第十二单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第十二单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 868.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第十二单元 中古时期的世界

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.西欧封建社会封君封臣制度的建立需要履行一套特定的仪式。9世纪封臣的效忠誓词如下:我……效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇。主人凡践履协约,因我委身投附而善待于我,赐我以应得,则我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背。据此可知,封君封臣( )

A.相互依存 B.地位平等

C.关系和睦 D.利益趋同

2.中世纪的欧洲庄园有公共牧场、草场、林地或池塘,供全体居民使用,还拥有大量的农具和牲畜,一般不从外界购买商品。这表明欧洲庄园经济的特征是( )

A.自给自足 B.等级森严

C.自由开放 D.外贸发达

3.英国学者布勒德在《英国宪政史谭》中认为:“无论如何,自1086年以后,所有佃户,不问其所领之土地系直接得之于王者,或间接得之于贵族地主者,其对于王均属直接之人民。姑无论其间接属之于贵族地主也,所谓率土之滨,莫非王臣是也。”据此可知,当时的英国( )

A.开始了封建化的过程 B.实行的是贵族民主制

C.强化了封建君主权力 D.移植法国的封臣制度

4.从11世纪起,西欧主教管辖的城镇首先成为市民阶层斗争的舞台……城市为了争取自治权而与封建领主斗争时,往往把国王当作争端仲裁者。市民进入政治舞台削弱了封建国家的契约关系原则而有利于君主国家的专制原则。这说明当时西欧市民阶层的斗争( )

A.使城市获得了真正的自治权

B.削弱了城市市民的基督教信仰

C.解除了封君封臣的契约关系

D.为民族国家的形成创造了条件

5.在中古时期,西欧文学艺术创作的很多素材来自《圣经》中的历史传说和神话故事;6—7世纪,唯一有文化的人是教士,唯一的精神生活在修道院;756年,加洛林王朝君主丕平建立“教皇国”,欧洲逐渐形成了王权与教权并立的二元政治格局。这些现象反映了( )

A.中古时期西欧政治的黑暗和腐朽

B.基督教会在中古西欧占有特殊地位

C.宗教戒律严重束缚了人性的发展

D.教会控制中古西欧社会的一切权力

6.“拜占庭拥有强大的地中海舰队,这对于控制地中海运输,打击海上行掠者,威慑沿海国家……起了重要作用。”材料反映了拜占庭帝国( )

A.保护了传统商路的畅通

B.维持了罗马帝国的强大

C.推动了新航路的开辟

D.削弱了地中海沿岸小国

7.据统计,拜占庭帝国1000余年的历史中共发生过65次夺取皇位的叛乱,107位君主中仅有34人寿终正寝,8人死于战场或意外事故,其余君主自愿或被迫让出了皇位。由此可知,拜占庭帝国( )

A.延续罗马尚武风气 B.阶级矛盾异常尖锐

C.政治动荡影响深刻 D.君权受到教会钳制

8.有学者指出,第一个千禧年之末(988年),基辅罗斯的大公和拜占庭帝国联姻,而且接受了基督教,将基督教定为国教;第二个千禧年之初(1210年),成吉思汗的部队征服了俄罗斯,把亚洲腹地军事专制主义的传统带到了俄罗斯。这从一个侧面说明俄罗斯文化( )

A.蕴含着古斯拉夫民族的风格

B.深受奥斯曼帝国文化的影响

C.使西方基督教文化发生变异

D.具有东西方文化二重性色彩

9.古代的阿拉伯人把商人看作最受尊敬的人,“商人”一词有“聪明人”之意。在阿拉伯民间文学作品《一千零一夜》中,描述的人物——从商人到金匠,从理发师到渔夫,从平民到国王,几乎人人都是物质派,在他们的心目中,一切只是为了金钱。这些现象反映了古代阿拉伯人( )

A.具有重商倾向 B.精通商业经营

C.奉行重商主义 D.推动东西贸易

10.8—9世纪,阿拉伯人大规模地将其他文明的古代文献翻译成阿拉伯语。到了14世纪,其中的一些文献已陆续传到欧洲。这表明当时阿拉伯( )

A.翻译事业处于世界领先的地位

B.较重视实用性科学技术水平的提高

C.推动了欧洲和亚洲的社会转型

D.是文明交流与文化传承的重要力量

11.在德里苏丹国统治印度时期,田赋的征税对象为拥有土地的农民。农民进城出售农产品,换取货币,以现金缴纳赋税。苏丹沙姆斯丁·伊勒图特米什发行标准货币银坦卡,结果整个次大陆卷入货币交换关系之中。这说明德里苏丹国的赋税制度( )

A.发挥了调节物价的功能

B.减轻了对农民的封建剥削

C.促进了区域市场的发展

D.有利于维护社会长期稳定

12.下表为日本大化改新的部分举措。这些举措的实施( )

大化元年 (645年) 向各地派遣国司和使者造田籍、校田亩;没收诸国武器,禁止卖地或任意兼并

大化二年 (646年) 全国的土地和人民收归国有,实行班田收授法与租庸调制

大化五年 (649年) “置八省百官”,建立中央机构。地方设国、郡、里,分别由国司、郡司、里长治理

A.确立了近代天皇制度 B.强化了中央集权统治

C.维护了武士集团利益 D.削弱了幕府将军地位

13.中国科举有“三十老明经,五十少进士”的说法。朝鲜王朝时以进士之试增长童稚辞气,不可不立,便推动设立进士科,以诗赋试之,并规定25岁以下才能参加,获得进士身份后,才可准备更高一级的考试。由此可知,朝鲜王朝的科举考试( )

A.核心内容是考查诗词歌赋能力

B.促进中朝两国的友好交往

C.在仿效中国同时具有本土特征

D.得到了历代统治者的重视

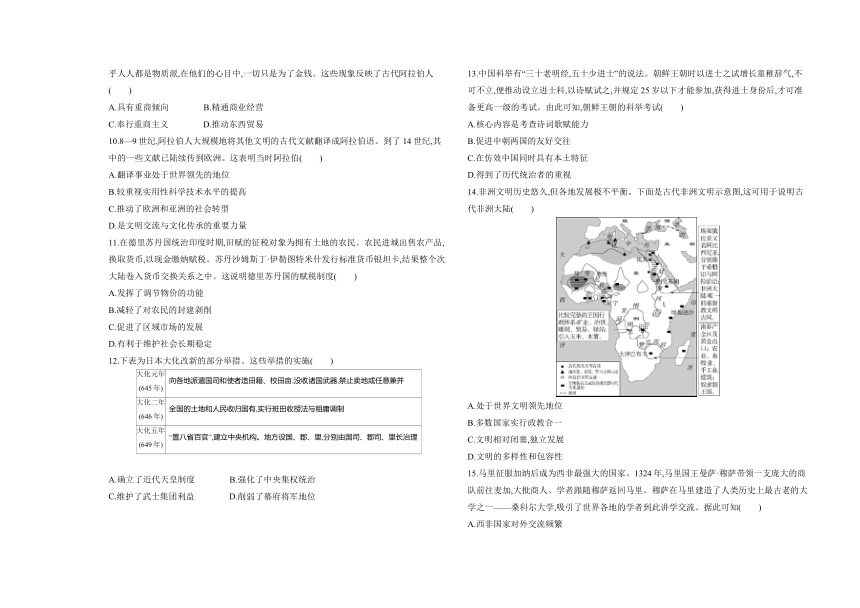

14.非洲文明历史悠久,但各地发展极不平衡。下面是古代非洲文明示意图,这可用于说明古代非洲大陆( )

A.处于世界文明领先地位

B.多数国家实行政教合一

C.文明相对闭塞,独立发展

D.文明的多样性和包容性

15.马里征服加纳后成为西非最强大的国家。1324年,马里国王曼萨·穆萨带领一支庞大的商队前往麦加,大批商人、学者跟随穆萨返回马里。穆萨在马里建造了人类历史上最古老的大学之一——桑科尔大学,吸引了世界各地的学者到此讲学交流。据此可知( )

A.西非国家对外交流频繁

B.伊斯兰教开始传入非洲

C.教育发展利于社会稳定

D.国力强盛促进文化交流

16.玉米神是玛雅人崇拜的神灵之一。玛雅神话中玉米神是一个经历了死亡重生循环的神明,而且会在农作物的每一个生长周期开始时重生。这说明玛雅人( )

A.产生了较完整的宗教信仰

B.形成了完备的历法纪年方法

C.已掌握了玉米种植的规律

D.熟知了“零”的数值概念

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 中世纪欧洲的庄园中,农奴身份的主要标志是承担周工劳役。由于商品货币经济的发展,城市大量的手工业品进入庄园,领主迫切需要大量的货币购买城市输入的精美手工业品,于是改为征收货币地租。货币地租代替劳役地租于13世纪末逐渐流行起来,黑死病后发展尤为迅速。劳役折算成一笔固定的货币后,农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别。13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解。挣脱农奴制枷锁的农民,同新兴市民阶级一起,把社会分工和交换活动推向一个新的水平,同时也在创造着新的社会交往关系。

——摘编自侯建新《社会转型时期的西欧与中国》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括欧洲庄园货币地租盛行的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出中世纪西欧庄园制度瓦解产生的影响。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 中世纪的欧洲,确实有诸多让后人觉得黑暗与蒙昧的地方,如宗教迫害、审判异端和火刑杀人。有学者指出在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明、一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久,他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称为“黑暗的中世纪”。但同时,中世纪欧洲不仅仅只有“黑暗”“蒙昧”这些关键词。其黑暗中也有自己的光亮点,其蒙昧中也有自己的觉醒。他们在昏庸无道中也创造和累积了近代欧洲文明的诸多因素,如民主制度、法律制度、知识积累、创立大学、宗教信仰、城市扩张、草坪文化、建筑雕刻、图画艺术、行会商业、生活方式、思维方式等。朱迪斯·M.本内特在《欧洲中世纪史》中认为:无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。

——摘编自钱乘旦《西方那一块土:

钱乘旦讲西方文化通论》

根据材料,结合史实,提出自己的观点,并加以论述。(要求:观点明确、史论结合、逻辑严谨)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 阿拉伯帝国(632—1258年)范围最大时达到1 340万平方千米,是世界史上东西方跨度最长的帝国。它控制了东西方的主要商道,如大马士革是玻璃、锦缎、食品加工业的生产中心,撒马尔罕是纸和玻璃的生产中心;艾海瓦兹是蔗糖的生产中心。这些产品几乎都是国内外交流货物的大宗。在对待商业的态度上,它以强大的中央集权统治保证国内外贸易活动的正常进行。阿拉伯人有很强的商业意识。

——摘编自韩强《丝绸之路与

历史上的十个超级大国》

材料二 唐朝称阿拉伯为大食。永徽二年(651年),大食遣使和唐朝通好,在此后的148年间,为了各自在边境地区的利益曾发生过4次军事冲突。其中规模最大的一次战争是天宝十年(751年)的恒罗斯战役。唐军战败,中国的战俘把造纸术传到中亚,后又传到西亚的大马士革,最后传到了非洲和欧洲。中国的战俘将纺织技术传到阿拉伯,阿拉伯的外科和眼科医术、天文历法、数学、建筑也传入唐朝。据9世纪到过中国的阿拉伯商人苏莱曼的《苏莱曼东游记》记载,当时广州有伊斯兰教判官一人,依本教风俗管理本族人民。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国商业繁荣的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,归纳唐代中国与大食交往的特点,并简述两国交往所产生的影响。(8分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 下面是一本历史教科书前三个单元编排和主要内容的初稿。现在要新增一课“古代非洲和美洲”,主要内容是“4—15世纪非洲出现的一系列国家,阿拉伯商人用印度、中国的手工业品交换当地的黄金、象牙和奴隶”“印第安人在中美洲、南美洲创造的玛雅、印加文明,在12—16世纪的鼎盛时期,这里的农业兴盛,培育了其他大陆没有的马铃薯、玉米、番茄等,城市和交通建设比较完善”。

第一单元 古代文明的产生与发展(公元前3500年—公元6世纪)

第1课 文明的产生与早期发展(古巴比伦、古埃及、古代印度和古代希腊的文明产生和特点)

第2课 古代世界的帝国与文明的交流(波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国的兴起和衰落)

第二单元 中古时期的世界(5—15世纪)

第3课 中古时期的欧洲(西欧封建社会的庄园、城市与教会;拜占庭与俄罗斯)

第4课 中古时期的亚洲(阿拉伯帝国、奥斯曼帝国的兴起;印度、日本等国情况)

第三单元 走向整体的世界(15—16世纪)

第5课 全球航路的开辟(新航路的开辟和其他航路的开辟)

第6课 全球联系的初步建立与世界格局的演变(人类跨越大陆和海洋的全球性联系的建立)

根据材料并结合所学知识,指出将新增一课放入哪一单元作为第几课比较适合并阐述理由。(要求:明确说明新增一课作为第几单元的第几课,结合时间、内容和历史联系等方面综合阐述理由;观点正确,论述有据,条理清晰)

答案全解全析

1.A 根据材料“主人……因我委身投附而善待于我,赐我以应得,则我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背”及所学知识可得,封君赏赐土地给封臣,封君必须保护封臣,封臣要忠于封君,他们是相互依存关系,A项正确;封君封臣制度实质是封建贵族等级制度,封君封臣的政治地位不平等,排除B项;誓词强调封君保护封臣,封臣效忠封君,并未说明二者的关系是否和睦,排除C项;材料没有强调封君封臣的利益趋向,排除D项。

知识拓展

西欧封君封臣制度的特点

(1)以土地为纽带。

(2)层层分封,等级森严。

(3)层级间相对独立。

(4)双向权利义务,契约意识。

(5)实质是封建贵族等级制度。

2.A 根据材料“一般不从外界购买商品”并结合所学知识可知,欧洲庄园内的物质可以满足内部民众的使用,民众一般不从外界购买商品,这是一种自给自足的经济模式,A项正确;材料没有体现等级森严,排除B项;根据材料“一般不从外界购买商品”可知,庄园内的民众与外界交流较少,整个庄园听命于领主,所以自由开放并不是庄园经济的特征,排除C项;材料没有涉及对外贸易,排除D项。

3.C

关键 信息 “所有佃户……其对于王均属直接之人民……率土之滨,莫非王臣”

选项 分析 C 据材料的关键信息可知,当时英国封建君主的权力有所加强,C项正确

A 材料并没有明确指出1086年是英国封建化的开始,排除A项

B 材料强调的是王权加强,没有涉及贵族民主制,排除B项

D 法国的封臣只对封君效忠,而英国国王不但要求直属的附庸宣誓效忠,还要求臣下的附庸宣誓效忠,排除D项

4.D 时空信息:11世纪的西欧。

选项分析:中世纪西欧的典型特征之一是政教合一,教会拥有高于国王的权威,但是城市市民在与封建领主斗争中得到国王支持,由此教会权威出现了削弱,世俗王权不断强化,为形成民族国家创造了条件,D项正确。料主旨不符,材料强调市民阶层的斗争对民族国家形成的影响,排除A项;市民为获得城市自治权同封建领主斗争,并不会削弱基督教信仰,排除B项;“解除了”表述过于绝对,不符合史实,排除C项。

5.B 正确项分析:

错误项分析:材料涉及的是基督教会在中古西欧的地位,A、C两项与材料主旨不符,排除;教会控制中古西欧社会的“一切”权力,表述过于绝对,不符合史实,排除D项。

6.A 拜占庭帝国强大的地中海舰队打击海上行掠者,从而有效地维护了传统商路的秩序,保护了商路的畅通,A项正确;拜占庭帝国是东罗马帝国,此时罗马帝国已经分裂,排除B项;新航路开辟的原因之一是奥斯曼帝国取代拜占庭帝国,对传统商路进行掠夺性抢劫,威胁传统商路安全,迫使西欧人寻找通往东方的新航路,排除C项;材料没有涉及削弱地中海沿岸小国,排除D项。

7.C 材料叙述了拜占庭帝国的皇位更替情况,107位君主中仅有34人寿终正寝,其余都不是正常的权力交接,这表明拜占庭帝国的政治动荡产生了深刻影响,C项正确;“尚武风气”指社会上崇尚军事武力的风气,材料没有体现,排除A项;皇位更迭体现的是统治集团内部矛盾,而非阶级矛盾,排除B项;材料未涉及教会,排除D项。

8.D 正确项分析:

错误项分析:材料描述的是东西方文化对俄罗斯文化的影响,而非古斯拉夫民族的风格,排除A项;奥斯曼帝国兴起于13世纪,排除B项;材料并未涉及基督教的发展变异情况,排除C项。

9.A 正确项分析:

错误项分析:材料仅描述了阿拉伯人对商业的热衷,未体现其商业经营技巧,排除B项;此时重商主义还没有产生,排除C项;材料论述阿拉伯人对商人的态度,未提及阿拉伯商人在东西方贸易中的作用,排除D项。

10.D 中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入文化传承的重要力量,D项正确;材料没有涉及其他国当时阿拉伯翻译事业处于世界领先的地位,排除A项;材料无法体现当时阿拉伯对实用性科学技术的态度,排除B项;材料未涉及对亚洲的影响,无法得出推动亚洲社会转型的结论,排除C项。

知识拓展

阿拉伯在东西方文化交流中的作用

(1)对西方

①阿拉伯保留的希腊罗马古典文化为欧洲文艺复兴和近代自然科学的建立奠定了基础。

②中国的造纸术及指南针、印度的数字等经阿拉伯人传入西方,有利于西方社会的转型,为西欧探索新航路提供了技术支持。

③阿拉伯人在自然科学领域的成就促进了欧洲自然科学的发展。

(2)对中国:阿拉伯的文学、天文学、医药学和数学等对中国文化发展产生重要影响。

(3)对世界:阿拉伯人成为促进东西方文化交流的桥梁,促进了东西方文化的大交融。

11.C 在德里苏丹国的赋税体制下,农民以现金的形式缴纳赋税,“农民进城出售农产品,换取货币”,推动了商品经济的发展,有利于区域市场的发展,C项正确;材料涉及的是以现金形式缴纳赋税,没有涉及物价的变化情况,排除A项;材料表明农民以现金形式缴纳赋税,没有涉及具体的缴纳金额,不能得出农民受到的剥削减轻的结论,排除B项;材料只涉及赋税制度,但没有涉及具体的赋税金额,仅依据材料不能得出有利于维护社会长期稳定的结论,排除D项。

12.B 正确项分析:

错误项分析:大化改新使日本从奴隶制向封建制过渡,有利于确立古代天皇制,排除A项;日本大化改新建立封建制度后武士集团逐渐形成,材料核心是调整中央与地方关系,排除C项;大化改新主要维护中央集权统治,当时日本还没有形成幕府统治,12世纪末,日本进入幕府政治时期,排除D项。

13.C 正确项分析:

错误项分析:A、B、D三项由材料信息无法得出,排除。

14.D 各不相同,即文明的多样性;图中“引入玉米、木薯”“分别源于希腊语与阿拉伯语”“基督教文明古国”“阿拉伯文明古迹”“迦太基、希腊、罗马文明古迹”等信息可以反映各地文明的包容性,D项正确,排除C项;A项说法过于夸大,不符合史实,排除A项;虽然有的国家有基督教,但不能说明多数国家实行政教合一,排除B项。

15.D 正确项分析:

错误项分析:“频繁”强调交流时间上间隔较短,交流次数较多,材料无法体现,排除A项;材料无法体现“开始

传入”,排除B项;教育只是材料信息的一部分,排除C项。

16.C 据材料可知,玛雅人崇拜玉米神,而玉米神经历的生死循环与农作物的生长周期一致,这说明当时的玛雅人已经掌握了玉米种植的规律,总结出了种植经验,C项正确;仅仅通过信仰玉米神无法证明当时的玛雅人产生了较为完整的宗教信仰,排除A项;材料内容与历法纪年方法无关,排除B项;“零”的数值概念,为玛雅人的计数方式奠定了重要的基础,但与玛雅人信仰玉米神以及玉米神的重生无关,排除D项。

17.(1)原因:商品经济的发展;封建领主消费方式的改变;疫病的影响;城市的兴起。(6分,任答3点即可)

(2)影响:推动了商品经济的发展;引起阶级关系变动;促进城市发展,有利于城市自治发展;为王权加强创造有利条件,促进中世纪西欧社会的转型。(8分)

解析 (1)

材料 原因

由于商品货币经济的发展,城市大量的手工业品进入庄园 商品经济的发展

领主迫切需要大量的货币购买城市输入的精美手工业品,于是改为征收货币地租 封建领主消费方式的改变

货币地租代替劳役地租……黑死病后发展尤为迅速 疫病的影响

13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市 城市的兴起

(2)本题是影响类材料分析题,结合所学,具体分析如下:

材料和所学知识 影响

“13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解” 推动城市的发展

“挣脱农奴制枷锁的农民,同新兴市民阶级一起,把社会分工和交换活动推向一个新的水平” 推动了商品经济的发展;引起阶级关系变动

“同时也在创造着新的社会交往关系”和所学知识 促进中世纪西欧社会的转型

18.示例

观点:中世纪的西欧既有黑暗,又孕育了新的因素。(2分)

论述:政治上,西欧的封君封臣制度使欧洲出现了不同程度的分裂割据局面。但是中世纪中后期随着社会环境逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权加强,逐步走向统一,有利于西欧社会转型,促进议会兴起,为西欧民族国家的形成与发展奠定了基础。王权的加强,为新航路的开辟提供了重要支持力量。(4分)

经济上,西欧实行大庄园和农奴制维持着的传统的封建经济。但随着中世纪后期城市的兴起,市民阶层开始崛起,权利的意识逐步觉醒,推动了城市的发展和国王的统一事业。(2分)

思想上,中世纪的欧洲受基督教会的影响,神权至上,束缚了人性。但是中古后期大学兴起,培养社会所需人才,打破了教会对文化教育的垄断,为文艺复兴和宗教改革的兴起准备了有利的条件。(2分)

综上所述,西欧的中世纪并不是一个没有光明、一切都停滞落后的时代,中世纪的西欧在缓慢发展中孕育了新的因素,承接古代文明和近代文明。(2分)

解析 本题为开放性试题,解题思路如下:

19.(1)原因:国境辽阔;控制了东西方商路的要道;农业和手工业的发展;统治者重视商业,民众有重商精神。(6分,任答3点即可)

(2)特点:时间长;以和平方式为主,亦有战争;官方与民间交流并行;双向互动,经济互通有无,文化互相学习;影响深远。(4分)

影响:丰富了双方的经济文化内容,促进了双方经济文化发展,推动了世界文明的发展进步。(4分)

解析 (1)阿拉伯帝国商业繁荣的原因,根据材料一进行概括即可,分析如下:

材料 原因

范围最大时达到1 340万平方千米,是世界史上东西方跨度最长的帝国 国境辽阔

它控制了东西方的主要商道 控制了东西方商路的要道

如大马士革是玻璃、锦缎、食品加工业的生产中心,撒马尔罕是纸和玻璃的生产中心;艾海瓦兹是蔗糖的生产中心 农业和手工业的发展

它以强大的中央集权统治保证国内外贸易活动的正常进行 统治者重视商业

阿拉伯人有很强的商业意识 民众有重商精神

(2)唐代中国与大食交往的特点,根据材料二并结合所学进行分析即可。

材料 特点

在此后的148年间 时间长

为了各自在边境地区的利益曾发生过4次军事冲突 和平方式为主,亦有战争

中国的战俘将纺织技术传到阿拉伯,阿拉伯的外科和眼科医术、天文历法、数学、建筑也传入唐期和所学知识 官方与民间交流并行;双向互动,经济互通有无,文化互相学习;影响深远

“影响”结合材料内容和所学知识可得出丰富了双方的经济文化内容,促进了双方经济文化发展,推动了世界文明的发展进步。

20.示例:作为第二单元第5课。(2分)

初稿的第二单元“中古时期的世界(5—15世纪)”,叙述了5—15世纪的历史,空间范围涉及欧洲和亚洲,每一课具体介绍了西欧、俄罗斯、阿拉伯帝国、印度、日本等不同国家的历史发展情况。新增的“古代非洲和美洲”的时间段是4—15世纪,与第二单元的历史时段基本吻合。新增内容介绍的是非洲、美洲地区历史发展的基本状况,也符合第二单元的内容。

将“古代非洲和美洲”放入第二单元第5课,整个第二单元就可以从欧洲、亚洲、非洲、美洲等区域,更全面地呈现中古时期的世界历史,体现出各地区、各民族、各国家对人类历史发展都作出了独特贡献,也更能体现单元的主题。

因此,从时间、内容和历史联系来看,把新增的“古代非洲和美洲”作为第二单元第5课比较适合。(10分)

解析 本题为开放性试题。具体解题思路如下:

第一步, 明确观点 分析材料内容,结合史实,指出将新增一课放入哪一单元作为第几课比较适合。比如,从时间、历史联系方面看,应该作为第二单元第5课

第二步, 阐述理由 从时间、内容和历史联系等方面综合阐述理由。从时间来看,新增的“古代非洲和美洲”的时间段是4—15世纪,与第二单元的历史时段基本吻合;从内容来看,新增内容介绍的是非洲、美洲地区历史发展的基本状况,也符合第二单元的内容;从与第3、4课的联系来看,将“古代非洲和美洲”放入第二单元第5课,整个第二单元就可以从欧洲、亚洲、美洲等区域,更全面地呈现中古时期的世界历史

第三步, 总结升华 对前述观点和理由进行总结,回扣观点

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第十二单元 中古时期的世界

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.西欧封建社会封君封臣制度的建立需要履行一套特定的仪式。9世纪封臣的效忠誓词如下:我……效忠我的主人,爱其所爱,仇其所仇。主人凡践履协约,因我委身投附而善待于我,赐我以应得,则我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背。据此可知,封君封臣( )

A.相互依存 B.地位平等

C.关系和睦 D.利益趋同

2.中世纪的欧洲庄园有公共牧场、草场、林地或池塘,供全体居民使用,还拥有大量的农具和牲畜,一般不从外界购买商品。这表明欧洲庄园经济的特征是( )

A.自给自足 B.等级森严

C.自由开放 D.外贸发达

3.英国学者布勒德在《英国宪政史谭》中认为:“无论如何,自1086年以后,所有佃户,不问其所领之土地系直接得之于王者,或间接得之于贵族地主者,其对于王均属直接之人民。姑无论其间接属之于贵族地主也,所谓率土之滨,莫非王臣是也。”据此可知,当时的英国( )

A.开始了封建化的过程 B.实行的是贵族民主制

C.强化了封建君主权力 D.移植法国的封臣制度

4.从11世纪起,西欧主教管辖的城镇首先成为市民阶层斗争的舞台……城市为了争取自治权而与封建领主斗争时,往往把国王当作争端仲裁者。市民进入政治舞台削弱了封建国家的契约关系原则而有利于君主国家的专制原则。这说明当时西欧市民阶层的斗争( )

A.使城市获得了真正的自治权

B.削弱了城市市民的基督教信仰

C.解除了封君封臣的契约关系

D.为民族国家的形成创造了条件

5.在中古时期,西欧文学艺术创作的很多素材来自《圣经》中的历史传说和神话故事;6—7世纪,唯一有文化的人是教士,唯一的精神生活在修道院;756年,加洛林王朝君主丕平建立“教皇国”,欧洲逐渐形成了王权与教权并立的二元政治格局。这些现象反映了( )

A.中古时期西欧政治的黑暗和腐朽

B.基督教会在中古西欧占有特殊地位

C.宗教戒律严重束缚了人性的发展

D.教会控制中古西欧社会的一切权力

6.“拜占庭拥有强大的地中海舰队,这对于控制地中海运输,打击海上行掠者,威慑沿海国家……起了重要作用。”材料反映了拜占庭帝国( )

A.保护了传统商路的畅通

B.维持了罗马帝国的强大

C.推动了新航路的开辟

D.削弱了地中海沿岸小国

7.据统计,拜占庭帝国1000余年的历史中共发生过65次夺取皇位的叛乱,107位君主中仅有34人寿终正寝,8人死于战场或意外事故,其余君主自愿或被迫让出了皇位。由此可知,拜占庭帝国( )

A.延续罗马尚武风气 B.阶级矛盾异常尖锐

C.政治动荡影响深刻 D.君权受到教会钳制

8.有学者指出,第一个千禧年之末(988年),基辅罗斯的大公和拜占庭帝国联姻,而且接受了基督教,将基督教定为国教;第二个千禧年之初(1210年),成吉思汗的部队征服了俄罗斯,把亚洲腹地军事专制主义的传统带到了俄罗斯。这从一个侧面说明俄罗斯文化( )

A.蕴含着古斯拉夫民族的风格

B.深受奥斯曼帝国文化的影响

C.使西方基督教文化发生变异

D.具有东西方文化二重性色彩

9.古代的阿拉伯人把商人看作最受尊敬的人,“商人”一词有“聪明人”之意。在阿拉伯民间文学作品《一千零一夜》中,描述的人物——从商人到金匠,从理发师到渔夫,从平民到国王,几乎人人都是物质派,在他们的心目中,一切只是为了金钱。这些现象反映了古代阿拉伯人( )

A.具有重商倾向 B.精通商业经营

C.奉行重商主义 D.推动东西贸易

10.8—9世纪,阿拉伯人大规模地将其他文明的古代文献翻译成阿拉伯语。到了14世纪,其中的一些文献已陆续传到欧洲。这表明当时阿拉伯( )

A.翻译事业处于世界领先的地位

B.较重视实用性科学技术水平的提高

C.推动了欧洲和亚洲的社会转型

D.是文明交流与文化传承的重要力量

11.在德里苏丹国统治印度时期,田赋的征税对象为拥有土地的农民。农民进城出售农产品,换取货币,以现金缴纳赋税。苏丹沙姆斯丁·伊勒图特米什发行标准货币银坦卡,结果整个次大陆卷入货币交换关系之中。这说明德里苏丹国的赋税制度( )

A.发挥了调节物价的功能

B.减轻了对农民的封建剥削

C.促进了区域市场的发展

D.有利于维护社会长期稳定

12.下表为日本大化改新的部分举措。这些举措的实施( )

大化元年 (645年) 向各地派遣国司和使者造田籍、校田亩;没收诸国武器,禁止卖地或任意兼并

大化二年 (646年) 全国的土地和人民收归国有,实行班田收授法与租庸调制

大化五年 (649年) “置八省百官”,建立中央机构。地方设国、郡、里,分别由国司、郡司、里长治理

A.确立了近代天皇制度 B.强化了中央集权统治

C.维护了武士集团利益 D.削弱了幕府将军地位

13.中国科举有“三十老明经,五十少进士”的说法。朝鲜王朝时以进士之试增长童稚辞气,不可不立,便推动设立进士科,以诗赋试之,并规定25岁以下才能参加,获得进士身份后,才可准备更高一级的考试。由此可知,朝鲜王朝的科举考试( )

A.核心内容是考查诗词歌赋能力

B.促进中朝两国的友好交往

C.在仿效中国同时具有本土特征

D.得到了历代统治者的重视

14.非洲文明历史悠久,但各地发展极不平衡。下面是古代非洲文明示意图,这可用于说明古代非洲大陆( )

A.处于世界文明领先地位

B.多数国家实行政教合一

C.文明相对闭塞,独立发展

D.文明的多样性和包容性

15.马里征服加纳后成为西非最强大的国家。1324年,马里国王曼萨·穆萨带领一支庞大的商队前往麦加,大批商人、学者跟随穆萨返回马里。穆萨在马里建造了人类历史上最古老的大学之一——桑科尔大学,吸引了世界各地的学者到此讲学交流。据此可知( )

A.西非国家对外交流频繁

B.伊斯兰教开始传入非洲

C.教育发展利于社会稳定

D.国力强盛促进文化交流

16.玉米神是玛雅人崇拜的神灵之一。玛雅神话中玉米神是一个经历了死亡重生循环的神明,而且会在农作物的每一个生长周期开始时重生。这说明玛雅人( )

A.产生了较完整的宗教信仰

B.形成了完备的历法纪年方法

C.已掌握了玉米种植的规律

D.熟知了“零”的数值概念

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 中世纪欧洲的庄园中,农奴身份的主要标志是承担周工劳役。由于商品货币经济的发展,城市大量的手工业品进入庄园,领主迫切需要大量的货币购买城市输入的精美手工业品,于是改为征收货币地租。货币地租代替劳役地租于13世纪末逐渐流行起来,黑死病后发展尤为迅速。劳役折算成一笔固定的货币后,农奴实际上成为领主土地的承租人,与自由佃农已没有什么区别。13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解。挣脱农奴制枷锁的农民,同新兴市民阶级一起,把社会分工和交换活动推向一个新的水平,同时也在创造着新的社会交往关系。

——摘编自侯建新《社会转型时期的西欧与中国》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括欧洲庄园货币地租盛行的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出中世纪西欧庄园制度瓦解产生的影响。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 中世纪的欧洲,确实有诸多让后人觉得黑暗与蒙昧的地方,如宗教迫害、审判异端和火刑杀人。有学者指出在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明、一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久,他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称为“黑暗的中世纪”。但同时,中世纪欧洲不仅仅只有“黑暗”“蒙昧”这些关键词。其黑暗中也有自己的光亮点,其蒙昧中也有自己的觉醒。他们在昏庸无道中也创造和累积了近代欧洲文明的诸多因素,如民主制度、法律制度、知识积累、创立大学、宗教信仰、城市扩张、草坪文化、建筑雕刻、图画艺术、行会商业、生活方式、思维方式等。朱迪斯·M.本内特在《欧洲中世纪史》中认为:无论如何,中世纪都不是一个沉睡的、可怕的时代,而是一个充满变化的时代。

——摘编自钱乘旦《西方那一块土:

钱乘旦讲西方文化通论》

根据材料,结合史实,提出自己的观点,并加以论述。(要求:观点明确、史论结合、逻辑严谨)

19.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 阿拉伯帝国(632—1258年)范围最大时达到1 340万平方千米,是世界史上东西方跨度最长的帝国。它控制了东西方的主要商道,如大马士革是玻璃、锦缎、食品加工业的生产中心,撒马尔罕是纸和玻璃的生产中心;艾海瓦兹是蔗糖的生产中心。这些产品几乎都是国内外交流货物的大宗。在对待商业的态度上,它以强大的中央集权统治保证国内外贸易活动的正常进行。阿拉伯人有很强的商业意识。

——摘编自韩强《丝绸之路与

历史上的十个超级大国》

材料二 唐朝称阿拉伯为大食。永徽二年(651年),大食遣使和唐朝通好,在此后的148年间,为了各自在边境地区的利益曾发生过4次军事冲突。其中规模最大的一次战争是天宝十年(751年)的恒罗斯战役。唐军战败,中国的战俘把造纸术传到中亚,后又传到西亚的大马士革,最后传到了非洲和欧洲。中国的战俘将纺织技术传到阿拉伯,阿拉伯的外科和眼科医术、天文历法、数学、建筑也传入唐朝。据9世纪到过中国的阿拉伯商人苏莱曼的《苏莱曼东游记》记载,当时广州有伊斯兰教判官一人,依本教风俗管理本族人民。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括阿拉伯帝国商业繁荣的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,归纳唐代中国与大食交往的特点,并简述两国交往所产生的影响。(8分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 下面是一本历史教科书前三个单元编排和主要内容的初稿。现在要新增一课“古代非洲和美洲”,主要内容是“4—15世纪非洲出现的一系列国家,阿拉伯商人用印度、中国的手工业品交换当地的黄金、象牙和奴隶”“印第安人在中美洲、南美洲创造的玛雅、印加文明,在12—16世纪的鼎盛时期,这里的农业兴盛,培育了其他大陆没有的马铃薯、玉米、番茄等,城市和交通建设比较完善”。

第一单元 古代文明的产生与发展(公元前3500年—公元6世纪)

第1课 文明的产生与早期发展(古巴比伦、古埃及、古代印度和古代希腊的文明产生和特点)

第2课 古代世界的帝国与文明的交流(波斯帝国、亚历山大帝国、罗马帝国的兴起和衰落)

第二单元 中古时期的世界(5—15世纪)

第3课 中古时期的欧洲(西欧封建社会的庄园、城市与教会;拜占庭与俄罗斯)

第4课 中古时期的亚洲(阿拉伯帝国、奥斯曼帝国的兴起;印度、日本等国情况)

第三单元 走向整体的世界(15—16世纪)

第5课 全球航路的开辟(新航路的开辟和其他航路的开辟)

第6课 全球联系的初步建立与世界格局的演变(人类跨越大陆和海洋的全球性联系的建立)

根据材料并结合所学知识,指出将新增一课放入哪一单元作为第几课比较适合并阐述理由。(要求:明确说明新增一课作为第几单元的第几课,结合时间、内容和历史联系等方面综合阐述理由;观点正确,论述有据,条理清晰)

答案全解全析

1.A 根据材料“主人……因我委身投附而善待于我,赐我以应得,则我的一言一行,一举一动,必将以他的意志为准则,绝无违背”及所学知识可得,封君赏赐土地给封臣,封君必须保护封臣,封臣要忠于封君,他们是相互依存关系,A项正确;封君封臣制度实质是封建贵族等级制度,封君封臣的政治地位不平等,排除B项;誓词强调封君保护封臣,封臣效忠封君,并未说明二者的关系是否和睦,排除C项;材料没有强调封君封臣的利益趋向,排除D项。

知识拓展

西欧封君封臣制度的特点

(1)以土地为纽带。

(2)层层分封,等级森严。

(3)层级间相对独立。

(4)双向权利义务,契约意识。

(5)实质是封建贵族等级制度。

2.A 根据材料“一般不从外界购买商品”并结合所学知识可知,欧洲庄园内的物质可以满足内部民众的使用,民众一般不从外界购买商品,这是一种自给自足的经济模式,A项正确;材料没有体现等级森严,排除B项;根据材料“一般不从外界购买商品”可知,庄园内的民众与外界交流较少,整个庄园听命于领主,所以自由开放并不是庄园经济的特征,排除C项;材料没有涉及对外贸易,排除D项。

3.C

关键 信息 “所有佃户……其对于王均属直接之人民……率土之滨,莫非王臣”

选项 分析 C 据材料的关键信息可知,当时英国封建君主的权力有所加强,C项正确

A 材料并没有明确指出1086年是英国封建化的开始,排除A项

B 材料强调的是王权加强,没有涉及贵族民主制,排除B项

D 法国的封臣只对封君效忠,而英国国王不但要求直属的附庸宣誓效忠,还要求臣下的附庸宣誓效忠,排除D项

4.D 时空信息:11世纪的西欧。

选项分析:中世纪西欧的典型特征之一是政教合一,教会拥有高于国王的权威,但是城市市民在与封建领主斗争中得到国王支持,由此教会权威出现了削弱,世俗王权不断强化,为形成民族国家创造了条件,D项正确。料主旨不符,材料强调市民阶层的斗争对民族国家形成的影响,排除A项;市民为获得城市自治权同封建领主斗争,并不会削弱基督教信仰,排除B项;“解除了”表述过于绝对,不符合史实,排除C项。

5.B 正确项分析:

错误项分析:材料涉及的是基督教会在中古西欧的地位,A、C两项与材料主旨不符,排除;教会控制中古西欧社会的“一切”权力,表述过于绝对,不符合史实,排除D项。

6.A 拜占庭帝国强大的地中海舰队打击海上行掠者,从而有效地维护了传统商路的秩序,保护了商路的畅通,A项正确;拜占庭帝国是东罗马帝国,此时罗马帝国已经分裂,排除B项;新航路开辟的原因之一是奥斯曼帝国取代拜占庭帝国,对传统商路进行掠夺性抢劫,威胁传统商路安全,迫使西欧人寻找通往东方的新航路,排除C项;材料没有涉及削弱地中海沿岸小国,排除D项。

7.C 材料叙述了拜占庭帝国的皇位更替情况,107位君主中仅有34人寿终正寝,其余都不是正常的权力交接,这表明拜占庭帝国的政治动荡产生了深刻影响,C项正确;“尚武风气”指社会上崇尚军事武力的风气,材料没有体现,排除A项;皇位更迭体现的是统治集团内部矛盾,而非阶级矛盾,排除B项;材料未涉及教会,排除D项。

8.D 正确项分析:

错误项分析:材料描述的是东西方文化对俄罗斯文化的影响,而非古斯拉夫民族的风格,排除A项;奥斯曼帝国兴起于13世纪,排除B项;材料并未涉及基督教的发展变异情况,排除C项。

9.A 正确项分析:

错误项分析:材料仅描述了阿拉伯人对商业的热衷,未体现其商业经营技巧,排除B项;此时重商主义还没有产生,排除C项;材料论述阿拉伯人对商人的态度,未提及阿拉伯商人在东西方贸易中的作用,排除D项。

10.D 中国的造纸术、印度的数字等先后经阿拉伯人传入文化传承的重要力量,D项正确;材料没有涉及其他国当时阿拉伯翻译事业处于世界领先的地位,排除A项;材料无法体现当时阿拉伯对实用性科学技术的态度,排除B项;材料未涉及对亚洲的影响,无法得出推动亚洲社会转型的结论,排除C项。

知识拓展

阿拉伯在东西方文化交流中的作用

(1)对西方

①阿拉伯保留的希腊罗马古典文化为欧洲文艺复兴和近代自然科学的建立奠定了基础。

②中国的造纸术及指南针、印度的数字等经阿拉伯人传入西方,有利于西方社会的转型,为西欧探索新航路提供了技术支持。

③阿拉伯人在自然科学领域的成就促进了欧洲自然科学的发展。

(2)对中国:阿拉伯的文学、天文学、医药学和数学等对中国文化发展产生重要影响。

(3)对世界:阿拉伯人成为促进东西方文化交流的桥梁,促进了东西方文化的大交融。

11.C 在德里苏丹国的赋税体制下,农民以现金的形式缴纳赋税,“农民进城出售农产品,换取货币”,推动了商品经济的发展,有利于区域市场的发展,C项正确;材料涉及的是以现金形式缴纳赋税,没有涉及物价的变化情况,排除A项;材料表明农民以现金形式缴纳赋税,没有涉及具体的缴纳金额,不能得出农民受到的剥削减轻的结论,排除B项;材料只涉及赋税制度,但没有涉及具体的赋税金额,仅依据材料不能得出有利于维护社会长期稳定的结论,排除D项。

12.B 正确项分析:

错误项分析:大化改新使日本从奴隶制向封建制过渡,有利于确立古代天皇制,排除A项;日本大化改新建立封建制度后武士集团逐渐形成,材料核心是调整中央与地方关系,排除C项;大化改新主要维护中央集权统治,当时日本还没有形成幕府统治,12世纪末,日本进入幕府政治时期,排除D项。

13.C 正确项分析:

错误项分析:A、B、D三项由材料信息无法得出,排除。

14.D 各不相同,即文明的多样性;图中“引入玉米、木薯”“分别源于希腊语与阿拉伯语”“基督教文明古国”“阿拉伯文明古迹”“迦太基、希腊、罗马文明古迹”等信息可以反映各地文明的包容性,D项正确,排除C项;A项说法过于夸大,不符合史实,排除A项;虽然有的国家有基督教,但不能说明多数国家实行政教合一,排除B项。

15.D 正确项分析:

错误项分析:“频繁”强调交流时间上间隔较短,交流次数较多,材料无法体现,排除A项;材料无法体现“开始

传入”,排除B项;教育只是材料信息的一部分,排除C项。

16.C 据材料可知,玛雅人崇拜玉米神,而玉米神经历的生死循环与农作物的生长周期一致,这说明当时的玛雅人已经掌握了玉米种植的规律,总结出了种植经验,C项正确;仅仅通过信仰玉米神无法证明当时的玛雅人产生了较为完整的宗教信仰,排除A项;材料内容与历法纪年方法无关,排除B项;“零”的数值概念,为玛雅人的计数方式奠定了重要的基础,但与玛雅人信仰玉米神以及玉米神的重生无关,排除D项。

17.(1)原因:商品经济的发展;封建领主消费方式的改变;疫病的影响;城市的兴起。(6分,任答3点即可)

(2)影响:推动了商品经济的发展;引起阶级关系变动;促进城市发展,有利于城市自治发展;为王权加强创造有利条件,促进中世纪西欧社会的转型。(8分)

解析 (1)

材料 原因

由于商品货币经济的发展,城市大量的手工业品进入庄园 商品经济的发展

领主迫切需要大量的货币购买城市输入的精美手工业品,于是改为征收货币地租 封建领主消费方式的改变

货币地租代替劳役地租……黑死病后发展尤为迅速 疫病的影响

13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市 城市的兴起

(2)本题是影响类材料分析题,结合所学,具体分析如下:

材料和所学知识 影响

“13世纪以后,大量农奴涌向包括英国伦敦在内的一些城市,庄园制度加速瓦解” 推动城市的发展

“挣脱农奴制枷锁的农民,同新兴市民阶级一起,把社会分工和交换活动推向一个新的水平” 推动了商品经济的发展;引起阶级关系变动

“同时也在创造着新的社会交往关系”和所学知识 促进中世纪西欧社会的转型

18.示例

观点:中世纪的西欧既有黑暗,又孕育了新的因素。(2分)

论述:政治上,西欧的封君封臣制度使欧洲出现了不同程度的分裂割据局面。但是中世纪中后期随着社会环境逐渐稳定,经济增长,西欧各国王权加强,逐步走向统一,有利于西欧社会转型,促进议会兴起,为西欧民族国家的形成与发展奠定了基础。王权的加强,为新航路的开辟提供了重要支持力量。(4分)

经济上,西欧实行大庄园和农奴制维持着的传统的封建经济。但随着中世纪后期城市的兴起,市民阶层开始崛起,权利的意识逐步觉醒,推动了城市的发展和国王的统一事业。(2分)

思想上,中世纪的欧洲受基督教会的影响,神权至上,束缚了人性。但是中古后期大学兴起,培养社会所需人才,打破了教会对文化教育的垄断,为文艺复兴和宗教改革的兴起准备了有利的条件。(2分)

综上所述,西欧的中世纪并不是一个没有光明、一切都停滞落后的时代,中世纪的西欧在缓慢发展中孕育了新的因素,承接古代文明和近代文明。(2分)

解析 本题为开放性试题,解题思路如下:

19.(1)原因:国境辽阔;控制了东西方商路的要道;农业和手工业的发展;统治者重视商业,民众有重商精神。(6分,任答3点即可)

(2)特点:时间长;以和平方式为主,亦有战争;官方与民间交流并行;双向互动,经济互通有无,文化互相学习;影响深远。(4分)

影响:丰富了双方的经济文化内容,促进了双方经济文化发展,推动了世界文明的发展进步。(4分)

解析 (1)阿拉伯帝国商业繁荣的原因,根据材料一进行概括即可,分析如下:

材料 原因

范围最大时达到1 340万平方千米,是世界史上东西方跨度最长的帝国 国境辽阔

它控制了东西方的主要商道 控制了东西方商路的要道

如大马士革是玻璃、锦缎、食品加工业的生产中心,撒马尔罕是纸和玻璃的生产中心;艾海瓦兹是蔗糖的生产中心 农业和手工业的发展

它以强大的中央集权统治保证国内外贸易活动的正常进行 统治者重视商业

阿拉伯人有很强的商业意识 民众有重商精神

(2)唐代中国与大食交往的特点,根据材料二并结合所学进行分析即可。

材料 特点

在此后的148年间 时间长

为了各自在边境地区的利益曾发生过4次军事冲突 和平方式为主,亦有战争

中国的战俘将纺织技术传到阿拉伯,阿拉伯的外科和眼科医术、天文历法、数学、建筑也传入唐期和所学知识 官方与民间交流并行;双向互动,经济互通有无,文化互相学习;影响深远

“影响”结合材料内容和所学知识可得出丰富了双方的经济文化内容,促进了双方经济文化发展,推动了世界文明的发展进步。

20.示例:作为第二单元第5课。(2分)

初稿的第二单元“中古时期的世界(5—15世纪)”,叙述了5—15世纪的历史,空间范围涉及欧洲和亚洲,每一课具体介绍了西欧、俄罗斯、阿拉伯帝国、印度、日本等不同国家的历史发展情况。新增的“古代非洲和美洲”的时间段是4—15世纪,与第二单元的历史时段基本吻合。新增内容介绍的是非洲、美洲地区历史发展的基本状况,也符合第二单元的内容。

将“古代非洲和美洲”放入第二单元第5课,整个第二单元就可以从欧洲、亚洲、非洲、美洲等区域,更全面地呈现中古时期的世界历史,体现出各地区、各民族、各国家对人类历史发展都作出了独特贡献,也更能体现单元的主题。

因此,从时间、内容和历史联系来看,把新增的“古代非洲和美洲”作为第二单元第5课比较适合。(10分)

解析 本题为开放性试题。具体解题思路如下:

第一步, 明确观点 分析材料内容,结合史实,指出将新增一课放入哪一单元作为第几课比较适合。比如,从时间、历史联系方面看,应该作为第二单元第5课

第二步, 阐述理由 从时间、内容和历史联系等方面综合阐述理由。从时间来看,新增的“古代非洲和美洲”的时间段是4—15世纪,与第二单元的历史时段基本吻合;从内容来看,新增内容介绍的是非洲、美洲地区历史发展的基本状况,也符合第二单元的内容;从与第3、4课的联系来看,将“古代非洲和美洲”放入第二单元第5课,整个第二单元就可以从欧洲、亚洲、美洲等区域,更全面地呈现中古时期的世界历史

第三步, 总结升华 对前述观点和理由进行总结,回扣观点

同课章节目录