第四单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第四单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 360.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.明洪武二十五年(1392年)七月,两浙运司上书称:“商人赴温州各场支盐者,必经涉海洋。然著令军民不得乘船出海,故所司一概禁之。商人给盐不便。”太祖答复:“海滨之人,多连结岛夷(日本)为盗,故禁出海。若商人支盐何禁耶!”乃命兵部移文谕之。据此可知,明初( )

A.皇权专制空前加强 B.海上交通趋于停滞

C.抑商政策有所松动 D.禁海政策因事而行

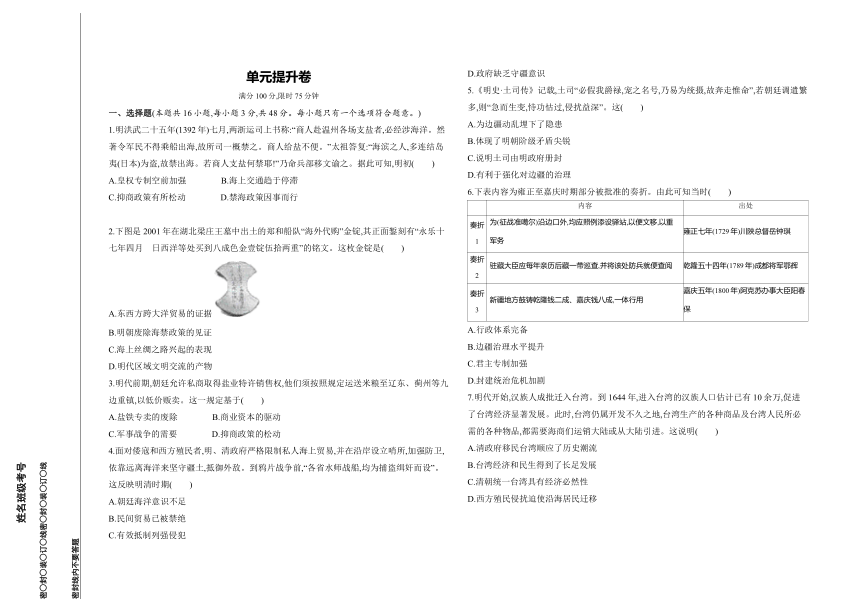

2.下图是2001年在湖北梁庄王墓中出土的郑和船队“海外代购”金锭,其正面錾刻有“永乐十七年四月 日西洋等处买到八成色金壹锭伍拾两重”的铭文。这枚金锭是( )

A.东西方跨大洋贸易的证据

B.明朝废除海禁政策的见证

C.海上丝绸之路兴起的表现

D.明代区域文明交流的产物

3.明代前期,朝廷允许私商取得盐业特许销售权,他们须按照规定运送米粮至辽东、蓟州等九边重镇,以低价贩卖。这一规定基于( )

A.盐铁专卖的废除 B.商业资本的驱动

C.军事战争的需要 D.抑商政策的松动

4.面对倭寇和西方殖民者,明、清政府严格限制私人海上贸易,并在沿岸设立哨所,加强防卫,依靠远离海洋来坚守疆土,抵御外敌。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。这反映明清时期( )

A.朝廷海洋意识不足

B.民间贸易已被禁绝

C.有效抵制列强侵犯

D.政府缺乏守疆意识

5.《明史·土司传》记载,土司“必假我爵禄,宠之名号,乃易为统摄,故奔走惟命”,若朝廷调遣繁多,则“急而生变,恃功怙过,侵扰益深”。这( )

A.为边疆动乱埋下了隐患

B.体现了明朝阶级矛盾尖锐

C.说明土司由明政府册封

D.有利于强化对边疆的治理

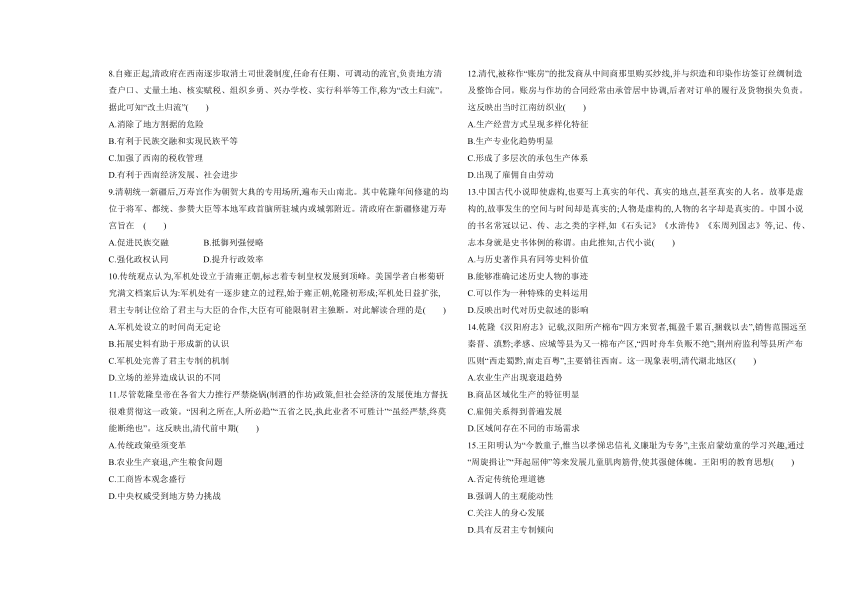

6.下表内容为雍正至嘉庆时期部分被批准的奏折。由此可知当时( )

内容 出处

奏折1 为(征战准噶尔)沿边口外,均应照例添设驿站,以便文移,以重军务 雍正七年(1729年)川陕总督岳钟琪

奏折2 驻藏大臣应每年亲历后藏一带巡查,并将该处防兵就便查阅 乾隆五十四年(1789年)成都将军鄂辉

奏折3 新疆地方鼓铸乾隆钱二成、嘉庆钱八成,一体行用 嘉庆五年(1800年)阿克苏办事大臣阳春保

A.行政体系完备

B.边疆治理水平提升

C.君主专制加强

D.封建统治危机加剧

7.明代开始,汉族人成批迁入台湾。到1644年,进入台湾的汉族人口估计已有10余万,促进了台湾经济显著发展。此时,台湾仍属开发不久之地,台湾生产的各种商品及台湾人民所必需的各种物品,都需要海商们运销大陆或从大陆引进。这说明( )

A.清政府移民台湾顺应了历史潮流

B.台湾经济和民生得到了长足发展

C.清朝统一台湾具有经济必然性

D.西方殖民侵扰迫使沿海居民迁移

8.自雍正起,清政府在西南逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,负责地方清查户口、丈量土地、核实赋税、组织乡勇、兴办学校、实行科举等工作,称为“改土归流”。据此可知“改土归流”( )

A.消除了地方割据的危险

B.有利于民族交融和实现民族平等

C.加强了西南的税收管理

D.有利于西南经济发展、社会进步

9.清朝统一新疆后,万寿宫作为朝贺大典的专用场所,遍布天山南北。其中乾隆年间修建的均位于将军、都统、参赞大臣等本地军政首脑所驻城内或城郭附近。清政府在新疆修建万寿宫旨在 ( )

A.促进民族交融 B.抵御列强侵略

C.强化政权认同 D.提升行政效率

10.传统观点认为,军机处设立于清雍正朝,标志着专制皇权发展到顶峰。美国学者白彬菊研究满文档案后认为:军机处有一逐步建立的过程,始于雍正朝,乾隆初形成;军机处日益扩张,君主专制让位给了君主与大臣的合作,大臣有可能限制君主独断。对此解读合理的是( )

A.军机处设立的时间尚无定论

B.拓展史料有助于形成新的认识

C.军机处完善了君主专制的机制

D.立场的差异造成认识的不同

11.尽管乾隆皇帝在各省大力推行严禁烧锅(制酒的作坊)政策,但社会经济的发展使地方督抚很难贯彻这一政策。“因利之所在,人所必趋”“五省之民,执此业者不可胜计”“虽经严禁,终莫能断绝也”。这反映出,清代前中期( )

A.传统政策亟须变革

B.农业生产衰退,产生粮食问题

C.工商皆本观念盛行

D.中央权威受到地方势力挑战

12.清代,被称作“账房”的批发商从中间商那里购买纱线,并与织造和印染作坊签订丝绸制造及整饰合同。账房与作坊的合同经常由承管居中协调,后者对订单的履行及货物损失负责。这反映出当时江南纺织业( )

A.生产经营方式呈现多样化特征

B.生产专业化趋势明显

C.形成了多层次的承包生产体系

D.出现了雇佣自由劳动

13.中国古代小说即使虚构,也要写上真实的年代、真实的地点,甚至真实的人名。故事是虚构的,故事发生的空间与时间却是真实的;人物是虚构的,人物的名字却是真实的。中国小说的书名常冠以记、传、志之类的字样,如《石头记》《水浒传》《东周列国志》等,记、传、志本身就是史书体例的称谓。由此推知,古代小说( )

A.与历史著作具有同等史料价值

B.能够准确记述历史人物的事迹

C.可以作为一种特殊的史料运用

D.反映出时代对历史叙述的影响

14.乾隆《汉阳府志》记载,汉阳所产棉布“四方来贸者,辄盈千累百,捆载以去”,销售范围远至秦晋、滇黔;孝感、应城等县为又一棉布产区,“四时舟车负贩不绝”;荆州府监利等县所产布匹则“西走蜀黔,南走百粤”,主要销往西南。这一现象表明,清代湖北地区( )

A.农业生产出现衰退趋势

B.商品区域化生产的特征明显

C.雇佣关系得到普遍发展

D.区域间存在不同的市场需求

15.王阳明认为“今教童子,惟当以孝悌忠信礼义廉耻为专务”,主张启蒙幼童的学习兴趣,通过“周旋揖让”“拜起屈伸”等来发展儿童肌肉筋骨,使其强健体魄。王阳明的教育思想( )

A.否定传统伦理道德

B.强调人的主观能动性

C.关注人的身心发展

D.具有反君主专制倾向

16.明清之际,黄宗羲著《明夷待访录》,书名冠以“待访”,类似的有李贽的《藏书》《焚书》,唐甄的《潜书》。这反映出( )

A.民权思想缺乏市民阶层的呼应

B.进步思想在近代前夜深受压抑

C.封建士大夫对现实的普遍不满

D.文化的高压导致文人明哲保身

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝前期,仅江南一省的赋税就占了全国的三成,科举考试录取更有“天下英才,半数尽出江南”之说。清政府专门设立了两江总督并增派淮阳总督、安徽巡抚等官员进行协同管理。康熙六年,江南省被拆分为江苏、安徽两省。

材料二 清初为便于统治明代故土,仍沿用明制承宣布政使司,仅改北直隶为直隶,南直隶为江南承宣布政使司,废除了南京为国都的地位。康熙年间,改布政使司为省,因认为全国区划为十五省,其制过大,先后分湖广省为湖南、湖北两省,分江南省为江苏、安徽两省,分陕西省为陕西、甘肃两省,全国共十八省。在边疆,清朝施行与内地不同的行政区划制度。中央设辖区,委派重臣,在东北地区设奉天(盛京)、吉林、黑龙江,在新疆设伊犁将军辖区,但伊犁将军一直待在中原,在西藏、西宁设办事大臣辖区,蒙古族地区则采取盟旗制,为中国现代省的政区划分奠定了基础。清代省以下的各级行政区划单位基本上是沿用明制,省下辖府和直隶州,府下领散州和县。

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评析清政府对江南省的拆分。(6分)

(2)根据材料二,概括清代设置行政区划的特点。(4分)

(3)根据材料并结合所学知识,分析清代行政区划的历史作用。(5分)

18.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 白银之路像一条丝带一样环绕世界,贵金属最后都流向了一个地方:中国。中国辽阔的疆域和高度发展的社会使它成为一个奢侈品生产国。中国有能力满足巨大的出口市场需求,而且还能相应地提高产量。大量白银流向中国的另一个原因是贵重金属之间的汇率失衡。在中国,白银和黄金的价格比例一直在6∶1左右浮动,中国白银价格几乎是16世纪初欧洲的两倍。这意味着欧洲的白银能在中国市场上购买到比其他地方更多的货物,这让他们越来越愿意从中国进口。

材料二 白银的大量涌入对中国造成的影响十分复杂,随着16世纪和17世纪来自美洲的白银流入中国,中国的文化、艺术及学术蓬勃发展。流向中国的大多数白银被用于一系列改革,尤其是完善经济货币化。鼓励自由劳工市场的繁荣以及刺激对外贸易等项目。如此大量的白银流入中国,不可避免地导致白银价格下降,引起物价上涨,给17世纪的中国造成了严重的经济危机和政治危机。

(1)依据材料一和所学,概述16世纪以来白银大量流入中国的原因。(6分)

(2)从材料二中任选一个角度说明白银流入中国带来的影响。(4分)

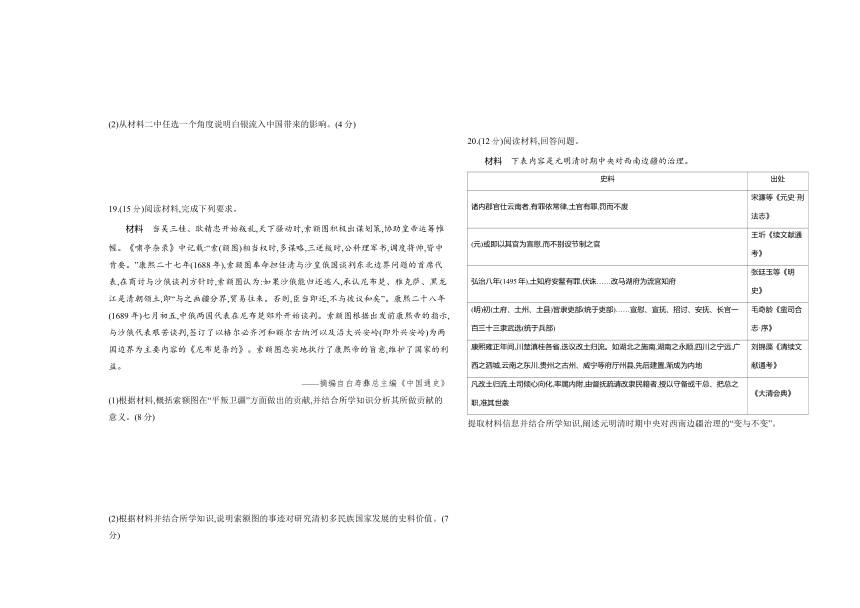

19.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料 当吴三桂、耿精忠开始叛乱,天下骚动时,索额图积极出谋划策,协助皇帝运筹帷幄。《啸亭杂录》中记载:“索(额图)相当权时,多谋略,三逆叛时,公料理军书,调度将帅,皆中肯要。”康熙二十七年(1688年),索额图奉命担任清与沙皇俄国谈判东北边界问题的首席代表,在商讨与沙俄谈判方针时,索额图认为:如果沙俄能归还逃人,承认尼布楚、雅克萨、黑龙江是清朝领土,即“与之画疆分界,贸易往来。否则,臣当即还,不与彼议和矣”。康熙二十八年(1689年)七月初五,中俄两国代表在尼布楚郊外开始谈判。索额图根据出发前康熙帝的指示,与沙俄代表艰苦谈判,签订了以格尔必齐河和额尔古纳河以及沿大兴安岭(即外兴安岭)为两国边界为主要内容的《尼布楚条约》。索额图忠实地执行了康熙帝的旨意,维护了国家的利益。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料,概括索额图在“平叛卫疆”方面做出的贡献,并结合所学知识分析其所做贡献的意义。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明索额图的事迹对研究清初多民族国家发展的史料价值。(7分)

20.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 下表内容是元明清时期中央对西南边疆的治理。

史料 出处

诸内郡官仕云南者,有罪依常律,土官有罪,罚而不废 宋濂等《元史·刑法志》

(元)或即以其官为宣慰,而不别设节制之官 王圻《续文献通考》

弘治八年(1495年),土知府安鳌有罪,伏诛……改马湖府为流官知府 张廷玉等《明史》

(明)初(土府、土州、土县)皆隶吏部(统于吏部)……宣慰、宣抚、招讨、安抚、长官一百三十三隶武选(统于兵部) 毛奇龄《蛮司合志·序》

康熙雍正年间,川楚滇桂各省,迭议改土归流。如湖北之施南,湖南之永顺,四川之宁远,广西之泗城,云南之东川,贵州之古州、威宁等府厅州县,先后建置,渐成为内地 刘锦藻《清续文献通考》

凡改土归流,土司倾心向化,率属内附,由督抚疏请改隶民籍者,授以守备或千总、把总之职,准其世袭 《大清会典》

提取材料信息并结合所学知识,阐述元明清时期中央对西南边疆治理的“变与不变”。

答案全解全析

1.D

选项 分析 正误

A 明初皇权加强指的是废除宰相制度,和材料中的海禁政策无关 ×

B 材料反映的是海禁政策导致的运盐受阻,海上交通本身并无问题 ×

C 重农抑商政策针对的是农业和商业发展,材料反映的是运盐 ×

D 材料表明当海禁政策影响到商人正常的活动时,明太祖同意对盐商解除海禁,说明明初的海禁政策并不是绝对的,而是因事而行 √

2.D 正确项分析:

错误项分析:结合所学知识可知,郑和下西洋虽然最远到达非洲东海岸和红海沿岸,但是并没有引起东西方跨大洋的贸易,东西方跨大洋的贸易是在新航路开辟后,排除A项;结合所学知识可知,明朝中后期海禁政策有所放松,郑和下西洋是明朝前期,排除B项;结合所学知识可知,海上丝绸之路早在汉代已经兴起,排除C项。

3.C 正确项分析:

错误项分析:在朝廷允许下私商才可取得销售权,这是盐铁专卖的另一种表现形式,制度并未被废除,排除A项;在朝廷允许下,私商才有可能进行盐业销售,这是政府政策的推动,而非商业资本,排除B项;伴随着商品经济的发展,抑商政策有所松动,但在朝廷允许下,私商才有可能进行盐业销售,这是对商人的监管,是抑商政策的表现,排除D项。

4.A 正确项分析:

错误项分析:明清时期民间贸易并未完全禁绝,排除B项;明清时期的海禁和闭关自守政策以被动防御的方式抵御列强侵略,为鸦片战争中国的战败埋下伏笔,排除C项;“并在沿岸设立哨所,加强防卫,依靠远离海洋来坚守疆土”说明当时政府的守疆意识比较浓厚,只是应对措施存在问题,排除D项。

5.A 材料表明如果明政府对土司封官赐爵,土司就服从政府的领导,如果朝廷“调遣繁多”则会引发土司叛乱,(常考点),强调的是后者,故选A项;材料主要说明的是若朝廷调遣过于频繁则会引发边疆动乱,并不能说明阶级矛盾尖锐,排除B项;材料虽然提到“爵禄”,但并不能说明土司由明政府册封,这也与史实不符,土司是世袭制,排除C项;土司制度下土司是世袭制,容易形成割据,所以不利于强化对边疆的治理,排除D项。

6.B

选项 分析 正误

A 据材料“征战准噶尔”“驻藏大臣”“新疆”等信息可知,奏折的内容是关于边疆治理的,而行政体系是关于国家行政机关的设置、职权的划分和运行等,因此行政体系的完备与材料主旨不符 ×

B 据材料“雍正至嘉庆时期部分被批准的奏折”“征战准噶尔”“驻藏大臣”“新疆地方鼓铸乾隆钱二成、嘉庆钱八成,一体行用”可知,雍正至嘉庆时期,通过军事征战、设置官员、统一货币等手段,加强了对边疆地区的治理,提升了清朝时期的边疆治理水平 √

C 清朝时期,通过设立军机处、奏折制度和秘密立储制度来抑制权臣,加强君主专制,这与材料主旨不符 ×

D 据材料“设驿站,以便文移,以重军务”“驻藏大臣”“乾隆钱二成、嘉庆钱八成”可知,雍正至嘉庆年间对边疆进行了有效的治理,封建统治危机的加剧与材料主旨不符 ×

7.C 根据“进入台湾的汉族人口估计已有10余万,促进了台湾经济显著发展”“台湾生产的各种商品及台湾人民所必需的各种物品,都需要海商们运销大陆或从大陆引进”可知,大量汉族人迁入台湾后促进台湾地区的开发,但部分必需品仍需要从大陆引进,这加强了台湾和大陆之间的联系,因此统一台湾具有经济必然性,故选C项。由“明代开始,汉族人成批迁入台湾”可知材料强调的是明代的移民,时空观念错误,排除A项;据“都需要海商们运销大陆或从大陆引进”可知台湾经济和民生需要得到大陆的支援,“长足发展”不符合材料信息,排除B项;材料并未提及西方殖民侵略,无法推知移民与殖民侵略之间的关系,排除D项。

8.D

选项 分析 正误 错误类型

A 改土归流的举措有利于加强中央集权和防止地方割据,但“消除了”的表述过于绝对 × 说法绝对

B 改土归流有利于加强中央集权,有利于加强对西南民族地区的管辖,但这与民族交融和民族平等不属于同一范畴 × 概念混淆

C 加强西南税收管理只是“改土归流”的部分作用 × 以偏概全

D 改土归流使得地方官吏是中央直接委派、有固定任期的官员,这样有利于防止地方割据和加强中央集权,对西南地区的经济发展和社会进步有积极意义 √

9.C 据材料及所学知识可知,清朝统治者在新疆修建万寿宫,是少数民族对中央政权服从的象征,有利于强化新疆地区对政权的认同,故选C项;修建万寿宫有利于推动民族交融,但促进民族交融是修建万寿宫产生的影响,并非修建的目的,其修建的目的是强化新疆地区对政权的认同,排除A项;修建万寿宫与抵御列强侵略没有必然联系,排除B项;万寿宫是朝贺大典的专用场所,并非处理行政事务的场所,修建万寿宫与提升行政效率无关,排除D项。

10.B 根据材料信息可知,美国学者通过研究满文档案,对军机处提出不同的看法,这说明拓展史料有助于形成新的认识,故选B项;传统观点和美国学者的观点都认为军机处设立于雍正朝,对于这一问题双方并无争议,故排除A项;C项说法与美国学者的观点不符,故排除C项;从材料中看不出立场的差异,故排除D项。

11.A 根据材料可知,尽管乾隆皇帝在各省大力推行严禁烧锅(制酒的作坊)政策,但社会经济的发展使地方督抚很难贯彻这一政策,其原因是“五省之民,执此业者不可胜计(常考点)”,由此可知,此时清朝制酒业繁荣,工商业从业人数众多,清政府继续推行抑制商业的政策不符合当时社会的发展趋势,其统治政策亟须变革,A项正确。材料并没有体现农业的衰退和粮食问题突出,排除B项;材料反映了清朝前中期工商业的发展,但没有涉及社会观念的问题,排除C项;一项政策很难贯彻无法证明中央权威受到挑战,排除D项。

12.C 据材料可知,清代批发商从中间商那里购买纱线,并与织造和印染作坊签订制造与整饰合同,这反映出当时形成了多层次的承包生产体系,故选C项;材料未体现生产经营方式多样化,故排除A项;材料体现的是多层次的承包生产体系,而不是生产专业化,故排除B项;材料未体现雇佣关系,故排除D项。

13.C

选项 分析 正误

A 小说虽说有一定史料价值,但历史著作史料价值更高 ×

B 小说中人物的名字是真实的,但人物的事迹可能是虚构的 ×

C 据材料“中国古代小说即使虚构,也要写上真实的年代、真实的地点,甚至真实的人名”并结合所学知识可知,中国古代小说中包括真实的年代、地点、人名,故具有一定史料价值,但因其具有主观色彩,故需要结合其他类型史料进行辨析 √

D 时代对历史叙述具有影响,但材料仅涉及古代小说的书写内容,没有明确两者之间的具体关联 ×

14.B 材料中汉阳所产棉布“四方来贸者,辄盈千累百,捆载以去”,孝感、应城等县为又一棉布产区,“四时舟车负贩不绝”,荆州府监利等县所产布匹则销往西南,这表明清代湖北地区主要生产棉布,并且供应各地,说明湖北地区商品区域化生产的特征明显,B项正确。纺织业发达不等于农业生产衰退,排除A项;结合所学知识可知,清代雇佣关系只出现于个别地区个别行业(易错点),排除C项;材料只体现了湖北地区生产的布匹销往其他地区,不能表明区域间存在不同的市场需求,排除D项。

15.C

选项 分析 正误

A 王阳明强调孝悌忠信礼义廉耻,并未否定伦理道德 ×

B 王阳明的思想强调主观能动性,激励人们奋发立志,但材料中其教育思想强调思想教育与体能教育结合,并未体现主观能动性 ×

C 据材料“以孝悌忠信礼义廉耻为专务”“使其强健体魄”可知,王阳明不仅关注儿童的礼义廉耻,还关注他们的身体健康,反映了其对人身心发展的关注 √

D 明末清初思想家严厉抨击君主专制制度,材料中王阳明的思想未涉及这方面内容 ×

16.B 正确项分析:

错误项分析:“待访”“《藏书》”“《焚书》”针对的是广大社会,特别是官方,而非针对市民阶层,故排除A项;黄宗羲等不能代表整个封建士大夫群体,故排除C项;黄宗羲等人对封建君主专制进行了大胆的批判,明哲保身的说法与史实不符,故排除D项。

17.(1)防止一家独大,带来不稳定因素;有利于维护清政府的统治;维系社会稳定。(6分)

(2)清承明制,略有损益;拆分省;边疆因俗而治;具有民族特色。(4分,任答2点即可)

(3)奠定现代中国行政区划基础;有利于维护国家统一,促进民族交流;保持中华文明多样性。(5分)

解析 (1)据材料一“仅江南一省的赋税就占了全国的三成”并结合所学可知防止一家独大,带来不稳定因素;据材料一“清政府专门设立了两江总督并增派淮阳总督、安徽巡抚等官员进行协同管理”并结合所学可知有利于维护清政府的统治与维系社会稳定。

(2)清代设置行政区划的特点,根据材料概括即可。

材料 特点

清初为便于统治明代故土,仍沿用明制承宣布政使司,仅改北直隶为直隶,南直隶为江南承宣布政使司,废除了南京为国都的地位 清承明制,略有损益

分湖广省为湖南、湖北两省……全国共十八省 拆分省

在边疆,清朝施行与内地不同的行政区划制度。中央设辖区,委派重臣 边疆因俗而治

蒙古族地区则采取盟旗制 具有民族特色

(3)清代行政区划的历史作用,综合分析材料二即可。

材料 作用

为中国现代省的政区划分奠定了基础 奠定现代中国行政区划基础

因认为全国区划为十五省,其制过大……十八省 有利于维护国家统一,促进民族交流

在东北地区设奉天(盛京)、吉林……在西藏、西宁设办事大臣辖区,蒙古族地区则采取盟旗制 保持中华文明多样性

18.(1)原因:明清时期中国社会经济迅速发展,商品经济繁荣,为西方提供大量的奢侈品;中国白银的价格远高于欧洲,欧洲人用白银在中国市场上能购买更多的商品;新航路开辟,全球贸易得到发展;欧洲殖民者开始殖民扩张,从美洲大量开采白银,运往中国,从中牟利。(任答3点得6分)

(2)影响

角度一:白银流入中国,推动了中国文化、艺术及学术的蓬勃发展。白银大量流入,促进了城市商品经济的发展,推动了明清时期反映现实生活的小说(如《儒林外史》《红楼梦》)和戏曲(如京剧)等的发展。同时科技领域也出现了几部总结性科技著作(如《农政全书》《天工开物》等)。(4分)

角度二:白银流入中国,推动了中国的经济改革和发展。明清时期,白银的广泛使用,刺激了政府的赋税改革,如明朝张居正推行的一条鞭法,实行赋役合并、一概折银,这是我国赋役征收的重大变革。明清时期民营手工业发展,南方一些行业中出现了新的经营方式。(4分)

角度三:白银流入中国,造成了中国17世纪严重的经济危机和政治危机,物价飞涨,政府财政收入下降,百姓赋税不断增加,农民起义日趋频繁。(4分)

解析 (1)根据材料一及所学知识进行概括即可。

材料和所学知识 原因

“中国有能力满足巨大的出口市场需求,而且还能相应地提高产量” 明清时期中国社会经济迅速发展,商品经济繁荣,为西方提供大量的奢侈品

“大量白银流向中国的另一个原因是贵重金属之间的汇率失衡” 中国白银的价格远高于欧洲,欧洲人用白银在中国市场上能购买更多的商品

结合所学知识可知,明清时期新航路开辟 新航路开辟,全球贸易得到发展

“这意味着欧洲的白银能在中国市场上购买到比其他地方更多的货物,这让他们越来越愿意从中国进口” 欧洲殖民者开始殖民扩张,从美洲大量开采白银,运往中国,从中牟利

(2)白银流入对中国社会政治、经济和思想文化的发展都产生了直接或间接的影响,因此可分析的角度很多,选择自己熟悉的角度进行说明,注意史论结合、条理清晰。

19.(1)贡献:协助康熙帝平定三藩叛乱;代表清政府与沙俄签订《尼布楚条约》。(4分)

意义:巩固了多民族国家的统一;维护了中国的领土主权和利益。(4分)

(2)价值:索额图是当时事件的直接参与者,他的事迹属于直接史料;索额图的事迹可用于研究清政府平定叛乱时的情况;能用于研究中俄有关边界谈判内容和进程。(7分)

解析 (1)索额图在“平叛卫疆”方面做出的贡献及意义根据材料一及所学知识进行概括即可

(2)紧扣设问中“史料价值”,首先要明确史料的类型,再根据其类型确定其价值。紧扣设问“索额图的事迹对研究清初多民族国家发展的史料价值”,据材料“索额图积极出谋划策,协助皇帝运筹帷幄”“索额图根据出发前康熙帝的指示,与沙俄代表艰苦谈判”等,得出索额图是当时事件的直接参与者,他的事迹属于直接史料;据材料“索(额图)相当权时,多谋略,三逆叛时,公料理军书,调度将帅,皆中肯要”,从“史料价值”的角度得出索额图的事迹可用于研究清政府平定叛乱时的情况;据材料“索额图根据出发前康熙帝的指示……维护了国家的利益”等,从“史料价值”的角度得出能用于研究中俄有关边界谈判内容和进程。

答题技巧

史料价值题的答题方法

角度 信息提取 史料价值

材料 来源 材料选自…… 总说:是研究何时何地何事件的(一手、重要)史料,具有(一定的、很高的)史料价值(或可和其他史料相互印证,对于研究何事是一个重要的补充史料)

材料 内容 具体材料A,反映了…… 可用于研究…… 材料从……角度反映了何时何地何事的状况……

具体材料B,反映了…… 可用于研究……

具体材料C,反映了…… 可用于研究……

20.示例

“变”的是中央对西南边疆土司的管理不断加强。土司在设立之初,自治权很大,缺少监督节制,后来逐渐受制于中央机构,清朝大规模改土归流,土司成为朝廷的官员。(2分)

中央王朝国力增强,边疆地区与内地交流增多,民族交融进一步增强。中央对地方的管理不断加强,强化了各民族对中央政权的向心力和认同感,推动了当地的经济发展和社会进步,促进了统一多民族国家的巩固和发展。(4分)

“不变”的是中央王朝对边疆因地制宜、因势利导的治理理念。中央政府尊重少数民族社会习俗,设立土司制度;抓住时机,进行改土归流的同时,又允许部分流官世袭。(2分)

我国西南边疆地区民众多为少数民族,因自然地理环境、社会习俗等因素,各民族各地区之间的经济发展极不平衡,因此历代中央王朝治理边疆的理念是因地制宜、因势利导。这种理念蕴含中华民族治理统一多民族国家的政治智慧,促进了边疆地区的发展。(4分)

解析 本题为论述题,解题时要首先根据材料信息对元明清时期的边疆政策进行总结,得出“变”是中央对西南边疆土司的管理不断加强,“不变”是中央王朝对边疆因地制宜、因势利导的治理理念,然后再根据所学知识对“变”与“不变”进行阐述。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.明洪武二十五年(1392年)七月,两浙运司上书称:“商人赴温州各场支盐者,必经涉海洋。然著令军民不得乘船出海,故所司一概禁之。商人给盐不便。”太祖答复:“海滨之人,多连结岛夷(日本)为盗,故禁出海。若商人支盐何禁耶!”乃命兵部移文谕之。据此可知,明初( )

A.皇权专制空前加强 B.海上交通趋于停滞

C.抑商政策有所松动 D.禁海政策因事而行

2.下图是2001年在湖北梁庄王墓中出土的郑和船队“海外代购”金锭,其正面錾刻有“永乐十七年四月 日西洋等处买到八成色金壹锭伍拾两重”的铭文。这枚金锭是( )

A.东西方跨大洋贸易的证据

B.明朝废除海禁政策的见证

C.海上丝绸之路兴起的表现

D.明代区域文明交流的产物

3.明代前期,朝廷允许私商取得盐业特许销售权,他们须按照规定运送米粮至辽东、蓟州等九边重镇,以低价贩卖。这一规定基于( )

A.盐铁专卖的废除 B.商业资本的驱动

C.军事战争的需要 D.抑商政策的松动

4.面对倭寇和西方殖民者,明、清政府严格限制私人海上贸易,并在沿岸设立哨所,加强防卫,依靠远离海洋来坚守疆土,抵御外敌。到鸦片战争前,“各省水师战船,均为捕盗缉奸而设”。这反映明清时期( )

A.朝廷海洋意识不足

B.民间贸易已被禁绝

C.有效抵制列强侵犯

D.政府缺乏守疆意识

5.《明史·土司传》记载,土司“必假我爵禄,宠之名号,乃易为统摄,故奔走惟命”,若朝廷调遣繁多,则“急而生变,恃功怙过,侵扰益深”。这( )

A.为边疆动乱埋下了隐患

B.体现了明朝阶级矛盾尖锐

C.说明土司由明政府册封

D.有利于强化对边疆的治理

6.下表内容为雍正至嘉庆时期部分被批准的奏折。由此可知当时( )

内容 出处

奏折1 为(征战准噶尔)沿边口外,均应照例添设驿站,以便文移,以重军务 雍正七年(1729年)川陕总督岳钟琪

奏折2 驻藏大臣应每年亲历后藏一带巡查,并将该处防兵就便查阅 乾隆五十四年(1789年)成都将军鄂辉

奏折3 新疆地方鼓铸乾隆钱二成、嘉庆钱八成,一体行用 嘉庆五年(1800年)阿克苏办事大臣阳春保

A.行政体系完备

B.边疆治理水平提升

C.君主专制加强

D.封建统治危机加剧

7.明代开始,汉族人成批迁入台湾。到1644年,进入台湾的汉族人口估计已有10余万,促进了台湾经济显著发展。此时,台湾仍属开发不久之地,台湾生产的各种商品及台湾人民所必需的各种物品,都需要海商们运销大陆或从大陆引进。这说明( )

A.清政府移民台湾顺应了历史潮流

B.台湾经济和民生得到了长足发展

C.清朝统一台湾具有经济必然性

D.西方殖民侵扰迫使沿海居民迁移

8.自雍正起,清政府在西南逐步取消土司世袭制度,任命有任期、可调动的流官,负责地方清查户口、丈量土地、核实赋税、组织乡勇、兴办学校、实行科举等工作,称为“改土归流”。据此可知“改土归流”( )

A.消除了地方割据的危险

B.有利于民族交融和实现民族平等

C.加强了西南的税收管理

D.有利于西南经济发展、社会进步

9.清朝统一新疆后,万寿宫作为朝贺大典的专用场所,遍布天山南北。其中乾隆年间修建的均位于将军、都统、参赞大臣等本地军政首脑所驻城内或城郭附近。清政府在新疆修建万寿宫旨在 ( )

A.促进民族交融 B.抵御列强侵略

C.强化政权认同 D.提升行政效率

10.传统观点认为,军机处设立于清雍正朝,标志着专制皇权发展到顶峰。美国学者白彬菊研究满文档案后认为:军机处有一逐步建立的过程,始于雍正朝,乾隆初形成;军机处日益扩张,君主专制让位给了君主与大臣的合作,大臣有可能限制君主独断。对此解读合理的是( )

A.军机处设立的时间尚无定论

B.拓展史料有助于形成新的认识

C.军机处完善了君主专制的机制

D.立场的差异造成认识的不同

11.尽管乾隆皇帝在各省大力推行严禁烧锅(制酒的作坊)政策,但社会经济的发展使地方督抚很难贯彻这一政策。“因利之所在,人所必趋”“五省之民,执此业者不可胜计”“虽经严禁,终莫能断绝也”。这反映出,清代前中期( )

A.传统政策亟须变革

B.农业生产衰退,产生粮食问题

C.工商皆本观念盛行

D.中央权威受到地方势力挑战

12.清代,被称作“账房”的批发商从中间商那里购买纱线,并与织造和印染作坊签订丝绸制造及整饰合同。账房与作坊的合同经常由承管居中协调,后者对订单的履行及货物损失负责。这反映出当时江南纺织业( )

A.生产经营方式呈现多样化特征

B.生产专业化趋势明显

C.形成了多层次的承包生产体系

D.出现了雇佣自由劳动

13.中国古代小说即使虚构,也要写上真实的年代、真实的地点,甚至真实的人名。故事是虚构的,故事发生的空间与时间却是真实的;人物是虚构的,人物的名字却是真实的。中国小说的书名常冠以记、传、志之类的字样,如《石头记》《水浒传》《东周列国志》等,记、传、志本身就是史书体例的称谓。由此推知,古代小说( )

A.与历史著作具有同等史料价值

B.能够准确记述历史人物的事迹

C.可以作为一种特殊的史料运用

D.反映出时代对历史叙述的影响

14.乾隆《汉阳府志》记载,汉阳所产棉布“四方来贸者,辄盈千累百,捆载以去”,销售范围远至秦晋、滇黔;孝感、应城等县为又一棉布产区,“四时舟车负贩不绝”;荆州府监利等县所产布匹则“西走蜀黔,南走百粤”,主要销往西南。这一现象表明,清代湖北地区( )

A.农业生产出现衰退趋势

B.商品区域化生产的特征明显

C.雇佣关系得到普遍发展

D.区域间存在不同的市场需求

15.王阳明认为“今教童子,惟当以孝悌忠信礼义廉耻为专务”,主张启蒙幼童的学习兴趣,通过“周旋揖让”“拜起屈伸”等来发展儿童肌肉筋骨,使其强健体魄。王阳明的教育思想( )

A.否定传统伦理道德

B.强调人的主观能动性

C.关注人的身心发展

D.具有反君主专制倾向

16.明清之际,黄宗羲著《明夷待访录》,书名冠以“待访”,类似的有李贽的《藏书》《焚书》,唐甄的《潜书》。这反映出( )

A.民权思想缺乏市民阶层的呼应

B.进步思想在近代前夜深受压抑

C.封建士大夫对现实的普遍不满

D.文化的高压导致文人明哲保身

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝前期,仅江南一省的赋税就占了全国的三成,科举考试录取更有“天下英才,半数尽出江南”之说。清政府专门设立了两江总督并增派淮阳总督、安徽巡抚等官员进行协同管理。康熙六年,江南省被拆分为江苏、安徽两省。

材料二 清初为便于统治明代故土,仍沿用明制承宣布政使司,仅改北直隶为直隶,南直隶为江南承宣布政使司,废除了南京为国都的地位。康熙年间,改布政使司为省,因认为全国区划为十五省,其制过大,先后分湖广省为湖南、湖北两省,分江南省为江苏、安徽两省,分陕西省为陕西、甘肃两省,全国共十八省。在边疆,清朝施行与内地不同的行政区划制度。中央设辖区,委派重臣,在东北地区设奉天(盛京)、吉林、黑龙江,在新疆设伊犁将军辖区,但伊犁将军一直待在中原,在西藏、西宁设办事大臣辖区,蒙古族地区则采取盟旗制,为中国现代省的政区划分奠定了基础。清代省以下的各级行政区划单位基本上是沿用明制,省下辖府和直隶州,府下领散州和县。

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评析清政府对江南省的拆分。(6分)

(2)根据材料二,概括清代设置行政区划的特点。(4分)

(3)根据材料并结合所学知识,分析清代行政区划的历史作用。(5分)

18.(10分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 白银之路像一条丝带一样环绕世界,贵金属最后都流向了一个地方:中国。中国辽阔的疆域和高度发展的社会使它成为一个奢侈品生产国。中国有能力满足巨大的出口市场需求,而且还能相应地提高产量。大量白银流向中国的另一个原因是贵重金属之间的汇率失衡。在中国,白银和黄金的价格比例一直在6∶1左右浮动,中国白银价格几乎是16世纪初欧洲的两倍。这意味着欧洲的白银能在中国市场上购买到比其他地方更多的货物,这让他们越来越愿意从中国进口。

材料二 白银的大量涌入对中国造成的影响十分复杂,随着16世纪和17世纪来自美洲的白银流入中国,中国的文化、艺术及学术蓬勃发展。流向中国的大多数白银被用于一系列改革,尤其是完善经济货币化。鼓励自由劳工市场的繁荣以及刺激对外贸易等项目。如此大量的白银流入中国,不可避免地导致白银价格下降,引起物价上涨,给17世纪的中国造成了严重的经济危机和政治危机。

(1)依据材料一和所学,概述16世纪以来白银大量流入中国的原因。(6分)

(2)从材料二中任选一个角度说明白银流入中国带来的影响。(4分)

19.(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料 当吴三桂、耿精忠开始叛乱,天下骚动时,索额图积极出谋划策,协助皇帝运筹帷幄。《啸亭杂录》中记载:“索(额图)相当权时,多谋略,三逆叛时,公料理军书,调度将帅,皆中肯要。”康熙二十七年(1688年),索额图奉命担任清与沙皇俄国谈判东北边界问题的首席代表,在商讨与沙俄谈判方针时,索额图认为:如果沙俄能归还逃人,承认尼布楚、雅克萨、黑龙江是清朝领土,即“与之画疆分界,贸易往来。否则,臣当即还,不与彼议和矣”。康熙二十八年(1689年)七月初五,中俄两国代表在尼布楚郊外开始谈判。索额图根据出发前康熙帝的指示,与沙俄代表艰苦谈判,签订了以格尔必齐河和额尔古纳河以及沿大兴安岭(即外兴安岭)为两国边界为主要内容的《尼布楚条约》。索额图忠实地执行了康熙帝的旨意,维护了国家的利益。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

(1)根据材料,概括索额图在“平叛卫疆”方面做出的贡献,并结合所学知识分析其所做贡献的意义。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明索额图的事迹对研究清初多民族国家发展的史料价值。(7分)

20.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 下表内容是元明清时期中央对西南边疆的治理。

史料 出处

诸内郡官仕云南者,有罪依常律,土官有罪,罚而不废 宋濂等《元史·刑法志》

(元)或即以其官为宣慰,而不别设节制之官 王圻《续文献通考》

弘治八年(1495年),土知府安鳌有罪,伏诛……改马湖府为流官知府 张廷玉等《明史》

(明)初(土府、土州、土县)皆隶吏部(统于吏部)……宣慰、宣抚、招讨、安抚、长官一百三十三隶武选(统于兵部) 毛奇龄《蛮司合志·序》

康熙雍正年间,川楚滇桂各省,迭议改土归流。如湖北之施南,湖南之永顺,四川之宁远,广西之泗城,云南之东川,贵州之古州、威宁等府厅州县,先后建置,渐成为内地 刘锦藻《清续文献通考》

凡改土归流,土司倾心向化,率属内附,由督抚疏请改隶民籍者,授以守备或千总、把总之职,准其世袭 《大清会典》

提取材料信息并结合所学知识,阐述元明清时期中央对西南边疆治理的“变与不变”。

答案全解全析

1.D

选项 分析 正误

A 明初皇权加强指的是废除宰相制度,和材料中的海禁政策无关 ×

B 材料反映的是海禁政策导致的运盐受阻,海上交通本身并无问题 ×

C 重农抑商政策针对的是农业和商业发展,材料反映的是运盐 ×

D 材料表明当海禁政策影响到商人正常的活动时,明太祖同意对盐商解除海禁,说明明初的海禁政策并不是绝对的,而是因事而行 √

2.D 正确项分析:

错误项分析:结合所学知识可知,郑和下西洋虽然最远到达非洲东海岸和红海沿岸,但是并没有引起东西方跨大洋的贸易,东西方跨大洋的贸易是在新航路开辟后,排除A项;结合所学知识可知,明朝中后期海禁政策有所放松,郑和下西洋是明朝前期,排除B项;结合所学知识可知,海上丝绸之路早在汉代已经兴起,排除C项。

3.C 正确项分析:

错误项分析:在朝廷允许下私商才可取得销售权,这是盐铁专卖的另一种表现形式,制度并未被废除,排除A项;在朝廷允许下,私商才有可能进行盐业销售,这是政府政策的推动,而非商业资本,排除B项;伴随着商品经济的发展,抑商政策有所松动,但在朝廷允许下,私商才有可能进行盐业销售,这是对商人的监管,是抑商政策的表现,排除D项。

4.A 正确项分析:

错误项分析:明清时期民间贸易并未完全禁绝,排除B项;明清时期的海禁和闭关自守政策以被动防御的方式抵御列强侵略,为鸦片战争中国的战败埋下伏笔,排除C项;“并在沿岸设立哨所,加强防卫,依靠远离海洋来坚守疆土”说明当时政府的守疆意识比较浓厚,只是应对措施存在问题,排除D项。

5.A 材料表明如果明政府对土司封官赐爵,土司就服从政府的领导,如果朝廷“调遣繁多”则会引发土司叛乱,(常考点),强调的是后者,故选A项;材料主要说明的是若朝廷调遣过于频繁则会引发边疆动乱,并不能说明阶级矛盾尖锐,排除B项;材料虽然提到“爵禄”,但并不能说明土司由明政府册封,这也与史实不符,土司是世袭制,排除C项;土司制度下土司是世袭制,容易形成割据,所以不利于强化对边疆的治理,排除D项。

6.B

选项 分析 正误

A 据材料“征战准噶尔”“驻藏大臣”“新疆”等信息可知,奏折的内容是关于边疆治理的,而行政体系是关于国家行政机关的设置、职权的划分和运行等,因此行政体系的完备与材料主旨不符 ×

B 据材料“雍正至嘉庆时期部分被批准的奏折”“征战准噶尔”“驻藏大臣”“新疆地方鼓铸乾隆钱二成、嘉庆钱八成,一体行用”可知,雍正至嘉庆时期,通过军事征战、设置官员、统一货币等手段,加强了对边疆地区的治理,提升了清朝时期的边疆治理水平 √

C 清朝时期,通过设立军机处、奏折制度和秘密立储制度来抑制权臣,加强君主专制,这与材料主旨不符 ×

D 据材料“设驿站,以便文移,以重军务”“驻藏大臣”“乾隆钱二成、嘉庆钱八成”可知,雍正至嘉庆年间对边疆进行了有效的治理,封建统治危机的加剧与材料主旨不符 ×

7.C 根据“进入台湾的汉族人口估计已有10余万,促进了台湾经济显著发展”“台湾生产的各种商品及台湾人民所必需的各种物品,都需要海商们运销大陆或从大陆引进”可知,大量汉族人迁入台湾后促进台湾地区的开发,但部分必需品仍需要从大陆引进,这加强了台湾和大陆之间的联系,因此统一台湾具有经济必然性,故选C项。由“明代开始,汉族人成批迁入台湾”可知材料强调的是明代的移民,时空观念错误,排除A项;据“都需要海商们运销大陆或从大陆引进”可知台湾经济和民生需要得到大陆的支援,“长足发展”不符合材料信息,排除B项;材料并未提及西方殖民侵略,无法推知移民与殖民侵略之间的关系,排除D项。

8.D

选项 分析 正误 错误类型

A 改土归流的举措有利于加强中央集权和防止地方割据,但“消除了”的表述过于绝对 × 说法绝对

B 改土归流有利于加强中央集权,有利于加强对西南民族地区的管辖,但这与民族交融和民族平等不属于同一范畴 × 概念混淆

C 加强西南税收管理只是“改土归流”的部分作用 × 以偏概全

D 改土归流使得地方官吏是中央直接委派、有固定任期的官员,这样有利于防止地方割据和加强中央集权,对西南地区的经济发展和社会进步有积极意义 √

9.C 据材料及所学知识可知,清朝统治者在新疆修建万寿宫,是少数民族对中央政权服从的象征,有利于强化新疆地区对政权的认同,故选C项;修建万寿宫有利于推动民族交融,但促进民族交融是修建万寿宫产生的影响,并非修建的目的,其修建的目的是强化新疆地区对政权的认同,排除A项;修建万寿宫与抵御列强侵略没有必然联系,排除B项;万寿宫是朝贺大典的专用场所,并非处理行政事务的场所,修建万寿宫与提升行政效率无关,排除D项。

10.B 根据材料信息可知,美国学者通过研究满文档案,对军机处提出不同的看法,这说明拓展史料有助于形成新的认识,故选B项;传统观点和美国学者的观点都认为军机处设立于雍正朝,对于这一问题双方并无争议,故排除A项;C项说法与美国学者的观点不符,故排除C项;从材料中看不出立场的差异,故排除D项。

11.A 根据材料可知,尽管乾隆皇帝在各省大力推行严禁烧锅(制酒的作坊)政策,但社会经济的发展使地方督抚很难贯彻这一政策,其原因是“五省之民,执此业者不可胜计(常考点)”,由此可知,此时清朝制酒业繁荣,工商业从业人数众多,清政府继续推行抑制商业的政策不符合当时社会的发展趋势,其统治政策亟须变革,A项正确。材料并没有体现农业的衰退和粮食问题突出,排除B项;材料反映了清朝前中期工商业的发展,但没有涉及社会观念的问题,排除C项;一项政策很难贯彻无法证明中央权威受到挑战,排除D项。

12.C 据材料可知,清代批发商从中间商那里购买纱线,并与织造和印染作坊签订制造与整饰合同,这反映出当时形成了多层次的承包生产体系,故选C项;材料未体现生产经营方式多样化,故排除A项;材料体现的是多层次的承包生产体系,而不是生产专业化,故排除B项;材料未体现雇佣关系,故排除D项。

13.C

选项 分析 正误

A 小说虽说有一定史料价值,但历史著作史料价值更高 ×

B 小说中人物的名字是真实的,但人物的事迹可能是虚构的 ×

C 据材料“中国古代小说即使虚构,也要写上真实的年代、真实的地点,甚至真实的人名”并结合所学知识可知,中国古代小说中包括真实的年代、地点、人名,故具有一定史料价值,但因其具有主观色彩,故需要结合其他类型史料进行辨析 √

D 时代对历史叙述具有影响,但材料仅涉及古代小说的书写内容,没有明确两者之间的具体关联 ×

14.B 材料中汉阳所产棉布“四方来贸者,辄盈千累百,捆载以去”,孝感、应城等县为又一棉布产区,“四时舟车负贩不绝”,荆州府监利等县所产布匹则销往西南,这表明清代湖北地区主要生产棉布,并且供应各地,说明湖北地区商品区域化生产的特征明显,B项正确。纺织业发达不等于农业生产衰退,排除A项;结合所学知识可知,清代雇佣关系只出现于个别地区个别行业(易错点),排除C项;材料只体现了湖北地区生产的布匹销往其他地区,不能表明区域间存在不同的市场需求,排除D项。

15.C

选项 分析 正误

A 王阳明强调孝悌忠信礼义廉耻,并未否定伦理道德 ×

B 王阳明的思想强调主观能动性,激励人们奋发立志,但材料中其教育思想强调思想教育与体能教育结合,并未体现主观能动性 ×

C 据材料“以孝悌忠信礼义廉耻为专务”“使其强健体魄”可知,王阳明不仅关注儿童的礼义廉耻,还关注他们的身体健康,反映了其对人身心发展的关注 √

D 明末清初思想家严厉抨击君主专制制度,材料中王阳明的思想未涉及这方面内容 ×

16.B 正确项分析:

错误项分析:“待访”“《藏书》”“《焚书》”针对的是广大社会,特别是官方,而非针对市民阶层,故排除A项;黄宗羲等不能代表整个封建士大夫群体,故排除C项;黄宗羲等人对封建君主专制进行了大胆的批判,明哲保身的说法与史实不符,故排除D项。

17.(1)防止一家独大,带来不稳定因素;有利于维护清政府的统治;维系社会稳定。(6分)

(2)清承明制,略有损益;拆分省;边疆因俗而治;具有民族特色。(4分,任答2点即可)

(3)奠定现代中国行政区划基础;有利于维护国家统一,促进民族交流;保持中华文明多样性。(5分)

解析 (1)据材料一“仅江南一省的赋税就占了全国的三成”并结合所学可知防止一家独大,带来不稳定因素;据材料一“清政府专门设立了两江总督并增派淮阳总督、安徽巡抚等官员进行协同管理”并结合所学可知有利于维护清政府的统治与维系社会稳定。

(2)清代设置行政区划的特点,根据材料概括即可。

材料 特点

清初为便于统治明代故土,仍沿用明制承宣布政使司,仅改北直隶为直隶,南直隶为江南承宣布政使司,废除了南京为国都的地位 清承明制,略有损益

分湖广省为湖南、湖北两省……全国共十八省 拆分省

在边疆,清朝施行与内地不同的行政区划制度。中央设辖区,委派重臣 边疆因俗而治

蒙古族地区则采取盟旗制 具有民族特色

(3)清代行政区划的历史作用,综合分析材料二即可。

材料 作用

为中国现代省的政区划分奠定了基础 奠定现代中国行政区划基础

因认为全国区划为十五省,其制过大……十八省 有利于维护国家统一,促进民族交流

在东北地区设奉天(盛京)、吉林……在西藏、西宁设办事大臣辖区,蒙古族地区则采取盟旗制 保持中华文明多样性

18.(1)原因:明清时期中国社会经济迅速发展,商品经济繁荣,为西方提供大量的奢侈品;中国白银的价格远高于欧洲,欧洲人用白银在中国市场上能购买更多的商品;新航路开辟,全球贸易得到发展;欧洲殖民者开始殖民扩张,从美洲大量开采白银,运往中国,从中牟利。(任答3点得6分)

(2)影响

角度一:白银流入中国,推动了中国文化、艺术及学术的蓬勃发展。白银大量流入,促进了城市商品经济的发展,推动了明清时期反映现实生活的小说(如《儒林外史》《红楼梦》)和戏曲(如京剧)等的发展。同时科技领域也出现了几部总结性科技著作(如《农政全书》《天工开物》等)。(4分)

角度二:白银流入中国,推动了中国的经济改革和发展。明清时期,白银的广泛使用,刺激了政府的赋税改革,如明朝张居正推行的一条鞭法,实行赋役合并、一概折银,这是我国赋役征收的重大变革。明清时期民营手工业发展,南方一些行业中出现了新的经营方式。(4分)

角度三:白银流入中国,造成了中国17世纪严重的经济危机和政治危机,物价飞涨,政府财政收入下降,百姓赋税不断增加,农民起义日趋频繁。(4分)

解析 (1)根据材料一及所学知识进行概括即可。

材料和所学知识 原因

“中国有能力满足巨大的出口市场需求,而且还能相应地提高产量” 明清时期中国社会经济迅速发展,商品经济繁荣,为西方提供大量的奢侈品

“大量白银流向中国的另一个原因是贵重金属之间的汇率失衡” 中国白银的价格远高于欧洲,欧洲人用白银在中国市场上能购买更多的商品

结合所学知识可知,明清时期新航路开辟 新航路开辟,全球贸易得到发展

“这意味着欧洲的白银能在中国市场上购买到比其他地方更多的货物,这让他们越来越愿意从中国进口” 欧洲殖民者开始殖民扩张,从美洲大量开采白银,运往中国,从中牟利

(2)白银流入对中国社会政治、经济和思想文化的发展都产生了直接或间接的影响,因此可分析的角度很多,选择自己熟悉的角度进行说明,注意史论结合、条理清晰。

19.(1)贡献:协助康熙帝平定三藩叛乱;代表清政府与沙俄签订《尼布楚条约》。(4分)

意义:巩固了多民族国家的统一;维护了中国的领土主权和利益。(4分)

(2)价值:索额图是当时事件的直接参与者,他的事迹属于直接史料;索额图的事迹可用于研究清政府平定叛乱时的情况;能用于研究中俄有关边界谈判内容和进程。(7分)

解析 (1)索额图在“平叛卫疆”方面做出的贡献及意义根据材料一及所学知识进行概括即可

(2)紧扣设问中“史料价值”,首先要明确史料的类型,再根据其类型确定其价值。紧扣设问“索额图的事迹对研究清初多民族国家发展的史料价值”,据材料“索额图积极出谋划策,协助皇帝运筹帷幄”“索额图根据出发前康熙帝的指示,与沙俄代表艰苦谈判”等,得出索额图是当时事件的直接参与者,他的事迹属于直接史料;据材料“索(额图)相当权时,多谋略,三逆叛时,公料理军书,调度将帅,皆中肯要”,从“史料价值”的角度得出索额图的事迹可用于研究清政府平定叛乱时的情况;据材料“索额图根据出发前康熙帝的指示……维护了国家的利益”等,从“史料价值”的角度得出能用于研究中俄有关边界谈判内容和进程。

答题技巧

史料价值题的答题方法

角度 信息提取 史料价值

材料 来源 材料选自…… 总说:是研究何时何地何事件的(一手、重要)史料,具有(一定的、很高的)史料价值(或可和其他史料相互印证,对于研究何事是一个重要的补充史料)

材料 内容 具体材料A,反映了…… 可用于研究…… 材料从……角度反映了何时何地何事的状况……

具体材料B,反映了…… 可用于研究……

具体材料C,反映了…… 可用于研究……

20.示例

“变”的是中央对西南边疆土司的管理不断加强。土司在设立之初,自治权很大,缺少监督节制,后来逐渐受制于中央机构,清朝大规模改土归流,土司成为朝廷的官员。(2分)

中央王朝国力增强,边疆地区与内地交流增多,民族交融进一步增强。中央对地方的管理不断加强,强化了各民族对中央政权的向心力和认同感,推动了当地的经济发展和社会进步,促进了统一多民族国家的巩固和发展。(4分)

“不变”的是中央王朝对边疆因地制宜、因势利导的治理理念。中央政府尊重少数民族社会习俗,设立土司制度;抓住时机,进行改土归流的同时,又允许部分流官世袭。(2分)

我国西南边疆地区民众多为少数民族,因自然地理环境、社会习俗等因素,各民族各地区之间的经济发展极不平衡,因此历代中央王朝治理边疆的理念是因地制宜、因势利导。这种理念蕴含中华民族治理统一多民族国家的政治智慧,促进了边疆地区的发展。(4分)

解析 本题为论述题,解题时要首先根据材料信息对元明清时期的边疆政策进行总结,得出“变”是中央对西南边疆土司的管理不断加强,“不变”是中央王朝对边疆因地制宜、因势利导的治理理念,然后再根据所学知识对“变”与“不变”进行阐述。

同课章节目录