第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 495.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

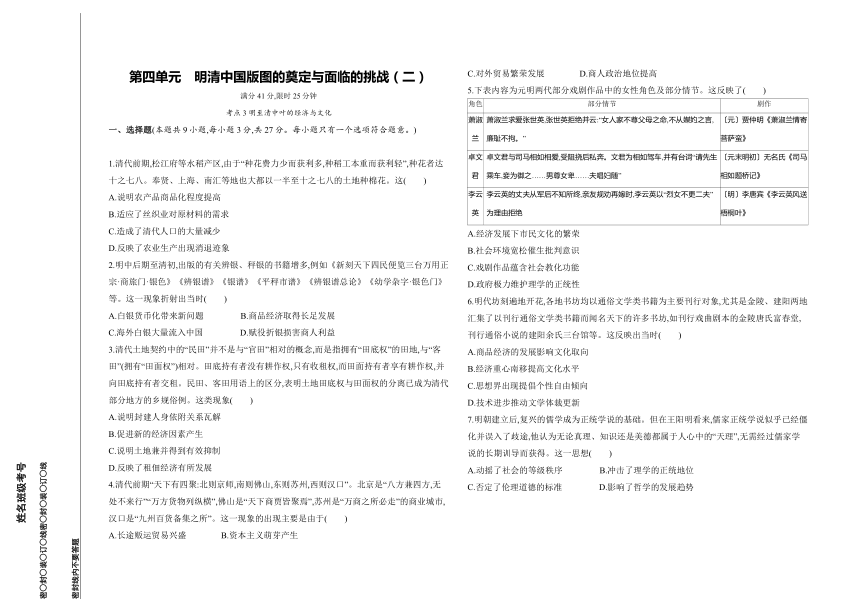

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战(二)

满分41分,限时25分钟

考点3 明至清中叶的经济与文化

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.清代前期,松江府等水稻产区,由于“种花费力少而获利多,种稻工本重而获利轻”,种花者达十之七八。奉贤、上海、南汇等地也大都以一半至十之七八的土地种棉花。这( )

A.说明农产品商品化程度提高

B.适应了丝织业对原材料的需求

C.造成了清代人口的大量减少

D.反映了农业生产出现消退迹象

2.明中后期至清初,出版的有关辨银、秤银的书籍增多,例如《新刻天下四民便览三台万用正宗·商旅门·银色》《辨银谱》《银谱》《平秤市谱》《辨银谱总论》《幼学杂字·银色门》等。这一现象折射出当时( )

A.白银货币化带来新问题 B.商品经济取得长足发展

C.海外白银大量流入中国 D.赋役折银损害商人利益

3.清代土地契约中的“民田”并不是与“官田”相对的概念,而是指拥有“田底权”的田地,与“客田”(拥有“田面权”)相对。田底持有者没有耕作权,只有收租权,而田面持有者享有耕作权,并向田底持有者交租。民田、客田用语上的区分,表明土地田底权与田面权的分离已成为清代部分地方的乡规俗例。这类现象( )

A.说明封建人身依附关系瓦解

B.促进新的经济因素产生

C.说明土地兼并得到有效抑制

D.反映了租佃经济有所发展

4.清代前期“天下有四聚:北则京师,南则佛山,东则苏州,西则汉口”。北京是“八方兼四方,无处不来行”“万方货物列纵横”,佛山是“天下商贾皆聚焉”,苏州是“万商之所必走”的商业城市,汉口是“九州百货备集之所”。这一现象的出现主要是由于( )

A.长途贩运贸易兴盛 B.资本主义萌芽产生

C.对外贸易繁荣发展 D.商人政治地位提高

5.下表内容为元明两代部分戏剧作品中的女性角色及部分情节。这反映了( )

角色 部分情节 剧作

萧淑兰 萧淑兰求爱张世英,张世英拒绝并云:“女人家不尊父母之命,不从媒妁之言,廉耻不拘。” 〔元〕贾仲明《萧淑兰情寄菩萨蛮》

卓文君 卓文君与司马相如相爱,受阻挠后私奔。文君为相如驾车,并有台词“请先生乘车,妾为御之……男尊女卑……夫唱妇随” 〔元末明初〕无名氏《司马相如题桥记》

李云英 李云英的丈夫从军后不知所终,亲友规劝再嫁时,李云英以“烈女不更二夫”为理由拒绝 〔明〕李唐宾《李云英风送梧桐叶》

A.经济发展下市民文化的繁荣

B.社会环境宽松催生批判意识

C.戏剧作品蕴含社会教化功能

D.政府极力维护理学的正统性

6.明代坊刻遍地开花,各地书坊均以通俗文学类书籍为主要刊行对象,尤其是金陵、建阳两地汇集了以刊行通俗文学类书籍而闻名天下的许多书坊,如刊行戏曲剧本的金陵唐氏富春堂,刊行通俗小说的建阳余氏三台馆等。这反映出当时( )

A.商品经济的发展影响文化取向

B.经济重心南移提高文化水平

C.思想界出现提倡个性自由倾向

D.技术进步推动文学体裁更新

7.明朝建立后,复兴的儒学成为正统学说的基础。但在王阳明看来,儒家正统学说似乎已经僵化并误入了歧途,他认为无论真理、知识还是美德都属于人心中的“天理”,无需经过儒家学说的长期训导而获得。这一思想( )

A.动摇了社会的等级秩序 B.冲击了理学的正统地位

C.否定了伦理道德的标准 D.影响了哲学的发展趋势

8.康熙年间,一妇女张沈氏嫁人两年不到而守寡,以婆婆凶悍而自己贫苦无依为由两次投牒官府请求再嫁,官吏于成龙批示不准,并在判词中严加斥责,“试问七旬之姑谁依,六尺之孤何托 刁顽无耻,痛恨何如,所请仍旧属不准”。这反映( )

A.清代法律不允许寡妇改嫁

B.政府用法律维护纲常礼法

C.清政府介入民间家庭纠纷

D.官员不谙世事和颟顸断案

9.明代李时珍将《本草纲目》中对近两千种药物的探察视为“吾儒格物之学”,但在书中仍将木材的“坚脆美恶”归因于“各具太极”。宋应星的《天工开物》将颜料制备视为源于易经八卦中的“依坎附离”。这反映出,当时( )

A.科学研究深受传统文化束缚

B.儒学理论推动技术进步

C.格物致知观念促进社会转型

D.西学东渐影响国人观念

二、非选择题(本题共1小题,14分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

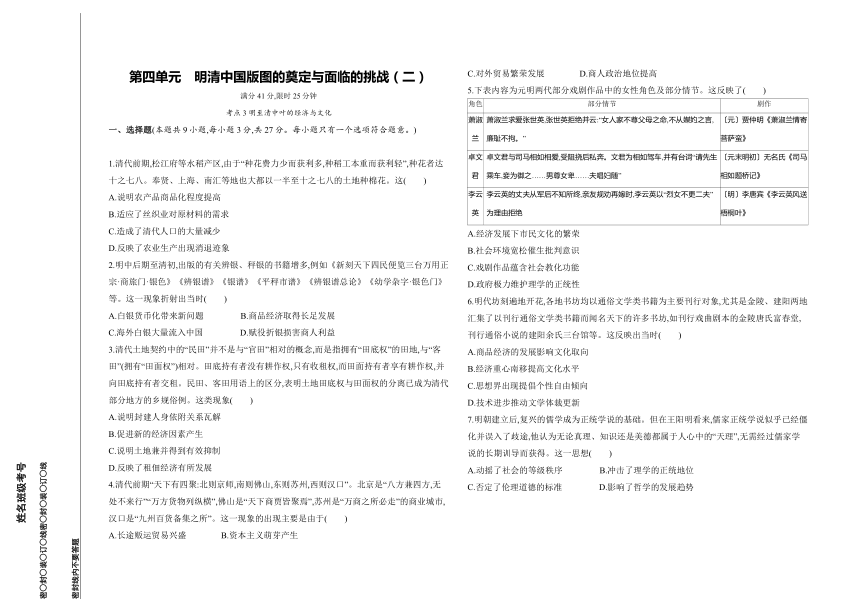

材料一 下表是西汉、唐代、北宋三个时期南方、北方人口变化情况表。

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户 口数比例 人口(户) 占全国户 口数比例

西汉 2 470 685 19.8% 9 985 785 80.2%

唐代 3 920 415 43.2% 5 148 529 56.8%

北宋 11 224 760 62.9% 6 624 296 37.1%

材料二 明清时期,在农业领域积极引进高产作物,如玉米、马铃薯、花生,并扩大其耕种面积。同时出现农业作物的分区,农产品逐步向商品化模式发展。手工业领域包括的范围非常广泛,同时在各个行业的规模、数量、工具以及技术方面都进入了一个新的阶段。这对促进手工业领域商品经济的发展具有重要的意义。农业和手工业经济的发展,促进了当时商业领域的进一步繁荣,主要表现在市场规模的扩大、商品种类的增加、区域性商人群体的结盟以及白银货币化等方面。另外,新兴商业城市以及商业化的市镇经济也逐渐兴起,并且开始出现区域性的商业中心,如松江、杭州等城市。

——摘编自姚庆《“明清时期商品经济发展”新思考》

(1)材料一反映了唐宋时期的哪一经济现象并指出这一现象出现的原因。(8分)

(2)根据材料二及所学知识,概述明清时期商品经济发展的表现。(6分)

答案全解全析

1.A 题干主旨信息:①时空:清代前期,松江府等水稻产区。②关键信息:“种花费力少而获利多,种稻工本重而获利轻”。③事件整理:清代前期,水稻产区的人们大量种植棉花。

逻辑推理与判断:随着商品经济的发展,人们大量种植经济作物,说明农产品商品化程度提高,故选A项;丝织业的原材料是生丝,而非棉花,排除B项;种植结构变化并不会造成人口大量减少,排除C项;这一时期种植棉花是农业发展的表现,“消退”的表述不符合史实,排除D项。

2.B 正确项分析:

错误项分析:

选项 分析 错误类型

A 明朝中后期,白银货币化过程中出现了伪银流通的现象,这个问题是材料直接说明的而不是对社会现象的折射 复述材料

C 材料“辨银、秤银的书籍增多”,体现了白银流通过程中出现了伪银,海外白银大量流入中国说明的是白银的来源,与真假无关 与材料无关

D 赋役折银符合商品经济发展的需要,伪银的流通与赋役折银没有直接联系,赋役折银损害商人利益的说法不成立 与材料无关

3.D 正确项分析:

错误项分析:题干所述史实仅能够说明封建人身依附关系进一步松弛,并不能扩大为“瓦解”,排除A项;据所学可知,明清时期新的经济因素指的是生产关系方面的发展,这与题干内容无关,排除B项;题干述及的是土地租佃关系,与“土地兼并”无关,排除C项。

4.A

选项 分析 正误

A 据材料“万方货物列纵横”“天下商贾皆聚焉”等可知,清代前期,北京、佛山等地是各地区货物的集聚地,且汇聚了来自全国各地的商人,体现了当时商业繁荣,长途贩运贸易兴盛 √

B 材料体现不出资本主义萌芽产生的相关信息 ×

C 清朝起初指定四处对外通商口岸,后仅保留广州一处,对外贸易并不繁荣 ×

D 材料看不出商人政治地位提高 ×

5.C 正确项分析:

错误项分析:市民文化主张女性独立、婚姻自由,与材料主旨不符,排除A项;明代君主专制强化,社会环境宽松的表述不准确,排除B项;戏剧作品是作者个人创作,不能体现政府意志,排除D项。

6.A

明代各地书坊均以通俗文学类书籍为主要刊行对象,这些书籍适应了市民的需要,其根源是商品经济发展,故选A项;材料“明代坊刻遍地开花”强调明代坊刻遍布全国各地,不局限在江南地区,排除B项;虽然明朝后期以李贽为代表的一些思想家提倡个性自由,但材料强调通俗文学类书籍受到市民欢迎,而不是思想界的个性自由的主张,排除C项;戏曲的起源可以追溯到先秦时期的祭祀、歌舞等活动,小说的起源可以追溯到先秦时期的神话传说、寓言故事等文学形式,因此戏曲、小说在当时并不是新出现的文学体裁,排除D项。

7.D 正确项分析:

错误项分析:据所学可知,心学是儒学的新发展,心学强调的理的实质仍是儒家伦理道德,因此王阳明的心学仍是代表统治阶级利益的,动摇了社会的等级秩序与史实不符,排除A项;陆王心学是对理学的发展,这一时期理学仍占正统地位,排除B项;据材料“无论真理、知识还是美德都属于人心中的‘天理’”可知,王阳明并没有否定伦理道德的标准,排除C项。

8.B 正确项分析:

错误项分析:据材料可知,官吏于成龙批示不准张沈氏再嫁的原因是老人和孩子无人照顾,反映了清朝用法律维护纲常礼法,不是不允许寡妇改嫁,排除A项;据材料“张沈氏……投牒官府”可知是张沈氏以法律手段主动请求改嫁,而非官府介入,排除C项;官吏批示不准并出示判词表明其行为存在合理性,排除D项。

9.A 由题干可知,无论是李时珍还是宋应星在进行科学研究的过程中,均将一部分事物的原因归结为中国传统学说的影响,这反映出当时的科学研究深受传统文化束缚,故选A项;题干所述应该是儒学理论制约了技术进步,而不是推动了技术进步,排除B项;格物致知观念并未促进社会转型,排除C项;题干所述是中国的科学研究与传统文化之间的关系,与西学东渐无关,排除D项。

10.(1)经济现象:经济重心逐渐南移。(2分)

原因:北方多战争,社会动荡,南方相对安定;政府重视农业生产、兴修水利;北民南迁,带来大量劳动力资源和生产技术;南方优越的自然地理条件。(6分,任答3点即可)

(2)表现:农产品和手工业产品商品化程度提高;形成地域性商人群体;白银货币化;区域间长途贩运贸易发展;新兴商业城市和商业市镇大量出现并走向繁荣。(6分,任答3点即可)

解析 (1)经济现象,根据表格信息可知,西汉时期,南方户数远远低于北方,经过唐宋两代的发展,南方户数及占比上升,北方户数及占比下降,南方户口数超过北方,结合所学可知反映的是经济重心逐渐南移。原因,结合所学,从社会状况、政府、劳动力、自然环境等方面分析即可。

(2)明清时期商品经济发展的表现,根据材料并结合所学进行概括。

材料和所学 表现

材料“明清时期,在农业领域积极引进高产作物……同时出现农业作物的分区,农产品逐步向商品化模式发展” 农产品和手工业产品商品化程度提高

材料“手工业领域……商品经济的发展具有重要的意义”

材料“主要表现在市场规模的扩大、商品种类的增加、区域性商人群体的结盟以及白银货币化等方面” 白银货币化;形成地域性商人群体

根据材料“出现农业作物的分区,农产品逐步向商品化模式发展”“区域性商人群体的结盟”“区域性的商业中心”并结合所学可得 区域间长途贩运贸易发展

材料“新兴商业城市以及商业化的市镇经济也逐渐兴起” 新兴商业城市和商业市镇大量出现并走向繁荣

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

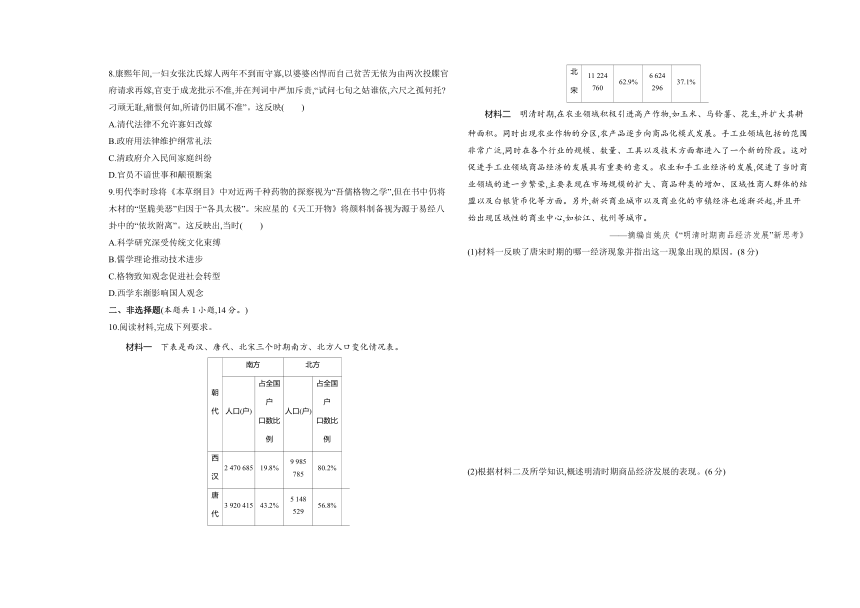

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战(二)

满分41分,限时25分钟

考点3 明至清中叶的经济与文化

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.清代前期,松江府等水稻产区,由于“种花费力少而获利多,种稻工本重而获利轻”,种花者达十之七八。奉贤、上海、南汇等地也大都以一半至十之七八的土地种棉花。这( )

A.说明农产品商品化程度提高

B.适应了丝织业对原材料的需求

C.造成了清代人口的大量减少

D.反映了农业生产出现消退迹象

2.明中后期至清初,出版的有关辨银、秤银的书籍增多,例如《新刻天下四民便览三台万用正宗·商旅门·银色》《辨银谱》《银谱》《平秤市谱》《辨银谱总论》《幼学杂字·银色门》等。这一现象折射出当时( )

A.白银货币化带来新问题 B.商品经济取得长足发展

C.海外白银大量流入中国 D.赋役折银损害商人利益

3.清代土地契约中的“民田”并不是与“官田”相对的概念,而是指拥有“田底权”的田地,与“客田”(拥有“田面权”)相对。田底持有者没有耕作权,只有收租权,而田面持有者享有耕作权,并向田底持有者交租。民田、客田用语上的区分,表明土地田底权与田面权的分离已成为清代部分地方的乡规俗例。这类现象( )

A.说明封建人身依附关系瓦解

B.促进新的经济因素产生

C.说明土地兼并得到有效抑制

D.反映了租佃经济有所发展

4.清代前期“天下有四聚:北则京师,南则佛山,东则苏州,西则汉口”。北京是“八方兼四方,无处不来行”“万方货物列纵横”,佛山是“天下商贾皆聚焉”,苏州是“万商之所必走”的商业城市,汉口是“九州百货备集之所”。这一现象的出现主要是由于( )

A.长途贩运贸易兴盛 B.资本主义萌芽产生

C.对外贸易繁荣发展 D.商人政治地位提高

5.下表内容为元明两代部分戏剧作品中的女性角色及部分情节。这反映了( )

角色 部分情节 剧作

萧淑兰 萧淑兰求爱张世英,张世英拒绝并云:“女人家不尊父母之命,不从媒妁之言,廉耻不拘。” 〔元〕贾仲明《萧淑兰情寄菩萨蛮》

卓文君 卓文君与司马相如相爱,受阻挠后私奔。文君为相如驾车,并有台词“请先生乘车,妾为御之……男尊女卑……夫唱妇随” 〔元末明初〕无名氏《司马相如题桥记》

李云英 李云英的丈夫从军后不知所终,亲友规劝再嫁时,李云英以“烈女不更二夫”为理由拒绝 〔明〕李唐宾《李云英风送梧桐叶》

A.经济发展下市民文化的繁荣

B.社会环境宽松催生批判意识

C.戏剧作品蕴含社会教化功能

D.政府极力维护理学的正统性

6.明代坊刻遍地开花,各地书坊均以通俗文学类书籍为主要刊行对象,尤其是金陵、建阳两地汇集了以刊行通俗文学类书籍而闻名天下的许多书坊,如刊行戏曲剧本的金陵唐氏富春堂,刊行通俗小说的建阳余氏三台馆等。这反映出当时( )

A.商品经济的发展影响文化取向

B.经济重心南移提高文化水平

C.思想界出现提倡个性自由倾向

D.技术进步推动文学体裁更新

7.明朝建立后,复兴的儒学成为正统学说的基础。但在王阳明看来,儒家正统学说似乎已经僵化并误入了歧途,他认为无论真理、知识还是美德都属于人心中的“天理”,无需经过儒家学说的长期训导而获得。这一思想( )

A.动摇了社会的等级秩序 B.冲击了理学的正统地位

C.否定了伦理道德的标准 D.影响了哲学的发展趋势

8.康熙年间,一妇女张沈氏嫁人两年不到而守寡,以婆婆凶悍而自己贫苦无依为由两次投牒官府请求再嫁,官吏于成龙批示不准,并在判词中严加斥责,“试问七旬之姑谁依,六尺之孤何托 刁顽无耻,痛恨何如,所请仍旧属不准”。这反映( )

A.清代法律不允许寡妇改嫁

B.政府用法律维护纲常礼法

C.清政府介入民间家庭纠纷

D.官员不谙世事和颟顸断案

9.明代李时珍将《本草纲目》中对近两千种药物的探察视为“吾儒格物之学”,但在书中仍将木材的“坚脆美恶”归因于“各具太极”。宋应星的《天工开物》将颜料制备视为源于易经八卦中的“依坎附离”。这反映出,当时( )

A.科学研究深受传统文化束缚

B.儒学理论推动技术进步

C.格物致知观念促进社会转型

D.西学东渐影响国人观念

二、非选择题(本题共1小题,14分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表是西汉、唐代、北宋三个时期南方、北方人口变化情况表。

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户 口数比例 人口(户) 占全国户 口数比例

西汉 2 470 685 19.8% 9 985 785 80.2%

唐代 3 920 415 43.2% 5 148 529 56.8%

北宋 11 224 760 62.9% 6 624 296 37.1%

材料二 明清时期,在农业领域积极引进高产作物,如玉米、马铃薯、花生,并扩大其耕种面积。同时出现农业作物的分区,农产品逐步向商品化模式发展。手工业领域包括的范围非常广泛,同时在各个行业的规模、数量、工具以及技术方面都进入了一个新的阶段。这对促进手工业领域商品经济的发展具有重要的意义。农业和手工业经济的发展,促进了当时商业领域的进一步繁荣,主要表现在市场规模的扩大、商品种类的增加、区域性商人群体的结盟以及白银货币化等方面。另外,新兴商业城市以及商业化的市镇经济也逐渐兴起,并且开始出现区域性的商业中心,如松江、杭州等城市。

——摘编自姚庆《“明清时期商品经济发展”新思考》

(1)材料一反映了唐宋时期的哪一经济现象并指出这一现象出现的原因。(8分)

(2)根据材料二及所学知识,概述明清时期商品经济发展的表现。(6分)

答案全解全析

1.A 题干主旨信息:①时空:清代前期,松江府等水稻产区。②关键信息:“种花费力少而获利多,种稻工本重而获利轻”。③事件整理:清代前期,水稻产区的人们大量种植棉花。

逻辑推理与判断:随着商品经济的发展,人们大量种植经济作物,说明农产品商品化程度提高,故选A项;丝织业的原材料是生丝,而非棉花,排除B项;种植结构变化并不会造成人口大量减少,排除C项;这一时期种植棉花是农业发展的表现,“消退”的表述不符合史实,排除D项。

2.B 正确项分析:

错误项分析:

选项 分析 错误类型

A 明朝中后期,白银货币化过程中出现了伪银流通的现象,这个问题是材料直接说明的而不是对社会现象的折射 复述材料

C 材料“辨银、秤银的书籍增多”,体现了白银流通过程中出现了伪银,海外白银大量流入中国说明的是白银的来源,与真假无关 与材料无关

D 赋役折银符合商品经济发展的需要,伪银的流通与赋役折银没有直接联系,赋役折银损害商人利益的说法不成立 与材料无关

3.D 正确项分析:

错误项分析:题干所述史实仅能够说明封建人身依附关系进一步松弛,并不能扩大为“瓦解”,排除A项;据所学可知,明清时期新的经济因素指的是生产关系方面的发展,这与题干内容无关,排除B项;题干述及的是土地租佃关系,与“土地兼并”无关,排除C项。

4.A

选项 分析 正误

A 据材料“万方货物列纵横”“天下商贾皆聚焉”等可知,清代前期,北京、佛山等地是各地区货物的集聚地,且汇聚了来自全国各地的商人,体现了当时商业繁荣,长途贩运贸易兴盛 √

B 材料体现不出资本主义萌芽产生的相关信息 ×

C 清朝起初指定四处对外通商口岸,后仅保留广州一处,对外贸易并不繁荣 ×

D 材料看不出商人政治地位提高 ×

5.C 正确项分析:

错误项分析:市民文化主张女性独立、婚姻自由,与材料主旨不符,排除A项;明代君主专制强化,社会环境宽松的表述不准确,排除B项;戏剧作品是作者个人创作,不能体现政府意志,排除D项。

6.A

明代各地书坊均以通俗文学类书籍为主要刊行对象,这些书籍适应了市民的需要,其根源是商品经济发展,故选A项;材料“明代坊刻遍地开花”强调明代坊刻遍布全国各地,不局限在江南地区,排除B项;虽然明朝后期以李贽为代表的一些思想家提倡个性自由,但材料强调通俗文学类书籍受到市民欢迎,而不是思想界的个性自由的主张,排除C项;戏曲的起源可以追溯到先秦时期的祭祀、歌舞等活动,小说的起源可以追溯到先秦时期的神话传说、寓言故事等文学形式,因此戏曲、小说在当时并不是新出现的文学体裁,排除D项。

7.D 正确项分析:

错误项分析:据所学可知,心学是儒学的新发展,心学强调的理的实质仍是儒家伦理道德,因此王阳明的心学仍是代表统治阶级利益的,动摇了社会的等级秩序与史实不符,排除A项;陆王心学是对理学的发展,这一时期理学仍占正统地位,排除B项;据材料“无论真理、知识还是美德都属于人心中的‘天理’”可知,王阳明并没有否定伦理道德的标准,排除C项。

8.B 正确项分析:

错误项分析:据材料可知,官吏于成龙批示不准张沈氏再嫁的原因是老人和孩子无人照顾,反映了清朝用法律维护纲常礼法,不是不允许寡妇改嫁,排除A项;据材料“张沈氏……投牒官府”可知是张沈氏以法律手段主动请求改嫁,而非官府介入,排除C项;官吏批示不准并出示判词表明其行为存在合理性,排除D项。

9.A 由题干可知,无论是李时珍还是宋应星在进行科学研究的过程中,均将一部分事物的原因归结为中国传统学说的影响,这反映出当时的科学研究深受传统文化束缚,故选A项;题干所述应该是儒学理论制约了技术进步,而不是推动了技术进步,排除B项;格物致知观念并未促进社会转型,排除C项;题干所述是中国的科学研究与传统文化之间的关系,与西学东渐无关,排除D项。

10.(1)经济现象:经济重心逐渐南移。(2分)

原因:北方多战争,社会动荡,南方相对安定;政府重视农业生产、兴修水利;北民南迁,带来大量劳动力资源和生产技术;南方优越的自然地理条件。(6分,任答3点即可)

(2)表现:农产品和手工业产品商品化程度提高;形成地域性商人群体;白银货币化;区域间长途贩运贸易发展;新兴商业城市和商业市镇大量出现并走向繁荣。(6分,任答3点即可)

解析 (1)经济现象,根据表格信息可知,西汉时期,南方户数远远低于北方,经过唐宋两代的发展,南方户数及占比上升,北方户数及占比下降,南方户口数超过北方,结合所学可知反映的是经济重心逐渐南移。原因,结合所学,从社会状况、政府、劳动力、自然环境等方面分析即可。

(2)明清时期商品经济发展的表现,根据材料并结合所学进行概括。

材料和所学 表现

材料“明清时期,在农业领域积极引进高产作物……同时出现农业作物的分区,农产品逐步向商品化模式发展” 农产品和手工业产品商品化程度提高

材料“手工业领域……商品经济的发展具有重要的意义”

材料“主要表现在市场规模的扩大、商品种类的增加、区域性商人群体的结盟以及白银货币化等方面” 白银货币化;形成地域性商人群体

根据材料“出现农业作物的分区,农产品逐步向商品化模式发展”“区域性商人群体的结盟”“区域性的商业中心”并结合所学可得 区域间长途贩运贸易发展

材料“新兴商业城市以及商业化的市镇经济也逐渐兴起” 新兴商业城市和商业市镇大量出现并走向繁荣

同课章节目录