第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 387.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战(一)

满分41分,限时25分钟

考点1 从明朝建立到清军入关 考点2 清朝前中期的鼎盛与危机

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.崇祯九年四月,武生李琎上疏,请搜刮江南富户以资国用,阁臣钱士升分到此票,票拟旨意为“下刑部提问”。崇祯帝否定了票拟意见,命重新“改票”。钱士升与首辅温体仁商议再次拟票,改拟为“姑不究”。材料反映( )

A.内阁决策权的合法化 B.国家权力结构混乱无序

C.内阁逐渐丧失票拟权 D.中枢决策缺乏理性调节

2.(2024福建龙岩一中高三月考)明朝时期,朱元璋令地方基层普遍设立申明亭,凡境内百姓犯有过失,即书写公布于亭上,以示惩戒;又另置旌善亭,书善人善事以示表彰。每里推选一位年高有德之人负责书写善恶,称之为老人。这一做法旨在( )

A.适应尊崇儒术政策 B.推动商品经济发展

C.加强地方行政干预 D.提升以德治国水平

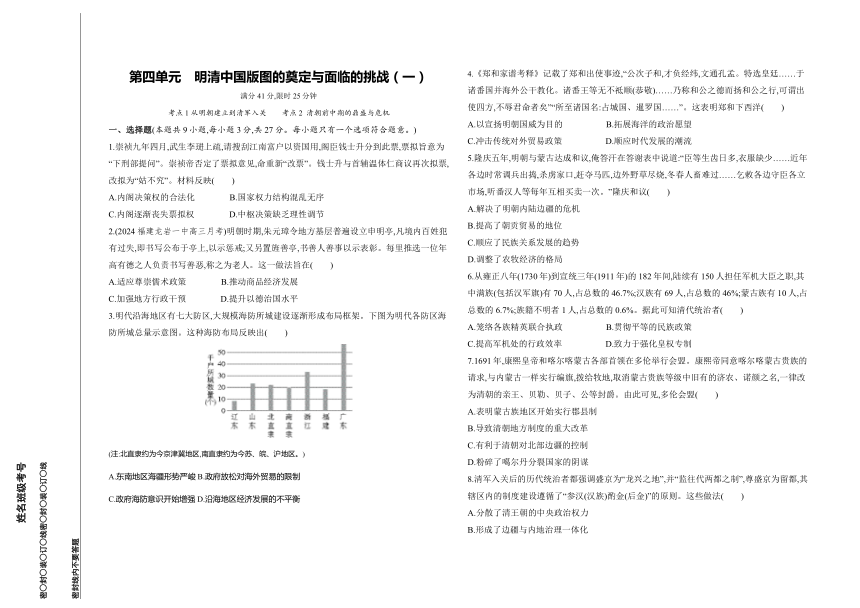

3.明代沿海地区有七大防区,大规模海防所城建设逐渐形成布局框架。下图为明代各防区海防所城总量示意图。这种海防布局反映出( )

(注:北直隶约为今京津冀地区,南直隶约为今苏、皖、沪地区。)

A.东南地区海疆形势严峻B.政府放松对海外贸易的限制

C.政府海防意识开始增强D.沿海地区经济发展的不平衡

4.《郑和家谱考释》记载了郑和出使事迹,“公次子和,才负经纬,文通孔孟。特选皇廷……于诸番国并海外公干教化。诸番王等无不祗顺(恭敬)……乃称和公之德而扬和公之行,可谓出使四方,不辱君命者矣”“所至诸国名:占城国、暹罗国……”。这表明郑和下西洋( )

A.以宣扬明朝国威为目的 B.拓展海洋的政治愿望

C.冲击传统对外贸易政策 D.顺应时代发展的潮流

5.隆庆五年,明朝与蒙古达成和议,俺答汗在答谢表中说道:“臣等生齿日多,衣服缺少……近年各边时常调兵出捣,杀虏家口,赶夺马匹,边外野草尽烧,冬春人畜难过……乞敕各边守臣各立市场,听番汉人等每年互相买卖一次。”隆庆和议( )

A.解决了明朝内陆边疆的危机

B.提高了朝贡贸易的地位

C.顺应了民族关系发展的趋势

D.调整了农牧经济的格局

6.从雍正八年(1730年)到宣统三年(1911年)的182年间,陆续有150人担任军机大臣之职,其中满族(包括汉军旗)有70人,占总数的46.7%;汉族有69人,占总数的46%;蒙古族有10人,占总数的6.7%;族籍不明者1人,占总数的0.6%。据此可知清代统治者( )

A.笼络各族精英联合执政 B.贯彻平等的民族政策

C.提高军机处的行政效率 D.致力于强化皇权专制

7.1691年,康熙皇帝和喀尔喀蒙古各部首领在多伦举行会盟。康熙帝同意喀尔喀蒙古贵族的请求,与内蒙古一样实行编旗,拨给牧地,取消蒙古贵族等级中旧有的济农、诺颜之名,一律改为清朝的亲王、贝勒、贝子、公等封爵。由此可见,多伦会盟( )

A.表明蒙古族地区开始实行郡县制

B.导致清朝地方制度的重大改革

C.有利于清朝对北部边疆的控制

D.粉碎了噶尔丹分裂国家的阴谋

8.清军入关后的历代统治者都强调盛京为“龙兴之地”,并“监往代两都之制”,尊盛京为留都,其辖区内的制度建设遵循了“参汉(汉族)酌金(后金)”的原则。这些做法( )

A.分散了清王朝的中央政治权力

B.形成了边疆与内地治理一体化

C.吸取了明朝亡于两京制的教训

D.推动了统一多民族国家的发展

9.下图为清代《丕翁先生巡视台阳图卷》(局部),描绘的是雍正十三年(1735年)巡台御史巡视台湾的情景。这可以用来论证当时( )

A.统一多民族国家得到了发展

B.官僚对艺术的追求得以满足

C.中国古代监察体制日臻完善

D.文人意趣与市井风情相结合

二、非选择题(本题共1小题,14分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明朝前期实行海禁政策,不许百姓私自下海,只允许官方控制的朝贡贸易。从国外看,海外各国普遍希望获得更多的中国丝绸、瓷器和其他商品。沿海闽粤地区,人多地少,百姓以海为生,为了生计和谋求财富,便走上了下海走私的道路。同时,地方政府财政收入减少。隆庆元年(1567年),“福建巡抚都御史涂泽民请开海禁,准贩东西二洋”。在此之前,明朝政府已允许外国商人以私人身份到广东贸易。但明朝的开海贸易仅限于漳州月港,而真正适于开展对外贸易的地区并未开放。

——摘编自《中国对外贸易通史》

材料二 自明中叶以后迄清康雍乾之际,历时200余年的禁海与开海之争,从本质上讲是以闽广两省为代表的东南沿海地区与全国主体部分经济结构差异所致,反映到政治上,则是闽广江浙地区的经济利益必然会程度不同地左右着中央关于海禁的决策。明中叶以来,在禁海问题上中央欲禁而不能,足以证明闽广江浙地区经济、政治实力绝不容许漠然置之。立足于全国而制定的包括对外贸易政策在内的中央政策,为传统的政治体制和文化观念所制约,自然难于兼容东南沿海地方特殊的经济利益,不管出于何种理由,禁海一而再、再而三地定为国策,实在也有其深刻的历史根据。

——摘编自郭成康《康乾之际禁南洋案

探析——兼论地方利益对中央决策的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明朝中期海外贸易政策的变化,并分析其影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清开海与禁海之争持续多年的原因。(6分)

答案全解全析

1.D 正确项分析:

错误项分析:内阁只有票拟权,没有决策权,排除A项;仅凭内阁和皇帝的互动看不出整个国家结构的混乱,且该说法与史实不符,排除B项;材料“票拟旨意为‘下刑部提问’”表明当时内阁依然拥有票拟权,只是意见未被采纳而已,排除C项。

2.D 根据材料中“申明亭”“以示惩戒”“旌善亭”“书善人善事以示表彰”等可知,朱元璋时期通过奖善惩恶以及推选有道德名望的年长之人负责书写善恶等,来体现政府对民众道德水平建设的重视,这表明其出发点是提升以德治国的水平,故选D项。材料涉及的是明初对基层的教化管理,A项与材料主旨不符;材料与发展商品经济无关,排除B项;材料未体现对地方行政的干预,排除C项。

3.A 正确项分析:

错误项分析:明朝实行海禁政策,海防所城遍布东部沿海地区并形成布局框架,本身就是维护国家主权的措施,与海禁的目的一致,所以不能据此得出政府放松海外贸易限制的结论,排除B项;政府海防意识在明朝时期增强,但并不能得出开始增强的结论,排除C项;海防所城数量的多少取决于外来侵略和政府重视的程度,与经济发展无直接关系,排除D项。

4.A 据材料“于诸番国并海外公干教化。诸番王等无不祗顺”等信息可知,明朝政府仍然固守传统的宗藩体制,其下西洋的主要目的是向周边国家宣扬国威,故选A项;郑和下西洋的主要目的是宣扬国威而不是“拓展海洋”,并且中国古代的统治者大多缺乏“海洋意识”,排除B项;郑和下西洋的主要目的是宣扬国威,仍是朝贡贸易的范畴,没有冲破传统对外贸易政策,排除C项;明清时期世界的趋势是发展资本主义,明政府固守传统的宗藩体制观念,这与时代发展潮流是背道而驰的,排除D项。

5.C 据材料“明朝与蒙古达成和议”“乞敕各边守臣各立市场,听番汉人等每年互相买卖一次”并结合所学知识可知,隆庆和议后明朝与蒙古互市,保持了较长时期的和平,这顺应了民族交融、和平发展的趋势,故选C项;结合所学知识可知,隆庆和议以后明朝的内陆边疆危机并没有解决,女真族的崛起同样威胁到了明朝的内陆边疆,排除A项;根据材料“乞敕各边守臣各立市场,听番汉人等每年互相买卖一次”可知明朝与蒙古实行的是互市贸易,并不是朝贡贸易,排除B项;D项表述夸大了隆庆和议的作用,排除D项。

6.A 正确项分析:

错误项分析:平等的民族政策与史实不符,排除B项;材料涉及的是官员的构成,与提升效率无关,排除C项;材料内容无法体现强化皇权专制,排除D项。

7.C 正确项分析:

错误项分析:据所学可知,当时蒙古族地区没有实行郡县制,排除A项;清朝地方实行督抚制度,清朝地方制度的改革与北方蒙古贵族会盟没有直接关系,排除B项;结合所学可知,康熙帝是以武力方式粉碎噶尔丹分裂国家的阴谋,并非会盟,排除D项。

8.D 据题干内容可知,清朝历代统治者在盛京进行制度建设时遵循了参汉酌金原则:既参考汉人(明朝或以前)的法律,还考虑后金的情况,再制定合适的法律。这种做法有利于政府对东北地区的治理,从而推动了统一多民族国家的发展,故选D项。据所学可知,参汉酌金原则针对的是东北地区,清朝权力中枢仍在北京,排除A项;据题干可知,清政府在东北地区遵循参汉酌金原则,其治理方式与内地并不一致,排除B项;题干仅是述及清政府在治理东北地区时采用参汉酌金原则,并没有述及原因,排除C项。

9.A 材料反映出清政府加强对台湾地区的治理,结合所学知识可知,这可以用来论证当时中国统一多民族国家得到了发展,故A项正确。材料没有涉及官僚对艺术的追求,排除B项;材料无法体现中国古代监察体制日臻完善,排除C项;D项表述与材料主旨不符,排除D项。

10.(1)变化:从实行海禁到部分开放。(2分)

影响:商品大量出口促进中国商品经济发展;白银大量流入中国,推动白银货币化;增加了政府财政收入;利于沿海地方秩序的稳定;密切中外交流,推动西学东渐发展;局部开放不利于对外贸易的扩展。(任答3点得6分)

(2)原因:国家整体利益与地方利益存在矛盾;主体农耕经济和沿海商品经济的矛盾;传统思想观念(重农抑商、华夷观)的影响;君主专制政治体制下决策具有独断性、随意性。(任答3点得6分)

解析 (1)根据材料一可知变化是从实行海禁到部分开放,影响根据材料及所学进行总结即可。

材料和所学知识 影响

根据所学可知,明代中后期西班牙人与中国人进行贸易,白银大量流入中国 推动白银货币化

根据所学可知,部分开放对外贸易促进了沿海商业的发展 有利于增加政府财政收入

材料一“百姓以海为生,为了生计和谋求财富,便走上了下海走私的道路” 部分开放对外贸易避免了沿海百姓为生计而下海走私,利于沿海地方秩序的稳定

根据所学可知,伴随着外国商人来华贸易,西方文化也逐渐传入中国 密切中外交流,推动西学东渐发展

材料一“但明朝的开海贸易仅限于漳州月港,而真正适于开展对外贸易的地区并未开放” 局部开放不利于对外贸易的扩展

(2)

材料二和所学知识 原因

材料二“立足于全国而制定的包括对外贸易政策在内的中央政策,为传统的政治体制和文化观念所制约,自然难于兼容东南沿海地方特殊的经济利益” 国家整体利益与地方利益存在矛盾

材料二“从本质上讲是以闽广两省为代表的东南沿海地区与全国主体部分经济结构差异所致” 主体农耕经济和沿海商品经济的矛盾

材料二“立足于全国而制定的包括对外贸易政策在内的中央政策,为传统的政治体制和文化观念所制约” 传统思想观念(重农抑商、华夷观)的影响

根据所学可知,明清时期我国君主专制制度达到新高度 君主专制政治体制下决策具有独断性、随意性

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战(一)

满分41分,限时25分钟

考点1 从明朝建立到清军入关 考点2 清朝前中期的鼎盛与危机

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.崇祯九年四月,武生李琎上疏,请搜刮江南富户以资国用,阁臣钱士升分到此票,票拟旨意为“下刑部提问”。崇祯帝否定了票拟意见,命重新“改票”。钱士升与首辅温体仁商议再次拟票,改拟为“姑不究”。材料反映( )

A.内阁决策权的合法化 B.国家权力结构混乱无序

C.内阁逐渐丧失票拟权 D.中枢决策缺乏理性调节

2.(2024福建龙岩一中高三月考)明朝时期,朱元璋令地方基层普遍设立申明亭,凡境内百姓犯有过失,即书写公布于亭上,以示惩戒;又另置旌善亭,书善人善事以示表彰。每里推选一位年高有德之人负责书写善恶,称之为老人。这一做法旨在( )

A.适应尊崇儒术政策 B.推动商品经济发展

C.加强地方行政干预 D.提升以德治国水平

3.明代沿海地区有七大防区,大规模海防所城建设逐渐形成布局框架。下图为明代各防区海防所城总量示意图。这种海防布局反映出( )

(注:北直隶约为今京津冀地区,南直隶约为今苏、皖、沪地区。)

A.东南地区海疆形势严峻B.政府放松对海外贸易的限制

C.政府海防意识开始增强D.沿海地区经济发展的不平衡

4.《郑和家谱考释》记载了郑和出使事迹,“公次子和,才负经纬,文通孔孟。特选皇廷……于诸番国并海外公干教化。诸番王等无不祗顺(恭敬)……乃称和公之德而扬和公之行,可谓出使四方,不辱君命者矣”“所至诸国名:占城国、暹罗国……”。这表明郑和下西洋( )

A.以宣扬明朝国威为目的 B.拓展海洋的政治愿望

C.冲击传统对外贸易政策 D.顺应时代发展的潮流

5.隆庆五年,明朝与蒙古达成和议,俺答汗在答谢表中说道:“臣等生齿日多,衣服缺少……近年各边时常调兵出捣,杀虏家口,赶夺马匹,边外野草尽烧,冬春人畜难过……乞敕各边守臣各立市场,听番汉人等每年互相买卖一次。”隆庆和议( )

A.解决了明朝内陆边疆的危机

B.提高了朝贡贸易的地位

C.顺应了民族关系发展的趋势

D.调整了农牧经济的格局

6.从雍正八年(1730年)到宣统三年(1911年)的182年间,陆续有150人担任军机大臣之职,其中满族(包括汉军旗)有70人,占总数的46.7%;汉族有69人,占总数的46%;蒙古族有10人,占总数的6.7%;族籍不明者1人,占总数的0.6%。据此可知清代统治者( )

A.笼络各族精英联合执政 B.贯彻平等的民族政策

C.提高军机处的行政效率 D.致力于强化皇权专制

7.1691年,康熙皇帝和喀尔喀蒙古各部首领在多伦举行会盟。康熙帝同意喀尔喀蒙古贵族的请求,与内蒙古一样实行编旗,拨给牧地,取消蒙古贵族等级中旧有的济农、诺颜之名,一律改为清朝的亲王、贝勒、贝子、公等封爵。由此可见,多伦会盟( )

A.表明蒙古族地区开始实行郡县制

B.导致清朝地方制度的重大改革

C.有利于清朝对北部边疆的控制

D.粉碎了噶尔丹分裂国家的阴谋

8.清军入关后的历代统治者都强调盛京为“龙兴之地”,并“监往代两都之制”,尊盛京为留都,其辖区内的制度建设遵循了“参汉(汉族)酌金(后金)”的原则。这些做法( )

A.分散了清王朝的中央政治权力

B.形成了边疆与内地治理一体化

C.吸取了明朝亡于两京制的教训

D.推动了统一多民族国家的发展

9.下图为清代《丕翁先生巡视台阳图卷》(局部),描绘的是雍正十三年(1735年)巡台御史巡视台湾的情景。这可以用来论证当时( )

A.统一多民族国家得到了发展

B.官僚对艺术的追求得以满足

C.中国古代监察体制日臻完善

D.文人意趣与市井风情相结合

二、非选择题(本题共1小题,14分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明朝前期实行海禁政策,不许百姓私自下海,只允许官方控制的朝贡贸易。从国外看,海外各国普遍希望获得更多的中国丝绸、瓷器和其他商品。沿海闽粤地区,人多地少,百姓以海为生,为了生计和谋求财富,便走上了下海走私的道路。同时,地方政府财政收入减少。隆庆元年(1567年),“福建巡抚都御史涂泽民请开海禁,准贩东西二洋”。在此之前,明朝政府已允许外国商人以私人身份到广东贸易。但明朝的开海贸易仅限于漳州月港,而真正适于开展对外贸易的地区并未开放。

——摘编自《中国对外贸易通史》

材料二 自明中叶以后迄清康雍乾之际,历时200余年的禁海与开海之争,从本质上讲是以闽广两省为代表的东南沿海地区与全国主体部分经济结构差异所致,反映到政治上,则是闽广江浙地区的经济利益必然会程度不同地左右着中央关于海禁的决策。明中叶以来,在禁海问题上中央欲禁而不能,足以证明闽广江浙地区经济、政治实力绝不容许漠然置之。立足于全国而制定的包括对外贸易政策在内的中央政策,为传统的政治体制和文化观念所制约,自然难于兼容东南沿海地方特殊的经济利益,不管出于何种理由,禁海一而再、再而三地定为国策,实在也有其深刻的历史根据。

——摘编自郭成康《康乾之际禁南洋案

探析——兼论地方利益对中央决策的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明朝中期海外贸易政策的变化,并分析其影响。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清开海与禁海之争持续多年的原因。(6分)

答案全解全析

1.D 正确项分析:

错误项分析:内阁只有票拟权,没有决策权,排除A项;仅凭内阁和皇帝的互动看不出整个国家结构的混乱,且该说法与史实不符,排除B项;材料“票拟旨意为‘下刑部提问’”表明当时内阁依然拥有票拟权,只是意见未被采纳而已,排除C项。

2.D 根据材料中“申明亭”“以示惩戒”“旌善亭”“书善人善事以示表彰”等可知,朱元璋时期通过奖善惩恶以及推选有道德名望的年长之人负责书写善恶等,来体现政府对民众道德水平建设的重视,这表明其出发点是提升以德治国的水平,故选D项。材料涉及的是明初对基层的教化管理,A项与材料主旨不符;材料与发展商品经济无关,排除B项;材料未体现对地方行政的干预,排除C项。

3.A 正确项分析:

错误项分析:明朝实行海禁政策,海防所城遍布东部沿海地区并形成布局框架,本身就是维护国家主权的措施,与海禁的目的一致,所以不能据此得出政府放松海外贸易限制的结论,排除B项;政府海防意识在明朝时期增强,但并不能得出开始增强的结论,排除C项;海防所城数量的多少取决于外来侵略和政府重视的程度,与经济发展无直接关系,排除D项。

4.A 据材料“于诸番国并海外公干教化。诸番王等无不祗顺”等信息可知,明朝政府仍然固守传统的宗藩体制,其下西洋的主要目的是向周边国家宣扬国威,故选A项;郑和下西洋的主要目的是宣扬国威而不是“拓展海洋”,并且中国古代的统治者大多缺乏“海洋意识”,排除B项;郑和下西洋的主要目的是宣扬国威,仍是朝贡贸易的范畴,没有冲破传统对外贸易政策,排除C项;明清时期世界的趋势是发展资本主义,明政府固守传统的宗藩体制观念,这与时代发展潮流是背道而驰的,排除D项。

5.C 据材料“明朝与蒙古达成和议”“乞敕各边守臣各立市场,听番汉人等每年互相买卖一次”并结合所学知识可知,隆庆和议后明朝与蒙古互市,保持了较长时期的和平,这顺应了民族交融、和平发展的趋势,故选C项;结合所学知识可知,隆庆和议以后明朝的内陆边疆危机并没有解决,女真族的崛起同样威胁到了明朝的内陆边疆,排除A项;根据材料“乞敕各边守臣各立市场,听番汉人等每年互相买卖一次”可知明朝与蒙古实行的是互市贸易,并不是朝贡贸易,排除B项;D项表述夸大了隆庆和议的作用,排除D项。

6.A 正确项分析:

错误项分析:平等的民族政策与史实不符,排除B项;材料涉及的是官员的构成,与提升效率无关,排除C项;材料内容无法体现强化皇权专制,排除D项。

7.C 正确项分析:

错误项分析:据所学可知,当时蒙古族地区没有实行郡县制,排除A项;清朝地方实行督抚制度,清朝地方制度的改革与北方蒙古贵族会盟没有直接关系,排除B项;结合所学可知,康熙帝是以武力方式粉碎噶尔丹分裂国家的阴谋,并非会盟,排除D项。

8.D 据题干内容可知,清朝历代统治者在盛京进行制度建设时遵循了参汉酌金原则:既参考汉人(明朝或以前)的法律,还考虑后金的情况,再制定合适的法律。这种做法有利于政府对东北地区的治理,从而推动了统一多民族国家的发展,故选D项。据所学可知,参汉酌金原则针对的是东北地区,清朝权力中枢仍在北京,排除A项;据题干可知,清政府在东北地区遵循参汉酌金原则,其治理方式与内地并不一致,排除B项;题干仅是述及清政府在治理东北地区时采用参汉酌金原则,并没有述及原因,排除C项。

9.A 材料反映出清政府加强对台湾地区的治理,结合所学知识可知,这可以用来论证当时中国统一多民族国家得到了发展,故A项正确。材料没有涉及官僚对艺术的追求,排除B项;材料无法体现中国古代监察体制日臻完善,排除C项;D项表述与材料主旨不符,排除D项。

10.(1)变化:从实行海禁到部分开放。(2分)

影响:商品大量出口促进中国商品经济发展;白银大量流入中国,推动白银货币化;增加了政府财政收入;利于沿海地方秩序的稳定;密切中外交流,推动西学东渐发展;局部开放不利于对外贸易的扩展。(任答3点得6分)

(2)原因:国家整体利益与地方利益存在矛盾;主体农耕经济和沿海商品经济的矛盾;传统思想观念(重农抑商、华夷观)的影响;君主专制政治体制下决策具有独断性、随意性。(任答3点得6分)

解析 (1)根据材料一可知变化是从实行海禁到部分开放,影响根据材料及所学进行总结即可。

材料和所学知识 影响

根据所学可知,明代中后期西班牙人与中国人进行贸易,白银大量流入中国 推动白银货币化

根据所学可知,部分开放对外贸易促进了沿海商业的发展 有利于增加政府财政收入

材料一“百姓以海为生,为了生计和谋求财富,便走上了下海走私的道路” 部分开放对外贸易避免了沿海百姓为生计而下海走私,利于沿海地方秩序的稳定

根据所学可知,伴随着外国商人来华贸易,西方文化也逐渐传入中国 密切中外交流,推动西学东渐发展

材料一“但明朝的开海贸易仅限于漳州月港,而真正适于开展对外贸易的地区并未开放” 局部开放不利于对外贸易的扩展

(2)

材料二和所学知识 原因

材料二“立足于全国而制定的包括对外贸易政策在内的中央政策,为传统的政治体制和文化观念所制约,自然难于兼容东南沿海地方特殊的经济利益” 国家整体利益与地方利益存在矛盾

材料二“从本质上讲是以闽广两省为代表的东南沿海地区与全国主体部分经济结构差异所致” 主体农耕经济和沿海商品经济的矛盾

材料二“立足于全国而制定的包括对外贸易政策在内的中央政策,为传统的政治体制和文化观念所制约” 传统思想观念(重农抑商、华夷观)的影响

根据所学可知,明清时期我国君主专制制度达到新高度 君主专制政治体制下决策具有独断性、随意性

同课章节目录