第五单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第五单元 单元提升卷(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 192.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.外国人对虎门销烟的壮举表示叹服:“我们已把销烟过程的每一部分都反复查看过了,他们在整个工作中那种细心和忠实的程度,远远超出我们的预料,我不能设想还有什么别的能执行得比这项工作更为忠实了。”材料说明( )

A.中国政府查禁鸦片的决心

B.中国民众欢呼销烟使命的最终完成

C.鸦片贩慑于民众的压力不得不收敛

D.当时情形下极有可能禁绝鸦片

2.鸦片战争初期,林则徐上书道光帝说:“一至岸上,则该夷无他技能,且其浑身裹缠,腰腿僵硬,一仆不能复起。不独一兵可以手刃数夷,即乡井平民亦尽足以制其死命。”两江总督裕谦也奏称:“该夷大炮不能登山施放,夷刀不能远刺,夷人腰硬腿直,一击即倒。”这( )

A.详细描述了英国军队的装备和战斗力

B.反映了鸦片战争时期的观念分歧

C.暴露中国官员对世界形势的全然无知

D.对研究抵抗派的思想有史料价值

3.第二次鸦片战争前后,美国拒绝同英法合作对中国发动战争。美国国务卿菲什向驻华公使镂斐迪指示:你要向中国表示美国的诚意……同时,清政府须“履行它同美国经由各项条约或协定所承担的一切诺言和义务”。对材料信息解读合理的是,当时( )

A.美国在华势力受到排挤

B.中国的独立受到列强保护

C.中美关系摆脱敌对状态

D.美国极力维护其在华利益

4.鸦片战争后,魏源将西方的强大归于兵工,主张师夷兵工以筹海,可谓睁眼看世界之“近谋”;徐继畬则更深入探究西方兵工赖以产生的制度基础,提出师法泰西文明以自强,可谓睁眼看世界之“远略”。这说明( )

A.根深蒂固的华夷观念得以转变

B.外来侵略促进民主意识增强

C.中体西用的价值理念付诸实践

D.民族危机引发士人思想嬗变

5.1853年,太平天国在天京实行“圣库制度”,取消一切商业贸易,全城军民一切生活必需用品,由圣库统一供应。1854年夏初,由于粮食供应不足,天京出现全城一律吃粥的现象,其他物资也同样供应紧张。这表明( )

A.战争加剧物资供应紧张

B.太平天国开始由盛转衰

C.绝对平均主义已难以维系

D.太平天国已废除私有制度

6.被誉为“中国留学生之父”的容闳评价太平天国运动:“太平军一役……其可称为良好结果者惟有一事,即天假此役,以破中国顽固之积习,使全国人民皆由梦中警觉,而有新国家之思想。”文中的“新国家之思想”( )

A.催生了中国思想解放的潮流

B.体现了国家治理方略的探索

C.突破了中体西用的指导思想

D.充分调动了农民革命积极性

7.1855年,曾国藩奏请中央由福建、浙江两省协济军饷,未能如愿;又奏请下拨江西漕折银两,依然被拒。于是他再次奏请运浙盐行销江西、湖南两省,以所获应交户部的盐课,抵户部应拨之饷,这一建议得到中央政府允许。曾国藩的做法( )

A.是晚清中央集权衰微的表现

B.导致江南各省之间矛盾激化

C.目的是领湘军东征太平天国

D.有利于湖南维新势力的崛起

8.明清之际传入国内的西方文献约有450种,士大夫关注的基本上是以天文、历算为中心的宫廷科学,技术知识往往被视为雕虫小技。鸦片战争后,西学传播的重点转向实用的军事技术和与发展实业有关的各种应用技术。这一变化主要缘于 ( )

A.士人学术旨趣的异变 B.经世致用思想的影响

C.洋务运动重心的转变 D.时局变化的现实需要

9.19世纪60年代,洋务派陆续开设外国语学校(京师同文馆、上海广方言馆)、江南制造总局译书局、福州船政学堂等新式学校。这些学堂的开设( )

A.得益于国防建设投入 B.采用了官督商办的体制

C.致力于镇压太平天国 D.拓展了与海外市场联系

10.1901—1907年,维新知识分子把政治小说作为介绍域外文学文体的首选,其中有《未来战国志》(1902年)、《游侠风云录》(1903年)、《美国独立记演义》(1903年)、《多少头颅》(1904年)和《苏格兰独立记》(1906年)等。据此推断,维新知识分子翻译政治小说的主要目的是( )

A.激发民族主义意识

B.为皇权的存续寻求理论依据

C.传播西方科学知识

D.从文学角度革除国民旧观念

11.早期维新派代表人物郑观应在《盛世危言》中力证西学乃过去中国古文化西传所成,他说中国今日学西学不过是“以中国本有之学还之于中国”。他认为西学不但可以学,而且必须学;学西学不是耻辱,不学西学反而是耻辱——是对“中国本有之学”的不敬。上述思想( )

A.不利于中国近代化的深入发展

B.为国内的政治变革提供了可能

C.体现了洋务运动指导思想的局限性

D.表明维新派积极探索救亡图存途径

12.关于义和团的记载中有大量荒诞无稽的谣传。如清末仲芳氏在《庚子纪事》中写道:“团民善用遁法,山岭城垣不能阻挡……刀枪炮弹不能伤身,枪炮子至身即落,皮肤毫无痕迹。”这些在当时社会广为传播的谣言( )

A.完全不具备任何史料价值

B.表明了对西方自然科学的抵触

C.体现出了朴素的民族情感

D.从侧面反映了当时的社会状况

13.19世纪60—90年代,清政府教育改革着眼于创办语言、军事技术类型的新式学堂,而19世纪90年代以后,教育改革重点是改革科举制度、建立教育行政机构、广设新式学堂。出现这一转变的主要原因是( )

A.西学的影响力逐渐扩大 B.维新派的大力推动

C.民族资本主义力量发展 D.民族危机日益加深

14.20世纪初上海相继成立沪学会体育部、商业体操会等体育组织,其成员以工商店主、职员为主,还包括部分知识分子,经常进行器械体操、兵式操练等锻炼项目。当时社会舆论纷纷赞同,认为“体育者,竞争之利器,文明进步随之以判迟速者也”。这说明( )

A.体育运动承载着时代的要求

B.体育运动拥有广泛群众基础

C.实业救国思想影响社会风尚

D.清末新政推动体育事业发展

15.1900年6月26日,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞联合上奏:“盖长江商务,英国为重,各国觊觎已久,惧英而不敢先发,英亦虑各国干预而不敢强占,以启各国戒心。在我正可就其所忌而羁縻牵制之。”此举客观上有利于( )

A.遏制列强在北方的侵略 B.激化列强之间的矛盾

C.维护清政府的中央权威 D.保障东南经济的发展

16.1900年6月,清政府正式向列强宣战,东南督抚随即与各参战国达成和平协议,协议中有“上海租界归各国共同保护”“长江及苏杭内地各国商民教士产业归南洋大臣……切实保护”等条款。这一现象( )

A.扫除了民族工业发展的障碍

B.严重动摇了清政府统治的根基

C.反映了政府以保境安民为主

D.体现了适应外交近代化的需要

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 尔国浙省定海、舟山等处,原属我国故地,先朝恃强占窃……蹙我强威,夺我土地,孕怀迄今……(至于鸦片一事)严禁尔国人民吸食犹可言也,委责独让我国兴贩鸦片引诱,是何言也……尔国不肖文武官员每日闯墅海泊,抄搜烟土,乘机逞掠,形同倭窃,诚何国体,不禁发指。

——摘编自《英国为声明入侵中国

理由事檄文》(1841年)

材料二 尔虽有大呢(一般认为是羊毛、羊绒织物的泛称)、羽毛,非我湖丝(浙江湖州府出产的蚕丝),焉能织造 虽有花边、鬼头(外国银元的别称),非我纹银、白铅,焉能铸成 其余各物,皆学我天朝法度。我天朝茶叶、大黄各样药材,皆尔狗邦养命之物,我天朝若不发给,尔等性命何在 ……若言水战,则尔等将船只退出虎门,候我百日后,造就船只,与尔外海对仗,尔果能胜我,方为利害。

——摘编自《尽忠报国全粤义民

申谕英夷告示》(1841年)

(1)根据材料一,并结合所学知识,批驳英国“檄文”的谬误之处。(8分)

(2)根据材料二,并结合所学知识,评析广州义民表达的观点。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

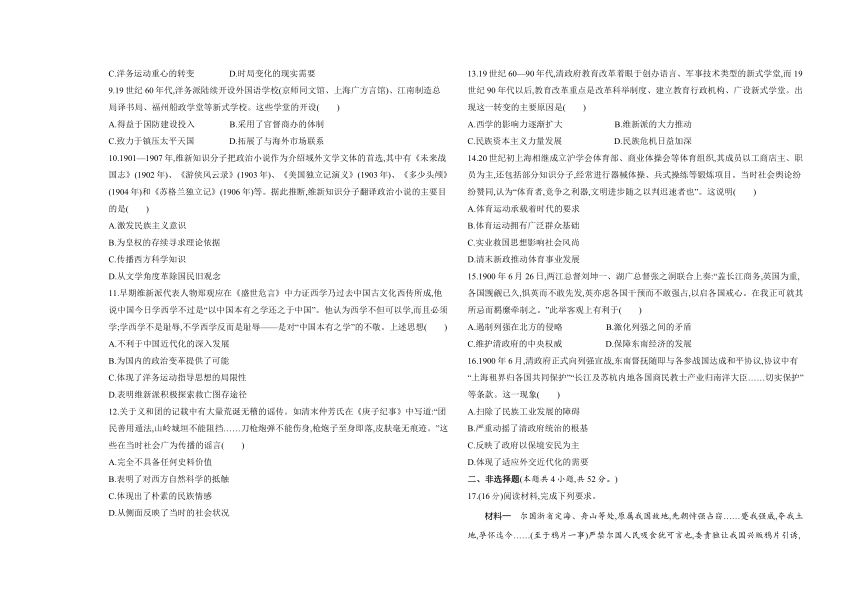

漫画《各国联合龙灯大会》(龙灯为火车状)

1909年,《民呼日报》刊载

根据材料信息并结合所学知识,写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 辜榷(今译独占)专利之事,为斯密氏(英国学者亚当·斯密)所深恶,诚哉,其足恶也。然而有时以通国公利而论,专之愈于不专。此如创机著书诸事,家国例许专利非不知专利之致不平也。然不专利,则无以奖劝激励,人莫之为,而国家所失滋多,故宁许之。

——严复

材料二 美国允许中国人将其创制之物,在美国领取专利牌照云云,此时中国人岂有能创制新机在美国设厂者,不过借此饵我允保护美人专利耳,真愚我也。所谓“保护”者,即禁我仿效之谓也。现中国各省局厂,仿用外洋新机、仿造专利机件不少,且正欲各处推广制造,以挽利权。此款一经允许,各国无不援照。此约一经批准之后,各国洋人纷纷赴南、北洋挂号,我不能拒,则不独中国将来不能仿效新机、新法,永远不能振兴制造,即现有之各省制造各局、枪炮弹药各厂,仿效外洋新法、新机者,立须停工,中国受害实非浅鲜。……无论将来或此时举行保护,亦万不可允。

——1903年张之洞针对中美商约

谈判给中国谈判代表的电文

(1)根据材料一、二,指出严复与张之洞关于专利保护的不同主张。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析严复与张之洞有关专利保护的主张。(8分)

20.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 对于中国上下不通与遭受外侮之间的关系,梁启超曾总而论之曰:“上下不通故无宣德达情之效,而舞文之吏因缘为奸;内外不通故无知己知彼之能,而守旧之儒乃鼓其舌。中国受侮数十年,坐此焉耳!”至于如何去塞求通,梁启超认为办报馆、伸民权、设议院、合群、办会、设学校等,都是“去塞求通”的途径。论及设议院的功能,梁启超认为议院不仅可以“通下情”,而且是诸多途径中最直接、最有效的。他将代表民意参与决策的议院制度理解为“混天下一心”,这显然是对西方议院制度的误解,但却是梁启超及其弟子们希望达到的政治目标。另一位时务学堂学生戴修礼也有类似的思想,称:“中国君无权也,臣无权也,民无权也。权何在 在故例也,在胥吏也,故成今日之烈祸……日本谓我十八省为十八国,不亦宜乎 ”可见,君无权、民无权几乎是时务学堂师生的共识,而伸民权、开议院正是“通下情”“收君权”的绝佳途径。

——摘编自贾小叶《戊戌时期梁启超

民权话语的思想逻辑》

(1)根据材料并结合所学知识,指出戊戌时期梁启超的民主思想与近代西方的民主思想有何不同。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价戊戌时期梁启超的民主思想。(6分)

答案全解全析

1.A 正确项分析:

错误项分析:虎门销烟并没有“最终完成”销烟的使命,排除B项;材料涉及的是虎门销烟,没有涉及鸦片贩是否有所收敛,排除C项;据所学知识可知,英国通过向中国走私鸦片的方式扭转贸易逆差,不会放弃鸦片走私,加之清政府的统治腐朽落后,条件,排除D项。

2.D 本题考查历史观念和史学素养。据材料可知,林则徐和裕谦对英军的认识不符合历史事实,但对于研究抵抗派的思想来说,则是很有价值的原始史料,D项正确;林则徐和裕谦对英军的认识是肤浅的,且二者的观念趋同,排除A、B两项;排除C项。

3.D 本题考查第二次鸦片战争,考查学生获取和解读材料信息、运用所学知识分析历史现象的能力。由材料可知,发动战争,但前提是清政府必须履行同美国签订的条约,这表明美国在极力维护其在华利益,故选D项;从材料中不能看出美国在华势力受到了排挤,排除A项;B项明显不符合史实,排除;中美关系当时并没有处于敌对状态,故排除C项。

4.D 正确项分析:

错误项分析:据“魏源……主张师夷兵工以筹海”可知,当时的华夷观念并未发生转变,排除A项;“主张师夷兵工以筹海”体现的是地主阶级器物层面的学习,外来侵略促进民主意识增强与材料主旨不符,排除B项;将中体西用的价值理念付诸实践的是洋务派,排除C项。

5.C 正确项分析:

错误项分析:据材料“取消一切商业贸易……统一供应”可知,太平天国的经济政策超越了当时的生产力发展水平,造成物资供应紧张,战争加剧物资供应紧张的表述与材料主旨不符,排除A项;1856年太平天国领导集团,排除B项;据所学可知,太平天国颁布的《天朝田亩制度》主张在小生产的基础上废除私有制、平均社会财富,是不可能实现的,实际上也没有实行,排除D项。

知识链接

《天朝田亩制度》和《资政新篇》

《天朝田亩制度》 《资政新篇》

背景 处于强盛时期 处于衰落时期

实质 废除封建土地私有制,实现农民土地所有制 向西方学习,带有资本主义色彩

群众基础 拥有群众基础 缺乏群众基础

作用 直接推动农民运动的蓬勃发展 未能付诸实施

6.B 据材料“新国家之思想”并结合所学知识可知,在太平天国后期,洪仁玕在《资政新篇》中提出在中国发展资本主义的方案,体现了国家治理方略的探索,B项正确;鸦片战争后便出现了以林则徐、魏源等人为代表的近代思想解放潮流,排除A项;中体西用是洋务运动的指导思想,排除C项;《资政新篇》主张在中国发展资本主义,并不能调动农民的积极性,排除D项。

7.C

选项 分析 正误

A 材料反映出清朝中央财政紧张,但不能说明中央集权衰微 ×

B 浙盐销往江西、湖南两省,对浙江和江西等地都有利,并未激化矛盾 ×

C 1851年太平天国运动爆发,曾国藩奏请运浙盐行销江西、湖南两省,有助于解决当时湘军的军饷问题,从而带领湘军东征太平天国 √

D 曾国藩的做法有利于湘军的发展,与湖南维新势力的崛起没有直接关系 ×

8.D 题干主旨信息:①时空:鸦片战争后。②关键信息:西学传播的重点转向实用的军事技术和与发展实业有关的各种应用技术。

逻辑推理与判断:鸦片战争以后,民族危机加剧,清政府战败也让一些先进的知识分子开始反思,逐渐认识到技术的落后,开始学习西方器物,这反映了时局变化影响现实需要,故选D项。题干设问要求回答士人学术旨趣变化的原因,排除A项;明清之际和鸦片战争以后的做法都体现了经世致用思想的影响,排除B项;材料未涉及洋务运动重心的转变,排除C项。

9.A 洋务派开设的这些新式学校,如译书局等介绍的是西方先进军事、工程技术,是应洋务运动学习西方军事科技需要而创建的,故选A项;“采用了官督商办的体制”的是洋务运动的民用企业,排除B项;材料中提及的这些学校旨在培养新型的专门军事、技术人才,无法得出其是否参与镇压太平天国运动,排除C项;“拓展了与海外市场联系”的表述不符合史实,应为“拓展了与海外文化联系”,排除D项。

10.A 题干主旨信息:①时空:1901—1907年(晚清)。②关键信息:《美国独立记演义》(1903年)、《多少头颅》(1904年)、《苏格兰独立记》(1906年)等,维新知识分子把政治小说作为介绍域外文学文体的首选。

逻辑推理与判断:《美国独立记演义》《苏格兰独立记》等的内容主要是反对外来侵略和压迫,能激发民族主义意识,故选A项。材料中翻译的著作涉及反帝的内容,排除B项;材料中翻译的主要是政治小说,而非西方科学知识,排除C项;材料中维新派翻译政治小说的目的不是革除旧的观念,排除D项。

11.A 据材料可知,早期维新派认为“西学中源”,虽然为西学在中国的传播减少了阻力,但不利于中国深入认识西方文化,不利于中国近代化的深入发展,故选A项;材料表明早期维新派主张学习西方,但是未体现政治变革的内容,排除B项;洋务运动指导思想是中体西用,排除C项;早期维新派不等同于维新派,早期维新派只有主张,缺乏实践,维新派发动了维新变法运动,积极探索救亡图存途径,排除D项。

12.D 本题以关于义和团的谣言来考查历史解释的学科素养。材料中的记载无法反映义和团的真实情况,但是对于研究当时社会思想动态来说,却是宝贵的原始史料,因为它反映了社会对义和团的认知态度,故选D。谣言能部分反映社会情况,具备一定程度的史料价值,,排除A;材料未提及西方科学,排除B;材料无法体现民族情感,排除C。

13.D 据材料并结合所学知识可知,19世纪60—90年代,清政府教育改革侧重于为洋务运动服务,而19世纪90年代以后,则转向制度变革,这主要是因为甲午战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深,中国人向西方学习日益深入,D项正确;西学的影响力90年代以后的探索不仅有维新派,还有革命派等,排除B项;民族资本主义发展是原因之一,但不是主要原因,排除C项。

14.A 据材料“20世纪初”“经常进行器械体操、兵式操练等锻炼项目”并结合所学可知,20世纪初,列强侵略加剧,民族危机加深,体育运动被赋予竞争利器的职能,受到社会关注,体现了体育运动承载着当时救亡图存的时代要求,故选A项;据材料“其成员以工商店主、职员为主,还包括部分知识分子”可知,体育运动受到一些人的关注,,排除B项;实业救国思潮兴起于19世纪末,且实业救国思潮与体育运动发展没有直接关系,排除C项;材料中的现象与清政府的政策没有直接关系,排除D项。

15.D 据材料“长江商务,英国为重,各国觊觎已久,惧英而不敢先发,英亦虑各国干预而不敢强占,以启各国戒心”可知,在长江一带,欧美列强一定程度上相互制约,维持了这一地区的平衡和安宁,有利于保障东南经济的发展,故选D项;材料强调列强在长江流域的相互制衡,没有涉及其对北方的态度,排除A项;材料表明欧美各国相互牵制,而不是激化矛盾,排除B项;根据材料时间“1900年6月26日”可知,当时正处于八国联军侵华战争期间,南方各省督抚与英、美等国洽商“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基,排除C项。

16.B 材料反映的是东南互保事件。“东南互保”是列强为保护已攫取的利益,防范义和团运动向南方地区扩展,而勾结南方相关督抚订立的协议。东南督抚为求列强战火不烧到各自辖区而实施该协议,表面上保住了其辖区的“常规”秩序,实则满足了列强的政治需要,维护了列强的在华利益,同时也反映了中央式微,地方权大。东南互保这一事件严重动摇了清政府统治的基础,B项正确。

名词解释

东南互保

1900年6月,清朝南方各省督抚与列强达成“东南互保”协议,规定“无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地。各国人民生命财产,凡在辖区之内者,决依条约保护”。东南互保,一方面阻止了八国联军南下蹂躏;一方面免除了列强在扑杀北方义和团时的南顾之忧,同时,它又使战胜之后的列强在处置中国时不能不正视驻守东南的几十万军队。

17.(1)定海、舟山等地是中国领土,并非英国“故地”;(2分)英国明知中国严禁吸食鸦片,仍大量向中国走私鸦片,攫取暴利,本身就有“引诱吸食”的意图;(2分)中国官员抄搜烟土,是执行中国法律、维护国家利益的行为;(2分)英国对中国的入侵始于1840年,而在战争爆发一年后才声明入侵理由,此举欲盖弥彰。(2分)

(2)主要观点:认为英国的物产、制度都源于中国;军事上妄想短期内战胜英国。(4分)

这些心态源于长期的专制统治、闭关自守政策;反映了近代民众面对外来入侵时朴素的爱国情感;但其仍以天朝上国自居,体现了盲目自大的心态;英国在工业革命后,已成为世界头号强国,告示中的内容折射出国人对外部世界的茫然无知。(4分)

解析 (1)

材料一 结论

尔国浙省定海、舟山等处,原属我国故地 定海、舟山等地是中国领土,并非英国“故地”

(至于鸦片一事)严禁尔国人民吸食犹可言也,委责独让我国兴贩鸦片引诱,是何言也 英国明知中国严禁吸食鸦片,仍然大量向中国出口、走私鸦片,攫取利益,有“引诱吸食”的意图

尔国不肖文武官员每日闯墅海泊,抄搜烟土,乘机逞掠,形同倭窃,诚何国体,不禁发指 中国官员抄搜烟土是执行中国法律、维护国家利益的行为

结合所学可知,英国入侵中国始于1840年,而英国檄文发布时间为1841年,战争爆发一年之后才声明入侵理由,此举欲盖弥彰。

(2)据材料二“皆学我天朝法度。我天朝茶叶、大黄各样药材,皆尔狗邦养命之物,我天朝若不发给,尔等性命何在”得出广州义民认为英国的物产、制度都源于中国;据材料二“若言水战,则尔等将船只退出虎门,候我百日后,造就船只,与尔外海对仗,尔果能胜我,方为利害”得出军事上妄想短期内战胜英国。对这些观点的评析,可以从产生这种心态的原因、民族情感、当时的国际国内形势等方面分析。

18.

赏析角度 解读信息

漫画背景 《辛丑条约》签订;清末新政;列强加强资本输出(3分)

漫画信息 龙灯由火车头和车厢组成,执龙珠者为清政府官员,其余执火车车头和车厢者皆为外国列强代表(2分)

内涵解读 此画以“耍龙灯”作比喻,揭露帝国主义对中国铁路主权的控制,同时也表达了对清政府腐败无能、出卖国家利益的不满。(2分)列强抢夺路权,侵犯中国主权,漫画反映民情民意;促进民众觉醒,引发社会变革(2分)

意义价值 近代铁路的修筑是中国半殖民地半封建的时代缩影,体现中国近代化的艰难历程。该漫画具有一定的艺术价值和史料价值(3分)

解析 据漫画时间“1909年”可分析该漫画背景:《辛丑条约》签订,中国民族危机不断加深;清政府为了挽救统治危机实行新政;列强加强对中国的资本输出。提取漫画中的信息:画中的龙灯由火车头和车厢组成,执龙珠者为清政府官员,其余执火车车头和车厢者皆为外国列强代表。结合所学知识对此漫画内涵进行解读可知,此画以“耍龙灯”作比喻,揭露帝国主义对中国铁路主权的控制,同时也表达了对清政府腐败无能、出卖国家利益的不满。列强抢夺路权,侵犯中国主权,漫画反映民情民意;促进民众觉醒,引发社会变革。最后,归纳该漫画意义价值,从近代铁路的修筑所反映的时代特征、漫画的艺术价值和史料价值等角度进行分析。

19.(1)主张:严复主张对于机器创制、著书等,要实行专利保护制度;(2分)张之洞主张不对外国人的专利实行保护。(2分)

(2)评析:洋务运动以来,中国引进西方先进科学技术,促进了中国早期现代化的发展。严复主张实行专利保护,认为其可以鼓励技术发明,严复的看法有一定道理,从长远来看,专利保护有利于增强国家发展潜力。(3分)基于保护国家利权、发展民族工业及推行“新政”的需要,张之洞提出不对外国人的专利进行保护,其看法也有一定道理。(3分)两人关于专利保护的主张反映了先进的中国人救亡图存、推动近代化的探索,但是在半殖民地半封建社会的中国,专利制度难以有效推行。(2分)

解析 (1)据材料一“此如创机著书诸事,家国例许专利……国家所失滋多,故宁许之”得出严复主张对于机器创制、著书等,要实行专利保护制度;据材料二“现有之各省制造各局、枪炮弹药各厂,仿效外洋新法、新机者……无论将来或此时举行保护,亦万不可允”得出张之洞主张不对外国人的专利实行保护。

(2)结合所学洋务运动的内容可知,洋务运动以来,中国引进西方先进科学技术,促进了中国早期现代化的发展。据材料一“非不知专利之致不平也。然不专利,则无以奖劝激励”,从专利保护的积极影响方面来分析得出严复的主张有一定道理。据材料二“现中国各省局厂,仿用外洋新机、仿造专利机件不少,且正欲各处推广制造,以挽利权”“现有之各省制造各局、枪炮弹药各厂,仿效外洋新法、新机者,立须停工,中国受害实非浅鲜”分析张之洞的主张的合理之处。最后,将严复、张之洞两人的主张放在半殖民地半封建社会的中国进行辩证分析。

20.(1)不同:梁启超主张用民权、议院来沟通君民关系,而西方的民权、议院则是限制专制君主、保护资产阶级利益的;(4分)梁启超所提倡的民权、议院与拯救民族危机紧密结合,而西方则主要强调选民(有产阶级)的意志。(2分)

(2)评价:推动了近代西学东渐的深入发展;有利于唤醒国人民族意识;传播了维新思想;具有反封建的进步意义;深刻揭示了官僚政治的弊端;推动了维新变法运动的发展。(4分,答出2点即可)由于中国民族资本主义发展不充分,梁启超的民主思想不可避免地存在一定的认识局限性。(2分)

解析 (1)

材料和所学 不同

根据材料“梁启超认为办报馆、伸民权、设议院、合群、办会、设学校等,都是‘去塞求通’的途径”并结合所学 梁启超主张用民权、议院来沟通君民关系,而西方的民权、议院则是限制专制君主、保护资产阶级利益的

根据材料“上下不通故无宣德达情之效……中国受侮数十年,坐此焉耳”并结合所学 梁启超所提倡的民权、议院与拯救民族危机紧密结合,而西方则主要强调选民(有产阶级)的意志

(2)

材料和所学 评价

根据材料“伸民权、设议院”等信息并结合所学 梁启超宣传西方民主政治思想,推动了近代西学东渐的深入发展,从学习器物向学习制度转变;传播了维新思想

根据材料“上下不通故无宣德达情之效……中国受侮数十年,坐此焉耳”等信息并结合所学 有利于唤醒国人民族意识;具有反封建的进步意义

根据材料“在故例也,在胥吏也,故成今日之烈祸”等信息并结合所学 深刻揭示了官僚政治的弊端

“伸民权、开议院正是‘通下情’‘收君权’的绝佳途径” 中国民族资本主义发展不充分,梁启超的民主思想不可避免地存在一定的认识局限性

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

单元提升卷

满分100分,限时75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.外国人对虎门销烟的壮举表示叹服:“我们已把销烟过程的每一部分都反复查看过了,他们在整个工作中那种细心和忠实的程度,远远超出我们的预料,我不能设想还有什么别的能执行得比这项工作更为忠实了。”材料说明( )

A.中国政府查禁鸦片的决心

B.中国民众欢呼销烟使命的最终完成

C.鸦片贩慑于民众的压力不得不收敛

D.当时情形下极有可能禁绝鸦片

2.鸦片战争初期,林则徐上书道光帝说:“一至岸上,则该夷无他技能,且其浑身裹缠,腰腿僵硬,一仆不能复起。不独一兵可以手刃数夷,即乡井平民亦尽足以制其死命。”两江总督裕谦也奏称:“该夷大炮不能登山施放,夷刀不能远刺,夷人腰硬腿直,一击即倒。”这( )

A.详细描述了英国军队的装备和战斗力

B.反映了鸦片战争时期的观念分歧

C.暴露中国官员对世界形势的全然无知

D.对研究抵抗派的思想有史料价值

3.第二次鸦片战争前后,美国拒绝同英法合作对中国发动战争。美国国务卿菲什向驻华公使镂斐迪指示:你要向中国表示美国的诚意……同时,清政府须“履行它同美国经由各项条约或协定所承担的一切诺言和义务”。对材料信息解读合理的是,当时( )

A.美国在华势力受到排挤

B.中国的独立受到列强保护

C.中美关系摆脱敌对状态

D.美国极力维护其在华利益

4.鸦片战争后,魏源将西方的强大归于兵工,主张师夷兵工以筹海,可谓睁眼看世界之“近谋”;徐继畬则更深入探究西方兵工赖以产生的制度基础,提出师法泰西文明以自强,可谓睁眼看世界之“远略”。这说明( )

A.根深蒂固的华夷观念得以转变

B.外来侵略促进民主意识增强

C.中体西用的价值理念付诸实践

D.民族危机引发士人思想嬗变

5.1853年,太平天国在天京实行“圣库制度”,取消一切商业贸易,全城军民一切生活必需用品,由圣库统一供应。1854年夏初,由于粮食供应不足,天京出现全城一律吃粥的现象,其他物资也同样供应紧张。这表明( )

A.战争加剧物资供应紧张

B.太平天国开始由盛转衰

C.绝对平均主义已难以维系

D.太平天国已废除私有制度

6.被誉为“中国留学生之父”的容闳评价太平天国运动:“太平军一役……其可称为良好结果者惟有一事,即天假此役,以破中国顽固之积习,使全国人民皆由梦中警觉,而有新国家之思想。”文中的“新国家之思想”( )

A.催生了中国思想解放的潮流

B.体现了国家治理方略的探索

C.突破了中体西用的指导思想

D.充分调动了农民革命积极性

7.1855年,曾国藩奏请中央由福建、浙江两省协济军饷,未能如愿;又奏请下拨江西漕折银两,依然被拒。于是他再次奏请运浙盐行销江西、湖南两省,以所获应交户部的盐课,抵户部应拨之饷,这一建议得到中央政府允许。曾国藩的做法( )

A.是晚清中央集权衰微的表现

B.导致江南各省之间矛盾激化

C.目的是领湘军东征太平天国

D.有利于湖南维新势力的崛起

8.明清之际传入国内的西方文献约有450种,士大夫关注的基本上是以天文、历算为中心的宫廷科学,技术知识往往被视为雕虫小技。鸦片战争后,西学传播的重点转向实用的军事技术和与发展实业有关的各种应用技术。这一变化主要缘于 ( )

A.士人学术旨趣的异变 B.经世致用思想的影响

C.洋务运动重心的转变 D.时局变化的现实需要

9.19世纪60年代,洋务派陆续开设外国语学校(京师同文馆、上海广方言馆)、江南制造总局译书局、福州船政学堂等新式学校。这些学堂的开设( )

A.得益于国防建设投入 B.采用了官督商办的体制

C.致力于镇压太平天国 D.拓展了与海外市场联系

10.1901—1907年,维新知识分子把政治小说作为介绍域外文学文体的首选,其中有《未来战国志》(1902年)、《游侠风云录》(1903年)、《美国独立记演义》(1903年)、《多少头颅》(1904年)和《苏格兰独立记》(1906年)等。据此推断,维新知识分子翻译政治小说的主要目的是( )

A.激发民族主义意识

B.为皇权的存续寻求理论依据

C.传播西方科学知识

D.从文学角度革除国民旧观念

11.早期维新派代表人物郑观应在《盛世危言》中力证西学乃过去中国古文化西传所成,他说中国今日学西学不过是“以中国本有之学还之于中国”。他认为西学不但可以学,而且必须学;学西学不是耻辱,不学西学反而是耻辱——是对“中国本有之学”的不敬。上述思想( )

A.不利于中国近代化的深入发展

B.为国内的政治变革提供了可能

C.体现了洋务运动指导思想的局限性

D.表明维新派积极探索救亡图存途径

12.关于义和团的记载中有大量荒诞无稽的谣传。如清末仲芳氏在《庚子纪事》中写道:“团民善用遁法,山岭城垣不能阻挡……刀枪炮弹不能伤身,枪炮子至身即落,皮肤毫无痕迹。”这些在当时社会广为传播的谣言( )

A.完全不具备任何史料价值

B.表明了对西方自然科学的抵触

C.体现出了朴素的民族情感

D.从侧面反映了当时的社会状况

13.19世纪60—90年代,清政府教育改革着眼于创办语言、军事技术类型的新式学堂,而19世纪90年代以后,教育改革重点是改革科举制度、建立教育行政机构、广设新式学堂。出现这一转变的主要原因是( )

A.西学的影响力逐渐扩大 B.维新派的大力推动

C.民族资本主义力量发展 D.民族危机日益加深

14.20世纪初上海相继成立沪学会体育部、商业体操会等体育组织,其成员以工商店主、职员为主,还包括部分知识分子,经常进行器械体操、兵式操练等锻炼项目。当时社会舆论纷纷赞同,认为“体育者,竞争之利器,文明进步随之以判迟速者也”。这说明( )

A.体育运动承载着时代的要求

B.体育运动拥有广泛群众基础

C.实业救国思想影响社会风尚

D.清末新政推动体育事业发展

15.1900年6月26日,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞联合上奏:“盖长江商务,英国为重,各国觊觎已久,惧英而不敢先发,英亦虑各国干预而不敢强占,以启各国戒心。在我正可就其所忌而羁縻牵制之。”此举客观上有利于( )

A.遏制列强在北方的侵略 B.激化列强之间的矛盾

C.维护清政府的中央权威 D.保障东南经济的发展

16.1900年6月,清政府正式向列强宣战,东南督抚随即与各参战国达成和平协议,协议中有“上海租界归各国共同保护”“长江及苏杭内地各国商民教士产业归南洋大臣……切实保护”等条款。这一现象( )

A.扫除了民族工业发展的障碍

B.严重动摇了清政府统治的根基

C.反映了政府以保境安民为主

D.体现了适应外交近代化的需要

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 尔国浙省定海、舟山等处,原属我国故地,先朝恃强占窃……蹙我强威,夺我土地,孕怀迄今……(至于鸦片一事)严禁尔国人民吸食犹可言也,委责独让我国兴贩鸦片引诱,是何言也……尔国不肖文武官员每日闯墅海泊,抄搜烟土,乘机逞掠,形同倭窃,诚何国体,不禁发指。

——摘编自《英国为声明入侵中国

理由事檄文》(1841年)

材料二 尔虽有大呢(一般认为是羊毛、羊绒织物的泛称)、羽毛,非我湖丝(浙江湖州府出产的蚕丝),焉能织造 虽有花边、鬼头(外国银元的别称),非我纹银、白铅,焉能铸成 其余各物,皆学我天朝法度。我天朝茶叶、大黄各样药材,皆尔狗邦养命之物,我天朝若不发给,尔等性命何在 ……若言水战,则尔等将船只退出虎门,候我百日后,造就船只,与尔外海对仗,尔果能胜我,方为利害。

——摘编自《尽忠报国全粤义民

申谕英夷告示》(1841年)

(1)根据材料一,并结合所学知识,批驳英国“檄文”的谬误之处。(8分)

(2)根据材料二,并结合所学知识,评析广州义民表达的观点。(8分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料

漫画《各国联合龙灯大会》(龙灯为火车状)

1909年,《民呼日报》刊载

根据材料信息并结合所学知识,写一篇历史短文。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 辜榷(今译独占)专利之事,为斯密氏(英国学者亚当·斯密)所深恶,诚哉,其足恶也。然而有时以通国公利而论,专之愈于不专。此如创机著书诸事,家国例许专利非不知专利之致不平也。然不专利,则无以奖劝激励,人莫之为,而国家所失滋多,故宁许之。

——严复

材料二 美国允许中国人将其创制之物,在美国领取专利牌照云云,此时中国人岂有能创制新机在美国设厂者,不过借此饵我允保护美人专利耳,真愚我也。所谓“保护”者,即禁我仿效之谓也。现中国各省局厂,仿用外洋新机、仿造专利机件不少,且正欲各处推广制造,以挽利权。此款一经允许,各国无不援照。此约一经批准之后,各国洋人纷纷赴南、北洋挂号,我不能拒,则不独中国将来不能仿效新机、新法,永远不能振兴制造,即现有之各省制造各局、枪炮弹药各厂,仿效外洋新法、新机者,立须停工,中国受害实非浅鲜。……无论将来或此时举行保护,亦万不可允。

——1903年张之洞针对中美商约

谈判给中国谈判代表的电文

(1)根据材料一、二,指出严复与张之洞关于专利保护的不同主张。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,评析严复与张之洞有关专利保护的主张。(8分)

20.(12分)阅读材料,回答问题。

材料 对于中国上下不通与遭受外侮之间的关系,梁启超曾总而论之曰:“上下不通故无宣德达情之效,而舞文之吏因缘为奸;内外不通故无知己知彼之能,而守旧之儒乃鼓其舌。中国受侮数十年,坐此焉耳!”至于如何去塞求通,梁启超认为办报馆、伸民权、设议院、合群、办会、设学校等,都是“去塞求通”的途径。论及设议院的功能,梁启超认为议院不仅可以“通下情”,而且是诸多途径中最直接、最有效的。他将代表民意参与决策的议院制度理解为“混天下一心”,这显然是对西方议院制度的误解,但却是梁启超及其弟子们希望达到的政治目标。另一位时务学堂学生戴修礼也有类似的思想,称:“中国君无权也,臣无权也,民无权也。权何在 在故例也,在胥吏也,故成今日之烈祸……日本谓我十八省为十八国,不亦宜乎 ”可见,君无权、民无权几乎是时务学堂师生的共识,而伸民权、开议院正是“通下情”“收君权”的绝佳途径。

——摘编自贾小叶《戊戌时期梁启超

民权话语的思想逻辑》

(1)根据材料并结合所学知识,指出戊戌时期梁启超的民主思想与近代西方的民主思想有何不同。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,评价戊戌时期梁启超的民主思想。(6分)

答案全解全析

1.A 正确项分析:

错误项分析:虎门销烟并没有“最终完成”销烟的使命,排除B项;材料涉及的是虎门销烟,没有涉及鸦片贩是否有所收敛,排除C项;据所学知识可知,英国通过向中国走私鸦片的方式扭转贸易逆差,不会放弃鸦片走私,加之清政府的统治腐朽落后,条件,排除D项。

2.D 本题考查历史观念和史学素养。据材料可知,林则徐和裕谦对英军的认识不符合历史事实,但对于研究抵抗派的思想来说,则是很有价值的原始史料,D项正确;林则徐和裕谦对英军的认识是肤浅的,且二者的观念趋同,排除A、B两项;排除C项。

3.D 本题考查第二次鸦片战争,考查学生获取和解读材料信息、运用所学知识分析历史现象的能力。由材料可知,发动战争,但前提是清政府必须履行同美国签订的条约,这表明美国在极力维护其在华利益,故选D项;从材料中不能看出美国在华势力受到了排挤,排除A项;B项明显不符合史实,排除;中美关系当时并没有处于敌对状态,故排除C项。

4.D 正确项分析:

错误项分析:据“魏源……主张师夷兵工以筹海”可知,当时的华夷观念并未发生转变,排除A项;“主张师夷兵工以筹海”体现的是地主阶级器物层面的学习,外来侵略促进民主意识增强与材料主旨不符,排除B项;将中体西用的价值理念付诸实践的是洋务派,排除C项。

5.C 正确项分析:

错误项分析:据材料“取消一切商业贸易……统一供应”可知,太平天国的经济政策超越了当时的生产力发展水平,造成物资供应紧张,战争加剧物资供应紧张的表述与材料主旨不符,排除A项;1856年太平天国领导集团,排除B项;据所学可知,太平天国颁布的《天朝田亩制度》主张在小生产的基础上废除私有制、平均社会财富,是不可能实现的,实际上也没有实行,排除D项。

知识链接

《天朝田亩制度》和《资政新篇》

《天朝田亩制度》 《资政新篇》

背景 处于强盛时期 处于衰落时期

实质 废除封建土地私有制,实现农民土地所有制 向西方学习,带有资本主义色彩

群众基础 拥有群众基础 缺乏群众基础

作用 直接推动农民运动的蓬勃发展 未能付诸实施

6.B 据材料“新国家之思想”并结合所学知识可知,在太平天国后期,洪仁玕在《资政新篇》中提出在中国发展资本主义的方案,体现了国家治理方略的探索,B项正确;鸦片战争后便出现了以林则徐、魏源等人为代表的近代思想解放潮流,排除A项;中体西用是洋务运动的指导思想,排除C项;《资政新篇》主张在中国发展资本主义,并不能调动农民的积极性,排除D项。

7.C

选项 分析 正误

A 材料反映出清朝中央财政紧张,但不能说明中央集权衰微 ×

B 浙盐销往江西、湖南两省,对浙江和江西等地都有利,并未激化矛盾 ×

C 1851年太平天国运动爆发,曾国藩奏请运浙盐行销江西、湖南两省,有助于解决当时湘军的军饷问题,从而带领湘军东征太平天国 √

D 曾国藩的做法有利于湘军的发展,与湖南维新势力的崛起没有直接关系 ×

8.D 题干主旨信息:①时空:鸦片战争后。②关键信息:西学传播的重点转向实用的军事技术和与发展实业有关的各种应用技术。

逻辑推理与判断:鸦片战争以后,民族危机加剧,清政府战败也让一些先进的知识分子开始反思,逐渐认识到技术的落后,开始学习西方器物,这反映了时局变化影响现实需要,故选D项。题干设问要求回答士人学术旨趣变化的原因,排除A项;明清之际和鸦片战争以后的做法都体现了经世致用思想的影响,排除B项;材料未涉及洋务运动重心的转变,排除C项。

9.A 洋务派开设的这些新式学校,如译书局等介绍的是西方先进军事、工程技术,是应洋务运动学习西方军事科技需要而创建的,故选A项;“采用了官督商办的体制”的是洋务运动的民用企业,排除B项;材料中提及的这些学校旨在培养新型的专门军事、技术人才,无法得出其是否参与镇压太平天国运动,排除C项;“拓展了与海外市场联系”的表述不符合史实,应为“拓展了与海外文化联系”,排除D项。

10.A 题干主旨信息:①时空:1901—1907年(晚清)。②关键信息:《美国独立记演义》(1903年)、《多少头颅》(1904年)、《苏格兰独立记》(1906年)等,维新知识分子把政治小说作为介绍域外文学文体的首选。

逻辑推理与判断:《美国独立记演义》《苏格兰独立记》等的内容主要是反对外来侵略和压迫,能激发民族主义意识,故选A项。材料中翻译的著作涉及反帝的内容,排除B项;材料中翻译的主要是政治小说,而非西方科学知识,排除C项;材料中维新派翻译政治小说的目的不是革除旧的观念,排除D项。

11.A 据材料可知,早期维新派认为“西学中源”,虽然为西学在中国的传播减少了阻力,但不利于中国深入认识西方文化,不利于中国近代化的深入发展,故选A项;材料表明早期维新派主张学习西方,但是未体现政治变革的内容,排除B项;洋务运动指导思想是中体西用,排除C项;早期维新派不等同于维新派,早期维新派只有主张,缺乏实践,维新派发动了维新变法运动,积极探索救亡图存途径,排除D项。

12.D 本题以关于义和团的谣言来考查历史解释的学科素养。材料中的记载无法反映义和团的真实情况,但是对于研究当时社会思想动态来说,却是宝贵的原始史料,因为它反映了社会对义和团的认知态度,故选D。谣言能部分反映社会情况,具备一定程度的史料价值,,排除A;材料未提及西方科学,排除B;材料无法体现民族情感,排除C。

13.D 据材料并结合所学知识可知,19世纪60—90年代,清政府教育改革侧重于为洋务运动服务,而19世纪90年代以后,则转向制度变革,这主要是因为甲午战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮,民族危机加深,中国人向西方学习日益深入,D项正确;西学的影响力90年代以后的探索不仅有维新派,还有革命派等,排除B项;民族资本主义发展是原因之一,但不是主要原因,排除C项。

14.A 据材料“20世纪初”“经常进行器械体操、兵式操练等锻炼项目”并结合所学可知,20世纪初,列强侵略加剧,民族危机加深,体育运动被赋予竞争利器的职能,受到社会关注,体现了体育运动承载着当时救亡图存的时代要求,故选A项;据材料“其成员以工商店主、职员为主,还包括部分知识分子”可知,体育运动受到一些人的关注,,排除B项;实业救国思潮兴起于19世纪末,且实业救国思潮与体育运动发展没有直接关系,排除C项;材料中的现象与清政府的政策没有直接关系,排除D项。

15.D 据材料“长江商务,英国为重,各国觊觎已久,惧英而不敢先发,英亦虑各国干预而不敢强占,以启各国戒心”可知,在长江一带,欧美列强一定程度上相互制约,维持了这一地区的平衡和安宁,有利于保障东南经济的发展,故选D项;材料强调列强在长江流域的相互制衡,没有涉及其对北方的态度,排除A项;材料表明欧美各国相互牵制,而不是激化矛盾,排除B项;根据材料时间“1900年6月26日”可知,当时正处于八国联军侵华战争期间,南方各省督抚与英、美等国洽商“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基,排除C项。

16.B 材料反映的是东南互保事件。“东南互保”是列强为保护已攫取的利益,防范义和团运动向南方地区扩展,而勾结南方相关督抚订立的协议。东南督抚为求列强战火不烧到各自辖区而实施该协议,表面上保住了其辖区的“常规”秩序,实则满足了列强的政治需要,维护了列强的在华利益,同时也反映了中央式微,地方权大。东南互保这一事件严重动摇了清政府统治的基础,B项正确。

名词解释

东南互保

1900年6月,清朝南方各省督抚与列强达成“东南互保”协议,规定“无论北方情形如何,请列国勿进兵长江流域与各省内地。各国人民生命财产,凡在辖区之内者,决依条约保护”。东南互保,一方面阻止了八国联军南下蹂躏;一方面免除了列强在扑杀北方义和团时的南顾之忧,同时,它又使战胜之后的列强在处置中国时不能不正视驻守东南的几十万军队。

17.(1)定海、舟山等地是中国领土,并非英国“故地”;(2分)英国明知中国严禁吸食鸦片,仍大量向中国走私鸦片,攫取暴利,本身就有“引诱吸食”的意图;(2分)中国官员抄搜烟土,是执行中国法律、维护国家利益的行为;(2分)英国对中国的入侵始于1840年,而在战争爆发一年后才声明入侵理由,此举欲盖弥彰。(2分)

(2)主要观点:认为英国的物产、制度都源于中国;军事上妄想短期内战胜英国。(4分)

这些心态源于长期的专制统治、闭关自守政策;反映了近代民众面对外来入侵时朴素的爱国情感;但其仍以天朝上国自居,体现了盲目自大的心态;英国在工业革命后,已成为世界头号强国,告示中的内容折射出国人对外部世界的茫然无知。(4分)

解析 (1)

材料一 结论

尔国浙省定海、舟山等处,原属我国故地 定海、舟山等地是中国领土,并非英国“故地”

(至于鸦片一事)严禁尔国人民吸食犹可言也,委责独让我国兴贩鸦片引诱,是何言也 英国明知中国严禁吸食鸦片,仍然大量向中国出口、走私鸦片,攫取利益,有“引诱吸食”的意图

尔国不肖文武官员每日闯墅海泊,抄搜烟土,乘机逞掠,形同倭窃,诚何国体,不禁发指 中国官员抄搜烟土是执行中国法律、维护国家利益的行为

结合所学可知,英国入侵中国始于1840年,而英国檄文发布时间为1841年,战争爆发一年之后才声明入侵理由,此举欲盖弥彰。

(2)据材料二“皆学我天朝法度。我天朝茶叶、大黄各样药材,皆尔狗邦养命之物,我天朝若不发给,尔等性命何在”得出广州义民认为英国的物产、制度都源于中国;据材料二“若言水战,则尔等将船只退出虎门,候我百日后,造就船只,与尔外海对仗,尔果能胜我,方为利害”得出军事上妄想短期内战胜英国。对这些观点的评析,可以从产生这种心态的原因、民族情感、当时的国际国内形势等方面分析。

18.

赏析角度 解读信息

漫画背景 《辛丑条约》签订;清末新政;列强加强资本输出(3分)

漫画信息 龙灯由火车头和车厢组成,执龙珠者为清政府官员,其余执火车车头和车厢者皆为外国列强代表(2分)

内涵解读 此画以“耍龙灯”作比喻,揭露帝国主义对中国铁路主权的控制,同时也表达了对清政府腐败无能、出卖国家利益的不满。(2分)列强抢夺路权,侵犯中国主权,漫画反映民情民意;促进民众觉醒,引发社会变革(2分)

意义价值 近代铁路的修筑是中国半殖民地半封建的时代缩影,体现中国近代化的艰难历程。该漫画具有一定的艺术价值和史料价值(3分)

解析 据漫画时间“1909年”可分析该漫画背景:《辛丑条约》签订,中国民族危机不断加深;清政府为了挽救统治危机实行新政;列强加强对中国的资本输出。提取漫画中的信息:画中的龙灯由火车头和车厢组成,执龙珠者为清政府官员,其余执火车车头和车厢者皆为外国列强代表。结合所学知识对此漫画内涵进行解读可知,此画以“耍龙灯”作比喻,揭露帝国主义对中国铁路主权的控制,同时也表达了对清政府腐败无能、出卖国家利益的不满。列强抢夺路权,侵犯中国主权,漫画反映民情民意;促进民众觉醒,引发社会变革。最后,归纳该漫画意义价值,从近代铁路的修筑所反映的时代特征、漫画的艺术价值和史料价值等角度进行分析。

19.(1)主张:严复主张对于机器创制、著书等,要实行专利保护制度;(2分)张之洞主张不对外国人的专利实行保护。(2分)

(2)评析:洋务运动以来,中国引进西方先进科学技术,促进了中国早期现代化的发展。严复主张实行专利保护,认为其可以鼓励技术发明,严复的看法有一定道理,从长远来看,专利保护有利于增强国家发展潜力。(3分)基于保护国家利权、发展民族工业及推行“新政”的需要,张之洞提出不对外国人的专利进行保护,其看法也有一定道理。(3分)两人关于专利保护的主张反映了先进的中国人救亡图存、推动近代化的探索,但是在半殖民地半封建社会的中国,专利制度难以有效推行。(2分)

解析 (1)据材料一“此如创机著书诸事,家国例许专利……国家所失滋多,故宁许之”得出严复主张对于机器创制、著书等,要实行专利保护制度;据材料二“现有之各省制造各局、枪炮弹药各厂,仿效外洋新法、新机者……无论将来或此时举行保护,亦万不可允”得出张之洞主张不对外国人的专利实行保护。

(2)结合所学洋务运动的内容可知,洋务运动以来,中国引进西方先进科学技术,促进了中国早期现代化的发展。据材料一“非不知专利之致不平也。然不专利,则无以奖劝激励”,从专利保护的积极影响方面来分析得出严复的主张有一定道理。据材料二“现中国各省局厂,仿用外洋新机、仿造专利机件不少,且正欲各处推广制造,以挽利权”“现有之各省制造各局、枪炮弹药各厂,仿效外洋新法、新机者,立须停工,中国受害实非浅鲜”分析张之洞的主张的合理之处。最后,将严复、张之洞两人的主张放在半殖民地半封建社会的中国进行辩证分析。

20.(1)不同:梁启超主张用民权、议院来沟通君民关系,而西方的民权、议院则是限制专制君主、保护资产阶级利益的;(4分)梁启超所提倡的民权、议院与拯救民族危机紧密结合,而西方则主要强调选民(有产阶级)的意志。(2分)

(2)评价:推动了近代西学东渐的深入发展;有利于唤醒国人民族意识;传播了维新思想;具有反封建的进步意义;深刻揭示了官僚政治的弊端;推动了维新变法运动的发展。(4分,答出2点即可)由于中国民族资本主义发展不充分,梁启超的民主思想不可避免地存在一定的认识局限性。(2分)

解析 (1)

材料和所学 不同

根据材料“梁启超认为办报馆、伸民权、设议院、合群、办会、设学校等,都是‘去塞求通’的途径”并结合所学 梁启超主张用民权、议院来沟通君民关系,而西方的民权、议院则是限制专制君主、保护资产阶级利益的

根据材料“上下不通故无宣德达情之效……中国受侮数十年,坐此焉耳”并结合所学 梁启超所提倡的民权、议院与拯救民族危机紧密结合,而西方则主要强调选民(有产阶级)的意志

(2)

材料和所学 评价

根据材料“伸民权、设议院”等信息并结合所学 梁启超宣传西方民主政治思想,推动了近代西学东渐的深入发展,从学习器物向学习制度转变;传播了维新思想

根据材料“上下不通故无宣德达情之效……中国受侮数十年,坐此焉耳”等信息并结合所学 有利于唤醒国人民族意识;具有反封建的进步意义

根据材料“在故例也,在胥吏也,故成今日之烈祸”等信息并结合所学 深刻揭示了官僚政治的弊端

“伸民权、开议院正是‘通下情’‘收君权’的绝佳途径” 中国民族资本主义发展不充分,梁启超的民主思想不可避免地存在一定的认识局限性

同课章节目录