第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 594.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存(二)

满分41分,限时25分钟

考点3 挽救民族危亡的斗争

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.1906年,柳亚子提出“重新建设一个中国人的中国来,然后可以定那堂堂皇皇的宪章,去做自由自立的国民”。其旨在( )

A.推动反封建意识增长 B.传播民族民权的思想

C.抨击清政府统治弊端 D.支持清末新政的措施

2.19世纪90年代初,康有为在广州创办万木草堂,至1897年已有求学者数百人。在课堂上,康有为纵论天下大事,每讲一学,必然上下古今,究其沿革得失,并举出欧洲的例子以资证明。康有为此举旨在( )

A.培养近代新式变法人才

B.揭开维新变法运动序幕

C.开启经世致用治学路径

D.增强国人民族民主意识

3.有学者认为,戊戌变法期间,命督抚廷臣保举人才开始成为光绪帝择用官吏的特殊方法。“明定国是”诏书颁布后,被保举者超过百人,光绪帝几乎全部下令召见。由此可知,光绪帝此举意在 ( )

A.废除科举取士制度 B.加强君权,推行变法

C.促使中央权力下移 D.消除帝后两派矛盾

4.戊戌政变后,保守派官员陈夔龙认为慈禧“并无仇视新法之意,徒以利害切身”。英国人赫德相信改革只是被“拖延”,但不会就此断送。日本驻华公使矢野文雄则将政变视为改革的“渐进”与“激进”路线之争。这反映出当时( )

A.变法革新是大势所趋

B.保守派内部对新法产生分歧

C.变法的条件不够成熟

D.维新派拥有广泛的变法基础

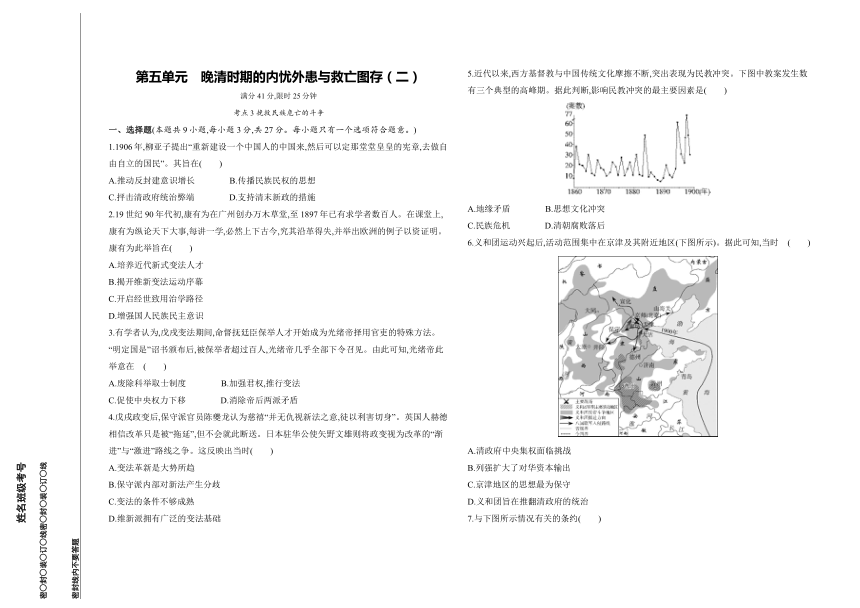

5.近代以来,西方基督教与中国传统文化摩擦不断,突出表现为民教冲突。下图中教案发生数有三个典型的高峰期。据此判断,影响民教冲突的最主要因素是( )

A.地缘矛盾 B.思想文化冲突

C.民族危机 D.清朝腐败落后

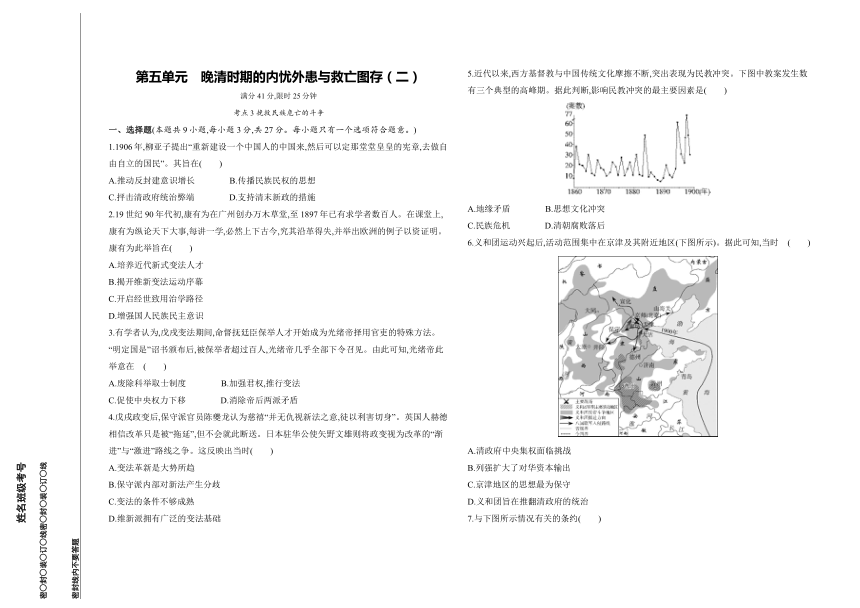

6.义和团运动兴起后,活动范围集中在京津及其附近地区(下图所示)。据此可知,当时 ( )

A.清政府中央集权面临挑战

B.列强扩大了对华资本输出

C.京津地区的思想最为保守

D.义和团旨在推翻清政府的统治

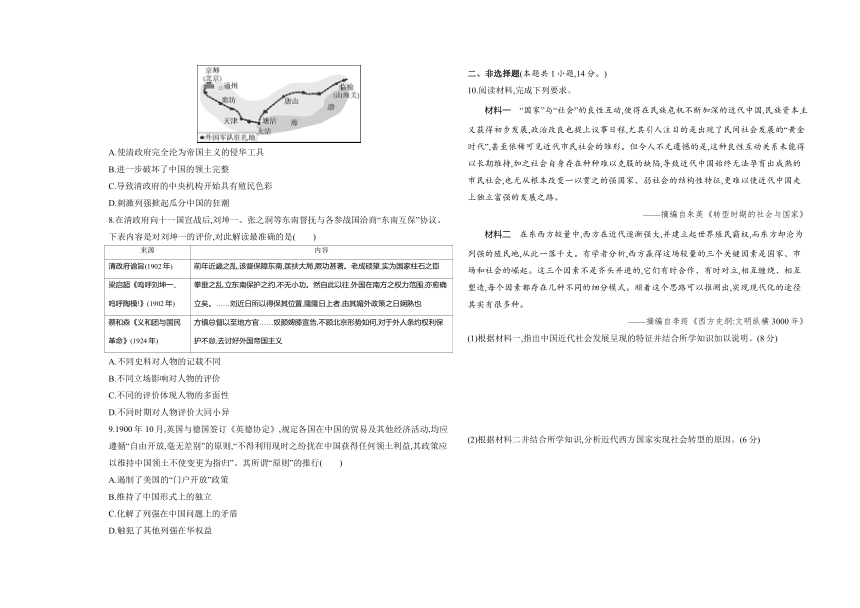

7.与下图所示情况有关的条约( )

A.使清政府完全沦为帝国主义的侵华工具

B.进一步破坏了中国的领土完整

C.导致清政府的中央机构开始具有殖民色彩

D.刺激列强掀起瓜分中国的狂潮

8.在清政府向十一国宣战后,刘坤一、张之洞等东南督抚与各参战国洽商“东南互保”协议。下表内容是对刘坤一的评价,对此解读最准确的是( )

来源 内容

清政府谕旨(1902年) 前年近畿之乱,该督保障东南,匡扶大局,厥功甚著。老成硕望,实为国家柱石之臣

梁启超《呜呼刘坤一、呜呼陶模!》(1902年) 拳匪之乱,立东南保护之约,不无小功。然自此以往,外国在南方之权力范围,亦愈确立矣。……刘近日所以得保其位置,隆隆日上者,由其媚外政策之日娴熟也

蔡和森《义和团与国民革命》(1924年) 方镇总督以至地方官……奴颜婢膝宣告,不顾北京形势如何,对于外人条约权利保护不怠,去讨好外国帝国主义

A.不同史料对人物的记载不同

B.不同立场影响对人物的评价

C.不同的评价体现人物的多面性

D.不同时期对人物评价大同小异

9.1900年10月,英国与德国签订《英德协定》,规定各国在中国的贸易及其他经济活动,均应遵循“自由开放,毫无差别”的原则,“不得利用现时之纷扰在中国获得任何领土利益,其政策应以维持中国领土不使变更为指归”。其所谓“原则”的推行( )

A.遏制了美国的“门户开放”政策

B.维持了中国形式上的独立

C.化解了列强在中国问题上的矛盾

D.触犯了其他列强在华权益

二、非选择题(本题共1小题,14分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 “国家”与“社会”的良性互动,使得在民族危机不断加深的近代中国,民族资本主义获得初步发展,政治改良也提上议事日程,尤其引人注目的是出现了民间社会发展的“黄金时代”,甚至依稀可见近代市民社会的雏形。但令人不无遗憾的是,这种良性互动关系未能得以长期维持,加之社会自身存在种种难以克服的缺陷,导致近代中国始终无法孕育出成熟的市民社会,也无从根本改变一以贯之的强国家、弱社会的结构性特征,更难以使近代中国走上独立富强的发展之路。

——摘编自朱英《转型时期的社会与国家》

材料二 在东西方较量中,西方在近代逐渐强大,并建立起世界殖民霸权,而东方却沦为列强的殖民地,从此一落千丈。有学者分析,西方赢得这场较量的三个关键因素是国家、市场和社会的崛起。这三个因素不是齐头并进的,它们有时合作、有时对立,相互缠绕、相互塑造,每个因素都存在几种不同的细分模式。顺着这个思路可以推测出,实现现代化的途径其实有很多种。

——摘编自李筠《西方史纲:文明纵横3000年》

(1)根据材料一,指出中国近代社会发展呈现的特征并结合所学知识加以说明。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代西方国家实现社会转型的原因。(6分)

答案全解全析

1.B

2.A 正确项分析:

错误项分析:排除B项;材料中虽涉及经世致用,但经世致用在明清之际便已有人提及,故“开启”一词表述不当,排除C项;材料没有涉及民族民主意识,排除D项。

3.B 戊戌变法期间,督抚廷臣保举人才开始成为光绪帝择用官吏的特殊方法,光绪帝亲自选拔官员的目的是加强君权,从而更好地推行变法,B项正确。戊戌变法并没有者的主观目的是加强中央集权,加强君主专制,排除C项;光绪帝此举是为加强君权,应对强大的后党力量,而不是消除帝后矛盾,排除D项。

4.A 正确项分析:

错误项分析:据“保守派官员陈夔龙认为慈禧‘并无仇视新法之意,徒以利害切身’”可知,材料并未涉及保守派内部对新法产生分歧,排除B项;材料强调的是国内官员及国外政客对戊戌政变的看法,而非对改革失败的原因分析,排除C项;维新变法缺乏广泛的社会基础,排除D项。

5.C 正确项分析:

错误项分析:地缘政治是指将地理因素作为影响甚至决定国家政治行为的一个基本因素,八国联军侵华的主要原因是帝国主义国家想要进一步瓜分、掠夺中国,与地缘无关,排除A项;自近代列强侵华以来,中西方之间思想文化冲突不断,排除B项;由于西方的殖民入侵,外国传教士在传教中充当了殖民主义侵略中国的工具,犯下种种罪行,引发民教冲突,清政府腐败无能不是最主要因素,排除D项。

6.A

选项 分析 正误

A 据图中信息和所学知识可知,当八国联军在京津地区进行侵略活动时,各地并没有派军队进京保卫皇帝,只有民间的义和团向京津地区挺进,这说明这一时期中央对地方的控制减弱了,中央集权面临挑战 √

B 资本输出的主要方式是建立工厂等,材料无法体现 ×

C 京津地区思想最为保守的表述与史实不符且材料无法体现 ×

D 义和团的口号是“扶清灭洋”,不是要推翻清政府的统治 ×

7.A 正确项分析:

错误项分析:一步破坏中国的领土完整,排除B项;第二次鸦片战争后,清政府的中央机构开始具有殖民色彩,排除C项;甲午中日战争后,列强在中国疯狂抢占势力范围,掀起了瓜分中国的狂潮,排除D项。

知识链接

《辛丑条约》的内容和危害

内容 危害

惩办“首祸诸臣”;禁止华北等地科举考试5年;禁止中国人成立或加入任何“与诸国仇敌之会” 标志着清政府成为列强统治中国的工具

向各国赔款白银4.5亿两,分39年还清 巨额赔款,加剧了中国的贫困和经济的衰败

将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守 “使馆区”实际上是“国中之国”

拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队 外国军队驻扎于中国战略要地,严重破坏了中国的主权完整

改总理衙门为外务部,班列六部之前等 便于清政府能够按照外国侵略者的意旨实行卖国的外交政策

8.B 据材料信息可知,梁启超和蔡和森从讨好帝国主义的角度批判刘坤一,而清政府从匡扶大局的角度赞扬刘坤一,说明不同立场影响对人物的评价,故选B项;材料体现的是对人物评价的差异,而非对人物的记载不同,排除A项;不同的评价缘于评价者的立场的差异,并不是体现人物的多面性,排除C项;不同时期,对于人物的评价随时代的变化而产生差异,并非大同小异,排除D项。

9.B 原则:其政策应以维持中国领土不使变更为指归。

选项 分析 正误

A 这一原则实际上是认同了美国的“门户开放”政策,而非遏制 ×

B 这一原则是将中国置于列强的共同统治之下,但形式上中国领土并未发生变更,维持了中国形式上的独立 √

C “化解了”一词表述过于绝对,不符合史实 ×

D 这一原则维护了列强在华的共同利益 ×

10.(1)特征:民间社会发展,逐步走向近代化;封建制度仍占主导地位,未能顺利完成转型。(4分)

说明:近代民族资本主义发展,新兴资产阶级力量壮大,引领了维新运动、新文化运动等,是中国近代化的表现。但封建制度仍未被彻底消灭,自然经济始终占据社会经济主导地位,男尊女卑、迷信等传统落后思想仍束缚着民众,给近代化带来阻碍。(4分)

(2)原因:国家,通过改革或革命,确立资产阶级代议制;民族国家的形成与发展。市场,世界市场的形成;工业革命的推动;资本主义的发展。社会,启蒙思想的传播;民众生活方式的转变。(6分)

解析 (1)第一小问特征,据材料一“尤其引人注目的是出现了民间社会发展的‘黄金时代’,甚至依稀可见近代市民社会的雏形”得出民间社会发展,逐步走向近代化;据材料一“这种良性互动关系未能得以长期维持,加之社会自身存在种种难以克服的缺陷,导致近代中国始终无法孕育出成熟的市民社会”得出封建制度仍占主导地位,未能顺利完成转型。第二小问说明,结合所学知识可知,洋务运动后中国的民族资本主义经济逐步发展,民族资产阶级的实力不断提升,更多的有识之士意识到了改革对中国近代化的重要性,于是出现了地主阶级领导的洋务运动、资产阶级领导的维新变法、辛亥革命和新文化运动,先后从技术、制度和思想文化的层面学习西方,但是由于封建制度的根深蒂固,小农经济始终处于主导地位,民族资本主义发展受到严重的限制,使得中国近代社会转型困难,由此可总结出答案。

(2)据材料二中的关键信息“西方赢得这场较量的三个关键因素是国家、市场和社会的崛起”并结合所学进行总结归纳。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存(二)

满分41分,限时25分钟

考点3 挽救民族危亡的斗争

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.1906年,柳亚子提出“重新建设一个中国人的中国来,然后可以定那堂堂皇皇的宪章,去做自由自立的国民”。其旨在( )

A.推动反封建意识增长 B.传播民族民权的思想

C.抨击清政府统治弊端 D.支持清末新政的措施

2.19世纪90年代初,康有为在广州创办万木草堂,至1897年已有求学者数百人。在课堂上,康有为纵论天下大事,每讲一学,必然上下古今,究其沿革得失,并举出欧洲的例子以资证明。康有为此举旨在( )

A.培养近代新式变法人才

B.揭开维新变法运动序幕

C.开启经世致用治学路径

D.增强国人民族民主意识

3.有学者认为,戊戌变法期间,命督抚廷臣保举人才开始成为光绪帝择用官吏的特殊方法。“明定国是”诏书颁布后,被保举者超过百人,光绪帝几乎全部下令召见。由此可知,光绪帝此举意在 ( )

A.废除科举取士制度 B.加强君权,推行变法

C.促使中央权力下移 D.消除帝后两派矛盾

4.戊戌政变后,保守派官员陈夔龙认为慈禧“并无仇视新法之意,徒以利害切身”。英国人赫德相信改革只是被“拖延”,但不会就此断送。日本驻华公使矢野文雄则将政变视为改革的“渐进”与“激进”路线之争。这反映出当时( )

A.变法革新是大势所趋

B.保守派内部对新法产生分歧

C.变法的条件不够成熟

D.维新派拥有广泛的变法基础

5.近代以来,西方基督教与中国传统文化摩擦不断,突出表现为民教冲突。下图中教案发生数有三个典型的高峰期。据此判断,影响民教冲突的最主要因素是( )

A.地缘矛盾 B.思想文化冲突

C.民族危机 D.清朝腐败落后

6.义和团运动兴起后,活动范围集中在京津及其附近地区(下图所示)。据此可知,当时 ( )

A.清政府中央集权面临挑战

B.列强扩大了对华资本输出

C.京津地区的思想最为保守

D.义和团旨在推翻清政府的统治

7.与下图所示情况有关的条约( )

A.使清政府完全沦为帝国主义的侵华工具

B.进一步破坏了中国的领土完整

C.导致清政府的中央机构开始具有殖民色彩

D.刺激列强掀起瓜分中国的狂潮

8.在清政府向十一国宣战后,刘坤一、张之洞等东南督抚与各参战国洽商“东南互保”协议。下表内容是对刘坤一的评价,对此解读最准确的是( )

来源 内容

清政府谕旨(1902年) 前年近畿之乱,该督保障东南,匡扶大局,厥功甚著。老成硕望,实为国家柱石之臣

梁启超《呜呼刘坤一、呜呼陶模!》(1902年) 拳匪之乱,立东南保护之约,不无小功。然自此以往,外国在南方之权力范围,亦愈确立矣。……刘近日所以得保其位置,隆隆日上者,由其媚外政策之日娴熟也

蔡和森《义和团与国民革命》(1924年) 方镇总督以至地方官……奴颜婢膝宣告,不顾北京形势如何,对于外人条约权利保护不怠,去讨好外国帝国主义

A.不同史料对人物的记载不同

B.不同立场影响对人物的评价

C.不同的评价体现人物的多面性

D.不同时期对人物评价大同小异

9.1900年10月,英国与德国签订《英德协定》,规定各国在中国的贸易及其他经济活动,均应遵循“自由开放,毫无差别”的原则,“不得利用现时之纷扰在中国获得任何领土利益,其政策应以维持中国领土不使变更为指归”。其所谓“原则”的推行( )

A.遏制了美国的“门户开放”政策

B.维持了中国形式上的独立

C.化解了列强在中国问题上的矛盾

D.触犯了其他列强在华权益

二、非选择题(本题共1小题,14分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 “国家”与“社会”的良性互动,使得在民族危机不断加深的近代中国,民族资本主义获得初步发展,政治改良也提上议事日程,尤其引人注目的是出现了民间社会发展的“黄金时代”,甚至依稀可见近代市民社会的雏形。但令人不无遗憾的是,这种良性互动关系未能得以长期维持,加之社会自身存在种种难以克服的缺陷,导致近代中国始终无法孕育出成熟的市民社会,也无从根本改变一以贯之的强国家、弱社会的结构性特征,更难以使近代中国走上独立富强的发展之路。

——摘编自朱英《转型时期的社会与国家》

材料二 在东西方较量中,西方在近代逐渐强大,并建立起世界殖民霸权,而东方却沦为列强的殖民地,从此一落千丈。有学者分析,西方赢得这场较量的三个关键因素是国家、市场和社会的崛起。这三个因素不是齐头并进的,它们有时合作、有时对立,相互缠绕、相互塑造,每个因素都存在几种不同的细分模式。顺着这个思路可以推测出,实现现代化的途径其实有很多种。

——摘编自李筠《西方史纲:文明纵横3000年》

(1)根据材料一,指出中国近代社会发展呈现的特征并结合所学知识加以说明。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代西方国家实现社会转型的原因。(6分)

答案全解全析

1.B

2.A 正确项分析:

错误项分析:排除B项;材料中虽涉及经世致用,但经世致用在明清之际便已有人提及,故“开启”一词表述不当,排除C项;材料没有涉及民族民主意识,排除D项。

3.B 戊戌变法期间,督抚廷臣保举人才开始成为光绪帝择用官吏的特殊方法,光绪帝亲自选拔官员的目的是加强君权,从而更好地推行变法,B项正确。戊戌变法并没有者的主观目的是加强中央集权,加强君主专制,排除C项;光绪帝此举是为加强君权,应对强大的后党力量,而不是消除帝后矛盾,排除D项。

4.A 正确项分析:

错误项分析:据“保守派官员陈夔龙认为慈禧‘并无仇视新法之意,徒以利害切身’”可知,材料并未涉及保守派内部对新法产生分歧,排除B项;材料强调的是国内官员及国外政客对戊戌政变的看法,而非对改革失败的原因分析,排除C项;维新变法缺乏广泛的社会基础,排除D项。

5.C 正确项分析:

错误项分析:地缘政治是指将地理因素作为影响甚至决定国家政治行为的一个基本因素,八国联军侵华的主要原因是帝国主义国家想要进一步瓜分、掠夺中国,与地缘无关,排除A项;自近代列强侵华以来,中西方之间思想文化冲突不断,排除B项;由于西方的殖民入侵,外国传教士在传教中充当了殖民主义侵略中国的工具,犯下种种罪行,引发民教冲突,清政府腐败无能不是最主要因素,排除D项。

6.A

选项 分析 正误

A 据图中信息和所学知识可知,当八国联军在京津地区进行侵略活动时,各地并没有派军队进京保卫皇帝,只有民间的义和团向京津地区挺进,这说明这一时期中央对地方的控制减弱了,中央集权面临挑战 √

B 资本输出的主要方式是建立工厂等,材料无法体现 ×

C 京津地区思想最为保守的表述与史实不符且材料无法体现 ×

D 义和团的口号是“扶清灭洋”,不是要推翻清政府的统治 ×

7.A 正确项分析:

错误项分析:一步破坏中国的领土完整,排除B项;第二次鸦片战争后,清政府的中央机构开始具有殖民色彩,排除C项;甲午中日战争后,列强在中国疯狂抢占势力范围,掀起了瓜分中国的狂潮,排除D项。

知识链接

《辛丑条约》的内容和危害

内容 危害

惩办“首祸诸臣”;禁止华北等地科举考试5年;禁止中国人成立或加入任何“与诸国仇敌之会” 标志着清政府成为列强统治中国的工具

向各国赔款白银4.5亿两,分39年还清 巨额赔款,加剧了中国的贫困和经济的衰败

将北京东交民巷划定为使馆区,中国人不得居住,各国可派兵驻守 “使馆区”实际上是“国中之国”

拆除大沽及有碍北京至海通道的所有炮台,各国可在自北京至山海关沿铁路12个重要地区驻扎军队 外国军队驻扎于中国战略要地,严重破坏了中国的主权完整

改总理衙门为外务部,班列六部之前等 便于清政府能够按照外国侵略者的意旨实行卖国的外交政策

8.B 据材料信息可知,梁启超和蔡和森从讨好帝国主义的角度批判刘坤一,而清政府从匡扶大局的角度赞扬刘坤一,说明不同立场影响对人物的评价,故选B项;材料体现的是对人物评价的差异,而非对人物的记载不同,排除A项;不同的评价缘于评价者的立场的差异,并不是体现人物的多面性,排除C项;不同时期,对于人物的评价随时代的变化而产生差异,并非大同小异,排除D项。

9.B 原则:其政策应以维持中国领土不使变更为指归。

选项 分析 正误

A 这一原则实际上是认同了美国的“门户开放”政策,而非遏制 ×

B 这一原则是将中国置于列强的共同统治之下,但形式上中国领土并未发生变更,维持了中国形式上的独立 √

C “化解了”一词表述过于绝对,不符合史实 ×

D 这一原则维护了列强在华的共同利益 ×

10.(1)特征:民间社会发展,逐步走向近代化;封建制度仍占主导地位,未能顺利完成转型。(4分)

说明:近代民族资本主义发展,新兴资产阶级力量壮大,引领了维新运动、新文化运动等,是中国近代化的表现。但封建制度仍未被彻底消灭,自然经济始终占据社会经济主导地位,男尊女卑、迷信等传统落后思想仍束缚着民众,给近代化带来阻碍。(4分)

(2)原因:国家,通过改革或革命,确立资产阶级代议制;民族国家的形成与发展。市场,世界市场的形成;工业革命的推动;资本主义的发展。社会,启蒙思想的传播;民众生活方式的转变。(6分)

解析 (1)第一小问特征,据材料一“尤其引人注目的是出现了民间社会发展的‘黄金时代’,甚至依稀可见近代市民社会的雏形”得出民间社会发展,逐步走向近代化;据材料一“这种良性互动关系未能得以长期维持,加之社会自身存在种种难以克服的缺陷,导致近代中国始终无法孕育出成熟的市民社会”得出封建制度仍占主导地位,未能顺利完成转型。第二小问说明,结合所学知识可知,洋务运动后中国的民族资本主义经济逐步发展,民族资产阶级的实力不断提升,更多的有识之士意识到了改革对中国近代化的重要性,于是出现了地主阶级领导的洋务运动、资产阶级领导的维新变法、辛亥革命和新文化运动,先后从技术、制度和思想文化的层面学习西方,但是由于封建制度的根深蒂固,小农经济始终处于主导地位,民族资本主义发展受到严重的限制,使得中国近代社会转型困难,由此可总结出答案。

(2)据材料二中的关键信息“西方赢得这场较量的三个关键因素是国家、市场和社会的崛起”并结合所学进行总结归纳。

同课章节目录