第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 127.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:19 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(一)

满分47分,限时25分钟

考点1 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 考点2 从隋唐盛世到五代十国

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.刘备入川后,恢复盐铁官营,发展水利事业,实行屯田制;孙权立足江东后,推广两牛一犁的“耦耕法”,广行屯田,与“海外交往范围辽阔”。这些举措( )

A.扩大了南方地区的经济优势

B.推动了三足鼎立局面的形成

C.加剧了南方地区的人地矛盾

D.增强了治理南方地区的实力

2.鲜卑政权代国在献帝(209—213年)当政时,将原有的氏族部落一分为十,其中以拓跋部为核心。他还下令废除了之前氏族社会族内通婚制度,规定必须与外姓族人通婚。这些措施( )

A.实现了政权的长治久安 B.结束了北方的分裂

C.壮大了鲜卑族的实力 D.意在推动民族交融

3.下图展示的是魏晋墓群中鲜卑族步陆孤氏陆丑墓葬出土的文物。这可以用来论证这一时期( )

A.中原文化的影响力巨大

B.中国与西欧直接往来增多

C.东西方的商贸往来交流

D.政府推行开明的民族政策

4.某学者提出:孝文帝亲政前鲜卑族统治者和汉族统治者之间就出现空前融洽的局面……可见,用矛盾的激烈来解释孝文帝改革的目的,是没有说服力的。该学者意在表达孝文帝改革( )

A.是由阶级矛盾激化引发的

B.指导思想一脉相承

C.受到儒家思想的影响

D.主要贡献是促进民族交融

5.西晋时华谭为庐江太守,“举寒族周访为孝廉,访果立功名”。北齐时自请举秀才试方略的马敬德及其学生刘昼,皆为寒门出身。由此可以看出当时( )

A.新式选官制度逐渐形成

B.并未严格遵循选官门资限制

C.选任官员极重个人才能

D.政府借助寒族打击世家大族

6.在唐代,中央政权向一些周边政权赐书,唐太宗曾赐《吉凶礼要》等给新罗,唐玄宗曾赐《毛诗》《礼记》《左传》等给吐蕃。新罗、吐蕃与唐朝往来频繁,多次派遣贵族子弟到长安求学。这( )

A.反映了中华文化的吸引力

B.说明羁縻政策取得了巨大成功

C.维护了宗藩关系长期稳定

D.加强了中央对边疆的有效管辖

7.756年,唐玄宗发布了一篇筹划平叛全局的制书,在划分各路势力的基础上,规定“应须士马、甲仗、粮赐等,并于当路自供”,于是“诸道节度使、观察使多率税商贾,以充军资杂用”。这一做法( )

A.埋下了藩镇割据的隐患 B.解决了朝廷的财政危机

C.开创了唐朝的盛世局面 D.旨在提高地方行政效率

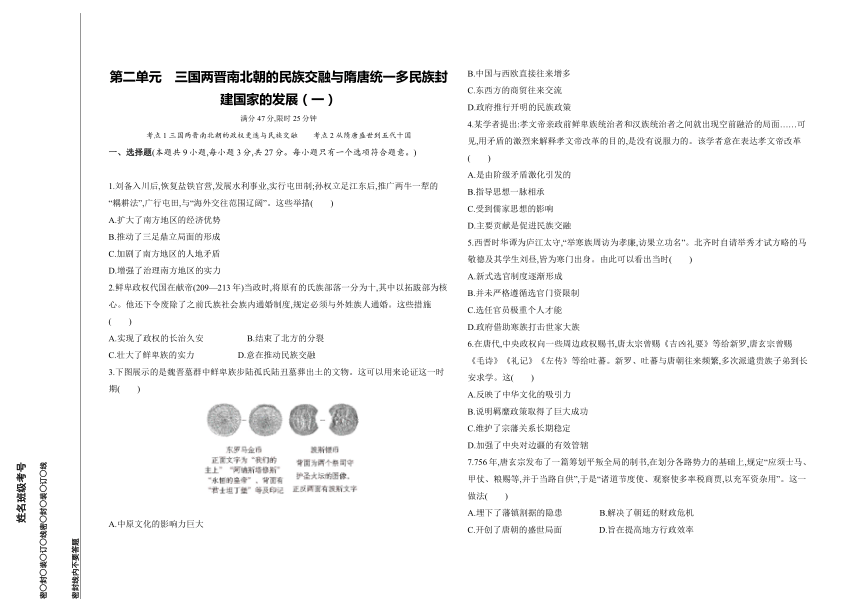

8.下图为“唐鸿胪井刻石”碑拓。这可用于研究唐朝( )

A.边疆管理与民族关系 B.军事建制与将士慰问

C.灾情赈济与水利设施 D.西域商路与驿道维护

9.下表内容为某学生搜集的不同时期部分文人对唐代藩镇的评价。据此可得出的结论是( )

“天下兵又动,太平竟何时……上天不虚应,祸福各有随。我欲进短策,无由至彤墀。刳肝以为纸,沥血以书辞” 韩愈《归彭城》

“唐之亡,强者分其地,为国以十数” 曾巩《殿中丞监扬州 税徐君墓志铭》

“世言唐亡于藩镇,而中叶以降,其不遂并于吐蕃、回纥,灭于黄巢者,未必非藩镇之力” 顾炎武《日知录》

A.学者立场和时代影响历史书写

B.上述材料均为研究唐代藩镇的一手史料

C.历史研究随着时代发展而完善

D.历史结论应以今日价值标准作最终判断

二、非选择题(本题共1小题,20分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 史前时期淮河流域的青莲岗文化与分布于黄河流域先后出现的仰韶文化、龙山文化基本形成各自独立的空间分布局面。西周时期,两次大规模分封诸侯,淮河上游出现诸侯国,但淮河中下游原住民与部分东夷结合,组成被称为“淮夷”的文化人群,成为独立于西周之外的重要势力。春秋时期,中原政权在向南发展中逐渐将控制范围从黄河流域延伸至淮河。至魏晋以来,长江流域经济区的开发越过淮河流域,直接立足于南方亚热带的地理环境中。随着唐宋时期经济重心转向长江下游地区,淮河流域的边缘性地位最终形成,要么河淮相连,要么江淮并属,这里不仅没有成为任何一类政权都城所在,甚至连行政区划也不再保持流域的完整。

材料二 淮河下游地处平原,几乎没有可以依凭的天然屏障,在政治与军事上自然造成“南得淮则足以拒北,北得淮则南不可保”的局面。随着历史的发展,中国古代南北军事交锋的必争之地由长江流域变为淮河流域。

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述中国古代淮河流域历史地位的变化。(12分)

(2)根据材料并结合所学知识,试举例说明“南得淮则足以拒北,北得淮则南不可保”,并分析淮河流域成为中国古代南北军事交锋“必争之地”的原因。(8分)

答案全解全析

1.D 根据材料并结合所学可知,刘备入川后发展农业和水利事业,孙权立足江东后,发展农业、贸易及工商业,这有利于南方经济的发展,从而为南方地区的治理提供了强有力的经济基础,D项正确;此时,南方经济刚得到开发,北方经济仍占主导地位,排除A项;B项与材料主旨不符,排除B项;当时南方地广人稀,人地矛盾并不突出,排除C项。

2.C 根据材料可知,鲜卑政权在献帝时将原有的氏族部落一分为十,还规定必须与外姓族人通婚,这打破了原有氏族内部通婚的制度,有利于族群的发展,从而壮大鲜卑族的实力,故C项正确。仅依靠材料中的措施并不能实现政权的长治久安,排除A项;439年鲜卑拓跋部建立的北魏统一北方,这与材料时间不符,排除B项;这项改革的目的在于强化拓跋氏及其鲜卑族的实力,而非推动民族交融,排除D项。

3.C 正确项分析:据材料“君士坦丁堡”“波斯”等可知,该墓的随葬品中包含外国货币,表明当时中西之间存在一定的商贸交流,这为研究中西方经济文化交流提供了实物资料,故选C项。

错误项分析:

选项 分析 错误类型

A 材料反映了外国货币在中国出现,并非中原文化的输出 无中生有

B 无法判断是直接往来还是间接往来 无中生有

D 材料中的货币是外国货币,涉及的是对外政策,而不是民族政策 概念混淆

4.B 据材料信息可知,该学者认为在孝文帝亲政前鲜卑族统治者和汉族统治者之间就已出现了融洽的局面,这说明孝文帝改革顺应了民族交融的历史趋势,指导思想一脉相承,故选B项;材料强调孝文帝改革的指导思想一脉相承,与阶级矛盾激化无关,排除A项;材料没有涉及儒家思想对改革的影响,排除C项;孝文帝改革的主要贡献是促进民族交融,但这并不是材料主旨,排除D项。

5.B 根据材料“举寒族周访为孝廉”“北齐时自请举秀才试方略的马敬德及其学生刘昼,皆为寒门出身”并结合所学知识可知,魏晋时期选官制度为九品中正制,主要看家世,但也有寒门子弟通过其他途径入仕,表明当时并未严格遵循选官门资限制,B项正确。A项在材料无从体现,排除;魏晋时期选官主要看家世,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

6.A 据题干可知,唐朝时期,统治者向周边政权赐书,新罗、吐蕃与唐朝往来频繁,也多次派遣贵族子弟到长安求学,这反映了中华文化强大的吸引力和影响力,故选A项;羁縻政策的特点是因俗而治,题干未涉及羁縻政策,排除B项;题干所述体现出中华文化的影响力大,但是并不能得出宗藩关系“长期稳定”的结论,排除C项;题干述及的是周边政权,而不是边疆地区,排除D项。

知识拓展

羁縻府州

唐太宗平定突厥后,设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度后来又推广到其他少数民族地区。

羁縻,即在少数民族地区设立特殊的行政单位,保持或基本保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构,承认其酋长、首领在本民族和本地区中的政治统治地位,任用少数民族地方首领为地方官吏,除在政治上隶属中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余一切事务均由少数民族首领自己管理。

7.A 据材料信息可知,唐玄宗的平叛全局制书中强调,在划分各路势力的基础上,各路自备武装和物资,这使得节度使、观察使等向商贾收税,强化了地方的实力,埋下了藩镇割据的隐患,故选A项;“解决了”的说法过于绝对,排除B项;安史之乱导致唐朝由盛转衰,排除C项;唐玄宗的做法旨在缓解平叛的财政压力,并非提高地方行政效率,排除D项。

8.A 据材料“敕持节……开元二年五月十八日”并结合所学可知,唐开元年间,遣鸿胪卿崔忻从长安前往辽东,册封靺鞨粟末部首领大祚荣为渤海郡王,为纪念这次册封盛事,凿井两口,史称鸿胪井,刻石一块,永为记验,这可用于研究唐朝边疆管理与民族关系,故选A项;“敕持节宣劳靺鞨使”是唐玄宗遣使册封靺鞨粟末部首领,与军事建制、将士慰问不符,排除B项;凿井两口以纪念册封盛事,而非灾情赈济与水利设施,排除C项;靺鞨族生活在我国东北地区,和西域地区商路、驿道的维护无关,排除D项。

9.A 韩愈是唐朝诗人,他看到了藩镇给社会带来的灾难和破坏,所以认为应该打击藩镇力量,而曾巩作为宋朝人,认为唐朝就是灭亡于藩镇割据,体现了宋代加强中央集权的时代要求,而明末清初的顾炎武则看到了藩镇对唐代中央集权的不利之处,也看到了由于藩镇之间彼此制约唐朝得以延续的客观现实,与处于君主专制中央集权末期的时代需求相呼应,综上所述,学者的立场和时代背景影响了其对历史的书写,故选A项。上述材料对研究唐代藩镇而言,都不是一手史料,排除B项;题干所述表明历史研究的结论会因不同的时代和不同的立场而有所差异,但并不能据此得出历史研究随着时代发展而完善的结论,排除C项;持之有据、言之有理、多种史料进行互证才可以得出历史结论,且要将其放到所处的时代去分析评价,而不能拿今日的价值标准作为最终判断的依据,排除D项。

10.(1)史前时期,生产力发展水平低下,文明发展呈现多元格局,淮河流域文化具有独立性。西周时期,由于实施分封制,西周政权开始向淮河上游发展,但淮河流域下游依然保持独立性。春秋至魏晋,由于黄河流域政权发展和南方经济开发,淮河流域逐渐失去独立性。唐宋以后,经济重心南移,淮河流域边缘性地位形成。(12分)

(2)举例:南朝后期,陈退守长江,最终无法抵御隋朝进攻而灭亡;南宋时期,宋金以淮水、大散关为界,形成对峙局面。(2分,举一例即可)原因:地理环境上无险可守;人口南迁;经济重心南移。(6分)

解析 (1)根据材料并结合所学进行分析概括即可。

材料 结合所学分析

各自独立的空间分布局面 史前时期,生产力发展水平低下,文明发展呈现多元格局,淮河流域文化具有独立性

成为独立于西周之外的重要势力 西周时期,由于实施分封制,西周政权开始向淮河上游发展,但淮河流域下游依然保持独立性

直接立足于南方亚热带的地理环境中 春秋至魏晋,由于黄河流域政权发展和南方经济开发,淮河流域逐渐失去独立性

经济重心转向长江下游地区,淮河流域的边缘性地位最终形成 经济重心南移,淮河流域边缘性地位形成

(2)第一小问结合所学,可列举淮河流域的战争及结果来说明“南得淮则足以拒北,北得淮则南不可保”。第二小问原因,结合所学从地理环境上无险可守、人口南迁、经济重心南移的角度分析。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展(一)

满分47分,限时25分钟

考点1 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 考点2 从隋唐盛世到五代十国

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.刘备入川后,恢复盐铁官营,发展水利事业,实行屯田制;孙权立足江东后,推广两牛一犁的“耦耕法”,广行屯田,与“海外交往范围辽阔”。这些举措( )

A.扩大了南方地区的经济优势

B.推动了三足鼎立局面的形成

C.加剧了南方地区的人地矛盾

D.增强了治理南方地区的实力

2.鲜卑政权代国在献帝(209—213年)当政时,将原有的氏族部落一分为十,其中以拓跋部为核心。他还下令废除了之前氏族社会族内通婚制度,规定必须与外姓族人通婚。这些措施( )

A.实现了政权的长治久安 B.结束了北方的分裂

C.壮大了鲜卑族的实力 D.意在推动民族交融

3.下图展示的是魏晋墓群中鲜卑族步陆孤氏陆丑墓葬出土的文物。这可以用来论证这一时期( )

A.中原文化的影响力巨大

B.中国与西欧直接往来增多

C.东西方的商贸往来交流

D.政府推行开明的民族政策

4.某学者提出:孝文帝亲政前鲜卑族统治者和汉族统治者之间就出现空前融洽的局面……可见,用矛盾的激烈来解释孝文帝改革的目的,是没有说服力的。该学者意在表达孝文帝改革( )

A.是由阶级矛盾激化引发的

B.指导思想一脉相承

C.受到儒家思想的影响

D.主要贡献是促进民族交融

5.西晋时华谭为庐江太守,“举寒族周访为孝廉,访果立功名”。北齐时自请举秀才试方略的马敬德及其学生刘昼,皆为寒门出身。由此可以看出当时( )

A.新式选官制度逐渐形成

B.并未严格遵循选官门资限制

C.选任官员极重个人才能

D.政府借助寒族打击世家大族

6.在唐代,中央政权向一些周边政权赐书,唐太宗曾赐《吉凶礼要》等给新罗,唐玄宗曾赐《毛诗》《礼记》《左传》等给吐蕃。新罗、吐蕃与唐朝往来频繁,多次派遣贵族子弟到长安求学。这( )

A.反映了中华文化的吸引力

B.说明羁縻政策取得了巨大成功

C.维护了宗藩关系长期稳定

D.加强了中央对边疆的有效管辖

7.756年,唐玄宗发布了一篇筹划平叛全局的制书,在划分各路势力的基础上,规定“应须士马、甲仗、粮赐等,并于当路自供”,于是“诸道节度使、观察使多率税商贾,以充军资杂用”。这一做法( )

A.埋下了藩镇割据的隐患 B.解决了朝廷的财政危机

C.开创了唐朝的盛世局面 D.旨在提高地方行政效率

8.下图为“唐鸿胪井刻石”碑拓。这可用于研究唐朝( )

A.边疆管理与民族关系 B.军事建制与将士慰问

C.灾情赈济与水利设施 D.西域商路与驿道维护

9.下表内容为某学生搜集的不同时期部分文人对唐代藩镇的评价。据此可得出的结论是( )

“天下兵又动,太平竟何时……上天不虚应,祸福各有随。我欲进短策,无由至彤墀。刳肝以为纸,沥血以书辞” 韩愈《归彭城》

“唐之亡,强者分其地,为国以十数” 曾巩《殿中丞监扬州 税徐君墓志铭》

“世言唐亡于藩镇,而中叶以降,其不遂并于吐蕃、回纥,灭于黄巢者,未必非藩镇之力” 顾炎武《日知录》

A.学者立场和时代影响历史书写

B.上述材料均为研究唐代藩镇的一手史料

C.历史研究随着时代发展而完善

D.历史结论应以今日价值标准作最终判断

二、非选择题(本题共1小题,20分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料一 史前时期淮河流域的青莲岗文化与分布于黄河流域先后出现的仰韶文化、龙山文化基本形成各自独立的空间分布局面。西周时期,两次大规模分封诸侯,淮河上游出现诸侯国,但淮河中下游原住民与部分东夷结合,组成被称为“淮夷”的文化人群,成为独立于西周之外的重要势力。春秋时期,中原政权在向南发展中逐渐将控制范围从黄河流域延伸至淮河。至魏晋以来,长江流域经济区的开发越过淮河流域,直接立足于南方亚热带的地理环境中。随着唐宋时期经济重心转向长江下游地区,淮河流域的边缘性地位最终形成,要么河淮相连,要么江淮并属,这里不仅没有成为任何一类政权都城所在,甚至连行政区划也不再保持流域的完整。

材料二 淮河下游地处平原,几乎没有可以依凭的天然屏障,在政治与军事上自然造成“南得淮则足以拒北,北得淮则南不可保”的局面。随着历史的发展,中国古代南北军事交锋的必争之地由长江流域变为淮河流域。

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述中国古代淮河流域历史地位的变化。(12分)

(2)根据材料并结合所学知识,试举例说明“南得淮则足以拒北,北得淮则南不可保”,并分析淮河流域成为中国古代南北军事交锋“必争之地”的原因。(8分)

答案全解全析

1.D 根据材料并结合所学可知,刘备入川后发展农业和水利事业,孙权立足江东后,发展农业、贸易及工商业,这有利于南方经济的发展,从而为南方地区的治理提供了强有力的经济基础,D项正确;此时,南方经济刚得到开发,北方经济仍占主导地位,排除A项;B项与材料主旨不符,排除B项;当时南方地广人稀,人地矛盾并不突出,排除C项。

2.C 根据材料可知,鲜卑政权在献帝时将原有的氏族部落一分为十,还规定必须与外姓族人通婚,这打破了原有氏族内部通婚的制度,有利于族群的发展,从而壮大鲜卑族的实力,故C项正确。仅依靠材料中的措施并不能实现政权的长治久安,排除A项;439年鲜卑拓跋部建立的北魏统一北方,这与材料时间不符,排除B项;这项改革的目的在于强化拓跋氏及其鲜卑族的实力,而非推动民族交融,排除D项。

3.C 正确项分析:据材料“君士坦丁堡”“波斯”等可知,该墓的随葬品中包含外国货币,表明当时中西之间存在一定的商贸交流,这为研究中西方经济文化交流提供了实物资料,故选C项。

错误项分析:

选项 分析 错误类型

A 材料反映了外国货币在中国出现,并非中原文化的输出 无中生有

B 无法判断是直接往来还是间接往来 无中生有

D 材料中的货币是外国货币,涉及的是对外政策,而不是民族政策 概念混淆

4.B 据材料信息可知,该学者认为在孝文帝亲政前鲜卑族统治者和汉族统治者之间就已出现了融洽的局面,这说明孝文帝改革顺应了民族交融的历史趋势,指导思想一脉相承,故选B项;材料强调孝文帝改革的指导思想一脉相承,与阶级矛盾激化无关,排除A项;材料没有涉及儒家思想对改革的影响,排除C项;孝文帝改革的主要贡献是促进民族交融,但这并不是材料主旨,排除D项。

5.B 根据材料“举寒族周访为孝廉”“北齐时自请举秀才试方略的马敬德及其学生刘昼,皆为寒门出身”并结合所学知识可知,魏晋时期选官制度为九品中正制,主要看家世,但也有寒门子弟通过其他途径入仕,表明当时并未严格遵循选官门资限制,B项正确。A项在材料无从体现,排除;魏晋时期选官主要看家世,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

6.A 据题干可知,唐朝时期,统治者向周边政权赐书,新罗、吐蕃与唐朝往来频繁,也多次派遣贵族子弟到长安求学,这反映了中华文化强大的吸引力和影响力,故选A项;羁縻政策的特点是因俗而治,题干未涉及羁縻政策,排除B项;题干所述体现出中华文化的影响力大,但是并不能得出宗藩关系“长期稳定”的结论,排除C项;题干述及的是周边政权,而不是边疆地区,排除D项。

知识拓展

羁縻府州

唐太宗平定突厥后,设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度后来又推广到其他少数民族地区。

羁縻,即在少数民族地区设立特殊的行政单位,保持或基本保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构,承认其酋长、首领在本民族和本地区中的政治统治地位,任用少数民族地方首领为地方官吏,除在政治上隶属中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余一切事务均由少数民族首领自己管理。

7.A 据材料信息可知,唐玄宗的平叛全局制书中强调,在划分各路势力的基础上,各路自备武装和物资,这使得节度使、观察使等向商贾收税,强化了地方的实力,埋下了藩镇割据的隐患,故选A项;“解决了”的说法过于绝对,排除B项;安史之乱导致唐朝由盛转衰,排除C项;唐玄宗的做法旨在缓解平叛的财政压力,并非提高地方行政效率,排除D项。

8.A 据材料“敕持节……开元二年五月十八日”并结合所学可知,唐开元年间,遣鸿胪卿崔忻从长安前往辽东,册封靺鞨粟末部首领大祚荣为渤海郡王,为纪念这次册封盛事,凿井两口,史称鸿胪井,刻石一块,永为记验,这可用于研究唐朝边疆管理与民族关系,故选A项;“敕持节宣劳靺鞨使”是唐玄宗遣使册封靺鞨粟末部首领,与军事建制、将士慰问不符,排除B项;凿井两口以纪念册封盛事,而非灾情赈济与水利设施,排除C项;靺鞨族生活在我国东北地区,和西域地区商路、驿道的维护无关,排除D项。

9.A 韩愈是唐朝诗人,他看到了藩镇给社会带来的灾难和破坏,所以认为应该打击藩镇力量,而曾巩作为宋朝人,认为唐朝就是灭亡于藩镇割据,体现了宋代加强中央集权的时代要求,而明末清初的顾炎武则看到了藩镇对唐代中央集权的不利之处,也看到了由于藩镇之间彼此制约唐朝得以延续的客观现实,与处于君主专制中央集权末期的时代需求相呼应,综上所述,学者的立场和时代背景影响了其对历史的书写,故选A项。上述材料对研究唐代藩镇而言,都不是一手史料,排除B项;题干所述表明历史研究的结论会因不同的时代和不同的立场而有所差异,但并不能据此得出历史研究随着时代发展而完善的结论,排除C项;持之有据、言之有理、多种史料进行互证才可以得出历史结论,且要将其放到所处的时代去分析评价,而不能拿今日的价值标准作为最终判断的依据,排除D项。

10.(1)史前时期,生产力发展水平低下,文明发展呈现多元格局,淮河流域文化具有独立性。西周时期,由于实施分封制,西周政权开始向淮河上游发展,但淮河流域下游依然保持独立性。春秋至魏晋,由于黄河流域政权发展和南方经济开发,淮河流域逐渐失去独立性。唐宋以后,经济重心南移,淮河流域边缘性地位形成。(12分)

(2)举例:南朝后期,陈退守长江,最终无法抵御隋朝进攻而灭亡;南宋时期,宋金以淮水、大散关为界,形成对峙局面。(2分,举一例即可)原因:地理环境上无险可守;人口南迁;经济重心南移。(6分)

解析 (1)根据材料并结合所学进行分析概括即可。

材料 结合所学分析

各自独立的空间分布局面 史前时期,生产力发展水平低下,文明发展呈现多元格局,淮河流域文化具有独立性

成为独立于西周之外的重要势力 西周时期,由于实施分封制,西周政权开始向淮河上游发展,但淮河流域下游依然保持独立性

直接立足于南方亚热带的地理环境中 春秋至魏晋,由于黄河流域政权发展和南方经济开发,淮河流域逐渐失去独立性

经济重心转向长江下游地区,淮河流域的边缘性地位最终形成 经济重心南移,淮河流域边缘性地位形成

(2)第一小问结合所学,可列举淮河流域的战争及结果来说明“南得淮则足以拒北,北得淮则南不可保”。第二小问原因,结合所学从地理环境上无险可守、人口南迁、经济重心南移的角度分析。

同课章节目录