高频微专题4 新中国的经济建设(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 高频微专题4 新中国的经济建设(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 530.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:30 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

高频微专题4 新中国的经济建设

满分40分,限时25分钟

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

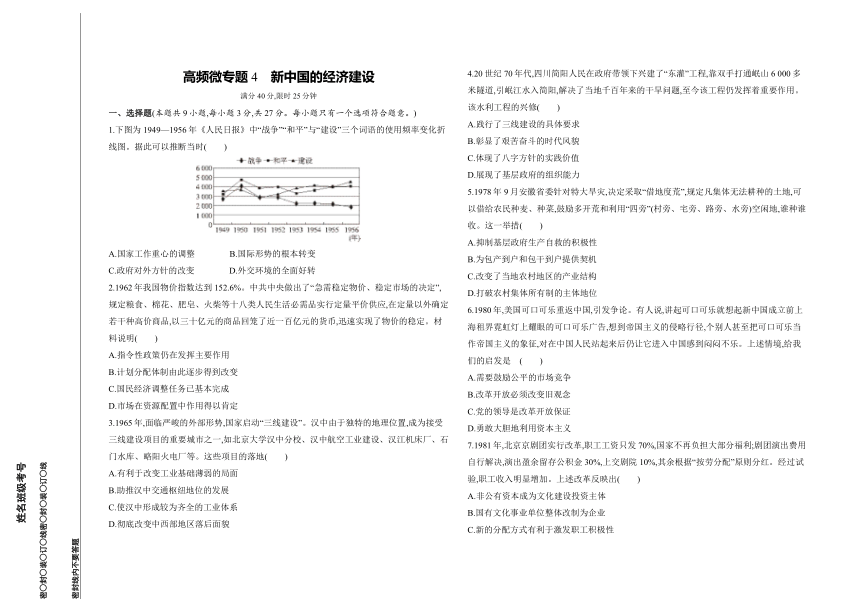

1.下图为1949—1956年《人民日报》中“战争”“和平”与“建设”三个词语的使用频率变化折线图。据此可以推断当时( )

A.国家工作重心的调整 B.国际形势的根本转变

C.政府对外方针的改变 D.外交环境的全面好转

2.1962年我国物价指数达到152.6%。中共中央做出了“急需稳定物价、稳定市场的决定”,规定粮食、棉花、肥皂、火柴等十八类人民生活必需品实行定量平价供应,在定量以外确定若干种高价商品,以三十亿元的商品回笼了近一百亿元的货币,迅速实现了物价的稳定。材料说明( )

A.指令性政策仍在发挥主要作用

B.计划分配体制由此逐步得到改变

C.国民经济调整任务已基本完成

D.市场在资源配置中作用得以肯定

3.1965年,面临严峻的外部形势,国家启动“三线建设”。汉中由于独特的地理位置,成为接受三线建设项目的重要城市之一,如北京大学汉中分校、汉中航空工业建设、汉江机床厂、石门水库、略阳火电厂等。这些项目的落地( )

A.有利于改变工业基础薄弱的局面

B.助推汉中交通枢纽地位的发展

C.使汉中形成较为齐全的工业体系

D.彻底改变中西部地区落后面貌

4.20世纪70年代,四川简阳人民在政府带领下兴建了“东灌”工程,靠双手打通岷山6 000多米隧道,引岷江水入简阳,解决了当地千百年来的干旱问题,至今该工程仍发挥着重要作用。该水利工程的兴修( )

A.践行了三线建设的具体要求

B.彰显了艰苦奋斗的时代风貌

C.体现了八字方针的实践价值

D.展现了基层政府的组织能力

5.1978年9月安徽省委针对特大旱灾,决定采取“借地度荒”,规定凡集体无法耕种的土地,可以借给农民种麦、种菜,鼓励多开荒和利用“四旁”(村旁、宅旁、路旁、水旁)空闲地,谁种谁收。这一举措( )

A.抑制基层政府生产自救的积极性

B.为包产到户和包干到户提供契机

C.改变了当地农村地区的产业结构

D.打破农村集体所有制的主体地位

6.1980年,美国可口可乐重返中国,引发争论。有人说,讲起可口可乐就想起新中国成立前上海租界霓虹灯上耀眼的可口可乐广告,想到帝国主义的侵略行径,个别人甚至把可口可乐当作帝国主义的象征,对在中国人民站起来后仍让它进入中国感到闷闷不乐。上述情境,给我们的启发是 ( )

A.需要鼓励公平的市场竞争

B.改革开放必须改变旧观念

C.党的领导是改革开放保证

D.勇敢大胆地利用资本主义

7.1981年,北京京剧团实行改革,职工工资只发70%,国家不再负担大部分福利;剧团演出费用自行解决,演出盈余留存公积金30%,上交剧院10%,其余根据“按劳分配”原则分红。经过试验,职工收入明显增加。上述改革反映出( )

A.非公有资本成为文化建设投资主体

B.国有文化事业单位整体改制为企业

C.新的分配方式有利于激发职工积极性

D.社会主义市场经济体制改革目标确立

8.下表为乡镇企业行业分布表(单位:万个)。表中的数据变化说明这一时期我国( )

年份 农业 工业 建筑业 交通运输业 商、饮、服务业

1982 29.28 74.92 5.38 9.58 17.01

1988 23.28 773.52 95.58 372.55 623.23

A.农村的剩余劳动力大量转移

B.城乡间差异呈缩小趋势

C.社会主义市场经济体制确立

D.城市经济体制改革深化

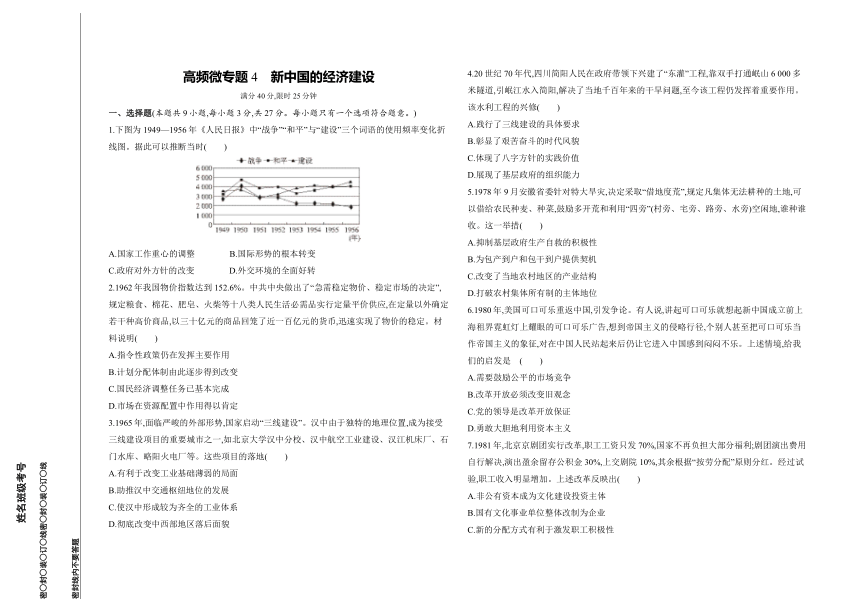

9.图中甲阶段数据变化主要得益于( )

A.城市经济体制改革的全面展开

B.解放思想深化改革

C.社会主义市场经济体制的建立

D.科教兴国战略实施

二、非选择题(本题共1小题,13分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国经济结构指中国国民经济的组成和构造。1952年沿海省份工业总产值占全国70%左右,内陆省份仅占30%左右,而“一五”期间苏联援建的约80%的项目则落在内陆中西部地区,这是当时新中国所处的国际国内形势以及地缘经济政治使然。20世纪60年代中后期,国际局势和周边环境恶化,三线建设使我国生产力布局进一步西移。在20世纪80年代,中国与周边各国的关系趋于缓和,东南沿海地区参与了世界经济分工,促进了内地和边境省份的经济发展。据统计,我国第一产业产值在GDP中所占比重到2007年下降到10.97%,第三产业产值在GDP中所占比重在2018年达到52.2%。

新中国成立以来,经济结构的变化表现在从重生产轻消费的重工业基础建设,转向轻重工业、农业和服务业合理发展,完成了国民生产总值翻两番的“两步走”目标;经济变迁验证了中国特色社会主义的强大生命力,展现了中国特色社会主义理论的不断创新与发展。

——摘编自王志凯《新中国成立以来

经济结构变迁历程与未来方向》

(1)根据材料,概括新中国成立以来经济格局演变的特征。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析影响新中国成立以来经济格局演变的因素。(7分)

答案全解全析

1.A 材料中呈现了1949—1956年“战争”“和平”与“建设”三个词语的使用频率。

结合这一时期相关史实可以推断,当时国家的工作重心转移到经济建设上来,故选A项。国际形势的根本转变和外交环境的全面好转均不符合史实,排除B、D两项;根据材料信息不能推断出政府的对外方针发生改变,排除C项。

2.A

A 材料反映了面对物价上涨的现实,中央政府采取行政手段和经济手段实现了物价的稳定,这说明当时指令性的政策依然发挥主要作用 √

B 1962年属于国民经济的调整时期,计划分配体制并没有改变 ×

C 1965年国民经济调整任务基本完成 ×

D 材料凸显的是政府的作用 ×

知识链接

计划经济体制

1.含义:是对生产、资源分配以及产品消费事先进行计划的经济体制。

2.建立原因

(1)适应社会主义工业化建设的需要。

(2)保障人民群众基本生活的需要。

(3)借鉴苏联计划经济体制。

(4)战争年代新民主主义经济的影响。

(5)是对马克思主义经济理论的传统理解。

3.特点

(1)在集中统一的原则下,强调中央与地方两个积极性的结合。

(2)以计划管理为主。

(3)在计划管理上实行多种计划类型。

(4)比较注重宏观调控,综合平衡。

4.作用

(1)有助于在短期内医治新中国成立前后遗留下来的经济恶性波动,以顺利地渡过经济困难时期。

(2)有助于把有限的资源集中到重点建设上,奠定了国民经济良性循环的物质基础。

5.局限性:随着生产力的发展和社会进步,计划经济体制逐步失去活力,弊端日益暴露。

3.A 正确项分析:

错误项分析:据材料“北京大学汉中分校……略阳火电厂等”可知,未涉及交通枢纽的相关内容,排除B项;材料中所提及的企业多是重工业,故无法证明已形成齐全的列企业和高校,但“彻底改变”夸大其作用,排除D项。

4.B 正确项分析:

错误项分析:三线建设主要是在大西南、大西北建设重工业,应对美国和苏联的威胁,排除A项。材料中的时间与实行八字方针的时间不符,且八字方针主要是调整农业发展速度和轻重工业比重,排除C项。D项与材料主旨不符,材料意在强调人民群众在艰苦条件下改造自然的魄力,排除D项。

5.B 正确项分析:

错误项分析:材料中地方政府积极采取措施,“土地,可以借给农民种麦、种菜”,给了基层政府和民众一定的自主权,所以应是激发了基层政府生产自救的积极性,而不是抑制,排除A项;产业结构指农业、工业、服务业等在经济总量中所占比重,材料中只是将土地借给农民耕种,没有体现农村地区产业结构变化,排除C项;结合所学知识可知,1956年三大改造完成至今,农村一直是集体所有制占主体地位,排除D项。

知识归纳

现代中国农村生产关系的四次重要调整

调整 原因 核心内容 结果

土地 改革 (1950— 1952年) 封建土地所有制严重阻碍生产力发展,很多农民无地或少地 废除地主土地所有制,实行农民土地所有制 解放农村生产力,为我国农业发展和工业化开辟道路

农业 合作化 (1953— 1956年) 小农经济难以满足国民经济发展的需要 把土地等主要生产资料由私有制变为公有制,并实行集体经营 进一步提高了农村生产力,为社会主义工业化建设奠定基础

人民 公社化 (1958年 开始) 一些领导人主观认为农业合作化的规模越大,公有化程度越高,越能促进经济的发展 提高公有化程度,扩大公有化规模 严重损害了农民的利益,挫伤了农民的生产积极性,破坏了农村生产力

家庭 联产 承包 责任制 (1978年 后) 人民公社体制挫伤农民生产积极性;党中央正确总结了农业合作化和人民公社化的经验教训,实行农村经济体制改革 在坚持土地公有制的前提下,改变经营管理方式,实行分户经营、自负盈亏 极大地调动了农民的生产积极性,解放了农村生产力,推动了农业发展,乡镇企业逐渐兴起

6.B 正确项分析:

错误项分析:材料中描述的是人们的原有观念,没有体现市场竞争及党的领导的相关信息,排除A、C两项;据“想到帝国主义的侵略行径,个别人甚至把可口可乐当作帝国主义的象征”可知“勇敢大胆地利用资本主义”并不符合材料主旨,排除D项。

7.C

A 北京京剧团属于国有文化事业单位,不是非公有资本 ×

B 材料强调北京京剧团工资福利制度的改革,没有改变剧团国有文化事业单位的性质 ×

C 由材料“根据‘按劳分配’原则分红”可知该做法突破了原来的平均主义,调动了剧团职工的演出积极性 √

D 1992年10月,中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制 ×

8.A 据表格信息可知,1982年至1988年,农业类乡镇企业数量减少,而工业、建筑业类等乡镇企业数量增多,说明农业人口向其他行业转移,故选A项;材料仅罗列了乡镇企业行业分布情况,未与城市相关信息对比,无法得出城乡差距缩小,排除B项;1992年中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,21世纪初社会主义市场经济体制基本建立,排除C项;材料体现的是乡镇企业,无法反映城市经济体制改革的情况,排除D项。

9.B

A 据所学可知,城市经济体制改革的全面展开是在1984年,与这一阶段时间不符 ×

B 据材料数据可知,1990—1995年国内生产总值大幅上升,结合所学可知,这主要得益于1992年南方谈话的发表和中共十四大的召开,推动了思想解放和改革开放的深入发展 √

C 据所学可知,社会主义市场经济体制的建立是在21世纪初,与这一阶段时间不符 ×

D 据所学可知,科教兴国战略是在1995年正式提出实施,与这一阶段时间不符 ×

10.(1)特征:由沿海地区逐渐向内地和边境地区发展,再到东西协调发展;第三产业比重逐渐上升。(6分)

(2)因素:国际局势和周边环境的变化;党和政府的高度重视和不断探索;社会主义基本制度的确立;改革开放的实施及深入推进;中国特色社会主义理论体系的创新与发展。(7分,任答4点可得7分)

解析 (1)据材料“1952年沿海……内陆中西部地区……西移”得出由沿海地区逐渐向内地和边境地区发展,再到东西协调发展;据材料“第三产业……52.2%”得出第三产业比重逐渐上升。

(2)据材料“国际国内形势……周边环境恶化”得出国际局势和周边环境的变化;结合所学可知,经济格局的布局需要国家政策的统筹安排和制度的保障,得出党和政府的高度重视和不断探索、社会主义基本制度的确立;据材料“在20世纪80年代……世界经济分工”得出改革开放的实施及深入推进;据材料“中国特色社会主义理论的不断创新与发展”得出中国特色社会主义理论体系的创新与发展。

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

高频微专题4 新中国的经济建设

满分40分,限时25分钟

一、选择题(本题共9小题,每小题3分,共27分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.下图为1949—1956年《人民日报》中“战争”“和平”与“建设”三个词语的使用频率变化折线图。据此可以推断当时( )

A.国家工作重心的调整 B.国际形势的根本转变

C.政府对外方针的改变 D.外交环境的全面好转

2.1962年我国物价指数达到152.6%。中共中央做出了“急需稳定物价、稳定市场的决定”,规定粮食、棉花、肥皂、火柴等十八类人民生活必需品实行定量平价供应,在定量以外确定若干种高价商品,以三十亿元的商品回笼了近一百亿元的货币,迅速实现了物价的稳定。材料说明( )

A.指令性政策仍在发挥主要作用

B.计划分配体制由此逐步得到改变

C.国民经济调整任务已基本完成

D.市场在资源配置中作用得以肯定

3.1965年,面临严峻的外部形势,国家启动“三线建设”。汉中由于独特的地理位置,成为接受三线建设项目的重要城市之一,如北京大学汉中分校、汉中航空工业建设、汉江机床厂、石门水库、略阳火电厂等。这些项目的落地( )

A.有利于改变工业基础薄弱的局面

B.助推汉中交通枢纽地位的发展

C.使汉中形成较为齐全的工业体系

D.彻底改变中西部地区落后面貌

4.20世纪70年代,四川简阳人民在政府带领下兴建了“东灌”工程,靠双手打通岷山6 000多米隧道,引岷江水入简阳,解决了当地千百年来的干旱问题,至今该工程仍发挥着重要作用。该水利工程的兴修( )

A.践行了三线建设的具体要求

B.彰显了艰苦奋斗的时代风貌

C.体现了八字方针的实践价值

D.展现了基层政府的组织能力

5.1978年9月安徽省委针对特大旱灾,决定采取“借地度荒”,规定凡集体无法耕种的土地,可以借给农民种麦、种菜,鼓励多开荒和利用“四旁”(村旁、宅旁、路旁、水旁)空闲地,谁种谁收。这一举措( )

A.抑制基层政府生产自救的积极性

B.为包产到户和包干到户提供契机

C.改变了当地农村地区的产业结构

D.打破农村集体所有制的主体地位

6.1980年,美国可口可乐重返中国,引发争论。有人说,讲起可口可乐就想起新中国成立前上海租界霓虹灯上耀眼的可口可乐广告,想到帝国主义的侵略行径,个别人甚至把可口可乐当作帝国主义的象征,对在中国人民站起来后仍让它进入中国感到闷闷不乐。上述情境,给我们的启发是 ( )

A.需要鼓励公平的市场竞争

B.改革开放必须改变旧观念

C.党的领导是改革开放保证

D.勇敢大胆地利用资本主义

7.1981年,北京京剧团实行改革,职工工资只发70%,国家不再负担大部分福利;剧团演出费用自行解决,演出盈余留存公积金30%,上交剧院10%,其余根据“按劳分配”原则分红。经过试验,职工收入明显增加。上述改革反映出( )

A.非公有资本成为文化建设投资主体

B.国有文化事业单位整体改制为企业

C.新的分配方式有利于激发职工积极性

D.社会主义市场经济体制改革目标确立

8.下表为乡镇企业行业分布表(单位:万个)。表中的数据变化说明这一时期我国( )

年份 农业 工业 建筑业 交通运输业 商、饮、服务业

1982 29.28 74.92 5.38 9.58 17.01

1988 23.28 773.52 95.58 372.55 623.23

A.农村的剩余劳动力大量转移

B.城乡间差异呈缩小趋势

C.社会主义市场经济体制确立

D.城市经济体制改革深化

9.图中甲阶段数据变化主要得益于( )

A.城市经济体制改革的全面展开

B.解放思想深化改革

C.社会主义市场经济体制的建立

D.科教兴国战略实施

二、非选择题(本题共1小题,13分。)

10.阅读材料,完成下列要求。

材料 中国经济结构指中国国民经济的组成和构造。1952年沿海省份工业总产值占全国70%左右,内陆省份仅占30%左右,而“一五”期间苏联援建的约80%的项目则落在内陆中西部地区,这是当时新中国所处的国际国内形势以及地缘经济政治使然。20世纪60年代中后期,国际局势和周边环境恶化,三线建设使我国生产力布局进一步西移。在20世纪80年代,中国与周边各国的关系趋于缓和,东南沿海地区参与了世界经济分工,促进了内地和边境省份的经济发展。据统计,我国第一产业产值在GDP中所占比重到2007年下降到10.97%,第三产业产值在GDP中所占比重在2018年达到52.2%。

新中国成立以来,经济结构的变化表现在从重生产轻消费的重工业基础建设,转向轻重工业、农业和服务业合理发展,完成了国民生产总值翻两番的“两步走”目标;经济变迁验证了中国特色社会主义的强大生命力,展现了中国特色社会主义理论的不断创新与发展。

——摘编自王志凯《新中国成立以来

经济结构变迁历程与未来方向》

(1)根据材料,概括新中国成立以来经济格局演变的特征。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析影响新中国成立以来经济格局演变的因素。(7分)

答案全解全析

1.A 材料中呈现了1949—1956年“战争”“和平”与“建设”三个词语的使用频率。

结合这一时期相关史实可以推断,当时国家的工作重心转移到经济建设上来,故选A项。国际形势的根本转变和外交环境的全面好转均不符合史实,排除B、D两项;根据材料信息不能推断出政府的对外方针发生改变,排除C项。

2.A

A 材料反映了面对物价上涨的现实,中央政府采取行政手段和经济手段实现了物价的稳定,这说明当时指令性的政策依然发挥主要作用 √

B 1962年属于国民经济的调整时期,计划分配体制并没有改变 ×

C 1965年国民经济调整任务基本完成 ×

D 材料凸显的是政府的作用 ×

知识链接

计划经济体制

1.含义:是对生产、资源分配以及产品消费事先进行计划的经济体制。

2.建立原因

(1)适应社会主义工业化建设的需要。

(2)保障人民群众基本生活的需要。

(3)借鉴苏联计划经济体制。

(4)战争年代新民主主义经济的影响。

(5)是对马克思主义经济理论的传统理解。

3.特点

(1)在集中统一的原则下,强调中央与地方两个积极性的结合。

(2)以计划管理为主。

(3)在计划管理上实行多种计划类型。

(4)比较注重宏观调控,综合平衡。

4.作用

(1)有助于在短期内医治新中国成立前后遗留下来的经济恶性波动,以顺利地渡过经济困难时期。

(2)有助于把有限的资源集中到重点建设上,奠定了国民经济良性循环的物质基础。

5.局限性:随着生产力的发展和社会进步,计划经济体制逐步失去活力,弊端日益暴露。

3.A 正确项分析:

错误项分析:据材料“北京大学汉中分校……略阳火电厂等”可知,未涉及交通枢纽的相关内容,排除B项;材料中所提及的企业多是重工业,故无法证明已形成齐全的列企业和高校,但“彻底改变”夸大其作用,排除D项。

4.B 正确项分析:

错误项分析:三线建设主要是在大西南、大西北建设重工业,应对美国和苏联的威胁,排除A项。材料中的时间与实行八字方针的时间不符,且八字方针主要是调整农业发展速度和轻重工业比重,排除C项。D项与材料主旨不符,材料意在强调人民群众在艰苦条件下改造自然的魄力,排除D项。

5.B 正确项分析:

错误项分析:材料中地方政府积极采取措施,“土地,可以借给农民种麦、种菜”,给了基层政府和民众一定的自主权,所以应是激发了基层政府生产自救的积极性,而不是抑制,排除A项;产业结构指农业、工业、服务业等在经济总量中所占比重,材料中只是将土地借给农民耕种,没有体现农村地区产业结构变化,排除C项;结合所学知识可知,1956年三大改造完成至今,农村一直是集体所有制占主体地位,排除D项。

知识归纳

现代中国农村生产关系的四次重要调整

调整 原因 核心内容 结果

土地 改革 (1950— 1952年) 封建土地所有制严重阻碍生产力发展,很多农民无地或少地 废除地主土地所有制,实行农民土地所有制 解放农村生产力,为我国农业发展和工业化开辟道路

农业 合作化 (1953— 1956年) 小农经济难以满足国民经济发展的需要 把土地等主要生产资料由私有制变为公有制,并实行集体经营 进一步提高了农村生产力,为社会主义工业化建设奠定基础

人民 公社化 (1958年 开始) 一些领导人主观认为农业合作化的规模越大,公有化程度越高,越能促进经济的发展 提高公有化程度,扩大公有化规模 严重损害了农民的利益,挫伤了农民的生产积极性,破坏了农村生产力

家庭 联产 承包 责任制 (1978年 后) 人民公社体制挫伤农民生产积极性;党中央正确总结了农业合作化和人民公社化的经验教训,实行农村经济体制改革 在坚持土地公有制的前提下,改变经营管理方式,实行分户经营、自负盈亏 极大地调动了农民的生产积极性,解放了农村生产力,推动了农业发展,乡镇企业逐渐兴起

6.B 正确项分析:

错误项分析:材料中描述的是人们的原有观念,没有体现市场竞争及党的领导的相关信息,排除A、C两项;据“想到帝国主义的侵略行径,个别人甚至把可口可乐当作帝国主义的象征”可知“勇敢大胆地利用资本主义”并不符合材料主旨,排除D项。

7.C

A 北京京剧团属于国有文化事业单位,不是非公有资本 ×

B 材料强调北京京剧团工资福利制度的改革,没有改变剧团国有文化事业单位的性质 ×

C 由材料“根据‘按劳分配’原则分红”可知该做法突破了原来的平均主义,调动了剧团职工的演出积极性 √

D 1992年10月,中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制 ×

8.A 据表格信息可知,1982年至1988年,农业类乡镇企业数量减少,而工业、建筑业类等乡镇企业数量增多,说明农业人口向其他行业转移,故选A项;材料仅罗列了乡镇企业行业分布情况,未与城市相关信息对比,无法得出城乡差距缩小,排除B项;1992年中共十四大明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制,21世纪初社会主义市场经济体制基本建立,排除C项;材料体现的是乡镇企业,无法反映城市经济体制改革的情况,排除D项。

9.B

A 据所学可知,城市经济体制改革的全面展开是在1984年,与这一阶段时间不符 ×

B 据材料数据可知,1990—1995年国内生产总值大幅上升,结合所学可知,这主要得益于1992年南方谈话的发表和中共十四大的召开,推动了思想解放和改革开放的深入发展 √

C 据所学可知,社会主义市场经济体制的建立是在21世纪初,与这一阶段时间不符 ×

D 据所学可知,科教兴国战略是在1995年正式提出实施,与这一阶段时间不符 ×

10.(1)特征:由沿海地区逐渐向内地和边境地区发展,再到东西协调发展;第三产业比重逐渐上升。(6分)

(2)因素:国际局势和周边环境的变化;党和政府的高度重视和不断探索;社会主义基本制度的确立;改革开放的实施及深入推进;中国特色社会主义理论体系的创新与发展。(7分,任答4点可得7分)

解析 (1)据材料“1952年沿海……内陆中西部地区……西移”得出由沿海地区逐渐向内地和边境地区发展,再到东西协调发展;据材料“第三产业……52.2%”得出第三产业比重逐渐上升。

(2)据材料“国际国内形势……周边环境恶化”得出国际局势和周边环境的变化;结合所学可知,经济格局的布局需要国家政策的统筹安排和制度的保障,得出党和政府的高度重视和不断探索、社会主义基本制度的确立;据材料“在20世纪80年代……世界经济分工”得出改革开放的实施及深入推进;据材料“中国特色社会主义理论的不断创新与发展”得出中国特色社会主义理论体系的创新与发展。

同课章节目录