阶段检测卷(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 阶段检测卷(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版历史高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 446.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:08:30 | ||

图片预览

文档简介

(

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

阶段检测卷(二)

满分100分,限时75分钟,中外历史纲要(下)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.公元前3世纪,旅行家安提帕特将埃及胡夫金字塔、巴比伦空中花园、阿尔忒弥斯神庙、奥林匹亚宙斯神像、摩索拉斯陵墓、罗德岛太阳神巨像和亚历山大灯塔七座宏伟的建筑和雕塑称为“世界七大奇迹”。这反映出世界古代文明的突出特征是( )

A.欧洲中心 B.分布集中

C.联系广泛 D.多元发展

2.某学者指出:“人类物质文明和精神文明的创造可以随着时代的演进而络绎往返。”这一过程如下图所示。由此可见,他认为( )

A.古代人类文明的产生具有同源性

B.古代世界文明的核心在西亚、中亚

C.文明交融产生了西亚、中亚文明

D.西亚、中亚是古代文明交流的桥梁

3.1156年亨利二世授予牛津的特许状批准牛津市民继续享有在亨利一世时期的所有自由、习俗和特权,包括他们(牛津市民)的商人行会在自治城市中的商业垄断权。这本质上反映了( )

A.君主专制权力受到挑战

B.城市自治在一定程度上实现

C.欧洲人文主义思想的传播

D.西欧城市生产力的发展进步

4.20世纪50年代,考古学家在墨西哥境内玛雅城邦遗址的一座兴建于7世纪、被称为“铭记的神庙”的金字塔内部,发现一个布满浮雕人像的宽大墓室,死者遗体的头部覆盖着玉制面具,并有玉制装饰品等随葬器物。这一考古发现可以用来印证当时( )

A.玛雅宗教建筑宏伟精美

B.玛雅人对埃及文明的吸收

C.玛雅社会存在阶级分化

D.玛雅城邦手工业规模庞大

5.18世纪中后期,英国航海家库克船长在航海活动中掌握了南太平洋的水文、信风等信息和北太平洋的航海规律。与此同时,法国也派遣了船队前往太平洋深处进行航路探索、文明发掘和科学研究等活动。这些探险活动( )

A.实现了欧洲政治文化的重构

B.得益于现代交通工具的应用

C.表明世界贸易多中心格局形成

D.开阔了人类认识世界的视野

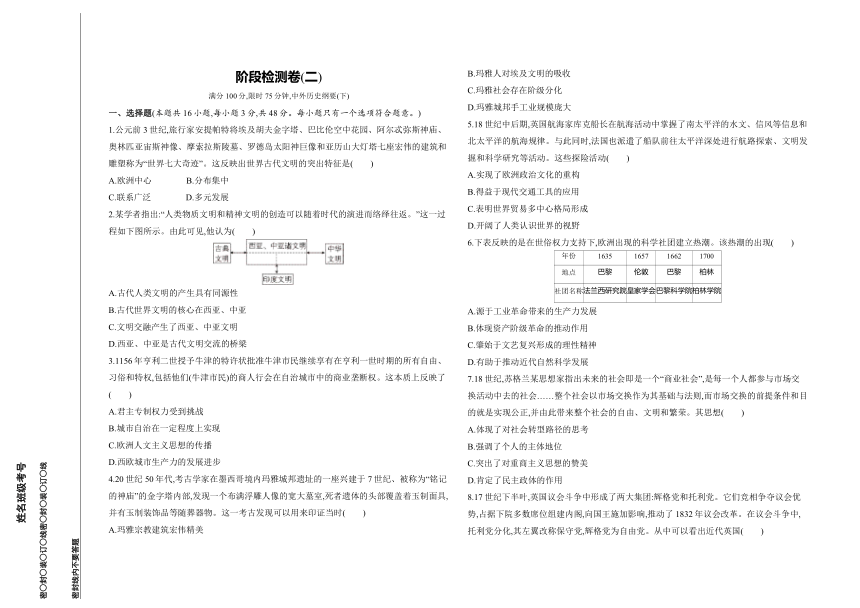

6.下表反映的是在世俗权力支持下,欧洲出现的科学社团建立热潮。该热潮的出现( )

年份 1635 1657 1662 1700

地点 巴黎 伦敦 巴黎 柏林

社团名称 法兰西研究院 皇家学会 巴黎科学院 柏林学院

A.源于工业革命带来的生产力发展

B.体现资产阶级革命的推动作用

C.肇始于文艺复兴形成的理性精神

D.有助于推动近代自然科学发展

7.18世纪,苏格兰某思想家指出未来的社会即是一个“商业社会”,是每一个人都参与市场交换活动中去的社会……整个社会以市场交换作为其基础与法则,而市场交换的前提条件和目的就是实现公正,并由此带来整个社会的自由、文明和繁荣。其思想( )

A.体现了对社会转型路径的思考

B.强调了个人的主体地位

C.突出了对重商主义思想的赞美

D.肯定了民主政体的作用

8.17世纪下半叶,英国议会斗争中形成了两大集团:辉格党和托利党。它们竞相争夺议会优势,占据下院多数席位组建内阁,向国王施加影响,推动了1832年议会改革。在议会斗争中,托利党分化,其左翼改称保守党,辉格党为自由党。从中可以看出近代英国( )

A.两党制是议会改革的根源

B.国王仍是国家权力的中心

C.两党制与议会制相互促进

D.内阁与议会实现权力制衡

9.有学者说:“美国总统和议会对立法权的共享,直接导致‘三个政府’的产生。”亨廷顿也指出:“美国的权力表面上是按功能进行划分,实际上是同一权力在不同部门的复制。”他们意在说明美国( )

A.民主共和制度已名存实亡

B.政治制度存在着一定的缺陷

C.民主维护有产者群体利益

D.各州存在对中央政府的疑虑

10.1815—1850年,横越大西洋的大部分货物,海运费用直线下降,每磅的运费下降了约80%,1870—1900年又下降了70%,累计共下降超过90%。这反映出( )

A.思想解放鼓励了冒险精神

B.地理大发现缩短各洲距离

C.奴隶贸易降低了运输成本

D.工业革命带来动力的变革

11.1870年,第一国际巴黎支部发展到20多个,并建立了国际巴黎支部联合会,后成为巴黎公社的领导核心,在巴黎公社64名委员中,第一国际巴黎支部联合会的成员占37名。由此可知,第一国际为巴黎公社( )

A.准备了指导思想 B.奠定了组织基础

C.指明了正确方向 D.提供了工人政党

12.19世纪中叶,英国禁止英属圭亚那栽培除以营利为目的的甘蔗以外的任何作物,所以当地人不得不砍掉自己的果树,甚至也不被允许去河里或沿海捕鱼。而在北美殖民地,这种限制并不严苛,那里不适合种植像甘蔗一样有利可图的作物。这可以用于解释( )

A.美国南北战争的根本原因

B.自由主义经济理论的盛行

C.北美和拉美国家独立后的境遇

D.地理环境决定殖民政策的不同

13.1923年1月11日,法国联合比利时,以德国不履行赔款义务为借口,出动10万军队占领德国的鲁尔工业区,造成德国企业停工,资金大量外流,失业工人激增,通货膨胀严重,大企业不得不动用火车发工资,孩子们把一捆捆马克当积木玩。由此可知( )

A.德国反战和平运动高涨

B.协约国企图瓜分德国

C.强权政治孕育国际冲突

D.凡尔赛体系维护和平

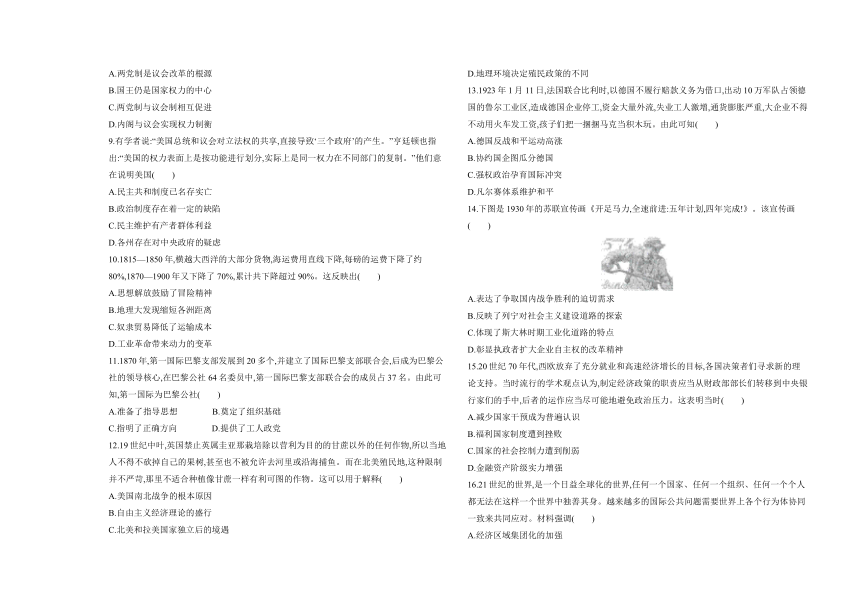

14.下图是1930年的苏联宣传画《开足马力,全速前进:五年计划,四年完成!》。该宣传画( )

A.表达了争取国内战争胜利的迫切需求

B.反映了列宁对社会主义建设道路的探索

C.体现了斯大林时期工业化道路的特点

D.彰显执政者扩大企业自主权的改革精神

15.20世纪70年代,西欧放弃了充分就业和高速经济增长的目标,各国决策者们寻求新的理论支持。当时流行的学术观点认为,制定经济政策的职责应当从财政部部长们转移到中央银行家们的手中,后者的运作应当尽可能地避免政治压力。这表明当时( )

A.减少国家干预成为普遍认识

B.福利国家制度遭到挫败

C.国家的社会控制力遭到削弱

D.金融资产阶级实力增强

16.21世纪的世界,是一个日益全球化的世界,任何一个国家、任何一个组织、任何一个个人都无法在这样一个世界中独善其身。越来越多的国际公共问题需要世界上各个行为体协同一致来共同应对。材料强调( )

A.经济区域集团化的加强

B.经济全球化的迅猛发展

C.全球应对成为普遍共识

D.各方协同参与全球治理

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表内容是14世纪亚平宁半岛组建大学的计划及行动。

大学名称 组建时间 组建者 大学名称 组建时间 组建者

罗马大学 1303年 教廷 阿雷佐大学 1355年 城市

佩鲁贾大学 1308年 城市 锡耶纳大学 1357年 城市

特里维索大学 1318年 城市 帕维亚大学 1361年 诸侯

维罗那大学 1339年 城市 卢卡大学 1369年 城市

比萨大学 1343年 城市 费拉拉大学 1391年 诸侯

佛罗伦萨大学 1348年 城市

材料二 19世纪,“越来越多的人意识到,除非大学及其学院能够适应工业化之后新兴的经济和政治形势,否则它们将会被边缘化”。于是,英国展开了一场声势浩大的大学教育改革,19世纪70年代末80年代初,大学实验室积极购置仪器设备,强化硬件设施,实验室建设进入快速发展的新阶段。19世纪中期以前,牛津等大学主要培养的都是政治和宗教领袖人才,且招生规模较小。19世纪中期以后,牛津等大学开始注重培养人文、自然、社会等学科方面的人才,同时大学选修自然科学等学科的学生人数也明显增长。到1900年,一般的自由职业和国内外的公共服务事业更受大学毕业生的欢迎。通过改革,英国古典大学最终完成世俗化,在近代化道路上迈出最为关键的一步。

——摘编自姜远谋《19世纪下半叶英国

古典大学自由教育传统的变革》

(1)以材料一中14世纪亚平宁半岛大学的兴起为例,说明中世纪大学得以发展的原因。(6分)

(2)根据材料二及所学知识,围绕“19世纪英国大学教育改革”为主题写一则历史小短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)(6分)

18.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 如果从莱布尼茨1700年创立的普鲁士科学院算起,德国科研建制走了300多年的不平坦之路。差不多每隔100年,德国的科研体制都会发生根本性变革。1810年柏林大学的建立,1887年帝国物理技术研究所的成立,1900年前后高等工学院升格为大学并拥有博士学位授予权,以及20世纪末以来开展的“卓越战略”计划等,都是标志性的事件。1871—1914年,德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制。此外,德国科学家和具有忧患意识的科学政策制定者扮演了极为重要的角色。

——摘编自方在庆《持续不间断地推进科研体制

创新——德国成为世界科技强国之路》

材料二 日本经济在第二次世界大战后迅速发展,与其适应时代发展、与时俱进地调整科技发展与创新的战略密不可分。“日本是继美国后,第二个在国家层面推进科技政策成为一门科学的国家”。二战后的日本在“重经济、轻军备”的政策指导下,通过长期引进、利用、优化和发展其他发达国家已有的先进技术,实现了技术产业化。自20世纪80年代初开始,日本文部省、通商产业省、科学技术厅等政府职能机构为推动科学技术的发展,陆续制定和实施了一系列具有改革色彩的方针政策,走出了一条具有日本特色的科技发展路线:以民用科技为主,实现其与高新技术、军用科技的转化,引进、优化先进技术以进行集成性创新。

——摘编自夏婷《日本科技创新政策学发展的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析德国成为科技强国的原因。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括二战后德国与日本科技发展的共性,说明日本科技发展的影响。(8分)

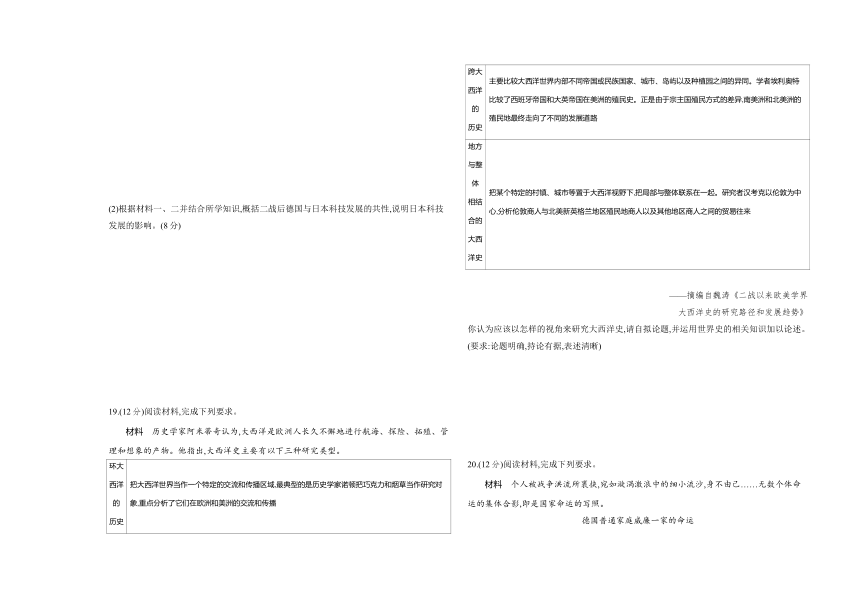

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 历史学家阿米蒂奇认为,大西洋是欧洲人长久不懈地进行航海、探险、拓殖、管理和想象的产物。他指出,大西洋史主要有以下三种研究类型。

环大西洋的 历史 把大西洋世界当作一个特定的交流和传播区域,最典型的是历史学家诺顿把巧克力和烟草当作研究对象,重点分析了它们在欧洲和美洲的交流和传播

跨大西洋的 历史 主要比较大西洋世界内部不同帝国或民族国家、城市、岛屿以及种植园之间的异同。学者埃利奥特比较了西班牙帝国和大英帝国在美洲的殖民史。正是由于宗主国殖民方式的差异,南美洲和北美洲的殖民地最终走向了不同的发展道路

地方与整体 相结合的 大西洋史 把某个特定的村镇、城市等置于大西洋视野下,把局部与整体联系在一起。研究者汉考克以伦敦为中心,分析伦敦商人与北美新英格兰地区殖民地商人以及其他地区商人之间的贸易往来

——摘编自魏涛《二战以来欧美学界

大西洋史的研究路径和发展趋势》

你认为应该以怎样的视角来研究大西洋史,请自拟论题,并运用世界史的相关知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 个人被战争洪流所裹挟,宛如漩涡激浪中的细小流沙,身不由己……无数个体命运的集体合影,即是国家命运的写照。

德国普通家庭威廉一家的命运

威廉生活在一个六口之家。父亲因一战后的战争制裁失业。全家靠母亲微薄的收入维系,住的是老房子,冬天全家冻得直打哆嗦。日子过得如此凄惨,威廉一家并没有怨天尤人,和当时德国民众一样,他们直接把愤怒的矛头指向《凡尔赛条约》。1933年,希特勒出任总理,之后在德国大修高速公路和公共工程,发展国家垄断资本主义,为发动战争做准备,在此时期威廉父亲成为修路工人,威廉一家的生活有所改善。1939年,威廉的父亲响应国家号召,成为纳粹军人。威廉并不为父亲走上前线一去毫无音讯而痛恨元首,反倒为父亲倍感自豪。后来威廉的哥哥也走上了前线。如同二战时期千千万万德国家庭,他们最后的命运都是以元首的伟大为荣,而后是“一损俱损”。

请根据材料并结合所学史实,对威廉一家的命运进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清楚)

答案全解全析

1.D 据材料可知,古代埃及、巴比伦、希腊等文明各具特色,体现了古代文明的突出特征是多元发展,D项正确;埃及位于非洲,巴比伦位于西亚,材料没有体现古代文明以欧洲中心,排除A项;材料中的文明分布在亚洲、欧洲、非洲,没有体现分布集中,排除B项;材料体现了各文明的特点,没有涉及文明之间的联系,排除C项。

2.D 西亚、中亚诸文明连接着古典文明、中华文明、印度文明,是古代文明交流的桥梁,D项正确。人类文明的产生具有多样性,不是同源性,排除A项;世界文明的特点是多中心,B项表述错误,排除;西亚、中亚文明并不是因为文明交融才产生的,排除C项。

3.B 根据材料并结合所学知识可知,随着西欧封建社会走向稳定,封建经济获得一定发展,工商业逐渐复兴和繁荣,10—11世纪起,西欧各地兴起众多城市,国王颁布特许状赋予市民商业垄断权等自治权,反映出城市自治在一定程度上实现,B项正确;材料没有提及君主的权力受到挑战,排除A项;材料强调的是城市自治,与人文主义无关,排除C项;材料没有涉及生产力的发展,排除D项。

4.C 在古代,玉制品被看作权力、等级、身份地位的象征,因此墓葬中发现玉制面具和玉制装饰品反映出玛雅社会中已经存在阶级分化,C项正确。材料主旨不是建筑精美,排除A项;材料中没有描述埃及文明与玛雅文明的关系,排除B项;仅由一座墓室内的器物无法推出当时玛雅手工业的规模,排除D项。

5.D 根据材料“掌握了南太平洋的水文……船队前往太平洋深处进行航路探索、文明发掘和科学研究等活动”可知,这些探险活动有助于人们更深入地了解海洋,即开阔了人类认识世界的视野,D项正确;材料未体现这些探险活动和欧洲政治文化重构的关系,排除A项;18世纪中后期还没有出现现代交通工具,排除B项;这一时期世界市场尚未形成,还没有形成世界贸易多中心格局,排除C项。

6.D 据材料及所学知识可知,这一时期,欧洲科学社团的建立为自然科学的进一步发展提供了组织基础,有助于推动近代自然科学发展,D项正确;工业革命开始于18世纪60年代的英国,排除A项;从时间上看,此时多数国家的资产阶级革命并未发生,无法体现资产阶级革命的推动作用,排除B项;科学革命的到来一定程度上受到文艺复兴和宗教改革的影响,但理性精神是科学革命带来的结果而非文艺复兴发展所提供的思想基础,排除C项。

7.A 材料主旨为苏格兰某思想家对未来商业社会的设想,体现出其对当时社会转型路径的思考,A项正确;强调个人主体地位的是文艺复兴时期的思想,排除B项;该思想家提倡的是自由主义思想,而非重商主义,排除C项;材料中主要体现了对未来商业社会的构想,未体现民主政体在其中的作用,排除D项。

概念解读

重商主义

重视国家金、银储量的累积;主张争取殖民地,以获得原料与市场;以补贴增加输出,用高关税减少进口,保持贸易顺差;强调经济上的国家主义。

8.C 根据材料可知,辉格党和托利党的议席争夺推动了1832年议会改革,而议会斗争同时也推动了两党制的发展,反映了两党制与议会制相互促进,C项正确;资本主义经济的发展是议会改革的根源,排除A项;此时议会是国家权力的中心,排除B项;内阁对议会负责,受议会监督,并不是权力制衡,排除D项。

9.B 正确项分析:

错误项分析:美国民主共和制度依然存在,排除A项;美国民主本质上是资产阶级的民主,但是材料未涉及相关内容,排除C项;材料没有体现中央和各州的关系,排除D项。

10.D 据材料信息可知,从1815年到1900年,横越大西洋的大部分货物,海运费用大幅度下降,这主要是由于工业革命期间,新式交通工具的出现,促进海运发展,D项正确;思想解放鼓励了冒险精神和地理大发现是新航路开辟时期,与材料时间不符,排除A、B两项;奴隶贸易与横跨大西洋的货物运输成本下降没有直接关系,排除C项。

11.B 根据“在巴黎公社64名委员中,第一国际巴黎支部联合会的成员占37名”可知,第一国际巴黎支部联合会为巴黎公社提供了大部分的成员,由此说明第一国际为巴黎公社奠定了组织基础,B项正确;第一国际为巴黎公社提供了人员支持,而不是准备了指导思想和指明正确方向,排除A、C两项;第一国际没有为巴黎公社提供工人政党,巴黎公社自身也没有组建工人政党,排除D项。

12.C 正确项分析:

错误项分析:美国南北战争爆发的根本原因是南方种植园经济和北方资本主义经济发展之间的冲突,激化了阶级矛盾、种族矛盾和区域之间的矛盾,排除A项;自由主义经济理论是一种反对国家干预经济生活、主张自由竞争的资产阶级经济理论和政策体系,与题干无关,排除B项;地理环境是影响殖民政策的重要因素,但不是决定因素,排除D项。

13.C 正确项分析:

错误项分析:材料并未提及德国反战和平运动的信息,排除A项;此时一战已经结束,且材料未提及对德国的瓜分,排除B项;凡尔赛体系实质是帝国主义实行强权政治的工具,并未真正维护和平,排除D项。

14.C 宣传画上的标题和画中从事工业生产的工人形象,表达了集中力量进行工业建设,加快完成五年计划的决心和目标,体现了斯大林时期“实行计划经济体制”“集中力量发展重工业”的工业化道路的特点,C项正确;此时,国内战争早已结束,排除A项;1924年1月,列宁逝世,苏联的“社会主义工业化”和第一个五年计划是在斯大林领导下进行的,排除B项;斯大林时期工业化道路的特点是实行高度集中的计划经济体制,企业缺乏自主权,排除D项。

知识拓展

苏联与资本主义国家工业化道路对比

苏联 资本主义国家

经济结构 优先发展重工业 从轻工业开始

方式手段 采用行政手段保证高积累、多投资;牺牲农业发展工业 资金以殖民掠夺、向外国借债等手段筹集

经济体制 指令性计划经济体制 市场经济体制

15.A 根据材料“制定经济政策的职责应当从财政部部长们转移到中央银行家们的手中”并结合所学可知,20世纪70年代,资本主义国家陷入经济“滞胀”,开始寻求新的经济理论,因此在西欧各国将制定经济政策的权力转移到银行家手中、尽量避免政治压力的观点得以流行,说明减少国家干预成为普遍认识,A项正确;20世纪70年代后政府只是削减了福利开支,但福利国家制度仍然存在,并未遭到挫败,且材料并未体现福利政策,排除B项;将制定经济政策的职责转移到银行家手中只是学术观点,无法说明当时国家的社会控制力减弱或金融资产阶级实力增强,排除C、D两项。

16.D 据“越来越多的国际公共问题需要世界上各个行为体协同一致来共同应对”可知,材料强调在当今全球化日益发展的情况下,各国应共同面对世界性的问题,协同参与全球治理,D项正确;材料的主题是全球化问题而非经济区域集团化问题,排除A项;材料强调全球化的世界对各国的要求,并非只强调经济全球化,排除B项;“普遍共识”的说法过于绝对,排除C项。

17.(1)城市自治权的加强;城市工商业的发展;宗教因素的影响;地方世俗政权的支持;古希腊罗马文化遗存的影响;等。(6分,答出3点即可)

(2)论题:19世纪的英国大学教育改革有着深刻的社会背景。

论述:启蒙运动和科学革命奠定了19世纪英国大学教育改革的思想基础;工业革命为其提供了物质基础和内在动力;议会改革的进行和新兴社会阶层的壮大为其提供了政治保证和社会基础;有识之士的推动则加速了教育改革的到来。这一时期的改革内容丰富,主要围绕科学研究职能的加强、培养目标的多元化、招生规模的扩大及毕业生就业方向的多样化等角度展开。这一时期的教育改革产生了深远的影响,它不仅增强了英国的国力(或适应工业化、民主化发展进程等),推动了英国的近代化进程,而且也为后世及其他地区的教育改革提供了借鉴。(6分,答案需有背景、特点、影响三个方面,言之有理即可)

解析 (1)根据材料一中大学组建者有教廷、城市、诸侯以及时间“14世纪”并结合所学知识分析即可。

(2)本题是历史小短文题目。具体思路如下:

18.(1)原因:注重科研体制创新和变革;忧患意识成为科研的重要推动力;把握两次工业革命和科技革命的机遇;德国走向统一。(8分)

(2)共性:实行国家干预经济模式和科教兴国战略;科技发展与工业发展相结合;注重科技创新。(4分,任答2点即可)

影响:促进日本成为世界经济强国;为世界科技发展作出了贡献;促使日本右翼势力不断抬头。(4分,任答2点即可)

解析 (1)据材料一“科研体制……发生根本性变革……1810年柏林大学的建立……1871—1914年,德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制”可知,注重科研体制创新和变革;据材料一“德国科学家和具有忧患意识的科学政策制定者扮演了极为重要的角色”可知,忧患意识成为科研的重要推动力;结合所学可知,德国把握两次工业革命和科技革命的机遇,德国走向统一。

(2)第一小问“共性”,据材料一“德国科研建制走了300多年的不平坦之路。差不多每隔100年,德国的科研体制都会发生根本性变革”和材料二“日本是继美国后,第二个在国家层面推进科技政策成为一门科学的国家”并结合所学可知实行国家干预经济模式和科教兴国战略;据材料一“1810年柏林大学的建立……1900年前后高等工学院升格为大学并拥有博士学位授予权”并结合所学可知科技发展与工业发展相结合;据材料一“德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制”和材料二“走出了一条具有日本特色的科技发展路线:以民用科技为主,实现其与高新技术、军用科技的转化,引进、优化先进技术以进行集成性创新”可知,注重科技创新。第二小问“影响”,根据材料二“走出了一条具有日本特色的科技发展路线……实现其与高新技术、军用科技的转化”并结合所学可知,促进日本成为世界经济强国,为世界科技发展作出了贡献,促使日本右翼势力不断抬头。

19.论题一:大西洋史是环大西洋史(从分散走向整体的大西洋史)。(2分)

论述:新航路的开辟,加强了美洲﹑非洲和欧洲的联系。“哥伦布大交换”过程中美洲和欧洲实现了人员﹑物种﹑病菌的大规模交流,深刻影响了双方的发展进程。“三角贸易”把欧洲的制造业﹑非洲的奴隶和美洲的棉花等紧密联系在了一起。随着大批欧洲移民的到来,基督教文化、人文主义思想、近代科学技术也传到了美洲和非洲地区,美国独立战争和拉丁美洲、非洲的民族民主革命运动就深受此影响。(8分)

总之,在近代早期,大西洋沿岸大陆间的联系日益密切,从“环大西洋史”视角开展相关研究是非常必要的。(2分)

论题二:大西洋史是跨大西洋史(比较中的大西洋史)。(2分)

论述:新航路开辟后,大西洋沿岸的西班牙和英国先后走上殖民扩张之路。西班牙在拉丁美洲实行专制统治,推行农奴制,发展种植园经济,疯狂开采金银矿,大肆屠杀印第安人,同时限制殖民地经济的发展,使拉丁美洲长期处于贫困落后状态。英国则把北美殖民地的发展与本土利益密切联系在一起,在北美殖民地移植了本国的资本主义生产方式、政治制度等,使得北美殖民地得到了较快发展。在摆脱英国的殖民统治后,北美走上了现代化的快车道。(8分)

总之,从“跨大西洋史”的视角,通过比较研究的方法,我们认识到因为在殖民模式上存在不同,西班牙和英国在美洲的殖民地最终走向了不一样的发展道路。(2分)

论题三:大西洋史是全球化视角的大西洋史(全球大西洋史)。(2分)

论述:环大西洋的各个大陆并不是完全封闭独立的地理单元,它们在近代早期存在一定联系并有逐渐强化的趋势,同时也和其他地区存在着经济文化等联系。这一时期,葡萄牙、荷兰和英国与亚洲诸国围绕香料、丝绸等物品存在着较多的经贸往来。(8分)

总之,从全球化视角来看待近代早期大西洋沿岸各个大陆的发展演变,有利于更好地把握其内在的发展规律。(2分)

解析

角度 论述内容

环大西洋的历史 从新航路开辟对全球经济联系的影响与人口迁徙及物种交流之间的关联等方面论述各个大洲交流的状态

跨大西洋的历史 结合新航路开辟后,殖民者在不同地区进行殖民统治使其走上不同的道路的角度评析

地方与整体相结合的大西洋史 结合新航路开辟后,环大西洋的各大洲之间的联系进行评析

20.威廉一家的命运与国家命运密切相关。

一战后,作为战败国的德国受到《凡尔赛条约》的严格限制,掠夺性的《凡尔赛条约》埋下了德国的民族复仇情绪;经济遭受沉重打击,濒于崩溃,失业人数剧增,通货膨胀严重;战后政府不能有效地解决国内问题,导致国内矛盾尖锐,社会问题层出不穷。威廉一家在一战后的生活困境是这一时期德国命运的写照。

1933年希特勒出任德国总理,纳粹党一方面煽动极端民族主义,另一方面大力发展垄断资本主义,一定程度上提高社会福利,改善了人民的生活境遇,骗取了人民、垄断资产阶级和军方的广泛支持。威廉一家人的“自豪”反映出他们被极端民族主义蒙蔽。最终在希特勒的欺骗和人民的狂热下,德国发动二战,走向了对外侵略扩张的道路,威廉的父亲、哥哥走上战场,最终随着德国的战败,威廉一家的命运也与元首“一损俱损”。

推动德国发动二战的原因,既有纳粹党的欺骗与推动,也有德国民众对政府独裁统治、扩张政策的支持。一战后对德国的过分瓜分与掠夺,使德国民众产生不满。因此在当今世界,我们应该本着人类命运共同体的理念,平等、公正、民主地处理国际关系与民族关系,要避免极端民族主义。(12分)

解析

姓名班级考号

密○封○装○订○线密○封○装○订○线

密封线内不要答题

)

阶段检测卷(二)

满分100分,限时75分钟,中外历史纲要(下)

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。)

1.公元前3世纪,旅行家安提帕特将埃及胡夫金字塔、巴比伦空中花园、阿尔忒弥斯神庙、奥林匹亚宙斯神像、摩索拉斯陵墓、罗德岛太阳神巨像和亚历山大灯塔七座宏伟的建筑和雕塑称为“世界七大奇迹”。这反映出世界古代文明的突出特征是( )

A.欧洲中心 B.分布集中

C.联系广泛 D.多元发展

2.某学者指出:“人类物质文明和精神文明的创造可以随着时代的演进而络绎往返。”这一过程如下图所示。由此可见,他认为( )

A.古代人类文明的产生具有同源性

B.古代世界文明的核心在西亚、中亚

C.文明交融产生了西亚、中亚文明

D.西亚、中亚是古代文明交流的桥梁

3.1156年亨利二世授予牛津的特许状批准牛津市民继续享有在亨利一世时期的所有自由、习俗和特权,包括他们(牛津市民)的商人行会在自治城市中的商业垄断权。这本质上反映了( )

A.君主专制权力受到挑战

B.城市自治在一定程度上实现

C.欧洲人文主义思想的传播

D.西欧城市生产力的发展进步

4.20世纪50年代,考古学家在墨西哥境内玛雅城邦遗址的一座兴建于7世纪、被称为“铭记的神庙”的金字塔内部,发现一个布满浮雕人像的宽大墓室,死者遗体的头部覆盖着玉制面具,并有玉制装饰品等随葬器物。这一考古发现可以用来印证当时( )

A.玛雅宗教建筑宏伟精美

B.玛雅人对埃及文明的吸收

C.玛雅社会存在阶级分化

D.玛雅城邦手工业规模庞大

5.18世纪中后期,英国航海家库克船长在航海活动中掌握了南太平洋的水文、信风等信息和北太平洋的航海规律。与此同时,法国也派遣了船队前往太平洋深处进行航路探索、文明发掘和科学研究等活动。这些探险活动( )

A.实现了欧洲政治文化的重构

B.得益于现代交通工具的应用

C.表明世界贸易多中心格局形成

D.开阔了人类认识世界的视野

6.下表反映的是在世俗权力支持下,欧洲出现的科学社团建立热潮。该热潮的出现( )

年份 1635 1657 1662 1700

地点 巴黎 伦敦 巴黎 柏林

社团名称 法兰西研究院 皇家学会 巴黎科学院 柏林学院

A.源于工业革命带来的生产力发展

B.体现资产阶级革命的推动作用

C.肇始于文艺复兴形成的理性精神

D.有助于推动近代自然科学发展

7.18世纪,苏格兰某思想家指出未来的社会即是一个“商业社会”,是每一个人都参与市场交换活动中去的社会……整个社会以市场交换作为其基础与法则,而市场交换的前提条件和目的就是实现公正,并由此带来整个社会的自由、文明和繁荣。其思想( )

A.体现了对社会转型路径的思考

B.强调了个人的主体地位

C.突出了对重商主义思想的赞美

D.肯定了民主政体的作用

8.17世纪下半叶,英国议会斗争中形成了两大集团:辉格党和托利党。它们竞相争夺议会优势,占据下院多数席位组建内阁,向国王施加影响,推动了1832年议会改革。在议会斗争中,托利党分化,其左翼改称保守党,辉格党为自由党。从中可以看出近代英国( )

A.两党制是议会改革的根源

B.国王仍是国家权力的中心

C.两党制与议会制相互促进

D.内阁与议会实现权力制衡

9.有学者说:“美国总统和议会对立法权的共享,直接导致‘三个政府’的产生。”亨廷顿也指出:“美国的权力表面上是按功能进行划分,实际上是同一权力在不同部门的复制。”他们意在说明美国( )

A.民主共和制度已名存实亡

B.政治制度存在着一定的缺陷

C.民主维护有产者群体利益

D.各州存在对中央政府的疑虑

10.1815—1850年,横越大西洋的大部分货物,海运费用直线下降,每磅的运费下降了约80%,1870—1900年又下降了70%,累计共下降超过90%。这反映出( )

A.思想解放鼓励了冒险精神

B.地理大发现缩短各洲距离

C.奴隶贸易降低了运输成本

D.工业革命带来动力的变革

11.1870年,第一国际巴黎支部发展到20多个,并建立了国际巴黎支部联合会,后成为巴黎公社的领导核心,在巴黎公社64名委员中,第一国际巴黎支部联合会的成员占37名。由此可知,第一国际为巴黎公社( )

A.准备了指导思想 B.奠定了组织基础

C.指明了正确方向 D.提供了工人政党

12.19世纪中叶,英国禁止英属圭亚那栽培除以营利为目的的甘蔗以外的任何作物,所以当地人不得不砍掉自己的果树,甚至也不被允许去河里或沿海捕鱼。而在北美殖民地,这种限制并不严苛,那里不适合种植像甘蔗一样有利可图的作物。这可以用于解释( )

A.美国南北战争的根本原因

B.自由主义经济理论的盛行

C.北美和拉美国家独立后的境遇

D.地理环境决定殖民政策的不同

13.1923年1月11日,法国联合比利时,以德国不履行赔款义务为借口,出动10万军队占领德国的鲁尔工业区,造成德国企业停工,资金大量外流,失业工人激增,通货膨胀严重,大企业不得不动用火车发工资,孩子们把一捆捆马克当积木玩。由此可知( )

A.德国反战和平运动高涨

B.协约国企图瓜分德国

C.强权政治孕育国际冲突

D.凡尔赛体系维护和平

14.下图是1930年的苏联宣传画《开足马力,全速前进:五年计划,四年完成!》。该宣传画( )

A.表达了争取国内战争胜利的迫切需求

B.反映了列宁对社会主义建设道路的探索

C.体现了斯大林时期工业化道路的特点

D.彰显执政者扩大企业自主权的改革精神

15.20世纪70年代,西欧放弃了充分就业和高速经济增长的目标,各国决策者们寻求新的理论支持。当时流行的学术观点认为,制定经济政策的职责应当从财政部部长们转移到中央银行家们的手中,后者的运作应当尽可能地避免政治压力。这表明当时( )

A.减少国家干预成为普遍认识

B.福利国家制度遭到挫败

C.国家的社会控制力遭到削弱

D.金融资产阶级实力增强

16.21世纪的世界,是一个日益全球化的世界,任何一个国家、任何一个组织、任何一个个人都无法在这样一个世界中独善其身。越来越多的国际公共问题需要世界上各个行为体协同一致来共同应对。材料强调( )

A.经济区域集团化的加强

B.经济全球化的迅猛发展

C.全球应对成为普遍共识

D.各方协同参与全球治理

二、非选择题(本题共4小题,共52分。)

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 下表内容是14世纪亚平宁半岛组建大学的计划及行动。

大学名称 组建时间 组建者 大学名称 组建时间 组建者

罗马大学 1303年 教廷 阿雷佐大学 1355年 城市

佩鲁贾大学 1308年 城市 锡耶纳大学 1357年 城市

特里维索大学 1318年 城市 帕维亚大学 1361年 诸侯

维罗那大学 1339年 城市 卢卡大学 1369年 城市

比萨大学 1343年 城市 费拉拉大学 1391年 诸侯

佛罗伦萨大学 1348年 城市

材料二 19世纪,“越来越多的人意识到,除非大学及其学院能够适应工业化之后新兴的经济和政治形势,否则它们将会被边缘化”。于是,英国展开了一场声势浩大的大学教育改革,19世纪70年代末80年代初,大学实验室积极购置仪器设备,强化硬件设施,实验室建设进入快速发展的新阶段。19世纪中期以前,牛津等大学主要培养的都是政治和宗教领袖人才,且招生规模较小。19世纪中期以后,牛津等大学开始注重培养人文、自然、社会等学科方面的人才,同时大学选修自然科学等学科的学生人数也明显增长。到1900年,一般的自由职业和国内外的公共服务事业更受大学毕业生的欢迎。通过改革,英国古典大学最终完成世俗化,在近代化道路上迈出最为关键的一步。

——摘编自姜远谋《19世纪下半叶英国

古典大学自由教育传统的变革》

(1)以材料一中14世纪亚平宁半岛大学的兴起为例,说明中世纪大学得以发展的原因。(6分)

(2)根据材料二及所学知识,围绕“19世纪英国大学教育改革”为主题写一则历史小短文,题目自拟。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)(6分)

18.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 如果从莱布尼茨1700年创立的普鲁士科学院算起,德国科研建制走了300多年的不平坦之路。差不多每隔100年,德国的科研体制都会发生根本性变革。1810年柏林大学的建立,1887年帝国物理技术研究所的成立,1900年前后高等工学院升格为大学并拥有博士学位授予权,以及20世纪末以来开展的“卓越战略”计划等,都是标志性的事件。1871—1914年,德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制。此外,德国科学家和具有忧患意识的科学政策制定者扮演了极为重要的角色。

——摘编自方在庆《持续不间断地推进科研体制

创新——德国成为世界科技强国之路》

材料二 日本经济在第二次世界大战后迅速发展,与其适应时代发展、与时俱进地调整科技发展与创新的战略密不可分。“日本是继美国后,第二个在国家层面推进科技政策成为一门科学的国家”。二战后的日本在“重经济、轻军备”的政策指导下,通过长期引进、利用、优化和发展其他发达国家已有的先进技术,实现了技术产业化。自20世纪80年代初开始,日本文部省、通商产业省、科学技术厅等政府职能机构为推动科学技术的发展,陆续制定和实施了一系列具有改革色彩的方针政策,走出了一条具有日本特色的科技发展路线:以民用科技为主,实现其与高新技术、军用科技的转化,引进、优化先进技术以进行集成性创新。

——摘编自夏婷《日本科技创新政策学发展的启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析德国成为科技强国的原因。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括二战后德国与日本科技发展的共性,说明日本科技发展的影响。(8分)

19.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 历史学家阿米蒂奇认为,大西洋是欧洲人长久不懈地进行航海、探险、拓殖、管理和想象的产物。他指出,大西洋史主要有以下三种研究类型。

环大西洋的 历史 把大西洋世界当作一个特定的交流和传播区域,最典型的是历史学家诺顿把巧克力和烟草当作研究对象,重点分析了它们在欧洲和美洲的交流和传播

跨大西洋的 历史 主要比较大西洋世界内部不同帝国或民族国家、城市、岛屿以及种植园之间的异同。学者埃利奥特比较了西班牙帝国和大英帝国在美洲的殖民史。正是由于宗主国殖民方式的差异,南美洲和北美洲的殖民地最终走向了不同的发展道路

地方与整体 相结合的 大西洋史 把某个特定的村镇、城市等置于大西洋视野下,把局部与整体联系在一起。研究者汉考克以伦敦为中心,分析伦敦商人与北美新英格兰地区殖民地商人以及其他地区商人之间的贸易往来

——摘编自魏涛《二战以来欧美学界

大西洋史的研究路径和发展趋势》

你认为应该以怎样的视角来研究大西洋史,请自拟论题,并运用世界史的相关知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 个人被战争洪流所裹挟,宛如漩涡激浪中的细小流沙,身不由己……无数个体命运的集体合影,即是国家命运的写照。

德国普通家庭威廉一家的命运

威廉生活在一个六口之家。父亲因一战后的战争制裁失业。全家靠母亲微薄的收入维系,住的是老房子,冬天全家冻得直打哆嗦。日子过得如此凄惨,威廉一家并没有怨天尤人,和当时德国民众一样,他们直接把愤怒的矛头指向《凡尔赛条约》。1933年,希特勒出任总理,之后在德国大修高速公路和公共工程,发展国家垄断资本主义,为发动战争做准备,在此时期威廉父亲成为修路工人,威廉一家的生活有所改善。1939年,威廉的父亲响应国家号召,成为纳粹军人。威廉并不为父亲走上前线一去毫无音讯而痛恨元首,反倒为父亲倍感自豪。后来威廉的哥哥也走上了前线。如同二战时期千千万万德国家庭,他们最后的命运都是以元首的伟大为荣,而后是“一损俱损”。

请根据材料并结合所学史实,对威廉一家的命运进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清楚)

答案全解全析

1.D 据材料可知,古代埃及、巴比伦、希腊等文明各具特色,体现了古代文明的突出特征是多元发展,D项正确;埃及位于非洲,巴比伦位于西亚,材料没有体现古代文明以欧洲中心,排除A项;材料中的文明分布在亚洲、欧洲、非洲,没有体现分布集中,排除B项;材料体现了各文明的特点,没有涉及文明之间的联系,排除C项。

2.D 西亚、中亚诸文明连接着古典文明、中华文明、印度文明,是古代文明交流的桥梁,D项正确。人类文明的产生具有多样性,不是同源性,排除A项;世界文明的特点是多中心,B项表述错误,排除;西亚、中亚文明并不是因为文明交融才产生的,排除C项。

3.B 根据材料并结合所学知识可知,随着西欧封建社会走向稳定,封建经济获得一定发展,工商业逐渐复兴和繁荣,10—11世纪起,西欧各地兴起众多城市,国王颁布特许状赋予市民商业垄断权等自治权,反映出城市自治在一定程度上实现,B项正确;材料没有提及君主的权力受到挑战,排除A项;材料强调的是城市自治,与人文主义无关,排除C项;材料没有涉及生产力的发展,排除D项。

4.C 在古代,玉制品被看作权力、等级、身份地位的象征,因此墓葬中发现玉制面具和玉制装饰品反映出玛雅社会中已经存在阶级分化,C项正确。材料主旨不是建筑精美,排除A项;材料中没有描述埃及文明与玛雅文明的关系,排除B项;仅由一座墓室内的器物无法推出当时玛雅手工业的规模,排除D项。

5.D 根据材料“掌握了南太平洋的水文……船队前往太平洋深处进行航路探索、文明发掘和科学研究等活动”可知,这些探险活动有助于人们更深入地了解海洋,即开阔了人类认识世界的视野,D项正确;材料未体现这些探险活动和欧洲政治文化重构的关系,排除A项;18世纪中后期还没有出现现代交通工具,排除B项;这一时期世界市场尚未形成,还没有形成世界贸易多中心格局,排除C项。

6.D 据材料及所学知识可知,这一时期,欧洲科学社团的建立为自然科学的进一步发展提供了组织基础,有助于推动近代自然科学发展,D项正确;工业革命开始于18世纪60年代的英国,排除A项;从时间上看,此时多数国家的资产阶级革命并未发生,无法体现资产阶级革命的推动作用,排除B项;科学革命的到来一定程度上受到文艺复兴和宗教改革的影响,但理性精神是科学革命带来的结果而非文艺复兴发展所提供的思想基础,排除C项。

7.A 材料主旨为苏格兰某思想家对未来商业社会的设想,体现出其对当时社会转型路径的思考,A项正确;强调个人主体地位的是文艺复兴时期的思想,排除B项;该思想家提倡的是自由主义思想,而非重商主义,排除C项;材料中主要体现了对未来商业社会的构想,未体现民主政体在其中的作用,排除D项。

概念解读

重商主义

重视国家金、银储量的累积;主张争取殖民地,以获得原料与市场;以补贴增加输出,用高关税减少进口,保持贸易顺差;强调经济上的国家主义。

8.C 根据材料可知,辉格党和托利党的议席争夺推动了1832年议会改革,而议会斗争同时也推动了两党制的发展,反映了两党制与议会制相互促进,C项正确;资本主义经济的发展是议会改革的根源,排除A项;此时议会是国家权力的中心,排除B项;内阁对议会负责,受议会监督,并不是权力制衡,排除D项。

9.B 正确项分析:

错误项分析:美国民主共和制度依然存在,排除A项;美国民主本质上是资产阶级的民主,但是材料未涉及相关内容,排除C项;材料没有体现中央和各州的关系,排除D项。

10.D 据材料信息可知,从1815年到1900年,横越大西洋的大部分货物,海运费用大幅度下降,这主要是由于工业革命期间,新式交通工具的出现,促进海运发展,D项正确;思想解放鼓励了冒险精神和地理大发现是新航路开辟时期,与材料时间不符,排除A、B两项;奴隶贸易与横跨大西洋的货物运输成本下降没有直接关系,排除C项。

11.B 根据“在巴黎公社64名委员中,第一国际巴黎支部联合会的成员占37名”可知,第一国际巴黎支部联合会为巴黎公社提供了大部分的成员,由此说明第一国际为巴黎公社奠定了组织基础,B项正确;第一国际为巴黎公社提供了人员支持,而不是准备了指导思想和指明正确方向,排除A、C两项;第一国际没有为巴黎公社提供工人政党,巴黎公社自身也没有组建工人政党,排除D项。

12.C 正确项分析:

错误项分析:美国南北战争爆发的根本原因是南方种植园经济和北方资本主义经济发展之间的冲突,激化了阶级矛盾、种族矛盾和区域之间的矛盾,排除A项;自由主义经济理论是一种反对国家干预经济生活、主张自由竞争的资产阶级经济理论和政策体系,与题干无关,排除B项;地理环境是影响殖民政策的重要因素,但不是决定因素,排除D项。

13.C 正确项分析:

错误项分析:材料并未提及德国反战和平运动的信息,排除A项;此时一战已经结束,且材料未提及对德国的瓜分,排除B项;凡尔赛体系实质是帝国主义实行强权政治的工具,并未真正维护和平,排除D项。

14.C 宣传画上的标题和画中从事工业生产的工人形象,表达了集中力量进行工业建设,加快完成五年计划的决心和目标,体现了斯大林时期“实行计划经济体制”“集中力量发展重工业”的工业化道路的特点,C项正确;此时,国内战争早已结束,排除A项;1924年1月,列宁逝世,苏联的“社会主义工业化”和第一个五年计划是在斯大林领导下进行的,排除B项;斯大林时期工业化道路的特点是实行高度集中的计划经济体制,企业缺乏自主权,排除D项。

知识拓展

苏联与资本主义国家工业化道路对比

苏联 资本主义国家

经济结构 优先发展重工业 从轻工业开始

方式手段 采用行政手段保证高积累、多投资;牺牲农业发展工业 资金以殖民掠夺、向外国借债等手段筹集

经济体制 指令性计划经济体制 市场经济体制

15.A 根据材料“制定经济政策的职责应当从财政部部长们转移到中央银行家们的手中”并结合所学可知,20世纪70年代,资本主义国家陷入经济“滞胀”,开始寻求新的经济理论,因此在西欧各国将制定经济政策的权力转移到银行家手中、尽量避免政治压力的观点得以流行,说明减少国家干预成为普遍认识,A项正确;20世纪70年代后政府只是削减了福利开支,但福利国家制度仍然存在,并未遭到挫败,且材料并未体现福利政策,排除B项;将制定经济政策的职责转移到银行家手中只是学术观点,无法说明当时国家的社会控制力减弱或金融资产阶级实力增强,排除C、D两项。

16.D 据“越来越多的国际公共问题需要世界上各个行为体协同一致来共同应对”可知,材料强调在当今全球化日益发展的情况下,各国应共同面对世界性的问题,协同参与全球治理,D项正确;材料的主题是全球化问题而非经济区域集团化问题,排除A项;材料强调全球化的世界对各国的要求,并非只强调经济全球化,排除B项;“普遍共识”的说法过于绝对,排除C项。

17.(1)城市自治权的加强;城市工商业的发展;宗教因素的影响;地方世俗政权的支持;古希腊罗马文化遗存的影响;等。(6分,答出3点即可)

(2)论题:19世纪的英国大学教育改革有着深刻的社会背景。

论述:启蒙运动和科学革命奠定了19世纪英国大学教育改革的思想基础;工业革命为其提供了物质基础和内在动力;议会改革的进行和新兴社会阶层的壮大为其提供了政治保证和社会基础;有识之士的推动则加速了教育改革的到来。这一时期的改革内容丰富,主要围绕科学研究职能的加强、培养目标的多元化、招生规模的扩大及毕业生就业方向的多样化等角度展开。这一时期的教育改革产生了深远的影响,它不仅增强了英国的国力(或适应工业化、民主化发展进程等),推动了英国的近代化进程,而且也为后世及其他地区的教育改革提供了借鉴。(6分,答案需有背景、特点、影响三个方面,言之有理即可)

解析 (1)根据材料一中大学组建者有教廷、城市、诸侯以及时间“14世纪”并结合所学知识分析即可。

(2)本题是历史小短文题目。具体思路如下:

18.(1)原因:注重科研体制创新和变革;忧患意识成为科研的重要推动力;把握两次工业革命和科技革命的机遇;德国走向统一。(8分)

(2)共性:实行国家干预经济模式和科教兴国战略;科技发展与工业发展相结合;注重科技创新。(4分,任答2点即可)

影响:促进日本成为世界经济强国;为世界科技发展作出了贡献;促使日本右翼势力不断抬头。(4分,任答2点即可)

解析 (1)据材料一“科研体制……发生根本性变革……1810年柏林大学的建立……1871—1914年,德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制”可知,注重科研体制创新和变革;据材料一“德国科学家和具有忧患意识的科学政策制定者扮演了极为重要的角色”可知,忧患意识成为科研的重要推动力;结合所学可知,德国把握两次工业革命和科技革命的机遇,德国走向统一。

(2)第一小问“共性”,据材料一“德国科研建制走了300多年的不平坦之路。差不多每隔100年,德国的科研体制都会发生根本性变革”和材料二“日本是继美国后,第二个在国家层面推进科技政策成为一门科学的国家”并结合所学可知实行国家干预经济模式和科教兴国战略;据材料一“1810年柏林大学的建立……1900年前后高等工学院升格为大学并拥有博士学位授予权”并结合所学可知科技发展与工业发展相结合;据材料一“德国在短短的40多年时间里,建立了一个分工明确的科研创新体制”和材料二“走出了一条具有日本特色的科技发展路线:以民用科技为主,实现其与高新技术、军用科技的转化,引进、优化先进技术以进行集成性创新”可知,注重科技创新。第二小问“影响”,根据材料二“走出了一条具有日本特色的科技发展路线……实现其与高新技术、军用科技的转化”并结合所学可知,促进日本成为世界经济强国,为世界科技发展作出了贡献,促使日本右翼势力不断抬头。

19.论题一:大西洋史是环大西洋史(从分散走向整体的大西洋史)。(2分)

论述:新航路的开辟,加强了美洲﹑非洲和欧洲的联系。“哥伦布大交换”过程中美洲和欧洲实现了人员﹑物种﹑病菌的大规模交流,深刻影响了双方的发展进程。“三角贸易”把欧洲的制造业﹑非洲的奴隶和美洲的棉花等紧密联系在了一起。随着大批欧洲移民的到来,基督教文化、人文主义思想、近代科学技术也传到了美洲和非洲地区,美国独立战争和拉丁美洲、非洲的民族民主革命运动就深受此影响。(8分)

总之,在近代早期,大西洋沿岸大陆间的联系日益密切,从“环大西洋史”视角开展相关研究是非常必要的。(2分)

论题二:大西洋史是跨大西洋史(比较中的大西洋史)。(2分)

论述:新航路开辟后,大西洋沿岸的西班牙和英国先后走上殖民扩张之路。西班牙在拉丁美洲实行专制统治,推行农奴制,发展种植园经济,疯狂开采金银矿,大肆屠杀印第安人,同时限制殖民地经济的发展,使拉丁美洲长期处于贫困落后状态。英国则把北美殖民地的发展与本土利益密切联系在一起,在北美殖民地移植了本国的资本主义生产方式、政治制度等,使得北美殖民地得到了较快发展。在摆脱英国的殖民统治后,北美走上了现代化的快车道。(8分)

总之,从“跨大西洋史”的视角,通过比较研究的方法,我们认识到因为在殖民模式上存在不同,西班牙和英国在美洲的殖民地最终走向了不一样的发展道路。(2分)

论题三:大西洋史是全球化视角的大西洋史(全球大西洋史)。(2分)

论述:环大西洋的各个大陆并不是完全封闭独立的地理单元,它们在近代早期存在一定联系并有逐渐强化的趋势,同时也和其他地区存在着经济文化等联系。这一时期,葡萄牙、荷兰和英国与亚洲诸国围绕香料、丝绸等物品存在着较多的经贸往来。(8分)

总之,从全球化视角来看待近代早期大西洋沿岸各个大陆的发展演变,有利于更好地把握其内在的发展规律。(2分)

解析

角度 论述内容

环大西洋的历史 从新航路开辟对全球经济联系的影响与人口迁徙及物种交流之间的关联等方面论述各个大洲交流的状态

跨大西洋的历史 结合新航路开辟后,殖民者在不同地区进行殖民统治使其走上不同的道路的角度评析

地方与整体相结合的大西洋史 结合新航路开辟后,环大西洋的各大洲之间的联系进行评析

20.威廉一家的命运与国家命运密切相关。

一战后,作为战败国的德国受到《凡尔赛条约》的严格限制,掠夺性的《凡尔赛条约》埋下了德国的民族复仇情绪;经济遭受沉重打击,濒于崩溃,失业人数剧增,通货膨胀严重;战后政府不能有效地解决国内问题,导致国内矛盾尖锐,社会问题层出不穷。威廉一家在一战后的生活困境是这一时期德国命运的写照。

1933年希特勒出任德国总理,纳粹党一方面煽动极端民族主义,另一方面大力发展垄断资本主义,一定程度上提高社会福利,改善了人民的生活境遇,骗取了人民、垄断资产阶级和军方的广泛支持。威廉一家人的“自豪”反映出他们被极端民族主义蒙蔽。最终在希特勒的欺骗和人民的狂热下,德国发动二战,走向了对外侵略扩张的道路,威廉的父亲、哥哥走上战场,最终随着德国的战败,威廉一家的命运也与元首“一损俱损”。

推动德国发动二战的原因,既有纳粹党的欺骗与推动,也有德国民众对政府独裁统治、扩张政策的支持。一战后对德国的过分瓜分与掠夺,使德国民众产生不满。因此在当今世界,我们应该本着人类命运共同体的理念,平等、公正、民主地处理国际关系与民族关系,要避免极端民族主义。(12分)

解析

同课章节目录