03-第三单元第13课湖心亭看雪

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

第三单元

13* 湖心亭看雪

1.下列加点字词注音无误的一项是 ( )

A.烧酒炉正沸(fèi) 余舟一芥(jiè)

B.喃喃(nán) 雾凇沆砀(kàng dàng)

C.铺毡(zhān) 拥毳衣炉火(máo)

D.更定(gēng) 余拏一小舟(nú)

基础过关全练

A

解析 B.沆hàng。C.毳cuì。D.拏ná。

2.下列句子中加点词解释有误的一项是( )

A.铺毡对坐(相对) 拥毳衣炉火(裹、围)

B.上下一白(全) 雾凇沆砀(白汽弥漫的样子)

C.余拏一小舟(撑) 强饮三大白(强迫)

D.湖中人鸟声俱绝(全,都)

C

及下船(等到)

解析 强:竭力,尽力。

3.下列句子中加点词语的古今义没有发生变化的一项是

( )

A.余住西湖 B.是日更定矣

C.余强饮三大白而别 D.见余大喜

D

解析 A.古义:我。今义:①剩下;②(用在数词或数量词后)表

示大数后面有零头;③指某种事情、情况以外或以后的时

间。B.古义:这。今义:①对,正确(跟“非”相对);②表示答

应的词。C.古义:古人罚酒时用的酒杯。今义:像霜或雪的颜

色(跟“黑”相对)。D.副词,表示程度深,该义古今通用。

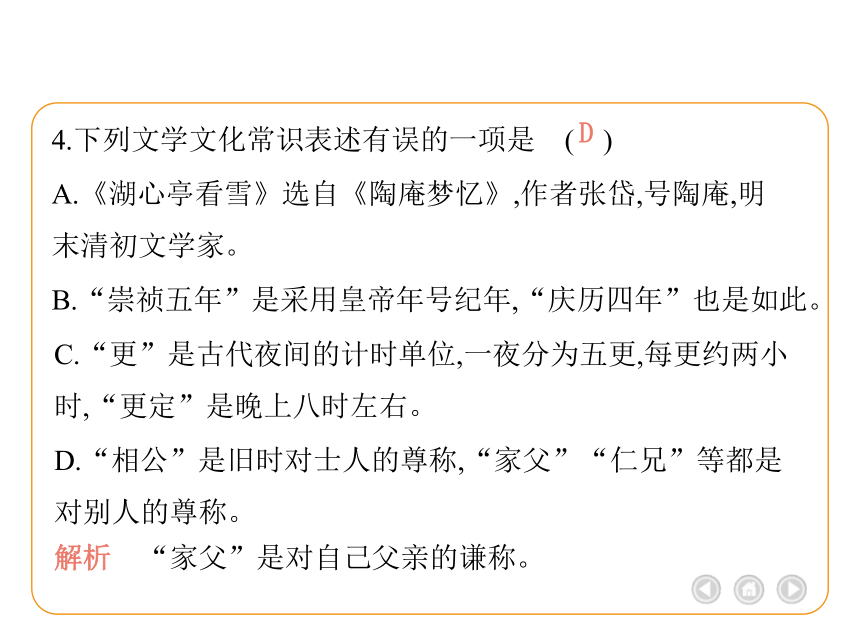

4.下列文学文化常识表述有误的一项是 ( )

A.《湖心亭看雪》选自《陶庵梦忆》,作者张岱,号陶庵,明

末清初文学家。

B.“崇祯五年”是采用皇帝年号纪年,“庆历四年”也是如此。

D

C.“更”是古代夜间的计时单位,一夜分为五更,每更约两小

时,“更定”是晚上八时左右。

D.“相公”是旧时对士人的尊称,“家父”“仁兄”等都是

对别人的尊称。

解析 “家父”是对自己父亲的谦称。

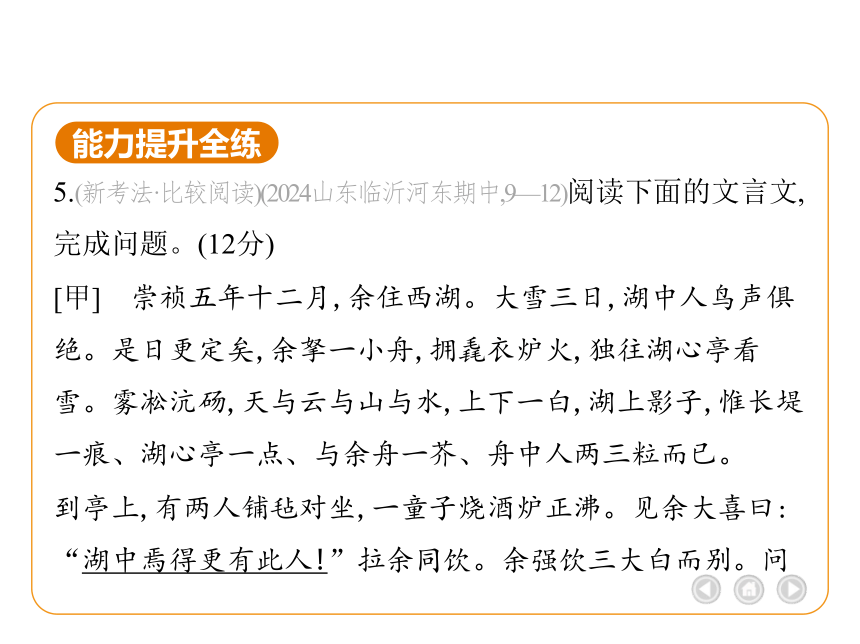

5.(新考法·比较阅读)(2024山东临沂河东期中,9—12)阅读下面的文言文,完成问题。(12分)

[甲] 崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱

绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看

雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤

一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:

“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问

能力提升全练

其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,

更有痴似相公者。”

(张岱《湖心亭看雪》)

[乙] 夜雪大作。时欲登舟至沙市,竟为雨雪所阻。然万竹

中雪子①敲戛②,铮铮有声,暗窗红火,任意看数卷书,亦复有少

趣。自叹每有欲往,辄复不遂。然流行坎止③,任之而已。鲁

直④所谓“无处不可寄一梦”也。

(选自袁中道《江行日记二则》)

[注] ①雪子:雪粒,往往在下雪之初出现,状如盐粒。②敲

戛:敲打。③流行坎止:顺流而行,遇阻而止。④鲁直:黄庭

坚。

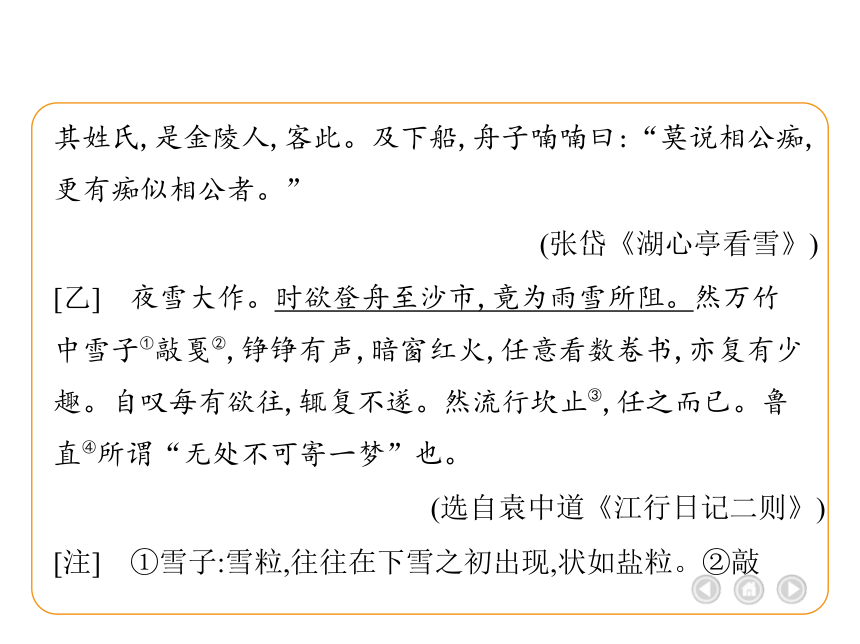

(1)(学科素养·文化自信)(★☆☆)解释下列加点的词语。(3分)(Y9103003)

①湖中人鸟声俱绝( )

②上下一白( )

③夜雪大作( )

消失

全,都

起

①湖中焉得更有此人!

译文:

②时欲登舟至沙市,竟为雨雪所阻。

译文: 。

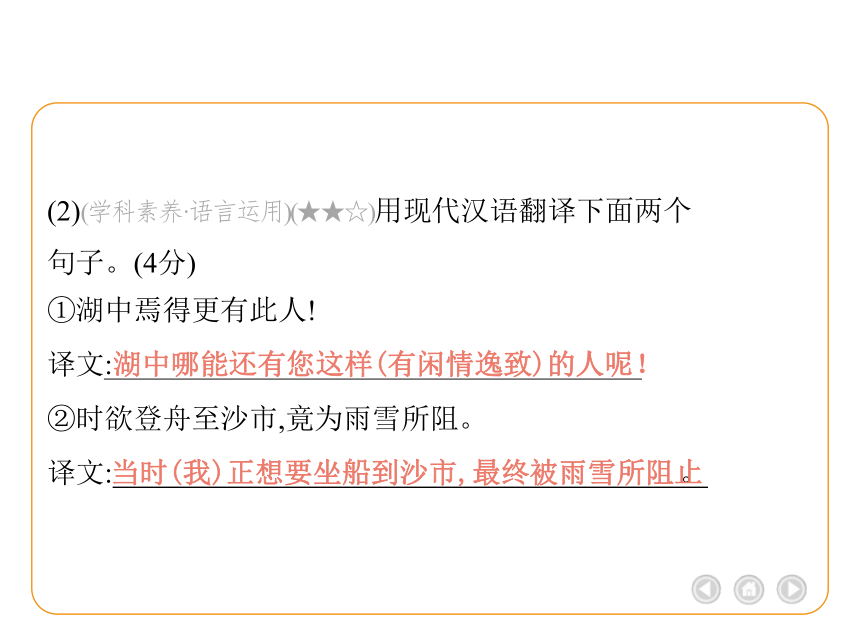

(2)(学科素养·语言运用)(★★☆)用现代汉语翻译下面两个

句子。(4分)

湖中哪能还有您这样(有闲情逸致)的人呢!

当时(我)正想要坐船到沙市,最终被雨雪所阻止

B.[甲]文中作者以“舟子喃喃曰”来收束全文,画龙点睛,深

化意境,并借舟子之口表达“痴”人不止“我”一个,是一种

巧妙的正面描写。

(3)(学科素养·思维能力)(★★☆)下面对选文内容理解有误

的一项是(3分)( )

A.[甲]文出自张岱的回忆录《陶庵梦忆》,作者写作本文时,

明朝已经灭亡,可他仍用明朝的年号,含蓄地表达了他对故国

的怀念。

B

C.[甲][乙]两文均展现了文人高雅的情趣:[甲]文湖心亭巧遇

知音、把酒言欢体现了作者的雅趣,[乙]文雪夜悠闲自得地

读书体现了作者的雅趣。

D.[乙]文写夜雪之景,抓住特征,简笔勾勒,笔触轻灵,极富韵

味,表达了作者悠然自得、富有情趣的积极乐观的情感。

(4)(学科素养·思维能力)(★★☆)[乙]文寥寥数语,就写出了

作者的盎然意趣,请写出作者“趣”在何处。(2分)(Y9103001)

答:“趣”在于雪夜聆听竹林里传来的清脆的敲击声;“趣”在坐在昏暗的小屋里感受炉火的温暖,并悠闲自得地读书。

解析 (1)解答此类题目,要先理解句子,知道句意后再解释

词语,并要注意通假字、一词多义、词类活用等特殊情况。

(2)①中重点词语有:焉得,哪能;更,还。②中重点词语有:时,

当时;竟,最终。

(3)B.[甲]文中作者借舟子之口表达“痴”人不止“我”一

个,是侧面描写,而不是正面描写。

(4)根据“然万竹中雪子敲戛”可知,“趣”在于雪夜聆听竹

林里传来的清脆的敲击声。根据“暗窗红火,任意看数卷书,

亦复有少趣”可知,“趣”在坐在昏暗的小屋里感受炉火的

温暖,并悠闲自得地读书。

[参考译文]

[乙] 晚上下起大雪。当时(我)正想要坐船到沙市,最终被雨

雪所阻止。然而万株竹子中,雪粒敲打竹子,发出铮铮的声

音,(就着)暗暗的窗子与红红的烛火,随意地翻看几卷书,也还

是能享受到少许乐趣的。(离开时)为自己叹息每次有想去

的地方,就总是不顺遂。然而顺流而行,遇阻而止,随它吧。

这就是鲁直所说的“没有一处不可以寄托一场梦”啊。

[甲] 崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱

绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看

雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤

一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:

“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问

其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,

更有痴似相公者。”

(张岱《湖心亭看雪》)

6.(2022甘肃兰州中考改编,7—9)阅读[甲][乙]两文,完成下题。(10分)

[乙] 三月一日,偕王生章甫、僧寂子①出游。时柳梢新翠,

山色微岚②,水与堤平,丝管夹岸。趺坐③古根上,茗饮④以为酒,

浪纹树影以为侑⑤,鱼鸟之飞沉,人物之往来,以为戏具。堤上

游人,见三人枯坐树下若痴禅者,皆相视以为笑。而余等亦窃

谓彼筵中人⑥,喧嚣怒诟⑦,山情水意,了不相属⑧,于乐何有也。

(节选自袁宏道《游高梁桥记》)

[注] ①王生章甫、僧寂子:王生指王袗(zhěn),袁氏兄弟的

诗友。寂子,一和尚名,其人不详。②微岚:山中薄薄的雾

气。③趺(fū)坐:双脚交叠而坐。④茗(míng)饮:饮茶。⑤侑

(yòu):用奏乐或献玉帛劝人饮食。⑥筵(yán)中人:设席饮酒

的人。⑦诟(gòu):骂。⑧了不相属(zhǔ):全不相关。

(1)(新考法·批注阅读)(★★☆)下面是前人阅读[甲]文后的两

处批注。你认为这两处批注恰当吗 请选择其中一处,结合

句子和批注加以评析。(3分)

①大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(批注:景象寒气逼人)

②湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中

人两三粒而已。(批注:文中有画)

答:(示例1)①这个批注是恰当的。“大雪三日,湖中人鸟

声俱绝”,一个“绝”字,写出大雪后的一片静寂,湖山封冻,

人、鸟都瑟缩着不敢外出,冷得不敢作声,连空气也仿佛冻结

了,读来如觉寒气逼人。

(示例2)②这个批注是恰当的。一痕、一点、一芥、两三粒,

使用白描手法,宛如中国画中的写意山水,寥寥几笔,简洁概

括,人与自然共同构成悠远脱俗的艺术画面。

答:大惑不解的语气。因为舟子对于作者在“大雪三日,

湖中人鸟声俱绝”的环境下独去看雪、痴迷于山水的行为

是不理解的。

(2)(新考法·朗读技巧)(★★☆)[甲]文中舟子的话,你觉得适合用怎 样的语气朗读 为什么 (3分)(Y9103002)

(3)(新考法·对比阅读)(★★★)[甲][乙]两段选文中主人公的“痴行” 有多重内涵。请结合选文内容,说说你的理解。(4分)

答:①超越普通人的不俗之举(雅趣)。甲文中张岱深冬

寒夜独游西湖欣赏雪景,不同于普通人游西湖拘于常理;乙文

中袁宏道早春时节“趺坐古根”饮茶赏景,不同于普通人的

“喧嚣怒诟”。②体验天地间物我合一的独特感受。甲文

中张岱独享雪后静寂,融入大雪无痕的世界;乙文中袁宏道与

友人静享自然之趣,沉醉于山情水意。③表明孤芳自赏的优

越之感。甲文中张岱自得于自己的不俗之趣,体现清高孤傲

的品格;乙文中袁宏道在“余等”认为众人不懂山情水意的

讥讽中,显示出自己的高雅。(答出一点得2分,答出其中两点

即可。如有其他理解,言之成理亦可)

解析 (1)①句抓住“大雪”和“人鸟声俱绝”体会大雪封

湖之状,体会大雪后一片静寂的氛围。一个“绝”字,传递出

冰天雪地、万籁无声的森然寒意。故“景象寒气逼人”的

批注是合适的。

②句是白描,“长堤一痕”“湖心亭一点”“余舟一芥”

“舟中人两三粒”构成一幅悠远脱俗的艺术画面。故“文

中有画”的批注是合适的。

(2)结合甲文情节,扣住“喃喃”二字作答。根据情节发展可

知,“喃喃”形容舟子自言自语、大惑不解之状,故此处的语

气应是大惑不解的。

(3)在理解两文内容的基础上体会主旨,把握情感。甲文采用

了白描的手法,表现了作者对山水之美的痴迷。“痴”字(以

舟子的身份)表达出作者不随流俗、遗世独立的闲情雅致。

乙文描写了作者与友人春日出游所见的美丽景色,表达了作

者对山水美景的痴迷,写出了作者和俗人对待美景的不同方

式,表现了作者超脱世俗的高雅情怀。据此概括分析作答即

可。

[参考译文]

[乙] 三月一日(那一天),(我)同王章甫、和尚寂子一起外出

游玩。当时的杨柳刚刚抽芽,山中有薄薄的雾气,水与河堤齐

平,两岸乐器声不断。盘腿坐在古树根上,把茶当作酒来饮,

把浪及树影当成劝酒人一般,(清清的水让我产生错觉,)仿佛

鱼在天上飞、鸟在水里游一般,人来人往,也好似这景致的一

部分。河堤上的游人,看到我们三个人呆坐在古树根上,像傻

和尚一样,纷纷相视而认为我们可笑。而我们也在暗笑他们

在这里设下宴席,喧嚣怒骂,和这里充满情趣的山水美景丝毫

不相关,也不知乐从何而来。

谢谢观看

第三单元

13* 湖心亭看雪

1.下列加点字词注音无误的一项是 ( )

A.烧酒炉正沸(fèi) 余舟一芥(jiè)

B.喃喃(nán) 雾凇沆砀(kàng dàng)

C.铺毡(zhān) 拥毳衣炉火(máo)

D.更定(gēng) 余拏一小舟(nú)

基础过关全练

A

解析 B.沆hàng。C.毳cuì。D.拏ná。

2.下列句子中加点词解释有误的一项是( )

A.铺毡对坐(相对) 拥毳衣炉火(裹、围)

B.上下一白(全) 雾凇沆砀(白汽弥漫的样子)

C.余拏一小舟(撑) 强饮三大白(强迫)

D.湖中人鸟声俱绝(全,都)

C

及下船(等到)

解析 强:竭力,尽力。

3.下列句子中加点词语的古今义没有发生变化的一项是

( )

A.余住西湖 B.是日更定矣

C.余强饮三大白而别 D.见余大喜

D

解析 A.古义:我。今义:①剩下;②(用在数词或数量词后)表

示大数后面有零头;③指某种事情、情况以外或以后的时

间。B.古义:这。今义:①对,正确(跟“非”相对);②表示答

应的词。C.古义:古人罚酒时用的酒杯。今义:像霜或雪的颜

色(跟“黑”相对)。D.副词,表示程度深,该义古今通用。

4.下列文学文化常识表述有误的一项是 ( )

A.《湖心亭看雪》选自《陶庵梦忆》,作者张岱,号陶庵,明

末清初文学家。

B.“崇祯五年”是采用皇帝年号纪年,“庆历四年”也是如此。

D

C.“更”是古代夜间的计时单位,一夜分为五更,每更约两小

时,“更定”是晚上八时左右。

D.“相公”是旧时对士人的尊称,“家父”“仁兄”等都是

对别人的尊称。

解析 “家父”是对自己父亲的谦称。

5.(新考法·比较阅读)(2024山东临沂河东期中,9—12)阅读下面的文言文,完成问题。(12分)

[甲] 崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱

绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看

雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤

一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:

“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问

能力提升全练

其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,

更有痴似相公者。”

(张岱《湖心亭看雪》)

[乙] 夜雪大作。时欲登舟至沙市,竟为雨雪所阻。然万竹

中雪子①敲戛②,铮铮有声,暗窗红火,任意看数卷书,亦复有少

趣。自叹每有欲往,辄复不遂。然流行坎止③,任之而已。鲁

直④所谓“无处不可寄一梦”也。

(选自袁中道《江行日记二则》)

[注] ①雪子:雪粒,往往在下雪之初出现,状如盐粒。②敲

戛:敲打。③流行坎止:顺流而行,遇阻而止。④鲁直:黄庭

坚。

(1)(学科素养·文化自信)(★☆☆)解释下列加点的词语。(3分)(Y9103003)

①湖中人鸟声俱绝( )

②上下一白( )

③夜雪大作( )

消失

全,都

起

①湖中焉得更有此人!

译文:

②时欲登舟至沙市,竟为雨雪所阻。

译文: 。

(2)(学科素养·语言运用)(★★☆)用现代汉语翻译下面两个

句子。(4分)

湖中哪能还有您这样(有闲情逸致)的人呢!

当时(我)正想要坐船到沙市,最终被雨雪所阻止

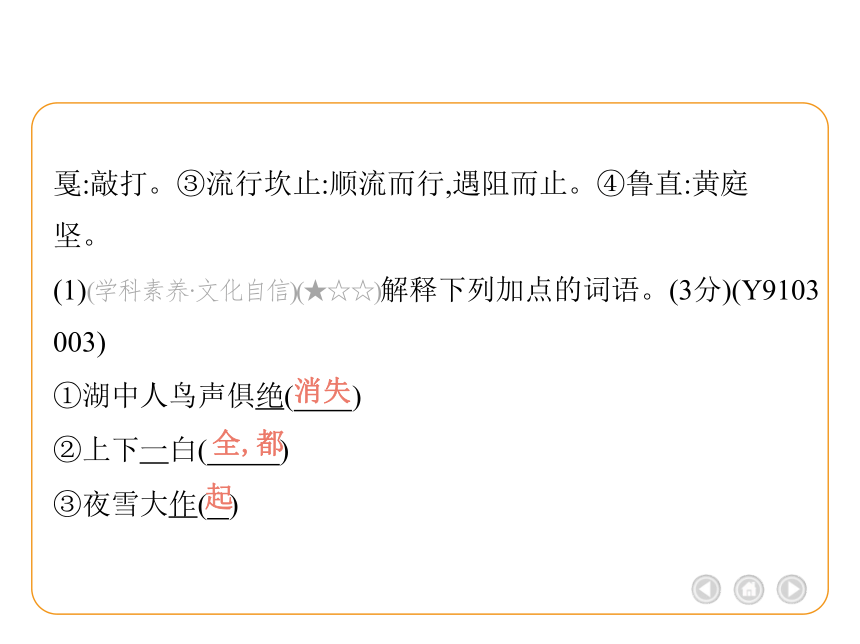

B.[甲]文中作者以“舟子喃喃曰”来收束全文,画龙点睛,深

化意境,并借舟子之口表达“痴”人不止“我”一个,是一种

巧妙的正面描写。

(3)(学科素养·思维能力)(★★☆)下面对选文内容理解有误

的一项是(3分)( )

A.[甲]文出自张岱的回忆录《陶庵梦忆》,作者写作本文时,

明朝已经灭亡,可他仍用明朝的年号,含蓄地表达了他对故国

的怀念。

B

C.[甲][乙]两文均展现了文人高雅的情趣:[甲]文湖心亭巧遇

知音、把酒言欢体现了作者的雅趣,[乙]文雪夜悠闲自得地

读书体现了作者的雅趣。

D.[乙]文写夜雪之景,抓住特征,简笔勾勒,笔触轻灵,极富韵

味,表达了作者悠然自得、富有情趣的积极乐观的情感。

(4)(学科素养·思维能力)(★★☆)[乙]文寥寥数语,就写出了

作者的盎然意趣,请写出作者“趣”在何处。(2分)(Y9103001)

答:“趣”在于雪夜聆听竹林里传来的清脆的敲击声;“趣”在坐在昏暗的小屋里感受炉火的温暖,并悠闲自得地读书。

解析 (1)解答此类题目,要先理解句子,知道句意后再解释

词语,并要注意通假字、一词多义、词类活用等特殊情况。

(2)①中重点词语有:焉得,哪能;更,还。②中重点词语有:时,

当时;竟,最终。

(3)B.[甲]文中作者借舟子之口表达“痴”人不止“我”一

个,是侧面描写,而不是正面描写。

(4)根据“然万竹中雪子敲戛”可知,“趣”在于雪夜聆听竹

林里传来的清脆的敲击声。根据“暗窗红火,任意看数卷书,

亦复有少趣”可知,“趣”在坐在昏暗的小屋里感受炉火的

温暖,并悠闲自得地读书。

[参考译文]

[乙] 晚上下起大雪。当时(我)正想要坐船到沙市,最终被雨

雪所阻止。然而万株竹子中,雪粒敲打竹子,发出铮铮的声

音,(就着)暗暗的窗子与红红的烛火,随意地翻看几卷书,也还

是能享受到少许乐趣的。(离开时)为自己叹息每次有想去

的地方,就总是不顺遂。然而顺流而行,遇阻而止,随它吧。

这就是鲁直所说的“没有一处不可以寄托一场梦”啊。

[甲] 崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱

绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看

雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白,湖上影子,惟长堤

一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余大喜曰:

“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问

其姓氏,是金陵人,客此。及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,

更有痴似相公者。”

(张岱《湖心亭看雪》)

6.(2022甘肃兰州中考改编,7—9)阅读[甲][乙]两文,完成下题。(10分)

[乙] 三月一日,偕王生章甫、僧寂子①出游。时柳梢新翠,

山色微岚②,水与堤平,丝管夹岸。趺坐③古根上,茗饮④以为酒,

浪纹树影以为侑⑤,鱼鸟之飞沉,人物之往来,以为戏具。堤上

游人,见三人枯坐树下若痴禅者,皆相视以为笑。而余等亦窃

谓彼筵中人⑥,喧嚣怒诟⑦,山情水意,了不相属⑧,于乐何有也。

(节选自袁宏道《游高梁桥记》)

[注] ①王生章甫、僧寂子:王生指王袗(zhěn),袁氏兄弟的

诗友。寂子,一和尚名,其人不详。②微岚:山中薄薄的雾

气。③趺(fū)坐:双脚交叠而坐。④茗(míng)饮:饮茶。⑤侑

(yòu):用奏乐或献玉帛劝人饮食。⑥筵(yán)中人:设席饮酒

的人。⑦诟(gòu):骂。⑧了不相属(zhǔ):全不相关。

(1)(新考法·批注阅读)(★★☆)下面是前人阅读[甲]文后的两

处批注。你认为这两处批注恰当吗 请选择其中一处,结合

句子和批注加以评析。(3分)

①大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(批注:景象寒气逼人)

②湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中

人两三粒而已。(批注:文中有画)

答:(示例1)①这个批注是恰当的。“大雪三日,湖中人鸟

声俱绝”,一个“绝”字,写出大雪后的一片静寂,湖山封冻,

人、鸟都瑟缩着不敢外出,冷得不敢作声,连空气也仿佛冻结

了,读来如觉寒气逼人。

(示例2)②这个批注是恰当的。一痕、一点、一芥、两三粒,

使用白描手法,宛如中国画中的写意山水,寥寥几笔,简洁概

括,人与自然共同构成悠远脱俗的艺术画面。

答:大惑不解的语气。因为舟子对于作者在“大雪三日,

湖中人鸟声俱绝”的环境下独去看雪、痴迷于山水的行为

是不理解的。

(2)(新考法·朗读技巧)(★★☆)[甲]文中舟子的话,你觉得适合用怎 样的语气朗读 为什么 (3分)(Y9103002)

(3)(新考法·对比阅读)(★★★)[甲][乙]两段选文中主人公的“痴行” 有多重内涵。请结合选文内容,说说你的理解。(4分)

答:①超越普通人的不俗之举(雅趣)。甲文中张岱深冬

寒夜独游西湖欣赏雪景,不同于普通人游西湖拘于常理;乙文

中袁宏道早春时节“趺坐古根”饮茶赏景,不同于普通人的

“喧嚣怒诟”。②体验天地间物我合一的独特感受。甲文

中张岱独享雪后静寂,融入大雪无痕的世界;乙文中袁宏道与

友人静享自然之趣,沉醉于山情水意。③表明孤芳自赏的优

越之感。甲文中张岱自得于自己的不俗之趣,体现清高孤傲

的品格;乙文中袁宏道在“余等”认为众人不懂山情水意的

讥讽中,显示出自己的高雅。(答出一点得2分,答出其中两点

即可。如有其他理解,言之成理亦可)

解析 (1)①句抓住“大雪”和“人鸟声俱绝”体会大雪封

湖之状,体会大雪后一片静寂的氛围。一个“绝”字,传递出

冰天雪地、万籁无声的森然寒意。故“景象寒气逼人”的

批注是合适的。

②句是白描,“长堤一痕”“湖心亭一点”“余舟一芥”

“舟中人两三粒”构成一幅悠远脱俗的艺术画面。故“文

中有画”的批注是合适的。

(2)结合甲文情节,扣住“喃喃”二字作答。根据情节发展可

知,“喃喃”形容舟子自言自语、大惑不解之状,故此处的语

气应是大惑不解的。

(3)在理解两文内容的基础上体会主旨,把握情感。甲文采用

了白描的手法,表现了作者对山水之美的痴迷。“痴”字(以

舟子的身份)表达出作者不随流俗、遗世独立的闲情雅致。

乙文描写了作者与友人春日出游所见的美丽景色,表达了作

者对山水美景的痴迷,写出了作者和俗人对待美景的不同方

式,表现了作者超脱世俗的高雅情怀。据此概括分析作答即

可。

[参考译文]

[乙] 三月一日(那一天),(我)同王章甫、和尚寂子一起外出

游玩。当时的杨柳刚刚抽芽,山中有薄薄的雾气,水与河堤齐

平,两岸乐器声不断。盘腿坐在古树根上,把茶当作酒来饮,

把浪及树影当成劝酒人一般,(清清的水让我产生错觉,)仿佛

鱼在天上飞、鸟在水里游一般,人来人往,也好似这景致的一

部分。河堤上的游人,看到我们三个人呆坐在古树根上,像傻

和尚一样,纷纷相视而认为我们可笑。而我们也在暗笑他们

在这里设下宴席,喧嚣怒骂,和这里充满情趣的山水美景丝毫

不相关,也不知乐从何而来。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)