2015-2016学年高一语文课时训练:2.5《杜甫诗三首》(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年高一语文课时训练:2.5《杜甫诗三首》(含答案解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 21.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-22 09:37:30 | ||

图片预览

文档简介

杜甫诗三首

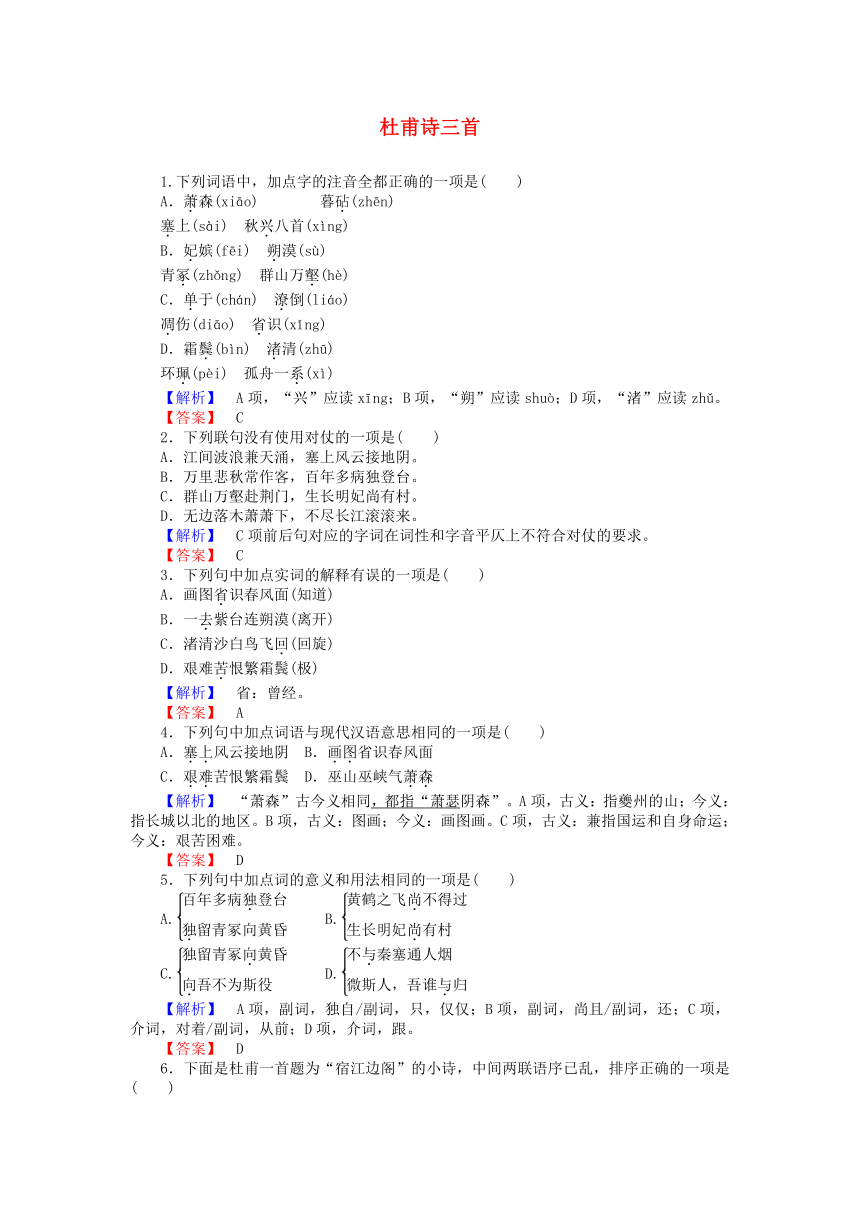

1.下列词语中,加点字的注音全都正确的一项是( )

A.萧森(xiāo) 暮砧(zhēn)

塞上(sài)

秋兴八首(xìng)

B.妃嫔(fēi)

朔漠(sù)

青冢(zhǒng)

群山万壑(hè)

C.单于(chán)

潦倒(liáo)

凋伤(diāo)

省识(xǐng)

D.霜鬓(bìn)

渚清(zhū)

环珮(pèi)

孤舟一系(xì)

【解析】 A项,“兴”应读xīng;B项,“朔”应读shuò;D项,“渚”应读zhǔ。

【答案】 C

2.下列联句没有使用对仗的一项是( )

A.江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

B.万里悲秋常作客,百年多病独登台。

C.群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

D.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

【解析】 C项前后句对应的字词在词性和字音平仄上不符合对仗的要求。

【答案】 C

3.下列句中加点实词的解释有误的一项是( )

A.画图省识春风面(知道)

B.一去紫台连朔漠(离开)

C.渚清沙白鸟飞回(回旋)

D.艰难苦恨繁霜鬓(极)

【解析】 省:曾经。

【答案】 A

4.下列句中加点词语与现代汉语意思相同的一项是( )

A.塞上风云接地阴

B.画图省识春风面

C.艰难苦恨繁霜鬓

D.巫山巫峡气萧森

【解析】 “萧森”古今义相同,都指“萧瑟

( http: / / www.21cnjy.com )阴森”。A项,古义:指夔州的山;今义:指长城以北的地区。B项,古义:图画;今义:画图画。C项,古义:兼指国运和自身命运;今义:艰苦困难。

【答案】 D

5.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

【解析】 A项,副词,独自/副词,只,仅仅;B项,副词,尚且/副词,还;C项,介词,对着/副词,从前;D项,介词,跟。

【答案】 D

6.下面是杜甫一首题为“宿江边阁”的小诗,中间两联语序已乱,排序正确的一项是( )

暝色延山径,高斋次水门。__________,__________。__________,__________。不眠忧战伐,无力正乾坤。

①孤月浪中翻 ②鹳鹤追飞静 ③豺狼得食喧 ④薄云岩际宿

A.①④③②

B.④①②③

C.②④①③

D.②③④①

【解析】 这是一首律诗,中间两联要对仗,最后一字要押韵,还要注意整首诗的起承转合问题。综合起来看,B项最恰当。

【答案】 B

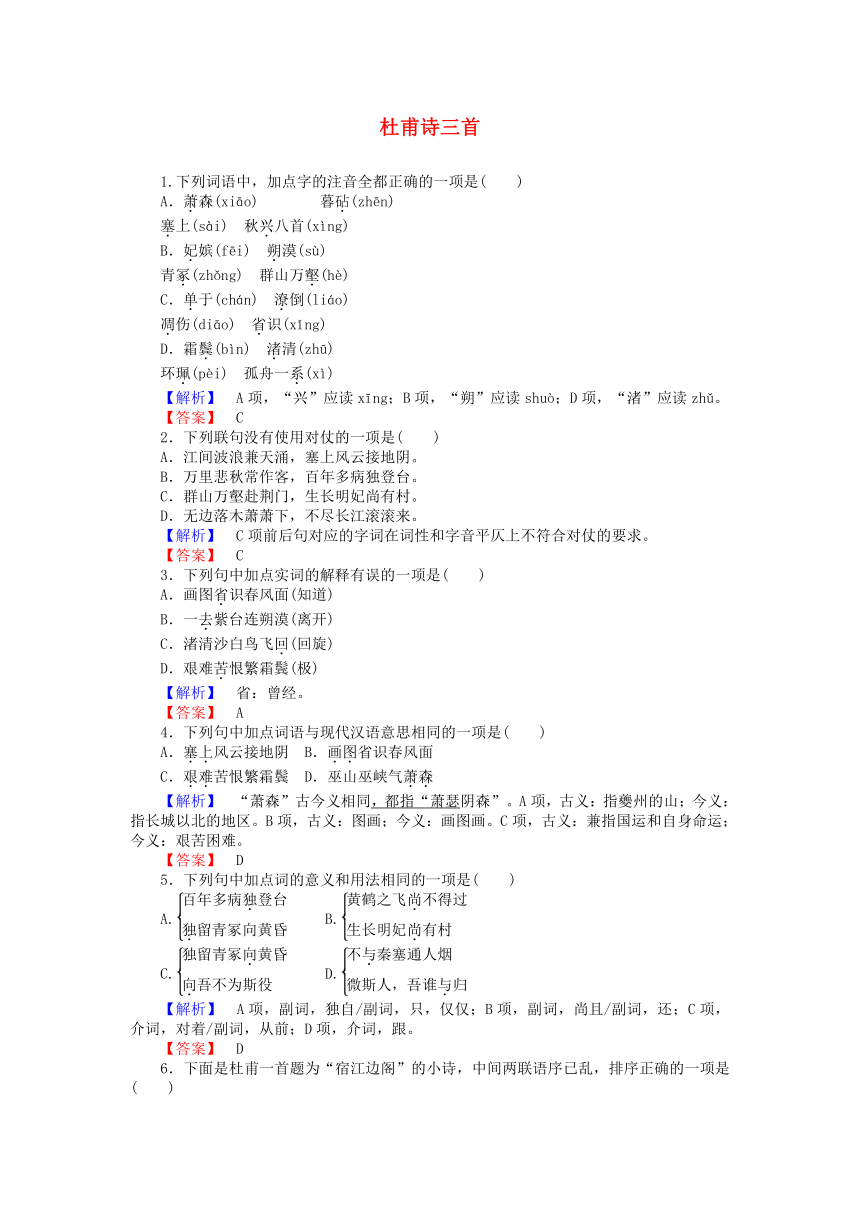

7.名句默写。

(1)玉露凋伤枫树林,____________________。

____________________,孤舟一系故园心。

(2)群山万壑赴荆门,____________________。

____________________,环珮空归夜月魂。

(3)无边落木萧萧下,____________________。

____________________,潦倒新停浊酒杯。

【答案】 (1)巫山巫峡气萧森 丛菊两开他日泪

(2)生长明妃尚有村 画图省识春风面

(3)不尽长江滚滚来 艰难苦恨繁霜鬓

(一)阅读下面诗歌,完成8~10题。

奉陪郑驸马韦曲①

杜甫

韦曲花无赖,家家恼煞人。

绿樽须尽日,白发好禁②春。

石角钩衣破,藤梢刺眼新。

何时占丛竹,头戴小乌巾。

【注】 ①韦曲:唐代长安游览胜地。杜甫作此诗时,求仕于长安而未果。②禁:消受。

8.下列对本诗的理解,不正确的一项是( )

A.诗的首句和辛弃疾的“最喜小儿无赖”,两处“无赖”都传达了作者的喜爱之情。

B.三四句意谓韦曲的满眼春色,让自感老去的诗人也觉得应借酒释怀,消受春光。

C.五六句通过“石角钩衣”、“藤梢刺眼”的细致描写,状写韦曲春去夏来的美景。

D.此诗运用了“反言”,如“恼煞人”,实际是爱煞人,正话反说,有相反相成之趣。

【解析】 C.“状写韦曲春去夏来的美景”错,五六句通过“钩衣”“刺眼”等细致描写,写出了春光的明媚绚烂,没有“春去夏来”之意。

【答案】 C

9.诗家常借“韦曲”寓兴亡之感。下列诗句寓有兴亡之感的两项是( )

A.杜甫诗中韦曲花,至今无赖尚豪家。(唐·罗隐《寄南城韦逸人》)

B.当年燕子知何处,但苔深韦曲,草暗斜川。(宋·张炎《高阳台》)

C.莫夸韦曲花无赖,独擅终南雨后青。(元·虞集《题南野亭》)

D.花气上林春浩渺,酒香韦曲晚氤氲。(明·胡应麟《寄朱可大进士》)

E.韦曲杜陵文物尽,眼中多少可儿坟。(明末·王象巽《游曲江》)

【解析】 兴亡之感往往从描绘眼前的物是人非

( http: / / www.21cnjy.com )而起,“当年燕子知何处”和“韦曲杜陵文物尽”均是在感慨当初的繁华如今已经不再。A.“杜甫诗中韦曲花,至今无赖尚豪家”句借韦曲花讽刺世风;C.“莫夸韦曲花无赖,独擅终南雨后青”句借花喻人;D.“花气上林春浩渺,酒香韦曲晚氤氲”句为景物描写。

【答案】 BE

10.前人引《南史》注诗中“小乌巾”:“刘岩隐逸不仕,常著缁衣小乌巾。”结合这一注解,说说诗的最后两句表达了诗人怎样的思想感情。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 参照注释和典故本身,知人论世,即可得出答案。

【答案】 要点一:借向往隐居生活,表达对韦曲春景的喜爱。(或:因韦曲春色美景而生隐居山林之情。)

要点二:隐含求仕未果的复杂心情。

(二)阅读下面的诗歌,完成11~12题。

狂 夫①

杜 甫

万里桥西一草堂,百花潭水即沧浪。

风含翠筿②娟娟净,雨裛③红蕖冉冉香。

厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉。

欲填沟壑惟疏放,自笑狂夫老更狂。

【注】 ①此诗作于杜甫客居成都时。②筿:细竹。③裛:通“浥”,润湿。

11.请从炼字角度,赏析本诗的颔联。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 炼字首先要抓住可炼之字,必须抓住表意丰富、描绘细腻的字眼;其次既要关注该字的描述对象,又要把握该字所使用的艺术手法。

【答案】 (1)“含”“裛”两个动词的运用极为生动。“含”有小心爱护意味,写风之微;“裛”则显得轻柔,有“润物细无声”的意味,写雨之细。

(2)形容词使用妥帖,有“互文”之妙。如“净”写出雨后翠筿如洗,表明风中有雨;“香”则写出雨中有风,因为没有微风,是嗅不到细香的。

(3)使用“娟娟”“冉冉”等叠词,增添了音韵之美。

12.结合全诗,谈谈诗人是如何刻画出自己的“狂夫”形象的。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 由于诗题为“狂夫”,所以此题必须对每一联的具体写法进行赏析。

【答案】 (1)首联写居住

( http: / / www.21cnjy.com )环境,在饱经丧乱后有一安身立命之地,心情舒展旷放。“即沧浪”暗寓“沧浪之水清兮,可以濯我缨”之意,有知足意味;“万里”“百花”这类字眼,使诗篇一开头就不落寒俭之态,为下文写“狂”作铺垫。

(2)颔联写浣花

( http: / / www.21cnjy.com )溪的美丽景色,与颈联写自己靠人接济,一旦故人音信断绝,一家人就不免挨饿的凄凉境况形成鲜明对比,在几乎快饿死的情况下,却还在兴致勃勃地赞美美丽的自然风光,更显狂态。

(3)尾联“填沟壑”意为倒毙路

( http: / / www.21cnjy.com )旁无人收葬,作者饱经患难,却从没有被生活的磨难压倒,始终用一种倔强的态度来对待生活的打击,这就是所谓“疏放”,也表明了“狂夫”二字的深刻含义。

(4)全诗用“狂夫”这一形象将

( http: / / www.21cnjy.com )赏心悦目之景与可悲可叹之事统一起来,没有前半部分优美景致的描写,不足以表现“狂夫”贫困不能移的精神;没有后半部分潦倒生计的描述,“狂夫”就会失其所以为“狂夫”。

(三)阅读下面这首诗,完成13~14题。

月 圆①

[唐]杜 甫

孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依②。

未缺③空山静,高悬列宿④稀。

故园松桂发,万里共清辉。

【注】 ①这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫流寓夔州时所作。②绮逾依:这里指(席子上的)光彩更加柔美。③未缺:指月圆。④列宿:众星。

13.这首诗前六句描写了月圆之夜的哪几幅画面?请用简洁的语言进行概括。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 诗歌前六句围绕“圆月”进行

( http: / / www.21cnjy.com )描绘,第一联先写当楼的明月,作者在楼上看到天空中的一轮明月,然后写月光照在江面上又反射到屋门之上闪动。第二联接着写江面,写江面上的粼粼波光,然后目光回到室内,写月光与席的相互辉映。第三联转换到写远处的景致,描绘寂静的空山和月明星稀的天空。

【答案】 ①孤月当楼,月光照射在秋夜的

( http: / / www.21cnjy.com )江面上,又反射到屋门上闪动。②月夜里,江面上波光粼粼,楼阁内月光照在席面上席子光彩美丽。③明月照耀着幽深少人的山林,月光皎洁,疏星寥落。

【技巧点拨】 诗歌形象概括题要

( http: / / www.21cnjy.com )求简洁、全面,要做到这两点,首先要对全诗有准确的理解,将语言文字构造的画面形象化,然后将形象的画面文字化,这其实是一个转换的过程,要求具有联想和想象能力与语言表达能力。

14.本诗最后两句情感真挚,请从虚实结合的角度作简要赏析。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 题干中要求从虚实结

( http: / / www.21cnjy.com )合的角度赏析,因此,应该明确诗歌中的“实”与“虚”,“故园松桂发”这是作者在月夜之下想到的故园情景,有陶渊明“松菊犹存”的意味,这是作者月夜下思念亲人,并对自己节操的表达。“万里共清辉”是由想象回到眼前的月光描绘,月光照耀千里,一幅阔大的月光朗照图呈现在我们的面前,由此能够看出作者宽广的胸襟,作者将孤身的凄寒,对亲人的思念、祝愿都包含在这阔大的月夜之景的描绘中,情感深挚。

【答案】 作者由眼前的月景联想到故园中

( http: / / www.21cnjy.com )的松树正茂,桂花正香,这是虚写故园之景,后一句由虚转实,描绘出月光照耀千里的阔大境界。故园桂花正该开放,虚中有实;万里清辉,实中有虚。虚实结合,表达了作者长期滞留异乡、久久难归而思念故乡,渴望回到家乡与家人团聚的情感,并希望都能共浴美好月光的美好愿望,这也是自己客居在外的无可奈何的告慰。

15.根据文意,在横线处补写恰当的句子。

李白是仙,杜甫是圣。李白与杜甫一生都在

( http: / / www.21cnjy.com )燃烧,李白是天上的陨石,杜甫是人间的火种。李白诗如横笛,清丽悠扬;杜甫诗似直箫,深沉悲怆。读李白诗可以化解俗气,卑琐气,穷酸气;________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

【解析】 此题考查补写、续写扩展语句的能力。

( http: / / www.21cnjy.com )所谓补写、续写扩展,就是提供一句话或一段话,要求能根据所提供的具体的语言环境进行补写或续写。补写或续写的句子必须做到与原句文意相通、中心一致、语境和谐、句式相类,甚至语言风格和修辞手法也应和原句保持一致。因此我们要注意原文段中关于杜甫的评述,以及李杜二人的对比。

【答案】 示例:读杜甫诗可以增强爱心,同情心,责任心

16.阅读下面的问卷调查统计表,根据其中反映的情况,补充下面文段中空缺的内容(不得出现数字),使上下文语意连贯。

(1)您希望开设礼仪教育的课程吗?

A.非常希望

B.希望

C.不希望

D.无所谓

调查对象选项

学生

市民

A

19.08%

11.90%

B

68.79%

59.52%

C

5.20%

5.95%

D

6.94%

22.62%

(2)您认为礼仪教育的承担者应该是(多项选择)

A.家庭

B.学校

C.社会

D.以上都是

调查对象选项

学生

市民

A

20.23%

22.62%

B

9.83%

15.48%

C

8.67%

13.10%

D

65.32%

58.33%

调查显示,学生与市民对礼仪教育的认识

( http: / / www.21cnjy.com )有诸多相同之处。在是否希望开设礼仪教育课程的问题上,学生与市民中①______________________。在礼仪教育承担者的问题上,学生与市民②______________________;同时,也都认为家庭、学校、社会三者之间,家庭是最重要的礼仪教育承担者,然后依次为学校和社会。但学生与市民的认识也存在差异,例如对礼仪教育的需求,③______________________。

【解析】 本题考查语言表达的简洁、连贯的能力。

【答案】 ①多数希望开设礼仪教育课程

②多数认为礼仪教育的责任应由家庭、学校和社会共同承担

③学生比市民更加强烈

1.下列词语中,加点字的注音全都正确的一项是( )

A.萧森(xiāo) 暮砧(zhēn)

塞上(sài)

秋兴八首(xìng)

B.妃嫔(fēi)

朔漠(sù)

青冢(zhǒng)

群山万壑(hè)

C.单于(chán)

潦倒(liáo)

凋伤(diāo)

省识(xǐng)

D.霜鬓(bìn)

渚清(zhū)

环珮(pèi)

孤舟一系(xì)

【解析】 A项,“兴”应读xīng;B项,“朔”应读shuò;D项,“渚”应读zhǔ。

【答案】 C

2.下列联句没有使用对仗的一项是( )

A.江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

B.万里悲秋常作客,百年多病独登台。

C.群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。

D.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

【解析】 C项前后句对应的字词在词性和字音平仄上不符合对仗的要求。

【答案】 C

3.下列句中加点实词的解释有误的一项是( )

A.画图省识春风面(知道)

B.一去紫台连朔漠(离开)

C.渚清沙白鸟飞回(回旋)

D.艰难苦恨繁霜鬓(极)

【解析】 省:曾经。

【答案】 A

4.下列句中加点词语与现代汉语意思相同的一项是( )

A.塞上风云接地阴

B.画图省识春风面

C.艰难苦恨繁霜鬓

D.巫山巫峡气萧森

【解析】 “萧森”古今义相同,都指“萧瑟

( http: / / www.21cnjy.com )阴森”。A项,古义:指夔州的山;今义:指长城以北的地区。B项,古义:图画;今义:画图画。C项,古义:兼指国运和自身命运;今义:艰苦困难。

【答案】 D

5.下列句中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

【解析】 A项,副词,独自/副词,只,仅仅;B项,副词,尚且/副词,还;C项,介词,对着/副词,从前;D项,介词,跟。

【答案】 D

6.下面是杜甫一首题为“宿江边阁”的小诗,中间两联语序已乱,排序正确的一项是( )

暝色延山径,高斋次水门。__________,__________。__________,__________。不眠忧战伐,无力正乾坤。

①孤月浪中翻 ②鹳鹤追飞静 ③豺狼得食喧 ④薄云岩际宿

A.①④③②

B.④①②③

C.②④①③

D.②③④①

【解析】 这是一首律诗,中间两联要对仗,最后一字要押韵,还要注意整首诗的起承转合问题。综合起来看,B项最恰当。

【答案】 B

7.名句默写。

(1)玉露凋伤枫树林,____________________。

____________________,孤舟一系故园心。

(2)群山万壑赴荆门,____________________。

____________________,环珮空归夜月魂。

(3)无边落木萧萧下,____________________。

____________________,潦倒新停浊酒杯。

【答案】 (1)巫山巫峡气萧森 丛菊两开他日泪

(2)生长明妃尚有村 画图省识春风面

(3)不尽长江滚滚来 艰难苦恨繁霜鬓

(一)阅读下面诗歌,完成8~10题。

奉陪郑驸马韦曲①

杜甫

韦曲花无赖,家家恼煞人。

绿樽须尽日,白发好禁②春。

石角钩衣破,藤梢刺眼新。

何时占丛竹,头戴小乌巾。

【注】 ①韦曲:唐代长安游览胜地。杜甫作此诗时,求仕于长安而未果。②禁:消受。

8.下列对本诗的理解,不正确的一项是( )

A.诗的首句和辛弃疾的“最喜小儿无赖”,两处“无赖”都传达了作者的喜爱之情。

B.三四句意谓韦曲的满眼春色,让自感老去的诗人也觉得应借酒释怀,消受春光。

C.五六句通过“石角钩衣”、“藤梢刺眼”的细致描写,状写韦曲春去夏来的美景。

D.此诗运用了“反言”,如“恼煞人”,实际是爱煞人,正话反说,有相反相成之趣。

【解析】 C.“状写韦曲春去夏来的美景”错,五六句通过“钩衣”“刺眼”等细致描写,写出了春光的明媚绚烂,没有“春去夏来”之意。

【答案】 C

9.诗家常借“韦曲”寓兴亡之感。下列诗句寓有兴亡之感的两项是( )

A.杜甫诗中韦曲花,至今无赖尚豪家。(唐·罗隐《寄南城韦逸人》)

B.当年燕子知何处,但苔深韦曲,草暗斜川。(宋·张炎《高阳台》)

C.莫夸韦曲花无赖,独擅终南雨后青。(元·虞集《题南野亭》)

D.花气上林春浩渺,酒香韦曲晚氤氲。(明·胡应麟《寄朱可大进士》)

E.韦曲杜陵文物尽,眼中多少可儿坟。(明末·王象巽《游曲江》)

【解析】 兴亡之感往往从描绘眼前的物是人非

( http: / / www.21cnjy.com )而起,“当年燕子知何处”和“韦曲杜陵文物尽”均是在感慨当初的繁华如今已经不再。A.“杜甫诗中韦曲花,至今无赖尚豪家”句借韦曲花讽刺世风;C.“莫夸韦曲花无赖,独擅终南雨后青”句借花喻人;D.“花气上林春浩渺,酒香韦曲晚氤氲”句为景物描写。

【答案】 BE

10.前人引《南史》注诗中“小乌巾”:“刘岩隐逸不仕,常著缁衣小乌巾。”结合这一注解,说说诗的最后两句表达了诗人怎样的思想感情。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 参照注释和典故本身,知人论世,即可得出答案。

【答案】 要点一:借向往隐居生活,表达对韦曲春景的喜爱。(或:因韦曲春色美景而生隐居山林之情。)

要点二:隐含求仕未果的复杂心情。

(二)阅读下面的诗歌,完成11~12题。

狂 夫①

杜 甫

万里桥西一草堂,百花潭水即沧浪。

风含翠筿②娟娟净,雨裛③红蕖冉冉香。

厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉。

欲填沟壑惟疏放,自笑狂夫老更狂。

【注】 ①此诗作于杜甫客居成都时。②筿:细竹。③裛:通“浥”,润湿。

11.请从炼字角度,赏析本诗的颔联。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 炼字首先要抓住可炼之字,必须抓住表意丰富、描绘细腻的字眼;其次既要关注该字的描述对象,又要把握该字所使用的艺术手法。

【答案】 (1)“含”“裛”两个动词的运用极为生动。“含”有小心爱护意味,写风之微;“裛”则显得轻柔,有“润物细无声”的意味,写雨之细。

(2)形容词使用妥帖,有“互文”之妙。如“净”写出雨后翠筿如洗,表明风中有雨;“香”则写出雨中有风,因为没有微风,是嗅不到细香的。

(3)使用“娟娟”“冉冉”等叠词,增添了音韵之美。

12.结合全诗,谈谈诗人是如何刻画出自己的“狂夫”形象的。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 由于诗题为“狂夫”,所以此题必须对每一联的具体写法进行赏析。

【答案】 (1)首联写居住

( http: / / www.21cnjy.com )环境,在饱经丧乱后有一安身立命之地,心情舒展旷放。“即沧浪”暗寓“沧浪之水清兮,可以濯我缨”之意,有知足意味;“万里”“百花”这类字眼,使诗篇一开头就不落寒俭之态,为下文写“狂”作铺垫。

(2)颔联写浣花

( http: / / www.21cnjy.com )溪的美丽景色,与颈联写自己靠人接济,一旦故人音信断绝,一家人就不免挨饿的凄凉境况形成鲜明对比,在几乎快饿死的情况下,却还在兴致勃勃地赞美美丽的自然风光,更显狂态。

(3)尾联“填沟壑”意为倒毙路

( http: / / www.21cnjy.com )旁无人收葬,作者饱经患难,却从没有被生活的磨难压倒,始终用一种倔强的态度来对待生活的打击,这就是所谓“疏放”,也表明了“狂夫”二字的深刻含义。

(4)全诗用“狂夫”这一形象将

( http: / / www.21cnjy.com )赏心悦目之景与可悲可叹之事统一起来,没有前半部分优美景致的描写,不足以表现“狂夫”贫困不能移的精神;没有后半部分潦倒生计的描述,“狂夫”就会失其所以为“狂夫”。

(三)阅读下面这首诗,完成13~14题。

月 圆①

[唐]杜 甫

孤月当楼满,寒江动夜扉。

委波金不定,照席绮逾依②。

未缺③空山静,高悬列宿④稀。

故园松桂发,万里共清辉。

【注】 ①这首诗是唐代宗大历元年(766)秋天杜甫流寓夔州时所作。②绮逾依:这里指(席子上的)光彩更加柔美。③未缺:指月圆。④列宿:众星。

13.这首诗前六句描写了月圆之夜的哪几幅画面?请用简洁的语言进行概括。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 诗歌前六句围绕“圆月”进行

( http: / / www.21cnjy.com )描绘,第一联先写当楼的明月,作者在楼上看到天空中的一轮明月,然后写月光照在江面上又反射到屋门之上闪动。第二联接着写江面,写江面上的粼粼波光,然后目光回到室内,写月光与席的相互辉映。第三联转换到写远处的景致,描绘寂静的空山和月明星稀的天空。

【答案】 ①孤月当楼,月光照射在秋夜的

( http: / / www.21cnjy.com )江面上,又反射到屋门上闪动。②月夜里,江面上波光粼粼,楼阁内月光照在席面上席子光彩美丽。③明月照耀着幽深少人的山林,月光皎洁,疏星寥落。

【技巧点拨】 诗歌形象概括题要

( http: / / www.21cnjy.com )求简洁、全面,要做到这两点,首先要对全诗有准确的理解,将语言文字构造的画面形象化,然后将形象的画面文字化,这其实是一个转换的过程,要求具有联想和想象能力与语言表达能力。

14.本诗最后两句情感真挚,请从虚实结合的角度作简要赏析。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 题干中要求从虚实结

( http: / / www.21cnjy.com )合的角度赏析,因此,应该明确诗歌中的“实”与“虚”,“故园松桂发”这是作者在月夜之下想到的故园情景,有陶渊明“松菊犹存”的意味,这是作者月夜下思念亲人,并对自己节操的表达。“万里共清辉”是由想象回到眼前的月光描绘,月光照耀千里,一幅阔大的月光朗照图呈现在我们的面前,由此能够看出作者宽广的胸襟,作者将孤身的凄寒,对亲人的思念、祝愿都包含在这阔大的月夜之景的描绘中,情感深挚。

【答案】 作者由眼前的月景联想到故园中

( http: / / www.21cnjy.com )的松树正茂,桂花正香,这是虚写故园之景,后一句由虚转实,描绘出月光照耀千里的阔大境界。故园桂花正该开放,虚中有实;万里清辉,实中有虚。虚实结合,表达了作者长期滞留异乡、久久难归而思念故乡,渴望回到家乡与家人团聚的情感,并希望都能共浴美好月光的美好愿望,这也是自己客居在外的无可奈何的告慰。

15.根据文意,在横线处补写恰当的句子。

李白是仙,杜甫是圣。李白与杜甫一生都在

( http: / / www.21cnjy.com )燃烧,李白是天上的陨石,杜甫是人间的火种。李白诗如横笛,清丽悠扬;杜甫诗似直箫,深沉悲怆。读李白诗可以化解俗气,卑琐气,穷酸气;________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

【解析】 此题考查补写、续写扩展语句的能力。

( http: / / www.21cnjy.com )所谓补写、续写扩展,就是提供一句话或一段话,要求能根据所提供的具体的语言环境进行补写或续写。补写或续写的句子必须做到与原句文意相通、中心一致、语境和谐、句式相类,甚至语言风格和修辞手法也应和原句保持一致。因此我们要注意原文段中关于杜甫的评述,以及李杜二人的对比。

【答案】 示例:读杜甫诗可以增强爱心,同情心,责任心

16.阅读下面的问卷调查统计表,根据其中反映的情况,补充下面文段中空缺的内容(不得出现数字),使上下文语意连贯。

(1)您希望开设礼仪教育的课程吗?

A.非常希望

B.希望

C.不希望

D.无所谓

调查对象选项

学生

市民

A

19.08%

11.90%

B

68.79%

59.52%

C

5.20%

5.95%

D

6.94%

22.62%

(2)您认为礼仪教育的承担者应该是(多项选择)

A.家庭

B.学校

C.社会

D.以上都是

调查对象选项

学生

市民

A

20.23%

22.62%

B

9.83%

15.48%

C

8.67%

13.10%

D

65.32%

58.33%

调查显示,学生与市民对礼仪教育的认识

( http: / / www.21cnjy.com )有诸多相同之处。在是否希望开设礼仪教育课程的问题上,学生与市民中①______________________。在礼仪教育承担者的问题上,学生与市民②______________________;同时,也都认为家庭、学校、社会三者之间,家庭是最重要的礼仪教育承担者,然后依次为学校和社会。但学生与市民的认识也存在差异,例如对礼仪教育的需求,③______________________。

【解析】 本题考查语言表达的简洁、连贯的能力。

【答案】 ①多数希望开设礼仪教育课程

②多数认为礼仪教育的责任应由家庭、学校和社会共同承担

③学生比市民更加强烈