02第二单元 文言基础 限时训练3 文化常识(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 02第二单元 文言基础 限时训练3 文化常识(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:37:54 | ||

图片预览

文档简介

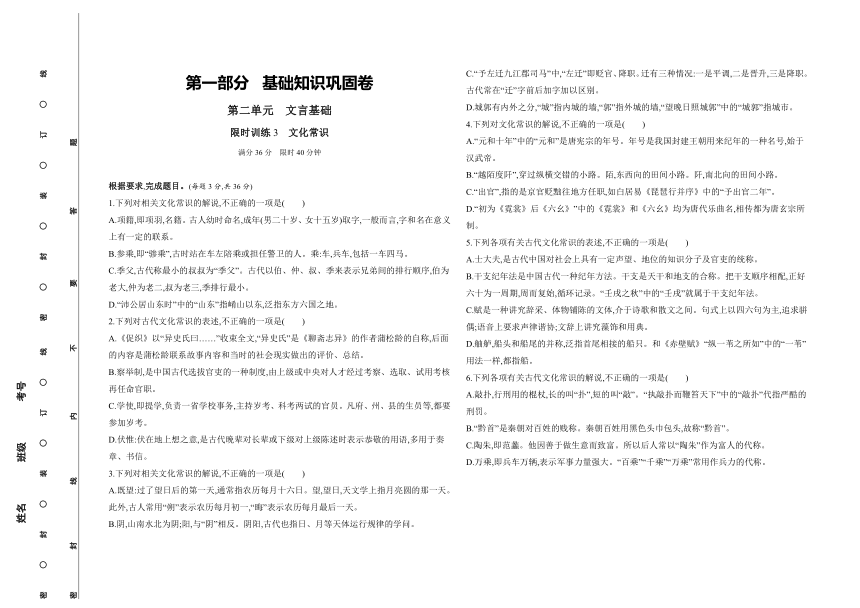

第一部分 基础知识巩固卷

第二单元 文言基础

限时训练3 文化常识

满分36分 限时40分钟

根据要求,完成题目。(每题3分,共36分)

1.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.项籍,即项羽,名籍。古人幼时命名,成年(男二十岁、女十五岁)取字,一般而言,字和名在意义上有一定的联系。

B.参乘,即“骖乘”,古时站在车左陪乘或担任警卫的人。乘:车,兵车,包括一车四马。

C.季父,古代称最小的叔叔为“季父”。古代以伯、仲、叔、季来表示兄弟间的排行顺序,伯为老大,仲为老二,叔为老三,季排行最小。

D.“沛公居山东时”中的“山东”指崤山以东,泛指东方六国之地。

2.下列对古代文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.《促织》以“异史氏曰……”收束全文,“异史氏”是《聊斋志异》的作者蒲松龄的自称,后面的内容是蒲松龄联系故事内容和当时的社会现实做出的评价、总结。

B.察举制,是中国古代选拔官吏的一种制度,由上级或中央对人才经过考察、选取、试用考核再任命官职。

C.学使,即提学,负责一省学校事务,主持岁考、科考两试的官员。凡府、州、县的生员等,都要参加岁考。

D.伏惟:伏在地上想之意,是古代晚辈对长辈或下级对上级陈述时表示恭敬的用语,多用于奏章、书信。

3.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.既望:过了望日后的第一天,通常指农历每月十六日。望,望日,天文学上指月亮圆的那一天。此外,古人常用“朔”表示农历每月初一,“晦”表示农历每月最后一天。

B.阴,山南水北为阴;阳,与“阴”相反。阴阳,古代也指日、月等天体运行规律的学问。

C.“予左迁九江郡司马”中,“左迁”即贬官、降职。迁有三种情况:一是平调,二是晋升,三是降职。古代常在“迁”字前后加字加以区别。

D.城郭有内外之分,“城”指内城的墙,“郭”指外城的墙,“望晚日照城郭”中的“城郭”指城市。

4.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“元和十年”中的“元和”是唐宪宗的年号。年号是我国封建王朝用来纪年的一种名号,始于汉武帝。

B.“越陌度阡”,穿过纵横交错的小路。陌,东西向的田间小路。阡,南北向的田间小路。

C.“出官”,指的是京官贬黜往地方任职,如白居易《琵琶行并序》中的“予出官二年”。

D.“初为《霓裳》后《六幺》”中的《霓裳》和《六幺》均为唐代乐曲名,相传都为唐玄宗所制。

5.下列各项有关古代文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.士大夫,是古代中国对社会上具有一定声望、地位的知识分子及官吏的统称。

B.干支纪年法是中国古代一种纪年方法。干支是天干和地支的合称。把干支顺序相配,正好六十为一周期,周而复始,循环记录。“壬戌之秋”中的“壬戌”就属于干支纪年法。

C.赋是一种讲究辞采、体物铺陈的文体,介于诗歌和散文之间。句式上以四六句为主,追求骈偶;语音上要求声律谐协;文辞上讲究藻饰和用典。

D.舳舻,船头和船尾的并称,泛指首尾相接的船只。和《赤壁赋》“纵一苇之所如”中的“一苇”用法一样,都指船。

6.下列各项有关古代文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.敲扑,行刑用的棍杖,长的叫“扑”,短的叫“敲”。“执敲扑而鞭笞天下”中的“敲扑”代指严酷的刑罚。

B.“黔首”是秦朝对百姓的贱称。秦朝百姓用黑色头巾包头,故称“黔首”。

C.陶朱,即范蠡。他因善于做生意而致富。所以后人常以“陶朱”作为富人的代称。

D.万乘,即兵车万辆,表示军事力量强大。“百乘”“千乘”“万乘”常用作兵力的代称。

7.下列各项对句子中涉及的文化常识的解说,错误的一项是( )

A.猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。(《陈情表》)

东宫:太子所居之宫,借指太子。因“东”时属春,色属“青”,故又称“春宫”“青宫”;因国储所居,故又曰“储宫”。

B.邑有成名者,操童子业,久不售。(《促织》)

童子:童生,科举时代,还没考取秀才的读书人,不论年纪大小,都称为“童生”。也就是说,只有通过了乡试、府试的学子才能被称作童生,成为童生方有资格参加院试。

C.位列将,爵通侯,兄弟亲近,常愿肝脑涂地。(《苏武传》)

通侯:爵位名,秦代置爵二十级,最高一级叫彻侯。汉朝继承秦制,后因避汉武帝刘彻讳改为通侯。

D.一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也 (《过秦论》)

七庙:古代天子的宗庙。古代的宗庙制是天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙,庶人无庙。

8.下列各项有关古代文化常识的表述,正确的一项是( )

A.“陛下”是臣民对帝王的尊称。本义为帝王宫殿的台阶之下,因此以之代指帝王。

B.乡试,是中国古代科举考试之一,由各地州、府主持,考生来自全国各地。

C.殿试,是中国古代科举考试中最高一级的考试,在殿廷举行,由丞相主持。

D.“寡人”是古代君主自称的谦辞,意为寡德之人,即缺少德行之人。古代地位极尊贵的士大夫也可自称“寡人”。

9.下列各项对文化常识的理解,不正确的一项是( )

A.“五音”,即我国古代五声音阶中的宫、商、角、徵、羽五个音级,《荆轲刺秦王》中的“变徵之声”是徵音的变调,声调悲凉。

B.“退避三舍”这个成语源自《左传》“晋、楚治兵,遇于中原,其辟君三舍”,古代行军计程以十五里为一舍,主动退让四十五里,比喻退让和回避,避免冲突。

C.“召有司案图”中的“有司”是官吏的通称。古代设官分职,各有专司,所以称官吏为“有司”。

D.郎中,官名,始置于战国,职掌侍卫。秦汉沿置,内充侍卫,外从作战。晋朝,为尚书曹司的长官。隋唐以后,各部都设置郎中,分掌部内各司政务。宋代以后,也称医生为郎中。

10.下列各项关于文化常识的理解和分析,不正确的一项是( )

A.庙号:我国封建时代,皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号。乾隆皇帝的庙号是高宗。

B.古人的名和字之间,有的是有联系的,如杜甫,字子美,“甫”与“子美”的意思相近;而有的却毫无联系,如白居易,字乐天。

C.“徘徊于斗牛之间”中的“斗牛”指斗宿和牛宿,都是星宿名。

D.“名属教坊第一部”中的“教坊”是古时管理宫廷音乐的官署,专管雅乐以外的音乐、舞蹈、百戏的教习、排练、演出等事务。

11.下列各项关于文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.禁中,又称禁内,指皇帝、后妃等居住的地方,因所居宫室严禁随便进出而得名。

B.在唐代,官服的颜色因官阶的高低而有所不同,官阶低的一般是青色或紫色。

C.“乡党”指乡里、家乡。党,古代户口编制单位。周制,五家为比,五比为闾,四闾为族,五族为党。

D.追比,指旧时地方官限期交税、交差等,过期以杖责、监禁等方式继续追逼。

12.下列各项有关文化常识的表述,有误的一项是( )

A.《谏逐客书》中的“书”是古代臣子向君主陈述政见、逐条分析事理的一种公文名称。

B.再拜,即连拜两次,古代一种较重的礼节,它一般和“稽首”形成一种连续动作,以表示极度恭敬。

C.三驱,语出《周易·比卦》:“王用三驱。”田猎时设网三面,留一面不设,指田猎有度,不过分捕杀。

D.庙号:我国封建时代,皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号。唐太宗的庙号是贞观。

答案全解全析

1.B 2.B 3.B 4.D 5.D 6.B

7.B 8.A 9.B 10.B 11.B 12.D

1.B “站在车左”错误,应为“站在车右”。

2.B “由上级或中央对人才经过考察、选取、试用考核再任命官职”错误,察举制的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

3.B “山南水北为阴”错误,山的北面、水的南面为“阴”,山的南面、水的北面为“阳”。

4.D “相传都为唐玄宗所制”错误。《霓裳》即《霓裳羽衣曲》,相传为唐玄宗所制。

5.D “和《赤壁赋》‘纵一苇之所如’中的‘一苇’用法一样,都指船”错误。“舳舻”运用了借代手法,以船头和船尾代指船;“一苇”运用了比喻手法,比喻船很小,像一片苇叶。

6.B “是秦朝对百姓的贱称”错误,“黔首”是战国时期和秦代对百姓的称呼。秦始皇时期开始作为官方辞令使用,不是贱称。

7.B “只有通过了乡试、府试的学子才能被称作童生”错误。只有通过了县试、府试的学子才能被称作童生,成为童生方有资格参加院试。

8.A B.“考生来自全国各地”错误,乡试由各地州、府主持,考生来自本地。C.“由丞相主持”错误,殿试由皇帝主持。D.“古代地位极尊贵的士大夫也可自称‘寡人’”错误,寡人是古代君主、诸侯王对自己的谦称,士大夫不可自称“寡人”。

9.B “古代行军计程以十五里为一舍……四十五里”错误,古代行军计程以三十里为一舍,“退避三舍”是主动退让九十里。

10.B “而有的却毫无联系,如白居易,字乐天”错误,古人的名和字之间有一定的联系,白居易,字乐天,名与字之间有因果关系,“居易”是因,“乐天”是果,因为身处安宁之境地,所以知命而乐天。

11.B “官阶低的一般是青色或紫色”错误,在唐代,紫色是三品以上高级官员的服色。

12.D 唐太宗的庙号是“太宗”,“贞观”是其年号。

第二单元 文言基础

限时训练3 文化常识

满分36分 限时40分钟

根据要求,完成题目。(每题3分,共36分)

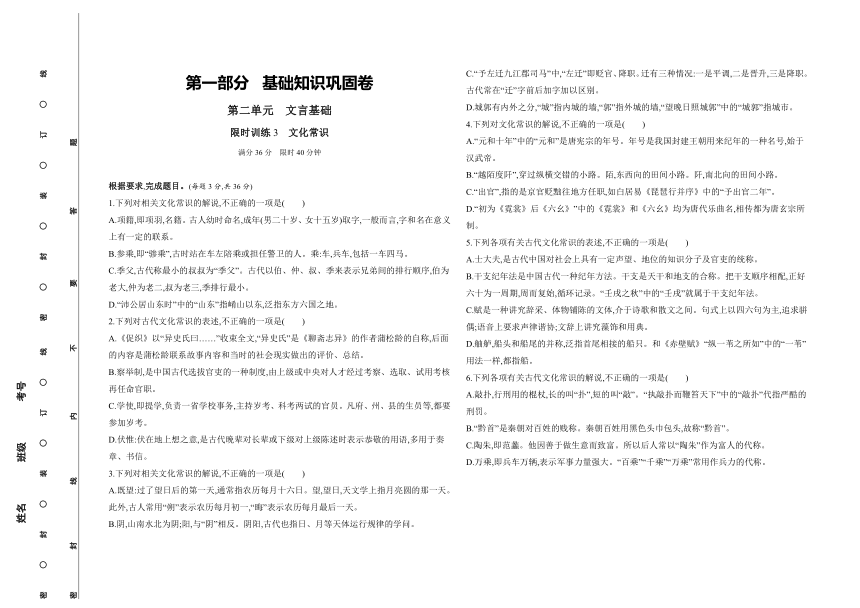

1.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.项籍,即项羽,名籍。古人幼时命名,成年(男二十岁、女十五岁)取字,一般而言,字和名在意义上有一定的联系。

B.参乘,即“骖乘”,古时站在车左陪乘或担任警卫的人。乘:车,兵车,包括一车四马。

C.季父,古代称最小的叔叔为“季父”。古代以伯、仲、叔、季来表示兄弟间的排行顺序,伯为老大,仲为老二,叔为老三,季排行最小。

D.“沛公居山东时”中的“山东”指崤山以东,泛指东方六国之地。

2.下列对古代文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.《促织》以“异史氏曰……”收束全文,“异史氏”是《聊斋志异》的作者蒲松龄的自称,后面的内容是蒲松龄联系故事内容和当时的社会现实做出的评价、总结。

B.察举制,是中国古代选拔官吏的一种制度,由上级或中央对人才经过考察、选取、试用考核再任命官职。

C.学使,即提学,负责一省学校事务,主持岁考、科考两试的官员。凡府、州、县的生员等,都要参加岁考。

D.伏惟:伏在地上想之意,是古代晚辈对长辈或下级对上级陈述时表示恭敬的用语,多用于奏章、书信。

3.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.既望:过了望日后的第一天,通常指农历每月十六日。望,望日,天文学上指月亮圆的那一天。此外,古人常用“朔”表示农历每月初一,“晦”表示农历每月最后一天。

B.阴,山南水北为阴;阳,与“阴”相反。阴阳,古代也指日、月等天体运行规律的学问。

C.“予左迁九江郡司马”中,“左迁”即贬官、降职。迁有三种情况:一是平调,二是晋升,三是降职。古代常在“迁”字前后加字加以区别。

D.城郭有内外之分,“城”指内城的墙,“郭”指外城的墙,“望晚日照城郭”中的“城郭”指城市。

4.下列对文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.“元和十年”中的“元和”是唐宪宗的年号。年号是我国封建王朝用来纪年的一种名号,始于汉武帝。

B.“越陌度阡”,穿过纵横交错的小路。陌,东西向的田间小路。阡,南北向的田间小路。

C.“出官”,指的是京官贬黜往地方任职,如白居易《琵琶行并序》中的“予出官二年”。

D.“初为《霓裳》后《六幺》”中的《霓裳》和《六幺》均为唐代乐曲名,相传都为唐玄宗所制。

5.下列各项有关古代文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.士大夫,是古代中国对社会上具有一定声望、地位的知识分子及官吏的统称。

B.干支纪年法是中国古代一种纪年方法。干支是天干和地支的合称。把干支顺序相配,正好六十为一周期,周而复始,循环记录。“壬戌之秋”中的“壬戌”就属于干支纪年法。

C.赋是一种讲究辞采、体物铺陈的文体,介于诗歌和散文之间。句式上以四六句为主,追求骈偶;语音上要求声律谐协;文辞上讲究藻饰和用典。

D.舳舻,船头和船尾的并称,泛指首尾相接的船只。和《赤壁赋》“纵一苇之所如”中的“一苇”用法一样,都指船。

6.下列各项有关古代文化常识的解说,不正确的一项是( )

A.敲扑,行刑用的棍杖,长的叫“扑”,短的叫“敲”。“执敲扑而鞭笞天下”中的“敲扑”代指严酷的刑罚。

B.“黔首”是秦朝对百姓的贱称。秦朝百姓用黑色头巾包头,故称“黔首”。

C.陶朱,即范蠡。他因善于做生意而致富。所以后人常以“陶朱”作为富人的代称。

D.万乘,即兵车万辆,表示军事力量强大。“百乘”“千乘”“万乘”常用作兵力的代称。

7.下列各项对句子中涉及的文化常识的解说,错误的一项是( )

A.猥以微贱,当侍东宫,非臣陨首所能上报。(《陈情表》)

东宫:太子所居之宫,借指太子。因“东”时属春,色属“青”,故又称“春宫”“青宫”;因国储所居,故又曰“储宫”。

B.邑有成名者,操童子业,久不售。(《促织》)

童子:童生,科举时代,还没考取秀才的读书人,不论年纪大小,都称为“童生”。也就是说,只有通过了乡试、府试的学子才能被称作童生,成为童生方有资格参加院试。

C.位列将,爵通侯,兄弟亲近,常愿肝脑涂地。(《苏武传》)

通侯:爵位名,秦代置爵二十级,最高一级叫彻侯。汉朝继承秦制,后因避汉武帝刘彻讳改为通侯。

D.一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也 (《过秦论》)

七庙:古代天子的宗庙。古代的宗庙制是天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙,庶人无庙。

8.下列各项有关古代文化常识的表述,正确的一项是( )

A.“陛下”是臣民对帝王的尊称。本义为帝王宫殿的台阶之下,因此以之代指帝王。

B.乡试,是中国古代科举考试之一,由各地州、府主持,考生来自全国各地。

C.殿试,是中国古代科举考试中最高一级的考试,在殿廷举行,由丞相主持。

D.“寡人”是古代君主自称的谦辞,意为寡德之人,即缺少德行之人。古代地位极尊贵的士大夫也可自称“寡人”。

9.下列各项对文化常识的理解,不正确的一项是( )

A.“五音”,即我国古代五声音阶中的宫、商、角、徵、羽五个音级,《荆轲刺秦王》中的“变徵之声”是徵音的变调,声调悲凉。

B.“退避三舍”这个成语源自《左传》“晋、楚治兵,遇于中原,其辟君三舍”,古代行军计程以十五里为一舍,主动退让四十五里,比喻退让和回避,避免冲突。

C.“召有司案图”中的“有司”是官吏的通称。古代设官分职,各有专司,所以称官吏为“有司”。

D.郎中,官名,始置于战国,职掌侍卫。秦汉沿置,内充侍卫,外从作战。晋朝,为尚书曹司的长官。隋唐以后,各部都设置郎中,分掌部内各司政务。宋代以后,也称医生为郎中。

10.下列各项关于文化常识的理解和分析,不正确的一项是( )

A.庙号:我国封建时代,皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号。乾隆皇帝的庙号是高宗。

B.古人的名和字之间,有的是有联系的,如杜甫,字子美,“甫”与“子美”的意思相近;而有的却毫无联系,如白居易,字乐天。

C.“徘徊于斗牛之间”中的“斗牛”指斗宿和牛宿,都是星宿名。

D.“名属教坊第一部”中的“教坊”是古时管理宫廷音乐的官署,专管雅乐以外的音乐、舞蹈、百戏的教习、排练、演出等事务。

11.下列各项关于文化常识的表述,不正确的一项是( )

A.禁中,又称禁内,指皇帝、后妃等居住的地方,因所居宫室严禁随便进出而得名。

B.在唐代,官服的颜色因官阶的高低而有所不同,官阶低的一般是青色或紫色。

C.“乡党”指乡里、家乡。党,古代户口编制单位。周制,五家为比,五比为闾,四闾为族,五族为党。

D.追比,指旧时地方官限期交税、交差等,过期以杖责、监禁等方式继续追逼。

12.下列各项有关文化常识的表述,有误的一项是( )

A.《谏逐客书》中的“书”是古代臣子向君主陈述政见、逐条分析事理的一种公文名称。

B.再拜,即连拜两次,古代一种较重的礼节,它一般和“稽首”形成一种连续动作,以表示极度恭敬。

C.三驱,语出《周易·比卦》:“王用三驱。”田猎时设网三面,留一面不设,指田猎有度,不过分捕杀。

D.庙号:我国封建时代,皇帝死后,在太庙立室奉祀时特起的名号。唐太宗的庙号是贞观。

答案全解全析

1.B 2.B 3.B 4.D 5.D 6.B

7.B 8.A 9.B 10.B 11.B 12.D

1.B “站在车左”错误,应为“站在车右”。

2.B “由上级或中央对人才经过考察、选取、试用考核再任命官职”错误,察举制的主要特征是由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

3.B “山南水北为阴”错误,山的北面、水的南面为“阴”,山的南面、水的北面为“阳”。

4.D “相传都为唐玄宗所制”错误。《霓裳》即《霓裳羽衣曲》,相传为唐玄宗所制。

5.D “和《赤壁赋》‘纵一苇之所如’中的‘一苇’用法一样,都指船”错误。“舳舻”运用了借代手法,以船头和船尾代指船;“一苇”运用了比喻手法,比喻船很小,像一片苇叶。

6.B “是秦朝对百姓的贱称”错误,“黔首”是战国时期和秦代对百姓的称呼。秦始皇时期开始作为官方辞令使用,不是贱称。

7.B “只有通过了乡试、府试的学子才能被称作童生”错误。只有通过了县试、府试的学子才能被称作童生,成为童生方有资格参加院试。

8.A B.“考生来自全国各地”错误,乡试由各地州、府主持,考生来自本地。C.“由丞相主持”错误,殿试由皇帝主持。D.“古代地位极尊贵的士大夫也可自称‘寡人’”错误,寡人是古代君主、诸侯王对自己的谦称,士大夫不可自称“寡人”。

9.B “古代行军计程以十五里为一舍……四十五里”错误,古代行军计程以三十里为一舍,“退避三舍”是主动退让九十里。

10.B “而有的却毫无联系,如白居易,字乐天”错误,古人的名和字之间有一定的联系,白居易,字乐天,名与字之间有因果关系,“居易”是因,“乐天”是果,因为身处安宁之境地,所以知命而乐天。

11.B “官阶低的一般是青色或紫色”错误,在唐代,紫色是三品以上高级官员的服色。

12.D 唐太宗的庙号是“太宗”,“贞观”是其年号。

同课章节目录