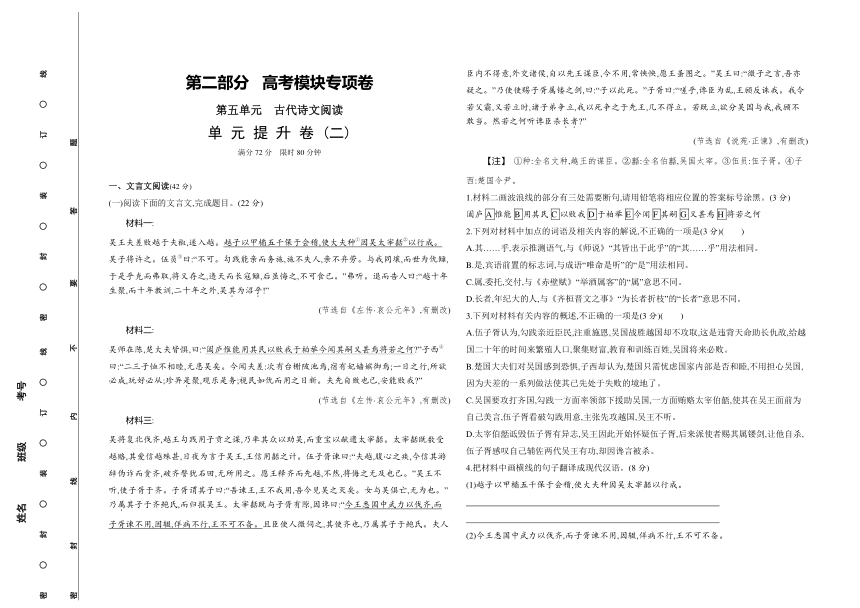

05第五单元 古代诗文阅读 单元提升卷(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 05第五单元 古代诗文阅读 单元提升卷(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 59.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:37:54 | ||

图片预览

文档简介

第二部分 高考模块专项卷

第五单元 古代诗文阅读

单 元 提 升 卷 (二)

满分72分 限时80分钟

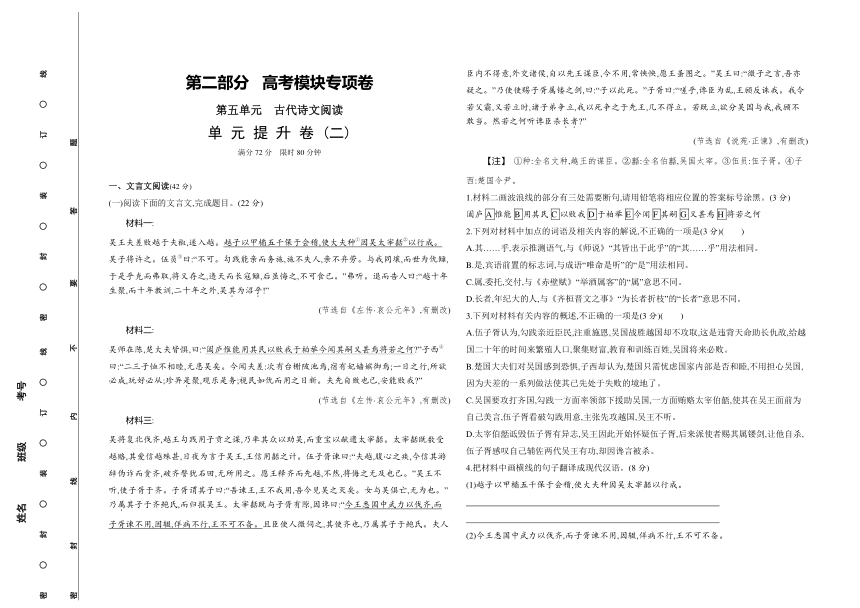

一、文言文阅读(42分)

(一)阅读下面的文言文,完成题目。(22分)

材料一:

吴王夫差败越于夫椒,遂入越。越子以甲楯五千保于会稽,使大夫种①因吴太宰嚭②以行成。吴子将许之。伍员③曰:“不可。勾践能亲而务施,施不失人,亲不弃劳。与我同壤,而世为仇雠,于是乎克而弗取,将又存之,违天而长寇雠,后虽悔之,不可食已。”弗听。退而告人曰:“越十年生聚,而十年教训,二十年之外,吴其为沼乎!”

(节选自《左传·哀公元年》,有删改)

材料二:

吴师在陈,楚大夫皆惧,曰:“阖庐惟能用其民以败我于柏举今闻其嗣又甚焉将若之何 ”子西④曰:“二三子恤不相睦,无患吴矣。今闻夫差:次有台榭陂池焉,宿有妃嫱嫔御焉;一日之行,所欲必成,玩好必从;珍异是聚,观乐是务;视民如仇而用之日新。夫先自败也已,安能败我 ”

(节选自《左传·哀公元年》,有删改)

材料三:

吴将复北伐齐,越王勾践用子贡之谋,乃率其众以助吴,而重宝以献遗太宰嚭。太宰嚭既数受越赂,其爱信越殊甚,日夜为言于吴王,王信用嚭之计。伍子胥谏曰:“夫越,腹心之疾,今信其游辞伪诈而贪齐,破齐譬犹石田,无所用之。愿王释齐而先越,不然,将悔之无及也已。”吴王不听,使子胥于齐。子胥谓其子曰:“吾谏王,王不我用,吾今见吴之灭矣。女与吴俱亡,无为也。”乃属其子于齐鲍氏,而归报吴王。太宰嚭既与子胥有隙,因谗曰:“今王悉国中武力以伐齐,而子胥谏不用,因辍,佯病不行,王不可不备。且臣使人微伺之,其使齐也,乃属其子于鲍氏。夫人臣内不得意,外交诸侯,自以先王谋臣,今不用,常怏怏,愿王蚤图之。”吴王曰:“微子之言,吾亦疑之。”乃使使赐子胥属镂之剑,曰:“子以此死。”子胥曰:“嗟乎,谗臣为乱,王顾反诛我。我令若父霸,又若立时,诸子弟争立,我以死争之于先王,几不得立。若既立,欲分吴国与我,我顾不敢当。然若之何听谗臣杀长者 ”

(节选自《说苑·正谏》,有删改)

【注】 ①种:全名文种,越王的谋臣。②嚭:全名伯嚭,吴国太宰。③伍员:伍子胥。④子西:楚国令尹。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

阖庐A惟能B用其民C以败我D于柏举E今闻F其嗣G又甚焉H将若之何

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.其……乎,表示推测语气,与《师说》“其皆出于此乎”的“其……乎”用法相同。

B.是,宾语前置的标志词,与成语“唯命是听”的“是”用法相同。

C.属,委托,交付,与《赤壁赋》“举酒属客”的“属”意思不同。

D.长者,年纪大的人,与《齐桓晋文之事》“为长者折枝”的“长者”意思不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.伍子胥认为,勾践亲近臣民,注重施恩,吴国战胜越国却不攻取,这是违背天命助长仇敌,给越国二十年的时间来繁殖人口,聚集财富,教育和训练百姓,吴国将来必败。

B.楚国大夫们对吴国感到恐惧,子西却认为,楚国只需忧虑国家内部是否和睦,不用担心吴国,因为夫差的一系列做法使其已先处于失败的境地了。

C.吴国要攻打齐国,勾践一方面率领部下援助吴国,一方面贿赂太宰伯嚭,使其在吴王面前为自己美言,伍子胥看破勾践用意,主张先攻越国,吴王不听。

D.太宰伯嚭诋毁伍子胥有异志,吴王因此开始怀疑伍子胥,后来派使者赐其属镂剑,让他自杀,伍子胥感叹自己辅佐两代吴王有功,却因谗言被杀。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)越子以甲楯五千保于会稽,使大夫种因吴太宰嚭以行成。

(2)今王悉国中武力以伐齐,而子胥谏不用,因辍,佯病不行,王不可不备。

5.从三则材料来看,吴王夫差犯了哪些错误导致最终走向失败 请简要概括。(5分)

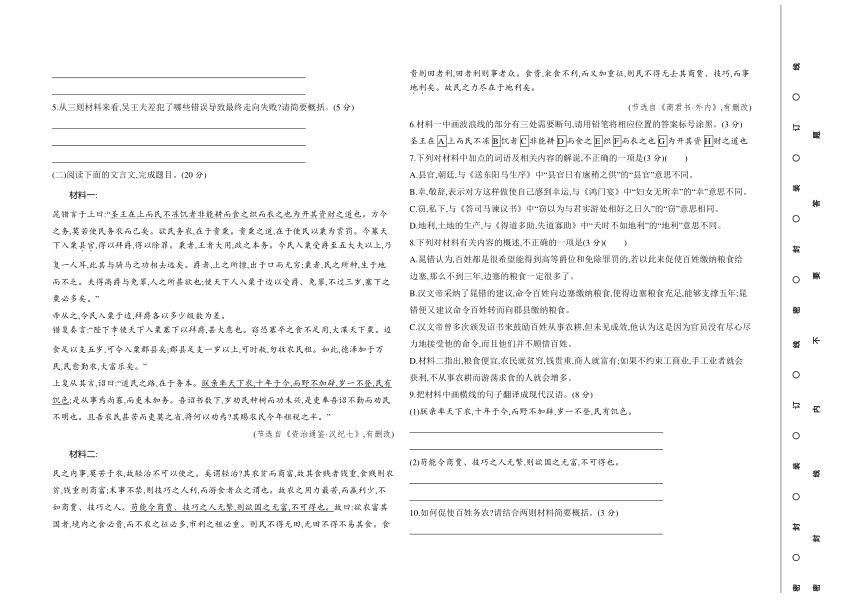

(二)阅读下面的文言文,完成题目。(20分)

材料一:

晁错言于上曰:“圣王在上而民不冻饥者非能耕而食之织而衣之也为开其资财之道也。方今之务,莫若使民务农而已矣。欲民务农,在于贵粟。贵粟之道,在于使民以粟为赏罚。今募天下入粟县官,得以拜爵,得以除罪。粟者,王者大用,政之本务。今民入粟受爵至五大夫以上,乃复一人耳,此其与骑马之功相去远矣。爵者,上之所擅,出于口而无穷;粟者,民之所种,生于地而不乏。夫得高爵与免罪,人之所甚欲也;使天下人入粟于边以受爵、免罪,不过三岁,塞下之粟必多矣。”

帝从之,令民入粟于边,拜爵各以多少级数为差。

错复奏言:“陛下幸使天下入粟塞下以拜爵,甚大惠也。窃恐塞卒之食不足用,大渫天下粟。边食足以支五岁,可令入粟郡县矣;郡县足支一岁以上,可时赦,勿收农民租。如此,德泽加于万民,民愈勤农,大富乐矣。”

上复从其言,诏曰:“道民之路,在于务本。朕亲率天下农,十年于今,而野不加辟,岁一不登,民有饥色;是从事焉尚寡,而吏未加务。吾诏书数下,岁劝民种树而功未兴,是吏奉吾诏不勤而劝民不明也。且吾农民甚苦而吏莫之省,将何以劝焉 其赐农民今年租税之半。”

(节选自《资治通鉴·汉纪七》,有删改)

材料二:

民之内事,莫苦于农,故轻治不可以使之。奚谓轻治 其农贫而商富,故其食贱者钱重,食贱则农贫,钱重则商富;末事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也。故农之用力最苦,而赢利少,不如商贾、技巧之人。苟能令商贾、技巧之人无繁,则欲国之无富,不可得也。故曰:欲农富其国者,境内之食必贵,而不农之征必多,市利之租必重。则民不得无田,无田不得不易其食。食贵则田者利,田者利则事者众。食贵,籴食不利,而又加重征,则民不得无去其商贾、技巧,而事地利矣。故民之力尽在于地利矣。

(节选自《商君书·外内》,有删改)

6.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

圣王在A上而民不冻B饥者C非能耕D而食之E织F而衣之也G为开其资H财之道也

7.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.县官,朝廷,与《送东阳马生序》中“县官日有廪稍之供”的“县官”意思不同。

B.幸,敬辞,表示对方这样做使自己感到幸运,与《鸿门宴》中“妇女无所幸”的“幸”意思不同。

C.窃,私下,与《答司马谏议书》中“窃以为与君实游处相好之日久”的“窃”意思相同。

D.地利,土地的生产,与《得道多助,失道寡助》中“天时不如地利”的“地利”意思不同。

8.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.晁错认为,百姓都是很希望能得到高等爵位和免除罪罚的,若以此来促使百姓缴纳粮食给边塞,那么不到三年,边塞的粮食一定很多了。

B.汉文帝采纳了晁错的建议,命令百姓向边塞缴纳粮食,使得边塞粮食充足,能够支撑五年;晁错便又建议命令百姓转而向郡县缴纳粮食。

C.汉文帝曾多次颁发诏书来鼓励百姓从事农耕,但未见成效,他认为这是因为官员没有尽心尽力地接受他的命令,而且他们并不顾惜百姓。

D.材料二指出,粮食便宜,农民就贫穷,钱贵重,商人就富有;如果不约束工商业,手工业者就会获利,不从事农耕而游荡求食的人就会增多。

9.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)朕亲率天下农,十年于今,而野不加辟,岁一不登,民有饥色。

(2)苟能令商贾、技巧之人无繁,则欲国之无富,不可得也。

10.如何促使百姓务农 请结合两则材料简要概括。(3分)

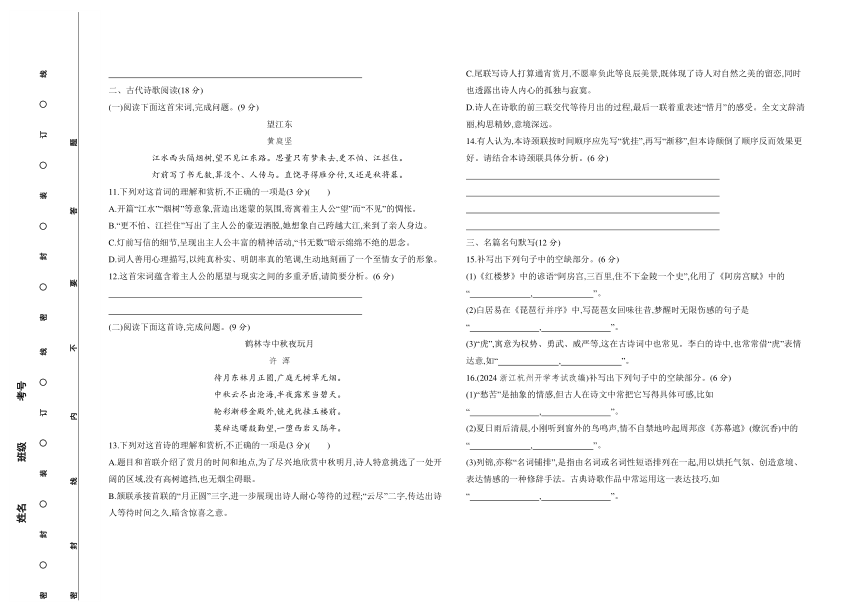

二、古代诗歌阅读(18分)

(一)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

望江东

黄庭坚

江水西头隔烟树,望不见江东路。思量只有梦来去,更不怕、江拦住。

灯前写了书无数,算没个、人传与。直饶寻得雁分付,又还是秋将暮。

11.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.开篇“江水”“烟树”等意象,营造出迷蒙的氛围,寄寓着主人公“望”而“不见”的惆怅。

B.“更不怕、江拦住”写出了主人公的豪迈洒脱,她想象自己跨越大江,来到了亲人身边。

C.灯前写信的细节,呈现出主人公丰富的精神活动,“书无数”暗示绵绵不绝的思念。

D.词人善用心理描写,以纯真朴实、明朗率真的笔调,生动地刻画了一个至情女子的形象。

12.这首宋词蕴含着主人公的愿望与现实之间的多重矛盾,请简要分析。(6分)

(二)阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

鹤林寺中秋夜玩月

许 浑

待月东林月正圆,广庭无树草无烟。

中秋云尽出沧海,半夜露寒当碧天。

轮彩渐移金殿外,镜光犹挂玉楼前。

莫辞达曙殷勤望,一堕西岩又隔年。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.题目和首联介绍了赏月的时间和地点,为了尽兴地欣赏中秋明月,诗人特意挑选了一处开阔的区域,没有高树遮挡,也无烟尘碍眼。

B.颔联承接首联的“月正圆”三字,进一步展现出诗人耐心等待的过程;“云尽”二字,传达出诗人等待时间之久,暗含惊喜之意。

C.尾联写诗人打算通宵赏月,不愿辜负此等良辰美景,既体现了诗人对自然之美的留恋,同时也透露出诗人内心的孤独与寂寞。

D.诗人在诗歌的前三联交代等待月出的过程,最后一联着重表述“惜月”的感受。全文文辞清丽,构思精妙,意境深远。

14.有人认为,本诗颈联按时间顺序应先写“犹挂”,再写“渐移”,但本诗颠倒了顺序反而效果更好。请结合本诗颈联具体分析。(6分)

三、名篇名句默写(12分)

15.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《红楼梦》中的谚语“阿房宫,三百里,住不下金陵一个史”,化用了《阿房宫赋》中的“ , ”。

(2)白居易在《琵琶行并序》中,写琵琶女回味往昔,梦醒时无限伤感的句子是“ , ”。

(3)“虎”,寓意为权势、勇武、威严等,这在古诗词中也常见。李白的诗中,也常常借“虎”表情达意,如“ , ”。

16.(2024浙江杭州开学考试改编)补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)“愁苦”是抽象的情感,但古人在诗文中常把它写得具体可感,比如“ , ”。

(2)夏日雨后清晨,小刚听到窗外的鸟鸣声,情不自禁地吟起周邦彦《苏幕遮》(燎沉香)中的“ , ”。

(3)列锦,亦称“名词铺排”,是指由名词或名词性短语排列在一起,用以烘托气氛、创造意境、表达情感的一种修辞手法。古典诗歌作品中常运用这一表达技巧,如“ , ”。

答案全解全析

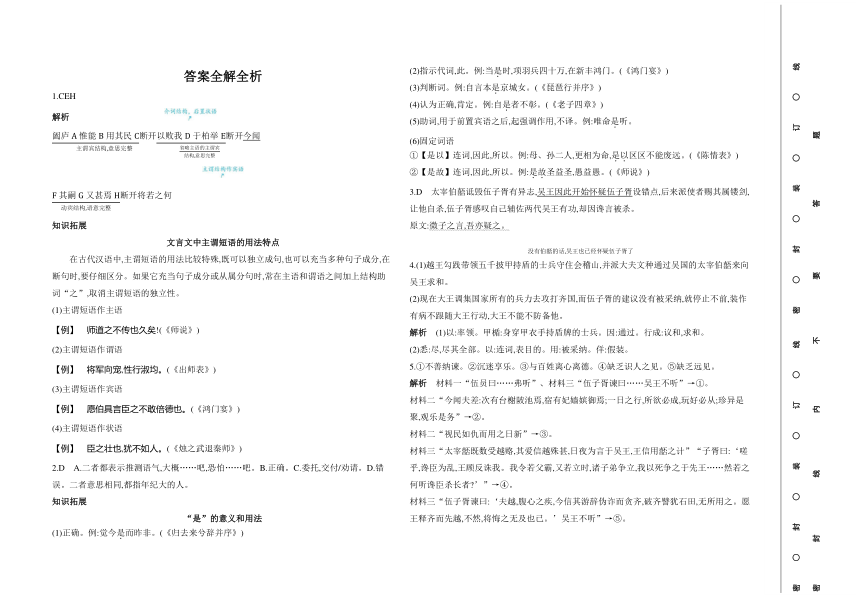

1.CEH

解析

今闻

断开将若之何

知识拓展

文言文中主谓短语的用法特点

在古代汉语中,主谓短语的用法比较特殊,既可以独立成句,也可以充当多种句子成分,在断句时,要仔细区分。如果它充当句子成分或从属分句时,常在主语和谓语之间加上结构助词“之”,取消主谓短语的独立性。

(1)主谓短语作主语

【例】 师道之不传也久矣!(《师说》)

(2)主谓短语作谓语

【例】 将军向宠,性行淑均。(《出师表》)

(3)主谓短语作宾语

【例】 愿伯具言臣之不敢倍德也。(《鸿门宴》)

(4)主谓短语作状语

【例】 臣之壮也,犹不如人。(《烛之武退秦师》)

2.D A.二者都表示推测语气,大概……吧,恐怕……吧。B.正确。C.委托,交付/劝请。D.错误。二者意思相同,都指年纪大的人。

知识拓展

“是”的意义和用法

(1)正确。例:觉今是而昨非。(《归去来兮辞并序》)

(2)指示代词,此。例:当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门。(《鸿门宴》)

(3)判断词。例:自言本是京城女。(《琵琶行并序》)

(4)认为正确,肯定。例:自是者不彰。(《老子四章》)

(5)助词,用于前置宾语之后,起强调作用,不译。例:唯命是听。

(6)固定词语

①【是以】连词,因此,所以。例:母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。(《陈情表》)

②【是故】连词,因此,所以。例:是故圣益圣,愚益愚。(《师说》)

3.D 太宰伯嚭诋毁伍子胥有异志,吴王因此开始怀疑伍子胥设错点,后来派使者赐其属镂剑,让他自杀,伍子胥感叹自己辅佐两代吴王有功,却因谗言被杀。

原文:微子之言,吾亦疑之。

4.(1)越王勾践带领五千披甲持盾的士兵守住会稽山,并派大夫文种通过吴国的太宰伯嚭来向吴王求和。

(2)现在大王调集国家所有的兵力去攻打齐国,而伍子胥的建议没有被采纳,就停止不前,装作有病不跟随大王行动,大王不能不防备他。

解析 (1)以:率领。甲楯:身穿甲衣手持盾牌的士兵。因:通过。行成:议和,求和。

(2)悉:尽,尽其全部。以:连词,表目的。用:被采纳。佯:假装。

5.①不善纳谏。②沉迷享乐。③与百姓离心离德。④缺乏识人之见。⑤缺乏远见。

解析 材料一“伍员曰……弗听”、材料三“伍子胥谏曰……吴王不听”→①。

材料二“今闻夫差:次有台榭陂池焉,宿有妃嫱嫔御焉;一日之行,所欲必成,玩好必从;珍异是聚,观乐是务”→②。

材料二“视民如仇而用之日新”→③。

材料三“太宰嚭既数受越赂,其爱信越殊甚,日夜为言于吴王,王信用嚭之计”“子胥曰:‘嗟乎,谗臣为乱,王顾反诛我。我令若父霸,又若立时,诸子弟争立,我以死争之于先王……然若之何听谗臣杀长者 ’”→④。

材料三“伍子胥谏曰:‘夫越,腹心之疾,今信其游辞伪诈而贪齐,破齐譬犹石田,无所用之。愿王释齐而先越,不然,将悔之无及也已。’吴王不听”→⑤。

【参考译文】

材料一:

吴王夫差在夫椒打败越军,趁势攻进越国。越王勾践带领五千披甲持盾的士兵守住会稽山,并派大夫文种通过吴国的太宰伯嚭来向吴王求和。吴王打算答应他。伍子胥说:“万万不可。勾践这个人能够安抚、亲近臣民,注重施恩,施恩就不失民心,亲近臣民就不会抛弃有功之人。(越国)与我国土地相连,但世代有仇,在这种情况下战胜了它却不攻取,反而打算再保全它,这是违背天命来助长仇敌,将来即使后悔这样做,也无法消灭它了。”(吴王)不听。(伍子胥)退下来对人说:“越国用十年时间繁殖人口,聚集财富,再用十年时间教育和训练百姓,二十年后,吴国的宫殿恐怕要变成池塘了吧!”

材料二:

吴军驻扎在陈国,楚国大夫们都很害怕,说:“阖庐因为能够驱使他的民众(作战),所以在柏举这个地方打败了我们。现在听说他的继承人(夫差)更厉害,将怎么办呢 ”子西说:“各位只用忧虑自己内部不和,不用担心吴国。现在听说夫差:住宿有楼台池塘,睡觉有嫔妃侍奉;即使一天(在外面)巡察,想得到的东西也一定要得到,珍爱赏玩的东西一定要跟随着;积聚珍宝,一心玩乐;把百姓当仇人一样看待,一天一个花样地驱使他们。这样是自己先把自己打败了,怎么能打败我们呢 ”

材料三:

吴国又想要向北攻打齐国,越王勾践采用子贡的计谋,就率领自己的部下来援助吴王,并拿大量的财宝献给太宰伯嚭。太宰伯嚭多次接受越王的贿赂后,对越王的喜爱和相信非常深,日日夜夜在吴王跟前说越王的好话,吴王相信并采纳太宰伯豁的意见。伍子胥进谏说:“越国,是吴国的心腹大患,如今相信越王虚假的游说之辞而贪图齐国,(即便)攻下齐国也好像是得到石头一样的田地,没有用处。希望大王放弃齐国先攻打越国,不这样,将来后悔这样做也来不及了。”吴王不听他的意见,并派他出使齐国。伍子胥对他的儿子说:“我进谏吴王,吴王不采用我的建议,我如今眼看着吴国灭亡啊。你和吴国一起灭亡,没有任何意义。”就把自己的儿子托付给齐国的鲍氏,自己回国向吴王复命。太宰伯嚭与伍子胥有矛盾,趁机向吴王诋毁他说:“现在大王调集国家所有的兵力去攻打齐国,而伍子胥的建议没有被采纳,就停止不前,装作有病不跟随大王行动,大王不能不防备他。况且我派人暗中观察他,他出使齐国,竟然把他的儿子托付给齐国的鲍氏。他作为臣子在国内不得志,在外结交诸侯,自己依仗着是先王的谋臣,现在不被重用,常常怏怏不乐,希望大王对他早作打算。”吴王说:“没有你的这些话,我也已经怀疑他了。”于是派人送给伍子胥一把属镂剑,说:“你就用它自杀吧。”子胥说:“唉,专进谗言的臣子制造祸乱,大王反而诛杀我。我辅佐你的父亲成为霸主,还在你立为继承人时,各位公子争夺继承者的位子,我冒着杀身的危险在先王面前替你力争,(否则你)几乎不能被确立。你立为继承人后,想要把吴国分给我,我却不敢接受。可是你为什么听信专进谗言的臣子杀害老臣呢 ”6.CEG

解析 “圣王……冻饥者……而衣之也”中,“……者,……也”为判断句,C、G处断开。“耕而食之”“织而衣之”,结构一致,中间断开,故E处断开。故选CEG。

7.A A.错误。二者意思相同,都是“朝廷”的意思。B.正确。敬辞,表示对方这样做使自己感到幸运/指君主宠爱女子。C.正确。都是“私下”的意思。D.正确。土地的生产/地理上的有利形势。

知识拓展

古今词义变化的六种形式

形式 例子

词义扩大 【河】 古:黄河。今:天然的或人工的大水道。

词义缩小 【亲戚】 古:内外亲属。今:跟自己家庭有婚姻关系或血缘关系的家庭或它的成员。

词义转移 【丈人】 古:对年长男子的尊称。今:岳父。

词义强化 【恨】 古:遗憾,后悔。今:仇视,怨恨。

词义弱化 【饿】 古:严重的饥饿,特指饿死。今:肚子空,想吃东西(跟“饱”相对)。

色彩变化 【爪牙】 古:人或动物的爪脚和牙齿。比喻卫士、武臣。今:爪和牙是猛禽、猛兽的武器,比喻坏人的党羽。

8.B 汉文帝采纳了晁错的建议,命令百姓向边塞缴纳粮食,使得边塞粮食充足,能够支撑五年混淆时态;晁错便又建议命令百姓转而向郡县缴纳粮食。

原文:县足支一岁以上,可时赦,勿收农民租……”

9.(1)我亲自率领天下百姓耕种,到如今已有十年,然而还有很多荒地没有开垦,一年收成不好,百姓就面有饥色。

(2)如果能使商人和手工业者不那么多,那么想要国家不富,是不可能的。

解析 (1)农:耕种。辟:开垦。不登:收成不好。

(2)苟:如果。商贾:商人。繁:众多。……也:判断句。

10.①提高粮价,以粮食为贵,使百姓把粮食作为求赏或免罚的依据。②根据实际情况减免农民租税。③增加不务农之人的赋税,加重对贸易获利的租税。

解析 概括。

①由“欲民务农,在于贵粟。贵粟之道,在于使民以粟为赏罚”可知,应提高粮价,以粮食为贵,使百姓把粮食作为求赏或免罚的依据。

②由“郡县足支一岁以上,可时赦,勿收农民租。如此,德泽加于万民”可知,应根据实际情况减免农民租税。

③由“欲农富其国者,境内之食必贵,而不农之征必多,市利之租必重”可知,应增加不务农之人的赋税,加重对贸易获利的租税。

【参考译文】

材料一:

晁错对汉文帝进言说:“圣明的君王在上位而百姓不挨冻受饿,不是(因为君主)能够亲自耕作为他们提供食物,纺织为他们提供衣物,而是(因为君主)为他们开辟积累财物的道路。当务之急,莫过于让百姓务农罢了。要让百姓务农,关键在于以粮食为贵。以粮食为贵的办法,在于使百姓把粮食作为求赏或免罚的依据。现在招募天下百姓向朝廷缴纳粮食,可以授给爵位,也可以免除罪罚。粮食,对君王的用处很大,是为政的根本要务。现在百姓缴纳粮食得到爵位至五大夫以上,才免除一个人的徭役,这和(一匹)战马的功劳相差得太远了。爵位,是君王所专有的,从口中说出且(数量)没有穷尽;粮食,是百姓所种植的,在土地上生长且不会缺乏。获得高等爵位和免除罪罚,是人们非常渴望的;让天下百姓缴纳粮食给边塞来得到爵位、免除罪罚,不到三年,边塞的粮食一定很多了。”

汉文帝听从晁错的话,命令百姓缴纳粮食给边塞,授予的爵位等级按照缴纳的粮食多少来决定。

晁错又上奏说:“陛下让天下百姓缴纳粮食到边塞来授予爵位,这是很大的恩惠。我私下担忧边塞士兵的粮食不够吃,所以使天下粮食大批分散到边塞。边塞的粮食足够支撑五年,可以下令(让百姓)将粮食缴纳给郡县;郡县的粮食足够支撑一年以上,可以随时诏令恩赦,不收取农民的租税。这样,恩德福泽施加给百姓,百姓更加勤勉务农,天下就会非常富庶安乐了。”

汉文帝又听从晁错的话,下诏说:“引导百姓的途径,在于(让他们)从事农耕。我亲自率领天下百姓耕种,到如今已有十年,然而还有很多荒地没有开垦,一年收成不好,百姓就面有饥色;这是(因为)从事农耕的人还少,而官员没有尽到职责。我多次颁发诏书,每年鼓励百姓种植而未见成效,这是(因为)官员没有尽心尽力接受我的命令且鼓励百姓不明确。况且我朝农民生活十分艰苦而官员并不顾惜他们,(这样)将用什么来鼓励百姓呢 特赐农民今年的租税减半。”

材料二:

民众的家内事务,没有比农事更苦的了,所以轻治不能役使他们(从事农业)。什么叫轻治 就是农民穷而商人富,所以粮食便宜而钱就贵重,粮食便宜则农民贫穷,钱贵重则商人富有;不约束工商业,手工业者就会获利,不生产而到处游荡求食的人就会增多。因此农民用力最为辛苦,却获利很少,不如商人和手工业者。如果能使商人和手工业者不那么多,那么想要国家不富,是不可能的。所以说:想发展农业来使国家富强,那么国内的粮价必须要高,而对不从事农业生产的人的征税必须增多,对贸易获利的租税必须加重。那么百姓不得不去种田,不种田就不得不买粮食。粮食贵则种田者获利,种田者获利则务农的人增多。粮食贵,买粮就不划算,而又加重赋税,那么百姓就不得不放弃经商、手工业,而从事土地生产。因此百姓的力量都集中到土地生产上了。

11.B “写出了主人公的豪迈洒脱”错误。“更不怕、江拦住”并不是表现主人公的豪迈洒脱,而是通过写主人公认为只有在梦中才能跨越江水与亲人相见,突出其对亲人的思念之深,以及现实中无法相见的无奈。这种写法是以一种看似超脱(不怕江拦)实则无奈(只有在梦中才能跨越大江)的笔触来抒情。

12.①现实与梦境的矛盾。主人公极目远眺,茫无所见,内心失望,而在梦境中能自由来去,和亲人团聚。②写信无数与无人传信的矛盾。主人公“写了书无数”,想要用书信来传递思念,却“算没个、人传与”,使她失望。③“寻雁”与“无雁”的矛盾。主人公想要托雁传书,但纵使“寻得”飞雁,“又还是秋将暮”,雁要南飞,愿望难以实现。

解析 ①现实与梦境的矛盾。词的开篇描绘了主人公站在“江水西头”极目远眺,但因“烟树”的阻隔,“望不见”“江东路”的情景。这是现实的无奈,眼前的景物象征着她与亲人相见存在的重重障碍。然而在梦境中,她却可以自由来去,“思量只有梦来去,更不怕、江拦住”,梦境成了她突破现实困境的唯一途径,与残酷的现实形成鲜明的对比。这种矛盾深刻地体现了她对亲人的思念之切,以及现实中相见不能的悲哀。

②写信无数与无人传信的矛盾。“灯前写了书无数”,主人公在灯下写了很多信,这一细节展现了她对远方亲人深深的牵挂和无尽的思念,她试图通过书信来传达自己的情感。但是“算没个、人传与”,没有人能够为她传递这些书信。这体现了她的愿望与现实之间的落差,即使将满腔的思念记录在书信上,却也找不到传递的途径,这更加重了她的孤独和无助。

③“寻雁”与“无雁”的矛盾。在中国古代,大雁可用来传递书信。主人公想到“直饶寻得雁分付”,她想要托雁传书,这是她为了传递思念所做的最后努力。可是“又还是秋将暮”,已经到了秋末,大雁南飞,即便找到大雁,也很难保证书信能够顺利传递。这种矛盾再次凸显了她的愿望难以实现,让她的思念和无奈在这种矛盾中愈发深沉。

13.C “透露出诗人内心的孤独与寂寞”错误,“莫辞达曙殷勤望,一堕西岩又隔年”的意思是:不要推辞,直到天亮都深情地望着吧,一旦月亮落下西边的山岩,再想看到如此美景就要再等一年了。诗人通宵赏月,是因为中秋月难得,表达了诗人对中秋月的喜爱,并没有“透露出诗人内心的孤独与寂寞”。

14.①“渐移”是月亮移动,“犹挂”是月亮西落,先写“渐移”再写“犹挂”,符合月亮移动的规律。②“渐移”和“犹挂”形成对比,月亮西移,而月光如镜,表现了明月西移,而诗人赏月之心依然坚定,表达了诗人对中秋月的喜爱之情。

解析 ①颈联“轮彩渐移金殿外,镜光犹挂玉楼前”的意思是:月亮从金殿慢慢西移,月光如镜,依然挂在玉楼前。“金殿”指皇宫,“玉楼”指华丽的楼阁,“金殿”和“玉楼”都是帝王所居之处,诗人用“金殿”和“玉楼”代指帝王所居之处,暗指明月从东方升起,西方落下,“渐移”是月亮移动,“犹挂”是月亮西落,所以先写“渐移”再写“犹挂”,符合月亮移动的规律。

②“渐移”和“犹挂”形成对比,月亮西移,而月光如镜,挂在玉楼前,表现了明月西移,而诗人赏月之心依然坚定,表达了诗人对中秋月的喜爱之情。

要点提示

答题时,先理解“犹挂”“渐移”在诗句中的具体所指,然后通过分析颈联,理解把顺序颠倒有何表达效果。

15.(1)覆压三百余里 隔离天日

(2)夜深忽梦少年事 梦啼妆泪红阑干

(3)(示例1)虎鼓瑟兮鸾回车 仙之人兮列如麻

(示例2)朝避猛虎 夕避长蛇

16.(1)(示例)问君能有几多愁 恰似一江春水向东流/只恐双溪舴艋舟 载不动许多愁

(2)鸟雀呼晴 侵晓窥檐语

(3)(示例)枯藤老树昏鸦 小桥流水人家/楼船夜雪瓜洲渡 铁马秋风大散关/鸡声茅店月 人迹板桥霜

第五单元 古代诗文阅读

单 元 提 升 卷 (二)

满分72分 限时80分钟

一、文言文阅读(42分)

(一)阅读下面的文言文,完成题目。(22分)

材料一:

吴王夫差败越于夫椒,遂入越。越子以甲楯五千保于会稽,使大夫种①因吴太宰嚭②以行成。吴子将许之。伍员③曰:“不可。勾践能亲而务施,施不失人,亲不弃劳。与我同壤,而世为仇雠,于是乎克而弗取,将又存之,违天而长寇雠,后虽悔之,不可食已。”弗听。退而告人曰:“越十年生聚,而十年教训,二十年之外,吴其为沼乎!”

(节选自《左传·哀公元年》,有删改)

材料二:

吴师在陈,楚大夫皆惧,曰:“阖庐惟能用其民以败我于柏举今闻其嗣又甚焉将若之何 ”子西④曰:“二三子恤不相睦,无患吴矣。今闻夫差:次有台榭陂池焉,宿有妃嫱嫔御焉;一日之行,所欲必成,玩好必从;珍异是聚,观乐是务;视民如仇而用之日新。夫先自败也已,安能败我 ”

(节选自《左传·哀公元年》,有删改)

材料三:

吴将复北伐齐,越王勾践用子贡之谋,乃率其众以助吴,而重宝以献遗太宰嚭。太宰嚭既数受越赂,其爱信越殊甚,日夜为言于吴王,王信用嚭之计。伍子胥谏曰:“夫越,腹心之疾,今信其游辞伪诈而贪齐,破齐譬犹石田,无所用之。愿王释齐而先越,不然,将悔之无及也已。”吴王不听,使子胥于齐。子胥谓其子曰:“吾谏王,王不我用,吾今见吴之灭矣。女与吴俱亡,无为也。”乃属其子于齐鲍氏,而归报吴王。太宰嚭既与子胥有隙,因谗曰:“今王悉国中武力以伐齐,而子胥谏不用,因辍,佯病不行,王不可不备。且臣使人微伺之,其使齐也,乃属其子于鲍氏。夫人臣内不得意,外交诸侯,自以先王谋臣,今不用,常怏怏,愿王蚤图之。”吴王曰:“微子之言,吾亦疑之。”乃使使赐子胥属镂之剑,曰:“子以此死。”子胥曰:“嗟乎,谗臣为乱,王顾反诛我。我令若父霸,又若立时,诸子弟争立,我以死争之于先王,几不得立。若既立,欲分吴国与我,我顾不敢当。然若之何听谗臣杀长者 ”

(节选自《说苑·正谏》,有删改)

【注】 ①种:全名文种,越王的谋臣。②嚭:全名伯嚭,吴国太宰。③伍员:伍子胥。④子西:楚国令尹。

1.材料二画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

阖庐A惟能B用其民C以败我D于柏举E今闻F其嗣G又甚焉H将若之何

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.其……乎,表示推测语气,与《师说》“其皆出于此乎”的“其……乎”用法相同。

B.是,宾语前置的标志词,与成语“唯命是听”的“是”用法相同。

C.属,委托,交付,与《赤壁赋》“举酒属客”的“属”意思不同。

D.长者,年纪大的人,与《齐桓晋文之事》“为长者折枝”的“长者”意思不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.伍子胥认为,勾践亲近臣民,注重施恩,吴国战胜越国却不攻取,这是违背天命助长仇敌,给越国二十年的时间来繁殖人口,聚集财富,教育和训练百姓,吴国将来必败。

B.楚国大夫们对吴国感到恐惧,子西却认为,楚国只需忧虑国家内部是否和睦,不用担心吴国,因为夫差的一系列做法使其已先处于失败的境地了。

C.吴国要攻打齐国,勾践一方面率领部下援助吴国,一方面贿赂太宰伯嚭,使其在吴王面前为自己美言,伍子胥看破勾践用意,主张先攻越国,吴王不听。

D.太宰伯嚭诋毁伍子胥有异志,吴王因此开始怀疑伍子胥,后来派使者赐其属镂剑,让他自杀,伍子胥感叹自己辅佐两代吴王有功,却因谗言被杀。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)越子以甲楯五千保于会稽,使大夫种因吴太宰嚭以行成。

(2)今王悉国中武力以伐齐,而子胥谏不用,因辍,佯病不行,王不可不备。

5.从三则材料来看,吴王夫差犯了哪些错误导致最终走向失败 请简要概括。(5分)

(二)阅读下面的文言文,完成题目。(20分)

材料一:

晁错言于上曰:“圣王在上而民不冻饥者非能耕而食之织而衣之也为开其资财之道也。方今之务,莫若使民务农而已矣。欲民务农,在于贵粟。贵粟之道,在于使民以粟为赏罚。今募天下入粟县官,得以拜爵,得以除罪。粟者,王者大用,政之本务。今民入粟受爵至五大夫以上,乃复一人耳,此其与骑马之功相去远矣。爵者,上之所擅,出于口而无穷;粟者,民之所种,生于地而不乏。夫得高爵与免罪,人之所甚欲也;使天下人入粟于边以受爵、免罪,不过三岁,塞下之粟必多矣。”

帝从之,令民入粟于边,拜爵各以多少级数为差。

错复奏言:“陛下幸使天下入粟塞下以拜爵,甚大惠也。窃恐塞卒之食不足用,大渫天下粟。边食足以支五岁,可令入粟郡县矣;郡县足支一岁以上,可时赦,勿收农民租。如此,德泽加于万民,民愈勤农,大富乐矣。”

上复从其言,诏曰:“道民之路,在于务本。朕亲率天下农,十年于今,而野不加辟,岁一不登,民有饥色;是从事焉尚寡,而吏未加务。吾诏书数下,岁劝民种树而功未兴,是吏奉吾诏不勤而劝民不明也。且吾农民甚苦而吏莫之省,将何以劝焉 其赐农民今年租税之半。”

(节选自《资治通鉴·汉纪七》,有删改)

材料二:

民之内事,莫苦于农,故轻治不可以使之。奚谓轻治 其农贫而商富,故其食贱者钱重,食贱则农贫,钱重则商富;末事不禁,则技巧之人利,而游食者众之谓也。故农之用力最苦,而赢利少,不如商贾、技巧之人。苟能令商贾、技巧之人无繁,则欲国之无富,不可得也。故曰:欲农富其国者,境内之食必贵,而不农之征必多,市利之租必重。则民不得无田,无田不得不易其食。食贵则田者利,田者利则事者众。食贵,籴食不利,而又加重征,则民不得无去其商贾、技巧,而事地利矣。故民之力尽在于地利矣。

(节选自《商君书·外内》,有删改)

6.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

圣王在A上而民不冻B饥者C非能耕D而食之E织F而衣之也G为开其资H财之道也

7.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.县官,朝廷,与《送东阳马生序》中“县官日有廪稍之供”的“县官”意思不同。

B.幸,敬辞,表示对方这样做使自己感到幸运,与《鸿门宴》中“妇女无所幸”的“幸”意思不同。

C.窃,私下,与《答司马谏议书》中“窃以为与君实游处相好之日久”的“窃”意思相同。

D.地利,土地的生产,与《得道多助,失道寡助》中“天时不如地利”的“地利”意思不同。

8.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.晁错认为,百姓都是很希望能得到高等爵位和免除罪罚的,若以此来促使百姓缴纳粮食给边塞,那么不到三年,边塞的粮食一定很多了。

B.汉文帝采纳了晁错的建议,命令百姓向边塞缴纳粮食,使得边塞粮食充足,能够支撑五年;晁错便又建议命令百姓转而向郡县缴纳粮食。

C.汉文帝曾多次颁发诏书来鼓励百姓从事农耕,但未见成效,他认为这是因为官员没有尽心尽力地接受他的命令,而且他们并不顾惜百姓。

D.材料二指出,粮食便宜,农民就贫穷,钱贵重,商人就富有;如果不约束工商业,手工业者就会获利,不从事农耕而游荡求食的人就会增多。

9.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)朕亲率天下农,十年于今,而野不加辟,岁一不登,民有饥色。

(2)苟能令商贾、技巧之人无繁,则欲国之无富,不可得也。

10.如何促使百姓务农 请结合两则材料简要概括。(3分)

二、古代诗歌阅读(18分)

(一)阅读下面这首宋词,完成问题。(9分)

望江东

黄庭坚

江水西头隔烟树,望不见江东路。思量只有梦来去,更不怕、江拦住。

灯前写了书无数,算没个、人传与。直饶寻得雁分付,又还是秋将暮。

11.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.开篇“江水”“烟树”等意象,营造出迷蒙的氛围,寄寓着主人公“望”而“不见”的惆怅。

B.“更不怕、江拦住”写出了主人公的豪迈洒脱,她想象自己跨越大江,来到了亲人身边。

C.灯前写信的细节,呈现出主人公丰富的精神活动,“书无数”暗示绵绵不绝的思念。

D.词人善用心理描写,以纯真朴实、明朗率真的笔调,生动地刻画了一个至情女子的形象。

12.这首宋词蕴含着主人公的愿望与现实之间的多重矛盾,请简要分析。(6分)

(二)阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

鹤林寺中秋夜玩月

许 浑

待月东林月正圆,广庭无树草无烟。

中秋云尽出沧海,半夜露寒当碧天。

轮彩渐移金殿外,镜光犹挂玉楼前。

莫辞达曙殷勤望,一堕西岩又隔年。

13.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.题目和首联介绍了赏月的时间和地点,为了尽兴地欣赏中秋明月,诗人特意挑选了一处开阔的区域,没有高树遮挡,也无烟尘碍眼。

B.颔联承接首联的“月正圆”三字,进一步展现出诗人耐心等待的过程;“云尽”二字,传达出诗人等待时间之久,暗含惊喜之意。

C.尾联写诗人打算通宵赏月,不愿辜负此等良辰美景,既体现了诗人对自然之美的留恋,同时也透露出诗人内心的孤独与寂寞。

D.诗人在诗歌的前三联交代等待月出的过程,最后一联着重表述“惜月”的感受。全文文辞清丽,构思精妙,意境深远。

14.有人认为,本诗颈联按时间顺序应先写“犹挂”,再写“渐移”,但本诗颠倒了顺序反而效果更好。请结合本诗颈联具体分析。(6分)

三、名篇名句默写(12分)

15.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《红楼梦》中的谚语“阿房宫,三百里,住不下金陵一个史”,化用了《阿房宫赋》中的“ , ”。

(2)白居易在《琵琶行并序》中,写琵琶女回味往昔,梦醒时无限伤感的句子是“ , ”。

(3)“虎”,寓意为权势、勇武、威严等,这在古诗词中也常见。李白的诗中,也常常借“虎”表情达意,如“ , ”。

16.(2024浙江杭州开学考试改编)补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)“愁苦”是抽象的情感,但古人在诗文中常把它写得具体可感,比如“ , ”。

(2)夏日雨后清晨,小刚听到窗外的鸟鸣声,情不自禁地吟起周邦彦《苏幕遮》(燎沉香)中的“ , ”。

(3)列锦,亦称“名词铺排”,是指由名词或名词性短语排列在一起,用以烘托气氛、创造意境、表达情感的一种修辞手法。古典诗歌作品中常运用这一表达技巧,如“ , ”。

答案全解全析

1.CEH

解析

今闻

断开将若之何

知识拓展

文言文中主谓短语的用法特点

在古代汉语中,主谓短语的用法比较特殊,既可以独立成句,也可以充当多种句子成分,在断句时,要仔细区分。如果它充当句子成分或从属分句时,常在主语和谓语之间加上结构助词“之”,取消主谓短语的独立性。

(1)主谓短语作主语

【例】 师道之不传也久矣!(《师说》)

(2)主谓短语作谓语

【例】 将军向宠,性行淑均。(《出师表》)

(3)主谓短语作宾语

【例】 愿伯具言臣之不敢倍德也。(《鸿门宴》)

(4)主谓短语作状语

【例】 臣之壮也,犹不如人。(《烛之武退秦师》)

2.D A.二者都表示推测语气,大概……吧,恐怕……吧。B.正确。C.委托,交付/劝请。D.错误。二者意思相同,都指年纪大的人。

知识拓展

“是”的意义和用法

(1)正确。例:觉今是而昨非。(《归去来兮辞并序》)

(2)指示代词,此。例:当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门。(《鸿门宴》)

(3)判断词。例:自言本是京城女。(《琵琶行并序》)

(4)认为正确,肯定。例:自是者不彰。(《老子四章》)

(5)助词,用于前置宾语之后,起强调作用,不译。例:唯命是听。

(6)固定词语

①【是以】连词,因此,所以。例:母、孙二人,更相为命,是以区区不能废远。(《陈情表》)

②【是故】连词,因此,所以。例:是故圣益圣,愚益愚。(《师说》)

3.D 太宰伯嚭诋毁伍子胥有异志,吴王因此开始怀疑伍子胥设错点,后来派使者赐其属镂剑,让他自杀,伍子胥感叹自己辅佐两代吴王有功,却因谗言被杀。

原文:微子之言,吾亦疑之。

4.(1)越王勾践带领五千披甲持盾的士兵守住会稽山,并派大夫文种通过吴国的太宰伯嚭来向吴王求和。

(2)现在大王调集国家所有的兵力去攻打齐国,而伍子胥的建议没有被采纳,就停止不前,装作有病不跟随大王行动,大王不能不防备他。

解析 (1)以:率领。甲楯:身穿甲衣手持盾牌的士兵。因:通过。行成:议和,求和。

(2)悉:尽,尽其全部。以:连词,表目的。用:被采纳。佯:假装。

5.①不善纳谏。②沉迷享乐。③与百姓离心离德。④缺乏识人之见。⑤缺乏远见。

解析 材料一“伍员曰……弗听”、材料三“伍子胥谏曰……吴王不听”→①。

材料二“今闻夫差:次有台榭陂池焉,宿有妃嫱嫔御焉;一日之行,所欲必成,玩好必从;珍异是聚,观乐是务”→②。

材料二“视民如仇而用之日新”→③。

材料三“太宰嚭既数受越赂,其爱信越殊甚,日夜为言于吴王,王信用嚭之计”“子胥曰:‘嗟乎,谗臣为乱,王顾反诛我。我令若父霸,又若立时,诸子弟争立,我以死争之于先王……然若之何听谗臣杀长者 ’”→④。

材料三“伍子胥谏曰:‘夫越,腹心之疾,今信其游辞伪诈而贪齐,破齐譬犹石田,无所用之。愿王释齐而先越,不然,将悔之无及也已。’吴王不听”→⑤。

【参考译文】

材料一:

吴王夫差在夫椒打败越军,趁势攻进越国。越王勾践带领五千披甲持盾的士兵守住会稽山,并派大夫文种通过吴国的太宰伯嚭来向吴王求和。吴王打算答应他。伍子胥说:“万万不可。勾践这个人能够安抚、亲近臣民,注重施恩,施恩就不失民心,亲近臣民就不会抛弃有功之人。(越国)与我国土地相连,但世代有仇,在这种情况下战胜了它却不攻取,反而打算再保全它,这是违背天命来助长仇敌,将来即使后悔这样做,也无法消灭它了。”(吴王)不听。(伍子胥)退下来对人说:“越国用十年时间繁殖人口,聚集财富,再用十年时间教育和训练百姓,二十年后,吴国的宫殿恐怕要变成池塘了吧!”

材料二:

吴军驻扎在陈国,楚国大夫们都很害怕,说:“阖庐因为能够驱使他的民众(作战),所以在柏举这个地方打败了我们。现在听说他的继承人(夫差)更厉害,将怎么办呢 ”子西说:“各位只用忧虑自己内部不和,不用担心吴国。现在听说夫差:住宿有楼台池塘,睡觉有嫔妃侍奉;即使一天(在外面)巡察,想得到的东西也一定要得到,珍爱赏玩的东西一定要跟随着;积聚珍宝,一心玩乐;把百姓当仇人一样看待,一天一个花样地驱使他们。这样是自己先把自己打败了,怎么能打败我们呢 ”

材料三:

吴国又想要向北攻打齐国,越王勾践采用子贡的计谋,就率领自己的部下来援助吴王,并拿大量的财宝献给太宰伯嚭。太宰伯嚭多次接受越王的贿赂后,对越王的喜爱和相信非常深,日日夜夜在吴王跟前说越王的好话,吴王相信并采纳太宰伯豁的意见。伍子胥进谏说:“越国,是吴国的心腹大患,如今相信越王虚假的游说之辞而贪图齐国,(即便)攻下齐国也好像是得到石头一样的田地,没有用处。希望大王放弃齐国先攻打越国,不这样,将来后悔这样做也来不及了。”吴王不听他的意见,并派他出使齐国。伍子胥对他的儿子说:“我进谏吴王,吴王不采用我的建议,我如今眼看着吴国灭亡啊。你和吴国一起灭亡,没有任何意义。”就把自己的儿子托付给齐国的鲍氏,自己回国向吴王复命。太宰伯嚭与伍子胥有矛盾,趁机向吴王诋毁他说:“现在大王调集国家所有的兵力去攻打齐国,而伍子胥的建议没有被采纳,就停止不前,装作有病不跟随大王行动,大王不能不防备他。况且我派人暗中观察他,他出使齐国,竟然把他的儿子托付给齐国的鲍氏。他作为臣子在国内不得志,在外结交诸侯,自己依仗着是先王的谋臣,现在不被重用,常常怏怏不乐,希望大王对他早作打算。”吴王说:“没有你的这些话,我也已经怀疑他了。”于是派人送给伍子胥一把属镂剑,说:“你就用它自杀吧。”子胥说:“唉,专进谗言的臣子制造祸乱,大王反而诛杀我。我辅佐你的父亲成为霸主,还在你立为继承人时,各位公子争夺继承者的位子,我冒着杀身的危险在先王面前替你力争,(否则你)几乎不能被确立。你立为继承人后,想要把吴国分给我,我却不敢接受。可是你为什么听信专进谗言的臣子杀害老臣呢 ”6.CEG

解析 “圣王……冻饥者……而衣之也”中,“……者,……也”为判断句,C、G处断开。“耕而食之”“织而衣之”,结构一致,中间断开,故E处断开。故选CEG。

7.A A.错误。二者意思相同,都是“朝廷”的意思。B.正确。敬辞,表示对方这样做使自己感到幸运/指君主宠爱女子。C.正确。都是“私下”的意思。D.正确。土地的生产/地理上的有利形势。

知识拓展

古今词义变化的六种形式

形式 例子

词义扩大 【河】 古:黄河。今:天然的或人工的大水道。

词义缩小 【亲戚】 古:内外亲属。今:跟自己家庭有婚姻关系或血缘关系的家庭或它的成员。

词义转移 【丈人】 古:对年长男子的尊称。今:岳父。

词义强化 【恨】 古:遗憾,后悔。今:仇视,怨恨。

词义弱化 【饿】 古:严重的饥饿,特指饿死。今:肚子空,想吃东西(跟“饱”相对)。

色彩变化 【爪牙】 古:人或动物的爪脚和牙齿。比喻卫士、武臣。今:爪和牙是猛禽、猛兽的武器,比喻坏人的党羽。

8.B 汉文帝采纳了晁错的建议,命令百姓向边塞缴纳粮食,使得边塞粮食充足,能够支撑五年混淆时态;晁错便又建议命令百姓转而向郡县缴纳粮食。

原文:县足支一岁以上,可时赦,勿收农民租……”

9.(1)我亲自率领天下百姓耕种,到如今已有十年,然而还有很多荒地没有开垦,一年收成不好,百姓就面有饥色。

(2)如果能使商人和手工业者不那么多,那么想要国家不富,是不可能的。

解析 (1)农:耕种。辟:开垦。不登:收成不好。

(2)苟:如果。商贾:商人。繁:众多。……也:判断句。

10.①提高粮价,以粮食为贵,使百姓把粮食作为求赏或免罚的依据。②根据实际情况减免农民租税。③增加不务农之人的赋税,加重对贸易获利的租税。

解析 概括。

①由“欲民务农,在于贵粟。贵粟之道,在于使民以粟为赏罚”可知,应提高粮价,以粮食为贵,使百姓把粮食作为求赏或免罚的依据。

②由“郡县足支一岁以上,可时赦,勿收农民租。如此,德泽加于万民”可知,应根据实际情况减免农民租税。

③由“欲农富其国者,境内之食必贵,而不农之征必多,市利之租必重”可知,应增加不务农之人的赋税,加重对贸易获利的租税。

【参考译文】

材料一:

晁错对汉文帝进言说:“圣明的君王在上位而百姓不挨冻受饿,不是(因为君主)能够亲自耕作为他们提供食物,纺织为他们提供衣物,而是(因为君主)为他们开辟积累财物的道路。当务之急,莫过于让百姓务农罢了。要让百姓务农,关键在于以粮食为贵。以粮食为贵的办法,在于使百姓把粮食作为求赏或免罚的依据。现在招募天下百姓向朝廷缴纳粮食,可以授给爵位,也可以免除罪罚。粮食,对君王的用处很大,是为政的根本要务。现在百姓缴纳粮食得到爵位至五大夫以上,才免除一个人的徭役,这和(一匹)战马的功劳相差得太远了。爵位,是君王所专有的,从口中说出且(数量)没有穷尽;粮食,是百姓所种植的,在土地上生长且不会缺乏。获得高等爵位和免除罪罚,是人们非常渴望的;让天下百姓缴纳粮食给边塞来得到爵位、免除罪罚,不到三年,边塞的粮食一定很多了。”

汉文帝听从晁错的话,命令百姓缴纳粮食给边塞,授予的爵位等级按照缴纳的粮食多少来决定。

晁错又上奏说:“陛下让天下百姓缴纳粮食到边塞来授予爵位,这是很大的恩惠。我私下担忧边塞士兵的粮食不够吃,所以使天下粮食大批分散到边塞。边塞的粮食足够支撑五年,可以下令(让百姓)将粮食缴纳给郡县;郡县的粮食足够支撑一年以上,可以随时诏令恩赦,不收取农民的租税。这样,恩德福泽施加给百姓,百姓更加勤勉务农,天下就会非常富庶安乐了。”

汉文帝又听从晁错的话,下诏说:“引导百姓的途径,在于(让他们)从事农耕。我亲自率领天下百姓耕种,到如今已有十年,然而还有很多荒地没有开垦,一年收成不好,百姓就面有饥色;这是(因为)从事农耕的人还少,而官员没有尽到职责。我多次颁发诏书,每年鼓励百姓种植而未见成效,这是(因为)官员没有尽心尽力接受我的命令且鼓励百姓不明确。况且我朝农民生活十分艰苦而官员并不顾惜他们,(这样)将用什么来鼓励百姓呢 特赐农民今年的租税减半。”

材料二:

民众的家内事务,没有比农事更苦的了,所以轻治不能役使他们(从事农业)。什么叫轻治 就是农民穷而商人富,所以粮食便宜而钱就贵重,粮食便宜则农民贫穷,钱贵重则商人富有;不约束工商业,手工业者就会获利,不生产而到处游荡求食的人就会增多。因此农民用力最为辛苦,却获利很少,不如商人和手工业者。如果能使商人和手工业者不那么多,那么想要国家不富,是不可能的。所以说:想发展农业来使国家富强,那么国内的粮价必须要高,而对不从事农业生产的人的征税必须增多,对贸易获利的租税必须加重。那么百姓不得不去种田,不种田就不得不买粮食。粮食贵则种田者获利,种田者获利则务农的人增多。粮食贵,买粮就不划算,而又加重赋税,那么百姓就不得不放弃经商、手工业,而从事土地生产。因此百姓的力量都集中到土地生产上了。

11.B “写出了主人公的豪迈洒脱”错误。“更不怕、江拦住”并不是表现主人公的豪迈洒脱,而是通过写主人公认为只有在梦中才能跨越江水与亲人相见,突出其对亲人的思念之深,以及现实中无法相见的无奈。这种写法是以一种看似超脱(不怕江拦)实则无奈(只有在梦中才能跨越大江)的笔触来抒情。

12.①现实与梦境的矛盾。主人公极目远眺,茫无所见,内心失望,而在梦境中能自由来去,和亲人团聚。②写信无数与无人传信的矛盾。主人公“写了书无数”,想要用书信来传递思念,却“算没个、人传与”,使她失望。③“寻雁”与“无雁”的矛盾。主人公想要托雁传书,但纵使“寻得”飞雁,“又还是秋将暮”,雁要南飞,愿望难以实现。

解析 ①现实与梦境的矛盾。词的开篇描绘了主人公站在“江水西头”极目远眺,但因“烟树”的阻隔,“望不见”“江东路”的情景。这是现实的无奈,眼前的景物象征着她与亲人相见存在的重重障碍。然而在梦境中,她却可以自由来去,“思量只有梦来去,更不怕、江拦住”,梦境成了她突破现实困境的唯一途径,与残酷的现实形成鲜明的对比。这种矛盾深刻地体现了她对亲人的思念之切,以及现实中相见不能的悲哀。

②写信无数与无人传信的矛盾。“灯前写了书无数”,主人公在灯下写了很多信,这一细节展现了她对远方亲人深深的牵挂和无尽的思念,她试图通过书信来传达自己的情感。但是“算没个、人传与”,没有人能够为她传递这些书信。这体现了她的愿望与现实之间的落差,即使将满腔的思念记录在书信上,却也找不到传递的途径,这更加重了她的孤独和无助。

③“寻雁”与“无雁”的矛盾。在中国古代,大雁可用来传递书信。主人公想到“直饶寻得雁分付”,她想要托雁传书,这是她为了传递思念所做的最后努力。可是“又还是秋将暮”,已经到了秋末,大雁南飞,即便找到大雁,也很难保证书信能够顺利传递。这种矛盾再次凸显了她的愿望难以实现,让她的思念和无奈在这种矛盾中愈发深沉。

13.C “透露出诗人内心的孤独与寂寞”错误,“莫辞达曙殷勤望,一堕西岩又隔年”的意思是:不要推辞,直到天亮都深情地望着吧,一旦月亮落下西边的山岩,再想看到如此美景就要再等一年了。诗人通宵赏月,是因为中秋月难得,表达了诗人对中秋月的喜爱,并没有“透露出诗人内心的孤独与寂寞”。

14.①“渐移”是月亮移动,“犹挂”是月亮西落,先写“渐移”再写“犹挂”,符合月亮移动的规律。②“渐移”和“犹挂”形成对比,月亮西移,而月光如镜,表现了明月西移,而诗人赏月之心依然坚定,表达了诗人对中秋月的喜爱之情。

解析 ①颈联“轮彩渐移金殿外,镜光犹挂玉楼前”的意思是:月亮从金殿慢慢西移,月光如镜,依然挂在玉楼前。“金殿”指皇宫,“玉楼”指华丽的楼阁,“金殿”和“玉楼”都是帝王所居之处,诗人用“金殿”和“玉楼”代指帝王所居之处,暗指明月从东方升起,西方落下,“渐移”是月亮移动,“犹挂”是月亮西落,所以先写“渐移”再写“犹挂”,符合月亮移动的规律。

②“渐移”和“犹挂”形成对比,月亮西移,而月光如镜,挂在玉楼前,表现了明月西移,而诗人赏月之心依然坚定,表达了诗人对中秋月的喜爱之情。

要点提示

答题时,先理解“犹挂”“渐移”在诗句中的具体所指,然后通过分析颈联,理解把顺序颠倒有何表达效果。

15.(1)覆压三百余里 隔离天日

(2)夜深忽梦少年事 梦啼妆泪红阑干

(3)(示例1)虎鼓瑟兮鸾回车 仙之人兮列如麻

(示例2)朝避猛虎 夕避长蛇

16.(1)(示例)问君能有几多愁 恰似一江春水向东流/只恐双溪舴艋舟 载不动许多愁

(2)鸟雀呼晴 侵晓窥檐语

(3)(示例)枯藤老树昏鸦 小桥流水人家/楼船夜雪瓜洲渡 铁马秋风大散关/鸡声茅店月 人迹板桥霜

同课章节目录