05第五单元 古代诗文阅读 单元提升卷(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 05第五单元 古代诗文阅读 单元提升卷(一)(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 93.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:37:54 | ||

图片预览

文档简介

第二部分 高考模块专项卷

第五单元 古代诗文阅读

单 元 提 升 卷 (一)

满分72分 限时80分钟

一、文言文阅读(42分)

(一)阅读下面的文言文,完成题目。(22分)

材料一:

秦取楚汉中,再战于蓝田,大败楚军。韩、魏闻楚之困,乃南袭至邓,楚王引归。后三国【注】谋攻楚,恐秦之救也,或说薛公:“可发使告楚曰:‘今三国之兵且去楚,楚能应而共攻秦,虽蓝田岂难得哉 况于楚之故地 ’楚疑于秦之未必救己也,而今三国之辞去,则楚之应之也必劝,是楚与三国谋出秦兵矣。秦为知之,必不救也。三国疾攻楚,楚必走秦以急;秦愈不敢出,则是我离秦而攻楚也,兵必有功。”

薛公曰:“善。”遂发重使之楚,楚之应之果劝。于是三国并力攻楚,楚果告急于秦,秦遂不敢出兵。大胜有功。

(节选自《战国策·秦取楚汉中》,有删改)

材料二:

千乘能以守者,自存也。万乘能以战者,自完也。虽桀为主,不肯诎半辞以下其敌。外不能战,内不能守,虽尧为主,不能以不臣谐所谓不若之国。自此观之,国之所以重,主之所以尊者,力也。于此二者力本,而世主莫能致力者,何也 使民之所苦者无耕,危者无战。二者,孝子难以为其亲,忠臣难以为其君。今欲驱其众民,与之孝子忠臣之所难,臣以为非劫以刑而驱以赏莫可。而今夫世俗治者莫不释法度而任辩慧后功力而进仁义民故不务耕战。彼民不归其力于耕,即食屈于内;不归其节于战,则兵弱于外。入而食屈于内,出而兵弱于外,虽有地万里,带甲百万,与独立平原一贯也。且先王能令其民蹈白刃,被矢石。其民之欲为之 非。如学之,所以避害。故吾教令:民之欲利者,非耕不得;避害者,非战不免。境内之民莫不先务耕战而后得其所乐。故地少粟多,民少兵强。能行二者于境内,则霸王之道毕矣。

(节选自《商君书·慎法》,有删改)

【注】 三国:指齐、韩、魏三国。

1.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

而今A夫世俗B治者C莫不释法度D而任辩慧E后功力F而进仁义G民H故不务耕战

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“今三国之兵且去楚”与《鸿门宴》中“若属皆且为所虏”的“且”意思和用法相同。

B.善,文中指“好”,与《归去来兮辞并序》中“善万物之得时”的“善”意思不同。

C.“能行二者于境内”与《五代史伶官传序》中“方其系燕父子以组”的句式类型不同。

D.毕,文中指“完成”,与《兰亭集序》中“群贤毕至,少长咸集”的“毕”意思不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.秦国夺取了楚国的汉中后,又在蓝田大败楚军,韩国、魏国趁机袭击楚国,一直打到邓地,后来齐国、韩国、魏国又想要合谋攻打楚国。

B.有人建议薛公派使者游说楚王:如果楚国能够响应我们一起攻打秦国,既可以夺回楚国以前的失地,又能得到更多的土地。

C.如果拥有千辆战车或万辆战车,即使君主不贤,也不会屈服而对敌国说软话;如果没有对外作战、对内防守的能力,即使君主贤能,也不得不放低姿态和敌国讲和。

D.材料二认为,通过刑罚强迫、赏赐诱惑,可以让孝子尽力为父母做事、忠臣尽力为君主做事,这样孝子、忠臣一心,国家才不会有战事。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)遂发重使之楚,楚之应之果劝。

(2)且先王能令其民蹈白刃,被矢石。其民之欲为之

5.材料二认为治理国家的两个关键要素是什么 作者认为应该如何通过这两方面来增强国家实力 请简要说明。(5分)

(二)阅读下面的文言文,完成题目。(20分)

永和二年冬,汉主李势不恤国事,加以饥馑,四境之内,遂至萧条。晋安西将军桓温将伐汉,将佐皆以为不可。江夏相袁乔劝之曰:“夫经略大事,固非常情所及,智者了于胸中,不必待众言皆合也。今为天下之患者,胡、蜀①二寇而已。蜀虽险固,比胡为弱,将欲除之,宜先其易者。李势无道,臣民不附,且恃其险远,不修战备。宜以精卒万人轻赍疾趋,比其觉之,我已出其险要,可一战擒也。胡闻我万里远征,以为内有重备,必不敢动。纵有侵轶,缘江诸军足以拒守,必无忧也。”温从之,使袁乔帅二千人为前锋。

三年春二月,桓温军至青衣。汉主势大发兵,遣叔父右卫将军福、从兄镇南将军权、前将军昝坚等将之,自山阳趣合水。诸将欲设伏于江南以待晋兵,昝坚不从,引兵自江北鸳鸯埼渡向犍为。三月,温至彭模。议者欲分为两军,异道俱进,以分汉兵之势。袁乔曰:“今悬军深入万里之外,胜则大功可立,不胜则噍类无遗。当合势齐力,以取一战之捷。若分两军,则众心不一,万一偏败,大事去矣。不如全军而进,弃去釜甑,赍三日粮,以示无还心,胜可必也。”温从之。留参军孙盛、周楚将羸兵守辎重,温自将步卒直指成都。李福进攻彭模,孙盛等奋击,走之。温进,遇李权,三战三捷。昝坚至犍为,乃知与温异道,还,自沙头津济,比至,温已军于成都之十里陌,坚众自溃。势悉众出战于笮桥,温前锋不利,参军龚护战死,矢及温马首。众惧,欲退,而鼓吏误鸣进鼓,袁乔拔剑督士卒力战,遂大破之。温乘胜长驱至成都纵火烧其城门势夜开东门走至葭萌使散骑常侍王幼送降文于温。寻舆榇②面缚诣军门,温解缚、焚榇,送势及宗室十余人于建康,引汉司空谯献之等以为参佐,举贤旌善,蜀人悦之。

(节选自《通鉴纪事本末·桓温灭蜀》,有删改)

【注】 ①胡、蜀:此指东晋十六国时期存在的后赵、成汉两个割据政权。②榇:棺材。

6.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

温乘胜长驱至成都A纵火烧其城门B势夜开C东门走至葭萌D使散骑常侍E王幼送降F文于温

7.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.文中“饥馑”,指饥荒、荒年,与《齐桓晋文之事》中“凶年免于死亡”的“凶年”意思相同。

B.“不修战备”的“修”,意为修理、整治,与《离骚》(节选)中“余独好修以为常”的“修”意思不同。

C.“赍三日粮”的“赍”,意为携带,与《孔雀东南飞并序》中“赍钱三百万”的“赍”意思不同。

D.“引汉司空谯献之”的“引”,意为推荐,与《苏武传》中“虞常果引张胜”的“引”意思相同。

8.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.桓温欲伐蜀,很多人都认为不可能成功,而袁乔则力劝桓温攻蜀,提议轻军速进,待敌方发现时其已经通过了敌军赖以为守的天险,最终得以成功。

B.桓温的军队到达青衣后,李势派李福、李权和昝坚等率军从山阳奔赴合水抵御桓温,将领们都想在长江的南岸设伏来对付东晋大军,昝坚不同意。

C.桓温让孙盛、周楚留守彭模,他亲自率领步兵轻装向成都进军。李福进攻彭模,孙盛等人率领的老弱兵卒经奋战仍不敌李福而败逃。

D.李势带着成都城中所有的守军与桓温在笮桥决战。晋军初战不利,官兵们产生畏缩情绪,袁乔趁晋军鼓吏的失误督促士卒力战,扭转了战局。

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)夫经略大事,固非常情所及,智者了于胸中,不必待众言皆合也。

(2)若分两军,则众心不一,万一偏败,大事去矣。

10.面对后赵与成汉两个外患,袁乔为什么提议首先讨伐成汉 请结合文本简要概括。(3分)

二、古代诗歌阅读(18分)

(一)阅读下面这首词,完成问题。(9分)

踏莎行·送别刘子思【注】

张孝祥

古屋丛祠,孤舟野渡。长年与客分携处。漠漠愁阴岭上云,萧萧别意溪边树。

我已北归,君方南去。天涯客里多歧路。须君早出瘴烟来,江南山色青无数。

【注】 乾道元年(1165),张孝祥被贬至广西桂林,次年遭贬落职而放归。他北归之后,其友刘子思被贬。

11.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.起首三句,描绘了送别之地的荒僻冷落,渲染出离别时凄清、孤寂的氛围。

B.上片后两句对仗工整,运用叠词绘形绘声,表达了词人对友人的眷恋之情。

C.下片结尾两句表达对友人的祝愿,希望友人被贬之处有青山绿水聊以慰藉。

D.全词起于景,结于景,移情入景,虚实相生,意境悠远,感情丰富而深沉。

12.“歧路”一词在古诗文中经常出现,如何理解本词中的“歧路” 请结合全词简要分析。(6分)

(二)阅读下面这首曲,完成问题。(9分)

[中吕]最高歌兼喜春来

张养浩

诗磨的剔透玲珑,酒灌的痴呆懵懂。高车大纛①成何用,一部笙歌断送。金波潋滟浮银瓮,翠袖殷勤捧玉钟。对一缕绿杨烟②,看一弯梨花月③,卧一枕海棠风④。似这般闲受用,再谁想、丞相府帝王宫。

【注】 ①大纛:大旗。②绿杨烟:李贺《浩歌》诗有“娇春杨柳含细烟”句。③梨花月:晏殊《寓意》诗有“梨花院落溶溶月”句。④海棠风:元好问《雪岸鸣鹌》诗有“秋千红索海棠风”句。

13.下列对这首元曲的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.“最高歌兼喜春来”为曲牌名,它规定了曲词的字数、句数、平仄和用韵等,有时还和情感有一定关联。

B.起首两句运用对比,醉心于诗的“剔透玲珑”和沉醉于酒的“痴呆懵懂”形成对照,表达了作者的态度取舍。

C.五、六句铺叙了作者美酒当前、美人在侧的生活,人物形象栩栩如生,情感酣畅饱满,用语考究华美。

D.七、八、九句,作者连用三个“一”字组句,有一种整饬之美,既增强了文字的音乐性,又有助于呈现风物的美好。

14.“对一缕绿杨烟,看一弯梨花月,卧一枕海棠风”历来为人称道,请赏析。(6分)

三、名篇名句默写(12分)

15.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)写作时,若用反问句斥责统治者对民财极尽搜刮但使用起来毫不珍惜,可以引用《阿房宫赋》中的“ , ”

(2)小李同学秋游洞庭湖,明亮浩瀚的水面上漂着一条小船,他不由得吟出张孝祥《念奴娇·过洞庭》中的“ , ”来抒发自己的情怀。

(3)“角”的声音高亢凌厉,被用来传送军中号令。古典诗词中,“角”常常可以再现环境,渲染气氛,寄寓情感,例如:“ , 。”

16.(2025山东名校考试联盟阶段性检测)补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)老师在讲“白沙在涅,与之俱黑”时,强调了人很容易受到外在环境的影响,小明却想到了《屈原列传》中夸赞屈原不被世俗污垢所辱,保持高洁品性的两句:“ , 。”

(2)屈原《离骚》(节选)中的“回朕车以复路兮,及行迷之未远”在陶渊明《归去来兮辞并序》中表现为“ , ”两句。

(3)古人常从“鬓”的细微变化中生发出深沉的感慨,如“ , ”。

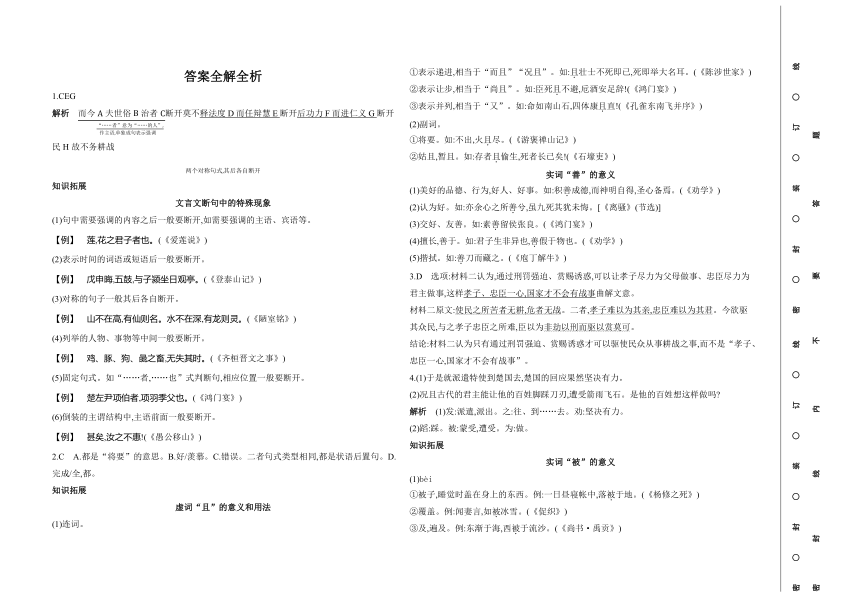

答案全解全析

1.CEG

解析 莫不释法度D而任辩慧E断开后功力F而进仁义G断开民H故不务耕战

知识拓展

文言文断句中的特殊现象

(1)句中需要强调的内容之后一般要断开,如需要强调的主语、宾语等。

【例】 莲,花之君子者也。(《爱莲说》)

(2)表示时间的词语或短语后一般要断开。

【例】 戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭。(《登泰山记》)

(3)对称的句子一般其后各自断开。

【例】 山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。(《陋室铭》)

(4)列举的人物、事物等中间一般要断开。

【例】 鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时。(《齐桓晋文之事》)

(5)固定句式。如“……者,……也”式判断句,相应位置一般要断开。

【例】 楚左尹项伯者,项羽季父也。(《鸿门宴》)

(6)倒装的主谓结构中,主语前面一般要断开。

【例】 甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)

2.C A.都是“将要”的意思。B.好/羡慕。C.错误。二者句式类型相同,都是状语后置句。D.完成/全,都。

知识拓展

虚词“且”的意义和用法

(1)连词。

①表示递进,相当于“而且”“况且”。如:且壮士不死即已,死即举大名耳。(《陈涉世家》)

②表示让步,相当于“尚且”。如:臣死且不避,卮酒安足辞!(《鸿门宴》)

③表示并列,相当于“又”。如:命如南山石,四体康且直!(《孔雀东南飞并序》)

(2)副词。

①将要。如:不出,火且尽。(《游褒禅山记》)

②姑且,暂且。如:存者且偷生,死者长已矣!(《石壕吏》)

实词“善”的意义

(1)美好的品德、行为,好人、好事。如:积善成德,而神明自得,圣心备焉。(《劝学》)

(2)认为好。如:亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。[《离骚》(节选)]

(3)交好、友善。如:素善留侯张良。(《鸿门宴》)

(4)擅长,善于。如:君子生非异也,善假于物也。(《劝学》)

(5)揩拭。如:善刀而藏之。(《庖丁解牛》)

3.D 选项:材料二认为,通过刑罚强迫、赏赐诱惑,可以让孝子尽力为父母做事、忠臣尽力为君主做事,这样孝子、忠臣一心,国家才不会有战事曲解文意。

材料二原文:使民之所苦者无耕,危者无战。二者,孝子难以为其亲,忠臣难以为其君。今欲驱其众民,与之孝子忠臣之所难,臣以为非劫以刑而驱以赏莫可。

结论:材料二认为只有通过刑罚强迫、赏赐诱惑才可以驱使民众从事耕战之事,而不是“孝子、忠臣一心,国家才不会有战事”。

4.(1)于是就派遣特使到楚国去,楚国的回应果然坚决有力。

(2)况且古代的君主能让他的百姓脚踩刀刃,遭受箭雨飞石。是他的百姓想这样做吗

解析 (1)发:派遣,派出。之:往、到……去。劝:坚决有力。

(2)蹈:踩。被:蒙受,遭受。为:做。

知识拓展

实词“被”的意义

(1)bèi

①被子,睡觉时盖在身上的东西。例:一日昼寝帐中,落被于地。(《杨修之死》)

②覆盖。例:闻妻言,如被冰雪。(《促织》)

③及,遍及。例:东渐于海,西被于流沙。(《尚书·禹贡》)

④蒙受,遭受。例:秦王复击轲,被八创。(《荆轲刺秦王》)

⑤介词。表被动。例:信而见疑,忠而被谤。(《屈原列传》)

(2)pī

①同“披”,披在身上或穿在身上。例:将军身被坚执锐。(《陈涉世家》

②披散,散开。例:被发行吟泽畔。(《屈原列传》)

5.(1)耕作、战争是治理国家的两个关键要素。

(2)统治者要通过赏罚分明的政策来激励民众,看重功劳、实力,鼓励百姓努力耕战。

解析 第一问要从材料二谈论的中心话题出发,概括文章的核心要素;第二问,紧扣“如何”概括具体的方法策略,“简要说明”要求用概括性语言作答。

(1)由原文“境内之民莫不先务耕战……则霸王之道毕矣”等可知,耕作、战争是治理国家的两个关键要素。

(2)由原文“臣以为非劫以刑而驱以赏莫可……民之欲利者,非耕不得;避害者,非战不免……得其所乐”可知,统治者要通过赏罚分明的政策来激励民众,看重功劳、实力,鼓励百姓努力耕战。

【参考译文】

材料一:

秦国夺取楚国的汉中之后,又与楚军在蓝田交战,大败楚军。韩、魏两国听说楚国陷入困境,就向南袭击楚国,一直打到邓地,楚王领着军队战败而归。后来齐、韩、魏三国又合谋进攻楚国,担心秦国援救楚国,有人劝说薛公:“可以先派使者告诉楚王说:‘现在三国的军队将离开楚国,如果楚国能够响应我们共同攻打秦国,即使是蓝田,难道难以得到吗 更何况楚国之前失去的土地呢!’楚国怀疑秦国未必肯救助自己,如今又听说三国退兵(攻秦),那么楚国的回应必定会坚决有力,这就形成楚国和齐、韩、魏三国谋划出兵进攻秦国的局面了。若是秦国知道了这件事情,必定不肯救助楚国。这样三国(再反过来)迅速进攻楚国,楚国必定会跑到秦国去告急;秦国就越发不敢出兵,这就是我离间秦国攻打楚国之计,此次出兵必会建功。”

薛公说:“好。”于是就派遣特使到楚国去,楚国的回应果然坚决有力。在这时齐、韩、魏三国合力攻打楚国,楚国果真向秦国告急,秦国最终不敢出兵。三国大胜建功。

材料二:

能够拥有一千辆兵车来防守的国家,可以使自己存活。能够拥有一万辆兵车来征战的国家,可以使自己保全。这样的国家,即使桀为君主,也不肯说半句表示屈服的话来向他的敌人投降。对外不能作战,对内不能防守,即使尧为君主,也不能以不臣服的态度与所谓不如自己的国家讲和。由此观之,国家之所以被重视,国君之所以被尊重,是因为有实力。这二者建立在实力的根本上,但历代君主大都不能尽力,为什么呢 使百姓困苦的没有超过耕种的,使百姓危险的没有超过战争的。这两件事,孝子难以为父母做到,忠臣难以为君主做到。现在想要驱使百姓,去做孝子、忠臣都难以做到的事,我认为不用刑罚来强迫、不用赏赐来驱使是不可以的。当今世上的统治者,没有谁不抛弃法度而任用善辩机智的人,把功绩摆在后面,把仁义摆在前面,所以百姓不致力于耕种和作战。百姓不集中力量耕种,国内就会缺少粮食;百姓不集中力量作战,对外就会兵力衰弱。对内缺少粮食,对外兵力衰弱,即使有万里土地、百万兵甲,也和独自一人立在平原上一样。况且古代的君主能让他的百姓脚踩刀刃,遭受箭雨飞石。是他的百姓想这样做吗 不是。君主让他们学习这样做,是用来免受刑罚的祸害。因此,我们的教令是:百姓想得到利益,不耕种就不能得到;百姓想免于刑罚,不征战就不能免除。国内的百姓没有不先致力于耕种、征战,然后才得到他们的安乐的。所以田地少而粮食多,百姓少而兵力强。能在国内做到这两点,那么就能完成称王称霸的功业了。

6.ABD

解析

于温

知识拓展

省略句

类型 示例

省略 主语 承前省略 沛公军霸上,(沛公)未得与项羽相见。(《鸿门宴》)

蒙后省略 (公)度我至军中,公乃入。(《鸿门宴》)

对话省略 樊哙曰:“今日之事何如 ”良曰:“(今日之事)甚急!”(《鸿门宴》)

省略 谓语 承前省略 择其善者而从之,(择)其不善者而改之。(《论语·述而》)

蒙后省略 夫秦王有虎狼之心,杀人如(恐)不能举,刑人如恐不胜。(《鸿门宴》)

省略 宾语 动词宾 语省略 则与(之)斗卮酒。(《鸿门宴》)

介词宾 语省略 竖子不足与(之)谋!(《鸿门宴》)

省略 介词 介词“于” 省略 晋军(于)函陵,秦军(于)氾南。(《烛之武退秦师》)

省略兼语 使(之,代指琵琶女)快弹数曲。(《琵琶行并序》)

7.D A.正确。都指饥荒、荒年。B.正确。修理、整治/美好。C.正确。携带/赠送。D.错误。推荐/牵扯。

知识拓展

实词“修”的意义

(1)修理,整治。《过秦论》:“内立法度,务耕织,修守战之具。”

(2)长。《促织》:“巨身修尾。”

(3)高。《兰亭集序》:“茂林修竹。”

实词“引”的意义

(1)拉,牵拉。《陈太丘与友期行》:“下车引之。”

(2)延长。《三峡》:“常有高猿长啸,属引凄异。”

(3)称引。《出师表》:“不宜妄自菲薄,引喻失义。”

(4)疏导使流。《兰亭集序》:“引以为流觞曲水。”

(5)率领。《韩非子·初见秦》:“而谋臣不为,引军而退。”

8.C 选项:桓温让孙盛、周楚留守彭模,亲自率领步兵轻装向成都进军。李福进攻彭模,孙盛等人率领的老弱兵卒经奋战仍不敌李福而败逃曲解文意。

原文“李福进攻彭模,孙盛等奋击,走之”中“走之”的主语是“李福”,即李福败逃。

9.(1)谋划(天下的)大事,本来就不是常人的见解能够认识得到的,有智谋的人心里非常明白,不必等到众人的意见完全一致。

(2)假如分为两支军队,那么众人之心就不会统一,万一一支军队失利,消灭成汉的事情就失败了。

解析 (1)经略:筹划,谋划。固:本来。合:一致。

(2)若:假如。第一个“一”:统一,一致。万一:连词,表示可能性极小的假设。

知识拓展

实词“固”的意义

(1)地势险要,城郭坚固。《过秦论》:“秦孝公据崤函之固。”

(2)稳固。《谏太宗十思疏》:“根不固而求木之长。”

(3)使之固,巩固。《得道多助,失道寡助》:“固国不以山溪之险。”

(4)顽固,固执。《阿房宫赋》:“独夫之心,日益骄固。”

(5)坚定,坚决。《廉颇蔺相如列传》:“固请,召有司案图。”

(6)确实。《种树郭橐驼传》:“名我固当。”

10.①与后赵相比,成汉力量薄弱;②成汉政局混乱,君臣离心;③成汉自恃险远,防备松懈。

解析 由“蜀虽险固,比胡为弱,将欲除之,宜先其易者”可知,与后赵相比,成汉力量薄弱;由“李势无道,臣民不附”可知,成汉政局混乱,君臣离心;由“且恃其险远,不修战备”可知,成汉自恃险远,防备松懈。

【参考译文】

永和二年冬季,成汉君主李势不关心国事,又有饥荒,于是国家到了萧条的境地。东晋安西将军桓温将要征讨成汉,将领及佐吏都认为不可行。江夏相袁乔劝说桓温:“谋划(天下的)大事,本来就不是常人的见解能够认识得到的,有智谋的人心里非常明白,不必等到众人的意见完全一致。现在成为天下祸患的,只有胡(后赵)、蜀(成汉)两个敌人而已。成汉虽然地势险要牢固,但与后赵相比力量薄弱,想要除掉祸患,应当先攻打容易夺取的一方。李势无道,臣民离心,而且依仗国家险要偏远,平时不修整战争装备。应当率领一万精锐士兵轻装急行,待到他们发觉时,我军已经越过了他们的险要地带,只要一战就可以将李势擒获。后赵听说我们万里远征的消息,会认为我国国内有重兵守备,必不敢轻举妄动。纵使后赵会突袭,沿江的各路军队也足以据险坚守,一定不会有什么后患。”桓温听从了袁乔的意见,派遣袁乔率领两千人作为前锋部队。

永和三年春二月,桓温的军队抵达青衣。成汉国主李势调集大军,派遣叔父右卫将军李福、堂兄镇南将军李权、前将军昝坚等人统率军队,从山阳赶赴合水。众将领准备在长江以南设下伏兵等待东晋的军队,但昝坚不听,率军从长江北岸的鸳鸯埼渡江,向犍为进发。三月,桓温抵达彭模。有人建议把军队分为两支,分道一起前进,以便分散成汉军队的势力。袁乔说:“如今我军孤军深入万里之外,胜利就可以建立大功,不胜利则不会留下一个活人。应当集中兵力,一齐用力,争取一战取胜。如果分为两支军队,那么众人之心就不会统一,万一一支军队失利,消灭成汉的事情就失败了。不如全军一起前进,扔掉釜、甑等炊具,只携带三日军粮,以显示决不后退的决心,必定能够取胜。”桓温听从了他的意见。留下参军孙盛、周楚率领老弱士兵守卫军用物资,桓温则亲自率领步兵直指成都。李福进攻彭模,孙盛等人奋力反击,李福败逃。桓温率军前进,遇上李权的军队,三战三胜。昝坚到了犍为,才知道和桓温走的不是同一条路,急忙返回,从沙头津渡江,等赶到战场时,桓温的军队已经在成都的十里陌驻扎下来,昝坚的军队不战自溃。李势率领全部军队在笮桥与晋军交战,桓温的前锋部队失利,参军龚护战死,飞箭射中了桓温的马头。士兵畏惧,想要撤退,可是掌鼓的官吏却误敲了进军的战鼓,袁乔拔出剑督促士兵奋力作战,最终大败敌军。桓温乘胜长驱直抵成都,放火焚烧城门。李势趁夜色打开城门向东逃到葭萌,派散骑常侍王幼向桓温送来了投降的文书。不久(李势)把棺材装在车上,反绑着双手来到桓温的军营门前投降,桓温解开捆绑的绳索,烧掉棺材,押送李势和他十几个王族亲属前往建康,推荐成汉司空谯献之等人为参佐,推举贤人,表彰善事,蜀人非常高兴。

11.C “希望友人被贬之处有青山绿水聊以慰藉”错误。“须君早出瘴烟来,江南山色青无数”表达的是,词人希望友人早日脱离南方烟瘴之地,回到青山绿水的江南来。

12.①“歧路”指二人的分别之地。词人北归,友人南去,两人不得不面对即将到来的离别,表达了浓厚的离情别绪。②“歧路”指友人的贬谪之路。友人被贬岭南,前往“瘴烟”之地,词人盼望友人早日脱离苦海,表达了词人对友人的同情和担忧。③“歧路”指词人自己多年漂泊、沉浮的仕宦之路。世事难料,自己的命运无法把握,表达了词人在历经艰辛之后的沧桑与感慨。

解析 ①词中开篇描绘了“古屋丛祠,孤舟野渡”这样荒凉的场景,并点明了这是词人长年与友人分别的地方。而“我已北归,君方南去。天涯客里多歧路”直接表明了当下两人即将在此处踏上不同的路途,一个向北,一个向南,“歧路”在这里首先是实实在在的分别之地,承载着当下浓厚的离情别绪。

②由“君方南去”以及“须君早出瘴烟来”可知,友人刘子思是要前往南方的“瘴烟”之地,也就是被贬谪到条件恶劣、充满艰难险阻的地方。这里的“歧路”便象征着友人所要踏上的那条充满坎坷、危机四伏的贬谪之路。词人深知友人此去艰难,所以殷切地盼望友人能够早日从那“瘴烟”之地脱身归来,“歧路”一词饱含着词人对友人即将面临困境的深深同情,同时也透露出对友人未来处境的担忧。

③根据注释可知,词人人生之路充满了波折,命运多舛,难以掌控自己的去向与前程。此刻看到友人也要踏上类似的艰难之路,感同身受,词中的“歧路”也就不仅仅是当下的分别之地或者友人的贬谪之路了,更引发了词人对自己这些年在仕宦生涯中漂泊不定、历经沉浮的感慨。自己一路走来,经历了诸多选择、变动,如同行走在错综复杂的“歧路”之上,充满了艰辛与无奈。通过“歧路”一词,词人将个人的身世之感融入其中,传达出一种历经艰辛后的沧桑与感慨。

技法点拨

理解诗歌的方法

(1)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容的关键。因为诗歌的标题一般交代了时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示诗歌的思想内容,让考生明了诗歌题材,进而快速理解诗歌。

(2)关注作者,知人论世多关联

读诗歌讲究“知人论世”,了解作者的身世、所处的时代及写作风格等,有助于准确把握诗歌的内容、情感和风格等。

(3)关注注释隐含信息

诗歌注释对于理解诗歌有一定作用,注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂句子;或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;或介绍相关句子,帮助考生理解诗歌的用典或意境;或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(4)关注意象寄托意

意象是作者思想感情的寄托,正所谓“一切景语皆情语”,所以要重点分析景物的特点或象征意味。

(5)关注关键词

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现作者的思想情感或暗示主旨。

13.B “起首两句运用对比……表达了作者的态度取舍”错误。“诗磨的剔透玲珑,酒灌的痴呆懵懂”,这两句领起全篇,是对作者生活状态的总体概括——精心作诗,纵情饮酒。没有运用对比手法,也没有表达作者的“态度取舍”。

14.①运用“绿杨烟”“梨花月”“海棠风”等优美意象,营造了清幽的意境。杨柳含烟,皎洁的月光之下,微风夹杂着海棠香气拂面而过,呈现了优美清丽的自然风光。②这几句通过运用排比和化用诗句,使句式整饬,语言典雅,将作者的生活环境渲染得十分雅致。③作者将自己隐逸的生活描写得乐趣备至,令人心驰神往。极为寻常的田园生活,在摆脱了俗世羁绊、无牵无挂的作者看来,却是十分惬意的。

解析 赏析句子,首先要理解句子的意思,明确句子所写的内容。这几句的意思是:面对一缕杨柳轻烟,眼看一弯梨花明月,头卧一枕海棠清风。接着结合所写意象以及所用手法鉴赏句子的表达效果。杨柳含烟,月光皎洁,微风夹杂着海棠香气拂面而过,写出了优美清丽的自然风光。“对一缕绿杨烟”“看一弯梨花月”“卧一枕海棠风”在形式上形成排比,句式整饬,读来朗朗上口;在内容上化用诗句,语言典雅别致,将作者的生活环境渲染得十分雅致。本来极为寻常的田园生活,对摆脱了俗世羁绊、无牵无挂的作者来说,却乐趣备至,十分惬意,这几句表达了作者对隐逸生活的喜爱。

技法点拨

15.(1)奈何取之尽锱铢 用之如泥沙

(2)玉鉴琼田三万顷 着我扁舟一叶

(3)(示例1)角声满天秋色里 塞上燕脂凝夜紫

(示例2)醉里挑灯看剑 梦回吹角连营

(示例3)清角吹寒 都在空城

16.(1)不获世之滋垢 然泥而不滓者也

(2)实迷途其未远 觉今是而昨非

(3)(示例1)艰难苦恨繁霜鬓 潦倒新停浊酒杯

(示例2)尘满面 鬓如霜

(示例3)鬓微霜 又何妨

(示例4)塞上长城空自许 镜中衰鬓已先斑

第五单元 古代诗文阅读

单 元 提 升 卷 (一)

满分72分 限时80分钟

一、文言文阅读(42分)

(一)阅读下面的文言文,完成题目。(22分)

材料一:

秦取楚汉中,再战于蓝田,大败楚军。韩、魏闻楚之困,乃南袭至邓,楚王引归。后三国【注】谋攻楚,恐秦之救也,或说薛公:“可发使告楚曰:‘今三国之兵且去楚,楚能应而共攻秦,虽蓝田岂难得哉 况于楚之故地 ’楚疑于秦之未必救己也,而今三国之辞去,则楚之应之也必劝,是楚与三国谋出秦兵矣。秦为知之,必不救也。三国疾攻楚,楚必走秦以急;秦愈不敢出,则是我离秦而攻楚也,兵必有功。”

薛公曰:“善。”遂发重使之楚,楚之应之果劝。于是三国并力攻楚,楚果告急于秦,秦遂不敢出兵。大胜有功。

(节选自《战国策·秦取楚汉中》,有删改)

材料二:

千乘能以守者,自存也。万乘能以战者,自完也。虽桀为主,不肯诎半辞以下其敌。外不能战,内不能守,虽尧为主,不能以不臣谐所谓不若之国。自此观之,国之所以重,主之所以尊者,力也。于此二者力本,而世主莫能致力者,何也 使民之所苦者无耕,危者无战。二者,孝子难以为其亲,忠臣难以为其君。今欲驱其众民,与之孝子忠臣之所难,臣以为非劫以刑而驱以赏莫可。而今夫世俗治者莫不释法度而任辩慧后功力而进仁义民故不务耕战。彼民不归其力于耕,即食屈于内;不归其节于战,则兵弱于外。入而食屈于内,出而兵弱于外,虽有地万里,带甲百万,与独立平原一贯也。且先王能令其民蹈白刃,被矢石。其民之欲为之 非。如学之,所以避害。故吾教令:民之欲利者,非耕不得;避害者,非战不免。境内之民莫不先务耕战而后得其所乐。故地少粟多,民少兵强。能行二者于境内,则霸王之道毕矣。

(节选自《商君书·慎法》,有删改)

【注】 三国:指齐、韩、魏三国。

1.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

而今A夫世俗B治者C莫不释法度D而任辩慧E后功力F而进仁义G民H故不务耕战

2.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.“今三国之兵且去楚”与《鸿门宴》中“若属皆且为所虏”的“且”意思和用法相同。

B.善,文中指“好”,与《归去来兮辞并序》中“善万物之得时”的“善”意思不同。

C.“能行二者于境内”与《五代史伶官传序》中“方其系燕父子以组”的句式类型不同。

D.毕,文中指“完成”,与《兰亭集序》中“群贤毕至,少长咸集”的“毕”意思不同。

3.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.秦国夺取了楚国的汉中后,又在蓝田大败楚军,韩国、魏国趁机袭击楚国,一直打到邓地,后来齐国、韩国、魏国又想要合谋攻打楚国。

B.有人建议薛公派使者游说楚王:如果楚国能够响应我们一起攻打秦国,既可以夺回楚国以前的失地,又能得到更多的土地。

C.如果拥有千辆战车或万辆战车,即使君主不贤,也不会屈服而对敌国说软话;如果没有对外作战、对内防守的能力,即使君主贤能,也不得不放低姿态和敌国讲和。

D.材料二认为,通过刑罚强迫、赏赐诱惑,可以让孝子尽力为父母做事、忠臣尽力为君主做事,这样孝子、忠臣一心,国家才不会有战事。

4.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)遂发重使之楚,楚之应之果劝。

(2)且先王能令其民蹈白刃,被矢石。其民之欲为之

5.材料二认为治理国家的两个关键要素是什么 作者认为应该如何通过这两方面来增强国家实力 请简要说明。(5分)

(二)阅读下面的文言文,完成题目。(20分)

永和二年冬,汉主李势不恤国事,加以饥馑,四境之内,遂至萧条。晋安西将军桓温将伐汉,将佐皆以为不可。江夏相袁乔劝之曰:“夫经略大事,固非常情所及,智者了于胸中,不必待众言皆合也。今为天下之患者,胡、蜀①二寇而已。蜀虽险固,比胡为弱,将欲除之,宜先其易者。李势无道,臣民不附,且恃其险远,不修战备。宜以精卒万人轻赍疾趋,比其觉之,我已出其险要,可一战擒也。胡闻我万里远征,以为内有重备,必不敢动。纵有侵轶,缘江诸军足以拒守,必无忧也。”温从之,使袁乔帅二千人为前锋。

三年春二月,桓温军至青衣。汉主势大发兵,遣叔父右卫将军福、从兄镇南将军权、前将军昝坚等将之,自山阳趣合水。诸将欲设伏于江南以待晋兵,昝坚不从,引兵自江北鸳鸯埼渡向犍为。三月,温至彭模。议者欲分为两军,异道俱进,以分汉兵之势。袁乔曰:“今悬军深入万里之外,胜则大功可立,不胜则噍类无遗。当合势齐力,以取一战之捷。若分两军,则众心不一,万一偏败,大事去矣。不如全军而进,弃去釜甑,赍三日粮,以示无还心,胜可必也。”温从之。留参军孙盛、周楚将羸兵守辎重,温自将步卒直指成都。李福进攻彭模,孙盛等奋击,走之。温进,遇李权,三战三捷。昝坚至犍为,乃知与温异道,还,自沙头津济,比至,温已军于成都之十里陌,坚众自溃。势悉众出战于笮桥,温前锋不利,参军龚护战死,矢及温马首。众惧,欲退,而鼓吏误鸣进鼓,袁乔拔剑督士卒力战,遂大破之。温乘胜长驱至成都纵火烧其城门势夜开东门走至葭萌使散骑常侍王幼送降文于温。寻舆榇②面缚诣军门,温解缚、焚榇,送势及宗室十余人于建康,引汉司空谯献之等以为参佐,举贤旌善,蜀人悦之。

(节选自《通鉴纪事本末·桓温灭蜀》,有删改)

【注】 ①胡、蜀:此指东晋十六国时期存在的后赵、成汉两个割据政权。②榇:棺材。

6.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将相应位置的答案标号涂黑。(3分)

温乘胜长驱至成都A纵火烧其城门B势夜开C东门走至葭萌D使散骑常侍E王幼送降F文于温

7.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)( )

A.文中“饥馑”,指饥荒、荒年,与《齐桓晋文之事》中“凶年免于死亡”的“凶年”意思相同。

B.“不修战备”的“修”,意为修理、整治,与《离骚》(节选)中“余独好修以为常”的“修”意思不同。

C.“赍三日粮”的“赍”,意为携带,与《孔雀东南飞并序》中“赍钱三百万”的“赍”意思不同。

D.“引汉司空谯献之”的“引”,意为推荐,与《苏武传》中“虞常果引张胜”的“引”意思相同。

8.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)( )

A.桓温欲伐蜀,很多人都认为不可能成功,而袁乔则力劝桓温攻蜀,提议轻军速进,待敌方发现时其已经通过了敌军赖以为守的天险,最终得以成功。

B.桓温的军队到达青衣后,李势派李福、李权和昝坚等率军从山阳奔赴合水抵御桓温,将领们都想在长江的南岸设伏来对付东晋大军,昝坚不同意。

C.桓温让孙盛、周楚留守彭模,他亲自率领步兵轻装向成都进军。李福进攻彭模,孙盛等人率领的老弱兵卒经奋战仍不敌李福而败逃。

D.李势带着成都城中所有的守军与桓温在笮桥决战。晋军初战不利,官兵们产生畏缩情绪,袁乔趁晋军鼓吏的失误督促士卒力战,扭转了战局。

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)夫经略大事,固非常情所及,智者了于胸中,不必待众言皆合也。

(2)若分两军,则众心不一,万一偏败,大事去矣。

10.面对后赵与成汉两个外患,袁乔为什么提议首先讨伐成汉 请结合文本简要概括。(3分)

二、古代诗歌阅读(18分)

(一)阅读下面这首词,完成问题。(9分)

踏莎行·送别刘子思【注】

张孝祥

古屋丛祠,孤舟野渡。长年与客分携处。漠漠愁阴岭上云,萧萧别意溪边树。

我已北归,君方南去。天涯客里多歧路。须君早出瘴烟来,江南山色青无数。

【注】 乾道元年(1165),张孝祥被贬至广西桂林,次年遭贬落职而放归。他北归之后,其友刘子思被贬。

11.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.起首三句,描绘了送别之地的荒僻冷落,渲染出离别时凄清、孤寂的氛围。

B.上片后两句对仗工整,运用叠词绘形绘声,表达了词人对友人的眷恋之情。

C.下片结尾两句表达对友人的祝愿,希望友人被贬之处有青山绿水聊以慰藉。

D.全词起于景,结于景,移情入景,虚实相生,意境悠远,感情丰富而深沉。

12.“歧路”一词在古诗文中经常出现,如何理解本词中的“歧路” 请结合全词简要分析。(6分)

(二)阅读下面这首曲,完成问题。(9分)

[中吕]最高歌兼喜春来

张养浩

诗磨的剔透玲珑,酒灌的痴呆懵懂。高车大纛①成何用,一部笙歌断送。金波潋滟浮银瓮,翠袖殷勤捧玉钟。对一缕绿杨烟②,看一弯梨花月③,卧一枕海棠风④。似这般闲受用,再谁想、丞相府帝王宫。

【注】 ①大纛:大旗。②绿杨烟:李贺《浩歌》诗有“娇春杨柳含细烟”句。③梨花月:晏殊《寓意》诗有“梨花院落溶溶月”句。④海棠风:元好问《雪岸鸣鹌》诗有“秋千红索海棠风”句。

13.下列对这首元曲的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.“最高歌兼喜春来”为曲牌名,它规定了曲词的字数、句数、平仄和用韵等,有时还和情感有一定关联。

B.起首两句运用对比,醉心于诗的“剔透玲珑”和沉醉于酒的“痴呆懵懂”形成对照,表达了作者的态度取舍。

C.五、六句铺叙了作者美酒当前、美人在侧的生活,人物形象栩栩如生,情感酣畅饱满,用语考究华美。

D.七、八、九句,作者连用三个“一”字组句,有一种整饬之美,既增强了文字的音乐性,又有助于呈现风物的美好。

14.“对一缕绿杨烟,看一弯梨花月,卧一枕海棠风”历来为人称道,请赏析。(6分)

三、名篇名句默写(12分)

15.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)写作时,若用反问句斥责统治者对民财极尽搜刮但使用起来毫不珍惜,可以引用《阿房宫赋》中的“ , ”

(2)小李同学秋游洞庭湖,明亮浩瀚的水面上漂着一条小船,他不由得吟出张孝祥《念奴娇·过洞庭》中的“ , ”来抒发自己的情怀。

(3)“角”的声音高亢凌厉,被用来传送军中号令。古典诗词中,“角”常常可以再现环境,渲染气氛,寄寓情感,例如:“ , 。”

16.(2025山东名校考试联盟阶段性检测)补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)老师在讲“白沙在涅,与之俱黑”时,强调了人很容易受到外在环境的影响,小明却想到了《屈原列传》中夸赞屈原不被世俗污垢所辱,保持高洁品性的两句:“ , 。”

(2)屈原《离骚》(节选)中的“回朕车以复路兮,及行迷之未远”在陶渊明《归去来兮辞并序》中表现为“ , ”两句。

(3)古人常从“鬓”的细微变化中生发出深沉的感慨,如“ , ”。

答案全解全析

1.CEG

解析 莫不释法度D而任辩慧E断开后功力F而进仁义G断开民H故不务耕战

知识拓展

文言文断句中的特殊现象

(1)句中需要强调的内容之后一般要断开,如需要强调的主语、宾语等。

【例】 莲,花之君子者也。(《爱莲说》)

(2)表示时间的词语或短语后一般要断开。

【例】 戊申晦,五鼓,与子颍坐日观亭。(《登泰山记》)

(3)对称的句子一般其后各自断开。

【例】 山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。(《陋室铭》)

(4)列举的人物、事物等中间一般要断开。

【例】 鸡、豚、狗、彘之畜,无失其时。(《齐桓晋文之事》)

(5)固定句式。如“……者,……也”式判断句,相应位置一般要断开。

【例】 楚左尹项伯者,项羽季父也。(《鸿门宴》)

(6)倒装的主谓结构中,主语前面一般要断开。

【例】 甚矣,汝之不惠!(《愚公移山》)

2.C A.都是“将要”的意思。B.好/羡慕。C.错误。二者句式类型相同,都是状语后置句。D.完成/全,都。

知识拓展

虚词“且”的意义和用法

(1)连词。

①表示递进,相当于“而且”“况且”。如:且壮士不死即已,死即举大名耳。(《陈涉世家》)

②表示让步,相当于“尚且”。如:臣死且不避,卮酒安足辞!(《鸿门宴》)

③表示并列,相当于“又”。如:命如南山石,四体康且直!(《孔雀东南飞并序》)

(2)副词。

①将要。如:不出,火且尽。(《游褒禅山记》)

②姑且,暂且。如:存者且偷生,死者长已矣!(《石壕吏》)

实词“善”的意义

(1)美好的品德、行为,好人、好事。如:积善成德,而神明自得,圣心备焉。(《劝学》)

(2)认为好。如:亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。[《离骚》(节选)]

(3)交好、友善。如:素善留侯张良。(《鸿门宴》)

(4)擅长,善于。如:君子生非异也,善假于物也。(《劝学》)

(5)揩拭。如:善刀而藏之。(《庖丁解牛》)

3.D 选项:材料二认为,通过刑罚强迫、赏赐诱惑,可以让孝子尽力为父母做事、忠臣尽力为君主做事,这样孝子、忠臣一心,国家才不会有战事曲解文意。

材料二原文:使民之所苦者无耕,危者无战。二者,孝子难以为其亲,忠臣难以为其君。今欲驱其众民,与之孝子忠臣之所难,臣以为非劫以刑而驱以赏莫可。

结论:材料二认为只有通过刑罚强迫、赏赐诱惑才可以驱使民众从事耕战之事,而不是“孝子、忠臣一心,国家才不会有战事”。

4.(1)于是就派遣特使到楚国去,楚国的回应果然坚决有力。

(2)况且古代的君主能让他的百姓脚踩刀刃,遭受箭雨飞石。是他的百姓想这样做吗

解析 (1)发:派遣,派出。之:往、到……去。劝:坚决有力。

(2)蹈:踩。被:蒙受,遭受。为:做。

知识拓展

实词“被”的意义

(1)bèi

①被子,睡觉时盖在身上的东西。例:一日昼寝帐中,落被于地。(《杨修之死》)

②覆盖。例:闻妻言,如被冰雪。(《促织》)

③及,遍及。例:东渐于海,西被于流沙。(《尚书·禹贡》)

④蒙受,遭受。例:秦王复击轲,被八创。(《荆轲刺秦王》)

⑤介词。表被动。例:信而见疑,忠而被谤。(《屈原列传》)

(2)pī

①同“披”,披在身上或穿在身上。例:将军身被坚执锐。(《陈涉世家》

②披散,散开。例:被发行吟泽畔。(《屈原列传》)

5.(1)耕作、战争是治理国家的两个关键要素。

(2)统治者要通过赏罚分明的政策来激励民众,看重功劳、实力,鼓励百姓努力耕战。

解析 第一问要从材料二谈论的中心话题出发,概括文章的核心要素;第二问,紧扣“如何”概括具体的方法策略,“简要说明”要求用概括性语言作答。

(1)由原文“境内之民莫不先务耕战……则霸王之道毕矣”等可知,耕作、战争是治理国家的两个关键要素。

(2)由原文“臣以为非劫以刑而驱以赏莫可……民之欲利者,非耕不得;避害者,非战不免……得其所乐”可知,统治者要通过赏罚分明的政策来激励民众,看重功劳、实力,鼓励百姓努力耕战。

【参考译文】

材料一:

秦国夺取楚国的汉中之后,又与楚军在蓝田交战,大败楚军。韩、魏两国听说楚国陷入困境,就向南袭击楚国,一直打到邓地,楚王领着军队战败而归。后来齐、韩、魏三国又合谋进攻楚国,担心秦国援救楚国,有人劝说薛公:“可以先派使者告诉楚王说:‘现在三国的军队将离开楚国,如果楚国能够响应我们共同攻打秦国,即使是蓝田,难道难以得到吗 更何况楚国之前失去的土地呢!’楚国怀疑秦国未必肯救助自己,如今又听说三国退兵(攻秦),那么楚国的回应必定会坚决有力,这就形成楚国和齐、韩、魏三国谋划出兵进攻秦国的局面了。若是秦国知道了这件事情,必定不肯救助楚国。这样三国(再反过来)迅速进攻楚国,楚国必定会跑到秦国去告急;秦国就越发不敢出兵,这就是我离间秦国攻打楚国之计,此次出兵必会建功。”

薛公说:“好。”于是就派遣特使到楚国去,楚国的回应果然坚决有力。在这时齐、韩、魏三国合力攻打楚国,楚国果真向秦国告急,秦国最终不敢出兵。三国大胜建功。

材料二:

能够拥有一千辆兵车来防守的国家,可以使自己存活。能够拥有一万辆兵车来征战的国家,可以使自己保全。这样的国家,即使桀为君主,也不肯说半句表示屈服的话来向他的敌人投降。对外不能作战,对内不能防守,即使尧为君主,也不能以不臣服的态度与所谓不如自己的国家讲和。由此观之,国家之所以被重视,国君之所以被尊重,是因为有实力。这二者建立在实力的根本上,但历代君主大都不能尽力,为什么呢 使百姓困苦的没有超过耕种的,使百姓危险的没有超过战争的。这两件事,孝子难以为父母做到,忠臣难以为君主做到。现在想要驱使百姓,去做孝子、忠臣都难以做到的事,我认为不用刑罚来强迫、不用赏赐来驱使是不可以的。当今世上的统治者,没有谁不抛弃法度而任用善辩机智的人,把功绩摆在后面,把仁义摆在前面,所以百姓不致力于耕种和作战。百姓不集中力量耕种,国内就会缺少粮食;百姓不集中力量作战,对外就会兵力衰弱。对内缺少粮食,对外兵力衰弱,即使有万里土地、百万兵甲,也和独自一人立在平原上一样。况且古代的君主能让他的百姓脚踩刀刃,遭受箭雨飞石。是他的百姓想这样做吗 不是。君主让他们学习这样做,是用来免受刑罚的祸害。因此,我们的教令是:百姓想得到利益,不耕种就不能得到;百姓想免于刑罚,不征战就不能免除。国内的百姓没有不先致力于耕种、征战,然后才得到他们的安乐的。所以田地少而粮食多,百姓少而兵力强。能在国内做到这两点,那么就能完成称王称霸的功业了。

6.ABD

解析

于温

知识拓展

省略句

类型 示例

省略 主语 承前省略 沛公军霸上,(沛公)未得与项羽相见。(《鸿门宴》)

蒙后省略 (公)度我至军中,公乃入。(《鸿门宴》)

对话省略 樊哙曰:“今日之事何如 ”良曰:“(今日之事)甚急!”(《鸿门宴》)

省略 谓语 承前省略 择其善者而从之,(择)其不善者而改之。(《论语·述而》)

蒙后省略 夫秦王有虎狼之心,杀人如(恐)不能举,刑人如恐不胜。(《鸿门宴》)

省略 宾语 动词宾 语省略 则与(之)斗卮酒。(《鸿门宴》)

介词宾 语省略 竖子不足与(之)谋!(《鸿门宴》)

省略 介词 介词“于” 省略 晋军(于)函陵,秦军(于)氾南。(《烛之武退秦师》)

省略兼语 使(之,代指琵琶女)快弹数曲。(《琵琶行并序》)

7.D A.正确。都指饥荒、荒年。B.正确。修理、整治/美好。C.正确。携带/赠送。D.错误。推荐/牵扯。

知识拓展

实词“修”的意义

(1)修理,整治。《过秦论》:“内立法度,务耕织,修守战之具。”

(2)长。《促织》:“巨身修尾。”

(3)高。《兰亭集序》:“茂林修竹。”

实词“引”的意义

(1)拉,牵拉。《陈太丘与友期行》:“下车引之。”

(2)延长。《三峡》:“常有高猿长啸,属引凄异。”

(3)称引。《出师表》:“不宜妄自菲薄,引喻失义。”

(4)疏导使流。《兰亭集序》:“引以为流觞曲水。”

(5)率领。《韩非子·初见秦》:“而谋臣不为,引军而退。”

8.C 选项:桓温让孙盛、周楚留守彭模,亲自率领步兵轻装向成都进军。李福进攻彭模,孙盛等人率领的老弱兵卒经奋战仍不敌李福而败逃曲解文意。

原文“李福进攻彭模,孙盛等奋击,走之”中“走之”的主语是“李福”,即李福败逃。

9.(1)谋划(天下的)大事,本来就不是常人的见解能够认识得到的,有智谋的人心里非常明白,不必等到众人的意见完全一致。

(2)假如分为两支军队,那么众人之心就不会统一,万一一支军队失利,消灭成汉的事情就失败了。

解析 (1)经略:筹划,谋划。固:本来。合:一致。

(2)若:假如。第一个“一”:统一,一致。万一:连词,表示可能性极小的假设。

知识拓展

实词“固”的意义

(1)地势险要,城郭坚固。《过秦论》:“秦孝公据崤函之固。”

(2)稳固。《谏太宗十思疏》:“根不固而求木之长。”

(3)使之固,巩固。《得道多助,失道寡助》:“固国不以山溪之险。”

(4)顽固,固执。《阿房宫赋》:“独夫之心,日益骄固。”

(5)坚定,坚决。《廉颇蔺相如列传》:“固请,召有司案图。”

(6)确实。《种树郭橐驼传》:“名我固当。”

10.①与后赵相比,成汉力量薄弱;②成汉政局混乱,君臣离心;③成汉自恃险远,防备松懈。

解析 由“蜀虽险固,比胡为弱,将欲除之,宜先其易者”可知,与后赵相比,成汉力量薄弱;由“李势无道,臣民不附”可知,成汉政局混乱,君臣离心;由“且恃其险远,不修战备”可知,成汉自恃险远,防备松懈。

【参考译文】

永和二年冬季,成汉君主李势不关心国事,又有饥荒,于是国家到了萧条的境地。东晋安西将军桓温将要征讨成汉,将领及佐吏都认为不可行。江夏相袁乔劝说桓温:“谋划(天下的)大事,本来就不是常人的见解能够认识得到的,有智谋的人心里非常明白,不必等到众人的意见完全一致。现在成为天下祸患的,只有胡(后赵)、蜀(成汉)两个敌人而已。成汉虽然地势险要牢固,但与后赵相比力量薄弱,想要除掉祸患,应当先攻打容易夺取的一方。李势无道,臣民离心,而且依仗国家险要偏远,平时不修整战争装备。应当率领一万精锐士兵轻装急行,待到他们发觉时,我军已经越过了他们的险要地带,只要一战就可以将李势擒获。后赵听说我们万里远征的消息,会认为我国国内有重兵守备,必不敢轻举妄动。纵使后赵会突袭,沿江的各路军队也足以据险坚守,一定不会有什么后患。”桓温听从了袁乔的意见,派遣袁乔率领两千人作为前锋部队。

永和三年春二月,桓温的军队抵达青衣。成汉国主李势调集大军,派遣叔父右卫将军李福、堂兄镇南将军李权、前将军昝坚等人统率军队,从山阳赶赴合水。众将领准备在长江以南设下伏兵等待东晋的军队,但昝坚不听,率军从长江北岸的鸳鸯埼渡江,向犍为进发。三月,桓温抵达彭模。有人建议把军队分为两支,分道一起前进,以便分散成汉军队的势力。袁乔说:“如今我军孤军深入万里之外,胜利就可以建立大功,不胜利则不会留下一个活人。应当集中兵力,一齐用力,争取一战取胜。如果分为两支军队,那么众人之心就不会统一,万一一支军队失利,消灭成汉的事情就失败了。不如全军一起前进,扔掉釜、甑等炊具,只携带三日军粮,以显示决不后退的决心,必定能够取胜。”桓温听从了他的意见。留下参军孙盛、周楚率领老弱士兵守卫军用物资,桓温则亲自率领步兵直指成都。李福进攻彭模,孙盛等人奋力反击,李福败逃。桓温率军前进,遇上李权的军队,三战三胜。昝坚到了犍为,才知道和桓温走的不是同一条路,急忙返回,从沙头津渡江,等赶到战场时,桓温的军队已经在成都的十里陌驻扎下来,昝坚的军队不战自溃。李势率领全部军队在笮桥与晋军交战,桓温的前锋部队失利,参军龚护战死,飞箭射中了桓温的马头。士兵畏惧,想要撤退,可是掌鼓的官吏却误敲了进军的战鼓,袁乔拔出剑督促士兵奋力作战,最终大败敌军。桓温乘胜长驱直抵成都,放火焚烧城门。李势趁夜色打开城门向东逃到葭萌,派散骑常侍王幼向桓温送来了投降的文书。不久(李势)把棺材装在车上,反绑着双手来到桓温的军营门前投降,桓温解开捆绑的绳索,烧掉棺材,押送李势和他十几个王族亲属前往建康,推荐成汉司空谯献之等人为参佐,推举贤人,表彰善事,蜀人非常高兴。

11.C “希望友人被贬之处有青山绿水聊以慰藉”错误。“须君早出瘴烟来,江南山色青无数”表达的是,词人希望友人早日脱离南方烟瘴之地,回到青山绿水的江南来。

12.①“歧路”指二人的分别之地。词人北归,友人南去,两人不得不面对即将到来的离别,表达了浓厚的离情别绪。②“歧路”指友人的贬谪之路。友人被贬岭南,前往“瘴烟”之地,词人盼望友人早日脱离苦海,表达了词人对友人的同情和担忧。③“歧路”指词人自己多年漂泊、沉浮的仕宦之路。世事难料,自己的命运无法把握,表达了词人在历经艰辛之后的沧桑与感慨。

解析 ①词中开篇描绘了“古屋丛祠,孤舟野渡”这样荒凉的场景,并点明了这是词人长年与友人分别的地方。而“我已北归,君方南去。天涯客里多歧路”直接表明了当下两人即将在此处踏上不同的路途,一个向北,一个向南,“歧路”在这里首先是实实在在的分别之地,承载着当下浓厚的离情别绪。

②由“君方南去”以及“须君早出瘴烟来”可知,友人刘子思是要前往南方的“瘴烟”之地,也就是被贬谪到条件恶劣、充满艰难险阻的地方。这里的“歧路”便象征着友人所要踏上的那条充满坎坷、危机四伏的贬谪之路。词人深知友人此去艰难,所以殷切地盼望友人能够早日从那“瘴烟”之地脱身归来,“歧路”一词饱含着词人对友人即将面临困境的深深同情,同时也透露出对友人未来处境的担忧。

③根据注释可知,词人人生之路充满了波折,命运多舛,难以掌控自己的去向与前程。此刻看到友人也要踏上类似的艰难之路,感同身受,词中的“歧路”也就不仅仅是当下的分别之地或者友人的贬谪之路了,更引发了词人对自己这些年在仕宦生涯中漂泊不定、历经沉浮的感慨。自己一路走来,经历了诸多选择、变动,如同行走在错综复杂的“歧路”之上,充满了艰辛与无奈。通过“歧路”一词,词人将个人的身世之感融入其中,传达出一种历经艰辛后的沧桑与感慨。

技法点拨

理解诗歌的方法

(1)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容的关键。因为诗歌的标题一般交代了时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示诗歌的思想内容,让考生明了诗歌题材,进而快速理解诗歌。

(2)关注作者,知人论世多关联

读诗歌讲究“知人论世”,了解作者的身世、所处的时代及写作风格等,有助于准确把握诗歌的内容、情感和风格等。

(3)关注注释隐含信息

诗歌注释对于理解诗歌有一定作用,注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂句子;或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;或介绍相关句子,帮助考生理解诗歌的用典或意境;或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(4)关注意象寄托意

意象是作者思想感情的寄托,正所谓“一切景语皆情语”,所以要重点分析景物的特点或象征意味。

(5)关注关键词

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现作者的思想情感或暗示主旨。

13.B “起首两句运用对比……表达了作者的态度取舍”错误。“诗磨的剔透玲珑,酒灌的痴呆懵懂”,这两句领起全篇,是对作者生活状态的总体概括——精心作诗,纵情饮酒。没有运用对比手法,也没有表达作者的“态度取舍”。

14.①运用“绿杨烟”“梨花月”“海棠风”等优美意象,营造了清幽的意境。杨柳含烟,皎洁的月光之下,微风夹杂着海棠香气拂面而过,呈现了优美清丽的自然风光。②这几句通过运用排比和化用诗句,使句式整饬,语言典雅,将作者的生活环境渲染得十分雅致。③作者将自己隐逸的生活描写得乐趣备至,令人心驰神往。极为寻常的田园生活,在摆脱了俗世羁绊、无牵无挂的作者看来,却是十分惬意的。

解析 赏析句子,首先要理解句子的意思,明确句子所写的内容。这几句的意思是:面对一缕杨柳轻烟,眼看一弯梨花明月,头卧一枕海棠清风。接着结合所写意象以及所用手法鉴赏句子的表达效果。杨柳含烟,月光皎洁,微风夹杂着海棠香气拂面而过,写出了优美清丽的自然风光。“对一缕绿杨烟”“看一弯梨花月”“卧一枕海棠风”在形式上形成排比,句式整饬,读来朗朗上口;在内容上化用诗句,语言典雅别致,将作者的生活环境渲染得十分雅致。本来极为寻常的田园生活,对摆脱了俗世羁绊、无牵无挂的作者来说,却乐趣备至,十分惬意,这几句表达了作者对隐逸生活的喜爱。

技法点拨

15.(1)奈何取之尽锱铢 用之如泥沙

(2)玉鉴琼田三万顷 着我扁舟一叶

(3)(示例1)角声满天秋色里 塞上燕脂凝夜紫

(示例2)醉里挑灯看剑 梦回吹角连营

(示例3)清角吹寒 都在空城

16.(1)不获世之滋垢 然泥而不滓者也

(2)实迷途其未远 觉今是而昨非

(3)(示例1)艰难苦恨繁霜鬓 潦倒新停浊酒杯

(示例2)尘满面 鬓如霜

(示例3)鬓微霜 又何妨

(示例4)塞上长城空自许 镜中衰鬓已先斑

同课章节目录