04第四单元 现代文阅读 单元提升卷(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 04第四单元 现代文阅读 单元提升卷(二)(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 230.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:37:54 | ||

图片预览

文档简介

第二部分 高考模块专项卷

第四单元 现代文阅读

单 元 提 升 卷 (二)

满分35分 限时40分钟

一、阅读下面的文字,完成问题。(19分)

①每一个伟大时代,伟大的文化,都欲在实用生活之余裕,或在社会的重要典礼,以庄严的建筑、崇高的音乐、闳丽的舞蹈,表达这生命的高潮、一代精神的最深节奏。建筑形体的抽象结构、音乐的节律与和谐、舞蹈的线纹姿势,乃最能表现吾人深心的情调与律动。吾人借此返于“失去了的和谐,埋没了的节奏”,重新获得生命的中心,乃得真自由、真生命。美术对于人生的意义与价值在此。

②中国的瓦木建筑易于毁灭,圆雕艺术不及希腊发达,古代封建礼乐生活之形式美也早已破灭。民族的天才乃借笔墨的飞舞,写胸中的逸气(逸气即是自由的、超脱的心灵节奏)。画家用笔墨的浓淡,点线的交错,明暗虚实的互映,形体气势的开合,谱成一幅如音乐如舞蹈的图案。所以中国画法不重具体物象的刻画,而倾向以抽象的笔墨表达人格心情与意境。其要素不在机械的写实,而在创造意象,虽然它的出发点也极重写实,如花鸟画写生的精妙,为世界第一。

③西洋画的渊源与背景是埃及、希腊的雕刻艺术与建筑空间。在中国则人体圆雕远不及希腊发达,亦未臻最高的纯雕刻风味的境界。晋、唐以来塑像反受画境影响,具有画风,不似希腊的立体雕刻成为西洋后来画家的范本。而商、周钟鼎敦尊等彝器则形态沉重浑穆、典雅和美,其表现中国宇宙情绪可与希腊神像雕刻相当。中国的画境、画风与画法的特点当在此种钟鼎彝器盘鉴的花纹图案及汉代壁画中求之。

④在这些花纹中人物、禽兽、虫鱼、龙凤等飞动的形象,跳跃宛转,活泼异常。但它们完全溶化浑合于全幅图案的流动花纹线条里面。物象融于花纹,花纹亦即原本于物象形线的蜕化、僵化。每一个动物形象是一组飞动线纹之节奏的交织,而融合在全幅花纹的交响曲中。它们个个生动,而个个抽象化,不雕凿凹凸立体的形似,而注重飞动姿态之节奏和韵律的表现。这内部的运动,用线纹表达出来的,就是物的“骨气”。骨是主持“动”的肢体,写骨气即是写着动的核心。中国绘画六法中之“骨法用笔”,即运用笔法捕捉物的骨气以表现生命动象。所谓“气韵生动”是骨法用笔的目标与结果。

⑤在这种点线交流的律动的形象里面,立体的、静的空间失去意义,它不复是位置物体的间架。画幅中飞动的物象与“空白”处处交融,结成全幅流动的虚灵的节奏。空白在中国画里不复是包举万象、位置万物的轮廓,而是融入万物内部,参加万象之动的虚灵的“道”。画幅中虚实明暗交融互映,构成缥缈浮动的气韵,真如我们目睹的山川真景。此中有明暗、有凹凸、有宇宙空间的深远,但却没有立体的刻画痕;亦不似西洋油画如可走进的实景,乃是一片神游的意境。因为中国画法以抽象的笔墨捕捉物象骨气,写出物的内部生命,则“立体体积”的“深度”之感也自然产生,正不必刻画雕凿,渲染凹凸,反失真态,流于板滞。

⑥然而中国画既超脱了刻板的立体空间、凹凸实体及光线阴影,于是它的画法乃能笔笔灵虚,不滞于物,而又笔笔写实,为物传神。唐志契的《绘事微言》云:“墨沈留川影,笔花传石神。”笔既不滞于物,笔乃留有余地,抒写作家自己胸中浩荡之思、奇逸之趣。而引书法入画乃成中国画第一特点。董其昌云:“以草隶奇字之法为之。树如屈铁山如画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气。”中国特有的艺术——书法,实为中国绘画的骨干,各种点线皴法溶解万象,超入灵虚妙境,而融诗心、诗境于画景,亦成为中国画第二特色。中国乐教失传,诗人不能弦歌,乃将心灵的情韵表现于书法、画法。书法尤为代替音乐的抽象艺术。在画幅上题诗写字,借书法以点醒画中的笔法,借诗句以衬出画中意境,而并不觉其破坏画景(在西洋油画上题句即破坏其写实幻境),这又是中国画可注意的特色。因中、西画法所表现的“境界层”根本不同:一为写实的,一为虚灵的;一为物我对立的,一为物我浑融的。中国画以书法为骨干,以诗境为灵魂,诗、书、画同属于一境层。西画以建筑空间为间架,以雕塑人体为对象,建筑、雕刻、油画同属于一境层。中国画运用笔勾的线纹及墨色的浓淡直接表达生命情调,透入物象的核心,其精神简淡幽微,“洗尽尘滓,独存孤迥”。唐代绘画理论家张彦远说:“得其形似,则无其气韵;具其彩色,则失其笔法。”遗形似而尚骨气,薄彩色以重笔法。“超以象外,得其环中”,这是中国画宋元以后的趋向。然而形似逼真与色彩浓丽,却正是西洋油画的特色。中西绘画的趋向不同如此。

(选自宗白华《论中西画法之渊源与基础》,有删改)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.我们借助建筑、音乐、舞蹈等艺术形式表现内心的情调与律动,寻找和谐而富有节奏的心灵状态,获得真自由、真生命。

B.中国画注重创造意象,用抽象的笔墨表达人格心境和意境;同时,也重对具体物象的刻画,体现写实的初衷。

C.中国画的“空白”可以融入万物内部,与画幅中的物象交融,形成画面流动的虚灵的节奏,构成缥缈浮动的气韵。

D.中国画笔笔灵虚、精神简淡,西洋油画形似逼真、色彩浓丽,这是因为中、西画法所表现的“境界层”根本不同。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.西洋画深受雕刻艺术与建筑空间影响,中国画则与其无关,二者迥然不同。

B.中国画家通过飞动线纹交织的笔法,捕捉物的骨气,达到气韵生动的效果。

C.文章多处引用画论,既增强了论证的说服力,又体现了语言的文化味。

D.文章脉络清晰,逐层推进,阐明了中西画在画法上的特点及其形成原因。

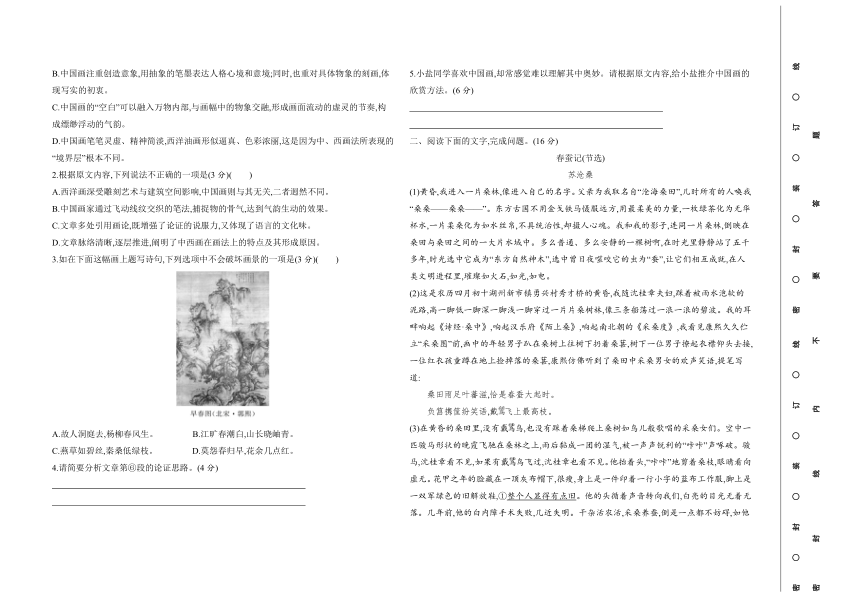

3.如在下面这幅画上题写诗句,下列选项中不会破坏画景的一项是(3分)( )

A.故人洞庭去,杨柳春风生。 B.江旷春潮白,山长晓岫青。

C.燕草如碧丝,秦桑低绿枝。 D.莫怨春归早,花余几点红。

4.请简要分析文章第⑥段的论证思路。(4分)

5.小盐同学喜欢中国画,却常感觉难以理解其中奥妙。请根据原文内容,给小盐推介中国画的欣赏方法。(6分)

二、阅读下面的文字,完成问题。(16分)

春蚕记(节选)

苏沧桑

(1)黄昏,我进入一片桑林,像进入自己的名字。父亲为我取名自“沧海桑田”,儿时所有的人唤我“桑桑——桑桑——”。东方古国不用金戈铁马慑服远方,用最柔美的力量,一枚绿茶化为无华杯水,一片柔桑化为如水丝帛,不具统治性,却摄人心魂。我和我的影子,连同一片桑林,倒映在桑田与桑田之间的一大片水域中。多么普通、多么安静的一棵树啊,在时光里静静站了五千多年,时光选中它成为“东方自然神木”,选中曾日夜噬咬它的虫为“蚕”,让它们相互成就,在人类文明进程里,璀璨如火石,如光,如电。

(2)这是农历四月初十湖州新市镇勇兴村秀才桥的黄昏,我随沈桂章夫妇,踩着被雨水泡软的泥路,高一脚低一脚深一脚浅一脚穿过一片片桑树林,像三条船荡过一浪一浪的碧波。我的耳畔响起《诗经·桑中》,响起汉乐府《陌上桑》,响起南北朝的《采桑度》,我看见康熙久久伫立“采桑图”前,画中的年轻男子趴在桑树上往树下扔着桑葚,树下一位男子撩起衣襟仰头去接,一位红衣孩童蹲在地上捡掉落的桑葚,康熙仿佛听到了桑田中采桑男女的欢声笑语,提笔写道:

桑田雨足叶蕃滋,恰是春蚕大起时。

负筥携筐纷笑语,戴飞上最高枝。

(3)在黄昏的桑田里,没有戴鸟,也没有踩着桑梯爬上桑树如鸟儿般歌唱的采桑女们。空中一匹骏马形状的晚霞飞驰在桑林之上,雨后黏成一团的湿气,被一声声锐利的“咔咔”声啄破。骏马,沈桂章看不见,如果有戴鸟飞过,沈桂章也看不见。他抬着头,“咔咔”地剪着桑枝,眼睛看向虚无。花甲之年的脸藏在一顶灰布帽下,很瘦,身上是一件印着一行小字的蓝布工作服,脚上是一双军绿色的旧解放鞋,①整个人显得有点旧。他的头循着声音转向我们,白亮的目光无着无落。几年前,他的白内障手术失败,几近失明。干杂活农活,采桑养蚕,倒是一点都不妨碍,如他所说,手感在的。这一片桑林,喂养着家里三张半蚕种、十万条蚕,桑叶一采完,就要赶在天黑前将桑枝剪完,否则,枝条就老了,不好剪了。

(4)邵云凤剪一枝桑枝最多只需一秒。②左手抓住桑枝,一拗,右手的剪刀顺势一铰,一枝枝桑枝,瞬间臣服在她两条老桑枝般的胳膊之下。一棵桑树有七八根桑枝,她五六秒就能完成,而我用了两分钟,虎口已被压出一道道深红的印。这些印她也有过,十三岁就有过,岁岁年年,如今早已变成了老茧。夕阳挂在一棵桑树上,她“咔咔”剪下去,夕阳没有掉,掉落的是一颗颗发紫的熟桑葚。桑葚很甜,他们没空吃,白白掉在地上,每一棵桑树下的泥地都被洇染成了紫色。

(5)从蚕种孵化到收蚕茧,约一个月,每天三点起床,四点半喂好蚕,天一亮去地里采桑叶,采好桑叶再回家吃八十岁老母亲烧的早饭。二十四小时要喂三四次,其余时间采桑,剪枝,整理桑叶,晚上九点多喂好蚕,十点多睡觉,一天睡四五个小时。最辛苦的,是三天之后,蚕快要做茧了,像一垄垄正在灌浆的水稻丰收在望,桑叶要喂厚一点,照料得要更勤一点。这是“辛勤减眠食,颠倒著衣裳”的一个月,也是担惊受怕的一个月。第一怕,是断粮。几年前,秋蚕将熟,整个杭嘉湖地区所有桑叶都被虫吃了,好不容易养大的蚕,到了最后一周活活饿死,几乎绝收。怕蚕宝宝生病,僵掉。怕蚕茧卖不掉,十五天后就会变蛾,咬破蚕茧,茧子就废了。怕蚕茧卖不出好价钱。

(6)沈桂章是名闻方圆百里的养蚕能手。他当过兵,当过村支部委员,办过水泥厂、福利厂,养蚕养了几十年,以前每年要养十几张蚕种,楼上楼下七间蚕房。人们只道他蚕养得最好,他自己知道,窍门是有的,主要还是用心,平时桑叶铺得薄一点,蚕间隔得稀疏一点,这就意味着要勤喂,多花工夫。③和江南大地上无数养蚕人家一样,勤快,是本分。

(7)“我们这一代人养好了,就不养了,儿子他们不会养了,太辛苦了。”他声调平淡的话语将被暮色吞没时,我用力抓住它,心中黯然。是啊,五年后十年后多年以后,还会有集体合作社和蚕桑基地继续养蚕,有桑基鱼塘长久的保护传承,但散落民间的养蚕人家恐怕真没有了。“你们也不希望儿子养吧 换作我是你,也不想儿女那么辛苦。”我说。“对啦!你说得太对了!”他的声调骤然高起来,显得很兴奋,仿佛遇到了知己,说出了他最想说又不好意思说的话。如他所说,现在条件好了,农村跟城市差不多了,做其他事也能挣钱,养蚕实在太辛苦了。

(8)暮色如雾,渐渐淹没桑林,淹没桑田与桑田之间的那片水域,水域倒映着最后一缕霞光,也倒映着一板车桑叶和两个人:邵云凤在前面摇摇晃晃拉着板车,沈桂章弯腰手扶着车尾,像一条晚归的船,驶过田埂,渡过村口,穿过两棵巨大的火桑树。④通往家门的窄窄的小路上落满了桑葚,泥地被桑葚汁洇染成了大片大片的紫色,像开满了迎他们回家的鲜花。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.开头部分,“我”进入桑林,展开丰富想象,桑蚕与自我、中国文化、人类文明相融合,视野渐次扩大。

B.第(2)段提到“采桑图”,作者想象康熙站在图前的感受,采桑男女的欢声笑语中寄寓着对丰收的期盼。

C.第(7)段,作者的换位思考让沈桂章如遇知己,是因为作者理解沈桂章种桑养蚕的辛苦和抱怨,说出了他的心声。

D.文章结尾部分,将人物放置在环境中加以描写,画面感极强,有人与天地万物相融合的浑厚、深远的意境。

7.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句子①中用“旧”字,既写沈桂章的年老消瘦又写其穿着的简朴过时,还蕴含言外深意。

B.句子②运用比拟,把人和劳动生活中最熟悉的事物融为一体,形象性和抒情性兼具。

C.句子③中,养蚕人的这种品质也是民族性格的一部分,用判断性短句,突出庄重的语气。

D.句子④中“泥地被桑葚汁洇染成了大片大片的紫色”,呼应前文,重复强调,表意相同。

8.进入桑林和晚归路上,为何都选择“船”这一意象来设喻 (4分)

9.作者认为散文创作应该是“有中生有”,前一个“有”指生活的真实,后一个“有”指文学的真实,文学的真实蕴含着作者创作意图的倾向性。如果你是S中学文学社的社长,你将如何向社员阐释作者的这一创作主张 请结合文本,列出发言稿的要点。(6分)

答案全解全析

1.B 中国画注重创造意象,用抽象的笔墨表达人格心境和意境;同时,更正,体现写实的初衷。

2.A

选项 原文 结论

A.西洋画深受雕刻艺术与建筑空间影响,中国画则与其无关,二者迥然不同。 第③段:在中国则人体圆雕远不及希腊发达,亦未臻最高的纯雕刻风味的境界。晋、唐以来塑像反受画境影响,具有画风,不似希腊的立体雕刻成为西洋后来画家的范本。 中国画并非与雕刻艺术无关。故A项表述错误。

3.B

画景分析 选项分析 结论

这幅画作描绘的是瑞雪消融,云烟变幻,大地复苏,草木发枝,一派欣欣向荣的早春景象。 A.故人洞庭去,杨柳春风生。 与画景不符

B.江旷春潮白,山长晓岫青。 与画景相符

C.燕草如碧丝,秦桑低绿枝。 与画景不符

D.莫怨春归早,花余几点红。 与画景不符

技法点拨

解答迁移运用观点题“三要点”

要点1:精准把握文本观点。概括、把握材料观点,要看材料标题,抓概括性的句子,注意分析材料中的评论性及结论性文字。

要点2:精准理解文外材料。要抓住关键词语、材料的层次来理解文外材料的含意。

要点3:抓住两者关联,分析理据关系。材料观点是理,是论点;文外材料是据,是论据。要抓住两者之间的内在联系,从理与据的角度去分析。

4.①先概说中国画以灵虚笔法传物之神的总体特征。②再点明中国画引书法入画及融诗心、诗境于画的两大特色。③最后从表现“境界层”的不同的角度,分析中西绘画的不同趋向。

解析 文章第⑥段首先指出中国画的笔法特点是“笔笔灵虚,不滞于物,而又笔笔写实,为物传神”。这种笔法使得中国画能够在不拘泥于具体物象的情况下,传达出物象的内在神韵。

然后提到中国画的两个重要特色:一是“引书法入画”,二是“融诗心、诗境于画景”。通过引用唐志契和董其昌的话,强调了书法在中国画中的重要性,并说明书法和诗意是如何增强画作的表现力的。

最后通过对比中西绘画表现的“境界层”来说明两者的不同趋向。中国画追求的是“虚灵”的境界,注重物我浑融,而西洋画则更注重写实和物我对立。同时引用唐代张彦远的话,进一步阐述了中国画“遗形似而尚骨气,薄彩色以重笔法”的特点,与西洋油画的形似逼真和色彩浓丽形成鲜明对比。

技法点拨

把握论证结构或行文思路“三方法”

层意概括法 从文章各段内容入手,概括每一段的大意。在此基础上,分析段与段之间的逻辑关系(并列、递进、因果、总分等),划分层次,概括层意。同一关系取其“一”,并列关系取其“和”,总分关系取其“总”,主次关系取其“主”。把握各层大意后便可以把握文章的思路和结构了。

论点论据分 析法 论述类文章中论点是灵魂,起统率作用,要厘清行文思路,可以分析文章论点与材料、材料与材料之间的逻辑关系,从而把握文章的结构和思路。常见的逻辑关系有:由一般到特殊,由具体到抽象,由主到次,由现象到本质,由概念到应用,由总到分,由破到立(或由立到破)。

借助关键词 句法 借助文中提示思路、层次的词语和句子梳理出论述思路。

注意:信息类文本中所选的材料有时并不是一个完整的“提出问题(引论)—分析问题(本论)—解决问题(结论)”的结构,有的材料摘自原文的本论部分,有的则摘自原文的结论部分,需根据所选材料的内容灵活分析作答。

知识拓展

论证结构/论证思路/行文脉络作答区别

(1)论证结构

重在分析文章外显的结构特征。答题时首先应指出论证结构(并列式、层进式/递进式、对照式、总分式);然后阐释每部分是怎样体现这样的结构的,比如每部分之间如何体现层进/递进,如何体现对照,如何体现总分,等等。

(2)论证思路

重在梳理是如何论证的。答题时应注意:

①紧扣议论文的一般思路“提出问题(引论)—分析问题(本论)—解决问题(结论)”来梳理,如开篇通过什么方式提出了什么观点或论题,然后本论部分从哪些方面、运用哪些论证方法展开论证,最后得出什么结论或提出怎样的解决问题的方法。

②运用能显示论述类文本特征的词语来概括,如“提出……论点”“阐述”“推论”“得出结论”等。

③使用“首先”“然后”“接着”“最后”或者“从……到……”一类表起承转合关系的词语,体现出文章的论述思路。

(3)行文脉络

重在梳理文章的内容层次。答题时注意使用体现行文思路或顺序的词语,如用首先、然后、接着、最后等来串联各层内容。

5.①跟着画中笔墨、点线等方面的变化去想象物体形象。②留意画中“空白”与物象的交融效果,感受画境。③借助画中的书法和题诗,体会画境。④结合画境、画风和画法,感悟画家的生命情思。

解析 由第②段中“画家用笔墨的浓淡,点线的交错,明暗虚实的互映,形体气势的开合,谱成一幅如音乐如舞蹈的图案”等可知,中国画不注重具体物象的刻画,而是通过笔墨的浓淡、点线的交错、明暗虚实的互映等来表现物象的神韵。因此,欣赏时要特别注意这些细节,想象这些笔墨和点线是如何构成物象的形象的,感受其中的律动。

由第⑤段中“空白在中国画里……融入万物内部”“画幅中虚实明暗交融互映……目睹的山川真景”等可知,中国画中的“空白”不是简单的留白,而是与物象交融,形成一种虚灵的节奏。观察这些空白如何与物象相互作用,感受画面上流动的气韵,有利于更好地理解画作的整体意境。

由第⑥段中“在画幅上题诗写字,借书法以点醒画中的笔法,借诗句以衬出画中意境……中国画可注意的特色”等可知,中国画常常题写书法和诗句,这些文字不仅增加了画面的美感,还提供了额外的意境和情感表达。阅读这些题字和诗句,可以更深入地理解画家的创作意图和情感,从而更好地体会画作的内涵。

由第⑥段中“中国画以书法为骨干……属于一境层”“中国画运用笔勾的线纹……表达生命情调”“遗形似而尚骨气,薄彩色以重笔法”等可知,中国画不仅是对物象的描绘,更是画家情感和思想的表达。综合考虑画境(整体氛围)、画风(风格特点)和画法(技法运用),可以更好地感受画家的生命情思和艺术追求。

6.C

要点提示

联想和想象

内涵:联想即由一种事物想到另一种有关的事物,或由眼前的事物回忆起以前的有关事物。想象则是重新组合编排头脑中的形象、材料,创造出新的内容。

表达效果:联想和想象经常在一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力。

7.D

原文 分析

前文:桑葚很甜,他们没空吃,白白掉在地上,每一棵桑树下的泥地都被洇染成了紫色。 表现沈桂章夫妇忙碌紧张的劳作。

句子④:通往家门的窄窄的小路上落满了桑葚,泥地被桑葚汁洇染成了大片大片的紫色,像开满了迎他们回家的鲜花。 对沈桂章式的劳动人民和劳动本身的诗化和赞美。

结论:表意不同

8.①进入桑林的比喻,将“我”和沈桂章夫妇比作荡过一浪一浪的碧波的船,诗意地描写行走在泥路上的艰难,表达了行走在桑树林间的兴奋之情。②晚归路上的比喻,将装满桑叶的板车和沈桂章夫妇比作晚归的船,象征辛苦劳作后满载收获归来,表达了对劳动的赞美。③桑田之间是大片水域,“船”的比喻和联想贴切自然。

解析 审题:进入桑林和晚归路上内容区间,为何都选择“船”这一意象来设喻答题角度

进入桑林:我和我的影子,连同一片桑林,倒映在桑田与桑田之间的一大片水域中……我随沈桂章夫妇,踩着被雨水

泡软的泥路,高一脚低一脚深一脚浅一脚穿过一片片桑树林,像三条船荡过一浪一浪的碧波。

晚归路上:那片水域,水域倒映着最后一缕霞光,也倒映着一板车桑叶和两个人:邵云凤在前面摇摇晃晃拉着板车,沈桂章弯腰手扶着车尾,像一条晚归的船,驶过田埂,渡过村口,穿过两棵巨大的火桑树。

技法点拨

概括分析物象的特点“三步骤”

物象的特点一般包含外在特征及内在品格。

知识拓展

文学类文本语言特点归纳

鉴赏角度 特点或作用

用词 特点 动词、形容词 准确,精练,生动、形象、传神。

叠字、叠词 或摹声摹色,使描绘的景色或人物更加形象;或使语言充满和谐美和节奏美。

反复 突出某种思想,强调某种情感,具有强烈的抒情性和感染力。

感彩 褒贬鲜明。

语体色彩 口头语通俗易懂,生动活泼;书面语庄重典雅,含蓄深沉;方言具有地域特色;文言增加历史底蕴。

造句 特点 整散句结合 句式参差,错落有致,节奏顿挫,音韵和谐,使行文生动活泼,富于变化。

长短句结合

手法 特点 修辞手法 比喻、拟人、排比、夸张等修辞手法的运用,使语言表达形象鲜明而又生动有力,使情感真挚、强烈而又引人入胜。

描写手法 如白描、动静结合(以动衬静)、多种感觉结合、细节描写、虚实结合、铺陈渲染等,使描写细致生动,形象鲜明。

表现手法 象征:形象地表现思想感情,深沉含蓄。 以小见大:突出中心,增强感染力。 对比:突出鲜明特征,表现作者好恶褒贬。

9.①生活的真实:文中对江南风物和养蚕人劳动生活场景的描绘都是实录。②文学的真实:塑造以沈桂章夫妇为代表的坚守土地的传统劳动者形象,以此表达对劳动者及劳动的赞美。③两个“有”存在因果关系,散文创作来源于生活又高于生活,真正融入生活才能生发真实的感悟,文中的“我”是劳动的参与者、记录者,从而也是最真切的感受者。

解析 解答本题,应先找到文本中的两个“有”,即前一个“有”——生活的真实,后一个“有”——文学的真实。然后分析“有中生有”这一创作主张。

生活的真实:由“我和我的影子,连同一片……安静的一棵树啊”“这是农历四月初十……荡过一浪一浪的碧波”“他抬着头,‘咔咔’地剪着桑枝”“邵云凤剪一枝……的胳膊之下”等可知,文中对江南风物和养蚕人劳动生活场景的描绘都是实录,都是作者亲自参与和记录的,属于生活的真实。

文学的真实:由“东方古国不用金戈铁马慑服远方……却摄人心魂”“我的耳畔响起《诗经·桑中》……久久伫立……”“人们只道他蚕养得最好……勤快,是本分”“如他所说,现在条件……太辛苦了”等可知,作者在现实基础上展开想象和联想,看到桑林想到了“化干戈为玉帛”,进入桑林联想到了《诗经·桑中》《陌上桑》和《采桑度》;作者塑造了以沈桂章夫妇为代表的坚守土地的传统劳动者形象,以此表达对劳动及传统美德的赞美,这些都是文学的真实。

技法点拨

赏析文本特征“两步骤”

第一步,从题干中找准答题方向。这类试题的题干中往往会用专业术语对文本的特征进行定位,并指出分析的角度和方向,答题时,应先明确题干要求,把握答题方向。

第二步,从文本的文体要素中找答题角度。这类题型中,所要分析的文本特征术语可能对我们来说比较陌生,但万变不离其宗,无论什么样的文本特征,都会通过文本的文体要素,即情节、人物、环境、主题、手法、语言等表现出来。因此,在具体分析文本特征时,应围绕这些要素去找答题角度,这些特征在哪些要素上表现得最明显、最突出,就从哪些角度来作答。

第四单元 现代文阅读

单 元 提 升 卷 (二)

满分35分 限时40分钟

一、阅读下面的文字,完成问题。(19分)

①每一个伟大时代,伟大的文化,都欲在实用生活之余裕,或在社会的重要典礼,以庄严的建筑、崇高的音乐、闳丽的舞蹈,表达这生命的高潮、一代精神的最深节奏。建筑形体的抽象结构、音乐的节律与和谐、舞蹈的线纹姿势,乃最能表现吾人深心的情调与律动。吾人借此返于“失去了的和谐,埋没了的节奏”,重新获得生命的中心,乃得真自由、真生命。美术对于人生的意义与价值在此。

②中国的瓦木建筑易于毁灭,圆雕艺术不及希腊发达,古代封建礼乐生活之形式美也早已破灭。民族的天才乃借笔墨的飞舞,写胸中的逸气(逸气即是自由的、超脱的心灵节奏)。画家用笔墨的浓淡,点线的交错,明暗虚实的互映,形体气势的开合,谱成一幅如音乐如舞蹈的图案。所以中国画法不重具体物象的刻画,而倾向以抽象的笔墨表达人格心情与意境。其要素不在机械的写实,而在创造意象,虽然它的出发点也极重写实,如花鸟画写生的精妙,为世界第一。

③西洋画的渊源与背景是埃及、希腊的雕刻艺术与建筑空间。在中国则人体圆雕远不及希腊发达,亦未臻最高的纯雕刻风味的境界。晋、唐以来塑像反受画境影响,具有画风,不似希腊的立体雕刻成为西洋后来画家的范本。而商、周钟鼎敦尊等彝器则形态沉重浑穆、典雅和美,其表现中国宇宙情绪可与希腊神像雕刻相当。中国的画境、画风与画法的特点当在此种钟鼎彝器盘鉴的花纹图案及汉代壁画中求之。

④在这些花纹中人物、禽兽、虫鱼、龙凤等飞动的形象,跳跃宛转,活泼异常。但它们完全溶化浑合于全幅图案的流动花纹线条里面。物象融于花纹,花纹亦即原本于物象形线的蜕化、僵化。每一个动物形象是一组飞动线纹之节奏的交织,而融合在全幅花纹的交响曲中。它们个个生动,而个个抽象化,不雕凿凹凸立体的形似,而注重飞动姿态之节奏和韵律的表现。这内部的运动,用线纹表达出来的,就是物的“骨气”。骨是主持“动”的肢体,写骨气即是写着动的核心。中国绘画六法中之“骨法用笔”,即运用笔法捕捉物的骨气以表现生命动象。所谓“气韵生动”是骨法用笔的目标与结果。

⑤在这种点线交流的律动的形象里面,立体的、静的空间失去意义,它不复是位置物体的间架。画幅中飞动的物象与“空白”处处交融,结成全幅流动的虚灵的节奏。空白在中国画里不复是包举万象、位置万物的轮廓,而是融入万物内部,参加万象之动的虚灵的“道”。画幅中虚实明暗交融互映,构成缥缈浮动的气韵,真如我们目睹的山川真景。此中有明暗、有凹凸、有宇宙空间的深远,但却没有立体的刻画痕;亦不似西洋油画如可走进的实景,乃是一片神游的意境。因为中国画法以抽象的笔墨捕捉物象骨气,写出物的内部生命,则“立体体积”的“深度”之感也自然产生,正不必刻画雕凿,渲染凹凸,反失真态,流于板滞。

⑥然而中国画既超脱了刻板的立体空间、凹凸实体及光线阴影,于是它的画法乃能笔笔灵虚,不滞于物,而又笔笔写实,为物传神。唐志契的《绘事微言》云:“墨沈留川影,笔花传石神。”笔既不滞于物,笔乃留有余地,抒写作家自己胸中浩荡之思、奇逸之趣。而引书法入画乃成中国画第一特点。董其昌云:“以草隶奇字之法为之。树如屈铁山如画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气。”中国特有的艺术——书法,实为中国绘画的骨干,各种点线皴法溶解万象,超入灵虚妙境,而融诗心、诗境于画景,亦成为中国画第二特色。中国乐教失传,诗人不能弦歌,乃将心灵的情韵表现于书法、画法。书法尤为代替音乐的抽象艺术。在画幅上题诗写字,借书法以点醒画中的笔法,借诗句以衬出画中意境,而并不觉其破坏画景(在西洋油画上题句即破坏其写实幻境),这又是中国画可注意的特色。因中、西画法所表现的“境界层”根本不同:一为写实的,一为虚灵的;一为物我对立的,一为物我浑融的。中国画以书法为骨干,以诗境为灵魂,诗、书、画同属于一境层。西画以建筑空间为间架,以雕塑人体为对象,建筑、雕刻、油画同属于一境层。中国画运用笔勾的线纹及墨色的浓淡直接表达生命情调,透入物象的核心,其精神简淡幽微,“洗尽尘滓,独存孤迥”。唐代绘画理论家张彦远说:“得其形似,则无其气韵;具其彩色,则失其笔法。”遗形似而尚骨气,薄彩色以重笔法。“超以象外,得其环中”,这是中国画宋元以后的趋向。然而形似逼真与色彩浓丽,却正是西洋油画的特色。中西绘画的趋向不同如此。

(选自宗白华《论中西画法之渊源与基础》,有删改)

1.下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.我们借助建筑、音乐、舞蹈等艺术形式表现内心的情调与律动,寻找和谐而富有节奏的心灵状态,获得真自由、真生命。

B.中国画注重创造意象,用抽象的笔墨表达人格心境和意境;同时,也重对具体物象的刻画,体现写实的初衷。

C.中国画的“空白”可以融入万物内部,与画幅中的物象交融,形成画面流动的虚灵的节奏,构成缥缈浮动的气韵。

D.中国画笔笔灵虚、精神简淡,西洋油画形似逼真、色彩浓丽,这是因为中、西画法所表现的“境界层”根本不同。

2.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.西洋画深受雕刻艺术与建筑空间影响,中国画则与其无关,二者迥然不同。

B.中国画家通过飞动线纹交织的笔法,捕捉物的骨气,达到气韵生动的效果。

C.文章多处引用画论,既增强了论证的说服力,又体现了语言的文化味。

D.文章脉络清晰,逐层推进,阐明了中西画在画法上的特点及其形成原因。

3.如在下面这幅画上题写诗句,下列选项中不会破坏画景的一项是(3分)( )

A.故人洞庭去,杨柳春风生。 B.江旷春潮白,山长晓岫青。

C.燕草如碧丝,秦桑低绿枝。 D.莫怨春归早,花余几点红。

4.请简要分析文章第⑥段的论证思路。(4分)

5.小盐同学喜欢中国画,却常感觉难以理解其中奥妙。请根据原文内容,给小盐推介中国画的欣赏方法。(6分)

二、阅读下面的文字,完成问题。(16分)

春蚕记(节选)

苏沧桑

(1)黄昏,我进入一片桑林,像进入自己的名字。父亲为我取名自“沧海桑田”,儿时所有的人唤我“桑桑——桑桑——”。东方古国不用金戈铁马慑服远方,用最柔美的力量,一枚绿茶化为无华杯水,一片柔桑化为如水丝帛,不具统治性,却摄人心魂。我和我的影子,连同一片桑林,倒映在桑田与桑田之间的一大片水域中。多么普通、多么安静的一棵树啊,在时光里静静站了五千多年,时光选中它成为“东方自然神木”,选中曾日夜噬咬它的虫为“蚕”,让它们相互成就,在人类文明进程里,璀璨如火石,如光,如电。

(2)这是农历四月初十湖州新市镇勇兴村秀才桥的黄昏,我随沈桂章夫妇,踩着被雨水泡软的泥路,高一脚低一脚深一脚浅一脚穿过一片片桑树林,像三条船荡过一浪一浪的碧波。我的耳畔响起《诗经·桑中》,响起汉乐府《陌上桑》,响起南北朝的《采桑度》,我看见康熙久久伫立“采桑图”前,画中的年轻男子趴在桑树上往树下扔着桑葚,树下一位男子撩起衣襟仰头去接,一位红衣孩童蹲在地上捡掉落的桑葚,康熙仿佛听到了桑田中采桑男女的欢声笑语,提笔写道:

桑田雨足叶蕃滋,恰是春蚕大起时。

负筥携筐纷笑语,戴飞上最高枝。

(3)在黄昏的桑田里,没有戴鸟,也没有踩着桑梯爬上桑树如鸟儿般歌唱的采桑女们。空中一匹骏马形状的晚霞飞驰在桑林之上,雨后黏成一团的湿气,被一声声锐利的“咔咔”声啄破。骏马,沈桂章看不见,如果有戴鸟飞过,沈桂章也看不见。他抬着头,“咔咔”地剪着桑枝,眼睛看向虚无。花甲之年的脸藏在一顶灰布帽下,很瘦,身上是一件印着一行小字的蓝布工作服,脚上是一双军绿色的旧解放鞋,①整个人显得有点旧。他的头循着声音转向我们,白亮的目光无着无落。几年前,他的白内障手术失败,几近失明。干杂活农活,采桑养蚕,倒是一点都不妨碍,如他所说,手感在的。这一片桑林,喂养着家里三张半蚕种、十万条蚕,桑叶一采完,就要赶在天黑前将桑枝剪完,否则,枝条就老了,不好剪了。

(4)邵云凤剪一枝桑枝最多只需一秒。②左手抓住桑枝,一拗,右手的剪刀顺势一铰,一枝枝桑枝,瞬间臣服在她两条老桑枝般的胳膊之下。一棵桑树有七八根桑枝,她五六秒就能完成,而我用了两分钟,虎口已被压出一道道深红的印。这些印她也有过,十三岁就有过,岁岁年年,如今早已变成了老茧。夕阳挂在一棵桑树上,她“咔咔”剪下去,夕阳没有掉,掉落的是一颗颗发紫的熟桑葚。桑葚很甜,他们没空吃,白白掉在地上,每一棵桑树下的泥地都被洇染成了紫色。

(5)从蚕种孵化到收蚕茧,约一个月,每天三点起床,四点半喂好蚕,天一亮去地里采桑叶,采好桑叶再回家吃八十岁老母亲烧的早饭。二十四小时要喂三四次,其余时间采桑,剪枝,整理桑叶,晚上九点多喂好蚕,十点多睡觉,一天睡四五个小时。最辛苦的,是三天之后,蚕快要做茧了,像一垄垄正在灌浆的水稻丰收在望,桑叶要喂厚一点,照料得要更勤一点。这是“辛勤减眠食,颠倒著衣裳”的一个月,也是担惊受怕的一个月。第一怕,是断粮。几年前,秋蚕将熟,整个杭嘉湖地区所有桑叶都被虫吃了,好不容易养大的蚕,到了最后一周活活饿死,几乎绝收。怕蚕宝宝生病,僵掉。怕蚕茧卖不掉,十五天后就会变蛾,咬破蚕茧,茧子就废了。怕蚕茧卖不出好价钱。

(6)沈桂章是名闻方圆百里的养蚕能手。他当过兵,当过村支部委员,办过水泥厂、福利厂,养蚕养了几十年,以前每年要养十几张蚕种,楼上楼下七间蚕房。人们只道他蚕养得最好,他自己知道,窍门是有的,主要还是用心,平时桑叶铺得薄一点,蚕间隔得稀疏一点,这就意味着要勤喂,多花工夫。③和江南大地上无数养蚕人家一样,勤快,是本分。

(7)“我们这一代人养好了,就不养了,儿子他们不会养了,太辛苦了。”他声调平淡的话语将被暮色吞没时,我用力抓住它,心中黯然。是啊,五年后十年后多年以后,还会有集体合作社和蚕桑基地继续养蚕,有桑基鱼塘长久的保护传承,但散落民间的养蚕人家恐怕真没有了。“你们也不希望儿子养吧 换作我是你,也不想儿女那么辛苦。”我说。“对啦!你说得太对了!”他的声调骤然高起来,显得很兴奋,仿佛遇到了知己,说出了他最想说又不好意思说的话。如他所说,现在条件好了,农村跟城市差不多了,做其他事也能挣钱,养蚕实在太辛苦了。

(8)暮色如雾,渐渐淹没桑林,淹没桑田与桑田之间的那片水域,水域倒映着最后一缕霞光,也倒映着一板车桑叶和两个人:邵云凤在前面摇摇晃晃拉着板车,沈桂章弯腰手扶着车尾,像一条晚归的船,驶过田埂,渡过村口,穿过两棵巨大的火桑树。④通往家门的窄窄的小路上落满了桑葚,泥地被桑葚汁洇染成了大片大片的紫色,像开满了迎他们回家的鲜花。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.开头部分,“我”进入桑林,展开丰富想象,桑蚕与自我、中国文化、人类文明相融合,视野渐次扩大。

B.第(2)段提到“采桑图”,作者想象康熙站在图前的感受,采桑男女的欢声笑语中寄寓着对丰收的期盼。

C.第(7)段,作者的换位思考让沈桂章如遇知己,是因为作者理解沈桂章种桑养蚕的辛苦和抱怨,说出了他的心声。

D.文章结尾部分,将人物放置在环境中加以描写,画面感极强,有人与天地万物相融合的浑厚、深远的意境。

7.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.句子①中用“旧”字,既写沈桂章的年老消瘦又写其穿着的简朴过时,还蕴含言外深意。

B.句子②运用比拟,把人和劳动生活中最熟悉的事物融为一体,形象性和抒情性兼具。

C.句子③中,养蚕人的这种品质也是民族性格的一部分,用判断性短句,突出庄重的语气。

D.句子④中“泥地被桑葚汁洇染成了大片大片的紫色”,呼应前文,重复强调,表意相同。

8.进入桑林和晚归路上,为何都选择“船”这一意象来设喻 (4分)

9.作者认为散文创作应该是“有中生有”,前一个“有”指生活的真实,后一个“有”指文学的真实,文学的真实蕴含着作者创作意图的倾向性。如果你是S中学文学社的社长,你将如何向社员阐释作者的这一创作主张 请结合文本,列出发言稿的要点。(6分)

答案全解全析

1.B 中国画注重创造意象,用抽象的笔墨表达人格心境和意境;同时,更正,体现写实的初衷。

2.A

选项 原文 结论

A.西洋画深受雕刻艺术与建筑空间影响,中国画则与其无关,二者迥然不同。 第③段:在中国则人体圆雕远不及希腊发达,亦未臻最高的纯雕刻风味的境界。晋、唐以来塑像反受画境影响,具有画风,不似希腊的立体雕刻成为西洋后来画家的范本。 中国画并非与雕刻艺术无关。故A项表述错误。

3.B

画景分析 选项分析 结论

这幅画作描绘的是瑞雪消融,云烟变幻,大地复苏,草木发枝,一派欣欣向荣的早春景象。 A.故人洞庭去,杨柳春风生。 与画景不符

B.江旷春潮白,山长晓岫青。 与画景相符

C.燕草如碧丝,秦桑低绿枝。 与画景不符

D.莫怨春归早,花余几点红。 与画景不符

技法点拨

解答迁移运用观点题“三要点”

要点1:精准把握文本观点。概括、把握材料观点,要看材料标题,抓概括性的句子,注意分析材料中的评论性及结论性文字。

要点2:精准理解文外材料。要抓住关键词语、材料的层次来理解文外材料的含意。

要点3:抓住两者关联,分析理据关系。材料观点是理,是论点;文外材料是据,是论据。要抓住两者之间的内在联系,从理与据的角度去分析。

4.①先概说中国画以灵虚笔法传物之神的总体特征。②再点明中国画引书法入画及融诗心、诗境于画的两大特色。③最后从表现“境界层”的不同的角度,分析中西绘画的不同趋向。

解析 文章第⑥段首先指出中国画的笔法特点是“笔笔灵虚,不滞于物,而又笔笔写实,为物传神”。这种笔法使得中国画能够在不拘泥于具体物象的情况下,传达出物象的内在神韵。

然后提到中国画的两个重要特色:一是“引书法入画”,二是“融诗心、诗境于画景”。通过引用唐志契和董其昌的话,强调了书法在中国画中的重要性,并说明书法和诗意是如何增强画作的表现力的。

最后通过对比中西绘画表现的“境界层”来说明两者的不同趋向。中国画追求的是“虚灵”的境界,注重物我浑融,而西洋画则更注重写实和物我对立。同时引用唐代张彦远的话,进一步阐述了中国画“遗形似而尚骨气,薄彩色以重笔法”的特点,与西洋油画的形似逼真和色彩浓丽形成鲜明对比。

技法点拨

把握论证结构或行文思路“三方法”

层意概括法 从文章各段内容入手,概括每一段的大意。在此基础上,分析段与段之间的逻辑关系(并列、递进、因果、总分等),划分层次,概括层意。同一关系取其“一”,并列关系取其“和”,总分关系取其“总”,主次关系取其“主”。把握各层大意后便可以把握文章的思路和结构了。

论点论据分 析法 论述类文章中论点是灵魂,起统率作用,要厘清行文思路,可以分析文章论点与材料、材料与材料之间的逻辑关系,从而把握文章的结构和思路。常见的逻辑关系有:由一般到特殊,由具体到抽象,由主到次,由现象到本质,由概念到应用,由总到分,由破到立(或由立到破)。

借助关键词 句法 借助文中提示思路、层次的词语和句子梳理出论述思路。

注意:信息类文本中所选的材料有时并不是一个完整的“提出问题(引论)—分析问题(本论)—解决问题(结论)”的结构,有的材料摘自原文的本论部分,有的则摘自原文的结论部分,需根据所选材料的内容灵活分析作答。

知识拓展

论证结构/论证思路/行文脉络作答区别

(1)论证结构

重在分析文章外显的结构特征。答题时首先应指出论证结构(并列式、层进式/递进式、对照式、总分式);然后阐释每部分是怎样体现这样的结构的,比如每部分之间如何体现层进/递进,如何体现对照,如何体现总分,等等。

(2)论证思路

重在梳理是如何论证的。答题时应注意:

①紧扣议论文的一般思路“提出问题(引论)—分析问题(本论)—解决问题(结论)”来梳理,如开篇通过什么方式提出了什么观点或论题,然后本论部分从哪些方面、运用哪些论证方法展开论证,最后得出什么结论或提出怎样的解决问题的方法。

②运用能显示论述类文本特征的词语来概括,如“提出……论点”“阐述”“推论”“得出结论”等。

③使用“首先”“然后”“接着”“最后”或者“从……到……”一类表起承转合关系的词语,体现出文章的论述思路。

(3)行文脉络

重在梳理文章的内容层次。答题时注意使用体现行文思路或顺序的词语,如用首先、然后、接着、最后等来串联各层内容。

5.①跟着画中笔墨、点线等方面的变化去想象物体形象。②留意画中“空白”与物象的交融效果,感受画境。③借助画中的书法和题诗,体会画境。④结合画境、画风和画法,感悟画家的生命情思。

解析 由第②段中“画家用笔墨的浓淡,点线的交错,明暗虚实的互映,形体气势的开合,谱成一幅如音乐如舞蹈的图案”等可知,中国画不注重具体物象的刻画,而是通过笔墨的浓淡、点线的交错、明暗虚实的互映等来表现物象的神韵。因此,欣赏时要特别注意这些细节,想象这些笔墨和点线是如何构成物象的形象的,感受其中的律动。

由第⑤段中“空白在中国画里……融入万物内部”“画幅中虚实明暗交融互映……目睹的山川真景”等可知,中国画中的“空白”不是简单的留白,而是与物象交融,形成一种虚灵的节奏。观察这些空白如何与物象相互作用,感受画面上流动的气韵,有利于更好地理解画作的整体意境。

由第⑥段中“在画幅上题诗写字,借书法以点醒画中的笔法,借诗句以衬出画中意境……中国画可注意的特色”等可知,中国画常常题写书法和诗句,这些文字不仅增加了画面的美感,还提供了额外的意境和情感表达。阅读这些题字和诗句,可以更深入地理解画家的创作意图和情感,从而更好地体会画作的内涵。

由第⑥段中“中国画以书法为骨干……属于一境层”“中国画运用笔勾的线纹……表达生命情调”“遗形似而尚骨气,薄彩色以重笔法”等可知,中国画不仅是对物象的描绘,更是画家情感和思想的表达。综合考虑画境(整体氛围)、画风(风格特点)和画法(技法运用),可以更好地感受画家的生命情思和艺术追求。

6.C

要点提示

联想和想象

内涵:联想即由一种事物想到另一种有关的事物,或由眼前的事物回忆起以前的有关事物。想象则是重新组合编排头脑中的形象、材料,创造出新的内容。

表达效果:联想和想象经常在一起使用,可以使文章内容更为丰富,形象更丰满、生动,增强文章的艺术表现力。

7.D

原文 分析

前文:桑葚很甜,他们没空吃,白白掉在地上,每一棵桑树下的泥地都被洇染成了紫色。 表现沈桂章夫妇忙碌紧张的劳作。

句子④:通往家门的窄窄的小路上落满了桑葚,泥地被桑葚汁洇染成了大片大片的紫色,像开满了迎他们回家的鲜花。 对沈桂章式的劳动人民和劳动本身的诗化和赞美。

结论:表意不同

8.①进入桑林的比喻,将“我”和沈桂章夫妇比作荡过一浪一浪的碧波的船,诗意地描写行走在泥路上的艰难,表达了行走在桑树林间的兴奋之情。②晚归路上的比喻,将装满桑叶的板车和沈桂章夫妇比作晚归的船,象征辛苦劳作后满载收获归来,表达了对劳动的赞美。③桑田之间是大片水域,“船”的比喻和联想贴切自然。

解析 审题:进入桑林和晚归路上内容区间,为何都选择“船”这一意象来设喻答题角度

进入桑林:我和我的影子,连同一片桑林,倒映在桑田与桑田之间的一大片水域中……我随沈桂章夫妇,踩着被雨水

泡软的泥路,高一脚低一脚深一脚浅一脚穿过一片片桑树林,像三条船荡过一浪一浪的碧波。

晚归路上:那片水域,水域倒映着最后一缕霞光,也倒映着一板车桑叶和两个人:邵云凤在前面摇摇晃晃拉着板车,沈桂章弯腰手扶着车尾,像一条晚归的船,驶过田埂,渡过村口,穿过两棵巨大的火桑树。

技法点拨

概括分析物象的特点“三步骤”

物象的特点一般包含外在特征及内在品格。

知识拓展

文学类文本语言特点归纳

鉴赏角度 特点或作用

用词 特点 动词、形容词 准确,精练,生动、形象、传神。

叠字、叠词 或摹声摹色,使描绘的景色或人物更加形象;或使语言充满和谐美和节奏美。

反复 突出某种思想,强调某种情感,具有强烈的抒情性和感染力。

感彩 褒贬鲜明。

语体色彩 口头语通俗易懂,生动活泼;书面语庄重典雅,含蓄深沉;方言具有地域特色;文言增加历史底蕴。

造句 特点 整散句结合 句式参差,错落有致,节奏顿挫,音韵和谐,使行文生动活泼,富于变化。

长短句结合

手法 特点 修辞手法 比喻、拟人、排比、夸张等修辞手法的运用,使语言表达形象鲜明而又生动有力,使情感真挚、强烈而又引人入胜。

描写手法 如白描、动静结合(以动衬静)、多种感觉结合、细节描写、虚实结合、铺陈渲染等,使描写细致生动,形象鲜明。

表现手法 象征:形象地表现思想感情,深沉含蓄。 以小见大:突出中心,增强感染力。 对比:突出鲜明特征,表现作者好恶褒贬。

9.①生活的真实:文中对江南风物和养蚕人劳动生活场景的描绘都是实录。②文学的真实:塑造以沈桂章夫妇为代表的坚守土地的传统劳动者形象,以此表达对劳动者及劳动的赞美。③两个“有”存在因果关系,散文创作来源于生活又高于生活,真正融入生活才能生发真实的感悟,文中的“我”是劳动的参与者、记录者,从而也是最真切的感受者。

解析 解答本题,应先找到文本中的两个“有”,即前一个“有”——生活的真实,后一个“有”——文学的真实。然后分析“有中生有”这一创作主张。

生活的真实:由“我和我的影子,连同一片……安静的一棵树啊”“这是农历四月初十……荡过一浪一浪的碧波”“他抬着头,‘咔咔’地剪着桑枝”“邵云凤剪一枝……的胳膊之下”等可知,文中对江南风物和养蚕人劳动生活场景的描绘都是实录,都是作者亲自参与和记录的,属于生活的真实。

文学的真实:由“东方古国不用金戈铁马慑服远方……却摄人心魂”“我的耳畔响起《诗经·桑中》……久久伫立……”“人们只道他蚕养得最好……勤快,是本分”“如他所说,现在条件……太辛苦了”等可知,作者在现实基础上展开想象和联想,看到桑林想到了“化干戈为玉帛”,进入桑林联想到了《诗经·桑中》《陌上桑》和《采桑度》;作者塑造了以沈桂章夫妇为代表的坚守土地的传统劳动者形象,以此表达对劳动及传统美德的赞美,这些都是文学的真实。

技法点拨

赏析文本特征“两步骤”

第一步,从题干中找准答题方向。这类试题的题干中往往会用专业术语对文本的特征进行定位,并指出分析的角度和方向,答题时,应先明确题干要求,把握答题方向。

第二步,从文本的文体要素中找答题角度。这类题型中,所要分析的文本特征术语可能对我们来说比较陌生,但万变不离其宗,无论什么样的文本特征,都会通过文本的文体要素,即情节、人物、环境、主题、手法、语言等表现出来。因此,在具体分析文本特征时,应围绕这些要素去找答题角度,这些特征在哪些要素上表现得最明显、最突出,就从哪些角度来作答。

同课章节目录