05第五单元 古代诗文阅读 02专项 备考题型2 古代诗歌比较鉴赏(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 05第五单元 古代诗文阅读 02专项 备考题型2 古代诗歌比较鉴赏(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 56.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:37:54 | ||

图片预览

文档简介

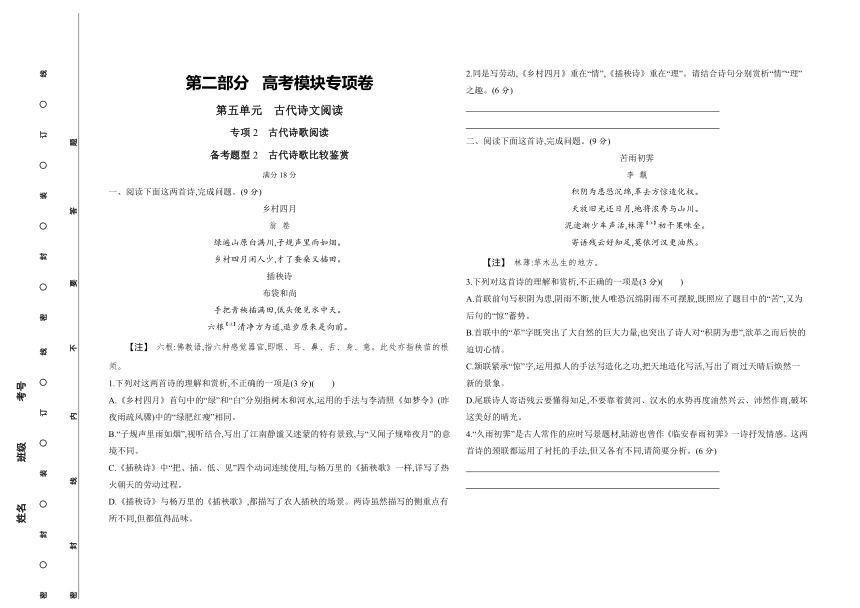

第二部分 高考模块专项卷

第五单元 古代诗文阅读

专项2 古代诗歌阅读

备考题型2 古代诗歌比较鉴赏

满分18分

一、阅读下面这两首诗,完成问题。(9分)

乡村四月

翁 卷

绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

插秧诗

布袋和尚

手把青秧插满田,低头便见水中天。

六根【注】清净方为道,退步原来是向前。

【注】 六根:佛教语,指六种感觉器官,即眼、耳、鼻、舌、身、意。此处亦指秧苗的根须。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.《乡村四月》首句中的“绿”和“白”分别指树木和河水,运用的手法与李清照《如梦令》(昨夜雨疏风骤)中的“绿肥红瘦”相同。

B.“子规声里雨如烟”,视听结合,写出了江南静谧又迷蒙的特有景致,与“又闻子规啼夜月”的意境不同。

C.《插秧诗》中“把、插、低、见”四个动词连续使用,与杨万里的《插秧歌》一样,详写了热火朝天的劳动过程。

D.《插秧诗》与杨万里的《插秧歌》,都描写了农人插秧的场景。两诗虽然描写的侧重点有所不同,但都值得品味。

2.同是写劳动,《乡村四月》重在“情”,《插秧诗》重在“理”。请结合诗句分别赏析“情”“理”之趣。(6分)

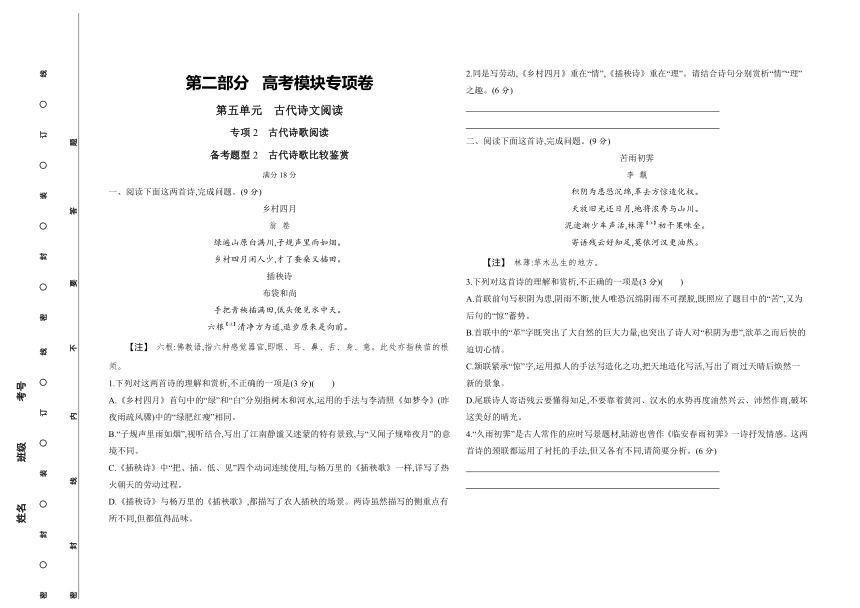

二、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

苦雨初霁

李 觏

积阴为患恐沉绵,革去方惊造化权。

天放旧光还日月,地将浓秀与山川。

泥途渐少车声活,林薄【注】初干果味全。

寄语残云好知足,莫依河汉更油然。

【注】 林薄:草木丛生的地方。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联前句写积阴为患,阴雨不断,使人唯恐沉绵阴雨不可摆脱,既照应了题目中的“苦”,又为后句的“惊”蓄势。

B.首联中的“革”字既突出了大自然的巨大力量,也突出了诗人对“积阴为患”,欲革之而后快的迫切心情。

C.颔联紧承“惊”字,运用拟人的手法写造化之功,把天地造化写活,写出了雨过天晴后焕然一新的景象。

D.尾联诗人寄语残云要懂得知足,不要靠着黄河、汉水的水势再度油然兴云、沛然作雨,破坏这美好的晴光。

4.“久雨初霁”是古人常作的应时写景题材,陆游也曾作《临安春雨初霁》一诗抒发情感。这两首诗的颈联都运用了衬托的手法,但又各有不同,请简要分析。(6分)

答案全解全析

1.C

诗句 分析 结论

手把青秧插满田,低头便见水中天。 “把”“插”都是手上劳作,“低”“见”则为姿态和视野,刻画出插秧人动作的连贯性和插秧时的专注。 故“与杨万里的《插秧歌》一样,详写了热火朝天的劳动过程”说法错误。

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。 突出劳作的配合,展现了热火朝天的劳动场面。

2.(1)《乡村四月》的“情”:抒发的是诗人对田野风光的喜爱之情和对农民辛勤劳动的赞美之情。(2)《插秧诗》的“理”:①“手把青秧插满田”,指种下善念、希望、善因等。②“低头便见水中天”,指低调谦虚,便可眼界开阔。③“六根清净方为道”,指摒弃杂念,才可消除烦恼忧虑,获得真正的生活之道。④“退步原来是向前”,形象地说明了以退为进的哲理。

解析 (1)《乡村四月》中,“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟”,诗人以白描手法写江南农村初夏时节的景象,突出乡村初夏富有生机之景,表现了诗人对田野风光的喜爱。后两句“乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田”描绘了江南初夏的繁忙农事,勾画了乡村四月农家的忙碌气氛,表现了诗人对乡村生活的热爱和对劳动人民的赞美。

(2)①《插秧诗》中,“手把青秧插满田”指播种田地可得收获,亦指积德行善可得福报。

②“低头便见水中天”由现实空间写到心中世界,描写了插秧时眼前所见的情景:插秧时弯腰低头,看见了水田中倒映着的蓝天白云,使人顿觉豁然开朗。诗句暗含低调谦虚,便可眼界开阔之意。

③“六根清净方为道”,此句以六根清净方可学佛修道,比喻插秧时洗净秧根有利于秧苗成长。强调摒弃杂念,才能获得真正的生活之道。

④“退步原来是向前”中的“退步”既是实写,又隐含着以退为进的意思。诗人借插秧总结出以退为进不失为做人的准则这一哲理。

要点提示

先找出两首诗中所写的内容,然后分析《乡村四月》中体现的“情”和《插秧诗》中蕴含的“理”。

技法点拨

如何解答诗歌鉴赏比较阅读题

类型 解题步骤

同一诗人描写相似内容所表达的思想情感的比较 (1)知人论世,联系时代背景,把握诗人的思想感情。 (2)找到需要比较的诗句。 (3)分别找出相同内容和不同内容,整体把握后进行局部分析。

不同诗人描写同一景象所表达的思想情感的比较 (1)先分析两者的相同点,说明两首诗描写的内容和表达的思想感情。 (2)再分析两者的不同点,说明两首诗分别侧重描写了什么内容,各自表达了什么思想感情。

3.D 尾联诗人寄语残云要懂得知足,不要靠着黄河、汉水纠错

的水势再度油然兴云、沛然作雨,破坏这美好的晴光。

4.①李诗用的是正衬(“以乐景衬乐情”)。颈联写出了雨后天晴,路上泥泞变少,车子跑得更加轻快欢畅,以及树林中雨水被晒干,野果丰富,果味鲜美的景象。多角度的描写,展现了“久雨初霁”后焕然一新的景象。每一个场景都令人心生欢喜,表达出久雨初晴后作者心中的愉悦和欣喜之情。

②陆诗用的是反衬(“以乐景衬哀情”)。面对明艳的春光,诗人闲作草书,晴窗下品清茗,表面上看是极闲适、恬静的生活,充满闲情逸趣。而实际上,这些生活细节只是诗人消磨时光的手段,反衬出诗人客居京城时无限的感慨与牢骚、郁闷与惆怅、落寞与无聊。

解析 泥途渐少车声活,林薄初干果味全。

所有相关的景物描写,都为传递愉悦和欣喜之情服务,从正面衬托出“久雨初霁”这一中心。

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

结合尾联中的“风尘叹”可知,颈联中所写的看似高雅的活动,实际上只是诗人消磨时光的手段,从反面衬托出诗人客居京城时无限的感慨与牢骚、落寞与无聊。

知识拓展

古代诗歌中常见的表现手法

表现手法是指在文学创作中塑造形象、反映生活时所运用的各种具体方法和技巧。诗歌中常见的表现手法有以下几种。

手法 阐释

对比 高适《燕歌行并序》“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”将战士战死沙场与统帅纵情声色进行对比,形象鲜明,揭露深刻内涵。

衬托 正衬,即用相同或相似的事物来衬托主体事物,常见的有以静衬静、以乐景衬乐情、以哀景衬哀情。如白居易《长恨歌》“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”,以六宫后妃之美衬玉环更胜一筹的美。

反衬,即用相对的事物来突出主体事物 ,常见的有以动衬静、以声衬寂、以乐景衬哀情、以哀景衬乐情。如王维《山居秋暝》“明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟”,以“喧”“动”衬托山中的幽静,勾勒出一幅山中晚归图。

起兴 起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。如《孔雀东南飞并序》“孔雀东南飞,五里一徘徊”,以孔雀独飞的情形来起兴,引出焦仲卿和刘兰芝不忍分离又不得不分离,最后双双殉情的故事。

渲染 渲染,是在需要强调的地方浓墨重彩地描绘,使画面形象的某一方面更为突出。在古代诗歌中,渲染就是从正面着意描写。如杜甫《登高》中“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”两句写俯仰间的所见所闻,一连出现六个特写镜头,渲染了秋江景物萧瑟悲凉的特点。

烘托 烘托,原指用水墨或淡彩在物象的轮廓外渲染衬托,使其明显突出,即“烘云托月”。在古代诗歌中,烘托是指从侧面着意描写,使被“托”之物更加突出。如白居易《琵琶行并序》中,琵琶女一曲弹完,“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,通过写听者的反应来烘托音乐的美妙动人。

点染 点染本是国画术语,指绘画时,有的地方点,有的地方染,从而绘出一幅和谐统一的画。在古代诗歌中,“点”就是直接表明情感,“染”就是上面所说的渲染,渲染与情感相应的气氛。这在写景抒情诗中比较常见,一般用景物来渲染气氛,用一句话、一个词来点出要抒发的感情。渲染是为了突出旨意,旨意引导渲染,两者相互依存,和谐统一。如李清照在《声声慢》(寻寻觅觅)中用“乍暖还寒”“三杯两盏淡酒”“晚来风急”“雁过也”“满地黄花”“梧桐更兼细雨”来渲染伤感的心绪,最后用“这次第,怎一个愁字了得”点出自己的“愁”。

象征 象征指通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现与之相近的概念、思想和感情。古代诗歌中有些意象由于反复使用,已经有了固定的象征义,如被人们称为“四君子”的梅、兰、竹、菊就有固定的象征义:梅凌寒斗雪,清香飘逸;兰高雅纯洁,幽香可人;竹倔强向上,气节清逸;菊傲霜斗寒,高洁脱俗。

抑扬 抑扬,指诗人要赞扬某人或某事先抑贬它,反之,要批评某人某事先赞扬它。如叶绍翁《游园不值》“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。春色满园关不住,一枝红杏出墙来”,先写诗人乘兴游园,被拒门外,这是“抑”;后写诗人另有所得,由“一枝红杏”感受到了满园春色,这是“扬”。

联想和 想象 贺知章《咏柳》“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”中,诗人由柳枝的纷披下垂、婀娜多姿联想到翠绿的丝带,塑造出一个别具浪漫色彩的新颖形象。 刘禹锡在《望洞庭》“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺”中,通过想象,将洞庭的湖光山色再现于纸上。

铺陈 “铺陈”也叫“铺叙”“铺排”等,是指充分展开叙述,使描写的事物细致生动。它是古代民歌和词(主要是长调)中常用的一种手法,这种手法便于细腻、详尽地叙事、写景、抒怀,可以烘托气氛,使作者的感情得以充分表达。如《孔雀东南飞并序》中写刘兰芝离开焦家时的打扮“足下蹑丝履,头上玳瑁光……纤纤作细步,精妙世无双”就运用了一连串夸张的铺陈,表现了刘兰芝超越世俗的美,更表现出了她的从容。

以小 见大 这种手法在咏史怀古诗中用得比较多。如杜牧《赤壁》“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中,以“二乔”立意,反映三国之争、东吴霸业的大事。

易混辨析

“烘托”与“衬托”的区别

(1)烘托指的是通过另外的事物来描写想要表达的事物,也就是用一个事物来暗示另一个事物。主要是通过侧面描写来突出想要表现的事物,一般只会详细描写一个事物。

(2)衬托指的是用一个事物的特点来强调另一件事物的特点,如果衬托的是好的一面,那么就是正衬;如果衬托的是坏的一面,则为反衬。主要通过详细描写两个事物的特点来让其中一个事物成为陪衬,以此来突出主体事物。

第五单元 古代诗文阅读

专项2 古代诗歌阅读

备考题型2 古代诗歌比较鉴赏

满分18分

一、阅读下面这两首诗,完成问题。(9分)

乡村四月

翁 卷

绿遍山原白满川,子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田。

插秧诗

布袋和尚

手把青秧插满田,低头便见水中天。

六根【注】清净方为道,退步原来是向前。

【注】 六根:佛教语,指六种感觉器官,即眼、耳、鼻、舌、身、意。此处亦指秧苗的根须。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.《乡村四月》首句中的“绿”和“白”分别指树木和河水,运用的手法与李清照《如梦令》(昨夜雨疏风骤)中的“绿肥红瘦”相同。

B.“子规声里雨如烟”,视听结合,写出了江南静谧又迷蒙的特有景致,与“又闻子规啼夜月”的意境不同。

C.《插秧诗》中“把、插、低、见”四个动词连续使用,与杨万里的《插秧歌》一样,详写了热火朝天的劳动过程。

D.《插秧诗》与杨万里的《插秧歌》,都描写了农人插秧的场景。两诗虽然描写的侧重点有所不同,但都值得品味。

2.同是写劳动,《乡村四月》重在“情”,《插秧诗》重在“理”。请结合诗句分别赏析“情”“理”之趣。(6分)

二、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

苦雨初霁

李 觏

积阴为患恐沉绵,革去方惊造化权。

天放旧光还日月,地将浓秀与山川。

泥途渐少车声活,林薄【注】初干果味全。

寄语残云好知足,莫依河汉更油然。

【注】 林薄:草木丛生的地方。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联前句写积阴为患,阴雨不断,使人唯恐沉绵阴雨不可摆脱,既照应了题目中的“苦”,又为后句的“惊”蓄势。

B.首联中的“革”字既突出了大自然的巨大力量,也突出了诗人对“积阴为患”,欲革之而后快的迫切心情。

C.颔联紧承“惊”字,运用拟人的手法写造化之功,把天地造化写活,写出了雨过天晴后焕然一新的景象。

D.尾联诗人寄语残云要懂得知足,不要靠着黄河、汉水的水势再度油然兴云、沛然作雨,破坏这美好的晴光。

4.“久雨初霁”是古人常作的应时写景题材,陆游也曾作《临安春雨初霁》一诗抒发情感。这两首诗的颈联都运用了衬托的手法,但又各有不同,请简要分析。(6分)

答案全解全析

1.C

诗句 分析 结论

手把青秧插满田,低头便见水中天。 “把”“插”都是手上劳作,“低”“见”则为姿态和视野,刻画出插秧人动作的连贯性和插秧时的专注。 故“与杨万里的《插秧歌》一样,详写了热火朝天的劳动过程”说法错误。

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。 突出劳作的配合,展现了热火朝天的劳动场面。

2.(1)《乡村四月》的“情”:抒发的是诗人对田野风光的喜爱之情和对农民辛勤劳动的赞美之情。(2)《插秧诗》的“理”:①“手把青秧插满田”,指种下善念、希望、善因等。②“低头便见水中天”,指低调谦虚,便可眼界开阔。③“六根清净方为道”,指摒弃杂念,才可消除烦恼忧虑,获得真正的生活之道。④“退步原来是向前”,形象地说明了以退为进的哲理。

解析 (1)《乡村四月》中,“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟”,诗人以白描手法写江南农村初夏时节的景象,突出乡村初夏富有生机之景,表现了诗人对田野风光的喜爱。后两句“乡村四月闲人少,才了蚕桑又插田”描绘了江南初夏的繁忙农事,勾画了乡村四月农家的忙碌气氛,表现了诗人对乡村生活的热爱和对劳动人民的赞美。

(2)①《插秧诗》中,“手把青秧插满田”指播种田地可得收获,亦指积德行善可得福报。

②“低头便见水中天”由现实空间写到心中世界,描写了插秧时眼前所见的情景:插秧时弯腰低头,看见了水田中倒映着的蓝天白云,使人顿觉豁然开朗。诗句暗含低调谦虚,便可眼界开阔之意。

③“六根清净方为道”,此句以六根清净方可学佛修道,比喻插秧时洗净秧根有利于秧苗成长。强调摒弃杂念,才能获得真正的生活之道。

④“退步原来是向前”中的“退步”既是实写,又隐含着以退为进的意思。诗人借插秧总结出以退为进不失为做人的准则这一哲理。

要点提示

先找出两首诗中所写的内容,然后分析《乡村四月》中体现的“情”和《插秧诗》中蕴含的“理”。

技法点拨

如何解答诗歌鉴赏比较阅读题

类型 解题步骤

同一诗人描写相似内容所表达的思想情感的比较 (1)知人论世,联系时代背景,把握诗人的思想感情。 (2)找到需要比较的诗句。 (3)分别找出相同内容和不同内容,整体把握后进行局部分析。

不同诗人描写同一景象所表达的思想情感的比较 (1)先分析两者的相同点,说明两首诗描写的内容和表达的思想感情。 (2)再分析两者的不同点,说明两首诗分别侧重描写了什么内容,各自表达了什么思想感情。

3.D 尾联诗人寄语残云要懂得知足,不要靠着黄河、汉水纠错

的水势再度油然兴云、沛然作雨,破坏这美好的晴光。

4.①李诗用的是正衬(“以乐景衬乐情”)。颈联写出了雨后天晴,路上泥泞变少,车子跑得更加轻快欢畅,以及树林中雨水被晒干,野果丰富,果味鲜美的景象。多角度的描写,展现了“久雨初霁”后焕然一新的景象。每一个场景都令人心生欢喜,表达出久雨初晴后作者心中的愉悦和欣喜之情。

②陆诗用的是反衬(“以乐景衬哀情”)。面对明艳的春光,诗人闲作草书,晴窗下品清茗,表面上看是极闲适、恬静的生活,充满闲情逸趣。而实际上,这些生活细节只是诗人消磨时光的手段,反衬出诗人客居京城时无限的感慨与牢骚、郁闷与惆怅、落寞与无聊。

解析 泥途渐少车声活,林薄初干果味全。

所有相关的景物描写,都为传递愉悦和欣喜之情服务,从正面衬托出“久雨初霁”这一中心。

小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。

结合尾联中的“风尘叹”可知,颈联中所写的看似高雅的活动,实际上只是诗人消磨时光的手段,从反面衬托出诗人客居京城时无限的感慨与牢骚、落寞与无聊。

知识拓展

古代诗歌中常见的表现手法

表现手法是指在文学创作中塑造形象、反映生活时所运用的各种具体方法和技巧。诗歌中常见的表现手法有以下几种。

手法 阐释

对比 高适《燕歌行并序》“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”将战士战死沙场与统帅纵情声色进行对比,形象鲜明,揭露深刻内涵。

衬托 正衬,即用相同或相似的事物来衬托主体事物,常见的有以静衬静、以乐景衬乐情、以哀景衬哀情。如白居易《长恨歌》“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”,以六宫后妃之美衬玉环更胜一筹的美。

反衬,即用相对的事物来突出主体事物 ,常见的有以动衬静、以声衬寂、以乐景衬哀情、以哀景衬乐情。如王维《山居秋暝》“明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟”,以“喧”“动”衬托山中的幽静,勾勒出一幅山中晚归图。

起兴 起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。如《孔雀东南飞并序》“孔雀东南飞,五里一徘徊”,以孔雀独飞的情形来起兴,引出焦仲卿和刘兰芝不忍分离又不得不分离,最后双双殉情的故事。

渲染 渲染,是在需要强调的地方浓墨重彩地描绘,使画面形象的某一方面更为突出。在古代诗歌中,渲染就是从正面着意描写。如杜甫《登高》中“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”两句写俯仰间的所见所闻,一连出现六个特写镜头,渲染了秋江景物萧瑟悲凉的特点。

烘托 烘托,原指用水墨或淡彩在物象的轮廓外渲染衬托,使其明显突出,即“烘云托月”。在古代诗歌中,烘托是指从侧面着意描写,使被“托”之物更加突出。如白居易《琵琶行并序》中,琵琶女一曲弹完,“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”,通过写听者的反应来烘托音乐的美妙动人。

点染 点染本是国画术语,指绘画时,有的地方点,有的地方染,从而绘出一幅和谐统一的画。在古代诗歌中,“点”就是直接表明情感,“染”就是上面所说的渲染,渲染与情感相应的气氛。这在写景抒情诗中比较常见,一般用景物来渲染气氛,用一句话、一个词来点出要抒发的感情。渲染是为了突出旨意,旨意引导渲染,两者相互依存,和谐统一。如李清照在《声声慢》(寻寻觅觅)中用“乍暖还寒”“三杯两盏淡酒”“晚来风急”“雁过也”“满地黄花”“梧桐更兼细雨”来渲染伤感的心绪,最后用“这次第,怎一个愁字了得”点出自己的“愁”。

象征 象征指通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现与之相近的概念、思想和感情。古代诗歌中有些意象由于反复使用,已经有了固定的象征义,如被人们称为“四君子”的梅、兰、竹、菊就有固定的象征义:梅凌寒斗雪,清香飘逸;兰高雅纯洁,幽香可人;竹倔强向上,气节清逸;菊傲霜斗寒,高洁脱俗。

抑扬 抑扬,指诗人要赞扬某人或某事先抑贬它,反之,要批评某人某事先赞扬它。如叶绍翁《游园不值》“应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。春色满园关不住,一枝红杏出墙来”,先写诗人乘兴游园,被拒门外,这是“抑”;后写诗人另有所得,由“一枝红杏”感受到了满园春色,这是“扬”。

联想和 想象 贺知章《咏柳》“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”中,诗人由柳枝的纷披下垂、婀娜多姿联想到翠绿的丝带,塑造出一个别具浪漫色彩的新颖形象。 刘禹锡在《望洞庭》“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺”中,通过想象,将洞庭的湖光山色再现于纸上。

铺陈 “铺陈”也叫“铺叙”“铺排”等,是指充分展开叙述,使描写的事物细致生动。它是古代民歌和词(主要是长调)中常用的一种手法,这种手法便于细腻、详尽地叙事、写景、抒怀,可以烘托气氛,使作者的感情得以充分表达。如《孔雀东南飞并序》中写刘兰芝离开焦家时的打扮“足下蹑丝履,头上玳瑁光……纤纤作细步,精妙世无双”就运用了一连串夸张的铺陈,表现了刘兰芝超越世俗的美,更表现出了她的从容。

以小 见大 这种手法在咏史怀古诗中用得比较多。如杜牧《赤壁》“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”中,以“二乔”立意,反映三国之争、东吴霸业的大事。

易混辨析

“烘托”与“衬托”的区别

(1)烘托指的是通过另外的事物来描写想要表达的事物,也就是用一个事物来暗示另一个事物。主要是通过侧面描写来突出想要表现的事物,一般只会详细描写一个事物。

(2)衬托指的是用一个事物的特点来强调另一件事物的特点,如果衬托的是好的一面,那么就是正衬;如果衬托的是坏的一面,则为反衬。主要通过详细描写两个事物的特点来让其中一个事物成为陪衬,以此来突出主体事物。

同课章节目录