05第五单元 古代诗文阅读 02专项 常考题型1 评价古代诗歌的思想内容和观点态度(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 05第五单元 古代诗文阅读 02专项 常考题型1 评价古代诗歌的思想内容和观点态度(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:37:54 | ||

图片预览

文档简介

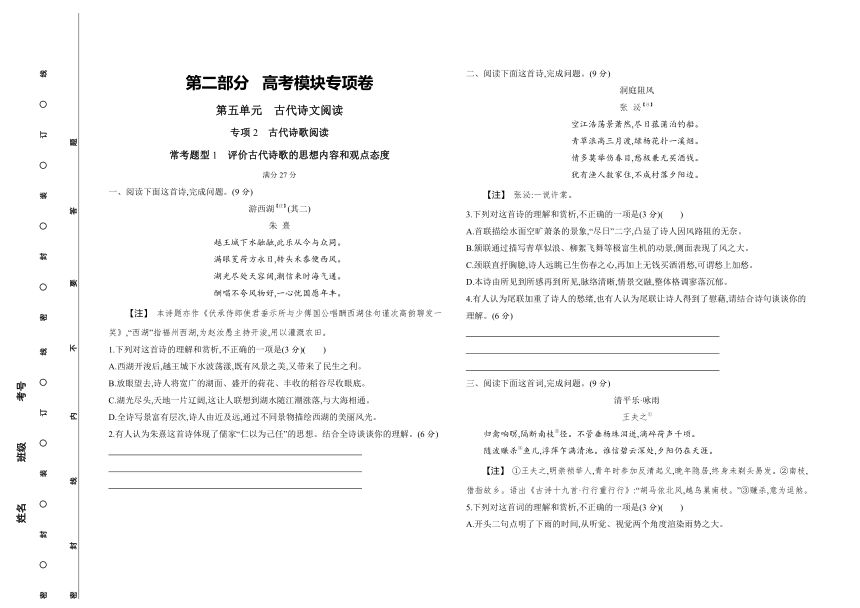

第二部分 高考模块专项卷

第五单元 古代诗文阅读

专项2 古代诗歌阅读

常考题型1 评价古代诗歌的思想内容和观点态度

满分27分

一、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

游西湖【注】(其二)

朱 熹

越王城下水融融,此乐从今与众同。

满眼芰荷方永日,转头禾黍便西风。

湖光尽处天容阔,潮信来时海气通。

酬唱不夸风物好,一心忧国愿年丰。

【注】 本诗题亦作《伏承侍郎使君垂示所与少傅国公唱酬西湖佳句谨次高韵聊发一笑》,“西湖”指福州西湖,为赵汝愚主持开浚,用以灌溉农田。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.西湖开浚后,越王城下水波荡漾,既有风景之美,又带来了民生之利。

B.放眼望去,诗人将宽广的湖面、盛开的荷花、丰收的稻谷尽收眼底。

C.湖光尽头,天地一片辽阔,这让人联想到湖水随江潮涨落,与大海相通。

D.全诗写景富有层次,诗人由近及远,通过不同景物描绘西湖的美丽风光。

2.有人认为朱熹这首诗体现了儒家“仁以为己任”的思想。结合全诗谈谈你的理解。(6分)

二、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

洞庭阻风

张 泌【注】

空江浩荡景萧然,尽日菰蒲泊钓船。

青草浪高三月渡,绿杨花扑一溪烟。

情多莫举伤春目,愁极兼无买酒钱。

犹有渔人数家住,不成村落夕阳边。

【注】 张泌:一说许棠。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联描绘水面空旷萧条的景象,“尽日”二字,凸显了诗人因风路阻的无奈。

B.颔联通过描写青草似浪、柳絮飞舞等极富生机的动景,侧面表现了风之大。

C.颈联直抒胸臆,诗人远眺已生伤春之心,再加上无钱买酒消愁,可谓愁上加愁。

D.本诗由所见到所感再到所见,脉络清晰,情景交融,整体格调寥落沉郁。

4.有人认为尾联加重了诗人的愁绪,也有人认为尾联让诗人得到了慰藉,请结合诗句谈谈你的理解。(6分)

三、阅读下面这首词,完成问题。(9分)

清平乐·咏雨

王夫之①

归禽响暝,隔断南枝②径。不管垂杨珠泪迸,滴碎荷声千顷。

随波赚杀③鱼儿,浮萍乍满清池。谁信碧云深处,夕阳仍在天涯。

【注】 ①王夫之,明崇祯举人,青年时参加反清起义,晚年隐居,终身未剃头易发。②南枝,借指故乡。语出《古诗十九首·行行重行行》:“胡马依北风,越鸟巢南枝。”③赚杀,意为逗煞。

5.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

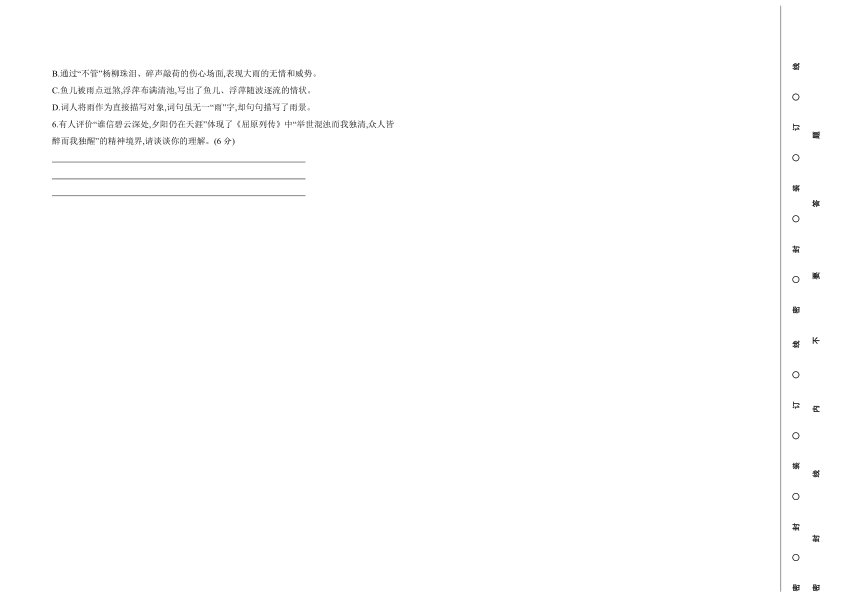

A.开头二句点明了下雨的时间,从听觉、视觉两个角度渲染雨势之大。

B.通过“不管”杨柳珠泪、碎声敲荷的伤心场面,表现大雨的无情和威势。

C.鱼儿被雨点逗煞,浮萍布满清池,写出了鱼儿、浮萍随波逐流的情状。

D.词人将雨作为直接描写对象,词句虽无一“雨”字,却句句描写了雨景。

6.有人评价“谁信碧云深处,夕阳仍在天涯”体现了《屈原列传》中“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”的精神境界,请谈谈你的理解。(6分)

答案全解全析

1.B

因此选项中“丰收的稻谷尽收眼底”的说法错误。

技法点拨

解答诗歌鉴赏选择题“三步骤”

第一步:反复咀嚼,读懂诗歌。

理解诗歌,品析每句诗,把握“景”与“情”的关系,注意诗中运用的表达技巧,借助题目、作者和注释来理解诗歌。

第二步:选项切片,找敏感点。

细读选项,依据形象、语言、表达技巧和思想情感四大设误点,圈画选项中的敏感词语。

第三步:分析比对,得出答案。

先依据四大设误点逐一比对,再综合比对四个选项,用排除法确定存疑选项的正误,并选出答案。

2.①“仁”即“爱人”,“仁以为己任”要求士人设身处地地为他人着想,担负起自己的社会责任,朱熹此诗便体现了这种精神。②首联中诗人初见西湖,便想到它的成功开浚可使官民同乐;颔联中诗人见眼前的“芰荷”联想到秋日粮食收获的场景,均体现了诗人心系百姓的仁爱精神。③尾联中“一心忧国愿年丰”更是直抒忧国忧民之情。诗人虽与人酬唱,但并未完全沉醉于山水玩乐之中,而是心忧国家和百姓,体现出高度的社会责任感。

解析 审题:

任”的思想。

“越王城下水融融,此乐从今与众同。”→官民同乐

“满眼芰荷方永日,转头禾黍便西风。”→心系百姓

“酬唱不夸风物好,一心忧国愿年丰。”→忧国忧民

据此结合诗句内容整理作答即可。

技法点拨

把握作者思想情感“六关注”

关注题材,把握情感方向 古代诗歌的思想情感与诗歌的题材有密切关系。题材不同,表达的思想情感就不同。因此,分析作者思想情感时应先从整体上把握诗歌题材,确定大致的答题方向。

关注标题,提取关键信息 标题中蕴含着诸多信息,如时间、地点、人物、事件、创作缘由、情感倾向以及诗歌的类型等,抓住标题中的关键信息,有助于快速把握诗歌内容和情感。

关注作者,知人论世 读诗讲究“知人论世”, 要了解诗歌的创作背景以及作者的生平、思想抱负等,这对准确把握诗歌的思想情感有着重要意义。

关注注释,提取暗示内容 注释介绍写作背景,往往是在暗示本诗的思想内容或情感基调;介绍相关诗句,往往是在暗示本诗的用典或寓意;介绍作者,往往是在暗示本诗的写作风格或思想倾向;解释诗中的生僻字句,往往是在帮助考生理解诗歌内容。

关注意象,体悟情感 诗歌往往在描绘出的形神兼备的形象(意象)中寄寓作者的主观情感,间接地表情达意。写景则借景抒情,咏物则托物言志。景、物是作者情感的载体。分析时要抓住景、物前面的修饰语,把握景、物特征及其与作者思想情感的关系。

关注情感关键词,多角度分析 从传达诗歌情感、主旨的程度上看,情感关键词有显性与隐性两种。显性关键词指直接点明情感的词语,如愁、怨、凄、喜、乐、怜、闲、独、怅等。隐性关键词指间接、含蓄传达情感的词语,主要有两类。一是提示时令、地点的词语,时令上,古人往往伤春悲秋,在中秋、重阳、除夕等节日常生团圆之意,在夜晚则常生孤枕难眠、感慨身世之意;地点上,在塞外常含建功立业或抒发战争残酷、环境艰苦之意,在他乡常含颠沛流离之苦,远离京城常含仕途不顺之意。二是表示情态、语气的虚词,如“但”“惟”“空”“又”等,这些虚词往往也能较为鲜明地表达出作者的情感倾向。

3.B

选项 诗歌内容分析

颔联通过描写青草似浪、柳絮飞舞等极富生机的动景,侧面表现了风之大。 “青草浪高”如果理解为“青草似浪一般高”,则不符合“三月”及“绿杨花”“春”等对应的时节;再联系题目“洞庭阻风”可知,此处的“青草”指的是“青草湖”,“三月渡”照应“湖”,所以“青草似浪”错误,应是“青草湖浪高”。

“绿杨花扑一溪烟”是说杨絮飘飞,迷蒙一片,小溪仿佛被烟雾笼罩。联系“萧然”“伤春目”等可知,诗人的情绪是感伤的,所以“极富生机”说法不当。

4.(示例1)我认为尾联加重了诗人的愁绪:①“犹有”意为“还有”;②内容讲岸边渔家零零散散不成村落,夕阳西下;③意境萧索,在前一联“愁极”的基础上更添愁绪。(每点2分。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

(示例2)我认为尾联让诗人得到了慰藉:①“犹有”意为“还好有”;②内容讲岸边不成村落的几户渔家笼罩在夕阳之中;③意境温馨,在诗人“愁极”之时给诗人以慰藉。(每点2分。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

解析

加重

愁绪:

犹有人数住,不成村落夕阳边

得到

慰藉:

据此整理作答即可。

5.D 谁信碧云深处,夕阳仍在天涯。

6.①词人始终眷恋故国,毫不妥协;②词人不满现实,不苟合于世俗;③词人坚持自己的信仰和理想。

解析 审题:有人评价体现了《屈原列传》中“的精神境界,请谈谈你的理解。

谁信碧云深处,

夕阳仍在天涯。

举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒。

技法点拨

评价观点态度题“四注意”

(1)观点要明确,体悟要深入

分析评价作者的观点态度一定要由表及里,透过形象、语言、表达技巧等外在的形式,结合标题、注释、意象等暗示信息,深入体悟诗歌的思想内容和作者的观点态度,这是分析评价的关键。

(2)分析要细致,延伸要具体

①要紧扣诗歌的内容。对作者观点态度的评价,必须引用诗歌中的相关词句来具体分析,千万不要脱离诗歌泛泛而谈。②要注意点面结合。既要有面上的整体把握,也要有点上的细致解剖,避免架空分析。③注意把对观点态度的评价和对表达技巧的分析结合起来,从内容和形式两个方面回答,既要分析表达了什么,又要分析是怎样表达的。

(3)归纳要全面,体察要入微

概括时要注意完整性、全面性,诗歌中作者的观点态度所包含的几个方面都要概括到,避免出现以偏概全的错误。

(4)评价要准确,分寸要把握

评价要准确、恰当,不夸大、缩小,不绝对化。要注意以下两个方面:一要避免先入为主,不用固有的认知代替对具体诗歌的解读;二要避免没有分寸,不用正确的历史观去分析评价,想当然地用自己的眼光去评判古人,这样导致的结果要么是无限拔高,要么就是片面否定,这样对作者观点态度的评价是有失公允的。

知识拓展

境界名称 特点 例句

有我之境 (移情于物) 以我观物,故物皆著我之色彩。 阐释:用自己的眼光来看事物,所以事物都带有自己的主观色彩。 泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

无我之境 (物我交融) 以物观物,故不知何者为我,何者为物。 阐释:用物去看待物,所以不知道自身是什么,也不知道外物是什么。 采菊东篱下,悠然见南山。

第五单元 古代诗文阅读

专项2 古代诗歌阅读

常考题型1 评价古代诗歌的思想内容和观点态度

满分27分

一、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

游西湖【注】(其二)

朱 熹

越王城下水融融,此乐从今与众同。

满眼芰荷方永日,转头禾黍便西风。

湖光尽处天容阔,潮信来时海气通。

酬唱不夸风物好,一心忧国愿年丰。

【注】 本诗题亦作《伏承侍郎使君垂示所与少傅国公唱酬西湖佳句谨次高韵聊发一笑》,“西湖”指福州西湖,为赵汝愚主持开浚,用以灌溉农田。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.西湖开浚后,越王城下水波荡漾,既有风景之美,又带来了民生之利。

B.放眼望去,诗人将宽广的湖面、盛开的荷花、丰收的稻谷尽收眼底。

C.湖光尽头,天地一片辽阔,这让人联想到湖水随江潮涨落,与大海相通。

D.全诗写景富有层次,诗人由近及远,通过不同景物描绘西湖的美丽风光。

2.有人认为朱熹这首诗体现了儒家“仁以为己任”的思想。结合全诗谈谈你的理解。(6分)

二、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

洞庭阻风

张 泌【注】

空江浩荡景萧然,尽日菰蒲泊钓船。

青草浪高三月渡,绿杨花扑一溪烟。

情多莫举伤春目,愁极兼无买酒钱。

犹有渔人数家住,不成村落夕阳边。

【注】 张泌:一说许棠。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联描绘水面空旷萧条的景象,“尽日”二字,凸显了诗人因风路阻的无奈。

B.颔联通过描写青草似浪、柳絮飞舞等极富生机的动景,侧面表现了风之大。

C.颈联直抒胸臆,诗人远眺已生伤春之心,再加上无钱买酒消愁,可谓愁上加愁。

D.本诗由所见到所感再到所见,脉络清晰,情景交融,整体格调寥落沉郁。

4.有人认为尾联加重了诗人的愁绪,也有人认为尾联让诗人得到了慰藉,请结合诗句谈谈你的理解。(6分)

三、阅读下面这首词,完成问题。(9分)

清平乐·咏雨

王夫之①

归禽响暝,隔断南枝②径。不管垂杨珠泪迸,滴碎荷声千顷。

随波赚杀③鱼儿,浮萍乍满清池。谁信碧云深处,夕阳仍在天涯。

【注】 ①王夫之,明崇祯举人,青年时参加反清起义,晚年隐居,终身未剃头易发。②南枝,借指故乡。语出《古诗十九首·行行重行行》:“胡马依北风,越鸟巢南枝。”③赚杀,意为逗煞。

5.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.开头二句点明了下雨的时间,从听觉、视觉两个角度渲染雨势之大。

B.通过“不管”杨柳珠泪、碎声敲荷的伤心场面,表现大雨的无情和威势。

C.鱼儿被雨点逗煞,浮萍布满清池,写出了鱼儿、浮萍随波逐流的情状。

D.词人将雨作为直接描写对象,词句虽无一“雨”字,却句句描写了雨景。

6.有人评价“谁信碧云深处,夕阳仍在天涯”体现了《屈原列传》中“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒”的精神境界,请谈谈你的理解。(6分)

答案全解全析

1.B

因此选项中“丰收的稻谷尽收眼底”的说法错误。

技法点拨

解答诗歌鉴赏选择题“三步骤”

第一步:反复咀嚼,读懂诗歌。

理解诗歌,品析每句诗,把握“景”与“情”的关系,注意诗中运用的表达技巧,借助题目、作者和注释来理解诗歌。

第二步:选项切片,找敏感点。

细读选项,依据形象、语言、表达技巧和思想情感四大设误点,圈画选项中的敏感词语。

第三步:分析比对,得出答案。

先依据四大设误点逐一比对,再综合比对四个选项,用排除法确定存疑选项的正误,并选出答案。

2.①“仁”即“爱人”,“仁以为己任”要求士人设身处地地为他人着想,担负起自己的社会责任,朱熹此诗便体现了这种精神。②首联中诗人初见西湖,便想到它的成功开浚可使官民同乐;颔联中诗人见眼前的“芰荷”联想到秋日粮食收获的场景,均体现了诗人心系百姓的仁爱精神。③尾联中“一心忧国愿年丰”更是直抒忧国忧民之情。诗人虽与人酬唱,但并未完全沉醉于山水玩乐之中,而是心忧国家和百姓,体现出高度的社会责任感。

解析 审题:

任”的思想。

“越王城下水融融,此乐从今与众同。”→官民同乐

“满眼芰荷方永日,转头禾黍便西风。”→心系百姓

“酬唱不夸风物好,一心忧国愿年丰。”→忧国忧民

据此结合诗句内容整理作答即可。

技法点拨

把握作者思想情感“六关注”

关注题材,把握情感方向 古代诗歌的思想情感与诗歌的题材有密切关系。题材不同,表达的思想情感就不同。因此,分析作者思想情感时应先从整体上把握诗歌题材,确定大致的答题方向。

关注标题,提取关键信息 标题中蕴含着诸多信息,如时间、地点、人物、事件、创作缘由、情感倾向以及诗歌的类型等,抓住标题中的关键信息,有助于快速把握诗歌内容和情感。

关注作者,知人论世 读诗讲究“知人论世”, 要了解诗歌的创作背景以及作者的生平、思想抱负等,这对准确把握诗歌的思想情感有着重要意义。

关注注释,提取暗示内容 注释介绍写作背景,往往是在暗示本诗的思想内容或情感基调;介绍相关诗句,往往是在暗示本诗的用典或寓意;介绍作者,往往是在暗示本诗的写作风格或思想倾向;解释诗中的生僻字句,往往是在帮助考生理解诗歌内容。

关注意象,体悟情感 诗歌往往在描绘出的形神兼备的形象(意象)中寄寓作者的主观情感,间接地表情达意。写景则借景抒情,咏物则托物言志。景、物是作者情感的载体。分析时要抓住景、物前面的修饰语,把握景、物特征及其与作者思想情感的关系。

关注情感关键词,多角度分析 从传达诗歌情感、主旨的程度上看,情感关键词有显性与隐性两种。显性关键词指直接点明情感的词语,如愁、怨、凄、喜、乐、怜、闲、独、怅等。隐性关键词指间接、含蓄传达情感的词语,主要有两类。一是提示时令、地点的词语,时令上,古人往往伤春悲秋,在中秋、重阳、除夕等节日常生团圆之意,在夜晚则常生孤枕难眠、感慨身世之意;地点上,在塞外常含建功立业或抒发战争残酷、环境艰苦之意,在他乡常含颠沛流离之苦,远离京城常含仕途不顺之意。二是表示情态、语气的虚词,如“但”“惟”“空”“又”等,这些虚词往往也能较为鲜明地表达出作者的情感倾向。

3.B

选项 诗歌内容分析

颔联通过描写青草似浪、柳絮飞舞等极富生机的动景,侧面表现了风之大。 “青草浪高”如果理解为“青草似浪一般高”,则不符合“三月”及“绿杨花”“春”等对应的时节;再联系题目“洞庭阻风”可知,此处的“青草”指的是“青草湖”,“三月渡”照应“湖”,所以“青草似浪”错误,应是“青草湖浪高”。

“绿杨花扑一溪烟”是说杨絮飘飞,迷蒙一片,小溪仿佛被烟雾笼罩。联系“萧然”“伤春目”等可知,诗人的情绪是感伤的,所以“极富生机”说法不当。

4.(示例1)我认为尾联加重了诗人的愁绪:①“犹有”意为“还有”;②内容讲岸边渔家零零散散不成村落,夕阳西下;③意境萧索,在前一联“愁极”的基础上更添愁绪。(每点2分。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

(示例2)我认为尾联让诗人得到了慰藉:①“犹有”意为“还好有”;②内容讲岸边不成村落的几户渔家笼罩在夕阳之中;③意境温馨,在诗人“愁极”之时给诗人以慰藉。(每点2分。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

解析

加重

愁绪:

犹有人数住,不成村落夕阳边

得到

慰藉:

据此整理作答即可。

5.D 谁信碧云深处,夕阳仍在天涯。

6.①词人始终眷恋故国,毫不妥协;②词人不满现实,不苟合于世俗;③词人坚持自己的信仰和理想。

解析 审题:有人评价体现了《屈原列传》中“的精神境界,请谈谈你的理解。

谁信碧云深处,

夕阳仍在天涯。

举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒。

技法点拨

评价观点态度题“四注意”

(1)观点要明确,体悟要深入

分析评价作者的观点态度一定要由表及里,透过形象、语言、表达技巧等外在的形式,结合标题、注释、意象等暗示信息,深入体悟诗歌的思想内容和作者的观点态度,这是分析评价的关键。

(2)分析要细致,延伸要具体

①要紧扣诗歌的内容。对作者观点态度的评价,必须引用诗歌中的相关词句来具体分析,千万不要脱离诗歌泛泛而谈。②要注意点面结合。既要有面上的整体把握,也要有点上的细致解剖,避免架空分析。③注意把对观点态度的评价和对表达技巧的分析结合起来,从内容和形式两个方面回答,既要分析表达了什么,又要分析是怎样表达的。

(3)归纳要全面,体察要入微

概括时要注意完整性、全面性,诗歌中作者的观点态度所包含的几个方面都要概括到,避免出现以偏概全的错误。

(4)评价要准确,分寸要把握

评价要准确、恰当,不夸大、缩小,不绝对化。要注意以下两个方面:一要避免先入为主,不用固有的认知代替对具体诗歌的解读;二要避免没有分寸,不用正确的历史观去分析评价,想当然地用自己的眼光去评判古人,这样导致的结果要么是无限拔高,要么就是片面否定,这样对作者观点态度的评价是有失公允的。

知识拓展

境界名称 特点 例句

有我之境 (移情于物) 以我观物,故物皆著我之色彩。 阐释:用自己的眼光来看事物,所以事物都带有自己的主观色彩。 泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

无我之境 (物我交融) 以物观物,故不知何者为我,何者为物。 阐释:用物去看待物,所以不知道自身是什么,也不知道外物是什么。 采菊东篱下,悠然见南山。

同课章节目录