05第五单元 古代诗文阅读 02专项 常考题型2 鉴赏古代诗歌的表达技巧(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 05第五单元 古代诗文阅读 02专项 常考题型2 鉴赏古代诗歌的表达技巧(含解析)-《巅峰突破》2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 167.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 15:37:54 | ||

图片预览

文档简介

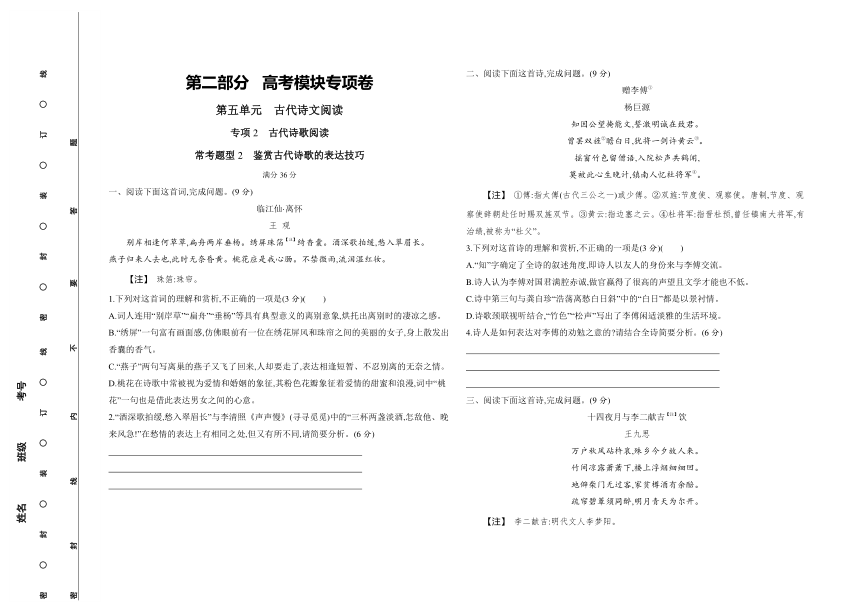

第二部分 高考模块专项卷

第五单元 古代诗文阅读

专项2 古代诗歌阅读

常考题型2 鉴赏古代诗歌的表达技巧

满分36分

一、阅读下面这首词,完成问题。(9分)

临江仙·离怀

王 观

别岸相逢何草草,扁舟两岸垂杨。绣屏珠箔【注】绮香囊。酒深歌拍缓,愁入翠眉长。

燕子归来人去也,此时无奈昏黄。桃花应是我心肠。不禁微雨,流泪湿红妆。

【注】 珠箔:珠帘。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.词人连用“别岸草”“扁舟”“垂杨”等具有典型意义的离别意象,烘托出离别时的凄凉之感。

B.“绣屏”一句富有画面感,仿佛眼前有一位在绣花屏风和珠帘之间的美丽的女子,身上散发出香囊的香气。

C.“燕子”两句写离巢的燕子又飞了回来,人却要走了,表达相逢短暂、不忍别离的无奈之情。

D.桃花在诗歌中常被视为爱情和婚姻的象征,其粉色花瓣象征着爱情的甜蜜和浪漫,词中“桃花”一句也是借此表达男女之间的心意。

2.“酒深歌拍缓,愁入翠眉长”与李清照《声声慢》(寻寻觅觅)中的“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!”在愁情的表达上有相同之处,但又有所不同,请简要分析。(6分)

二、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

赠李傅①

杨巨源

知因公望掩能文,誓激明诚在致君。

曾罢双旌②瞻白日,犹将一剑许黄云③。

摇窗竹色留僧语,入院松声共鹤闻,

莫被此心生晚计,镇南人忆杜将军④。

【注】 ①傅:指太傅(古代三公之一)或少傅。②双旌:节度使、观察使。唐制,节度、观察使辞朝赴任时赐双旌双节。③黄云:指边塞之云。④杜将军:指晋杜预,曾任镇南大将军,有治绩,被称为“杜父”。

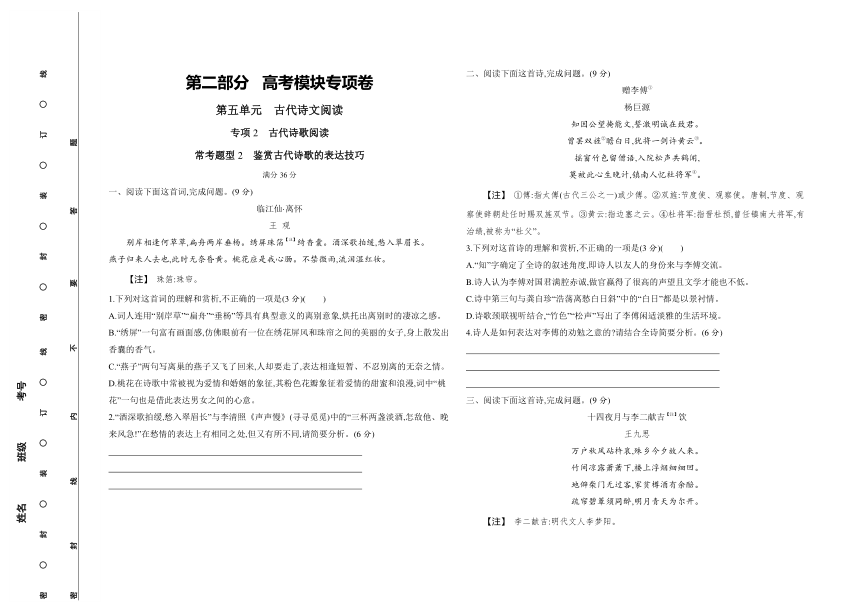

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.“知”字确定了全诗的叙述角度,即诗人以友人的身份来与李傅交流。

B.诗人认为李傅对国君满腔赤诚,做官赢得了很高的声望且文学才能也不低。

C.诗中第三句与龚自珍“浩荡离愁白日斜”中的“白日”都是以景衬情。

D.诗歌颈联视听结合,“竹色”“松声”写出了李傅闲适淡雅的生活环境。

4.诗人是如何表达对李傅的劝勉之意的 请结合全诗简要分析。(6分)

三、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

十四夜月与李二献吉【注】饮

王九思

万户秋风砧杵哀,殊乡今夕故人来。

竹间凉露萧萧下,楼上浮烟细细回。

地僻柴门无过客,家贫樽酒有余醅。

疏帘碧簟须同醉,明月青天为尔开。

【注】 李二献吉:明代文人李梦阳。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首句“万户秋风砧杵哀”中的“哀”字奠定了全诗哀伤的基调。

B.“殊乡今夕故人来”,诗人在异乡为客却突有故人来访,写出了真挚的故旧感情。

C.颔联描写诗人的居住环境,既抓住了秋天景物的特点,也从侧面烘托了主人的高雅。

D.颈联“家贫”句虽化用了杜甫的“樽酒家贫只旧醅”,但表达的意味有所不同。

6.这首诗的尾联颇具艺术感染力,请分别从修辞手法和抒情方式的角度加以赏析。(6分)

四、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

后 游

杜 甫

寺忆曾游处,桥怜再渡时。

江山如有待,花柳自无私。

野润烟光薄,沙暄日色迟。

客愁全为减,舍此复何之

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联采取倒装句式,突出游览的处所,将对景物的深厚感情和盘托出。

B.颔联言山水草木有情,感叹人世间无情,透露了诗人对世态炎凉的感慨。

C.诗人远眺原野、沙地,用“润”“暄”二字将主观情感移入观赏对象。

D.全诗采用散文化句式,言语平顺自然,一改诗人沉郁顿挫之风格。

8.诗歌的首联不落窠臼,请谈谈其在结构安排方面有什么作用。(6分)

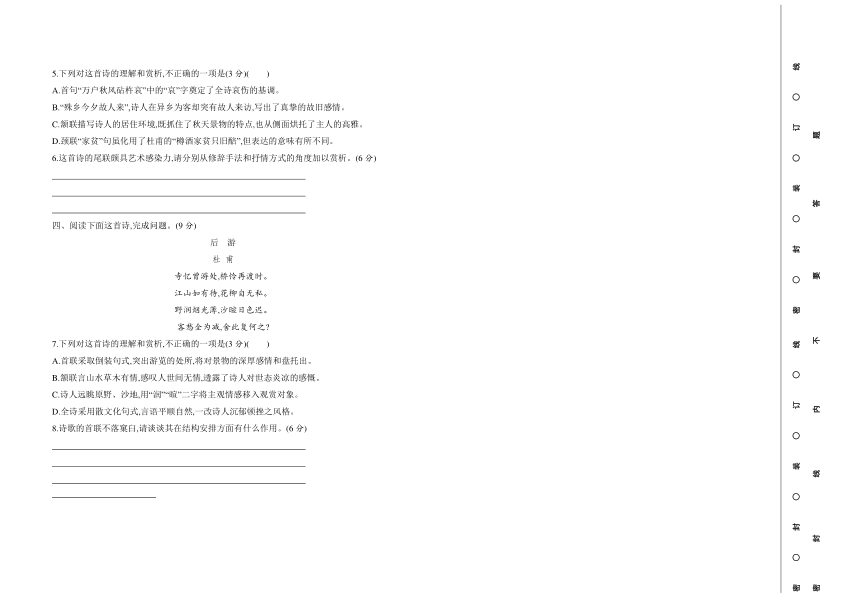

答案全解全析

1.A 离别意象,烘托出离别时的凄凉之感。

2.共同点:都借酒消愁,以“酒”这个意象来表达愁绪。

不同点:①王词直抒胸臆,写酒让人深深沉醉,随着歌曲缓缓打着节拍,表面上看似消解了愁绪,但离别的忧愁却留在了美人的眉间,直接点明“愁”绪,并以一个“长”字强调离愁的绵长不断;②李词含蓄委婉,以“淡酒”衬浓愁,用反问句强调内心的愁情。

解析 审题:

所以答题时,要紧扣意象“酒”分析其表达效果,然后进行比较即可。

①酒深歌拍缓,愁入翠眉长。

②三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!

可见,这两首词均以“酒”这一意象来表达愁情,不同的是在抒情方式上王词更直接,李词更委婉。

知识拓展

要点提示

表达技巧的表述方式:

运用了什么技巧+怎么用的(结合诗意展开)+有着怎

样的表达效果。

3.C “曾罢双旌瞻白日”中,“曾罢双旌”表明李傅曾经有过显赫的官位或光辉的过去,“白日”本指晴朗天空中的太阳。此句中的“白日”并非完全实指,还意味着李傅追求的理想、豪情壮志等,因此不是“以景衬情”。

“浩荡离愁白日斜”中,“白日斜”指落山的太阳,营造出萧瑟、凄凉的气氛,与“浩荡离愁”相呼应,传达出诗人内心的离愁别绪和对时光流逝的感慨,是“以景衬情”。

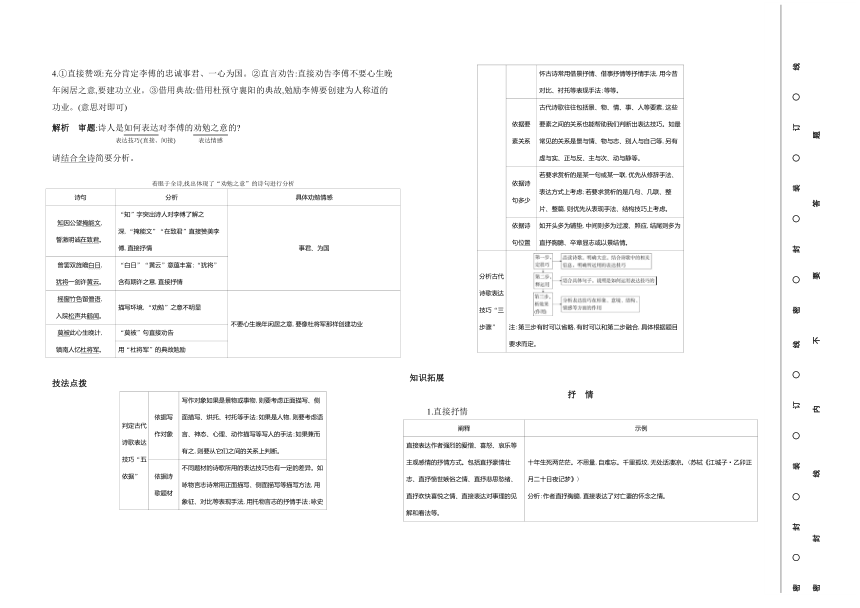

4.①直接赞颂:充分肯定李傅的忠诚事君、一心为国。②直言劝告:直接劝告李傅不要心生晚年闲居之意,要建功立业。③借用典故:借用杜预守襄阳的典故,勉励李傅要创建为人称道的功业。(意思对即可)

解析 审题:的

请结合全诗简要分析。

诗句 分析 具体劝勉情感

知因公望掩能文, 誓激明诚在致君。 “知”字突出诗人对李傅了解之深,“掩能文”“在致君”直接赞美李傅,直接抒情 事君、为国

曾罢双旌瞻白日, 犹将一剑许黄云。 “白日”“黄云”意蕴丰富;“犹将”含有期许之意,直接抒情

摇窗竹色留僧语, 入院松声共鹤闻。 描写环境,“劝勉”之意不明显 不要心生晚年闲居之意,要像杜将军那样创建功业

莫被此心生晚计, 镇南人忆杜将军。 “莫被”句直接劝告

用“杜将军”的典故勉励

技法点拨

判定古代诗歌表达技巧“五依据” 依据写 作对象 写作对象如果是景物或事物,则要考虑正面描写、侧面描写、烘托、衬托等手法;如果是人物,则要考虑语言、神态、心理、动作描写等写人的手法;如果兼而有之,则要从它们之间的关系上判断。

依据诗 歌题材 不同题材的诗歌所用的表达技巧也有一定的差异。如咏物言志诗常用正面描写、侧面描写等描写方法,用象征、对比等表现手法,用托物言志的抒情手法;咏史怀古诗常用借景抒情、借事抒情等抒情手法,用今昔对比、衬托等表现手法;等等。

依据要 素关系 古代诗歌往往包括景、物、情、事、人等要素,这些要素之间的关系也能帮助我们判断出表达技巧。如最常见的关系是景与情、物与志、别人与自己等,另有虚与实、正与反、主与次、动与静等。

依据诗 句多少 若要求赏析的是某一句或某一联,优先从修辞手法、表达方式上考虑;若要求赏析的是几句、几联、整片、整篇,则优先从表现手法、结构技巧上考虑。

依据诗 句位置 如开头多为铺垫,中间则多为过渡、照应,结尾则多为直抒胸臆、卒章显志或以景结情。

分析古代诗歌表达技巧“三步骤” 注:第三步有时可以省略,有时可以和第二步融合,具体根据题目要求而定。

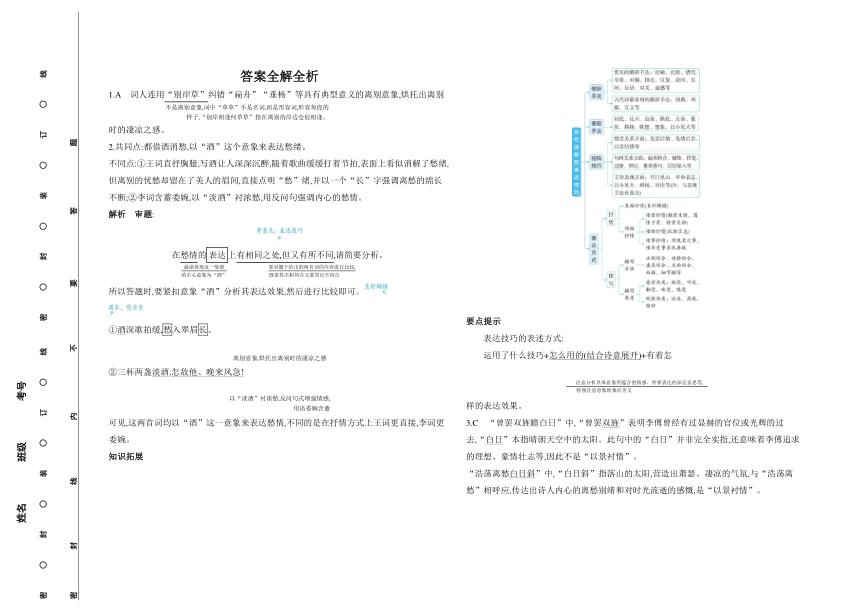

知识拓展

抒 情

1.直接抒情

阐释 示例

直接表达作者强烈的爱憎、喜怒、哀乐等主观感情的抒情方式。包括直抒豪情壮志、直抒愤世嫉俗之情、直抒悲思愁绪、直抒欢快喜悦之情、直接表达对事理的见解和看法等。 十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》) 分析:作者直抒胸臆,直接表达了对亡妻的怀念之情。

2.间接抒情

(1)托物言志

阐释 示例

作者借某事物自身具有的特征,来表达某种志向或情感。诗中的事物带有人格化的色彩。常用于“咏物诗”,诗中的物象一般只有一个,所托之物既是作者的气节、志趣、理想的化身,也是诗歌主旨的载体。 零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》) 分析:作者以梅花自喻,表达了自己虽历尽艰辛,但不会趋炎附势,只会坚守节操。

(2)借景抒情

阐释 类别 示例

作者对某种景象或某种客观事物有感触时,把自身所要抒发的感情、表达的思想寄寓在此景此物中。 乐景写 乐情 羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。[柳永《望海潮》(东南形胜)] 分析:这三句写无论是在白天还是在晚上,都有羌笛吹奏的声音和采菱的歌声飘荡,钓鱼翁和采莲姑娘都很快乐。“嬉嬉”二字,将他们的欢乐神态描绘得栩栩如生,这三句生动地描绘了一幅太平盛世的百姓安乐图,这是典型的以乐景写乐情。

乐景写 哀情 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。(杜甫《蜀相》) 分析:以碧草春色、黄鹂好音的乐景抒发哀悼之情。

哀景写 哀情 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》) 分析:诗人借“高天秋风”“江水洲渚”等自然萧瑟之景,表达了忧国伤时、老病孤愁之情。

哀景写 乐情 五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑,直为斩楼兰。[李白《塞下曲六首》(其一)] 分析:用塞下艰苦的自然环境条件反衬将士奋勇杀敌的豪情。

(3)用典抒情

阐释 示例

用典抒情有用事和引用(化用)前人诗句两种,根据用典的目的,可分为正用典与反用典;根据用典的形式,可分为明用典与暗用典。用典可使诗歌语言精练,增强内容的丰富性、表达的生动性和含蓄性,收到言简义丰、余韵悠长、耐人寻味的效果,增强作品的表现力和感染力。 想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》) 分析:这几句写的是刘裕当年北伐抗敌的英雄气概。作者借刘裕的典故,讽刺南宋王朝的主和派屈辱求和的无耻行径,表现出作者抗金的主张和恢复中原的决心。

(4)借古抒情(借古讽今)

阐释 示例

借古代的人和事来影射现实,表面回忆历史,叙述古代的人和事,实则抒发自己对现实中人或事物的感情。 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》) 分析:作者集中笔力写周瑜潇洒从容地指挥赤壁之战,攻破强敌的伟大事迹,表达了作者对英雄人物的敬仰之情,同时抒发自己年华老去、一事无成的感伤。

5.A

诗句 分析 结论

万户秋风砧杵哀 秋风萧瑟,捣衣声哀怨,描绘了一幅凄清、寂寥的秋夜图景,暗示了诗人低落、孤寂的心境。 第一、二句之间的情感变化,形成了欲扬先抑的效果,因此首句中“哀”字“奠定了全诗哀伤的基调”的说法错误。

殊乡异乡今夕故人来 化用“今夕何夕 见此良人”的典故,委婉地表达了诗人对故人李梦阳秋夜造访的惊喜。

6.①运用拟人的修辞手法,写“疏帘”“碧簟”应当与诗人及其友人共饮同醉,“明月”“青天”为友人呈现秋天的清朗夜景,这样写使宴饮的画面更生动、更丰富。

②借景抒情,诗歌以对饮正酣时明月朗照的画面作结,表达了诗人与友人真挚、深厚的情谊。

解析 须同醉,为尔开。

①“须同醉”“为尔开”赋予疏帘、碧簟、明月、青天以人的特征,运用了拟人的修辞手法,使宴饮的画面更生动、更丰富。

②室内外环境烘托共饮共醉的浓厚氛围,诗歌以对饮正酣时明月朗照的画面作结,借景抒情,从侧面表现了诗人对友人到来的惊喜与激动。

知识拓展

古代诗歌常见修辞手法

修辞手法 阐释 示例

比喻 两种不同性质的事物,彼此有相似点,便可用一事物来比方另一事物。可分为明喻、暗喻和借喻。运用比喻能使诗歌生动形象,突出事物特征,把抽象的事物形象化。 问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。[李煜《虞美人》(春花秋月何时了)] 分析:本句以水喻愁,将愁思比作滔滔不绝的春水。“愁思”本为无形的东西,却将其化成有形之物,更突出了“愁”。

比拟 把物当作人来描写叫拟人,把人当作物或把此物当作彼物来描写叫拟物。运用比拟能赋予无生命的事物以生命,赋予无情感的事物以情感;使语言形象化,显得生动活泼,便于抒情;能激发读者的想象,增强感染力。 废池乔木,犹厌言兵。[姜夔《扬州慢》(淮左名都)] 分析:运用拟人的修辞手法,写“废池乔木”至今还厌恶说起旧日的战争,物犹如此,又何况人。写出了人民的苦难,表达了作者对战争的痛恨。

反问 用疑问的形式表达确定的意思。运用反问可以加强语气,表达强烈的感情,引发读者的思考。 满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘 [李清照《声声慢》(寻寻觅觅)] 分析:“如今有谁堪摘 ”一句运用反问的修辞手法,表现出作者忧愁苦闷,无心摘花。

设问 先提出问题,接着自己把答案或看法说出;也有只问不答的形式。开头设问,带动全篇;中间设问,承上启下;结尾设问,深化主题,令人回味。问而不答,引发读者思考、联想、回味。 座中泣下谁最多 江州司马青衫湿。(白居易《琵琶行并序》) 分析:运用设问,引出情感句,表达了作者对琵琶女的无限同情。

借代 借用相关的事物来代替所要表达的事物。借代的运用使语言简练、形象、含蓄,形象突出,特点鲜明、具体、生动。 浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。(白居易《琵琶行并序》) 分析:以“丝竹”代指音乐,使诗句表达更加形象化。

夸张 在客观现实的基础上有目的地放大或缩小事物的形象特征,或把后出现的事物提前。运用夸张能突出事物的特征,引发读者的联想;表达褒贬好恶,引起读者共鸣;使语言生动形象、幽默风趣。 连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。(李白《蜀道难》) 分析:运用夸张的修辞手法,极言山峰之高、绝壁之险,渲染了惊险的气氛。

对偶 用结构相同、字数相等、意义对称的一对词组或句子来表情达意。对偶使诗歌语句整齐,音节匀称,抑扬顿挫,音乐感强。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》) 分析:“无边落木”对“不尽长江”,使诗的意境显得广阔深远;“萧萧”的落叶声对“滚滚”的水势,更使人觉得气势雄浑。

双关 在一定的语言环境中,利用词的多义或同音的条件,有意使语句具有两种意思。有利用同音、近音的条件构成谐音双关和利用词语的多义性构成表里两层意思的意义双关两种形式。运用双关能使情感的表达委婉含蓄。 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》) 分析:运用双关的修辞手法,“丝”与“思”是谐音字,“到死丝方尽”的意思是思念在死亡之日才会结束;“泪”指蜡烛燃烧时流下的烛油,称为“蜡泪”,这里取双关义,指相思的眼泪。

互文 又叫“互文见义”,指诗文同一个句子或相邻的两个句子中所用的词语互相呼应,意义上互相补充,结合起来表示一个完整的意思。运用互文可以渲染诗歌的气氛,使句子整齐、对仗;用简洁的文字、含蓄而凝练的语句来表达丰富的内容,以收到言简义丰的效果。 东西植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,叶叶相交通。(《孔雀东南飞并序》) 分析:运用互文的修辞手法,意思是“墓地东西左右栽种上松柏梧桐,枝叶相互交错覆盖”。形式上使文句更加整齐、和谐、精练,内容上则写出松柏和梧桐枝繁叶茂的特点,象征焦仲卿和刘兰芝至死不渝的爱情。

列锦 把名词或名词性短语巧妙地排列在一起,构成生动可感的图像。运用列锦可以使意象鲜明突出,烘托气氛,创造意境,表达情感;为读者提供联想与想象的广阔天地和咀嚼回味的余地。 楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。(陆游《书愤》) 分析:没有一个动词,甚至也没有一个虚词,两句用了六个名词,以具体形象代替叙述,把时间、地点和战争事件表达出来。

7.D “一改诗人沉郁顿挫之风格”错误。诗歌未改沉郁顿挫的风格,本诗仍然具有内容深广、意境雄浑、感情深沉且抑扬跌宕、音调声情起伏迭变的特点。

8.①“曾”“再”二字点明寺和桥都是诗人重游之地,照应标题“后游”。

②“忆”“怜”传达出诗人再游时对寺和桥的爱怜之意,人有意,物有情,为后文写景抒情做铺垫。

解析 从诗歌首联中“曾”“再”两字可知,“寺忆曾游处,桥怜再渡时”中所写的寺和桥都是诗人曾游之地,而这两个字所揭示的信息,也正呼应了诗歌标题“后游”。

这两句采取倒装句式,将宾语“寺”和“桥”提到谓语动词“忆”与“怜”之前,突出游览的处所,将对景物的深厚感情和盘托出,点出后游在感情上的深进,说明了通过此次再游,诗人对寺和桥更生爱怜之情。诗人在首联就强调了人与物的情感关系,为后文写景抒情做了铺垫。

知识拓展

诗歌结构常见类型

类型 阐释 示例

开门 见山 诗歌开头直接进入正题,不拐弯抹角。作用:开宗明义,直接点题。 丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森。(杜甫《蜀相》) 分析:首联开门见山,自问自答。

卒章 显志 作者往往在诗歌的结尾表达自己的心志或情怀。作用:深化诗歌内容,升华主题思想;总结全诗,使结构完整;有水到渠成之感,有强调之效。 安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 (李白《梦游天姥吟留别》) 分析:结尾句表现了诗人自由自在、驰骋不羁的心志,以及不畏权贵,高洁傲岸的情操。

抑扬 结合 “抑”就是贬抑,对事物进行否定、贬低;“扬”就是褒扬,对事物进行肯定、赞赏。抑扬运用时只强调一个方面,另一个方面起衬托作用,有先扬后抑和先抑后扬之分。作用:巧作抑扬,造成“落差”使人、物特征更鲜明突出,形象丰满;能鲜明地表情达意,增加诗歌波澜曲折之美,增强诗歌的可读性和吸引力。 宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。(李商隐《贾生》) 分析:诗的前两句从正面着笔,仿佛热烈颂扬文帝的求贤若渴、虚怀若谷和对贾生的赞叹。可读了后两句才恍然大悟,原来郑重求贤、虚心垂询不是为了寻求治国安民之道,而是为了问“鬼神”之事。这里就是欲抑先扬。

首尾 呼应 指诗歌开头与结尾相呼应。作用:重复开头内容,突出中心,深化主题;首尾呼应,结构完整严谨。 戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。有弟皆分散,无家问死生。寄书长不达,况乃未休兵。(杜甫《月夜忆舍弟》) 分析:“戍鼓断人行”与“况乃未休兵”首尾照应,结构紧凑,交代了兵连祸结的写作背景。

铺垫 为主要人物的出场或主要事件的发生创造条件而着重描述渲染。作用:可以制造悬念,激发读者的阅读兴趣,引起读者情感上的期待,使情节合理。 千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。(柳宗元《江雪》) 分析:从全诗看,诗歌重心应当在后两句勾勒的特立独行、清高孤傲的“钓翁”形象上,而诗歌前两句展现的冰天雪地、万籁俱寂的景象,便是“钓翁”活动的背景,居于次要地位,起铺垫作用。也正因为有了前两句的铺垫,“钓翁”的形象才更加鲜明。

过渡 衔接 指诗句承上启下。作用:承上启下,使内容连贯,文脉贯通;使结构严密,衔接自然。 江山如画,一时多少豪杰。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》) 分析:过渡句,起承上启下的作用。“江山如画”承接上文对景色的描写,“一时多少豪杰”既照应开头“千古风流人物”,又为下片赞美周瑜做了铺垫。

以景 结情 指诗歌在议论或抒情时戛然而止,转而写景,以景代情作结。作用:使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,可以使读者在景物描写中驰骋想象,体味诗歌的意境,产生韵味无穷的艺术效果。 料得年年肠断处,明月夜,短松冈。(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》) 分析:诗歌最后这三句以景结情,意味深长,余音袅袅,让人回味无穷,表达了作者对亡妻的深深思念之情和悲伤之情。

倒装 指故意颠倒顺序。作用:加强语势,突出情感。 旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。(辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》) 分析:运用倒装,加强语势。这两句应为“溪桥路转忽见社林边旧时茅店”。抒发了作者“忽见”从前歇过的那家茅店时的惊喜之情。

重章 叠句 指上下句或上下段用相同的结构形式反复咏唱。作用:加深印象,渲染气氛,充分抒发情怀,突出主题;回环往复,便于记忆咏唱,增添韵律感和节奏美。 岂曰无衣 与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。岂曰无衣 与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。(《诗经·秦风·无衣》) 分析:这首诗在结构上采用重章叠句的形式,表现了秦军团结一心、同仇敌忾的英勇无畏,这种重章叠句的形式,能加强气势,增强诗的节奏感,层层深入地抒发情感。

第五单元 古代诗文阅读

专项2 古代诗歌阅读

常考题型2 鉴赏古代诗歌的表达技巧

满分36分

一、阅读下面这首词,完成问题。(9分)

临江仙·离怀

王 观

别岸相逢何草草,扁舟两岸垂杨。绣屏珠箔【注】绮香囊。酒深歌拍缓,愁入翠眉长。

燕子归来人去也,此时无奈昏黄。桃花应是我心肠。不禁微雨,流泪湿红妆。

【注】 珠箔:珠帘。

1.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.词人连用“别岸草”“扁舟”“垂杨”等具有典型意义的离别意象,烘托出离别时的凄凉之感。

B.“绣屏”一句富有画面感,仿佛眼前有一位在绣花屏风和珠帘之间的美丽的女子,身上散发出香囊的香气。

C.“燕子”两句写离巢的燕子又飞了回来,人却要走了,表达相逢短暂、不忍别离的无奈之情。

D.桃花在诗歌中常被视为爱情和婚姻的象征,其粉色花瓣象征着爱情的甜蜜和浪漫,词中“桃花”一句也是借此表达男女之间的心意。

2.“酒深歌拍缓,愁入翠眉长”与李清照《声声慢》(寻寻觅觅)中的“三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!”在愁情的表达上有相同之处,但又有所不同,请简要分析。(6分)

二、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

赠李傅①

杨巨源

知因公望掩能文,誓激明诚在致君。

曾罢双旌②瞻白日,犹将一剑许黄云③。

摇窗竹色留僧语,入院松声共鹤闻,

莫被此心生晚计,镇南人忆杜将军④。

【注】 ①傅:指太傅(古代三公之一)或少傅。②双旌:节度使、观察使。唐制,节度、观察使辞朝赴任时赐双旌双节。③黄云:指边塞之云。④杜将军:指晋杜预,曾任镇南大将军,有治绩,被称为“杜父”。

3.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.“知”字确定了全诗的叙述角度,即诗人以友人的身份来与李傅交流。

B.诗人认为李傅对国君满腔赤诚,做官赢得了很高的声望且文学才能也不低。

C.诗中第三句与龚自珍“浩荡离愁白日斜”中的“白日”都是以景衬情。

D.诗歌颈联视听结合,“竹色”“松声”写出了李傅闲适淡雅的生活环境。

4.诗人是如何表达对李傅的劝勉之意的 请结合全诗简要分析。(6分)

三、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

十四夜月与李二献吉【注】饮

王九思

万户秋风砧杵哀,殊乡今夕故人来。

竹间凉露萧萧下,楼上浮烟细细回。

地僻柴门无过客,家贫樽酒有余醅。

疏帘碧簟须同醉,明月青天为尔开。

【注】 李二献吉:明代文人李梦阳。

5.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首句“万户秋风砧杵哀”中的“哀”字奠定了全诗哀伤的基调。

B.“殊乡今夕故人来”,诗人在异乡为客却突有故人来访,写出了真挚的故旧感情。

C.颔联描写诗人的居住环境,既抓住了秋天景物的特点,也从侧面烘托了主人的高雅。

D.颈联“家贫”句虽化用了杜甫的“樽酒家贫只旧醅”,但表达的意味有所不同。

6.这首诗的尾联颇具艺术感染力,请分别从修辞手法和抒情方式的角度加以赏析。(6分)

四、阅读下面这首诗,完成问题。(9分)

后 游

杜 甫

寺忆曾游处,桥怜再渡时。

江山如有待,花柳自无私。

野润烟光薄,沙暄日色迟。

客愁全为减,舍此复何之

7.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联采取倒装句式,突出游览的处所,将对景物的深厚感情和盘托出。

B.颔联言山水草木有情,感叹人世间无情,透露了诗人对世态炎凉的感慨。

C.诗人远眺原野、沙地,用“润”“暄”二字将主观情感移入观赏对象。

D.全诗采用散文化句式,言语平顺自然,一改诗人沉郁顿挫之风格。

8.诗歌的首联不落窠臼,请谈谈其在结构安排方面有什么作用。(6分)

答案全解全析

1.A 离别意象,烘托出离别时的凄凉之感。

2.共同点:都借酒消愁,以“酒”这个意象来表达愁绪。

不同点:①王词直抒胸臆,写酒让人深深沉醉,随着歌曲缓缓打着节拍,表面上看似消解了愁绪,但离别的忧愁却留在了美人的眉间,直接点明“愁”绪,并以一个“长”字强调离愁的绵长不断;②李词含蓄委婉,以“淡酒”衬浓愁,用反问句强调内心的愁情。

解析 审题:

所以答题时,要紧扣意象“酒”分析其表达效果,然后进行比较即可。

①酒深歌拍缓,愁入翠眉长。

②三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急!

可见,这两首词均以“酒”这一意象来表达愁情,不同的是在抒情方式上王词更直接,李词更委婉。

知识拓展

要点提示

表达技巧的表述方式:

运用了什么技巧+怎么用的(结合诗意展开)+有着怎

样的表达效果。

3.C “曾罢双旌瞻白日”中,“曾罢双旌”表明李傅曾经有过显赫的官位或光辉的过去,“白日”本指晴朗天空中的太阳。此句中的“白日”并非完全实指,还意味着李傅追求的理想、豪情壮志等,因此不是“以景衬情”。

“浩荡离愁白日斜”中,“白日斜”指落山的太阳,营造出萧瑟、凄凉的气氛,与“浩荡离愁”相呼应,传达出诗人内心的离愁别绪和对时光流逝的感慨,是“以景衬情”。

4.①直接赞颂:充分肯定李傅的忠诚事君、一心为国。②直言劝告:直接劝告李傅不要心生晚年闲居之意,要建功立业。③借用典故:借用杜预守襄阳的典故,勉励李傅要创建为人称道的功业。(意思对即可)

解析 审题:的

请结合全诗简要分析。

诗句 分析 具体劝勉情感

知因公望掩能文, 誓激明诚在致君。 “知”字突出诗人对李傅了解之深,“掩能文”“在致君”直接赞美李傅,直接抒情 事君、为国

曾罢双旌瞻白日, 犹将一剑许黄云。 “白日”“黄云”意蕴丰富;“犹将”含有期许之意,直接抒情

摇窗竹色留僧语, 入院松声共鹤闻。 描写环境,“劝勉”之意不明显 不要心生晚年闲居之意,要像杜将军那样创建功业

莫被此心生晚计, 镇南人忆杜将军。 “莫被”句直接劝告

用“杜将军”的典故勉励

技法点拨

判定古代诗歌表达技巧“五依据” 依据写 作对象 写作对象如果是景物或事物,则要考虑正面描写、侧面描写、烘托、衬托等手法;如果是人物,则要考虑语言、神态、心理、动作描写等写人的手法;如果兼而有之,则要从它们之间的关系上判断。

依据诗 歌题材 不同题材的诗歌所用的表达技巧也有一定的差异。如咏物言志诗常用正面描写、侧面描写等描写方法,用象征、对比等表现手法,用托物言志的抒情手法;咏史怀古诗常用借景抒情、借事抒情等抒情手法,用今昔对比、衬托等表现手法;等等。

依据要 素关系 古代诗歌往往包括景、物、情、事、人等要素,这些要素之间的关系也能帮助我们判断出表达技巧。如最常见的关系是景与情、物与志、别人与自己等,另有虚与实、正与反、主与次、动与静等。

依据诗 句多少 若要求赏析的是某一句或某一联,优先从修辞手法、表达方式上考虑;若要求赏析的是几句、几联、整片、整篇,则优先从表现手法、结构技巧上考虑。

依据诗 句位置 如开头多为铺垫,中间则多为过渡、照应,结尾则多为直抒胸臆、卒章显志或以景结情。

分析古代诗歌表达技巧“三步骤” 注:第三步有时可以省略,有时可以和第二步融合,具体根据题目要求而定。

知识拓展

抒 情

1.直接抒情

阐释 示例

直接表达作者强烈的爱憎、喜怒、哀乐等主观感情的抒情方式。包括直抒豪情壮志、直抒愤世嫉俗之情、直抒悲思愁绪、直抒欢快喜悦之情、直接表达对事理的见解和看法等。 十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》) 分析:作者直抒胸臆,直接表达了对亡妻的怀念之情。

2.间接抒情

(1)托物言志

阐释 示例

作者借某事物自身具有的特征,来表达某种志向或情感。诗中的事物带有人格化的色彩。常用于“咏物诗”,诗中的物象一般只有一个,所托之物既是作者的气节、志趣、理想的化身,也是诗歌主旨的载体。 零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》) 分析:作者以梅花自喻,表达了自己虽历尽艰辛,但不会趋炎附势,只会坚守节操。

(2)借景抒情

阐释 类别 示例

作者对某种景象或某种客观事物有感触时,把自身所要抒发的感情、表达的思想寄寓在此景此物中。 乐景写 乐情 羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。[柳永《望海潮》(东南形胜)] 分析:这三句写无论是在白天还是在晚上,都有羌笛吹奏的声音和采菱的歌声飘荡,钓鱼翁和采莲姑娘都很快乐。“嬉嬉”二字,将他们的欢乐神态描绘得栩栩如生,这三句生动地描绘了一幅太平盛世的百姓安乐图,这是典型的以乐景写乐情。

乐景写 哀情 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。(杜甫《蜀相》) 分析:以碧草春色、黄鹂好音的乐景抒发哀悼之情。

哀景写 哀情 风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》) 分析:诗人借“高天秋风”“江水洲渚”等自然萧瑟之景,表达了忧国伤时、老病孤愁之情。

哀景写 乐情 五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看。晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑,直为斩楼兰。[李白《塞下曲六首》(其一)] 分析:用塞下艰苦的自然环境条件反衬将士奋勇杀敌的豪情。

(3)用典抒情

阐释 示例

用典抒情有用事和引用(化用)前人诗句两种,根据用典的目的,可分为正用典与反用典;根据用典的形式,可分为明用典与暗用典。用典可使诗歌语言精练,增强内容的丰富性、表达的生动性和含蓄性,收到言简义丰、余韵悠长、耐人寻味的效果,增强作品的表现力和感染力。 想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》) 分析:这几句写的是刘裕当年北伐抗敌的英雄气概。作者借刘裕的典故,讽刺南宋王朝的主和派屈辱求和的无耻行径,表现出作者抗金的主张和恢复中原的决心。

(4)借古抒情(借古讽今)

阐释 示例

借古代的人和事来影射现实,表面回忆历史,叙述古代的人和事,实则抒发自己对现实中人或事物的感情。 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》) 分析:作者集中笔力写周瑜潇洒从容地指挥赤壁之战,攻破强敌的伟大事迹,表达了作者对英雄人物的敬仰之情,同时抒发自己年华老去、一事无成的感伤。

5.A

诗句 分析 结论

万户秋风砧杵哀 秋风萧瑟,捣衣声哀怨,描绘了一幅凄清、寂寥的秋夜图景,暗示了诗人低落、孤寂的心境。 第一、二句之间的情感变化,形成了欲扬先抑的效果,因此首句中“哀”字“奠定了全诗哀伤的基调”的说法错误。

殊乡异乡今夕故人来 化用“今夕何夕 见此良人”的典故,委婉地表达了诗人对故人李梦阳秋夜造访的惊喜。

6.①运用拟人的修辞手法,写“疏帘”“碧簟”应当与诗人及其友人共饮同醉,“明月”“青天”为友人呈现秋天的清朗夜景,这样写使宴饮的画面更生动、更丰富。

②借景抒情,诗歌以对饮正酣时明月朗照的画面作结,表达了诗人与友人真挚、深厚的情谊。

解析 须同醉,为尔开。

①“须同醉”“为尔开”赋予疏帘、碧簟、明月、青天以人的特征,运用了拟人的修辞手法,使宴饮的画面更生动、更丰富。

②室内外环境烘托共饮共醉的浓厚氛围,诗歌以对饮正酣时明月朗照的画面作结,借景抒情,从侧面表现了诗人对友人到来的惊喜与激动。

知识拓展

古代诗歌常见修辞手法

修辞手法 阐释 示例

比喻 两种不同性质的事物,彼此有相似点,便可用一事物来比方另一事物。可分为明喻、暗喻和借喻。运用比喻能使诗歌生动形象,突出事物特征,把抽象的事物形象化。 问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。[李煜《虞美人》(春花秋月何时了)] 分析:本句以水喻愁,将愁思比作滔滔不绝的春水。“愁思”本为无形的东西,却将其化成有形之物,更突出了“愁”。

比拟 把物当作人来描写叫拟人,把人当作物或把此物当作彼物来描写叫拟物。运用比拟能赋予无生命的事物以生命,赋予无情感的事物以情感;使语言形象化,显得生动活泼,便于抒情;能激发读者的想象,增强感染力。 废池乔木,犹厌言兵。[姜夔《扬州慢》(淮左名都)] 分析:运用拟人的修辞手法,写“废池乔木”至今还厌恶说起旧日的战争,物犹如此,又何况人。写出了人民的苦难,表达了作者对战争的痛恨。

反问 用疑问的形式表达确定的意思。运用反问可以加强语气,表达强烈的感情,引发读者的思考。 满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘 [李清照《声声慢》(寻寻觅觅)] 分析:“如今有谁堪摘 ”一句运用反问的修辞手法,表现出作者忧愁苦闷,无心摘花。

设问 先提出问题,接着自己把答案或看法说出;也有只问不答的形式。开头设问,带动全篇;中间设问,承上启下;结尾设问,深化主题,令人回味。问而不答,引发读者思考、联想、回味。 座中泣下谁最多 江州司马青衫湿。(白居易《琵琶行并序》) 分析:运用设问,引出情感句,表达了作者对琵琶女的无限同情。

借代 借用相关的事物来代替所要表达的事物。借代的运用使语言简练、形象、含蓄,形象突出,特点鲜明、具体、生动。 浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。(白居易《琵琶行并序》) 分析:以“丝竹”代指音乐,使诗句表达更加形象化。

夸张 在客观现实的基础上有目的地放大或缩小事物的形象特征,或把后出现的事物提前。运用夸张能突出事物的特征,引发读者的联想;表达褒贬好恶,引起读者共鸣;使语言生动形象、幽默风趣。 连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。(李白《蜀道难》) 分析:运用夸张的修辞手法,极言山峰之高、绝壁之险,渲染了惊险的气氛。

对偶 用结构相同、字数相等、意义对称的一对词组或句子来表情达意。对偶使诗歌语句整齐,音节匀称,抑扬顿挫,音乐感强。 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》) 分析:“无边落木”对“不尽长江”,使诗的意境显得广阔深远;“萧萧”的落叶声对“滚滚”的水势,更使人觉得气势雄浑。

双关 在一定的语言环境中,利用词的多义或同音的条件,有意使语句具有两种意思。有利用同音、近音的条件构成谐音双关和利用词语的多义性构成表里两层意思的意义双关两种形式。运用双关能使情感的表达委婉含蓄。 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》) 分析:运用双关的修辞手法,“丝”与“思”是谐音字,“到死丝方尽”的意思是思念在死亡之日才会结束;“泪”指蜡烛燃烧时流下的烛油,称为“蜡泪”,这里取双关义,指相思的眼泪。

互文 又叫“互文见义”,指诗文同一个句子或相邻的两个句子中所用的词语互相呼应,意义上互相补充,结合起来表示一个完整的意思。运用互文可以渲染诗歌的气氛,使句子整齐、对仗;用简洁的文字、含蓄而凝练的语句来表达丰富的内容,以收到言简义丰的效果。 东西植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,叶叶相交通。(《孔雀东南飞并序》) 分析:运用互文的修辞手法,意思是“墓地东西左右栽种上松柏梧桐,枝叶相互交错覆盖”。形式上使文句更加整齐、和谐、精练,内容上则写出松柏和梧桐枝繁叶茂的特点,象征焦仲卿和刘兰芝至死不渝的爱情。

列锦 把名词或名词性短语巧妙地排列在一起,构成生动可感的图像。运用列锦可以使意象鲜明突出,烘托气氛,创造意境,表达情感;为读者提供联想与想象的广阔天地和咀嚼回味的余地。 楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。(陆游《书愤》) 分析:没有一个动词,甚至也没有一个虚词,两句用了六个名词,以具体形象代替叙述,把时间、地点和战争事件表达出来。

7.D “一改诗人沉郁顿挫之风格”错误。诗歌未改沉郁顿挫的风格,本诗仍然具有内容深广、意境雄浑、感情深沉且抑扬跌宕、音调声情起伏迭变的特点。

8.①“曾”“再”二字点明寺和桥都是诗人重游之地,照应标题“后游”。

②“忆”“怜”传达出诗人再游时对寺和桥的爱怜之意,人有意,物有情,为后文写景抒情做铺垫。

解析 从诗歌首联中“曾”“再”两字可知,“寺忆曾游处,桥怜再渡时”中所写的寺和桥都是诗人曾游之地,而这两个字所揭示的信息,也正呼应了诗歌标题“后游”。

这两句采取倒装句式,将宾语“寺”和“桥”提到谓语动词“忆”与“怜”之前,突出游览的处所,将对景物的深厚感情和盘托出,点出后游在感情上的深进,说明了通过此次再游,诗人对寺和桥更生爱怜之情。诗人在首联就强调了人与物的情感关系,为后文写景抒情做了铺垫。

知识拓展

诗歌结构常见类型

类型 阐释 示例

开门 见山 诗歌开头直接进入正题,不拐弯抹角。作用:开宗明义,直接点题。 丞相祠堂何处寻 锦官城外柏森森。(杜甫《蜀相》) 分析:首联开门见山,自问自答。

卒章 显志 作者往往在诗歌的结尾表达自己的心志或情怀。作用:深化诗歌内容,升华主题思想;总结全诗,使结构完整;有水到渠成之感,有强调之效。 安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜 (李白《梦游天姥吟留别》) 分析:结尾句表现了诗人自由自在、驰骋不羁的心志,以及不畏权贵,高洁傲岸的情操。

抑扬 结合 “抑”就是贬抑,对事物进行否定、贬低;“扬”就是褒扬,对事物进行肯定、赞赏。抑扬运用时只强调一个方面,另一个方面起衬托作用,有先扬后抑和先抑后扬之分。作用:巧作抑扬,造成“落差”使人、物特征更鲜明突出,形象丰满;能鲜明地表情达意,增加诗歌波澜曲折之美,增强诗歌的可读性和吸引力。 宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。(李商隐《贾生》) 分析:诗的前两句从正面着笔,仿佛热烈颂扬文帝的求贤若渴、虚怀若谷和对贾生的赞叹。可读了后两句才恍然大悟,原来郑重求贤、虚心垂询不是为了寻求治国安民之道,而是为了问“鬼神”之事。这里就是欲抑先扬。

首尾 呼应 指诗歌开头与结尾相呼应。作用:重复开头内容,突出中心,深化主题;首尾呼应,结构完整严谨。 戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。有弟皆分散,无家问死生。寄书长不达,况乃未休兵。(杜甫《月夜忆舍弟》) 分析:“戍鼓断人行”与“况乃未休兵”首尾照应,结构紧凑,交代了兵连祸结的写作背景。

铺垫 为主要人物的出场或主要事件的发生创造条件而着重描述渲染。作用:可以制造悬念,激发读者的阅读兴趣,引起读者情感上的期待,使情节合理。 千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。(柳宗元《江雪》) 分析:从全诗看,诗歌重心应当在后两句勾勒的特立独行、清高孤傲的“钓翁”形象上,而诗歌前两句展现的冰天雪地、万籁俱寂的景象,便是“钓翁”活动的背景,居于次要地位,起铺垫作用。也正因为有了前两句的铺垫,“钓翁”的形象才更加鲜明。

过渡 衔接 指诗句承上启下。作用:承上启下,使内容连贯,文脉贯通;使结构严密,衔接自然。 江山如画,一时多少豪杰。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》) 分析:过渡句,起承上启下的作用。“江山如画”承接上文对景色的描写,“一时多少豪杰”既照应开头“千古风流人物”,又为下片赞美周瑜做了铺垫。

以景 结情 指诗歌在议论或抒情时戛然而止,转而写景,以景代情作结。作用:使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,可以使读者在景物描写中驰骋想象,体味诗歌的意境,产生韵味无穷的艺术效果。 料得年年肠断处,明月夜,短松冈。(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》) 分析:诗歌最后这三句以景结情,意味深长,余音袅袅,让人回味无穷,表达了作者对亡妻的深深思念之情和悲伤之情。

倒装 指故意颠倒顺序。作用:加强语势,突出情感。 旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。(辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》) 分析:运用倒装,加强语势。这两句应为“溪桥路转忽见社林边旧时茅店”。抒发了作者“忽见”从前歇过的那家茅店时的惊喜之情。

重章 叠句 指上下句或上下段用相同的结构形式反复咏唱。作用:加深印象,渲染气氛,充分抒发情怀,突出主题;回环往复,便于记忆咏唱,增添韵律感和节奏美。 岂曰无衣 与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇。岂曰无衣 与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。(《诗经·秦风·无衣》) 分析:这首诗在结构上采用重章叠句的形式,表现了秦军团结一心、同仇敌忾的英勇无畏,这种重章叠句的形式,能加强气势,增强诗的节奏感,层层深入地抒发情感。

同课章节目录