2025年安徽省亳州市涡阳县石弓学区暑期托管七年级历史下册自我检测试题(文字版,含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年安徽省亳州市涡阳县石弓学区暑期托管七年级历史下册自我检测试题(文字版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 4.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 17:38:16 | ||

图片预览

文档简介

2025年涡阳县石弓学区暑期托管自我检测试卷

七年级历史(下)

一、单项选择(本大题共15小题,共30分)

1.归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对中国古代历史发展的阶段及其特征的描述,正确的是( )

A.隋唐时期——繁荣与开放的社会 B.秦汉时期——中华文明的蓬勃兴起

C.宋元时期——大一统局面的开创 D.明清时期——政权分立与民族融合

2.隋炀帝认为洛阳地处中原,河运便利,可以解决粮食、物资供应的困难,且其地理位置适中,可以照顾全局。隋炀帝遂于605年下诏营建东都洛阳,其主要目的是( )

A.炫耀王朝国力 B.巩固政治统治

C.推动交通发展 D.减轻民众负担

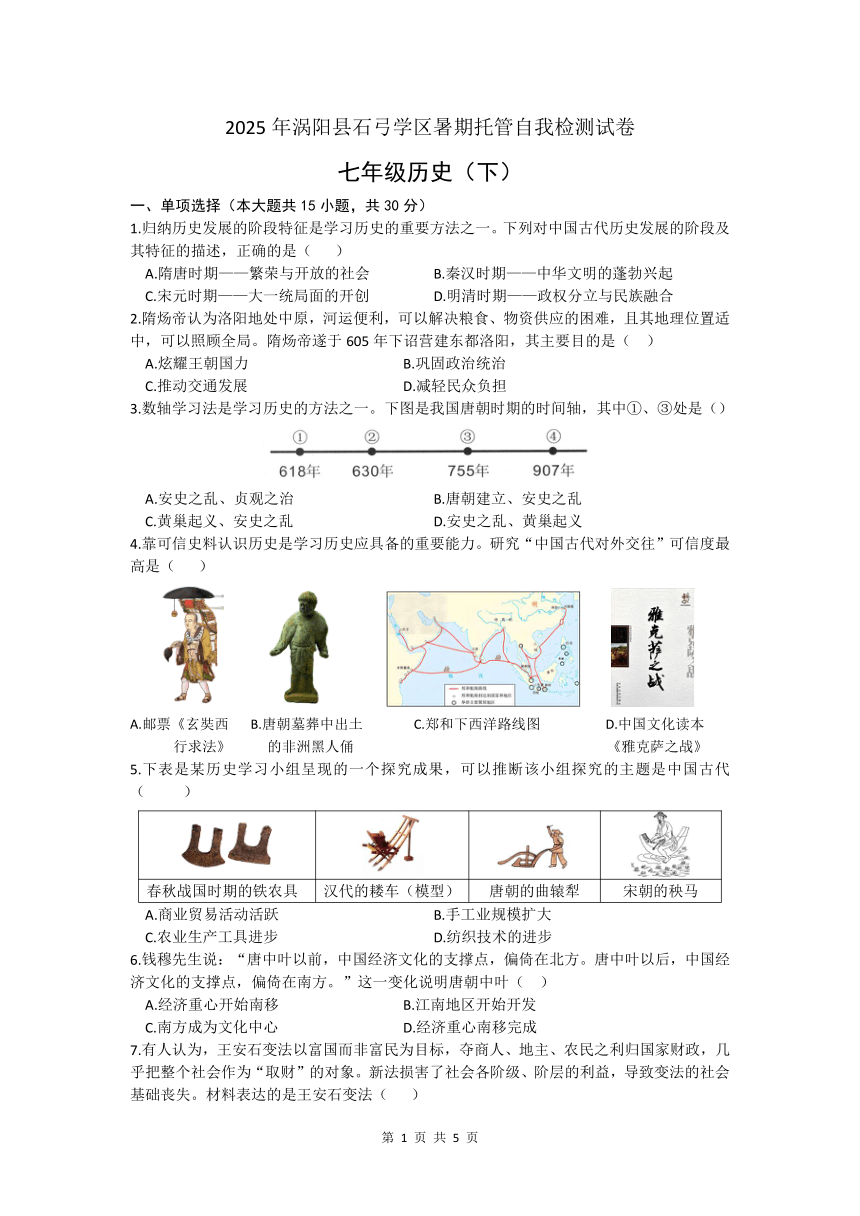

3.数轴学习法是学习历史的方法之一。下图是我国唐朝时期的时间轴,其中①、③处是()

A.安史之乱、贞观之治 B.唐朝建立、安史之乱

C.黄巢起义、安史之乱 D.安史之乱、黄巢起义

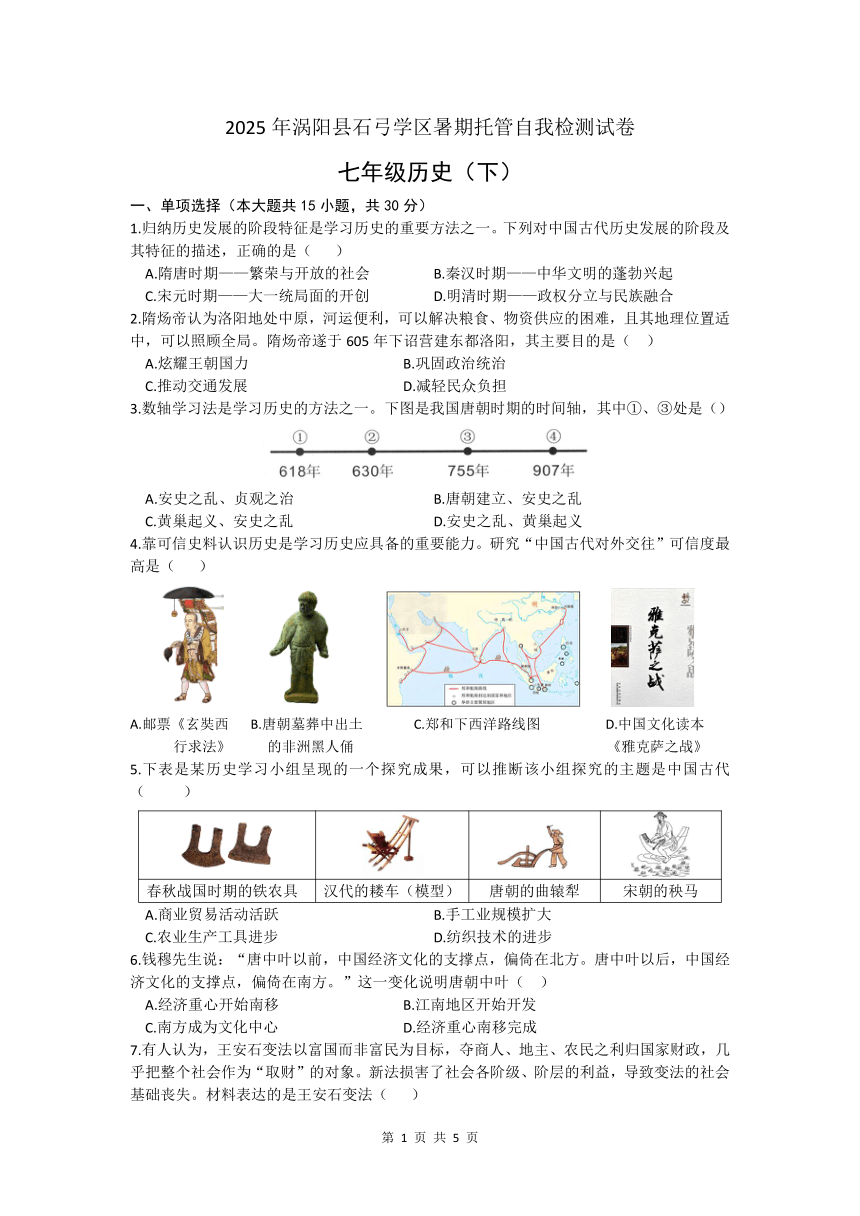

4.靠可信史料认识历史是学习历史应具备的重要能力。研究“中国古代对外交往”可信度最高是( )

A.邮票《玄奘西 B.唐朝墓葬中出土 C.郑和下西洋路线图 D.中国文化读本

行求法》 的非洲黑人俑 《雅克萨之战》

5.下表是某历史学习小组呈现的一个探究成果,可以推断该小组探究的主题是中国古代( )

春秋战国时期的铁农具 汉代的耧车(模型) 唐朝的曲辕犁 宋朝的秧马

A.商业贸易活动活跃 B.手工业规模扩大

C.农业生产工具进步 D.纺织技术的进步

6.钱穆先生说:“唐中叶以前,中国经济文化的支撑点,偏倚在北方。唐中叶以后,中国经济文化的支撑点,偏倚在南方。”这一变化说明唐朝中叶( )

A.经济重心开始南移 B.江南地区开始开发

C.南方成为文化中心 D.经济重心南移完成

7.有人认为,王安石变法以富国而非富民为目标,夺商人、地主、农民之利归国家财政,几乎把整个社会作为“取财”的对象。新法损害了社会各阶级、阶层的利益,导致变法的社会基础丧失。材料表达的是王安石变法( )

A.实施的背景 B.改革的内容 C.取得的成效 D.失败的原因

8.《史记》和《资治通鉴》是我国古代两部著名的史学著作。下列示意图中,哪一字母所代表时期的史实在这两部书中都能查阅到( )

9.有学者认为,尽管元朝行省的名称和官职设置与前代类似,看似沿袭汉地官制,但实质上是基于大蒙古国燕京、别失八里、阿母河三处的“行大断事官”模式建立的。该学者认为行省制度( )

A.消除地方分裂隐患 B.重视因俗而治策略

C.具有民族交融特征 D.符合中央集权需要

10.“家国情怀”是历史学科追求的核心素养之一。“万人一心兮泰山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛……上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。”这位拥有“家国情怀”的民族英雄是( )

A.戚继光 B.郑和 C.郑成功 D.文天祥

11.朱元璋认为:“西洋诸国素称远蕃,涉海而来,难计岁月。其朝贡无论疏数,厚往薄来可也。”受这一思想的影响,郑和下西洋()

A.慷慨送礼以展现大国风度 B.用中国货物换取海外奇珍

C.积极开拓发展新海上航线 D.展开贸易赚取大额的利润

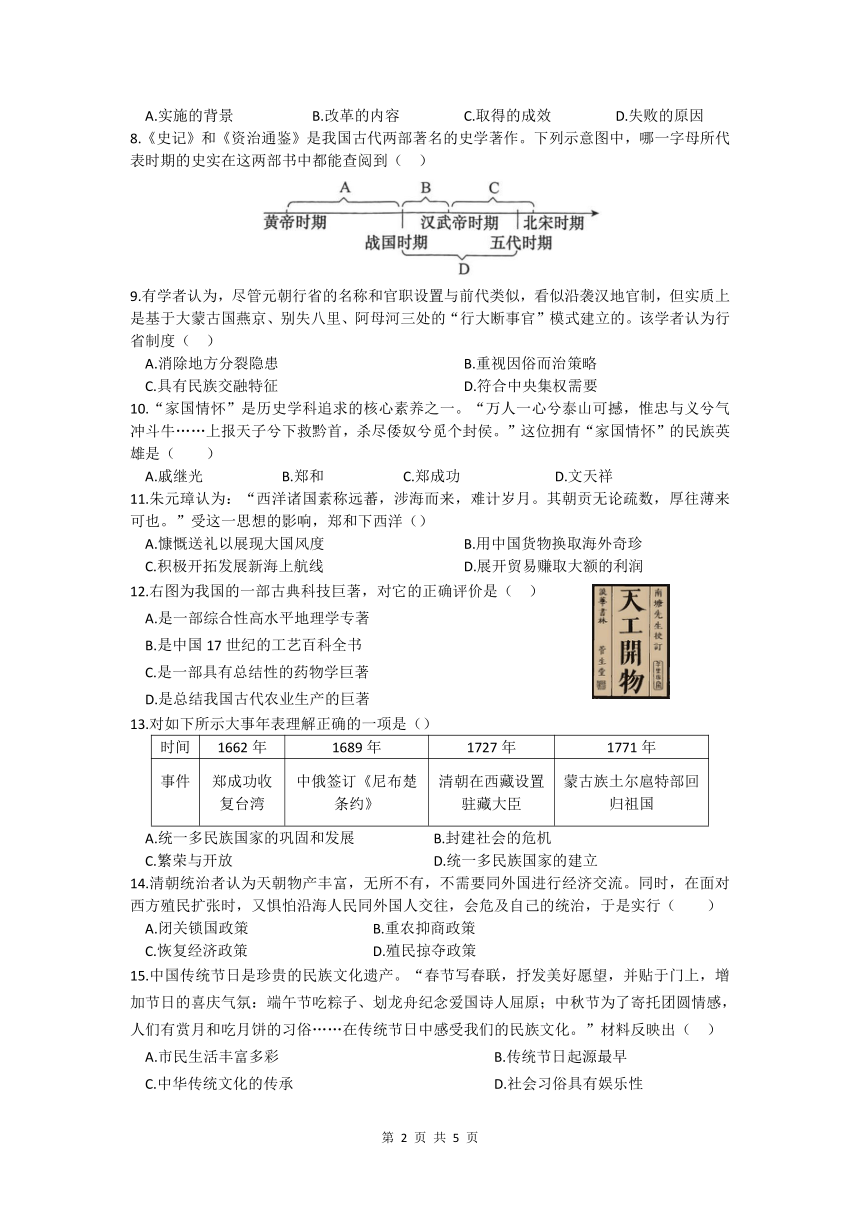

12.右图为我国的一部古典科技巨著,对它的正确评价是( )

A.是一部综合性高水平地理学专著

B.是中国17世纪的工艺百科全书

C.是一部具有总结性的药物学巨著

D.是总结我国古代农业生产的巨著

13.对如下所示大事年表理解正确的一项是()

时间 1662年 1689年 1727年 1771年

事件 郑成功收 复台湾 中俄签订《尼布楚 条约》 清朝在西藏设置 驻藏大臣 蒙古族土尔扈特部回 归祖国

A.统一多民族国家的巩固和发展 B.封建社会的危机

C.繁荣与开放 D.统一多民族国家的建立

14.清朝统治者认为天朝物产丰富,无所不有,不需要同外国进行经济交流。同时,在面对西方殖民扩张时,又惧怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治,于是实行( )

A.闭关锁国政策 B.重农抑商政策

C.恢复经济政策 D.殖民掠夺政策

15.中国传统节日是珍贵的民族文化遗产。“春节写春联,抒发美好愿望,并贴于门上,增加节日的喜庆气氛:端午节吃粽子、划龙舟纪念爱国诗人屈原;中秋节为了寄托团圆情感,人们有赏月和吃月饼的习俗……在传统节日中感受我们的民族文化。”材料反映出( )

A.市民生活丰富多彩 B.传统节日起源最早

C.中华传统文化的传承 D.社会习俗具有娱乐性

二、辨析改错(8分)

16.辨别下列史实的正误,在“答题卷”该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

(1)唐朝李白的诗飘逸洒脱,具有浓郁的浪漫情怀,他因此享有“诗圣”的美誉。

【 】改正:

(2)北宋毕昇发明的雕版印刷术,比欧洲早400年,对人类文明的发展产生了重大影响。

【 】

(3)隋朝工匠李春设计并主持建造的赵州桥是世界上最古老的石拱桥之一。

【 】改正:

(4)清代医药学家李时珍,经过27年的不懈努力,编写出药物学著作《本草纲目》。

【 】改正:

三、材料解析(17题10分,18题10分,共计20分)

17.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一:蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡裘防斗时。养蚕缫茧成匹帛,那堪绕帐作旌旗。城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。

——摘自王建《凉州行》(节选)

材料二:元世祖忽必烈再次完成统一大业,无疑是这一时期各民族冲突与诸政权互动水到渠成的历史性结局。在这一时期中,有着时断时续的民族战争,但也应看到,各民族与各政权之间通过榷场贸易、使者聘问与其他民间途径,促进了相互间的经济文化交流和民族融合。

——摘编自虞云国《试论十至十三世纪中国境内诸政权的互动》

(1)根据材料一,概括唐朝民族交融涉及哪些方面。结合所学知识,归纳唐朝民族交融的特点。(4分)

(2)根据材料二,概括宋元时期民族交融的方式,并列举史实加以说明。(4分)

(3)综合上述材料,谈谈你对我国民族关系发展的认识。(2分)

18.我国自古以来就是一个统一的多民族国家,各民族碰撞、交流,汇聚成多元一体的中华民族。阅读材料回答问题。

材料一 元朝时期蒙古人的西征和南下,产生了中国历史上前所未有的民族大迁徙和民族大融合。大批东来的信仰伊斯兰教的回回人来到中原定居,并与其他民族的人通婚繁衍,逐渐形成一些统称为“回回”的穆斯林少数民族,使伊斯兰教在中国的传播获得了可靠而广泛的群众基础。

——刘杰《试析元朝时回族的社会地位及其形成原因》

材料二 雍正皇帝明确指出:“从俗从宜”,“从安其俗”,强调了不应改变少数民族地区的行政制度、风俗习惯、社会组织和宗教信仰而进行统治。

——余梓东《论清朝的民族政策》

(1)根据材料一,概括元朝时期民族交融的特点。(2分)元朝时期,西藏正式成为我国的行政区。说说元朝为加强对西藏的管辖,在中央设置了什么机构 (2分)

(2)根据材料二,指出清朝加强对少数民族地区管辖时遵循的原则(2分)结合所学知识,举一例清朝时期体现该原则的史实。(2分)

(3)综合上述材料,说说我们今天应该如何处理各民族之间的关系。(2分)

四、活动与探究(12分)

19.阅读材料,完成下列探究活动。(12分)

任务一:【从交通看地理统一】

材料一:这条由钱塘江起,北上贯串长江、淮河而达黄河的运河,是中国交通上的大革命。中国的主要河流均自西而东,是南北界线加深的主因,大运河克服了这个分裂中华文化、经济的障碍,使中华世界的凝聚力量加强。 ——摘编自李定一《中华史纲》 材料二:元代在合理的距离、适当的地点设立站点,一系列站点将交通线路连接起来,形成全国范围的驿站交通网络。对统治者在政治上统一与管理多民族国家起到重要作用,也成为与边疆民族,不同文明之间交流的重要平台。 ——摘编自乌云高娃《元代驿站、客馆的建立及经济文化交流》

(1)根据上表概括元朝驿站体系的特点,并结合所学归纳大运河和驿站制度的共同作用。(4分)

任务二:【从图像悟民族交融】

图1 西夏文刻本《论语》 图2契丹货币 图3 应县木塔

(2)根据任务二,概括辽宋夏金元时期民族交融体现在哪些方面,并任选其中一幅图片进行简要说明。(6分)

任务三:【从探究得总体认识】

(3)综合上述探究及所学知识,谈谈你对统一多民族国家发展的认识。(2分)

七下历史答案

一、选择题。(每题2分,共30分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B B B C A D B C A A B A A C

二、辨析改错(8分)

16.(1)×,将“诗圣”改为“诗仙”。

(2)【×】 将“雕版印刷术”改为“活字印刷术”

(3)√

(4)×;将“清代”改为“明代”

三、材料解析(17题10分,18题10分,共计20分)

17.(1)方面:农业生产、服饰、手工业、音乐。(2分)特点:相互学习、双向交融。(2分)(2)方式:民族战争、榷椎场贸易、使者聘问。(2分)史实:宋辽澶渊之盟后开展榷场贸易。(2分)

(3)认识:民族交融是主流,各民族共同推动国家发展。(2分)

18.(1)特点:民族迁徙与融合规模大,不同民族通婚繁衍;机构:宣政院

(2)原则:从俗从宜(或尊重少数民族习俗);史实:册封达赖和班禅(或设置驻藏大臣、金瓶掣签制度)

(3)坚持民族平等、团结,尊重各民族习俗,促进共同发展

四、活动与探究(12分)

19.(1)特点:设置合理;分布范围广(形成全国范围网络)。(任1点得2分)共同作用:加强了中央集权;促进国内交通发展;推动经济文化交流;有利于加强民族交融;巩固和发展了统一多民族国家。(任2点得2分)

(2)文化、经济(生活)、建筑方面。(3分)示例:图1,西夏仿照汉字创制西夏文字,用西夏文翻译《论语》等儒家经典,反映了少数民族对中原文化的学习和接受,促进了民族交融。(3分)

(3)统一多民族国家的发展是主流;交通的发展、民族之间的交流交融等都推动了统一多民族国家的巩固与发展;各民族共同创造了统一多民族国家的历史。(任2点得2分,其他言之有理也可)

七年级历史(下)

一、单项选择(本大题共15小题,共30分)

1.归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对中国古代历史发展的阶段及其特征的描述,正确的是( )

A.隋唐时期——繁荣与开放的社会 B.秦汉时期——中华文明的蓬勃兴起

C.宋元时期——大一统局面的开创 D.明清时期——政权分立与民族融合

2.隋炀帝认为洛阳地处中原,河运便利,可以解决粮食、物资供应的困难,且其地理位置适中,可以照顾全局。隋炀帝遂于605年下诏营建东都洛阳,其主要目的是( )

A.炫耀王朝国力 B.巩固政治统治

C.推动交通发展 D.减轻民众负担

3.数轴学习法是学习历史的方法之一。下图是我国唐朝时期的时间轴,其中①、③处是()

A.安史之乱、贞观之治 B.唐朝建立、安史之乱

C.黄巢起义、安史之乱 D.安史之乱、黄巢起义

4.靠可信史料认识历史是学习历史应具备的重要能力。研究“中国古代对外交往”可信度最高是( )

A.邮票《玄奘西 B.唐朝墓葬中出土 C.郑和下西洋路线图 D.中国文化读本

行求法》 的非洲黑人俑 《雅克萨之战》

5.下表是某历史学习小组呈现的一个探究成果,可以推断该小组探究的主题是中国古代( )

春秋战国时期的铁农具 汉代的耧车(模型) 唐朝的曲辕犁 宋朝的秧马

A.商业贸易活动活跃 B.手工业规模扩大

C.农业生产工具进步 D.纺织技术的进步

6.钱穆先生说:“唐中叶以前,中国经济文化的支撑点,偏倚在北方。唐中叶以后,中国经济文化的支撑点,偏倚在南方。”这一变化说明唐朝中叶( )

A.经济重心开始南移 B.江南地区开始开发

C.南方成为文化中心 D.经济重心南移完成

7.有人认为,王安石变法以富国而非富民为目标,夺商人、地主、农民之利归国家财政,几乎把整个社会作为“取财”的对象。新法损害了社会各阶级、阶层的利益,导致变法的社会基础丧失。材料表达的是王安石变法( )

A.实施的背景 B.改革的内容 C.取得的成效 D.失败的原因

8.《史记》和《资治通鉴》是我国古代两部著名的史学著作。下列示意图中,哪一字母所代表时期的史实在这两部书中都能查阅到( )

9.有学者认为,尽管元朝行省的名称和官职设置与前代类似,看似沿袭汉地官制,但实质上是基于大蒙古国燕京、别失八里、阿母河三处的“行大断事官”模式建立的。该学者认为行省制度( )

A.消除地方分裂隐患 B.重视因俗而治策略

C.具有民族交融特征 D.符合中央集权需要

10.“家国情怀”是历史学科追求的核心素养之一。“万人一心兮泰山可撼,惟忠与义兮气冲斗牛……上报天子兮下救黔首,杀尽倭奴兮觅个封侯。”这位拥有“家国情怀”的民族英雄是( )

A.戚继光 B.郑和 C.郑成功 D.文天祥

11.朱元璋认为:“西洋诸国素称远蕃,涉海而来,难计岁月。其朝贡无论疏数,厚往薄来可也。”受这一思想的影响,郑和下西洋()

A.慷慨送礼以展现大国风度 B.用中国货物换取海外奇珍

C.积极开拓发展新海上航线 D.展开贸易赚取大额的利润

12.右图为我国的一部古典科技巨著,对它的正确评价是( )

A.是一部综合性高水平地理学专著

B.是中国17世纪的工艺百科全书

C.是一部具有总结性的药物学巨著

D.是总结我国古代农业生产的巨著

13.对如下所示大事年表理解正确的一项是()

时间 1662年 1689年 1727年 1771年

事件 郑成功收 复台湾 中俄签订《尼布楚 条约》 清朝在西藏设置 驻藏大臣 蒙古族土尔扈特部回 归祖国

A.统一多民族国家的巩固和发展 B.封建社会的危机

C.繁荣与开放 D.统一多民族国家的建立

14.清朝统治者认为天朝物产丰富,无所不有,不需要同外国进行经济交流。同时,在面对西方殖民扩张时,又惧怕沿海人民同外国人交往,会危及自己的统治,于是实行( )

A.闭关锁国政策 B.重农抑商政策

C.恢复经济政策 D.殖民掠夺政策

15.中国传统节日是珍贵的民族文化遗产。“春节写春联,抒发美好愿望,并贴于门上,增加节日的喜庆气氛:端午节吃粽子、划龙舟纪念爱国诗人屈原;中秋节为了寄托团圆情感,人们有赏月和吃月饼的习俗……在传统节日中感受我们的民族文化。”材料反映出( )

A.市民生活丰富多彩 B.传统节日起源最早

C.中华传统文化的传承 D.社会习俗具有娱乐性

二、辨析改错(8分)

16.辨别下列史实的正误,在“答题卷”该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

(1)唐朝李白的诗飘逸洒脱,具有浓郁的浪漫情怀,他因此享有“诗圣”的美誉。

【 】改正:

(2)北宋毕昇发明的雕版印刷术,比欧洲早400年,对人类文明的发展产生了重大影响。

【 】

(3)隋朝工匠李春设计并主持建造的赵州桥是世界上最古老的石拱桥之一。

【 】改正:

(4)清代医药学家李时珍,经过27年的不懈努力,编写出药物学著作《本草纲目》。

【 】改正:

三、材料解析(17题10分,18题10分,共计20分)

17.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一:蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡裘防斗时。养蚕缫茧成匹帛,那堪绕帐作旌旗。城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐。

——摘自王建《凉州行》(节选)

材料二:元世祖忽必烈再次完成统一大业,无疑是这一时期各民族冲突与诸政权互动水到渠成的历史性结局。在这一时期中,有着时断时续的民族战争,但也应看到,各民族与各政权之间通过榷场贸易、使者聘问与其他民间途径,促进了相互间的经济文化交流和民族融合。

——摘编自虞云国《试论十至十三世纪中国境内诸政权的互动》

(1)根据材料一,概括唐朝民族交融涉及哪些方面。结合所学知识,归纳唐朝民族交融的特点。(4分)

(2)根据材料二,概括宋元时期民族交融的方式,并列举史实加以说明。(4分)

(3)综合上述材料,谈谈你对我国民族关系发展的认识。(2分)

18.我国自古以来就是一个统一的多民族国家,各民族碰撞、交流,汇聚成多元一体的中华民族。阅读材料回答问题。

材料一 元朝时期蒙古人的西征和南下,产生了中国历史上前所未有的民族大迁徙和民族大融合。大批东来的信仰伊斯兰教的回回人来到中原定居,并与其他民族的人通婚繁衍,逐渐形成一些统称为“回回”的穆斯林少数民族,使伊斯兰教在中国的传播获得了可靠而广泛的群众基础。

——刘杰《试析元朝时回族的社会地位及其形成原因》

材料二 雍正皇帝明确指出:“从俗从宜”,“从安其俗”,强调了不应改变少数民族地区的行政制度、风俗习惯、社会组织和宗教信仰而进行统治。

——余梓东《论清朝的民族政策》

(1)根据材料一,概括元朝时期民族交融的特点。(2分)元朝时期,西藏正式成为我国的行政区。说说元朝为加强对西藏的管辖,在中央设置了什么机构 (2分)

(2)根据材料二,指出清朝加强对少数民族地区管辖时遵循的原则(2分)结合所学知识,举一例清朝时期体现该原则的史实。(2分)

(3)综合上述材料,说说我们今天应该如何处理各民族之间的关系。(2分)

四、活动与探究(12分)

19.阅读材料,完成下列探究活动。(12分)

任务一:【从交通看地理统一】

材料一:这条由钱塘江起,北上贯串长江、淮河而达黄河的运河,是中国交通上的大革命。中国的主要河流均自西而东,是南北界线加深的主因,大运河克服了这个分裂中华文化、经济的障碍,使中华世界的凝聚力量加强。 ——摘编自李定一《中华史纲》 材料二:元代在合理的距离、适当的地点设立站点,一系列站点将交通线路连接起来,形成全国范围的驿站交通网络。对统治者在政治上统一与管理多民族国家起到重要作用,也成为与边疆民族,不同文明之间交流的重要平台。 ——摘编自乌云高娃《元代驿站、客馆的建立及经济文化交流》

(1)根据上表概括元朝驿站体系的特点,并结合所学归纳大运河和驿站制度的共同作用。(4分)

任务二:【从图像悟民族交融】

图1 西夏文刻本《论语》 图2契丹货币 图3 应县木塔

(2)根据任务二,概括辽宋夏金元时期民族交融体现在哪些方面,并任选其中一幅图片进行简要说明。(6分)

任务三:【从探究得总体认识】

(3)综合上述探究及所学知识,谈谈你对统一多民族国家发展的认识。(2分)

七下历史答案

一、选择题。(每题2分,共30分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

答案 A B B B C A D B C A A B A A C

二、辨析改错(8分)

16.(1)×,将“诗圣”改为“诗仙”。

(2)【×】 将“雕版印刷术”改为“活字印刷术”

(3)√

(4)×;将“清代”改为“明代”

三、材料解析(17题10分,18题10分,共计20分)

17.(1)方面:农业生产、服饰、手工业、音乐。(2分)特点:相互学习、双向交融。(2分)(2)方式:民族战争、榷椎场贸易、使者聘问。(2分)史实:宋辽澶渊之盟后开展榷场贸易。(2分)

(3)认识:民族交融是主流,各民族共同推动国家发展。(2分)

18.(1)特点:民族迁徙与融合规模大,不同民族通婚繁衍;机构:宣政院

(2)原则:从俗从宜(或尊重少数民族习俗);史实:册封达赖和班禅(或设置驻藏大臣、金瓶掣签制度)

(3)坚持民族平等、团结,尊重各民族习俗,促进共同发展

四、活动与探究(12分)

19.(1)特点:设置合理;分布范围广(形成全国范围网络)。(任1点得2分)共同作用:加强了中央集权;促进国内交通发展;推动经济文化交流;有利于加强民族交融;巩固和发展了统一多民族国家。(任2点得2分)

(2)文化、经济(生活)、建筑方面。(3分)示例:图1,西夏仿照汉字创制西夏文字,用西夏文翻译《论语》等儒家经典,反映了少数民族对中原文化的学习和接受,促进了民族交融。(3分)

(3)统一多民族国家的发展是主流;交通的发展、民族之间的交流交融等都推动了统一多民族国家的巩固与发展;各民族共同创造了统一多民族国家的历史。(任2点得2分,其他言之有理也可)

同课章节目录