(7)两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变 专题训练(含答案解析)2026届高三统编版(2019)必修中外历史纲要下大单元一轮复习

文档属性

| 名称 | (7)两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变 专题训练(含答案解析)2026届高三统编版(2019)必修中外历史纲要下大单元一轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-05 21:57:37 | ||

图片预览

文档简介

(7)两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变——2024届高考历史大单元一轮复习中外历史纲要下册专题训练【配套新教材】

1.在谈到第一次世界大战爆发的原因时,罗素认为,“许多人确实有一种倾向于战争的本能”,“许多原因导致战争,但是,随着所有市民欢迎战争爆发,‘受挫的情绪’是战争狂热的主要原因”。罗素的观点( )

A.代表了当时欧洲各国的普遍认识 B.不符合唯物史观对战争的正确认识

C.反映了当时英国统治阶级的立场 D.揭示了第一次世界大战爆发的根源

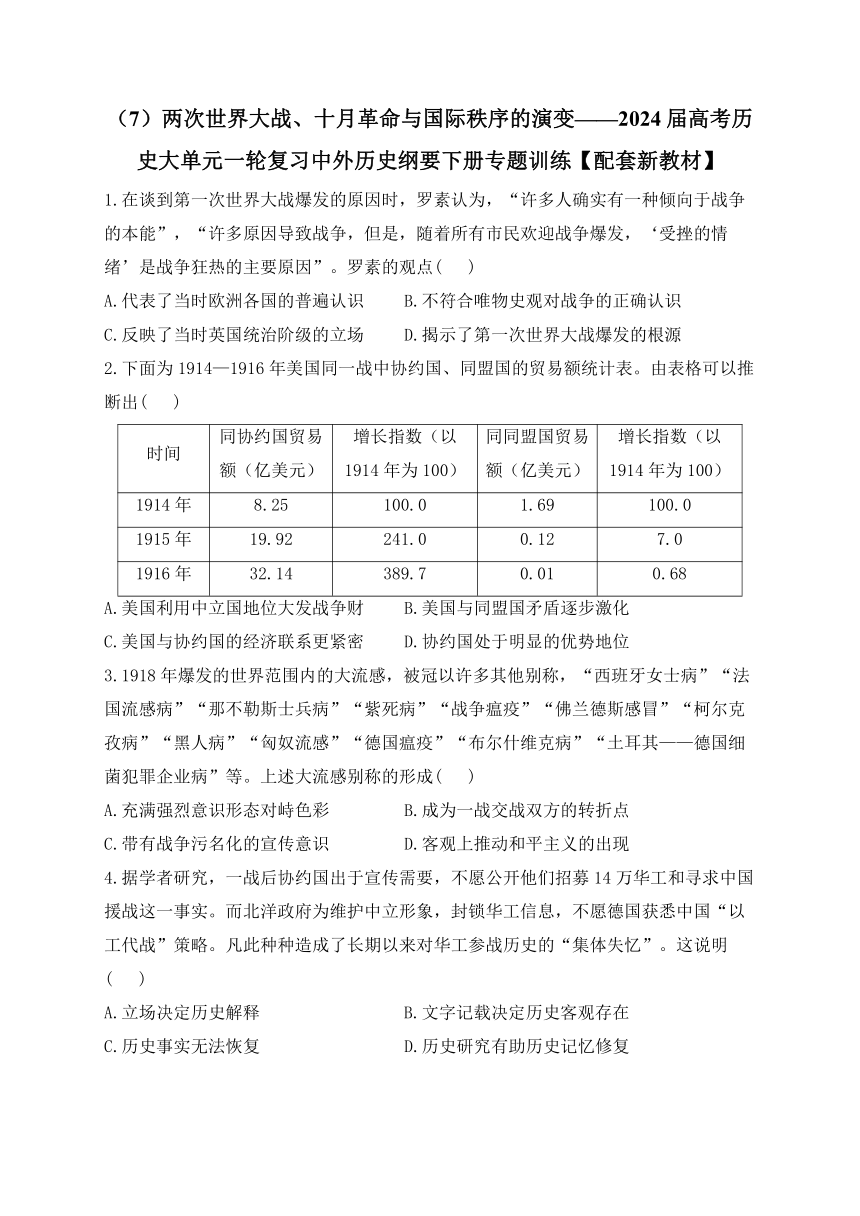

2.下面为1914—1916年美国同一战中协约国、同盟国的贸易额统计表。由表格可以推断出( )

时间 同协约国贸易额(亿美元) 增长指数(以1914年为100) 同同盟国贸易额(亿美元) 增长指数(以1914年为100)

1914年 8.25 100.0 1.69 100.0

1915年 19.92 241.0 0.12 7.0

1916年 32.14 389.7 0.01 0.68

A.美国利用中立国地位大发战争财 B.美国与同盟国矛盾逐步激化

C.美国与协约国的经济联系更紧密 D.协约国处于明显的优势地位

3.1918年爆发的世界范围内的大流感,被冠以许多其他别称,“西班牙女士病”“法国流感病”“那不勒斯士兵病”“紫死病”“战争瘟疫”“佛兰德斯感冒”“柯尔克孜病”“黑人病”“匈奴流感”“德国瘟疫”“布尔什维克病”“土耳其——德国细菌犯罪企业病”等。上述大流感别称的形成( )

A.充满强烈意识形态对峙色彩 B.成为一战交战双方的转折点

C.带有战争污名化的宣传意识 D.客观上推动和平主义的出现

4.据学者研究,一战后协约国出于宣传需要,不愿公开他们招募14万华工和寻求中国援战这一事实。而北洋政府为维护中立形象,封锁华工信息,不愿德国获悉中国“以工代战”策略。凡此种种造成了长期以来对华工参战历史的“集体失忆”。这说明( )

A.立场决定历史解释 B.文字记载决定历史客观存在

C.历史事实无法恢复 D.历史研究有助历史记忆修复

5.1921年列宁在俄共(布)第十次代表大会上指出:在俄国这样一个工人仅占少数、而小农占大多数的国家,要取得社会主义的彻底胜利,必须在掌握国家政权的无产阶级和大多数农民之间达成妥协,要立即修正对农民的政策。列宁的“妥协”实质是( )

A.运用市场与商品货币关系发展生产 B.对战时共产主义政策进行有益补偿

C.强调多种所有制经济成分共同发展 D.对社会经济结构进行社会主义改造

6.围绕一战责任问题,德国史学界一直存在争议。20世纪20年代,德国史学家普遍认为战争的责任并不全在德国,协约国也应负责。到20世纪60年代德国史学家费舍尔等则认为德国的战争计划早就做出,一战就是一场阴谋,德意志帝国要承担完全的历史责任。上述争议( )

A.均未准确揭示一战的根源 B.使德国战争责任愈加明确

C.说明史学研究结论取决于时代需求 D.说明综合多种观点可还原历史事实

7.1935年8月,苏联某煤矿采煤工斯达汉诺夫与上级指派的两名助手分工合作,使用普通风镐,创造了当时采煤量的世界纪录,矿场给予他按采煤数量计算的工资奖励,而不是通常的计时工资。此后全苏掀起“斯达汉诺夫运动”,领取计件工资的工人比例上升到90%.左右。从中可以认识到( )

A.企业生产管理合理化至关重要 B.先进技术的应用创造生产奇迹

C.劳动竞赛支撑经济的不断发展 D.市场经济助力生产积极性提高

8.列宁在《亚洲的觉醒》中写道:“亚洲的觉醒和欧洲先进无产阶级夺取政权斗争的开始,标志着二十世纪初所开创的全世界历史的一个新阶段。”“新阶段”的准确含义是( )

A.资本主义世界殖民体已被打破 B.世界范围内民族民主运动的高涨

C.全世界无产阶级革命的普遍胜利 D.亚洲各国先后取得了民族的独立

9.“驼峰航线”是二战时期中国和盟国之间一条主要的空中通道,驼峰运送行动是世界上规模最大、持续时间最长的空中战略桥梁,为打击日本法西斯作出了重要贡献。这说明( )

A.美国政府从来就是世界和平捍卫者 B.中国经济的落后导致军事实力弱小

C.驼峰航线成为战胜日本的决定因素 D.中国抗战得到国际反法西斯力量支持

10.1938年11月,罗斯福私下里告诉他的财政部长亨利·摩根索,世界滑入战争泥潭这件事情,总体而言可能对美国很有利。罗斯福说:“这些海外军火订单将为这个国家带来繁荣。”这主要表明美国意在( )

A.实行贸易保护主义政策 B.主导制定世界市场规则

C.竭力避免卷入世界大战 D.利用世界大战摆脱危机

11.波茨坦会议对德国确定了“四D计划”,即非军事化、非纳粹化、非工业化(消除军工和垄断)和民主化,以期彻底改造德国社会。其中,非纳粹化的目标是根除纳粹主义存在的社会根源,通过对纳粹追随者的甄别和审判来教育德国民众。非纳粹化运动旨在( )

A.彻底清算德国法西斯组织与战犯 B.深入社会基层扫除法西斯势力的残余

C.为德国战后的和平统一创造条件 D.消除战争威胁并维护世界和平与发展

12.《联合国宪章》规定:我联合国人民同兹决心,欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸,重申基本人权,人格尊严与价值,以及男女与大小各国平等权利之信念……彼此以善邻之道,和睦相处,集中力量,以维持国际和平及安全。这反映出《联合国宪章》( )

A.具有公平正义的国际法价值取向 B.建立了和平解决国际争端的机制

C.进一步完善了国家集体安全体制 D.确定了国际法的主体是主权国家

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1914年以前,欧洲是近代基本的政治思想和政治制度的发源地。正如我们所看到的那样,这些思想和制度的影响已波及全球各个角落。然而,战争的浩劫却使欧洲人士气沮丧,失去信心。1918年12月,当威尔逊(时任美国总统)踏上欧洲血染的土地时,广大欧洲民众以发狂的热情把他当做“人类的国王”“救世主”“和平王子”来欢迎,他们贪婪地聆听着他的有关和平和安全的远景规划。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1928年,苏联开始实行宏伟的五年计划。欧洲大多数人士认为,这一计划是不切实际的,注定要失败的。然而,30年代初期,大多数观察家意识到,改变前俄罗斯帝国的政治和社会的剧变是世界上发生的大事。世界上第一个无产阶级专政的建立是对自由社会的价值和制度的挑战,并且似乎表明了它作为社会和政策体系的可行性,甚至部分追求进步的人们,奏响了一曲访苏交响曲。

——摘编自杰里·本特利等《新全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析欧洲民众情绪变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲人士对“苏联模式”态度的转变,并说明其影响。

14.近现代民族 国家意识 阅读材料,回答下列问题。

材料一 现代民族国家的历史可以追溯到1648年的威斯特法利亚条约,但一般认为以民族主义为寄托的民族国家构建始于18世纪末的法国大革命。霍布斯鲍姆认为,“现代民族主义起源于18世纪末的欧洲,是一个以法国大革命为契机的近代现象”。民族主义是伴随近代西方民族国家构建和民族理论政策研究出现的,它表现出一个简单的政治原则即“坚持政治的和民族的单位必须一致。”……民族主义是一种以民族共同体为依托,强化民族意识和情感、维护民族传统和特点、强调民族利益的思想观念,它可以发展为一种最具民众动员力的社会、政治和文化运动,其终极目标是建立属于自己民族的民族国家。在18世纪末到19世纪中期,民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取公民自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家。这一阶段民族主义思潮的核心思想就是“一个民族,一个国家”,要求实现民族自决,建立自己独立的民族国家。

——摘编自罗富明《中国近代国家建构思想与西方民族主义》

材料二 苏联主张苏、美、英、中,法5个常任理事国应有否决权,即在对具体问题进行表决时,只要5国中有1国反对,表决即当然无效,只有5个常任理事国一致同意决议方能通过。苏联之所以提出否决权问题,是基于这样的考虑:当时5个常任理事国中只有苏联1个社会主义国家,而美、英两国则主张采取少数服从多数的原则,坚决反对否决权。直到1945年2月,在苏联雅尔塔会议上,美、英才同意了苏联提出的否决权问题。从此否决权(也称大国一致原则)写入联合国宪章。按此规定,安理会就非程序问题投票表决时,只要5个常任理事国1国不同意,决议就不能通过。事实上,后来动用否决权最多的是苏联,共动用否决权130多次,其次是美国100余次。

——摘编自徐爱贤、华锦彬《否决权由来:苏联坚持在安理会设立否决权》

(1)根据材料一和所学知识,指出欧洲近代民族主义兴起的历史背景,并结合所学知识指出近代中西方民族主义的差异性。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析苏联坚持“大国一致原则”的原因,并评析联合国宪章中的“大国一致原则”。

答案以及解析

1.答案:B

2.答案:C

解析:从表格中的数据可以看出,1914年,美国与协约国贸易额远超与同盟国的贸易额,到1916年,这种差距进一步扩大,C项正确;表格中数据信息侧重于美国与协约国、同盟国的经济联系,未涉及美国处于中立国地位,排除A项;表格中美国与同盟国的贸易额减少,不等于美国与同盟国的矛盾激化,也无法得出协约国处于优势地位,排除B、D项。

3.答案:C

解析:根据题意可知,1918年大流感流行之际,正值一战时期,战时的敌对心态在污名化其他国家和群体方面被利用到了极致,1918年大流感还被冠以许多其他别称,其中多数基于国籍或种族,C项正确;题干未体现出意识形态,A项排除;一战转折点是凡尔登战役,B项排除;一战结束后出现和平主义思潮,D项排除。

4.答案:D

解析:长期以来对华工参战历史的“集体失忆”,历史研究有助历史记忆修复,故选D项;人们在历史研究中,由于立场和观点的差异,对历史事件的解释往往会有不同,但立场决定历史解释的说法绝对化,排除A项;历史事实客观存在,历史的客观性是由历史本身的特点决定的,排除B项;历史事实可以通过一系列手段予以还原,如考古、资料、口述等等,排除C项。

5.答案:A

解析:1921年列宁决定用粮食税取代余粮收集制,其实质是运用市场与商品货币关系使俄国间接过渡到社会主义,A项正确;1921年新经济政策取代了战时共产主义政策,“有益补偿”说法错误,排除B项;题干只是强调农业政策的调整,不涉及多种所有制经济成分共同发展,排除C项;1921年苏俄没有进行社会主义改造,D项史实错误,排除。

6.答案:A

解析:本题考查第一次世界大战的战争责任问题。材料中不同时期德国史学家对一战责任划分有着不同的结论,但是都没有分析出一战爆发的根源,故A项正确;材料中的结论都还存在争议,B项排除;时代的发展影响史学研究的结论,但“取决于”的说法过于绝对,故C项错误;材料信息并没有还原一战爆发的真相,故D项错误。

7.答案:A

解析:A项正确:材料中斯达汉诺夫被按照采煤量给予工资,随后这种计算工资的方式在苏联逐渐推广开来,这激发了广大工人的工作热情,据此可以得出合理的企业生产管理可以提高工人生产的积极性。B项无中生有:斯达汉诺夫使用普通风镐创造采煤记录,未涉及先进技术的应用。C项主观臆测:材料未涉及劳动竞赛。D项时空错位:材料中的领取计件工资并不是市场经济下的专有行为,且“1935年8月”时,苏联主要采取的是计划经济模式。

8.答案:B

解析:题干“亚洲的觉醒和欧洲先进无产阶级夺取政权斗争的开始”表明,“新阶段”主要指的是世界范围内民族民主运动的高涨,B项正确;A项发生在二战结束后,排除;C项“普遍”说法错误,排除;20世纪初亚洲各国并未先后取得民族独立,D项排除。

9.答案:D

解析:本题考查中国抗战是世界反法西斯战争的重要组成部分。“驼峰运送行动……作出了重要贡献”可知中国抗战得到国际反法西斯力量支持,故选D项;A项“从来”说法与史实不符,排除;材料主旨为“驼峰航线”,未涉及中国军事力量弱小的原因,排除B项;“驼峰航线”成为战胜日本的重要因素,并非决定因素,排除C项。

10.答案:D

解析:选择D:根据材料可知美国对世界爆发战争持比较兴奋的态度,急切盼望军火订单能够推动美国经济走向繁荣,结合所学知识可知,美国在1929年到1933年爆发了严重的经济危机,美国希望通过战争摆脱危机,使美国经济复苏。排除A:美国想通过售卖军火给交战国恢复经济,不能反映实行贸易保护主义政策。排除B:“主导制定世界市场规则”的说法不符合材料主旨。排除C:竭力避免卷入世界大战并不是材料主旨。

11.答案:D

解析:本题考查二战后的非纳粹化运动。波茨坦会议是二战结束之际美、英、苏三国召开的重要国际会议,美、英、苏三国通过波茨坦会议构建战后的世界格局及处理战争遗留问题,故其旨在整个世界而非德国,故选D项;A、B两项都是非纳粹化运动对德国的影响,解决德国问题最终也是为了维护世界的和平与发展,故排除;C项与史实不符,二战后由于美苏冷战,德国走向分裂,故排除。

12.答案:A

解析:A项,据材料“重申基本人权,人格尊严与价值,以及男女与大小各国平等权利之信念”“以维持国际和平及安全”,可知《联合国宪章》具有公平正义的国际法价值取向。故A项正确。

B项,据材料“彼此以善邻之道,和睦相处,集中力量,以维持国际和平及安全”可知,《联合国宪章》提出了和平解决国际争端的方法,而不是“建立了和平解决国际争端的机制”。故B项错误。

C项,据材料“重申基本人权,人格尊严与价值,以及男女与大小各国平等权利之信念”“彼此以善邻之道,和睦相处,集中力量,以维持国际和平及安全”可知题干所述内容与“国家集体安全”没有任何关系。故C项错误。

D项,根据所学知识可知,《威斯特伐利亚条约》确定了国际法的主体是主权国家,而不是“《联合国宪章》”。故D项错误。

综上所述,本题正确答案为A。

13.答案:(1)原因:一战严重破坏了欧洲的社会经济;一战使民众对于欧洲的政治经济制度失去信心;美国经济和国际影响力的提升;这场空前惨烈的战争改变了人们的观念,反对战争,要求和平的运动日益高涨。

(2)转变:由怀疑到认可。

影响:为欧洲一些国家解决经济危机提供借鉴;一定程度上推动了世界反法西斯同盟的建立;影响二战后资本主义国家经济政策的调整。

解析:(1)原因:根据材料一中“1914年以前,欧洲是近代基本的政治思想和政治制度的发源地”“战争的浩劫”可知,一战使欧洲社会遭到严重破坏,导致欧洲人对近代以来的思想和制度产生怀疑和迷茫;根据“欧洲民众以发狂的热情把他当做‘人类的国王’‘救世主’‘和平王子’来欢迎,他们贪婪地聆听着他的有关和平和安全的远景规划”,结合所学知识可知,一战中美国由债务国发展成债权国,威尔逊提出“十四点和平计划”,迎合了欧洲人民反战和平愿望。

(2)转变:根据材料二中“1928年,苏联开始实行宏伟的五年计划。欧洲大多数人士认为,这一计划是不切实际的,注定要失败的”“30年代初期,大多数观察家意识到,改变前俄罗斯帝国的政治和社会的剧变是世界上发生的大事”,可知,欧洲人士对“苏联模式”态度由质疑转变为关注、学习。影响:根据材料二中“它作为社会和政策体系的可行性。甚至部分追求进步的人们,奏响了一曲访苏交响曲”,结合所学知识,从经济、政治和思想等方面分析可知,促使欧洲国家在二战后借鉴苏联工业化的经验,加强对经济的干预,强化国家的经济职能,推动凯恩斯主义即国家垄断资本主义新思想和新模式的产生和大规模运用。

14、答案:(1)背景:资本主义经济的产生和发展;资产阶级力量壮大,欧洲反封建反教会的要求;人文主义思想发展,文艺复兴、宗教改革、启蒙运动的推动。

差异:时间上,中国民族主义晚于西方民族主义;内涵上,西方核心是反封建建立民主政权,中国有反封建求民主、反侵略求民族独立的双重含义。

(2)答案:原因:苏联意识到战后美国将成为主要对手,苏联是安理会常任理事国中唯一的社会主义国家,居于少数地位;坚持大国一致的规定可以更好地维护国家利益。

评析:有利于保护社会主义国家和落后国家的利益,一定程度上防止了美国利用联合国称霸世界,有利于维护世界的和平与安全;一些大国滥用否决权,阻碍了安理会职能的公正行使;成为某些大国推行霸权主义和强权政治的工具。

解析:(1)本题主要考查欧洲近代民族主义。第一小问,根据材料“民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取公民自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家”“现代民族主义起源于18世纪末的欧洲”并结合所学知识,从经济、阶级、思想等角度回答。第二小问,根据上述回答并结合所学知识,从时间、内涵角度分析作答。

(2)本题主要考查联合国的相关知识。第一小问“原因”,根据材料“美、英两国则主张采取少数服从多数的原则,坚决反对否决权”“只要5个常任理事国1国不同意,决议就不能通过”“后来动用否决权最多的是苏联”并结合所学知识从“二战”后美苏关系和苏联的动机与企图等角度分析作答。第二小问,根据材料“后来动用否决权最多的是苏联,共动用否决权130多次,其次是美国100余次”并结合联合国的发展历程、“二战”后国际关系、美苏关系的演变等进行评析。

1.在谈到第一次世界大战爆发的原因时,罗素认为,“许多人确实有一种倾向于战争的本能”,“许多原因导致战争,但是,随着所有市民欢迎战争爆发,‘受挫的情绪’是战争狂热的主要原因”。罗素的观点( )

A.代表了当时欧洲各国的普遍认识 B.不符合唯物史观对战争的正确认识

C.反映了当时英国统治阶级的立场 D.揭示了第一次世界大战爆发的根源

2.下面为1914—1916年美国同一战中协约国、同盟国的贸易额统计表。由表格可以推断出( )

时间 同协约国贸易额(亿美元) 增长指数(以1914年为100) 同同盟国贸易额(亿美元) 增长指数(以1914年为100)

1914年 8.25 100.0 1.69 100.0

1915年 19.92 241.0 0.12 7.0

1916年 32.14 389.7 0.01 0.68

A.美国利用中立国地位大发战争财 B.美国与同盟国矛盾逐步激化

C.美国与协约国的经济联系更紧密 D.协约国处于明显的优势地位

3.1918年爆发的世界范围内的大流感,被冠以许多其他别称,“西班牙女士病”“法国流感病”“那不勒斯士兵病”“紫死病”“战争瘟疫”“佛兰德斯感冒”“柯尔克孜病”“黑人病”“匈奴流感”“德国瘟疫”“布尔什维克病”“土耳其——德国细菌犯罪企业病”等。上述大流感别称的形成( )

A.充满强烈意识形态对峙色彩 B.成为一战交战双方的转折点

C.带有战争污名化的宣传意识 D.客观上推动和平主义的出现

4.据学者研究,一战后协约国出于宣传需要,不愿公开他们招募14万华工和寻求中国援战这一事实。而北洋政府为维护中立形象,封锁华工信息,不愿德国获悉中国“以工代战”策略。凡此种种造成了长期以来对华工参战历史的“集体失忆”。这说明( )

A.立场决定历史解释 B.文字记载决定历史客观存在

C.历史事实无法恢复 D.历史研究有助历史记忆修复

5.1921年列宁在俄共(布)第十次代表大会上指出:在俄国这样一个工人仅占少数、而小农占大多数的国家,要取得社会主义的彻底胜利,必须在掌握国家政权的无产阶级和大多数农民之间达成妥协,要立即修正对农民的政策。列宁的“妥协”实质是( )

A.运用市场与商品货币关系发展生产 B.对战时共产主义政策进行有益补偿

C.强调多种所有制经济成分共同发展 D.对社会经济结构进行社会主义改造

6.围绕一战责任问题,德国史学界一直存在争议。20世纪20年代,德国史学家普遍认为战争的责任并不全在德国,协约国也应负责。到20世纪60年代德国史学家费舍尔等则认为德国的战争计划早就做出,一战就是一场阴谋,德意志帝国要承担完全的历史责任。上述争议( )

A.均未准确揭示一战的根源 B.使德国战争责任愈加明确

C.说明史学研究结论取决于时代需求 D.说明综合多种观点可还原历史事实

7.1935年8月,苏联某煤矿采煤工斯达汉诺夫与上级指派的两名助手分工合作,使用普通风镐,创造了当时采煤量的世界纪录,矿场给予他按采煤数量计算的工资奖励,而不是通常的计时工资。此后全苏掀起“斯达汉诺夫运动”,领取计件工资的工人比例上升到90%.左右。从中可以认识到( )

A.企业生产管理合理化至关重要 B.先进技术的应用创造生产奇迹

C.劳动竞赛支撑经济的不断发展 D.市场经济助力生产积极性提高

8.列宁在《亚洲的觉醒》中写道:“亚洲的觉醒和欧洲先进无产阶级夺取政权斗争的开始,标志着二十世纪初所开创的全世界历史的一个新阶段。”“新阶段”的准确含义是( )

A.资本主义世界殖民体已被打破 B.世界范围内民族民主运动的高涨

C.全世界无产阶级革命的普遍胜利 D.亚洲各国先后取得了民族的独立

9.“驼峰航线”是二战时期中国和盟国之间一条主要的空中通道,驼峰运送行动是世界上规模最大、持续时间最长的空中战略桥梁,为打击日本法西斯作出了重要贡献。这说明( )

A.美国政府从来就是世界和平捍卫者 B.中国经济的落后导致军事实力弱小

C.驼峰航线成为战胜日本的决定因素 D.中国抗战得到国际反法西斯力量支持

10.1938年11月,罗斯福私下里告诉他的财政部长亨利·摩根索,世界滑入战争泥潭这件事情,总体而言可能对美国很有利。罗斯福说:“这些海外军火订单将为这个国家带来繁荣。”这主要表明美国意在( )

A.实行贸易保护主义政策 B.主导制定世界市场规则

C.竭力避免卷入世界大战 D.利用世界大战摆脱危机

11.波茨坦会议对德国确定了“四D计划”,即非军事化、非纳粹化、非工业化(消除军工和垄断)和民主化,以期彻底改造德国社会。其中,非纳粹化的目标是根除纳粹主义存在的社会根源,通过对纳粹追随者的甄别和审判来教育德国民众。非纳粹化运动旨在( )

A.彻底清算德国法西斯组织与战犯 B.深入社会基层扫除法西斯势力的残余

C.为德国战后的和平统一创造条件 D.消除战争威胁并维护世界和平与发展

12.《联合国宪章》规定:我联合国人民同兹决心,欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸,重申基本人权,人格尊严与价值,以及男女与大小各国平等权利之信念……彼此以善邻之道,和睦相处,集中力量,以维持国际和平及安全。这反映出《联合国宪章》( )

A.具有公平正义的国际法价值取向 B.建立了和平解决国际争端的机制

C.进一步完善了国家集体安全体制 D.确定了国际法的主体是主权国家

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1914年以前,欧洲是近代基本的政治思想和政治制度的发源地。正如我们所看到的那样,这些思想和制度的影响已波及全球各个角落。然而,战争的浩劫却使欧洲人士气沮丧,失去信心。1918年12月,当威尔逊(时任美国总统)踏上欧洲血染的土地时,广大欧洲民众以发狂的热情把他当做“人类的国王”“救世主”“和平王子”来欢迎,他们贪婪地聆听着他的有关和平和安全的远景规划。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1928年,苏联开始实行宏伟的五年计划。欧洲大多数人士认为,这一计划是不切实际的,注定要失败的。然而,30年代初期,大多数观察家意识到,改变前俄罗斯帝国的政治和社会的剧变是世界上发生的大事。世界上第一个无产阶级专政的建立是对自由社会的价值和制度的挑战,并且似乎表明了它作为社会和政策体系的可行性,甚至部分追求进步的人们,奏响了一曲访苏交响曲。

——摘编自杰里·本特利等《新全球史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析欧洲民众情绪变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲人士对“苏联模式”态度的转变,并说明其影响。

14.近现代民族 国家意识 阅读材料,回答下列问题。

材料一 现代民族国家的历史可以追溯到1648年的威斯特法利亚条约,但一般认为以民族主义为寄托的民族国家构建始于18世纪末的法国大革命。霍布斯鲍姆认为,“现代民族主义起源于18世纪末的欧洲,是一个以法国大革命为契机的近代现象”。民族主义是伴随近代西方民族国家构建和民族理论政策研究出现的,它表现出一个简单的政治原则即“坚持政治的和民族的单位必须一致。”……民族主义是一种以民族共同体为依托,强化民族意识和情感、维护民族传统和特点、强调民族利益的思想观念,它可以发展为一种最具民众动员力的社会、政治和文化运动,其终极目标是建立属于自己民族的民族国家。在18世纪末到19世纪中期,民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取公民自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家。这一阶段民族主义思潮的核心思想就是“一个民族,一个国家”,要求实现民族自决,建立自己独立的民族国家。

——摘编自罗富明《中国近代国家建构思想与西方民族主义》

材料二 苏联主张苏、美、英、中,法5个常任理事国应有否决权,即在对具体问题进行表决时,只要5国中有1国反对,表决即当然无效,只有5个常任理事国一致同意决议方能通过。苏联之所以提出否决权问题,是基于这样的考虑:当时5个常任理事国中只有苏联1个社会主义国家,而美、英两国则主张采取少数服从多数的原则,坚决反对否决权。直到1945年2月,在苏联雅尔塔会议上,美、英才同意了苏联提出的否决权问题。从此否决权(也称大国一致原则)写入联合国宪章。按此规定,安理会就非程序问题投票表决时,只要5个常任理事国1国不同意,决议就不能通过。事实上,后来动用否决权最多的是苏联,共动用否决权130多次,其次是美国100余次。

——摘编自徐爱贤、华锦彬《否决权由来:苏联坚持在安理会设立否决权》

(1)根据材料一和所学知识,指出欧洲近代民族主义兴起的历史背景,并结合所学知识指出近代中西方民族主义的差异性。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析苏联坚持“大国一致原则”的原因,并评析联合国宪章中的“大国一致原则”。

答案以及解析

1.答案:B

2.答案:C

解析:从表格中的数据可以看出,1914年,美国与协约国贸易额远超与同盟国的贸易额,到1916年,这种差距进一步扩大,C项正确;表格中数据信息侧重于美国与协约国、同盟国的经济联系,未涉及美国处于中立国地位,排除A项;表格中美国与同盟国的贸易额减少,不等于美国与同盟国的矛盾激化,也无法得出协约国处于优势地位,排除B、D项。

3.答案:C

解析:根据题意可知,1918年大流感流行之际,正值一战时期,战时的敌对心态在污名化其他国家和群体方面被利用到了极致,1918年大流感还被冠以许多其他别称,其中多数基于国籍或种族,C项正确;题干未体现出意识形态,A项排除;一战转折点是凡尔登战役,B项排除;一战结束后出现和平主义思潮,D项排除。

4.答案:D

解析:长期以来对华工参战历史的“集体失忆”,历史研究有助历史记忆修复,故选D项;人们在历史研究中,由于立场和观点的差异,对历史事件的解释往往会有不同,但立场决定历史解释的说法绝对化,排除A项;历史事实客观存在,历史的客观性是由历史本身的特点决定的,排除B项;历史事实可以通过一系列手段予以还原,如考古、资料、口述等等,排除C项。

5.答案:A

解析:1921年列宁决定用粮食税取代余粮收集制,其实质是运用市场与商品货币关系使俄国间接过渡到社会主义,A项正确;1921年新经济政策取代了战时共产主义政策,“有益补偿”说法错误,排除B项;题干只是强调农业政策的调整,不涉及多种所有制经济成分共同发展,排除C项;1921年苏俄没有进行社会主义改造,D项史实错误,排除。

6.答案:A

解析:本题考查第一次世界大战的战争责任问题。材料中不同时期德国史学家对一战责任划分有着不同的结论,但是都没有分析出一战爆发的根源,故A项正确;材料中的结论都还存在争议,B项排除;时代的发展影响史学研究的结论,但“取决于”的说法过于绝对,故C项错误;材料信息并没有还原一战爆发的真相,故D项错误。

7.答案:A

解析:A项正确:材料中斯达汉诺夫被按照采煤量给予工资,随后这种计算工资的方式在苏联逐渐推广开来,这激发了广大工人的工作热情,据此可以得出合理的企业生产管理可以提高工人生产的积极性。B项无中生有:斯达汉诺夫使用普通风镐创造采煤记录,未涉及先进技术的应用。C项主观臆测:材料未涉及劳动竞赛。D项时空错位:材料中的领取计件工资并不是市场经济下的专有行为,且“1935年8月”时,苏联主要采取的是计划经济模式。

8.答案:B

解析:题干“亚洲的觉醒和欧洲先进无产阶级夺取政权斗争的开始”表明,“新阶段”主要指的是世界范围内民族民主运动的高涨,B项正确;A项发生在二战结束后,排除;C项“普遍”说法错误,排除;20世纪初亚洲各国并未先后取得民族独立,D项排除。

9.答案:D

解析:本题考查中国抗战是世界反法西斯战争的重要组成部分。“驼峰运送行动……作出了重要贡献”可知中国抗战得到国际反法西斯力量支持,故选D项;A项“从来”说法与史实不符,排除;材料主旨为“驼峰航线”,未涉及中国军事力量弱小的原因,排除B项;“驼峰航线”成为战胜日本的重要因素,并非决定因素,排除C项。

10.答案:D

解析:选择D:根据材料可知美国对世界爆发战争持比较兴奋的态度,急切盼望军火订单能够推动美国经济走向繁荣,结合所学知识可知,美国在1929年到1933年爆发了严重的经济危机,美国希望通过战争摆脱危机,使美国经济复苏。排除A:美国想通过售卖军火给交战国恢复经济,不能反映实行贸易保护主义政策。排除B:“主导制定世界市场规则”的说法不符合材料主旨。排除C:竭力避免卷入世界大战并不是材料主旨。

11.答案:D

解析:本题考查二战后的非纳粹化运动。波茨坦会议是二战结束之际美、英、苏三国召开的重要国际会议,美、英、苏三国通过波茨坦会议构建战后的世界格局及处理战争遗留问题,故其旨在整个世界而非德国,故选D项;A、B两项都是非纳粹化运动对德国的影响,解决德国问题最终也是为了维护世界的和平与发展,故排除;C项与史实不符,二战后由于美苏冷战,德国走向分裂,故排除。

12.答案:A

解析:A项,据材料“重申基本人权,人格尊严与价值,以及男女与大小各国平等权利之信念”“以维持国际和平及安全”,可知《联合国宪章》具有公平正义的国际法价值取向。故A项正确。

B项,据材料“彼此以善邻之道,和睦相处,集中力量,以维持国际和平及安全”可知,《联合国宪章》提出了和平解决国际争端的方法,而不是“建立了和平解决国际争端的机制”。故B项错误。

C项,据材料“重申基本人权,人格尊严与价值,以及男女与大小各国平等权利之信念”“彼此以善邻之道,和睦相处,集中力量,以维持国际和平及安全”可知题干所述内容与“国家集体安全”没有任何关系。故C项错误。

D项,根据所学知识可知,《威斯特伐利亚条约》确定了国际法的主体是主权国家,而不是“《联合国宪章》”。故D项错误。

综上所述,本题正确答案为A。

13.答案:(1)原因:一战严重破坏了欧洲的社会经济;一战使民众对于欧洲的政治经济制度失去信心;美国经济和国际影响力的提升;这场空前惨烈的战争改变了人们的观念,反对战争,要求和平的运动日益高涨。

(2)转变:由怀疑到认可。

影响:为欧洲一些国家解决经济危机提供借鉴;一定程度上推动了世界反法西斯同盟的建立;影响二战后资本主义国家经济政策的调整。

解析:(1)原因:根据材料一中“1914年以前,欧洲是近代基本的政治思想和政治制度的发源地”“战争的浩劫”可知,一战使欧洲社会遭到严重破坏,导致欧洲人对近代以来的思想和制度产生怀疑和迷茫;根据“欧洲民众以发狂的热情把他当做‘人类的国王’‘救世主’‘和平王子’来欢迎,他们贪婪地聆听着他的有关和平和安全的远景规划”,结合所学知识可知,一战中美国由债务国发展成债权国,威尔逊提出“十四点和平计划”,迎合了欧洲人民反战和平愿望。

(2)转变:根据材料二中“1928年,苏联开始实行宏伟的五年计划。欧洲大多数人士认为,这一计划是不切实际的,注定要失败的”“30年代初期,大多数观察家意识到,改变前俄罗斯帝国的政治和社会的剧变是世界上发生的大事”,可知,欧洲人士对“苏联模式”态度由质疑转变为关注、学习。影响:根据材料二中“它作为社会和政策体系的可行性。甚至部分追求进步的人们,奏响了一曲访苏交响曲”,结合所学知识,从经济、政治和思想等方面分析可知,促使欧洲国家在二战后借鉴苏联工业化的经验,加强对经济的干预,强化国家的经济职能,推动凯恩斯主义即国家垄断资本主义新思想和新模式的产生和大规模运用。

14、答案:(1)背景:资本主义经济的产生和发展;资产阶级力量壮大,欧洲反封建反教会的要求;人文主义思想发展,文艺复兴、宗教改革、启蒙运动的推动。

差异:时间上,中国民族主义晚于西方民族主义;内涵上,西方核心是反封建建立民主政权,中国有反封建求民主、反侵略求民族独立的双重含义。

(2)答案:原因:苏联意识到战后美国将成为主要对手,苏联是安理会常任理事国中唯一的社会主义国家,居于少数地位;坚持大国一致的规定可以更好地维护国家利益。

评析:有利于保护社会主义国家和落后国家的利益,一定程度上防止了美国利用联合国称霸世界,有利于维护世界的和平与安全;一些大国滥用否决权,阻碍了安理会职能的公正行使;成为某些大国推行霸权主义和强权政治的工具。

解析:(1)本题主要考查欧洲近代民族主义。第一小问,根据材料“民族主义和民主主义结合起来,在资产阶级革命的背景下,通过反对封建专制主义,争取公民自由和民主权利,开始构建服务于资本主义生产方式的近代民族国家”“现代民族主义起源于18世纪末的欧洲”并结合所学知识,从经济、阶级、思想等角度回答。第二小问,根据上述回答并结合所学知识,从时间、内涵角度分析作答。

(2)本题主要考查联合国的相关知识。第一小问“原因”,根据材料“美、英两国则主张采取少数服从多数的原则,坚决反对否决权”“只要5个常任理事国1国不同意,决议就不能通过”“后来动用否决权最多的是苏联”并结合所学知识从“二战”后美苏关系和苏联的动机与企图等角度分析作答。第二小问,根据材料“后来动用否决权最多的是苏联,共动用否决权130多次,其次是美国100余次”并结合联合国的发展历程、“二战”后国际关系、美苏关系的演变等进行评析。

同课章节目录