人教2025版地理八年级上册2.2 气候 第2课时 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教2025版地理八年级上册2.2 气候 第2课时 教案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-06 11:38:40 | ||

图片预览

文档简介

课题 气候 - 第2课时

教学目标

学生能够运用年降水量分布图,准确描述我国降水的空间分布规律。 阅读降水量柱状图,说出我国降水的季节分配特点。 了解我国干湿地区的划分依据、名称和分布范围,理解干湿地区对植被、农业生产等方面的影响。 归纳我国气候的主要特征,理解我国气候复杂多样和季风气候显著的表现及形成原因。

重难点

我国降水的时空分布规律。 我国干湿地区的划分及分布。 我国气候的主要特征。

教学方法

任务驱动法:设计一系列具有针对性和层次性的任务,阅读地图总结规律、分析图表得出结论、小组讨论案例等,让学生在完成任务的过程中主动探索知识,掌握技能,培养能力。 地图演示法:充分利用各种地图,将抽象的地理知识直观化、形象化,引导学生通过观察地图,获取地理信息,归纳地理规律,提高学生的地理空间思维能力。 小组合作法:组织学生进行小组合作学习,共同探讨问题,交流观点,培养学生的团队协作精神和合作交流能力,同时让学生在思维碰撞中深化对知识的理解。 案例分析法:引入生活中的实际案例,不同地区的农业生产、民居建筑等,让学生运用所学的气候知识进行分析,使学生体会到地理知识与生活的紧密联系,提高学生学习地理的兴趣和应用知识的能力。

教学过程(总时长:45分钟)

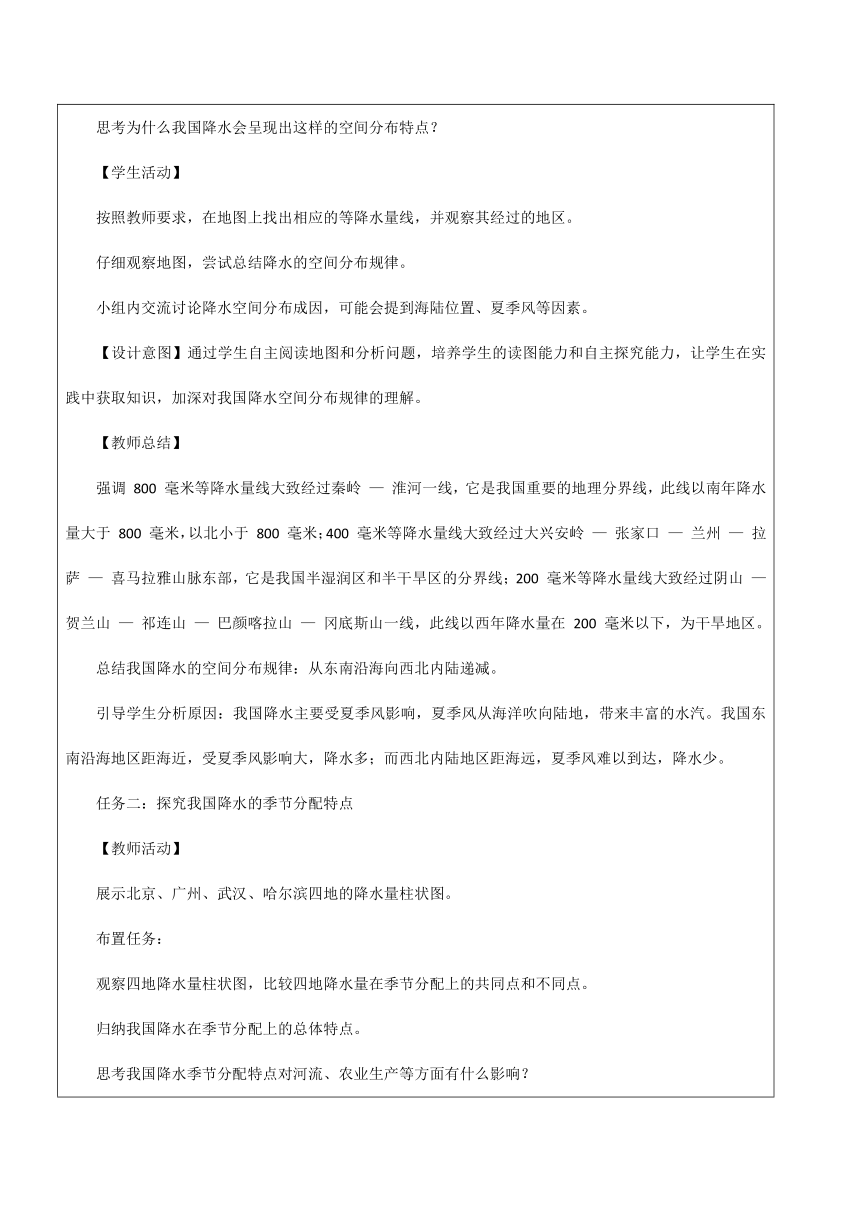

(一)导入新课 【教师活动】 展示两组图片,一组是我国南方水乡如江南古镇小桥流水、河网密布的景观图,另一组是我国西北内陆沙漠广布、干旱缺水的景观图。 提问:“同学们,观察这两组图片,大家能明显看出我国南方和西北内陆地区在自然景观上存在很大差异,那是什么原因导致了这种差异呢?这种差异与我们今天要学习的降水又有怎样的关系呢?” 【学生活动】 观察图片,思考教师提出的问题。 可能会回答出降水多少不同导致景观差异等答案。 【设计意图】通过展示具有鲜明对比的图片,引发学生的好奇心和探究欲望,从而顺利引入本节课关于我国降水和气候特征的学习内容。 (二)我国降水的分布特点 任务一:探究我国降水的空间分布规律 【教师活动】 展示 “中国年降水量分布图”,指导学生阅读地图的方法,包括观察图例、了解不同颜色和线条代表的降水量数值范围,以及注意等温线的延伸方向和疏密程度等。 布置任务: 找出图中的 800 毫米、400 毫米、200 毫米等降水量线,观察它们大致经过的地区。 观察我国年降水量的空间分布,总结从东南沿海向西北内陆年降水量的变化规律。 思考为什么我国降水会呈现出这样的空间分布特点? 【学生活动】 按照教师要求,在地图上找出相应的等降水量线,并观察其经过的地区。 仔细观察地图,尝试总结降水的空间分布规律。 小组内交流讨论降水空间分布成因,可能会提到海陆位置、夏季风等因素。 【设计意图】通过学生自主阅读地图和分析问题,培养学生的读图能力和自主探究能力,让学生在实践中获取知识,加深对我国降水空间分布规律的理解。 【教师总结】 强调 800 毫米等降水量线大致经过秦岭 — 淮河一线,它是我国重要的地理分界线,此线以南年降水量大于 800 毫米,以北小于 800 毫米;400 毫米等降水量线大致经过大兴安岭 — 张家口 — 兰州 — 拉萨 — 喜马拉雅山脉东部,它是我国半湿润区和半干旱区的分界线;200 毫米等降水量线大致经过阴山 — 贺兰山 — 祁连山 — 巴颜喀拉山 — 冈底斯山一线,此线以西年降水量在 200 毫米以下,为干旱地区。 总结我国降水的空间分布规律:从东南沿海向西北内陆递减。 引导学生分析原因:我国降水主要受夏季风影响,夏季风从海洋吹向陆地,带来丰富的水汽。我国东南沿海地区距海近,受夏季风影响大,降水多;而西北内陆地区距海远,夏季风难以到达,降水少。 任务二:探究我国降水的季节分配特点 【教师活动】 展示北京、广州、武汉、哈尔滨四地的降水量柱状图。 布置任务: 观察四地降水量柱状图,比较四地降水量在季节分配上的共同点和不同点。 归纳我国降水在季节分配上的总体特点。 思考我国降水季节分配特点对河流、农业生产等方面有什么影响? 【学生活动】 仔细观察四地降水量柱状图,从降水量的多少、集中的季节等方面比较异同点。 尝试归纳我国降水季节分配的总体特点。 结合生活实际和已有知识,思考降水季节分配特点对河流、农业生产的影响,如河流汛期、灌溉用水等方面,并在小组内交流讨论。 【设计意图】通过对比分析不同地区的降水量柱状图,培养学生的图表分析能力和归纳总结能力,让学生从具体案例中抽象出一般规律,理解我国降水的季节分配特点及其影响。 【教师总结】 总结四地降水量季节分配的共同点:降水集中在夏季(5 - 9 月);不同点:广州雨季开始早,结束晚,雨季长,降水量多;哈尔滨雨季开始晚,结束早,雨季短,降水量少;武汉和北京介于两者之间。 归纳我国降水季节分配特点:降水季节分配不均,降水集中在夏季,南方雨季长,北方雨季短。 举例说明降水季节分配特点对河流、农业生产的影响:降水集中在夏季,使得我国河流在夏季形成汛期;降水季节分配不均,易导致旱涝灾害,对农业生产影响大,在降水少的季节需要灌溉,而降水过多时又可能引发洪涝灾害,影响农作物生长。 (三)我国干湿地区的划分 任务三:了解我国干湿地区的划分 【教师活动】 播放关于干湿地区划分的动画视频,简单介绍干湿地区的划分依据是降水量与蒸发量的对比关系。降水量大于蒸发量,气候湿润;降水量小于蒸发量,气候干旱。 展示 “我国干湿地区分布图”,布置任务: 读图,说出我国划分为哪几个干湿地区? 找出秦岭 — 淮河线,看看它是哪两个干湿地区的分界线? 结合 “中国年降水量分布图”,分析不同干湿地区的年降水量范围。 思考不同干湿地区的植被类型和农业生产方式有何差异? 【学生活动】 观看视频,了解干湿地区划分的依据。 阅读地图,回答问题,明确我国划分为湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区四个干湿地区。 对比 “我国干湿地区分布图” 和 “中国年降水量分布图”,分析不同干湿地区的年降水量范围。 结合生活实际和所学知识,思考不同干湿地区植被类型(如湿润地区以森林为主,半湿润地区以森林草原为主,半干旱地区以草原为主,干旱地区以荒漠为主)和农业生产方式(湿润、半湿润地区以种植业为主,半干旱、干旱地区以畜牧业为主,在有灌溉水源的地区可发展灌溉农业)的差异,并在小组内交流讨论。 【设计意图】通过动画视频和地图阅读,让学生直观了解我国干湿地区的划分情况,再通过思考讨论干湿地区对植被和农业生产的影响,培养学生理论联系实际的能力,体现地理学科的实用性。 【教师总结】 明确我国干湿地区的划分:湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区。 强调秦岭 — 淮河线是湿润地区和半湿润地区的分界线。 总结不同干湿地区的年降水量范围:湿润地区年降水量一般在 800 毫米以上;半湿润地区年降水量在 400 - 800 毫米之间;半干旱地区年降水量在 200 - 400 毫米之间;干旱地区年降水量在 200 毫米以下。 详细说明不同干湿地区植被类型和农业生产方式的差异及其原因,强化学生对人地关系的理解。 (四)我国气候的主要特征 任务四:归纳我国气候的主要特征 【教师活动】 引导学生回顾前面所学的我国气温分布特点、降水分布特点以及温度带和干湿地区的划分等知识。 展示我国气候类型分布图,布置任务: 观察我国气候类型分布图,说出我国主要有哪些气候类型? 结合我国的地理位置、地形等因素,分析我国气候复杂多样的原因。 举例说明我国气候复杂多样对农业生产和人们生活的影响。 观察我国东部地区的气候类型分布,思考我国季风气候显著的表现及形成原因是什么? 分析季风气候对我国农业生产的有利和不利影响。 【学生活动】 回顾前面所学知识,为归纳气候特征做准备。 阅读我国气候类型分布图,识别我国主要的气候类型,如热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候、高原山地气候等。 从纬度位置、海陆位置、地形等方面分析我国气候复杂多样的原因,并在小组内交流讨论。 结合生活实际,举例说明气候复杂多样对农业生产(如不同气候区种植不同农作物,作物熟制不同)和人们生活(如传统民居建筑风格、饮食习惯等)的影响。 观察我国东部地区气候类型分布,思考季风气候显著的表现(如冬季盛行偏北风,寒冷干燥;夏季盛行偏南风,温暖湿润)及形成原因(主要是海陆热力性质差异,我国位于世界最大的大陆 —— 亚欧大陆东部,面临世界最大的大洋 —— 太平洋,海陆热力差异显著),并进行小组讨论。 分析季风气候对农业生产的有利影响(雨热同期,有利于农作物生长)和不利影响(夏季风不稳定,易导致旱涝灾害)。 【设计意图】通过引导学生回顾旧知、分析地图和讨论问题,培养学生的知识整合能力和综合分析能力,让学生全面理解我国气候的主要特征及其形成原因和影响,树立人地协调发展的观念。 【教师总结】 归纳我国气候的主要特征:气候复杂多样,季风气候显著。 详细阐述我国气候复杂多样的原因:我国地域辽阔,南北跨纬度广,地跨热带、亚热带、温带;东西距海远近差异大,受海洋影响程度不同;地形复杂多样,地势高低悬殊,增加了气候的复杂性。 深入讲解我国季风气候显著的表现和形成原因,强调季风气候对我国农业生产的重要影响,有利方面是雨热同期,满足农作物生长对热量和水分的需求;不利方面是夏季风的强弱、进退不稳定,导致降水的季节和年际变化大,易发生旱涝灾害,对农业生产造成威胁。 (五)合作探究 【教师活动】 展示一些不同地区的农业生产场景、传统民居图片等资料,分组讨论:不同地区的气候条件对当地农业生产和人们生活方式产生了怎样的影响?这些影响反映了我国气候的哪些特征? 巡视各小组讨论情况,适时给予指导和启发,引导学生从气温、降水、干湿地区、气候类型等方面进行分析。 【学生活动】 分小组进行讨论,仔细观察资料,结合所学的气候知识,分析气候对农业生产(如农作物种类、种植制度、灌溉方式等)和人们生活方式(如传统民居建筑特点、服饰、饮食等)的影响,并探讨这些影响与我国气候特征的关系。 小组代表发言,展示小组讨论成果,其他小组进行补充和评价,相互学习,共同完善对问题的认识。 【设计意图】通过小组合作探究活动,培养学生的团队合作精神和综合运用知识解决实际问题的能力,让学生在交流中拓宽思维,深化对我国气候特征及其对生产生活影响的理解,增强人地协调观。 (六)课堂小结 【教师活动】 引导学生回顾本节课所学内容,包括我国降水的时空分布规律、干湿地区的划分、我国气候的主要特征及其形成原因和影响等。 强调重点和难点知识,帮助学生构建知识体系,梳理知识脉络,使学生对本节课内容有一个系统、全面的认识。 【学生活动】 跟随教师的引导,回顾本节课知识点,在脑海中形成知识框架。 提出自己在学习过程中存在的疑问,教师进行解答,确保学生对知识的理解和掌握。 【设计意图】通过课堂小结,帮助学生巩固所学内容,及时发现并解决学生的问题,提高学习效果,培养学生总结归纳的学习能力。 (七)课堂练习 例如: 我国降水空间分布的总趋势是( ) A. 从北向南递减 B. 从西北内陆向东南沿海递减 C. 从南向北递减 D. 从东南沿海向西北内陆递减 我国干湿地区划分的依据是( ) A. 降水量的多少 B. 蒸发量的多少 C. 径流量的多少 D. 降水量与蒸发量的对比关系 【学生活动】 认真完成练习题,检验自己对知识的掌握程度,运用所学知识和答题技巧进行解答。 对照答案,分析自己的错误原因,听取教师讲解,及时纠正错误,明确自己的知识漏洞和不足之处,以便在今后的学习中加以改进。 【设计意图】通过课堂练习,及时巩固学生所学知识,强化学生对重点知识的理解和应用,提高学生解题能力和应试技巧,培养学生良好的学习习惯和思维方式。

教学目标

学生能够运用年降水量分布图,准确描述我国降水的空间分布规律。 阅读降水量柱状图,说出我国降水的季节分配特点。 了解我国干湿地区的划分依据、名称和分布范围,理解干湿地区对植被、农业生产等方面的影响。 归纳我国气候的主要特征,理解我国气候复杂多样和季风气候显著的表现及形成原因。

重难点

我国降水的时空分布规律。 我国干湿地区的划分及分布。 我国气候的主要特征。

教学方法

任务驱动法:设计一系列具有针对性和层次性的任务,阅读地图总结规律、分析图表得出结论、小组讨论案例等,让学生在完成任务的过程中主动探索知识,掌握技能,培养能力。 地图演示法:充分利用各种地图,将抽象的地理知识直观化、形象化,引导学生通过观察地图,获取地理信息,归纳地理规律,提高学生的地理空间思维能力。 小组合作法:组织学生进行小组合作学习,共同探讨问题,交流观点,培养学生的团队协作精神和合作交流能力,同时让学生在思维碰撞中深化对知识的理解。 案例分析法:引入生活中的实际案例,不同地区的农业生产、民居建筑等,让学生运用所学的气候知识进行分析,使学生体会到地理知识与生活的紧密联系,提高学生学习地理的兴趣和应用知识的能力。

教学过程(总时长:45分钟)

(一)导入新课 【教师活动】 展示两组图片,一组是我国南方水乡如江南古镇小桥流水、河网密布的景观图,另一组是我国西北内陆沙漠广布、干旱缺水的景观图。 提问:“同学们,观察这两组图片,大家能明显看出我国南方和西北内陆地区在自然景观上存在很大差异,那是什么原因导致了这种差异呢?这种差异与我们今天要学习的降水又有怎样的关系呢?” 【学生活动】 观察图片,思考教师提出的问题。 可能会回答出降水多少不同导致景观差异等答案。 【设计意图】通过展示具有鲜明对比的图片,引发学生的好奇心和探究欲望,从而顺利引入本节课关于我国降水和气候特征的学习内容。 (二)我国降水的分布特点 任务一:探究我国降水的空间分布规律 【教师活动】 展示 “中国年降水量分布图”,指导学生阅读地图的方法,包括观察图例、了解不同颜色和线条代表的降水量数值范围,以及注意等温线的延伸方向和疏密程度等。 布置任务: 找出图中的 800 毫米、400 毫米、200 毫米等降水量线,观察它们大致经过的地区。 观察我国年降水量的空间分布,总结从东南沿海向西北内陆年降水量的变化规律。 思考为什么我国降水会呈现出这样的空间分布特点? 【学生活动】 按照教师要求,在地图上找出相应的等降水量线,并观察其经过的地区。 仔细观察地图,尝试总结降水的空间分布规律。 小组内交流讨论降水空间分布成因,可能会提到海陆位置、夏季风等因素。 【设计意图】通过学生自主阅读地图和分析问题,培养学生的读图能力和自主探究能力,让学生在实践中获取知识,加深对我国降水空间分布规律的理解。 【教师总结】 强调 800 毫米等降水量线大致经过秦岭 — 淮河一线,它是我国重要的地理分界线,此线以南年降水量大于 800 毫米,以北小于 800 毫米;400 毫米等降水量线大致经过大兴安岭 — 张家口 — 兰州 — 拉萨 — 喜马拉雅山脉东部,它是我国半湿润区和半干旱区的分界线;200 毫米等降水量线大致经过阴山 — 贺兰山 — 祁连山 — 巴颜喀拉山 — 冈底斯山一线,此线以西年降水量在 200 毫米以下,为干旱地区。 总结我国降水的空间分布规律:从东南沿海向西北内陆递减。 引导学生分析原因:我国降水主要受夏季风影响,夏季风从海洋吹向陆地,带来丰富的水汽。我国东南沿海地区距海近,受夏季风影响大,降水多;而西北内陆地区距海远,夏季风难以到达,降水少。 任务二:探究我国降水的季节分配特点 【教师活动】 展示北京、广州、武汉、哈尔滨四地的降水量柱状图。 布置任务: 观察四地降水量柱状图,比较四地降水量在季节分配上的共同点和不同点。 归纳我国降水在季节分配上的总体特点。 思考我国降水季节分配特点对河流、农业生产等方面有什么影响? 【学生活动】 仔细观察四地降水量柱状图,从降水量的多少、集中的季节等方面比较异同点。 尝试归纳我国降水季节分配的总体特点。 结合生活实际和已有知识,思考降水季节分配特点对河流、农业生产的影响,如河流汛期、灌溉用水等方面,并在小组内交流讨论。 【设计意图】通过对比分析不同地区的降水量柱状图,培养学生的图表分析能力和归纳总结能力,让学生从具体案例中抽象出一般规律,理解我国降水的季节分配特点及其影响。 【教师总结】 总结四地降水量季节分配的共同点:降水集中在夏季(5 - 9 月);不同点:广州雨季开始早,结束晚,雨季长,降水量多;哈尔滨雨季开始晚,结束早,雨季短,降水量少;武汉和北京介于两者之间。 归纳我国降水季节分配特点:降水季节分配不均,降水集中在夏季,南方雨季长,北方雨季短。 举例说明降水季节分配特点对河流、农业生产的影响:降水集中在夏季,使得我国河流在夏季形成汛期;降水季节分配不均,易导致旱涝灾害,对农业生产影响大,在降水少的季节需要灌溉,而降水过多时又可能引发洪涝灾害,影响农作物生长。 (三)我国干湿地区的划分 任务三:了解我国干湿地区的划分 【教师活动】 播放关于干湿地区划分的动画视频,简单介绍干湿地区的划分依据是降水量与蒸发量的对比关系。降水量大于蒸发量,气候湿润;降水量小于蒸发量,气候干旱。 展示 “我国干湿地区分布图”,布置任务: 读图,说出我国划分为哪几个干湿地区? 找出秦岭 — 淮河线,看看它是哪两个干湿地区的分界线? 结合 “中国年降水量分布图”,分析不同干湿地区的年降水量范围。 思考不同干湿地区的植被类型和农业生产方式有何差异? 【学生活动】 观看视频,了解干湿地区划分的依据。 阅读地图,回答问题,明确我国划分为湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区四个干湿地区。 对比 “我国干湿地区分布图” 和 “中国年降水量分布图”,分析不同干湿地区的年降水量范围。 结合生活实际和所学知识,思考不同干湿地区植被类型(如湿润地区以森林为主,半湿润地区以森林草原为主,半干旱地区以草原为主,干旱地区以荒漠为主)和农业生产方式(湿润、半湿润地区以种植业为主,半干旱、干旱地区以畜牧业为主,在有灌溉水源的地区可发展灌溉农业)的差异,并在小组内交流讨论。 【设计意图】通过动画视频和地图阅读,让学生直观了解我国干湿地区的划分情况,再通过思考讨论干湿地区对植被和农业生产的影响,培养学生理论联系实际的能力,体现地理学科的实用性。 【教师总结】 明确我国干湿地区的划分:湿润地区、半湿润地区、半干旱地区和干旱地区。 强调秦岭 — 淮河线是湿润地区和半湿润地区的分界线。 总结不同干湿地区的年降水量范围:湿润地区年降水量一般在 800 毫米以上;半湿润地区年降水量在 400 - 800 毫米之间;半干旱地区年降水量在 200 - 400 毫米之间;干旱地区年降水量在 200 毫米以下。 详细说明不同干湿地区植被类型和农业生产方式的差异及其原因,强化学生对人地关系的理解。 (四)我国气候的主要特征 任务四:归纳我国气候的主要特征 【教师活动】 引导学生回顾前面所学的我国气温分布特点、降水分布特点以及温度带和干湿地区的划分等知识。 展示我国气候类型分布图,布置任务: 观察我国气候类型分布图,说出我国主要有哪些气候类型? 结合我国的地理位置、地形等因素,分析我国气候复杂多样的原因。 举例说明我国气候复杂多样对农业生产和人们生活的影响。 观察我国东部地区的气候类型分布,思考我国季风气候显著的表现及形成原因是什么? 分析季风气候对我国农业生产的有利和不利影响。 【学生活动】 回顾前面所学知识,为归纳气候特征做准备。 阅读我国气候类型分布图,识别我国主要的气候类型,如热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候、高原山地气候等。 从纬度位置、海陆位置、地形等方面分析我国气候复杂多样的原因,并在小组内交流讨论。 结合生活实际,举例说明气候复杂多样对农业生产(如不同气候区种植不同农作物,作物熟制不同)和人们生活(如传统民居建筑风格、饮食习惯等)的影响。 观察我国东部地区气候类型分布,思考季风气候显著的表现(如冬季盛行偏北风,寒冷干燥;夏季盛行偏南风,温暖湿润)及形成原因(主要是海陆热力性质差异,我国位于世界最大的大陆 —— 亚欧大陆东部,面临世界最大的大洋 —— 太平洋,海陆热力差异显著),并进行小组讨论。 分析季风气候对农业生产的有利影响(雨热同期,有利于农作物生长)和不利影响(夏季风不稳定,易导致旱涝灾害)。 【设计意图】通过引导学生回顾旧知、分析地图和讨论问题,培养学生的知识整合能力和综合分析能力,让学生全面理解我国气候的主要特征及其形成原因和影响,树立人地协调发展的观念。 【教师总结】 归纳我国气候的主要特征:气候复杂多样,季风气候显著。 详细阐述我国气候复杂多样的原因:我国地域辽阔,南北跨纬度广,地跨热带、亚热带、温带;东西距海远近差异大,受海洋影响程度不同;地形复杂多样,地势高低悬殊,增加了气候的复杂性。 深入讲解我国季风气候显著的表现和形成原因,强调季风气候对我国农业生产的重要影响,有利方面是雨热同期,满足农作物生长对热量和水分的需求;不利方面是夏季风的强弱、进退不稳定,导致降水的季节和年际变化大,易发生旱涝灾害,对农业生产造成威胁。 (五)合作探究 【教师活动】 展示一些不同地区的农业生产场景、传统民居图片等资料,分组讨论:不同地区的气候条件对当地农业生产和人们生活方式产生了怎样的影响?这些影响反映了我国气候的哪些特征? 巡视各小组讨论情况,适时给予指导和启发,引导学生从气温、降水、干湿地区、气候类型等方面进行分析。 【学生活动】 分小组进行讨论,仔细观察资料,结合所学的气候知识,分析气候对农业生产(如农作物种类、种植制度、灌溉方式等)和人们生活方式(如传统民居建筑特点、服饰、饮食等)的影响,并探讨这些影响与我国气候特征的关系。 小组代表发言,展示小组讨论成果,其他小组进行补充和评价,相互学习,共同完善对问题的认识。 【设计意图】通过小组合作探究活动,培养学生的团队合作精神和综合运用知识解决实际问题的能力,让学生在交流中拓宽思维,深化对我国气候特征及其对生产生活影响的理解,增强人地协调观。 (六)课堂小结 【教师活动】 引导学生回顾本节课所学内容,包括我国降水的时空分布规律、干湿地区的划分、我国气候的主要特征及其形成原因和影响等。 强调重点和难点知识,帮助学生构建知识体系,梳理知识脉络,使学生对本节课内容有一个系统、全面的认识。 【学生活动】 跟随教师的引导,回顾本节课知识点,在脑海中形成知识框架。 提出自己在学习过程中存在的疑问,教师进行解答,确保学生对知识的理解和掌握。 【设计意图】通过课堂小结,帮助学生巩固所学内容,及时发现并解决学生的问题,提高学习效果,培养学生总结归纳的学习能力。 (七)课堂练习 例如: 我国降水空间分布的总趋势是( ) A. 从北向南递减 B. 从西北内陆向东南沿海递减 C. 从南向北递减 D. 从东南沿海向西北内陆递减 我国干湿地区划分的依据是( ) A. 降水量的多少 B. 蒸发量的多少 C. 径流量的多少 D. 降水量与蒸发量的对比关系 【学生活动】 认真完成练习题,检验自己对知识的掌握程度,运用所学知识和答题技巧进行解答。 对照答案,分析自己的错误原因,听取教师讲解,及时纠正错误,明确自己的知识漏洞和不足之处,以便在今后的学习中加以改进。 【设计意图】通过课堂练习,及时巩固学生所学知识,强化学生对重点知识的理解和应用,提高学生解题能力和应试技巧,培养学生良好的学习习惯和思维方式。

同课章节目录