第18课《中国人失掉自信力了吗》课件

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

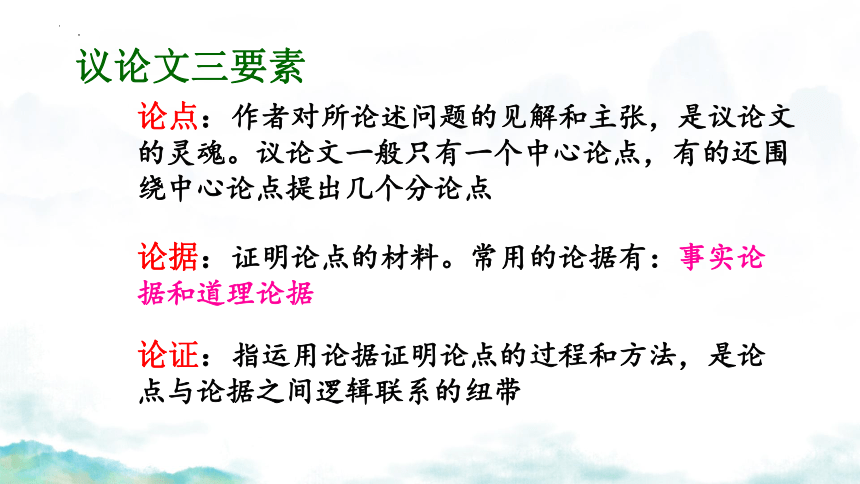

论据:证明论点的材料。常用的论据有:事实论据和道理论据

议论文三要素

论点:作者对所论述问题的见解和主张,是议论文的灵魂。议论文一般只有一个中心论点,有的还围绕中心论点提出几个分论点

论证:指运用论据证明论点的过程和方法,是论点与论据之间逻辑联系的纽带

导入新课

刚刚结束的巴黎奥运会中国体育代表团取得了令人瞩目的成绩,共获得40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,金牌数创造了境外奥运会最佳战绩。相信同学们一定记忆犹新,历历在目,并为之自豪。

明明是巴黎奥运,但你会发现一个有意思的现象:奥运手环是义乌生产的,“弗里吉”玩偶是中国制造,乒乓球、足球也是中国制造,再加上多个比赛场地的会馆建设、各种比赛项目中的高科技应用与技术保障……全部都来自中国,从赛场内到赛场外,从比赛器械到奥运周边……巴黎奥运上劲吹中国风,处处都彰显着中国的文化自信。

但是86年前的中国是怎样的面貌呢?中国人又有着怎样的精神状态呢?你们想知道吗?

今天,就让我们一起走进鲁迅先生的杂文《中国人失掉自信力了吗》,了解那段令人愤慨的历史。

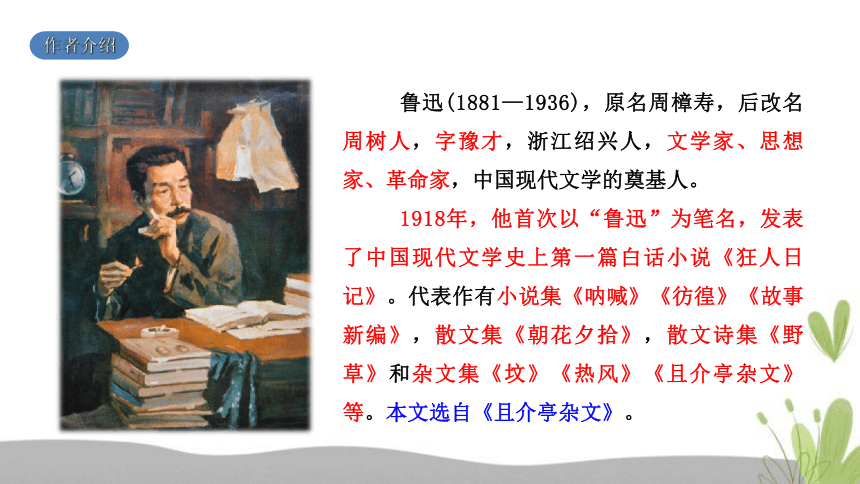

作者介绍

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

1918年,他首次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。本文选自《且介亭杂文》。

《且介亭杂文》写作这些杂文时,鲁迅住在上海四川北路山阴路亭子间。这地方是当时帝国主义越出租界范围用以修筑马路的区域,叫做“半租界”。于是鲁迅就取“租”字的右半边而成“且”,取“界”字的下半部而成“介”,再与“亭子间”的“亭”字,合成“且介亭”这个名称,意即“半租界的亭子间”。这不仅点明了这些文章的写作时间和地点,也暗示出写作这类文章时的社会环境。

作品简介

文体知识

杂文是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文。

特点是“杂而有文”,短小、锋利、隽永,富于文艺工作者色彩和诗的语言,具有独特的艺术感染力。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器,

比如鲁迅先生的杂文就如同“匕首”“投枪”直刺一切黑暗的心脏。在和平建设年代,它也能起到赞扬真善美,鞭挞假恶丑的针砭时弊的喉舌作用。

三、初读课文,把握内容

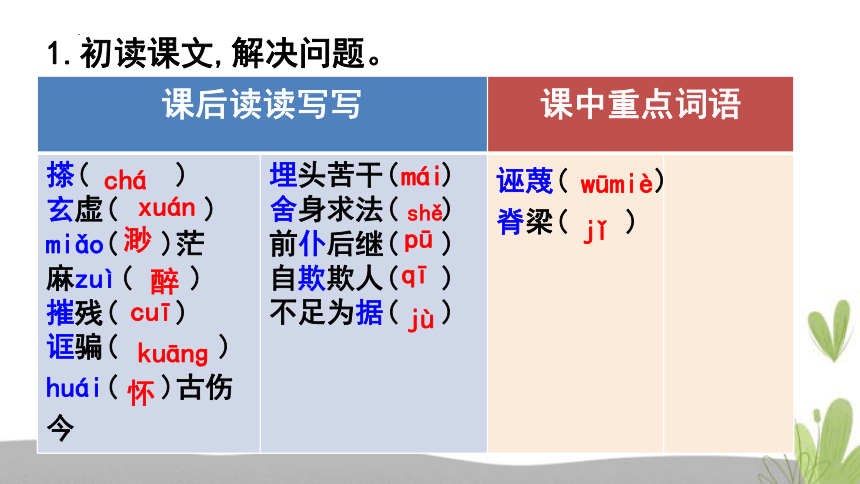

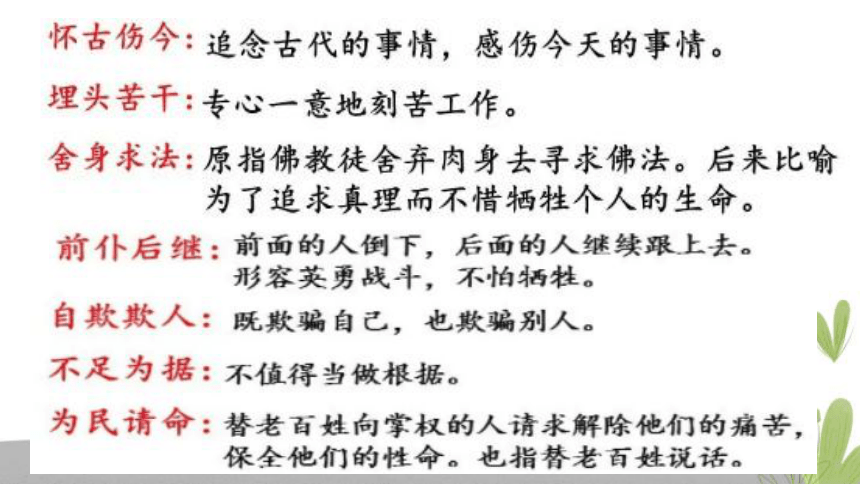

课后读读写写 课中重点词语 搽( ) 玄虚( ) miǎo( )茫 麻zuì( ) 摧残( ) 诓骗( ) huái( )古伤今 埋头苦干( )舍身求法( ) 前仆后继( ) 自欺欺人( ) 不足为据( ) 诬蔑( ) 脊梁( )

1.初读课文,解决问题。

chá

xuán

渺

醉

cuī

kuānɡ

怀

mái

shě

pū

qī

jù

wūmiè

jǐ

一、解题,初步感知观点

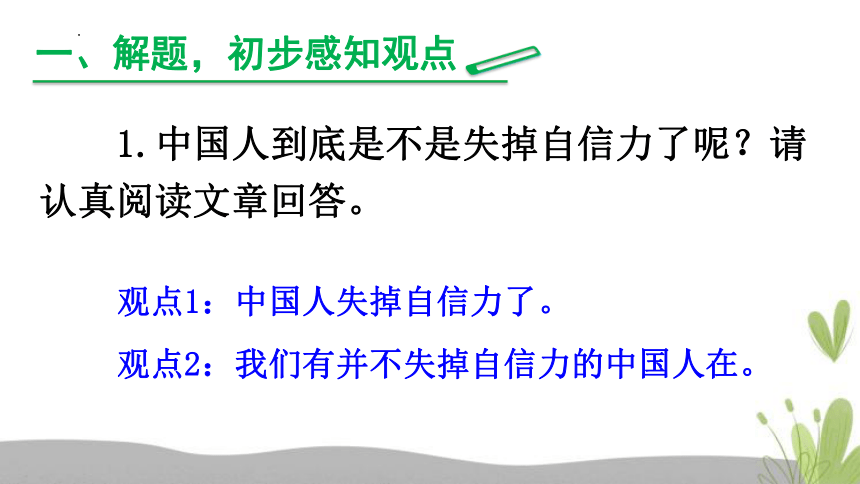

1.中国人到底是不是失掉自信力了呢?请认真阅读文章回答。

观点1:中国人失掉自信力了。

观点2:我们有并不失掉自信力的中国人在。

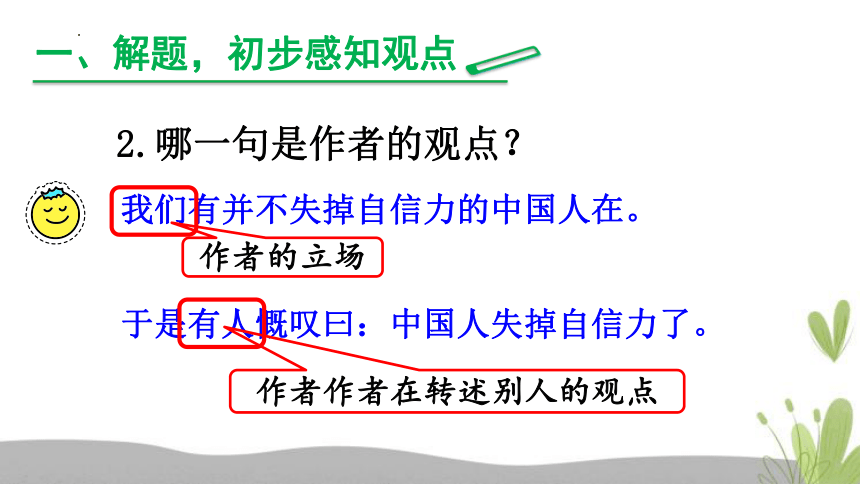

2.哪一句是作者的观点?

我们有并不失掉自信力的中国人在。

于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

作者的立场

作者作者在转述别人的观点

一、解题,初步感知观点

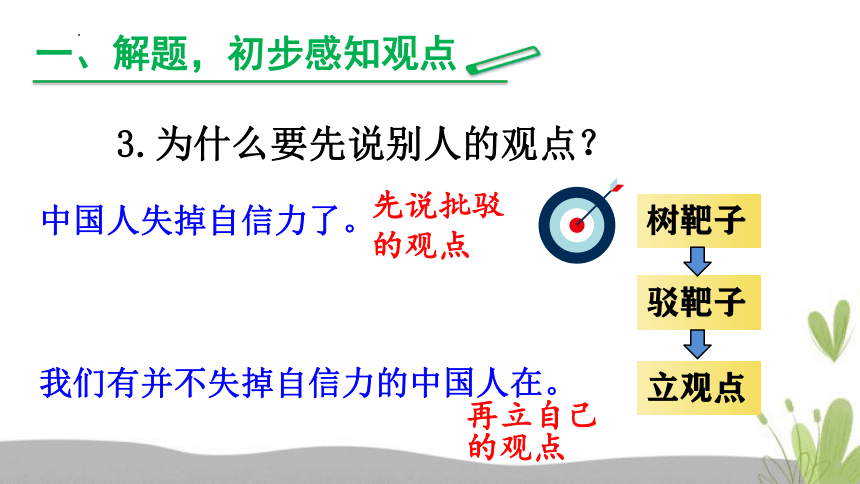

3.为什么要先说别人的观点?

中国人失掉自信力了。

我们有并不失掉自信力的中国人在。

一、解题,初步感知观点

先说批驳的观点

树靶子

驳靶子

再立自己的观点

立观点

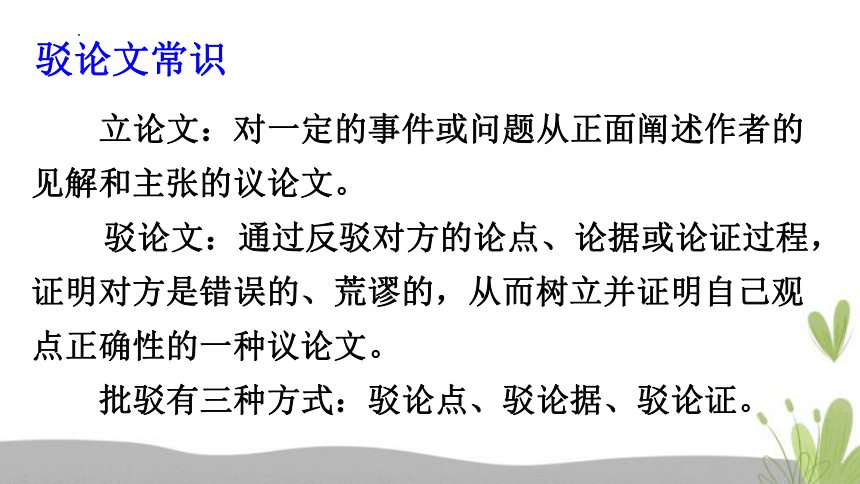

驳论文常识

立论文:对一定的事件或问题从正面阐述作者的见解和主张的议论文。

驳论文:通过反驳对方的论点、论据或论证过程,证明对方是错误的、荒谬的,从而树立并证明自己观点正确性的一种议论文。

批驳有三种方式:驳论点、驳论据、驳论证。

驳论点:先举出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳,言同事实、谬论同真理之间的矛盾。

驳论据:批驳对方论据的真实性和可靠性。因为论据起着支撑论点的作用,论据驳倒了,论点也就不攻自破了。

驳论证:通过驳论证反驳论点,就是揭穿对方的论据与论点之间有内在的逻辑关系,即所持论据证明不了论点,其论点并不是由论据推出的。

间接批驳:

一般可用正面立论的形式,即提出一个与对方论点针锋相对的观点,通过论证自己观点的合理性、正确性,从而间接宣告对方的观点不能成立。

直接批驳

二、探究驳论过程

思考1:鲁迅先生要批驳的论点、论据、论证分别是什么呢?请填写下面的表格。

批驳的论点

批驳的论据

批驳的论证

第2段(中国人失掉自信力了)

第1段(从公开的文字看......)

第3—5段

二、探究驳论过程

从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着"地大物博",是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

这些“事实”是九一八事变之后,国民党政府的三种不同态度

了解背景

了解背景

在国土被侵占的情况下,30年代的御用报纸竟然发表言论说“我中国地大物博人口众多”。

在九一八事变发生后,蒋介石曾发表演讲说“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决”。

国民党官僚政客和社会“名人”就在北京等地多次举行“法会”,祈祷“解救国难”。

“国联”即“国际联盟”的简称,于1920年成立,是英法等帝国主义国家瓜分世界和调节相互矛盾的国际组织。鲁迅指出“国联却正和日本是一伙”。“九 一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联采取了袒护日本的立场,它派出的调查团到我国东北调查后,在发表的《国联调查团报告》中,指出日本发动“九 一八”事变并非“合法之自卫手段”,但居然承认日本在中国东北的特殊利益,国联对日本的侵略不采取任何制裁的措施。

知人论世

九一八事变在许多中国人心中投下失败的阴影,国内悲观论调一时甚嚣尘上。1934年8月,当时颇有影响的资产阶级报纸《大公报》社评《孔子诞辰纪念》哀叹:“民族的自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域。”

为了批驳这种错误论调,鼓舞民族自信心,鲁迅先生用他尖锐犀利、饱含激情的笔触写下了这篇著名的驳论文——《中国人失掉自信力了吗》。

了解背景

二、探究驳论过程

思考2:鲁迅先生是怎样批驳这个观点的呢?请根据3-5段内容,填写以下表格。

对方论点:中国人失掉自信力了 事实论据 现象分析 本质

自夸“地大物博”

希望着国联

求神拜佛

信“地”信“物”

信“国联”

信鬼神-麻醉自己

他信力

他信力

自欺力

偷换概念

二、探究驳论过程

对方错误:偷换概念

我方方法:

直接批驳——驳论证

驳论证

驳论证,是对文章的论证方式进行反驳。针对举例论证,可以是找出例子与事实、情理不符的部分;针对排比论证,可以指出排比中不合理的部分;针对道理论证,可以采用哲学知识指出其错误的方法进行反驳。

三、明确立论思路

思考3:论点“我们有并不失掉自信力的中国人在”的论据是什么?

请同学们细读文章第6-9段,圈画出作者的论据。

论据:

古:从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。

埋头苦干的人

指那些为了国家、民族的利益而执着于某一项事业,不畏艰险、奋斗不息的人。钱学森、邓稼先等

拼命硬干的人

指那些揭竿而起、斩木为兵的农民领袖和反对国内剥削阶级和外来侵略者的革命志士、民族英雄。岳飞、林则徐、戚继光等

为民请命的人

指历尽艰险探求真理的人。玄奘、李大钊、谭嗣同等

舍身求法的人

指为老百姓请求保全性命或解除疾苦的人。范仲淹、杜甫等

你能给这几类人举几个例子吗?

今:这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。

论据:

他们是坚持抗战和为民族解放而不懈奋斗的人。

说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

结论:

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”这一句话中“状元宰相”“地底下”分别指什么?这句话有怎样的深刻内涵?

状元宰相:指当时的国民党反动政府及其御用文人。

地底下:指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量。

这句话把“状元宰相”与“地底下”相对比,表明国民党反动派及其御用文人的文章是荒谬的,不足为据的,不能相信的。要判断自信力的有无还得自己去观察,明辨是非。

这样的结尾,既总结了全文,又恰与文章开头“公开的文字”相呼应,使文章结构完整,浑然一体。

梳理文章结构:

(一)论敌的论点论据

论据

论点

两年前:

不 久:

现 在:

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

中国人失掉自信力了

(二)反驳

直接反驳

失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”

间接反驳

论点

有并不失掉自信力的中国人在

论据

古

今

埋头苦干的人

有确信, 不自欺

拼命硬干的人

为民请命的人

前仆后继的战斗

舍身求法的人

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

脊 梁

(1—2)

(3—5)

(6—8)

(3—8)

(三)结论:

(9)

树靶子

驳靶子

立观点

四、传承中国脊梁精神

鲁迅先生为中华儿女唱响了一曲高亢激越的“中国的脊梁颂”,请大家品读下面文字,感悟、传承中国脊梁精神。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

“中国的脊梁”指的是什么人?作者为什么赞扬他们“这就是中国的脊梁”?

(1)指脚踏实地为民族的进步而奋斗的人;

(2)这是比喻的说法。

他们使中国挺立起来,他们这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

这一类没有失掉自信心的人现状如何?

从人数上看:何尝少呢?

从特征上看:有确信,不自欺,前仆后继的战斗。

从处境上看:总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道。

“中国的脊梁”的精神,就是国家精神、国魂。是一个国家、一个民族的魂。国魂就是中华民族屹立世界民族之林不倒,不可撼动的“中国精神”!而千千万万为国家做出贡献的人,千千万万在生活中闪耀真善美的人,都是“中国精神”的造就者!

文中提到了四种“中国的脊梁”,并且我国从古至今有许多这样的优秀人物、优秀群体。试结合你的成长和阅读经历,根据提示语,补续下面两段话,构成排比段。

中国精神在哪里?在英雄的生命和鲜血里!1840年以来,中国受尽列强欺辱,14年的艰苦抗战,他们打败日本侵略者,打得艰苦卓绝,打得可歌可泣!

中国精神在哪里?______!_________。

中国精神在哪里?______!_________。

中国精神在哪里?在平民英雄的英勇无畏里!这是保安李国武生命的最后一秒,他高高举起双手,下一秒,他跟坠楼的女子,一起倒在了血泊之中!

中国精神在哪里?在平凡人的真善美里!一名司机为行夜路的骑车回家的孩子亮着车灯照路20分钟,直到孩子的前方出现了灯光。让司机意外的是,孩子突然下车,深深弯腰鞠躬!

自题小像

鲁 迅

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

【赏析】这是鲁迅先生创作的一首七言绝句。诗歌先写作者热爱祖国的感情,继写由热爱而引起对处在“风雨如磐”之中的祖国的忧虑,再写由忧虑而感到“寄意寒星荃不察”,心情不免有点沉重,最后跃上一个新的高峰,激昂慷慨,热血沸腾,迸发出“我以我血荐轩辕”的最强音,充满着激励的力量,表达了同帝国主义列强斗争的决心和为国捐躯的精神。全诗诚挚恳切,雄健激昂,结构严谨。

拓展延伸

我们生在国旗下,长在春风里,人民有信仰,国家有力量。这片山河,无时无刻不散发着希望的光辉,如同明天的旭日让人追随着、信仰着。但请同学们不要忘记,我们的祖国曾在黑暗与硝烟中度过数个年头,那是一幕幕血的记忆:先辈奋战驱赶外敌,经历同胞间的互相残杀,用血与白骨堆砌安宁,以生命换取祖国的大好江山。希望大家把“中国的脊梁”精神安放内心,把“中国的脊梁”的精神传承视为使命!因为这是历史赋予我们的责任!

学以致用

1.请以《逆境不利于人成长》为题,写一则300字左右的小驳论文。

论据:证明论点的材料。常用的论据有:事实论据和道理论据

议论文三要素

论点:作者对所论述问题的见解和主张,是议论文的灵魂。议论文一般只有一个中心论点,有的还围绕中心论点提出几个分论点

论证:指运用论据证明论点的过程和方法,是论点与论据之间逻辑联系的纽带

导入新课

刚刚结束的巴黎奥运会中国体育代表团取得了令人瞩目的成绩,共获得40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,金牌数创造了境外奥运会最佳战绩。相信同学们一定记忆犹新,历历在目,并为之自豪。

明明是巴黎奥运,但你会发现一个有意思的现象:奥运手环是义乌生产的,“弗里吉”玩偶是中国制造,乒乓球、足球也是中国制造,再加上多个比赛场地的会馆建设、各种比赛项目中的高科技应用与技术保障……全部都来自中国,从赛场内到赛场外,从比赛器械到奥运周边……巴黎奥运上劲吹中国风,处处都彰显着中国的文化自信。

但是86年前的中国是怎样的面貌呢?中国人又有着怎样的精神状态呢?你们想知道吗?

今天,就让我们一起走进鲁迅先生的杂文《中国人失掉自信力了吗》,了解那段令人愤慨的历史。

作者介绍

鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。

1918年,他首次以“鲁迅”为笔名,发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。本文选自《且介亭杂文》。

《且介亭杂文》写作这些杂文时,鲁迅住在上海四川北路山阴路亭子间。这地方是当时帝国主义越出租界范围用以修筑马路的区域,叫做“半租界”。于是鲁迅就取“租”字的右半边而成“且”,取“界”字的下半部而成“介”,再与“亭子间”的“亭”字,合成“且介亭”这个名称,意即“半租界的亭子间”。这不仅点明了这些文章的写作时间和地点,也暗示出写作这类文章时的社会环境。

作品简介

文体知识

杂文是一种直接、迅速反映社会事变或动向的文艺性论文。

特点是“杂而有文”,短小、锋利、隽永,富于文艺工作者色彩和诗的语言,具有独特的艺术感染力。在剧烈的社会斗争中,杂文是战斗的利器,

比如鲁迅先生的杂文就如同“匕首”“投枪”直刺一切黑暗的心脏。在和平建设年代,它也能起到赞扬真善美,鞭挞假恶丑的针砭时弊的喉舌作用。

三、初读课文,把握内容

课后读读写写 课中重点词语 搽( ) 玄虚( ) miǎo( )茫 麻zuì( ) 摧残( ) 诓骗( ) huái( )古伤今 埋头苦干( )舍身求法( ) 前仆后继( ) 自欺欺人( ) 不足为据( ) 诬蔑( ) 脊梁( )

1.初读课文,解决问题。

chá

xuán

渺

醉

cuī

kuānɡ

怀

mái

shě

pū

qī

jù

wūmiè

jǐ

一、解题,初步感知观点

1.中国人到底是不是失掉自信力了呢?请认真阅读文章回答。

观点1:中国人失掉自信力了。

观点2:我们有并不失掉自信力的中国人在。

2.哪一句是作者的观点?

我们有并不失掉自信力的中国人在。

于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。

作者的立场

作者作者在转述别人的观点

一、解题,初步感知观点

3.为什么要先说别人的观点?

中国人失掉自信力了。

我们有并不失掉自信力的中国人在。

一、解题,初步感知观点

先说批驳的观点

树靶子

驳靶子

再立自己的观点

立观点

驳论文常识

立论文:对一定的事件或问题从正面阐述作者的见解和主张的议论文。

驳论文:通过反驳对方的论点、论据或论证过程,证明对方是错误的、荒谬的,从而树立并证明自己观点正确性的一种议论文。

批驳有三种方式:驳论点、驳论据、驳论证。

驳论点:先举出对方的荒谬论点,然后用正确的道理和确凿的事实直接加以批驳,言同事实、谬论同真理之间的矛盾。

驳论据:批驳对方论据的真实性和可靠性。因为论据起着支撑论点的作用,论据驳倒了,论点也就不攻自破了。

驳论证:通过驳论证反驳论点,就是揭穿对方的论据与论点之间有内在的逻辑关系,即所持论据证明不了论点,其论点并不是由论据推出的。

间接批驳:

一般可用正面立论的形式,即提出一个与对方论点针锋相对的观点,通过论证自己观点的合理性、正确性,从而间接宣告对方的观点不能成立。

直接批驳

二、探究驳论过程

思考1:鲁迅先生要批驳的论点、论据、论证分别是什么呢?请填写下面的表格。

批驳的论点

批驳的论据

批驳的论证

第2段(中国人失掉自信力了)

第1段(从公开的文字看......)

第3—5段

二、探究驳论过程

从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着"地大物博",是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。

这些“事实”是九一八事变之后,国民党政府的三种不同态度

了解背景

了解背景

在国土被侵占的情况下,30年代的御用报纸竟然发表言论说“我中国地大物博人口众多”。

在九一八事变发生后,蒋介石曾发表演讲说“忍辱含愤,暂取逆来顺受态度,以待国联公理自判决”。

国民党官僚政客和社会“名人”就在北京等地多次举行“法会”,祈祷“解救国难”。

“国联”即“国际联盟”的简称,于1920年成立,是英法等帝国主义国家瓜分世界和调节相互矛盾的国际组织。鲁迅指出“国联却正和日本是一伙”。“九 一八”事变后,国民党政府多次向国联申诉,要求制止日本帝国主义的侵略,但国联采取了袒护日本的立场,它派出的调查团到我国东北调查后,在发表的《国联调查团报告》中,指出日本发动“九 一八”事变并非“合法之自卫手段”,但居然承认日本在中国东北的特殊利益,国联对日本的侵略不采取任何制裁的措施。

知人论世

九一八事变在许多中国人心中投下失败的阴影,国内悲观论调一时甚嚣尘上。1934年8月,当时颇有影响的资产阶级报纸《大公报》社评《孔子诞辰纪念》哀叹:“民族的自尊心与自信力,既已荡焉无存,不待外侮之来,国家固早已濒于精神幻灭之域。”

为了批驳这种错误论调,鼓舞民族自信心,鲁迅先生用他尖锐犀利、饱含激情的笔触写下了这篇著名的驳论文——《中国人失掉自信力了吗》。

了解背景

二、探究驳论过程

思考2:鲁迅先生是怎样批驳这个观点的呢?请根据3-5段内容,填写以下表格。

对方论点:中国人失掉自信力了 事实论据 现象分析 本质

自夸“地大物博”

希望着国联

求神拜佛

信“地”信“物”

信“国联”

信鬼神-麻醉自己

他信力

他信力

自欺力

偷换概念

二、探究驳论过程

对方错误:偷换概念

我方方法:

直接批驳——驳论证

驳论证

驳论证,是对文章的论证方式进行反驳。针对举例论证,可以是找出例子与事实、情理不符的部分;针对排比论证,可以指出排比中不合理的部分;针对道理论证,可以采用哲学知识指出其错误的方法进行反驳。

三、明确立论思路

思考3:论点“我们有并不失掉自信力的中国人在”的论据是什么?

请同学们细读文章第6-9段,圈画出作者的论据。

论据:

古:从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。

埋头苦干的人

指那些为了国家、民族的利益而执着于某一项事业,不畏艰险、奋斗不息的人。钱学森、邓稼先等

拼命硬干的人

指那些揭竿而起、斩木为兵的农民领袖和反对国内剥削阶级和外来侵略者的革命志士、民族英雄。岳飞、林则徐、戚继光等

为民请命的人

指历尽艰险探求真理的人。玄奘、李大钊、谭嗣同等

舍身求法的人

指为老百姓请求保全性命或解除疾苦的人。范仲淹、杜甫等

你能给这几类人举几个例子吗?

今:这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。

论据:

他们是坚持抗战和为民族解放而不懈奋斗的人。

说中国人失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

结论:

自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。

“自信力的有无,状元宰相的文章是不足为据的,要自己去看地底下。”这一句话中“状元宰相”“地底下”分别指什么?这句话有怎样的深刻内涵?

状元宰相:指当时的国民党反动政府及其御用文人。

地底下:指当时还处于地下斗争状态的中国共产党及其领导下的革命力量。

这句话把“状元宰相”与“地底下”相对比,表明国民党反动派及其御用文人的文章是荒谬的,不足为据的,不能相信的。要判断自信力的有无还得自己去观察,明辨是非。

这样的结尾,既总结了全文,又恰与文章开头“公开的文字”相呼应,使文章结构完整,浑然一体。

梳理文章结构:

(一)论敌的论点论据

论据

论点

两年前:

不 久:

现 在:

自夸“地大物博”

希望国联

求神拜佛

中国人失掉自信力了

(二)反驳

直接反驳

失掉的是“他信力”

发展着“自欺力”

间接反驳

论点

有并不失掉自信力的中国人在

论据

古

今

埋头苦干的人

有确信, 不自欺

拼命硬干的人

为民请命的人

前仆后继的战斗

舍身求法的人

自信力的有无,状元宰相的文章不足为据,看地底下

脊 梁

(1—2)

(3—5)

(6—8)

(3—8)

(三)结论:

(9)

树靶子

驳靶子

立观点

四、传承中国脊梁精神

鲁迅先生为中华儿女唱响了一曲高亢激越的“中国的脊梁颂”,请大家品读下面文字,感悟、传承中国脊梁精神。

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

“中国的脊梁”指的是什么人?作者为什么赞扬他们“这就是中国的脊梁”?

(1)指脚踏实地为民族的进步而奋斗的人;

(2)这是比喻的说法。

他们使中国挺立起来,他们这些没有失掉自信力的中国人是中国的主流,是中国的希望。

这一类没有失掉自信心的人现状如何?

从人数上看:何尝少呢?

从特征上看:有确信,不自欺,前仆后继的战斗。

从处境上看:总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道。

“中国的脊梁”的精神,就是国家精神、国魂。是一个国家、一个民族的魂。国魂就是中华民族屹立世界民族之林不倒,不可撼动的“中国精神”!而千千万万为国家做出贡献的人,千千万万在生活中闪耀真善美的人,都是“中国精神”的造就者!

文中提到了四种“中国的脊梁”,并且我国从古至今有许多这样的优秀人物、优秀群体。试结合你的成长和阅读经历,根据提示语,补续下面两段话,构成排比段。

中国精神在哪里?在英雄的生命和鲜血里!1840年以来,中国受尽列强欺辱,14年的艰苦抗战,他们打败日本侵略者,打得艰苦卓绝,打得可歌可泣!

中国精神在哪里?______!_________。

中国精神在哪里?______!_________。

中国精神在哪里?在平民英雄的英勇无畏里!这是保安李国武生命的最后一秒,他高高举起双手,下一秒,他跟坠楼的女子,一起倒在了血泊之中!

中国精神在哪里?在平凡人的真善美里!一名司机为行夜路的骑车回家的孩子亮着车灯照路20分钟,直到孩子的前方出现了灯光。让司机意外的是,孩子突然下车,深深弯腰鞠躬!

自题小像

鲁 迅

灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。

寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。

【赏析】这是鲁迅先生创作的一首七言绝句。诗歌先写作者热爱祖国的感情,继写由热爱而引起对处在“风雨如磐”之中的祖国的忧虑,再写由忧虑而感到“寄意寒星荃不察”,心情不免有点沉重,最后跃上一个新的高峰,激昂慷慨,热血沸腾,迸发出“我以我血荐轩辕”的最强音,充满着激励的力量,表达了同帝国主义列强斗争的决心和为国捐躯的精神。全诗诚挚恳切,雄健激昂,结构严谨。

拓展延伸

我们生在国旗下,长在春风里,人民有信仰,国家有力量。这片山河,无时无刻不散发着希望的光辉,如同明天的旭日让人追随着、信仰着。但请同学们不要忘记,我们的祖国曾在黑暗与硝烟中度过数个年头,那是一幕幕血的记忆:先辈奋战驱赶外敌,经历同胞间的互相残杀,用血与白骨堆砌安宁,以生命换取祖国的大好江山。希望大家把“中国的脊梁”精神安放内心,把“中国的脊梁”的精神传承视为使命!因为这是历史赋予我们的责任!

学以致用

1.请以《逆境不利于人成长》为题,写一则300字左右的小驳论文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)