第9课 辛亥革命 同步练(含答案) 2025-2026学年历史部编版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 第9课 辛亥革命 同步练(含答案) 2025-2026学年历史部编版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 219.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-06 10:44:17 | ||

图片预览

文档简介

第9课 辛亥革命

武昌起义

1.□□起义打响之后,民间发起各方力量消灭清王朝,在这股新生力量中,他们发动对清王朝的攻击,给清王朝重重一击,迫使末代皇帝在1912年2月退位,至此结束了中国两千多年的封建君主专制统治。这对中国近代史来说,无疑是浓墨重彩的一笔。“□□”应是 ( )

A.金田 B.武昌

C.安庆 D.广州

2.某学校围绕辛亥革命制定研学旅行计划时,选取了广州、南京、武昌、北京为目的地。你认为武昌一地的研学主题应该是 ( )

A.缔造共和 B.浴血共和

C.共和梦碎 D.维护共和

3.(2025保定期中)1911年10月9日,一位革命领导者发布了一则行动命令:本军于今夜十二时举义……工程八营,以占领楚望台军械库为目的。这次“举义”的主要力量是 ( )

A.反清志士

B.光复会成员

C.同盟会成员

D.湖北新军中倾向革命的士兵

4.1911年10月22日,湖南省进步人士举起义旗,宣告独立,成立革命政权。下列重大历史事件中,直接推动湖南独立的是 ( )

A.三民主义的提出

B.宣统皇帝的退位

C.武昌起义的爆发

D.《中华民国临时约法》的颁布

5.(跨学科·语文)下面是作家叶圣陶1911年日记的部分内容。这反映了 ( )

·10月12日,课毕后阅报纸,见专电栏中有云:武昌已为革(命)党所据。 ·10月14日,急阅报纸,见长沙、重庆均为革(命)党所据。 ·10月26日,课毕后阅报纸,知南昌、西安亦已得手……广东亦有独立之说。

A.辛亥革命的原因 B.辛亥革命的发展

C.辛亥革命的胜利 D.辛亥革命的影响

中华民国建立与《中华民国临时约法》

6.“亚东开化中华早,揖美追欧,旧邦新造”是南京临时政府颁布的《中华民国国歌》中的词句。这里的“新造”是指 ( )

A.建立兴中会 B.成立中国同盟会

C.成立湖北军政府 D.建立中华民国

7.1912年1月1日,中华民国临时政府成立,临时大总统在南京宣誓就职。其宣誓者是 ( )

A.黄兴 B.黎元洪

C.孙中山 D.袁世凯

8.下图是学员杨汝霖于中华民国三十三年的毕业证书。该学员毕业的时间应是公元 ( )

A.1912年 B.1933年

C.1944年 D.1948年

9.《中华民国临时约法》规定:中华民国的主权属于全体国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;参议院行使立法权;国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任;法院行使司法权,司法独立等。这段话体现了三民主义中的 ( )

A.民主主义 B.民族主义

C.民权主义 D.民生主义

袁世凯窃取革命果实与二次革命

10.下面示意图内容反映的主题是 ( )

A.清朝皇帝在历史上的消失

B.袁世凯窃取辛亥革命胜利果实的过程

C.《中华民国临时约法》的颁布

D.袁世凯镇压二次革命复辟帝制

11.下面对“二次革命”主要要素的解读,表述正确的是 ( )

A.导火索——宋教仁被杀 B.优势——国民党力量强大且团结

C.结果——革命成功 D.领导者——左宗棠和黄兴

12.“不把皇帝拉下马,历史就不能前进。目前的问题是,皇帝下了马,历史依旧徘徊不前。”“历史徘徊不前”体现在 ( )

A.《中华民国临时约法》被废除

B.民主共和观念深入人心

C.袁世凯就任中华民国临时大总统

D.中国的社会性质没有改变

1.武昌起义后,一个月内十几个省相继宣布独立,支持革命,其中没有一个省发生激烈的战争,清朝统治便土崩瓦解。以上材料说明 ( )

A.清朝自身原因导致其灭亡

B.革命军军事力量弱小

C.武昌起义是一个偶然事件

D.所有省份都宣布独立

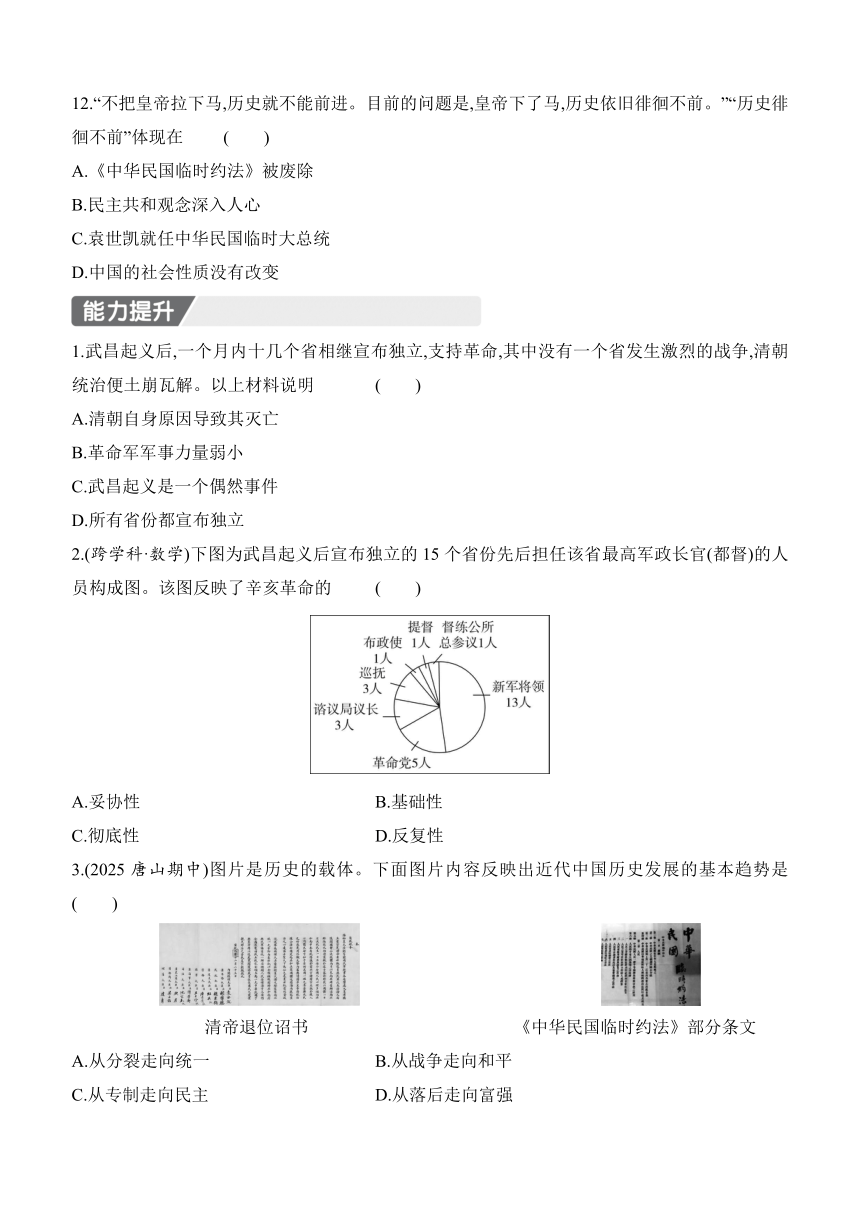

2.(跨学科·数学)下图为武昌起义后宣布独立的15个省份先后担任该省最高军政长官(都督)的人员构成图。该图反映了辛亥革命的 ( )

A.妥协性 B.基础性

C.彻底性 D.反复性

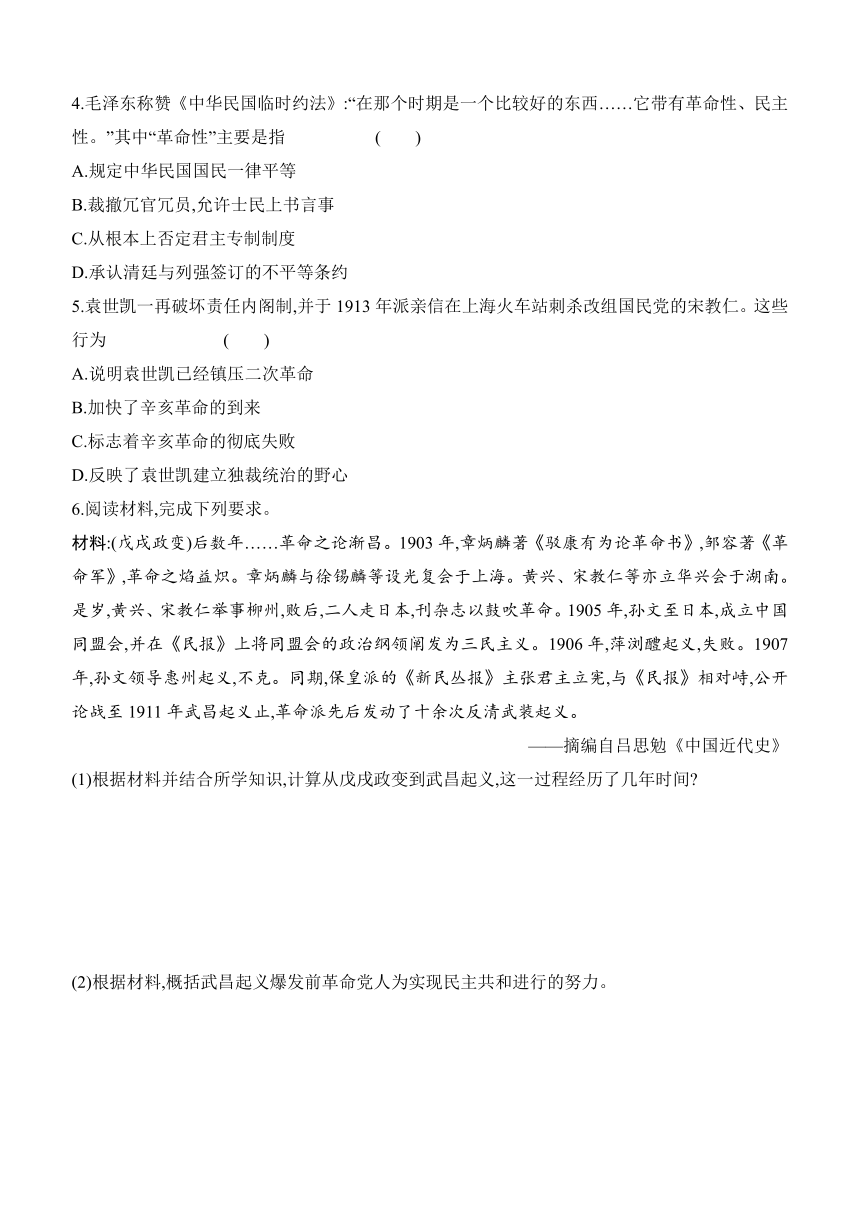

3.(2025唐山期中)图片是历史的载体。下面图片内容反映出近代中国历史发展的基本趋势是 ( )

清帝退位诏书 《中华民国临时约法》部分条文

A.从分裂走向统一 B.从战争走向和平

C.从专制走向民主 D.从落后走向富强

4.毛泽东称赞《中华民国临时约法》:“在那个时期是一个比较好的东西……它带有革命性、民主性。”其中“革命性”主要是指 ( )

A.规定中华民国国民一律平等

B.裁撤冗官冗员,允许士民上书言事

C.从根本上否定君主专制制度

D.承认清廷与列强签订的不平等条约

5.袁世凯一再破坏责任内阁制,并于1913年派亲信在上海火车站刺杀改组国民党的宋教仁。这些行为 ( )

A.说明袁世凯已经镇压二次革命

B.加快了辛亥革命的到来

C.标志着辛亥革命的彻底失败

D.反映了袁世凯建立独裁统治的野心

6.阅读材料,完成下列要求。

材料:(戊戌政变)后数年……革命之论渐昌。1903年,章炳麟著《驳康有为论革命书》,邹容著《革命军》,革命之焰益炽。章炳麟与徐锡麟等设光复会于上海。黄兴、宋教仁等亦立华兴会于湖南。是岁,黄兴、宋教仁举事柳州,败后,二人走日本,刊杂志以鼓吹革命。1905年,孙文至日本,成立中国同盟会,并在《民报》上将同盟会的政治纲领阐发为三民主义。1906年,萍浏醴起义,失败。1907年,孙文领导惠州起义,不克。同期,保皇派的《新民丛报》主张君主立宪,与《民报》相对峙,公开论战至1911年武昌起义止,革命派先后发动了十余次反清武装起义。

——摘编自吕思勉《中国近代史》

(1)根据材料并结合所学知识,计算从戊戌政变到武昌起义,这一过程经历了几年时间

(2)根据材料,概括武昌起义爆发前革命党人为实现民主共和进行的努力。

(3)保皇派和革命派之间的论战,展示了近代以来,中国民族资产阶级在挽救国家危亡方面的分歧。结合所学知识,指出他们倡导的救国方案各是什么。

7.(史料实证)多角度地研究辛亥革命,有助于我们更好地把握它在中国历史上的地位。阅读材料,完成下列要求。

材料一:《申报》在革命之初态度不明朗,甚至有些怀疑,对革命的信心不足。报馆接到“武昌失守”的电报还以为是“宜昌之误”,因此没有刊登。当第二天得知确认是“武昌失守”后才对起义消息重新刊登。随着革命的顺利进行,起义队伍迅速壮大,反观清政府面对危亡的局面却束手无策,《申报》在审时度势之后转为倾向革命、支持革命,并与革命形成同盟。

——摘编自刘兴豪、李红祥《论辛亥革命

时期资产阶级革命报刊发展与舆论反转》

材料二:近代化(现代化)以从农业文明到工业文明的演进为纵向发展主线,包括政治上的法制化、民主化进程,即从人治到法治、从专制政治到民主政治等内容;经济上的工业化进程,即从传统农业到工业化、从自然经济到市场化等内容;思想文化上的科学化(或合理化)、大众化(或世俗化);社会生活和风俗的演进,即城市化。

辛亥革命后,某人翻译一本书,名叫《平民政治》,但现在他却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。

——摘编自徐兆玮《棣秋馆戊戌日记》

革命后地方不同了一点,绿营制度没有改变多少……守兵当值的,到时照常上衙门听候差遣,衙门前钟鼓楼每到晚上仍有三五个吹鼓手奏乐……

——摘编自沈从文《辛亥革命的一课》

(1)根据材料一,指出《申报》对待辛亥革命态度的变化并分析其原因。

(2)从政治和思想近代化的研究角度,结合史实分析辛亥革命的影响。

(3)指出材料二中两则史料关于辛亥革命影响的不同看法。对此应如何理解

【详解答案】

基础达标

1.B

2.B 解析:结合所学知识可知,1911年10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义。一夜之间,武昌全城被起义军占领。随后,汉阳、汉口的新军起义响应,革命在武汉三镇取得胜利。10月11日,起义军成立湖北军政府,推举黎元洪为都督。武昌起义胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命。所以武昌一地的研学主题应该是浴血共和,B项正确。“缔造共和”指的是中华民国的建立,地点在南京,排除A项。“共和梦碎”指的是袁世凯称帝,地点在北京,排除C项。“维护共和”指的是二次革命等,地点较广,如江西、湖南、广东等,排除D项。故选B。

3.D 解析:根据题干信息“1911年10月9日”“本军于今夜十二时举义……工程八营,以占领楚望台军械库为目的”可知,材料反映的是武昌起义前夕的部署,武昌起义的主要力量是湖北新军中倾向革命的士兵,D项正确;反清志士是革命派,但不是武昌起义的主要力量,排除A项;光复会成员是革命派,但不是武昌起义的主要力量,排除B项;同盟会成员是革命派,但不是武昌起义的主要力量,排除C项。故选D。

4.C 解析:根据题干信息“1911年10月22日,湖南省进步人士举起义旗,宣告独立,成立革命政权”并结合所学知识可知,1911年10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义。武昌起义胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命,其中包括湖南,C项正确;1905年,孙中山在《民报》发刊词中将同盟会的政治纲领阐发为三民主义,与题干1911年的湖南独立没有直接推动关系,排除A项;1912年2月12日宣统皇帝宣布退位,与题干无关,排除B项;1912年3月,孙中山颁布了由临时参议院制定的《中华民国临时约法》,和题干无关,排除D项。故选C。

5.B 6.D

7.C 解析:根据所学知识可知,1911年底,独立各省代表在南京集会,选举孙中山为临时大总统,1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立,C项正确;黄兴是辛亥革命时期的先驱和领袖,排除A项;1912年,黎元洪被选举为副总统,排除B项;袁世凯后来窃取了革命果实,倒行逆施妄图复辟帝制,排除D项。故选C。

8.C 解析:根据题干信息“中华民国三十三年的毕业证书”并结合所学知识可知,1912年为民国元年,因此民国三十三年,即1912+33-1=1944年,C项正确;1912年为民国元年,排除A项;1933年为民国二十二年,排除B项;1948年为民国三十七年,排除D项。故选C。

9.C 解析:根据题干信息“中华民国的主权属于全体国民”“参议院行使立法权;国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任;法院行使司法权,司法独立等”可知,《中华民国临时约法》确立了主权在民、三权分立、责任内阁等资本主义社会的基本原则,这体现了三民主义中的民权主义,C项正确。

10.B 解析:根据题干信息“袁世凯逼宣统帝退位(清朝灭亡)”“孙中山辞职”“袁世凯就任临时大总统”并结合所学知识可知,袁世凯逼宣统帝退位,标志着清朝灭亡,为其掌握政权扫除了一大障碍;孙中山辞职,使得袁世凯得以担任临时大总统之位;袁世凯就任临时大总统后,实际掌控了国家权力。整个过程完整地展现了袁世凯窃取辛亥革命胜利果实的历程,B项正确。清朝皇帝在历史上的消失指的是辛亥革命推翻了两千多年的君主专制制度,排除A项。《中华民国临时约法》的颁布本是为了限制袁世凯权力,但最终未能阻止他窃取革命果实的行为,不符合题意,排除C项。袁世凯镇压二次革命复辟帝制发生在其就任临时大总统之后,不符合题意,排除D项。故选B。

11.A 解析:根据题干信息“二次革命”并结合所学知识可知,“宋教仁案”发生后,孙中山和黄兴等被迫发布讨袁宣言和通电,二次革命爆发,A项正确;国民党力量涣散,二次革命很快被袁世凯镇压下去,排除B项;二次革命被袁世凯镇压,孙中山、黄兴等流亡日本,排除C项;孙中山和黄兴等被迫发布讨袁宣言和通电,二次革命爆发,排除D项。故选A。

12.D 解析:根据题干信息“不把皇帝拉下马,历史就不能前进。目前的问题是,皇帝下了马,历史依旧徘徊不前”并结合所学知识可知,“历史徘徊不前”体现在中国的社会性质没有改变。以孙中山为首的资产阶级革命派领导的辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,使皇帝最终退出历史舞台,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和的观念深入人心。但是,辛亥革命没能改变中国半殖民地半封建的社会性质,中国民主革命的任务没有完成,D项正确。

能力提升

1.A 解析:根据题干信息“武昌起义后,一个月内十几个省相继宣布独立,支持革命,其中没有一个省发生激烈的战争,清朝统治便土崩瓦解”可知,清朝灭亡的原因是自身原因,A项正确;革命军取得了胜利,但材料没有涉及革命军军事力量弱小,排除B项;武昌起义不是一个偶然的事件,排除C项;材料没有涉及所有省份都宣布独立,且不符合史实,排除D项。故选A。

2.A 解析:根据题干信息“武昌起义后宣布独立的15个省份先后担任该省最高军政长官(都督)的人员构成图”可知,人员中有大量的旧官僚,他们不是坚定的革命者,对革命的态度随时会转变,让他们担任最高军政长官说明辛亥革命并不彻底,具有一定的妥协性,A项正确;基础性不是辛亥革命的特点,且与题干无关,排除B项;题干说明辛亥革命不彻底,排除C项;辛亥革命结束后,革命形势出现反复,但在题干中没有体现,排除D项。故选A。

3.C 解析:根据题干信息“清帝退位诏书”“《中华民国临时约法》”并结合所学知识可知,清帝退位诏书标志着清王朝的统治彻底结束,《中华民国临时约法》肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,反映的发展趋势是从专制走向民主,C项正确;不管是清帝退位前,还是中华民国时期,我国都是一个统一的国家,从分裂走向统一的说法错误,排除A项;从清帝退位到《中华民国临时约法》反映的是从专制走向民主,没有体现和平的趋势,排除B项;中华民国建立后,并没有使中国富强起来,中国仍是半殖民地半封建社会,排除D项。故选C。

4.C 解析:根据题干信息“在那个时期是一个比较好的东西……它带有革命性、民主性”并结合所学知识可知,《中华民国临时约法》以法律的形式宣告了君主专制政体的灭亡,确立了民主共和制度,从而从根本上否定了君主专制制度,体现了其革命性,C项正确;“规定中华民国国民一律平等”是民主性的表现而非革命性的表现,排除A项;“裁撤冗官冗员,允许士民上书言事”是戊戌变法的内容,排除B项;“承认清廷与列强签订的不平等条约”是资产阶级妥协性的表现而非革命性,排除D项。故选C。

5.D 解析:根据题干信息并结合所学知识可知,“宋教仁案”的制造者是袁世凯的亲信,并可能牵涉袁世凯本人,这些行为反映了袁世凯建立独裁统治的野心,D项正确。

6.(1)13年。

(2)创办革命报刊;建立革命组织;提出革命思想;举行武装起义。(写出三点即可)

(3)保皇派主张学习西方,变革政治制度,如戊戌变法;革命派主张用革命手段推翻清王朝的统治,如辛亥革命。

7.(1)态度变化:从怀疑、信心不足到认同、支持。

原因:(革命顺利进行,起义队伍迅速壮大,反观清政府面对危亡的局面却束手无策)辛亥革命成功,中华民国建立。

(2)政治上,辛亥革命结束了两千多年的君主专制政体,建立了中华民国;颁布了《中华民国临时约法》;推动政治民主化进程。思想上,辛亥革命使民主共和观念深入人心,人民的民族、民主意识提高,促进了人们思想解放。

(3)不同看法:前者反映社会对“共和”的追捧,后者显示地方传统未变。

理解:辛亥革命对上层政治架构影响明显,但基层社会变革具有滞后性。

武昌起义

1.□□起义打响之后,民间发起各方力量消灭清王朝,在这股新生力量中,他们发动对清王朝的攻击,给清王朝重重一击,迫使末代皇帝在1912年2月退位,至此结束了中国两千多年的封建君主专制统治。这对中国近代史来说,无疑是浓墨重彩的一笔。“□□”应是 ( )

A.金田 B.武昌

C.安庆 D.广州

2.某学校围绕辛亥革命制定研学旅行计划时,选取了广州、南京、武昌、北京为目的地。你认为武昌一地的研学主题应该是 ( )

A.缔造共和 B.浴血共和

C.共和梦碎 D.维护共和

3.(2025保定期中)1911年10月9日,一位革命领导者发布了一则行动命令:本军于今夜十二时举义……工程八营,以占领楚望台军械库为目的。这次“举义”的主要力量是 ( )

A.反清志士

B.光复会成员

C.同盟会成员

D.湖北新军中倾向革命的士兵

4.1911年10月22日,湖南省进步人士举起义旗,宣告独立,成立革命政权。下列重大历史事件中,直接推动湖南独立的是 ( )

A.三民主义的提出

B.宣统皇帝的退位

C.武昌起义的爆发

D.《中华民国临时约法》的颁布

5.(跨学科·语文)下面是作家叶圣陶1911年日记的部分内容。这反映了 ( )

·10月12日,课毕后阅报纸,见专电栏中有云:武昌已为革(命)党所据。 ·10月14日,急阅报纸,见长沙、重庆均为革(命)党所据。 ·10月26日,课毕后阅报纸,知南昌、西安亦已得手……广东亦有独立之说。

A.辛亥革命的原因 B.辛亥革命的发展

C.辛亥革命的胜利 D.辛亥革命的影响

中华民国建立与《中华民国临时约法》

6.“亚东开化中华早,揖美追欧,旧邦新造”是南京临时政府颁布的《中华民国国歌》中的词句。这里的“新造”是指 ( )

A.建立兴中会 B.成立中国同盟会

C.成立湖北军政府 D.建立中华民国

7.1912年1月1日,中华民国临时政府成立,临时大总统在南京宣誓就职。其宣誓者是 ( )

A.黄兴 B.黎元洪

C.孙中山 D.袁世凯

8.下图是学员杨汝霖于中华民国三十三年的毕业证书。该学员毕业的时间应是公元 ( )

A.1912年 B.1933年

C.1944年 D.1948年

9.《中华民国临时约法》规定:中华民国的主权属于全体国民;国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;参议院行使立法权;国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任;法院行使司法权,司法独立等。这段话体现了三民主义中的 ( )

A.民主主义 B.民族主义

C.民权主义 D.民生主义

袁世凯窃取革命果实与二次革命

10.下面示意图内容反映的主题是 ( )

A.清朝皇帝在历史上的消失

B.袁世凯窃取辛亥革命胜利果实的过程

C.《中华民国临时约法》的颁布

D.袁世凯镇压二次革命复辟帝制

11.下面对“二次革命”主要要素的解读,表述正确的是 ( )

A.导火索——宋教仁被杀 B.优势——国民党力量强大且团结

C.结果——革命成功 D.领导者——左宗棠和黄兴

12.“不把皇帝拉下马,历史就不能前进。目前的问题是,皇帝下了马,历史依旧徘徊不前。”“历史徘徊不前”体现在 ( )

A.《中华民国临时约法》被废除

B.民主共和观念深入人心

C.袁世凯就任中华民国临时大总统

D.中国的社会性质没有改变

1.武昌起义后,一个月内十几个省相继宣布独立,支持革命,其中没有一个省发生激烈的战争,清朝统治便土崩瓦解。以上材料说明 ( )

A.清朝自身原因导致其灭亡

B.革命军军事力量弱小

C.武昌起义是一个偶然事件

D.所有省份都宣布独立

2.(跨学科·数学)下图为武昌起义后宣布独立的15个省份先后担任该省最高军政长官(都督)的人员构成图。该图反映了辛亥革命的 ( )

A.妥协性 B.基础性

C.彻底性 D.反复性

3.(2025唐山期中)图片是历史的载体。下面图片内容反映出近代中国历史发展的基本趋势是 ( )

清帝退位诏书 《中华民国临时约法》部分条文

A.从分裂走向统一 B.从战争走向和平

C.从专制走向民主 D.从落后走向富强

4.毛泽东称赞《中华民国临时约法》:“在那个时期是一个比较好的东西……它带有革命性、民主性。”其中“革命性”主要是指 ( )

A.规定中华民国国民一律平等

B.裁撤冗官冗员,允许士民上书言事

C.从根本上否定君主专制制度

D.承认清廷与列强签订的不平等条约

5.袁世凯一再破坏责任内阁制,并于1913年派亲信在上海火车站刺杀改组国民党的宋教仁。这些行为 ( )

A.说明袁世凯已经镇压二次革命

B.加快了辛亥革命的到来

C.标志着辛亥革命的彻底失败

D.反映了袁世凯建立独裁统治的野心

6.阅读材料,完成下列要求。

材料:(戊戌政变)后数年……革命之论渐昌。1903年,章炳麟著《驳康有为论革命书》,邹容著《革命军》,革命之焰益炽。章炳麟与徐锡麟等设光复会于上海。黄兴、宋教仁等亦立华兴会于湖南。是岁,黄兴、宋教仁举事柳州,败后,二人走日本,刊杂志以鼓吹革命。1905年,孙文至日本,成立中国同盟会,并在《民报》上将同盟会的政治纲领阐发为三民主义。1906年,萍浏醴起义,失败。1907年,孙文领导惠州起义,不克。同期,保皇派的《新民丛报》主张君主立宪,与《民报》相对峙,公开论战至1911年武昌起义止,革命派先后发动了十余次反清武装起义。

——摘编自吕思勉《中国近代史》

(1)根据材料并结合所学知识,计算从戊戌政变到武昌起义,这一过程经历了几年时间

(2)根据材料,概括武昌起义爆发前革命党人为实现民主共和进行的努力。

(3)保皇派和革命派之间的论战,展示了近代以来,中国民族资产阶级在挽救国家危亡方面的分歧。结合所学知识,指出他们倡导的救国方案各是什么。

7.(史料实证)多角度地研究辛亥革命,有助于我们更好地把握它在中国历史上的地位。阅读材料,完成下列要求。

材料一:《申报》在革命之初态度不明朗,甚至有些怀疑,对革命的信心不足。报馆接到“武昌失守”的电报还以为是“宜昌之误”,因此没有刊登。当第二天得知确认是“武昌失守”后才对起义消息重新刊登。随着革命的顺利进行,起义队伍迅速壮大,反观清政府面对危亡的局面却束手无策,《申报》在审时度势之后转为倾向革命、支持革命,并与革命形成同盟。

——摘编自刘兴豪、李红祥《论辛亥革命

时期资产阶级革命报刊发展与舆论反转》

材料二:近代化(现代化)以从农业文明到工业文明的演进为纵向发展主线,包括政治上的法制化、民主化进程,即从人治到法治、从专制政治到民主政治等内容;经济上的工业化进程,即从传统农业到工业化、从自然经济到市场化等内容;思想文化上的科学化(或合理化)、大众化(或世俗化);社会生活和风俗的演进,即城市化。

辛亥革命后,某人翻译一本书,名叫《平民政治》,但现在他却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。

——摘编自徐兆玮《棣秋馆戊戌日记》

革命后地方不同了一点,绿营制度没有改变多少……守兵当值的,到时照常上衙门听候差遣,衙门前钟鼓楼每到晚上仍有三五个吹鼓手奏乐……

——摘编自沈从文《辛亥革命的一课》

(1)根据材料一,指出《申报》对待辛亥革命态度的变化并分析其原因。

(2)从政治和思想近代化的研究角度,结合史实分析辛亥革命的影响。

(3)指出材料二中两则史料关于辛亥革命影响的不同看法。对此应如何理解

【详解答案】

基础达标

1.B

2.B 解析:结合所学知识可知,1911年10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义。一夜之间,武昌全城被起义军占领。随后,汉阳、汉口的新军起义响应,革命在武汉三镇取得胜利。10月11日,起义军成立湖北军政府,推举黎元洪为都督。武昌起义胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命。所以武昌一地的研学主题应该是浴血共和,B项正确。“缔造共和”指的是中华民国的建立,地点在南京,排除A项。“共和梦碎”指的是袁世凯称帝,地点在北京,排除C项。“维护共和”指的是二次革命等,地点较广,如江西、湖南、广东等,排除D项。故选B。

3.D 解析:根据题干信息“1911年10月9日”“本军于今夜十二时举义……工程八营,以占领楚望台军械库为目的”可知,材料反映的是武昌起义前夕的部署,武昌起义的主要力量是湖北新军中倾向革命的士兵,D项正确;反清志士是革命派,但不是武昌起义的主要力量,排除A项;光复会成员是革命派,但不是武昌起义的主要力量,排除B项;同盟会成员是革命派,但不是武昌起义的主要力量,排除C项。故选D。

4.C 解析:根据题干信息“1911年10月22日,湖南省进步人士举起义旗,宣告独立,成立革命政权”并结合所学知识可知,1911年10月10日晚,武昌城内新军工程营的革命党人首先起义。武昌起义胜利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上的省份宣布独立,支持革命,其中包括湖南,C项正确;1905年,孙中山在《民报》发刊词中将同盟会的政治纲领阐发为三民主义,与题干1911年的湖南独立没有直接推动关系,排除A项;1912年2月12日宣统皇帝宣布退位,与题干无关,排除B项;1912年3月,孙中山颁布了由临时参议院制定的《中华民国临时约法》,和题干无关,排除D项。故选C。

5.B 6.D

7.C 解析:根据所学知识可知,1911年底,独立各省代表在南京集会,选举孙中山为临时大总统,1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立,C项正确;黄兴是辛亥革命时期的先驱和领袖,排除A项;1912年,黎元洪被选举为副总统,排除B项;袁世凯后来窃取了革命果实,倒行逆施妄图复辟帝制,排除D项。故选C。

8.C 解析:根据题干信息“中华民国三十三年的毕业证书”并结合所学知识可知,1912年为民国元年,因此民国三十三年,即1912+33-1=1944年,C项正确;1912年为民国元年,排除A项;1933年为民国二十二年,排除B项;1948年为民国三十七年,排除D项。故选C。

9.C 解析:根据题干信息“中华民国的主权属于全体国民”“参议院行使立法权;国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任;法院行使司法权,司法独立等”可知,《中华民国临时约法》确立了主权在民、三权分立、责任内阁等资本主义社会的基本原则,这体现了三民主义中的民权主义,C项正确。

10.B 解析:根据题干信息“袁世凯逼宣统帝退位(清朝灭亡)”“孙中山辞职”“袁世凯就任临时大总统”并结合所学知识可知,袁世凯逼宣统帝退位,标志着清朝灭亡,为其掌握政权扫除了一大障碍;孙中山辞职,使得袁世凯得以担任临时大总统之位;袁世凯就任临时大总统后,实际掌控了国家权力。整个过程完整地展现了袁世凯窃取辛亥革命胜利果实的历程,B项正确。清朝皇帝在历史上的消失指的是辛亥革命推翻了两千多年的君主专制制度,排除A项。《中华民国临时约法》的颁布本是为了限制袁世凯权力,但最终未能阻止他窃取革命果实的行为,不符合题意,排除C项。袁世凯镇压二次革命复辟帝制发生在其就任临时大总统之后,不符合题意,排除D项。故选B。

11.A 解析:根据题干信息“二次革命”并结合所学知识可知,“宋教仁案”发生后,孙中山和黄兴等被迫发布讨袁宣言和通电,二次革命爆发,A项正确;国民党力量涣散,二次革命很快被袁世凯镇压下去,排除B项;二次革命被袁世凯镇压,孙中山、黄兴等流亡日本,排除C项;孙中山和黄兴等被迫发布讨袁宣言和通电,二次革命爆发,排除D项。故选A。

12.D 解析:根据题干信息“不把皇帝拉下马,历史就不能前进。目前的问题是,皇帝下了马,历史依旧徘徊不前”并结合所学知识可知,“历史徘徊不前”体现在中国的社会性质没有改变。以孙中山为首的资产阶级革命派领导的辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制,使皇帝最终退出历史舞台,建立了中华民国,颁布了《中华民国临时约法》,使民主共和的观念深入人心。但是,辛亥革命没能改变中国半殖民地半封建的社会性质,中国民主革命的任务没有完成,D项正确。

能力提升

1.A 解析:根据题干信息“武昌起义后,一个月内十几个省相继宣布独立,支持革命,其中没有一个省发生激烈的战争,清朝统治便土崩瓦解”可知,清朝灭亡的原因是自身原因,A项正确;革命军取得了胜利,但材料没有涉及革命军军事力量弱小,排除B项;武昌起义不是一个偶然的事件,排除C项;材料没有涉及所有省份都宣布独立,且不符合史实,排除D项。故选A。

2.A 解析:根据题干信息“武昌起义后宣布独立的15个省份先后担任该省最高军政长官(都督)的人员构成图”可知,人员中有大量的旧官僚,他们不是坚定的革命者,对革命的态度随时会转变,让他们担任最高军政长官说明辛亥革命并不彻底,具有一定的妥协性,A项正确;基础性不是辛亥革命的特点,且与题干无关,排除B项;题干说明辛亥革命不彻底,排除C项;辛亥革命结束后,革命形势出现反复,但在题干中没有体现,排除D项。故选A。

3.C 解析:根据题干信息“清帝退位诏书”“《中华民国临时约法》”并结合所学知识可知,清帝退位诏书标志着清王朝的统治彻底结束,《中华民国临时约法》肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,反映的发展趋势是从专制走向民主,C项正确;不管是清帝退位前,还是中华民国时期,我国都是一个统一的国家,从分裂走向统一的说法错误,排除A项;从清帝退位到《中华民国临时约法》反映的是从专制走向民主,没有体现和平的趋势,排除B项;中华民国建立后,并没有使中国富强起来,中国仍是半殖民地半封建社会,排除D项。故选C。

4.C 解析:根据题干信息“在那个时期是一个比较好的东西……它带有革命性、民主性”并结合所学知识可知,《中华民国临时约法》以法律的形式宣告了君主专制政体的灭亡,确立了民主共和制度,从而从根本上否定了君主专制制度,体现了其革命性,C项正确;“规定中华民国国民一律平等”是民主性的表现而非革命性的表现,排除A项;“裁撤冗官冗员,允许士民上书言事”是戊戌变法的内容,排除B项;“承认清廷与列强签订的不平等条约”是资产阶级妥协性的表现而非革命性,排除D项。故选C。

5.D 解析:根据题干信息并结合所学知识可知,“宋教仁案”的制造者是袁世凯的亲信,并可能牵涉袁世凯本人,这些行为反映了袁世凯建立独裁统治的野心,D项正确。

6.(1)13年。

(2)创办革命报刊;建立革命组织;提出革命思想;举行武装起义。(写出三点即可)

(3)保皇派主张学习西方,变革政治制度,如戊戌变法;革命派主张用革命手段推翻清王朝的统治,如辛亥革命。

7.(1)态度变化:从怀疑、信心不足到认同、支持。

原因:(革命顺利进行,起义队伍迅速壮大,反观清政府面对危亡的局面却束手无策)辛亥革命成功,中华民国建立。

(2)政治上,辛亥革命结束了两千多年的君主专制政体,建立了中华民国;颁布了《中华民国临时约法》;推动政治民主化进程。思想上,辛亥革命使民主共和观念深入人心,人民的民族、民主意识提高,促进了人们思想解放。

(3)不同看法:前者反映社会对“共和”的追捧,后者显示地方传统未变。

理解:辛亥革命对上层政治架构影响明显,但基层社会变革具有滞后性。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹