人教A版(2019)必修第一册 3.2.2 函数的奇偶性 教案

文档属性

| 名称 | 人教A版(2019)必修第一册 3.2.2 函数的奇偶性 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 90.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-06 12:23:45 | ||

图片预览

文档简介

《函数的奇偶性》教学设计

教学内容解析

函数的奇偶性是继函数单调性后又一重要性质,也是函数概念与表示的进一步延展和深入。与函数单调性不同,函数的奇偶性是函数的整体性质,它要求定义域中任意一个自变量都具有这样的特性。

教材在处理函数的奇偶性时,沿用了处理函数单调性的方法,即先给出几个特殊函数的图象,让学生获得函数奇偶性的直观定性认识,然后利用表格研究发现数量变化特征,最后通过代数运算,验证发现数量特征的普遍性,在此基础上建立偶函数(奇函数)的概念,概括起来就是:具体函数——图象特征(对称性)——数量刻画——符号语言——抽象定义——奇偶性判定。函数的性质在教学时,应注重引导学生主动思考,主动建构,主动学习。教学中要把学习函数性质的一般思维展现出来,揭示函数性质中的特殊点和变化中的规律性,将代数与图象结合起来引导学生突破认识上的误区和难点。从实例出发,归纳共同特征,再概括到同类事物中形成一般性质。这种过程也有利于培养学生数学运算、直观想象、数学抽象素养。

基于以上分析,确定本节课的教学重点:函数奇偶性的概念及简单函数奇偶性的判断。

教学目标设置

1.从具体函数出发,引导学生探索如何用数量关系刻画函数图象的对称性,进而理解函数奇偶性的概念。

2.学会利用图象特征和奇偶性的定义判断一些简单函数的奇偶性,能利用奇偶性解决一些简单问题。

3.引导学生经历从特殊到一般的数学过程,会用数学符号语言描述函数奇偶性,结合前面学习的常用逻辑用语量词的表达,体会数学的严谨性,提升学生的直观想象、逻辑推理、数学抽象核心素养。

教学问题诊断分析

学生在初中的时候已经学习了关于图形对称的相关知识,对一次函数,二次函数,反比例函数的图象也比较熟悉,这部分知识有助于学生判断函数的对称性,获得直观上的感受。经历了单调性的学习,学生知道用前面学习的逻辑用语描述数学中的规律和特征。困难的是学生从图表中总结数字特征,再抽象到符号语言。同时,学生的概念生成经历不足,自主探究和探索能力有待提高。所以,在教学过程中应注重引导学生,进而加深对概念本质的理解。

教学策略分析

本节课继续采用函数的单调性研究方法,即“具体函数——图象特征——数量刻画——符号语言——抽象定义——概念理解”。

教学方法采用问题探究式教学,通过设置问题,引导学生在思考问题中逐步深入概念,研究主线是“生活实例——函数图象——数量表征——符号表达”,先从实际生活中的对称出发,引导学生关注函数图象的对称性,然后利用数据表格说明图象特征,通过设问引导学生获得关于定义中定义域“任意”的理解,最后顺利的建立偶函数(奇函数)的概念。学生在学法上,采用了“设问——探究——归纳——定论”层层递进的方式突破难点,将知识的生成和发展过程介绍给学生,注重学习过程体验。这样能够适应不同层次学生学习的需要,给他们机会自我表达与创造。

教学过程设计

引导语:在上节课我们从“形”和“数”两个方面认识了函数的单调性,能够用符号语言精确地刻画函数在每个区间上的上升和下降。这节课我们继续学习函数的另外一个性质。

情境设置

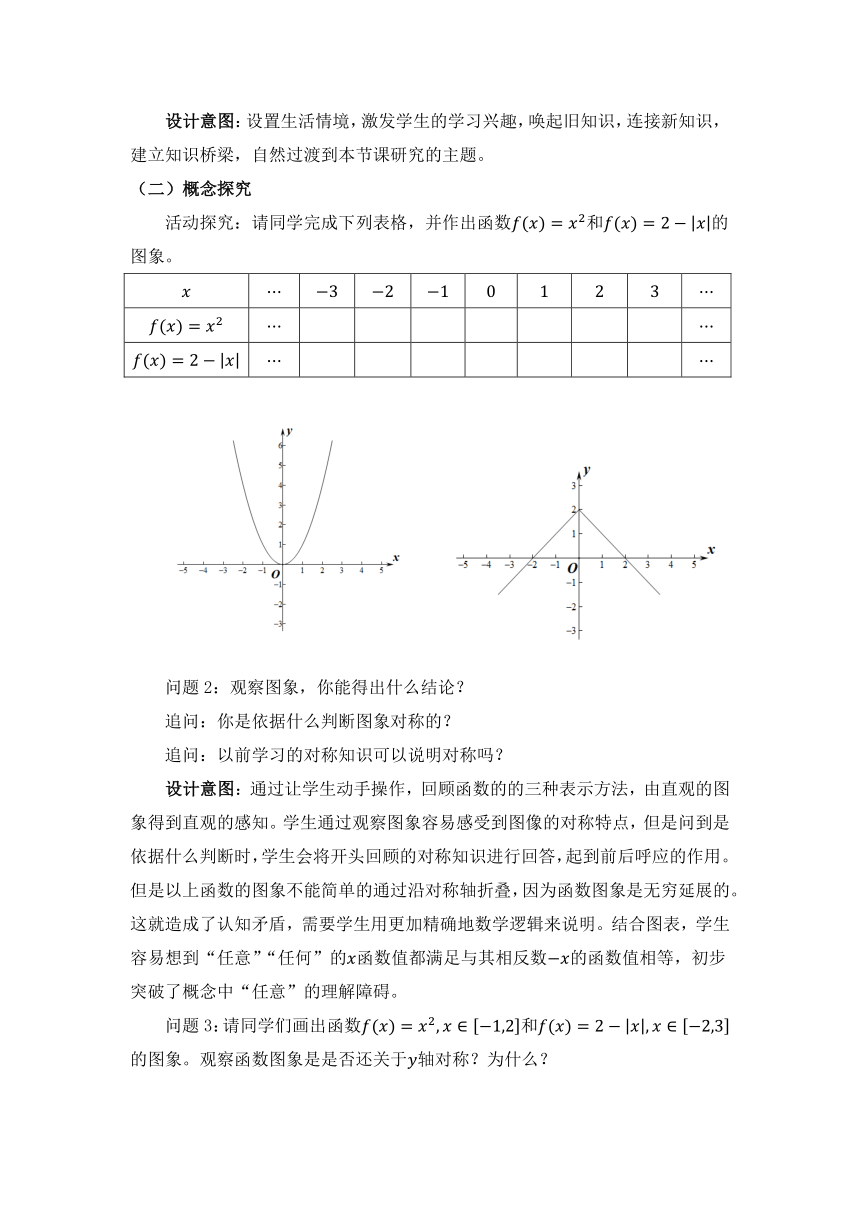

问题1:请同学们观察下面两幅图,它们在结构上有什么特征?它们是什么图形?

图1 图2

师生活动:学生观察图片,回答问题。教师引导学生回顾初中学过的对称知识。

追问:函数图象是否也有对称性呢?

设计意图:设置生活情境,激发学生的学习兴趣,唤起旧知识,连接新知识,建立知识桥梁,自然过渡到本节课研究的主题。

概念探究

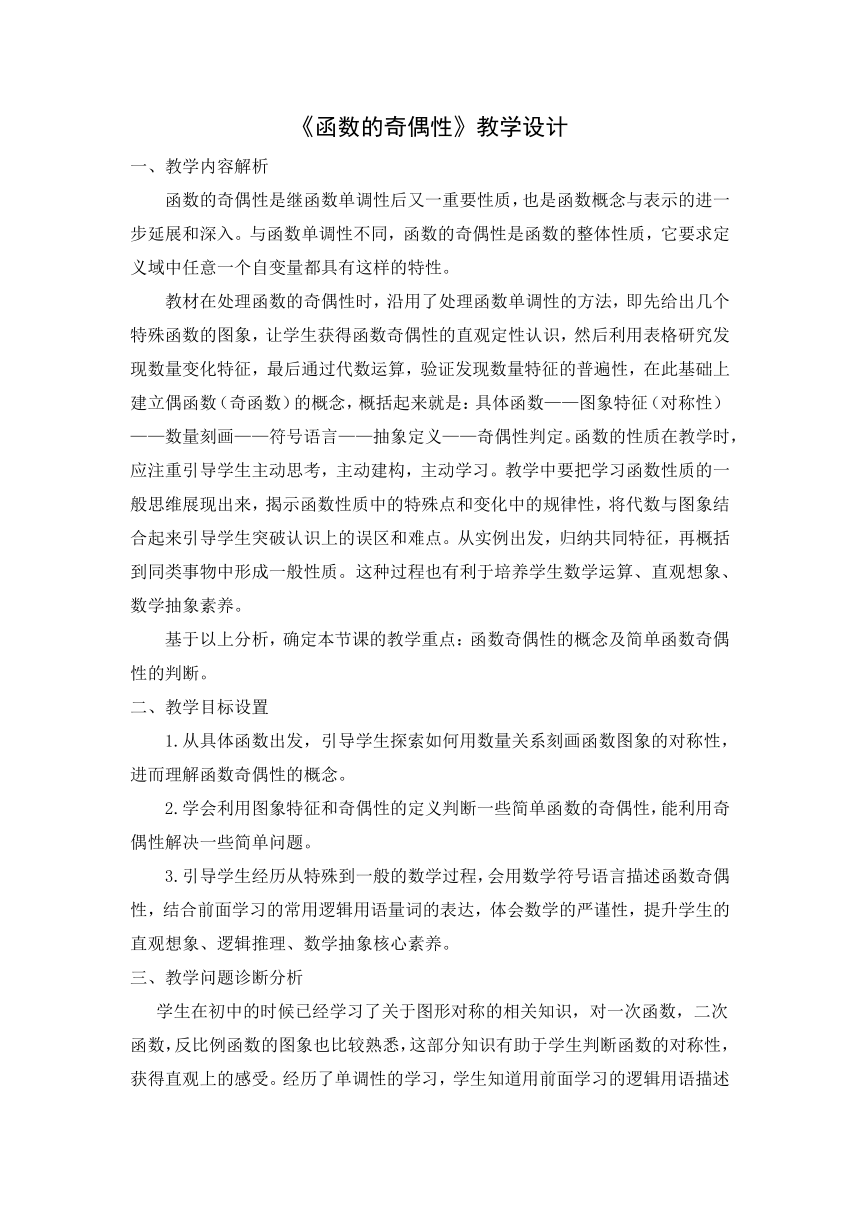

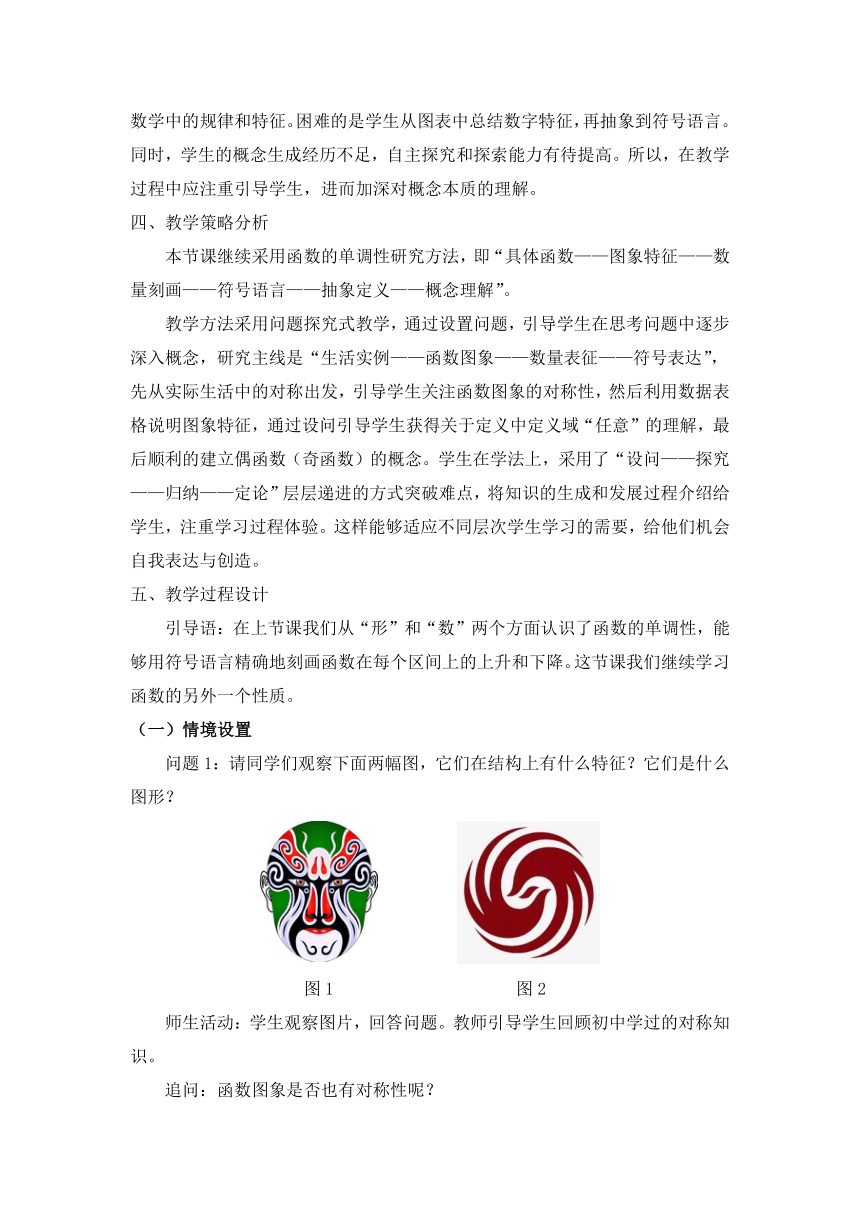

活动探究:请同学完成下列表格,并作出函数和的图象。

问题2:观察图象,你能得出什么结论?

追问:你是依据什么判断图象对称的?

追问:以前学习的对称知识可以说明对称吗?

设计意图:通过让学生动手操作,回顾函数的的三种表示方法,由直观的图象得到直观的感知。学生通过观察图象容易感受到图像的对称特点,但是问到是依据什么判断时,学生会将开头回顾的对称知识进行回答,起到前后呼应的作用。但是以上函数的图象不能简单的通过沿对称轴折叠,因为函数图象是无穷延展的。这就造成了认知矛盾,需要学生用更加精确地数学逻辑来说明。结合图表,学生容易想到“任意”“任何”的函数值都满足与其相反数的函数值相等,初步突破了概念中“任意”的理解障碍。

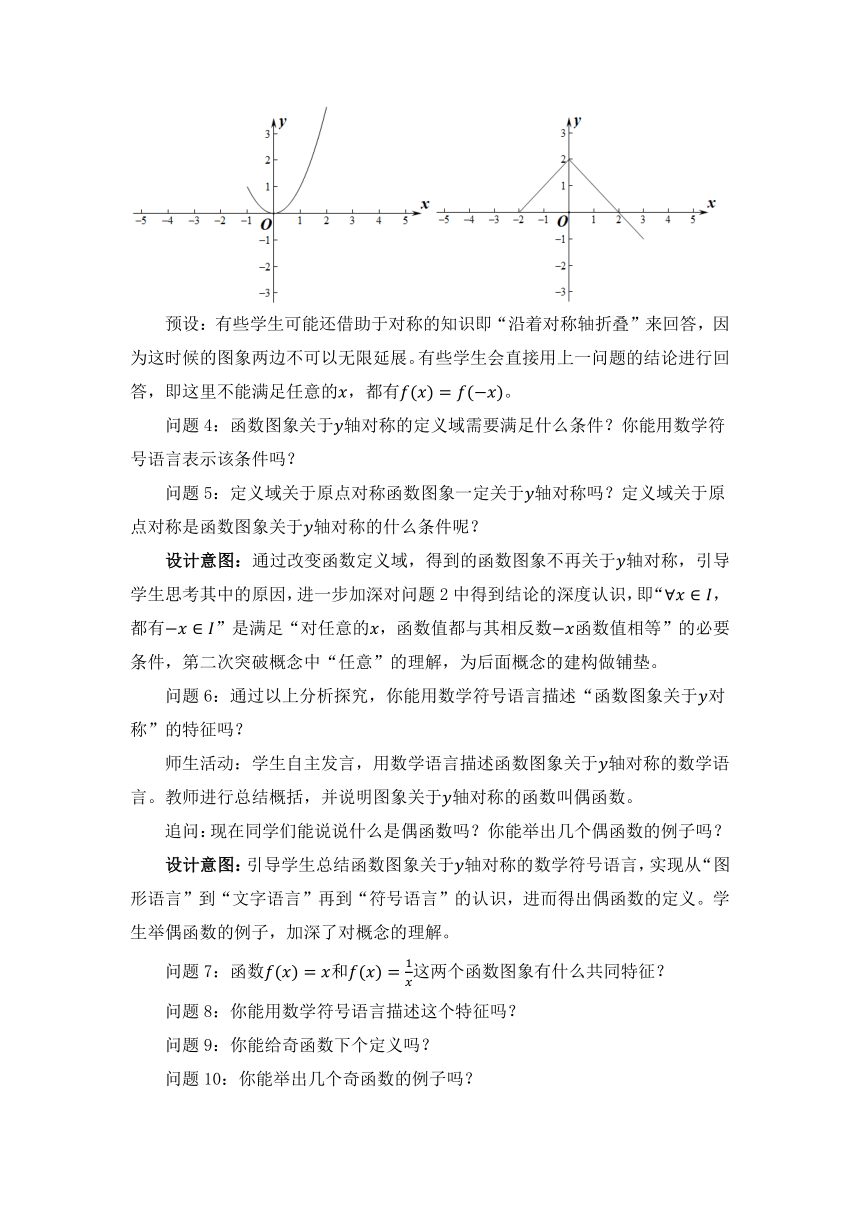

问题3:请同学们画出函数和的图象。观察函数图象是是否还关于轴对称?为什么?

预设:有些学生可能还借助于对称的知识即“沿着对称轴折叠”来回答,因为这时候的图象两边不可以无限延展。有些学生会直接用上一问题的结论进行回答,即这里不能满足任意的,都有。

问题4:函数图象关于轴对称的定义域需要满足什么条件?你能用数学符号语言表示该条件吗?

问题5:定义域关于原点对称函数图象一定关于轴对称吗?定义域关于原点对称是函数图象关于轴对称的什么条件呢?

设计意图:通过改变函数定义域,得到的函数图象不再关于轴对称,引导学生思考其中的原因,进一步加深对问题2中得到结论的深度认识,即“,都有”是满足“对任意的,函数值都与其相反数函数值相等”的必要条件,第二次突破概念中“任意”的理解,为后面概念的建构做铺垫。

问题6:通过以上分析探究,你能用数学符号语言描述“函数图象关于对称”的特征吗?

师生活动:学生自主发言,用数学语言描述函数图象关于轴对称的数学语言。教师进行总结概括,并说明图象关于轴对称的函数叫偶函数。

追问:现在同学们能说说什么是偶函数吗?你能举出几个偶函数的例子吗?

设计意图:引导学生总结函数图象关于轴对称的数学符号语言,实现从“图形语言”到“文字语言”再到“符号语言”的认识,进而得出偶函数的定义。学生举偶函数的例子,加深了对概念的理解。

问题7:函数和这两个函数图象有什么共同特征?

问题8:你能用数学符号语言描述这个特征吗?

问题9:你能给奇函数下个定义吗?

问题10:你能举出几个奇函数的例子吗?

师生活动:组织学生思考回答问题,总结奇函数概念。

设计意图:类比偶函数,学生通过探究合作交流,建构奇函数概念。再次运用数学符号语言概括规律特征,加强数学概念的概括能力。

概念的理解和初步应用

例1.判断下列函数的奇偶性

(1); (2); (3);(4).

师生活动:师生一起分析的奇偶性,教师板书判断步骤过程,学生完成剩下三小题。

设计意图:利用课本上的例题,学会用定义判断简单函数奇偶性的一般步骤。

思考:(1)判断函数的奇偶性。

(2)下图是函数图象的一部分,你能根据的奇偶性画出它在轴左边的图象吗?

(3)一般地,如果知道为偶(奇)函数,那么我们可以怎样简化对它的研究?

设计意图:通过课本上的思考题,巩固对函数奇偶性概念的理解。利用奇偶性画出函数的图象,学生体会到了由“数”到“形”的逆向思维,由此顺利的总结一般情况下如何简化研究奇偶函数,即可以根据轴一侧的图象和性质,依据对称性得到其在轴另一侧侧的图象和性质。

课堂小结

1.回顾本节课关于奇偶函数的定义探究过程及数学符号定义;

2.判断函数的奇偶性的一般步骤;

3.根据函数的奇偶性,如何简化分析它的性质。

师生活动:组织学生主动发言回顾本节课知识,教师总结。

设计意图:回顾知识形成过程,有利于学生学会总结和反思,提升数学学习能力。通过概括奇偶性的定义和判断函数奇偶性的一般方法,帮助学生检验本节课的学习情况。

作业布置

课本第85页练习1,2题。

第2题补充(3)

目标检测设计

1.填空:

(1)已知函数是定义在上的偶函数,那么的值是

(2)若函数为奇函数,则

2.课本习题3.2第11题。

设计意图:考察并加深学生对奇偶性概念的理解,检验学生对函数的奇偶性简单运用能力。

《函数的奇偶性》教学实录

1.情景导入

师:请同学们观察上面两幅图,它们在结构上有什么特征?是什么图形?

学生1:它们都是对称图形。

学生2:第一幅是轴对称,第二幅是中心对称。

师:我们是如何判断图形对称的?

学生:轴对称图形能够沿着某个对称轴折叠重合,中心对称是能否绕某点旋转180°重合。

师:同学们总结的很好,函数图象是否也有对称性呢?

2.概念探究

师:请大家完成表格,画出函数和的图象。

学生:完成表格,用描点法画出函数图象。

师:观察函数图象,在结构上你能得出什么结论?

学生1:两个函数图象是轴对称图形。

学生2:两个函数图象都关于轴对称.

师:你是怎么判断函数图象对称的?

学生:通过折叠关于轴对称。

师:可是这两个图象左右两边都是无限延伸的,可以通过折叠说明对称吗?

学生1:我们可以一一验证函数值来说明。

学生2:通过图表我们发现任何的和对应的函数值相等。

师:我们要一一验证码?那样多麻烦,有没有什么好的办法呢?

学生1:两个函数都有的特点。

学生2:应该是对所有的来说,都有。

师:同学们总结的很好,我们发现这两个函数都能说明对任意的,都有,我们就能说明图象关于轴对称了。下面请同学们画出函数和的图象。观察函数图象是否还关于轴对称?为什么?

学生:画出函数和的图象。

学生:函数图象不关于轴对称。

师:为什么?

学生1:这时可以通过折叠了,两边不能重合。

学生2:因为定义域不对称,不能满足任意的,都有。

师:刚才几位同学回答的都很对,无论是通过折叠还是定义域不能满足任意的,都有,我们都发现函数图象要关于轴对称,其定义域必须对称,即关于原点对称,这样才能使得无论取什么,都能取到。结合前面学习的“全称量词,存在量词”知识,你能用符号表示该条件吗?

学生:,都有。

师:非常好,我们能用前面学习“充分条件,必要条件”知识,说说定义域关于原点对称是函数图象关于轴对称的什么条件吗?

学生1:必要条件。

学生2:必要不充分条件。

师:对,应该是必要不充分条件。通过以上分析探究,你能用数学符号语言描述“函数图像关于对称”的特征吗?

学生:对,都有,有。

师:同学们总结的非常好。我们把函数图象关于轴对称的函数称为偶函数,现在同学们能给偶函数下个定义吗?

学生1:一个函数,如果满足对,都有,有。

学生2:一个函数的定义域为,对,都有,都有,是偶函数。

师:同学们概括的非常准确,一般地,设函数定义域为,如果,都有,且,那么函数就叫做偶函数。同学们能举几个偶函数的例子吗?

学生1:。

学生2:。

学生3:。

师:接下来请同学们思考函数和这两个函数图象有什么共同特征?

学生:关于原点对称。

师:你能模仿偶函数用数学符号语言描述这个特征吗?

学生:对,都有,都有。

师:同学们异口同声的说出了答案,都很棒。其实,我们把函数图象关于原点对称的函数称之为奇函数。那同学们能给奇函数下个定义吗?

学生:一般地,设函数定义域为,如果,都有,且,那么函数就叫做奇函数。

师:同学们概括的很好,大家能不能举几个奇函数的例子呢?

学生1:。

学生2:。

学生3:。

3.概念的理解和初步应用

师:看来大家基本都了解奇函数的概念了。接下来我们看看如何来判断函数的奇偶性。请同学们思考并判断以下几个函数的奇偶性:(1); (2); (3);(4)。我们一起看第一个函数,函数的定义域为,满足对,都有。且,所以函数为偶函数。剩下的函数请同学们按照这个步骤自己判断。

学生:判断其他几个函数的奇偶性。

师:同学们判断的很对,请同学们阅读并思考课本第85页思考题。

学生1:函数是奇函数。

学生2:可以根据奇函数图象关于原点对称画出轴左边图象。

学生3:如果知道函数的奇偶性,我们可以只研究其定义域(或)的性质,另一半的性质可以根据对称性去判断。

4.课堂小结

师:各位同学回答和总结都很精确。有没有哪位同学可以把本节课学习的知识总结一下。

学生1:我们学习了什么是偶函数,什么是奇函数,会判断函数的奇偶性。

学生2:学习了偶函数、奇函数的概念。

教师总结:是的,我们一起把偶函数、奇函数概念复述一遍吧。我们学习了如何判断一个函数的奇偶性,我们还知道如何简化对偶函数或奇函数的研究。请同学们完成课后作业,做好复习巩固。

课后反思

本节课从生活情境出发,引起学生的关注,回顾初中学习的对称知识,为后面作图判断偶函数图象对称做铺垫。通过设置问题,从而引发认知冲突,原有的对称知识从逻辑上不能说明函数图象对称。由此学生想到可以验证所有的函数值相等,但也是不可操作的,进一步激发学生联想到把图象对称规律用简单的数学符号表示。在认知上初步突破了概念中的“任意的,都有”的理解,有效的突破了难点。后面通过改变函数的定义域,学生通过作图发现图象不再关于轴对称。用问题的层层引入,加深了学生对“任意的,都有”的理解,明确了函数图象关于轴对称,前提是定义域关于原点对称,即“,都有”。偶函数的概念呼之欲出,概念自然生成。

本节课的不足之处在于学生在做函数图象的时候有点随意,画出来的图象不美观,画图时间少,加快了课堂节奏。讨论并回答问题的时候气氛有时过于活跃,不利于课堂进度的把握,需要及时把控。

教学内容解析

函数的奇偶性是继函数单调性后又一重要性质,也是函数概念与表示的进一步延展和深入。与函数单调性不同,函数的奇偶性是函数的整体性质,它要求定义域中任意一个自变量都具有这样的特性。

教材在处理函数的奇偶性时,沿用了处理函数单调性的方法,即先给出几个特殊函数的图象,让学生获得函数奇偶性的直观定性认识,然后利用表格研究发现数量变化特征,最后通过代数运算,验证发现数量特征的普遍性,在此基础上建立偶函数(奇函数)的概念,概括起来就是:具体函数——图象特征(对称性)——数量刻画——符号语言——抽象定义——奇偶性判定。函数的性质在教学时,应注重引导学生主动思考,主动建构,主动学习。教学中要把学习函数性质的一般思维展现出来,揭示函数性质中的特殊点和变化中的规律性,将代数与图象结合起来引导学生突破认识上的误区和难点。从实例出发,归纳共同特征,再概括到同类事物中形成一般性质。这种过程也有利于培养学生数学运算、直观想象、数学抽象素养。

基于以上分析,确定本节课的教学重点:函数奇偶性的概念及简单函数奇偶性的判断。

教学目标设置

1.从具体函数出发,引导学生探索如何用数量关系刻画函数图象的对称性,进而理解函数奇偶性的概念。

2.学会利用图象特征和奇偶性的定义判断一些简单函数的奇偶性,能利用奇偶性解决一些简单问题。

3.引导学生经历从特殊到一般的数学过程,会用数学符号语言描述函数奇偶性,结合前面学习的常用逻辑用语量词的表达,体会数学的严谨性,提升学生的直观想象、逻辑推理、数学抽象核心素养。

教学问题诊断分析

学生在初中的时候已经学习了关于图形对称的相关知识,对一次函数,二次函数,反比例函数的图象也比较熟悉,这部分知识有助于学生判断函数的对称性,获得直观上的感受。经历了单调性的学习,学生知道用前面学习的逻辑用语描述数学中的规律和特征。困难的是学生从图表中总结数字特征,再抽象到符号语言。同时,学生的概念生成经历不足,自主探究和探索能力有待提高。所以,在教学过程中应注重引导学生,进而加深对概念本质的理解。

教学策略分析

本节课继续采用函数的单调性研究方法,即“具体函数——图象特征——数量刻画——符号语言——抽象定义——概念理解”。

教学方法采用问题探究式教学,通过设置问题,引导学生在思考问题中逐步深入概念,研究主线是“生活实例——函数图象——数量表征——符号表达”,先从实际生活中的对称出发,引导学生关注函数图象的对称性,然后利用数据表格说明图象特征,通过设问引导学生获得关于定义中定义域“任意”的理解,最后顺利的建立偶函数(奇函数)的概念。学生在学法上,采用了“设问——探究——归纳——定论”层层递进的方式突破难点,将知识的生成和发展过程介绍给学生,注重学习过程体验。这样能够适应不同层次学生学习的需要,给他们机会自我表达与创造。

教学过程设计

引导语:在上节课我们从“形”和“数”两个方面认识了函数的单调性,能够用符号语言精确地刻画函数在每个区间上的上升和下降。这节课我们继续学习函数的另外一个性质。

情境设置

问题1:请同学们观察下面两幅图,它们在结构上有什么特征?它们是什么图形?

图1 图2

师生活动:学生观察图片,回答问题。教师引导学生回顾初中学过的对称知识。

追问:函数图象是否也有对称性呢?

设计意图:设置生活情境,激发学生的学习兴趣,唤起旧知识,连接新知识,建立知识桥梁,自然过渡到本节课研究的主题。

概念探究

活动探究:请同学完成下列表格,并作出函数和的图象。

问题2:观察图象,你能得出什么结论?

追问:你是依据什么判断图象对称的?

追问:以前学习的对称知识可以说明对称吗?

设计意图:通过让学生动手操作,回顾函数的的三种表示方法,由直观的图象得到直观的感知。学生通过观察图象容易感受到图像的对称特点,但是问到是依据什么判断时,学生会将开头回顾的对称知识进行回答,起到前后呼应的作用。但是以上函数的图象不能简单的通过沿对称轴折叠,因为函数图象是无穷延展的。这就造成了认知矛盾,需要学生用更加精确地数学逻辑来说明。结合图表,学生容易想到“任意”“任何”的函数值都满足与其相反数的函数值相等,初步突破了概念中“任意”的理解障碍。

问题3:请同学们画出函数和的图象。观察函数图象是是否还关于轴对称?为什么?

预设:有些学生可能还借助于对称的知识即“沿着对称轴折叠”来回答,因为这时候的图象两边不可以无限延展。有些学生会直接用上一问题的结论进行回答,即这里不能满足任意的,都有。

问题4:函数图象关于轴对称的定义域需要满足什么条件?你能用数学符号语言表示该条件吗?

问题5:定义域关于原点对称函数图象一定关于轴对称吗?定义域关于原点对称是函数图象关于轴对称的什么条件呢?

设计意图:通过改变函数定义域,得到的函数图象不再关于轴对称,引导学生思考其中的原因,进一步加深对问题2中得到结论的深度认识,即“,都有”是满足“对任意的,函数值都与其相反数函数值相等”的必要条件,第二次突破概念中“任意”的理解,为后面概念的建构做铺垫。

问题6:通过以上分析探究,你能用数学符号语言描述“函数图象关于对称”的特征吗?

师生活动:学生自主发言,用数学语言描述函数图象关于轴对称的数学语言。教师进行总结概括,并说明图象关于轴对称的函数叫偶函数。

追问:现在同学们能说说什么是偶函数吗?你能举出几个偶函数的例子吗?

设计意图:引导学生总结函数图象关于轴对称的数学符号语言,实现从“图形语言”到“文字语言”再到“符号语言”的认识,进而得出偶函数的定义。学生举偶函数的例子,加深了对概念的理解。

问题7:函数和这两个函数图象有什么共同特征?

问题8:你能用数学符号语言描述这个特征吗?

问题9:你能给奇函数下个定义吗?

问题10:你能举出几个奇函数的例子吗?

师生活动:组织学生思考回答问题,总结奇函数概念。

设计意图:类比偶函数,学生通过探究合作交流,建构奇函数概念。再次运用数学符号语言概括规律特征,加强数学概念的概括能力。

概念的理解和初步应用

例1.判断下列函数的奇偶性

(1); (2); (3);(4).

师生活动:师生一起分析的奇偶性,教师板书判断步骤过程,学生完成剩下三小题。

设计意图:利用课本上的例题,学会用定义判断简单函数奇偶性的一般步骤。

思考:(1)判断函数的奇偶性。

(2)下图是函数图象的一部分,你能根据的奇偶性画出它在轴左边的图象吗?

(3)一般地,如果知道为偶(奇)函数,那么我们可以怎样简化对它的研究?

设计意图:通过课本上的思考题,巩固对函数奇偶性概念的理解。利用奇偶性画出函数的图象,学生体会到了由“数”到“形”的逆向思维,由此顺利的总结一般情况下如何简化研究奇偶函数,即可以根据轴一侧的图象和性质,依据对称性得到其在轴另一侧侧的图象和性质。

课堂小结

1.回顾本节课关于奇偶函数的定义探究过程及数学符号定义;

2.判断函数的奇偶性的一般步骤;

3.根据函数的奇偶性,如何简化分析它的性质。

师生活动:组织学生主动发言回顾本节课知识,教师总结。

设计意图:回顾知识形成过程,有利于学生学会总结和反思,提升数学学习能力。通过概括奇偶性的定义和判断函数奇偶性的一般方法,帮助学生检验本节课的学习情况。

作业布置

课本第85页练习1,2题。

第2题补充(3)

目标检测设计

1.填空:

(1)已知函数是定义在上的偶函数,那么的值是

(2)若函数为奇函数,则

2.课本习题3.2第11题。

设计意图:考察并加深学生对奇偶性概念的理解,检验学生对函数的奇偶性简单运用能力。

《函数的奇偶性》教学实录

1.情景导入

师:请同学们观察上面两幅图,它们在结构上有什么特征?是什么图形?

学生1:它们都是对称图形。

学生2:第一幅是轴对称,第二幅是中心对称。

师:我们是如何判断图形对称的?

学生:轴对称图形能够沿着某个对称轴折叠重合,中心对称是能否绕某点旋转180°重合。

师:同学们总结的很好,函数图象是否也有对称性呢?

2.概念探究

师:请大家完成表格,画出函数和的图象。

学生:完成表格,用描点法画出函数图象。

师:观察函数图象,在结构上你能得出什么结论?

学生1:两个函数图象是轴对称图形。

学生2:两个函数图象都关于轴对称.

师:你是怎么判断函数图象对称的?

学生:通过折叠关于轴对称。

师:可是这两个图象左右两边都是无限延伸的,可以通过折叠说明对称吗?

学生1:我们可以一一验证函数值来说明。

学生2:通过图表我们发现任何的和对应的函数值相等。

师:我们要一一验证码?那样多麻烦,有没有什么好的办法呢?

学生1:两个函数都有的特点。

学生2:应该是对所有的来说,都有。

师:同学们总结的很好,我们发现这两个函数都能说明对任意的,都有,我们就能说明图象关于轴对称了。下面请同学们画出函数和的图象。观察函数图象是否还关于轴对称?为什么?

学生:画出函数和的图象。

学生:函数图象不关于轴对称。

师:为什么?

学生1:这时可以通过折叠了,两边不能重合。

学生2:因为定义域不对称,不能满足任意的,都有。

师:刚才几位同学回答的都很对,无论是通过折叠还是定义域不能满足任意的,都有,我们都发现函数图象要关于轴对称,其定义域必须对称,即关于原点对称,这样才能使得无论取什么,都能取到。结合前面学习的“全称量词,存在量词”知识,你能用符号表示该条件吗?

学生:,都有。

师:非常好,我们能用前面学习“充分条件,必要条件”知识,说说定义域关于原点对称是函数图象关于轴对称的什么条件吗?

学生1:必要条件。

学生2:必要不充分条件。

师:对,应该是必要不充分条件。通过以上分析探究,你能用数学符号语言描述“函数图像关于对称”的特征吗?

学生:对,都有,有。

师:同学们总结的非常好。我们把函数图象关于轴对称的函数称为偶函数,现在同学们能给偶函数下个定义吗?

学生1:一个函数,如果满足对,都有,有。

学生2:一个函数的定义域为,对,都有,都有,是偶函数。

师:同学们概括的非常准确,一般地,设函数定义域为,如果,都有,且,那么函数就叫做偶函数。同学们能举几个偶函数的例子吗?

学生1:。

学生2:。

学生3:。

师:接下来请同学们思考函数和这两个函数图象有什么共同特征?

学生:关于原点对称。

师:你能模仿偶函数用数学符号语言描述这个特征吗?

学生:对,都有,都有。

师:同学们异口同声的说出了答案,都很棒。其实,我们把函数图象关于原点对称的函数称之为奇函数。那同学们能给奇函数下个定义吗?

学生:一般地,设函数定义域为,如果,都有,且,那么函数就叫做奇函数。

师:同学们概括的很好,大家能不能举几个奇函数的例子呢?

学生1:。

学生2:。

学生3:。

3.概念的理解和初步应用

师:看来大家基本都了解奇函数的概念了。接下来我们看看如何来判断函数的奇偶性。请同学们思考并判断以下几个函数的奇偶性:(1); (2); (3);(4)。我们一起看第一个函数,函数的定义域为,满足对,都有。且,所以函数为偶函数。剩下的函数请同学们按照这个步骤自己判断。

学生:判断其他几个函数的奇偶性。

师:同学们判断的很对,请同学们阅读并思考课本第85页思考题。

学生1:函数是奇函数。

学生2:可以根据奇函数图象关于原点对称画出轴左边图象。

学生3:如果知道函数的奇偶性,我们可以只研究其定义域(或)的性质,另一半的性质可以根据对称性去判断。

4.课堂小结

师:各位同学回答和总结都很精确。有没有哪位同学可以把本节课学习的知识总结一下。

学生1:我们学习了什么是偶函数,什么是奇函数,会判断函数的奇偶性。

学生2:学习了偶函数、奇函数的概念。

教师总结:是的,我们一起把偶函数、奇函数概念复述一遍吧。我们学习了如何判断一个函数的奇偶性,我们还知道如何简化对偶函数或奇函数的研究。请同学们完成课后作业,做好复习巩固。

课后反思

本节课从生活情境出发,引起学生的关注,回顾初中学习的对称知识,为后面作图判断偶函数图象对称做铺垫。通过设置问题,从而引发认知冲突,原有的对称知识从逻辑上不能说明函数图象对称。由此学生想到可以验证所有的函数值相等,但也是不可操作的,进一步激发学生联想到把图象对称规律用简单的数学符号表示。在认知上初步突破了概念中的“任意的,都有”的理解,有效的突破了难点。后面通过改变函数的定义域,学生通过作图发现图象不再关于轴对称。用问题的层层引入,加深了学生对“任意的,都有”的理解,明确了函数图象关于轴对称,前提是定义域关于原点对称,即“,都有”。偶函数的概念呼之欲出,概念自然生成。

本节课的不足之处在于学生在做函数图象的时候有点随意,画出来的图象不美观,画图时间少,加快了课堂节奏。讨论并回答问题的时候气氛有时过于活跃,不利于课堂进度的把握,需要及时把控。

同课章节目录

- 第一章 集合与常用逻辑用语

- 1.1 集合的概念

- 1.2 集合间的基本关系

- 1.3 集合的基本运算

- 1.4 充分条件与必要条件

- 1.5 全称量词与存在量词

- 第二章 一元二次函数、方程和不等式

- 2.1 等式性质与不等式性质

- 2.2 基本不等式

- 2.3 二次函数与一元二次方程、不等式

- 第三章 函数概念与性质

- 3.1 函数的概念及其表示

- 3.2 函数的基本性质

- 3.3 幂函数

- 3.4 函数的应用(一)

- 第四章 指数函数与对数函数

- 4.1 指数

- 4.2 指数函数

- 4.3 对数

- 4.4 对数函数

- 4.5 函数的应用(二)

- 第五章 三角函数

- 5.1 任意角和弧度制

- 5.2 三角函数的概念

- 5.3 诱导公式

- 5.4 三角函数的图象与性质

- 5.5 三角恒等变换

- 5.6 函数 y=Asin( ωx + φ)

- 5.7 三角函数的应用