2015-2016学年高一语文课后练习:第4课《烛之武退秦师》(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年高一语文课后练习:第4课《烛之武退秦师》(含答案解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 512.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4课

烛之武退秦师

“知屋漏者在雨下”?

2013年《每周文摘》第1期第8版刊有《2012年那些新闻景点》一文,文中说:“知屋漏者在雨下,知政失者在网络。”

句中的“知屋漏者在雨下”是“知屋漏者在宇下”之误。

东汉王充的《论衡》中有句名言:“知屋漏者在宇下,知政失者在草野。”意思是:是否漏雨,在屋宇下的人最清楚;政策得失,老百姓(在草野)的评价最准确。现在是网络世界,网民的声音最能体现民情民意,所以把“知政失者在草野”改为“知政失者在网络”,是符合现实的。“宇下”即屋宇下,“雨下”即大雨下,把“宇下”误为“雨下”,意思就不通了。

——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:高良槐

左丘明(生卒年不详),春秋时期鲁国史官。一说左丘为复姓,双目失明。一说单姓左,名丘明。一说他姓丘名明,因其世代为左史官,人们尊其为左丘明。现在一般认同第三种说法。相传曾著《左氏春秋》,又称《左传》《春秋左氏传》《春秋内传》,与《公羊传》《谷梁传》同为解释《春秋》的著作,合称“春秋三传”,具有重要的史料价值。《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。相传《国语》亦出于左丘明之手。

在冯梦龙的历史小说《东周列国志》中,烛之武的名字被写作烛武。小说中他是考城人,是三朝老臣,但始终没有升官,在郑国一直担任“圉(yǔ)正”(养马的长官),相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

(1)氾南 ____ (2)逢孙 ____

(3)杞子 ____

(4)函陵 ____

(5)秦伯说 ____

(6)佚之狐 ____

(7)夜缒而出 ____

(8)共其乏困____

(9)越国以鄙远____

(10)

(11)

(12)

(13)

答案:(1)fán (2)pánɡ (3)qǐ (4)hán (5)yuè (6)yì

(7)zhuì (8)

ɡōnɡ (9)bǐ

(10) (11) (12) (13)

(1) (2)

答案:(1) (2)

“髟”音biāo,小篆写成“人披着长发的样子”。用“髟”作意符多与人的头发有关,如“髮”(发),“髮”形声字,用“髟”作意符,“犮”是声符,“髮”就是头发,现简化成“发”,只是一个符号了。又如“髫”音tiáo,意为“小儿垂结”,古代男子二十岁以前头发不挽在头上,故“髫”引申为“儿童”。再如“髻”音jì,就是把头发挽起来后扎在头顶上的发髻。

?背景链接

秦、晋围郑发生在前630年。此前,郑有两事得罪了晋国:其一,晋文公重耳当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;其二,晋楚城濮之战中,郑国出兵帮的是楚国,而此役楚国失败。

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时为争夺霸权,需要向外扩张。发生在前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军(郑国名义上没有参战,实际上已提前派军队到楚国)。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,这时的秦国也有向外扩张的意愿,所以,秦、晋联合就是必然的了。

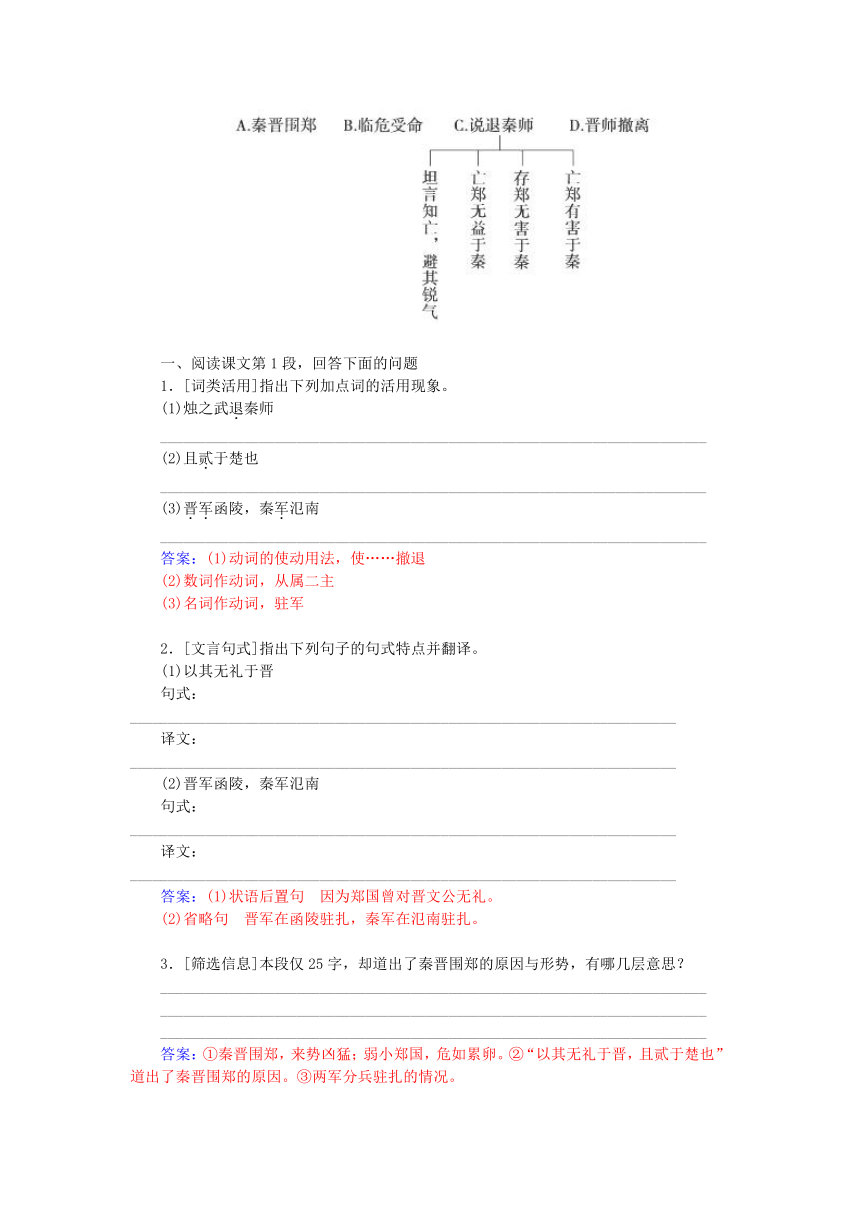

?文脉梳理

一、阅读课文第1段,回答下面的问题

1.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)烛之武退秦师

________________________________________________________________________

(2)且贰于楚也

________________________________________________________________________

(3)晋军函陵,秦军氾南

________________________________________________________________________

答案:(1)动词的使动用法,使……撤退

(2)数词作动词,从属二主

(3)名词作动词,驻军

2.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)以其无礼于晋

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)晋军函陵,秦军氾南

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)状语后置句 因为郑国曾对晋文公无礼。

(2)省略句 晋军在函陵驻扎,秦军在氾南驻扎。

3.[筛选信息]本段仅25字,却道出了秦晋围郑的原因与形势,有哪几层意思?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①秦晋围郑,来势凶猛;弱小郑国,危如累卵。②“以其无礼于晋,且贰于楚也”道出了秦晋围郑的原因。③两军分兵驻扎的情况。

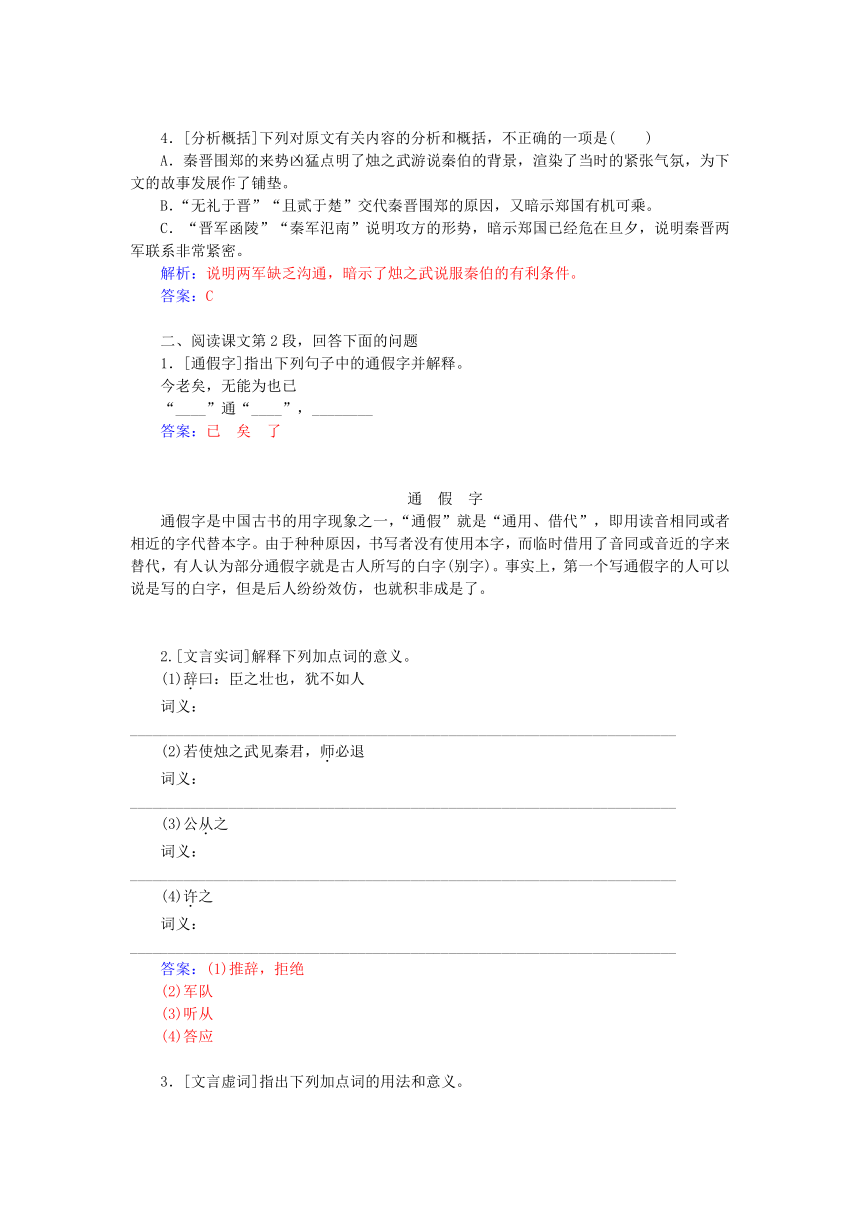

4.[分析概括]下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.秦晋围郑的来势凶猛点明了烛之武游说秦伯的背景,渲染了当时的紧张气氛,为下文的故事发展作了铺垫。

B.“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又暗示郑国有机可乘。

C.“晋军函陵”“秦军氾南”说明攻方的形势,暗示郑国已经危在旦夕,说明秦晋两军联系非常紧密。

解析:说明两军缺乏沟通,暗示了烛之武说服秦伯的有利条件。

答案:C

二、阅读课文第2段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

今老矣,无能为也已

“____”通“____”,________

答案:已 矣 了

通 假 字

通假字是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,有人认为部分通假字就是古人所写的白字(别字)。事实上,第一个写通假字的人可以说是写的白字,但是后人纷纷效仿,也就积非成是了。

2.[文言实词]解释下列加点词的意义。

(1)辞曰:臣之壮也,犹不如人

词义:________________________________________________________________________

(2)若使烛之武见秦君,师必退

词义:________________________________________________________________________

(3)公从之

词义:________________________________________________________________________

(4)许之

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)推辞,拒绝

(2)军队

(3)听从

(4)答应

3.[文言虚词]指出下列加点词的用法和意义。

(1)然郑亡,子亦有不利焉

________________________________________________________________________

(2)许之

________________________________________________________________________

答案:(1)句末语气词,啊

(2)代词,这件事

4.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)佚之狐言于郑伯曰。

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)是寡人之过也。

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)状语后置句 佚之狐向郑文公说。

(2)判断句 这是我的过错。

5.[筛选信息]面对危难,郑国君臣的表现如何?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①佚之狐出谋划策,力荐烛之武。②郑伯从谏如流,情真意切,感动了烛之武。③烛之武面对郑伯的诚意,深明大义,承担了赴秦说秦师的重任。

6.[分析概括]下列对本段有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.交代了烛之武的情况,是一个不被重用的老臣。

B.烛之武毫不留情地批评了郑伯不能用人,但在关键时刻,作为国君尚能接受规谏,诚恳自责。

C.点明烛之武深明大义,以解国难为重,粗线条地勾勒出烛之武的形象。

D.一个“许之”为下文写他奔赴国难的义勇精神作了必要的铺垫。

解析:委婉地批评了郑伯不能用人。

答案:B

三、阅读课文第3段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

(1)行李之往来,共其乏困

“____”通“____”,________

(2)夫晋,何厌之有

“____”通“____”,________

(3)秦伯说,与郑人盟

“____”通“____”,________

答案:(1)共 供 供给

(2)厌 餍 满足

(3)说 悦 高兴

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)若舍郑以为东道主

古义:________________________________________________________________________

今义:一般引申为请客的主人。

(2)行李之往来

古义:________________________________________________________________________

今义:出门所带的包裹、箱子等

(3)共其乏困

古义:________________________________________________________________________

今义:疲倦

答案:(1)东方道路上(招待过客)的主人

(2)出使的人

(3)缺少的东西

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)若亡郑而有益于君

________________________________________________________________________

(2)越国以鄙远

________________________________________________________________________

(3)且君尝为晋君赐矣

________________________________________________________________________

(4)既东封郑

________________________________________________________________________

答案:(1)动词的使动用法,使……灭亡

(2)鄙,名词的意动用法,把……当作边邑;远,形容词用作名词,远方的国家,指郑国

(3)动词作名词,恩惠

(4)东,名词作状语,在东面;封,名词的使动用法,使……成为疆界

4.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)焉用亡郑以陪邻

词义:________________________________________________________________________

(2)且君尝为晋君赐矣

词义:________________________________________________________________________

(3)又欲肆其西封

词义:________________________________________________________________________

(4)阙秦以利晋,唯君图之

词义:________________________________________________________________________

答案:

(1)增加

(2)给予

(3)延伸、扩张

(4)侵损、削减

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)夫晋,何厌之有?

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)若亡郑而有益于君

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(3)敢以烦执事

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(4)若舍郑以为东道主

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)宾语前置句 那个晋国,哪里有满足的时候?

(2)状语后置句 如果灭亡郑国对您有好处。

(3)省略句 怎敢拿这件事烦劳您。

(4)省略句 如果您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上(招待过客)的主人。

6.[筛选信息]下列叙述不符合文意的一项是( )

A.烛之武从秦国的立场上劝说秦伯退兵。

B.烛之武在劝说秦伯的过程中指出亡郑只能对晋国有利。

C.从烛之武对形势的分析中可知,晋国的实力比秦国强。

D.晋侯为了报答秦伯,曾经答应过给秦国两座城池,但并没有履行诺言。

解析:C项,从烛之武的话中看不出晋国的实力比秦国强。

答案:C

7.[分析概括]烛之武为什么能说服秦伯,分析有误的一项是( )

A.烛之武善于辞令,他去说服秦伯,虽然是去求和,但没有露出一点乞怜相。他利用秦晋之间的矛盾,动之以情,晓之以理,分析层层深入,使人信服。

B.烛之武首先以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为自己国家着想的立场。先分析了“越国以鄙远”的难处,接着谈了亡郑实际上是增加了晋国的土地,扩展了晋国的势力,而晋国势力的增强就意味着秦国势力的削弱。接下来又分析了存郑对秦有益无害。一利一害,推心置腹,不由秦伯不动心。

C.烛之武充分利用秦晋的矛盾。正当秦伯在考虑灭郑、存郑对自己的利害关系时,烛之武指出晋君不守信用,利用秦晋之间的矛盾来离间双方。

D.接着烛之武又把话题引向未来,预言晋国此后的动向,指出晋国贪得无厌,灭郑之后,必将进而侵犯秦国,秦晋的矛盾将进一步尖锐化。烛之武的这篇说辞戳到了他的痛处,终于促使他下定决心,改变主意,退兵助郑。

解析:烛之武首先以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为秦着想的立场。

答案:B

四、阅读课文第4段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

失其所与,不知

“____”通“____”,________

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

微夫人之力不及此

古义:________________________________________________________________________

今义:尊称一般人的妻子。

答案:1.知 智 明智

2.那人

古今异义

古汉语中有大量古今字形相同而意义用法不同的词,即古今异义。如,“水由地中行,江、淮、河、汉是也”(《孟子》)中的“江”“河”与“淮”“汉”并列,指“长江”和“黄河”。“江”和“河”在古代是专有名词,现在扩大为用于泛指的通名了。

3.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)微夫人之力不及此

词义:________________________________________________________________________

(2)以乱易整,不武

词义:________________________________________________________________________

(3)失其所与,不知

词义:________________________________________________________________________

(4)使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)(如果)没有

(2)替代

(3)结交,亲附

(4)戍守

4.[文言虚词]解释下列加点词的用法和意义。

(1)以

①以其无礼于晋 ____________

②敢以烦执事

____________

③焉用亡郑以陪邻

____________

④若舍郑以为东道主

____________

⑤以乱易整

____________

(2)焉

①子亦有不利焉

____________

②焉用亡郑以陪邻

____________

③若不阙秦,将焉取之

____________

(3)其

①吾其还也

____________

②君知其难也

____________

③共其乏困

____________

④失其所与

____________

答案:(1)①连词,因为 ②介词,拿 ③连词,表目的,来

④介词,把 ⑤介词,用

(2)①表陈述的语气词,啊 ②疑问副词,为什么

③疑问代词,哪里

(3)①语气副词,表商量或希望语气,还是 ②指示代词,那 ③第三人称代词,他们 ④第一人称代词,自己的

5.[分析概括]下列对全文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.大兵压境,国家危在旦夕,佚之狐向郑伯举荐烛之武,经过佚之狐的一番劝说,烛之武最终答应去见秦君。

B.烛之武具有高超的论辩艺术,他在秦伯面前不卑不亢,侃侃而谈,既不刺激对方,又不失本国尊严,抓住了秦伯的心理,层层深入,逐步渗透,最终使秦伯心悦诚服。

C.烛之武的劝说,使秦伯撤走了围郑的军队,还派部队帮助郑国防守,秦晋联盟顷刻瓦解,晋国不得已而退兵。烛之武既退秦师,又退晋师,可谓一石二鸟。

D.文章通过语言等描写表现了烛之武不仅能言善辩,而且深明大义、机智勇敢的性格特点。

解析:是郑伯去劝说烛之武。

答案:A

[名家视角]

《烛之武退秦师》是《左传》中的名篇。其主人公烛之武也历来为人称道。的确,保全郑国,烛之武功不可没。但退秦存郑绝非单凭烛之武一张巧嘴就能做到,烛之武之所以能“退秦师”还因为他占尽了天时、地利。

【上下求索】

烛之武之所以能够说服秦伯,最主要的原因是什么?

[探究思路]

―→―→

[探究结论]

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________

答案:在秦、晋、郑三国之间,秦与郑之间无根本性的利益冲突,这是烛之武能够顺利说退秦师的最根本的原因。烛之武的一番说辞,至少让秦伯明白:伐郑于秦无利,存郑于秦有益。在利与害的选择面前,秦伯当然不会舍利而取害!

后人评价烛之武“一语能退十万兵”,对他及他的才能褒奖有加,这无疑是对的。但深思一下,烛之武能够做到这点,是因为他有什么特别的才能吗?主要还是因为他能够分析形势,抓住秦、晋之间的旧怨以及伐郑战争对秦、晋两国之间将要产生的影响做文章,最终让秦伯在利、害面前主动作出理智选择——退出秦、晋联盟;甚至为使晋军不再对郑构成威胁,还派军队帮助郑国抵御晋军,这不仅让我们看到秦、晋联军在伐郑过程中戏剧性的一幕——化友为敌,而且也让我们看到烛之武一张利嘴胜过十万戈矛的神奇和魅力。这也应了孙子的一句话:两军相峙,攻城为下,攻心为上。心者,行之本也。此言得之!

请你运用伏笔与照应的写作手法写一篇短文。(200字左右)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例)她却不肯瞑目,眯缝着的眼里透出一点光出来,那是一种寻觅和期盼之光。张着的嘴微微翕动,似有话语交代。

众人一阵迷惘。他们环视卧室,想找些所需之物了却她的心愿,以慰藉这颗即将停止跳动的心。

秘书递给她常年不离手的提包,那里面装有她批阅的各类文件,她却依然睁着眼。

大夫递过几粒药片,她还是睁着眼。

是想得到点闪光的言语吧,记者将耳朵贴近她的嘴唇,却一无所获……

大家失望了,谁能探索到这个市政府最高官员的内心奥秘呢?

她的丈夫默默地将女儿引至床沿。像是一种回光返照,她的脸上突然有了生气,垂着的手缓缓移动,费力地攥住女儿的前襟,随后闭上眼睛,溘然长逝了。

记者轻轻地为她放平枕头。这时人们发现枕头下面压着一个绿皮笔记本。大家打开一看,里面是她的防汛日记,在最末的一页,醒目地记着一条:今晚要为芳芳钉扣子。

“刷——”众人的目光射向芳芳的衣襟:上面的衣扣已经脱落了两颗……

1.下列词语中,加点的字读音全都正确的一项是( )

A.氾南(fán)

栖息(qī)

游说(shuō)

跌宕多姿(dànɡ)

B.函陵(hán)

官宦(huàn)

更改(ɡènɡ)

摇曳生姿(yè)

C.宫阙(què)

窥视(kuī)

讽谏(jiàn)

寝食不安(qǐn)

D.涕唾(tuò)

翁媪(ǎo)

沟壑(hé)

恃才傲物(shì)

解析:A项,“说”应读shuì;B项,“更”应读ɡēnɡ;D项,“壑”应读hè。

答案:C

2.下列对各句中加点字词的解释,不正确的一项是( )

A.晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也(从属二主)

B.以乱易整,不武(容易)

C.许之(答应)

D.使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还(戍守)

解析:B项,易:替代。

答案:B

3.下列带“之”的各句均选自本课文,按用法把“之”分类正确的一项是( )

①公从之 ②臣之壮也 ③是寡人之过也

④许之 ⑤邻之厚,君之薄也 ⑥行李之往来

⑦君之所知也 ⑧夫晋,何厌之有 ⑨将焉取之

⑩唯君图之

A.①②④⑥/③⑤⑦/⑨⑩/⑧

B.①④⑨⑩/②⑤⑥⑦/③/⑧

C.②④⑧⑨/③⑤⑦/①⑥/⑩

D.②③⑤⑦/⑧⑨/①④⑥/⑩

解析:①④⑨⑩是代词;②⑤⑥⑦是助词,用于主谓间,取消句子独立性;③是助词,的;⑧是助词,宾语前置的标志。

答案:B

4.下列加点的词与“既东封郑”中“东”的用法相同的一项是( )

A.肆其西封 B.朝济而夕设版焉

C.越国以鄙远

D.烛之武退秦师

解析:A项,“封”,疆域;B项,名词作状语;C项,“鄙”是名词用作动词;D项,“退”是动词的使动用法。

答案:B

5.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.日前,卫生部表示将继续密切关注全国以及重点省份流感疫情的形势,加强对流感疫情的分析、研判和监测工作。

B.由国家统计局的调查数据显示,尽管近几年广州居民服务性消费支出逐年增长,但从发展趋势看,这一增速却逐年减缓。

C.“3·15”不是什么特定的节日,它所表达的是一种诉求和愿望:希望在商家和消费者之间建立一种和谐健康的关系。

D.国土资源部近年来大幅度削减全国稀土采矿证数量,这一决定完全是出于环境保护和资源合理开发的考量为目的。

解析:A项,语序不当,应该是“监测、分析和研判”;B项,成分残缺,句子无主语,应去掉“由”;D项,句式杂糅,应改为“出于……的考量”或“以……为目的”。

答案:C

6.把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一项是( )

①在汉语中,“哲”字是“智慧”的意思,它和“学”字合在一起,就是“使人明智的学问”。

②“哲”字在中国很早就被提及,如“孔门十哲”“古圣先哲”等词。

③从此,“爱智慧”就广为流传了。

④古希腊有一个叫苏格拉底的人,他学问渊博、才智过人,大家都称他为“智者”。

⑤

“哲”或“哲人”,专指那些善于思辨,学问精深者,而“哲学”一词,是从古希腊语“爱智慧”翻译过来的。

⑥但是苏格拉底很谦虚,他说:“我不是什么‘智者’,而只是‘智慧的爱好者’。”

A.⑤①④⑥③②

B.②①⑤④⑥③

C.⑤②①④⑥③

D.②⑤④⑥③①

解析:本题考查语言表达连贯的能力。议论性文段排序,要看论述的思路,要抓上下句的衔接词。本段的论述中心是“哲学”,⑤④⑥③的连接较容易,可以先排。⑤先说“哲”是什么,“哲学”一词从“爱智慧”翻译过来,④⑥具体例证“爱智慧”一词是怎么来的,⑥是④的转折,③是⑥的结果。①要放在最后,它一承“哲学”一词是从哪里来,二承“古希腊语”,说汉语中“哲学”一词是什么意思。②引起话题,放开头最好。

答案:D

7.阅读下面的文言文,完成(1)~(4)题。

韩镛,字伯高,济南人。延佑五年中进士第,授将仕郎、翰林国史院编修官,寻迁集贤都事。泰定四年,转国子博士,俄拜监察御史。当时由进士入官者仅百之一,由吏致位显要者常十之九。帝乃欲以中书参议傅岩起为吏部尚书,镛上言:“吏部掌天下铨衡,岩起从吏入官,乌足尽知天下贤才?况尚书秩三品,岩起累官四品耳,于法亦不得升。”制可其奏。

天历元年,除佥浙西廉访司事,击奸暴,黜贪墨,而特举乌程县尹干文传治行为诸县最,所至郡县,为之肃然。二年,转江浙财赋副总管。至顺元年,除国子司业,寻迁南行台治书侍御史。顺帝初,历佥宣徽及枢密院事。至正二年,除翰林侍讲学士,既而拜侍御史,以刚介为时所忌,言事者诬劾其赃私,乃罢去。五年,台臣辨其诬,遂复起参议中书省事。

七年,朝廷慎选守令,参知政事魏中立言于帝:“当今必欲得贤守令,无加镛者。”帝乃特署镛姓名,授饶州路总管。饶之为俗尚鬼。有觉山庙者,自昔为妖以祸福人,为盗贼者事之尤至,将为盗,必卜之。镛至,即撤其祠宇,沉土偶人于江。凡境内淫祠有不合祀典者,皆毁之。人初大骇,已而皆叹服。镛知民可教,俾俊秀入学宫,求宿儒学行俱尊者,列为《五经》师,旦望必幅巾深衣以谒先圣,月必考订课试,以示劝励。每治政之暇,必延见其师生,与之讲讨经义,由是人人自力于学,而饶之以科第进者,视他郡为多。镛居官廨,自奉淡泊,僚属亦皆化之。先是,朝使至外郡者,官府奉之甚侈,一不厌其所欲,即衔之,往往腾谤于朝。其出使于饶者,镛延见郡舍中,供以粝饭,退皆无有后言。其后有旨以织币脆薄,遣使笞行省臣及诸郡长吏。独镛无预。镛治政,虽细事,其详密多类此。

十年,拜中书参知政事。十一年,丞相脱脱在位,而龚伯璲辈方用事,朝廷悉议更张,镛有言,不见听。人或以镛优于治郡,而执政非其所长,遂出为甘肃行省参知政事。及脱脱罢,用事者悉诛,而镛又独免祸。乃迁西行台中丞,殁于官。

(选自《元史》)

(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

( )

A.除佥浙西廉访司事

除:任命

B.制可其奏

制:制止

C.俾俊秀入学宫

俾:使

D.月必考订课试,以示劝励

劝:勉励

解析:B项,制:帝王的命令。

答案:B

(2)下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.①凡境内淫祠有不合祀典者

②及脱脱罢,用事者悉诛

B.①往往腾谤于朝

②参知政事魏中立言于帝

C.①言事者诬劾其赃私,乃罢去

②五年,台臣辨其诬

D.①用事者悉诛,而镛又独免祸

②而饶之以科第进者,视他郡为多

解析:C项,其:均为代词,他,指韩镛。A项,者:①定语后置的标志,不译;②代词,……的人。B项,于:①介词,在;②介词,向。D项,而:①连词,表转折,却;②连词,表因果,因而。

答案:C

(3)下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.元朝时,显要官职往往是由吏职出身的人来担任,很少有人能从进士做官,韩镛就是从进士做官的。

B.韩镛在担任侍御史时,因为刚正不阿被当时的官员们忌恨,议论政事的人诬告他贪赃肥私,于是他被罢免了官职。

C.饶州地区民俗崇尚鬼神,就连做盗贼的人准备抢劫时,也必定到觉山庙中占卜吉凶,韩镛到任后,就拆毁了庙宇,将泥塑偶像沉入江中。

D.朝廷外派的使臣,朝廷供奉本来就多,各地方州县都很讨厌他们,他们到了饶州,韩镛只供给他们粗米饭,他们也不敢有什么议论。

解析:D项,“朝廷供奉本来就多,各地方州县都很讨厌他们”不符合文意。

答案:D

(4)根据具体要求分别完成下列各题。

①将文中画线的句子翻译成现代汉语。

A.岩起从吏入官,乌足尽知天下贤才?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

B.而龚伯璲辈方用事,朝廷悉议更张,镛有言,不见听。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

②从整顿官员与大兴教育两个方面分别说明韩镛“优于治郡”产生了怎样的效果?(可自己概括,也可引用原文)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①A.傅岩起从吏职起家做官,怎么能了解全天下的贤才?(注意“乌”“足”的翻译)

B.而龚伯璲这些人正受重用,朝廷都在议论改革,韩镛也提出意见,但没有被采纳。(注意“辈”“用事”“更张”“见”的翻译)

②整顿官员:“所至郡县,为之肃然”。大兴教育:“由是人人自力于学,而饶之以科第进者,视他郡为多”。

参考译文

韩镛,字伯高,济南人。延佑五年考中了进士,被授予将仕郎、翰林国史院编修的官职,不久调任集贤都事。泰定四年,又转任国子博士,不久担任监察御史。当时能从进士做官的仅有百分之一,由吏职出身能做到显要官位的常常有十分之九。皇帝就想让中书参议傅岩起做吏部尚书,韩镛上书说:“吏部是掌管天下考核、选拔人才的地方,傅岩起从吏职起家做官,怎么能了解全天下的贤才?况且尚书是三品官阶,傅岩起从做官开始多次升迁也才四品,按照制度也不应升为尚书。”皇帝下诏同意他的奏言。

天历元年,担任浙西廉访司佥事之职,打击奸诈、暴虐,罢免贪赃枉法的官员,而特别推举乌程县尹干文传的治理行为是各县之最。凡是韩镛所到的郡县,都因为他的到来而政务肃然。天历二年,转任江浙财赋副总管。至顺元年,任国子司业,不久任南行台治书侍御史。顺帝初年,历任宣徽院及枢密院佥事。至正二年,任翰林侍讲学士,随即任侍御史,因为刚正不阿被当时的官员们所忌恨,议论政事的人诬告他贪赃肥私,于是他被罢官。至正五年,御史台官员辨白他所受的诬赖,于是又被起用参议中书省事务。

至正七年,朝廷慎重选用州县长官,参知政事魏中立对皇帝说:“现在您如果要找到贤良的州县长官,没有比得上韩镛的人。”于是皇帝特意写上韩镛的姓名,授给他饶州路总管的官职。饶州地区民俗崇尚鬼神,有座觉山庙,从前就有妖怪能使人得祸福的传言,做盗贼的人尤其敬奉,准备抢劫时,必定到庙中占卜吉凶。韩镛到任后,就拆毁了庙宇,将泥塑偶像沉入江中。凡饶州境内不合礼仪的过多的祠庙,全部毁掉。人们起初极为害怕,后来就都赞同信服了。韩镛知道百姓可以教化,让才华出众的人进入学宫,寻访品行学问都受人尊重的老成博学的人,作为《五经》教师,每月初一十五必定穿戴深衣幅巾(深衣:上衣和下裳连在一起的长衫,有雍容典雅的特点。幅巾:指用一块帛巾束首,一种表示儒雅的装束。)来拜祭孔子,每月必要来考核功课,以表示劝勉鼓励。每当处理完政事的空闲时间,必定要接见师生,与他们讲论探究经义,由此人人自觉努力学习,因而饶州通过科第考试进入仕途的人,比其他郡县要多。韩镛居住在官衙里,日常生活中自己奉行清净淡泊的作风,同僚下属也逐渐被他教化。以前,朝廷的使臣到达地方州县,官府供奉他们极为奢侈,一旦不满足他们的愿望,他们就怀恨在心,往往在朝廷中对地方官员竭力诽谤。朝廷使臣到了饶州,韩镛在郡舍接见他们,供给他们粗米饭,他们从饶州回去后都没有什么议论。后来皇帝降旨以缯帛过于脆薄的原因,派使臣笞责行省官员和各州县长官。唯独韩镛没有受到责罚。韩镛治理政事,即使是小事,也都像这样考虑周详缜密。

至正十年,任中书参知政事。十一年,丞相脱脱在位,而龚伯璲这些人正受重用,朝廷都在议论改革,韩镛也提出意见,但没有被采纳。有人认为韩镛擅长治理郡县,而在朝廷执政并非他的长处,于是韩镛被外放为甘肃行省参知政事。等到脱脱被罢免,受他重用的人都被处死,只有韩镛又免受灾祸。于是又升任西行台中丞,死在官任上。

8.根据下面的材料,从四个方面概括“西关大屋”的建筑特点。要求:①每点内容后用分号标示;②含标点符号在内不超过60字。

西关大屋是清末豪门富商在广州西关一带兴建的极具岭南特色的民居建筑。大屋外墙用水磨青砖砌建。门廊是西关大屋的最大特色,它由矮脚吊扇门、趟栊和硬木大门组成。临街为矮脚吊扇门;矮门之后是趟栊,由13~15条直径为8厘米粗的圆木横架而成;趟栊之后是厚约8厘米的大门,用料多为坚实的坤甸或樟木。过了门廊,正中依次为门厅、轿厅、正厅、头房、二厅、二房,厅与厅之间有小天井分隔。厅堂左右两侧是由两条挂廊隔开的书房、客房等。大屋厅房的这一布局,是典型的三间两廊、左右对称结构。大屋两侧还各有一条青云巷,用以通风、采光、排水等。西关大屋是广州传统建筑的瑰宝。

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

解析:本题叙述的主体是“西关大屋”。解答本题时,要注意先给语段分层次,再概括每个层次陈述的对象。抓住关键词“大屋外墙”“门廊”“布局”“青云巷”。

答案:(示例)水磨青砖砌墙;矮脚吊扇门、趟栊和硬木大门组成门廊;小天井隔成三间两廊、左右对称的布局;大屋两侧各有一条青云巷。

9.依照下面的示例,以“春姑娘”开头,另写两句话,要求使用拟人的修辞手法,句式与示例相同。

春姑娘携着神奇的小花篮,把五彩的鲜花撒向山坡,撒向田野;

春姑娘伴着淅沥的小雨点,把美丽的故事讲给鱼儿,讲给青蛙。

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

解析:这是一道仿写题,题干对修辞手法做了明确要求,解答时要使用拟人的修辞手法,然后套用句式“春姑娘……把……”造出符合要求的句子。

答案:(示例)春姑娘跟着山间的小溪流,把婉转的歌儿唱给青山,唱给牧童;

春姑娘带着归来的小燕子,把春天的喜讯传遍山村,传遍农家。

烛之武退秦师

“知屋漏者在雨下”?

2013年《每周文摘》第1期第8版刊有《2012年那些新闻景点》一文,文中说:“知屋漏者在雨下,知政失者在网络。”

句中的“知屋漏者在雨下”是“知屋漏者在宇下”之误。

东汉王充的《论衡》中有句名言:“知屋漏者在宇下,知政失者在草野。”意思是:是否漏雨,在屋宇下的人最清楚;政策得失,老百姓(在草野)的评价最准确。现在是网络世界,网民的声音最能体现民情民意,所以把“知政失者在草野”改为“知政失者在网络”,是符合现实的。“宇下”即屋宇下,“雨下”即大雨下,把“宇下”误为“雨下”,意思就不通了。

——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:高良槐

左丘明(生卒年不详),春秋时期鲁国史官。一说左丘为复姓,双目失明。一说单姓左,名丘明。一说他姓丘名明,因其世代为左史官,人们尊其为左丘明。现在一般认同第三种说法。相传曾著《左氏春秋》,又称《左传》《春秋左氏传》《春秋内传》,与《公羊传》《谷梁传》同为解释《春秋》的著作,合称“春秋三传”,具有重要的史料价值。《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作。《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。相传《国语》亦出于左丘明之手。

在冯梦龙的历史小说《东周列国志》中,烛之武的名字被写作烛武。小说中他是考城人,是三朝老臣,但始终没有升官,在郑国一直担任“圉(yǔ)正”(养马的长官),相当于《西游记》里所说的“弼马温”吧。被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

(1)氾南 ____ (2)逢孙 ____

(3)杞子 ____

(4)函陵 ____

(5)秦伯说 ____

(6)佚之狐 ____

(7)夜缒而出 ____

(8)共其乏困____

(9)越国以鄙远____

(10)

(11)

(12)

(13)

答案:(1)fán (2)pánɡ (3)qǐ (4)hán (5)yuè (6)yì

(7)zhuì (8)

ɡōnɡ (9)bǐ

(10) (11) (12) (13)

(1) (2)

答案:(1) (2)

“髟”音biāo,小篆写成“人披着长发的样子”。用“髟”作意符多与人的头发有关,如“髮”(发),“髮”形声字,用“髟”作意符,“犮”是声符,“髮”就是头发,现简化成“发”,只是一个符号了。又如“髫”音tiáo,意为“小儿垂结”,古代男子二十岁以前头发不挽在头上,故“髫”引申为“儿童”。再如“髻”音jì,就是把头发挽起来后扎在头顶上的发髻。

?背景链接

秦、晋围郑发生在前630年。此前,郑有两事得罪了晋国:其一,晋文公重耳当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;其二,晋楚城濮之战中,郑国出兵帮的是楚国,而此役楚国失败。

晋国为什么要联合秦国围攻郑国呢?这是因为,秦国当时为争夺霸权,需要向外扩张。发生在前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军(郑国名义上没有参战,实际上已提前派军队到楚国)。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,这时的秦国也有向外扩张的意愿,所以,秦、晋联合就是必然的了。

?文脉梳理

一、阅读课文第1段,回答下面的问题

1.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)烛之武退秦师

________________________________________________________________________

(2)且贰于楚也

________________________________________________________________________

(3)晋军函陵,秦军氾南

________________________________________________________________________

答案:(1)动词的使动用法,使……撤退

(2)数词作动词,从属二主

(3)名词作动词,驻军

2.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)以其无礼于晋

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)晋军函陵,秦军氾南

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)状语后置句 因为郑国曾对晋文公无礼。

(2)省略句 晋军在函陵驻扎,秦军在氾南驻扎。

3.[筛选信息]本段仅25字,却道出了秦晋围郑的原因与形势,有哪几层意思?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①秦晋围郑,来势凶猛;弱小郑国,危如累卵。②“以其无礼于晋,且贰于楚也”道出了秦晋围郑的原因。③两军分兵驻扎的情况。

4.[分析概括]下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.秦晋围郑的来势凶猛点明了烛之武游说秦伯的背景,渲染了当时的紧张气氛,为下文的故事发展作了铺垫。

B.“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又暗示郑国有机可乘。

C.“晋军函陵”“秦军氾南”说明攻方的形势,暗示郑国已经危在旦夕,说明秦晋两军联系非常紧密。

解析:说明两军缺乏沟通,暗示了烛之武说服秦伯的有利条件。

答案:C

二、阅读课文第2段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

今老矣,无能为也已

“____”通“____”,________

答案:已 矣 了

通 假 字

通假字是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。由于种种原因,书写者没有使用本字,而临时借用了音同或音近的字来替代,有人认为部分通假字就是古人所写的白字(别字)。事实上,第一个写通假字的人可以说是写的白字,但是后人纷纷效仿,也就积非成是了。

2.[文言实词]解释下列加点词的意义。

(1)辞曰:臣之壮也,犹不如人

词义:________________________________________________________________________

(2)若使烛之武见秦君,师必退

词义:________________________________________________________________________

(3)公从之

词义:________________________________________________________________________

(4)许之

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)推辞,拒绝

(2)军队

(3)听从

(4)答应

3.[文言虚词]指出下列加点词的用法和意义。

(1)然郑亡,子亦有不利焉

________________________________________________________________________

(2)许之

________________________________________________________________________

答案:(1)句末语气词,啊

(2)代词,这件事

4.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)佚之狐言于郑伯曰。

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)是寡人之过也。

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)状语后置句 佚之狐向郑文公说。

(2)判断句 这是我的过错。

5.[筛选信息]面对危难,郑国君臣的表现如何?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①佚之狐出谋划策,力荐烛之武。②郑伯从谏如流,情真意切,感动了烛之武。③烛之武面对郑伯的诚意,深明大义,承担了赴秦说秦师的重任。

6.[分析概括]下列对本段有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.交代了烛之武的情况,是一个不被重用的老臣。

B.烛之武毫不留情地批评了郑伯不能用人,但在关键时刻,作为国君尚能接受规谏,诚恳自责。

C.点明烛之武深明大义,以解国难为重,粗线条地勾勒出烛之武的形象。

D.一个“许之”为下文写他奔赴国难的义勇精神作了必要的铺垫。

解析:委婉地批评了郑伯不能用人。

答案:B

三、阅读课文第3段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

(1)行李之往来,共其乏困

“____”通“____”,________

(2)夫晋,何厌之有

“____”通“____”,________

(3)秦伯说,与郑人盟

“____”通“____”,________

答案:(1)共 供 供给

(2)厌 餍 满足

(3)说 悦 高兴

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)若舍郑以为东道主

古义:________________________________________________________________________

今义:一般引申为请客的主人。

(2)行李之往来

古义:________________________________________________________________________

今义:出门所带的包裹、箱子等

(3)共其乏困

古义:________________________________________________________________________

今义:疲倦

答案:(1)东方道路上(招待过客)的主人

(2)出使的人

(3)缺少的东西

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)若亡郑而有益于君

________________________________________________________________________

(2)越国以鄙远

________________________________________________________________________

(3)且君尝为晋君赐矣

________________________________________________________________________

(4)既东封郑

________________________________________________________________________

答案:(1)动词的使动用法,使……灭亡

(2)鄙,名词的意动用法,把……当作边邑;远,形容词用作名词,远方的国家,指郑国

(3)动词作名词,恩惠

(4)东,名词作状语,在东面;封,名词的使动用法,使……成为疆界

4.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)焉用亡郑以陪邻

词义:________________________________________________________________________

(2)且君尝为晋君赐矣

词义:________________________________________________________________________

(3)又欲肆其西封

词义:________________________________________________________________________

(4)阙秦以利晋,唯君图之

词义:________________________________________________________________________

答案:

(1)增加

(2)给予

(3)延伸、扩张

(4)侵损、削减

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)夫晋,何厌之有?

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)若亡郑而有益于君

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(3)敢以烦执事

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(4)若舍郑以为东道主

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)宾语前置句 那个晋国,哪里有满足的时候?

(2)状语后置句 如果灭亡郑国对您有好处。

(3)省略句 怎敢拿这件事烦劳您。

(4)省略句 如果您放弃围攻郑国而把它作为东方道路上(招待过客)的主人。

6.[筛选信息]下列叙述不符合文意的一项是( )

A.烛之武从秦国的立场上劝说秦伯退兵。

B.烛之武在劝说秦伯的过程中指出亡郑只能对晋国有利。

C.从烛之武对形势的分析中可知,晋国的实力比秦国强。

D.晋侯为了报答秦伯,曾经答应过给秦国两座城池,但并没有履行诺言。

解析:C项,从烛之武的话中看不出晋国的实力比秦国强。

答案:C

7.[分析概括]烛之武为什么能说服秦伯,分析有误的一项是( )

A.烛之武善于辞令,他去说服秦伯,虽然是去求和,但没有露出一点乞怜相。他利用秦晋之间的矛盾,动之以情,晓之以理,分析层层深入,使人信服。

B.烛之武首先以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为自己国家着想的立场。先分析了“越国以鄙远”的难处,接着谈了亡郑实际上是增加了晋国的土地,扩展了晋国的势力,而晋国势力的增强就意味着秦国势力的削弱。接下来又分析了存郑对秦有益无害。一利一害,推心置腹,不由秦伯不动心。

C.烛之武充分利用秦晋的矛盾。正当秦伯在考虑灭郑、存郑对自己的利害关系时,烛之武指出晋君不守信用,利用秦晋之间的矛盾来离间双方。

D.接着烛之武又把话题引向未来,预言晋国此后的动向,指出晋国贪得无厌,灭郑之后,必将进而侵犯秦国,秦晋的矛盾将进一步尖锐化。烛之武的这篇说辞戳到了他的痛处,终于促使他下定决心,改变主意,退兵助郑。

解析:烛之武首先以“若亡郑而有益于君,敢以烦执事”来表明为秦着想的立场。

答案:B

四、阅读课文第4段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

失其所与,不知

“____”通“____”,________

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

微夫人之力不及此

古义:________________________________________________________________________

今义:尊称一般人的妻子。

答案:1.知 智 明智

2.那人

古今异义

古汉语中有大量古今字形相同而意义用法不同的词,即古今异义。如,“水由地中行,江、淮、河、汉是也”(《孟子》)中的“江”“河”与“淮”“汉”并列,指“长江”和“黄河”。“江”和“河”在古代是专有名词,现在扩大为用于泛指的通名了。

3.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)微夫人之力不及此

词义:________________________________________________________________________

(2)以乱易整,不武

词义:________________________________________________________________________

(3)失其所与,不知

词义:________________________________________________________________________

(4)使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)(如果)没有

(2)替代

(3)结交,亲附

(4)戍守

4.[文言虚词]解释下列加点词的用法和意义。

(1)以

①以其无礼于晋 ____________

②敢以烦执事

____________

③焉用亡郑以陪邻

____________

④若舍郑以为东道主

____________

⑤以乱易整

____________

(2)焉

①子亦有不利焉

____________

②焉用亡郑以陪邻

____________

③若不阙秦,将焉取之

____________

(3)其

①吾其还也

____________

②君知其难也

____________

③共其乏困

____________

④失其所与

____________

答案:(1)①连词,因为 ②介词,拿 ③连词,表目的,来

④介词,把 ⑤介词,用

(2)①表陈述的语气词,啊 ②疑问副词,为什么

③疑问代词,哪里

(3)①语气副词,表商量或希望语气,还是 ②指示代词,那 ③第三人称代词,他们 ④第一人称代词,自己的

5.[分析概括]下列对全文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.大兵压境,国家危在旦夕,佚之狐向郑伯举荐烛之武,经过佚之狐的一番劝说,烛之武最终答应去见秦君。

B.烛之武具有高超的论辩艺术,他在秦伯面前不卑不亢,侃侃而谈,既不刺激对方,又不失本国尊严,抓住了秦伯的心理,层层深入,逐步渗透,最终使秦伯心悦诚服。

C.烛之武的劝说,使秦伯撤走了围郑的军队,还派部队帮助郑国防守,秦晋联盟顷刻瓦解,晋国不得已而退兵。烛之武既退秦师,又退晋师,可谓一石二鸟。

D.文章通过语言等描写表现了烛之武不仅能言善辩,而且深明大义、机智勇敢的性格特点。

解析:是郑伯去劝说烛之武。

答案:A

[名家视角]

《烛之武退秦师》是《左传》中的名篇。其主人公烛之武也历来为人称道。的确,保全郑国,烛之武功不可没。但退秦存郑绝非单凭烛之武一张巧嘴就能做到,烛之武之所以能“退秦师”还因为他占尽了天时、地利。

【上下求索】

烛之武之所以能够说服秦伯,最主要的原因是什么?

[探究思路]

―→―→

[探究结论]

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________

答案:在秦、晋、郑三国之间,秦与郑之间无根本性的利益冲突,这是烛之武能够顺利说退秦师的最根本的原因。烛之武的一番说辞,至少让秦伯明白:伐郑于秦无利,存郑于秦有益。在利与害的选择面前,秦伯当然不会舍利而取害!

后人评价烛之武“一语能退十万兵”,对他及他的才能褒奖有加,这无疑是对的。但深思一下,烛之武能够做到这点,是因为他有什么特别的才能吗?主要还是因为他能够分析形势,抓住秦、晋之间的旧怨以及伐郑战争对秦、晋两国之间将要产生的影响做文章,最终让秦伯在利、害面前主动作出理智选择——退出秦、晋联盟;甚至为使晋军不再对郑构成威胁,还派军队帮助郑国抵御晋军,这不仅让我们看到秦、晋联军在伐郑过程中戏剧性的一幕——化友为敌,而且也让我们看到烛之武一张利嘴胜过十万戈矛的神奇和魅力。这也应了孙子的一句话:两军相峙,攻城为下,攻心为上。心者,行之本也。此言得之!

请你运用伏笔与照应的写作手法写一篇短文。(200字左右)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例)她却不肯瞑目,眯缝着的眼里透出一点光出来,那是一种寻觅和期盼之光。张着的嘴微微翕动,似有话语交代。

众人一阵迷惘。他们环视卧室,想找些所需之物了却她的心愿,以慰藉这颗即将停止跳动的心。

秘书递给她常年不离手的提包,那里面装有她批阅的各类文件,她却依然睁着眼。

大夫递过几粒药片,她还是睁着眼。

是想得到点闪光的言语吧,记者将耳朵贴近她的嘴唇,却一无所获……

大家失望了,谁能探索到这个市政府最高官员的内心奥秘呢?

她的丈夫默默地将女儿引至床沿。像是一种回光返照,她的脸上突然有了生气,垂着的手缓缓移动,费力地攥住女儿的前襟,随后闭上眼睛,溘然长逝了。

记者轻轻地为她放平枕头。这时人们发现枕头下面压着一个绿皮笔记本。大家打开一看,里面是她的防汛日记,在最末的一页,醒目地记着一条:今晚要为芳芳钉扣子。

“刷——”众人的目光射向芳芳的衣襟:上面的衣扣已经脱落了两颗……

1.下列词语中,加点的字读音全都正确的一项是( )

A.氾南(fán)

栖息(qī)

游说(shuō)

跌宕多姿(dànɡ)

B.函陵(hán)

官宦(huàn)

更改(ɡènɡ)

摇曳生姿(yè)

C.宫阙(què)

窥视(kuī)

讽谏(jiàn)

寝食不安(qǐn)

D.涕唾(tuò)

翁媪(ǎo)

沟壑(hé)

恃才傲物(shì)

解析:A项,“说”应读shuì;B项,“更”应读ɡēnɡ;D项,“壑”应读hè。

答案:C

2.下列对各句中加点字词的解释,不正确的一项是( )

A.晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也(从属二主)

B.以乱易整,不武(容易)

C.许之(答应)

D.使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还(戍守)

解析:B项,易:替代。

答案:B

3.下列带“之”的各句均选自本课文,按用法把“之”分类正确的一项是( )

①公从之 ②臣之壮也 ③是寡人之过也

④许之 ⑤邻之厚,君之薄也 ⑥行李之往来

⑦君之所知也 ⑧夫晋,何厌之有 ⑨将焉取之

⑩唯君图之

A.①②④⑥/③⑤⑦/⑨⑩/⑧

B.①④⑨⑩/②⑤⑥⑦/③/⑧

C.②④⑧⑨/③⑤⑦/①⑥/⑩

D.②③⑤⑦/⑧⑨/①④⑥/⑩

解析:①④⑨⑩是代词;②⑤⑥⑦是助词,用于主谓间,取消句子独立性;③是助词,的;⑧是助词,宾语前置的标志。

答案:B

4.下列加点的词与“既东封郑”中“东”的用法相同的一项是( )

A.肆其西封 B.朝济而夕设版焉

C.越国以鄙远

D.烛之武退秦师

解析:A项,“封”,疆域;B项,名词作状语;C项,“鄙”是名词用作动词;D项,“退”是动词的使动用法。

答案:B

5.下列句子中,没有语病的一项是( )

A.日前,卫生部表示将继续密切关注全国以及重点省份流感疫情的形势,加强对流感疫情的分析、研判和监测工作。

B.由国家统计局的调查数据显示,尽管近几年广州居民服务性消费支出逐年增长,但从发展趋势看,这一增速却逐年减缓。

C.“3·15”不是什么特定的节日,它所表达的是一种诉求和愿望:希望在商家和消费者之间建立一种和谐健康的关系。

D.国土资源部近年来大幅度削减全国稀土采矿证数量,这一决定完全是出于环境保护和资源合理开发的考量为目的。

解析:A项,语序不当,应该是“监测、分析和研判”;B项,成分残缺,句子无主语,应去掉“由”;D项,句式杂糅,应改为“出于……的考量”或“以……为目的”。

答案:C

6.把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一项是( )

①在汉语中,“哲”字是“智慧”的意思,它和“学”字合在一起,就是“使人明智的学问”。

②“哲”字在中国很早就被提及,如“孔门十哲”“古圣先哲”等词。

③从此,“爱智慧”就广为流传了。

④古希腊有一个叫苏格拉底的人,他学问渊博、才智过人,大家都称他为“智者”。

⑤

“哲”或“哲人”,专指那些善于思辨,学问精深者,而“哲学”一词,是从古希腊语“爱智慧”翻译过来的。

⑥但是苏格拉底很谦虚,他说:“我不是什么‘智者’,而只是‘智慧的爱好者’。”

A.⑤①④⑥③②

B.②①⑤④⑥③

C.⑤②①④⑥③

D.②⑤④⑥③①

解析:本题考查语言表达连贯的能力。议论性文段排序,要看论述的思路,要抓上下句的衔接词。本段的论述中心是“哲学”,⑤④⑥③的连接较容易,可以先排。⑤先说“哲”是什么,“哲学”一词从“爱智慧”翻译过来,④⑥具体例证“爱智慧”一词是怎么来的,⑥是④的转折,③是⑥的结果。①要放在最后,它一承“哲学”一词是从哪里来,二承“古希腊语”,说汉语中“哲学”一词是什么意思。②引起话题,放开头最好。

答案:D

7.阅读下面的文言文,完成(1)~(4)题。

韩镛,字伯高,济南人。延佑五年中进士第,授将仕郎、翰林国史院编修官,寻迁集贤都事。泰定四年,转国子博士,俄拜监察御史。当时由进士入官者仅百之一,由吏致位显要者常十之九。帝乃欲以中书参议傅岩起为吏部尚书,镛上言:“吏部掌天下铨衡,岩起从吏入官,乌足尽知天下贤才?况尚书秩三品,岩起累官四品耳,于法亦不得升。”制可其奏。

天历元年,除佥浙西廉访司事,击奸暴,黜贪墨,而特举乌程县尹干文传治行为诸县最,所至郡县,为之肃然。二年,转江浙财赋副总管。至顺元年,除国子司业,寻迁南行台治书侍御史。顺帝初,历佥宣徽及枢密院事。至正二年,除翰林侍讲学士,既而拜侍御史,以刚介为时所忌,言事者诬劾其赃私,乃罢去。五年,台臣辨其诬,遂复起参议中书省事。

七年,朝廷慎选守令,参知政事魏中立言于帝:“当今必欲得贤守令,无加镛者。”帝乃特署镛姓名,授饶州路总管。饶之为俗尚鬼。有觉山庙者,自昔为妖以祸福人,为盗贼者事之尤至,将为盗,必卜之。镛至,即撤其祠宇,沉土偶人于江。凡境内淫祠有不合祀典者,皆毁之。人初大骇,已而皆叹服。镛知民可教,俾俊秀入学宫,求宿儒学行俱尊者,列为《五经》师,旦望必幅巾深衣以谒先圣,月必考订课试,以示劝励。每治政之暇,必延见其师生,与之讲讨经义,由是人人自力于学,而饶之以科第进者,视他郡为多。镛居官廨,自奉淡泊,僚属亦皆化之。先是,朝使至外郡者,官府奉之甚侈,一不厌其所欲,即衔之,往往腾谤于朝。其出使于饶者,镛延见郡舍中,供以粝饭,退皆无有后言。其后有旨以织币脆薄,遣使笞行省臣及诸郡长吏。独镛无预。镛治政,虽细事,其详密多类此。

十年,拜中书参知政事。十一年,丞相脱脱在位,而龚伯璲辈方用事,朝廷悉议更张,镛有言,不见听。人或以镛优于治郡,而执政非其所长,遂出为甘肃行省参知政事。及脱脱罢,用事者悉诛,而镛又独免祸。乃迁西行台中丞,殁于官。

(选自《元史》)

(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

( )

A.除佥浙西廉访司事

除:任命

B.制可其奏

制:制止

C.俾俊秀入学宫

俾:使

D.月必考订课试,以示劝励

劝:勉励

解析:B项,制:帝王的命令。

答案:B

(2)下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.①凡境内淫祠有不合祀典者

②及脱脱罢,用事者悉诛

B.①往往腾谤于朝

②参知政事魏中立言于帝

C.①言事者诬劾其赃私,乃罢去

②五年,台臣辨其诬

D.①用事者悉诛,而镛又独免祸

②而饶之以科第进者,视他郡为多

解析:C项,其:均为代词,他,指韩镛。A项,者:①定语后置的标志,不译;②代词,……的人。B项,于:①介词,在;②介词,向。D项,而:①连词,表转折,却;②连词,表因果,因而。

答案:C

(3)下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.元朝时,显要官职往往是由吏职出身的人来担任,很少有人能从进士做官,韩镛就是从进士做官的。

B.韩镛在担任侍御史时,因为刚正不阿被当时的官员们忌恨,议论政事的人诬告他贪赃肥私,于是他被罢免了官职。

C.饶州地区民俗崇尚鬼神,就连做盗贼的人准备抢劫时,也必定到觉山庙中占卜吉凶,韩镛到任后,就拆毁了庙宇,将泥塑偶像沉入江中。

D.朝廷外派的使臣,朝廷供奉本来就多,各地方州县都很讨厌他们,他们到了饶州,韩镛只供给他们粗米饭,他们也不敢有什么议论。

解析:D项,“朝廷供奉本来就多,各地方州县都很讨厌他们”不符合文意。

答案:D

(4)根据具体要求分别完成下列各题。

①将文中画线的句子翻译成现代汉语。

A.岩起从吏入官,乌足尽知天下贤才?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

B.而龚伯璲辈方用事,朝廷悉议更张,镛有言,不见听。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

②从整顿官员与大兴教育两个方面分别说明韩镛“优于治郡”产生了怎样的效果?(可自己概括,也可引用原文)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①A.傅岩起从吏职起家做官,怎么能了解全天下的贤才?(注意“乌”“足”的翻译)

B.而龚伯璲这些人正受重用,朝廷都在议论改革,韩镛也提出意见,但没有被采纳。(注意“辈”“用事”“更张”“见”的翻译)

②整顿官员:“所至郡县,为之肃然”。大兴教育:“由是人人自力于学,而饶之以科第进者,视他郡为多”。

参考译文

韩镛,字伯高,济南人。延佑五年考中了进士,被授予将仕郎、翰林国史院编修的官职,不久调任集贤都事。泰定四年,又转任国子博士,不久担任监察御史。当时能从进士做官的仅有百分之一,由吏职出身能做到显要官位的常常有十分之九。皇帝就想让中书参议傅岩起做吏部尚书,韩镛上书说:“吏部是掌管天下考核、选拔人才的地方,傅岩起从吏职起家做官,怎么能了解全天下的贤才?况且尚书是三品官阶,傅岩起从做官开始多次升迁也才四品,按照制度也不应升为尚书。”皇帝下诏同意他的奏言。

天历元年,担任浙西廉访司佥事之职,打击奸诈、暴虐,罢免贪赃枉法的官员,而特别推举乌程县尹干文传的治理行为是各县之最。凡是韩镛所到的郡县,都因为他的到来而政务肃然。天历二年,转任江浙财赋副总管。至顺元年,任国子司业,不久任南行台治书侍御史。顺帝初年,历任宣徽院及枢密院佥事。至正二年,任翰林侍讲学士,随即任侍御史,因为刚正不阿被当时的官员们所忌恨,议论政事的人诬告他贪赃肥私,于是他被罢官。至正五年,御史台官员辨白他所受的诬赖,于是又被起用参议中书省事务。

至正七年,朝廷慎重选用州县长官,参知政事魏中立对皇帝说:“现在您如果要找到贤良的州县长官,没有比得上韩镛的人。”于是皇帝特意写上韩镛的姓名,授给他饶州路总管的官职。饶州地区民俗崇尚鬼神,有座觉山庙,从前就有妖怪能使人得祸福的传言,做盗贼的人尤其敬奉,准备抢劫时,必定到庙中占卜吉凶。韩镛到任后,就拆毁了庙宇,将泥塑偶像沉入江中。凡饶州境内不合礼仪的过多的祠庙,全部毁掉。人们起初极为害怕,后来就都赞同信服了。韩镛知道百姓可以教化,让才华出众的人进入学宫,寻访品行学问都受人尊重的老成博学的人,作为《五经》教师,每月初一十五必定穿戴深衣幅巾(深衣:上衣和下裳连在一起的长衫,有雍容典雅的特点。幅巾:指用一块帛巾束首,一种表示儒雅的装束。)来拜祭孔子,每月必要来考核功课,以表示劝勉鼓励。每当处理完政事的空闲时间,必定要接见师生,与他们讲论探究经义,由此人人自觉努力学习,因而饶州通过科第考试进入仕途的人,比其他郡县要多。韩镛居住在官衙里,日常生活中自己奉行清净淡泊的作风,同僚下属也逐渐被他教化。以前,朝廷的使臣到达地方州县,官府供奉他们极为奢侈,一旦不满足他们的愿望,他们就怀恨在心,往往在朝廷中对地方官员竭力诽谤。朝廷使臣到了饶州,韩镛在郡舍接见他们,供给他们粗米饭,他们从饶州回去后都没有什么议论。后来皇帝降旨以缯帛过于脆薄的原因,派使臣笞责行省官员和各州县长官。唯独韩镛没有受到责罚。韩镛治理政事,即使是小事,也都像这样考虑周详缜密。

至正十年,任中书参知政事。十一年,丞相脱脱在位,而龚伯璲这些人正受重用,朝廷都在议论改革,韩镛也提出意见,但没有被采纳。有人认为韩镛擅长治理郡县,而在朝廷执政并非他的长处,于是韩镛被外放为甘肃行省参知政事。等到脱脱被罢免,受他重用的人都被处死,只有韩镛又免受灾祸。于是又升任西行台中丞,死在官任上。

8.根据下面的材料,从四个方面概括“西关大屋”的建筑特点。要求:①每点内容后用分号标示;②含标点符号在内不超过60字。

西关大屋是清末豪门富商在广州西关一带兴建的极具岭南特色的民居建筑。大屋外墙用水磨青砖砌建。门廊是西关大屋的最大特色,它由矮脚吊扇门、趟栊和硬木大门组成。临街为矮脚吊扇门;矮门之后是趟栊,由13~15条直径为8厘米粗的圆木横架而成;趟栊之后是厚约8厘米的大门,用料多为坚实的坤甸或樟木。过了门廊,正中依次为门厅、轿厅、正厅、头房、二厅、二房,厅与厅之间有小天井分隔。厅堂左右两侧是由两条挂廊隔开的书房、客房等。大屋厅房的这一布局,是典型的三间两廊、左右对称结构。大屋两侧还各有一条青云巷,用以通风、采光、排水等。西关大屋是广州传统建筑的瑰宝。

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

解析:本题叙述的主体是“西关大屋”。解答本题时,要注意先给语段分层次,再概括每个层次陈述的对象。抓住关键词“大屋外墙”“门廊”“布局”“青云巷”。

答案:(示例)水磨青砖砌墙;矮脚吊扇门、趟栊和硬木大门组成门廊;小天井隔成三间两廊、左右对称的布局;大屋两侧各有一条青云巷。

9.依照下面的示例,以“春姑娘”开头,另写两句话,要求使用拟人的修辞手法,句式与示例相同。

春姑娘携着神奇的小花篮,把五彩的鲜花撒向山坡,撒向田野;

春姑娘伴着淅沥的小雨点,把美丽的故事讲给鱼儿,讲给青蛙。

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

解析:这是一道仿写题,题干对修辞手法做了明确要求,解答时要使用拟人的修辞手法,然后套用句式“春姑娘……把……”造出符合要求的句子。

答案:(示例)春姑娘跟着山间的小溪流,把婉转的歌儿唱给青山,唱给牧童;

春姑娘带着归来的小燕子,把春天的喜讯传遍山村,传遍农家。