2015-2016学年高一语文课后练习:第5课《荆轲刺秦王》(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年高一语文课后练习:第5课《荆轲刺秦王》(含答案解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第5课

荆轲刺秦王

《三字经》中没有“教不严,师之堕”

《韩画·杜诗·苏评》(载2012年第8期《书屋》)中写道:“那作为老师的曹霸则多少有‘教不严,师之堕’的问题了。”文中显然是在引用《三字经》中的名言,但《三字经》中并没有“教不严,师之堕”,只有“教不严,师之惰”。“惰”即懒惰,责任心不强。这句名言的意思是:教育不严格,是老师的懒惰,要负责任的。“堕”指堕落,即(思想、行为)往坏里变,如腐化堕落。把“教不严”的原因归结为老师的“腐化堕落”,言重了。

——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:阎德喜

刘向(约前77—前6),原名更生,字子政,沛县(今属江苏)人。西汉经学家、目录学家、文学家。治《春秋谷梁传》。据《汉书·艺文志》载,刘向有辞赋33篇,今仅存《九叹》一篇。今存《新序》《说苑》《列女传》等书。

《战国策》,国别体史书。战国时游说之士的策谋和言论的汇编,非一时一人所作。初有《国策》《国事》《事语》《短长》《长书》《修书》等名称和本子,西汉末刘向编定为三十三篇,定名为《战国策》。《战国策》是先秦历史散文成就最高、影响最大的著作之一,它长于议论和叙事,善于描写人物,文笔流畅,生动活泼,在我国散文史上具有重要的地位。

历代咏荆轲诗(节选)

陶渊明:燕丹善养士,志在报强嬴。招集百夫良,岁暮得荆卿。……惜哉剑术疏,奇功遂不成。其人虽已没,千载有余情。

骆宾王:此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。

贾岛:荆卿重虚死,节烈书前史。我叹方寸心,谁论一时事。至今易水桥,寒风兮萧萧。易水流得尽,荆卿名不消。

张耒:燕丹计尽问田生,易水悲歌壮士行。嗟尔有心虽苦拙,区区两死一无成。

(1)谒之 ______

(2)自刎 ______

(3)流涕

______

(4)骨髓

______

(5)戮没

______

(6)濡缕

______

(7)忤视

______

(8)瞋目

______

(9)振慑

______

(10)倚柱

______

(11)箕踞

______

(12)目眩

______

(13)约契

______

(14)揕其胸

______

(15)虏赵王

______

(16)偏袒扼腕

______

(17)切齿拊心

______

(18)以药淬之

______

(19)变徵之声

______

(20)樊於期

______

(21) (22)

(23)

(24)

答案:(1)yè (2)wěn (3)tì (4)suǐ (5)lù (6)rú

(7)wǔ (8)chēn (9)shè (10)yǐ (11)jī

(12)xuàn (13)qì (14)zhèn (15)lǔ (16)è

(17)fǔ (18)cuì (19)zhǐ (20)wū (21)

(22) (23) (24)

(1)

(2)

(3)

(4)

答案:(1) (2) (3) (4)

“彡”音shān,是个象形字,像装饰用的毛发或色彩条纹的样子。它由三个“丿”组成,指毛画文饰之数无穷。“彡”本意是“花纹”,用“彡”

作意符多与毛发或描画修饰有关,如“形”,本意是形象事物的形体,引申为“容貌”“样子”,又引申为抽象的“形势”“显露”。又如“须”,金文像一个面朝右的人形,面上翘着三根胡须,“页”本意是“头”,

“彡”在头侧,即“脸上”。“须”的本意是胡须,假借为“等待”,引申为“需要”“应当”。

?

背景链接

前228年(秦王政19年),秦王政派其大将王翦攻赵,杀掉赵葱,遂克邯郸,虏赵王迁。王翦随即奉命率兵驻扎中山(今河北省定州),准备向燕国进攻。燕国这时处于朝不保夕、危如累卵的困难境地。事实是:“燕弱小,数困于兵,今举国不足以当秦。”(《战国策·燕策三》)燕太子丹这时好像热锅上的蚂蚁,在秦军压境的危急时刻,不得不采取派人行刺这样的策略。

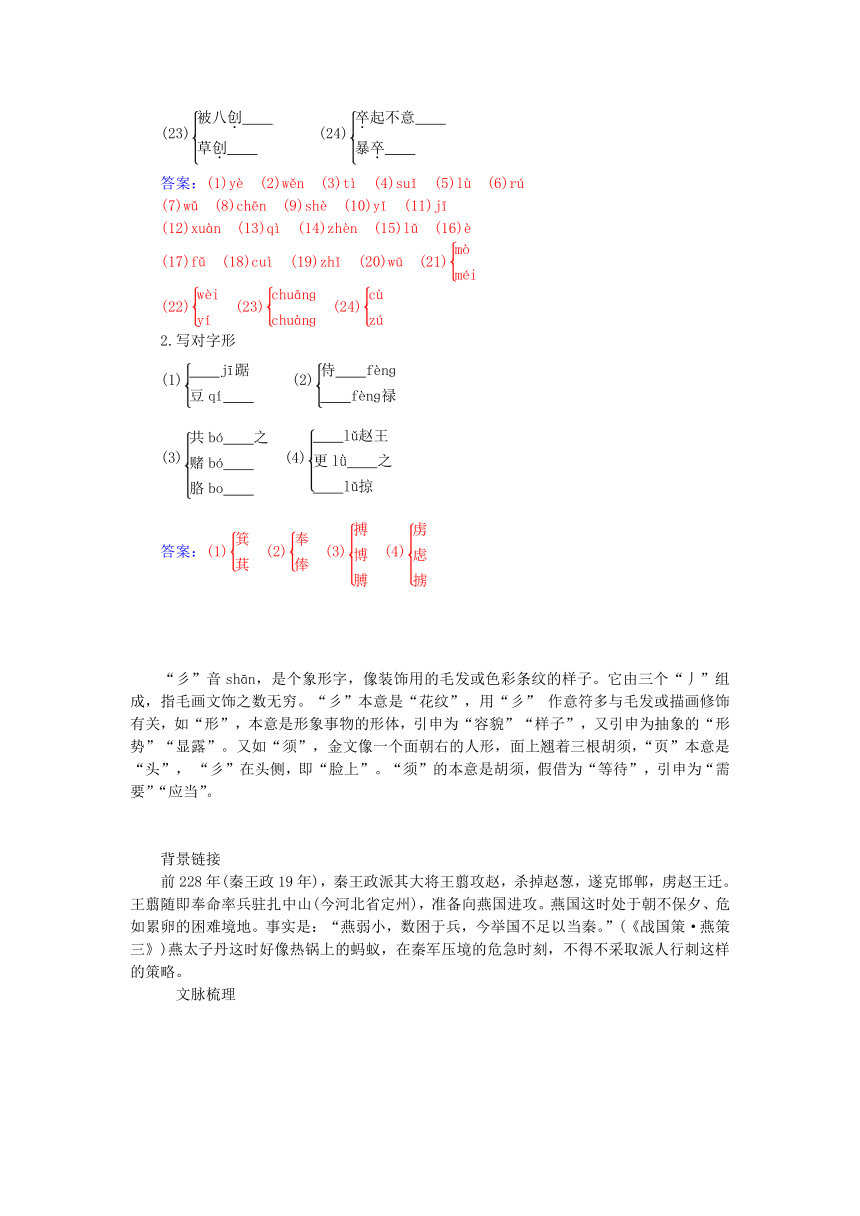

?文脉梳理

一、阅读课文第1~2段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

秦王必说见臣

“____”通“____”,________

答案:说 悦 高兴,喜欢

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)樊将军以穷困来归丹

古义:________________________________________________________________________

今义:生活贫穷,经济困难。

(2)而伤长者之意

古义:________________________________________________________________________

今义:年长之人。

答案:(1)处境困难。

(2)品德高尚之人。

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)进兵北略地

________________________________________________________________________

(2)今行而无信

________________________________________________________________________

答案:(1)方位名词作状语,向北

(2)形容词作名词,信物

4.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)秦兵旦暮渡易水

词义:________________________________________________________________________

(2)微太子言,臣愿得谒之

词义:________________________________________________________________________

(3)秦王购之以金千金,邑万家

词义:________________________________________________________________________

(4)愿足下更虑之

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)军队

(2)(即使)没有;拜会,前往

(3)重金征求

(4)改变

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

秦王购之金千斤,邑万家。

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:省略句、状语后置句、定语后置句 秦王用一千斤金和一万户人口的封地做赏格,悬赏他的头。

6.[分析概括]下列对课文第1~2段有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.开端写行刺的缘起,文章一开始就连用“破”“虏”“收”“进”“略”“至”六个动词,写出秦军所向披靡、燕国危如累卵的形势,使故事一开始就笼罩着紧张的气氛,为后面故事的展开定下了悲壮的基调。

B.荆轲在燕国危难之际毅然回答“微太子言,臣愿得谒之”,体现了他“言必信,行必果”的侠义精神。

C.“行而无信,则秦未可亲也”,荆轲的谋划抓住了如何见秦王这个关键问题。他提出要取信秦王,则非献“樊将军首”和“燕督亢之地图”不可。主人公一亮相就表现出他的勇而多谋及超人的胆识和气魄。

D.他是在太子丹心急如焚时才提出这个计划,可见城府很深。写太子丹“不忍”,主要突出太子丹的仁义精神。

解析:主要反衬荆轲的非凡智谋和处事决断。

答案:D

词语活用

词语活用是指某些词临时改变其基本语法功能去充当其他词类,或基本功能未改变而用法比较特殊的现象。古代汉语中的词类活用非常普遍,是古代汉语的重要语法特点之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。

二、阅读课文第3~9段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

(1)往而不反者,竖子也

“____”通“____”,________

(2)请辞决矣

“____”通“____”,________

答案:(1)反 返 回来

(2)决 诀 诀别

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)樊於期偏袒扼腕而进曰

古义:________________________________________________________________________

今义:袒护双方中的一方。

(2)樊将军仰天太息流涕曰

古义:________________________________________________________________________

今义:鼻涕。

答案:(1)袒露一只臂膀

(2)眼泪

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)函封之

________________________________________________________________________

(2)樊於期乃前曰

________________________________________________________________________

(3)其人居远未来

________________________________________________________________________

(4)皆白衣冠以送之

________________________________________________________________________

(5)发尽上指冠

________________________________________________________________________

答案:(1)名词作状语,用匣子

(2)方位名词作动词,走上前

(3)形容词作名词,远方

(4)衣、冠,名词作动词,穿衣、戴帽

(5)方位名词作状语,向上

4.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)秦之遇将军,可谓深矣

词义:________________________________________________________________________

(2)壮士一去兮不复还

词义:________________________________________________________________________

(3)可以解燕国之患

词义:________________________________________________________________________

(4)乃今得闻教

词义:________________________________________________________________________

(5)终已不顾

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)对待;刻毒

(2)返回

(3)解除

(4)指教

(5)回头

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)父母宗族,皆为戮没

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)而燕国见陵之耻除矣

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(3)此臣日夜切齿拊心也

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(4)今日往而不反者,竖子也

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(5)仆所以留者,待吾客与俱

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(6)取之百金

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(7)太子及宾客知其事者

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)被动句 父母和同族的人,都被杀害或没收为奴。

(2)被动句 而燕国被欺侮的耻辱也消除了。

(3)判断句 这是让我日夜痛心的事。

(4)判断句 如果现在去了却不能够回来向太子复命,那是没有用的人。

(5)判断句 我之所以留下来,是想等我的朋友和他一起去。

(6)省略句 用一百金买下它。

(7)定语后置句 太子和那些知情的宾客。

6.[筛选信息]为了刺杀秦王,荆轲所做的准备有( )

①私见樊於期 ②预求天下之利匕首 ③以秦武阳为副 ④荆轲有所待,欲与俱

A.②③

B.①④

C.②④

D.①③

解析:②③是太子为荆轲所做的准备。

答案:B

7.[分析概括]下列对课文3~9段有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.荆轲三问樊於期,先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情;再从解患报仇方面晓之以理;最后和盘托出行刺打算,舍生取义,使樊於期激动得“偏袒扼腕而进”。樊於期自刎献头,既表现了他的义勇刚烈,也反映了他对荆轲盲目的信任。

B.太子丹求“天下之利匕首”并“以药淬之”和“令秦武阳为副”不是主要情节,因而只作必要的交代。详略得当,剪裁合理。

C.荆轲怒叱太子的原因是荆轲“有所待”,遭到太子的猜疑。太子的不信任对侠义之士来说,无异于人格侮辱。“士可杀不可辱”,荆轲忍无可忍,怒叱太子,显示了他的刚烈性格。

D.太子及宾客用“皆白衣冠以送之”与荆轲永诀,激励他冒死行刺,不负重托。诀别的歌声由悲凉到慷慨,使重义轻生的英雄也产生了凄凉悲愤的感情。“易水诀别”场面的描写烘托了悲壮、凄凉的氛围,有力地突显了荆轲重义轻生的英雄气概。

解析:樊於期自刎献头,既表现了他的义勇刚烈,也表现了他对荆轲的理解与信任。

答案:A

8.下列对“易水诀别”这一场面的写法分析,不正确的一项是( )

A.抓住特点:如对送行者的描写,抓住“白衣冠”这个特点。

B.突出重点:在众多的人物中,重点写士;“既祖,取道”略写,重点写慷慨悲歌。

C.顾及全面:太子、宾客、高渐离、士等在场人物都顾及,而且通过写“士皆垂泪涕泣”“士皆瞋目,发尽上指冠”渲染凄凉、悲壮的氛围和同仇敌忾的气势。

D.有条不紊:人物活动按时间顺序描写。

E.结合写景:“风萧萧兮易水寒”,给人以身临其境的感觉。

解析:在众多的人物中,重点写荆轲。

答案:B

使动用法

所谓使动用法,是指谓语动词具有“使之怎么样”的意思,即此时谓语动词表示的动作不是主语发出的,而是由宾语发出的。实际上,它是以动宾的结构方式表达了兼语式的内容。使动用法中的谓语动词,有的是由名词、形容词活用来的。

三、阅读课文第10~18段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

(1)燕王诚振怖大王之威

“____”通“____”,________

(2)图穷而匕首见

“____”通“____”,________

(3)秦王还柱而走

“____”通“____”,________

(4)卒起不意,尽失其度

“____”通“____”,________

(5)荆轲奉樊於期头函

“____”通“____”,________

答案:(1)振 震 惧怕

(2)见 现 出现

(3)还 环 绕

(4)卒 猝 突然

(5)奉 捧 捧着

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)愿大王少假借之

古义:________________________________________________________________________

今义:借助。

(2)持千金之币物

古义:________________________________________________________________________

今义:货币。

答案:(1)宽容、原谅

(2)礼物

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)使使以闻大王

________________________________________________________________________

(2)群臣怪之

________________________________________________________________________

(3)乃朝服

________________________________________________________________________

(4)前为谢曰

________________________________________________________________________

答案:(1)动词的使动用法,使……听到

(2)形容词的意动用法,感到奇怪

(3)名词作动词,穿上上朝的礼服

(4)方位名词作动词,上前

4.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)而秦武阳奉地图匣,以次进

词义:________________________________________________________________________

(2)图穷而匕首见

词义:________________________________________________________________________

(3)秦王惊,自引而起

词义:________________________________________________________________________

(4)轲自知事不就

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)先后顺序

(2)尽,这里指翻完

(3)指身子向上起

(4)成功

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)见燕使者咸阳宫

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)燕王拜送于庭

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(3)群臣侍殿上者

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)省略句、状语后置句 在咸阳宫接见燕国的使者。

(2)状语后置句 燕王在朝堂上行跪拜礼将它送出。

(3)定语后置句 在殿上侍奉的群臣。

6.[文言虚词]解释下列加点词的意义和用法。

(1)为

①父母宗族,皆为戮没 ____________

②为之奈何

____________

③乃为装遣荆轲

____________

④乃令秦武阳为副

____________

⑤为变徵之声

____________

⑥又前而为歌曰

____________

⑦嘉为先言于秦王曰

____________

⑧愿举国为内臣

____________

(2)而

①荆轲和而歌

____________

②又前而为歌

____________

③秦王惊,自引而起,绝袖

____________

④而秦武阳奉地图匣,以次进

____________

(3)乃

①太子丹恐惧,乃请荆卿曰

____________

②乃今得闻教

____________

③家祭无忘告乃翁

____________

(4)以

①樊将军以穷困来归丹

____________

②丹不忍以己之私

____________

③今有一言,可以解燕国之患

____________

④使工以药淬之

____________

⑤不敢兴兵以拒大王

____________

⑥以次进

____________

答案:(1)①介词,被,表被动 ②介词,对 ③动词,整理

④动词,做,担任 ⑤动词,发出 ⑥动词,作 ⑦介词,替 ⑧动词,做

(2)①连词,表修饰关系 ②连词,表承接关系 ③连词,表修饰关系 ④连词,表并列关系

(3)①连词,于是 ②副词,才 ③代词,你的

(4)①介词,因为 ②介词,为了 ③介词,凭借

④介词,用; ⑤连词,表目的,来 ⑥介词,按照

7.[分析概括]对作者“廷刺秦王”这一惊心动魄的场面的描写,分析错误的一项是( )

A.“把、持、揕”等动作描写表明荆轲的机智、敏捷,“逐、提”等动作描写表明荆轲的勇武,虽主动进攻未遂,仍进行最后一次努力。

B.“惊—起—绝—拔—走—击”等动作描写,写出了秦王从惊慌失措转为有效反击的完整过程,层次分明。

C.荆轲“顾笑武阳,前为谢”的神态和动作描写表现了荆轲的镇定自若,“知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂”的描写则表现了荆轲视死如归的英雄形象,读之使人如见其形,如闻其声。

D.写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”等属于直接描写,突出秦廷上下的惊慌失措;最后荆轲谈笑而亡,秦王仍“目眩良久”,这寥寥数语,从反面衬托了荆轲的威武壮烈。

解析:写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”等属于间接描写,衬托荆轲英雄虎胆,威慑秦廷

答案:D

意动用法

意动用法也是一种特殊的动宾关系,是指谓语动词具有“认为(或以为)宾语怎么样”或者“把宾语当作什么”的意思,总之,动作是主语意念上发出的。意动用法有两种:形容词的意动用法、名词的意动用法。

[名家视角]

对荆轲刺秦王的不同评价北宋苏洵非议荆轲之行曰:“始速祸焉”。南宋鲍彪为《战国策》作注说:“轲不足道也。”朱熹认为“轲匹夫之勇,其事无足言”。但肯定荆轲的人更多,第一个是司马迁。《史记·刺客列传》结尾说:“其立意较然,不欺其志,名垂后世,岂妄也哉。”左思的《咏荆轲》称颂他“虽无壮士节,与世亦殊伦”,“贱者虽自贱,重之若千钧”。陶潜说他“其人虽已没,千载有余情”。清代龚自珍赞扬他“江湖侠骨”。

【上下求索】

荆轲这个人物有何特点?我们该如何评价荆轲这一历史人物?

[探究思路]

―→―→

[探究结论]

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________答案:对于人物特点,我们可以从思想、性格、才能、精神等方面来分析。

思想上,他想着为国分忧,雪耻报仇,报效太子。他对樊於期说,刺秦王的目的是“解燕国之患”,“报将军之仇”,除“燕国见陵之耻”。行刺失败,他仍宣称欲生劫秦王,“必得约契以报太子也”。

性格上,他表现为深沉、刚毅、义愤。求取信物,深谋远虑;迟发见疑,怒叱太子;取道易水,慷慨悲歌。

才能上,他工于心计,善于言辞。事前胸有成竹,周密策划,义激樊於期。临危之际从容不迫,遮掩搪塞,机智过人。

精神上,他不畏强暴、不避艰险、不怕牺牲、视死如归。明知“一去兮不复还”,仍然一往无前,“终已不顾”。行刺不就,身受重伤,仍拼死一搏,英雄气概,值得称道。

荆轲刺秦王,是反抗强暴的正义行动,而秦统一六国是历史发展的趋势,这是个人或少数人的愿望改变不了的,所以只能以悲剧告终。荆轲刺秦王就其与历史发展进程中的消极因素作斗争来讲,具有合理性;就整个历史发展进程来讲,它有着很大的局限性。

运用间接描写的方法写一个人物或一件事。(200字左右)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

壶口的黄河

……等真正站在她的旁边,所有的人都惊呆了。地竟陷下一层,天也高了一尺。山谷形似壶嘴,水若浊酒,倾泻而下,一仰难尽的气势,充溢胸口,心跳得能蹦出来。耳朵渐渐聋了,只能看见对方开口,却听不见声音;眼也花了,弥漫着的皆是黄色的漩涡,像是从河里蒸腾地上升,又像是奋不顾身地下降。河底升起硝烟一样的股股黄雾,天宇间充涨着黄色带水的颗粒,碰撞在脸上,散发在天上。脑子里一片空白,什么也不敢想,只看着山被水层层劈开,天也被这股黄流斩断。水从天而降,拍打在谷底,响遏在云里。

1.下列加点字的注音,全部正确的一项是( )

A.荆轲(kē)

拜谒(yè)

督亢(hánɡ)

戮没(lù)

谬误(miù)

B.偏袒(tǎn)

扼腕(è)

厄运(è)

濡染(rú)

怯懦(ruò)

C.淬火(cù)

猝然(cù)

忤逆(wǔ)

铁杵(wǔ)

拊心(fǔ)

D.创伤(chuānɡ)

创办(chuànɡ)

瞋目(chēn)

箕踞(jī)

目眩(xuàn)

解析:A项,“亢”应读kànɡ;B项,“懦”应读nuò;C项,“淬”应读cuì,“杵”应读chǔ。

答案:D

2.下列句中加点词的用法,相同的一项是( )

①乃遂收盛樊於期之首,函封之 ②又前而为歌曰

③乃朝服,设九宾

④顷之未发,太子迟之

⑤使使以闻大王

⑥箕踞以骂曰

⑦今行而无信,则秦未可亲也 ⑧皆白衣冠以送之

A.①②③

B.④⑤⑦

C.②③⑧

D.①⑥⑧

解析:②③⑧都是名词作动词;①是名词作状语,④是形容词的意动用法;⑤是动词的使动用法;⑥名词作状语;⑦动词的一般用法。

答案:C

3.下列对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是( )

①秦王还柱而走 ②图穷而匕首见 ③(秦王)乃以手共搏之 ④侍医夏无且以其所奉药囊提轲

A.①②不同,③④不同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②相同,③④相同

解析:①连词,表修饰关系;②连词,表承接关系;③④均为介词,用,拿。

答案:C

4.下列句子中,特殊句式现象与其他三句不同的一项是( )

A.太子及宾客知其事者

B.见燕使者咸阳宫

C.嘉为先言于秦王

D.使毕使于前

解析:A项,定语后置句;B、C、D三项均为状语后置句,其中B项省略了介词“于”。

答案:A

5.下列语段中画线的词语,使用不恰当的一项是( )

在神州大地上沸沸扬扬上演的一出“新西兰毒奶粉”事件经过几天的折腾,终于尘埃落定。虽然整个事件都已明朗,但“食品安全”再一次出现问题,有毒食品再一次给国人以伤害,这是毋庸置疑的。

A.沸沸扬扬

B.尘埃落定

C.明朗

D.毋庸置疑

解析:A项,“沸沸扬扬”指像沸腾的水一样喧闹,多形容议论纷纷,不可修饰“上演”;B项,“尘埃落定”比喻事情有了结局或结果;C项,“明朗”指明显、清晰;D项,“毋庸置疑”指不用怀疑。

答案:A

6.根据语境,下列排序最恰当的一项是(

)

古往今来的画家,可谓恒河沙数,不可胜计,可大致分为三类:第一类,画社会认为最好的画;第二类,______________;第三类,________________。第一类人,________________________;第二类人,______________________;第三类人,与道合而为一,“其人若天之自高,地之自厚,日月之自明”。他的艺术________________,________________。

①“朝闻道夕死可矣” ②置好坏于度外,受冥顽不朽的力量驱动作画 ③终身勤于斯而不闻道 ④世俗形骸消亡之日,正是他的艺术走向永恒之时

⑤画自己认为最好的画 ⑥就是天然本真的生命

A.①④⑤②⑥③

B.①④⑤②③⑥

C.⑤②③①⑥④

D.⑤②①③④⑥

解析:第1、2空,应从“画怎样的画”和内容递进的角度思考,可确定为⑤②。第3、4空,要从“人”与“道”对应的角度思考,可确定为③①第5、6空,⑥为总结性句子应放最后,可确定为④⑥。

答案:C

7.阅读下面的文言文,完成(1)~(4)题。

邵雍字尧夫。少时,自雄其才,慷慨欲树功名。于书无所不读,始为学,即坚苦刻厉,寒不炉,暑不扇,夜不就席者数年。已而叹曰:“昔人尚友于古,而吾独未及四方。”于是逾河、汾,涉淮、汉,周流齐、鲁、宋、郑之墟,久之,幡然来归,曰:“道在是矣。”遂不复出。

北海李之才摄共城令,闻雍好学,尝造其庐,谓曰:“子亦闻物理性命之学乎?”雍对曰:“幸受教。”乃事之才,受《河图》《洛书》《宓义》八卦六十四卦图像。

初至洛,蓬荜环堵,不芘①风雨,躬樵爨以事父母,虽平居屡空,而怡然有所甚乐,人莫能窥也。及执亲丧,哀毁尽礼。富弼、司马光、吕公著诸贤退居洛中,雅敬雍,恒相从游,为市园宅。雍岁时耕稼,仅给衣食。名其居曰“安乐窝”,因自号安乐先生。旦则焚香燕坐,晡时酌酒三四瓯,微醺即止,常不及醉也,兴至辄哦诗自咏。春秋时出游城中,风雨常不出,出则乘小车,一人挽之,惟意所适。士大夫家识其车音,争相迎候,童孺厮隶皆欢相谓曰:“吾家先生至也。”不复称其姓字。或留信宿②乃去。好事者别作屋如雍所居,以候其至,名曰“行窝”。

司马光兄事雍,而二人纯德尤乡里所慕向,父子昆弟每相饬曰:“毋为不善,恐司马端明、邵先生知。”士之道洛者,有不之公府,必之雍。雍德气粹然,望之知其贤,然不事表襮③,不设防畛④,群居燕笑终日,不为甚异。与人言,乐道其善而隐其恶。有就问学则答之,未尝强以语人。人无贵贱少长,一接以诚,故贤者悦其德,不贤者服其化,一时洛中人才特盛,而忠厚之风闻天下。

熙宁行新法,吏牵迫不可为,或投劾⑤去。雍门生故友居州县者,皆贻书访雍,雍曰:“此贤者所当尽力之时,新法固严,能宽一分,则民受一分赐矣。投劾何益耶?”

嘉祐诏求遗逸,留守王拱辰以雍应诏,授将作监主簿,复举逸士,补颍州团练推官,皆固辞乃受命,竟称疾不之官。熙宁十年,卒,年六十七,赠秘书省著作郎。元祐中赐谥康节。

(选自《宋史·列传第一百八十六·道学一》,有删节)

注:①芘:通“庇”,荫庇。②信宿:连宿两夜。③表襮:自我炫耀。④防畛:喻防人之心。畛,界限。⑤投劾:递上引咎辞职的呈文,古代弃官的一种方式。

(1)下列对句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.尝造其庐

造:造访,拜访

B.雅敬雍,恒相从游

雅:文雅,有礼仪

C.士之道洛者

道:取道

D.父子昆弟每相饬曰

饬:告诫

解析:B项,雅:非常。

答案:B

(2)下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.①昔人尚友于古,而吾独未及四方

②虽平居屡空,而怡然有所甚乐

B.①乃事之才

②皆固辞乃受命

C.①躬樵爨以事父母

②留守王拱辰以雍应诏

D.①有不之公府,必之雍

②此贤者所当尽力之时

解析:A项,皆为连词,表转折,但。B项,①连词,于是,便;②副词,才。C项,①连词,表目的,用来;②介词,用,拿。D项,①动词,到;②助词,的。

答案:A

(3)下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.邵雍少时志向远大,广泛阅读,刻苦磨砺,周游四方。后来拜北海的李之才为师,学习《河图》《洛书》《宓义》八卦六十四卦图像。

B.邵雍安贫乐道,司马光像对待兄长一样侍奉他。邵雍常到田间耕作,把自己的居所命名为“安乐窝”,自号安乐先生。

C.门生故友因新法过于苛严准备弃官,征询邵雍意见,邵雍认为新法固然苛严,但能够尽己之力宽厚一分,老百姓就会受一分恩赐。弃官没有什么好处。

D.邵雍不求仕达,先后两次被举荐为官,都是在坚决推辞之后接受任命的,但最后还是称病不赴任。去世时,追赠秘书省著作郎同时赐谥号康节。

解析:D项,“同时赐谥号‘康节’”错误,到元祐时才赐予他谥号康节。

答案:D

(4)将下列句子翻译为现代汉语。

①旦则焚香燕坐,晡时酌酒三四瓯,微醺即止,常不及醉也,兴至辄哦诗自咏。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

②与人言,乐道其善而隐其恶。有就问学则答之,未尝强以语人。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①(邵雍)时常早上就焚香安适地坐着(思考问题),到吃晚饭时总要喝三四瓯酒,微醉就不再喝了,常常不至于大醉,兴起的时候就自己吟咏作诗。(注意“燕”“螬时”“辄”的翻译)

②(邵雍)与人交谈,乐意说人家的长处而隐讳人家的缺陷。有靠近他向他请教问学的,他总尽力地解答,从不以强迫的方式来告诉别人。(注意“就”“强”“以”的翻译)

参考译文

邵雍,字尧夫。邵雍年少的时候,认为自己的才志很雄大,慷慨激昂地想建立功名。凡是书籍没有他不读的,开始为学就艰苦而勤奋,冬天不生炉子,夏天不打扇子,夜里不睡觉地刻苦学习了好几年。(这之后)不久他叹息道:“

过去的古人们,为求学尚好访友,唯有我自己没有去四方走走学学。”在这种情况之下,他就越过黄河、汾河,徒涉江淮、汉江平原,考察了齐、鲁、宋、郑(注:都是西周的分封国)的遗址,游历了很长时间,很快而彻底地改变,归来感叹地说道:“道就在这啊!”于是不再出游。

当时北海李之才担任共城县令,听说邵雍好学,曾亲自造访他家。问邵雍说:“你知道万物中的道理和人的性理命运的学说吗?”邵雍回答道:“很荣幸地接受先生的传授教育。”于是侍奉于李之才左右,系统学习了《河图》《洛书》《宓义》八卦六十四卦图像。

邵雍初到洛阳的时候,非常贫寒,所居住的房屋四面是用蓬草做成的,不能挡风避雨,他亲自打柴、烧火做饭来侍奉自己的父母。虽然总是很穷苦,什么也没有,但他很安然快乐的样子,周围的人不能理解。到了他母亲去世的时候,为尽孝道,他倾其所有安葬了母亲。富弼(当时的前宰相)、司马光(做过高官、《资治通鉴》的作者)、吕公著(大学问家、著名诗词家)等退居洛中,非常敬重邵雍,经常一起结交往来,还集资为邵雍置办了接近都市的宅院。邵雍每年依据时节耕种收获,仅仅能达到温饱。他为自己的宅院起名叫“安乐窝”,于是称自己为“安乐先生”。

邵雍时常早上就焚香安适地坐着(思考问题),到吃晚饭时总要喝三四瓯酒,微醉就不再喝了,常常不至于大醉,兴起的时候就自己吟咏作诗。春秋农闲时节,常入城中游历,风雨天常不出门,出门就乘坐小车,一个人推着,随意所行。当官的人家听到他那独特的车音,争着互相迎接等候,连小孩子、老夫人和那些仆人、衙役们都会欢愉地说:“我家先生到了。”不再直呼他姓名的。有时候邵雍留下连宿两夜才离开。有好事者另外建造像邵雍居所一样的小屋,等待他到来时居住,并取名叫“行窝”。

司马光像对待兄长一样侍奉邵雍,他们二人的纯正品行为四周乡里所仰慕学习。每次父亲训斥儿子,哥哥教育弟弟都会说:“不要做不好的事,恐怕司马端明先生、邵先生知道。”有读书的士子取道洛阳,有不去官府但必到邵雍处拜望的。邵雍德行气质纯粹,看上去就知道他的贤良,但邵雍自己从不自我炫耀,不设置什么界限,和大家在一起谈笑风生的,与常人无多大区别。与人交谈,乐意说人家的长处而隐讳人家的缺陷。有靠近他向他请教问学的,他总尽力地解答,从不以强迫的方式来告诉别人。不论身份贵贱年纪大小,邵雍一样诚恳地接待。所以,贤良的人喜欢他的德行,不贤良的人也佩服他的感化力。一时间洛阳人才特别兴盛,忠厚之风传遍天下。

熙宁时颁行新法,官吏受胁迫难以推行,有的就递上引咎辞职的呈文弃官。邵雍居住在州县的门生旧友都带着书信造访邵雍,邵雍说:“这正是有才德的人应当尽力的时候,新法固然苛严,但能尽己之力宽厚一分,老百姓就会受一分恩赐。弃官有什么好处呢?”

嘉祐时,皇帝下诏求散失的贤才,留守王拱辰推荐邵雍应诏,皇上任命他为将作监主簿下诏再推举有杰出才能的人,补任颍州团练推官,邵雍都坚决推辞之后才接受任命,最后还是称病不赴任。熙宁十年,去世,终年六十七岁,皇上追赠他秘书省著作郎。元祐时又赐予他谥号康节。

8.阅读下面一段文字,找出“碳链式反应”过程的三个关键性词语。

科学家在喀斯特地貌的研究中,发现了一个复杂的碳链式反应。当水流从空气中“大口吮吸”二氧化碳并侵蚀石灰岩时,持续不断的吸碳过程就开始了。接着,在岩石表面自由流淌的酸性水流携带着大量碳酸氢根,随着自然界的水循环辗转奔向江河湖海。此时,浮游植物体内的“食物加工厂”在急切地“找米下锅”,它们惊喜地发现,只要分泌一种叫作“碳酸酐酶”的催化剂,对水中的碳酸氢根“略施魔法”,等待加工的“米”——二氧化碳,就唾手可得。最终,光合作用将大量随波逐流的碳转化成有机碳,封存于水生生物体内。

①_________ ②_________ ③_________

解析:题中要求“找出‘碳链式反应’过程的三个关键性词语”,“接着”“最终”提示我们这一过程可分三层次,三个层次的核心动词便是“吸碳”“施魔法”“光合作用”。

答案:①吸碳;②“略施魔法”;③光合作用。

9.请筛选、整合下面文字中的主要信息,拟写一条“年画”的定义。要求:语言简明,不超过40字。

年画是民间很常见的一种图画,大多于农历新年到来时张贴。年画画面线条单纯,色彩鲜明。传统年画多为木版水印制作,主要产地有天津杨柳青、苏州桃花坞和山东潍坊等;现代年画则多为机器印制。年画的常见题材有合家欢、看花灯、胖娃娃、五谷丰登等,也有以神话传说和历史故事为题材的,多含有吉祥喜庆的意义。年画历史悠久,早在宋代就有相关记载;清代中期,年画尤为盛行;至今还深受人民群众喜爱。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:抓住文段有关“年画”的主要信息,从历史、题材、画面三个本质特征入手,舍弃次要信息,如产地、历史相关记载等。下定义所得出的答案一定是单句,其形式为“……是……”。

答案:(示例)年画是春节时张贴的,画面线条单纯、色彩鲜明,含有吉祥喜庆意义的图画。

10.依照下面的示例,自选话题,另写两句话,要求使用拟人的修辞手法,句式与示例相同。

梅花在冰天雪地的季节吐蕾,意在教导我们:学会坚强;

昙花于万籁俱寂的深夜绽放,意在提醒我们:不要张扬。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例)蚂蚁用弱小身躯扛起生命的重量,意在启迪我们:弱小并不可怕;

蜜蜂在风吹雨打中勤奋采蜜,意在告诉我们:人生需要勤奋。

荆轲刺秦王

《三字经》中没有“教不严,师之堕”

《韩画·杜诗·苏评》(载2012年第8期《书屋》)中写道:“那作为老师的曹霸则多少有‘教不严,师之堕’的问题了。”文中显然是在引用《三字经》中的名言,但《三字经》中并没有“教不严,师之堕”,只有“教不严,师之惰”。“惰”即懒惰,责任心不强。这句名言的意思是:教育不严格,是老师的懒惰,要负责任的。“堕”指堕落,即(思想、行为)往坏里变,如腐化堕落。把“教不严”的原因归结为老师的“腐化堕落”,言重了。

——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:阎德喜

刘向(约前77—前6),原名更生,字子政,沛县(今属江苏)人。西汉经学家、目录学家、文学家。治《春秋谷梁传》。据《汉书·艺文志》载,刘向有辞赋33篇,今仅存《九叹》一篇。今存《新序》《说苑》《列女传》等书。

《战国策》,国别体史书。战国时游说之士的策谋和言论的汇编,非一时一人所作。初有《国策》《国事》《事语》《短长》《长书》《修书》等名称和本子,西汉末刘向编定为三十三篇,定名为《战国策》。《战国策》是先秦历史散文成就最高、影响最大的著作之一,它长于议论和叙事,善于描写人物,文笔流畅,生动活泼,在我国散文史上具有重要的地位。

历代咏荆轲诗(节选)

陶渊明:燕丹善养士,志在报强嬴。招集百夫良,岁暮得荆卿。……惜哉剑术疏,奇功遂不成。其人虽已没,千载有余情。

骆宾王:此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。

贾岛:荆卿重虚死,节烈书前史。我叹方寸心,谁论一时事。至今易水桥,寒风兮萧萧。易水流得尽,荆卿名不消。

张耒:燕丹计尽问田生,易水悲歌壮士行。嗟尔有心虽苦拙,区区两死一无成。

(1)谒之 ______

(2)自刎 ______

(3)流涕

______

(4)骨髓

______

(5)戮没

______

(6)濡缕

______

(7)忤视

______

(8)瞋目

______

(9)振慑

______

(10)倚柱

______

(11)箕踞

______

(12)目眩

______

(13)约契

______

(14)揕其胸

______

(15)虏赵王

______

(16)偏袒扼腕

______

(17)切齿拊心

______

(18)以药淬之

______

(19)变徵之声

______

(20)樊於期

______

(21) (22)

(23)

(24)

答案:(1)yè (2)wěn (3)tì (4)suǐ (5)lù (6)rú

(7)wǔ (8)chēn (9)shè (10)yǐ (11)jī

(12)xuàn (13)qì (14)zhèn (15)lǔ (16)è

(17)fǔ (18)cuì (19)zhǐ (20)wū (21)

(22) (23) (24)

(1)

(2)

(3)

(4)

答案:(1) (2) (3) (4)

“彡”音shān,是个象形字,像装饰用的毛发或色彩条纹的样子。它由三个“丿”组成,指毛画文饰之数无穷。“彡”本意是“花纹”,用“彡”

作意符多与毛发或描画修饰有关,如“形”,本意是形象事物的形体,引申为“容貌”“样子”,又引申为抽象的“形势”“显露”。又如“须”,金文像一个面朝右的人形,面上翘着三根胡须,“页”本意是“头”,

“彡”在头侧,即“脸上”。“须”的本意是胡须,假借为“等待”,引申为“需要”“应当”。

?

背景链接

前228年(秦王政19年),秦王政派其大将王翦攻赵,杀掉赵葱,遂克邯郸,虏赵王迁。王翦随即奉命率兵驻扎中山(今河北省定州),准备向燕国进攻。燕国这时处于朝不保夕、危如累卵的困难境地。事实是:“燕弱小,数困于兵,今举国不足以当秦。”(《战国策·燕策三》)燕太子丹这时好像热锅上的蚂蚁,在秦军压境的危急时刻,不得不采取派人行刺这样的策略。

?文脉梳理

一、阅读课文第1~2段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

秦王必说见臣

“____”通“____”,________

答案:说 悦 高兴,喜欢

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)樊将军以穷困来归丹

古义:________________________________________________________________________

今义:生活贫穷,经济困难。

(2)而伤长者之意

古义:________________________________________________________________________

今义:年长之人。

答案:(1)处境困难。

(2)品德高尚之人。

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)进兵北略地

________________________________________________________________________

(2)今行而无信

________________________________________________________________________

答案:(1)方位名词作状语,向北

(2)形容词作名词,信物

4.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)秦兵旦暮渡易水

词义:________________________________________________________________________

(2)微太子言,臣愿得谒之

词义:________________________________________________________________________

(3)秦王购之以金千金,邑万家

词义:________________________________________________________________________

(4)愿足下更虑之

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)军队

(2)(即使)没有;拜会,前往

(3)重金征求

(4)改变

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

秦王购之金千斤,邑万家。

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:省略句、状语后置句、定语后置句 秦王用一千斤金和一万户人口的封地做赏格,悬赏他的头。

6.[分析概括]下列对课文第1~2段有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.开端写行刺的缘起,文章一开始就连用“破”“虏”“收”“进”“略”“至”六个动词,写出秦军所向披靡、燕国危如累卵的形势,使故事一开始就笼罩着紧张的气氛,为后面故事的展开定下了悲壮的基调。

B.荆轲在燕国危难之际毅然回答“微太子言,臣愿得谒之”,体现了他“言必信,行必果”的侠义精神。

C.“行而无信,则秦未可亲也”,荆轲的谋划抓住了如何见秦王这个关键问题。他提出要取信秦王,则非献“樊将军首”和“燕督亢之地图”不可。主人公一亮相就表现出他的勇而多谋及超人的胆识和气魄。

D.他是在太子丹心急如焚时才提出这个计划,可见城府很深。写太子丹“不忍”,主要突出太子丹的仁义精神。

解析:主要反衬荆轲的非凡智谋和处事决断。

答案:D

词语活用

词语活用是指某些词临时改变其基本语法功能去充当其他词类,或基本功能未改变而用法比较特殊的现象。古代汉语中的词类活用非常普遍,是古代汉语的重要语法特点之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。

二、阅读课文第3~9段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

(1)往而不反者,竖子也

“____”通“____”,________

(2)请辞决矣

“____”通“____”,________

答案:(1)反 返 回来

(2)决 诀 诀别

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)樊於期偏袒扼腕而进曰

古义:________________________________________________________________________

今义:袒护双方中的一方。

(2)樊将军仰天太息流涕曰

古义:________________________________________________________________________

今义:鼻涕。

答案:(1)袒露一只臂膀

(2)眼泪

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)函封之

________________________________________________________________________

(2)樊於期乃前曰

________________________________________________________________________

(3)其人居远未来

________________________________________________________________________

(4)皆白衣冠以送之

________________________________________________________________________

(5)发尽上指冠

________________________________________________________________________

答案:(1)名词作状语,用匣子

(2)方位名词作动词,走上前

(3)形容词作名词,远方

(4)衣、冠,名词作动词,穿衣、戴帽

(5)方位名词作状语,向上

4.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)秦之遇将军,可谓深矣

词义:________________________________________________________________________

(2)壮士一去兮不复还

词义:________________________________________________________________________

(3)可以解燕国之患

词义:________________________________________________________________________

(4)乃今得闻教

词义:________________________________________________________________________

(5)终已不顾

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)对待;刻毒

(2)返回

(3)解除

(4)指教

(5)回头

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)父母宗族,皆为戮没

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)而燕国见陵之耻除矣

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(3)此臣日夜切齿拊心也

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(4)今日往而不反者,竖子也

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(5)仆所以留者,待吾客与俱

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(6)取之百金

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(7)太子及宾客知其事者

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)被动句 父母和同族的人,都被杀害或没收为奴。

(2)被动句 而燕国被欺侮的耻辱也消除了。

(3)判断句 这是让我日夜痛心的事。

(4)判断句 如果现在去了却不能够回来向太子复命,那是没有用的人。

(5)判断句 我之所以留下来,是想等我的朋友和他一起去。

(6)省略句 用一百金买下它。

(7)定语后置句 太子和那些知情的宾客。

6.[筛选信息]为了刺杀秦王,荆轲所做的准备有( )

①私见樊於期 ②预求天下之利匕首 ③以秦武阳为副 ④荆轲有所待,欲与俱

A.②③

B.①④

C.②④

D.①③

解析:②③是太子为荆轲所做的准备。

答案:B

7.[分析概括]下列对课文3~9段有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.荆轲三问樊於期,先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情;再从解患报仇方面晓之以理;最后和盘托出行刺打算,舍生取义,使樊於期激动得“偏袒扼腕而进”。樊於期自刎献头,既表现了他的义勇刚烈,也反映了他对荆轲盲目的信任。

B.太子丹求“天下之利匕首”并“以药淬之”和“令秦武阳为副”不是主要情节,因而只作必要的交代。详略得当,剪裁合理。

C.荆轲怒叱太子的原因是荆轲“有所待”,遭到太子的猜疑。太子的不信任对侠义之士来说,无异于人格侮辱。“士可杀不可辱”,荆轲忍无可忍,怒叱太子,显示了他的刚烈性格。

D.太子及宾客用“皆白衣冠以送之”与荆轲永诀,激励他冒死行刺,不负重托。诀别的歌声由悲凉到慷慨,使重义轻生的英雄也产生了凄凉悲愤的感情。“易水诀别”场面的描写烘托了悲壮、凄凉的氛围,有力地突显了荆轲重义轻生的英雄气概。

解析:樊於期自刎献头,既表现了他的义勇刚烈,也表现了他对荆轲的理解与信任。

答案:A

8.下列对“易水诀别”这一场面的写法分析,不正确的一项是( )

A.抓住特点:如对送行者的描写,抓住“白衣冠”这个特点。

B.突出重点:在众多的人物中,重点写士;“既祖,取道”略写,重点写慷慨悲歌。

C.顾及全面:太子、宾客、高渐离、士等在场人物都顾及,而且通过写“士皆垂泪涕泣”“士皆瞋目,发尽上指冠”渲染凄凉、悲壮的氛围和同仇敌忾的气势。

D.有条不紊:人物活动按时间顺序描写。

E.结合写景:“风萧萧兮易水寒”,给人以身临其境的感觉。

解析:在众多的人物中,重点写荆轲。

答案:B

使动用法

所谓使动用法,是指谓语动词具有“使之怎么样”的意思,即此时谓语动词表示的动作不是主语发出的,而是由宾语发出的。实际上,它是以动宾的结构方式表达了兼语式的内容。使动用法中的谓语动词,有的是由名词、形容词活用来的。

三、阅读课文第10~18段,回答下面的问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

(1)燕王诚振怖大王之威

“____”通“____”,________

(2)图穷而匕首见

“____”通“____”,________

(3)秦王还柱而走

“____”通“____”,________

(4)卒起不意,尽失其度

“____”通“____”,________

(5)荆轲奉樊於期头函

“____”通“____”,________

答案:(1)振 震 惧怕

(2)见 现 出现

(3)还 环 绕

(4)卒 猝 突然

(5)奉 捧 捧着

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)愿大王少假借之

古义:________________________________________________________________________

今义:借助。

(2)持千金之币物

古义:________________________________________________________________________

今义:货币。

答案:(1)宽容、原谅

(2)礼物

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象。

(1)使使以闻大王

________________________________________________________________________

(2)群臣怪之

________________________________________________________________________

(3)乃朝服

________________________________________________________________________

(4)前为谢曰

________________________________________________________________________

答案:(1)动词的使动用法,使……听到

(2)形容词的意动用法,感到奇怪

(3)名词作动词,穿上上朝的礼服

(4)方位名词作动词,上前

4.[文言实词]解释下列加点词的词义。

(1)而秦武阳奉地图匣,以次进

词义:________________________________________________________________________

(2)图穷而匕首见

词义:________________________________________________________________________

(3)秦王惊,自引而起

词义:________________________________________________________________________

(4)轲自知事不就

词义:________________________________________________________________________

答案:(1)先后顺序

(2)尽,这里指翻完

(3)指身子向上起

(4)成功

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)见燕使者咸阳宫

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(2)燕王拜送于庭

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

(3)群臣侍殿上者

句式:________________________________________________________________________

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)省略句、状语后置句 在咸阳宫接见燕国的使者。

(2)状语后置句 燕王在朝堂上行跪拜礼将它送出。

(3)定语后置句 在殿上侍奉的群臣。

6.[文言虚词]解释下列加点词的意义和用法。

(1)为

①父母宗族,皆为戮没 ____________

②为之奈何

____________

③乃为装遣荆轲

____________

④乃令秦武阳为副

____________

⑤为变徵之声

____________

⑥又前而为歌曰

____________

⑦嘉为先言于秦王曰

____________

⑧愿举国为内臣

____________

(2)而

①荆轲和而歌

____________

②又前而为歌

____________

③秦王惊,自引而起,绝袖

____________

④而秦武阳奉地图匣,以次进

____________

(3)乃

①太子丹恐惧,乃请荆卿曰

____________

②乃今得闻教

____________

③家祭无忘告乃翁

____________

(4)以

①樊将军以穷困来归丹

____________

②丹不忍以己之私

____________

③今有一言,可以解燕国之患

____________

④使工以药淬之

____________

⑤不敢兴兵以拒大王

____________

⑥以次进

____________

答案:(1)①介词,被,表被动 ②介词,对 ③动词,整理

④动词,做,担任 ⑤动词,发出 ⑥动词,作 ⑦介词,替 ⑧动词,做

(2)①连词,表修饰关系 ②连词,表承接关系 ③连词,表修饰关系 ④连词,表并列关系

(3)①连词,于是 ②副词,才 ③代词,你的

(4)①介词,因为 ②介词,为了 ③介词,凭借

④介词,用; ⑤连词,表目的,来 ⑥介词,按照

7.[分析概括]对作者“廷刺秦王”这一惊心动魄的场面的描写,分析错误的一项是( )

A.“把、持、揕”等动作描写表明荆轲的机智、敏捷,“逐、提”等动作描写表明荆轲的勇武,虽主动进攻未遂,仍进行最后一次努力。

B.“惊—起—绝—拔—走—击”等动作描写,写出了秦王从惊慌失措转为有效反击的完整过程,层次分明。

C.荆轲“顾笑武阳,前为谢”的神态和动作描写表现了荆轲的镇定自若,“知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂”的描写则表现了荆轲视死如归的英雄形象,读之使人如见其形,如闻其声。

D.写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”等属于直接描写,突出秦廷上下的惊慌失措;最后荆轲谈笑而亡,秦王仍“目眩良久”,这寥寥数语,从反面衬托了荆轲的威武壮烈。

解析:写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”等属于间接描写,衬托荆轲英雄虎胆,威慑秦廷

答案:D

意动用法

意动用法也是一种特殊的动宾关系,是指谓语动词具有“认为(或以为)宾语怎么样”或者“把宾语当作什么”的意思,总之,动作是主语意念上发出的。意动用法有两种:形容词的意动用法、名词的意动用法。

[名家视角]

对荆轲刺秦王的不同评价北宋苏洵非议荆轲之行曰:“始速祸焉”。南宋鲍彪为《战国策》作注说:“轲不足道也。”朱熹认为“轲匹夫之勇,其事无足言”。但肯定荆轲的人更多,第一个是司马迁。《史记·刺客列传》结尾说:“其立意较然,不欺其志,名垂后世,岂妄也哉。”左思的《咏荆轲》称颂他“虽无壮士节,与世亦殊伦”,“贱者虽自贱,重之若千钧”。陶潜说他“其人虽已没,千载有余情”。清代龚自珍赞扬他“江湖侠骨”。

【上下求索】

荆轲这个人物有何特点?我们该如何评价荆轲这一历史人物?

[探究思路]

―→―→

[探究结论]

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________答案:对于人物特点,我们可以从思想、性格、才能、精神等方面来分析。

思想上,他想着为国分忧,雪耻报仇,报效太子。他对樊於期说,刺秦王的目的是“解燕国之患”,“报将军之仇”,除“燕国见陵之耻”。行刺失败,他仍宣称欲生劫秦王,“必得约契以报太子也”。

性格上,他表现为深沉、刚毅、义愤。求取信物,深谋远虑;迟发见疑,怒叱太子;取道易水,慷慨悲歌。

才能上,他工于心计,善于言辞。事前胸有成竹,周密策划,义激樊於期。临危之际从容不迫,遮掩搪塞,机智过人。

精神上,他不畏强暴、不避艰险、不怕牺牲、视死如归。明知“一去兮不复还”,仍然一往无前,“终已不顾”。行刺不就,身受重伤,仍拼死一搏,英雄气概,值得称道。

荆轲刺秦王,是反抗强暴的正义行动,而秦统一六国是历史发展的趋势,这是个人或少数人的愿望改变不了的,所以只能以悲剧告终。荆轲刺秦王就其与历史发展进程中的消极因素作斗争来讲,具有合理性;就整个历史发展进程来讲,它有着很大的局限性。

运用间接描写的方法写一个人物或一件事。(200字左右)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:

壶口的黄河

……等真正站在她的旁边,所有的人都惊呆了。地竟陷下一层,天也高了一尺。山谷形似壶嘴,水若浊酒,倾泻而下,一仰难尽的气势,充溢胸口,心跳得能蹦出来。耳朵渐渐聋了,只能看见对方开口,却听不见声音;眼也花了,弥漫着的皆是黄色的漩涡,像是从河里蒸腾地上升,又像是奋不顾身地下降。河底升起硝烟一样的股股黄雾,天宇间充涨着黄色带水的颗粒,碰撞在脸上,散发在天上。脑子里一片空白,什么也不敢想,只看着山被水层层劈开,天也被这股黄流斩断。水从天而降,拍打在谷底,响遏在云里。

1.下列加点字的注音,全部正确的一项是( )

A.荆轲(kē)

拜谒(yè)

督亢(hánɡ)

戮没(lù)

谬误(miù)

B.偏袒(tǎn)

扼腕(è)

厄运(è)

濡染(rú)

怯懦(ruò)

C.淬火(cù)

猝然(cù)

忤逆(wǔ)

铁杵(wǔ)

拊心(fǔ)

D.创伤(chuānɡ)

创办(chuànɡ)

瞋目(chēn)

箕踞(jī)

目眩(xuàn)

解析:A项,“亢”应读kànɡ;B项,“懦”应读nuò;C项,“淬”应读cuì,“杵”应读chǔ。

答案:D

2.下列句中加点词的用法,相同的一项是( )

①乃遂收盛樊於期之首,函封之 ②又前而为歌曰

③乃朝服,设九宾

④顷之未发,太子迟之

⑤使使以闻大王

⑥箕踞以骂曰

⑦今行而无信,则秦未可亲也 ⑧皆白衣冠以送之

A.①②③

B.④⑤⑦

C.②③⑧

D.①⑥⑧

解析:②③⑧都是名词作动词;①是名词作状语,④是形容词的意动用法;⑤是动词的使动用法;⑥名词作状语;⑦动词的一般用法。

答案:C

3.下列对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是( )

①秦王还柱而走 ②图穷而匕首见 ③(秦王)乃以手共搏之 ④侍医夏无且以其所奉药囊提轲

A.①②不同,③④不同 B.①②相同,③④不同

C.①②不同,③④相同 D.①②相同,③④相同

解析:①连词,表修饰关系;②连词,表承接关系;③④均为介词,用,拿。

答案:C

4.下列句子中,特殊句式现象与其他三句不同的一项是( )

A.太子及宾客知其事者

B.见燕使者咸阳宫

C.嘉为先言于秦王

D.使毕使于前

解析:A项,定语后置句;B、C、D三项均为状语后置句,其中B项省略了介词“于”。

答案:A

5.下列语段中画线的词语,使用不恰当的一项是( )

在神州大地上沸沸扬扬上演的一出“新西兰毒奶粉”事件经过几天的折腾,终于尘埃落定。虽然整个事件都已明朗,但“食品安全”再一次出现问题,有毒食品再一次给国人以伤害,这是毋庸置疑的。

A.沸沸扬扬

B.尘埃落定

C.明朗

D.毋庸置疑

解析:A项,“沸沸扬扬”指像沸腾的水一样喧闹,多形容议论纷纷,不可修饰“上演”;B项,“尘埃落定”比喻事情有了结局或结果;C项,“明朗”指明显、清晰;D项,“毋庸置疑”指不用怀疑。

答案:A

6.根据语境,下列排序最恰当的一项是(

)

古往今来的画家,可谓恒河沙数,不可胜计,可大致分为三类:第一类,画社会认为最好的画;第二类,______________;第三类,________________。第一类人,________________________;第二类人,______________________;第三类人,与道合而为一,“其人若天之自高,地之自厚,日月之自明”。他的艺术________________,________________。

①“朝闻道夕死可矣” ②置好坏于度外,受冥顽不朽的力量驱动作画 ③终身勤于斯而不闻道 ④世俗形骸消亡之日,正是他的艺术走向永恒之时

⑤画自己认为最好的画 ⑥就是天然本真的生命

A.①④⑤②⑥③

B.①④⑤②③⑥

C.⑤②③①⑥④

D.⑤②①③④⑥

解析:第1、2空,应从“画怎样的画”和内容递进的角度思考,可确定为⑤②。第3、4空,要从“人”与“道”对应的角度思考,可确定为③①第5、6空,⑥为总结性句子应放最后,可确定为④⑥。

答案:C

7.阅读下面的文言文,完成(1)~(4)题。

邵雍字尧夫。少时,自雄其才,慷慨欲树功名。于书无所不读,始为学,即坚苦刻厉,寒不炉,暑不扇,夜不就席者数年。已而叹曰:“昔人尚友于古,而吾独未及四方。”于是逾河、汾,涉淮、汉,周流齐、鲁、宋、郑之墟,久之,幡然来归,曰:“道在是矣。”遂不复出。

北海李之才摄共城令,闻雍好学,尝造其庐,谓曰:“子亦闻物理性命之学乎?”雍对曰:“幸受教。”乃事之才,受《河图》《洛书》《宓义》八卦六十四卦图像。

初至洛,蓬荜环堵,不芘①风雨,躬樵爨以事父母,虽平居屡空,而怡然有所甚乐,人莫能窥也。及执亲丧,哀毁尽礼。富弼、司马光、吕公著诸贤退居洛中,雅敬雍,恒相从游,为市园宅。雍岁时耕稼,仅给衣食。名其居曰“安乐窝”,因自号安乐先生。旦则焚香燕坐,晡时酌酒三四瓯,微醺即止,常不及醉也,兴至辄哦诗自咏。春秋时出游城中,风雨常不出,出则乘小车,一人挽之,惟意所适。士大夫家识其车音,争相迎候,童孺厮隶皆欢相谓曰:“吾家先生至也。”不复称其姓字。或留信宿②乃去。好事者别作屋如雍所居,以候其至,名曰“行窝”。

司马光兄事雍,而二人纯德尤乡里所慕向,父子昆弟每相饬曰:“毋为不善,恐司马端明、邵先生知。”士之道洛者,有不之公府,必之雍。雍德气粹然,望之知其贤,然不事表襮③,不设防畛④,群居燕笑终日,不为甚异。与人言,乐道其善而隐其恶。有就问学则答之,未尝强以语人。人无贵贱少长,一接以诚,故贤者悦其德,不贤者服其化,一时洛中人才特盛,而忠厚之风闻天下。

熙宁行新法,吏牵迫不可为,或投劾⑤去。雍门生故友居州县者,皆贻书访雍,雍曰:“此贤者所当尽力之时,新法固严,能宽一分,则民受一分赐矣。投劾何益耶?”

嘉祐诏求遗逸,留守王拱辰以雍应诏,授将作监主簿,复举逸士,补颍州团练推官,皆固辞乃受命,竟称疾不之官。熙宁十年,卒,年六十七,赠秘书省著作郎。元祐中赐谥康节。

(选自《宋史·列传第一百八十六·道学一》,有删节)

注:①芘:通“庇”,荫庇。②信宿:连宿两夜。③表襮:自我炫耀。④防畛:喻防人之心。畛,界限。⑤投劾:递上引咎辞职的呈文,古代弃官的一种方式。

(1)下列对句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.尝造其庐

造:造访,拜访

B.雅敬雍,恒相从游

雅:文雅,有礼仪

C.士之道洛者

道:取道

D.父子昆弟每相饬曰

饬:告诫

解析:B项,雅:非常。

答案:B

(2)下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是( )

A.①昔人尚友于古,而吾独未及四方

②虽平居屡空,而怡然有所甚乐

B.①乃事之才

②皆固辞乃受命

C.①躬樵爨以事父母

②留守王拱辰以雍应诏

D.①有不之公府,必之雍

②此贤者所当尽力之时

解析:A项,皆为连词,表转折,但。B项,①连词,于是,便;②副词,才。C项,①连词,表目的,用来;②介词,用,拿。D项,①动词,到;②助词,的。

答案:A

(3)下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.邵雍少时志向远大,广泛阅读,刻苦磨砺,周游四方。后来拜北海的李之才为师,学习《河图》《洛书》《宓义》八卦六十四卦图像。

B.邵雍安贫乐道,司马光像对待兄长一样侍奉他。邵雍常到田间耕作,把自己的居所命名为“安乐窝”,自号安乐先生。

C.门生故友因新法过于苛严准备弃官,征询邵雍意见,邵雍认为新法固然苛严,但能够尽己之力宽厚一分,老百姓就会受一分恩赐。弃官没有什么好处。

D.邵雍不求仕达,先后两次被举荐为官,都是在坚决推辞之后接受任命的,但最后还是称病不赴任。去世时,追赠秘书省著作郎同时赐谥号康节。

解析:D项,“同时赐谥号‘康节’”错误,到元祐时才赐予他谥号康节。

答案:D

(4)将下列句子翻译为现代汉语。

①旦则焚香燕坐,晡时酌酒三四瓯,微醺即止,常不及醉也,兴至辄哦诗自咏。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

②与人言,乐道其善而隐其恶。有就问学则答之,未尝强以语人。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①(邵雍)时常早上就焚香安适地坐着(思考问题),到吃晚饭时总要喝三四瓯酒,微醉就不再喝了,常常不至于大醉,兴起的时候就自己吟咏作诗。(注意“燕”“螬时”“辄”的翻译)

②(邵雍)与人交谈,乐意说人家的长处而隐讳人家的缺陷。有靠近他向他请教问学的,他总尽力地解答,从不以强迫的方式来告诉别人。(注意“就”“强”“以”的翻译)

参考译文

邵雍,字尧夫。邵雍年少的时候,认为自己的才志很雄大,慷慨激昂地想建立功名。凡是书籍没有他不读的,开始为学就艰苦而勤奋,冬天不生炉子,夏天不打扇子,夜里不睡觉地刻苦学习了好几年。(这之后)不久他叹息道:“

过去的古人们,为求学尚好访友,唯有我自己没有去四方走走学学。”在这种情况之下,他就越过黄河、汾河,徒涉江淮、汉江平原,考察了齐、鲁、宋、郑(注:都是西周的分封国)的遗址,游历了很长时间,很快而彻底地改变,归来感叹地说道:“道就在这啊!”于是不再出游。

当时北海李之才担任共城县令,听说邵雍好学,曾亲自造访他家。问邵雍说:“你知道万物中的道理和人的性理命运的学说吗?”邵雍回答道:“很荣幸地接受先生的传授教育。”于是侍奉于李之才左右,系统学习了《河图》《洛书》《宓义》八卦六十四卦图像。

邵雍初到洛阳的时候,非常贫寒,所居住的房屋四面是用蓬草做成的,不能挡风避雨,他亲自打柴、烧火做饭来侍奉自己的父母。虽然总是很穷苦,什么也没有,但他很安然快乐的样子,周围的人不能理解。到了他母亲去世的时候,为尽孝道,他倾其所有安葬了母亲。富弼(当时的前宰相)、司马光(做过高官、《资治通鉴》的作者)、吕公著(大学问家、著名诗词家)等退居洛中,非常敬重邵雍,经常一起结交往来,还集资为邵雍置办了接近都市的宅院。邵雍每年依据时节耕种收获,仅仅能达到温饱。他为自己的宅院起名叫“安乐窝”,于是称自己为“安乐先生”。

邵雍时常早上就焚香安适地坐着(思考问题),到吃晚饭时总要喝三四瓯酒,微醉就不再喝了,常常不至于大醉,兴起的时候就自己吟咏作诗。春秋农闲时节,常入城中游历,风雨天常不出门,出门就乘坐小车,一个人推着,随意所行。当官的人家听到他那独特的车音,争着互相迎接等候,连小孩子、老夫人和那些仆人、衙役们都会欢愉地说:“我家先生到了。”不再直呼他姓名的。有时候邵雍留下连宿两夜才离开。有好事者另外建造像邵雍居所一样的小屋,等待他到来时居住,并取名叫“行窝”。

司马光像对待兄长一样侍奉邵雍,他们二人的纯正品行为四周乡里所仰慕学习。每次父亲训斥儿子,哥哥教育弟弟都会说:“不要做不好的事,恐怕司马端明先生、邵先生知道。”有读书的士子取道洛阳,有不去官府但必到邵雍处拜望的。邵雍德行气质纯粹,看上去就知道他的贤良,但邵雍自己从不自我炫耀,不设置什么界限,和大家在一起谈笑风生的,与常人无多大区别。与人交谈,乐意说人家的长处而隐讳人家的缺陷。有靠近他向他请教问学的,他总尽力地解答,从不以强迫的方式来告诉别人。不论身份贵贱年纪大小,邵雍一样诚恳地接待。所以,贤良的人喜欢他的德行,不贤良的人也佩服他的感化力。一时间洛阳人才特别兴盛,忠厚之风传遍天下。

熙宁时颁行新法,官吏受胁迫难以推行,有的就递上引咎辞职的呈文弃官。邵雍居住在州县的门生旧友都带着书信造访邵雍,邵雍说:“这正是有才德的人应当尽力的时候,新法固然苛严,但能尽己之力宽厚一分,老百姓就会受一分恩赐。弃官有什么好处呢?”

嘉祐时,皇帝下诏求散失的贤才,留守王拱辰推荐邵雍应诏,皇上任命他为将作监主簿下诏再推举有杰出才能的人,补任颍州团练推官,邵雍都坚决推辞之后才接受任命,最后还是称病不赴任。熙宁十年,去世,终年六十七岁,皇上追赠他秘书省著作郎。元祐时又赐予他谥号康节。

8.阅读下面一段文字,找出“碳链式反应”过程的三个关键性词语。

科学家在喀斯特地貌的研究中,发现了一个复杂的碳链式反应。当水流从空气中“大口吮吸”二氧化碳并侵蚀石灰岩时,持续不断的吸碳过程就开始了。接着,在岩石表面自由流淌的酸性水流携带着大量碳酸氢根,随着自然界的水循环辗转奔向江河湖海。此时,浮游植物体内的“食物加工厂”在急切地“找米下锅”,它们惊喜地发现,只要分泌一种叫作“碳酸酐酶”的催化剂,对水中的碳酸氢根“略施魔法”,等待加工的“米”——二氧化碳,就唾手可得。最终,光合作用将大量随波逐流的碳转化成有机碳,封存于水生生物体内。

①_________ ②_________ ③_________

解析:题中要求“找出‘碳链式反应’过程的三个关键性词语”,“接着”“最终”提示我们这一过程可分三层次,三个层次的核心动词便是“吸碳”“施魔法”“光合作用”。

答案:①吸碳;②“略施魔法”;③光合作用。

9.请筛选、整合下面文字中的主要信息,拟写一条“年画”的定义。要求:语言简明,不超过40字。

年画是民间很常见的一种图画,大多于农历新年到来时张贴。年画画面线条单纯,色彩鲜明。传统年画多为木版水印制作,主要产地有天津杨柳青、苏州桃花坞和山东潍坊等;现代年画则多为机器印制。年画的常见题材有合家欢、看花灯、胖娃娃、五谷丰登等,也有以神话传说和历史故事为题材的,多含有吉祥喜庆的意义。年画历史悠久,早在宋代就有相关记载;清代中期,年画尤为盛行;至今还深受人民群众喜爱。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

解析:抓住文段有关“年画”的主要信息,从历史、题材、画面三个本质特征入手,舍弃次要信息,如产地、历史相关记载等。下定义所得出的答案一定是单句,其形式为“……是……”。

答案:(示例)年画是春节时张贴的,画面线条单纯、色彩鲜明,含有吉祥喜庆意义的图画。

10.依照下面的示例,自选话题,另写两句话,要求使用拟人的修辞手法,句式与示例相同。

梅花在冰天雪地的季节吐蕾,意在教导我们:学会坚强;

昙花于万籁俱寂的深夜绽放,意在提醒我们:不要张扬。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:(示例)蚂蚁用弱小身躯扛起生命的重量,意在启迪我们:弱小并不可怕;

蜜蜂在风吹雨打中勤奋采蜜,意在告诉我们:人生需要勤奋。