贵州省黔东南州2025届高三上学期开学考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 贵州省黔东南州2025届高三上学期开学考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 632.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-06 22:03:54 | ||

图片预览

文档简介

贵州省黔东南苗族侗族自治州2024-2025学年高三上学期开学考试历史试题

一、单选题

1.以白寿彝为总主编的《中国通史》对贵州省黔西县观音洞文化遗址有如下评述:“在我国南方,属于更新世中期(距今20万年到距今4万年)的遗址,首推贵州黔西观音洞。”观音洞石器“加工之细致和方法之多样,为同期各地石器之冠”。这可用于说明,观音洞文化( )

A.奠定了南方文明的地位 B.已出现农耕定居倾向

C.是新石器时期典型代表 D.丰富了中华文化内涵

2.秦朝时期,修筑了灵渠、褒斜道等工程,众多船舶能够畅行于黄河、长江、湘江、珠江及岷江。这( )

A.成功实现了对边疆地区的统治 B.得益于强大的国家组织能力

C.折射出秦代社会经济发展迅速 D.反映了大额贸易的逐渐兴起

3.《唐律疏议》规定:“得利赃重者,计利准盗论。贩卖者,亦如之。市及州、县官司知情各与同罪,不觉者减二等。”据此可知,唐朝( )

A.重视维护统治秩序 B.存在同罪异罚现象

C.法律体系较为严密 D.基层治理日趋完善

4.宋代一位书生在与友人交流时说:“近观理学之籍,方悟格物致知之深意,诚为精妙。”然家中小妹却不以为然,言“此说过于严苛,束缚吾等女子自由”。对此现象理解正确的是,宋代( )

A.男尊女卑现象较为严重 B.妇女思想观念走向开放

C.理学的功用具有双重性 D.人身依附关系日渐松弛

5.如表呈现了1271—1300年南北方社会经济发展的基本状况,由此可反映出当时( )

地区 1271年 1300年

北方 耕地面积:3000万亩税收:80万两白银商业城市数量:8个人口:600万人 耕地面积:3500万亩税收:100万两白银商业城市数量:10个人口:700万人

南方 耕地面积:6000万亩税收:200万两白银商业城市数量:20个人口:1200万人 耕地面积:8000万亩税收:400万两白银商业城市数量:30个人口:2000万人

A.经济结构出现了重大调整 B.南北经济差距的扩大

C.南方商品经济的主导地位 D.经济重心南移的出现

6.魏源在《海国图志》中编著了《南洋西洋各国教门表》《中国西洋历法异同表》《中国西洋纪年通表》,针对佛教、伊斯兰教、基督教等宗教以及中西纪年、历法展开了比较研究。这反映出魏源( )

A.主张学习西方的政治制度与文化 B.已经认识到中国传统文化的落后

C.倡导“中体西用”以挽救民族危机 D.具有广阔的国际视野和探索精神

7.1913年2月,宋教仁在上海发表演说:“有主张总统制者,有主张内阁制者,而吾人则主张内阁制,以期造成议院政治者也。盖内阁不善而可以更迭之,总统不善则无术变易之,如必欲变易之,必致动摇国本,此吾人所以不取总统制而取内阁制也。”宋教仁的这一主张( )

A.体现了对民主政治的探索 B.推动了政党政治的成熟

C.夯实了国民党的统治根基 D.意在批判袁世凯的帝制

8.1942年,《解放日报》刊载了绥西县景家沟一个老农民的一番话:“不说别家,就说咱吧,当年就少出几石米的租子。咱那年就买上了几垧地,一头小毛驴,又喂上了十几只黄毛(小山羊)。儿子也大了,每年的收入除去给公家纳点公粮外,尽够咱全家一年吃的穿的了。”这表明当时( )

A.土地革命调动了农民生产积极性 B.减租减息政策促进了根据地经济发展

C.敌后抗日根据地摆脱了经济困境 D.中国共产党壮大了抗日民族统一战线

9.1950年9月,我国卫生部指示各省市创立中医进修学校,或于现有中医院校和学会内设置进修班与培训班。同月,北京中医学会成立,并开设了预防医学班,在传授医学知识的同时,还组织参与实践活动。同年秋季,在北京的种痘运动中,平均每位中医助力500—800位市民完成接种。这些举措( )

A.使中医成为医疗领域主导力量 B.标志着中医教育体系正式形成

C.顺应了巩固新生人民政权需要 D.实现了中西医之间的融合发展

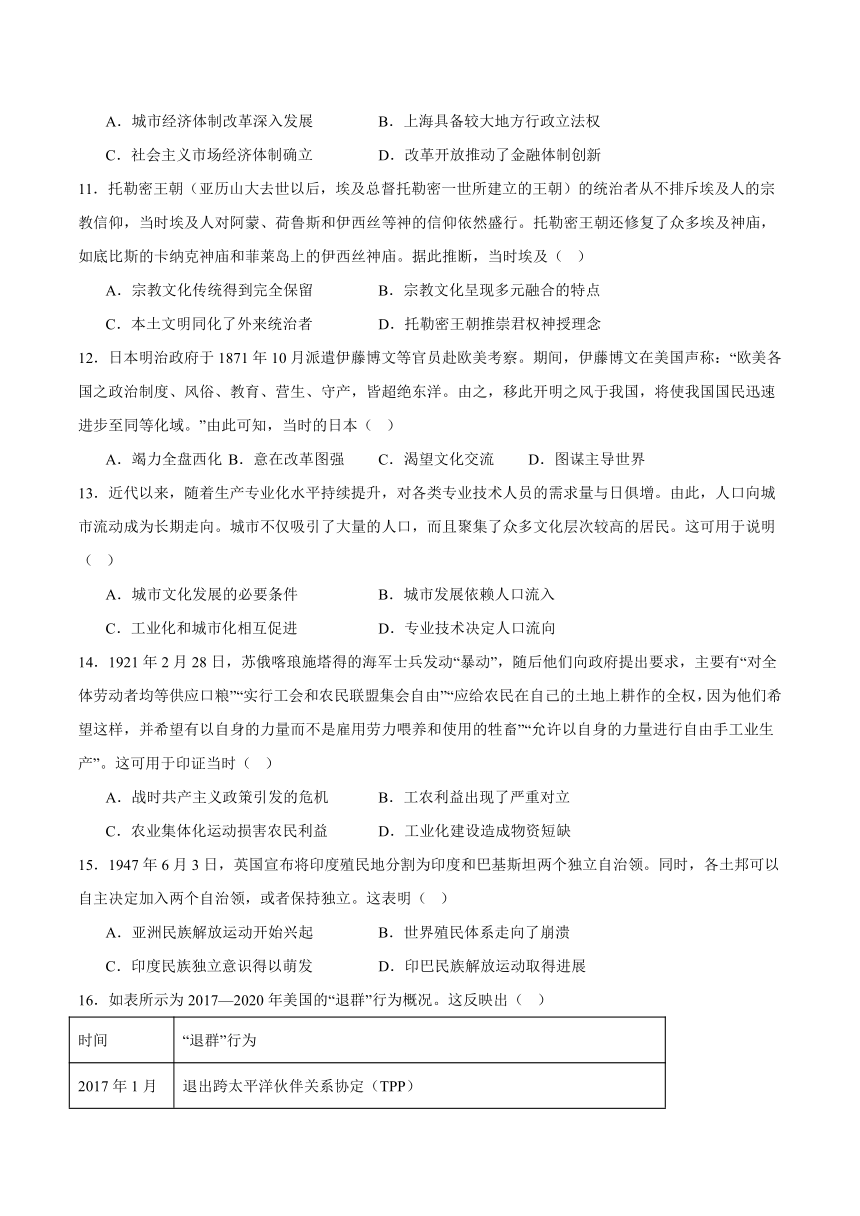

10.1984年,上海市出台了地方性法规《关于发行股票的暂行管理办法》。紧接着,新中国首张真正意义上的股票应运而生(如图所示)。这反映出( )

A.城市经济体制改革深入发展 B.上海具备较大地方行政立法权

C.社会主义市场经济体制确立 D.改革开放推动了金融体制创新

11.托勒密王朝(亚历山大去世以后,埃及总督托勒密一世所建立的王朝)的统治者从不排斥埃及人的宗教信仰,当时埃及人对阿蒙、荷鲁斯和伊西丝等神的信仰依然盛行。托勒密王朝还修复了众多埃及神庙,如底比斯的卡纳克神庙和菲莱岛上的伊西丝神庙。据此推断,当时埃及( )

A.宗教文化传统得到完全保留 B.宗教文化呈现多元融合的特点

C.本土文明同化了外来统治者 D.托勒密王朝推崇君权神授理念

12.日本明治政府于1871年10月派遣伊藤博文等官员赴欧美考察。期间,伊藤博文在美国声称:“欧美各国之政治制度、风俗、教育、营生、守产,皆超绝东洋。由之,移此开明之风于我国,将使我国国民迅速进步至同等化域。”由此可知,当时的日本( )

A.竭力全盘西化 B.意在改革图强 C.渴望文化交流 D.图谋主导世界

13.近代以来,随着生产专业化水平持续提升,对各类专业技术人员的需求量与日俱增。由此,人口向城市流动成为长期走向。城市不仅吸引了大量的人口,而且聚集了众多文化层次较高的居民。这可用于说明( )

A.城市文化发展的必要条件 B.城市发展依赖人口流入

C.工业化和城市化相互促进 D.专业技术决定人口流向

14.1921年2月28日,苏俄喀琅施塔得的海军士兵发动“暴动”,随后他们向政府提出要求,主要有“对全体劳动者均等供应口粮”“实行工会和农民联盟集会自由”“应给农民在自己的土地上耕作的全权,因为他们希望这样,并希望有以自身的力量而不是雇用劳力喂养和使用的牲畜”“允许以自身的力量进行自由手工业生产”。这可用于印证当时( )

A.战时共产主义政策引发的危机 B.工农利益出现了严重对立

C.农业集体化运动损害农民利益 D.工业化建设造成物资短缺

15.1947年6月3日,英国宣布将印度殖民地分割为印度和巴基斯坦两个独立自治领。同时,各土邦可以自主决定加入两个自治领,或者保持独立。这表明( )

A.亚洲民族解放运动开始兴起 B.世界殖民体系走向了崩溃

C.印度民族独立意识得以萌发 D.印巴民族解放运动取得进展

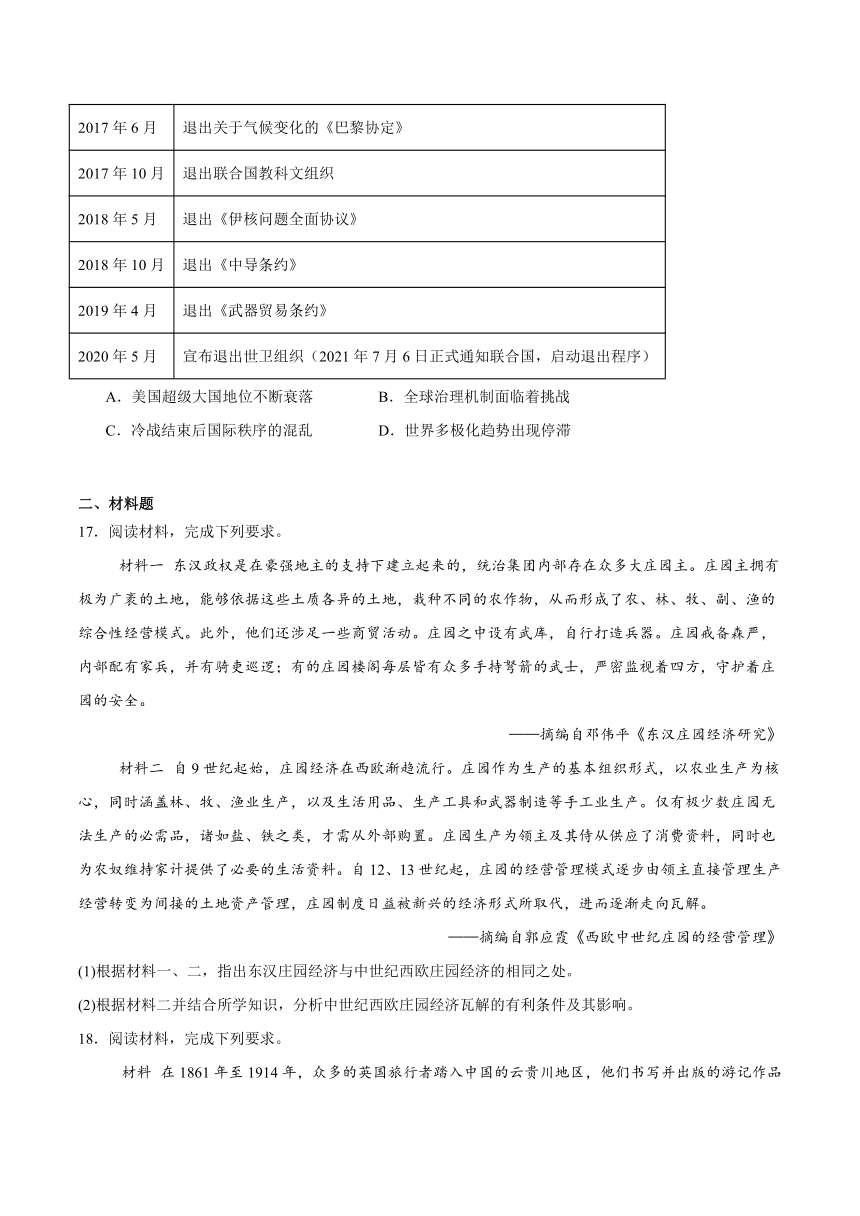

16.如表所示为2017—2020年美国的“退群”行为概况。这反映出( )

时间 “退群”行为

2017年1月 退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)

2017年6月 退出关于气候变化的《巴黎协定》

2017年10月 退出联合国教科文组织

2018年5月 退出《伊核问题全面协议》

2018年10月 退出《中导条约》

2019年4月 退出《武器贸易条约》

2020年5月 宣布退出世卫组织(2021年7月6日正式通知联合国,启动退出程序)

A.美国超级大国地位不断衰落 B.全球治理机制面临着挑战

C.冷战结束后国际秩序的混乱 D.世界多极化趋势出现停滞

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 东汉政权是在豪强地主的支持下建立起来的,统治集团内部存在众多大庄园主。庄园主拥有极为广袤的土地,能够依据这些土质各异的土地,栽种不同的农作物,从而形成了农、林、牧、副、渔的综合性经营模式。此外,他们还涉足一些商贸活动。庄园之中设有武库,自行打造兵器。庄园戒备森严,内部配有家兵,并有骑吏巡逻;有的庄园楼阁每层皆有众多手持弩箭的武士,严密监视着四方,守护着庄园的安全。

——摘编自邓伟平《东汉庄园经济研究》

材料二 自9世纪起始,庄园经济在西欧渐趋流行。庄园作为生产的基本组织形式,以农业生产为核心,同时涵盖林、牧、渔业生产,以及生活用品、生产工具和武器制造等手工业生产。仅有极少数庄园无法生产的必需品,诸如盐、铁之类,才需从外部购置。庄园生产为领主及其侍从供应了消费资料,同时也为农奴维持家计提供了必要的生活资料。自12、13世纪起,庄园的经营管理模式逐步由领主直接管理生产经营转变为间接的土地资产管理,庄园制度日益被新兴的经济形式所取代,进而逐渐走向瓦解。

——摘编自郭应霞《西欧中世纪庄园的经营管理》

(1)根据材料一、二,指出东汉庄园经济与中世纪西欧庄园经济的相同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中世纪西欧庄园经济瓦解的有利条件及其影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 在1861年至1914年,众多的英国旅行者踏入中国的云贵川地区,他们书写并出版的游记作品与调查报告有80余部,其书写记录形成了一个完备的中国西南游记文本群,这一现象堪称独一无二。彼时,这些旅行者的职业涵盖外交官、政务官、军人、商人、探险家、旅行家、摄影家、博物学家等,大致包括了除传教士之外在华英国人的主要职业类别。他们各自具备独特的专业、语言、资金、职业、旅行设备、旅行资历等方面的优势。他们的游历目的极为明确,包含勘探交通线路、寻觅经贸商机,进行科学考察、开展民族志调查、采集动植物信息,或者仅仅是旅行探险。

英国旅行者们针对中国西南云贵川地区的记录内容极为广泛,叙事手法因多元化而各具特色,尤其是几乎所有的游记文本皆带有民族志书写,此种情形在沿海和内地的西方旅华游记里甚为少见。

——摘编自洪思慧《英国旅华游记中的云贵川形象研究(1861—1914)》

(1)根据材料并结合所学知识,分析“这一现象堪称独一无二”出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析1861—1914年英国旅行者关于中国云贵川地区旅行游记的史料价值。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立初期,中国开展了一系列外交活动,如与部分国家进行建交谈判、参加日内瓦会议、与印度和缅甸共同倡导和平共处五项原则、出席万隆会议,以及邀请外国政要、新闻工作者来华访问等,将和平共处的外交政策付诸实践。在成功塑造新中国与各国和平共处的国家形象之际,也化解了周边国家对新中国的恐惧和猜疑,扩大了中国的国际影响力。

——摘编自孙泽学、常清煜《新中国成立初期和平共处外交与国家形象的塑造》

材料二 党的十一届三中全会以后,中国对塑造国家形象的目标和手段予以调整。伴随中国综合实力的增强,中国持续为世界提供公共产品,承担国际责任的能力也有提升。在20世纪90年代末的亚洲金融危机中,中国坚决保持人民币不贬值,并向有关国家提供经济援助,为稳定地区金融形势作出了重大贡献。

——摘编自袁赛男《建国六十年来中国国家形象建设的历史演变及启示》

材料三 党的十八大以来,中国特色社会主义迈入新时代,中华民族的面貌发生了前所未有的转变。这些变化不仅深刻地影响着中国,也给世界带来了深远影响。中国共产党团结带领全国人民实现了中华民族从富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景,在人——社会—自然—文明的关系中构建了承担“新使命”的国家形象。

——摘编自漆亚林《中国国家形象建构的历史进路与路径选择》

(1)根据材料一、概括新中国成立初期中国塑造国家形象的基本特点。

(2)根据材料,指出相较于新中国成立初期,改革开放以来中国塑造国家形象呈现的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 白银在唐代以前作为货币的重要性远逊于黄金,仅在汉武帝和王莽时期,曾以白银合金的形式短暂地被使用过。自隋唐起,白银开始展现出货币的功能,它除了在社会上层进行流通外,还因体积小、价值大、便于携带等长处,开始受到民间的关注。两宋时期,以白银为核心的民间借贷机构大量涌现,白银逐渐摆脱商品的属性,获取了价值尺度和流通手段的职能,开始走向货币化。到了明清时期,随着大量白银从日本、美洲和欧洲涌入中国,催生出一个汇聚了全世界白银的最大经济体——白银帝国。

——摘编自任双伟《货币里的中国史》

根据材料并结合所学知识,围绕“白银货币化”自拟一个论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;叙述完整,条理清晰)

参考答案

1.D

2.B

3.A

4.C

5.B

6.D

7.A

8.B

9.C

10.D

11.B

12.B

13.C

14.A

15.D

16.B

17.(1)相同之处:均为封建社会经济形态;都以农业生产为基础;都具备自给自足特征;经营方式都多样化;都具有武装化特性。

(2)有利条件:货币经济和商品经济的发展;技术进步与生产力的提高;城市的兴起;王权的加强。影响:推动了农业生产的商品化和专业化;加速了农村劳动力的转移,为城市经济的发展提供了劳动力;促进了商品经济的发展;一定程度上改变了社会结构和阶级关系;客观上推动欧洲的近代化。

18.(1)原因:列强侵华逐渐深入(英国在华利益的拓展);英国殖民扩张的需要;英国旅行者自身的优势条件;云贵川地理位置的特殊性。

(2)史料价值:为研究当时中国云贵川地区提供了重要史料;可以反映当时英国对中国西南地区的认知和态度;可以通过游记从侧面了解英国的殖民意图;为研究近代中国与外部世界的关系提供了新的视角和参考;通过英国旅行者的视角,有助于认识当时英国与中国以及周边殖民地的关系;对研究西南地区的发展变迁有参考价值。

19.(1)基本特点:运用外交手段;方式多种;凸显政治性(主要塑造新中国和平形象)。

(2)变化:手段更为丰富;更具主动性和担当;涉及领域更广。原因:中国综合国力的提高;中国国际影响力的提升;中国外交政策的调整;全球化趋势的不断增强。

20.示例一

论题:新航路的开辟对明清时期中国的白银货币化进程产生了深远影响。

阐述:明清时期中国白银货币化的进程不仅仅是内部商品经济发展的自然结果,外部因素也起到了重要的推动作用。新航路开辟以后,葡萄牙人抓住中国对白银需求不断增长的契机,以澳门为据点,参与获利巨大的中日丝银贸易,从而使得大量白银流入澳门,进而流入到中国内地。西班牙通过“马尼拉大帆船”贸易,将大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品运到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉,这些白银也大量流入中国。日本、美洲和欧洲的白银大量进入中国,为中国商品经济提供了充足的货币供应量,满足了经济发展对货币的需求,促使白银在经济中的地位迅速上升,使得白银能够在更大范围内流通和使用,最终促成了白银的法定货币地位的确立,成就了“白银帝国”。

综上所述,新航路的开辟为外部白银的大量涌入中国创造了条件,加速了明清时期中国白银货币化进程,进而对当时中国的经济、社会和政治都产生了深远的影响。

示例二 论题:白银货币化与中国古代商业发展相互促进。

阐述:略。

示例三 论题:古代中国白银的货币化历程反映了商品经济的不断发展。

阐述:略。

(“示例”仅作参考,不作为评分的唯一标准)

一、单选题

1.以白寿彝为总主编的《中国通史》对贵州省黔西县观音洞文化遗址有如下评述:“在我国南方,属于更新世中期(距今20万年到距今4万年)的遗址,首推贵州黔西观音洞。”观音洞石器“加工之细致和方法之多样,为同期各地石器之冠”。这可用于说明,观音洞文化( )

A.奠定了南方文明的地位 B.已出现农耕定居倾向

C.是新石器时期典型代表 D.丰富了中华文化内涵

2.秦朝时期,修筑了灵渠、褒斜道等工程,众多船舶能够畅行于黄河、长江、湘江、珠江及岷江。这( )

A.成功实现了对边疆地区的统治 B.得益于强大的国家组织能力

C.折射出秦代社会经济发展迅速 D.反映了大额贸易的逐渐兴起

3.《唐律疏议》规定:“得利赃重者,计利准盗论。贩卖者,亦如之。市及州、县官司知情各与同罪,不觉者减二等。”据此可知,唐朝( )

A.重视维护统治秩序 B.存在同罪异罚现象

C.法律体系较为严密 D.基层治理日趋完善

4.宋代一位书生在与友人交流时说:“近观理学之籍,方悟格物致知之深意,诚为精妙。”然家中小妹却不以为然,言“此说过于严苛,束缚吾等女子自由”。对此现象理解正确的是,宋代( )

A.男尊女卑现象较为严重 B.妇女思想观念走向开放

C.理学的功用具有双重性 D.人身依附关系日渐松弛

5.如表呈现了1271—1300年南北方社会经济发展的基本状况,由此可反映出当时( )

地区 1271年 1300年

北方 耕地面积:3000万亩税收:80万两白银商业城市数量:8个人口:600万人 耕地面积:3500万亩税收:100万两白银商业城市数量:10个人口:700万人

南方 耕地面积:6000万亩税收:200万两白银商业城市数量:20个人口:1200万人 耕地面积:8000万亩税收:400万两白银商业城市数量:30个人口:2000万人

A.经济结构出现了重大调整 B.南北经济差距的扩大

C.南方商品经济的主导地位 D.经济重心南移的出现

6.魏源在《海国图志》中编著了《南洋西洋各国教门表》《中国西洋历法异同表》《中国西洋纪年通表》,针对佛教、伊斯兰教、基督教等宗教以及中西纪年、历法展开了比较研究。这反映出魏源( )

A.主张学习西方的政治制度与文化 B.已经认识到中国传统文化的落后

C.倡导“中体西用”以挽救民族危机 D.具有广阔的国际视野和探索精神

7.1913年2月,宋教仁在上海发表演说:“有主张总统制者,有主张内阁制者,而吾人则主张内阁制,以期造成议院政治者也。盖内阁不善而可以更迭之,总统不善则无术变易之,如必欲变易之,必致动摇国本,此吾人所以不取总统制而取内阁制也。”宋教仁的这一主张( )

A.体现了对民主政治的探索 B.推动了政党政治的成熟

C.夯实了国民党的统治根基 D.意在批判袁世凯的帝制

8.1942年,《解放日报》刊载了绥西县景家沟一个老农民的一番话:“不说别家,就说咱吧,当年就少出几石米的租子。咱那年就买上了几垧地,一头小毛驴,又喂上了十几只黄毛(小山羊)。儿子也大了,每年的收入除去给公家纳点公粮外,尽够咱全家一年吃的穿的了。”这表明当时( )

A.土地革命调动了农民生产积极性 B.减租减息政策促进了根据地经济发展

C.敌后抗日根据地摆脱了经济困境 D.中国共产党壮大了抗日民族统一战线

9.1950年9月,我国卫生部指示各省市创立中医进修学校,或于现有中医院校和学会内设置进修班与培训班。同月,北京中医学会成立,并开设了预防医学班,在传授医学知识的同时,还组织参与实践活动。同年秋季,在北京的种痘运动中,平均每位中医助力500—800位市民完成接种。这些举措( )

A.使中医成为医疗领域主导力量 B.标志着中医教育体系正式形成

C.顺应了巩固新生人民政权需要 D.实现了中西医之间的融合发展

10.1984年,上海市出台了地方性法规《关于发行股票的暂行管理办法》。紧接着,新中国首张真正意义上的股票应运而生(如图所示)。这反映出( )

A.城市经济体制改革深入发展 B.上海具备较大地方行政立法权

C.社会主义市场经济体制确立 D.改革开放推动了金融体制创新

11.托勒密王朝(亚历山大去世以后,埃及总督托勒密一世所建立的王朝)的统治者从不排斥埃及人的宗教信仰,当时埃及人对阿蒙、荷鲁斯和伊西丝等神的信仰依然盛行。托勒密王朝还修复了众多埃及神庙,如底比斯的卡纳克神庙和菲莱岛上的伊西丝神庙。据此推断,当时埃及( )

A.宗教文化传统得到完全保留 B.宗教文化呈现多元融合的特点

C.本土文明同化了外来统治者 D.托勒密王朝推崇君权神授理念

12.日本明治政府于1871年10月派遣伊藤博文等官员赴欧美考察。期间,伊藤博文在美国声称:“欧美各国之政治制度、风俗、教育、营生、守产,皆超绝东洋。由之,移此开明之风于我国,将使我国国民迅速进步至同等化域。”由此可知,当时的日本( )

A.竭力全盘西化 B.意在改革图强 C.渴望文化交流 D.图谋主导世界

13.近代以来,随着生产专业化水平持续提升,对各类专业技术人员的需求量与日俱增。由此,人口向城市流动成为长期走向。城市不仅吸引了大量的人口,而且聚集了众多文化层次较高的居民。这可用于说明( )

A.城市文化发展的必要条件 B.城市发展依赖人口流入

C.工业化和城市化相互促进 D.专业技术决定人口流向

14.1921年2月28日,苏俄喀琅施塔得的海军士兵发动“暴动”,随后他们向政府提出要求,主要有“对全体劳动者均等供应口粮”“实行工会和农民联盟集会自由”“应给农民在自己的土地上耕作的全权,因为他们希望这样,并希望有以自身的力量而不是雇用劳力喂养和使用的牲畜”“允许以自身的力量进行自由手工业生产”。这可用于印证当时( )

A.战时共产主义政策引发的危机 B.工农利益出现了严重对立

C.农业集体化运动损害农民利益 D.工业化建设造成物资短缺

15.1947年6月3日,英国宣布将印度殖民地分割为印度和巴基斯坦两个独立自治领。同时,各土邦可以自主决定加入两个自治领,或者保持独立。这表明( )

A.亚洲民族解放运动开始兴起 B.世界殖民体系走向了崩溃

C.印度民族独立意识得以萌发 D.印巴民族解放运动取得进展

16.如表所示为2017—2020年美国的“退群”行为概况。这反映出( )

时间 “退群”行为

2017年1月 退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)

2017年6月 退出关于气候变化的《巴黎协定》

2017年10月 退出联合国教科文组织

2018年5月 退出《伊核问题全面协议》

2018年10月 退出《中导条约》

2019年4月 退出《武器贸易条约》

2020年5月 宣布退出世卫组织(2021年7月6日正式通知联合国,启动退出程序)

A.美国超级大国地位不断衰落 B.全球治理机制面临着挑战

C.冷战结束后国际秩序的混乱 D.世界多极化趋势出现停滞

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 东汉政权是在豪强地主的支持下建立起来的,统治集团内部存在众多大庄园主。庄园主拥有极为广袤的土地,能够依据这些土质各异的土地,栽种不同的农作物,从而形成了农、林、牧、副、渔的综合性经营模式。此外,他们还涉足一些商贸活动。庄园之中设有武库,自行打造兵器。庄园戒备森严,内部配有家兵,并有骑吏巡逻;有的庄园楼阁每层皆有众多手持弩箭的武士,严密监视着四方,守护着庄园的安全。

——摘编自邓伟平《东汉庄园经济研究》

材料二 自9世纪起始,庄园经济在西欧渐趋流行。庄园作为生产的基本组织形式,以农业生产为核心,同时涵盖林、牧、渔业生产,以及生活用品、生产工具和武器制造等手工业生产。仅有极少数庄园无法生产的必需品,诸如盐、铁之类,才需从外部购置。庄园生产为领主及其侍从供应了消费资料,同时也为农奴维持家计提供了必要的生活资料。自12、13世纪起,庄园的经营管理模式逐步由领主直接管理生产经营转变为间接的土地资产管理,庄园制度日益被新兴的经济形式所取代,进而逐渐走向瓦解。

——摘编自郭应霞《西欧中世纪庄园的经营管理》

(1)根据材料一、二,指出东汉庄园经济与中世纪西欧庄园经济的相同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中世纪西欧庄园经济瓦解的有利条件及其影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 在1861年至1914年,众多的英国旅行者踏入中国的云贵川地区,他们书写并出版的游记作品与调查报告有80余部,其书写记录形成了一个完备的中国西南游记文本群,这一现象堪称独一无二。彼时,这些旅行者的职业涵盖外交官、政务官、军人、商人、探险家、旅行家、摄影家、博物学家等,大致包括了除传教士之外在华英国人的主要职业类别。他们各自具备独特的专业、语言、资金、职业、旅行设备、旅行资历等方面的优势。他们的游历目的极为明确,包含勘探交通线路、寻觅经贸商机,进行科学考察、开展民族志调查、采集动植物信息,或者仅仅是旅行探险。

英国旅行者们针对中国西南云贵川地区的记录内容极为广泛,叙事手法因多元化而各具特色,尤其是几乎所有的游记文本皆带有民族志书写,此种情形在沿海和内地的西方旅华游记里甚为少见。

——摘编自洪思慧《英国旅华游记中的云贵川形象研究(1861—1914)》

(1)根据材料并结合所学知识,分析“这一现象堪称独一无二”出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析1861—1914年英国旅行者关于中国云贵川地区旅行游记的史料价值。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 新中国成立初期,中国开展了一系列外交活动,如与部分国家进行建交谈判、参加日内瓦会议、与印度和缅甸共同倡导和平共处五项原则、出席万隆会议,以及邀请外国政要、新闻工作者来华访问等,将和平共处的外交政策付诸实践。在成功塑造新中国与各国和平共处的国家形象之际,也化解了周边国家对新中国的恐惧和猜疑,扩大了中国的国际影响力。

——摘编自孙泽学、常清煜《新中国成立初期和平共处外交与国家形象的塑造》

材料二 党的十一届三中全会以后,中国对塑造国家形象的目标和手段予以调整。伴随中国综合实力的增强,中国持续为世界提供公共产品,承担国际责任的能力也有提升。在20世纪90年代末的亚洲金融危机中,中国坚决保持人民币不贬值,并向有关国家提供经济援助,为稳定地区金融形势作出了重大贡献。

——摘编自袁赛男《建国六十年来中国国家形象建设的历史演变及启示》

材料三 党的十八大以来,中国特色社会主义迈入新时代,中华民族的面貌发生了前所未有的转变。这些变化不仅深刻地影响着中国,也给世界带来了深远影响。中国共产党团结带领全国人民实现了中华民族从富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景,在人——社会—自然—文明的关系中构建了承担“新使命”的国家形象。

——摘编自漆亚林《中国国家形象建构的历史进路与路径选择》

(1)根据材料一、概括新中国成立初期中国塑造国家形象的基本特点。

(2)根据材料,指出相较于新中国成立初期,改革开放以来中国塑造国家形象呈现的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料 白银在唐代以前作为货币的重要性远逊于黄金,仅在汉武帝和王莽时期,曾以白银合金的形式短暂地被使用过。自隋唐起,白银开始展现出货币的功能,它除了在社会上层进行流通外,还因体积小、价值大、便于携带等长处,开始受到民间的关注。两宋时期,以白银为核心的民间借贷机构大量涌现,白银逐渐摆脱商品的属性,获取了价值尺度和流通手段的职能,开始走向货币化。到了明清时期,随着大量白银从日本、美洲和欧洲涌入中国,催生出一个汇聚了全世界白银的最大经济体——白银帝国。

——摘编自任双伟《货币里的中国史》

根据材料并结合所学知识,围绕“白银货币化”自拟一个论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;叙述完整,条理清晰)

参考答案

1.D

2.B

3.A

4.C

5.B

6.D

7.A

8.B

9.C

10.D

11.B

12.B

13.C

14.A

15.D

16.B

17.(1)相同之处:均为封建社会经济形态;都以农业生产为基础;都具备自给自足特征;经营方式都多样化;都具有武装化特性。

(2)有利条件:货币经济和商品经济的发展;技术进步与生产力的提高;城市的兴起;王权的加强。影响:推动了农业生产的商品化和专业化;加速了农村劳动力的转移,为城市经济的发展提供了劳动力;促进了商品经济的发展;一定程度上改变了社会结构和阶级关系;客观上推动欧洲的近代化。

18.(1)原因:列强侵华逐渐深入(英国在华利益的拓展);英国殖民扩张的需要;英国旅行者自身的优势条件;云贵川地理位置的特殊性。

(2)史料价值:为研究当时中国云贵川地区提供了重要史料;可以反映当时英国对中国西南地区的认知和态度;可以通过游记从侧面了解英国的殖民意图;为研究近代中国与外部世界的关系提供了新的视角和参考;通过英国旅行者的视角,有助于认识当时英国与中国以及周边殖民地的关系;对研究西南地区的发展变迁有参考价值。

19.(1)基本特点:运用外交手段;方式多种;凸显政治性(主要塑造新中国和平形象)。

(2)变化:手段更为丰富;更具主动性和担当;涉及领域更广。原因:中国综合国力的提高;中国国际影响力的提升;中国外交政策的调整;全球化趋势的不断增强。

20.示例一

论题:新航路的开辟对明清时期中国的白银货币化进程产生了深远影响。

阐述:明清时期中国白银货币化的进程不仅仅是内部商品经济发展的自然结果,外部因素也起到了重要的推动作用。新航路开辟以后,葡萄牙人抓住中国对白银需求不断增长的契机,以澳门为据点,参与获利巨大的中日丝银贸易,从而使得大量白银流入澳门,进而流入到中国内地。西班牙通过“马尼拉大帆船”贸易,将大量中国生产的生丝、丝绸、棉布和瓷器等产品运到墨西哥交换白银,再将这些白银运回马尼拉,这些白银也大量流入中国。日本、美洲和欧洲的白银大量进入中国,为中国商品经济提供了充足的货币供应量,满足了经济发展对货币的需求,促使白银在经济中的地位迅速上升,使得白银能够在更大范围内流通和使用,最终促成了白银的法定货币地位的确立,成就了“白银帝国”。

综上所述,新航路的开辟为外部白银的大量涌入中国创造了条件,加速了明清时期中国白银货币化进程,进而对当时中国的经济、社会和政治都产生了深远的影响。

示例二 论题:白银货币化与中国古代商业发展相互促进。

阐述:略。

示例三 论题:古代中国白银的货币化历程反映了商品经济的不断发展。

阐述:略。

(“示例”仅作参考,不作为评分的唯一标准)

同课章节目录