湘教版(2024)地理八年级上册 第1章 第三节 中国的人口 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 湘教版(2024)地理八年级上册 第1章 第三节 中国的人口 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 07:05:13 | ||

图片预览

文档简介

课题 第一章第三节《中国的人口》 课型 新授课

主备人 授课时间 课时 1课时

教法 读图指导法、自主学习、合作探究 教材 湘教版

课标要求 1.运用地图和相关资料,描述中国人口的基本状况和变化。 这一要求旨在通过数据分析、地图解读等方式,让学生掌握我国人口分布特点、增长趋势及人口政策,理解人口与资源、环境、社会经济发展的关系。教学中需注重地理实践力培养,通过案例分析、角色扮演等活动,增强学生对人口问题的认知,树立科学的人口观和可持续发展理念。

教材分析 《中国的人口》是八年级上册第一章第三节的内容。本节教材以人口分布、增长及政策为核心内容,通过图表、案例和活动设计,系统呈现我国人口基本国情。教材编排遵循“问题导向”原则,先呈现人口数据与分布图,引导学生观察现象;再通过历史数据对比、政策解读,分析人口增长原因及影响;最后结合现实问题,探讨应对策略。教材注重地理工具运用,如人口密度计算、人口增长曲线绘制等,强化学生数据分析与地图解读能力,为后续学习区域地理奠定基础。

学情分析 八年级学生已具备世界人口初步知识,对人口分布、增长等概念有基础认知,但对我国人口国情理解较浅。该阶段学生思维活跃,好奇心强,但对抽象数据和复杂政策的分析能力较弱。教学中需结合生活实例,如通过本地人口变化、交通拥堵等现实问题,激发学生兴趣;同时采用小组合作、角色扮演等方式,降低学习难度。针对学生地理实践力不足的问题,可设计人口普查模拟、人口政策辩论等活动,培养其信息收集、团队协作和批判性思维能力,促进知识内化与素养提升。

素养目标 区域认知:运用中国人口分布图,描述我国人口分布的特点及变化。 综合思维:运用资料,分析影响人口分布的因素。 人地协调观:通过资料,理解中国的人口政策。 地理实践力:通过绘制我国人口增长曲线图,描述我国人口数量变化特点。

教学重、难点 教学重点:运用中国人口分布图,描述我国人口分布的特点及变化。 教学难点:运用资料,分析影响人口分布的因素。

教学流程

环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 播放视频,提问:有同学认识视频中这个热门旅游城市吗?关于中国的人口,你有什么直观感受? 出示第七次全国人口普查结果,全国人口共144349万人(含港、澳、台)。 中国是世界人口大国! 观看视频并回答: 1.重庆市。 2.我国人口众多。 产生直观认识,激发探究欲望。

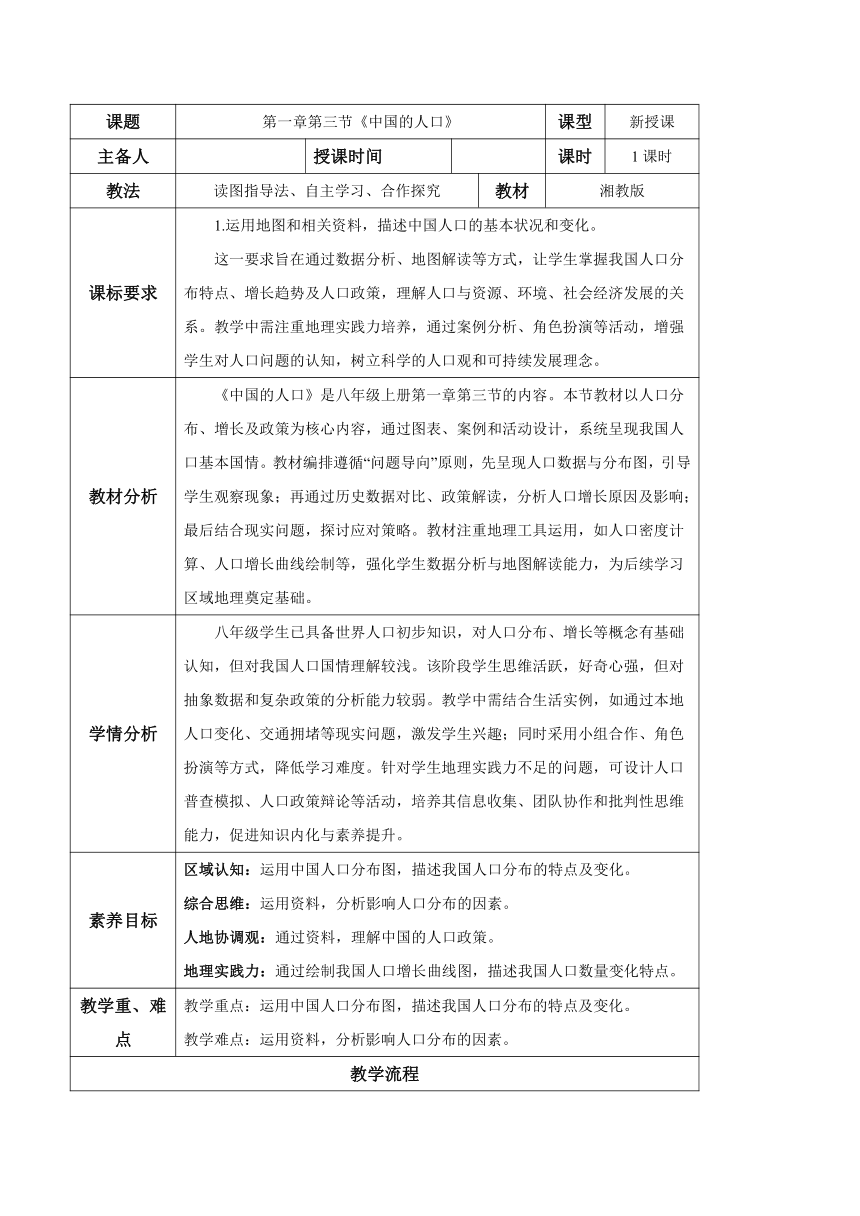

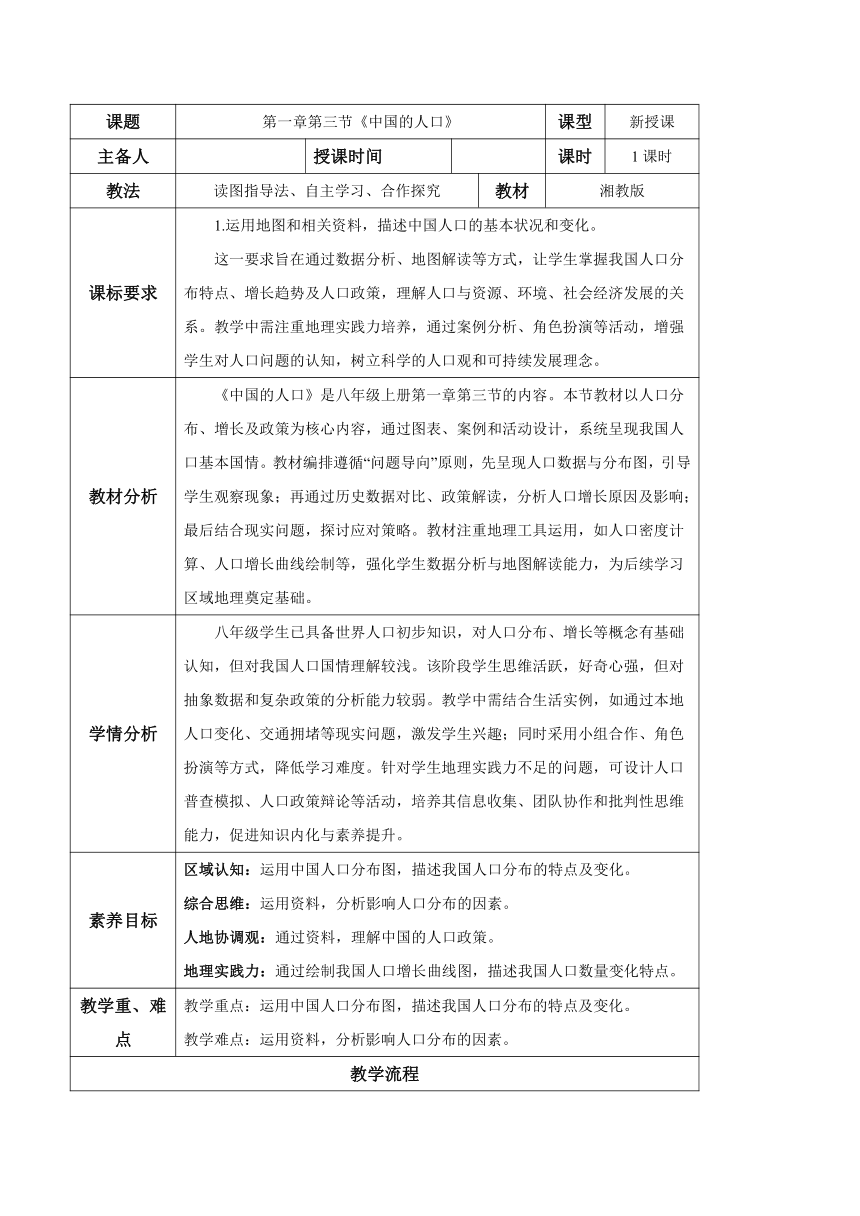

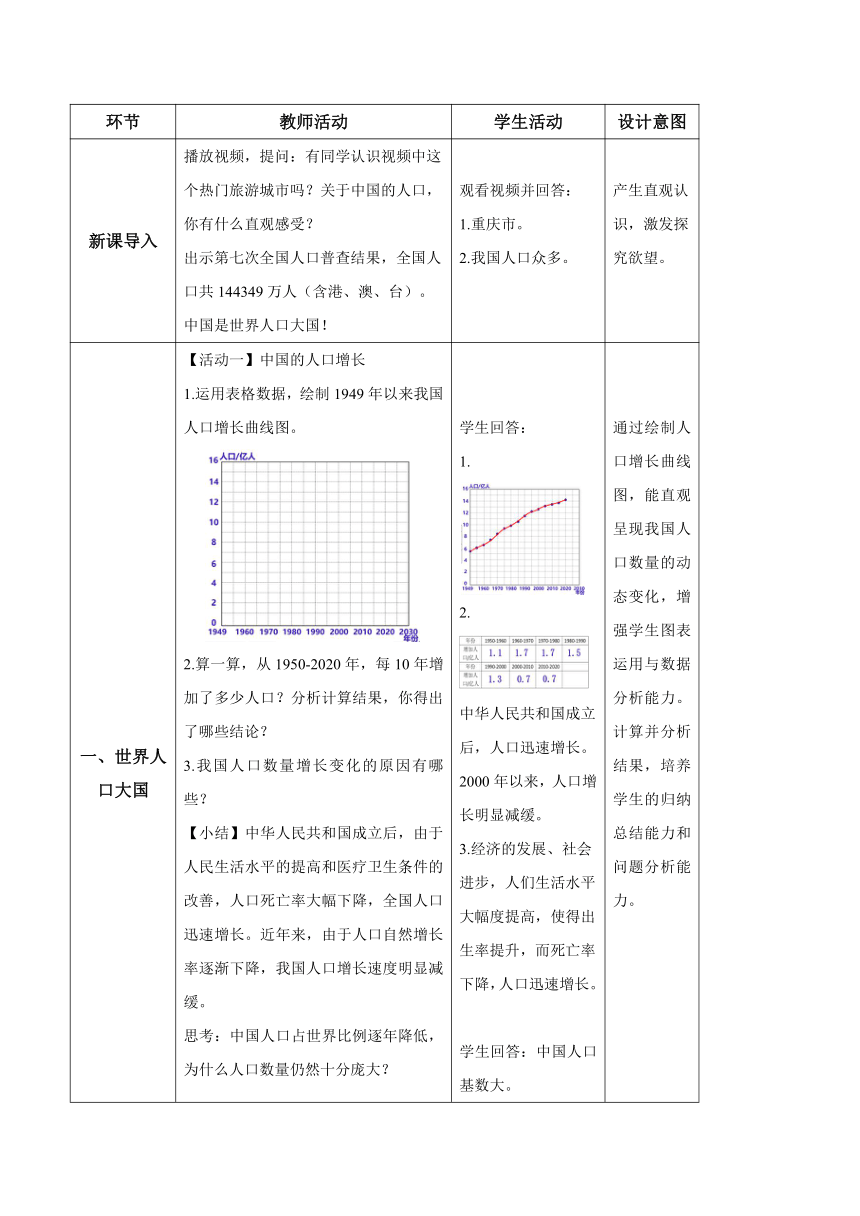

一、世界人口大国 【活动一】中国的人口增长 1.运用表格数据,绘制1949年以来我国人口增长曲线图。 2.算一算,从1950-2020年,每10年增加了多少人口?分析计算结果,你得出了哪些结论? 3.我国人口数量增长变化的原因有哪些? 【小结】中华人民共和国成立后,由于人民生活水平的提高和医疗卫生条件的改善,人口死亡率大幅下降,全国人口迅速增长。近年来,由于人口自然增长率逐渐下降,我国人口增长速度明显减缓。 思考:中国人口占世界比例逐年降低,为什么人口数量仍然十分庞大? 【活动二】中国的人口数量 结合图1-12 “中国各省级行政区人口数量”以及相关资料,回答: 1.我国人口最多、最少的省级行政区分别是哪一个?你所在的省级行政区的人口数量是多少? 2.完善表格,表格能反映出中国的人口有怎样的特点? 【承转】中国是世界人口大国,人口结构又有怎样的特征? 拓展延伸——第七次人口普查 出示图文资料,提问:中国的人口结构有怎样的特征?这说明了什么? 【承转】我国的人口结构不均衡,人口分布又有怎样的特征? 学生回答: 1. 2. 中华人民共和国成立后,人口迅速增长。2000年以来,人口增长明显减缓。 3.经济的发展、社会进步,人们生活水平大幅度提高,使得出生率提升,而死亡率下降,人口迅速增长。 学生回答:中国人口基数大。 学生回答: 广东省的人口最多,澳门特别行政区的人口最少。 8000万以上共4个省区:粤、鲁、豫、川、苏 5000万以上共11个省区:粤、鲁、豫、川、苏、桂、冀、湘、皖、鄂、浙。这说明中国是人口大国,经济发达的省区人口数量多。 学生回答: 1.人口老龄化,这会导致劳动力不足、社会负担加重。 2.教育水平的提升能够促进社会进步和经济发展 通过绘制人口增长曲线图,能直观呈现我国人口数量的动态变化,增强学生图表运用与数据分析能力。计算并分析结果,培养学生的归纳总结能力和问题分析能力。 通过活动,进一步强化学生的读图和分析数据的能力,理解中国是一个人口大国。 通过第七次人口普查数据,认识中国的人口现状。

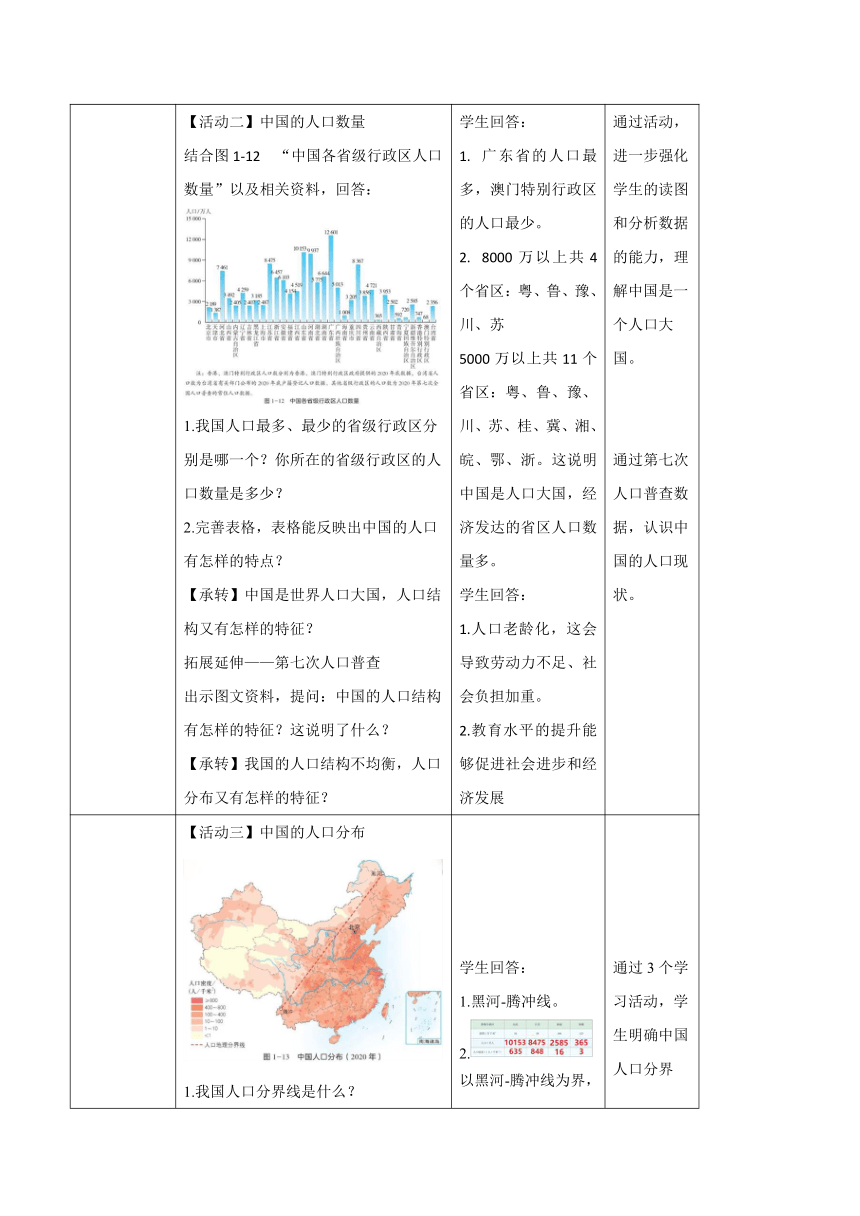

二、人口分布疏密不均 【活动三】中国的人口分布 1.我国人口分界线是什么? 2.完成表格,归纳我国人口分布特征。 3.结合相关地图,分析我国人口分布受哪些因素的影响。 【归纳】人口分布既受自然因素的影响,也受社会经济环境的影响。 补充:地理位置也会影响人口分布。沿海地区人口稠密,内陆地区人口稀疏。 拓展——中国城镇人口迅速增长 学生回答: 1.黑河-腾冲线。 2. 以黑河-腾冲线为界,东部地区人口稠密,西部地区人口稀疏。 3.人口分布受到地形、气候等自然要素的影响,也受到经济、交通等人文因素的影响。①平原盆地人口稠密;高山高原人口稀疏。②暖湿气候人口稠密;寒冷干燥的气候区人口稀疏。③交通便利地区人口稠密;交通不便地区人口稀疏。④经济发达地区人口稠密;经济落后地区人口稀疏。⑤开发早的地区人口人口稠密;偏远地区人口稀疏。 学生阅读资料,认识中国城镇人口迅速增长。 通过3个学习活动,学生明确中国人口分界线,计算东西城市的人口密度,一方面明确人口密度的内涵,另一方面认识到东西地区人口差异。 通过地图学生分析影响人口分布的因素,进一步加强要素联系和综合思维。

三、中国的人口政策 【活动四】中国的人口政策 结合资料,回答: 我国的人口政策是什么?当时提出的目的是什么? 思考:我国的人口政策为什么会出现以下调整? 思考:我国人口政策的变化说明了什么? 【归纳】人口政策需要使得人口增长与社会经济发展和资源环境条件相适应。 学生回答: 计划生育,为了减少资源和环境压力。 学生回答: 从二孩到三孩,为了缓解人口老龄化带来的一系列问题。 学生回答: 我国人口政策的变化说明了人口政策不是一成不变的,随着社会经济的发展,人口政策也需要适时调整。 通过图文资料,学生认识到中国的人口政策,理解人口政策的变化以及背后的原因。

课堂总结 本节课通过数据解读、地图分析和案例探究,认识了中国的人口增长趋势与政策调整,分析了中国人口分布的“东密西疏”特征及黑河-腾冲线的地理意义。我们需要辩证思考人口与社会、环境的关系,建立人地协调观。

课堂检测 1.教师预设能力检测题,检查学生掌握知识情况。 2.检测内容包括中国人口的状况、分布和政策。

课后作业 家庭人口调查 要求:完成下表,分析其反映的现象,以及这种现象带来的影响。

板书设计

课后反思 本节课成功之处在于结合真实数据与情境任务,激发了学生探究兴趣,小组协作提升了参与度,地理思维和地理能力得到了培养。但部分学生对人口统计图的绘制还存在问题、对统计图表的分析比较浅显,需加强数据解读方法的指导。时间分配上,个别环节略显仓促,未来可精简案例和内容,预留更多讨论空间,强化学生地理实践力培养。

主备人 授课时间 课时 1课时

教法 读图指导法、自主学习、合作探究 教材 湘教版

课标要求 1.运用地图和相关资料,描述中国人口的基本状况和变化。 这一要求旨在通过数据分析、地图解读等方式,让学生掌握我国人口分布特点、增长趋势及人口政策,理解人口与资源、环境、社会经济发展的关系。教学中需注重地理实践力培养,通过案例分析、角色扮演等活动,增强学生对人口问题的认知,树立科学的人口观和可持续发展理念。

教材分析 《中国的人口》是八年级上册第一章第三节的内容。本节教材以人口分布、增长及政策为核心内容,通过图表、案例和活动设计,系统呈现我国人口基本国情。教材编排遵循“问题导向”原则,先呈现人口数据与分布图,引导学生观察现象;再通过历史数据对比、政策解读,分析人口增长原因及影响;最后结合现实问题,探讨应对策略。教材注重地理工具运用,如人口密度计算、人口增长曲线绘制等,强化学生数据分析与地图解读能力,为后续学习区域地理奠定基础。

学情分析 八年级学生已具备世界人口初步知识,对人口分布、增长等概念有基础认知,但对我国人口国情理解较浅。该阶段学生思维活跃,好奇心强,但对抽象数据和复杂政策的分析能力较弱。教学中需结合生活实例,如通过本地人口变化、交通拥堵等现实问题,激发学生兴趣;同时采用小组合作、角色扮演等方式,降低学习难度。针对学生地理实践力不足的问题,可设计人口普查模拟、人口政策辩论等活动,培养其信息收集、团队协作和批判性思维能力,促进知识内化与素养提升。

素养目标 区域认知:运用中国人口分布图,描述我国人口分布的特点及变化。 综合思维:运用资料,分析影响人口分布的因素。 人地协调观:通过资料,理解中国的人口政策。 地理实践力:通过绘制我国人口增长曲线图,描述我国人口数量变化特点。

教学重、难点 教学重点:运用中国人口分布图,描述我国人口分布的特点及变化。 教学难点:运用资料,分析影响人口分布的因素。

教学流程

环节 教师活动 学生活动 设计意图

新课导入 播放视频,提问:有同学认识视频中这个热门旅游城市吗?关于中国的人口,你有什么直观感受? 出示第七次全国人口普查结果,全国人口共144349万人(含港、澳、台)。 中国是世界人口大国! 观看视频并回答: 1.重庆市。 2.我国人口众多。 产生直观认识,激发探究欲望。

一、世界人口大国 【活动一】中国的人口增长 1.运用表格数据,绘制1949年以来我国人口增长曲线图。 2.算一算,从1950-2020年,每10年增加了多少人口?分析计算结果,你得出了哪些结论? 3.我国人口数量增长变化的原因有哪些? 【小结】中华人民共和国成立后,由于人民生活水平的提高和医疗卫生条件的改善,人口死亡率大幅下降,全国人口迅速增长。近年来,由于人口自然增长率逐渐下降,我国人口增长速度明显减缓。 思考:中国人口占世界比例逐年降低,为什么人口数量仍然十分庞大? 【活动二】中国的人口数量 结合图1-12 “中国各省级行政区人口数量”以及相关资料,回答: 1.我国人口最多、最少的省级行政区分别是哪一个?你所在的省级行政区的人口数量是多少? 2.完善表格,表格能反映出中国的人口有怎样的特点? 【承转】中国是世界人口大国,人口结构又有怎样的特征? 拓展延伸——第七次人口普查 出示图文资料,提问:中国的人口结构有怎样的特征?这说明了什么? 【承转】我国的人口结构不均衡,人口分布又有怎样的特征? 学生回答: 1. 2. 中华人民共和国成立后,人口迅速增长。2000年以来,人口增长明显减缓。 3.经济的发展、社会进步,人们生活水平大幅度提高,使得出生率提升,而死亡率下降,人口迅速增长。 学生回答:中国人口基数大。 学生回答: 广东省的人口最多,澳门特别行政区的人口最少。 8000万以上共4个省区:粤、鲁、豫、川、苏 5000万以上共11个省区:粤、鲁、豫、川、苏、桂、冀、湘、皖、鄂、浙。这说明中国是人口大国,经济发达的省区人口数量多。 学生回答: 1.人口老龄化,这会导致劳动力不足、社会负担加重。 2.教育水平的提升能够促进社会进步和经济发展 通过绘制人口增长曲线图,能直观呈现我国人口数量的动态变化,增强学生图表运用与数据分析能力。计算并分析结果,培养学生的归纳总结能力和问题分析能力。 通过活动,进一步强化学生的读图和分析数据的能力,理解中国是一个人口大国。 通过第七次人口普查数据,认识中国的人口现状。

二、人口分布疏密不均 【活动三】中国的人口分布 1.我国人口分界线是什么? 2.完成表格,归纳我国人口分布特征。 3.结合相关地图,分析我国人口分布受哪些因素的影响。 【归纳】人口分布既受自然因素的影响,也受社会经济环境的影响。 补充:地理位置也会影响人口分布。沿海地区人口稠密,内陆地区人口稀疏。 拓展——中国城镇人口迅速增长 学生回答: 1.黑河-腾冲线。 2. 以黑河-腾冲线为界,东部地区人口稠密,西部地区人口稀疏。 3.人口分布受到地形、气候等自然要素的影响,也受到经济、交通等人文因素的影响。①平原盆地人口稠密;高山高原人口稀疏。②暖湿气候人口稠密;寒冷干燥的气候区人口稀疏。③交通便利地区人口稠密;交通不便地区人口稀疏。④经济发达地区人口稠密;经济落后地区人口稀疏。⑤开发早的地区人口人口稠密;偏远地区人口稀疏。 学生阅读资料,认识中国城镇人口迅速增长。 通过3个学习活动,学生明确中国人口分界线,计算东西城市的人口密度,一方面明确人口密度的内涵,另一方面认识到东西地区人口差异。 通过地图学生分析影响人口分布的因素,进一步加强要素联系和综合思维。

三、中国的人口政策 【活动四】中国的人口政策 结合资料,回答: 我国的人口政策是什么?当时提出的目的是什么? 思考:我国的人口政策为什么会出现以下调整? 思考:我国人口政策的变化说明了什么? 【归纳】人口政策需要使得人口增长与社会经济发展和资源环境条件相适应。 学生回答: 计划生育,为了减少资源和环境压力。 学生回答: 从二孩到三孩,为了缓解人口老龄化带来的一系列问题。 学生回答: 我国人口政策的变化说明了人口政策不是一成不变的,随着社会经济的发展,人口政策也需要适时调整。 通过图文资料,学生认识到中国的人口政策,理解人口政策的变化以及背后的原因。

课堂总结 本节课通过数据解读、地图分析和案例探究,认识了中国的人口增长趋势与政策调整,分析了中国人口分布的“东密西疏”特征及黑河-腾冲线的地理意义。我们需要辩证思考人口与社会、环境的关系,建立人地协调观。

课堂检测 1.教师预设能力检测题,检查学生掌握知识情况。 2.检测内容包括中国人口的状况、分布和政策。

课后作业 家庭人口调查 要求:完成下表,分析其反映的现象,以及这种现象带来的影响。

板书设计

课后反思 本节课成功之处在于结合真实数据与情境任务,激发了学生探究兴趣,小组协作提升了参与度,地理思维和地理能力得到了培养。但部分学生对人口统计图的绘制还存在问题、对统计图表的分析比较浅显,需加强数据解读方法的指导。时间分配上,个别环节略显仓促,未来可精简案例和内容,预留更多讨论空间,强化学生地理实践力培养。