第二章 声现象 测试卷(含解析)2025-2026学年物理人教版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 第二章 声现象 测试卷(含解析)2025-2026学年物理人教版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 158.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-06 17:56:07 | ||

图片预览

文档简介

第二章 声现象 测试卷

(满分:100分 时间:60分钟)

一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意)

1.(2024新疆中考)下列乐器中,主要通过空气柱的振动发声的是( )

A.编钟 B.二胡 C.钢琴 D.长笛

2.埙(xūn)是我国古代用陶土烧制的一种吹奏乐器,形状为圆形或椭圆形,有六孔,顶端为吹口,亦称“陶埙”,如图所示。在吹埙过程中,按住不同的小孔,其目的是改变其发声的 ( )

A.音调

B.音色

C.响度

D.声速

3.下列关于声音的利用,与其他三项不同的是 ( )

A.超声波清洗眼镜 B.收听广播

C.蝙蝠回声定位 D.大象间的交流

4.(2024济南中考)下列措施是在噪声的传播环节减弱噪声的是 ( )

A.午休时佩戴防噪声耳塞 B.学校附近禁止汽车鸣笛

C.图书馆内不得大声喧哗 D.高架道路两旁的隔音墙

5.关于声现象,下列说法正确的是 ( )

A.只要物体在振动,我们就能听到声音

B.声音在不同介质中传播速度不同,固体中传播速度一定最快

C.声音在真空中的传播速度为340 m/s

D.声音的传播速度与介质温度有关

6.(2024滨州中考)对下列诗句中蕴含的声现象,分析正确的是 ( )

A.“牧童骑黄牛,歌声振林樾”,“歌声”是通过空气传入人耳的

B.“不敢高声语,恐惊天上人”,“高声”是指声音的音调高

C.“夜深知雪重,时闻折竹声”,“折竹声”说明声音可以传递能量

D.“朝来山鸟闹,惊破睡中天”,“山鸟闹”一定是乐音

7.(2025宜昌期中)甲同学在一根较长的注满水的水管的一端用石头敲击一次,乙同学在水管的另一端用耳朵贴着水管听声。乙同学听到的声音次数是 ( )

A.一次 B.两次 C.三次 D.四次

8.绷紧在纸盒上的两条橡皮筋,粗细不同(如图),用手拨动橡皮筋可发出声音。下列说法正确的是 ( )

A.拨动橡皮筋发出的声音,不是振动产生的

B.手拨动越快,橡皮筋发出的声音传播越快

C.拨动两条橡皮筋,发出声音的响度一定不同

D.拨动不同橡皮筋,可探究音调与振动频率的关系

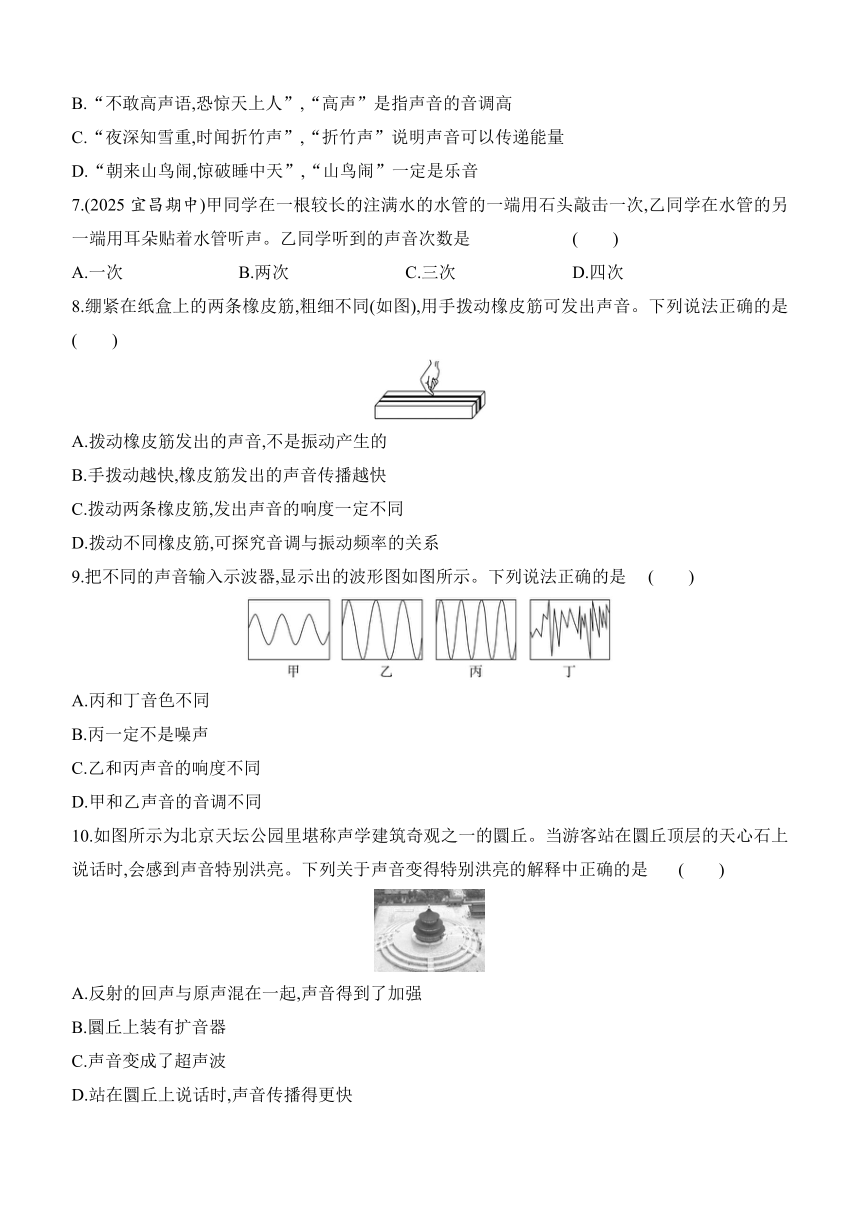

9.把不同的声音输入示波器,显示出的波形图如图所示。下列说法正确的是 ( )

A.丙和丁音色不同

B.丙一定不是噪声

C.乙和丙声音的响度不同

D.甲和乙声音的音调不同

10.如图所示为北京天坛公园里堪称声学建筑奇观之一的圜丘。当游客站在圜丘顶层的天心石上说话时,会感到声音特别洪亮。下列关于声音变得特别洪亮的解释中正确的是 ( )

A.反射的回声与原声混在一起,声音得到了加强

B.圜丘上装有扩音器

C.声音变成了超声波

D.站在圜丘上说话时,声音传播得更快

二、填空题(本大题共5小题,每空2分,共24分)

11.小明在卧室说话, (选填“有”或“没有”)回声,但是小明自己听不到,是因为小明距离墙壁不大于 m。(声音的传播速度为340 m/s)

12.电子噪声监测器能测量声音的响度,如图所示,此时噪声的响度为49.6 (填写单位)。使用该装置 (选填“能”或“不能”)减弱噪声。

13.声音的响度受很多因素影响。根据学过的有关知识回答下列问题:

(1)南宋词人周密在《观潮》中写道:“既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射。”意思是不久(潮水)越来越近,玉城雪岭一般的潮水连天涌来,声音大得像雷霆万钧,震撼天地,激扬喷射。潮水涌来时,声音变大,说明声音的响度除与振幅有关外,还与 有关。

(2)医生为病人诊病所使用的听诊器,如图所示,来自患者的声音通过橡皮管传送到医生的耳朵,这样可以提高声音的 。

第13题图 第14题图

14.古诗词是中华优秀传统文化的精华,我们在学习时常发现有的古诗与物理知识相关。唐代胡令能《小儿垂钓》写道:“蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。”“稚子”是根据 辨别“路人”是陌生人的,“怕得鱼惊”说明声音可以在 中传播,“遥招手”“不应人”是在 减弱噪声。

15.古诗《春夜洛城闻笛》中“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”,诗人辨别出是玉笛的声音,是依据不同声音的 不同;汽车上的倒车雷达利用了声音可以传递 ;属于次声波应用的是 (选填序号:①电视机遥控器,②声呐探测鱼群,③预报台风、地震)。

三、实验探究题(本大题共3小题,第16小题8分,第17小题12分,第18小题10分,共30分)

16.图中是利用钢尺探究声现象的实验情景。

(1)将钢尺紧压在桌面上,一端伸出桌边。拨动钢尺发出声音,说明声音是由 产生的。

(2)保持钢尺伸出桌面的长度不变,用大小不同的力拨动,发出声音的 不同;改变钢尺伸出桌面的长度,用相同的力拨动,发出声音的 不同。

(3)将钢尺伸出桌面的一端对着点燃的蜡烛,拨动钢尺发现烛焰熄灭,说明声波可以传递 。

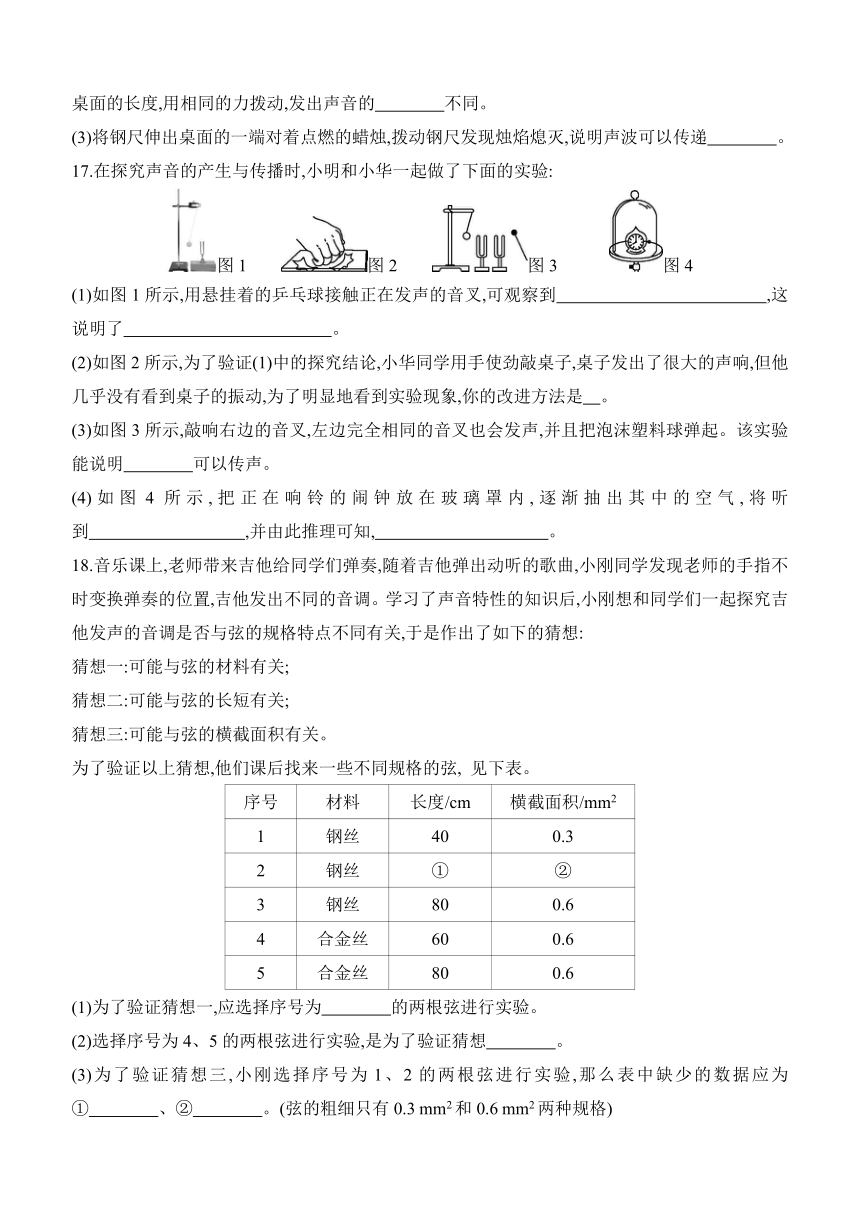

17.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

图1 图2 图3 图4

(1)如图1所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到 ,这说明了 。

(2)如图2所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是 。

(3)如图3所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。该实验能说明 可以传声。

(4)如图4所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,将听到 ,并由此推理可知, 。

18.音乐课上,老师带来吉他给同学们弹奏,随着吉他弹出动听的歌曲,小刚同学发现老师的手指不时变换弹奏的位置,吉他发出不同的音调。学习了声音特性的知识后,小刚想和同学们一起探究吉他发声的音调是否与弦的规格特点不同有关,于是作出了如下的猜想:

猜想一:可能与弦的材料有关;

猜想二:可能与弦的长短有关;

猜想三:可能与弦的横截面积有关。

为了验证以上猜想,他们课后找来一些不同规格的弦, 见下表。

序号 材料 长度/cm 横截面积/mm2

1 钢丝 40 0.3

2 钢丝 ① ②

3 钢丝 80 0.6

4 合金丝 60 0.6

5 合金丝 80 0.6

(1)为了验证猜想一,应选择序号为 的两根弦进行实验。

(2)选择序号为4、5的两根弦进行实验,是为了验证猜想 。

(3)为了验证猜想三,小刚选择序号为1、2的两根弦进行实验,那么表中缺少的数据应为① 、② 。(弦的粗细只有0.3 mm2和0.6 mm2两种规格)

(4)本实验采用的探究方法是 。

四、计算应用题(本大题共2小题,第19小题6分,第20小题10分,共16分。解答时,要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等,只写最后结果不得分)

19.如图所示为一种身高测量仪,其顶部的感应器竖直向下发射超声波信号,经下方物体反射后返回,被感应器接收。某同学直立站在测高台上,感应器记录信号从发射到接收所经历的时间为5×10-3 s。已知感应器距测高台的高度为2.5 m,空气中的声速为340 m/s,该同学的身高是多少

20.(2025长沙期中)海面上有一艘大型轮船,为了探测某处海洋的深度,静止在海面上向海底发出超声波,经过4.0 s接收到反射回来的回声。已知超声波在海水中的传播速度为1 500 m/s。

(1)求超声波探测海洋深度时到达海底所用的时间。

(2)求探测处的海洋深度。

(3)当轮船在海面上匀速直线前进时,发现前方1 575 m处有一山崖,于是向山崖发出超声波信号,9 s后接收到返回来的信号。已知超声波在空气中的传播速度为340 m/s,这艘轮船当时的速度为多少

【详解答案】

1.D 解析:A.编钟属于打击乐器,通过编钟的振动发声的,故A不符合题意;B.二胡是弦乐器,通过拉弦时弦的振动发声,故B不符合题意;C.钢琴是弦乐器,通过按琴键时琴弦的振动发声,故C不符合题意;D.长笛是管乐器,通过吹奏时长笛里面的空气柱振动发声,故D符合题意。故选D。

2.A 解析:在吹埙过程中,按住不同的小孔,使振动的空气柱的长短不同,从而使振动的频率不同,所以其目的是改变其发声的音调,故B、C、D不符合题意,A符合题意。故选A。

3.A 解析:超声波清洗眼镜,利用了声波能够传递能量;收听广播,利用了声波能够传递信息;蝙蝠回声定位,利用了声波能够传递信息;大象间通过次声波相互交流,利用了声波能够传递信息,故A符合题意。故选A。

4.D 解析:A.午休时佩戴防噪声耳塞,是阻止声音进入人耳,所以是在人耳处减弱噪声,故A不符合题意;B.学校附近禁止汽车鸣笛,是阻止声源发出声音,所以是在声源处控制噪声,故B不符合题意;C.图书馆内不得大声喧哗,是阻止声源发出声音,所以是在声源处控制噪声,故C不符合题意;D.高架道路两旁的隔音墙,是减弱声音的传播,属于在传播过程中减弱噪声,故D符合题意。故选D。

5.D 解析:A.只有频率在20~20 000 Hz之内的声音才能够被人听到,故A错误;B.声音在不同介质中传播速度不同,在一般情况下,在固体中最快,在液体中次之,在气体中最慢,但固体中的传播速度不一定最快,故B错误;C.声音的传播需要介质,声音在真空中不能传播,故C错误;D.同一介质中,在温度不同的情况下声音传播也不同,声音的传播速度与介质温度有关,故D正确。故选D。

6.A 解析:A.声音的传播需要介质,歌声是通过空气传入人耳的,故A正确;B.高声是指大声说话,指声音的响度大,故B错误;C.声音可以传递信息和能量,听到“折竹声”说明声音可以传递信息,故C错误;D.“山鸟闹”是指干扰到人的正常工作、学习和生活,也会成为噪声,故D错误。故选A。

7.C 解析:在一根较长的注满水的水管的一端用石头敲击一次,产生的敲击声会通过三种不同的介质传播:①沿着固体水管传播;②沿着水管中的液体——水传播;③沿着水管周围的空气传播。由于声音在不同介质中的传播速度不同,在固体中最快,其次是液体,最后是气体,所以在另一端的乙同学听到的第一声是通过水管传来的,第二声是通过水传来的,第三声是通过空气传来的,即共听到三次声音,故C符合题意,A、B、D不符合题意。故选C。

8.D 解析:拨动橡皮筋发出的声音,是由橡皮筋振动产生的,故A错误;橡皮筋发出的声音传播速度与传播声音的介质有关,与振动快慢无关,故B错误;拨动两条橡皮筋,发出声音的响度有可能相同,故C错误;拨动不同橡皮筋,可探究音调与振动频率的关系,故D正确。故选D。

9.A 解析:从图中可以看出,丙和丁的波形不同,音色不同,故A正确;丙图振动有规则,属于乐音,但悦耳的轻音乐如果妨碍了人们的正常休息、学习和工作,或对人们要听的声音产生了干扰,也属于噪声,故B错误;乙和丙振幅相同,故乙、丙响度相同,故C错误;从图中可以看出,甲和乙振动的频率相同,所以音调相同,故D错误。故选A。

10.A 解析:AB.当游客在圜丘顶层的天心石上说话时,听到的声音格外响亮,这是建筑师利用声音的反射,使回声与原声混在一起,声音得到加强,故A正确,B错误;C.超声波超出了人耳的听觉范围,人耳听不到,故C错误;D.声音的传播速度与温度和介质的种类有关,站在圜丘上说话时,声音传播并没有更快,故D错误。故选A。

11.有 17 解析:声音遇到障碍物会反射回来,小明在卧室说话是有回声的,要想区分原声和回音,其时间间隔应大于0.1 s,要想听到回声,人与障碍物之间的距离最少为s=×340 m/s×0.1 s=17 m。所以小明自己听不到,是因为小明距离墙壁不大于17 m。

12.dB 不能 解析:噪声监测器可以测量声音的大小,即响度,其单位是分贝,符号是dB,使用该装置不能减弱噪声。

13.(1)距离 (2)响度

解析:(1)潮水涌来时,水与人的距离减小,声音变大,说明声音的响度除与振幅有关外,还与距离有关。(2)听诊器的作用是使得声音更加集中地向一个方向传播,减少声音的分散,以提高声音的响度。

14.音色 水(或液体) 声源处

解析:“稚子”是根据音色辨别“路人”是陌生人的;“怕得鱼惊不应人”是怕水中的鱼听到声音而受惊,说明声音可以在水(或液体)中传播;“遥招手”“不应人”是为了不发出声音,是在声源处减弱噪声。

15.音色 信息 ③ 解析:诗人辨别出是玉笛的声音,是依据不同声音的音色不同;汽车上的倒车雷达利用了声音可以传递信息;利用次声波可以预报台风、地震,故选③。

16.(1)物体振动 (2)响度 音调

(3)能量

解析:(1)拨动钢尺发出声音,说明声音是由物体振动产生的。(2)保持钢尺伸出桌面的长度不变,用大小不同的力拨动,因为力度不同,物体的振幅不同,则响度不同;改变钢尺伸出桌面的长度,用相同的力拨动,因为钢尺伸出桌面的长度不同,振动的频率不同,则音调不同。(3)拨动钢尺发现烛焰熄灭,说明声波可以传递能量。

17.(1)乒乓球被弹开 声音是由物体振动产生的

(2)在桌面上撒一些纸屑(或其他轻小物体)

(3)空气

(4)铃声越来越小 真空不能传声

18.(1)3、5 (2)二 (3)①40 ②0.6

(4)控制变量法

解析:(1)验证猜想一:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的材料有关,应控制琴弦的长度和横截面积相同而材料不同,由表中实验数据可知,应选序号为3、5的琴弦进行实验。(2)由表中实验数据可知,序号为4、5的两根弦的材料和横截面积相同,长度不同,因此是为了验证琴弦发出声音的音调可能与琴弦的长短有关,即验证猜想二。(3)验证猜想三:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的横截面积有关,应控制琴弦的材料和长度相同而横截面积不同,选用序号为1、2的琴弦进行实验,则2号琴弦的长度应为40 cm,横截面积为0.6 mm2。(4)本实验采用的探究方法是控制变量法。

19.解:由v=可知,超声波信号传播的路程为

s=vt=340 m/s×5×10-3 s=1.7 m,

该同学的头顶到感应器的距离为

s1=×1.7 m=0.85 m,

该同学的身高为

h人=h-s1=2.5 m-0.85 m=1.65 m。

20.解:(1)根据题意可得,超声波探测海洋深度时到达海底所用的时间为

t==2 s。

(2)探测处的海洋深度为

s海洋=v海水t=1 500 m/s×2 s=3 000 m。

(3)这艘轮船当时的速度为

v船=v和-v声空=-v声空=

-340 m/s=10 m/s。

(满分:100分 时间:60分钟)

一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意)

1.(2024新疆中考)下列乐器中,主要通过空气柱的振动发声的是( )

A.编钟 B.二胡 C.钢琴 D.长笛

2.埙(xūn)是我国古代用陶土烧制的一种吹奏乐器,形状为圆形或椭圆形,有六孔,顶端为吹口,亦称“陶埙”,如图所示。在吹埙过程中,按住不同的小孔,其目的是改变其发声的 ( )

A.音调

B.音色

C.响度

D.声速

3.下列关于声音的利用,与其他三项不同的是 ( )

A.超声波清洗眼镜 B.收听广播

C.蝙蝠回声定位 D.大象间的交流

4.(2024济南中考)下列措施是在噪声的传播环节减弱噪声的是 ( )

A.午休时佩戴防噪声耳塞 B.学校附近禁止汽车鸣笛

C.图书馆内不得大声喧哗 D.高架道路两旁的隔音墙

5.关于声现象,下列说法正确的是 ( )

A.只要物体在振动,我们就能听到声音

B.声音在不同介质中传播速度不同,固体中传播速度一定最快

C.声音在真空中的传播速度为340 m/s

D.声音的传播速度与介质温度有关

6.(2024滨州中考)对下列诗句中蕴含的声现象,分析正确的是 ( )

A.“牧童骑黄牛,歌声振林樾”,“歌声”是通过空气传入人耳的

B.“不敢高声语,恐惊天上人”,“高声”是指声音的音调高

C.“夜深知雪重,时闻折竹声”,“折竹声”说明声音可以传递能量

D.“朝来山鸟闹,惊破睡中天”,“山鸟闹”一定是乐音

7.(2025宜昌期中)甲同学在一根较长的注满水的水管的一端用石头敲击一次,乙同学在水管的另一端用耳朵贴着水管听声。乙同学听到的声音次数是 ( )

A.一次 B.两次 C.三次 D.四次

8.绷紧在纸盒上的两条橡皮筋,粗细不同(如图),用手拨动橡皮筋可发出声音。下列说法正确的是 ( )

A.拨动橡皮筋发出的声音,不是振动产生的

B.手拨动越快,橡皮筋发出的声音传播越快

C.拨动两条橡皮筋,发出声音的响度一定不同

D.拨动不同橡皮筋,可探究音调与振动频率的关系

9.把不同的声音输入示波器,显示出的波形图如图所示。下列说法正确的是 ( )

A.丙和丁音色不同

B.丙一定不是噪声

C.乙和丙声音的响度不同

D.甲和乙声音的音调不同

10.如图所示为北京天坛公园里堪称声学建筑奇观之一的圜丘。当游客站在圜丘顶层的天心石上说话时,会感到声音特别洪亮。下列关于声音变得特别洪亮的解释中正确的是 ( )

A.反射的回声与原声混在一起,声音得到了加强

B.圜丘上装有扩音器

C.声音变成了超声波

D.站在圜丘上说话时,声音传播得更快

二、填空题(本大题共5小题,每空2分,共24分)

11.小明在卧室说话, (选填“有”或“没有”)回声,但是小明自己听不到,是因为小明距离墙壁不大于 m。(声音的传播速度为340 m/s)

12.电子噪声监测器能测量声音的响度,如图所示,此时噪声的响度为49.6 (填写单位)。使用该装置 (选填“能”或“不能”)减弱噪声。

13.声音的响度受很多因素影响。根据学过的有关知识回答下列问题:

(1)南宋词人周密在《观潮》中写道:“既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射。”意思是不久(潮水)越来越近,玉城雪岭一般的潮水连天涌来,声音大得像雷霆万钧,震撼天地,激扬喷射。潮水涌来时,声音变大,说明声音的响度除与振幅有关外,还与 有关。

(2)医生为病人诊病所使用的听诊器,如图所示,来自患者的声音通过橡皮管传送到医生的耳朵,这样可以提高声音的 。

第13题图 第14题图

14.古诗词是中华优秀传统文化的精华,我们在学习时常发现有的古诗与物理知识相关。唐代胡令能《小儿垂钓》写道:“蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。”“稚子”是根据 辨别“路人”是陌生人的,“怕得鱼惊”说明声音可以在 中传播,“遥招手”“不应人”是在 减弱噪声。

15.古诗《春夜洛城闻笛》中“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”,诗人辨别出是玉笛的声音,是依据不同声音的 不同;汽车上的倒车雷达利用了声音可以传递 ;属于次声波应用的是 (选填序号:①电视机遥控器,②声呐探测鱼群,③预报台风、地震)。

三、实验探究题(本大题共3小题,第16小题8分,第17小题12分,第18小题10分,共30分)

16.图中是利用钢尺探究声现象的实验情景。

(1)将钢尺紧压在桌面上,一端伸出桌边。拨动钢尺发出声音,说明声音是由 产生的。

(2)保持钢尺伸出桌面的长度不变,用大小不同的力拨动,发出声音的 不同;改变钢尺伸出桌面的长度,用相同的力拨动,发出声音的 不同。

(3)将钢尺伸出桌面的一端对着点燃的蜡烛,拨动钢尺发现烛焰熄灭,说明声波可以传递 。

17.在探究声音的产生与传播时,小明和小华一起做了下面的实验:

图1 图2 图3 图4

(1)如图1所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,可观察到 ,这说明了 。

(2)如图2所示,为了验证(1)中的探究结论,小华同学用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但他几乎没有看到桌子的振动,为了明显地看到实验现象,你的改进方法是 。

(3)如图3所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会发声,并且把泡沫塑料球弹起。该实验能说明 可以传声。

(4)如图4所示,把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,将听到 ,并由此推理可知, 。

18.音乐课上,老师带来吉他给同学们弹奏,随着吉他弹出动听的歌曲,小刚同学发现老师的手指不时变换弹奏的位置,吉他发出不同的音调。学习了声音特性的知识后,小刚想和同学们一起探究吉他发声的音调是否与弦的规格特点不同有关,于是作出了如下的猜想:

猜想一:可能与弦的材料有关;

猜想二:可能与弦的长短有关;

猜想三:可能与弦的横截面积有关。

为了验证以上猜想,他们课后找来一些不同规格的弦, 见下表。

序号 材料 长度/cm 横截面积/mm2

1 钢丝 40 0.3

2 钢丝 ① ②

3 钢丝 80 0.6

4 合金丝 60 0.6

5 合金丝 80 0.6

(1)为了验证猜想一,应选择序号为 的两根弦进行实验。

(2)选择序号为4、5的两根弦进行实验,是为了验证猜想 。

(3)为了验证猜想三,小刚选择序号为1、2的两根弦进行实验,那么表中缺少的数据应为① 、② 。(弦的粗细只有0.3 mm2和0.6 mm2两种规格)

(4)本实验采用的探究方法是 。

四、计算应用题(本大题共2小题,第19小题6分,第20小题10分,共16分。解答时,要求有必要的文字说明、公式和计算步骤等,只写最后结果不得分)

19.如图所示为一种身高测量仪,其顶部的感应器竖直向下发射超声波信号,经下方物体反射后返回,被感应器接收。某同学直立站在测高台上,感应器记录信号从发射到接收所经历的时间为5×10-3 s。已知感应器距测高台的高度为2.5 m,空气中的声速为340 m/s,该同学的身高是多少

20.(2025长沙期中)海面上有一艘大型轮船,为了探测某处海洋的深度,静止在海面上向海底发出超声波,经过4.0 s接收到反射回来的回声。已知超声波在海水中的传播速度为1 500 m/s。

(1)求超声波探测海洋深度时到达海底所用的时间。

(2)求探测处的海洋深度。

(3)当轮船在海面上匀速直线前进时,发现前方1 575 m处有一山崖,于是向山崖发出超声波信号,9 s后接收到返回来的信号。已知超声波在空气中的传播速度为340 m/s,这艘轮船当时的速度为多少

【详解答案】

1.D 解析:A.编钟属于打击乐器,通过编钟的振动发声的,故A不符合题意;B.二胡是弦乐器,通过拉弦时弦的振动发声,故B不符合题意;C.钢琴是弦乐器,通过按琴键时琴弦的振动发声,故C不符合题意;D.长笛是管乐器,通过吹奏时长笛里面的空气柱振动发声,故D符合题意。故选D。

2.A 解析:在吹埙过程中,按住不同的小孔,使振动的空气柱的长短不同,从而使振动的频率不同,所以其目的是改变其发声的音调,故B、C、D不符合题意,A符合题意。故选A。

3.A 解析:超声波清洗眼镜,利用了声波能够传递能量;收听广播,利用了声波能够传递信息;蝙蝠回声定位,利用了声波能够传递信息;大象间通过次声波相互交流,利用了声波能够传递信息,故A符合题意。故选A。

4.D 解析:A.午休时佩戴防噪声耳塞,是阻止声音进入人耳,所以是在人耳处减弱噪声,故A不符合题意;B.学校附近禁止汽车鸣笛,是阻止声源发出声音,所以是在声源处控制噪声,故B不符合题意;C.图书馆内不得大声喧哗,是阻止声源发出声音,所以是在声源处控制噪声,故C不符合题意;D.高架道路两旁的隔音墙,是减弱声音的传播,属于在传播过程中减弱噪声,故D符合题意。故选D。

5.D 解析:A.只有频率在20~20 000 Hz之内的声音才能够被人听到,故A错误;B.声音在不同介质中传播速度不同,在一般情况下,在固体中最快,在液体中次之,在气体中最慢,但固体中的传播速度不一定最快,故B错误;C.声音的传播需要介质,声音在真空中不能传播,故C错误;D.同一介质中,在温度不同的情况下声音传播也不同,声音的传播速度与介质温度有关,故D正确。故选D。

6.A 解析:A.声音的传播需要介质,歌声是通过空气传入人耳的,故A正确;B.高声是指大声说话,指声音的响度大,故B错误;C.声音可以传递信息和能量,听到“折竹声”说明声音可以传递信息,故C错误;D.“山鸟闹”是指干扰到人的正常工作、学习和生活,也会成为噪声,故D错误。故选A。

7.C 解析:在一根较长的注满水的水管的一端用石头敲击一次,产生的敲击声会通过三种不同的介质传播:①沿着固体水管传播;②沿着水管中的液体——水传播;③沿着水管周围的空气传播。由于声音在不同介质中的传播速度不同,在固体中最快,其次是液体,最后是气体,所以在另一端的乙同学听到的第一声是通过水管传来的,第二声是通过水传来的,第三声是通过空气传来的,即共听到三次声音,故C符合题意,A、B、D不符合题意。故选C。

8.D 解析:拨动橡皮筋发出的声音,是由橡皮筋振动产生的,故A错误;橡皮筋发出的声音传播速度与传播声音的介质有关,与振动快慢无关,故B错误;拨动两条橡皮筋,发出声音的响度有可能相同,故C错误;拨动不同橡皮筋,可探究音调与振动频率的关系,故D正确。故选D。

9.A 解析:从图中可以看出,丙和丁的波形不同,音色不同,故A正确;丙图振动有规则,属于乐音,但悦耳的轻音乐如果妨碍了人们的正常休息、学习和工作,或对人们要听的声音产生了干扰,也属于噪声,故B错误;乙和丙振幅相同,故乙、丙响度相同,故C错误;从图中可以看出,甲和乙振动的频率相同,所以音调相同,故D错误。故选A。

10.A 解析:AB.当游客在圜丘顶层的天心石上说话时,听到的声音格外响亮,这是建筑师利用声音的反射,使回声与原声混在一起,声音得到加强,故A正确,B错误;C.超声波超出了人耳的听觉范围,人耳听不到,故C错误;D.声音的传播速度与温度和介质的种类有关,站在圜丘上说话时,声音传播并没有更快,故D错误。故选A。

11.有 17 解析:声音遇到障碍物会反射回来,小明在卧室说话是有回声的,要想区分原声和回音,其时间间隔应大于0.1 s,要想听到回声,人与障碍物之间的距离最少为s=×340 m/s×0.1 s=17 m。所以小明自己听不到,是因为小明距离墙壁不大于17 m。

12.dB 不能 解析:噪声监测器可以测量声音的大小,即响度,其单位是分贝,符号是dB,使用该装置不能减弱噪声。

13.(1)距离 (2)响度

解析:(1)潮水涌来时,水与人的距离减小,声音变大,说明声音的响度除与振幅有关外,还与距离有关。(2)听诊器的作用是使得声音更加集中地向一个方向传播,减少声音的分散,以提高声音的响度。

14.音色 水(或液体) 声源处

解析:“稚子”是根据音色辨别“路人”是陌生人的;“怕得鱼惊不应人”是怕水中的鱼听到声音而受惊,说明声音可以在水(或液体)中传播;“遥招手”“不应人”是为了不发出声音,是在声源处减弱噪声。

15.音色 信息 ③ 解析:诗人辨别出是玉笛的声音,是依据不同声音的音色不同;汽车上的倒车雷达利用了声音可以传递信息;利用次声波可以预报台风、地震,故选③。

16.(1)物体振动 (2)响度 音调

(3)能量

解析:(1)拨动钢尺发出声音,说明声音是由物体振动产生的。(2)保持钢尺伸出桌面的长度不变,用大小不同的力拨动,因为力度不同,物体的振幅不同,则响度不同;改变钢尺伸出桌面的长度,用相同的力拨动,因为钢尺伸出桌面的长度不同,振动的频率不同,则音调不同。(3)拨动钢尺发现烛焰熄灭,说明声波可以传递能量。

17.(1)乒乓球被弹开 声音是由物体振动产生的

(2)在桌面上撒一些纸屑(或其他轻小物体)

(3)空气

(4)铃声越来越小 真空不能传声

18.(1)3、5 (2)二 (3)①40 ②0.6

(4)控制变量法

解析:(1)验证猜想一:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的材料有关,应控制琴弦的长度和横截面积相同而材料不同,由表中实验数据可知,应选序号为3、5的琴弦进行实验。(2)由表中实验数据可知,序号为4、5的两根弦的材料和横截面积相同,长度不同,因此是为了验证琴弦发出声音的音调可能与琴弦的长短有关,即验证猜想二。(3)验证猜想三:琴弦发出声音的音调可能与琴弦的横截面积有关,应控制琴弦的材料和长度相同而横截面积不同,选用序号为1、2的琴弦进行实验,则2号琴弦的长度应为40 cm,横截面积为0.6 mm2。(4)本实验采用的探究方法是控制变量法。

19.解:由v=可知,超声波信号传播的路程为

s=vt=340 m/s×5×10-3 s=1.7 m,

该同学的头顶到感应器的距离为

s1=×1.7 m=0.85 m,

该同学的身高为

h人=h-s1=2.5 m-0.85 m=1.65 m。

20.解:(1)根据题意可得,超声波探测海洋深度时到达海底所用的时间为

t==2 s。

(2)探测处的海洋深度为

s海洋=v海水t=1 500 m/s×2 s=3 000 m。

(3)这艘轮船当时的速度为

v船=v和-v声空=-v声空=

-340 m/s=10 m/s。

同课章节目录