1.《大青树下的小学》 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 1.《大青树下的小学》 同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 19.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 09:18:37 | ||

图片预览

文档简介

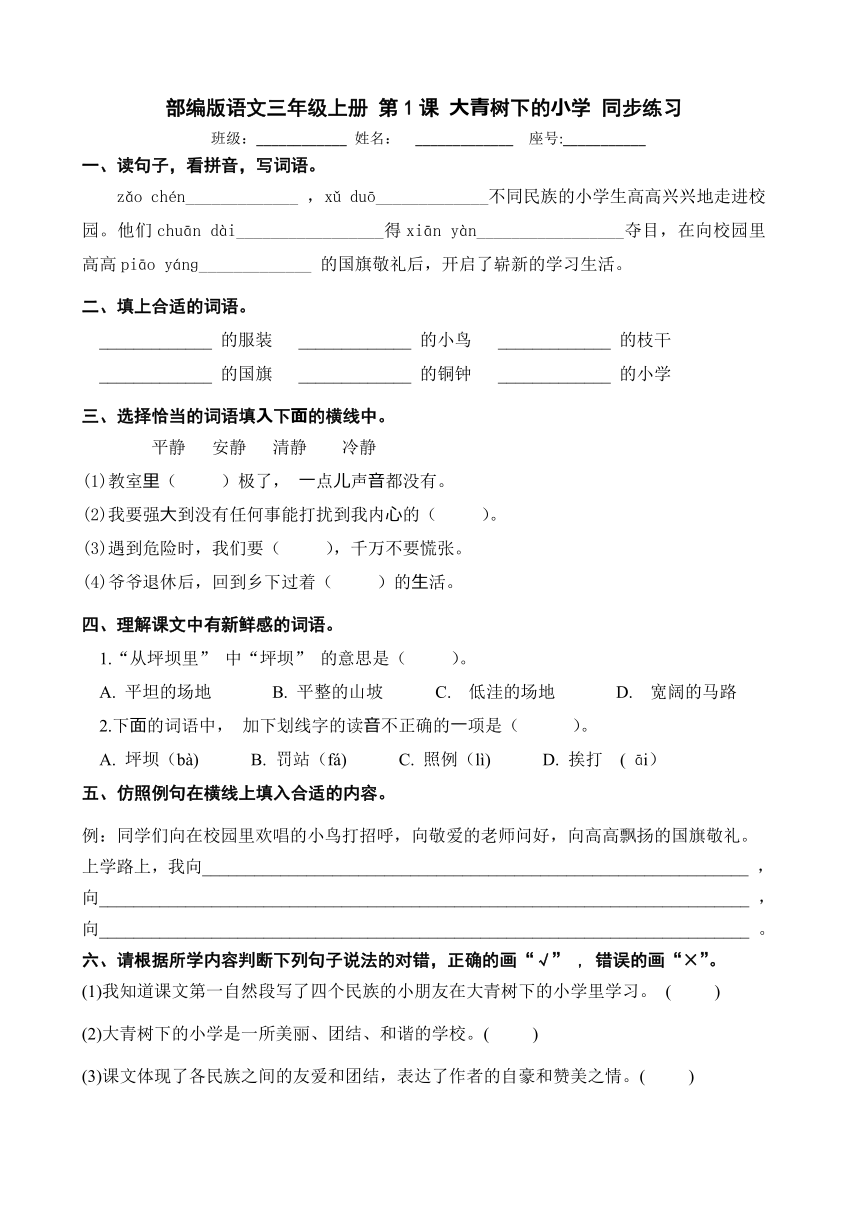

部编版语文三年级上册 第1课 树下的 学 同步练习

班级:____________ 姓名: _____________ 座号:___________

读句子,看拼音,写词语。

zǎo chén_____________ ,xǔ duō_____________不同民族的小学生高高兴兴地走进校园。他们chuān dài_________________得xiān yàn_________________夺目,在向校园里高高piāo yánɡ_____________ 的国旗敬礼后,开启了崭新的学习生活。

二、填上合适的词语。

_____________ 的服装 _____________ 的小鸟 _____________ 的枝干

_____________ 的国旗 _____________ 的铜钟 _____________ 的小学

三、选择恰当的词语填 下 的横线中。

平静 安静 清静 冷静

(1)教室 ( )极了, 点 声 都没有。

(2)我要强 到没有任何事能打扰到我内 的( )。

(3)遇到危险时,我们要( ),千万不要慌张。

(4)爷爷退休后,回到乡下过着( )的 活。

四、理解课文中有新鲜感的词语。

1.“从坪坝里” 中“坪坝” 的意思是( )。

A. 平坦的场地 B. 平整的山坡 C. 低洼的场地 D. 宽阔的马路

2.下 的词语中, 加下划线字的读 不正确的 项是( )。

A. 坪坝(bà) B. 罚站(fá) C. 照例(lì) D. 挨打 ( āi)

五、仿照例句在横线上填入合适的内容。

例:同学们向在校园里欢唱的小鸟打招呼,向敬爱的老师问好,向高高飘扬的国旗敬礼。

上学路上,我向_______________________________________________________________ ,

向___________________________________________________________________________ ,

向___________________________________________________________________________ 。

六、请根据所学内容判断下列句子说法的对错,正确的画“√” , 错误的画“×”。

(1)我知道课文第一自然段写了四个民族的小朋友在大青树下的小学里学习。 ( )

(2)大青树下的小学是一所美丽、团结、和谐的学校。( )

(3)课文体现了各民族之间的友爱和团结,表达了作者的自豪和赞美之情。( )

(4)课文第四自然段写古老的铜钟和凤尾竹的影子,增添了学校的乡村气息和民族特色。( )

七、阅读理解。

大青树下的小学(节选)

上课了,不同 族的 学 ,在同 间教室 学习。 家 起朗读课 ,那声 真好听!这时候,窗外 分安静,树枝不摇了,鸟 不叫了,蝴蝶停在花朵上,好像都在听同学们读课 。最有趣的是,跑来了两只猴 。这些 林 的朋友,是那样好奇地听着。下课了, 家在 树下跳孔雀舞,摔跤,做游戏,招引来许多 鸟,连松 也赶来看热闹。

1.选 中,在窗外安静听同学们读书的有树枝、 、 和 。

2.选 是从同学们 和 两个时间段的活动来写校园 活的。两个场景的特点分别是“安静”和“ _____________”(用原文词语填空)。

3.判断下列说法是否正确,正确的打“√”, 错误的打“×”。

(1)鸟 不叫了,蝴蝶停在花朵,是因为它们在看 学 摔跤。 ( )

(2)下课了,同学们招引来许多 动物,孔雀在 树下跳起了舞。( )

(3)鸟 、蝴蝶、猴 、松 都喜欢 树下的 学。 ( )

4.关于文段内容,下列选项中理解正确的是( )

A. 把鸟儿、蝴蝶当作人来写,富有童真童趣,从侧面描写了同学们读书好听。

B. 花儿和蝴蝶也喜欢看书。

C. 孩子们读书的声音吸引了树枝、鸟儿和蝴蝶。

D. 小鸟、松鼠的出现为学校增添了欢快活泼的气氛。

5. 树下的 学和你所在的学校有哪 不 样? 少选择 处对 着写 写。

八、题 :学校 的__________

学校 ,与你朝夕相伴的 师和同学,谁给你留下了最深刻的印象?你能抓住这个 外貌或性格上的 两个特点,描写 下他(她)吗?希望你能 独特的视角、 动的语 展现 个有特点的他(她)。要求语句通顺,尝试使 有新鲜感的词句。

参考答案

一、早晨,许多, 穿戴,鲜艳,飘扬

二、鲜艳,欢唱,粗壮,飘扬,古老,可爱

三、(1) 安静; (2) 平静; (3) 冷静; (4) 清静;

四、1.A 2. D

五、 路边盛开的花朵微笑,晨练的爷爷奶奶问好,执勤的交警叔叔致敬。

六、(1) B (2) A (3) A (4) A

七、1.鸟儿,蝴蝶,猴子

2.上课,下课,热闹

3.××√

4. ACD

5. 例:在 树下的 学中可以看到猴 、松 等各种动物,我所在的学校看不到这么多动物。

八、略

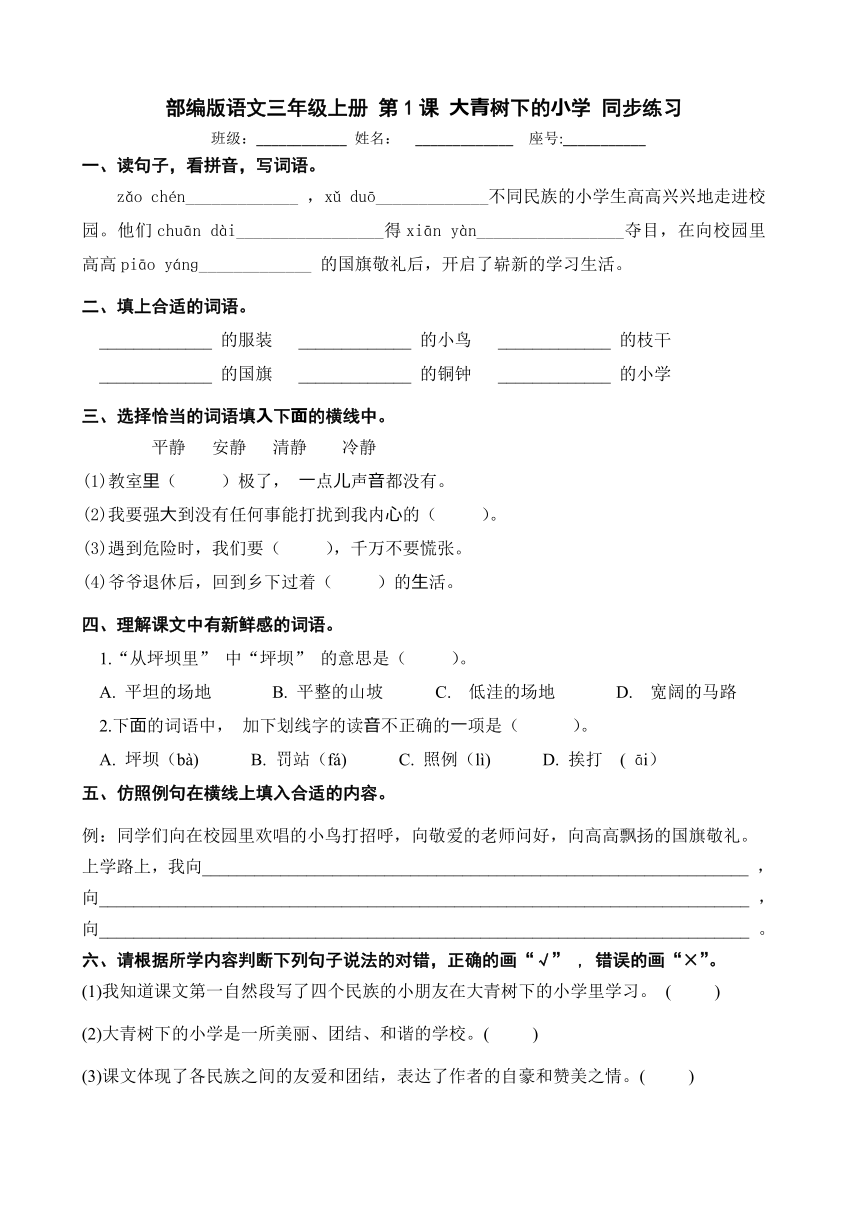

班级:____________ 姓名: _____________ 座号:___________

读句子,看拼音,写词语。

zǎo chén_____________ ,xǔ duō_____________不同民族的小学生高高兴兴地走进校园。他们chuān dài_________________得xiān yàn_________________夺目,在向校园里高高piāo yánɡ_____________ 的国旗敬礼后,开启了崭新的学习生活。

二、填上合适的词语。

_____________ 的服装 _____________ 的小鸟 _____________ 的枝干

_____________ 的国旗 _____________ 的铜钟 _____________ 的小学

三、选择恰当的词语填 下 的横线中。

平静 安静 清静 冷静

(1)教室 ( )极了, 点 声 都没有。

(2)我要强 到没有任何事能打扰到我内 的( )。

(3)遇到危险时,我们要( ),千万不要慌张。

(4)爷爷退休后,回到乡下过着( )的 活。

四、理解课文中有新鲜感的词语。

1.“从坪坝里” 中“坪坝” 的意思是( )。

A. 平坦的场地 B. 平整的山坡 C. 低洼的场地 D. 宽阔的马路

2.下 的词语中, 加下划线字的读 不正确的 项是( )。

A. 坪坝(bà) B. 罚站(fá) C. 照例(lì) D. 挨打 ( āi)

五、仿照例句在横线上填入合适的内容。

例:同学们向在校园里欢唱的小鸟打招呼,向敬爱的老师问好,向高高飘扬的国旗敬礼。

上学路上,我向_______________________________________________________________ ,

向___________________________________________________________________________ ,

向___________________________________________________________________________ 。

六、请根据所学内容判断下列句子说法的对错,正确的画“√” , 错误的画“×”。

(1)我知道课文第一自然段写了四个民族的小朋友在大青树下的小学里学习。 ( )

(2)大青树下的小学是一所美丽、团结、和谐的学校。( )

(3)课文体现了各民族之间的友爱和团结,表达了作者的自豪和赞美之情。( )

(4)课文第四自然段写古老的铜钟和凤尾竹的影子,增添了学校的乡村气息和民族特色。( )

七、阅读理解。

大青树下的小学(节选)

上课了,不同 族的 学 ,在同 间教室 学习。 家 起朗读课 ,那声 真好听!这时候,窗外 分安静,树枝不摇了,鸟 不叫了,蝴蝶停在花朵上,好像都在听同学们读课 。最有趣的是,跑来了两只猴 。这些 林 的朋友,是那样好奇地听着。下课了, 家在 树下跳孔雀舞,摔跤,做游戏,招引来许多 鸟,连松 也赶来看热闹。

1.选 中,在窗外安静听同学们读书的有树枝、 、 和 。

2.选 是从同学们 和 两个时间段的活动来写校园 活的。两个场景的特点分别是“安静”和“ _____________”(用原文词语填空)。

3.判断下列说法是否正确,正确的打“√”, 错误的打“×”。

(1)鸟 不叫了,蝴蝶停在花朵,是因为它们在看 学 摔跤。 ( )

(2)下课了,同学们招引来许多 动物,孔雀在 树下跳起了舞。( )

(3)鸟 、蝴蝶、猴 、松 都喜欢 树下的 学。 ( )

4.关于文段内容,下列选项中理解正确的是( )

A. 把鸟儿、蝴蝶当作人来写,富有童真童趣,从侧面描写了同学们读书好听。

B. 花儿和蝴蝶也喜欢看书。

C. 孩子们读书的声音吸引了树枝、鸟儿和蝴蝶。

D. 小鸟、松鼠的出现为学校增添了欢快活泼的气氛。

5. 树下的 学和你所在的学校有哪 不 样? 少选择 处对 着写 写。

八、题 :学校 的__________

学校 ,与你朝夕相伴的 师和同学,谁给你留下了最深刻的印象?你能抓住这个 外貌或性格上的 两个特点,描写 下他(她)吗?希望你能 独特的视角、 动的语 展现 个有特点的他(她)。要求语句通顺,尝试使 有新鲜感的词句。

参考答案

一、早晨,许多, 穿戴,鲜艳,飘扬

二、鲜艳,欢唱,粗壮,飘扬,古老,可爱

三、(1) 安静; (2) 平静; (3) 冷静; (4) 清静;

四、1.A 2. D

五、 路边盛开的花朵微笑,晨练的爷爷奶奶问好,执勤的交警叔叔致敬。

六、(1) B (2) A (3) A (4) A

七、1.鸟儿,蝴蝶,猴子

2.上课,下课,热闹

3.××√

4. ACD

5. 例:在 树下的 学中可以看到猴 、松 等各种动物,我所在的学校看不到这么多动物。

八、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 大青树下的小学

- 2 花的学校

- 3 *不懂就要问

- 习作:猜猜他是谁

- 语文园地

- 第二单元

- 4 古诗三首

- 5 铺满金色巴掌的水泥道

- 6 秋天的雨

- 7 *听听,秋的声音

- 习作:写日记

- 语文园地

- 第三单元

- 8 卖火柴的小女孩

- 9 *那一定会很好

- 10 在牛肚子里旅行

- 11 *一块奶酪

- 习作:我来编童话

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 总也倒不了的老屋

- 13* 胡萝卜先生的长胡子

- 14* 小狗学叫

- 口语交际:名字里的故事

- 习作:续写故事

- 语文园地

- 第五单元

- 15 搭船的鸟

- 16 金色的草地

- 习作例文

- 习作:我们眼中的缤纷世界

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 富饶的西沙群岛

- 19 海滨小城

- 20 美丽的小兴安岭

- 习作:这儿真美

- 语文园地

- 第七单元

- 21 大自然的声音

- 22 读不完的大书

- 23 父亲、树林和鸟

- 口语交际:身边的“小事”

- 习作:我有一个想法

- 语文园地

- 第八单元

- 24 司马光

- 25 掌声

- 26 灰雀

- 27 *手术台就是阵地

- 口语交际:请教

- 习作:那次玩得真高兴

- 语文园地