10.2《师说》课件(共30张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 10.2《师说》课件(共30张PPT)统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 46.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

师 说

高中必修上册第六单元——学习之道

掌握重要实词的意义和用法,积累相关虚词的意义和用法,了解文中的特殊句式。

教学目标

提升自读注解、疏通浅易文言文的能力。

了解作者观点,学习文章的对比说理的方法。

树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的风气。

一、初读感知

导入新课

1

教学过程

潮州的山水因一个人而改姓。去过潮州的人都知道,潮州有一条江叫做韩江,有座山叫做韩山,有一条堤岸叫做韩堤,有座公祠叫做韩文公祠,甚至在潮州市你会发现有很多人名字当中也有一韩字。之所以在潮州韩字大行其道,归根结底都是韩愈惹的“祸”。

一、初读感知

导入新课

1

教学过程

潮州的山水因一个人而改姓。去过潮州的人都知道,潮州有一条江叫做韩江,有座山叫做韩山,有一条堤岸叫做韩堤,有座公祠叫做韩文公祠,甚至在潮州市你会发现有很多人名字当中也有一韩字。之所以在潮州韩字大行其道,归根结底都是韩愈惹的“祸”。

一、初读感知

教学过程

可以发表议论,也可以记事,属议论文,

大多是陈述作者对某个问题的见解,有 点像现代杂文的风格。

“说”与“论”无大异,所以后来统称 说理辨析之文为论说文。

“说”,是古代用记叙、议论或说明等

方式来阐述事理的文体,是古代议论说 明一类文章的总称。

“说”

一、初读感知

教学过程

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、 苏辙、王安石、曾巩

指唐朝韩愈和宋朝苏轼的文章气势磅礴,如 海如潮。这就明确指出了韩愈的散文风格— —气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充 沛 。苏洵说“韩子之文,如大江大河,浑浩 流 转 ” 。

唐宋八大家

古文运动

韩潮苏海

和韩愈有关的三个关键词

一、初读感知

创作背景

2

教学过程

在中国,自古以来就有从师的风尚,但是唐朝时候,人们却以从师为耻。柳宗元说:“由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。” (《答韦中立论师道书》)

课文诵读

3

教学过程

欣赏课文诵读视频:①注意字词读音;②注意断句和节奏。

一、初读感知

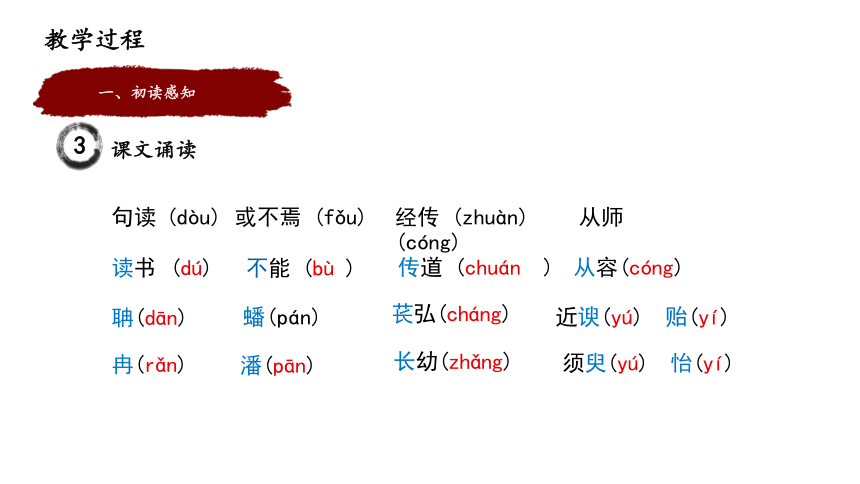

课文诵读

3

教学过程

一、初读感知

传道 (chuán ) 从容(cóng)

苌弘(cháng) 近谀(yú) 贻(yí)

长幼(zhǎng) 须臾(yú) 怡(yí)

或不焉 (fǒu)

不能 (bù )

蟠(pán)

潘(pān)

句读 (dòu)

读书 (dú)

聃(dān)

冉(rǎn)

经传 (zhuàn) 从师(cóng)

二、文本详析

(一)第1段:

教学过程

把“人非生而知之者,孰能无惑?”中的“孰”字改为“岂”字,如何?

第1段论述了哪几层意思?

明确:不好。“岂”字只是简单的反问,不如“孰”字,有照应下文“古之圣人”的作用,强调无人例外。

明确:一是“师”之责,二是从师的必要性,三是从师的标准。

二、文本详析

(二)第2段:

教学过程

“呜呼”与“嗟乎”能否交换位置?

下面句中加点的虚词,如果删去,语气会有怎样的变化?

明确:这两个叹词有时区分并不严格,但在本段中则有明显区别,不能交换位置。“嗟乎”表慨叹,“呜呼”表悲叹。朗读时应注意这两种语气。

明确:删去之后,慨叹之意不足。

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

教学过程

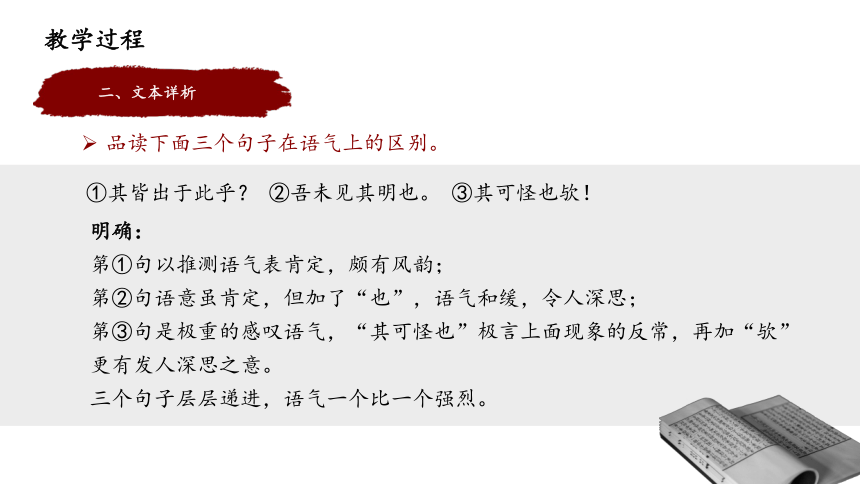

品读下面三个句子在语气上的区别。

①其皆出于此乎? ②吾未见其明也。 ③其可怪也欤!

明确:

第①句以推测语气表肯定,颇有风韵;

第②句语意虽肯定,但加了“也”,语气和缓,令人深思;

第③句是极重的感叹语气,“其可怪也”极言上面现象的反常,再加“欤”更有发人深思之意。

三个句子层层递进,语气一个比一个强烈。

二、文本详析

(三)第3段:

教学过程

该段朗读时较前面两段语气有何变化?为什么?

第3段的论点是什么?以孔子为例,有什么好处?

明确:前面两段语气富有变化,该段语气较为单一,即只有肯定、明确的语气,谈的是圣人从师之事,语意明确,语气果断。

明确:

论点:圣人无常师。

好处:以孔子为例,有言有行,十分典型,以一当十。试想,被誉为“万世师表”的孔子尚且从师学习、广泛学习,何况其他人呢?

二、文本详析

教学过程

1.文中出现的“所以”与今天的“所以”是否相同?如何理解?

明确:

文中的“所以”不同于今天的“所以”。文中的“所以”是个固定虚词,一般情况下有两个义项:一是“用来……的”,表凭借、工具、方法;二是表原因,可译为“……的原因”。而今天的“所以”是个连词,表示因果关系。“所以”在文言文中出现的频率较高,理解时需格外留心。

三、深入探究

教学过程

2.请找出文中带“师”字的句子,说说“师”字的意思及词性,并深入思考作者所讲的“师”的含义。

“师”在本文中主要有名词与动词两种。作名词,有两个意思:一是老师,如“古之学者必有师”中的“师”;二是擅长某种特长的人,如“巫医乐师百工之人”中的“师”。作动词,有两个意思:一是名词活用为意动词,如“吾从而师之”中的“师”;二是用作动词,意为“学习”,如“吾师道也”中的“师”。

明确:

三、深入探究

教学过程

3.韩愈所讲的“师”是否就是一般意义上的“老师”?

韩愈所讲的“师”不是一般意义上的“老师”。因为作者在课文第2段中明确提出“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”,显然,作者认为教小孩读书和断句的老师不是他所讲的“师”,他所讲的“师”应是“传道受业解惑”的。“道”即儒家思想,“业”就是承载这一思想的儒家经典著作,“惑”就是学习这些著作时碰到的疑难问题。韩愈所讲的“师”指的就是这样一个特定的群体。由此可以衍生出一个问题:谁能成为这样的“师”?从文中可知应是掌握“道”的人,“道之所存,师之所存也”。正因为如此,为师者便可以突破地位、年龄的界限。

明确:

三、深入探究

三、深入探究

教学过程

4.第2段是全文的重点段,它在论证上有两大特点:使用对比,气盛言宜。说说该段用了几组对比,这样对比有何作用。抓住一些标志性语句,看看作者的情感有怎样的变化。

(1)这一段用了三组正反对比的事实作论据。

第一组,古之圣人与今之众人对比:古之圣人从师而问,今之众人耻学于师。第二组,对其子与对其身对比:爱其子,择师而教;于其身,耻学于师。

第三组,巫医乐师百工之人与士大夫之族对比:巫医乐师百工之人不耻相师,士大夫之族群聚而笑之。

明确:

教学过程

(2)在对比中得出结论:“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”从批判反面现象中阐明论点:古之学者必有师。

(3)在本段中作者的情感是渐次强烈起来的。首先在将“古之圣人”与“今之众人”的行为进行比较后,作者说“其皆出于此乎”,只是一种推测语气。而在对家长两种行为比较后,用“惑矣”有所感叹;又在对“童子之师”与作者所说的“师”作了区别后,再用“吾未见其明也”的肯定语气,情绪有所加强。在把士大夫之族与巫医乐师百工之人对比后,则用了“其可怪也欤”这样的反问语气,使得情绪更为激烈。这段体现了作者文势汹涌的风格特点,真是“韩文如潮”,一潮高过一潮,一潮急过一潮。

三、深入探究

教学过程

5.本文有哪些思想观点在今天仍有借鉴意义?哪些观点值得商榷?

(1)《师说》中所体现的进步思想至少有三点:

① 突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,拓展到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个全新的概念。这在当时是一个了不起的创新,在今天仍有现实意义。

② 针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师观念。这种新观念,开拓了为师者的广阔领域。

③ 在“道之所存,师之所存”这一观点的指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这种思想闪耀着朴素的辩证唯物论的光辉。

明确:

三、深入探究

教学过程

(2)这种观点态度值得商榷:

在对待“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的态度上,虽然肯定前者否定后者,但从“今其智乃反不能及”句意看,他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见,这体现出韩愈思想的局限性。

三、深入探究

文言知识

(1)通假字

例句

指出通假本字及意义

①所以传道受业解惑也

同“授”,传授

②或师焉,或不焉

同“否”,这里指不从师学习

文言知识

词语 例句

解析(古今义)

①学者 古之学者必 有师

古 义 :求学的人

今义:在学术上有一定成就的人

②从而 吾从而师之

古 义 ;两个词,跟随并且

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结

果、目的等;因此就

③众人 今之众人, 其下圣人也 亦远矣

古 义 :一般人

今义:大家,许多人

(2)古今异义词

文言知识

词语 例句 解析(古今义)

④小学 小学而大 遗,吾未 见其明也 古义小的方面学习 今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、 少年以全面的基础教育 ⑤不必 师不必贤 于弟子 古义: 不一定 今义:表示事理上或情理上不需要

⑥古文 年十七: 好古文 古 义 :先秦两汉时期的散文,与骈文相对 今义:五四以前的文言文的统称(一般不包括“骈文 ”)

文言知识

词语 例句

释义项(或用法)

①师 古之学者必有师

名词,老师

师道之不传也久矣

动词,从师,尊师

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之

名词的意动用法,

以……为师

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

动词,学习

十年春,齐师伐我

名词,军队

(3)多义实词

文言知识

词语 例句

释义项(或用法)

②传 师者,所以传道受业解惑也

动词,传授

师道之不传也久矣

动词,流传

六艺经传皆通习之

名词,古代解释经书的著作

③道 吾师道也

名词,道理

师道之不传也久矣

名词,风尚

不足为外人道也

动词,说

道相似也

名词,道德学问

策之不以其道

名词,方法

词语 例句

释义项(或用法)

④惑 惑之不解

名词,疑惑

于其身也,则耻师焉,惑矣

形容词,糊涂

惑而不从师

动词,遇到疑难问题

文言知识

文言知识

词语 例句

释义项(或用法)

①其 其闻道也固先乎吾

人称代词,他

授之书而习其句读者

代词,相当于“之”,指童子

古之圣人,其出人也远矣

人称代词,他们

夫庸知其年之先后生于吾乎

人称代词,他(他们)

其皆出于此乎

暗气副词,表猜测,大概

其可怪也欤

语气副词,表反问,难道

(5)重点虚词

文言知识

词语 例句

释义项(或用法)

2 7 古之学者必有师

助词,相当于“的”

择师而教之

第三人称代词,他

郯子之徒

指示代词,那

师道之不复,可知矣

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

六艺经传皆通习之

助词,在句中只起调节音节的作用,无

实义

文言知识

词语 例句

释义项(用法)

而 吾从而师之

(连词,表顺承,不译)

授之书而习其句读者

(连词,表并列,并且,同时)

人非生而知之者

(连词,表顺承,不译)

惑而不从师

(连词,表转折,却)

小学而大遗

(连词,表转折,但是)

则群聚而笑之

(连词,表修饰,不译)

择师而教之

(连词,表顺承,不译)

如是而已 (与

“已”连用,表陈述语气,而已,罢了

作者明确指出教师的职责是“传道受业解惑”,而居首位的是“传道”,因而提出“师道”的口号,以恢复儒家的“道统”。而要恢复儒家道统,就要在文风上来一个解放,提倡古文,反对骈体文。提倡尊师重道,推进古文运动。

课堂总结

师 说

高中必修上册第六单元——学习之道

掌握重要实词的意义和用法,积累相关虚词的意义和用法,了解文中的特殊句式。

教学目标

提升自读注解、疏通浅易文言文的能力。

了解作者观点,学习文章的对比说理的方法。

树立尊师重教的思想,培养谦虚好学的风气。

一、初读感知

导入新课

1

教学过程

潮州的山水因一个人而改姓。去过潮州的人都知道,潮州有一条江叫做韩江,有座山叫做韩山,有一条堤岸叫做韩堤,有座公祠叫做韩文公祠,甚至在潮州市你会发现有很多人名字当中也有一韩字。之所以在潮州韩字大行其道,归根结底都是韩愈惹的“祸”。

一、初读感知

导入新课

1

教学过程

潮州的山水因一个人而改姓。去过潮州的人都知道,潮州有一条江叫做韩江,有座山叫做韩山,有一条堤岸叫做韩堤,有座公祠叫做韩文公祠,甚至在潮州市你会发现有很多人名字当中也有一韩字。之所以在潮州韩字大行其道,归根结底都是韩愈惹的“祸”。

一、初读感知

教学过程

可以发表议论,也可以记事,属议论文,

大多是陈述作者对某个问题的见解,有 点像现代杂文的风格。

“说”与“论”无大异,所以后来统称 说理辨析之文为论说文。

“说”,是古代用记叙、议论或说明等

方式来阐述事理的文体,是古代议论说 明一类文章的总称。

“说”

一、初读感知

教学过程

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、 苏辙、王安石、曾巩

指唐朝韩愈和宋朝苏轼的文章气势磅礴,如 海如潮。这就明确指出了韩愈的散文风格— —气势磅礴,汪洋恣肆,自由奔放,感情充 沛 。苏洵说“韩子之文,如大江大河,浑浩 流 转 ” 。

唐宋八大家

古文运动

韩潮苏海

和韩愈有关的三个关键词

一、初读感知

创作背景

2

教学过程

在中国,自古以来就有从师的风尚,但是唐朝时候,人们却以从师为耻。柳宗元说:“由魏、晋以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名。” (《答韦中立论师道书》)

课文诵读

3

教学过程

欣赏课文诵读视频:①注意字词读音;②注意断句和节奏。

一、初读感知

课文诵读

3

教学过程

一、初读感知

传道 (chuán ) 从容(cóng)

苌弘(cháng) 近谀(yú) 贻(yí)

长幼(zhǎng) 须臾(yú) 怡(yí)

或不焉 (fǒu)

不能 (bù )

蟠(pán)

潘(pān)

句读 (dòu)

读书 (dú)

聃(dān)

冉(rǎn)

经传 (zhuàn) 从师(cóng)

二、文本详析

(一)第1段:

教学过程

把“人非生而知之者,孰能无惑?”中的“孰”字改为“岂”字,如何?

第1段论述了哪几层意思?

明确:不好。“岂”字只是简单的反问,不如“孰”字,有照应下文“古之圣人”的作用,强调无人例外。

明确:一是“师”之责,二是从师的必要性,三是从师的标准。

二、文本详析

(二)第2段:

教学过程

“呜呼”与“嗟乎”能否交换位置?

下面句中加点的虚词,如果删去,语气会有怎样的变化?

明确:这两个叹词有时区分并不严格,但在本段中则有明显区别,不能交换位置。“嗟乎”表慨叹,“呜呼”表悲叹。朗读时应注意这两种语气。

明确:删去之后,慨叹之意不足。

师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!

教学过程

品读下面三个句子在语气上的区别。

①其皆出于此乎? ②吾未见其明也。 ③其可怪也欤!

明确:

第①句以推测语气表肯定,颇有风韵;

第②句语意虽肯定,但加了“也”,语气和缓,令人深思;

第③句是极重的感叹语气,“其可怪也”极言上面现象的反常,再加“欤”更有发人深思之意。

三个句子层层递进,语气一个比一个强烈。

二、文本详析

(三)第3段:

教学过程

该段朗读时较前面两段语气有何变化?为什么?

第3段的论点是什么?以孔子为例,有什么好处?

明确:前面两段语气富有变化,该段语气较为单一,即只有肯定、明确的语气,谈的是圣人从师之事,语意明确,语气果断。

明确:

论点:圣人无常师。

好处:以孔子为例,有言有行,十分典型,以一当十。试想,被誉为“万世师表”的孔子尚且从师学习、广泛学习,何况其他人呢?

二、文本详析

教学过程

1.文中出现的“所以”与今天的“所以”是否相同?如何理解?

明确:

文中的“所以”不同于今天的“所以”。文中的“所以”是个固定虚词,一般情况下有两个义项:一是“用来……的”,表凭借、工具、方法;二是表原因,可译为“……的原因”。而今天的“所以”是个连词,表示因果关系。“所以”在文言文中出现的频率较高,理解时需格外留心。

三、深入探究

教学过程

2.请找出文中带“师”字的句子,说说“师”字的意思及词性,并深入思考作者所讲的“师”的含义。

“师”在本文中主要有名词与动词两种。作名词,有两个意思:一是老师,如“古之学者必有师”中的“师”;二是擅长某种特长的人,如“巫医乐师百工之人”中的“师”。作动词,有两个意思:一是名词活用为意动词,如“吾从而师之”中的“师”;二是用作动词,意为“学习”,如“吾师道也”中的“师”。

明确:

三、深入探究

教学过程

3.韩愈所讲的“师”是否就是一般意义上的“老师”?

韩愈所讲的“师”不是一般意义上的“老师”。因为作者在课文第2段中明确提出“彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也”,显然,作者认为教小孩读书和断句的老师不是他所讲的“师”,他所讲的“师”应是“传道受业解惑”的。“道”即儒家思想,“业”就是承载这一思想的儒家经典著作,“惑”就是学习这些著作时碰到的疑难问题。韩愈所讲的“师”指的就是这样一个特定的群体。由此可以衍生出一个问题:谁能成为这样的“师”?从文中可知应是掌握“道”的人,“道之所存,师之所存也”。正因为如此,为师者便可以突破地位、年龄的界限。

明确:

三、深入探究

三、深入探究

教学过程

4.第2段是全文的重点段,它在论证上有两大特点:使用对比,气盛言宜。说说该段用了几组对比,这样对比有何作用。抓住一些标志性语句,看看作者的情感有怎样的变化。

(1)这一段用了三组正反对比的事实作论据。

第一组,古之圣人与今之众人对比:古之圣人从师而问,今之众人耻学于师。第二组,对其子与对其身对比:爱其子,择师而教;于其身,耻学于师。

第三组,巫医乐师百工之人与士大夫之族对比:巫医乐师百工之人不耻相师,士大夫之族群聚而笑之。

明确:

教学过程

(2)在对比中得出结论:“师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!”从批判反面现象中阐明论点:古之学者必有师。

(3)在本段中作者的情感是渐次强烈起来的。首先在将“古之圣人”与“今之众人”的行为进行比较后,作者说“其皆出于此乎”,只是一种推测语气。而在对家长两种行为比较后,用“惑矣”有所感叹;又在对“童子之师”与作者所说的“师”作了区别后,再用“吾未见其明也”的肯定语气,情绪有所加强。在把士大夫之族与巫医乐师百工之人对比后,则用了“其可怪也欤”这样的反问语气,使得情绪更为激烈。这段体现了作者文势汹涌的风格特点,真是“韩文如潮”,一潮高过一潮,一潮急过一潮。

三、深入探究

教学过程

5.本文有哪些思想观点在今天仍有借鉴意义?哪些观点值得商榷?

(1)《师说》中所体现的进步思想至少有三点:

① 突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书而习其句读”的“受业”,拓展到“传道”“解惑”,明确提出“师者,所以传道受业解惑也”这个全新的概念。这在当时是一个了不起的创新,在今天仍有现实意义。

② 针对“士大夫之族”的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”的全新的从师观念。这种新观念,开拓了为师者的广阔领域。

③ 在“道之所存,师之所存”这一观点的指导下,从“闻道有先后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长的。这种思想闪耀着朴素的辩证唯物论的光辉。

明确:

三、深入探究

教学过程

(2)这种观点态度值得商榷:

在对待“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的态度上,虽然肯定前者否定后者,但从“今其智乃反不能及”句意看,他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见,这体现出韩愈思想的局限性。

三、深入探究

文言知识

(1)通假字

例句

指出通假本字及意义

①所以传道受业解惑也

同“授”,传授

②或师焉,或不焉

同“否”,这里指不从师学习

文言知识

词语 例句

解析(古今义)

①学者 古之学者必 有师

古 义 :求学的人

今义:在学术上有一定成就的人

②从而 吾从而师之

古 义 ;两个词,跟随并且

今义:连词,上文是原因、方法等,下文是结

果、目的等;因此就

③众人 今之众人, 其下圣人也 亦远矣

古 义 :一般人

今义:大家,许多人

(2)古今异义词

文言知识

词语 例句 解析(古今义)

④小学 小学而大 遗,吾未 见其明也 古义小的方面学习 今义:对儿童、少年实施初等教育的学校,给儿童、 少年以全面的基础教育 ⑤不必 师不必贤 于弟子 古义: 不一定 今义:表示事理上或情理上不需要

⑥古文 年十七: 好古文 古 义 :先秦两汉时期的散文,与骈文相对 今义:五四以前的文言文的统称(一般不包括“骈文 ”)

文言知识

词语 例句

释义项(或用法)

①师 古之学者必有师

名词,老师

师道之不传也久矣

动词,从师,尊师

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之

名词的意动用法,

以……为师

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

动词,学习

十年春,齐师伐我

名词,军队

(3)多义实词

文言知识

词语 例句

释义项(或用法)

②传 师者,所以传道受业解惑也

动词,传授

师道之不传也久矣

动词,流传

六艺经传皆通习之

名词,古代解释经书的著作

③道 吾师道也

名词,道理

师道之不传也久矣

名词,风尚

不足为外人道也

动词,说

道相似也

名词,道德学问

策之不以其道

名词,方法

词语 例句

释义项(或用法)

④惑 惑之不解

名词,疑惑

于其身也,则耻师焉,惑矣

形容词,糊涂

惑而不从师

动词,遇到疑难问题

文言知识

文言知识

词语 例句

释义项(或用法)

①其 其闻道也固先乎吾

人称代词,他

授之书而习其句读者

代词,相当于“之”,指童子

古之圣人,其出人也远矣

人称代词,他们

夫庸知其年之先后生于吾乎

人称代词,他(他们)

其皆出于此乎

暗气副词,表猜测,大概

其可怪也欤

语气副词,表反问,难道

(5)重点虚词

文言知识

词语 例句

释义项(或用法)

2 7 古之学者必有师

助词,相当于“的”

择师而教之

第三人称代词,他

郯子之徒

指示代词,那

师道之不复,可知矣

助词,用于主谓之间,取消句子独立性

六艺经传皆通习之

助词,在句中只起调节音节的作用,无

实义

文言知识

词语 例句

释义项(用法)

而 吾从而师之

(连词,表顺承,不译)

授之书而习其句读者

(连词,表并列,并且,同时)

人非生而知之者

(连词,表顺承,不译)

惑而不从师

(连词,表转折,却)

小学而大遗

(连词,表转折,但是)

则群聚而笑之

(连词,表修饰,不译)

择师而教之

(连词,表顺承,不译)

如是而已 (与

“已”连用,表陈述语气,而已,罢了

作者明确指出教师的职责是“传道受业解惑”,而居首位的是“传道”,因而提出“师道”的口号,以恢复儒家的“道统”。而要恢复儒家道统,就要在文风上来一个解放,提倡古文,反对骈体文。提倡尊师重道,推进古文运动。

课堂总结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读