22 为中华之崛起而读书 表格式教案

文档属性

| 名称 | 22 为中华之崛起而读书 表格式教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 149.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《为中华之崛起而读书》教学设计

一、教材分析

(一)教材内容分析 课文《为中华之崛起而读书》是统编小学语文四年级上册第七单元的第二篇课文。课文叙述了周恩来少年时代在奉天读书时的事情,他耳闻目睹了中国人在被外国人占据的地方受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的志向,少年周恩来博大的胸怀和远大的志向,能启发学生思考读书的意义。文本写作时通过多个时间、多个地点、多个人物,描写了多件事情;行文层次巧妙,过渡自然,采用了倒叙的写作顺序。 (二)教学价值分析 1.语文要素的学习价值 本单元的语文要素是“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。本篇课文是单元语文要素落地的第一篇课文,本文存在多个时间、多个地点、多个人物,描写了多件事情这样的行文特点,让学生学会关注主要人物和事件,是帮助其把握这类文章主要内容的有效方法。本课侧重引导学生学习方法、体验方法为主,为后一篇课文《梅兰芳蓄须》教学中的实践方法、运用方法做直接铺垫,也为语文园地“交流平台”中开放性交流把握文章主要内容的方法做奠基。 2.人文主题的学习价值 本单元的人文主题是“家国情怀”,第一篇课文是《古诗三首》,传递了封建帝王时代,饱经忧患,渴望国家统一,民族和谐的家国情怀。本课则表达了新民主主义革命时期,国家危难,中华不振时,少年如何将个人读书与国家命运紧密联系,实现读书救国的家国情怀,这对于当下的学生思考自己的读书目的是有深远意义的。 3.助学系统分析 本课的助学系统主要包含注释一个,插图两张,课后习题三道。注释:介绍“奉天”地名在今天的具体所指。插图:一张为青年周恩来的肖像照,一张为周恩来的诗作《大江歌罢掉头东》的书法手稿背景图。插图与注释,有利于拉进伟人周恩来与学生的生活距离,消除陌生感,符合四年级孩子的年龄认知特点。课后习题:共三部分,习题一默读课文,归纳概括,体现单元语文要素把握课文主要内容的练习。习题二通过查找资料理解中华不振,结合周恩来的诗作,寻找立志原因。习题三引导学生思考并写清楚自己读书的理由,感受人物的家国情怀,思考自身的行为原因。整体看三道习题都是紧紧围绕归纳、概括、查找、分析、写一写等语文实践活动展开,学生在这样的实践活动中,对少年周恩来立志的原因就更加清晰了。 二、学情分析

课文所写内容距离学生生活比较远,对学生来说比较陌生,但学生对敬爱的周总理并不陌生,所以课前应让学生查找有关旧中国社会现状的材料,查找帝国主义侵略者如何侵略中国的资料,查找周总理为振兴中华所作的贡献的资料,课上进行交流,以便学生更好地理解课文。 四年级的学生已具备了一定的朗读、理解、分析、归纳、感悟、小组合作学习等能力,以此为基础,在本节课的教学中应进一步加强以上能力的培养。

三、课时目标

1. 能关注主要人物和事件,归纳课文讲述的三件事;理清事件关系,并连起来说清楚课文的主要内容。 2. 能查找资料加深对课文内容的理解,说出周恩来立下“为中华之崛起而读书”这一志向的原因,感受周恩来为中华之崛起而读书的远大志向。 3. 写自己读书的目的,做到理由清楚。 四、教学重难点

重点:体会文中人物的思想感情。 难点:激发学生树立为国家繁荣和中华民族伟大复兴而刻苦努力学习的远大理想。

五、教学准备

1.学生读课文,查阅当时历史资料,了解当时的社会状况。 2.教师查阅资料,将希沃制作多媒体课件。

六、教学课时

第二课时

七、教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

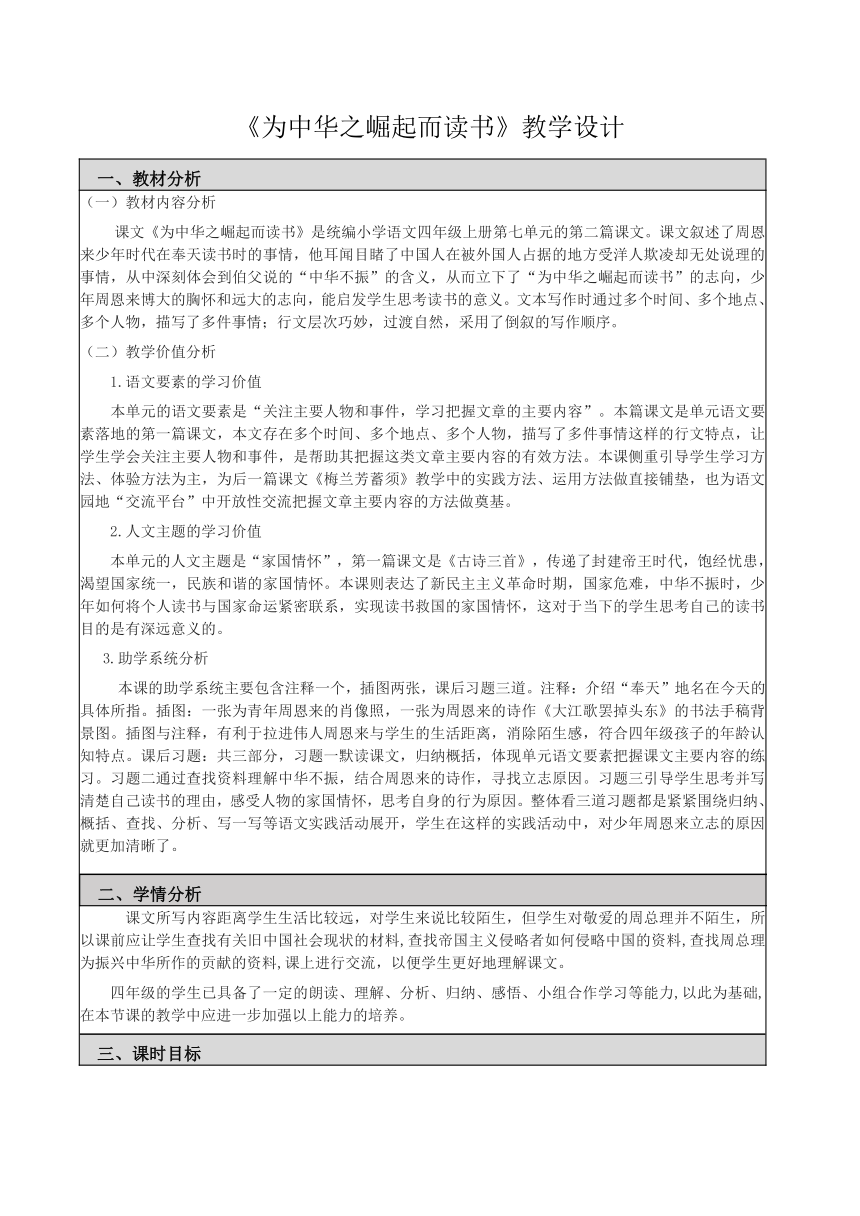

(一)回顾旧知,直接导入 1.齐读课题,回顾上节课我们一起初步“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。这篇课文一共写了三件事。 虽然文章中人物多,信息杂,归纳起主要内容有难度,但是我们抓住时间、地点、主要人物的言行等要素,排除次要人物的干扰,也概括了每件事主要讲了什么内容, 2.在串联的时候,我们可以加上一些关联词,文章中第一件事是结果,二三件事是原因,我们可以用“之所以...是因为...”表示因果关系的词语来说一说。 小结学法:无论是利用因果关系还是按照事情发展的先后顺序来概括课文的主要内容。都需要把每一件事情串联在一起概括课文主要内容的方法就叫:串联段意法。 (贴板书:串联段意法) (二)结合课文内容,初步了解当时的社会状况 1.过渡语:在把握了文章的主要内容后,上节课我们走进了魏校长的修身课,从中感受到周恩来立志为中华之崛起而读书的坚定信念,我们不禁思索:是什么原因促使小小年纪的周恩来就树立起这样远大的志向呢?如果用文中的一个词语来回答的话,你们认为是哪个词呢? 根据学生回答板书:中华不振,谁能说说“中华不振”意思。 2.请同学们默读课文第11-17自然段,从课文的哪些描写中感受到“中华不振”?边读边勾画相关语句。 预设1:学生默读课文后找出第11自然段内容。周恩来“耳闻”中华不振。 预设2:学生找出第16自然段内容。周恩来“目睹”中华不振。 3.比较阅读,体会不同的语气。 句一:围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢 句二:围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁也不敢怎么样。 小结:文中的反问句用疑问形式表达了确定的意思,比一般陈述句语气更有力,感彩更鲜明。 4.再读文,谈感受。 这个16自然段我们仿佛看到了什么?听到了什么?想到了什么? (2)如果你此时此刻置身于事件中,你会怎么做呢? (3)教师引导:听了同学们的交流,再看到“中华不振”一词,有什么问题不问不痛快 预设: 生1:为什么在中国的土地上,中国人却不能随便去,有事还要绕着走 生2:为什么在中国的其他地方可以说理,而在被外国人占据的地方却没处说理 生3:为什么中国巡警不但不为中国人撑腰,还要训斥中国人 生4:为什么中国人在被外国人占据的地方看到同胞受欺,却敢怒不敢言 (三)结合课外查阅的资料,深刻领会周恩来的读书志向 1.组织学生小组内交流查阅的相关资料谈感受。 2.学生阅读教师准备的相关资料。 3.此时少年周恩来生活的东北又是怎样的情景呢?让我们跟随历史的镜头回到那不堪回首的100多年前。(播放视频) 师总结学法:同学们搜集的资料和老师准备的资料,让我们更加深刻地理解了课文,明白了“中华不振”背后的原因。 4.正是因为耳闻目睹了这些社会状况,我们的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。这才有了文章开头的那一幕: 有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。周恩来在思考什么? (四)结合《大江歌罢掉头东》,体会“振兴中华”之志 1.教师引导:十二岁的周恩来立下伟大志向,要为“振兴中华”而读书。1917年,十九岁的周恩来要到日本留学。他在给同学的赠言中说:愿相会于中华腾飞时。(出示)在出发前,他写下了《大江歌罢掉头东》一诗: 大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。 面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。 2. 学生朗读诗歌,根据学习任务单注释讲解诗歌的大致意思。 3.学生思考、交流:周恩来求学日本,是为了什么 (五)完成小练笔:如果有人问你为什么而读书?你的回答是什么?请你写一写。 作业: 1.阅读关于写周恩来总理故事的书,从而进一步了解伟人。 2.将你所了解的周恩来总理的故事用讲故事、写文章等形式,与同学交流。 推荐阅读 《伟人的青少年时代——周恩来》 《周恩来的故事》 1.生齐读课题 预设1:一位学生尝试把这三件事串联在一起归纳课文的主要内容。 预设2:一位学生用因果关系把这三件事串联在一起说课文的主要内容。 2.生:我认为是“中华不振” 3.学生在文中找出“中华不振”的位置,并且圈出来。读一读相关语句。 4.生结合预习说“中华不振”的意思。 5.学生活动后反馈 6.学生读句子谈体会,再感情读文。 7.学生读句子,谈发现,体会不同的语气。 8.再读句子 9.学生质疑汇报。 10.学生在小组内交流查阅的相关资料,说感受。 11.学生观看图片、视频。 12.学生读文:怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢 13.学生有感情地齐读 “为中华之崛起而读书!”(两次) 14. 学生朗读诗歌,根据学习任务单注释讲解诗歌的大致意思。 15.有感情地朗读诗歌 学生进行小练笔。 学生展示。 紧扣要素,突出重点 利用单元导语,围绕本单元的学习重点,回顾第一课时的归纳过程,突出教学重点。 “授之以鱼”不如“授之以渔”,让学生明确串联段意法是概括文章主要内容的一种好方法。 紧紧围绕“中华不振”一词,先借助课文中的相关信息进行初步理解。再在问题的引领下借助资料进行更全面、深刻地理解。这样的学习路径遵循学生的认知规律,有效地发挥了资料对理解课文的作用。 比较阅读,能让学生体会陈述句和反问句的不同语气,知道反问句能加强语气,表达强烈的情感。 联系事件的场景,让学生身临其境般谈感受,做到了蓄积情感,为学生质疑做足充分准备。 课前搜集资料能帮助学生更加深刻地理解了课文,体会文章主要人物的思想,达到助学效果。 呼应开课,形成闭环。升华情感,激发学生继续学习课文的兴趣。 借用课后第二题提供的《大江歌罢掉头东》一诗,引导学生结合诗歌更好地理解周恩来立志的原因。 小练笔既锻炼了学生的表达能力,又从人文角度诠释了:社会主义培养什么人的问题?引导学生形成正确的价值观,进一步拉近周恩来和学生的距离。 课后作业推荐阅读,将课内与课外有机地结合,拓宽阅读面的同时能再次体会伟人周恩来的崇高精神。

八、板书设计

附:《为中华之崛起而读书》学习任务单

《为中华之崛起而读书》学习任务单

课程基本信息

学科 语文 年级 四 册别 上册

课题 《为中华之崛起而读书》第二课时

教科书 书名:义务教育教科书语文四年级上册 出版社:人民教育出版社 出版日期:2020 年 8 月

学生信息

姓名 学 校 班 级 学 号

学习目标

能查找资料加深对课文内容的理解,说出周恩来立下“为中华之崛起而读书”这一志向的原因。 写自己读书的目的,做到理由清楚。

课前学习任务

1.复习巩固本课生字词。 2.查找资料,了解当时的社会状况。

课上学习任务

根据上节课梳理的事件要素表,再次练习归纳课文的主要内容。 默读课文的 11~17 自然段,画出体现“中华不振”的语句,并在旁边简要批注自己的想法。 交流课前查找的资料,结合教师补充的资料,了解当时的社会状况。 4.学习诗歌《大江歌罢掉头东》,理解周恩来立志的原因。

推荐的学习资源

《大江歌罢掉头东》注释: 大江:宋代文学家苏轼《念奴娇 赤壁怀古》开篇即“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。这里泛指气势豪迈的歌曲。 掉头:有力地掉转身躯,表示决心赴日留学。“大江歌罢掉头东”一句,抒发了作者为寻求救国救民的真理,“志在四方”的壮志豪情。 邃密:深入、细致,这里是精研的意思。 群科:辛亥革命前后曾称社会科学为群科。群科,即社会科学。一说是各种科学。 济世穷:挽救国家的危亡。周恩来东渡日本求学就是为了继续深入钻研社会科学,从中探寻拯救濒临绝境、走投无路的旧中国的真理。 面壁:面对墙壁坐着,这里用来形容刻苦钻研。 破壁:这里表示学成之后,像破壁而飞的巨龙一样,为祖国和人民做一番大事业。 难酬蹈海亦英雄:难酬:难以实现,目的达不到。蹈海,投海。这句话的意思是说,即使理想无法实现,投海殉国也是英雄。

小练笔:

一、教材分析

(一)教材内容分析 课文《为中华之崛起而读书》是统编小学语文四年级上册第七单元的第二篇课文。课文叙述了周恩来少年时代在奉天读书时的事情,他耳闻目睹了中国人在被外国人占据的地方受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立下了“为中华之崛起而读书”的志向,少年周恩来博大的胸怀和远大的志向,能启发学生思考读书的意义。文本写作时通过多个时间、多个地点、多个人物,描写了多件事情;行文层次巧妙,过渡自然,采用了倒叙的写作顺序。 (二)教学价值分析 1.语文要素的学习价值 本单元的语文要素是“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。本篇课文是单元语文要素落地的第一篇课文,本文存在多个时间、多个地点、多个人物,描写了多件事情这样的行文特点,让学生学会关注主要人物和事件,是帮助其把握这类文章主要内容的有效方法。本课侧重引导学生学习方法、体验方法为主,为后一篇课文《梅兰芳蓄须》教学中的实践方法、运用方法做直接铺垫,也为语文园地“交流平台”中开放性交流把握文章主要内容的方法做奠基。 2.人文主题的学习价值 本单元的人文主题是“家国情怀”,第一篇课文是《古诗三首》,传递了封建帝王时代,饱经忧患,渴望国家统一,民族和谐的家国情怀。本课则表达了新民主主义革命时期,国家危难,中华不振时,少年如何将个人读书与国家命运紧密联系,实现读书救国的家国情怀,这对于当下的学生思考自己的读书目的是有深远意义的。 3.助学系统分析 本课的助学系统主要包含注释一个,插图两张,课后习题三道。注释:介绍“奉天”地名在今天的具体所指。插图:一张为青年周恩来的肖像照,一张为周恩来的诗作《大江歌罢掉头东》的书法手稿背景图。插图与注释,有利于拉进伟人周恩来与学生的生活距离,消除陌生感,符合四年级孩子的年龄认知特点。课后习题:共三部分,习题一默读课文,归纳概括,体现单元语文要素把握课文主要内容的练习。习题二通过查找资料理解中华不振,结合周恩来的诗作,寻找立志原因。习题三引导学生思考并写清楚自己读书的理由,感受人物的家国情怀,思考自身的行为原因。整体看三道习题都是紧紧围绕归纳、概括、查找、分析、写一写等语文实践活动展开,学生在这样的实践活动中,对少年周恩来立志的原因就更加清晰了。 二、学情分析

课文所写内容距离学生生活比较远,对学生来说比较陌生,但学生对敬爱的周总理并不陌生,所以课前应让学生查找有关旧中国社会现状的材料,查找帝国主义侵略者如何侵略中国的资料,查找周总理为振兴中华所作的贡献的资料,课上进行交流,以便学生更好地理解课文。 四年级的学生已具备了一定的朗读、理解、分析、归纳、感悟、小组合作学习等能力,以此为基础,在本节课的教学中应进一步加强以上能力的培养。

三、课时目标

1. 能关注主要人物和事件,归纳课文讲述的三件事;理清事件关系,并连起来说清楚课文的主要内容。 2. 能查找资料加深对课文内容的理解,说出周恩来立下“为中华之崛起而读书”这一志向的原因,感受周恩来为中华之崛起而读书的远大志向。 3. 写自己读书的目的,做到理由清楚。 四、教学重难点

重点:体会文中人物的思想感情。 难点:激发学生树立为国家繁荣和中华民族伟大复兴而刻苦努力学习的远大理想。

五、教学准备

1.学生读课文,查阅当时历史资料,了解当时的社会状况。 2.教师查阅资料,将希沃制作多媒体课件。

六、教学课时

第二课时

七、教学过程

教师活动 学生活动 设计意图

(一)回顾旧知,直接导入 1.齐读课题,回顾上节课我们一起初步“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。这篇课文一共写了三件事。 虽然文章中人物多,信息杂,归纳起主要内容有难度,但是我们抓住时间、地点、主要人物的言行等要素,排除次要人物的干扰,也概括了每件事主要讲了什么内容, 2.在串联的时候,我们可以加上一些关联词,文章中第一件事是结果,二三件事是原因,我们可以用“之所以...是因为...”表示因果关系的词语来说一说。 小结学法:无论是利用因果关系还是按照事情发展的先后顺序来概括课文的主要内容。都需要把每一件事情串联在一起概括课文主要内容的方法就叫:串联段意法。 (贴板书:串联段意法) (二)结合课文内容,初步了解当时的社会状况 1.过渡语:在把握了文章的主要内容后,上节课我们走进了魏校长的修身课,从中感受到周恩来立志为中华之崛起而读书的坚定信念,我们不禁思索:是什么原因促使小小年纪的周恩来就树立起这样远大的志向呢?如果用文中的一个词语来回答的话,你们认为是哪个词呢? 根据学生回答板书:中华不振,谁能说说“中华不振”意思。 2.请同学们默读课文第11-17自然段,从课文的哪些描写中感受到“中华不振”?边读边勾画相关语句。 预设1:学生默读课文后找出第11自然段内容。周恩来“耳闻”中华不振。 预设2:学生找出第16自然段内容。周恩来“目睹”中华不振。 3.比较阅读,体会不同的语气。 句一:围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢 句二:围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁也不敢怎么样。 小结:文中的反问句用疑问形式表达了确定的意思,比一般陈述句语气更有力,感彩更鲜明。 4.再读文,谈感受。 这个16自然段我们仿佛看到了什么?听到了什么?想到了什么? (2)如果你此时此刻置身于事件中,你会怎么做呢? (3)教师引导:听了同学们的交流,再看到“中华不振”一词,有什么问题不问不痛快 预设: 生1:为什么在中国的土地上,中国人却不能随便去,有事还要绕着走 生2:为什么在中国的其他地方可以说理,而在被外国人占据的地方却没处说理 生3:为什么中国巡警不但不为中国人撑腰,还要训斥中国人 生4:为什么中国人在被外国人占据的地方看到同胞受欺,却敢怒不敢言 (三)结合课外查阅的资料,深刻领会周恩来的读书志向 1.组织学生小组内交流查阅的相关资料谈感受。 2.学生阅读教师准备的相关资料。 3.此时少年周恩来生活的东北又是怎样的情景呢?让我们跟随历史的镜头回到那不堪回首的100多年前。(播放视频) 师总结学法:同学们搜集的资料和老师准备的资料,让我们更加深刻地理解了课文,明白了“中华不振”背后的原因。 4.正是因为耳闻目睹了这些社会状况,我们的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。这才有了文章开头的那一幕: 有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。周恩来在思考什么? (四)结合《大江歌罢掉头东》,体会“振兴中华”之志 1.教师引导:十二岁的周恩来立下伟大志向,要为“振兴中华”而读书。1917年,十九岁的周恩来要到日本留学。他在给同学的赠言中说:愿相会于中华腾飞时。(出示)在出发前,他写下了《大江歌罢掉头东》一诗: 大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。 面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。 2. 学生朗读诗歌,根据学习任务单注释讲解诗歌的大致意思。 3.学生思考、交流:周恩来求学日本,是为了什么 (五)完成小练笔:如果有人问你为什么而读书?你的回答是什么?请你写一写。 作业: 1.阅读关于写周恩来总理故事的书,从而进一步了解伟人。 2.将你所了解的周恩来总理的故事用讲故事、写文章等形式,与同学交流。 推荐阅读 《伟人的青少年时代——周恩来》 《周恩来的故事》 1.生齐读课题 预设1:一位学生尝试把这三件事串联在一起归纳课文的主要内容。 预设2:一位学生用因果关系把这三件事串联在一起说课文的主要内容。 2.生:我认为是“中华不振” 3.学生在文中找出“中华不振”的位置,并且圈出来。读一读相关语句。 4.生结合预习说“中华不振”的意思。 5.学生活动后反馈 6.学生读句子谈体会,再感情读文。 7.学生读句子,谈发现,体会不同的语气。 8.再读句子 9.学生质疑汇报。 10.学生在小组内交流查阅的相关资料,说感受。 11.学生观看图片、视频。 12.学生读文:怎么把祖国和人民从苦难和屈辱中拯救出来呢 13.学生有感情地齐读 “为中华之崛起而读书!”(两次) 14. 学生朗读诗歌,根据学习任务单注释讲解诗歌的大致意思。 15.有感情地朗读诗歌 学生进行小练笔。 学生展示。 紧扣要素,突出重点 利用单元导语,围绕本单元的学习重点,回顾第一课时的归纳过程,突出教学重点。 “授之以鱼”不如“授之以渔”,让学生明确串联段意法是概括文章主要内容的一种好方法。 紧紧围绕“中华不振”一词,先借助课文中的相关信息进行初步理解。再在问题的引领下借助资料进行更全面、深刻地理解。这样的学习路径遵循学生的认知规律,有效地发挥了资料对理解课文的作用。 比较阅读,能让学生体会陈述句和反问句的不同语气,知道反问句能加强语气,表达强烈的情感。 联系事件的场景,让学生身临其境般谈感受,做到了蓄积情感,为学生质疑做足充分准备。 课前搜集资料能帮助学生更加深刻地理解了课文,体会文章主要人物的思想,达到助学效果。 呼应开课,形成闭环。升华情感,激发学生继续学习课文的兴趣。 借用课后第二题提供的《大江歌罢掉头东》一诗,引导学生结合诗歌更好地理解周恩来立志的原因。 小练笔既锻炼了学生的表达能力,又从人文角度诠释了:社会主义培养什么人的问题?引导学生形成正确的价值观,进一步拉近周恩来和学生的距离。 课后作业推荐阅读,将课内与课外有机地结合,拓宽阅读面的同时能再次体会伟人周恩来的崇高精神。

八、板书设计

附:《为中华之崛起而读书》学习任务单

《为中华之崛起而读书》学习任务单

课程基本信息

学科 语文 年级 四 册别 上册

课题 《为中华之崛起而读书》第二课时

教科书 书名:义务教育教科书语文四年级上册 出版社:人民教育出版社 出版日期:2020 年 8 月

学生信息

姓名 学 校 班 级 学 号

学习目标

能查找资料加深对课文内容的理解,说出周恩来立下“为中华之崛起而读书”这一志向的原因。 写自己读书的目的,做到理由清楚。

课前学习任务

1.复习巩固本课生字词。 2.查找资料,了解当时的社会状况。

课上学习任务

根据上节课梳理的事件要素表,再次练习归纳课文的主要内容。 默读课文的 11~17 自然段,画出体现“中华不振”的语句,并在旁边简要批注自己的想法。 交流课前查找的资料,结合教师补充的资料,了解当时的社会状况。 4.学习诗歌《大江歌罢掉头东》,理解周恩来立志的原因。

推荐的学习资源

《大江歌罢掉头东》注释: 大江:宋代文学家苏轼《念奴娇 赤壁怀古》开篇即“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。这里泛指气势豪迈的歌曲。 掉头:有力地掉转身躯,表示决心赴日留学。“大江歌罢掉头东”一句,抒发了作者为寻求救国救民的真理,“志在四方”的壮志豪情。 邃密:深入、细致,这里是精研的意思。 群科:辛亥革命前后曾称社会科学为群科。群科,即社会科学。一说是各种科学。 济世穷:挽救国家的危亡。周恩来东渡日本求学就是为了继续深入钻研社会科学,从中探寻拯救濒临绝境、走投无路的旧中国的真理。 面壁:面对墙壁坐着,这里用来形容刻苦钻研。 破壁:这里表示学成之后,像破壁而飞的巨龙一样,为祖国和人民做一番大事业。 难酬蹈海亦英雄:难酬:难以实现,目的达不到。蹈海,投海。这句话的意思是说,即使理想无法实现,投海殉国也是英雄。

小练笔:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地