22 为中华之崛起而读书 第一课时说课稿

文档属性

| 名称 | 22 为中华之崛起而读书 第一课时说课稿 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

化繁为简,让语文要素落地生根

《为中华之崛起而读书》第一课时说课稿

尊敬的评委老师们:

上午好!我是7号参赛选手,今天说课的内容是《为中华之崛起而读书》第一课时。说课题目是“化繁为简,让语文要素落地生根”。下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教法学法、教学过程、教学板书这六个方面进行说课。

瞻前顾后,说教材

《为中华之崛起而读书》是统编教材四年级上册第七单元一篇精读课文。这篇文章我们耳熟能详,在多种版本的教材中都能见到她的身影。统编教材再次入选,价值可见一斑。但在不同的版本教材中有着不同的教学要求。统编教材双线并行,单元一体化教学编排对学生知识习得、能力提升方面的要求更加清晰,教学的操作性也更强。“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀是本单元的人文主题,自然渗透母语立人、立德树人的功能。本单元语文要素是“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。这一要素的落实是对三年级学生归纳能力的巩固和提升,同时也为下一学段的学习奠定基础,起到承上启下的作用。

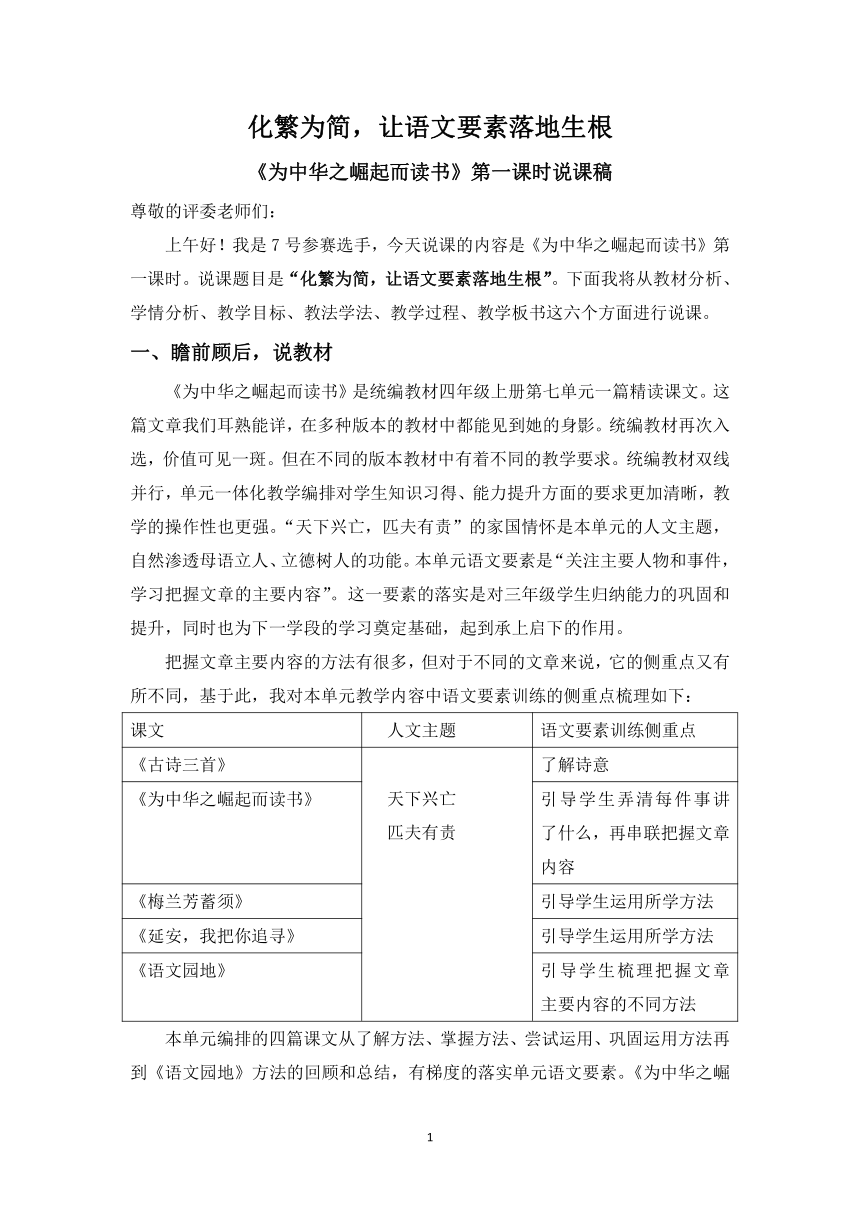

把握文章主要内容的方法有很多,但对于不同的文章来说,它的侧重点又有所不同,基于此,我对本单元教学内容中语文要素训练的侧重点梳理如下:

课文 人文主题 语文要素训练侧重点

《古诗三首》 天下兴亡 匹夫有责 了解诗意

《为中华之崛起而读书》 引导学生弄清每件事讲了什么,再串联把握文章内容

《梅兰芳蓄须》 引导学生运用所学方法

《延安,我把你追寻》 引导学生运用所学方法

《语文园地》 引导学生梳理把握文章主要内容的不同方法

本单元编排的四篇课文从了解方法、掌握方法、尝试运用、巩固运用方法再到《语文园地》方法的回顾和总结,有梯度的落实单元语文要素。《为中华之崛起而读书》这篇课文写了周恩来少年时代耳闻目睹“中华不振”,从而立志振兴中华的故事。关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容,是本课要落实的语文要素。

着眼学生,说学情

四年级的学生虽然掌握了一些概括文章内容的方法,具备初步概括文章内容的能力,但本课要求学生把几件事情整合到一起归纳,难度加大,学生可能存在表达不够清楚,语言不够简洁等问题,所以本节课我着力训练学生的语言表达能力。另外,由于这篇课文的社会背景离学生的生活经验和认知世界较远,“修身课”、“光耀门楣”等词学生理解起来会有一定难度。

三、有的放矢,说教学目标

基于上述分析,本文教学目标确定如下:学会本课的生字新词、查阅资料,质疑解惑读顺课文、归纳事件,说清内容、感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

1.认识“崛、范”等9个生字,会写“肃、晰”等11个字,会写“严肃、清晰”等15个词语。

2.查阅资料,能对课文中不理解的地方提出疑问,尝试解决疑问。

3.能归纳课文讲述的三件事,并连起来说清楚课文的主要内容。

4. 初步感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振新而刻苦学习的目标。

第一课时,我将完成以上教学目标,其中“查阅资料,能对课文中不理解的地方提出疑问,尝试解决疑问”、“归纳课文讲述的三件事,并连起来说清楚课文的主要内容。”既是本课的重点,亦是本课的难点。

四、与时俱进,说教法、学法

为了突破本节课的教学重难点,让学生在积极主动的思维和情感活动中加深理解和体验,有所感悟和思考,我将采用启发式教学。四年级的学生在第二单元学习了从不同角度思考提问的方法,查阅资料,能对课文中不理解的地方提出疑问,并尝试解决疑问,有助于培养学生质疑释疑的自主学习的能力。

五、层层递进,说过程

下面我将从以下三个板块重点阐述我的教学过程。

一字激趣,简洁导入新课

导学单驱动,简要学习新词

方法引领,简明感知内容

板块一 一字激趣 ,简洁导入新课

好的导课未成曲调先有情,不但使学生了解这节课所要学习的课题和内容,还要形成阅读期待,激发学生的学习兴趣,并将学生的注意力迅速地吸引到课堂上来。导课环节,我先板书“志”字,引导学生字的组成,在我们中华名族的传统中,具有一定身份地位的,或是有一定知识技能的人才能称为“士”。而“志”就是“士”经过用“心”的思考立下的志向。“志”的文化溯源,开宗明义,一字激趣 ,简洁导入新课。

板块二 导学单驱动,简要学习新词

美国教育学家杜威说过:教育不是一种告知与被告知的过程,而是一个学生主动性建设的过程。这篇课文的社会背景离学生的生活经验和认知世界较远,所以初读过程中,学生会产生许多问题,如:“什么是修身课?”、“什么是光耀门楣?”、“什么是当效此生?”、“为什么说中华不振?”为了突破这一难点,我在预先设计好导学单,鼓励学生课前通过查找工具书自己解决,课堂上汇报交流“光耀门楣”、“惩处”、“肇事”等生字词,重点强调多音字“处”在课文的读音和“肃”的书写。对于学生自己不能解决的,如“为什么说中华不振?”先让学生结合预习说说感受,不清楚的地方教师结合图片资料等适时补充。“讲在关键处,点在愤悱时”,字词教学简要又扎实到位。扫清字词障碍,结合资料了解背景,读顺读通课文,为下面学习把握课文的主要内容奠定基础。

板块三 方法引领,简明感知内容

《语文课程标准》指出:“阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程”,“语文教学应在师生平等对话的过程中进行”。我力求创设一种民主和谐的教学氛围,以提问、回答、小组讨论等对话形式双向或多向沟通信息,交流思想,提升学生的言语表达能力。

为此,板块三的教学过程我分成四个环节。第一个环节运用所学方法归纳一件事情。我设计一个主问题:想想课文围绕“为中华之崛起而读书”讲了哪几件事?为了降低难度,围绕这个主要问题,我又设计三个子问题:①“为中华之崛起而读书”在文中几次出现?②少年时代的周恩来为何会立下这样与众不同、掷地有声的誓言呢?③“中华不振”这是真的吗?一个个问题层层推进,顺思而教。学生依据之前所学,“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容”,根据文章的脉络能归纳出三件事情的内容。我利用文章中反复出现的关键词句,用主要人物加主要事件的方法,引导学生对前面归纳的内容进行提炼,避免学生因人物众多,信息庞杂,表达不够清楚,语言不够简洁。教师示范一件事的归纳,学生尝试归纳后两件事,达到说清楚进一步说简洁,这一重难点的突破,为下一环节把三件事的主要内容连起来归纳奠定了基础。

第二个环节分组练习,串联故事,实现对课文主要内容的把握。一组学生用连接词“之所以……,是因为……、……”来连接第一件事和第二三两件事,让学生能按照课文的顺序说清楚主要内容。另一组按照课文出现的时间变化的语句将事件重新排序后,从而实现按事情发展的顺序说清楚课文主要内容的目的。这一环节我主要引导学生发现事件之间的关联,能在说清楚说简洁的基础上进一步做到条理清晰地进行语言表达。

第三个环节感受悬念之妙。这一环节的设计是对上一环节的教学内容的延伸,先说原因还是先说结果,形式不同,表达效果亦不相同。同生一个时代,同在一个班级,别的孩子在为自己、父母或家族努力读书时,周恩来却在为“振兴中华”而读书,一个大大的问号此刻就浮现在我们的脑海中。再通过分角色朗读,在读中体悟,感受悬念之妙——激发读者阅读探究的兴趣。这一环节让学生感受悬念之妙的同时初步感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,再次落实本课的人文主题。

最后一个环节布置作业,两项作业为第二课时的学习做好充分的准备。

简洁明了,说板书

好的板书能帮助教学达到更好的效果,培养学生的学习兴趣,我通过简洁又突出重点的板书,让学生更好的理解课文内容的同时,帮助学生记忆理解知识点。

板书设计:

22 为中华之崛起而读书

主要人物 周恩来

事件 立志振兴中华

耳闻“中华不振”

目睹“中华不振”

总之,教学设计我力求体现工具性和人文性的统一,做到完完全全为学生,简简单单教语文,扎扎实实促发展。“删繁就简三秋树,领异标新二月花”,化繁为简,让语文要素落地生根,让课堂更加扎实、有序、高效。

《为中华之崛起而读书》第一课时说课稿

尊敬的评委老师们:

上午好!我是7号参赛选手,今天说课的内容是《为中华之崛起而读书》第一课时。说课题目是“化繁为简,让语文要素落地生根”。下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教法学法、教学过程、教学板书这六个方面进行说课。

瞻前顾后,说教材

《为中华之崛起而读书》是统编教材四年级上册第七单元一篇精读课文。这篇文章我们耳熟能详,在多种版本的教材中都能见到她的身影。统编教材再次入选,价值可见一斑。但在不同的版本教材中有着不同的教学要求。统编教材双线并行,单元一体化教学编排对学生知识习得、能力提升方面的要求更加清晰,教学的操作性也更强。“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀是本单元的人文主题,自然渗透母语立人、立德树人的功能。本单元语文要素是“关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容”。这一要素的落实是对三年级学生归纳能力的巩固和提升,同时也为下一学段的学习奠定基础,起到承上启下的作用。

把握文章主要内容的方法有很多,但对于不同的文章来说,它的侧重点又有所不同,基于此,我对本单元教学内容中语文要素训练的侧重点梳理如下:

课文 人文主题 语文要素训练侧重点

《古诗三首》 天下兴亡 匹夫有责 了解诗意

《为中华之崛起而读书》 引导学生弄清每件事讲了什么,再串联把握文章内容

《梅兰芳蓄须》 引导学生运用所学方法

《延安,我把你追寻》 引导学生运用所学方法

《语文园地》 引导学生梳理把握文章主要内容的不同方法

本单元编排的四篇课文从了解方法、掌握方法、尝试运用、巩固运用方法再到《语文园地》方法的回顾和总结,有梯度的落实单元语文要素。《为中华之崛起而读书》这篇课文写了周恩来少年时代耳闻目睹“中华不振”,从而立志振兴中华的故事。关注主要人物和事件,学习把握文章的主要内容,是本课要落实的语文要素。

着眼学生,说学情

四年级的学生虽然掌握了一些概括文章内容的方法,具备初步概括文章内容的能力,但本课要求学生把几件事情整合到一起归纳,难度加大,学生可能存在表达不够清楚,语言不够简洁等问题,所以本节课我着力训练学生的语言表达能力。另外,由于这篇课文的社会背景离学生的生活经验和认知世界较远,“修身课”、“光耀门楣”等词学生理解起来会有一定难度。

三、有的放矢,说教学目标

基于上述分析,本文教学目标确定如下:学会本课的生字新词、查阅资料,质疑解惑读顺课文、归纳事件,说清内容、感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

1.认识“崛、范”等9个生字,会写“肃、晰”等11个字,会写“严肃、清晰”等15个词语。

2.查阅资料,能对课文中不理解的地方提出疑问,尝试解决疑问。

3.能归纳课文讲述的三件事,并连起来说清楚课文的主要内容。

4. 初步感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振新而刻苦学习的目标。

第一课时,我将完成以上教学目标,其中“查阅资料,能对课文中不理解的地方提出疑问,尝试解决疑问”、“归纳课文讲述的三件事,并连起来说清楚课文的主要内容。”既是本课的重点,亦是本课的难点。

四、与时俱进,说教法、学法

为了突破本节课的教学重难点,让学生在积极主动的思维和情感活动中加深理解和体验,有所感悟和思考,我将采用启发式教学。四年级的学生在第二单元学习了从不同角度思考提问的方法,查阅资料,能对课文中不理解的地方提出疑问,并尝试解决疑问,有助于培养学生质疑释疑的自主学习的能力。

五、层层递进,说过程

下面我将从以下三个板块重点阐述我的教学过程。

一字激趣,简洁导入新课

导学单驱动,简要学习新词

方法引领,简明感知内容

板块一 一字激趣 ,简洁导入新课

好的导课未成曲调先有情,不但使学生了解这节课所要学习的课题和内容,还要形成阅读期待,激发学生的学习兴趣,并将学生的注意力迅速地吸引到课堂上来。导课环节,我先板书“志”字,引导学生字的组成,在我们中华名族的传统中,具有一定身份地位的,或是有一定知识技能的人才能称为“士”。而“志”就是“士”经过用“心”的思考立下的志向。“志”的文化溯源,开宗明义,一字激趣 ,简洁导入新课。

板块二 导学单驱动,简要学习新词

美国教育学家杜威说过:教育不是一种告知与被告知的过程,而是一个学生主动性建设的过程。这篇课文的社会背景离学生的生活经验和认知世界较远,所以初读过程中,学生会产生许多问题,如:“什么是修身课?”、“什么是光耀门楣?”、“什么是当效此生?”、“为什么说中华不振?”为了突破这一难点,我在预先设计好导学单,鼓励学生课前通过查找工具书自己解决,课堂上汇报交流“光耀门楣”、“惩处”、“肇事”等生字词,重点强调多音字“处”在课文的读音和“肃”的书写。对于学生自己不能解决的,如“为什么说中华不振?”先让学生结合预习说说感受,不清楚的地方教师结合图片资料等适时补充。“讲在关键处,点在愤悱时”,字词教学简要又扎实到位。扫清字词障碍,结合资料了解背景,读顺读通课文,为下面学习把握课文的主要内容奠定基础。

板块三 方法引领,简明感知内容

《语文课程标准》指出:“阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程”,“语文教学应在师生平等对话的过程中进行”。我力求创设一种民主和谐的教学氛围,以提问、回答、小组讨论等对话形式双向或多向沟通信息,交流思想,提升学生的言语表达能力。

为此,板块三的教学过程我分成四个环节。第一个环节运用所学方法归纳一件事情。我设计一个主问题:想想课文围绕“为中华之崛起而读书”讲了哪几件事?为了降低难度,围绕这个主要问题,我又设计三个子问题:①“为中华之崛起而读书”在文中几次出现?②少年时代的周恩来为何会立下这样与众不同、掷地有声的誓言呢?③“中华不振”这是真的吗?一个个问题层层推进,顺思而教。学生依据之前所学,“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容”,根据文章的脉络能归纳出三件事情的内容。我利用文章中反复出现的关键词句,用主要人物加主要事件的方法,引导学生对前面归纳的内容进行提炼,避免学生因人物众多,信息庞杂,表达不够清楚,语言不够简洁。教师示范一件事的归纳,学生尝试归纳后两件事,达到说清楚进一步说简洁,这一重难点的突破,为下一环节把三件事的主要内容连起来归纳奠定了基础。

第二个环节分组练习,串联故事,实现对课文主要内容的把握。一组学生用连接词“之所以……,是因为……、……”来连接第一件事和第二三两件事,让学生能按照课文的顺序说清楚主要内容。另一组按照课文出现的时间变化的语句将事件重新排序后,从而实现按事情发展的顺序说清楚课文主要内容的目的。这一环节我主要引导学生发现事件之间的关联,能在说清楚说简洁的基础上进一步做到条理清晰地进行语言表达。

第三个环节感受悬念之妙。这一环节的设计是对上一环节的教学内容的延伸,先说原因还是先说结果,形式不同,表达效果亦不相同。同生一个时代,同在一个班级,别的孩子在为自己、父母或家族努力读书时,周恩来却在为“振兴中华”而读书,一个大大的问号此刻就浮现在我们的脑海中。再通过分角色朗读,在读中体悟,感受悬念之妙——激发读者阅读探究的兴趣。这一环节让学生感受悬念之妙的同时初步感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,再次落实本课的人文主题。

最后一个环节布置作业,两项作业为第二课时的学习做好充分的准备。

简洁明了,说板书

好的板书能帮助教学达到更好的效果,培养学生的学习兴趣,我通过简洁又突出重点的板书,让学生更好的理解课文内容的同时,帮助学生记忆理解知识点。

板书设计:

22 为中华之崛起而读书

主要人物 周恩来

事件 立志振兴中华

耳闻“中华不振”

目睹“中华不振”

总之,教学设计我力求体现工具性和人文性的统一,做到完完全全为学生,简简单单教语文,扎扎实实促发展。“删繁就简三秋树,领异标新二月花”,化繁为简,让语文要素落地生根,让课堂更加扎实、有序、高效。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地