统编版高中语文必修上册第二单元6.1《芣苢》教学设计

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册第二单元6.1《芣苢》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 16:30:26 | ||

图片预览

文档简介

衣襟渐满载欢颜:深味集体劳动的本真快乐

——《芣苢》教学设计

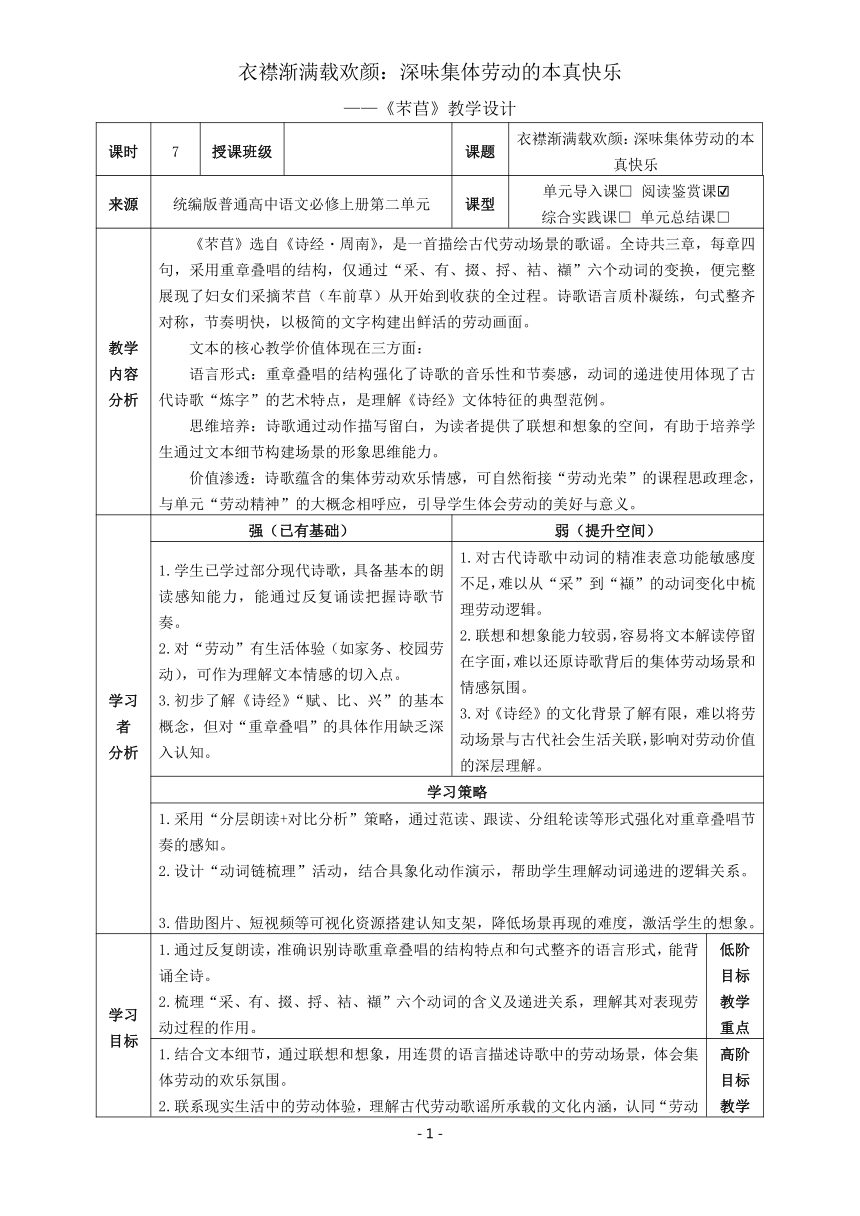

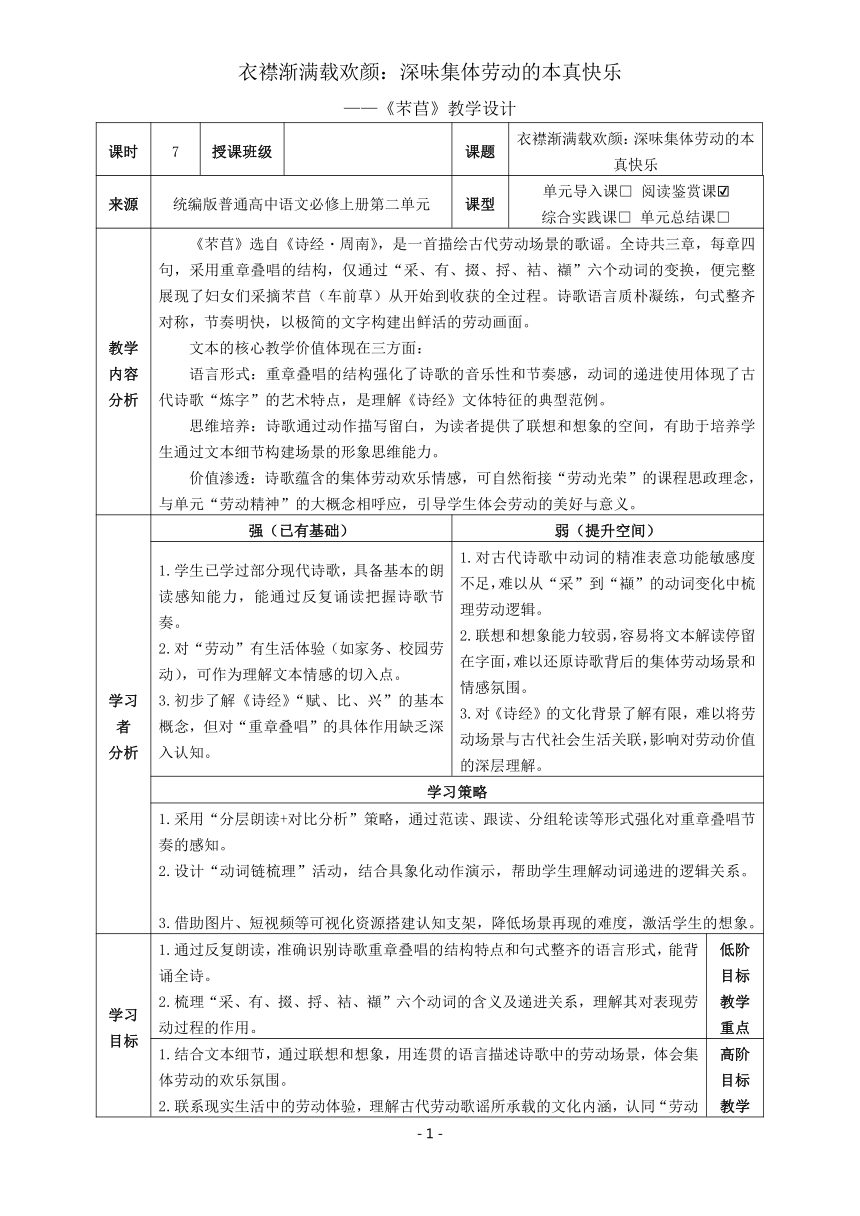

课时 7 授课班级 课题 衣襟渐满载欢颜:深味集体劳动的本真快乐

来源 统编版普通高中语文必修上册第二单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 《芣苢》选自《诗经 周南》,是一首描绘古代劳动场景的歌谣。全诗共三章,每章四句,采用重章叠唱的结构,仅通过“采、有、掇、捋、袺、襭”六个动词的变换,便完整展现了妇女们采摘芣苢(车前草)从开始到收获的全过程。诗歌语言质朴凝练,句式整齐对称,节奏明快,以极简的文字构建出鲜活的劳动画面。 文本的核心教学价值体现在三方面: 语言形式:重章叠唱的结构强化了诗歌的音乐性和节奏感,动词的递进使用体现了古代诗歌“炼字”的艺术特点,是理解《诗经》文体特征的典型范例。 思维培养:诗歌通过动作描写留白,为读者提供了联想和想象的空间,有助于培养学生通过文本细节构建场景的形象思维能力。 价值渗透:诗歌蕴含的集体劳动欢乐情感,可自然衔接“劳动光荣”的课程思政理念,与单元“劳动精神”的大概念相呼应,引导学生体会劳动的美好与意义。

学习者 分析 强(已有基础) 弱(提升空间)

1.学生已学过部分现代诗歌,具备基本的朗读感知能力,能通过反复诵读把握诗歌节奏。 2.对“劳动”有生活体验(如家务、校园劳动),可作为理解文本情感的切入点。 3.初步了解《诗经》“赋、比、兴”的基本概念,但对“重章叠唱”的具体作用缺乏深入认知。 1.对古代诗歌中动词的精准表意功能敏感度不足,难以从“采”到“襭”的动词变化中梳理劳动逻辑。 2.联想和想象能力较弱,容易将文本解读停留在字面,难以还原诗歌背后的集体劳动场景和情感氛围。 3.对《诗经》的文化背景了解有限,难以将劳动场景与古代社会生活关联,影响对劳动价值的深层理解。

学习策略

1.采用“分层朗读+对比分析”策略,通过范读、跟读、分组轮读等形式强化对重章叠唱节奏的感知。 2.设计“动词链梳理”活动,结合具象化动作演示,帮助学生理解动词递进的逻辑关系。 3.借助图片、短视频等可视化资源搭建认知支架,降低场景再现的难度,激活学生的想象。

学习目标 1.通过反复朗读,准确识别诗歌重章叠唱的结构特点和句式整齐的语言形式,能背诵全诗。 2.梳理“采、有、掇、捋、袺、襭”六个动词的含义及递进关系,理解其对表现劳动过程的作用。 低阶目标 教学重点

1.结合文本细节,通过联想和想象,用连贯的语言描述诗歌中的劳动场景,体会集体劳动的欢乐氛围。 2.联系现实生活中的劳动体验,理解古代劳动歌谣所承载的文化内涵,认同“劳动创造美好”的价值理念。 高阶目标 教学难点

教学流程图

课前学习→导入→形式鉴赏→语言鉴赏→总结升华→作业布置

教学活动设计

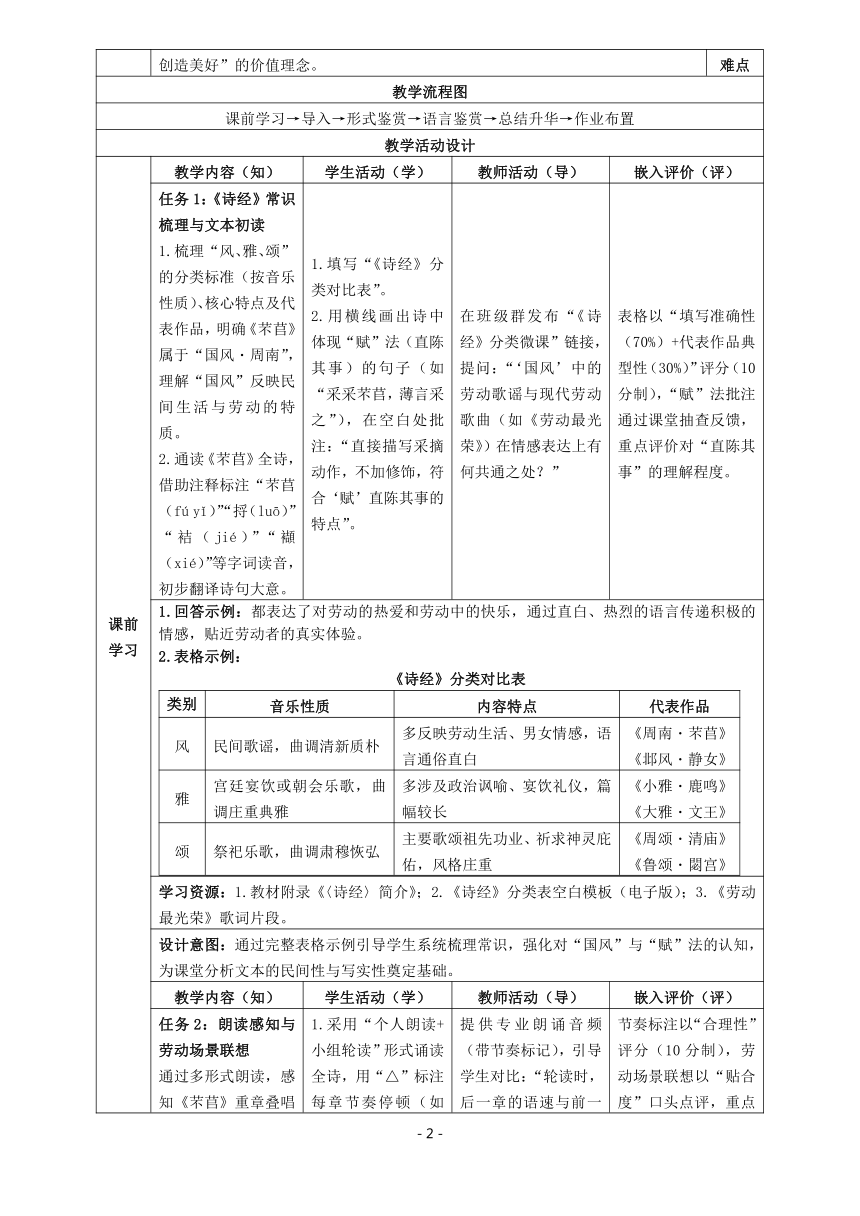

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务1:《诗经》常识梳理与文本初读 1.梳理“风、雅、颂”的分类标准(按音乐性质)、核心特点及代表作品,明确《芣苢》属于“国风 周南”,理解“国风”反映民间生活与劳动的特质。 2.通读《芣苢》全诗,借助注释标注“芣苢(fú yǐ)”“捋(luō)”“袺(jié)”“襭(xié)”等字词读音,初步翻译诗句大意。 1.填写“《诗经》分类对比表”。 2.用横线画出诗中体现“赋”法(直陈其事)的句子(如 “采采芣苢,薄言采之”),在空白处批注:“直接描写采摘动作,不加修饰,符合‘赋’直陈其事的特点”。 在班级群发布“《诗经》分类微课”链接,提问:“‘国风’中的劳动歌谣与现代劳动歌曲(如《劳动最光荣》)在情感表达上有何共通之处?” 表格以“填写准确性(70%)+代表作品典型性(30%)”评分(10分制),“赋”法批注通过课堂抽查反馈,重点评价对“直陈其事”的理解程度。

1.回答示例:都表达了对劳动的热爱和劳动中的快乐,通过直白、热烈的语言传递积极的情感,贴近劳动者的真实体验。 2.表格示例: 《诗经》分类对比表 类别音乐性质内容特点代表作品风民间歌谣,曲调清新质朴多反映劳动生活、男女情感,语言通俗直白《周南 芣苢》 《邶风 静女》雅宫廷宴饮或朝会乐歌,曲调庄重典雅多涉及政治讽喻、宴饮礼仪,篇幅较长《小雅 鹿鸣》 《大雅 文王》颂祭祀乐歌,曲调肃穆恢弘主要歌颂祖先功业、祈求神灵庇佑,风格庄重《周颂 清庙》 《鲁颂 閟宫》

学习资源:1.教材附录《〈诗经〉简介》;2.《诗经》分类表空白模板(电子版);3.《劳动最光荣》歌词片段。

设计意图:通过完整表格示例引导学生系统梳理常识,强化对“国风”与“赋”法的认知,为课堂分析文本的民间性与写实性奠定基础。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务2:朗读感知与劳动场景联想 通过多形式朗读,感知《芣苢》重章叠唱的节奏韵律;结合生活体验,联想诗歌中的劳动场景。 1.采用“个人朗读+小组轮读”形式诵读全诗,用“△”标注每章节奏停顿(如“采采△芣苢,薄言△采之”),记录自己认为最能体现韵律感的章节。 2.结合自身参与集体劳动(如班级大扫除、农田体验)的经历,用50 字左右描述:“我在集体劳动中最难忘的一个动作或场景是______,这让我联想到《芣苢》中______(诗句)所描绘的画面。” 提供专业朗诵音频(带节奏标记),引导学生对比:“轮读时,后一章的语速与前一章相比应更快还是更慢?为什么?” 节奏标注以“合理性”评分(10分制),劳动场景联想以“贴合度”口头点评,重点关注对集体劳动共性的捕捉。

回答示例:后一章应稍快,因为随着动词从“采”到“襭”的递进,劳动逐渐进入忙碌、收获的阶段,节奏加快能体现这种动态变化。 场景联想示例:

学习资源:1.《芣苢》专业朗诵音频(带节奏标记);2.集体劳动场景图片(如农田采摘、教室打扫)。

设计意图:通过朗读实践强化韵律感知,借助生活体验搭建文本与现实的桥梁,为课堂场景重构和情感体悟做铺垫,避免机械记忆。

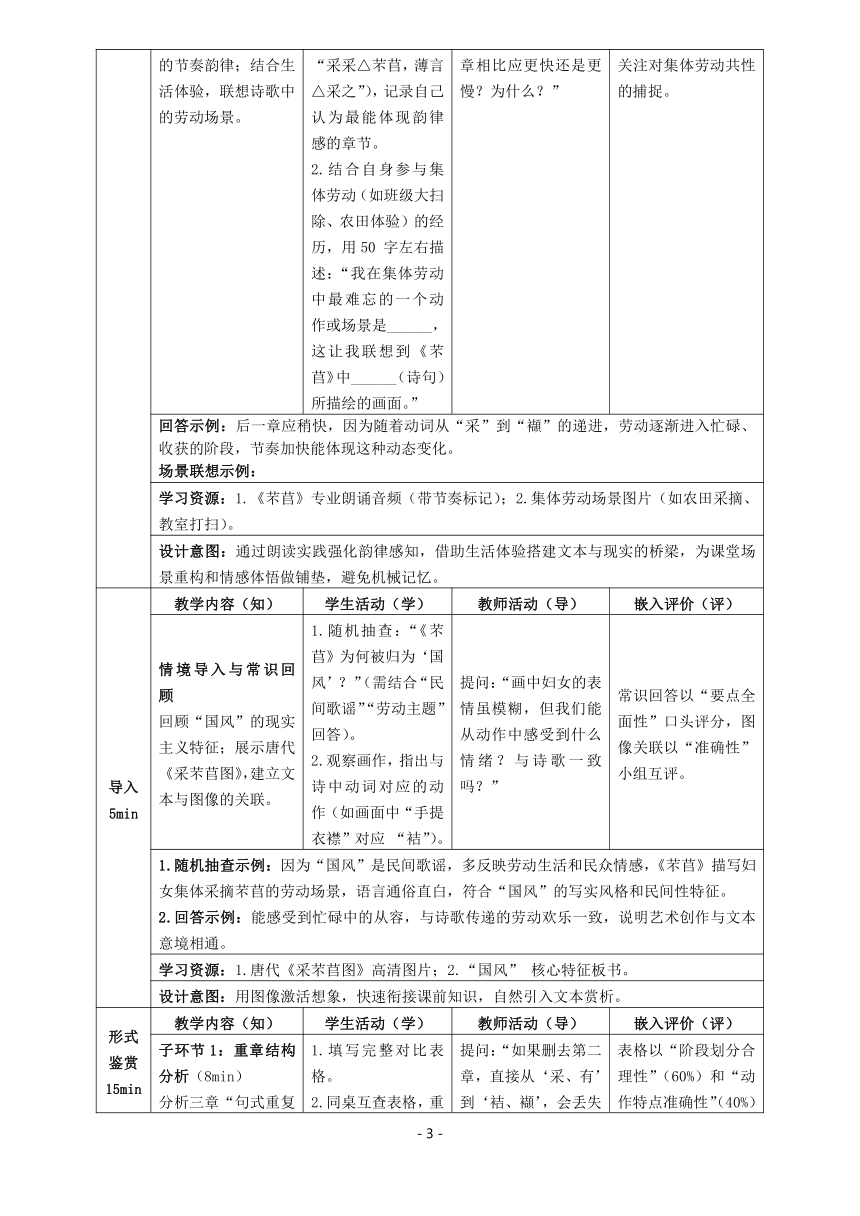

导入 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

情境导入与常识回顾 回顾“国风”的现实主义特征;展示唐代《采芣苢图》,建立文本与图像的关联。 1.随机抽查:“《芣苢》为何被归为‘国风’?”(需结合“民间歌谣”“劳动主题” 回答)。 2.观察画作,指出与诗中动词对应的动作(如画面中“手提衣襟”对应 “袺”)。 提问:“画中妇女的表情虽模糊,但我们能从动作中感受到什么情绪?与诗歌一致吗?” 常识回答以“要点全面性”口头评分,图像关联以“准确性”小组互评。

1.随机抽查示例:因为“国风”是民间歌谣,多反映劳动生活和民众情感,《芣苢》描写妇女集体采摘芣苢的劳动场景,语言通俗直白,符合“国风”的写实风格和民间性特征。 2.回答示例:能感受到忙碌中的从容,与诗歌传递的劳动欢乐一致,说明艺术创作与文本意境相通。

学习资源:1.唐代《采芣苢图》高清图片;2.“国风” 核心特征板书。

设计意图:用图像激活想象,快速衔接课前知识,自然引入文本赏析。

形式鉴赏15min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

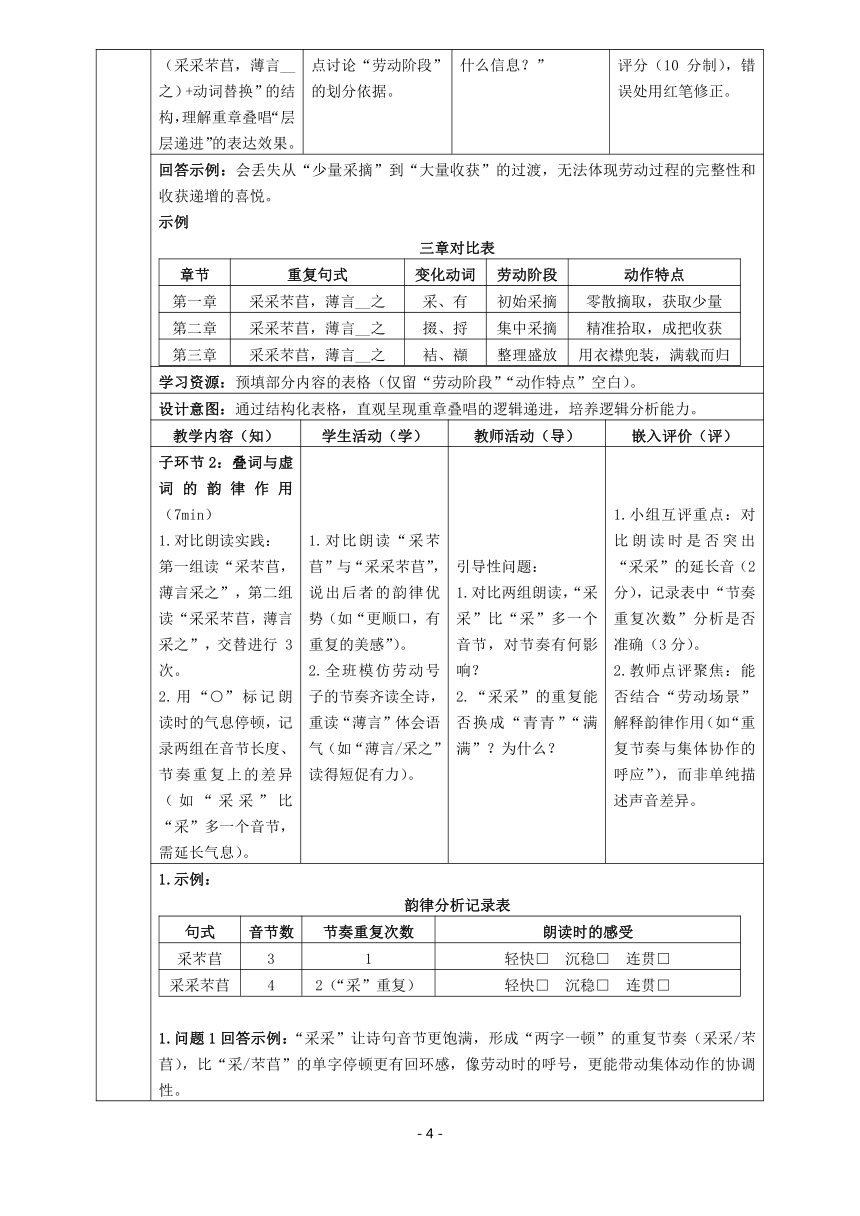

子环节1:重章结构分析(8min) 分析三章“句式重复(采采芣苢,薄言__之)+动词替换”的结构,理解重章叠唱“层层递进”的表达效果。 1.填写完整对比表格。 2.同桌互查表格,重点讨论“劳动阶段”的划分依据。 提问:“如果删去第二章,直接从‘采、有’到‘袺、襭’,会丢失什么信息?” 表格以“阶段划分合理性”(60%)和“动作特点准确性”(40%)评分(10 分制),错误处用红笔修正。

回答示例:会丢失从“少量采摘”到“大量收获”的过渡,无法体现劳动过程的完整性和收获递增的喜悦。 示例 三章对比表 章节重复句式变化动词劳动阶段动作特点第一章采采芣苢,薄言__之采、有初始采摘零散摘取,获取少量第二章采采芣苢,薄言__之掇、捋集中采摘精准拾取,成把收获第三章采采芣苢,薄言__之袺、襭整理盛放用衣襟兜装,满载而归

学习资源:预填部分内容的表格(仅留“劳动阶段”“动作特点”空白)。

设计意图:通过结构化表格,直观呈现重章叠唱的逻辑递进,培养逻辑分析能力。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

子环节2:叠词与虚词的韵律作用(7min) 1.对比朗读实践: 第一组读“采芣苢,薄言采之”,第二组读“采采芣苢,薄言采之”,交替进行 3 次。 2.用“○”标记朗读时的气息停顿,记录两组在音节长度、节奏重复上的差异(如“采采”比“采”多一个音节,需延长气息)。 1.对比朗读“采芣苢”与“采采芣苢”,说出后者的韵律优势(如“更顺口,有重复的美感”)。 2.全班模仿劳动号子的节奏齐读全诗,重读“薄言”体会语气(如“薄言/采之”读得短促有力)。 引导性问题: 1.对比两组朗读,“采采”比“采”多一个音节,对节奏有何影响? 2.“采采”的重复能否换成“青青”“满满”?为什么? 1.小组互评重点:对比朗读时是否突出“采采”的延长音(2 分),记录表中“节奏重复次数”分析是否准确(3分)。 2.教师点评聚焦:能否结合“劳动场景” 解释韵律作用(如“重复节奏与集体协作的呼应”),而非单纯描述声音差异。

1.示例: 韵律分析记录表 句式音节数节奏重复次数朗读时的感受采芣苢31轻快□ 沉稳□ 连贯□采采芣苢42(“采”重复)轻快□ 沉稳□ 连贯□

1.问题1回答示例:“采采”让诗句音节更饱满,形成“两字一顿”的重复节奏(采采/芣苢),比“采/芣苢”的单字停顿更有回环感,像劳动时的呼号,更能带动集体动作的协调性。 2.问题2回答示例:不能。“采采”既写芣苢繁茂(视觉),又暗示采摘动作的反复(动作),“青青”只表颜色,“满满”只表数量,都无法同时兼顾景物与劳动的双重含义,且“采”的重复更贴合诗歌“采摘”的核心动作,强化韵律与内容的统一。

学习资源:韵律分析记录表。

设计意图:通过“朗读实践+表格对比+情境提问”,让学生从听觉(音节长度)、视觉(文字重复)、情境(劳动场景)三维感受叠词的韵律优势,理解《诗经》“声情并茂”的特点,落实“语言建构与运用”核心素养。

语言鉴赏20min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

子环节1:六动词深度解析(6min) 逐字解析动词的动作细节、工具/身体部位及表达效果: 1.分组上台演示动词,边做动作边解说:“我用______(身体部位)做______(动作细节),这体现了______(劳动状态)。” 2.全班纠错补充(如“掇”的动作幅度是否过大,“襭”是否掖对位置)。 提问: 1.针对“掇”与“捋”提问:“这两个动作如何体现劳动效率的提升?” 2.针对“袺”与“襭”提问:“为什么用衣襟而非篮子?这反映了古代劳动的什么特点?” 动作演示以“细节还原度”(60%)和“解说清晰度”(40%)评分(5 分制),纠错补充者获“金点子”贴纸。

1.动词解析示例: (1)采:双手拇指与食指捏取单株芣苢的茎部,向上提拉(泛化动作,体现劳动开端的随意性)。 (2)有:单手握住采摘的芣苢(强调“获得” 的结果,暗含“劳有所获”的满足)。 (3)掇:指尖快速捏取散落在地面的芣苢(动作幅度小,体现采摘的细致,适合零星剩余的植株)。 (4)捋:双手掌心相对,从芣苢根部向顶部滑动,成把聚拢(动作幅度大,效率高,适合密集生长的植株)。 (5)袺:左手提起衣襟前摆,右手将芣苢放入(临时盛放,容量小,体现收获初期的状态)。 (6)襭:将衣襟两侧掖入腰间腰带,形成闭合囊袋(稳固盛放,容量大,体现收获满盈的状态)。 2.演示解说示例: (1)采:我用拇指和食指做捏住芣苢茎部轻轻向上提拉的动作,这体现了劳动初始阶段的试探性与轻巧感。 (2)有:我用手掌做托住刚摘下的芣苢的动作,这体现了劳动有初步收获的满足感。 (3)掇:我用指尖做快速捏取散落在草丛中的小株芣苢的动作,这体现了零星采摘时的细致与专注。 (4)捋:我用双手掌心相对做从芣苢顶部向根部成把滑动抓取的动作,这体现了发现丛生芣苢后高效忙碌的劳动状态。 (5)袺:我用双手虎口做轻轻提起衣襟前摆形成兜状的动作,这体现了收获渐多时小心盛放的谨慎。 (6)襭:我用双手分别拉住衣襟两侧做向腰间后方交叉掖紧形成囊袋的动作,这体现了满载而归时从容整理收获的状态。 3.回答提问1示例:“掇”一次只能摘1-2株,“捋”一次能摘10株以上,动作从“精细”到“高效”,体现妇女们逐渐找到采摘技巧。 4.回答提问2示例:古代劳动工具简陋,衣襟是随手可得的“容器”,反映了劳动的质朴性和创造性,也暗示采摘的即兴性。

学习资源:动词动作分解示意图(贴于黑板,标注身体部位)。

设计意图:通过“演示+解说”,让学生从身体感知层面理解动词的精准表意,体会古人炼字的生活逻辑。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

子环节2:场景重构与情感体悟(4min) 结合动词链和“采采”的繁茂感,联想劳动场景的环境(时间、地点)、人物互动(对话、神态),体会“不言欢乐而欢乐自现”的情感表达。 1.小组合作创作“劳动场景三句半”。 2.各组表演,全班投票选出“最具诗意奖”。 1.提供创作支架:“注意动词的顺序,让场景有画面流动感;对话要符合古代妇女的身份。” 2.提问:“诗中没有‘笑’‘乐’等词,却能让我们感受到欢乐,这种写法有什么好处?” 三句半以“动词运用合理性”(30%)、“场景生动性”(30%)、“情感贴合度”(40%)评分,优秀作品抄写在班级“诗意墙”。

1.三句半示例: 第一句:时间+地点(如“春日清晨田埂边”) 第二句:动作(用诗中动词,如“捋完一丛又一丛”) 第三句:对话(如“阿姐你看我摘得多!”) 第四句:情感(如“笑声漫过青草地”) 2.回答提问示例:通过动作的轻快、收获的增多、对话的活泼等细节侧面烘托,比直接说“快乐”更含蓄,让读者自己体会,更有感染力。

学习资源:1.场景创作示例;2.古筝配乐《田园欢歌》片段。

设计意图:通过创造性表达,将文本语言转化为具象场景,培养形象思维和审美想象能力。

总结升华5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

总结升华与背诵 总结诗歌“形式(重章叠唱)—语言(精准动词)—情感(劳动之乐)”的统一;背诵全诗,体会韵律与情感的契合。 1.用一句话总结:“《芣苢》通过_____表现了______。”(如“重复的句式和变化的动词”“古代妇女的劳动欢乐”)。 2.配乐齐背全诗,注意“采之”“有之”等句尾的语气上扬(体现喜悦)。 提问:“今天的学习对我们理解‘劳动美’有何启发?” 总结句以“概括准确性”口头评价,背诵以“流畅度+情感传达”星级评价。

1.总结示例: (1)《芣苢》通过重章叠唱的节奏和“采、掇、捋”等精准动词,表现了古代妇女集体采摘劳动的欢乐与默契。 (2)《芣苢》通过“袺、襭”等动作描写构建的收获场景,表现了劳动带来的充实与对生活的热爱。 (3)《芣苢》通过不加修饰的直白叙事(赋法),表现了平凡劳动中蕴含的质朴之美与生命活力。 (4)《芣苢》通过六组动词的递进变化,表现了从“初采”到“满载”的劳动全过程,以及劳动者随成果积累而递增的喜悦。 2.回答提问示例:劳动美不仅在于收获,也在于过程中的专注、协作和创造,即使是平凡的劳动也值得赞美。

学习资源:1.板书总结框架(形式→语言→情感);2.背诵配乐音频。

设计意图:梳理知识脉络,强化记忆,将文本赏析与劳动价值观教育自然结合。

作业布置 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务1:跨文本比较阅读 对比《芣苢》与《诗经 豳风 七月》(节选“七月亨葵及菽,八月剥枣,十月获稻”)的劳动描写,分析动词选择与情感基调的差异。 1.列表对比两诗的动词特点(《芣苢》动词更具体,《七月》动词与季节关联紧密)。 2.撰写200字短评:“为什么《芣苢》的劳动是轻松欢乐的,而《七月》的劳动带有紧迫感?” 提示思考角度:“结合劳动目的——《芣苢》是采集实用植物,《七月》是按节气完成生存必需劳动。” 以“对比维度清晰度”(40%)和“原因分析深度”(60%)评分(10分制),优秀短评在单元总结课展示。

示例: 《芣苢》与《七月》(节选)的劳动描写呈现出截然不同的风格。《芣苢》用“采、掇、捋”等动词,聚焦手部的轻巧动作,如“薄言捋之”展现成把采摘的流畅,动词无时间限制,透着随兴自在;而《七月》以“亨、剥、获”等动词与“七月、八月、十月”绑定,如“八月剥枣”强调时令倒逼下的紧迫,动词成了时间的催令符。 情感差异源于劳动性质:《芣苢》采摘芣苢为药用或食用,过程灵活,集体协作的重复韵律自然生发出欢乐;《七月》的劳动关乎全年生存,“剥枣”“获稻”是应对寒冬的必需,时令不等人的压力让动作自带紧迫感。前者是劳动的即时愉悦,后者是生存驱动的忙碌,共同构成《诗经》劳动图景的两面。

学习资源:1.《七月》节选文本及注释;2.两诗劳动场景对比图。

设计意图:立足单元整体,通过比较阅读深化对劳动主题的理解,培养批判性思维。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务2:现代劳动场景仿写 借鉴《芣苢》“重章叠唱+精准动词”的手法,描写校园劳动(如“食堂帮厨”“操场清扫”)。 1.选取3个核心动词(如“择、洗、切”),按“过程→结果”排序,体现劳动递进。 2.创作3节四言诗,每节用“______,众人____之” 句式(如“择择青菜,众人择之;洗洗青菜,众人洗之”)。 提供仿写示例,强调“动词要符合劳动工具的特点(如‘切’对应菜刀)”。 以“动词精准度”(50%)和“节奏美感”(50%)分级(A/B/C),附修改建议(如“‘切切青菜’比‘切青菜’更符合叠词韵律”)。

示例: 扫室 扫扫尘灰,众人扫之; 拖拖地面,众人拖之; 擦擦窗棂,众人擦之。 解析: 动词递进逻辑: “扫”(初步清理地面杂物,劳动起始)→ “拖”(深度清洁地面污渍,劳动进阶)→ “擦”(精细处理窗棂灰尘,劳动收尾), 完整呈现“从粗到细”的打扫流程,与《芣苢》“采摘→盛放”的递进逻辑一致。

学习资源:1.学生优秀仿写范例;2.校园劳动场景照片。

设计意图:实现从鉴赏到创作的迁移,将古典诗歌技巧转化为现代表达能力,强化“劳动美”的认同。

板书设计

衣襟渐满载欢颜:深味集体劳动的本真快乐 形式之美——重章叠唱 1.结构特点: 三章重复句式:采采芣苢,薄言__之 (△节奏停顿:采采△芣苢,薄言△采之) 2.韵律作用: 回环往复→像劳动号子,强化节奏感 动词替换→推动场景递进(从采摘到收获) 语言之妙——动词链 采(摘取,始)→有(持有,果)→掇(捏取,少)→ 捋(成把,多)→袺(提襟,初盛)→襭(掖腰,满盛) 1.劳动逻辑: 动作幅度↑→收获量↑→协作性↑ 2.炼字智慧: 一字传神,写尽劳动全过程 情感与价值 1.场景联想: 集体采摘→欢声笑语→衣襟渐满 2.情感基调: 不言欢乐而乐在其中(通过动作、节奏暗示) 3.劳动之美: 协作之美 收获之美 平凡之美

教学反思

1.目标达成度:通过重章叠唱表格分析和节奏朗读,学生能准确识别诗歌结构特点,X%的学生可独立划分节奏并解释回环韵律的作用,目标达成较好;动词链解析与场景重构活动中,X%的学生能通过动词联想完整劳动场景,但部分学生对“襭”等动作的具象化表达仍显生硬,需加强肢体演示引导;结合古今劳动对比讨论,学生能体会劳动欢乐的共通性,课堂总结中X%的学生提到“平凡劳动的价值”,课程思政自然融入。 2.单元衔接效果:课前任务与作业设计中,通过《诗经》常识梳理、与《伐檀》《插秧歌》的对比阅读,强化了“劳动精神”单元大概念的连贯性;课堂中“动词链逻辑”的分析,为后续鉴赏其他劳动诗的细节描写(如《插秧歌》的动作铺陈)提供了方法迁移,衔接自然。 3.改进方向:动词赏析可增加“古今劳动工具对比”素材(如古代衣襟与现代篮子),帮助学生理解动作选择的文化背景;场景重构环节可引入简笔画速记,降低语言表达较弱学生的参与门槛,提升全员互动性;单元衔接可增加1分钟微拓展,直接关联下一课《插秧歌》的“劳动紧张感”,形成对比预习铺垫。

2

——《芣苢》教学设计

课时 7 授课班级 课题 衣襟渐满载欢颜:深味集体劳动的本真快乐

来源 统编版普通高中语文必修上册第二单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 《芣苢》选自《诗经 周南》,是一首描绘古代劳动场景的歌谣。全诗共三章,每章四句,采用重章叠唱的结构,仅通过“采、有、掇、捋、袺、襭”六个动词的变换,便完整展现了妇女们采摘芣苢(车前草)从开始到收获的全过程。诗歌语言质朴凝练,句式整齐对称,节奏明快,以极简的文字构建出鲜活的劳动画面。 文本的核心教学价值体现在三方面: 语言形式:重章叠唱的结构强化了诗歌的音乐性和节奏感,动词的递进使用体现了古代诗歌“炼字”的艺术特点,是理解《诗经》文体特征的典型范例。 思维培养:诗歌通过动作描写留白,为读者提供了联想和想象的空间,有助于培养学生通过文本细节构建场景的形象思维能力。 价值渗透:诗歌蕴含的集体劳动欢乐情感,可自然衔接“劳动光荣”的课程思政理念,与单元“劳动精神”的大概念相呼应,引导学生体会劳动的美好与意义。

学习者 分析 强(已有基础) 弱(提升空间)

1.学生已学过部分现代诗歌,具备基本的朗读感知能力,能通过反复诵读把握诗歌节奏。 2.对“劳动”有生活体验(如家务、校园劳动),可作为理解文本情感的切入点。 3.初步了解《诗经》“赋、比、兴”的基本概念,但对“重章叠唱”的具体作用缺乏深入认知。 1.对古代诗歌中动词的精准表意功能敏感度不足,难以从“采”到“襭”的动词变化中梳理劳动逻辑。 2.联想和想象能力较弱,容易将文本解读停留在字面,难以还原诗歌背后的集体劳动场景和情感氛围。 3.对《诗经》的文化背景了解有限,难以将劳动场景与古代社会生活关联,影响对劳动价值的深层理解。

学习策略

1.采用“分层朗读+对比分析”策略,通过范读、跟读、分组轮读等形式强化对重章叠唱节奏的感知。 2.设计“动词链梳理”活动,结合具象化动作演示,帮助学生理解动词递进的逻辑关系。 3.借助图片、短视频等可视化资源搭建认知支架,降低场景再现的难度,激活学生的想象。

学习目标 1.通过反复朗读,准确识别诗歌重章叠唱的结构特点和句式整齐的语言形式,能背诵全诗。 2.梳理“采、有、掇、捋、袺、襭”六个动词的含义及递进关系,理解其对表现劳动过程的作用。 低阶目标 教学重点

1.结合文本细节,通过联想和想象,用连贯的语言描述诗歌中的劳动场景,体会集体劳动的欢乐氛围。 2.联系现实生活中的劳动体验,理解古代劳动歌谣所承载的文化内涵,认同“劳动创造美好”的价值理念。 高阶目标 教学难点

教学流程图

课前学习→导入→形式鉴赏→语言鉴赏→总结升华→作业布置

教学活动设计

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务1:《诗经》常识梳理与文本初读 1.梳理“风、雅、颂”的分类标准(按音乐性质)、核心特点及代表作品,明确《芣苢》属于“国风 周南”,理解“国风”反映民间生活与劳动的特质。 2.通读《芣苢》全诗,借助注释标注“芣苢(fú yǐ)”“捋(luō)”“袺(jié)”“襭(xié)”等字词读音,初步翻译诗句大意。 1.填写“《诗经》分类对比表”。 2.用横线画出诗中体现“赋”法(直陈其事)的句子(如 “采采芣苢,薄言采之”),在空白处批注:“直接描写采摘动作,不加修饰,符合‘赋’直陈其事的特点”。 在班级群发布“《诗经》分类微课”链接,提问:“‘国风’中的劳动歌谣与现代劳动歌曲(如《劳动最光荣》)在情感表达上有何共通之处?” 表格以“填写准确性(70%)+代表作品典型性(30%)”评分(10分制),“赋”法批注通过课堂抽查反馈,重点评价对“直陈其事”的理解程度。

1.回答示例:都表达了对劳动的热爱和劳动中的快乐,通过直白、热烈的语言传递积极的情感,贴近劳动者的真实体验。 2.表格示例: 《诗经》分类对比表 类别音乐性质内容特点代表作品风民间歌谣,曲调清新质朴多反映劳动生活、男女情感,语言通俗直白《周南 芣苢》 《邶风 静女》雅宫廷宴饮或朝会乐歌,曲调庄重典雅多涉及政治讽喻、宴饮礼仪,篇幅较长《小雅 鹿鸣》 《大雅 文王》颂祭祀乐歌,曲调肃穆恢弘主要歌颂祖先功业、祈求神灵庇佑,风格庄重《周颂 清庙》 《鲁颂 閟宫》

学习资源:1.教材附录《〈诗经〉简介》;2.《诗经》分类表空白模板(电子版);3.《劳动最光荣》歌词片段。

设计意图:通过完整表格示例引导学生系统梳理常识,强化对“国风”与“赋”法的认知,为课堂分析文本的民间性与写实性奠定基础。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务2:朗读感知与劳动场景联想 通过多形式朗读,感知《芣苢》重章叠唱的节奏韵律;结合生活体验,联想诗歌中的劳动场景。 1.采用“个人朗读+小组轮读”形式诵读全诗,用“△”标注每章节奏停顿(如“采采△芣苢,薄言△采之”),记录自己认为最能体现韵律感的章节。 2.结合自身参与集体劳动(如班级大扫除、农田体验)的经历,用50 字左右描述:“我在集体劳动中最难忘的一个动作或场景是______,这让我联想到《芣苢》中______(诗句)所描绘的画面。” 提供专业朗诵音频(带节奏标记),引导学生对比:“轮读时,后一章的语速与前一章相比应更快还是更慢?为什么?” 节奏标注以“合理性”评分(10分制),劳动场景联想以“贴合度”口头点评,重点关注对集体劳动共性的捕捉。

回答示例:后一章应稍快,因为随着动词从“采”到“襭”的递进,劳动逐渐进入忙碌、收获的阶段,节奏加快能体现这种动态变化。 场景联想示例:

学习资源:1.《芣苢》专业朗诵音频(带节奏标记);2.集体劳动场景图片(如农田采摘、教室打扫)。

设计意图:通过朗读实践强化韵律感知,借助生活体验搭建文本与现实的桥梁,为课堂场景重构和情感体悟做铺垫,避免机械记忆。

导入 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

情境导入与常识回顾 回顾“国风”的现实主义特征;展示唐代《采芣苢图》,建立文本与图像的关联。 1.随机抽查:“《芣苢》为何被归为‘国风’?”(需结合“民间歌谣”“劳动主题” 回答)。 2.观察画作,指出与诗中动词对应的动作(如画面中“手提衣襟”对应 “袺”)。 提问:“画中妇女的表情虽模糊,但我们能从动作中感受到什么情绪?与诗歌一致吗?” 常识回答以“要点全面性”口头评分,图像关联以“准确性”小组互评。

1.随机抽查示例:因为“国风”是民间歌谣,多反映劳动生活和民众情感,《芣苢》描写妇女集体采摘芣苢的劳动场景,语言通俗直白,符合“国风”的写实风格和民间性特征。 2.回答示例:能感受到忙碌中的从容,与诗歌传递的劳动欢乐一致,说明艺术创作与文本意境相通。

学习资源:1.唐代《采芣苢图》高清图片;2.“国风” 核心特征板书。

设计意图:用图像激活想象,快速衔接课前知识,自然引入文本赏析。

形式鉴赏15min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

子环节1:重章结构分析(8min) 分析三章“句式重复(采采芣苢,薄言__之)+动词替换”的结构,理解重章叠唱“层层递进”的表达效果。 1.填写完整对比表格。 2.同桌互查表格,重点讨论“劳动阶段”的划分依据。 提问:“如果删去第二章,直接从‘采、有’到‘袺、襭’,会丢失什么信息?” 表格以“阶段划分合理性”(60%)和“动作特点准确性”(40%)评分(10 分制),错误处用红笔修正。

回答示例:会丢失从“少量采摘”到“大量收获”的过渡,无法体现劳动过程的完整性和收获递增的喜悦。 示例 三章对比表 章节重复句式变化动词劳动阶段动作特点第一章采采芣苢,薄言__之采、有初始采摘零散摘取,获取少量第二章采采芣苢,薄言__之掇、捋集中采摘精准拾取,成把收获第三章采采芣苢,薄言__之袺、襭整理盛放用衣襟兜装,满载而归

学习资源:预填部分内容的表格(仅留“劳动阶段”“动作特点”空白)。

设计意图:通过结构化表格,直观呈现重章叠唱的逻辑递进,培养逻辑分析能力。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

子环节2:叠词与虚词的韵律作用(7min) 1.对比朗读实践: 第一组读“采芣苢,薄言采之”,第二组读“采采芣苢,薄言采之”,交替进行 3 次。 2.用“○”标记朗读时的气息停顿,记录两组在音节长度、节奏重复上的差异(如“采采”比“采”多一个音节,需延长气息)。 1.对比朗读“采芣苢”与“采采芣苢”,说出后者的韵律优势(如“更顺口,有重复的美感”)。 2.全班模仿劳动号子的节奏齐读全诗,重读“薄言”体会语气(如“薄言/采之”读得短促有力)。 引导性问题: 1.对比两组朗读,“采采”比“采”多一个音节,对节奏有何影响? 2.“采采”的重复能否换成“青青”“满满”?为什么? 1.小组互评重点:对比朗读时是否突出“采采”的延长音(2 分),记录表中“节奏重复次数”分析是否准确(3分)。 2.教师点评聚焦:能否结合“劳动场景” 解释韵律作用(如“重复节奏与集体协作的呼应”),而非单纯描述声音差异。

1.示例: 韵律分析记录表 句式音节数节奏重复次数朗读时的感受采芣苢31轻快□ 沉稳□ 连贯□采采芣苢42(“采”重复)轻快□ 沉稳□ 连贯□

1.问题1回答示例:“采采”让诗句音节更饱满,形成“两字一顿”的重复节奏(采采/芣苢),比“采/芣苢”的单字停顿更有回环感,像劳动时的呼号,更能带动集体动作的协调性。 2.问题2回答示例:不能。“采采”既写芣苢繁茂(视觉),又暗示采摘动作的反复(动作),“青青”只表颜色,“满满”只表数量,都无法同时兼顾景物与劳动的双重含义,且“采”的重复更贴合诗歌“采摘”的核心动作,强化韵律与内容的统一。

学习资源:韵律分析记录表。

设计意图:通过“朗读实践+表格对比+情境提问”,让学生从听觉(音节长度)、视觉(文字重复)、情境(劳动场景)三维感受叠词的韵律优势,理解《诗经》“声情并茂”的特点,落实“语言建构与运用”核心素养。

语言鉴赏20min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

子环节1:六动词深度解析(6min) 逐字解析动词的动作细节、工具/身体部位及表达效果: 1.分组上台演示动词,边做动作边解说:“我用______(身体部位)做______(动作细节),这体现了______(劳动状态)。” 2.全班纠错补充(如“掇”的动作幅度是否过大,“襭”是否掖对位置)。 提问: 1.针对“掇”与“捋”提问:“这两个动作如何体现劳动效率的提升?” 2.针对“袺”与“襭”提问:“为什么用衣襟而非篮子?这反映了古代劳动的什么特点?” 动作演示以“细节还原度”(60%)和“解说清晰度”(40%)评分(5 分制),纠错补充者获“金点子”贴纸。

1.动词解析示例: (1)采:双手拇指与食指捏取单株芣苢的茎部,向上提拉(泛化动作,体现劳动开端的随意性)。 (2)有:单手握住采摘的芣苢(强调“获得” 的结果,暗含“劳有所获”的满足)。 (3)掇:指尖快速捏取散落在地面的芣苢(动作幅度小,体现采摘的细致,适合零星剩余的植株)。 (4)捋:双手掌心相对,从芣苢根部向顶部滑动,成把聚拢(动作幅度大,效率高,适合密集生长的植株)。 (5)袺:左手提起衣襟前摆,右手将芣苢放入(临时盛放,容量小,体现收获初期的状态)。 (6)襭:将衣襟两侧掖入腰间腰带,形成闭合囊袋(稳固盛放,容量大,体现收获满盈的状态)。 2.演示解说示例: (1)采:我用拇指和食指做捏住芣苢茎部轻轻向上提拉的动作,这体现了劳动初始阶段的试探性与轻巧感。 (2)有:我用手掌做托住刚摘下的芣苢的动作,这体现了劳动有初步收获的满足感。 (3)掇:我用指尖做快速捏取散落在草丛中的小株芣苢的动作,这体现了零星采摘时的细致与专注。 (4)捋:我用双手掌心相对做从芣苢顶部向根部成把滑动抓取的动作,这体现了发现丛生芣苢后高效忙碌的劳动状态。 (5)袺:我用双手虎口做轻轻提起衣襟前摆形成兜状的动作,这体现了收获渐多时小心盛放的谨慎。 (6)襭:我用双手分别拉住衣襟两侧做向腰间后方交叉掖紧形成囊袋的动作,这体现了满载而归时从容整理收获的状态。 3.回答提问1示例:“掇”一次只能摘1-2株,“捋”一次能摘10株以上,动作从“精细”到“高效”,体现妇女们逐渐找到采摘技巧。 4.回答提问2示例:古代劳动工具简陋,衣襟是随手可得的“容器”,反映了劳动的质朴性和创造性,也暗示采摘的即兴性。

学习资源:动词动作分解示意图(贴于黑板,标注身体部位)。

设计意图:通过“演示+解说”,让学生从身体感知层面理解动词的精准表意,体会古人炼字的生活逻辑。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

子环节2:场景重构与情感体悟(4min) 结合动词链和“采采”的繁茂感,联想劳动场景的环境(时间、地点)、人物互动(对话、神态),体会“不言欢乐而欢乐自现”的情感表达。 1.小组合作创作“劳动场景三句半”。 2.各组表演,全班投票选出“最具诗意奖”。 1.提供创作支架:“注意动词的顺序,让场景有画面流动感;对话要符合古代妇女的身份。” 2.提问:“诗中没有‘笑’‘乐’等词,却能让我们感受到欢乐,这种写法有什么好处?” 三句半以“动词运用合理性”(30%)、“场景生动性”(30%)、“情感贴合度”(40%)评分,优秀作品抄写在班级“诗意墙”。

1.三句半示例: 第一句:时间+地点(如“春日清晨田埂边”) 第二句:动作(用诗中动词,如“捋完一丛又一丛”) 第三句:对话(如“阿姐你看我摘得多!”) 第四句:情感(如“笑声漫过青草地”) 2.回答提问示例:通过动作的轻快、收获的增多、对话的活泼等细节侧面烘托,比直接说“快乐”更含蓄,让读者自己体会,更有感染力。

学习资源:1.场景创作示例;2.古筝配乐《田园欢歌》片段。

设计意图:通过创造性表达,将文本语言转化为具象场景,培养形象思维和审美想象能力。

总结升华5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

总结升华与背诵 总结诗歌“形式(重章叠唱)—语言(精准动词)—情感(劳动之乐)”的统一;背诵全诗,体会韵律与情感的契合。 1.用一句话总结:“《芣苢》通过_____表现了______。”(如“重复的句式和变化的动词”“古代妇女的劳动欢乐”)。 2.配乐齐背全诗,注意“采之”“有之”等句尾的语气上扬(体现喜悦)。 提问:“今天的学习对我们理解‘劳动美’有何启发?” 总结句以“概括准确性”口头评价,背诵以“流畅度+情感传达”星级评价。

1.总结示例: (1)《芣苢》通过重章叠唱的节奏和“采、掇、捋”等精准动词,表现了古代妇女集体采摘劳动的欢乐与默契。 (2)《芣苢》通过“袺、襭”等动作描写构建的收获场景,表现了劳动带来的充实与对生活的热爱。 (3)《芣苢》通过不加修饰的直白叙事(赋法),表现了平凡劳动中蕴含的质朴之美与生命活力。 (4)《芣苢》通过六组动词的递进变化,表现了从“初采”到“满载”的劳动全过程,以及劳动者随成果积累而递增的喜悦。 2.回答提问示例:劳动美不仅在于收获,也在于过程中的专注、协作和创造,即使是平凡的劳动也值得赞美。

学习资源:1.板书总结框架(形式→语言→情感);2.背诵配乐音频。

设计意图:梳理知识脉络,强化记忆,将文本赏析与劳动价值观教育自然结合。

作业布置 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务1:跨文本比较阅读 对比《芣苢》与《诗经 豳风 七月》(节选“七月亨葵及菽,八月剥枣,十月获稻”)的劳动描写,分析动词选择与情感基调的差异。 1.列表对比两诗的动词特点(《芣苢》动词更具体,《七月》动词与季节关联紧密)。 2.撰写200字短评:“为什么《芣苢》的劳动是轻松欢乐的,而《七月》的劳动带有紧迫感?” 提示思考角度:“结合劳动目的——《芣苢》是采集实用植物,《七月》是按节气完成生存必需劳动。” 以“对比维度清晰度”(40%)和“原因分析深度”(60%)评分(10分制),优秀短评在单元总结课展示。

示例: 《芣苢》与《七月》(节选)的劳动描写呈现出截然不同的风格。《芣苢》用“采、掇、捋”等动词,聚焦手部的轻巧动作,如“薄言捋之”展现成把采摘的流畅,动词无时间限制,透着随兴自在;而《七月》以“亨、剥、获”等动词与“七月、八月、十月”绑定,如“八月剥枣”强调时令倒逼下的紧迫,动词成了时间的催令符。 情感差异源于劳动性质:《芣苢》采摘芣苢为药用或食用,过程灵活,集体协作的重复韵律自然生发出欢乐;《七月》的劳动关乎全年生存,“剥枣”“获稻”是应对寒冬的必需,时令不等人的压力让动作自带紧迫感。前者是劳动的即时愉悦,后者是生存驱动的忙碌,共同构成《诗经》劳动图景的两面。

学习资源:1.《七月》节选文本及注释;2.两诗劳动场景对比图。

设计意图:立足单元整体,通过比较阅读深化对劳动主题的理解,培养批判性思维。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务2:现代劳动场景仿写 借鉴《芣苢》“重章叠唱+精准动词”的手法,描写校园劳动(如“食堂帮厨”“操场清扫”)。 1.选取3个核心动词(如“择、洗、切”),按“过程→结果”排序,体现劳动递进。 2.创作3节四言诗,每节用“______,众人____之” 句式(如“择择青菜,众人择之;洗洗青菜,众人洗之”)。 提供仿写示例,强调“动词要符合劳动工具的特点(如‘切’对应菜刀)”。 以“动词精准度”(50%)和“节奏美感”(50%)分级(A/B/C),附修改建议(如“‘切切青菜’比‘切青菜’更符合叠词韵律”)。

示例: 扫室 扫扫尘灰,众人扫之; 拖拖地面,众人拖之; 擦擦窗棂,众人擦之。 解析: 动词递进逻辑: “扫”(初步清理地面杂物,劳动起始)→ “拖”(深度清洁地面污渍,劳动进阶)→ “擦”(精细处理窗棂灰尘,劳动收尾), 完整呈现“从粗到细”的打扫流程,与《芣苢》“采摘→盛放”的递进逻辑一致。

学习资源:1.学生优秀仿写范例;2.校园劳动场景照片。

设计意图:实现从鉴赏到创作的迁移,将古典诗歌技巧转化为现代表达能力,强化“劳动美”的认同。

板书设计

衣襟渐满载欢颜:深味集体劳动的本真快乐 形式之美——重章叠唱 1.结构特点: 三章重复句式:采采芣苢,薄言__之 (△节奏停顿:采采△芣苢,薄言△采之) 2.韵律作用: 回环往复→像劳动号子,强化节奏感 动词替换→推动场景递进(从采摘到收获) 语言之妙——动词链 采(摘取,始)→有(持有,果)→掇(捏取,少)→ 捋(成把,多)→袺(提襟,初盛)→襭(掖腰,满盛) 1.劳动逻辑: 动作幅度↑→收获量↑→协作性↑ 2.炼字智慧: 一字传神,写尽劳动全过程 情感与价值 1.场景联想: 集体采摘→欢声笑语→衣襟渐满 2.情感基调: 不言欢乐而乐在其中(通过动作、节奏暗示) 3.劳动之美: 协作之美 收获之美 平凡之美

教学反思

1.目标达成度:通过重章叠唱表格分析和节奏朗读,学生能准确识别诗歌结构特点,X%的学生可独立划分节奏并解释回环韵律的作用,目标达成较好;动词链解析与场景重构活动中,X%的学生能通过动词联想完整劳动场景,但部分学生对“襭”等动作的具象化表达仍显生硬,需加强肢体演示引导;结合古今劳动对比讨论,学生能体会劳动欢乐的共通性,课堂总结中X%的学生提到“平凡劳动的价值”,课程思政自然融入。 2.单元衔接效果:课前任务与作业设计中,通过《诗经》常识梳理、与《伐檀》《插秧歌》的对比阅读,强化了“劳动精神”单元大概念的连贯性;课堂中“动词链逻辑”的分析,为后续鉴赏其他劳动诗的细节描写(如《插秧歌》的动作铺陈)提供了方法迁移,衔接自然。 3.改进方向:动词赏析可增加“古今劳动工具对比”素材(如古代衣襟与现代篮子),帮助学生理解动作选择的文化背景;场景重构环节可引入简笔画速记,降低语言表达较弱学生的参与门槛,提升全员互动性;单元衔接可增加1分钟微拓展,直接关联下一课《插秧歌》的“劳动紧张感”,形成对比预习铺垫。

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读