2015-2016学年度[鄂教版]七年级语文(上 )《故乡的桂花雨》课件(45张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年度[鄂教版]七年级语文(上 )《故乡的桂花雨》课件(45张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 532.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鄂教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-22 22:46:14 | ||

图片预览

文档简介

课件45张PPT。琦君 乡愁学习目标1.学会抓住文章的关键语句,并以此来带动自己的阅读,提高效率的阅读方法。?

2.强化分析人物形象的阅读能力。?

3.学会挖掘文章内涵的阅读策略和方法。?

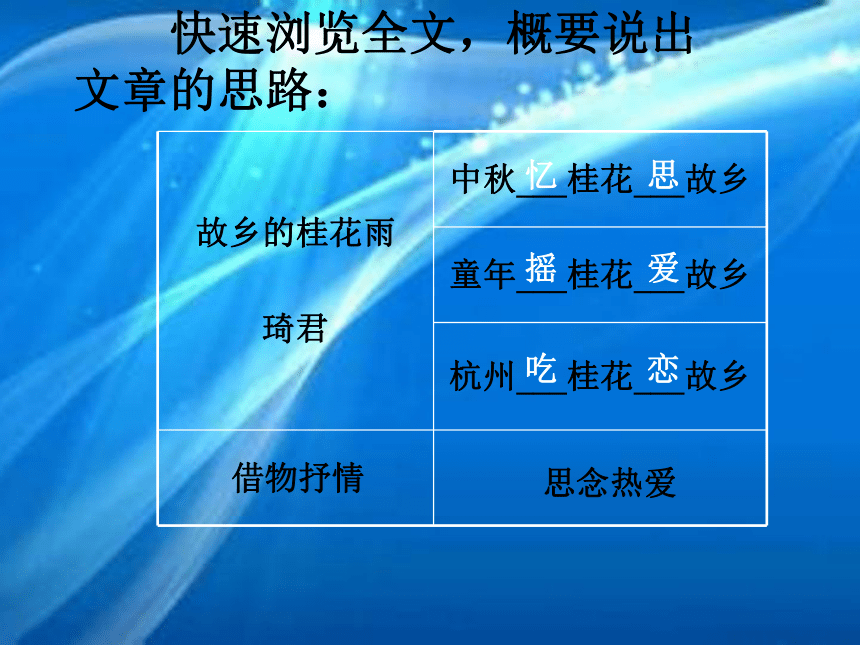

4.拓展学习和在新语境中对问题的重新思考。?作者简介琦君,原名潘希真,浙江永嘉人。1917年出身于国民党高级将领家庭,1949年赴台湾,后定居美国。她是著名电视连续剧《橘子红了》的作者。她的散文,题材广泛,但最为感人的还是怀乡思亲之作。解题:乡愁产生的原因有很多,如出差、异地求学或者工作、旅游,也有政治因素,如政权的更替,1949年,随着国民党政权的土崩瓦解,大批的大陆人迁徙到台湾省,他们的大部分青少年时光都留在了祖国大陆,与刚才我们同学所说的一般的离别不同,他们这一分别,就是几十年甚至就是一辈子!骨肉分离,隔海相望,这种“乡愁”该有多么的强烈呀!今天我们要通过学习《故乡的桂花雨》来感受台湾作家琦君的乡愁吧!? 快速浏览全文,概要说出文章的思路:忆思摇爱吃恋借物抒情 思念热爱文章结构桂花不仅美丽清香,还可以吃呢。文章的第一段(1、2节)为我们介绍的清楚。? 第二段(3节)采用倒叙的方式回忆了故乡的桂花雨,具体描绘了“摇花乐”,大家喜欢“我”的父母亲吗?为什么?(学生大多会回答,“喜欢”,摆出的原因不一而足,老师总结:因为母亲敦厚、温柔,父亲儒雅和乐)? 最后一段(4、5节)作者还回忆了在杭州念中学时和桂花有关的一段往事。? 全文脉络很分明,衔接上不着痕迹,其中有一句话起到了至关重要的作用:“桂花,真叫人魂牵梦萦”,什么作用呢?(教师总结:起承上启下的作用。)? 自主探究1.导语:“乡愁”,顾名思义是因为思念家乡而带来的忧愁,它是人类生活、文学永久性题之一。你们有过这种情感的体验吗??2.指导朗读,让学生在阅读中找出体现文章主旨的语句,并以此作为阅读好文章的钥匙,揣摩人物的语气和阅读情感的流变。明确:抓住了文章的文眼——“桂花,真叫我魂牵梦萦”——来阅读本文,较满无目的的朗读,其差别好比拿一件大衣,前者是从衣领抓起,“挈领而顿,百毛皆顺”;后者却是从袖子抓起,拖泥带水。这样的浓郁“乡愁”,使得文章中最精彩的“摇花乐”部分和文章最后的那句“于是我也想起了在故乡童年时代的‘摇花乐’,和那阵阵的桂花雨”,都奠定了深情的基调,语速自然都会放慢了。当然,在总的情感格调中,不同人物的言语语气也会有差异,大人小孩都喜欢“摇花乐”,但前者更多是从物质的收成方面出发,难免语气中会有担忧;后者却更多地是从孩子亲近大自然的美好天性出发,在孩子极度快乐的叫喊声中,语气要略有些夸张。?3.讨论:文中的人物形象栩栩如生,在你心目中,他们是什么样的形象呢?请结合文章的内容来谈。? 明确:父亲是儒雅温和的,如他爱养花和作诗,体现了他的修养和书生本色,而教我识花的童年细节,更展示了我与父亲间浓浓的父女情;母亲是敦厚慈祥的,她对乡亲富有人情味的牵挂和对宗教的虔诚信仰,合着桂花的清香淡雅打动了每一个读者;儿童时的“我”在摇桂花中的欢呼雀跃和发自内心对“摇花乐”的喜好,都淋漓尽致地展现了孩子特有的天真无邪。?4:散文的小说化是琦君散文的一种别样风格,本文也很典型地体现了这点——人物生动传神,呼之欲出。而对人物形象的感知和再创造,对于文章主旨的深化理解,都有举足轻重的意义。老师要注意让学生立足课文来回答问题,忌讳毫无根据的主观臆想。?5.理解“桂花雨”的深刻内涵:? ①勾划出文中两处有关“桂花雨”的语句。体会这种环境中人物的情感。? ②创造性的复述课文的这两处内容。明确:此题旨在鼓励学生在熟悉课文内容的基础上展开联想和想象,除锻炼学生的口头表达能力外,更深化了他们对于人物心情的体认。值得一提的是,在对第一处“摇花乐”的复述中,一个学生想象童年时候的“我”立足在缤纷芳香的“桂花雨”中时,“四周都是金灿灿的颜色”时,有同学提出异议,“课文中已经说明摇桂花时‘天空阴云密布,云脚张毛’,那怎么会是‘金灿灿的颜色’呢?”孩子们经过讨论,最后认为“即使当时的天气阴霾,但由于孩子内心极度的开心,于是‘金灿灿的颜色’不仅仅可以指桂花的颜色,表现了‘桂花雨’的铺天盖地的壮观场面,更暗示了童年的‘我’如阳光般快乐的心情。”还有的孩子在复述中,加入了父母在一旁会心的笑容,“因为他们也被这美好的景色和孩子的天真所感染了。”在这一个学习板块中,学生们体现出来的丰富想像力和敏捷的思维,让我很是惊喜。也正是在孩子们不断丰富的复述中,两幅色彩明丽饱和,引人入胜的“桂花雨”图景慢慢浮出水面。这也为下面问题的提出作好了铺垫。③作者花费了心思为我们设置的两幅“桂花雨”图无疑也是文章的精髓之处。结合课文主旨,你认为它有怎样的深刻内涵呢??明确:这里我们可以准备好一些可以先拟的答案,如“与题目的‘桂花雨’摇相呼应,点明了‘乡愁’的主题”,“形象生动再现了当时的美好图景”,“父母的温情如‘桂花雨’般滋润着童年的‘我’的情感世界”等等,而对于超出我们预设答案范畴,只要是能做到言之有理并符合作者文章意图的答案,均可以算正确答案。教师的灵活指导,此时非常重要。6.笔者开始是直接设置了“请说出‘桂花雨’的深刻内涵”的题目,但由于题目太大,缺少明显的切入点,学生思维一时难以将其咀嚼消化,教学进展一下子出现了停滞状态。于是我将自己认为解决这个问题的三个步骤以问题的方式展现出来,课堂气氛一下子热烈了起来。学生在回答这三个问题的同时,也掌握了如何解决难题的思维方法,可谓是一石两鸟。在这里,我想起了语文特级教师胡明道对新课标下教师如何定位的问题所提出的见解:“反思者是新课标的众多角色定位中最核心、最集中的一点……‘反思型教师’要时时回顾,对异位处调整。”诚然,自己离这样的境界还有太大差距,而在上述的这个教学步骤中,反思所带来的意外收获,更坚定了我将这一方向的发展确定为我教学上追求的目标之一。7.杭州并不是作者的故乡,在这里的赏花、吃花、摇花,从表面上看,与故乡并无直接联系,作者为什么还要这样写呢?用俗语或成语怎么说呢?作者在文末借母亲的话“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花”道出了自己的恋乡情结,使上述的部分一下成了故乡的桂花和“桂花雨”的陪衬,,与“月是故乡明”有异曲同工之妙。作者热爱故乡的桂花,而杭州也因为有桂花而让作者喜欢,用一个成语来涵盖之不正是“爱屋及乌”吗??8、思考:文中的人物形象栩栩如生,在你心目中,他们是什么样的形象呢?请结合文章的内容来谈。? 明确:父亲是儒雅温和的,如他爱养花和作诗,体现了他的修养和书生本色,而教我识花的童年细节,更展示了我与父亲间浓浓的父女情;母亲是敦厚慈祥的,她对乡亲富有人情味的牵挂和对宗教的虔诚信仰,和着桂花的清香淡雅打动了每一个读者;儿童时的“我”在摇桂花中的欢呼雀跃和发自内心对“摇花乐”的喜好,都淋漓尽致地展现了孩子特有的天真无邪。?整体感悟散文重“情”,本文也毫不例外地具有这个特点,如何深切领会文章中浓郁的思乡之情呢?最好途径当然就是读了(诚如古人所云:书读百遍,其义自现。)但是不是真的要读上百遍,才能够理解文章?这样的效率当然已经不符合现代社会的要求了。我们就要学会高效地进行阅读。其中的“钥匙”之一就是把握主旨来进行阅读,或者是自己归纳,或者是找到中心句(“文眼”)。显然,“桂花,真叫我魂牵梦萦”就是“文眼”——这也构成了本文的第二特点,并不是每篇文章都有无需读者刻意概括而直接由其自身提出的中心句。抓住它,以此为依据来体会阅读文章,效率自然也就高了。?“乡愁”,顾名思义是因为思念家乡而带来的忧愁,它是人类生活、文学永久性主题之一。你有过这种情感的体验吗??乡愁产生的原因有很多,如出差、异地求学或者工作、旅游,也有政治因素,如政权的更替。1949年,随着国民党政权的土崩瓦解,大批的大陆人迁徙到台湾省,他们的大部分青少年时光都留在了祖国大陆,与刚才我们同学所说的一般的离别不同,他们这一分别,就是几十年甚至就是一辈子!骨肉分离,隔海相望,这种“乡愁”该有多么的强烈呀!今天我们就要通过学习《故乡的桂花雨》来感受台湾作家琦君的乡愁吧!?在阅读时,抓住了文章的文眼——“桂花,真叫我魂牵梦萦”来阅读本文,较漫无目的的朗读,其差别就好比拿一件大衣,前者是从衣领抓起,后者却是从袖子抓起,拖泥带水。这样浓郁的“乡愁”,使得文章中最精彩的“摇花乐”部分和文章最后的那句“于是我也想起了在故乡童年时代的‘摇花乐’,和那阵阵的桂花雨”,都奠定了深情的基调,语速自然都会放慢了。当然,在总的情感格调中,不同人物的言语语气也会有差异,大人小孩都喜欢“摇花乐”,但前者更多是从物质的收成方面出发,难免语气中会有担忧;后者却更多地是从孩子亲近大自然的美好天性出发,在孩子极度快乐的叫喊声中,语气要略有些夸张。? 请同学们看看老师的一点感悟,你是否也赞同呢?(1)词语赏析 当桂花开得茂盛时,不说香闻十里,至少前后左右十几家邻居,没有不浸在花香里的。

一个“浸”字,生动地写出了故乡人在桂花香中生活的甜美。真是:桂花香如水,人在水中游啊。(2)句子赏析“中秋节前后,就是故乡的桂花节。一提到桂花,那股子香味就仿佛闻到了。桂花有两种,月月开的称木樨,花朵较细小,呈淡黄色,台湾好象也有,我曾在走过人家围墙外闻到这香味,一闻到就会引起乡愁。”

每逢佳节倍思“乡”,人在台湾心在故乡,故乡如影随形,融在游子的血液里了。 “桂花,真叫我魂牵梦萦。”

该句是文眼,凝聚着文章主旨;结构上,它还起到承上启下的作用。(3)段落赏析 “我回家时....和那阵阵桂花雨。”(最后一段)

这真是花是故乡的香,月是故乡的明啊,母亲难忘我也难忘,故乡让人思念绵长!感悟交流: 作者对故乡的感情就似陈年老窖——越久越醇!

让我们把心中的真切感受大胆地说出来吧! 与学习伙伴合作交流,用“我从这篇文章中读出了______”句式,说出自己读到的主题。 拓展延伸: 请同学们从下面提供的方式中任选一种展开联想,在全班交流,也可自创方式进行交流。(1)背几句(首)古今乡愁诗词给大家听。(2)假如我现在是清华学子,正在清华园里思念故乡,你将借什么来表达对故乡的思念和热爱?(3)唱一两句思乡的歌给大家听。附:古今乡愁诗摘录

(1)举头望明月,低头思故乡。 ——李白

(2)独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。——王维

(3)少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。——贺知章

(4)夕阳西下,断肠人在天涯。 ——马致远

(5)日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。——催颢

(6)乡愁是一支清远的笛,总在有月亮的夜晚响起.

——席慕容思考:

随着现代交通的日益便捷和通讯手段的迅猛发展,人们对于故乡的思念似乎已经越来越淡了,有人说,在不远的未来,“乡愁”作为一种交通落后时代的情感,将逃脱不了消失的命运,你同意这种观点吗?为什么?请说一说。?这道题的设置完全出于偶然,在上课时,有一个孩子说,古人因为交通的不便和科技的落后,无论是离开还是返回家乡,拟或是与乡亲家人的联系,其成本都大得惊人,所以他们的“乡愁”比今天的人要浓烈得多。这让我想到自己曾经听过一堂关于中秋节的综合性学习的公开课中,一位教师谈到目前科学高度发达,从一定程度上削弱了人的想像力的问题。我设置这个问题,并非持类似卢梭的反科学的观点,而是想让学生立足当下,在新的历史语境中,对于传统的文学命题做出自己的反思。值得欣慰的是,学生们在课堂上就这个问题的争论,体现出他们特有的热忱和思辨性。我也并未规定正确的答案,只是在急诊的末尾,我把自己在课下就这个问题的思考所写成的短文,做了一番展示,算得上起到了一定的引导作用。但在我看来,无论学生赞成与否,这并不重要,但他们思考了的这个过程,比一个一刀切的结果要有意义得多。?作业:? 1、本课是用桂花来表达自己的思乡之情,在古今诗歌中,你知道还有哪些物象常用来表达思乡情感的?? 2、寻找阅读有关“乡愁”的优秀之作,比如台湾作家余光中的《乡愁》。?

2.强化分析人物形象的阅读能力。?

3.学会挖掘文章内涵的阅读策略和方法。?

4.拓展学习和在新语境中对问题的重新思考。?作者简介琦君,原名潘希真,浙江永嘉人。1917年出身于国民党高级将领家庭,1949年赴台湾,后定居美国。她是著名电视连续剧《橘子红了》的作者。她的散文,题材广泛,但最为感人的还是怀乡思亲之作。解题:乡愁产生的原因有很多,如出差、异地求学或者工作、旅游,也有政治因素,如政权的更替,1949年,随着国民党政权的土崩瓦解,大批的大陆人迁徙到台湾省,他们的大部分青少年时光都留在了祖国大陆,与刚才我们同学所说的一般的离别不同,他们这一分别,就是几十年甚至就是一辈子!骨肉分离,隔海相望,这种“乡愁”该有多么的强烈呀!今天我们要通过学习《故乡的桂花雨》来感受台湾作家琦君的乡愁吧!? 快速浏览全文,概要说出文章的思路:忆思摇爱吃恋借物抒情 思念热爱文章结构桂花不仅美丽清香,还可以吃呢。文章的第一段(1、2节)为我们介绍的清楚。? 第二段(3节)采用倒叙的方式回忆了故乡的桂花雨,具体描绘了“摇花乐”,大家喜欢“我”的父母亲吗?为什么?(学生大多会回答,“喜欢”,摆出的原因不一而足,老师总结:因为母亲敦厚、温柔,父亲儒雅和乐)? 最后一段(4、5节)作者还回忆了在杭州念中学时和桂花有关的一段往事。? 全文脉络很分明,衔接上不着痕迹,其中有一句话起到了至关重要的作用:“桂花,真叫人魂牵梦萦”,什么作用呢?(教师总结:起承上启下的作用。)? 自主探究1.导语:“乡愁”,顾名思义是因为思念家乡而带来的忧愁,它是人类生活、文学永久性题之一。你们有过这种情感的体验吗??2.指导朗读,让学生在阅读中找出体现文章主旨的语句,并以此作为阅读好文章的钥匙,揣摩人物的语气和阅读情感的流变。明确:抓住了文章的文眼——“桂花,真叫我魂牵梦萦”——来阅读本文,较满无目的的朗读,其差别好比拿一件大衣,前者是从衣领抓起,“挈领而顿,百毛皆顺”;后者却是从袖子抓起,拖泥带水。这样的浓郁“乡愁”,使得文章中最精彩的“摇花乐”部分和文章最后的那句“于是我也想起了在故乡童年时代的‘摇花乐’,和那阵阵的桂花雨”,都奠定了深情的基调,语速自然都会放慢了。当然,在总的情感格调中,不同人物的言语语气也会有差异,大人小孩都喜欢“摇花乐”,但前者更多是从物质的收成方面出发,难免语气中会有担忧;后者却更多地是从孩子亲近大自然的美好天性出发,在孩子极度快乐的叫喊声中,语气要略有些夸张。?3.讨论:文中的人物形象栩栩如生,在你心目中,他们是什么样的形象呢?请结合文章的内容来谈。? 明确:父亲是儒雅温和的,如他爱养花和作诗,体现了他的修养和书生本色,而教我识花的童年细节,更展示了我与父亲间浓浓的父女情;母亲是敦厚慈祥的,她对乡亲富有人情味的牵挂和对宗教的虔诚信仰,合着桂花的清香淡雅打动了每一个读者;儿童时的“我”在摇桂花中的欢呼雀跃和发自内心对“摇花乐”的喜好,都淋漓尽致地展现了孩子特有的天真无邪。?4:散文的小说化是琦君散文的一种别样风格,本文也很典型地体现了这点——人物生动传神,呼之欲出。而对人物形象的感知和再创造,对于文章主旨的深化理解,都有举足轻重的意义。老师要注意让学生立足课文来回答问题,忌讳毫无根据的主观臆想。?5.理解“桂花雨”的深刻内涵:? ①勾划出文中两处有关“桂花雨”的语句。体会这种环境中人物的情感。? ②创造性的复述课文的这两处内容。明确:此题旨在鼓励学生在熟悉课文内容的基础上展开联想和想象,除锻炼学生的口头表达能力外,更深化了他们对于人物心情的体认。值得一提的是,在对第一处“摇花乐”的复述中,一个学生想象童年时候的“我”立足在缤纷芳香的“桂花雨”中时,“四周都是金灿灿的颜色”时,有同学提出异议,“课文中已经说明摇桂花时‘天空阴云密布,云脚张毛’,那怎么会是‘金灿灿的颜色’呢?”孩子们经过讨论,最后认为“即使当时的天气阴霾,但由于孩子内心极度的开心,于是‘金灿灿的颜色’不仅仅可以指桂花的颜色,表现了‘桂花雨’的铺天盖地的壮观场面,更暗示了童年的‘我’如阳光般快乐的心情。”还有的孩子在复述中,加入了父母在一旁会心的笑容,“因为他们也被这美好的景色和孩子的天真所感染了。”在这一个学习板块中,学生们体现出来的丰富想像力和敏捷的思维,让我很是惊喜。也正是在孩子们不断丰富的复述中,两幅色彩明丽饱和,引人入胜的“桂花雨”图景慢慢浮出水面。这也为下面问题的提出作好了铺垫。③作者花费了心思为我们设置的两幅“桂花雨”图无疑也是文章的精髓之处。结合课文主旨,你认为它有怎样的深刻内涵呢??明确:这里我们可以准备好一些可以先拟的答案,如“与题目的‘桂花雨’摇相呼应,点明了‘乡愁’的主题”,“形象生动再现了当时的美好图景”,“父母的温情如‘桂花雨’般滋润着童年的‘我’的情感世界”等等,而对于超出我们预设答案范畴,只要是能做到言之有理并符合作者文章意图的答案,均可以算正确答案。教师的灵活指导,此时非常重要。6.笔者开始是直接设置了“请说出‘桂花雨’的深刻内涵”的题目,但由于题目太大,缺少明显的切入点,学生思维一时难以将其咀嚼消化,教学进展一下子出现了停滞状态。于是我将自己认为解决这个问题的三个步骤以问题的方式展现出来,课堂气氛一下子热烈了起来。学生在回答这三个问题的同时,也掌握了如何解决难题的思维方法,可谓是一石两鸟。在这里,我想起了语文特级教师胡明道对新课标下教师如何定位的问题所提出的见解:“反思者是新课标的众多角色定位中最核心、最集中的一点……‘反思型教师’要时时回顾,对异位处调整。”诚然,自己离这样的境界还有太大差距,而在上述的这个教学步骤中,反思所带来的意外收获,更坚定了我将这一方向的发展确定为我教学上追求的目标之一。7.杭州并不是作者的故乡,在这里的赏花、吃花、摇花,从表面上看,与故乡并无直接联系,作者为什么还要这样写呢?用俗语或成语怎么说呢?作者在文末借母亲的话“这里的桂花再香,也比不上家乡院子里的桂花”道出了自己的恋乡情结,使上述的部分一下成了故乡的桂花和“桂花雨”的陪衬,,与“月是故乡明”有异曲同工之妙。作者热爱故乡的桂花,而杭州也因为有桂花而让作者喜欢,用一个成语来涵盖之不正是“爱屋及乌”吗??8、思考:文中的人物形象栩栩如生,在你心目中,他们是什么样的形象呢?请结合文章的内容来谈。? 明确:父亲是儒雅温和的,如他爱养花和作诗,体现了他的修养和书生本色,而教我识花的童年细节,更展示了我与父亲间浓浓的父女情;母亲是敦厚慈祥的,她对乡亲富有人情味的牵挂和对宗教的虔诚信仰,和着桂花的清香淡雅打动了每一个读者;儿童时的“我”在摇桂花中的欢呼雀跃和发自内心对“摇花乐”的喜好,都淋漓尽致地展现了孩子特有的天真无邪。?整体感悟散文重“情”,本文也毫不例外地具有这个特点,如何深切领会文章中浓郁的思乡之情呢?最好途径当然就是读了(诚如古人所云:书读百遍,其义自现。)但是不是真的要读上百遍,才能够理解文章?这样的效率当然已经不符合现代社会的要求了。我们就要学会高效地进行阅读。其中的“钥匙”之一就是把握主旨来进行阅读,或者是自己归纳,或者是找到中心句(“文眼”)。显然,“桂花,真叫我魂牵梦萦”就是“文眼”——这也构成了本文的第二特点,并不是每篇文章都有无需读者刻意概括而直接由其自身提出的中心句。抓住它,以此为依据来体会阅读文章,效率自然也就高了。?“乡愁”,顾名思义是因为思念家乡而带来的忧愁,它是人类生活、文学永久性主题之一。你有过这种情感的体验吗??乡愁产生的原因有很多,如出差、异地求学或者工作、旅游,也有政治因素,如政权的更替。1949年,随着国民党政权的土崩瓦解,大批的大陆人迁徙到台湾省,他们的大部分青少年时光都留在了祖国大陆,与刚才我们同学所说的一般的离别不同,他们这一分别,就是几十年甚至就是一辈子!骨肉分离,隔海相望,这种“乡愁”该有多么的强烈呀!今天我们就要通过学习《故乡的桂花雨》来感受台湾作家琦君的乡愁吧!?在阅读时,抓住了文章的文眼——“桂花,真叫我魂牵梦萦”来阅读本文,较漫无目的的朗读,其差别就好比拿一件大衣,前者是从衣领抓起,后者却是从袖子抓起,拖泥带水。这样浓郁的“乡愁”,使得文章中最精彩的“摇花乐”部分和文章最后的那句“于是我也想起了在故乡童年时代的‘摇花乐’,和那阵阵的桂花雨”,都奠定了深情的基调,语速自然都会放慢了。当然,在总的情感格调中,不同人物的言语语气也会有差异,大人小孩都喜欢“摇花乐”,但前者更多是从物质的收成方面出发,难免语气中会有担忧;后者却更多地是从孩子亲近大自然的美好天性出发,在孩子极度快乐的叫喊声中,语气要略有些夸张。? 请同学们看看老师的一点感悟,你是否也赞同呢?(1)词语赏析 当桂花开得茂盛时,不说香闻十里,至少前后左右十几家邻居,没有不浸在花香里的。

一个“浸”字,生动地写出了故乡人在桂花香中生活的甜美。真是:桂花香如水,人在水中游啊。(2)句子赏析“中秋节前后,就是故乡的桂花节。一提到桂花,那股子香味就仿佛闻到了。桂花有两种,月月开的称木樨,花朵较细小,呈淡黄色,台湾好象也有,我曾在走过人家围墙外闻到这香味,一闻到就会引起乡愁。”

每逢佳节倍思“乡”,人在台湾心在故乡,故乡如影随形,融在游子的血液里了。 “桂花,真叫我魂牵梦萦。”

该句是文眼,凝聚着文章主旨;结构上,它还起到承上启下的作用。(3)段落赏析 “我回家时....和那阵阵桂花雨。”(最后一段)

这真是花是故乡的香,月是故乡的明啊,母亲难忘我也难忘,故乡让人思念绵长!感悟交流: 作者对故乡的感情就似陈年老窖——越久越醇!

让我们把心中的真切感受大胆地说出来吧! 与学习伙伴合作交流,用“我从这篇文章中读出了______”句式,说出自己读到的主题。 拓展延伸: 请同学们从下面提供的方式中任选一种展开联想,在全班交流,也可自创方式进行交流。(1)背几句(首)古今乡愁诗词给大家听。(2)假如我现在是清华学子,正在清华园里思念故乡,你将借什么来表达对故乡的思念和热爱?(3)唱一两句思乡的歌给大家听。附:古今乡愁诗摘录

(1)举头望明月,低头思故乡。 ——李白

(2)独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。——王维

(3)少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。——贺知章

(4)夕阳西下,断肠人在天涯。 ——马致远

(5)日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。——催颢

(6)乡愁是一支清远的笛,总在有月亮的夜晚响起.

——席慕容思考:

随着现代交通的日益便捷和通讯手段的迅猛发展,人们对于故乡的思念似乎已经越来越淡了,有人说,在不远的未来,“乡愁”作为一种交通落后时代的情感,将逃脱不了消失的命运,你同意这种观点吗?为什么?请说一说。?这道题的设置完全出于偶然,在上课时,有一个孩子说,古人因为交通的不便和科技的落后,无论是离开还是返回家乡,拟或是与乡亲家人的联系,其成本都大得惊人,所以他们的“乡愁”比今天的人要浓烈得多。这让我想到自己曾经听过一堂关于中秋节的综合性学习的公开课中,一位教师谈到目前科学高度发达,从一定程度上削弱了人的想像力的问题。我设置这个问题,并非持类似卢梭的反科学的观点,而是想让学生立足当下,在新的历史语境中,对于传统的文学命题做出自己的反思。值得欣慰的是,学生们在课堂上就这个问题的争论,体现出他们特有的热忱和思辨性。我也并未规定正确的答案,只是在急诊的末尾,我把自己在课下就这个问题的思考所写成的短文,做了一番展示,算得上起到了一定的引导作用。但在我看来,无论学生赞成与否,这并不重要,但他们思考了的这个过程,比一个一刀切的结果要有意义得多。?作业:? 1、本课是用桂花来表达自己的思乡之情,在古今诗歌中,你知道还有哪些物象常用来表达思乡情感的?? 2、寻找阅读有关“乡愁”的优秀之作,比如台湾作家余光中的《乡愁》。?

同课章节目录

- 第一单元 成长的足迹

- 1 一起长大的玩具

- 2 捅马蜂窝

- 3 海鸥乔那坦

- 4 走一步,再走一步

- 诗词诵读

- 第二单元 情感的涟漪

- 5 风筝

- 6 诗两首

- 7 空山鸟语

- 8 羚羊木雕

- 诗歌诵读

- 第三单元 梦想

- 9 理想

- 10 我的梦开始的地方

- 11 体育颂

- 12 我的信念

- 诗歌诵读

- 第四单元 探秘与发现

- 13 牧鹅散记

- 14 唐宋诗中的物候

- 15 甘露的秘密

- 16 恐龙无处不在

- 诗词诵读

- 第五单元 星光下的少年

- 17 猎狐

- 诗词诵读

- 第六单元 睿智的声音

- 18 《论语》十二章

- 19 两小儿辩日

- 20 晏子使楚

- 21《世说新语》三则

- 22 蜀鄙二僧

- 23 卖炭翁

- 诗歌诵读

- 旧版资料

- 诗词诵读

- 4 只要翻过那座山

- 5 望天树

- 7 短文两篇

- 8 故乡的桂花雨

- 10 最后一片藤叶

- 12 袁隆平的“寻梦园”

- 13 航天女英雄——女教师克里斯塔·麦考利夫追记

- 15 万里长城

- 诗词诵读

- 16 你一定会听见的

- 18 蒙娜丽莎微笑揭秘

- 19 尼斯湖怪被抓住啦?

- 20 写在雪地上的书

- 23 短文两篇

- 诗词诵读