统编版高中语文必修上册第二单元6.2《插秧歌》教学设计

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册第二单元6.2《插秧歌》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 16:33:04 | ||

图片预览

文档简介

泥足雨蓑映青秧:触摸农人劳作的赤诚与欢颜

——《插秧歌》教学设计

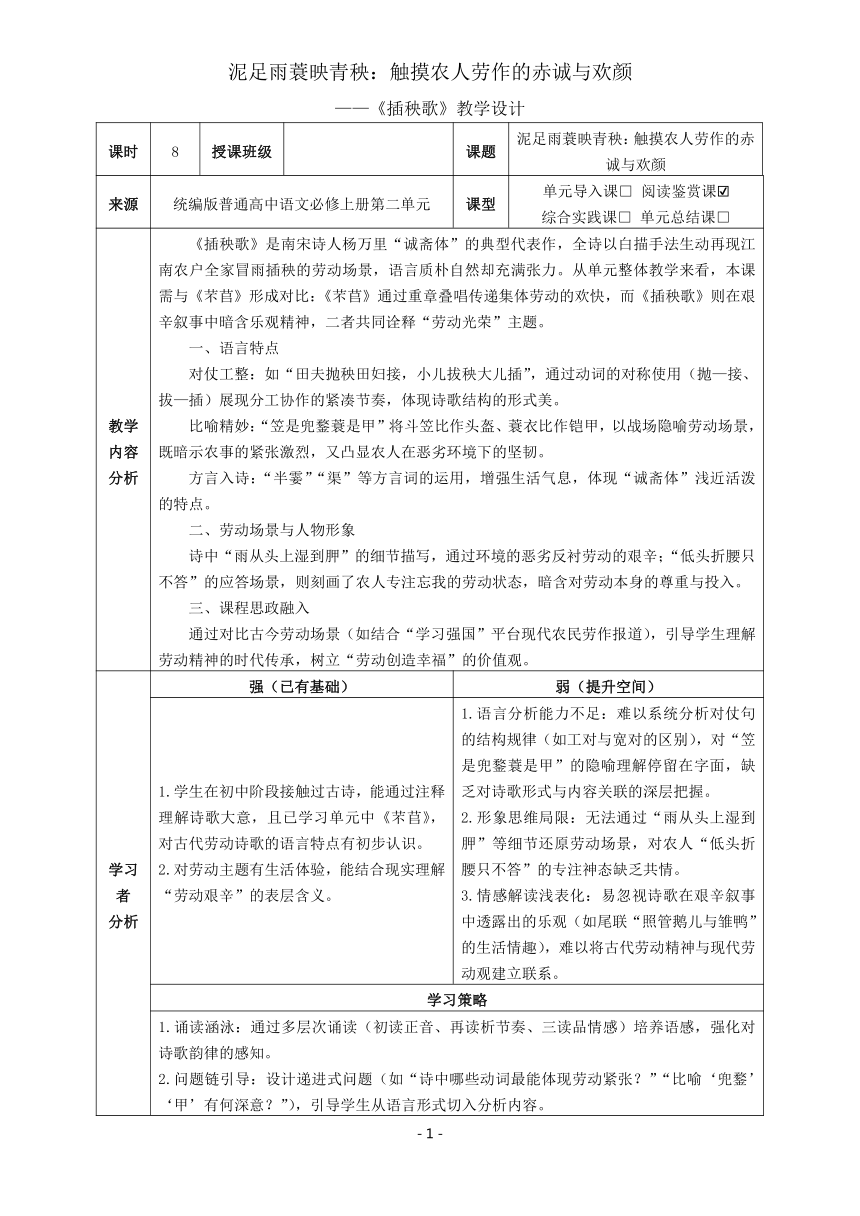

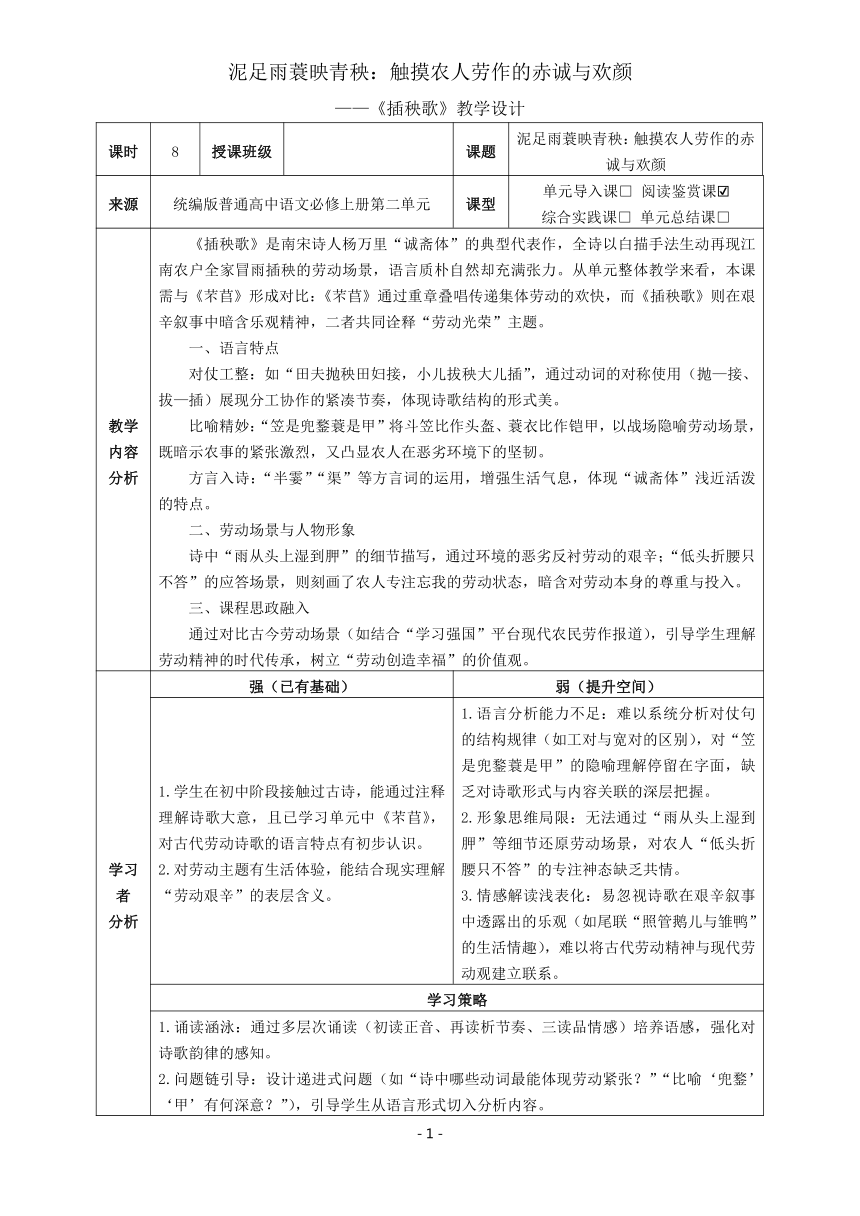

课时 8 授课班级 课题 泥足雨蓑映青秧:触摸农人劳作的赤诚与欢颜

来源 统编版普通高中语文必修上册第二单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 《插秧歌》是南宋诗人杨万里“诚斋体”的典型代表作,全诗以白描手法生动再现江南农户全家冒雨插秧的劳动场景,语言质朴自然却充满张力。从单元整体教学来看,本课需与《芣苢》形成对比:《芣苢》通过重章叠唱传递集体劳动的欢快,而《插秧歌》则在艰辛叙事中暗含乐观精神,二者共同诠释“劳动光荣”主题。 一、语言特点 对仗工整:如“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”,通过动词的对称使用(抛—接、拔—插)展现分工协作的紧凑节奏,体现诗歌结构的形式美。 比喻精妙:“笠是兜鍪蓑是甲”将斗笠比作头盔、蓑衣比作铠甲,以战场隐喻劳动场景,既暗示农事的紧张激烈,又凸显农人在恶劣环境下的坚韧。 方言入诗:“半霎”“渠”等方言词的运用,增强生活气息,体现“诚斋体”浅近活泼的特点。 二、劳动场景与人物形象 诗中“雨从头上湿到胛”的细节描写,通过环境的恶劣反衬劳动的艰辛;“低头折腰只不答”的应答场景,则刻画了农人专注忘我的劳动状态,暗含对劳动本身的尊重与投入。 三、课程思政融入 通过对比古今劳动场景(如结合“学习强国”平台现代农民劳作报道),引导学生理解劳动精神的时代传承,树立“劳动创造幸福”的价值观。

学习者 分析 强(已有基础) 弱(提升空间)

1.学生在初中阶段接触过古诗,能通过注释理解诗歌大意,且已学习单元中《芣苢》,对古代劳动诗歌的语言特点有初步认识。 2.对劳动主题有生活体验,能结合现实理解“劳动艰辛”的表层含义。 1.语言分析能力不足:难以系统分析对仗句的结构规律(如工对与宽对的区别),对“笠是兜鍪蓑是甲”的隐喻理解停留在字面,缺乏对诗歌形式与内容关联的深层把握。 2.形象思维局限:无法通过“雨从头上湿到胛”等细节还原劳动场景,对农人“低头折腰只不答”的专注神态缺乏共情。 3.情感解读浅表化:易忽视诗歌在艰辛叙事中透露出的乐观(如尾联“照管鹅儿与雏鸭”的生活情趣),难以将古代劳动精神与现代劳动观建立联系。

学习策略

1.诵读涵泳:通过多层次诵读(初读正音、再读析节奏、三读品情感)培养语感,强化对诗歌韵律的感知。 2.问题链引导:设计递进式问题(如“诗中哪些动词最能体现劳动紧张?”“比喻‘兜鍪’‘甲’有何深意?”),引导学生从语言形式切入分析内容。 3.对比阅读:将《插秧歌》与《芣苢》对比,通过表格梳理两首诗在动词使用、情感基调、表现手法上的异同,突破对“劳动情感差异”的理解难点。 4.情境创设:播放插秧视频、展示古代农具图片,结合现代劳动报道,帮助学生建立古今劳动场景的联系。

学习目标 1.能找出诗中对仗句并分析其表达效果(如“抛—接”“拔—插”的动作链条),识别方言词的口语化表达效果。 2.通过“笠是兜鍪蓑是甲”的比喻和“雨从头上湿到胛”的细节,概括劳动场景的紧张与艰辛。 低阶目标 教学重点

1.理解“低头折腰只不答”中蕴含的专注与坚韧,辨析诗歌在艰辛叙事中透露出的乐观精神。 2.对比《芣苢》与《插秧歌》的劳动情感差异,归纳古代劳动诗歌的多元审美特质。 高阶目标 教学难点

教学流程图

课前学习→导入→诵读涵泳,感知韵律→文本细读,赏析语言→深入探究→ 拓展延伸,感悟精神→作业布置

教学活动设计

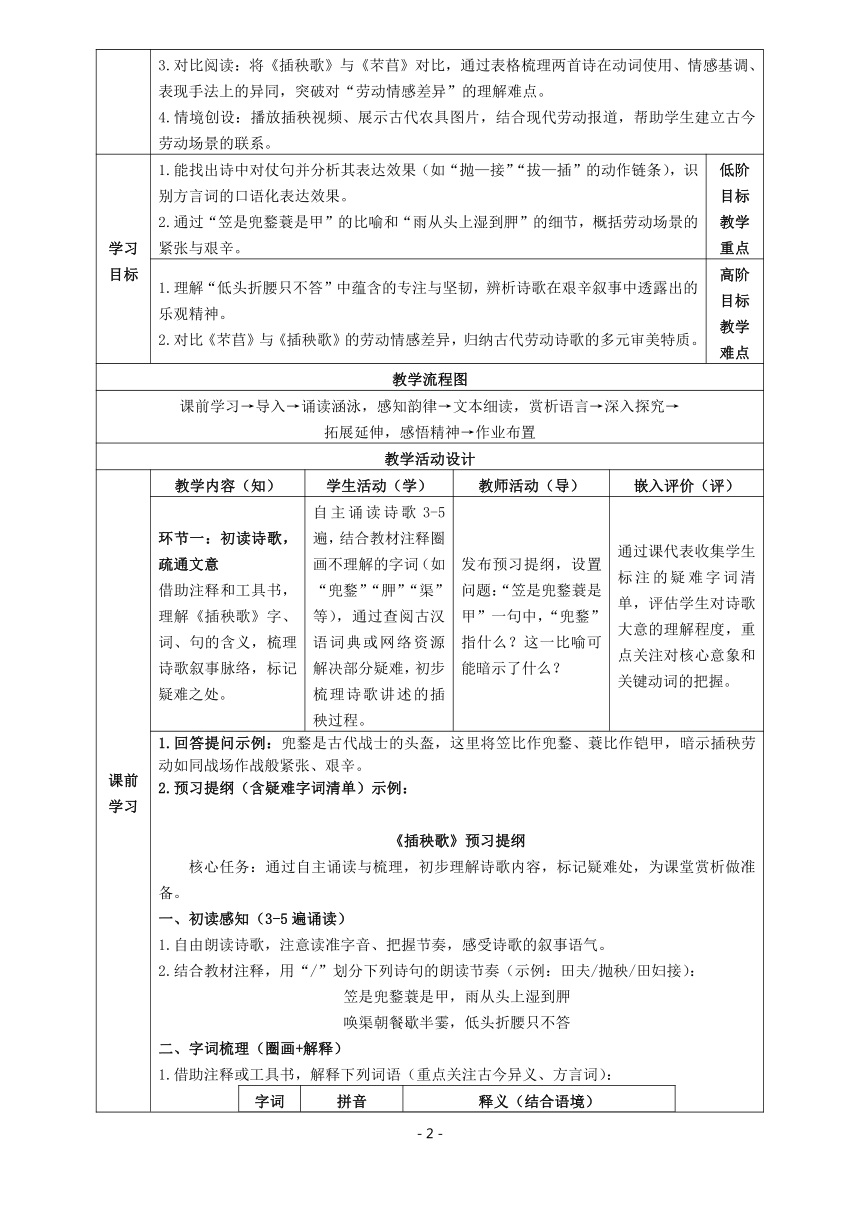

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节一:初读诗歌,疏通文意 借助注释和工具书,理解《插秧歌》字、词、句的含义,梳理诗歌叙事脉络,标记疑难之处。 自主诵读诗歌3-5遍,结合教材注释圈画不理解的字词(如“兜鍪”“胛”“渠”等),通过查阅古汉语词典或网络资源解决部分疑难,初步梳理诗歌讲述的插秧过程。 发布预习提纲,设置问题:“笠是兜鍪蓑是甲”一句中,“兜鍪”指什么?这一比喻可能暗示了什么? 通过课代表收集学生标注的疑难字词清单,评估学生对诗歌大意的理解程度,重点关注对核心意象和关键动词的把握。

1.回答提问示例:兜鍪是古代战士的头盔,这里将笠比作兜鍪、蓑比作铠甲,暗示插秧劳动如同战场作战般紧张、艰辛。 2.预习提纲(含疑难字词清单)示例: 《插秧歌》预习提纲 核心任务:通过自主诵读与梳理,初步理解诗歌内容,标记疑难处,为课堂赏析做准备。 一、初读感知(3-5遍诵读) 1.自由朗读诗歌,注意读准字音、把握节奏,感受诗歌的叙事语气。 2.结合教材注释,用“/”划分下列诗句的朗读节奏(示例:田夫/抛秧/田妇接): 笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛 唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答 二、字词梳理(圈画+解释) 1.借助注释或工具书,解释下列词语(重点关注古今异义、方言词): 字词拼音释义(结合语境)兜鍪dōu móu古代战士的头盔(诗中喻指斗笠)胛jiǎ肩胛,肩膀后部渠qú方言,指“他”(诗中指插秧的农人)半霎bàn shà片刻,一会儿朝餐zhāo cān早饭,早晨的饭食莳shì移栽植物(诗中指插秧)

2.用“△”标出诗中你认为最关键的动词(如“抛”“接”等),思考这些动词如何体现劳动过程。 三、脉络梳理 诗歌围绕“插秧”展开叙事,请按顺序概括每两句的主要内容(示例:前两句写全家分工插秧): 第3-4句: 第5-6句: 第7-8句: 四、质疑提问 写下你在理解过程中遇到的疑难问题(如词义、句子含义等): 例:“笠是兜鍪蓑是甲”为何用“兜鍪”“甲”作比喻? 你的问题:

学习资源:1.教材注释;2.古汉语常用字字典;3.《插秧歌》白话译文参考。

设计意图:为课堂深入赏析诗歌奠定文本理解基础,培养学生自主阅读古诗的能力。

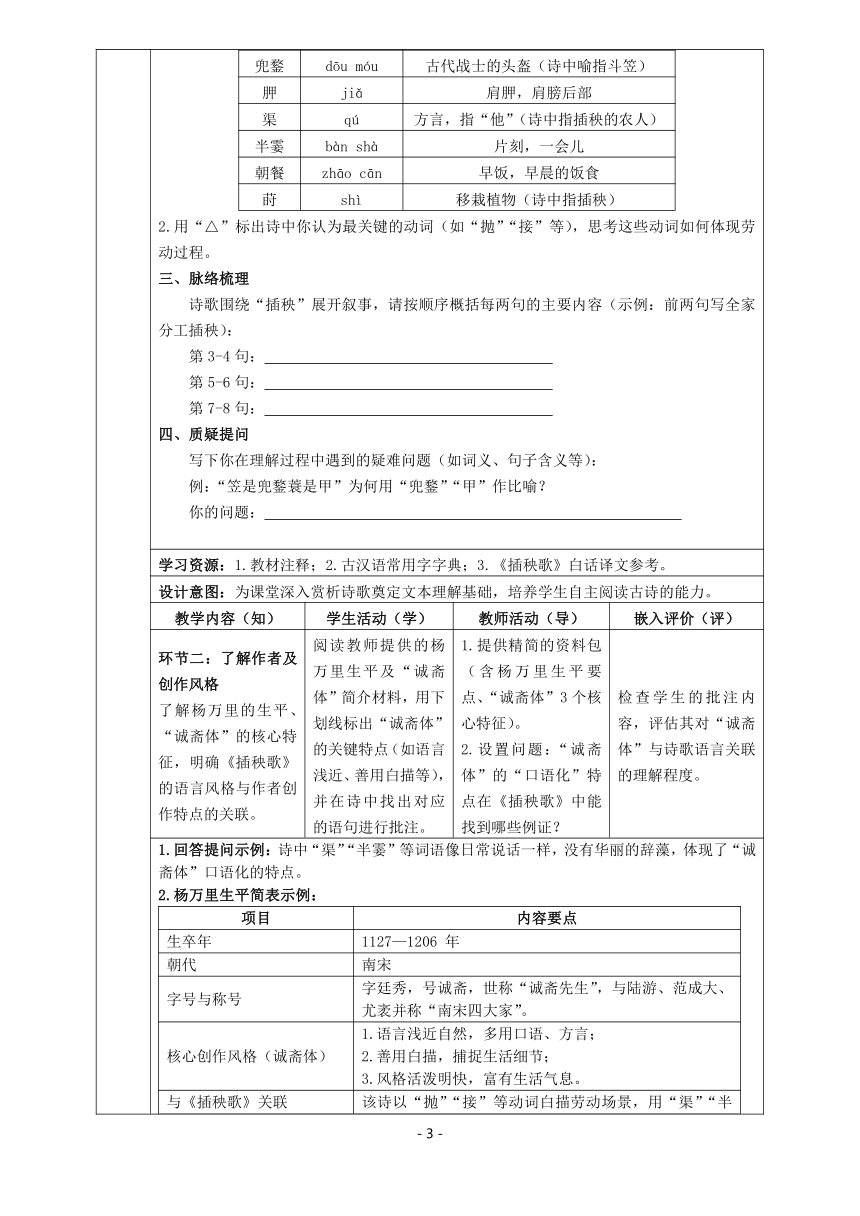

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节二:了解作者及创作风格 了解杨万里的生平、“诚斋体”的核心特征,明确《插秧歌》的语言风格与作者创作特点的关联。 阅读教师提供的杨万里生平及“诚斋体”简介材料,用下划线标出“诚斋体”的关键特点(如语言浅近、善用白描等),并在诗中找出对应的语句进行批注。 1.提供精简的资料包(含杨万里生平要点、“诚斋体”3个核心特征)。 2.设置问题:“诚斋体”的“口语化”特点在《插秧歌》中能找到哪些例证? 检查学生的批注内容,评估其对“诚斋体”与诗歌语言关联的理解程度。

1.回答提问示例:诗中“渠”“半霎”等词语像日常说话一样,没有华丽的辞藻,体现了“诚斋体”口语化的特点。 2.杨万里生平简表示例: 项目内容要点生卒年1127—1206 年朝代南宋字号与称号字廷秀,号诚斋,世称“诚斋先生”,与陆游、范成大、尤袤并称“南宋四大家”。核心创作风格(诚斋体)1.语言浅近自然,多用口语、方言; 2.善用白描,捕捉生活细节; 3.风格活泼明快,富有生活气息。与《插秧歌》关联该诗以“抛”“接”等动词白描劳动场景,用“渠”“半霎”等方言词,典型体现“诚斋体”特征。

学习资源:1.杨万里生平简表(含生卒年、主要创作风格);2.“诚斋体”特征提炼(3条以内)。

设计意图:通过定向阅读和批注,降低信息搜集难度,聚焦核心文学常识与诗歌的关联,为课堂语言赏析做铺垫。

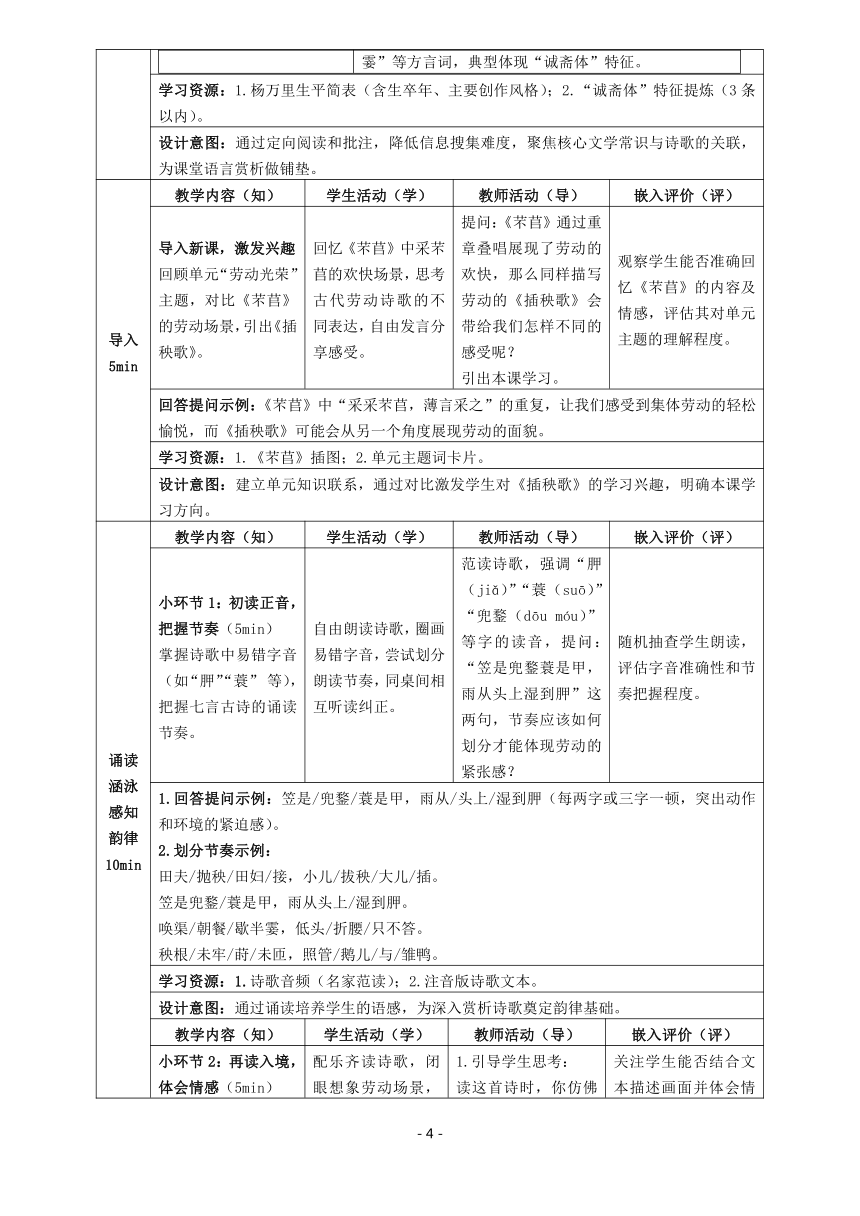

导入 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

导入新课,激发兴趣 回顾单元“劳动光荣”主题,对比《芣苢》的劳动场景,引出《插秧歌》。 回忆《芣苢》中采芣苢的欢快场景,思考古代劳动诗歌的不同表达,自由发言分享感受。 提问:《芣苢》通过重章叠唱展现了劳动的欢快,那么同样描写劳动的《插秧歌》会带给我们怎样不同的感受呢? 引出本课学习。 观察学生能否准确回忆《芣苢》的内容及情感,评估其对单元主题的理解程度。

回答提问示例:《芣苢》中“采采芣苢,薄言采之”的重复,让我们感受到集体劳动的轻松愉悦,而《插秧歌》可能会从另一个角度展现劳动的面貌。

学习资源:1.《芣苢》插图;2.单元主题词卡片。

设计意图:建立单元知识联系,通过对比激发学生对《插秧歌》的学习兴趣,明确本课学习方向。

诵读涵泳感知韵律10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:初读正音,把握节奏(5min) 掌握诗歌中易错字音(如“胛”“蓑” 等),把握七言古诗的诵读节奏。 自由朗读诗歌,圈画易错字音,尝试划分朗读节奏,同桌间相互听读纠正。 范读诗歌,强调“胛(jiǎ)”“蓑(suō)”“兜鍪(dōu móu)”等字的读音,提问:“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”这两句,节奏应该如何划分才能体现劳动的紧张感? 随机抽查学生朗读,评估字音准确性和节奏把握程度。

1.回答提问示例:笠是/兜鍪/蓑是甲,雨从/头上/湿到胛(每两字或三字一顿,突出动作和环境的紧迫感)。 2.划分节奏示例: 田夫/抛秧/田妇/接,小儿/拔秧/大儿/插。 笠是兜鍪/蓑是甲,雨从头上/湿到胛。 唤渠/朝餐/歇半霎,低头/折腰/只不答。 秧根/未牢/莳/未匝,照管/鹅儿/与/雏鸭。

学习资源:1.诗歌音频(名家范读);2.注音版诗歌文本。

设计意图:通过诵读培养学生的语感,为深入赏析诗歌奠定韵律基础。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:再读入境,体会情感(5min) 初步体会诗歌中蕴含的劳动情感,感知情感基调。 配乐齐读诗歌,闭眼想象劳动场景,小组内交流朗读时的感受。 1.引导学生思考: 读这首诗时,你仿佛看到了怎样的画面?从中感受到了农民的哪些情感? 2.总结学生发言,明确诗歌艰辛中透着乐观的情感基调。 关注学生能否结合文本描述画面并体会情感,评估其形象思维的初步运用能力。

问题回答示例:我仿佛看到一家人在雨中忙碌插秧的场景,感受到他们劳动的艰辛,但也隐约能体会到他们在忙碌中的坚韧。

学习资源:1.插秧场景动画片段;2.舒缓的背景音乐。

设计意图:通过多感官体验,帮助学生初步进入诗歌意境,感知情感,为后续分析做准备。

文本细读赏析语言15min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:赏析对仗,品味工整(8min) 找出诗中对仗句,分析其对仗特点及表达效果。 默读诗歌,圈画对仗句,结合词性、句式等分析对仗的工整性,填写简单分析表。 以“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”为例,提问:这两句对仗工整体现在哪里?这样的对仗有什么表达效果? 检查学生的分析表,评估其对对仗特点的把握和表达效果的理解程度。

1.对仗句分析表示例: 诗句对仗词语(词性/结构对应)表达效果田夫抛秧田妇接, 小儿拔秧大儿插名词:田夫vs田妇、小儿vs大儿(人物身份对应) 动词短语:抛秧vs接(秧)、拔秧vs插(秧)(动作链对应)1.以整齐的句式展现全家分工协作的劳动场景,画面条理清晰; 2.动词的连续对应强化了插秧过程的动态感,凸显劳动的紧张有序。笠是兜鍪蓑是甲, 雨从头上湿到胛名词短语:笠vs蓑、兜鍪vs甲(事物与喻体对应) 句式:判断句(是)vs陈述句(从…… 到……)(宽对)1.前半句以“兜鍪”“甲”比喻“笠”“蓑”,形成视觉上的对称,强化“劳动如战场” 的隐喻; 2.后半句以写实场景补充,对仗虽不严格(宽对),但通过“头”到“胛”的空间呼应,突出雨势之大与劳动的艰辛。

2.回答提问示例:“田夫”对“田妇”、“小儿”对“大儿”,都是名词相对;“抛秧”对“接(秧)”、“拔秧”对“插(秧)”,都是动宾短语相对,句式对称整齐。这种对仗清晰展现了全家分工协作的劳动场景,使画面更有条理,节奏更鲜明。

学习资源:对仗句分析表(包含诗句、对仗词语、表达效果栏)。

设计意图:引导学生掌握赏析诗歌对仗特点的方法,感受语言的形式美。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:品味语言,感受自然(7min) 赏析诗歌中方言词、口语化表达的运用,体会率真自然的语言特点。 找出诗中“半霎”“渠”等方言词和口语化语句,小组讨论其表达效果,派代表发言。 提问:“唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答”中:“渠”和“半霎”的使用,与书面语相比有什么不同效果? 评估学生能否结合语境分析方言词和口语的表达效果,关注其对语言风格的理解。

回答提问示例:“渠”是方言“他”的意思,“半霎”指片刻,这些词语如同日常对话,拉近了与读者的距离,让诗歌更贴近生活,真实展现了农民在劳动中的状态,体现了“诚斋体”率真自然的特点。

学习资源:“渠”“半霎”等方言词的解释资料。

设计意图:深入赏析诗歌语言特点,理解“诚斋体”的风格,提升学生的语言鉴赏能力。

深入探究10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

分析场景与形象 分析诗歌描绘的劳动场景的特点,概括劳动者的人物形象。 结合诗中“雨从头上湿到胛”“低头折腰只不答”等语句,小组合作还原劳动场景,讨论并总结劳动者的形象特征,派代表展示成果。 提问:诗中哪些细节描写展现了劳动的艰辛?从“田夫”“田妇”“小儿”“大儿”的表现中,你看到了怎样的劳动者形象? 评估学生能否结合具体语句分析场景特点和人物形象,关注其分析的全面性和准确性。

1.回答提问示例:“雨从头上湿到胛”写出了雨势之大、劳动环境之恶劣,体现了艰辛;从他们冒雨忙碌、无暇应答的表现中,能看到勤劳、坚韧、专注且相互协作的劳动者形象。 2.人物形象分析要点提示卡: 核心特征诗句依据分析角度分工协作田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插从“抛、接、拔、插”的动作链切入,分析全家各有分工、配合默契的劳动状态,体现集体劳作的凝聚力。坚韧不拔雨从头上湿到胛;低头折腰只不答结合“雨湿肩胛”的环境细节与“不答”的专注神态,分析农人在恶劣天气中坚守劳作的意志力。专注投入低头折腰只不答从“不答”的应答方式切入,体会农人对劳动的高度投入——即便被呼唤歇脚吃饭,仍沉浸在插秧节奏中。乐观坚韧照管鹅儿与雏鸭从尾联对家庭琐事的牵挂入手,分析艰辛劳动中蕴含的生活责任感:劳作虽苦,却不忘照料家禽,暗含对生活的热爱与乐观。

学习资源:1.插秧劳动场景图片;2.人物形象分析要点提示卡。

设计意图:培养学生文本细读和概括分析能力,深入理解诗歌内容。

拓展延伸感悟精神 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

联系现实生活,感受古代农民的劳动艰辛与乐观精神,理解珍惜劳动成果的意义。 结合自身生活体验,谈谈对古代农民劳动精神的感悟,以及如何在生活中珍惜劳动成果。 1.引导学生思考:古代农民在如此艰辛的条件下依然坚持劳动,这种精神对我们有何启示?我们应如何对待身边的劳动成果? 2.进行课程思政教育,强调劳动的价值和意义。 关注学生能否将古代劳动精神与现实生活联系,评估其对珍惜劳动成果的理解程度。

回答提问示例:他们的坚韧和乐观值得我们学习,我们应珍惜每一粒粮食、尊重每一位劳动者的付出,从身边小事做起,如不浪费饭菜、积极参与力所能及的劳动。

学习资源:1.现代农民劳作视频;2.“珍惜粮食”公益广告片段。

设计意图:自然融入课程思政,引导学生树立正确的劳动观和价值观。

作业布置 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业一:对比赏析,深化理解 对比《芣苢》和《插秧歌》在语言特点、劳动场景、情感表达上的异同。 结合课堂所学,撰写一篇300字左右的对比赏析短文,重点分析两首诗的差异。 提供对比赏析的框架(如语言、场景、情感三方面),示例:《芣苢》语言简洁明快,以重章叠唱展现轻松欢快的集体劳动;《插秧歌》语言质朴自然,用对仗和细节描写展现艰辛却乐观的家庭劳动。 从分析的准确性、逻辑性和语言表达等方面评估短文,给出修改建议。

示例: 《芣苢》与《插秧歌》对比赏析 《芣苢》与《插秧歌》同为劳动题材古诗,却呈现出迥异的风貌。 语言上,《芣苢》以重章叠唱构篇,“采采芣苢”的反复与“采、有、掇、捋”等动词的递进,形成明快节奏,尽显口语化的质朴;《插秧歌》则以对仗见长,“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”通过词性对应展现分工,“渠”“半霎”等方言词更添生活气息,是“诚斋体”的典型体现。 场景与情感上,《芣苢》聚焦集体采摘的轻松,无环境描写,仅以动作串联起丰收的喜悦;《插秧歌》则以“雨湿肩胛”“笠蓑作甲”的细节,勾勒冒雨插秧的艰辛,“低头折腰只不答”的专注中,藏着农人在苦累中的坚韧。 二者虽一乐一苦,却共同书写了劳动的本真——无论是欢快协作还是默然坚守,都彰显着劳动的价值与力量。

学习资源:《芣苢》与《插秧歌》对比分析参考资料。

设计意图:立足单元整体教学,加深对单元主题和古代劳动诗歌的理解,提升对比鉴赏能力。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业二:实践体验,珍惜成果 体验简单的劳动,感受劳动的艰辛,写一篇劳动感悟。 参与一次家务劳动(如扫地、洗碗)或校园劳动(如打扫教室),记录劳动过程和感受,撰写200字左右的感悟。 要求学生真实记录劳动体验,重点写出对“劳动艰辛”和“珍惜成果”的理解。 评估感悟的真实性和深刻性,关注学生是否真正理解劳动的意义。

示例: 劳动体验感悟 今天帮奶奶择菜时,蹲在菜筐前不到半小时,腰就开始发酸。看着盆里堆起的青菜,想起《插秧歌》里“低头折腰只不答”的农人——他们在雨里弯腰插秧,恐怕比我累上十倍。奶奶说:“一颗菜要浇十次水才长得大。”突然懂了诗里“雨从头上湿到胛”的分量,原来每份食物都浸着汗水。 以前总剩饭菜,现在才明白“谁知盘中餐”的真意。以后不仅要吃光碗里的饭,更要记得:无论是奶奶择的菜,还是农民插的秧,每份劳动都值得好好对待。

学习资源:无

设计意图:将课堂所学转化为实践认知,践行素养目标,培养学生尊重劳动、珍惜成果的意识。

板书设计

泥足雨蓑映青秧:触摸农人劳作的赤诚与欢颜 一、语言之妙 对仗工整:田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插(动作链·分工明) 口语鲜活:“渠”“半霎”(方言入诗·生活气息) 比喻精妙:笠是兜鍪蓑是甲(劳动如战场·艰辛感) 二、场景与形象 场景:冒雨插秧 细节:雨湿肩胛·低头不答(环境恶劣·专注投入) 形象:勤劳坚韧的农人一家 (分工协作·苦中含乐) 三、情感与启示 艰辛中见乐观→珍惜劳动成果 (课程思政:尊重劳动者·劳动创造价值) 【对比】 《芣 苢》:欢快集体劳动 《插秧歌》:艰辛家庭劳作

教学反思

1.目标达成度:“对仗赏析”通过实例分析基本达成,但学生对“宽对”与“工对”的区分仍需强化;“场景还原”因结合视频和文本细读效果较好,但人物形象的“乐观精神”解读稍显表面;通过拓展延伸和实践作业,多数学生能建立古今劳动精神的联系。 2.单元衔接效果:与《芣苢》的对比贯穿课前、课中、作业,突出了劳动诗歌的多元表达,强化了“劳动光荣”的单元主题,但对比深度不足(如未涉及时代背景对劳动方式的影响),需进一步挖掘文本关联。 3.改进方向:针对“隐喻理解薄弱”,可增加“兜鍪—铠甲”与“插秧劳动”的情境联想活动;精简板书文字,用图示(如动作链条箭头)替代部分文字,提升直观性;延长“跨文本对比”讨论时间,引导学生结合社会背景分析劳动情感差异。

2

——《插秧歌》教学设计

课时 8 授课班级 课题 泥足雨蓑映青秧:触摸农人劳作的赤诚与欢颜

来源 统编版普通高中语文必修上册第二单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 《插秧歌》是南宋诗人杨万里“诚斋体”的典型代表作,全诗以白描手法生动再现江南农户全家冒雨插秧的劳动场景,语言质朴自然却充满张力。从单元整体教学来看,本课需与《芣苢》形成对比:《芣苢》通过重章叠唱传递集体劳动的欢快,而《插秧歌》则在艰辛叙事中暗含乐观精神,二者共同诠释“劳动光荣”主题。 一、语言特点 对仗工整:如“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”,通过动词的对称使用(抛—接、拔—插)展现分工协作的紧凑节奏,体现诗歌结构的形式美。 比喻精妙:“笠是兜鍪蓑是甲”将斗笠比作头盔、蓑衣比作铠甲,以战场隐喻劳动场景,既暗示农事的紧张激烈,又凸显农人在恶劣环境下的坚韧。 方言入诗:“半霎”“渠”等方言词的运用,增强生活气息,体现“诚斋体”浅近活泼的特点。 二、劳动场景与人物形象 诗中“雨从头上湿到胛”的细节描写,通过环境的恶劣反衬劳动的艰辛;“低头折腰只不答”的应答场景,则刻画了农人专注忘我的劳动状态,暗含对劳动本身的尊重与投入。 三、课程思政融入 通过对比古今劳动场景(如结合“学习强国”平台现代农民劳作报道),引导学生理解劳动精神的时代传承,树立“劳动创造幸福”的价值观。

学习者 分析 强(已有基础) 弱(提升空间)

1.学生在初中阶段接触过古诗,能通过注释理解诗歌大意,且已学习单元中《芣苢》,对古代劳动诗歌的语言特点有初步认识。 2.对劳动主题有生活体验,能结合现实理解“劳动艰辛”的表层含义。 1.语言分析能力不足:难以系统分析对仗句的结构规律(如工对与宽对的区别),对“笠是兜鍪蓑是甲”的隐喻理解停留在字面,缺乏对诗歌形式与内容关联的深层把握。 2.形象思维局限:无法通过“雨从头上湿到胛”等细节还原劳动场景,对农人“低头折腰只不答”的专注神态缺乏共情。 3.情感解读浅表化:易忽视诗歌在艰辛叙事中透露出的乐观(如尾联“照管鹅儿与雏鸭”的生活情趣),难以将古代劳动精神与现代劳动观建立联系。

学习策略

1.诵读涵泳:通过多层次诵读(初读正音、再读析节奏、三读品情感)培养语感,强化对诗歌韵律的感知。 2.问题链引导:设计递进式问题(如“诗中哪些动词最能体现劳动紧张?”“比喻‘兜鍪’‘甲’有何深意?”),引导学生从语言形式切入分析内容。 3.对比阅读:将《插秧歌》与《芣苢》对比,通过表格梳理两首诗在动词使用、情感基调、表现手法上的异同,突破对“劳动情感差异”的理解难点。 4.情境创设:播放插秧视频、展示古代农具图片,结合现代劳动报道,帮助学生建立古今劳动场景的联系。

学习目标 1.能找出诗中对仗句并分析其表达效果(如“抛—接”“拔—插”的动作链条),识别方言词的口语化表达效果。 2.通过“笠是兜鍪蓑是甲”的比喻和“雨从头上湿到胛”的细节,概括劳动场景的紧张与艰辛。 低阶目标 教学重点

1.理解“低头折腰只不答”中蕴含的专注与坚韧,辨析诗歌在艰辛叙事中透露出的乐观精神。 2.对比《芣苢》与《插秧歌》的劳动情感差异,归纳古代劳动诗歌的多元审美特质。 高阶目标 教学难点

教学流程图

课前学习→导入→诵读涵泳,感知韵律→文本细读,赏析语言→深入探究→ 拓展延伸,感悟精神→作业布置

教学活动设计

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节一:初读诗歌,疏通文意 借助注释和工具书,理解《插秧歌》字、词、句的含义,梳理诗歌叙事脉络,标记疑难之处。 自主诵读诗歌3-5遍,结合教材注释圈画不理解的字词(如“兜鍪”“胛”“渠”等),通过查阅古汉语词典或网络资源解决部分疑难,初步梳理诗歌讲述的插秧过程。 发布预习提纲,设置问题:“笠是兜鍪蓑是甲”一句中,“兜鍪”指什么?这一比喻可能暗示了什么? 通过课代表收集学生标注的疑难字词清单,评估学生对诗歌大意的理解程度,重点关注对核心意象和关键动词的把握。

1.回答提问示例:兜鍪是古代战士的头盔,这里将笠比作兜鍪、蓑比作铠甲,暗示插秧劳动如同战场作战般紧张、艰辛。 2.预习提纲(含疑难字词清单)示例: 《插秧歌》预习提纲 核心任务:通过自主诵读与梳理,初步理解诗歌内容,标记疑难处,为课堂赏析做准备。 一、初读感知(3-5遍诵读) 1.自由朗读诗歌,注意读准字音、把握节奏,感受诗歌的叙事语气。 2.结合教材注释,用“/”划分下列诗句的朗读节奏(示例:田夫/抛秧/田妇接): 笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛 唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答 二、字词梳理(圈画+解释) 1.借助注释或工具书,解释下列词语(重点关注古今异义、方言词): 字词拼音释义(结合语境)兜鍪dōu móu古代战士的头盔(诗中喻指斗笠)胛jiǎ肩胛,肩膀后部渠qú方言,指“他”(诗中指插秧的农人)半霎bàn shà片刻,一会儿朝餐zhāo cān早饭,早晨的饭食莳shì移栽植物(诗中指插秧)

2.用“△”标出诗中你认为最关键的动词(如“抛”“接”等),思考这些动词如何体现劳动过程。 三、脉络梳理 诗歌围绕“插秧”展开叙事,请按顺序概括每两句的主要内容(示例:前两句写全家分工插秧): 第3-4句: 第5-6句: 第7-8句: 四、质疑提问 写下你在理解过程中遇到的疑难问题(如词义、句子含义等): 例:“笠是兜鍪蓑是甲”为何用“兜鍪”“甲”作比喻? 你的问题:

学习资源:1.教材注释;2.古汉语常用字字典;3.《插秧歌》白话译文参考。

设计意图:为课堂深入赏析诗歌奠定文本理解基础,培养学生自主阅读古诗的能力。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

环节二:了解作者及创作风格 了解杨万里的生平、“诚斋体”的核心特征,明确《插秧歌》的语言风格与作者创作特点的关联。 阅读教师提供的杨万里生平及“诚斋体”简介材料,用下划线标出“诚斋体”的关键特点(如语言浅近、善用白描等),并在诗中找出对应的语句进行批注。 1.提供精简的资料包(含杨万里生平要点、“诚斋体”3个核心特征)。 2.设置问题:“诚斋体”的“口语化”特点在《插秧歌》中能找到哪些例证? 检查学生的批注内容,评估其对“诚斋体”与诗歌语言关联的理解程度。

1.回答提问示例:诗中“渠”“半霎”等词语像日常说话一样,没有华丽的辞藻,体现了“诚斋体”口语化的特点。 2.杨万里生平简表示例: 项目内容要点生卒年1127—1206 年朝代南宋字号与称号字廷秀,号诚斋,世称“诚斋先生”,与陆游、范成大、尤袤并称“南宋四大家”。核心创作风格(诚斋体)1.语言浅近自然,多用口语、方言; 2.善用白描,捕捉生活细节; 3.风格活泼明快,富有生活气息。与《插秧歌》关联该诗以“抛”“接”等动词白描劳动场景,用“渠”“半霎”等方言词,典型体现“诚斋体”特征。

学习资源:1.杨万里生平简表(含生卒年、主要创作风格);2.“诚斋体”特征提炼(3条以内)。

设计意图:通过定向阅读和批注,降低信息搜集难度,聚焦核心文学常识与诗歌的关联,为课堂语言赏析做铺垫。

导入 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

导入新课,激发兴趣 回顾单元“劳动光荣”主题,对比《芣苢》的劳动场景,引出《插秧歌》。 回忆《芣苢》中采芣苢的欢快场景,思考古代劳动诗歌的不同表达,自由发言分享感受。 提问:《芣苢》通过重章叠唱展现了劳动的欢快,那么同样描写劳动的《插秧歌》会带给我们怎样不同的感受呢? 引出本课学习。 观察学生能否准确回忆《芣苢》的内容及情感,评估其对单元主题的理解程度。

回答提问示例:《芣苢》中“采采芣苢,薄言采之”的重复,让我们感受到集体劳动的轻松愉悦,而《插秧歌》可能会从另一个角度展现劳动的面貌。

学习资源:1.《芣苢》插图;2.单元主题词卡片。

设计意图:建立单元知识联系,通过对比激发学生对《插秧歌》的学习兴趣,明确本课学习方向。

诵读涵泳感知韵律10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:初读正音,把握节奏(5min) 掌握诗歌中易错字音(如“胛”“蓑” 等),把握七言古诗的诵读节奏。 自由朗读诗歌,圈画易错字音,尝试划分朗读节奏,同桌间相互听读纠正。 范读诗歌,强调“胛(jiǎ)”“蓑(suō)”“兜鍪(dōu móu)”等字的读音,提问:“笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛”这两句,节奏应该如何划分才能体现劳动的紧张感? 随机抽查学生朗读,评估字音准确性和节奏把握程度。

1.回答提问示例:笠是/兜鍪/蓑是甲,雨从/头上/湿到胛(每两字或三字一顿,突出动作和环境的紧迫感)。 2.划分节奏示例: 田夫/抛秧/田妇/接,小儿/拔秧/大儿/插。 笠是兜鍪/蓑是甲,雨从头上/湿到胛。 唤渠/朝餐/歇半霎,低头/折腰/只不答。 秧根/未牢/莳/未匝,照管/鹅儿/与/雏鸭。

学习资源:1.诗歌音频(名家范读);2.注音版诗歌文本。

设计意图:通过诵读培养学生的语感,为深入赏析诗歌奠定韵律基础。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:再读入境,体会情感(5min) 初步体会诗歌中蕴含的劳动情感,感知情感基调。 配乐齐读诗歌,闭眼想象劳动场景,小组内交流朗读时的感受。 1.引导学生思考: 读这首诗时,你仿佛看到了怎样的画面?从中感受到了农民的哪些情感? 2.总结学生发言,明确诗歌艰辛中透着乐观的情感基调。 关注学生能否结合文本描述画面并体会情感,评估其形象思维的初步运用能力。

问题回答示例:我仿佛看到一家人在雨中忙碌插秧的场景,感受到他们劳动的艰辛,但也隐约能体会到他们在忙碌中的坚韧。

学习资源:1.插秧场景动画片段;2.舒缓的背景音乐。

设计意图:通过多感官体验,帮助学生初步进入诗歌意境,感知情感,为后续分析做准备。

文本细读赏析语言15min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:赏析对仗,品味工整(8min) 找出诗中对仗句,分析其对仗特点及表达效果。 默读诗歌,圈画对仗句,结合词性、句式等分析对仗的工整性,填写简单分析表。 以“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”为例,提问:这两句对仗工整体现在哪里?这样的对仗有什么表达效果? 检查学生的分析表,评估其对对仗特点的把握和表达效果的理解程度。

1.对仗句分析表示例: 诗句对仗词语(词性/结构对应)表达效果田夫抛秧田妇接, 小儿拔秧大儿插名词:田夫vs田妇、小儿vs大儿(人物身份对应) 动词短语:抛秧vs接(秧)、拔秧vs插(秧)(动作链对应)1.以整齐的句式展现全家分工协作的劳动场景,画面条理清晰; 2.动词的连续对应强化了插秧过程的动态感,凸显劳动的紧张有序。笠是兜鍪蓑是甲, 雨从头上湿到胛名词短语:笠vs蓑、兜鍪vs甲(事物与喻体对应) 句式:判断句(是)vs陈述句(从…… 到……)(宽对)1.前半句以“兜鍪”“甲”比喻“笠”“蓑”,形成视觉上的对称,强化“劳动如战场” 的隐喻; 2.后半句以写实场景补充,对仗虽不严格(宽对),但通过“头”到“胛”的空间呼应,突出雨势之大与劳动的艰辛。

2.回答提问示例:“田夫”对“田妇”、“小儿”对“大儿”,都是名词相对;“抛秧”对“接(秧)”、“拔秧”对“插(秧)”,都是动宾短语相对,句式对称整齐。这种对仗清晰展现了全家分工协作的劳动场景,使画面更有条理,节奏更鲜明。

学习资源:对仗句分析表(包含诗句、对仗词语、表达效果栏)。

设计意图:引导学生掌握赏析诗歌对仗特点的方法,感受语言的形式美。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:品味语言,感受自然(7min) 赏析诗歌中方言词、口语化表达的运用,体会率真自然的语言特点。 找出诗中“半霎”“渠”等方言词和口语化语句,小组讨论其表达效果,派代表发言。 提问:“唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答”中:“渠”和“半霎”的使用,与书面语相比有什么不同效果? 评估学生能否结合语境分析方言词和口语的表达效果,关注其对语言风格的理解。

回答提问示例:“渠”是方言“他”的意思,“半霎”指片刻,这些词语如同日常对话,拉近了与读者的距离,让诗歌更贴近生活,真实展现了农民在劳动中的状态,体现了“诚斋体”率真自然的特点。

学习资源:“渠”“半霎”等方言词的解释资料。

设计意图:深入赏析诗歌语言特点,理解“诚斋体”的风格,提升学生的语言鉴赏能力。

深入探究10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

分析场景与形象 分析诗歌描绘的劳动场景的特点,概括劳动者的人物形象。 结合诗中“雨从头上湿到胛”“低头折腰只不答”等语句,小组合作还原劳动场景,讨论并总结劳动者的形象特征,派代表展示成果。 提问:诗中哪些细节描写展现了劳动的艰辛?从“田夫”“田妇”“小儿”“大儿”的表现中,你看到了怎样的劳动者形象? 评估学生能否结合具体语句分析场景特点和人物形象,关注其分析的全面性和准确性。

1.回答提问示例:“雨从头上湿到胛”写出了雨势之大、劳动环境之恶劣,体现了艰辛;从他们冒雨忙碌、无暇应答的表现中,能看到勤劳、坚韧、专注且相互协作的劳动者形象。 2.人物形象分析要点提示卡: 核心特征诗句依据分析角度分工协作田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插从“抛、接、拔、插”的动作链切入,分析全家各有分工、配合默契的劳动状态,体现集体劳作的凝聚力。坚韧不拔雨从头上湿到胛;低头折腰只不答结合“雨湿肩胛”的环境细节与“不答”的专注神态,分析农人在恶劣天气中坚守劳作的意志力。专注投入低头折腰只不答从“不答”的应答方式切入,体会农人对劳动的高度投入——即便被呼唤歇脚吃饭,仍沉浸在插秧节奏中。乐观坚韧照管鹅儿与雏鸭从尾联对家庭琐事的牵挂入手,分析艰辛劳动中蕴含的生活责任感:劳作虽苦,却不忘照料家禽,暗含对生活的热爱与乐观。

学习资源:1.插秧劳动场景图片;2.人物形象分析要点提示卡。

设计意图:培养学生文本细读和概括分析能力,深入理解诗歌内容。

拓展延伸感悟精神 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

联系现实生活,感受古代农民的劳动艰辛与乐观精神,理解珍惜劳动成果的意义。 结合自身生活体验,谈谈对古代农民劳动精神的感悟,以及如何在生活中珍惜劳动成果。 1.引导学生思考:古代农民在如此艰辛的条件下依然坚持劳动,这种精神对我们有何启示?我们应如何对待身边的劳动成果? 2.进行课程思政教育,强调劳动的价值和意义。 关注学生能否将古代劳动精神与现实生活联系,评估其对珍惜劳动成果的理解程度。

回答提问示例:他们的坚韧和乐观值得我们学习,我们应珍惜每一粒粮食、尊重每一位劳动者的付出,从身边小事做起,如不浪费饭菜、积极参与力所能及的劳动。

学习资源:1.现代农民劳作视频;2.“珍惜粮食”公益广告片段。

设计意图:自然融入课程思政,引导学生树立正确的劳动观和价值观。

作业布置 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业一:对比赏析,深化理解 对比《芣苢》和《插秧歌》在语言特点、劳动场景、情感表达上的异同。 结合课堂所学,撰写一篇300字左右的对比赏析短文,重点分析两首诗的差异。 提供对比赏析的框架(如语言、场景、情感三方面),示例:《芣苢》语言简洁明快,以重章叠唱展现轻松欢快的集体劳动;《插秧歌》语言质朴自然,用对仗和细节描写展现艰辛却乐观的家庭劳动。 从分析的准确性、逻辑性和语言表达等方面评估短文,给出修改建议。

示例: 《芣苢》与《插秧歌》对比赏析 《芣苢》与《插秧歌》同为劳动题材古诗,却呈现出迥异的风貌。 语言上,《芣苢》以重章叠唱构篇,“采采芣苢”的反复与“采、有、掇、捋”等动词的递进,形成明快节奏,尽显口语化的质朴;《插秧歌》则以对仗见长,“田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插”通过词性对应展现分工,“渠”“半霎”等方言词更添生活气息,是“诚斋体”的典型体现。 场景与情感上,《芣苢》聚焦集体采摘的轻松,无环境描写,仅以动作串联起丰收的喜悦;《插秧歌》则以“雨湿肩胛”“笠蓑作甲”的细节,勾勒冒雨插秧的艰辛,“低头折腰只不答”的专注中,藏着农人在苦累中的坚韧。 二者虽一乐一苦,却共同书写了劳动的本真——无论是欢快协作还是默然坚守,都彰显着劳动的价值与力量。

学习资源:《芣苢》与《插秧歌》对比分析参考资料。

设计意图:立足单元整体教学,加深对单元主题和古代劳动诗歌的理解,提升对比鉴赏能力。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

作业二:实践体验,珍惜成果 体验简单的劳动,感受劳动的艰辛,写一篇劳动感悟。 参与一次家务劳动(如扫地、洗碗)或校园劳动(如打扫教室),记录劳动过程和感受,撰写200字左右的感悟。 要求学生真实记录劳动体验,重点写出对“劳动艰辛”和“珍惜成果”的理解。 评估感悟的真实性和深刻性,关注学生是否真正理解劳动的意义。

示例: 劳动体验感悟 今天帮奶奶择菜时,蹲在菜筐前不到半小时,腰就开始发酸。看着盆里堆起的青菜,想起《插秧歌》里“低头折腰只不答”的农人——他们在雨里弯腰插秧,恐怕比我累上十倍。奶奶说:“一颗菜要浇十次水才长得大。”突然懂了诗里“雨从头上湿到胛”的分量,原来每份食物都浸着汗水。 以前总剩饭菜,现在才明白“谁知盘中餐”的真意。以后不仅要吃光碗里的饭,更要记得:无论是奶奶择的菜,还是农民插的秧,每份劳动都值得好好对待。

学习资源:无

设计意图:将课堂所学转化为实践认知,践行素养目标,培养学生尊重劳动、珍惜成果的意识。

板书设计

泥足雨蓑映青秧:触摸农人劳作的赤诚与欢颜 一、语言之妙 对仗工整:田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插(动作链·分工明) 口语鲜活:“渠”“半霎”(方言入诗·生活气息) 比喻精妙:笠是兜鍪蓑是甲(劳动如战场·艰辛感) 二、场景与形象 场景:冒雨插秧 细节:雨湿肩胛·低头不答(环境恶劣·专注投入) 形象:勤劳坚韧的农人一家 (分工协作·苦中含乐) 三、情感与启示 艰辛中见乐观→珍惜劳动成果 (课程思政:尊重劳动者·劳动创造价值) 【对比】 《芣 苢》:欢快集体劳动 《插秧歌》:艰辛家庭劳作

教学反思

1.目标达成度:“对仗赏析”通过实例分析基本达成,但学生对“宽对”与“工对”的区分仍需强化;“场景还原”因结合视频和文本细读效果较好,但人物形象的“乐观精神”解读稍显表面;通过拓展延伸和实践作业,多数学生能建立古今劳动精神的联系。 2.单元衔接效果:与《芣苢》的对比贯穿课前、课中、作业,突出了劳动诗歌的多元表达,强化了“劳动光荣”的单元主题,但对比深度不足(如未涉及时代背景对劳动方式的影响),需进一步挖掘文本关联。 3.改进方向:针对“隐喻理解薄弱”,可增加“兜鍪—铠甲”与“插秧劳动”的情境联想活动;精简板书文字,用图示(如动作链条箭头)替代部分文字,提升直观性;延长“跨文本对比”讨论时间,引导学生结合社会背景分析劳动情感差异。

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读