专题4 酶与ATP(教师版)-2026版十年高考真题分类汇编·生物学

文档属性

| 名称 | 专题4 酶与ATP(教师版)-2026版十年高考真题分类汇编·生物学 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 225.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 17:20:35 | ||

图片预览

文档简介

专题4 酶与ATP

考点1 降低化学反应活化能的酶

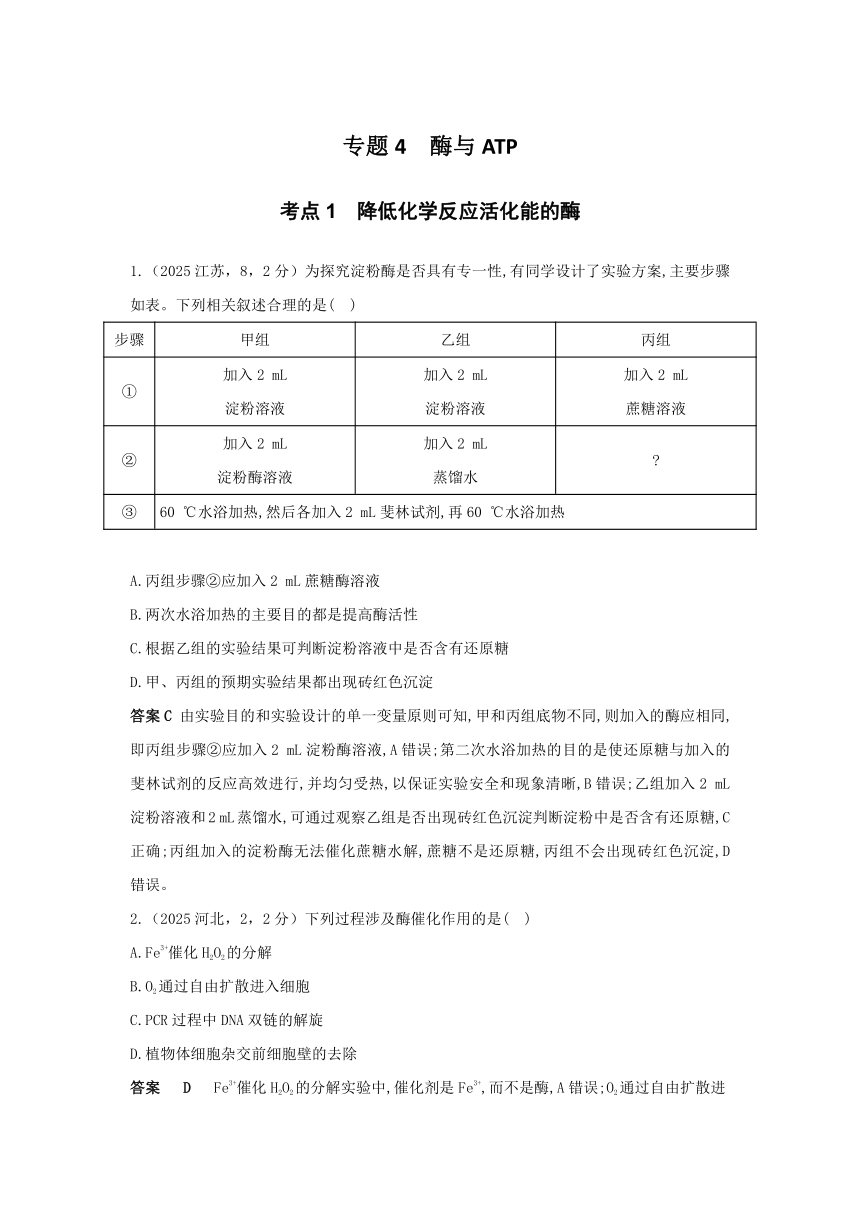

(2025江苏,8,2分)为探究淀粉酶是否具有专一性,有同学设计了实验方案,主要步骤如表。下列相关叙述合理的是( )

步骤 甲组 乙组 丙组

① 加入2 mL 淀粉溶液 加入2 mL 淀粉溶液 加入2 mL 蔗糖溶液

② 加入2 mL 淀粉酶溶液 加入2 mL 蒸馏水

③ 60 ℃水浴加热,然后各加入2 mL斐林试剂,再60 ℃水浴加热

A.丙组步骤②应加入2 mL蔗糖酶溶液

B.两次水浴加热的主要目的都是提高酶活性

C.根据乙组的实验结果可判断淀粉溶液中是否含有还原糖

D.甲、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀

答案C 由实验目的和实验设计的单一变量原则可知,甲和丙组底物不同,则加入的酶应相同,即丙组步骤②应加入2 mL淀粉酶溶液,A错误;第二次水浴加热的目的是使还原糖与加入的斐林试剂的反应高效进行,并均匀受热,以保证实验安全和现象清晰,B错误;乙组加入2 mL淀粉溶液和2 mL蒸馏水,可通过观察乙组是否出现砖红色沉淀判断淀粉中是否含有还原糖,C正确;丙组加入的淀粉酶无法催化蔗糖水解,蔗糖不是还原糖,丙组不会出现砖红色沉淀,D错误。

(2025河北,2,2分)下列过程涉及酶催化作用的是( )

A.Fe3+催化H2O2的分解

B.O2通过自由扩散进入细胞

C.PCR过程中DNA双链的解旋

D.植物体细胞杂交前细胞壁的去除

答案 D Fe3+催化H2O2的分解实验中,催化剂是Fe3+,而不是酶,A错误;O2通过自由扩散进入细胞是直接穿过磷脂双分子层,不需要酶的催化,B错误;PCR过程中DNA双链在温度超过90 ℃时解旋,不需要解旋酶,C错误;植物体细胞杂交前,需要用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,D正确。

【易错警示】

PCR过程的变性和复性都是通过调节温度进行控制的,延伸过程才需要用到耐高温的DNA聚合酶。

(2025黑吉辽蒙,1,2分)下列关于耐高温的DNA聚合酶的叙述正确的是( )

A.基本单位是脱氧核苷酸

B.在细胞内或细胞外均可发挥作用

C.当模板DNA和脱氧核苷酸存在时即可催化反应

D.为维持较高活性,适宜在70 ℃~75 ℃下保存

答案B DNA聚合酶的化学本质是蛋白质,其基本单位是氨基酸,A错误;耐高温的DNA聚合酶(如Taq DNA聚合酶)在细胞内(如嗜热细菌中)参与DNA复制,在细胞外如参与PCR时也能高效催化DNA合成,因此该酶在细胞内和细胞外均可发挥作用,B正确;DNA聚合酶发挥作用需要模板、原料和适宜的条件等,如进行PCR时需要模板DNA、引物、4种脱氧核苷酸、耐高温的DNA聚合酶和含Mg2+的缓冲液(激活DNA聚合酶)等,C错误;耐高温的DNA聚合酶在高温下具有较高活性,但需在低温环境中长期保存,D错误。

(2025北京,3,2分)某种加酶洗衣粉包装袋上注有下列信息:本品含有蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶;洗涤前先浸泡15~20 min,特别脏的衣物可减少浸泡用水量;请勿使用60 ℃以上热水。下列叙述错误的是( )

A.该洗衣粉含多种酶,不适合洗涤纯棉衣物

B.洗涤前浸泡有利于酶与污渍结合催化其分解

C.减少浸泡衣物的用水量可提高酶的浓度

D.水温过高导致酶活性下降

答案 A 酶具有专一性,纯棉衣物的主要成分是纤维素,而该洗衣粉含有的酶为蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶,均无法分解纤维素,故不会损坏纯棉衣物,A错误;洗涤前浸泡可延长酶与污渍的接触时间,有利于酶与污渍结合催化其分解,B正确;一定范围内,减少用水量会提高酶的浓度,从而加快反应速率,C正确;酶活性的发挥需要适宜温度,高温会破坏其空间结构导致酶活性下降,故洗衣服时勿使用60 ℃以上热水,D正确。

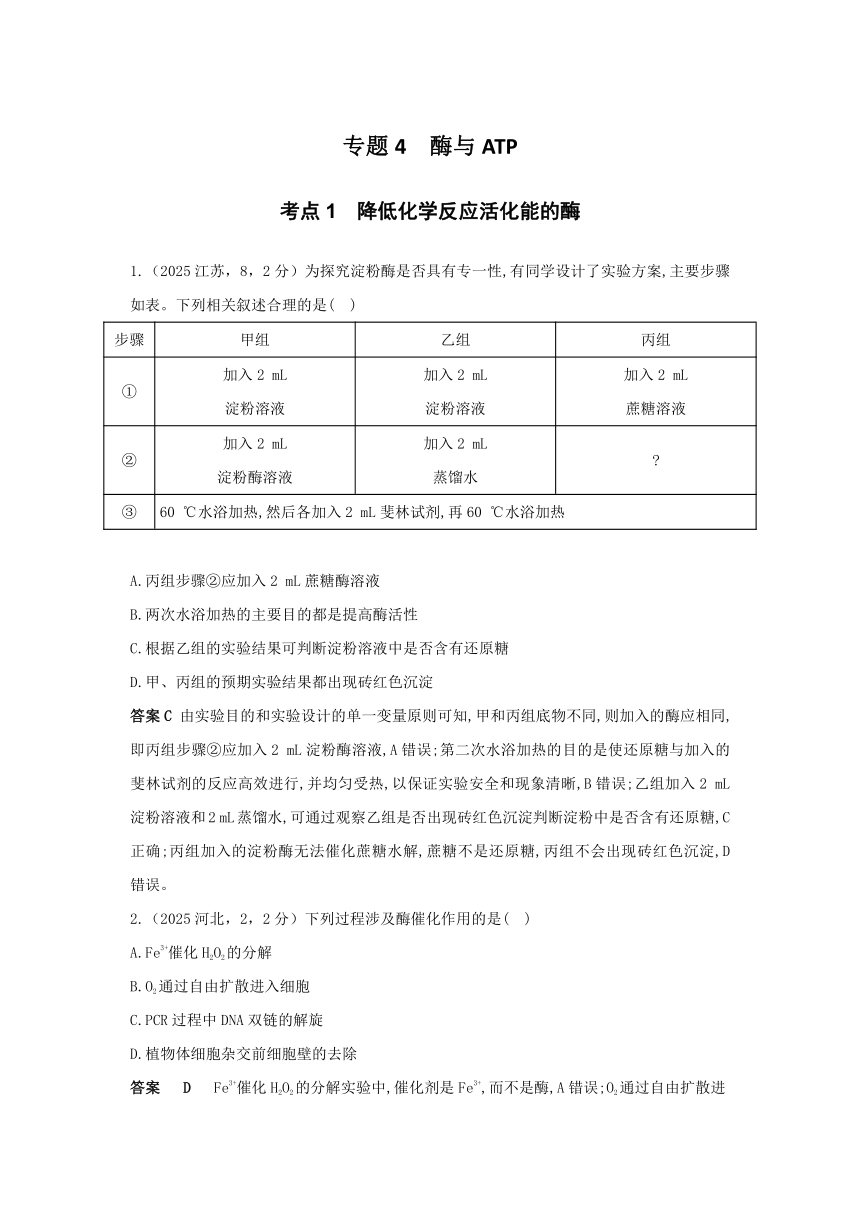

(2025浙江1月选考,10,2分)取鸡蛋清,加入蒸馏水,混匀并加热一段时间后,过滤得到浑浊的滤液。以该滤液为反应物,探究不同温度对某种蛋白酶活性的影响,实验结果如表所示。

组别 1 2 3 4 5

温度(℃) 27 37 47 57 67

滤液变澄 清时间(min) 16 9 4 6 50 min 未澄清

据表分析,下列叙述正确的是( )

A.滤液变澄清的时间与该蛋白酶活性呈正相关

B.组3滤液变澄清时间最短,酶促反应速率最快

C.若实验温度为52 ℃,则滤液变澄清时间为4~6 min

D.若实验后再将组5放置在57 ℃,则滤液变澄清时间为6 min

答案 B 滤液变澄清的时间越短,酶促反应速率越快,说明该蛋白酶活性越高,说明滤液变澄清的时间与蛋白酶活性呈负相关,A错误,B正确;据表可知,题述5组中,47 ℃时滤液变澄清时间最短,说明其酶促反应速率最高,但47 ℃不一定是酶的最适温度,该酶的最适催化温度在37~57 ℃,47 ℃可能高于或低于最适温度,故若最适温度高于47 ℃,实验温度为52 ℃时,滤液变澄清的时间可能低于4 min,C错误;据组5的实验结果,可推测该酶已经高温变性失活,将无法恢复活性,不能使滤液变澄清,D错误。

(2024广西,5,2分)我国科研工作者利用病毒衣壳蛋白VP16作为纳米骨架,包裹大肠杆菌碱性磷酸酶,构建了高效、易调控的蛋白类纳米酶。关于该纳米酶的说法,错误的是( )

A.催化效率受pH、温度影响

B.可在细胞内发挥作用

C.显著降低反应的活化能

D.可催化肽键的断裂

答案 D 酶的催化效率受pH、温度等因素影响,酶既可在细胞内发挥作用,也可在细胞外发挥作用,与无机催化剂相比,酶能够显著降低反应的活化能,A、B、C正确;该纳米酶由病毒衣壳蛋白VP16包裹大肠杆菌碱性磷酸酶构建而成,磷酸酶能将底物的磷酸基团除去,不能催化肽键的断裂,能催化肽键断裂的酶是蛋白酶,D错误。

(2024河北,2,2分)下列关于酶的叙述,正确的是 ( )

A.作为生物催化剂,酶作用的反应物都是有机物

B.胃蛋白酶应在酸性、37 ℃条件下保存

C.醋酸杆菌中与发酵产酸相关的酶,分布于其线粒体内膜上

D.从成年牛、羊等草食类动物的肠道内容物中可获得纤维素酶

答案 D 一般来说,酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,但其作用的反应物不一定是有机物,如过氧化氢酶作用的反应物——过氧化氢是无机物,A错误;胃蛋白酶的最适pH为1.5,其应在酸性、低温下保存,B错误;醋酸杆菌属于原核生物,不具有线粒体结构,C错误;成年牛、羊等草食类动物肠道中有可以分解纤维素的微生物,从草食类动物的肠道内容物中可以获得纤维素酶,D正确。

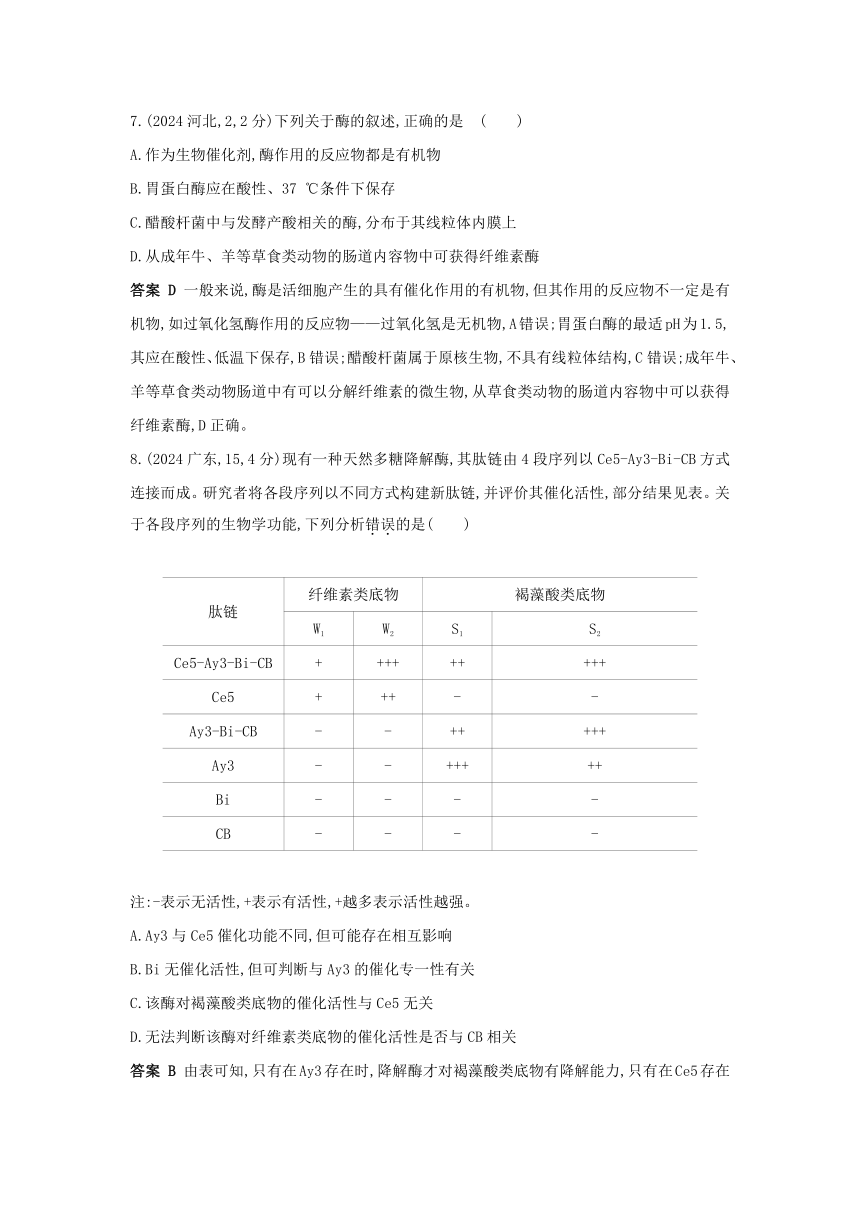

(2024广东,15,4分)现有一种天然多糖降解酶,其肽链由4段序列以Ce5-Ay3-Bi-CB方式连接而成。研究者将各段序列以不同方式构建新肽链,并评价其催化活性,部分结果见表。关于各段序列的生物学功能,下列分析错误的是( )

肽链 纤维素类底物 褐藻酸类底物

W1 W2 S1 S2

Ce5-Ay3-Bi-CB + +++ ++ +++

Ce5 + ++ - -

Ay3-Bi-CB - - ++ +++

Ay3 - - +++ ++

Bi - - - -

CB - - - -

注:-表示无活性,+表示有活性,+越多表示活性越强。

A.Ay3与Ce5催化功能不同,但可能存在相互影响

B.Bi无催化活性,但可判断与Ay3的催化专一性有关

C.该酶对褐藻酸类底物的催化活性与Ce5无关

D.无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与CB相关

答案 B 由表可知,只有在Ay3存在时,降解酶才对褐藻酸类底物有降解能力,只有在Ce5存在时,降解酶才对纤维素类底物有降解能力,说明二者催化功能不同,二者都有时与单独存在时催化活性发生变化,说明二者可能存在相互影响,A正确;由表可知,Bi对两类底物都没有催化活性,且其与Ay3相连时,Ay3催化专一性没有发生变化,仍然只能催化褐藻酸类底物,但是催化活性发生改变,可判断与Ay3的催化专一性有关,B错误;由Ce5-Ay3-Bi-CB组和Ay3-Bi-CB组实验结果比较可知,有无Ce5的情况下,该酶对褐藻酸类底物的催化活性都没有改变,C正确;实验缺乏一组Ce5-Ay3-Bi的对比,所以无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与CB有关,D正确。

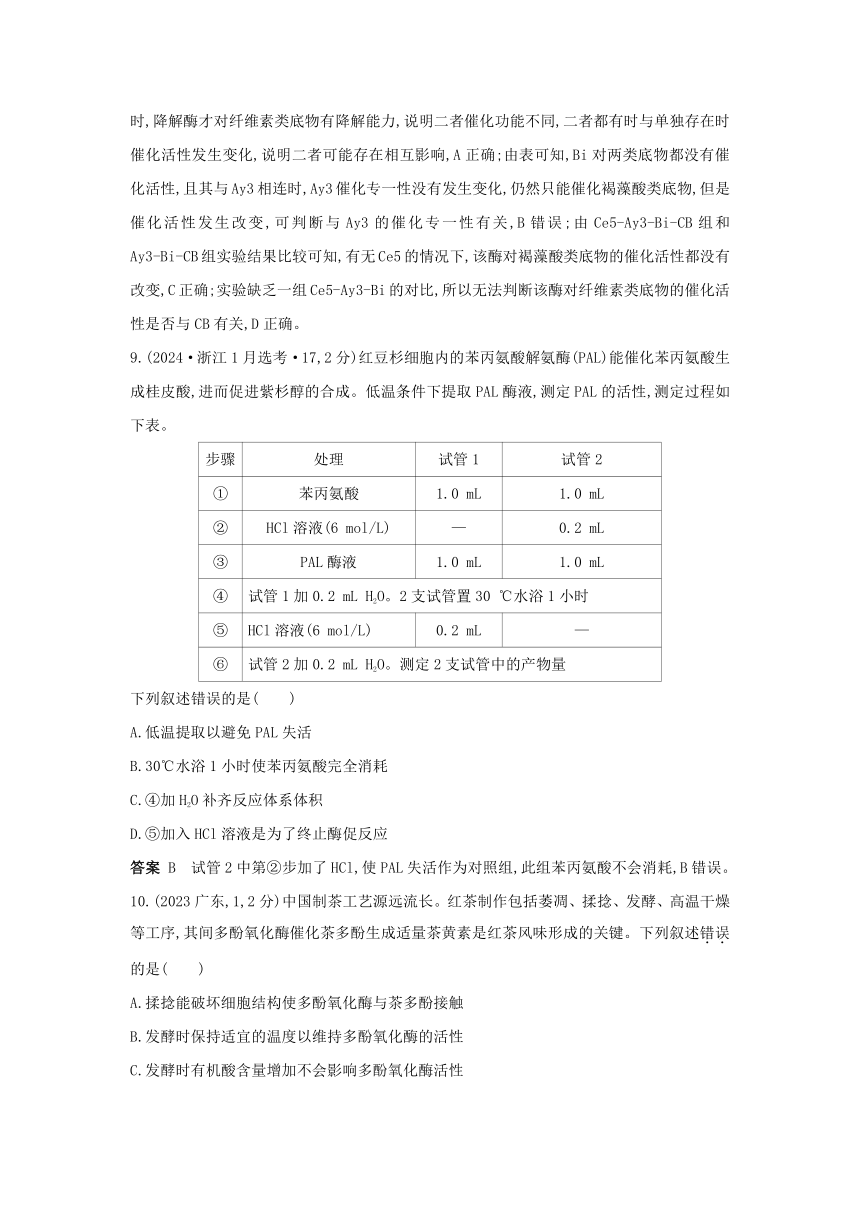

(2024·浙江1月选考·17,2分)红豆杉细胞内的苯丙氨酸解氨酶(PAL)能催化苯丙氨酸生成桂皮酸,进而促进紫杉醇的合成。低温条件下提取PAL酶液,测定PAL的活性,测定过程如下表。

步骤 处理 试管1 试管2

① 苯丙氨酸 1.0 mL 1.0 mL

② HCl溶液(6 mol/L) — 0.2 mL

③ PAL酶液 1.0 mL 1.0 mL

④ 试管1加0.2 mL H2O。2支试管置30 ℃水浴1小时

⑤ HCl溶液(6 mol/L) 0.2 mL —

⑥ 试管2加0.2 mL H2O。测定2支试管中的产物量

下列叙述错误的是( )

A.低温提取以避免PAL失活

B.30℃水浴1小时使苯丙氨酸完全消耗

C.④加H2O补齐反应体系体积

D.⑤加入HCl溶液是为了终止酶促反应

答案 B 试管2中第②步加了HCl,使PAL失活作为对照组,此组苯丙氨酸不会消耗,B错误。

(2023广东,1,2分)中国制茶工艺源远流长。红茶制作包括萎凋、揉捻、发酵、高温干燥等工序,其间多酚氧化酶催化茶多酚生成适量茶黄素是红茶风味形成的关键。下列叙述错误的是( )

A.揉捻能破坏细胞结构使多酚氧化酶与茶多酚接触

B.发酵时保持适宜的温度以维持多酚氧化酶的活性

C.发酵时有机酸含量增加不会影响多酚氧化酶活性

D.高温灭活多酚氧化酶以防止过度氧化影响茶品质

答案 C 揉捻即将茶叶揉成条状,适度揉出茶汁,这个过程会破坏细胞结构,有利于茶叶中的多酚氧化酶与茶多酚接触,A正确;温度会影响酶的活性,发酵时保持适宜的温度以维持多酚氧化酶的活性,B正确;发酵液的酸碱性会影响酶的活性,发酵时有机酸含量增加会使发酵液的pH降低,进而影响多酚氧化酶的活性,C错误;为防止过度氧化影响茶品质,可通过高温使多酚氧化酶变性失活,D正确。

(2023河北,1,2分)关于蛋白质空间结构的叙述,错误的是 ( )

A.淀粉酶在0 ℃时,空间结构会被破坏

B.磷酸化可能引起蛋白质空间结构的变化

C.氨基酸种类的改变可能影响蛋白质空间结构

D.载体蛋白在转运分子时,其自身构象会发生改变

答案 A 酶在0 ℃低温时空间结构不变,活性很低,A错误;ATP水解释放的磷酸基团可使蛋白质分子磷酸化,使蛋白质的空间结构发生变化,B正确;氨基酸种类的改变会造成多肽链的改变,从而引起蛋白质空间结构的改变,C正确;每次转运分子时,载体蛋白都会与分子结合并发生自身构象的改变,D正确。

(2022北京,12,2分)实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作顺序有误的是 ( )

选项 高中生物学实验内容 操作步骤

A 检测生物组织中的蛋白质 向待测样液中先加双缩脲试剂A液,再加B液

B 观察细胞质流动 先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察

C 探究温度对酶活性的影响 室温下将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温

D 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 将解离后的根尖用清水漂洗后,再用甲紫溶液染色

答案 C 用双缩脲试剂检测生物组织中的蛋白质时,应先向待测液中加A液(0.1 g/mL的NaOH溶液),再加B液(0.01 g/mL的CuSO4溶液),A正确;观察黑藻叶肉细胞的细胞质流动时,常用叶绿体的运动作为标志,观察叶绿体需用高倍显微镜,故需先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察,B正确;探究温度对酶活性的影响时,底物(如淀粉溶液)和酶应分别先在预设的温度中保温一段时间再混合,保证反应从一开始就处于预设的温度,C错误;观察根尖分生区细胞有丝分裂实验的制片流程是解离→漂洗→染色(甲紫溶液或醋酸洋红液)→制片,D正确。

(2022广东,13,4分)某同学对蛋白酶TSS的最适催化条件开展初步研究,结果见表。下列分析错误的是 ( )

组别 pH CaCl2 温度(℃) 降解率(%)

① 9 + 90 38

② 9 + 70 88

③ 9 - 70 0

④ 7 + 70 58

⑤ 5 + 40 30

注:+/-分别表示有/无添加,反应物为Ⅰ型胶原蛋白

A.该酶的催化活性依赖于CaCl2

B.结合①、②组的相关变量分析,自变量为温度

C.该酶催化反应的最适温度70 ℃,最适pH 9

D.尚需补充实验才能确定该酶是否能水解其他反应物

答案 C ②、③组进行对照,自变量为有无CaCl2,无CaCl2组的蛋白降解率为0,说明该酶的催化活性依赖于CaCl2,A正确;①、②进行对照,只有温度不同,则温度为自变量,70 ℃比90 ℃条件下酶活性高,②、④进行对照,自变量为pH,pH为9时酶活性高,但不能说明最适温度是70 ℃,最适pH为9,应分别缩小温度梯度、pH梯度再次进行实验以确定最适条件,B正确,C错误;要确定该酶是否能水解其他反应物,需添加自变量为底物种类的实验,D正确。

(2022浙江6月选考,10,2分)下列关于研究淀粉酶的催化作用及特性实验的叙述,正确的是 ( )

A.低温主要通过改变淀粉酶的氨基酸组成,导致酶变性失活

B.稀释100万倍的淀粉酶仍有催化能力,是因为酶的作用具高效性

C.淀粉酶在一定pH范围内起作用,酶活性随pH升高而不断升高

D.若在淀粉和淀粉酶混合液中加入蛋白酶,会加快淀粉的水解速率

答案 B 低温时淀粉酶的活性降低,但低温不改变淀粉酶的氨基酸组成和空间结构,A错误;淀粉酶在一定pH范围内起作用,在小于最适pH时,酶活性随pH升高而不断升高,在最适pH时,酶活性最高,在大于最适pH时,酶活性随pH升高而不断降低,C错误;若在淀粉和淀粉酶混合液中加入蛋白酶,淀粉酶(本质为蛋白质)会被蛋白酶水解,淀粉的水解速率会降低,D错误。

易错警示 高温、过酸、过碱等能改变酶的空间结构,使酶变性失活。

(2022浙江1月选考,17,2分)用果胶酶处理草莓,可以得到比较澄清的草莓汁;而利用稀盐酸处理草莓可以制得糊状的草莓酱。果胶酶和盐酸催化果胶水解的不同点在于 ( )

A.两者催化果胶水解得到的产物片段长度不同

B.两者催化果胶水解得到的单糖不同

C.两者催化果胶主链水解断裂的化学键不同

D.酶催化需要最适温度,盐酸水解果胶不需要最适温度

答案 A 用果胶酶处理草莓,可以得到比较澄清的草莓汁;而利用稀盐酸处理草莓可以制得糊状的草莓酱,说明两者催化果胶水解得到的产物片段长度不同,A正确。盐酸属于无机催化剂,与果胶酶催化果胶主链水解断裂的化学键、催化果胶水解得到的单糖是相同的,B、C错误。无论是酶还是盐酸催化化学反应,反应的过程中温度达到最适温度,可以让反应更加充分,D错误。

(2022全国乙,4,6分)某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件,某同学进行了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。

实验组 ① ② ③ ④ ⑤

底物 + + + + +

RNA组分 + + - + -

蛋白质组分 + - + - +

低浓度Mg2+ + + + - -

高浓度Mg2+ - - - + +

产物 + - - + -

根据实验结果可以得出的结论是 ( )

A.酶P必须在高浓度Mg2+条件下才具有催化活性

B.蛋白质组分的催化活性随Mg2+浓度升高而升高

C.在高浓度Mg2+条件下RNA组分具有催化活性

D.在高浓度Mg2+条件下蛋白质组分具有催化活性

答案 C 实验①结果表明在低浓度Mg2+条件下,酶P具有催化活性,A错误;实验③⑤的结果表明,不论在低浓度Mg2+还是在高浓度Mg2+条件下,蛋白质组分都无催化活性,B错误;实验④⑤的结果表明,在高浓度Mg2+条件下,酶P中的RNA组分具有催化活性,而蛋白质组分没有催化活性,C正确,D错误。

(2021浙江6月选考,16,2分)下列关于酶的特性及其影响因素相关实验的叙述,正确的是( )

A.“酶的催化效率”实验中,若以熟马铃薯块茎代替生马铃薯块茎,实验结果相同

B.“探究pH对过氧化氢酶的影响”实验中,分别加入不同pH的缓冲液后再加入底物

C.“探究酶的专一性”实验中,设置1、2号试管的目的是检验酶液中是否混有还原糖

D.设计温度对蛋白酶活性影响的实验方案时,可选择本尼迪特试剂检测反应产物

答案 B 熟马铃薯块茎中的酶在高温条件下已经失活,无法发挥催化作用,A错误;“探究pH对过氧化氢酶的影响”实验中,应该先分别加入不同pH的缓冲液,再加入底物(过氧化氢溶液),B正确;“探究酶的专一性”实验中,设置1、2号试管的目的是检验底物中是否混有还原糖,C错误;本尼迪特试剂用于检测还原糖,其使用时需要热水浴加热,D错误。

(2021辽宁,6,2分)科研人员发现,运动能促进骨骼肌细胞合成FNDC5蛋白,该蛋白经蛋白酶切割,产生的有活性的片段被称为鸢尾素。鸢尾素作用于白色脂肪细胞,使细胞中线粒体增多,能量代谢加快。下列有关叙述错误的是( )

A.脂肪细胞中的脂肪可被苏丹Ⅲ染液染色

B.鸢尾素在体内的运输离不开内环境

C.蛋白酶催化了鸢尾素中肽键的形成

D.更多的线粒体利于脂肪等有机物的消耗

答案 C 脂肪细胞中的脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,A选项正确;鸢尾素产生于骨骼肌细胞,作用于白色脂肪细胞,在细胞外,其通过内环境运输,B选项正确;FNDC5蛋白经蛋白酶切割产生有活性的片段,蛋白酶催化使肽键断裂而不是形成肽键,C选项错误;鸢尾素作用于白色脂肪细胞,使细胞中线粒体数量增多,能量代谢加快,推测更多的线粒体利于脂肪等有机物的消耗,D选项正确。

(2021湖北,2,2分)很久以前,勤劳的中国人就发明了制饴(麦芽糖)技术,这种技术在民间沿用至今。麦芽糖制作的大致过程如下图所示。

下列叙述正确的是( )

A.麦芽含有淀粉酶,不含麦芽糖

B.麦芽糖由葡萄糖和果糖结合而成

C.55~60 ℃保温可抑制该过程中细菌的生长

D.麦芽中的淀粉酶比人的唾液淀粉酶的最适温度低

答案 C 麦芽中的淀粉酶可将淀粉催化水解为麦芽糖,A错误;麦芽糖由两分子葡萄糖脱水缩合而成,B错误;55~60 ℃是麦芽中的淀粉酶的最适温度,比人的唾液淀粉酶的最适温度高,该温度可抑制细菌的生长,C正确,D错误。

(2021湖北,10,2分)采摘后的梨常温下易软化。果肉中的酚氧化酶与底物接触发生氧化反应,逐渐褐变。密封条件下4℃冷藏能延长梨的贮藏期。下列叙述错误的是( )

A.常温下鲜梨含水量大,环境温度较高,呼吸代谢旺盛,不耐贮藏

B.密封条件下,梨呼吸作用导致O2减少,CO2增多,利于保鲜

C.冷藏时,梨细胞的自由水增多,导致各种代谢活动减缓

D.低温抑制了梨的酚氧化酶活性,果肉褐变减缓

答案 C 常温下,酶活性较高,呼吸代谢旺盛,不耐贮藏,A正确;密封条件下,刚开始时,密封的环境中O2相对较多,梨进行有氧呼吸,而有氧呼吸会不断消耗O2导致O2减少,CO2增多,进而使呼吸作用受抑制,利于保鲜,B正确;冷藏时,梨细胞中的自由水相对减少,结合水相对增多,C错误;低温会抑制酶活性,导致果肉中酚氧化酶的活性降低,因而果肉褐变会减缓,D正确。

(2020浙江7月选考,10,2分)为研究酶作用的影响因素,进行了“探究pH对过氧化氢酶的影响”的活动。下列叙述错误的是( )

A.反应小室应保持在适宜水温的托盘中

B.加入各组反应小室中含有酶的滤纸片的大小和数量应一致

C.将H2O2加到反应小室中的滤纸片上后需迅速加入pH缓冲液

D.比较各组量筒中收集的气体量可判断过氧化氢酶作用的适宜pH范围

答案 C 在“探究pH对过氧化氢酶的影响”的实验中,单一变量为pH,无关变量均应相同且适宜,所以应在适宜的水温下进行该实验,且各组反应小室中含有酶的滤纸片的大小和数量应一致,A、B正确;实验操作时,不能把酶和反应物混合后再加入pH缓冲液,应将H2O2和含有酶的滤纸片分别放入相同的pH缓冲液中处理一段时间后,再将H2O2迅速加入反应小室中的含酶的滤纸片上,C错误;H2O2可在过氧化氢酶的作用下,生成H2O和O2,且酶的活性越强,O2的生成量越多,故可通过比较各组量筒中收集的O2量来判断过氧化氢酶作用的适宜pH范围,D正确。

(2019浙江4月选考,10,2分)为研究酶的特性,进行了实验,基本过程如表所示:

步骤 基本过程 试管A 试管B

1 加入2%过氧化氢溶液 3 mL 3 mL

2 加入马铃薯匀浆 少许 —

3 加入二氧化锰 — 少许

4 检测

据此分析,下列叙述错误的是( )

A.实验的可变因素是催化剂的种类

B.可用产生气泡的速率作检测指标

C.该实验能说明酶的作用具有高效性

D.不能用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验

答案 D 本题以研究酶的特性的实验过程为载体,考查运用所学知识对实验过程进行分析、获得有效解题信息并作出正确判断的能力。试题通过对实验过程的分析,体现了对科学探究素养中实验设计与结果分析要素的考查。由题意可知,该实验的可变因素是催化剂的种类,A正确;可用产生气泡的速率作检测指标,B正确;该实验通过过氧化氢酶与无机催化剂催化过氧化氢分解速率的比较,能说明酶的作用具有高效性,C正确;该实验能用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验,两者都含有过氧化氢酶,D错误。

(2017课标全国Ⅱ,3,6分)下列关于生物体中酶的叙述,正确的是( )

A.在细胞中,核外没有参与DNA合成的酶

B.由活细胞产生的酶在生物体外没有催化活性

C.从胃蛋白酶的提取液中沉淀该酶可用盐析的方法

D.唾液淀粉酶催化反应最适温度和保存温度是37 ℃

答案 C 本题考查酶的相关知识。细胞质中线粒体和叶绿体内也有参与DNA合成的酶,A错误;在适宜环境下,酶在生物体内外都有催化活性,B错误;在胃蛋白酶的提取液中加入某些无机盐溶液后,可以使胃蛋白酶凝聚而从溶液中析出,C正确;唾液淀粉酶催化反应的最适温度不适合该酶的保存,应该在低温下保存,D错误。

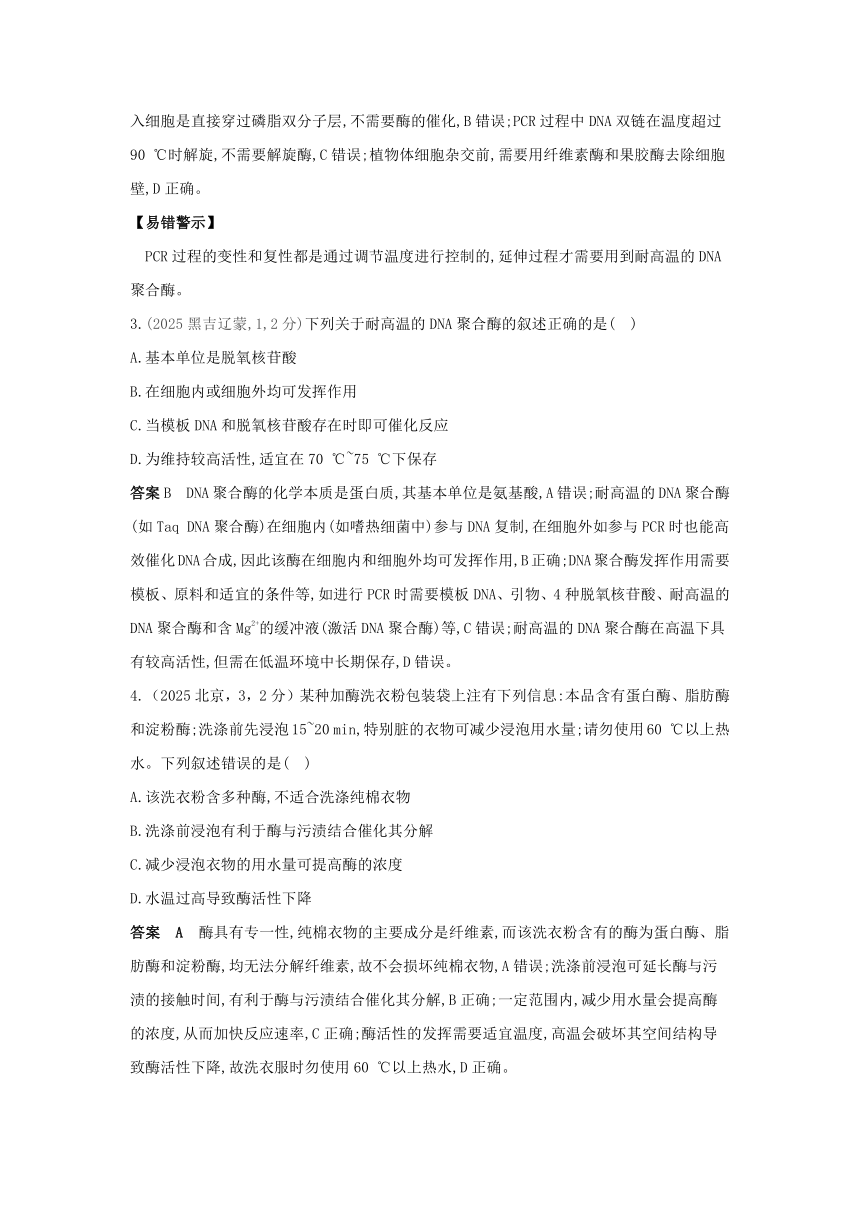

(2017天津理综,3,6分)将A、B两种物质混合,T1时加入酶C。右下图为最适温度下A、B浓度的变化曲线。叙述错误的是( )

A.酶C降低了A生成B这一反应的活化能

B.该体系中酶促反应速率先快后慢

C.T2后B增加缓慢是酶活性降低导致的

D.适当降低反应温度,T2值增大

答案 C 本题考查酶促反应过程中酶的作用。由图示中A、B物质变化曲线知,A、B分别为反应物和生成物,酶C的作用是降低A 生成B这一反应的活化能,A 正确;随反应物浓度降低,该体系中酶促反应速率先快后慢,B正确;T2后因A浓度降低导致了反应速率下降,从而导致B浓度增加缓慢,C错误;该图为最适温度下的酶促反应曲线,若适当降低反应温度,达到反应平衡的时间会延长,T2值会增大,D正确。

规律总结 影响酶促反应速率的因素

温度、pH及底物浓度均影响酶促反应速率,其中温度、pH通过影响酶活性影响反应速率,而底物浓度对酶活性无影响,其直接影响反应速率。即影响酶活性的因素一定影响反应速率,影响反应速率的因素不一定影响酶的活性。

(2017江苏单科,17,2分)为了探究一种新型碱性纤维素酶的去污效能,研究性学习小组进行了相关实验,结果如图。由图中实验结果能直接得出的结论是( )

A.碱性纤维素酶对污布类型2的去污力最强

B.不同类型洗衣粉影响碱性纤维素酶的去污力

C.碱性纤维素酶对污布类型2、3的去污力不同

D.加大酶用量可以显著提高洗衣粉的去污力

答案 C 本题主要考查酶去污效能的实验设计和分析。该实验的自变量有3个:污布类型、洗衣粉类型和酶用量。根据实验设计的对照原则和单一变量原则,只有根据具有单一变量的对照实验才能直接得出结论。根据题目实验设计不能判断Y型洗衣粉对污布类型1、4的去污力,故不能得出A项结论;根据题目实验设计不能判断不同类型洗衣粉对4种污布的去污力,故不能得出B项结论;由实验设计及结果知碱性纤维素酶对污布类型2、3的去污力不同,C正确;根据题目实验设计不能判断加大酶用量对洗衣粉的去污力的影响,故不能得出D项结论。

知识总结 实验设计的原则

对照原则、单一变量原则、平行重复原则。

(2016课标全国Ⅰ,3,6分)若除酶外所有试剂已预保温,则在测定酶活力的实验中,下列操作顺序合理的是( )

A.加入酶→加入底物→加入缓冲液→保温并计时→一段时间后检测产物的量

B.加入底物→加入酶→计时→加入缓冲液→保温→一段时间后检测产物的量

C.加入缓冲液→加入底物→加入酶→保温并计时→一段时间后检测产物的量

D.加入底物→计时→加入酶→加入缓冲液→保温→一段时间后检测产物的量

答案 C 本题以测定酶活力的实验为载体,考查运用所学知识对实验步骤进行分析与评价的能力;试题通过对操作顺序的分析,体现了对科学探究素养中实验设计要素的考查。测定酶活力的实验中缓冲液可维持溶液的pH,所以缓冲液应在底物与酶混合之前加入,反应时间的测定则应在底物与酶混合之后开始,据此可判断C符合题意。

(2016江苏单科,8,2分)过氧化物酶能分解H2O2,氧化焦性没食子酸呈橙红色。为探究白菜梗中是否存在过氧化物酶,设计实验如表。下列相关叙述正确的是( )

管 号 1%焦性没 食子酸/mL 2% H2O2/mL 缓冲液 /mL 过氧化物 酶溶液/mL 白菜梗提取液/mL 煮沸冷却后的白菜梗提取液/mL

1 2 2 2 - - -

2 2 2 - 2 - -

3 2 2 - - 2 -

4 2 2 - - - 2

A.1号管为对照组,其余不都是实验组

B.2号管为对照组,其余都为实验组

C.若3号管显橙红色,无需对照就能证明白菜梗中存在过氧化物酶

D.若4号管不显橙红色,可证明白菜梗中无过氧化物酶

答案 A 3号管为实验组,1号管、2号管和4号管均为对照组,A正确,B错误;设置对照组的作用在于通过实验组和对照组对比,消除无关变量对实验结果的影响,增强实验结果的可信度,C错误;4号管中煮沸冷却后的白菜梗提取液所含的酶已变性失活,无法判断白菜梗中是否有过氧化物酶,D错误。

知识拓展 实验中的对照有四种类型:空白对照、条件对照、自身对照和相互对照。

(2021湖北,21,13分)(13分)使酶的活性下降或丧失的物质称为酶的抑制剂。酶的抑制剂主要有两种类型:一类是可逆抑制剂(与酶可逆结合,酶的活性能恢复);另一类是不可逆抑制剂(与酶不可逆结合,酶的活性不能恢复)。已知甲、乙两种物质(能通过透析袋)对酶A的活性有抑制作用。

实验材料和用具:蒸馏水,酶A溶液,甲物质溶液,乙物质溶液,透析袋(人工合成半透膜),试管,烧杯等。

为了探究甲、乙两种物质对酶A的抑制作用类型,现提出以下实验设计思路。请完善该实验设计思路,并写出实验预期结果。

(1)实验设计思路

取 支试管(每支试管代表一个组),各加入等量的酶A溶液,再分别加入等量 ,一段时间后,测定各试管中酶的活性。然后将各试管中的溶液分别装入透析袋,放入蒸馏水中进行透析处理。透析后从透析袋中取出酶液,再测定各自的酶活性。

(2)实验预期结果与结论

若出现结果①: 。

结论①:甲、乙均为可逆抑制剂。

若出现结果②: 。

结论②:甲、乙均为不可逆抑制剂。

若出现结果③: 。

结论③:甲为可逆抑制剂,乙为不可逆抑制剂。

若出现结果④: 。

结论④:甲为不可逆抑制剂,乙为可逆抑制剂。

答案 (1)3 蒸馏水、甲物质溶液、乙物质溶液 (2)(与加入蒸馏水的对照组相比,加入甲、乙物质的实验组酶的活性降低,)透析处理后加入甲、乙物质的实验组酶的活性均恢复 透析处理后加入甲、乙物质的实验组酶的活性均不能恢复 透析处理后加入甲物质的实验组酶的活性能恢复,加入乙物质的实验组酶的活性不能恢复 透析处理后加入甲物质的实验组酶的活性不能恢复,加入乙物质的实验组酶的活性能恢复

解析 根据实验目的可确定该实验的自变量为抑制剂甲和乙,所以实验组是在酶A溶液中分别加入等量的甲物质和乙物质,对照组是在酶A溶液中加入等量的蒸馏水,共设置三组实验,需3支试管。由于甲、乙物质对酶A的活性有抑制作用,所以加入甲、乙物质后,与对照组相比,两实验组酶A的活性均降低;利用透析袋除去甲、乙物质后,根据酶A的活性是否恢复即可判断甲、乙的抑制剂类型。

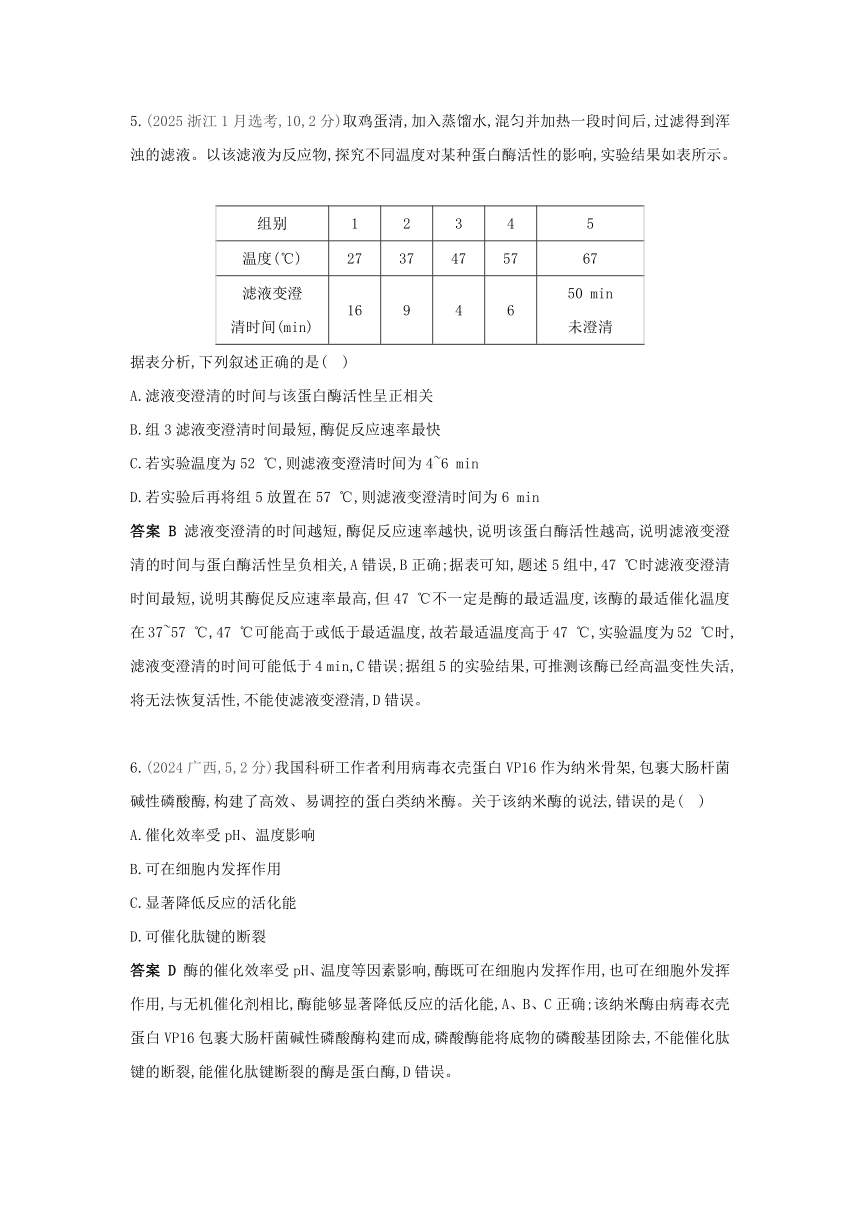

(2016课标全国Ⅱ,29,10分)(10分)为了研究温度对某种酶活性的影响,设置三个实验组:A组(20 ℃)、B组(40 ℃)和C组(60 ℃),测定各组在不同反应时间内的产物浓度(其他条件相同),结果如图。回答下列问题:

(1)三个温度条件下,该酶活性最高的是 组。

(2)在时间t1之前,如果A组温度提高10 ℃,那么A组酶催化反应的速度会 。

(3)如果在时间t2时,向C组反应体系中增加2倍量的底物,其他条件保持不变,那么在t3时,C组产物总量 ,原因是 。

(4)生物体内酶的化学本质是 ,其特性有 (答出两点即可)。

答案 (10分)

(1)B

(2)加快

(3)不变 60 ℃条件下,t2时酶已失活,即使增加底物,反应产物总量也不会增加

(4)蛋白质或RNA 高效性和专一性

解析 本题考查温度对酶活性影响实验的相关知识。(1)由图可见,在O~t1范围内,B组产物浓度最高,且曲线的切线斜率最大,可知B组酶活性最高。(2)由图可知,在时间t1之前,温度从20 ℃提高到40 ℃,酶促反应速度加快,所以,A组提高10 ℃后,酶催化反应的速度加快。(3)据图可知,C组在t2时,产物浓度远低于A、B两组,说明反应物并没完全反应完毕,而且t2前后产物浓度不变,说明酶已完全失活,因此,t2时增加底物量,产物不再增加。(4)绝大多数酶的化学本质是蛋白质,少数酶是RNA。酶的特性有:高效性、专一性、作用条件较温和等。

考点2 细胞的能量“货币”ATP

(2025河北,1,2分)ATP是一种能为生命活动供能的化合物,下列过程不消耗ATP的是( )

A.肌肉的收缩 B.光合作用的暗反应

C.Ca2+载体蛋白的磷酸化 D.水的光解

答案 D 肌肉收缩需要消耗ATP;光合作用过程中暗反应消耗ATP;Ca2+载体蛋白磷酸化后结构发生改变,该过程需要消耗ATP,A、B、C不符合题意。光合作用中水的光解利用光能,不消耗ATP,D符合题意。

【易错警示】

载体蛋白的磷酸化过程需要先水解ATP,ATP分子的末端磷酸基团脱离下来结合到载体蛋白上,载体蛋白发生磷酸化后,空间结构改变。

(2025黑吉辽蒙,10,2分)黑暗条件下,叶绿体内膜的载体蛋白NTT顺浓度梯度运输ATP、ADP和Pi的过程示意图如图。其他条件均适宜,下列叙述正确的是( )

A.ATP、ADP和Pi通过NTT时,无需与NTT结合

B.NTT转运ATP、ADP和Pi的方式为主动运输

C.图中进入叶绿体基质的ATP均由线粒体产生

D.光照充足,NTT运出ADP的数量会减少甚至停止

答案D NTT为载体蛋白,ATP、ADP和Pi通过NTT时,需要与其结合,A错误;NTT运输ATP、ADP和Pi是顺浓度梯度进行的,属于协助扩散,B错误;黑暗条件下,ATP来自呼吸作用,故进入叶绿体基质的ATP可由线粒体和细胞质基质产生,C错误;当光照充足时,叶绿体自身可以消耗ADP和Pi合成ATP,此时NTT运出ADP的数量会减少甚至停止,D正确。

(2023浙江6月选考,7,2分)为探究酶的催化效率,某同学采用如图所示装置进行实验,实验分组、处理及结果如表所示。

组 别 甲中溶液 (0.2 mL) 乙中溶液 (2 mL) 不同时间测定的 相对压强(kPa)

0 s 50 s 100 s 150 s 200 s 250 s

Ⅰ 肝脏提 取液 H2O2溶液 0 9.0 9.6 9.8 10.0 10.0

Ⅱ FeCl3 H2O2溶液 0 0 0.1 0.3 0.5 0.9

Ⅲ 蒸馏水 H2O2溶液 0 0 0 0 0.1 0.1

下列叙述错误的是 ( )

A.H2O2分解生成O2导致压强改变

B.从甲中溶液与乙中溶液混合时开始计时

C.250 s时Ⅰ组和Ⅲ组反应已结束而Ⅱ组仍在进行

D.实验结果说明酶的催化作用具有高效性

答案 C 根据表格分析可知,250 s时Ⅰ组的压强不再变化,原因是酶已将底物耗尽,反应结束,而Ⅲ组的压强不再变化,原因是该组H2O2分解速率十分缓慢,但是反应仍在进行,C错误;与Ⅱ组(无机催化剂组)相比,Ⅰ组反应更快,酶的催化效果更好,说明酶具有高效性,D正确。

(2023浙江1月选考,8,2分)某同学研究某因素对酶活性的影响,实验处理及结果如下:己糖激酶溶液置于45 ℃水浴12 min,酶活性丧失50%;己糖激酶溶液中加入过量底物后置于45 ℃水浴12 min,酶活性仅丧失3%。该同学研究的因素是 ( )

A.温度 B.底物

C.反应时间 D.酶量

答案 B 该同学两次操作的差异是第一次未加底物,第二次加了过量底物,即该同学研究的因素(题述实验的自变量)是底物,B正确。

(2022重庆,7,2分)植物蛋白酶M和L能使肉类蛋白质部分水解,可用于制作肉类嫩化剂。某实验小组测定并计算了两种酶在37 ℃、不同pH下的相对活性,结果见表。下列叙述最合理的是 ( )

pH相对活性酶

3 5 7 9 11

M 0.7 1.0 1.0 1.0 0.6

L 0.5 1.0 0.5 0.2 0.1

A.在37 ℃时,两种酶的最适pH均为5

B.在37 ℃长时间放置后,两种酶的活性不变

C.从37 ℃上升至95 ℃,两种酶在pH为5时仍有较高活性

D.在37 ℃、pH为3~11时,M更适于制作肉类嫩化剂

答案 D 在37 ℃时,pH 5~9均为酶M的最适pH,酶L的最适pH为5左右,A错误;在37 ℃长时间放置后,两种酶的活性可能会降低,B错误;酶需要在适宜的温度条件下发挥作用,高温会使酶变性失活,C错误;在37 ℃、pH为3~11时,酶M的相对活性一般较高,更适于制作肉类嫩化剂,D正确。

(2022浙江1月选考,3,2分)下列关于腺苷三磷酸分子的叙述,正确的是 ( )

A.由1个脱氧核糖、1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成

B.分子中与磷酸基团相连接的化学键称为高能磷酸键

C.在水解酶的作用下不断地合成和水解

D.是细胞中吸能反应和放能反应的纽带

答案 D 1分子的ATP是由1分子腺嘌呤、1分子核糖和3分子磷酸基团组成的,A错误;ATP分子的结构可以简写成A—P~P~P,磷酸基团与磷酸基团相连接的化学键是一种特殊的化学键,即高能磷酸键,磷酸基团与核糖相连接的化学键为普通化学键,B错误;ATP的水解与合成由不同的酶催化,C错误;吸能反应一般与ATP的分解相联系,放能反应一般与ATP的合成相联系,故D正确。

(2021北京,1,2分)ATP是细胞的能量“通货”,关于ATP的叙述错误的是( )

A.含有C、H、O、N、P

B.必须在有氧条件下合成

C.胞内合成需要酶的催化

D.可直接为细胞提供能量

答案 B ATP的全称是腺苷三磷酸,含有C、H、O、N、P,A正确;ATP合成所需的能量主要来自细胞呼吸和光合作用,其中细胞呼吸又包括有氧呼吸和无氧呼吸,所以无氧条件下也能产生ATP,B错误;胞内合成ATP需要ATP合成酶的催化,C正确;ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,可以直接为细胞提供能量,D正确。

(2018浙江4月选考,10,2分)ATP是细胞中的能量通货。下列叙述正确的是( )

A.ATP中的能量均来自细胞呼吸释放的能量

B.ATP—ADP循环使得细胞储存了大量的ATP

C.ATP水解形成ADP时释放能量和磷酸基团

D.ATP分子中的2个高能磷酸键不易断裂水解

答案 C 本题以ATP是细胞中的能量通货为载体,考查对ATP相关知识的理解能力;试题通过对ATP的结构及ATP合成与水解的分析,体现了对生命观念素养中的结构与功能观、物质与能量观等要素的考查。细胞中ATP中的能量可来自细胞呼吸释放的能量,也可来自光能,A错误;ATP—ADP循环使细胞中ATP的量相对稳定,B错误;ATP水解形成ADP时释放能量和磷酸基团,C正确;ATP分子中有2个高能磷酸键,远离A的高能磷酸键易断裂水解,也容易生成,D错误。

(2017海南单科,5,2分)关于生物体内能量代谢的叙述,正确的是( )

A.淀粉水解成葡萄糖时伴随有ATP的生成

B.人体大脑活动的能量主要来自脂肪的有氧氧化

C.叶肉细胞中合成葡萄糖的过程是需要能量的过程

D.硝化细菌主要从硝酸还原成氨的过程中获取能量

答案 C 淀粉的水解在消化道内进行,该过程中会释放能量,但消化道内不存在ATP合成酶,无法生成ATP,A错误;人体生命活动的能量主要来自葡萄糖的有氧氧化,B错误;暗反应合成葡萄糖的过程需要光反应提供的能量,C正确;硝化细菌需要的能量主要来自其将氨氧化成硝酸的过程,D错误。

易错警示 淀粉、蛋白质、脂肪等的水解都可以释放能量,该过程中如果存在ATP合成酶,则可形成ATP,否则都以热能的形式散失。

(2016北京理综,2,6分)葡萄酒酿制期间,酵母细胞内由ADP转化为ATP的过程( )

A.在无氧条件下不能进行 B.只能在线粒体中进行

C.不需要能量的输入 D.需要酶的催化

答案 D 酵母菌无氧呼吸产生酒精和CO2,在无氧呼吸的第一阶段生成ATP,A错误;无氧呼吸在酵母菌的细胞质基质中进行,B错误;ADP转化成ATP需要能量的输入和ATP合成酶的催化,C错误,D正确。

考点1 降低化学反应活化能的酶

(2025江苏,8,2分)为探究淀粉酶是否具有专一性,有同学设计了实验方案,主要步骤如表。下列相关叙述合理的是( )

步骤 甲组 乙组 丙组

① 加入2 mL 淀粉溶液 加入2 mL 淀粉溶液 加入2 mL 蔗糖溶液

② 加入2 mL 淀粉酶溶液 加入2 mL 蒸馏水

③ 60 ℃水浴加热,然后各加入2 mL斐林试剂,再60 ℃水浴加热

A.丙组步骤②应加入2 mL蔗糖酶溶液

B.两次水浴加热的主要目的都是提高酶活性

C.根据乙组的实验结果可判断淀粉溶液中是否含有还原糖

D.甲、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀

答案C 由实验目的和实验设计的单一变量原则可知,甲和丙组底物不同,则加入的酶应相同,即丙组步骤②应加入2 mL淀粉酶溶液,A错误;第二次水浴加热的目的是使还原糖与加入的斐林试剂的反应高效进行,并均匀受热,以保证实验安全和现象清晰,B错误;乙组加入2 mL淀粉溶液和2 mL蒸馏水,可通过观察乙组是否出现砖红色沉淀判断淀粉中是否含有还原糖,C正确;丙组加入的淀粉酶无法催化蔗糖水解,蔗糖不是还原糖,丙组不会出现砖红色沉淀,D错误。

(2025河北,2,2分)下列过程涉及酶催化作用的是( )

A.Fe3+催化H2O2的分解

B.O2通过自由扩散进入细胞

C.PCR过程中DNA双链的解旋

D.植物体细胞杂交前细胞壁的去除

答案 D Fe3+催化H2O2的分解实验中,催化剂是Fe3+,而不是酶,A错误;O2通过自由扩散进入细胞是直接穿过磷脂双分子层,不需要酶的催化,B错误;PCR过程中DNA双链在温度超过90 ℃时解旋,不需要解旋酶,C错误;植物体细胞杂交前,需要用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,D正确。

【易错警示】

PCR过程的变性和复性都是通过调节温度进行控制的,延伸过程才需要用到耐高温的DNA聚合酶。

(2025黑吉辽蒙,1,2分)下列关于耐高温的DNA聚合酶的叙述正确的是( )

A.基本单位是脱氧核苷酸

B.在细胞内或细胞外均可发挥作用

C.当模板DNA和脱氧核苷酸存在时即可催化反应

D.为维持较高活性,适宜在70 ℃~75 ℃下保存

答案B DNA聚合酶的化学本质是蛋白质,其基本单位是氨基酸,A错误;耐高温的DNA聚合酶(如Taq DNA聚合酶)在细胞内(如嗜热细菌中)参与DNA复制,在细胞外如参与PCR时也能高效催化DNA合成,因此该酶在细胞内和细胞外均可发挥作用,B正确;DNA聚合酶发挥作用需要模板、原料和适宜的条件等,如进行PCR时需要模板DNA、引物、4种脱氧核苷酸、耐高温的DNA聚合酶和含Mg2+的缓冲液(激活DNA聚合酶)等,C错误;耐高温的DNA聚合酶在高温下具有较高活性,但需在低温环境中长期保存,D错误。

(2025北京,3,2分)某种加酶洗衣粉包装袋上注有下列信息:本品含有蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶;洗涤前先浸泡15~20 min,特别脏的衣物可减少浸泡用水量;请勿使用60 ℃以上热水。下列叙述错误的是( )

A.该洗衣粉含多种酶,不适合洗涤纯棉衣物

B.洗涤前浸泡有利于酶与污渍结合催化其分解

C.减少浸泡衣物的用水量可提高酶的浓度

D.水温过高导致酶活性下降

答案 A 酶具有专一性,纯棉衣物的主要成分是纤维素,而该洗衣粉含有的酶为蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶,均无法分解纤维素,故不会损坏纯棉衣物,A错误;洗涤前浸泡可延长酶与污渍的接触时间,有利于酶与污渍结合催化其分解,B正确;一定范围内,减少用水量会提高酶的浓度,从而加快反应速率,C正确;酶活性的发挥需要适宜温度,高温会破坏其空间结构导致酶活性下降,故洗衣服时勿使用60 ℃以上热水,D正确。

(2025浙江1月选考,10,2分)取鸡蛋清,加入蒸馏水,混匀并加热一段时间后,过滤得到浑浊的滤液。以该滤液为反应物,探究不同温度对某种蛋白酶活性的影响,实验结果如表所示。

组别 1 2 3 4 5

温度(℃) 27 37 47 57 67

滤液变澄 清时间(min) 16 9 4 6 50 min 未澄清

据表分析,下列叙述正确的是( )

A.滤液变澄清的时间与该蛋白酶活性呈正相关

B.组3滤液变澄清时间最短,酶促反应速率最快

C.若实验温度为52 ℃,则滤液变澄清时间为4~6 min

D.若实验后再将组5放置在57 ℃,则滤液变澄清时间为6 min

答案 B 滤液变澄清的时间越短,酶促反应速率越快,说明该蛋白酶活性越高,说明滤液变澄清的时间与蛋白酶活性呈负相关,A错误,B正确;据表可知,题述5组中,47 ℃时滤液变澄清时间最短,说明其酶促反应速率最高,但47 ℃不一定是酶的最适温度,该酶的最适催化温度在37~57 ℃,47 ℃可能高于或低于最适温度,故若最适温度高于47 ℃,实验温度为52 ℃时,滤液变澄清的时间可能低于4 min,C错误;据组5的实验结果,可推测该酶已经高温变性失活,将无法恢复活性,不能使滤液变澄清,D错误。

(2024广西,5,2分)我国科研工作者利用病毒衣壳蛋白VP16作为纳米骨架,包裹大肠杆菌碱性磷酸酶,构建了高效、易调控的蛋白类纳米酶。关于该纳米酶的说法,错误的是( )

A.催化效率受pH、温度影响

B.可在细胞内发挥作用

C.显著降低反应的活化能

D.可催化肽键的断裂

答案 D 酶的催化效率受pH、温度等因素影响,酶既可在细胞内发挥作用,也可在细胞外发挥作用,与无机催化剂相比,酶能够显著降低反应的活化能,A、B、C正确;该纳米酶由病毒衣壳蛋白VP16包裹大肠杆菌碱性磷酸酶构建而成,磷酸酶能将底物的磷酸基团除去,不能催化肽键的断裂,能催化肽键断裂的酶是蛋白酶,D错误。

(2024河北,2,2分)下列关于酶的叙述,正确的是 ( )

A.作为生物催化剂,酶作用的反应物都是有机物

B.胃蛋白酶应在酸性、37 ℃条件下保存

C.醋酸杆菌中与发酵产酸相关的酶,分布于其线粒体内膜上

D.从成年牛、羊等草食类动物的肠道内容物中可获得纤维素酶

答案 D 一般来说,酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,但其作用的反应物不一定是有机物,如过氧化氢酶作用的反应物——过氧化氢是无机物,A错误;胃蛋白酶的最适pH为1.5,其应在酸性、低温下保存,B错误;醋酸杆菌属于原核生物,不具有线粒体结构,C错误;成年牛、羊等草食类动物肠道中有可以分解纤维素的微生物,从草食类动物的肠道内容物中可以获得纤维素酶,D正确。

(2024广东,15,4分)现有一种天然多糖降解酶,其肽链由4段序列以Ce5-Ay3-Bi-CB方式连接而成。研究者将各段序列以不同方式构建新肽链,并评价其催化活性,部分结果见表。关于各段序列的生物学功能,下列分析错误的是( )

肽链 纤维素类底物 褐藻酸类底物

W1 W2 S1 S2

Ce5-Ay3-Bi-CB + +++ ++ +++

Ce5 + ++ - -

Ay3-Bi-CB - - ++ +++

Ay3 - - +++ ++

Bi - - - -

CB - - - -

注:-表示无活性,+表示有活性,+越多表示活性越强。

A.Ay3与Ce5催化功能不同,但可能存在相互影响

B.Bi无催化活性,但可判断与Ay3的催化专一性有关

C.该酶对褐藻酸类底物的催化活性与Ce5无关

D.无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与CB相关

答案 B 由表可知,只有在Ay3存在时,降解酶才对褐藻酸类底物有降解能力,只有在Ce5存在时,降解酶才对纤维素类底物有降解能力,说明二者催化功能不同,二者都有时与单独存在时催化活性发生变化,说明二者可能存在相互影响,A正确;由表可知,Bi对两类底物都没有催化活性,且其与Ay3相连时,Ay3催化专一性没有发生变化,仍然只能催化褐藻酸类底物,但是催化活性发生改变,可判断与Ay3的催化专一性有关,B错误;由Ce5-Ay3-Bi-CB组和Ay3-Bi-CB组实验结果比较可知,有无Ce5的情况下,该酶对褐藻酸类底物的催化活性都没有改变,C正确;实验缺乏一组Ce5-Ay3-Bi的对比,所以无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与CB有关,D正确。

(2024·浙江1月选考·17,2分)红豆杉细胞内的苯丙氨酸解氨酶(PAL)能催化苯丙氨酸生成桂皮酸,进而促进紫杉醇的合成。低温条件下提取PAL酶液,测定PAL的活性,测定过程如下表。

步骤 处理 试管1 试管2

① 苯丙氨酸 1.0 mL 1.0 mL

② HCl溶液(6 mol/L) — 0.2 mL

③ PAL酶液 1.0 mL 1.0 mL

④ 试管1加0.2 mL H2O。2支试管置30 ℃水浴1小时

⑤ HCl溶液(6 mol/L) 0.2 mL —

⑥ 试管2加0.2 mL H2O。测定2支试管中的产物量

下列叙述错误的是( )

A.低温提取以避免PAL失活

B.30℃水浴1小时使苯丙氨酸完全消耗

C.④加H2O补齐反应体系体积

D.⑤加入HCl溶液是为了终止酶促反应

答案 B 试管2中第②步加了HCl,使PAL失活作为对照组,此组苯丙氨酸不会消耗,B错误。

(2023广东,1,2分)中国制茶工艺源远流长。红茶制作包括萎凋、揉捻、发酵、高温干燥等工序,其间多酚氧化酶催化茶多酚生成适量茶黄素是红茶风味形成的关键。下列叙述错误的是( )

A.揉捻能破坏细胞结构使多酚氧化酶与茶多酚接触

B.发酵时保持适宜的温度以维持多酚氧化酶的活性

C.发酵时有机酸含量增加不会影响多酚氧化酶活性

D.高温灭活多酚氧化酶以防止过度氧化影响茶品质

答案 C 揉捻即将茶叶揉成条状,适度揉出茶汁,这个过程会破坏细胞结构,有利于茶叶中的多酚氧化酶与茶多酚接触,A正确;温度会影响酶的活性,发酵时保持适宜的温度以维持多酚氧化酶的活性,B正确;发酵液的酸碱性会影响酶的活性,发酵时有机酸含量增加会使发酵液的pH降低,进而影响多酚氧化酶的活性,C错误;为防止过度氧化影响茶品质,可通过高温使多酚氧化酶变性失活,D正确。

(2023河北,1,2分)关于蛋白质空间结构的叙述,错误的是 ( )

A.淀粉酶在0 ℃时,空间结构会被破坏

B.磷酸化可能引起蛋白质空间结构的变化

C.氨基酸种类的改变可能影响蛋白质空间结构

D.载体蛋白在转运分子时,其自身构象会发生改变

答案 A 酶在0 ℃低温时空间结构不变,活性很低,A错误;ATP水解释放的磷酸基团可使蛋白质分子磷酸化,使蛋白质的空间结构发生变化,B正确;氨基酸种类的改变会造成多肽链的改变,从而引起蛋白质空间结构的改变,C正确;每次转运分子时,载体蛋白都会与分子结合并发生自身构象的改变,D正确。

(2022北京,12,2分)实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作顺序有误的是 ( )

选项 高中生物学实验内容 操作步骤

A 检测生物组织中的蛋白质 向待测样液中先加双缩脲试剂A液,再加B液

B 观察细胞质流动 先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察

C 探究温度对酶活性的影响 室温下将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温

D 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 将解离后的根尖用清水漂洗后,再用甲紫溶液染色

答案 C 用双缩脲试剂检测生物组织中的蛋白质时,应先向待测液中加A液(0.1 g/mL的NaOH溶液),再加B液(0.01 g/mL的CuSO4溶液),A正确;观察黑藻叶肉细胞的细胞质流动时,常用叶绿体的运动作为标志,观察叶绿体需用高倍显微镜,故需先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察,B正确;探究温度对酶活性的影响时,底物(如淀粉溶液)和酶应分别先在预设的温度中保温一段时间再混合,保证反应从一开始就处于预设的温度,C错误;观察根尖分生区细胞有丝分裂实验的制片流程是解离→漂洗→染色(甲紫溶液或醋酸洋红液)→制片,D正确。

(2022广东,13,4分)某同学对蛋白酶TSS的最适催化条件开展初步研究,结果见表。下列分析错误的是 ( )

组别 pH CaCl2 温度(℃) 降解率(%)

① 9 + 90 38

② 9 + 70 88

③ 9 - 70 0

④ 7 + 70 58

⑤ 5 + 40 30

注:+/-分别表示有/无添加,反应物为Ⅰ型胶原蛋白

A.该酶的催化活性依赖于CaCl2

B.结合①、②组的相关变量分析,自变量为温度

C.该酶催化反应的最适温度70 ℃,最适pH 9

D.尚需补充实验才能确定该酶是否能水解其他反应物

答案 C ②、③组进行对照,自变量为有无CaCl2,无CaCl2组的蛋白降解率为0,说明该酶的催化活性依赖于CaCl2,A正确;①、②进行对照,只有温度不同,则温度为自变量,70 ℃比90 ℃条件下酶活性高,②、④进行对照,自变量为pH,pH为9时酶活性高,但不能说明最适温度是70 ℃,最适pH为9,应分别缩小温度梯度、pH梯度再次进行实验以确定最适条件,B正确,C错误;要确定该酶是否能水解其他反应物,需添加自变量为底物种类的实验,D正确。

(2022浙江6月选考,10,2分)下列关于研究淀粉酶的催化作用及特性实验的叙述,正确的是 ( )

A.低温主要通过改变淀粉酶的氨基酸组成,导致酶变性失活

B.稀释100万倍的淀粉酶仍有催化能力,是因为酶的作用具高效性

C.淀粉酶在一定pH范围内起作用,酶活性随pH升高而不断升高

D.若在淀粉和淀粉酶混合液中加入蛋白酶,会加快淀粉的水解速率

答案 B 低温时淀粉酶的活性降低,但低温不改变淀粉酶的氨基酸组成和空间结构,A错误;淀粉酶在一定pH范围内起作用,在小于最适pH时,酶活性随pH升高而不断升高,在最适pH时,酶活性最高,在大于最适pH时,酶活性随pH升高而不断降低,C错误;若在淀粉和淀粉酶混合液中加入蛋白酶,淀粉酶(本质为蛋白质)会被蛋白酶水解,淀粉的水解速率会降低,D错误。

易错警示 高温、过酸、过碱等能改变酶的空间结构,使酶变性失活。

(2022浙江1月选考,17,2分)用果胶酶处理草莓,可以得到比较澄清的草莓汁;而利用稀盐酸处理草莓可以制得糊状的草莓酱。果胶酶和盐酸催化果胶水解的不同点在于 ( )

A.两者催化果胶水解得到的产物片段长度不同

B.两者催化果胶水解得到的单糖不同

C.两者催化果胶主链水解断裂的化学键不同

D.酶催化需要最适温度,盐酸水解果胶不需要最适温度

答案 A 用果胶酶处理草莓,可以得到比较澄清的草莓汁;而利用稀盐酸处理草莓可以制得糊状的草莓酱,说明两者催化果胶水解得到的产物片段长度不同,A正确。盐酸属于无机催化剂,与果胶酶催化果胶主链水解断裂的化学键、催化果胶水解得到的单糖是相同的,B、C错误。无论是酶还是盐酸催化化学反应,反应的过程中温度达到最适温度,可以让反应更加充分,D错误。

(2022全国乙,4,6分)某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件,某同学进行了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。

实验组 ① ② ③ ④ ⑤

底物 + + + + +

RNA组分 + + - + -

蛋白质组分 + - + - +

低浓度Mg2+ + + + - -

高浓度Mg2+ - - - + +

产物 + - - + -

根据实验结果可以得出的结论是 ( )

A.酶P必须在高浓度Mg2+条件下才具有催化活性

B.蛋白质组分的催化活性随Mg2+浓度升高而升高

C.在高浓度Mg2+条件下RNA组分具有催化活性

D.在高浓度Mg2+条件下蛋白质组分具有催化活性

答案 C 实验①结果表明在低浓度Mg2+条件下,酶P具有催化活性,A错误;实验③⑤的结果表明,不论在低浓度Mg2+还是在高浓度Mg2+条件下,蛋白质组分都无催化活性,B错误;实验④⑤的结果表明,在高浓度Mg2+条件下,酶P中的RNA组分具有催化活性,而蛋白质组分没有催化活性,C正确,D错误。

(2021浙江6月选考,16,2分)下列关于酶的特性及其影响因素相关实验的叙述,正确的是( )

A.“酶的催化效率”实验中,若以熟马铃薯块茎代替生马铃薯块茎,实验结果相同

B.“探究pH对过氧化氢酶的影响”实验中,分别加入不同pH的缓冲液后再加入底物

C.“探究酶的专一性”实验中,设置1、2号试管的目的是检验酶液中是否混有还原糖

D.设计温度对蛋白酶活性影响的实验方案时,可选择本尼迪特试剂检测反应产物

答案 B 熟马铃薯块茎中的酶在高温条件下已经失活,无法发挥催化作用,A错误;“探究pH对过氧化氢酶的影响”实验中,应该先分别加入不同pH的缓冲液,再加入底物(过氧化氢溶液),B正确;“探究酶的专一性”实验中,设置1、2号试管的目的是检验底物中是否混有还原糖,C错误;本尼迪特试剂用于检测还原糖,其使用时需要热水浴加热,D错误。

(2021辽宁,6,2分)科研人员发现,运动能促进骨骼肌细胞合成FNDC5蛋白,该蛋白经蛋白酶切割,产生的有活性的片段被称为鸢尾素。鸢尾素作用于白色脂肪细胞,使细胞中线粒体增多,能量代谢加快。下列有关叙述错误的是( )

A.脂肪细胞中的脂肪可被苏丹Ⅲ染液染色

B.鸢尾素在体内的运输离不开内环境

C.蛋白酶催化了鸢尾素中肽键的形成

D.更多的线粒体利于脂肪等有机物的消耗

答案 C 脂肪细胞中的脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,A选项正确;鸢尾素产生于骨骼肌细胞,作用于白色脂肪细胞,在细胞外,其通过内环境运输,B选项正确;FNDC5蛋白经蛋白酶切割产生有活性的片段,蛋白酶催化使肽键断裂而不是形成肽键,C选项错误;鸢尾素作用于白色脂肪细胞,使细胞中线粒体数量增多,能量代谢加快,推测更多的线粒体利于脂肪等有机物的消耗,D选项正确。

(2021湖北,2,2分)很久以前,勤劳的中国人就发明了制饴(麦芽糖)技术,这种技术在民间沿用至今。麦芽糖制作的大致过程如下图所示。

下列叙述正确的是( )

A.麦芽含有淀粉酶,不含麦芽糖

B.麦芽糖由葡萄糖和果糖结合而成

C.55~60 ℃保温可抑制该过程中细菌的生长

D.麦芽中的淀粉酶比人的唾液淀粉酶的最适温度低

答案 C 麦芽中的淀粉酶可将淀粉催化水解为麦芽糖,A错误;麦芽糖由两分子葡萄糖脱水缩合而成,B错误;55~60 ℃是麦芽中的淀粉酶的最适温度,比人的唾液淀粉酶的最适温度高,该温度可抑制细菌的生长,C正确,D错误。

(2021湖北,10,2分)采摘后的梨常温下易软化。果肉中的酚氧化酶与底物接触发生氧化反应,逐渐褐变。密封条件下4℃冷藏能延长梨的贮藏期。下列叙述错误的是( )

A.常温下鲜梨含水量大,环境温度较高,呼吸代谢旺盛,不耐贮藏

B.密封条件下,梨呼吸作用导致O2减少,CO2增多,利于保鲜

C.冷藏时,梨细胞的自由水增多,导致各种代谢活动减缓

D.低温抑制了梨的酚氧化酶活性,果肉褐变减缓

答案 C 常温下,酶活性较高,呼吸代谢旺盛,不耐贮藏,A正确;密封条件下,刚开始时,密封的环境中O2相对较多,梨进行有氧呼吸,而有氧呼吸会不断消耗O2导致O2减少,CO2增多,进而使呼吸作用受抑制,利于保鲜,B正确;冷藏时,梨细胞中的自由水相对减少,结合水相对增多,C错误;低温会抑制酶活性,导致果肉中酚氧化酶的活性降低,因而果肉褐变会减缓,D正确。

(2020浙江7月选考,10,2分)为研究酶作用的影响因素,进行了“探究pH对过氧化氢酶的影响”的活动。下列叙述错误的是( )

A.反应小室应保持在适宜水温的托盘中

B.加入各组反应小室中含有酶的滤纸片的大小和数量应一致

C.将H2O2加到反应小室中的滤纸片上后需迅速加入pH缓冲液

D.比较各组量筒中收集的气体量可判断过氧化氢酶作用的适宜pH范围

答案 C 在“探究pH对过氧化氢酶的影响”的实验中,单一变量为pH,无关变量均应相同且适宜,所以应在适宜的水温下进行该实验,且各组反应小室中含有酶的滤纸片的大小和数量应一致,A、B正确;实验操作时,不能把酶和反应物混合后再加入pH缓冲液,应将H2O2和含有酶的滤纸片分别放入相同的pH缓冲液中处理一段时间后,再将H2O2迅速加入反应小室中的含酶的滤纸片上,C错误;H2O2可在过氧化氢酶的作用下,生成H2O和O2,且酶的活性越强,O2的生成量越多,故可通过比较各组量筒中收集的O2量来判断过氧化氢酶作用的适宜pH范围,D正确。

(2019浙江4月选考,10,2分)为研究酶的特性,进行了实验,基本过程如表所示:

步骤 基本过程 试管A 试管B

1 加入2%过氧化氢溶液 3 mL 3 mL

2 加入马铃薯匀浆 少许 —

3 加入二氧化锰 — 少许

4 检测

据此分析,下列叙述错误的是( )

A.实验的可变因素是催化剂的种类

B.可用产生气泡的速率作检测指标

C.该实验能说明酶的作用具有高效性

D.不能用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验

答案 D 本题以研究酶的特性的实验过程为载体,考查运用所学知识对实验过程进行分析、获得有效解题信息并作出正确判断的能力。试题通过对实验过程的分析,体现了对科学探究素养中实验设计与结果分析要素的考查。由题意可知,该实验的可变因素是催化剂的种类,A正确;可用产生气泡的速率作检测指标,B正确;该实验通过过氧化氢酶与无机催化剂催化过氧化氢分解速率的比较,能说明酶的作用具有高效性,C正确;该实验能用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验,两者都含有过氧化氢酶,D错误。

(2017课标全国Ⅱ,3,6分)下列关于生物体中酶的叙述,正确的是( )

A.在细胞中,核外没有参与DNA合成的酶

B.由活细胞产生的酶在生物体外没有催化活性

C.从胃蛋白酶的提取液中沉淀该酶可用盐析的方法

D.唾液淀粉酶催化反应最适温度和保存温度是37 ℃

答案 C 本题考查酶的相关知识。细胞质中线粒体和叶绿体内也有参与DNA合成的酶,A错误;在适宜环境下,酶在生物体内外都有催化活性,B错误;在胃蛋白酶的提取液中加入某些无机盐溶液后,可以使胃蛋白酶凝聚而从溶液中析出,C正确;唾液淀粉酶催化反应的最适温度不适合该酶的保存,应该在低温下保存,D错误。

(2017天津理综,3,6分)将A、B两种物质混合,T1时加入酶C。右下图为最适温度下A、B浓度的变化曲线。叙述错误的是( )

A.酶C降低了A生成B这一反应的活化能

B.该体系中酶促反应速率先快后慢

C.T2后B增加缓慢是酶活性降低导致的

D.适当降低反应温度,T2值增大

答案 C 本题考查酶促反应过程中酶的作用。由图示中A、B物质变化曲线知,A、B分别为反应物和生成物,酶C的作用是降低A 生成B这一反应的活化能,A 正确;随反应物浓度降低,该体系中酶促反应速率先快后慢,B正确;T2后因A浓度降低导致了反应速率下降,从而导致B浓度增加缓慢,C错误;该图为最适温度下的酶促反应曲线,若适当降低反应温度,达到反应平衡的时间会延长,T2值会增大,D正确。

规律总结 影响酶促反应速率的因素

温度、pH及底物浓度均影响酶促反应速率,其中温度、pH通过影响酶活性影响反应速率,而底物浓度对酶活性无影响,其直接影响反应速率。即影响酶活性的因素一定影响反应速率,影响反应速率的因素不一定影响酶的活性。

(2017江苏单科,17,2分)为了探究一种新型碱性纤维素酶的去污效能,研究性学习小组进行了相关实验,结果如图。由图中实验结果能直接得出的结论是( )

A.碱性纤维素酶对污布类型2的去污力最强

B.不同类型洗衣粉影响碱性纤维素酶的去污力

C.碱性纤维素酶对污布类型2、3的去污力不同

D.加大酶用量可以显著提高洗衣粉的去污力

答案 C 本题主要考查酶去污效能的实验设计和分析。该实验的自变量有3个:污布类型、洗衣粉类型和酶用量。根据实验设计的对照原则和单一变量原则,只有根据具有单一变量的对照实验才能直接得出结论。根据题目实验设计不能判断Y型洗衣粉对污布类型1、4的去污力,故不能得出A项结论;根据题目实验设计不能判断不同类型洗衣粉对4种污布的去污力,故不能得出B项结论;由实验设计及结果知碱性纤维素酶对污布类型2、3的去污力不同,C正确;根据题目实验设计不能判断加大酶用量对洗衣粉的去污力的影响,故不能得出D项结论。

知识总结 实验设计的原则

对照原则、单一变量原则、平行重复原则。

(2016课标全国Ⅰ,3,6分)若除酶外所有试剂已预保温,则在测定酶活力的实验中,下列操作顺序合理的是( )

A.加入酶→加入底物→加入缓冲液→保温并计时→一段时间后检测产物的量

B.加入底物→加入酶→计时→加入缓冲液→保温→一段时间后检测产物的量

C.加入缓冲液→加入底物→加入酶→保温并计时→一段时间后检测产物的量

D.加入底物→计时→加入酶→加入缓冲液→保温→一段时间后检测产物的量

答案 C 本题以测定酶活力的实验为载体,考查运用所学知识对实验步骤进行分析与评价的能力;试题通过对操作顺序的分析,体现了对科学探究素养中实验设计要素的考查。测定酶活力的实验中缓冲液可维持溶液的pH,所以缓冲液应在底物与酶混合之前加入,反应时间的测定则应在底物与酶混合之后开始,据此可判断C符合题意。

(2016江苏单科,8,2分)过氧化物酶能分解H2O2,氧化焦性没食子酸呈橙红色。为探究白菜梗中是否存在过氧化物酶,设计实验如表。下列相关叙述正确的是( )

管 号 1%焦性没 食子酸/mL 2% H2O2/mL 缓冲液 /mL 过氧化物 酶溶液/mL 白菜梗提取液/mL 煮沸冷却后的白菜梗提取液/mL

1 2 2 2 - - -

2 2 2 - 2 - -

3 2 2 - - 2 -

4 2 2 - - - 2

A.1号管为对照组,其余不都是实验组

B.2号管为对照组,其余都为实验组

C.若3号管显橙红色,无需对照就能证明白菜梗中存在过氧化物酶

D.若4号管不显橙红色,可证明白菜梗中无过氧化物酶

答案 A 3号管为实验组,1号管、2号管和4号管均为对照组,A正确,B错误;设置对照组的作用在于通过实验组和对照组对比,消除无关变量对实验结果的影响,增强实验结果的可信度,C错误;4号管中煮沸冷却后的白菜梗提取液所含的酶已变性失活,无法判断白菜梗中是否有过氧化物酶,D错误。

知识拓展 实验中的对照有四种类型:空白对照、条件对照、自身对照和相互对照。

(2021湖北,21,13分)(13分)使酶的活性下降或丧失的物质称为酶的抑制剂。酶的抑制剂主要有两种类型:一类是可逆抑制剂(与酶可逆结合,酶的活性能恢复);另一类是不可逆抑制剂(与酶不可逆结合,酶的活性不能恢复)。已知甲、乙两种物质(能通过透析袋)对酶A的活性有抑制作用。

实验材料和用具:蒸馏水,酶A溶液,甲物质溶液,乙物质溶液,透析袋(人工合成半透膜),试管,烧杯等。

为了探究甲、乙两种物质对酶A的抑制作用类型,现提出以下实验设计思路。请完善该实验设计思路,并写出实验预期结果。

(1)实验设计思路

取 支试管(每支试管代表一个组),各加入等量的酶A溶液,再分别加入等量 ,一段时间后,测定各试管中酶的活性。然后将各试管中的溶液分别装入透析袋,放入蒸馏水中进行透析处理。透析后从透析袋中取出酶液,再测定各自的酶活性。

(2)实验预期结果与结论

若出现结果①: 。

结论①:甲、乙均为可逆抑制剂。

若出现结果②: 。

结论②:甲、乙均为不可逆抑制剂。

若出现结果③: 。

结论③:甲为可逆抑制剂,乙为不可逆抑制剂。

若出现结果④: 。

结论④:甲为不可逆抑制剂,乙为可逆抑制剂。

答案 (1)3 蒸馏水、甲物质溶液、乙物质溶液 (2)(与加入蒸馏水的对照组相比,加入甲、乙物质的实验组酶的活性降低,)透析处理后加入甲、乙物质的实验组酶的活性均恢复 透析处理后加入甲、乙物质的实验组酶的活性均不能恢复 透析处理后加入甲物质的实验组酶的活性能恢复,加入乙物质的实验组酶的活性不能恢复 透析处理后加入甲物质的实验组酶的活性不能恢复,加入乙物质的实验组酶的活性能恢复

解析 根据实验目的可确定该实验的自变量为抑制剂甲和乙,所以实验组是在酶A溶液中分别加入等量的甲物质和乙物质,对照组是在酶A溶液中加入等量的蒸馏水,共设置三组实验,需3支试管。由于甲、乙物质对酶A的活性有抑制作用,所以加入甲、乙物质后,与对照组相比,两实验组酶A的活性均降低;利用透析袋除去甲、乙物质后,根据酶A的活性是否恢复即可判断甲、乙的抑制剂类型。

(2016课标全国Ⅱ,29,10分)(10分)为了研究温度对某种酶活性的影响,设置三个实验组:A组(20 ℃)、B组(40 ℃)和C组(60 ℃),测定各组在不同反应时间内的产物浓度(其他条件相同),结果如图。回答下列问题:

(1)三个温度条件下,该酶活性最高的是 组。

(2)在时间t1之前,如果A组温度提高10 ℃,那么A组酶催化反应的速度会 。

(3)如果在时间t2时,向C组反应体系中增加2倍量的底物,其他条件保持不变,那么在t3时,C组产物总量 ,原因是 。

(4)生物体内酶的化学本质是 ,其特性有 (答出两点即可)。

答案 (10分)

(1)B

(2)加快

(3)不变 60 ℃条件下,t2时酶已失活,即使增加底物,反应产物总量也不会增加

(4)蛋白质或RNA 高效性和专一性

解析 本题考查温度对酶活性影响实验的相关知识。(1)由图可见,在O~t1范围内,B组产物浓度最高,且曲线的切线斜率最大,可知B组酶活性最高。(2)由图可知,在时间t1之前,温度从20 ℃提高到40 ℃,酶促反应速度加快,所以,A组提高10 ℃后,酶催化反应的速度加快。(3)据图可知,C组在t2时,产物浓度远低于A、B两组,说明反应物并没完全反应完毕,而且t2前后产物浓度不变,说明酶已完全失活,因此,t2时增加底物量,产物不再增加。(4)绝大多数酶的化学本质是蛋白质,少数酶是RNA。酶的特性有:高效性、专一性、作用条件较温和等。

考点2 细胞的能量“货币”ATP

(2025河北,1,2分)ATP是一种能为生命活动供能的化合物,下列过程不消耗ATP的是( )

A.肌肉的收缩 B.光合作用的暗反应

C.Ca2+载体蛋白的磷酸化 D.水的光解

答案 D 肌肉收缩需要消耗ATP;光合作用过程中暗反应消耗ATP;Ca2+载体蛋白磷酸化后结构发生改变,该过程需要消耗ATP,A、B、C不符合题意。光合作用中水的光解利用光能,不消耗ATP,D符合题意。

【易错警示】

载体蛋白的磷酸化过程需要先水解ATP,ATP分子的末端磷酸基团脱离下来结合到载体蛋白上,载体蛋白发生磷酸化后,空间结构改变。

(2025黑吉辽蒙,10,2分)黑暗条件下,叶绿体内膜的载体蛋白NTT顺浓度梯度运输ATP、ADP和Pi的过程示意图如图。其他条件均适宜,下列叙述正确的是( )

A.ATP、ADP和Pi通过NTT时,无需与NTT结合

B.NTT转运ATP、ADP和Pi的方式为主动运输

C.图中进入叶绿体基质的ATP均由线粒体产生

D.光照充足,NTT运出ADP的数量会减少甚至停止

答案D NTT为载体蛋白,ATP、ADP和Pi通过NTT时,需要与其结合,A错误;NTT运输ATP、ADP和Pi是顺浓度梯度进行的,属于协助扩散,B错误;黑暗条件下,ATP来自呼吸作用,故进入叶绿体基质的ATP可由线粒体和细胞质基质产生,C错误;当光照充足时,叶绿体自身可以消耗ADP和Pi合成ATP,此时NTT运出ADP的数量会减少甚至停止,D正确。

(2023浙江6月选考,7,2分)为探究酶的催化效率,某同学采用如图所示装置进行实验,实验分组、处理及结果如表所示。

组 别 甲中溶液 (0.2 mL) 乙中溶液 (2 mL) 不同时间测定的 相对压强(kPa)

0 s 50 s 100 s 150 s 200 s 250 s

Ⅰ 肝脏提 取液 H2O2溶液 0 9.0 9.6 9.8 10.0 10.0

Ⅱ FeCl3 H2O2溶液 0 0 0.1 0.3 0.5 0.9

Ⅲ 蒸馏水 H2O2溶液 0 0 0 0 0.1 0.1

下列叙述错误的是 ( )

A.H2O2分解生成O2导致压强改变

B.从甲中溶液与乙中溶液混合时开始计时

C.250 s时Ⅰ组和Ⅲ组反应已结束而Ⅱ组仍在进行

D.实验结果说明酶的催化作用具有高效性

答案 C 根据表格分析可知,250 s时Ⅰ组的压强不再变化,原因是酶已将底物耗尽,反应结束,而Ⅲ组的压强不再变化,原因是该组H2O2分解速率十分缓慢,但是反应仍在进行,C错误;与Ⅱ组(无机催化剂组)相比,Ⅰ组反应更快,酶的催化效果更好,说明酶具有高效性,D正确。

(2023浙江1月选考,8,2分)某同学研究某因素对酶活性的影响,实验处理及结果如下:己糖激酶溶液置于45 ℃水浴12 min,酶活性丧失50%;己糖激酶溶液中加入过量底物后置于45 ℃水浴12 min,酶活性仅丧失3%。该同学研究的因素是 ( )

A.温度 B.底物

C.反应时间 D.酶量

答案 B 该同学两次操作的差异是第一次未加底物,第二次加了过量底物,即该同学研究的因素(题述实验的自变量)是底物,B正确。

(2022重庆,7,2分)植物蛋白酶M和L能使肉类蛋白质部分水解,可用于制作肉类嫩化剂。某实验小组测定并计算了两种酶在37 ℃、不同pH下的相对活性,结果见表。下列叙述最合理的是 ( )

pH相对活性酶

3 5 7 9 11

M 0.7 1.0 1.0 1.0 0.6

L 0.5 1.0 0.5 0.2 0.1

A.在37 ℃时,两种酶的最适pH均为5

B.在37 ℃长时间放置后,两种酶的活性不变

C.从37 ℃上升至95 ℃,两种酶在pH为5时仍有较高活性

D.在37 ℃、pH为3~11时,M更适于制作肉类嫩化剂

答案 D 在37 ℃时,pH 5~9均为酶M的最适pH,酶L的最适pH为5左右,A错误;在37 ℃长时间放置后,两种酶的活性可能会降低,B错误;酶需要在适宜的温度条件下发挥作用,高温会使酶变性失活,C错误;在37 ℃、pH为3~11时,酶M的相对活性一般较高,更适于制作肉类嫩化剂,D正确。

(2022浙江1月选考,3,2分)下列关于腺苷三磷酸分子的叙述,正确的是 ( )

A.由1个脱氧核糖、1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成

B.分子中与磷酸基团相连接的化学键称为高能磷酸键

C.在水解酶的作用下不断地合成和水解

D.是细胞中吸能反应和放能反应的纽带

答案 D 1分子的ATP是由1分子腺嘌呤、1分子核糖和3分子磷酸基团组成的,A错误;ATP分子的结构可以简写成A—P~P~P,磷酸基团与磷酸基团相连接的化学键是一种特殊的化学键,即高能磷酸键,磷酸基团与核糖相连接的化学键为普通化学键,B错误;ATP的水解与合成由不同的酶催化,C错误;吸能反应一般与ATP的分解相联系,放能反应一般与ATP的合成相联系,故D正确。

(2021北京,1,2分)ATP是细胞的能量“通货”,关于ATP的叙述错误的是( )

A.含有C、H、O、N、P

B.必须在有氧条件下合成

C.胞内合成需要酶的催化

D.可直接为细胞提供能量

答案 B ATP的全称是腺苷三磷酸,含有C、H、O、N、P,A正确;ATP合成所需的能量主要来自细胞呼吸和光合作用,其中细胞呼吸又包括有氧呼吸和无氧呼吸,所以无氧条件下也能产生ATP,B错误;胞内合成ATP需要ATP合成酶的催化,C正确;ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,可以直接为细胞提供能量,D正确。

(2018浙江4月选考,10,2分)ATP是细胞中的能量通货。下列叙述正确的是( )

A.ATP中的能量均来自细胞呼吸释放的能量

B.ATP—ADP循环使得细胞储存了大量的ATP

C.ATP水解形成ADP时释放能量和磷酸基团

D.ATP分子中的2个高能磷酸键不易断裂水解

答案 C 本题以ATP是细胞中的能量通货为载体,考查对ATP相关知识的理解能力;试题通过对ATP的结构及ATP合成与水解的分析,体现了对生命观念素养中的结构与功能观、物质与能量观等要素的考查。细胞中ATP中的能量可来自细胞呼吸释放的能量,也可来自光能,A错误;ATP—ADP循环使细胞中ATP的量相对稳定,B错误;ATP水解形成ADP时释放能量和磷酸基团,C正确;ATP分子中有2个高能磷酸键,远离A的高能磷酸键易断裂水解,也容易生成,D错误。

(2017海南单科,5,2分)关于生物体内能量代谢的叙述,正确的是( )

A.淀粉水解成葡萄糖时伴随有ATP的生成

B.人体大脑活动的能量主要来自脂肪的有氧氧化

C.叶肉细胞中合成葡萄糖的过程是需要能量的过程

D.硝化细菌主要从硝酸还原成氨的过程中获取能量

答案 C 淀粉的水解在消化道内进行,该过程中会释放能量,但消化道内不存在ATP合成酶,无法生成ATP,A错误;人体生命活动的能量主要来自葡萄糖的有氧氧化,B错误;暗反应合成葡萄糖的过程需要光反应提供的能量,C正确;硝化细菌需要的能量主要来自其将氨氧化成硝酸的过程,D错误。

易错警示 淀粉、蛋白质、脂肪等的水解都可以释放能量,该过程中如果存在ATP合成酶,则可形成ATP,否则都以热能的形式散失。

(2016北京理综,2,6分)葡萄酒酿制期间,酵母细胞内由ADP转化为ATP的过程( )

A.在无氧条件下不能进行 B.只能在线粒体中进行

C.不需要能量的输入 D.需要酶的催化

答案 D 酵母菌无氧呼吸产生酒精和CO2,在无氧呼吸的第一阶段生成ATP,A错误;无氧呼吸在酵母菌的细胞质基质中进行,B错误;ADP转化成ATP需要能量的输入和ATP合成酶的催化,C错误,D正确。

同课章节目录