专题8 分离定律和自由组合定律(教师版)-2026版十年高考真题分类汇编·生物学

文档属性

| 名称 | 专题8 分离定律和自由组合定律(教师版)-2026版十年高考真题分类汇编·生物学 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-12-04 17:20:35 | ||

图片预览

文档简介

专题8 分离定律和自由组合定律

考点1 基因的分离定律

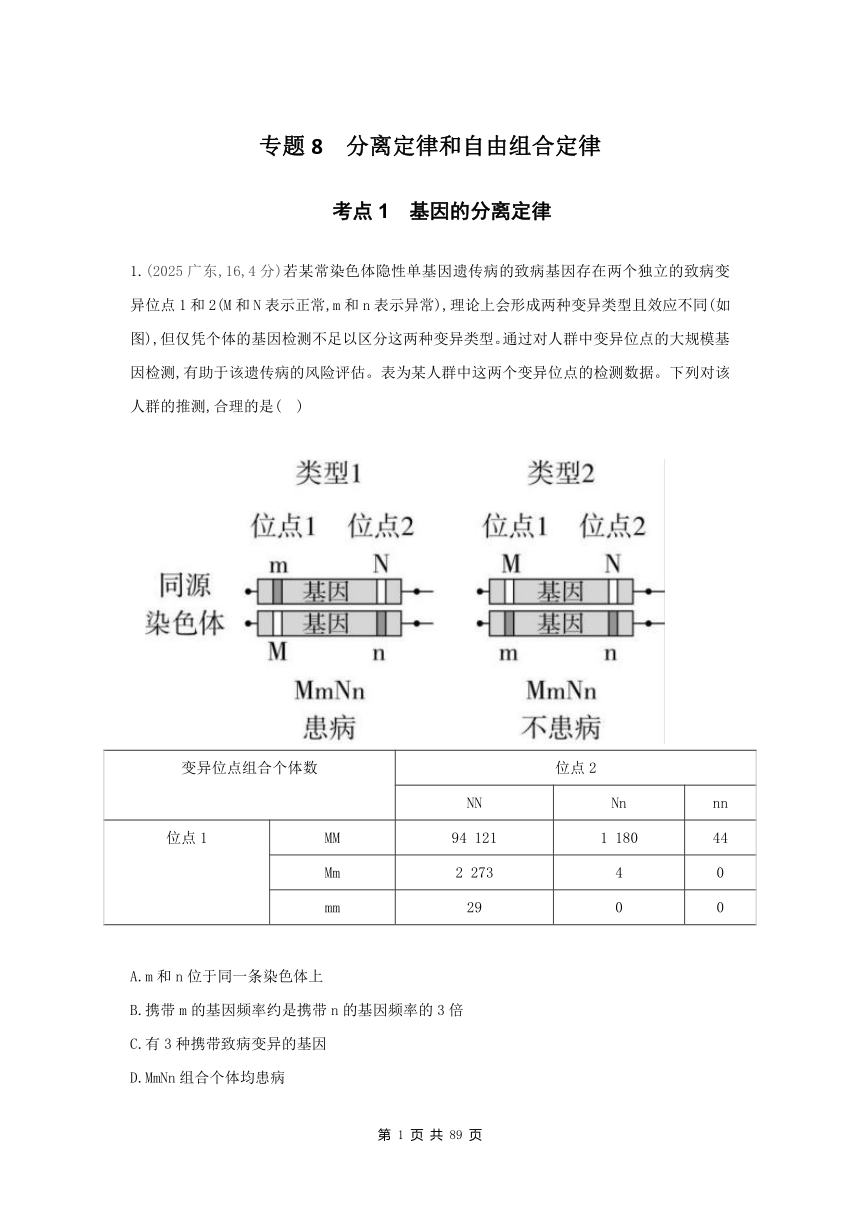

(2025广东,16,4分)若某常染色体隐性单基因遗传病的致病基因存在两个独立的致病变异位点1和2(M和N表示正常,m和n表示异常),理论上会形成两种变异类型且效应不同(如图),但仅凭个体的基因检测不足以区分这两种变异类型。通过对人群中变异位点的大规模基因检测,有助于该遗传病的风险评估。表为某人群中这两个变异位点的检测数据。下列对该人群的推测,合理的是( )

变异位点组合个体数 位点2

NN Nn nn

位点1 MM 94 121 1 180 44

Mm 2 273 4 0

mm 29 0 0

A.m和n位于同一条染色体上

B.携带m的基因频率约是携带n的基因频率的3倍

C.有3种携带致病变异的基因

D.MmNn组合个体均患病

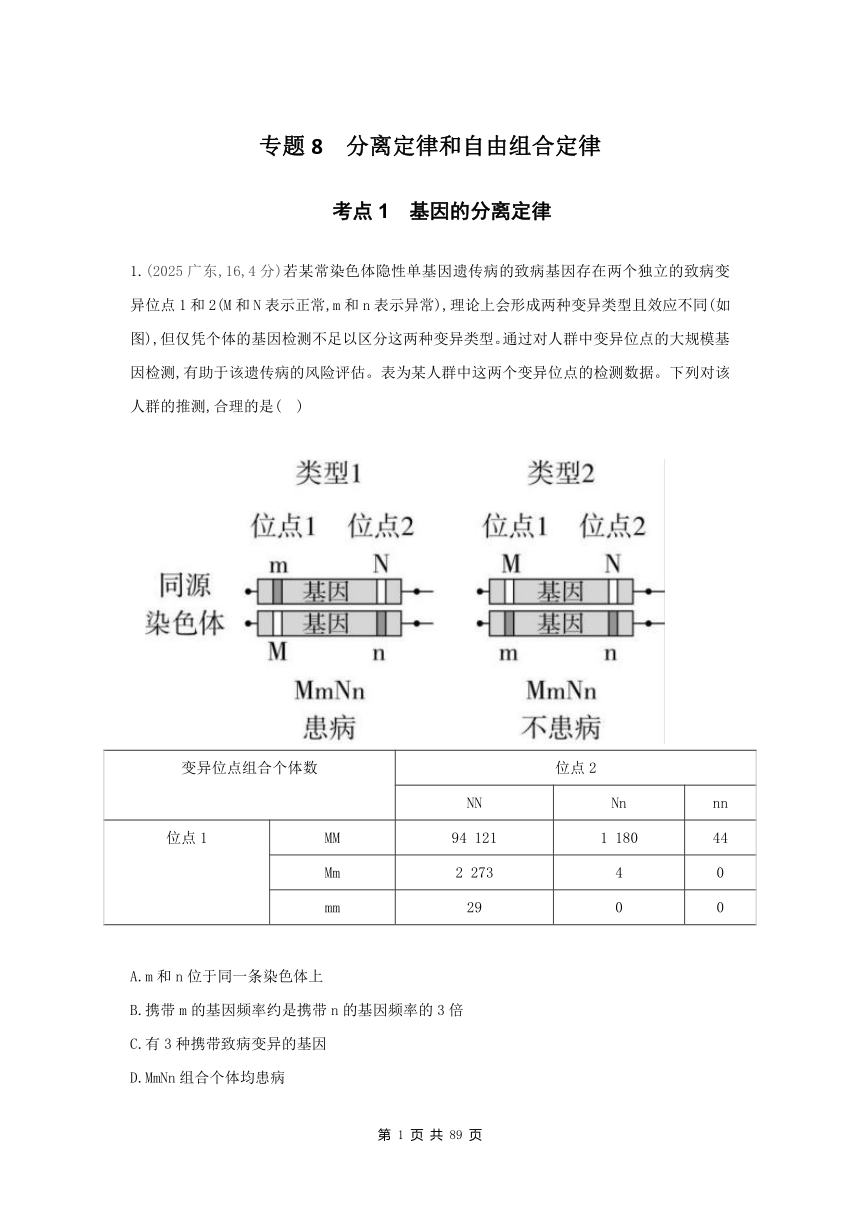

答案 D 结合题表可知,该人群中不同变异位点组合的染色体情况,如图所示:

由分析可知,m、n不位于同一条染色体上,则携带致病变异的基因有2种:Mn、mN,MmNn组合个体均患病,C错误,D正确。由表格数据可知,携带m的基因频率=(2 273+4+29×2)/[(94 121+1 180+44+2 273+4+29)×2]×100%≈1.2%,携带n突变的基因频率=(1 180+4+44×2)/[(94 121+1 180+44+2 273+4+29)×2]×100%≈0.7%,前者大约为后者的2倍,B错误。

(2023海南,15,3分)某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( )

A.①和②杂交,产生的后代雄性不育

B.②、③、④自交后代均为雄性可育,且基因型不变

C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种

D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1

答案 D 细胞质基因在遗传时遵循母系遗传,并且进行杂交实验时,雄性不育个体只能作母本,利用①(P)dd和②(H)dd杂交时,(P)dd作母本,①和②杂交产生的后代都是(P)dd,表现为雄性不育,A正确;②(H)dd、③(H)DD、④(P)DD均为雄性可育,其自交后代对应的基因型不变,分别是(H)dd、(H)DD、(P)DD,均为雄性可育,B正确;①(P)dd作母本,和③(H)DD杂交,获得的F1杂交种是(P)Dd,表现为雄性可育,其自交的F2基因型为(P)DD、(P)Dd、(P)dd,其中(P)dd为雄性不育,其他为雄性可育,发生了性状分离,需要年年制种,C正确;由上述分析可知,①(P)dd和③(H)DD杂交后代的基因型是(P)Dd,②(H)dd和③(H)DD杂交后代的基因型是(H)Dd,再以(P)Dd为父本,(H)Dd为母本进行杂交,其后代基因型为(H)DD、(H)Dd、(H)dd,均表现为雄性可育,D错误。

(2023全国甲,6,6分)水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a):基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显性、A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表现型的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表现型及其分离比。下列叙述错误的是 ( )

A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=3∶1

B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1

C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1

D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1

答案 A 由题意可知,A1对A2、a为显性,A2对a为显性,全抗植株的基因型为A1_,抗性植株的基因型为A2A2或A2a,易感植株的基因型为aa。全抗植株与抗性植株杂交,即A1_×A2A2或A1_×A2a,子代可能出现的表现型及比例有以下几种情况:①全抗(A1A1×A2A2或A1A1×A2a);②全抗∶抗性=1∶1(A1A2×A2A2或A1A2×A2a或A1a×A2A2);③全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1(A1a×A2a),子代不会出现全抗∶抗性=3∶1的情况,A错误,D正确。抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1的情况,如A2a×aa→A2a(抗性)∶aa(易感)=1∶1,B正确。全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1的情况,如A1A2×aa→A1a(全抗)∶A2a(抗性)=1∶1,C正确。

(2023河北,3,2分)下列关于生物实验的叙述,错误的是 ( )

A.性状分离比的模拟实验中,两个小桶内彩球的总数必须相同

B.调查遗传病时,选发病率较高的单基因遗传病更容易推断其遗传方式

C.利用抗生素对大肠杆菌逐代选择培养过程中,平板上抑菌圈可以逐渐变小

D.用酸性重铬酸钾溶液检测酵母菌无氧呼吸产生的酒精,应先耗尽培养液中的葡萄糖

答案 A 性状分离比的模拟实验中,两小桶代表雌、雄生殖器官,小桶内的彩球代表雌、雄配子,通常雄配子数量远大于雌配子数量,两小桶内彩球的总数可不相同,A错误;调查遗传病推断其遗传方式时,最好选取发病率较高的单基因遗传病,且在患者家系中进行调查,B正确;用抗生素对大肠杆菌逐代进行选择培养过程中,耐药菌的比例逐渐升高,平板上的抑菌圈可以逐渐变小,C正确;葡萄糖、酒精都可与酸性重铬酸钾发生颜色反应,应先耗尽培养液中的葡萄糖再来检测是否有酒精产生,D正确。

(2022浙江6月选考,9,2分)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是 ( )

A.让该紫茎番茄自交 B.与绿茎番茄杂交

C.与纯合紫茎番茄杂交 D.与杂合紫茎番茄杂交

答案 C 番茄的紫茎对绿茎为完全显性,让该紫茎番茄自交,若后代全为紫茎,则该紫茎番茄为纯合子,若后代发生性状分离,则该紫茎番茄为杂合子,A法可行;让该紫茎番茄与绿茎番茄杂交,若后代全为紫茎,则该紫茎番茄为纯合子,若后代既有紫茎也有绿茎,则该紫茎番茄为杂合子,B法可行;让该紫茎番茄与纯合紫茎番茄杂交,不论该紫茎番茄是否为纯合子,后代均全为紫茎,C法不可行;让该紫茎番茄与杂合紫茎番茄杂交,若后代全为紫茎,则该紫茎番茄为纯合子,若后代既有紫茎也有绿茎,则该紫茎番茄为杂合子,D法可行。

(2022海南,15,3分)匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述正确的是 ( )

A.F1中匍匐型个体的比例为12/25 B.与F1相比,F2中A基因频率较高

C.F2中野生型个体的比例为25/49 D.F2中a基因频率为7/9

答案 D 依题意,A基因纯合致死,基因型为Aa的个体表现为匍匐性状,基因型为aa的个体表现为野生性状。亲本基因型及比例为aa=20%、Aa=80%,则A基因频率=40%、a基因频率=60%,随机交配的F1中AA=16%、Aa=48%、aa=36%,其中AA个体死亡,则存活的F1中匍匐型个体(Aa)的比例为4/7,野生型个体(aa)的比例为3/7,A错误;由上述分析可推知,F1中A基因频率=2/7、a基因频率=5/7,F1雌、雄个体随机交配得到的F2中,AA=4/49(死亡)、Aa=20/49、aa=25/49,则存活的F2中匍匐型个体(Aa)的比例为4/9,野生型个体(aa)的比例为5/9,可计算F2中A基因频率=2/9、a基因频率=7/9,与F1相比,F2中A基因频率较低,B、C错误,D正确。

(2022广东,5,2分)下列关于遗传学史上重要探究活动的叙述,错误的是 ( )

A.孟德尔用统计学方法分析实验结果发现了遗传规律

B.摩尔根等基于性状与性别的关联证明基因在染色体上

C.赫尔希和蔡斯用对比实验证明DNA是遗传物质

D.沃森和克里克用DNA衍射图谱得出碱基配对方式

答案 D 孟德尔应用统计学方法对实验结果进行分析,从而发现了遗传规律,A正确。摩尔根等通过果蝇杂交实验发现白眼性状的遗传和性别相关联,则设想控制白眼性状的基因在X染色体上,而Y染色体上不存在它的等位基因,后来摩尔根等又通过测交等方法,进一步证明了基因在染色体上,B正确。赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素技术,通过对比实验证明了DNA是遗传物质,C正确。沃森和克里克以威尔金斯和其同事富兰克林获得的DNA衍射图谱的有关数据为基础,推算出DNA分子呈螺旋结构。沃森和克里克从奥地利生物化学家查哥夫处得知:在DNA中,A的量总是等于T的量,G的量总是等于C的量,故沃森和克里克通过构建物理模型得出A与T配对,G与C配对,以及DNA两条链的方向是相反的,D错误。

(2022浙江1月选考,10,2分)孟德尔杂交试验成功的重要因素之一是选择了严格自花授粉的豌豆作为材料。自然条件下豌豆大多数是纯合子,主要原因是 ( )

A.杂合子豌豆的繁殖能力低

B.豌豆的基因突变具有可逆性

C.豌豆的性状大多数是隐性性状

D.豌豆连续自交,杂合子比例逐渐减小

答案 D 豌豆是严格的自花传粉、闭花授粉植物,其连续自交使得杂合子比例逐渐减小,因此自然条件下的豌豆多数是纯合子,D正确。

(2021浙江6月选考,18,2分)某同学用红色豆子(代表基因B)和白色豆子(代表基因b)建立人群中某显性遗传病的遗传模型,向甲、乙两个容器均放入10颗红色豆子和40颗白色豆子,随机从每个容器内取出一颗豆子放在一起并记录,再将豆子放回各自的容器中并摇匀,重复100次。下列叙述正确的是( )

A.该实验模拟基因自由组合的过程

B.重复100次实验后,Bb组合约为16%

C.甲容器模拟的可能是该病占36%的男性群体

D.乙容器中的豆子数模拟亲代的等位基因数

答案 C 该实验仅涉及一对等位基因,其遗传不符合自由组合定律,A错误;每个容器中的红色豆子(或白色豆子)的比例表示人群中携带B(或b)配子的比例,即人群中携带B、b配子的概率分别为0.2、0.8,故Bb组合出现的概率为2×0.2×0.8×100%=32%,B错误;当人群中B基因的频率为0.2,b基因的频率为0.8时,患病(BB、Bb)比例为0.2×0.2×100%+32%=36%,即甲容器模拟的可能是该病占36%的男性群体,乙容器模拟的可能是该病占36%的女性群体,C正确;乙容器的豆子数模拟的可能是人群中男性或女性B、b的基因频率,D错误。

(2021浙江1月选考,19,2分)某种小鼠的毛色受AY(黄色)、A(鼠色)、a(黑色)3个基因控制,三者互为等位基因,AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,并且基因型AYAY胚胎致死(不计入个体数)。下列叙述错误的是( )

A.若AYa个体与AYA个体杂交,则F1有3种基因型

B.若AYa个体与Aa个体杂交,则F1有3种表现型

C.若1只黄色雄鼠与若干只黑色雌鼠杂交,则F1可同时出现鼠色个体与黑色个体

D.若1只黄色雄鼠与若干只纯合鼠色雌鼠杂交,则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体

答案 C 若AYa个体与AYA个体杂交,F1存活的个体基因型有AYA、AYa、Aa 3种,A正确;若AYa个体与Aa个体杂交,F1有AYA(黄色)、AYa(黄色)、Aa(鼠色)、aa(黑色)4种基因型,3种表现型,B正确;1只黄色雄鼠(AYA或AYa)与若干只黑色雌鼠(aa)杂交,F1若出现鼠色个体,则亲代黄色雄鼠基因型为AYA,亲本杂交不能产生黑色子代,F1若出现黑色个体,则亲代黄色雄鼠基因型为AYa,亲本杂交不能产生鼠色子代,C错误;若1只黄色雄鼠(AYA或AYa)与若干只纯合鼠色雌鼠(AA)杂交,则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体,D正确。

(2021湖北,4,2分)浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定的,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是( )

A.若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝

B.若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝

C.若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50%

D.若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的

答案 B 设酒窝有无由基因A、a控制,甲、乙基因型分别为A_、aa,丙、丁基因型分别为A_、aa,若甲与丙结婚,其后代可能无酒窝,A错误;若乙与丁结婚,其后代一定无酒窝,B正确;乙、丙婚配的后代可能全有酒窝,C错误;若甲与丁婚配,生了一个无酒窝的孩子,则甲一定是杂合子,D错误。

(2021湖北,18,2分)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i(三者之间互为等位基因)决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如下表, 其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。

个体 1 2 3 4 5 6 7

A抗原抗体 + + - + + - -

B抗原抗体 + - + + - + -

下列叙述正确的是( )

A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi

B.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi

C.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB

D.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii

答案 A 由血型检测结果可初步判断:个体1和4的基因型为IAIB,个体2和5的基因型是IAIA或IAi,个体3和6的基因型是IBIB或IBi,个体7的基因型为ii。由个体T的基因型可确定个体5和6的基因型分别是IAi和IBi,两者生第二个孩子的基因型为ii的概率是1/4,A正确、D错误。进一步可判断个体2和3的基因型分别是IAi和IBi,B、C错误。

(2020课标全国Ⅰ,5,6分)已知果蝇的长翅和截翅由一对等位基因控制。多只长翅果蝇进行单对交配(每个瓶中有1只雌果蝇和1只雄果蝇),子代果蝇中长翅∶截翅=3∶1。据此无法判断的是( )

A.长翅是显性性状还是隐性性状

B.亲代雌蝇是杂合子还是纯合子

C.该等位基因位于常染色体还是X染色体上

D.该等位基因在雌蝇体细胞中是否成对存在

答案 C 已知果蝇的长翅与截翅由一对等位基因控制,多只长翅果蝇进行单对交配,子代果蝇中长翅∶截翅=3∶1,说明子代中新出现的性状截翅为隐性性状,长翅是显性性状,A不符合题意。假设长翅受A基因控制,截翅受a基因控制,若该对等位基因位于常染色体上,则亲代雌雄果蝇的基因型均为Aa时,子代果蝇可以出现长翅∶截翅=3∶1的现象;若该对等位基因位于X染色体上,则亲代雌果蝇的基因型为XAXa,雄果蝇的基因型为XAY时,子代果蝇也可以出现长翅∶截翅=3∶1的现象,所以该对等位基因位于常染色体上还是位于X染色体上是无法判断的,C符合题意。不论该对等位基因位于常染色体上还是位于X染色体或X、Y染色体的同源区段上,亲代雌果蝇都是杂合子,且该等位基因在雌果蝇体细胞中都成对存在,B、D不符合题意。

(2020江苏单科,7,2分)有一观赏鱼品系体色为桔红带黑斑,野生型为橄榄绿带黄斑,该性状由一对等位基因控制。某养殖者在繁殖桔红带黑斑品系时发现,后代中2/3为桔红带黑斑,1/3为野生型性状,下列叙述错误的是( )

A.桔红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子

B.突变形成的桔红带黑斑基因具有纯合致死效应

C.自然繁育条件下,桔红带黑斑性状容易被淘汰

D.通过多次回交,可获得性状不再分离的桔红带黑斑品系

答案 D 桔红带黑斑品系繁殖时,后代中2/3为桔红带黑斑,1/3为橄榄绿带黄斑,这说明桔红带黑斑品系为杂合子,且桔红带黑斑基因具有纯合致死效应,A、B正确;由于桔红带黑斑基因纯合致死,在自然繁育时,桔红带黑斑基因的基因频率降低,因此桔红带黑斑性状容易被淘汰,C正确;由于桔红带黑斑基因纯合致死,多次回交也不会获得性状不分离的桔红带黑斑品系,D错误。

(2019课标全国Ⅱ,5,6分)某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。

①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离

②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶

③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1

④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1

其中能够判定植株甲为杂合子的实验是( )

A.①或② B.①或④ C.②或③ D.③或④

答案 B 本题借助遗传学实验相关知识,考查考生对一些生物学问题进行初步探究的能力;对植株甲基因型的判断,体现了对科学探究素养中结果分析要素的考查。①若植株甲自花传粉,子代出现性状分离,可以说明全缘叶为显性性状,且甲为杂合子;②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶,可以说明甲和另一全缘叶植株至少有一个为纯合子,不能判断相对性状的显隐性,也不能确定甲是否为杂合子;③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代表现型为1∶1,杂交类型属于测交,不能判断性状的显隐性,甲可能为杂合子(全缘叶为显性性状时),也可能为纯合子(全缘叶为隐性性状时);④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶比例为3∶1,说明甲为杂合子。故B正确,A、C、D错误。

(2019课标全国Ⅲ,6,6分)假设在特定环境中,某种动物基因型为BB和Bb的受精卵均可发育成个体,基因型为bb的受精卵全部死亡。现有基因型均为Bb的该动物1 000对(每对含有1个父本和1个母本),在这种环境中,若每对亲本只形成一个受精卵,则理论上该群体的子一代中BB、Bb、bb个体的数目依次为( )

A.250、500、0 B.250、500、250

C.500、250、0 D.750、250、0

答案 A 本题借助分离定律的相关知识,考查考生通过分析与综合的方法,对某些生物学问题进行推理、解释并作出正确判断的能力;试题通过考查特殊情况下的分离定律,体现了科学思维素养中的分析与推断要素。基因型为Bb的1 000对个体相互交配,产生的1 000个子代的基因型有BB、Bb、bb三种,比例应为1∶2∶1,由于bb受精卵死亡,故子一代BB、Bb、bb个体数目依次为250、500、0,A正确。

(2019浙江4月选考,17,2分)一对表现型正常的夫妇生了一个患半乳糖血症的女儿和一个正常的儿子。若这个儿子与一个半乳糖血症携带者的女性结婚,他们所生子女中,理论上患半乳糖血症女儿的可能性是( )

A.1/12 B.1/8 C.1/6 D.1/3

答案 A 本题通过人类遗传病,考查了生命观念和科学思维。一对表现型正常的夫妇生了一个患半乳糖血症的女儿和一个正常的儿子,由此判断,该病属于常染色体隐性遗传病(设致病基因是a),则这个儿子(1/3AA、2/3Aa)与一个半乳糖血症携带者的女性(Aa)结婚,他们所生子女中,理论上患半乳糖血症女儿的可能性是2/3×1/4×1/2=1/12,A正确。

(2018浙江4月选考,5,2分)一对A血型和B血型的夫妇,生了AB血型的孩子。AB血型的这种显性类型属于( )

A.完全显性 B.不完全显性

C.共显性 D.性状分离

答案 C 本题主要考查对相对性状中显隐性类型的基本判断,体现了科学思维素养中的分析与判断要素。AB血型的IA、IB基因都表达,这种显性类型属于共显性。

(2018江苏单科,6,2分)一对相对性状的遗传实验中,会导致子二代不符合3∶1性状分离比的情况是( )

A.显性基因相对于隐性基因为完全显性

B.子一代产生的雌配子中2种类型配子数目相等,雄配子中也相等

C.子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异

D.统计时子二代3种基因型个体的存活率相等

答案 C 本题主要考查基因的分离定律。一对相对性状的遗传实验中,子二代要符合3∶1的性状分离比,需要满足的条件有显性基因对隐性基因为完全显性、雌雄配子中各类型配子数目相等且活力无差异以及各种基因型个体的存活率相等等条件,故A、B、D不符合题意,C符合题意。

知识归纳 杂合子自交、测交子代表现

自交 3∶1 1∶2∶1 2∶1 9∶3∶3∶1 9∶6∶1 15∶1 6∶3∶2∶1 4∶2∶2∶1

成因 正常 不完全 显性 显性纯 合致死 正常 基因互作 一对基 因显性 纯合致死 两对基因显性纯合致死

测交 1∶1 1∶1 1∶1 1∶1∶1∶1 1∶2∶1 3∶1 1∶1∶1∶1 1∶1∶1∶1

(2024全国甲,32,10分)袁隆平研究杂交水稻,对粮食生产具有突出贡献。回答下列问题。

(1)用性状优良的水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,杂交子一代均表现雄性不育;杂交子一代与甲回交(回交是杂交后代与两个亲本之一再次交配),子代均表现雄性不育;连续回交获得性状优良的雄性不育品系(乙)。由此推测控制雄性不育的基因(A)位于 (填“细胞质”或“细胞核”)。

(2)将另一性状优良的水稻纯合体(丙)与乙杂交,F1均表现雄性可育,且长势与产量优势明显,F1即为优良的杂交水稻。丙的细胞核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达。基因R表达过程中,以mRNA为模板翻译产生多肽链的细胞器是 。F1自交子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为 。

(3)以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1自交得F2,则F2中与育性有关的表现型有 种。反交结果与正交结果不同,反交的F2中与育性有关的基因型有 种。

答案 (1)细胞质 (2)核糖体 3∶1 (3)1 3

解析 (1)若控制雄性不育的基因(A)位于细胞核,用水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株(A_)授粉,杂交子一代均表现雄性不育,则推测亲本基因型为aa(甲)×AA,杂交子一代为Aa(雄性不育),子一代(Aa)与甲(aa)回交,子代表型及比例为Aa(雄性不育)∶aa(雄性可育)=1∶1,不符合题意。若控制雄性不育的基因(A)位于细胞质,用水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,杂交子一代均表现雄性不育(性状和母本相同),杂交子一代(雄性不育,作母本)与甲回交,子代均表现雄性不育(性状和母本相同),符合题意。(2)核糖体为蛋白质产生的场所。由题干信息可知,丙的细胞核基因R的表达产物能够抑制基因A表达,且丙为纯合子,故推知丙的基因型为(a或A)RR(注:质基因写在括号中,以便区分),乙的基因型为(A)rr,丙与乙(雄性不育,只能作母本)杂交,F1基因型为(A)Rr,F1自交,只考虑质基因,质基因来自母本,子代均为(A);只考虑核基因,子代基因型及比例为R_∶rr=3∶1,(A)R_表现为雄性可育,(A)rr表现为雄性不育,故子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为3∶1。(3)甲的基因型为(a)rr,丙的基因型为(a或A)RR,由于反交结果与正交结果不同,则丙的基因型为(A)RR。以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1基因型为(a)Rr,F1自交得F2,F2基因型为(a)RR、(a)Rr、(a)rr,均为雄性可育,因此F2中与育性有关的表型为1种。以甲为父本与丙杂交(反交)得F1,F1基因型为(A)Rr,F1自交得F2,F2基因型为(A)RR(雄性可育)、(A)Rr(雄性可育)、(A)rr(雄性不育),反交的F2中与育性有关的基因型有3种。

知识拓展 高中生物学中的细胞质遗传

由于受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞,因此细胞质基因在遗传上的特点不同于细胞核基因(遵循孟德尔的遗传规律),而是具有母系遗传的特点,即不论正交还是反交,子代总是表现为母本性状的遗传现象。根据正、反交实验结果是否一致可以推断控制性状的基因是质基因还是核基因。正、反交结果一致,说明控制性状的基因是核基因;若不一致,且子代性状总是与母本性状相一致,说明控制性状的基因是质基因。

(2024浙江6月选考,25,12分)瓢虫鞘翅上的斑点图案多样而复杂。早期的杂交实验发现,鞘翅上的斑点图案是由某条染色体上同一位点(H基因位点)的多个等位基因(h、HC、HS、HSP等)控制的。HC、HS、HSP等基因各自在鞘翅相应部位控制黑色素的生成,分别使鞘翅上形成独特的斑点图案;基因型为hh的个体不生成黑色素,鞘翅表现为全红。通过杂交实验研究,并不能确定H基因位点的具体位置、序列等情况。回答下列问题:

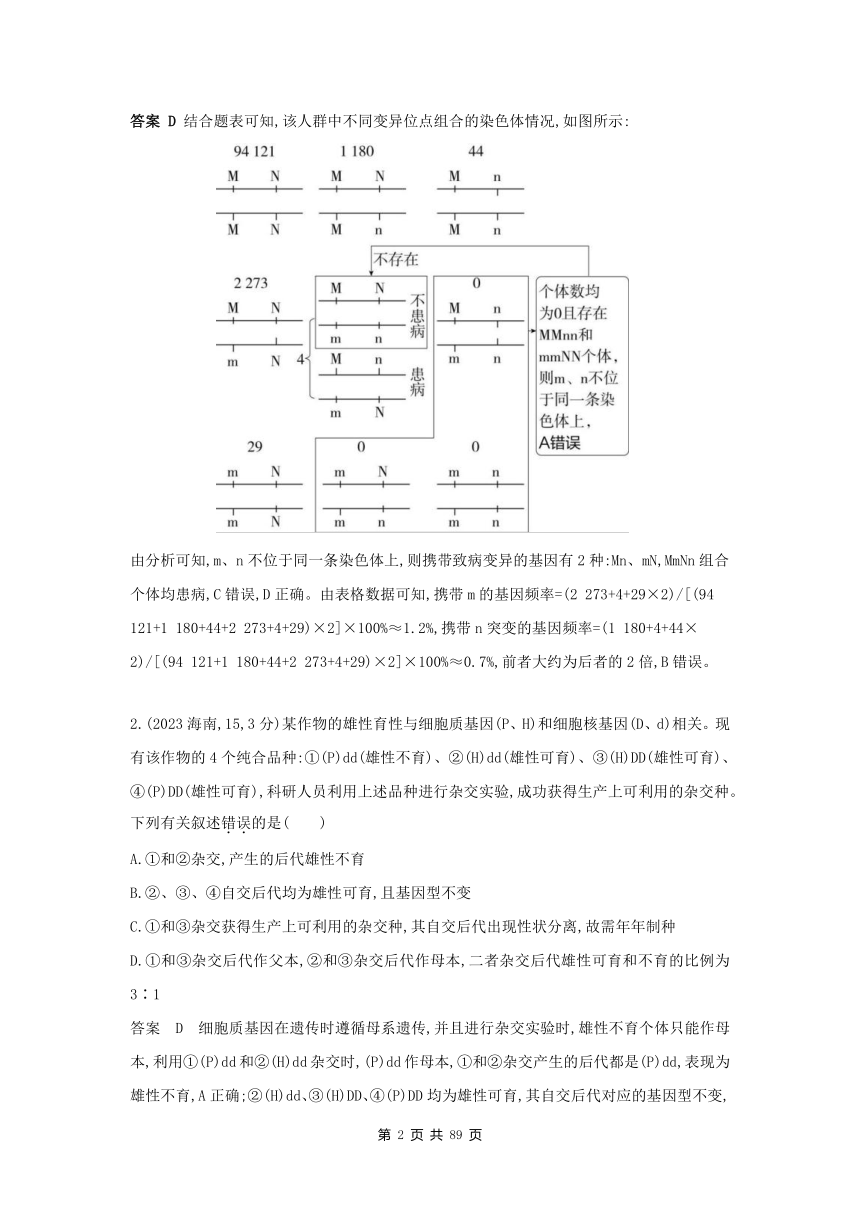

(1)基因型为HCHC和HSHS两个体杂交,所得F1的表型与两个亲本均不同,如图1所示。F1的黑色凸形是基因型为 亲本的表型在F1中的表现,表明该亲本的黑色斑是 性状。若F1雌雄个体相互交配,F2表型的比例为 。

图1

(2)近期通过基因序列研究发现了P和G两个基因位点,推测其中之一就是H基因位点。为验证该推测,研究人员在翻译水平上分别阻止了P和G位点的基因表达,实验结果如表所示,结果表明,P位点就是控制黑色素生成的H基因位点,那么阻止P位点基因表达的实验结果对应表中哪两组 ,判断的依据是 。此外,还可以在 水平上阻止基因表达,以分析基因对表型的影响。

组1 组2 组3 组4

未阻止 表达

阻止 表达

(3)为进一步研究P位点基因的功能,进行了相关实验。两个大小相等的完整鞘翅P位点基因表达产生的mRNA总量,如图2中甲所示,说明P位点基因的表达可以促进鞘翅黑色素的生成,判断的理由是 ;黑底红点鞘翅面积相等的不同部位P位点基因表达产生的mRNA总量,如图2中乙所示,图中a、b、c部位mRNA总量的差异,说明P位点基因在鞘翅不同部位的表达决定 。

图2

(4)进一步研究发现,鞘翅上有产生黑色素的上层细胞,也有产生红色素的下层细胞,P位点基因只在产生黑色素的上层细胞内表达,促进黑色素的生成,并抑制下层细胞生成红色素。综合上述研究结果,下列对第(1)题中F1(HCHS)表型形成原因的分析,正确的有哪几项 。

A.F1鞘翅上,HC、HS选择性表达

B.F1鞘翅红色区域,HC、HS都不表达

C.F1鞘翅黑色凸形区域,HC、HS都表达

D.F1鞘翅上,HC、HS只在黑色区域表达

答案 (除特殊标注外,每空1分)(1)HCHC 显性 1∶2∶1 (2)组3和组4 组3和组4相应位点基因表达被阻止后,黑色素无法生成,表现为全红;组1和组2相应位点基因表达被阻止后,不影响黑色素的生成,表型不变(2分) 转录 (3)黑色素多的鞘翅mRNA总量高,黑色素少的鞘翅mRNA总量低 黑色素在鞘翅上不同部位的分布 (4)ABD(3分)

解析 (1)F1为杂合子(HCHS),杂合子的性状为显性性状,即黑色凸形为显性性状,F1杂交后代基因型及比例为1/4HCHC∶1/2HCHS∶1/4HSHS,因此F2表型的比例为1∶2∶1。(2)依据表格实验结果,组3、组4阻止P位点基因表达后,表现为全红,即黑色素不能生成,而组1、组2阻止相应基因表达后,黑色素的合成不受影响,表型不变,因此如果P位点就是控制黑色素生成的H基因位点,那么阻止P位点基因表达的实验结果对应表中组3、组4两组。基因表达包括转录和翻译过程,因此可在翻译水平上阻止基因表达,还可以在转录水平上阻止基因表达,以分析基因对表型的影响。(3)依据题图2中甲可知,两个大小相等的完整鞘翅P位点基因表达产生的mRNA总量多时,鞘翅表现为黑底红点(黑色素多,红色素少),mRNA总量少时,鞘翅表现为红底黑点(红色素多,黑色素少),可说明P位点基因的表达可以促进鞘翅黑色素的生成。依据题图2中乙可知,a部位mRNA总量最少,合成的黑色素最少,出现的红点最大;b部位mRNA总量最多,合成的黑色素最多。因此,依据图中a、b、c部位mRNA总量的差异及颜色可说明P位点基因在鞘翅不同部位的表达决定鞘翅上的斑点图案(即黑色素的分布)。(4)由题图1F1(HCHS) 表型可知,F1鞘翅上,既有黑色凸形(可由HCHC控制合成),又有黑色底(可由HSHS控制),是HC 、HS选择性表达的结果,A正确;F1鞘翅红色区域不合成黑色素,H基因可控制黑色素合成,因此在鞘翅红色区域HC、HS都不表达,HC、HS只在黑色区域表达,B、D正确;F1鞘翅黑色凸形区域 ,HC表达,C错误。

(2023天津,16)植酸合成酶基因A位于水稻4号染色体,其缺失导致水稻不能合成植酸而死亡。某小组对A进行基因编辑,获得2个突变基因,一个删除了3个相邻核苷酸(A-3),不影响植酸合成;另一个删除了25个相邻核苷酸(A-25),对植株的影响未知。

(1)在获得的AA-25植株中,A与A-25互称 基因。为研究A-25对植株的影响,以A-25被删除的序列设计正向引物,以其下游0.5 kb处的一段序列设计反向引物,通过PCR分析AA-25自交子代基因型,电泳发现所有样本的DNA均能扩增出目标条带,未发现无扩增条带样本的原因是 。在样本基因组DNA量及扩增条件一致时,目标条带的亮度有强有弱,亮度强的样本基因型是 ,比例为 。

(2)为进一步研究A-25对植株的影响,在A-3A-25愈伤组织中转入A,获得6号染色体插入一个A的植株,表示为A-3A-25A-,该植株自交子代中含有A-25A-25的比例为 。

(3)自然状态下水稻严格自交。某逆境下,A-3A-3植株的适应能力比AA及AA-3强,每代植株数增加10%。一株AA-3水稻在该逆境下自然繁殖,每代基因频率如表。请填写表格空白处(保留至小数点后一位)。

基因 子1代 子2代 ……

A % 46.9% ……

A-3 % 53.1% ……

此表表明,种群基因频率发生了变化,这种变化是 的结果。

答案 (1)等位 A-25纯合致死(A-25A-25植株死亡) AA 1/3(33.3%) (2)3/15(1/5或20%) (3)48.8 51.2 自然选择

解析 (1)由题意知,A-25与A-3为基因A分别删除了25个和3个相邻核苷酸而形成的,即A-25与A-3皆由基因A突变而来,故A-25、A-3与A互为等位基因。AA-25植株自交,后代理论上为AA∶AA-25∶A-25A-25=1∶2∶1。若以A-25被删除的序列设计正向引物,以其下游0.5 kb处的一段序列设计反向引物,利用这一对引物,通过PCR检测AA-25自交子代基因型时,由于缺乏正向引物,A-25基因无法被扩增,故A-25A-25个体的DNA不能扩增出目标条带。PCR分析结果显示该植株的全部后代的DNA都能扩增出目标条带,这说明A-25A-25个体无法存活。在样本基因组DNA量及扩增条件一致时,目标条带的亮度有强有弱,亮度强的样本基因型为AA,比例为1/3,亮度弱的样本基因型为AA-25,占比为2/3。(2)基因A-3和A-25位于4号染色体上,导入的A基因位于6号染色体上,故基因A-3/A-25和A的遗传遵循自由组合定律,植株A-3A-25A-减数分裂产生的配子为A-3A∶A-25A∶A-3-∶A-25-=1∶1∶1∶1,植株A-3A-25A-自交,后代中A-25A-25--个体死亡,比例为1/4×1/4=1/16,其余基因型个体存活,占比为1-1/16=15/16,其中含有A-25A-25的后代个体基因型为A-25A-25AA和A-25A-25A-,前者比例为1/4×1/4=1/16,后者比例为1/4×1/4×2=2/16,故存活个体中含A-25A-25的比例为(1/16+2/16)÷15/16=1/5。(3)植株AA-3自交,子代理论上为AA∶AA-3∶A3-A3-=1∶2∶1,由于逆境下A-3A-3植株每代数量增加10%,则子代中AA∶AA-3∶A-3A-3=10∶20∶11,由此可计算出子1代中A基因频率=10/41+1/2×20/41≈48.8%,A-3基因频率=11/41+1/2×20/41≈51.2%。在自然选择的作用下,有利变异个体有更多的机会产生后代,并使相应变异的基因频率增大,故种群基因频率的改变是自然选择的结果。

(2019课标全国Ⅲ,32,9分)玉米是一种二倍体异花传粉作物,可作为研究遗传规律的实验材料。玉米子粒的饱满与凹陷是一对相对性状,受一对等位基因控制。回答下列问题。

(1)在一对等位基因控制的相对性状中,杂合子通常表现的性状是 。

(2)现有在自然条件下获得的一些饱满的玉米子粒和一些凹陷的玉米子粒,若要用这两种玉米子粒为材料验证分离定律,写出两种验证思路及预期结果。

答案 (1)显性性状

(2)思路及预期结果

①两种玉米分别自交,若某些玉米自交后,子代出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

②两种玉米分别自交,在子代中选择两种纯合子进行杂交,F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

③让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交,如果F1都表现一种性状,则用F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

④让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交,如果F1表现两种性状,且表现为1∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

解析 本题借助分离定律的相关知识,考查考生理解所学知识,并能对一些生物学问题进行初步探究的能力;试题主要考查科学探究素养中的方案设计要素。(1)在一对等位基因控制的相对性状中,通常杂合子表现的性状是显性性状。(2)分离定律是指杂合子形成配子时,等位基因发生分离并分别进入不同的配子中。验证分离定律常采用杂合子自交法或测交法。因未知所给玉米的基因型,可采用以下方案验证分离定律。思路①:两种玉米分别自交,若某玉米自交后代出现3∶1的性状分离比,则该玉米为杂合子,通过该玉米的自交后代性状分离比可验证分离定律。思路②:两种玉米分别自交,若子代都未发生性状分离,说明两种玉米都为纯合子,则让两种纯合子玉米杂交,获得F1,F1自交后代中若出现3∶1的性状分离比,即可验证分离定律。思路③:两种玉米杂交,若F1只出现一种性状,则该性状为显性性状,F1为显性性状的杂合子,F1自交后代中若出现3∶1的性状分离比,可验证分离定律。思路④:两种玉米杂交,若后代出现1∶1的性状分离比,则说明一种玉米为杂合子,另一种玉米为隐性纯合子,杂合子的测交可验证分离定律。

考点2 基因的自由组合定律

(2025河南,15,3分)现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株∶突变株均为3∶1。甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株∶突变株=9∶6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是( )

A.甲的基因型是AaBB或AABb

B.F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死

C.F2植株中性状能稳定遗传的占7/15

D.F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种

答案 D F2正常株∶突变株=9∶6,可推出正常株的基因型为A_B_,突变株的基因型为A_bb和aaB_,aabb致死,所以F1的基因型为AaBb,两个突变株亲本的基因型为AAbb和aaBB,甲和乙分别自交后正常株∶突变株为3∶1,说明甲基因型为AaBB或AABb,A、B正确;当A和B同时存在时才能为正常株,所以突变株A_bb和aaB_都可以稳定遗传,F2中性状能稳定遗传的个体占AABB(1/15)+A_bb(3/15)+aaB_(3/15)=7/15,C正确;当两个亲本都能产生AB的配子,子代才可能出现AABB的基因型,F2能产生AB配子的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb 4种,即F2交配能出现AABB基因型的亲本组合有4×4=16(种)[杂交情况下考虑正反交,若不考虑正反交,亲本组合有4+3+2+1=10(种)],D错误。

(2025湖北,12,2分)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F1种子(YyRr),培养成植株,成熟后随机取4个豆荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所示。下列叙述最合理的是( )

性状 黄色 绿色 圆粒 皱粒

个数(粒) 25 7 20 12

A.32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒绿色皱粒种子

B.实验结果说明含R基因配子的活力低于含r基因的配子

C.不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的表型比会有差别

D.该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比支持孟德尔分离定律

答案C 黄色圆粒种子理论值为18粒(32×9/16),绿色皱粒种子理论值为2粒(32×1/16),但实际数据中,黄色和圆粒的个数分别为25和20,无法直接推导组合性状的具体数值,A错误;该实验由于样本太少,不能得出含R基因配子的活力低于含r基因的配子,B错误;由于样本量小(仅4个豆荚,32粒种子),因此不同批次随机摘取4个豆荚可能由抽样误差而导致表型比有差别,C正确;由于样本数目太少,圆粒与皱粒实际比值为5∶3,不符合分离定律预期的3∶1,故该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比不支持孟德尔分离定律,D错误。

(不定项)(2025山东,17,3分)果蝇体节发育与分别位于2对常染色体上的等位基因M、m和N、n有关,M对m、N对n均为显性。其中1对为母体效应基因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基因型无关;另1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失。下列基因型的个体均体节缺失,能判断哪对等位基因为母体效应基因的是( )

A.MmNn B.MmNN C.mmNN D.Mmnn

答案 B 审题指导 根据题意,调控体节缺失的情况有两种:①一对等位基因有母体效应,②另一对等位基因隐性纯合。当具有母体效应的等位基因为M/m(或N/n)时,若母本提供一个m(或n)基因,则子代无论哪种基因型,即_m_ _(或_ _ _n),均表现为体节缺失;而不具母体效应的另一对等位基因N/n(或M/m)隐性纯合时,即该个体基因型为_ _ nn(或mm_ _)表现为体节缺失。据此可答题。

解析 根据审题指导,选项相关分析如表:

基因型 分析 判断

A MmNn 该基因型双杂合,无论是等位基因M/m还是N/n为母体效应基因,该个体都会表现为体节缺失

B MmNN 该基因型中的N基因纯合,不可能是母体效应基因(不存在母本提供的隐性基因),说明M/m属于母体效应基因 √

C mmNN 该基因型中m和N基因均纯合,无法排除是由母体基因型为mm(M/m为母体效应基因)遗传导致的,还是该个体自身mm纯合(M/m非母体效应基因)导致的

D Mmnn 无论是N/n为母体效应基因、M/m为母体效应基因,还是n基因纯合都可使该个体体节缺失

(2025湖南,14,4分)(不定项)红细胞凝集的本质是抗原—抗体反应。ABO血型分型依据如表。A和B抗原都在H抗原的基础上形成,基因H决定H抗原的形成,基因H缺失者血清中有抗A、抗B和抗H抗体。下列叙述错误的是( )

血型 红细胞膜上的抗原 血清中的抗体

A A 抗B

B B 抗A

AB A和B 抗A、抗B均无

O A、B均无 抗A、抗B

A.A和B抗原都是红细胞的分子标签

B.若按ABO血型分型依据,基因H缺失者的血型属于O型

C.O型血的血液与A型血的血清混合,会发生红细胞凝集

D.基因H缺失者的血液与基因H正常的O型血液混合,不会发生红细胞凝集

答案CD A和B抗原是红细胞膜上的特异性抗原分子,可作为血型识别的分子标签,A正确。A和B抗原的合成依赖H抗原,因此基因H缺失者无法合成A、B抗原,红细胞膜上无A和B抗原,按ABO血型分型依据为O型血,B正确。O型血的血液中,红细胞膜上无A和B抗原,A型血的血清中含抗B抗体,O型血的血液与A型血的血清混合,不会导致红细胞凝集,C错误。基因H缺失者的血清含有抗H抗体,而基因H正常的O型血的红细胞膜上有H抗原,当两者血液混合时,抗H抗体与H抗原结合,会导致红细胞凝集,D错误。

(2024湖北,17,2分)模拟实验是根据相似性原理,用模型来替代研究对象的实验。比如“性状分离比的模拟实验”(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用不同颜色的彩球代表D、d雌雄配子;“建立减数分裂中染色体变化的模型”模拟实验(实验二)中可用橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝;DNA分子的重组模拟实验(实验三)中可利用剪刀、订书钉和写有DNA序列的纸条等模拟DNA分子重组的过程。下列实验中模拟正确的是( )

A.实验一中可用绿豆和黄豆代替不同颜色的彩球分别模拟D和d配子

B.实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂

C.实验三中用订书钉将两个纸条片段连接,可模拟核苷酸之间形成磷酸二酯键

D.向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球可模拟两对等位基因的自由组合

答案 C 实验一中为保证被抓取的概率相等,应选择大小相同的球,而绿豆和黄豆的大小不同,不能用来分别模拟D和d配子,A错误;实验二中着丝粒自行分裂,不需要纺锤丝的牵引,B错误;DNA分子重组是DNA分子片段重新组合,两个DNA片段通过磷酸键连接,即用订书钉将两个纸片段连接,可模拟核苷酸间形成的磷酸二酯键,C正确;若模拟两对等位基因的自由组合,需将模拟两对等位基因的小球分别放到甲、乙两个小桶内,而不是向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球,D错误。

(2024湖北,18,2分)不同品种烟草在受到烟草花叶病毒(TMV)侵染后症状不同。研究者发现品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F1均为敏感型;F1与甲回交所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1。对决定该性状的N基因测序发现,甲的N基因相较于乙的缺失了2个碱基对。下列叙述正确的是( )

A.该相对性状由一对等位基因控制

B.F1自交所得的F2中敏感型和非敏感型的植株之比为13∶3

C.发生在N基因上的2个碱基对的缺失不影响该基因表达产物的功能

D.用DNA酶处理该病毒的遗传物质,然后导入正常乙植株中,该植株表现为感病

答案 D 假设该性状由一对等位基因控制,甲与乙杂交,F1均为敏感型,敏感型为显性性状,设敏感型基因为N',则非敏感型基因为N,甲(NN)与乙(N'N')杂交,F1均为敏感型(N'N),但F1与甲(NN)回交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比应为1∶1,与题干信息不符,A错误;假设该性状由两对独立遗传的等位基因控制,设敏感型相关基因为N'、O',则非敏感型基因为N、O,甲(NNOO)与乙(N'N'O'O')杂交,F1均为敏感型(N'NO'O),F1与甲(NNOO)回交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1,与题干信息相符,F1自交所得的F2中敏感型和非敏感型植株之比应为15∶1,B错误;

甲的N基因相较于乙的缺失了2个碱基对,甲为非敏感型,乙为敏感型,发生在N基因上的2个碱基对的缺失影响了该基因表达产物的功能,C错误;烟草花叶病毒的遗传物质为RNA,用DNA酶处理该病毒的遗传物质,该病毒的遗传物质不会被水解,将该病毒导入正常乙植株中,该植株表现为感病,D正确。

(2023全国乙,6,6分)某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状;高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是( )

A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死

B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb

C.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb

D.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4

答案 D 实验①中,宽叶矮茎(A_bb)植株自交,子代宽叶矮茎(A_bb)∶窄叶矮茎(aabb)=2∶1,可判断宽叶基因A纯合致死,同理,通过实验②可判断高茎B基因纯合致死,A正确;由子代性状分离比可推断实验①的亲本基因型为Aabb,由于AA纯合致死,子代宽叶矮茎基因型也为Aabb,B正确;由于AA和BB纯合致死,因此宽叶高茎个体的基因型应为AaBb,C正确;宽叶高茎(AaBb)植株自交,子代基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶2∶2∶1,纯合子(aabb)的比例为1/9,D错误。

(2023新课标,5,6分)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体。为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是( )

A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb

B.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种

C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆

D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16

答案 D 根据题干信息“2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1”分析可得出,玉米高秆和矮秆受两对等位基因控制,且两对等位基因的遗传符合基因的自由组合定律;推断F1的基因型是AaBb,F2中高秆的基因型是A_B_,矮秆的基因型为A_bb、aaB_,极矮秆的基因型为aabb,结合亲本的性状(均为矮秆突变体)和F1的基因型可推测亲本的基因型是aaBB和AAbb,A、C正确。结合上述分析可知,F2矮秆的基因型有AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,共4种,B正确。F2矮秆中纯合子(AAbb、aaBB)占比为2/6=1/3,F2高秆中纯合子(AABB)占比为1/9,D错误。

(2022天津,9,4分)染色体架起了基因和性状之间的桥梁,有关叙述正确的是 ( )

A.性状都是由染色体上的基因控制的

B.相对性状分离是由同源染色体上的等位基因分离导致的

C.不同性状自由组合是由同源染色体上的非等位基因自由组合导致的

D.可遗传的性状改变都是由染色体上的基因突变导致的

答案 B 生物的性状除了受染色体上的基因控制,还可受细胞质(如线粒体、叶绿体)中基因的控制,同时,生物的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响,A错误;相对性状是由同源染色体上的等位基因控制的,在减数分裂时,同源染色体的分离会导致等位基因分离,形成不同的配子,最终导致相对性状的分离,B正确;不同性状自由组合是由非同源染色体上的非等位基因自由组合导致的,同源染色体上的非等位基因不能自由组合,C错误;可遗传变异导致可遗传的性状改变,可遗传变异除基因突变外,还包括基因重组和染色体变异,另外,表观遗传也可能造成可遗传的性状改变,D错误。

(2022湖南,15,4分)果蝇的红眼对白眼为显性,为伴X遗传,灰身与黑身、长翅与截翅各由一对基因控制,显隐性关系及其位于常染色体或X染色体上未知。纯合红眼黑身长翅雌果蝇与白眼灰身截翅雄果蝇杂交,F1相互杂交,F2中体色与翅型的表现型及比例为灰身长翅∶灰身截翅∶黑身长翅∶黑身截翅=9∶3∶3∶1。F2表现型中不可能出现 ( )

A.黑身全为雄性 B.截翅全为雄性

C.长翅全为雌性 D.截翅全为白眼

答案 AC F2中,灰身长翅∶灰身截翅∶黑身长翅∶黑身截翅=9∶3∶3∶1,这说明控制灰身与黑身、长翅与截翅的两对等位基因独立遗传,且灰身和长翅为显性性状。若F2中黑身全为雄性,说明果蝇的体色遗传与性别相关,为伴X遗传,则亲本果蝇基因型为XbXb和XBY(设黑身与灰身由基因B/b控制),F1基因型为XBXb 、XbY, F2基因型为XbXb(黑身雌)、XBXb(灰身雌)、XbY(黑身雄)、XBY(灰身雄),F2中黑身也有雌性,假设不成立,A不可能;同理,若果蝇的翅型遗传与性别相关,为伴X遗传,亲本基因型为XADXAD和XadY(设红眼与白眼由基因A/a控制,长翅与截翅由基因D/d控制),F1基因型为XADXad、XADY,F2基因型及比例为:XADXAD(红眼长翅雌)∶XADXad(红眼长翅雌)∶XADY(红眼长翅雄)∶XadY(白眼截翅雄)=1∶1∶1∶1,故B、D可能存在,C不可能。

(2022全国甲,6,6分)某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是 ( )

A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍

B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12

C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍

D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等

答案 B 某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上,说明这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,基因型为AaBb的亲本自交,可以拆分成Aa自交和Bb自交,再将后代自由组合,图示如下:

位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合互不干扰,所以子一代中红花植株(1/4BB+1/2Bb)数是白花植株(1/4bb)数的3倍,A正确。Aa自交,子一代的基因型及比例为1/3AA、1/2Aa、1/6aa;Bb自交,子一代的基因型及比例为1/4BB、1/2Bb、1/4bb,所以子一代中基因型为aabb的个体所占比例为1/6×1/4=1/24,B错误。该亲本产生的雄配子种类及比例为1/2A(可育)、1/4a(可育)、1/4a(不育),故该亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍,C正确。由于基因A/a与基因B/b的分离或组合互不干扰,且从基因B/b的角度考虑,该亲本产生的雄配子为1/2B、1/2b,因此该亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等,D正确。

(2022山东,6,2分)野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟南芥的叶片表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个突变体只有1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误的是 ( )

杂交组合 子代叶片边缘

①×② 光滑形

①×③ 锯齿状

①×④ 锯齿状

①×⑤ 光滑形

②×⑥ 锯齿状

A.②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形 B.③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状

C.②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形 D.④和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形

答案 C 两突变体杂交,若子代叶片边缘为光滑形(野生型),说明这两种突变是由不同基因突变而来的,突变基因互为非等位基因;若子代叶片边缘为锯齿状(突变型),说明这两种突变是由同一基因突变而来的,突变基因互为等位基因。分析杂交实验结果,可得①③④是由同一基因突变而来的,B正确。①与②是不同基因的突变,所以②和③是不同基因的突变,A正确。①与②是不同基因的突变,①与⑤也是不同基因的突变,但不能确定②和⑤突变基因的关系,C无法判断。①和⑤是不同基因的突变,故④与⑤是不同基因的突变,D正确。

(2021浙江6月选考,3,2分)某玉米植株产生的配子种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。若该个体自交,其F1中基因型为YyRR个体所占的比例为( )

A.1/16 B.1/8 C.1/4 D.1/2

答案 B 该玉米植株产生配子的种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1,所以该玉米的基因型为YyRr,将两对等位基因分开考虑,Yy个体自交产生Yy的概率为1/2,Rr个体自交产生RR的概率为1/4,故该玉米自交,F1中基因型为YyRR个体所占比例为1/2×1/4=1/8,B正确。

(2021湖北,19,2分)甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种。 甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如下表。

组别 杂交组合 F1 F2

1 甲×乙 红色籽粒 901红色籽粒,699 白色籽粒

2 甲×丙 红色籽粒 630红色籽粒,490白色籽粒

根据结果,下列叙述错误的是( )

A.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比为9红色∶7白色

B.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制

C.组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为3红色∶1白色

D.组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为1红色∶1白色

答案 C 组1中的F2中红色∶籽粒∶白色∶籽粒∶约为9∶7,组2中的F2中红色籽粒∶白色籽粒=9∶7,可判断红色籽粒至少含有两对显性基因,且F1均为双杂合个体。根据甲与乙、丙杂交后代均为双杂合个体,可判断玉米籽粒颜色至少由三对基因控制,B正确。

(2021全国乙,6,6分)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是( )

A.植株A的测交子代会出现2n种不同表现型的个体

B.n越大,植株A测交子代中不同表现型个体数目彼此之间的差异越大

C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等

D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数

答案 B 该植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制,且杂合子表现显性性状,植株A的n对基因均杂合,每对基因测交子代均有两种表现型,根据乘法原理,n对基因重组后子代会出现2×2×……×2(共n个2)=2n种不同表现型且比例为1∶1∶1∶……∶1(共2n个1),植株A测交子代中不同表现型个体数目均相等,A正确,B错误;测交子代n对基因均杂合和纯合子的比例均为1/2n,C正确;测交子代中纯合子的比例是1/2n,杂合子的比例为1-1/2n,当n≥2时,杂合子的比例大于纯合子的比例,D正确。

(2020浙江7月选考,18,2分)若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均位于常染色体上且独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是 ( )

A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表现型

B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表现型

C.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表现型

D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表现型

答案 B 完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1与显性亲本的表现完全一致的现象。不完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1表现为双亲的中间类型的现象。共显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1个体同时表现出双亲的性状。若De对Df共显性, 则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,控制两种性状的等位基因独立遗传,根据乘法原则,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,A错误。若H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,结合A项对De和Df的分析,可知DedHh和DfdHh杂交子代有12种表现型,B正确。若De对Df不完全显性,则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,C错误。若De对Df完全显性, Ded和Dfd杂交子代有3种表现型;H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,DedHh和DfdHh杂交子代有9种表现型,D错误。

(2020浙江7月选考,23,2分)某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获得3个无成分R的稳定遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,F1均无成分R。然后选其中一组杂交的F1(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结果见表:

杂交编号 杂交组合 子代表现型(株数)

Ⅰ F1×甲 有(199),无(602)

Ⅱ F1×乙 有(101),无(699)

Ⅲ F1×丙 无(795)

注:“有”表示有成分R,“无”表示无成分R

用杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,理论上其后代中有成分R植株所占比例为 ( )

A.21/32 B.9/16 C.3/8 D.3/4

答案 A 杂交Ⅰ中,F1×甲的子代中有∶无=1∶3,即A_B_cc占1/4,可推出甲的基因型为AAbbcc或aaBBcc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为A_Bbcc(AABbcc∶AaBbcc=1∶1)或AaB_cc(AaBBcc∶AaBbcc=1∶1); 杂交Ⅱ中,由于F1×乙的子代中有∶无=1∶7,即A_B_cc占1/8,则可推出乙的基因型为aabbcc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为AaBbcc。那么,杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,即A_Bbcc×AaBbcc或AaB_cc×AaBbcc。以前一杂交组合计算,由Bb×Bb得到B_为3/4,由A_×Aa得到A_为7/8,所以其后代中有成分R植株所占比例为3/4×7/8=21/32,后一杂交组合同理,A正确。

(2018浙江4月选考,28,2分)为研究某种植物3种营养成分(A、B和C)含量的遗传机制,先采用CRISPR/Cas9基因编辑技术,对野生型进行基因敲除突变实验,经分子鉴定获得3个突变植株(M1、M2和M3)。其自交一代结果见表,表中高或低指营养成分含量高或低。

植株(表现型) 自交一代植株数目(表现型)

野生型(A低B低C高) 150(A低B低C高)

M1(A低B低C高) 60(A高B低C低) 181(A低B低C高) 79(A低B低C低)

M2(A低B低C高) 122(A高B低C低) 91(A低B高C低) 272(A低B低C高)

M3(A低B低C高) 59(A低B高C低) 179(A低B低C高) 80(A低B低C低)

下列叙述正确的是( )

A.从M1自交一代中取纯合的(A高B低C低)植株,与M2基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代中只出现(A高B低C低)和(A低B低C高)两种表现型,且比例一定是1∶1

B.从M2自交一代中取纯合的(A低B高C低)植株,与M3基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代中,纯合基因型个体数∶杂合基因型个体数一定是1∶1

C.M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,说明其中一个同源染色体上一定是由基因敲除缺失了一个片段

D.可从突变植株自交一代中取A高植株与B高植株杂交,从后代中选取A和B两种成分均高的植株,再与C高植株杂交,从杂交后代中能选到A、B和C三种成分均高的植株

答案 A 本题以对突变体植物实验分析结果为背景,考查学生获得信息、分析问题、解决问题的能力,属于对科学思维素养中模型与建模、批判性思维等要素的考查。由3个突变植株(M1、M2和M3)的表现型与野生型的表现型相同可知三种突变均为隐性突变,从突变植株自交一代植株的表现型比例来看,均是双杂合子自交后代9∶3∶3∶1表现型比例的变形,可以推出M1、M2、M3均为双杂合子,各对基因之间遵循自由组合定律。因此野生型的基因型为AABBCC,由野生型基因型为AABBCC及表现型A低B低C高推出,A、B、C三种基因间的关系如图:

M1、M2和M3的基因型可能为AaBbCC、AABbCc、AaBBCc,由表中数据可知:M1自交一代A高B低C低∶A低B低C高∶A低B低C低≈3∶9∶4;M2自交一代A高B低C低∶A低B高C低∶A低B低C高≈4∶3∶9;M3自交一代A低B高C低∶A低B低C高∶A低B低C低≈3∶9∶4。若突变体基因型为AaBbCC,则自交一代为9A_B_CC(A低B低C高)∶3A_bbCC(A高B低C低)∶3aaB_CC(A低B低C低)∶1aabbCC(A低B低C低),与M1自交一代结果相同,因此M1基因型为AaBbCC;若突变体基因型为AABbCc,则自交一代为9AAB_C_(A低B低C高)∶3AAB_cc(A低B高C低)∶3AAbbC_(A高B低C低)∶1AAbbcc(A高B低C低),与M2自交一代结果相同,因此M2基因型为AABbCc;若突变体基因型为AaBBCc,则自交一代为9A_BBC_(A低B低C高)∶3A_BBcc(A低B高C低)∶3aaBBC_(A低B低C低)∶1aaBBcc(A低B低C低),与M3自交一代结果相同,因此M3基因型为AaBBCc。M1自交一代中纯合的(A高B低C低)植株基因型为AAbbCC,与M2基因型相同的植株即AABbCc杂交,子代表现型分别为AABbC_(A低B低C高)∶AAbbC_(A高B低C低)=1∶1,A正确;M2自交一代中纯合的(A低B高C低)植株基因型为AABBcc,与M3基因型相同的植株即AaBBCc杂交,子代基因型分别为AABBCc、AABBcc、AaBBCc、AaBBcc,其中,纯合基因型个体数∶杂合基因型个体数=1∶3,B错误;采用CRISPR/Cas9基因编辑技术对野生型进行基因敲除,其原理是先将双链DNA断裂,后在DNA自我修复过程中随机插入、缺失或替换几个甚至几十个碱基,这种变异本质上还是基因突变,而M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,很可能是其中一个同源染色体发生了染色体结构变异如缺失、重复等而导致的,而不是因为基因敲除,C错误;A高植株的基因型为A_bb_ _,B高植株的基因型为A_B_cc,C高植株的基因型为A_B_C_,不可能培养出A、B两种成分均高的植株,更不可能培养出A、B和C三种成分均高的植株,D错误。

(2017课标全国Ⅱ,6,6分)若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是( )

A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd

B.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD

C.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd

D.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd

答案 D 本题通过问题探讨的形式考查对自由组合定律的分析与判断,属于对科学思维素养的考查。根据题干中的信息可以确定这三对基因的关系,用图表示:

黄色毛个体的基因型为aa_ _ _ _或者A_ _ _D_,褐色毛个体的基因型为A_bbdd,黑色毛个体的基因型为A_B_dd;根据F2中表现型数量比为52∶3∶9可得比例之和为52+3+9=64,即43,说明F1的基因型中三对基因均为杂合,四个选项中只有D选项子代三对基因均杂合,D正确,A、B、C错误。

(2016课标全国Ⅲ,6,6分)用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( )

A.F2中白花植株都是纯合体

B.F2中红花植株的基因型有2种

C.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上

D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多

答案 D 根据题意,由纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花,F1自交得到的F2植株中红花∶白花≈9∶7,可推知红花与白花由两对独立遗传的等位基因控制(假设相关基因用A、a和B、b表示),即两对等位基因位于两对同源染色体上,C错误;双显性(A_B_)基因型(4种)的植株表现为红花,B错误;单显性(A_bb和aaB_)和双隐性(aabb)基因型的植株均表现为白花,所以F2中白花植株有的为纯合体,有的为杂合体,A错误;F2中白花植株共有5种基因型,比红花植株(4种)基因型种类多,D正确。

方法技巧 对F1植株自交产生的F2植株利用统计学方法处理,得出“红花∶白花≈9∶7”是解答本题的突破口。

(2025江苏,24,12分)某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如下。请回答下列问题:

(1)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成有 ;F2中黑眼个体基因型有 种。

(2)组别②亲本的基因型为 ;F2中黑眼个体随机杂交,后代表型及比例为 。

(3)组别③的亲本基因型组合可能有 。

(4)已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX为雌性,XO为雄性。若X染色体上有一显性基因H,抑制A基因的作用。基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2。

(ⅰ)F2中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为 ;F2中白眼个体基因型有 种。

(ⅱ)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有 。

(ⅲ)若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有 个。

答案 (1)AB、Ab、aB、ab 6 (2)AABB×aaBB 黑眼∶黄眼=8∶1 (3)AaBB×aaBB、AaBb×aaBB、AaBB×aaBb、Aabb×aaBB (4)(ⅰ)黑眼∶黄眼∶白眼=12∶15∶5 8 (ⅱ)aabbXHXh、aabbXhXh (ⅲ)3 200

解析 (1)据题干知,两对等位基因遗传符合自由组合定律。B、b分别控制黄眼、白眼且基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用,推知A___表现为黑眼,aaB_表现为黄眼,aabb表现为白眼。由组别①中F2的比例12∶3∶1,是9∶3∶3∶1的变式,则F1黑眼的基因型为AaBb,其产生配子的基因组成有AB、Ab、aB、ab,F1自交,产生F2中黑眼个体基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb、AAbb、Aabb共6种。(2)组别②中F1黑眼自交,F2为黑眼(A___)和黄眼(aaB_),且为3∶1的比例(符合单杂合子自交性状分离比),可推知F1的黑眼基因型都为AaBB,则亲本的黑眼、黄眼基因型分别为AABB、aaBB。F2中黑眼的基因型及比例为AABB∶AaBB=1∶2,其产生配子的种类及比例为AB∶aB=2∶1,其随机交配,后代的基因型及比例为AABB∶AaBB∶aaBB=4∶4∶1,则表型及比例为黑眼∶黄眼=8∶1。(3)组别③中,亲本基因型黑眼可写成A___,黄眼有aaBB、aaBb,再根据F1的表型只有2种且黑眼∶黄眼为1∶1,不存在白眼(aabb),F1均为B_,即亲本B/b相关基因型为BB×__(BB、Bb、bb),F1性状比例为1∶1,说明亲本A/a相关基因型为Aa×aa,符合的亲本基因型组合有AaBB×aaBB、AaBb×aaBB、AaBB×aaBb、Aabb×aaBB。(4)(ⅰ)(ⅱ)基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2,依据H对A有抑制作用,则黑眼基因型为A_B_Xh_、A_bbXh_,黄眼基因型为A_B_XH_、aaB_XH_、aaB_Xh_,白眼基因型为aabbXH_、aabbXh_和A_bbXH_,可用拆分法分析子代表型,结果用表格统计:

9A_B_ 3A_bb 3aaB_ 1aabb

1XH_ 9黄 3白 3黄 1白

1Xh_ 9黑 3黑 3黄 1白

故F2中黑眼∶黄眼∶白眼=12∶15∶5,其中白眼个体基因型为AAbbXHXh、AabbXHXh、AAbbXHO、AabbXHO、aabbXHXh、aabbXhXh、aabbXHO、aabbXhO,共8种基因型;F2白眼雌性个体基因型为AAbbXHXh、AabbXHXh、aabbXHXh、aabbXhXh,测交时(即与aabbXhO交配),只有aabbXHXh、aabbXhXh这两种基因型个体后代不会发生性状分离。(ⅲ)F2纯合黑眼雌性个体的基因型为AABBXhXh、AAbbXhXh,在F2群体中所占比例为1/16×1/4+1/16×1/4=1/32,故若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有100÷1/32=3 200(个)。

(2025广东,19,13分)在繁育陶赛特绵羊的过程中,发现一只臀部骨骼肌尤为发达、产肉量高(美臀)的个体。研究发现,美臀性状由单基因(G/g)突变所导致,以常染色体显性方式遗传。此外,美臀性状仅在杂合子中,且G基因来源于父本时才会表现;母本来源的G基因可通过其雄性子代使下一代杂合子再次表现美臀性状。

回答下列问题:

(1)育种人员将美臀公羊和野生型正常母羊杂交,子一代中美臀羊的理论比例为 ;选择子一代中的美臀羊杂交,子二代中美臀羊的理论比例为 。

(2)由于羊角具有一定的伤害性,育种人员尝试培育美臀无角羊。陶赛特绵羊另一条常染色体上R基因的隐性突变导致无角性状产生,如图a进行杂交,P美臀有角羊应作为 (填“父本”或“母本”),便于从F1中选择亲本;若要实现F3中美臀无角个体比例最高,应在F2中选择亲本基因型为 。

a

(3)研究发现,美臀性状由G基因及其附近基因(图b)共同参与调控,其中D基因调控骨骼肌发育,其高表达使羊产生美臀性状;M基因的表达则抑制D基因的表达。来自父本的G基因使D基因高表达,而来自母本、具有相同序列的G基因只促进M基因的表达,这种遗传现象属于 ,GG基因型个体的体型正常,推测其原 。

(4)在育种过程中,较难实现美臀无角性状稳定遗传,考虑到胚胎操作过程较繁琐,可采集并保存 ,用于美臀无角羊的人工繁育。

答案(1)1/2 1/4 (2)父本 GGrr(父本)、ggrr(母本) (3)表观遗传 GG个体含有来自父母双方的G基因,其中来自母本的G基因促进M基因表达,M基因表达又会抑制D基因表达,使其不能高表达产生美臀性状 (4)基因组成为Gr的精子

审题指导 解答本题的关键:只有基因型为Gg,且G基因来自父本的个体才表现为美臀性状。(3)题中需注意G基因对D和M基因在父本和母本中的影响的区别。

解析 (1)美臀公羊(基因型为Gg,且G基因来自父本)和野生型正常母羊(gg)杂交,子代基因型及比例为Gg∶gg=1∶1,子一代中基因型为Gg的个体中的G基因来自父本,表现为美臀性状,所以子一代中美臀羊理论比例为1/2;子一代的美臀羊(Gg)相互杂交,子代基因型及比例为GG∶Gg∶gg=1∶2∶1,其中只有G基因来自父本,且基因型为Gg的个体才表现美臀性状,分析可得子二代中美臀羊理论比例为1/4。(2)为了便于从F1中选择合适的亲本,选择的依据是是否表现美臀性状,而美臀性状在G基因来源于父本时才表现,所以P中美臀有角羊应作为父本;据图a可知,F1中基因型为GgRr的雌雄个体杂交,得到的F2个体基因型为GGRR、GGRr、GgRr、GgRR、GGrr、Ggrr、ggRR、ggRr、ggrr,为实现F3中美臀无角个体比例最高,应选择F2中基因型为GGrr的公羊和基因型为ggrr的母羊。(3)据题意描述,来自父本和母本的G基因序列相同但对M基因表达影响不同,导致子代性状不同,这属于表观遗传。据题意可知,来自父本的G基因使D基因高表达,来自母本的G基因只促进M基因表达,而M基因表达抑制D基因表达,使得基因型为GG的个体只能表现为体型正常。(4)为了免去胚胎操作过程的繁琐,可以从基因型为GGrr的公羊中采集基因型为Gr的精子并保存,然后用这些精子对基因型为ggrr的母羊进行人工授精,就可以得到美臀无角羊了。

(2025浙江1月选考,23,14分)谷子(2n=18)俗称小米,是起源于我国的重要粮食作物,自花授粉。已知米粒颜色有黄色、浅黄色和白色,由等位基因E和e控制,其中白色(ee)是米粒中色素合成相关酶的功能丧失所致。锈病是谷子的主要病害之一。抗锈病和感锈病由等位基因R和r控制。现有黄色感锈病的栽培种和白色抗锈病的农家种,欲选育黄色抗锈病的品种。

回答下列问题:

(1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45~46 ℃温水中10 min,目的是 ,再授以农家种的花粉。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行 处理。同时,以栽培种为父本进行反交。

(2)正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数如表所示。

表型 黄色 抗锈病 浅黄色 抗锈病 白色 抗锈病 黄色 感锈病 浅黄色 感锈病 白色 感锈病

F2 (株) 120 242 118 40 82 39

从F2中选出黄色抗锈病的甲和乙,浅黄色抗锈病的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。

①栽培种与农家种杂交获得的F1产生 种基因型的配子,甲的基因型是 ,乙连续自交得到的子二代中,纯合黄色抗锈病的比例是 。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理是 。

②写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解。

(3)谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18)。20世纪80年代开始,作物栽培中长期大范围施用除草剂,由于除草剂的 作用,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有 (答出2点即可)。

答案 (14分,除了特殊标注外,其余每空1分) (1)人工去雄 套袋 (2)4 EERR 3/8(2分) 基因重组

(4分,亲本基因型和表型1分,子代基因型和表型1分,符号和配子1分,比例1分。)

(3)选择/自然选择 远缘杂交、体细胞杂交、转基因技术(2分,3个答案任选2个给分)

解析 (1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗用温水浸泡处理,再授以农家种的花粉,说明温水浸泡处理的目的是人工去雄。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗需进行套袋处理。(2)由(1)可知,正交是以栽培种为母本、以农家种为父本,反交是以栽培种为父本、以农家种为母本。正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数如表所示,则黄色抗锈病︰浅黄色抗锈病︰白色抗锈病︰黄色感锈病︰浅黄色感锈病︰白色感锈病≈3∶6∶3∶1∶2∶1,即黄色∶浅黄色∶白色=1∶2∶1和抗锈病∶感锈病=3∶1,从而知黄色对白色为不完全显性,抗锈病对感锈病为显性,F1浅黄色抗锈病的基因型为EeRr,亲本黄色感锈病的栽培种基因型为EErr和白色抗锈病的农家种基因型为eeRR。从F2中选出黄色抗锈病(EER_)的甲和乙,浅黄色抗锈病(EeR_)的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。可推知:甲基因型为EERR,乙基因型为EERr,丙基因型为EeRR。①栽培种与农家种杂交获得的F1基因型为EeRr,产生4种配子,甲的基因型是EERR。乙(EERr)连续自交得到的子二代(自交子一代基因型及比例为1EERR∶2EERr∶1EErr,再分别自交一代得到子二代的基因型及比例为3EERR∶2EERr∶3EErr)中,纯合黄色抗锈病(EERR)的比例是3/8。杂交选育黄色抗锈病品种利用了基因重组的原理。②黄色抗锈病的乙基因型为EERr,浅黄色抗锈病的丙基因型为EeRR,从而可以写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解,具体详见答案。(3)作物栽培中长期大范围施用除草剂,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加,说明除草剂选择了抗除草剂的个体。谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18),若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,考虑谷子(2n=18)与青狗尾草是两个不同物种,存在生殖隔离,可采用远缘杂交、体细胞杂交、转基因技术方法来培育抗除草剂的谷子。

(2025陕晋青宁,18,11分)某芸香科植物分泌腔内的萜烯等化合物可抗虫害。纯合栽培品种(X)果实糖分含量高,叶全缘,但没有分泌腔;而野生纯合植株(甲)叶缘齿状,具有发达的分泌腔。我国科研人员发现A基因和B基因与该植物叶缘形状、分泌腔形成有关。对植株甲进行基因敲除后得到植株乙、丙、丁,其表型如表。回答下列问题。

植株 叶缘 分泌腔

甲(野生型) 齿状 有

乙(敲除A基因) 全缘 无

丙(敲除B基因) 齿状 无

丁(敲除A基因和B基因) 全缘 无

(1)由表分析可知,控制叶缘形状的基因是 ,控制分泌腔形成的基因是 。

(2)为探究A基因和B基因之间的调控关系,在植株乙中检测到B基因的表达量显著减少,而植株丙中A基因的表达量无变化,说明 。

(3)为探究A基因与B基因在染色体上的位置关系,不考虑突变及其他基因的影响,选择表中的植株进行杂交,可选择的亲本组合是 ,F1自交得到F2,若F2的表型及比例为 ,则A、B基因位于两对同源染色体上。在此情况下结合图中杂交结果,可推测栽培品种(X)的 (填“A”“B”或“A和B”)基因功能缺陷,可引入相应基因来提高栽培品种的抗虫品质。

答案 (1)A A和B (2)A基因促进B基因表达,而B基因不参与调控A基因表达 (3)甲和丁(或乙和丙) 齿状有分泌腔∶齿状无分泌腔∶全缘无分泌腔=9∶3∶4 A

【解析】(1)乙、丙与甲对比,敲除A基因时叶缘形状才由齿状变为全缘,说明A基因控制叶缘形状;无论是敲除基因A还是基因B或者A、B基因,分泌腔都由有变为无,说明A、B基因都与分泌腔的形成有关。(2)由本小题题干可知:乙(敲除A基因)中B基因的表达量显著减少,说明A基因的表达产物能促进B基因的表达;丙(敲除B基因)中A基因表达量无变化,说明B基因的表达产物不影响A基因的表达。(3)甲(野生型)基因型为AABB,乙(敲除A基因)基因型可表示为OOBB,丙(敲除B基因)基因型可表示为AAOO,丁(敲除A基因和B基因)基因型可表示为OOOO。选择甲×丁或乙×丙作为亲本组合,F1基因型均为AOBO,若A和B位于两对同源染色体上,两对基因独立遗传,则F2的表型及比例为齿状叶有分泌腔(A_B_)∶齿状叶无分泌腔(A_OO)∶全缘叶无分泌腔(OOB_和OOOO)=9∶3∶4。由题干信息可知,X叶缘形状为全缘,则其一定不含A基因,结合两对基因独立遗传的条件,若X同时不含A和B基因,则F2中有分泌腔∶无分泌腔=9∶7,与题图不符;X不含A基因含有B基因,则F2有分泌腔∶无分泌腔=3∶1,与题图相符,故X的A基因功能缺陷。

(2024北京,21,12分)玉米是我国栽培面积最大的农作物,籽粒大小是决定玉米产量的重要因素之一,研究籽粒的发育机制,对保障粮食安全有重要意义。

(1)研究者获得矮秆玉米突变株,该突变株与野生型杂交,F1表型与 相同,说明矮秆是隐性性状。突变株基因型记作rr。

(2)观察发现,突变株所结籽粒变小。籽粒中的胚和胚乳经受精发育而成,籽粒大小主要取决于胚乳体积。研究发现,R基因编码DNA去甲基化酶,亲本的该酶在本株玉米所结籽粒的发育中发挥作用。突变株的R基因失活,导致所结籽粒胚乳中大量基因表达异常,籽粒变小。野生型及突变株分别自交,检测授粉后14天胚乳中DNA甲基化水平,预期实验结果为 。

(3)已知Q基因在玉米胚乳中特异表达,为进一步探究R基因编码的DNA去甲基化酶对Q基因的调控作用,进行如下杂交实验,检测授粉后14天胚乳中Q基因的表达情况,结果如表1。

表1

组别 杂交组合 Q基因表达情况

1 RRQQ(♀)×RRqq(♂) 表达

2 RRqq(♀)×RRQQ(♂) 不表达

3 rrQQ(♀)×RRqq(♂) 不表达

4 RRqq(♀)×rrQQ(♂) 不表达

综合已有研究和表1结果,阐述R基因对胚乳中Q基因表达的调控机制。

(4)实验中还发现另外一个籽粒变小的突变株甲,经证实,突变基因不是R或Q。将甲与野生型杂交,F1表型正常,F1配子的功能及受精卵活力均正常。利用F1进行下列杂交实验,统计正常籽粒与小籽粒的数量,结果如表2。

表2

组别 杂交组合 正常籽粒∶小籽粒

5 F1(♂)×甲(♀) 3∶1

6 F1(♀)×甲(♂) 1∶1

已知玉米子代中,某些来自父本或母本的基因,即使是显性也无功能。

①根据这些信息,如何解释基因与表2中小籽粒性状的对应关系 请提出你的假设。

②若F1自交,所结籽粒的表型及比例为 ,则支持上述假设。

答案 (1)野生型 (2)野生型胚乳中DNA甲基化水平低,突变株胚乳中DNA甲基化水平高 (3)胚乳细胞中只有来自母本的R基因表达产物才可促进来自母本的Q基因的表达。 (4)①籽粒中只要存在来自父本的显性基因其表型就正常,但来自母本的其中一基因即使是显性也无功能。 ②正常籽粒∶小籽粒=7∶1

解析 (1)若矮秆为隐性性状,则突变株(rr)与野生型(RR)杂交,后代为野生型(Rr)。(2)R基因可编码DNA去甲基化酶,亲本的DNA去甲基化酶在本株玉米所结籽粒的发育中发挥作用,即能使籽粒的胚乳中DNA甲基化水平降低。野生型R基因可正常表达,则野生型自交,授粉后14天胚乳中DNA在DNA去甲基化酶的作用下甲基化水平低;突变株的R基因失活,DNA去甲基化酶合成异常,则突变株自交,授粉后14天胚乳中DNA因DNA去甲基化酶合成异常而甲基化水平高。(3)对比双亲基因型与Q基因表达的情况和“亲本的该酶在本株玉米所结籽粒的发育中发挥作用”知,当母本有R、Q基因时,籽粒的胚乳中的Q基因表达,母本的R基因不可以促进来自父本的Q基因表达,父本的R基因也不可以促进来自母本的Q基因表达。(4)①由甲与野生型杂交所得后代(F1)的表型正常知,甲(小籽粒)为隐性性状。F1(其配子的功能及受精卵活力均正常)与甲杂交,子代表型比为3∶1(1∶1∶1∶1的变形),说明该杂交组合为双杂合个体的测交,即突变株甲为两对等位基因控制的隐性纯合子,设为aabb,F1为AaBb。第5组:F1(♂)(AaBb)×甲(♀)(aabb),后代正常籽粒∶小籽粒=3∶1,说明F1为父本时基因功能均正常;第6组:F1(♀)(AaBb)×甲(♂)(aabb),后代正常籽粒∶小籽粒=1∶1,相当于一对等位基因的杂合子测交的结果,推测F1为母本时,A(或B)失去显性基因的功能。②若假设正确,F1自交为AaBb(♀)×AaBb(♂),则等同于aaBb或Aabb(♀)×AaBb(♂),其中后代小籽粒(aabb)占比为1/2×1/4=1/8,即正常籽粒∶小籽粒=7∶1。

(2024贵州,20,12分)已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的复等位基因B1(黄色)、B2(鼠色)、B3(黑色)控制。现有甲(黄色短尾)、乙(黄色正常尾)、丙(鼠色短尾)、丁(黑色正常尾)4种基因型的雌雄小鼠若干,某研究小组对其开展了系列实验,结果如图所示。

回答下列问题:

(1)基因B1、B2、B3之间的显隐性关系是 。实验③中的子代比例说明了 ,其黄色子代的基因型是 。

(2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有 种,其中基因型组合为 的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类最多。

(3)小鼠短尾(D)和正常尾(d)是一对相对性状,短尾基因纯合时会导致小鼠在胚胎期死亡。小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的遗传符合自由组合定律,若甲雌雄个体相互交配,则子代表型及比例为 ;为测定丙产生的配子类型及比例,可选择丁个体与其杂交,选择丁的理由是 。

答案 (1)B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性 B1基因具有纯合致死效应,即B1B1个体致死 B1B3、B1B2 (2)5 B1B3与B2B3 (3)黄色短尾∶黄色正常尾∶鼠色短尾∶鼠色正常尾=4∶2∶2∶1 丁的基因型为B3B3dd,为隐性纯合子,可选其与丙测交来测定丙产生的配子类型及比例

解析 (1)根据实验③甲(黄色)和乙(黄色)杂交,子代出现鼠色,可判断B1对B2为显性,再结合实验①甲(黄色)和丁(黑色)杂交,子代表型及比例为黄色∶鼠色=1∶1,而黑色未出现,说明B1、B2对B3为显性,即B1、B2、B3的显隐性关系为B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性,由实验②乙×丁→子代黄色∶黑色=1∶1可知,乙的基因型为B1B3。实验③甲、乙(B1B3)均为黄色,子代出现鼠色,可推测甲的基因型为B1B2,亲本为B1B2×B1B3,子代比例为黄色∶鼠色=2∶1,说明黄色个体中有纯合致死现象,即B1B1个体致死,故黄色子代的基因型为B1B2、B1B3。(2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型有B1B2、B1B3、B2B2、B3B3、B2B3,其中基因型组合为B1B3、B2B3的小鼠相互交配,产生的子代毛皮颜色种类为三种,种类最多。(3)同时考虑毛皮颜色和尾形时,甲(黄色短尾)的基因型为B1B2Dd(DD个体致死),两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,甲雌雄个体交配,子代黄色∶鼠色=2∶1,短尾∶正常尾=2∶1,故子代表型及比例为黄色短尾∶黄色正常尾∶鼠色短尾∶鼠色正常尾=4∶2∶2∶1。丙的基因型为B2_Dd,可通过测交实验测定丙产生的配子种类及比例,故可选择与隐性纯合子丁(B3B3dd)进行测交,由后代的表型及比例可推测丙产生的配子类型及比例。

(2024河北,21,2分)西瓜瓜形(长形、椭圆形和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均为重要育种性状。为研究两类性状的遗传规律,选用纯合体P1(长形深绿)、P2(圆形浅绿)和P3(圆形绿条纹)进行杂交。为方便统计,长形和椭圆形统一记作非圆,结果见表。

实验 杂交 组合 F1 表型 F2表型和比例

① P1、P2 非圆 深绿 非圆深绿∶非圆浅绿∶圆形深绿∶圆形浅绿=9∶3∶3∶1

② P1、P3 非圆 深绿 非圆深绿∶非圆绿条纹∶圆形深绿∶圆形绿条纹=9∶3∶3∶1

回答下列问题:

(1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循 定律,其中隐性性状为 。

(2)由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用 进行杂交。若F1瓜皮颜色为 ,则推测两基因为非等位基因。

(3)对实验①和②的F1非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,则F2中椭圆深绿瓜植株的占比应为 。若实验①的F2植株自交,子代中圆形深绿瓜植株的占比为 。

(4)SSR是分布于各染色体上的DNA序列,不同染色体具有各自的特异SSR。SSR1和SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体。在P1和P2中SSR1长度不同,SSR2长度也不同。为了对控制瓜皮颜色的基因进行染色体定位,电泳检测实验①F2中浅绿瓜植株、P1和P2的SSR1和SSR2的扩增产物,结果如图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于 染色体。检测结果表明,15号植株同时含有两亲本的SSR1和SSR2序列,同时具有SSR1的根本原因是 ,同时具有SSR2的根本原因是 。

(5)为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系,对实验①F2中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳检测。选择检测结果为 的植株,不考虑交换,其自交后代即为目的株系。

答案 (1)分离 浅绿 (2)P2、P3 深绿 (3)3/8 15/64 (4)9号 F1在减数分裂Ⅰ前期发生染色体片段互换,产生了同时含P1、P2的SSR1的配子 F1产生的具有来自P11号染色体的配子与具有来自P21号染色体的配子受精 (5)SSR1的扩增产物条带与P1亲本相同的植株

解析 (1)由实验①结果可知,只考虑瓜皮颜色,F1为深绿,F2中深绿∶浅绿=3∶1,说明深绿、浅绿性状的遗传遵循基因的分离定律,且浅绿为隐性性状。(2)由实验②结果可知,F2中深绿∶绿条纹=3∶1,说明深绿、绿条纹性状的遗传也遵循基因的分离定律,且绿条纹为隐性性状,结合实验①结果,不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用P2(圆形浅绿)、P3(圆形绿条纹)进行杂交,观察F1瓜皮颜色。若两基因为非等位基因(相关基因设为A/a、B/b),可假设P1瓜皮颜色的基因型为AABB(深绿),P2为aaBB(浅绿),P3为AAbb(绿条纹),该假设符合实验①、实验②的结果。P2(aaBB)×P3(AAbb),则F1为AaBb,瓜皮颜色表现为深绿。(3)实验①和②中亲本(均为纯合子)均为长形×圆形,F1均为非圆(长形和椭圆形统一记作非圆),说明非圆为显性,圆形为隐性。调查实验①和②的F1非圆形瓜,发现全为椭圆形瓜,说明椭圆形为杂合子,则F2非圆形瓜中有1/3为长形,2/3为椭圆形,故椭圆深绿瓜植株占比为3/4×3/4×2/3=3/8。设控制瓜形的基因为C/c,则P1基因型为AABBCC,P2基因型为aaBBcc,P1×P2,F1为AaBBCc,结合实验①F2的表型和比例可知,圆形深绿瓜的基因型为A_BBcc。实验①中F2植株自交,这些植株中能产生圆形深绿瓜的植株的基因型有1/8AABBCc、1/4AaBBCc、1/16AABBcc、1/8AaBBcc,其子代中圆形深绿瓜(A_BBcc)植株的占比为1/8×1/4+1/4×3/16+1/16×1+1/8×3/4=15/64。(4)电泳检测实验①F2中浅绿瓜植株、P1和P2的SSR1和SSR2的扩增产物,由电泳图谱可知,F2浅绿瓜植株中都含有亲本P2的SSR1,而SSR1和SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体上,故推测控制瓜皮颜色的基因位于9号染色体上。由电泳图谱可知,F2浅绿瓜植株中只有15号植株含有亲本P1的SSR1,推测根本原因是F1在减数分裂Ⅰ前期发生染色体片段互换,产生了同时含P1、P2的SSR1的配子。而包括15号植株在内的半数植株同时含有两亲本的SSR2,根本原因是F1减数分裂时同源染色体分离,非同源染色体自由组合,随后F1产生的具有来自P11号染色体的配子与具有来自P21号染色体的配子受精。(5)结合(4)分析可知,控制瓜皮颜色的基因位于9号染色体(含SSR1)上。稳定遗传的深绿瓜株系应是纯合子,控制深绿性状的基因来源于亲本P1,对实验①F2中圆形深绿瓜植株的SSR1进行扩增,电泳检测,目标植株(即稳定遗传的圆形深绿瓜植株)SSR1的扩增产物条带应与P1亲本的相同。

(2024江苏,24,12分)有一种植物的花色受常染色体上独立遗传的两对等位基因控制,有色基因B对白色基因b为显性,基因I存在时抑制基因B的作用,使花色表现为白色,基因i不影响基因B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如下。请回答下列问题:

(1)甲和丙的基因型分别是 、 。

(2)组别①的F2中有色花植株有 种基因型。若F2中有色花植株随机传粉,后代中白色花植株比例为 。

(3)组别②的F2中白色花植株随机传粉,后代中白色花植株中杂合子比例为 。

(4)组别③的F1与甲杂交,后代表型及比例为 。组别③的F1与乙杂交,后代表型及比例为 。

(5)若这种植物性别决定类型为XY型,在X染色体上发生基因突变产生隐性致死基因k,导致合子致死。基因型为IiBbX+Y和IiBbX+Xk的植株杂交,F1中雌雄植株的表型及比例为 ;F1中有色花植株随机传粉,后代中有色花雌株比例为 。

答案 (12分,特殊注明除外,每空1分)(1)iiBB IIBB (2)2 1/9 (3)1/2(2分) (4)白色∶

考点1 基因的分离定律

(2025广东,16,4分)若某常染色体隐性单基因遗传病的致病基因存在两个独立的致病变异位点1和2(M和N表示正常,m和n表示异常),理论上会形成两种变异类型且效应不同(如图),但仅凭个体的基因检测不足以区分这两种变异类型。通过对人群中变异位点的大规模基因检测,有助于该遗传病的风险评估。表为某人群中这两个变异位点的检测数据。下列对该人群的推测,合理的是( )

变异位点组合个体数 位点2

NN Nn nn

位点1 MM 94 121 1 180 44

Mm 2 273 4 0

mm 29 0 0

A.m和n位于同一条染色体上

B.携带m的基因频率约是携带n的基因频率的3倍

C.有3种携带致病变异的基因

D.MmNn组合个体均患病

答案 D 结合题表可知,该人群中不同变异位点组合的染色体情况,如图所示:

由分析可知,m、n不位于同一条染色体上,则携带致病变异的基因有2种:Mn、mN,MmNn组合个体均患病,C错误,D正确。由表格数据可知,携带m的基因频率=(2 273+4+29×2)/[(94 121+1 180+44+2 273+4+29)×2]×100%≈1.2%,携带n突变的基因频率=(1 180+4+44×2)/[(94 121+1 180+44+2 273+4+29)×2]×100%≈0.7%,前者大约为后者的2倍,B错误。

(2023海南,15,3分)某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( )

A.①和②杂交,产生的后代雄性不育

B.②、③、④自交后代均为雄性可育,且基因型不变

C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种

D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1

答案 D 细胞质基因在遗传时遵循母系遗传,并且进行杂交实验时,雄性不育个体只能作母本,利用①(P)dd和②(H)dd杂交时,(P)dd作母本,①和②杂交产生的后代都是(P)dd,表现为雄性不育,A正确;②(H)dd、③(H)DD、④(P)DD均为雄性可育,其自交后代对应的基因型不变,分别是(H)dd、(H)DD、(P)DD,均为雄性可育,B正确;①(P)dd作母本,和③(H)DD杂交,获得的F1杂交种是(P)Dd,表现为雄性可育,其自交的F2基因型为(P)DD、(P)Dd、(P)dd,其中(P)dd为雄性不育,其他为雄性可育,发生了性状分离,需要年年制种,C正确;由上述分析可知,①(P)dd和③(H)DD杂交后代的基因型是(P)Dd,②(H)dd和③(H)DD杂交后代的基因型是(H)Dd,再以(P)Dd为父本,(H)Dd为母本进行杂交,其后代基因型为(H)DD、(H)Dd、(H)dd,均表现为雄性可育,D错误。

(2023全国甲,6,6分)水稻的某病害是由某种真菌(有多个不同菌株)感染引起的。水稻中与该病害抗性有关的基因有3个(A1、A2、a):基因A1控制全抗性状(抗所有菌株),基因A2控制抗性性状(抗部分菌株),基因a控制易感性状(不抗任何菌株),且A1对A2为显性、A1对a为显性、A2对a为显性。现将不同表现型的水稻植株进行杂交,子代可能会出现不同的表现型及其分离比。下列叙述错误的是 ( )

A.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=3∶1

B.抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1

C.全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1

D.全抗植株与抗性植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1

答案 A 由题意可知,A1对A2、a为显性,A2对a为显性,全抗植株的基因型为A1_,抗性植株的基因型为A2A2或A2a,易感植株的基因型为aa。全抗植株与抗性植株杂交,即A1_×A2A2或A1_×A2a,子代可能出现的表现型及比例有以下几种情况:①全抗(A1A1×A2A2或A1A1×A2a);②全抗∶抗性=1∶1(A1A2×A2A2或A1A2×A2a或A1a×A2A2);③全抗∶抗性∶易感=2∶1∶1(A1a×A2a),子代不会出现全抗∶抗性=3∶1的情况,A错误,D正确。抗性植株与易感植株杂交,子代可能出现抗性∶易感=1∶1的情况,如A2a×aa→A2a(抗性)∶aa(易感)=1∶1,B正确。全抗植株与易感植株杂交,子代可能出现全抗∶抗性=1∶1的情况,如A1A2×aa→A1a(全抗)∶A2a(抗性)=1∶1,C正确。

(2023河北,3,2分)下列关于生物实验的叙述,错误的是 ( )

A.性状分离比的模拟实验中,两个小桶内彩球的总数必须相同

B.调查遗传病时,选发病率较高的单基因遗传病更容易推断其遗传方式

C.利用抗生素对大肠杆菌逐代选择培养过程中,平板上抑菌圈可以逐渐变小

D.用酸性重铬酸钾溶液检测酵母菌无氧呼吸产生的酒精,应先耗尽培养液中的葡萄糖

答案 A 性状分离比的模拟实验中,两小桶代表雌、雄生殖器官,小桶内的彩球代表雌、雄配子,通常雄配子数量远大于雌配子数量,两小桶内彩球的总数可不相同,A错误;调查遗传病推断其遗传方式时,最好选取发病率较高的单基因遗传病,且在患者家系中进行调查,B正确;用抗生素对大肠杆菌逐代进行选择培养过程中,耐药菌的比例逐渐升高,平板上的抑菌圈可以逐渐变小,C正确;葡萄糖、酒精都可与酸性重铬酸钾发生颜色反应,应先耗尽培养液中的葡萄糖再来检测是否有酒精产生,D正确。

(2022浙江6月选考,9,2分)番茄的紫茎对绿茎为完全显性。欲判断一株紫茎番茄是否为纯合子,下列方法不可行的是 ( )

A.让该紫茎番茄自交 B.与绿茎番茄杂交

C.与纯合紫茎番茄杂交 D.与杂合紫茎番茄杂交

答案 C 番茄的紫茎对绿茎为完全显性,让该紫茎番茄自交,若后代全为紫茎,则该紫茎番茄为纯合子,若后代发生性状分离,则该紫茎番茄为杂合子,A法可行;让该紫茎番茄与绿茎番茄杂交,若后代全为紫茎,则该紫茎番茄为纯合子,若后代既有紫茎也有绿茎,则该紫茎番茄为杂合子,B法可行;让该紫茎番茄与纯合紫茎番茄杂交,不论该紫茎番茄是否为纯合子,后代均全为紫茎,C法不可行;让该紫茎番茄与杂合紫茎番茄杂交,若后代全为紫茎,则该紫茎番茄为纯合子,若后代既有紫茎也有绿茎,则该紫茎番茄为杂合子,D法可行。

(2022海南,15,3分)匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,匍匐型个体占80%,随机交配得到F1,F1雌、雄个体随机交配得到F2。下列有关叙述正确的是 ( )

A.F1中匍匐型个体的比例为12/25 B.与F1相比,F2中A基因频率较高

C.F2中野生型个体的比例为25/49 D.F2中a基因频率为7/9

答案 D 依题意,A基因纯合致死,基因型为Aa的个体表现为匍匐性状,基因型为aa的个体表现为野生性状。亲本基因型及比例为aa=20%、Aa=80%,则A基因频率=40%、a基因频率=60%,随机交配的F1中AA=16%、Aa=48%、aa=36%,其中AA个体死亡,则存活的F1中匍匐型个体(Aa)的比例为4/7,野生型个体(aa)的比例为3/7,A错误;由上述分析可推知,F1中A基因频率=2/7、a基因频率=5/7,F1雌、雄个体随机交配得到的F2中,AA=4/49(死亡)、Aa=20/49、aa=25/49,则存活的F2中匍匐型个体(Aa)的比例为4/9,野生型个体(aa)的比例为5/9,可计算F2中A基因频率=2/9、a基因频率=7/9,与F1相比,F2中A基因频率较低,B、C错误,D正确。

(2022广东,5,2分)下列关于遗传学史上重要探究活动的叙述,错误的是 ( )

A.孟德尔用统计学方法分析实验结果发现了遗传规律

B.摩尔根等基于性状与性别的关联证明基因在染色体上

C.赫尔希和蔡斯用对比实验证明DNA是遗传物质

D.沃森和克里克用DNA衍射图谱得出碱基配对方式

答案 D 孟德尔应用统计学方法对实验结果进行分析,从而发现了遗传规律,A正确。摩尔根等通过果蝇杂交实验发现白眼性状的遗传和性别相关联,则设想控制白眼性状的基因在X染色体上,而Y染色体上不存在它的等位基因,后来摩尔根等又通过测交等方法,进一步证明了基因在染色体上,B正确。赫尔希和蔡斯以T2噬菌体为实验材料,利用放射性同位素技术,通过对比实验证明了DNA是遗传物质,C正确。沃森和克里克以威尔金斯和其同事富兰克林获得的DNA衍射图谱的有关数据为基础,推算出DNA分子呈螺旋结构。沃森和克里克从奥地利生物化学家查哥夫处得知:在DNA中,A的量总是等于T的量,G的量总是等于C的量,故沃森和克里克通过构建物理模型得出A与T配对,G与C配对,以及DNA两条链的方向是相反的,D错误。

(2022浙江1月选考,10,2分)孟德尔杂交试验成功的重要因素之一是选择了严格自花授粉的豌豆作为材料。自然条件下豌豆大多数是纯合子,主要原因是 ( )

A.杂合子豌豆的繁殖能力低

B.豌豆的基因突变具有可逆性

C.豌豆的性状大多数是隐性性状

D.豌豆连续自交,杂合子比例逐渐减小

答案 D 豌豆是严格的自花传粉、闭花授粉植物,其连续自交使得杂合子比例逐渐减小,因此自然条件下的豌豆多数是纯合子,D正确。

(2021浙江6月选考,18,2分)某同学用红色豆子(代表基因B)和白色豆子(代表基因b)建立人群中某显性遗传病的遗传模型,向甲、乙两个容器均放入10颗红色豆子和40颗白色豆子,随机从每个容器内取出一颗豆子放在一起并记录,再将豆子放回各自的容器中并摇匀,重复100次。下列叙述正确的是( )

A.该实验模拟基因自由组合的过程

B.重复100次实验后,Bb组合约为16%

C.甲容器模拟的可能是该病占36%的男性群体

D.乙容器中的豆子数模拟亲代的等位基因数

答案 C 该实验仅涉及一对等位基因,其遗传不符合自由组合定律,A错误;每个容器中的红色豆子(或白色豆子)的比例表示人群中携带B(或b)配子的比例,即人群中携带B、b配子的概率分别为0.2、0.8,故Bb组合出现的概率为2×0.2×0.8×100%=32%,B错误;当人群中B基因的频率为0.2,b基因的频率为0.8时,患病(BB、Bb)比例为0.2×0.2×100%+32%=36%,即甲容器模拟的可能是该病占36%的男性群体,乙容器模拟的可能是该病占36%的女性群体,C正确;乙容器的豆子数模拟的可能是人群中男性或女性B、b的基因频率,D错误。

(2021浙江1月选考,19,2分)某种小鼠的毛色受AY(黄色)、A(鼠色)、a(黑色)3个基因控制,三者互为等位基因,AY对A、a为完全显性,A对a为完全显性,并且基因型AYAY胚胎致死(不计入个体数)。下列叙述错误的是( )

A.若AYa个体与AYA个体杂交,则F1有3种基因型

B.若AYa个体与Aa个体杂交,则F1有3种表现型

C.若1只黄色雄鼠与若干只黑色雌鼠杂交,则F1可同时出现鼠色个体与黑色个体

D.若1只黄色雄鼠与若干只纯合鼠色雌鼠杂交,则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体

答案 C 若AYa个体与AYA个体杂交,F1存活的个体基因型有AYA、AYa、Aa 3种,A正确;若AYa个体与Aa个体杂交,F1有AYA(黄色)、AYa(黄色)、Aa(鼠色)、aa(黑色)4种基因型,3种表现型,B正确;1只黄色雄鼠(AYA或AYa)与若干只黑色雌鼠(aa)杂交,F1若出现鼠色个体,则亲代黄色雄鼠基因型为AYA,亲本杂交不能产生黑色子代,F1若出现黑色个体,则亲代黄色雄鼠基因型为AYa,亲本杂交不能产生鼠色子代,C错误;若1只黄色雄鼠(AYA或AYa)与若干只纯合鼠色雌鼠(AA)杂交,则F1可同时出现黄色个体与鼠色个体,D正确。

(2021湖北,4,2分)浅浅的小酒窝,笑起来像花儿一样美。酒窝是由人类常染色体的单基因所决定的,属于显性遗传。甲、乙分别代表有、无酒窝的男性,丙、丁分别代表有、无酒窝的女性。下列叙述正确的是( )

A.若甲与丙结婚,生出的孩子一定都有酒窝

B.若乙与丁结婚,生出的所有孩子都无酒窝

C.若乙与丙结婚,生出的孩子有酒窝的概率为50%

D.若甲与丁结婚,生出一个无酒窝的男孩,则甲的基因型可能是纯合的

答案 B 设酒窝有无由基因A、a控制,甲、乙基因型分别为A_、aa,丙、丁基因型分别为A_、aa,若甲与丙结婚,其后代可能无酒窝,A错误;若乙与丁结婚,其后代一定无酒窝,B正确;乙、丙婚配的后代可能全有酒窝,C错误;若甲与丁婚配,生了一个无酒窝的孩子,则甲一定是杂合子,D错误。

(2021湖北,18,2分)人类的ABO血型是由常染色体上的基因IA、IB和i(三者之间互为等位基因)决定的。IA基因产物使得红细胞表面带有A抗原,IB基因产物使得红细胞表面带有B抗原。IAIB基因型个体红细胞表面有A抗原和B抗原,ii基因型个体红细胞表面无A抗原和B抗原。现有一个家系的系谱图(如图),对家系中各成员的血型进行检测,结果如下表, 其中“+”表示阳性反应,“-”表示阴性反应。

个体 1 2 3 4 5 6 7

A抗原抗体 + + - + + - -

B抗原抗体 + - + + - + -

下列叙述正确的是( )

A.个体5基因型为IAi,个体6基因型为IBi

B.个体1基因型为IAIB,个体2基因型为IAIA或IAi

C.个体3基因型为IBIB或IBi,个体4基因型为IAIB

D.若个体5与个体6生第二个孩子,该孩子的基因型一定是ii

答案 A 由血型检测结果可初步判断:个体1和4的基因型为IAIB,个体2和5的基因型是IAIA或IAi,个体3和6的基因型是IBIB或IBi,个体7的基因型为ii。由个体T的基因型可确定个体5和6的基因型分别是IAi和IBi,两者生第二个孩子的基因型为ii的概率是1/4,A正确、D错误。进一步可判断个体2和3的基因型分别是IAi和IBi,B、C错误。

(2020课标全国Ⅰ,5,6分)已知果蝇的长翅和截翅由一对等位基因控制。多只长翅果蝇进行单对交配(每个瓶中有1只雌果蝇和1只雄果蝇),子代果蝇中长翅∶截翅=3∶1。据此无法判断的是( )

A.长翅是显性性状还是隐性性状

B.亲代雌蝇是杂合子还是纯合子

C.该等位基因位于常染色体还是X染色体上

D.该等位基因在雌蝇体细胞中是否成对存在

答案 C 已知果蝇的长翅与截翅由一对等位基因控制,多只长翅果蝇进行单对交配,子代果蝇中长翅∶截翅=3∶1,说明子代中新出现的性状截翅为隐性性状,长翅是显性性状,A不符合题意。假设长翅受A基因控制,截翅受a基因控制,若该对等位基因位于常染色体上,则亲代雌雄果蝇的基因型均为Aa时,子代果蝇可以出现长翅∶截翅=3∶1的现象;若该对等位基因位于X染色体上,则亲代雌果蝇的基因型为XAXa,雄果蝇的基因型为XAY时,子代果蝇也可以出现长翅∶截翅=3∶1的现象,所以该对等位基因位于常染色体上还是位于X染色体上是无法判断的,C符合题意。不论该对等位基因位于常染色体上还是位于X染色体或X、Y染色体的同源区段上,亲代雌果蝇都是杂合子,且该等位基因在雌果蝇体细胞中都成对存在,B、D不符合题意。

(2020江苏单科,7,2分)有一观赏鱼品系体色为桔红带黑斑,野生型为橄榄绿带黄斑,该性状由一对等位基因控制。某养殖者在繁殖桔红带黑斑品系时发现,后代中2/3为桔红带黑斑,1/3为野生型性状,下列叙述错误的是( )

A.桔红带黑斑品系的后代中出现性状分离,说明该品系为杂合子

B.突变形成的桔红带黑斑基因具有纯合致死效应

C.自然繁育条件下,桔红带黑斑性状容易被淘汰

D.通过多次回交,可获得性状不再分离的桔红带黑斑品系

答案 D 桔红带黑斑品系繁殖时,后代中2/3为桔红带黑斑,1/3为橄榄绿带黄斑,这说明桔红带黑斑品系为杂合子,且桔红带黑斑基因具有纯合致死效应,A、B正确;由于桔红带黑斑基因纯合致死,在自然繁育时,桔红带黑斑基因的基因频率降低,因此桔红带黑斑性状容易被淘汰,C正确;由于桔红带黑斑基因纯合致死,多次回交也不会获得性状不分离的桔红带黑斑品系,D错误。

(2019课标全国Ⅱ,5,6分)某种植物的羽裂叶和全缘叶是一对相对性状。某同学用全缘叶植株(植株甲)进行了下列四个实验。

①让植株甲进行自花传粉,子代出现性状分离

②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶

③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为1∶1

④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶的比例为3∶1

其中能够判定植株甲为杂合子的实验是( )

A.①或② B.①或④ C.②或③ D.③或④

答案 B 本题借助遗传学实验相关知识,考查考生对一些生物学问题进行初步探究的能力;对植株甲基因型的判断,体现了对科学探究素养中结果分析要素的考查。①若植株甲自花传粉,子代出现性状分离,可以说明全缘叶为显性性状,且甲为杂合子;②用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代均为全缘叶,可以说明甲和另一全缘叶植株至少有一个为纯合子,不能判断相对性状的显隐性,也不能确定甲是否为杂合子;③用植株甲给羽裂叶植株授粉,子代表现型为1∶1,杂交类型属于测交,不能判断性状的显隐性,甲可能为杂合子(全缘叶为显性性状时),也可能为纯合子(全缘叶为隐性性状时);④用植株甲给另一全缘叶植株授粉,子代中全缘叶与羽裂叶比例为3∶1,说明甲为杂合子。故B正确,A、C、D错误。

(2019课标全国Ⅲ,6,6分)假设在特定环境中,某种动物基因型为BB和Bb的受精卵均可发育成个体,基因型为bb的受精卵全部死亡。现有基因型均为Bb的该动物1 000对(每对含有1个父本和1个母本),在这种环境中,若每对亲本只形成一个受精卵,则理论上该群体的子一代中BB、Bb、bb个体的数目依次为( )

A.250、500、0 B.250、500、250

C.500、250、0 D.750、250、0

答案 A 本题借助分离定律的相关知识,考查考生通过分析与综合的方法,对某些生物学问题进行推理、解释并作出正确判断的能力;试题通过考查特殊情况下的分离定律,体现了科学思维素养中的分析与推断要素。基因型为Bb的1 000对个体相互交配,产生的1 000个子代的基因型有BB、Bb、bb三种,比例应为1∶2∶1,由于bb受精卵死亡,故子一代BB、Bb、bb个体数目依次为250、500、0,A正确。

(2019浙江4月选考,17,2分)一对表现型正常的夫妇生了一个患半乳糖血症的女儿和一个正常的儿子。若这个儿子与一个半乳糖血症携带者的女性结婚,他们所生子女中,理论上患半乳糖血症女儿的可能性是( )

A.1/12 B.1/8 C.1/6 D.1/3

答案 A 本题通过人类遗传病,考查了生命观念和科学思维。一对表现型正常的夫妇生了一个患半乳糖血症的女儿和一个正常的儿子,由此判断,该病属于常染色体隐性遗传病(设致病基因是a),则这个儿子(1/3AA、2/3Aa)与一个半乳糖血症携带者的女性(Aa)结婚,他们所生子女中,理论上患半乳糖血症女儿的可能性是2/3×1/4×1/2=1/12,A正确。

(2018浙江4月选考,5,2分)一对A血型和B血型的夫妇,生了AB血型的孩子。AB血型的这种显性类型属于( )

A.完全显性 B.不完全显性

C.共显性 D.性状分离

答案 C 本题主要考查对相对性状中显隐性类型的基本判断,体现了科学思维素养中的分析与判断要素。AB血型的IA、IB基因都表达,这种显性类型属于共显性。

(2018江苏单科,6,2分)一对相对性状的遗传实验中,会导致子二代不符合3∶1性状分离比的情况是( )

A.显性基因相对于隐性基因为完全显性

B.子一代产生的雌配子中2种类型配子数目相等,雄配子中也相等

C.子一代产生的雄配子中2种类型配子活力有差异,雌配子无差异

D.统计时子二代3种基因型个体的存活率相等

答案 C 本题主要考查基因的分离定律。一对相对性状的遗传实验中,子二代要符合3∶1的性状分离比,需要满足的条件有显性基因对隐性基因为完全显性、雌雄配子中各类型配子数目相等且活力无差异以及各种基因型个体的存活率相等等条件,故A、B、D不符合题意,C符合题意。

知识归纳 杂合子自交、测交子代表现

自交 3∶1 1∶2∶1 2∶1 9∶3∶3∶1 9∶6∶1 15∶1 6∶3∶2∶1 4∶2∶2∶1

成因 正常 不完全 显性 显性纯 合致死 正常 基因互作 一对基 因显性 纯合致死 两对基因显性纯合致死

测交 1∶1 1∶1 1∶1 1∶1∶1∶1 1∶2∶1 3∶1 1∶1∶1∶1 1∶1∶1∶1

(2024全国甲,32,10分)袁隆平研究杂交水稻,对粮食生产具有突出贡献。回答下列问题。

(1)用性状优良的水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,杂交子一代均表现雄性不育;杂交子一代与甲回交(回交是杂交后代与两个亲本之一再次交配),子代均表现雄性不育;连续回交获得性状优良的雄性不育品系(乙)。由此推测控制雄性不育的基因(A)位于 (填“细胞质”或“细胞核”)。

(2)将另一性状优良的水稻纯合体(丙)与乙杂交,F1均表现雄性可育,且长势与产量优势明显,F1即为优良的杂交水稻。丙的细胞核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达。基因R表达过程中,以mRNA为模板翻译产生多肽链的细胞器是 。F1自交子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为 。

(3)以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1自交得F2,则F2中与育性有关的表现型有 种。反交结果与正交结果不同,反交的F2中与育性有关的基因型有 种。

答案 (1)细胞质 (2)核糖体 3∶1 (3)1 3

解析 (1)若控制雄性不育的基因(A)位于细胞核,用水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株(A_)授粉,杂交子一代均表现雄性不育,则推测亲本基因型为aa(甲)×AA,杂交子一代为Aa(雄性不育),子一代(Aa)与甲(aa)回交,子代表型及比例为Aa(雄性不育)∶aa(雄性可育)=1∶1,不符合题意。若控制雄性不育的基因(A)位于细胞质,用水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,杂交子一代均表现雄性不育(性状和母本相同),杂交子一代(雄性不育,作母本)与甲回交,子代均表现雄性不育(性状和母本相同),符合题意。(2)核糖体为蛋白质产生的场所。由题干信息可知,丙的细胞核基因R的表达产物能够抑制基因A表达,且丙为纯合子,故推知丙的基因型为(a或A)RR(注:质基因写在括号中,以便区分),乙的基因型为(A)rr,丙与乙(雄性不育,只能作母本)杂交,F1基因型为(A)Rr,F1自交,只考虑质基因,质基因来自母本,子代均为(A);只考虑核基因,子代基因型及比例为R_∶rr=3∶1,(A)R_表现为雄性可育,(A)rr表现为雄性不育,故子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为3∶1。(3)甲的基因型为(a)rr,丙的基因型为(a或A)RR,由于反交结果与正交结果不同,则丙的基因型为(A)RR。以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1基因型为(a)Rr,F1自交得F2,F2基因型为(a)RR、(a)Rr、(a)rr,均为雄性可育,因此F2中与育性有关的表型为1种。以甲为父本与丙杂交(反交)得F1,F1基因型为(A)Rr,F1自交得F2,F2基因型为(A)RR(雄性可育)、(A)Rr(雄性可育)、(A)rr(雄性不育),反交的F2中与育性有关的基因型有3种。

知识拓展 高中生物学中的细胞质遗传

由于受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞,因此细胞质基因在遗传上的特点不同于细胞核基因(遵循孟德尔的遗传规律),而是具有母系遗传的特点,即不论正交还是反交,子代总是表现为母本性状的遗传现象。根据正、反交实验结果是否一致可以推断控制性状的基因是质基因还是核基因。正、反交结果一致,说明控制性状的基因是核基因;若不一致,且子代性状总是与母本性状相一致,说明控制性状的基因是质基因。

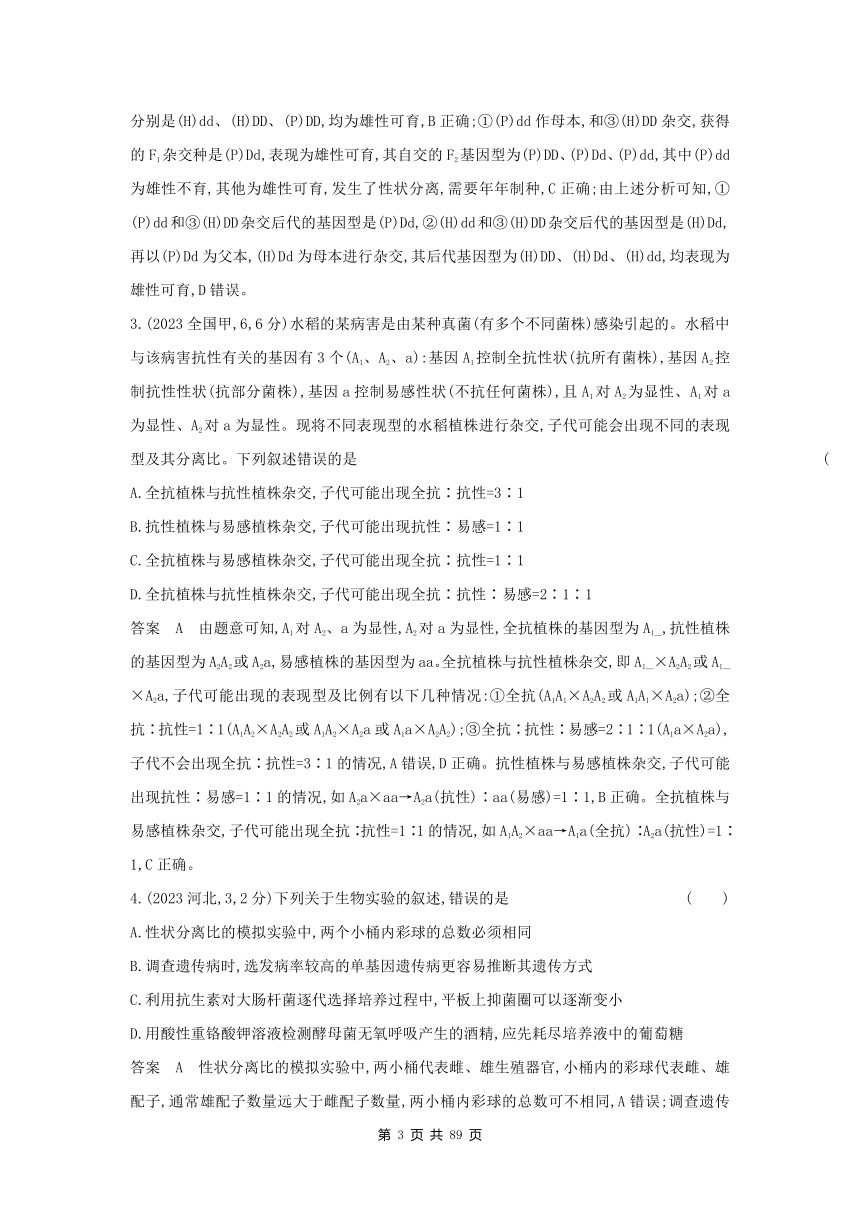

(2024浙江6月选考,25,12分)瓢虫鞘翅上的斑点图案多样而复杂。早期的杂交实验发现,鞘翅上的斑点图案是由某条染色体上同一位点(H基因位点)的多个等位基因(h、HC、HS、HSP等)控制的。HC、HS、HSP等基因各自在鞘翅相应部位控制黑色素的生成,分别使鞘翅上形成独特的斑点图案;基因型为hh的个体不生成黑色素,鞘翅表现为全红。通过杂交实验研究,并不能确定H基因位点的具体位置、序列等情况。回答下列问题:

(1)基因型为HCHC和HSHS两个体杂交,所得F1的表型与两个亲本均不同,如图1所示。F1的黑色凸形是基因型为 亲本的表型在F1中的表现,表明该亲本的黑色斑是 性状。若F1雌雄个体相互交配,F2表型的比例为 。

图1

(2)近期通过基因序列研究发现了P和G两个基因位点,推测其中之一就是H基因位点。为验证该推测,研究人员在翻译水平上分别阻止了P和G位点的基因表达,实验结果如表所示,结果表明,P位点就是控制黑色素生成的H基因位点,那么阻止P位点基因表达的实验结果对应表中哪两组 ,判断的依据是 。此外,还可以在 水平上阻止基因表达,以分析基因对表型的影响。

组1 组2 组3 组4

未阻止 表达

阻止 表达

(3)为进一步研究P位点基因的功能,进行了相关实验。两个大小相等的完整鞘翅P位点基因表达产生的mRNA总量,如图2中甲所示,说明P位点基因的表达可以促进鞘翅黑色素的生成,判断的理由是 ;黑底红点鞘翅面积相等的不同部位P位点基因表达产生的mRNA总量,如图2中乙所示,图中a、b、c部位mRNA总量的差异,说明P位点基因在鞘翅不同部位的表达决定 。

图2

(4)进一步研究发现,鞘翅上有产生黑色素的上层细胞,也有产生红色素的下层细胞,P位点基因只在产生黑色素的上层细胞内表达,促进黑色素的生成,并抑制下层细胞生成红色素。综合上述研究结果,下列对第(1)题中F1(HCHS)表型形成原因的分析,正确的有哪几项 。

A.F1鞘翅上,HC、HS选择性表达

B.F1鞘翅红色区域,HC、HS都不表达

C.F1鞘翅黑色凸形区域,HC、HS都表达

D.F1鞘翅上,HC、HS只在黑色区域表达

答案 (除特殊标注外,每空1分)(1)HCHC 显性 1∶2∶1 (2)组3和组4 组3和组4相应位点基因表达被阻止后,黑色素无法生成,表现为全红;组1和组2相应位点基因表达被阻止后,不影响黑色素的生成,表型不变(2分) 转录 (3)黑色素多的鞘翅mRNA总量高,黑色素少的鞘翅mRNA总量低 黑色素在鞘翅上不同部位的分布 (4)ABD(3分)

解析 (1)F1为杂合子(HCHS),杂合子的性状为显性性状,即黑色凸形为显性性状,F1杂交后代基因型及比例为1/4HCHC∶1/2HCHS∶1/4HSHS,因此F2表型的比例为1∶2∶1。(2)依据表格实验结果,组3、组4阻止P位点基因表达后,表现为全红,即黑色素不能生成,而组1、组2阻止相应基因表达后,黑色素的合成不受影响,表型不变,因此如果P位点就是控制黑色素生成的H基因位点,那么阻止P位点基因表达的实验结果对应表中组3、组4两组。基因表达包括转录和翻译过程,因此可在翻译水平上阻止基因表达,还可以在转录水平上阻止基因表达,以分析基因对表型的影响。(3)依据题图2中甲可知,两个大小相等的完整鞘翅P位点基因表达产生的mRNA总量多时,鞘翅表现为黑底红点(黑色素多,红色素少),mRNA总量少时,鞘翅表现为红底黑点(红色素多,黑色素少),可说明P位点基因的表达可以促进鞘翅黑色素的生成。依据题图2中乙可知,a部位mRNA总量最少,合成的黑色素最少,出现的红点最大;b部位mRNA总量最多,合成的黑色素最多。因此,依据图中a、b、c部位mRNA总量的差异及颜色可说明P位点基因在鞘翅不同部位的表达决定鞘翅上的斑点图案(即黑色素的分布)。(4)由题图1F1(HCHS) 表型可知,F1鞘翅上,既有黑色凸形(可由HCHC控制合成),又有黑色底(可由HSHS控制),是HC 、HS选择性表达的结果,A正确;F1鞘翅红色区域不合成黑色素,H基因可控制黑色素合成,因此在鞘翅红色区域HC、HS都不表达,HC、HS只在黑色区域表达,B、D正确;F1鞘翅黑色凸形区域 ,HC表达,C错误。

(2023天津,16)植酸合成酶基因A位于水稻4号染色体,其缺失导致水稻不能合成植酸而死亡。某小组对A进行基因编辑,获得2个突变基因,一个删除了3个相邻核苷酸(A-3),不影响植酸合成;另一个删除了25个相邻核苷酸(A-25),对植株的影响未知。

(1)在获得的AA-25植株中,A与A-25互称 基因。为研究A-25对植株的影响,以A-25被删除的序列设计正向引物,以其下游0.5 kb处的一段序列设计反向引物,通过PCR分析AA-25自交子代基因型,电泳发现所有样本的DNA均能扩增出目标条带,未发现无扩增条带样本的原因是 。在样本基因组DNA量及扩增条件一致时,目标条带的亮度有强有弱,亮度强的样本基因型是 ,比例为 。

(2)为进一步研究A-25对植株的影响,在A-3A-25愈伤组织中转入A,获得6号染色体插入一个A的植株,表示为A-3A-25A-,该植株自交子代中含有A-25A-25的比例为 。

(3)自然状态下水稻严格自交。某逆境下,A-3A-3植株的适应能力比AA及AA-3强,每代植株数增加10%。一株AA-3水稻在该逆境下自然繁殖,每代基因频率如表。请填写表格空白处(保留至小数点后一位)。

基因 子1代 子2代 ……

A % 46.9% ……

A-3 % 53.1% ……

此表表明,种群基因频率发生了变化,这种变化是 的结果。

答案 (1)等位 A-25纯合致死(A-25A-25植株死亡) AA 1/3(33.3%) (2)3/15(1/5或20%) (3)48.8 51.2 自然选择

解析 (1)由题意知,A-25与A-3为基因A分别删除了25个和3个相邻核苷酸而形成的,即A-25与A-3皆由基因A突变而来,故A-25、A-3与A互为等位基因。AA-25植株自交,后代理论上为AA∶AA-25∶A-25A-25=1∶2∶1。若以A-25被删除的序列设计正向引物,以其下游0.5 kb处的一段序列设计反向引物,利用这一对引物,通过PCR检测AA-25自交子代基因型时,由于缺乏正向引物,A-25基因无法被扩增,故A-25A-25个体的DNA不能扩增出目标条带。PCR分析结果显示该植株的全部后代的DNA都能扩增出目标条带,这说明A-25A-25个体无法存活。在样本基因组DNA量及扩增条件一致时,目标条带的亮度有强有弱,亮度强的样本基因型为AA,比例为1/3,亮度弱的样本基因型为AA-25,占比为2/3。(2)基因A-3和A-25位于4号染色体上,导入的A基因位于6号染色体上,故基因A-3/A-25和A的遗传遵循自由组合定律,植株A-3A-25A-减数分裂产生的配子为A-3A∶A-25A∶A-3-∶A-25-=1∶1∶1∶1,植株A-3A-25A-自交,后代中A-25A-25--个体死亡,比例为1/4×1/4=1/16,其余基因型个体存活,占比为1-1/16=15/16,其中含有A-25A-25的后代个体基因型为A-25A-25AA和A-25A-25A-,前者比例为1/4×1/4=1/16,后者比例为1/4×1/4×2=2/16,故存活个体中含A-25A-25的比例为(1/16+2/16)÷15/16=1/5。(3)植株AA-3自交,子代理论上为AA∶AA-3∶A3-A3-=1∶2∶1,由于逆境下A-3A-3植株每代数量增加10%,则子代中AA∶AA-3∶A-3A-3=10∶20∶11,由此可计算出子1代中A基因频率=10/41+1/2×20/41≈48.8%,A-3基因频率=11/41+1/2×20/41≈51.2%。在自然选择的作用下,有利变异个体有更多的机会产生后代,并使相应变异的基因频率增大,故种群基因频率的改变是自然选择的结果。

(2019课标全国Ⅲ,32,9分)玉米是一种二倍体异花传粉作物,可作为研究遗传规律的实验材料。玉米子粒的饱满与凹陷是一对相对性状,受一对等位基因控制。回答下列问题。

(1)在一对等位基因控制的相对性状中,杂合子通常表现的性状是 。

(2)现有在自然条件下获得的一些饱满的玉米子粒和一些凹陷的玉米子粒,若要用这两种玉米子粒为材料验证分离定律,写出两种验证思路及预期结果。

答案 (1)显性性状

(2)思路及预期结果

①两种玉米分别自交,若某些玉米自交后,子代出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

②两种玉米分别自交,在子代中选择两种纯合子进行杂交,F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

③让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交,如果F1都表现一种性状,则用F1自交,得到F2,若F2中出现3∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

④让子粒饱满的玉米和子粒凹陷的玉米杂交,如果F1表现两种性状,且表现为1∶1的性状分离比,则可验证分离定律。

解析 本题借助分离定律的相关知识,考查考生理解所学知识,并能对一些生物学问题进行初步探究的能力;试题主要考查科学探究素养中的方案设计要素。(1)在一对等位基因控制的相对性状中,通常杂合子表现的性状是显性性状。(2)分离定律是指杂合子形成配子时,等位基因发生分离并分别进入不同的配子中。验证分离定律常采用杂合子自交法或测交法。因未知所给玉米的基因型,可采用以下方案验证分离定律。思路①:两种玉米分别自交,若某玉米自交后代出现3∶1的性状分离比,则该玉米为杂合子,通过该玉米的自交后代性状分离比可验证分离定律。思路②:两种玉米分别自交,若子代都未发生性状分离,说明两种玉米都为纯合子,则让两种纯合子玉米杂交,获得F1,F1自交后代中若出现3∶1的性状分离比,即可验证分离定律。思路③:两种玉米杂交,若F1只出现一种性状,则该性状为显性性状,F1为显性性状的杂合子,F1自交后代中若出现3∶1的性状分离比,可验证分离定律。思路④:两种玉米杂交,若后代出现1∶1的性状分离比,则说明一种玉米为杂合子,另一种玉米为隐性纯合子,杂合子的测交可验证分离定律。

考点2 基因的自由组合定律

(2025河南,15,3分)现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株∶突变株均为3∶1。甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株∶突变株=9∶6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是( )

A.甲的基因型是AaBB或AABb

B.F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死

C.F2植株中性状能稳定遗传的占7/15

D.F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种

答案 D F2正常株∶突变株=9∶6,可推出正常株的基因型为A_B_,突变株的基因型为A_bb和aaB_,aabb致死,所以F1的基因型为AaBb,两个突变株亲本的基因型为AAbb和aaBB,甲和乙分别自交后正常株∶突变株为3∶1,说明甲基因型为AaBB或AABb,A、B正确;当A和B同时存在时才能为正常株,所以突变株A_bb和aaB_都可以稳定遗传,F2中性状能稳定遗传的个体占AABB(1/15)+A_bb(3/15)+aaB_(3/15)=7/15,C正确;当两个亲本都能产生AB的配子,子代才可能出现AABB的基因型,F2能产生AB配子的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb 4种,即F2交配能出现AABB基因型的亲本组合有4×4=16(种)[杂交情况下考虑正反交,若不考虑正反交,亲本组合有4+3+2+1=10(种)],D错误。

(2025湖北,12,2分)某学生重复孟德尔豌豆杂交实验,取一粒黄色圆粒F1种子(YyRr),培养成植株,成熟后随机取4个豆荚,所得32粒豌豆种子表型计数结果如表所示。下列叙述最合理的是( )

性状 黄色 绿色 圆粒 皱粒

个数(粒) 25 7 20 12

A.32粒种子中有18粒黄色圆粒种子,2粒绿色皱粒种子

B.实验结果说明含R基因配子的活力低于含r基因的配子

C.不同批次随机摘取4个豆荚,所得种子的表型比会有差别

D.该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比支持孟德尔分离定律

答案C 黄色圆粒种子理论值为18粒(32×9/16),绿色皱粒种子理论值为2粒(32×1/16),但实际数据中,黄色和圆粒的个数分别为25和20,无法直接推导组合性状的具体数值,A错误;该实验由于样本太少,不能得出含R基因配子的活力低于含r基因的配子,B错误;由于样本量小(仅4个豆荚,32粒种子),因此不同批次随机摘取4个豆荚可能由抽样误差而导致表型比有差别,C正确;由于样本数目太少,圆粒与皱粒实际比值为5∶3,不符合分离定律预期的3∶1,故该实验豌豆种子的圆粒与皱粒表型比不支持孟德尔分离定律,D错误。

(不定项)(2025山东,17,3分)果蝇体节发育与分别位于2对常染色体上的等位基因M、m和N、n有关,M对m、N对n均为显性。其中1对为母体效应基因,只要母本该基因为隐性纯合,子代就体节缺失,与自身该对基因的基因型无关;另1对基因无母体效应,该基因的隐性纯合子体节缺失。下列基因型的个体均体节缺失,能判断哪对等位基因为母体效应基因的是( )

A.MmNn B.MmNN C.mmNN D.Mmnn

答案 B 审题指导 根据题意,调控体节缺失的情况有两种:①一对等位基因有母体效应,②另一对等位基因隐性纯合。当具有母体效应的等位基因为M/m(或N/n)时,若母本提供一个m(或n)基因,则子代无论哪种基因型,即_m_ _(或_ _ _n),均表现为体节缺失;而不具母体效应的另一对等位基因N/n(或M/m)隐性纯合时,即该个体基因型为_ _ nn(或mm_ _)表现为体节缺失。据此可答题。

解析 根据审题指导,选项相关分析如表:

基因型 分析 判断

A MmNn 该基因型双杂合,无论是等位基因M/m还是N/n为母体效应基因,该个体都会表现为体节缺失

B MmNN 该基因型中的N基因纯合,不可能是母体效应基因(不存在母本提供的隐性基因),说明M/m属于母体效应基因 √

C mmNN 该基因型中m和N基因均纯合,无法排除是由母体基因型为mm(M/m为母体效应基因)遗传导致的,还是该个体自身mm纯合(M/m非母体效应基因)导致的

D Mmnn 无论是N/n为母体效应基因、M/m为母体效应基因,还是n基因纯合都可使该个体体节缺失

(2025湖南,14,4分)(不定项)红细胞凝集的本质是抗原—抗体反应。ABO血型分型依据如表。A和B抗原都在H抗原的基础上形成,基因H决定H抗原的形成,基因H缺失者血清中有抗A、抗B和抗H抗体。下列叙述错误的是( )

血型 红细胞膜上的抗原 血清中的抗体

A A 抗B

B B 抗A

AB A和B 抗A、抗B均无

O A、B均无 抗A、抗B

A.A和B抗原都是红细胞的分子标签

B.若按ABO血型分型依据,基因H缺失者的血型属于O型

C.O型血的血液与A型血的血清混合,会发生红细胞凝集

D.基因H缺失者的血液与基因H正常的O型血液混合,不会发生红细胞凝集

答案CD A和B抗原是红细胞膜上的特异性抗原分子,可作为血型识别的分子标签,A正确。A和B抗原的合成依赖H抗原,因此基因H缺失者无法合成A、B抗原,红细胞膜上无A和B抗原,按ABO血型分型依据为O型血,B正确。O型血的血液中,红细胞膜上无A和B抗原,A型血的血清中含抗B抗体,O型血的血液与A型血的血清混合,不会导致红细胞凝集,C错误。基因H缺失者的血清含有抗H抗体,而基因H正常的O型血的红细胞膜上有H抗原,当两者血液混合时,抗H抗体与H抗原结合,会导致红细胞凝集,D错误。

(2024湖北,17,2分)模拟实验是根据相似性原理,用模型来替代研究对象的实验。比如“性状分离比的模拟实验”(实验一)中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用不同颜色的彩球代表D、d雌雄配子;“建立减数分裂中染色体变化的模型”模拟实验(实验二)中可用橡皮泥制作染色体模型,细绳代表纺锤丝;DNA分子的重组模拟实验(实验三)中可利用剪刀、订书钉和写有DNA序列的纸条等模拟DNA分子重组的过程。下列实验中模拟正确的是( )

A.实验一中可用绿豆和黄豆代替不同颜色的彩球分别模拟D和d配子

B.实验二中牵拉细绳使橡皮泥分开,可模拟纺锤丝牵引使着丝粒分裂

C.实验三中用订书钉将两个纸条片段连接,可模拟核苷酸之间形成磷酸二酯键

D.向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球可模拟两对等位基因的自由组合

答案 C 实验一中为保证被抓取的概率相等,应选择大小相同的球,而绿豆和黄豆的大小不同,不能用来分别模拟D和d配子,A错误;实验二中着丝粒自行分裂,不需要纺锤丝的牵引,B错误;DNA分子重组是DNA分子片段重新组合,两个DNA片段通过磷酸键连接,即用订书钉将两个纸片段连接,可模拟核苷酸间形成的磷酸二酯键,C正确;若模拟两对等位基因的自由组合,需将模拟两对等位基因的小球分别放到甲、乙两个小桶内,而不是向实验一桶内添加代表另一对等位基因的彩球,D错误。

(2024湖北,18,2分)不同品种烟草在受到烟草花叶病毒(TMV)侵染后症状不同。研究者发现品种甲受TMV侵染后表现为无症状(非敏感型),而品种乙则表现为感病(敏感型)。甲与乙杂交,F1均为敏感型;F1与甲回交所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1。对决定该性状的N基因测序发现,甲的N基因相较于乙的缺失了2个碱基对。下列叙述正确的是( )

A.该相对性状由一对等位基因控制

B.F1自交所得的F2中敏感型和非敏感型的植株之比为13∶3

C.发生在N基因上的2个碱基对的缺失不影响该基因表达产物的功能

D.用DNA酶处理该病毒的遗传物质,然后导入正常乙植株中,该植株表现为感病

答案 D 假设该性状由一对等位基因控制,甲与乙杂交,F1均为敏感型,敏感型为显性性状,设敏感型基因为N',则非敏感型基因为N,甲(NN)与乙(N'N')杂交,F1均为敏感型(N'N),但F1与甲(NN)回交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比应为1∶1,与题干信息不符,A错误;假设该性状由两对独立遗传的等位基因控制,设敏感型相关基因为N'、O',则非敏感型基因为N、O,甲(NNOO)与乙(N'N'O'O')杂交,F1均为敏感型(N'NO'O),F1与甲(NNOO)回交,所得的子代中,敏感型与非敏感型植株之比为3∶1,与题干信息相符,F1自交所得的F2中敏感型和非敏感型植株之比应为15∶1,B错误;

甲的N基因相较于乙的缺失了2个碱基对,甲为非敏感型,乙为敏感型,发生在N基因上的2个碱基对的缺失影响了该基因表达产物的功能,C错误;烟草花叶病毒的遗传物质为RNA,用DNA酶处理该病毒的遗传物质,该病毒的遗传物质不会被水解,将该病毒导入正常乙植株中,该植株表现为感病,D正确。

(2023全国乙,6,6分)某种植物的宽叶/窄叶由等位基因A/a控制,A基因控制宽叶性状;高茎/矮茎由等位基因B/b控制,B基因控制高茎性状。这2对等位基因独立遗传。为研究该种植物的基因致死情况,某研究小组进行了两个实验,实验①:宽叶矮茎植株自交,子代中宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1;实验②:窄叶高茎植株自交,子代中窄叶高茎∶窄叶矮茎=2∶1。下列分析及推理中错误的是( )

A.从实验①可判断A基因纯合致死,从实验②可判断B基因纯合致死

B.实验①中亲本的基因型为Aabb,子代中宽叶矮茎的基因型也为Aabb

C.若发现该种植物中的某个植株表现为宽叶高茎,则其基因型为AaBb

D.将宽叶高茎植株进行自交,所获得子代植株中纯合子所占比例为1/4

答案 D 实验①中,宽叶矮茎(A_bb)植株自交,子代宽叶矮茎(A_bb)∶窄叶矮茎(aabb)=2∶1,可判断宽叶基因A纯合致死,同理,通过实验②可判断高茎B基因纯合致死,A正确;由子代性状分离比可推断实验①的亲本基因型为Aabb,由于AA纯合致死,子代宽叶矮茎基因型也为Aabb,B正确;由于AA和BB纯合致死,因此宽叶高茎个体的基因型应为AaBb,C正确;宽叶高茎(AaBb)植株自交,子代基因型及比例为AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶2∶2∶1,纯合子(aabb)的比例为1/9,D错误。

(2023新课标,5,6分)某研究小组从野生型高秆(显性)玉米中获得了2个矮秆突变体。为了研究这2个突变体的基因型,该小组让这2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1。若用A、B表示显性基因,则下列相关推测错误的是( )

A.亲本的基因型为aaBB和AAbb,F1的基因型为AaBb

B.F2矮秆的基因型有aaBB、AAbb、aaBb、Aabb,共4种

C.基因型是AABB的个体为高秆,基因型是aabb的个体为极矮秆

D.F2矮秆中纯合子所占比例为1/2,F2高秆中纯合子所占比例为1/16

答案 D 根据题干信息“2个矮秆突变体(亲本)杂交得F1,F1自交得F2,发现F2中表型及其比例是高秆∶矮秆∶极矮秆=9∶6∶1”分析可得出,玉米高秆和矮秆受两对等位基因控制,且两对等位基因的遗传符合基因的自由组合定律;推断F1的基因型是AaBb,F2中高秆的基因型是A_B_,矮秆的基因型为A_bb、aaB_,极矮秆的基因型为aabb,结合亲本的性状(均为矮秆突变体)和F1的基因型可推测亲本的基因型是aaBB和AAbb,A、C正确。结合上述分析可知,F2矮秆的基因型有AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,共4种,B正确。F2矮秆中纯合子(AAbb、aaBB)占比为2/6=1/3,F2高秆中纯合子(AABB)占比为1/9,D错误。

(2022天津,9,4分)染色体架起了基因和性状之间的桥梁,有关叙述正确的是 ( )

A.性状都是由染色体上的基因控制的

B.相对性状分离是由同源染色体上的等位基因分离导致的

C.不同性状自由组合是由同源染色体上的非等位基因自由组合导致的

D.可遗传的性状改变都是由染色体上的基因突变导致的

答案 B 生物的性状除了受染色体上的基因控制,还可受细胞质(如线粒体、叶绿体)中基因的控制,同时,生物的性状也不完全是由基因决定的,环境对性状也有着重要影响,A错误;相对性状是由同源染色体上的等位基因控制的,在减数分裂时,同源染色体的分离会导致等位基因分离,形成不同的配子,最终导致相对性状的分离,B正确;不同性状自由组合是由非同源染色体上的非等位基因自由组合导致的,同源染色体上的非等位基因不能自由组合,C错误;可遗传变异导致可遗传的性状改变,可遗传变异除基因突变外,还包括基因重组和染色体变异,另外,表观遗传也可能造成可遗传的性状改变,D错误。

(2022湖南,15,4分)果蝇的红眼对白眼为显性,为伴X遗传,灰身与黑身、长翅与截翅各由一对基因控制,显隐性关系及其位于常染色体或X染色体上未知。纯合红眼黑身长翅雌果蝇与白眼灰身截翅雄果蝇杂交,F1相互杂交,F2中体色与翅型的表现型及比例为灰身长翅∶灰身截翅∶黑身长翅∶黑身截翅=9∶3∶3∶1。F2表现型中不可能出现 ( )

A.黑身全为雄性 B.截翅全为雄性

C.长翅全为雌性 D.截翅全为白眼

答案 AC F2中,灰身长翅∶灰身截翅∶黑身长翅∶黑身截翅=9∶3∶3∶1,这说明控制灰身与黑身、长翅与截翅的两对等位基因独立遗传,且灰身和长翅为显性性状。若F2中黑身全为雄性,说明果蝇的体色遗传与性别相关,为伴X遗传,则亲本果蝇基因型为XbXb和XBY(设黑身与灰身由基因B/b控制),F1基因型为XBXb 、XbY, F2基因型为XbXb(黑身雌)、XBXb(灰身雌)、XbY(黑身雄)、XBY(灰身雄),F2中黑身也有雌性,假设不成立,A不可能;同理,若果蝇的翅型遗传与性别相关,为伴X遗传,亲本基因型为XADXAD和XadY(设红眼与白眼由基因A/a控制,长翅与截翅由基因D/d控制),F1基因型为XADXad、XADY,F2基因型及比例为:XADXAD(红眼长翅雌)∶XADXad(红眼长翅雌)∶XADY(红眼长翅雄)∶XadY(白眼截翅雄)=1∶1∶1∶1,故B、D可能存在,C不可能。

(2022全国甲,6,6分)某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上。A/a控制花粉育性,含A的花粉可育;含a的花粉50%可育、50%不育。B/b控制花色,红花对白花为显性。若基因型为AaBb的亲本进行自交,则下列叙述错误的是 ( )

A.子一代中红花植株数是白花植株数的3倍

B.子一代中基因型为aabb的个体所占比例是1/12

C.亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍

D.亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等

答案 B 某种自花传粉植物的等位基因A/a和B/b位于非同源染色体上,说明这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,基因型为AaBb的亲本自交,可以拆分成Aa自交和Bb自交,再将后代自由组合,图示如下:

位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合互不干扰,所以子一代中红花植株(1/4BB+1/2Bb)数是白花植株(1/4bb)数的3倍,A正确。Aa自交,子一代的基因型及比例为1/3AA、1/2Aa、1/6aa;Bb自交,子一代的基因型及比例为1/4BB、1/2Bb、1/4bb,所以子一代中基因型为aabb的个体所占比例为1/6×1/4=1/24,B错误。该亲本产生的雄配子种类及比例为1/2A(可育)、1/4a(可育)、1/4a(不育),故该亲本产生的可育雄配子数是不育雄配子数的3倍,C正确。由于基因A/a与基因B/b的分离或组合互不干扰,且从基因B/b的角度考虑,该亲本产生的雄配子为1/2B、1/2b,因此该亲本产生的含B的可育雄配子数与含b的可育雄配子数相等,D正确。

(2022山东,6,2分)野生型拟南芥的叶片是光滑形边缘,研究影响其叶片形状的基因时,发现了6个不同的隐性突变,每个隐性突变只涉及1个基因。这些突变都能使拟南芥的叶片表现为锯齿状边缘。利用上述突变培育成6个不同纯合突变体①~⑥,每个突变体只有1种隐性突变。不考虑其他突变,根据表中的杂交实验结果,下列推断错误的是 ( )

杂交组合 子代叶片边缘

①×② 光滑形

①×③ 锯齿状

①×④ 锯齿状

①×⑤ 光滑形

②×⑥ 锯齿状

A.②和③杂交,子代叶片边缘为光滑形 B.③和④杂交,子代叶片边缘为锯齿状

C.②和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形 D.④和⑤杂交,子代叶片边缘为光滑形

答案 C 两突变体杂交,若子代叶片边缘为光滑形(野生型),说明这两种突变是由不同基因突变而来的,突变基因互为非等位基因;若子代叶片边缘为锯齿状(突变型),说明这两种突变是由同一基因突变而来的,突变基因互为等位基因。分析杂交实验结果,可得①③④是由同一基因突变而来的,B正确。①与②是不同基因的突变,所以②和③是不同基因的突变,A正确。①与②是不同基因的突变,①与⑤也是不同基因的突变,但不能确定②和⑤突变基因的关系,C无法判断。①和⑤是不同基因的突变,故④与⑤是不同基因的突变,D正确。

(2021浙江6月选考,3,2分)某玉米植株产生的配子种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1。若该个体自交,其F1中基因型为YyRR个体所占的比例为( )

A.1/16 B.1/8 C.1/4 D.1/2

答案 B 该玉米植株产生配子的种类及比例为YR∶Yr∶yR∶yr=1∶1∶1∶1,所以该玉米的基因型为YyRr,将两对等位基因分开考虑,Yy个体自交产生Yy的概率为1/2,Rr个体自交产生RR的概率为1/4,故该玉米自交,F1中基因型为YyRR个体所占比例为1/2×1/4=1/8,B正确。

(2021湖北,19,2分)甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种。 甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如下表。

组别 杂交组合 F1 F2

1 甲×乙 红色籽粒 901红色籽粒,699 白色籽粒

2 甲×丙 红色籽粒 630红色籽粒,490白色籽粒

根据结果,下列叙述错误的是( )

A.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比为9红色∶7白色

B.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制

C.组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为3红色∶1白色

D.组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为1红色∶1白色

答案 C 组1中的F2中红色∶籽粒∶白色∶籽粒∶约为9∶7,组2中的F2中红色籽粒∶白色籽粒=9∶7,可判断红色籽粒至少含有两对显性基因,且F1均为双杂合个体。根据甲与乙、丙杂交后代均为双杂合个体,可判断玉米籽粒颜色至少由三对基因控制,B正确。

(2021全国乙,6,6分)某种二倍体植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制(杂合子表现显性性状)。已知植株A的n对基因均杂合。理论上,下列说法错误的是( )

A.植株A的测交子代会出现2n种不同表现型的个体

B.n越大,植株A测交子代中不同表现型个体数目彼此之间的差异越大

C.植株A测交子代中n对基因均杂合的个体数和纯合子的个体数相等

D.n≥2时,植株A的测交子代中杂合子的个体数多于纯合子的个体数

答案 B 该植物的n个不同性状由n对独立遗传的基因控制,且杂合子表现显性性状,植株A的n对基因均杂合,每对基因测交子代均有两种表现型,根据乘法原理,n对基因重组后子代会出现2×2×……×2(共n个2)=2n种不同表现型且比例为1∶1∶1∶……∶1(共2n个1),植株A测交子代中不同表现型个体数目均相等,A正确,B错误;测交子代n对基因均杂合和纯合子的比例均为1/2n,C正确;测交子代中纯合子的比例是1/2n,杂合子的比例为1-1/2n,当n≥2时,杂合子的比例大于纯合子的比例,D正确。

(2020浙江7月选考,18,2分)若某哺乳动物毛发颜色由基因De(褐色)、Df(灰色)、d(白色)控制,其中De和Df分别对d完全显性。毛发形状由基因H(卷毛)、h(直毛)控制。控制两种性状的等位基因均位于常染色体上且独立遗传。基因型为DedHh和DfdHh的雌雄个体交配。下列说法正确的是 ( )

A.若De对Df共显性、H对h完全显性,则F1有6种表现型

B.若De对Df共显性、H对h不完全显性,则F1有12种表现型

C.若De对Df不完全显性、H对h完全显性,则F1有9种表现型

D.若De对Df完全显性、H对h不完全显性,则F1有8种表现型

答案 B 完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1与显性亲本的表现完全一致的现象。不完全显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1表现为双亲的中间类型的现象。共显性是指具有相对性状的两个亲本杂交,所得的F1个体同时表现出双亲的性状。若De对Df共显性, 则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,控制两种性状的等位基因独立遗传,根据乘法原则,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,A错误。若H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,结合A项对De和Df的分析,可知DedHh和DfdHh杂交子代有12种表现型,B正确。若De对Df不完全显性,则Ded和Dfd杂交子代有4种表现型;H对h完全显性,则Hh和Hh杂交子代有2种表现型,DedHh和DfdHh杂交子代有8种表现型,C错误。若De对Df完全显性, Ded和Dfd杂交子代有3种表现型;H对h不完全显性,则Hh和Hh杂交子代有3种表现型,DedHh和DfdHh杂交子代有9种表现型,D错误。

(2020浙江7月选考,23,2分)某植物的野生型(AABBcc)有成分R,通过诱变等技术获得3个无成分R的稳定遗传突变体(甲、乙和丙)。突变体之间相互杂交,F1均无成分R。然后选其中一组杂交的F1(AaBbCc)作为亲本,分别与3个突变体进行杂交,结果见表:

杂交编号 杂交组合 子代表现型(株数)

Ⅰ F1×甲 有(199),无(602)

Ⅱ F1×乙 有(101),无(699)

Ⅲ F1×丙 无(795)

注:“有”表示有成分R,“无”表示无成分R

用杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,理论上其后代中有成分R植株所占比例为 ( )

A.21/32 B.9/16 C.3/8 D.3/4

答案 A 杂交Ⅰ中,F1×甲的子代中有∶无=1∶3,即A_B_cc占1/4,可推出甲的基因型为AAbbcc或aaBBcc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为A_Bbcc(AABbcc∶AaBbcc=1∶1)或AaB_cc(AaBBcc∶AaBbcc=1∶1); 杂交Ⅱ中,由于F1×乙的子代中有∶无=1∶7,即A_B_cc占1/8,则可推出乙的基因型为aabbcc,继而得到子代中有成分R植株的基因型为AaBbcc。那么,杂交Ⅰ子代中有成分R植株与杂交Ⅱ子代中有成分R植株杂交,即A_Bbcc×AaBbcc或AaB_cc×AaBbcc。以前一杂交组合计算,由Bb×Bb得到B_为3/4,由A_×Aa得到A_为7/8,所以其后代中有成分R植株所占比例为3/4×7/8=21/32,后一杂交组合同理,A正确。

(2018浙江4月选考,28,2分)为研究某种植物3种营养成分(A、B和C)含量的遗传机制,先采用CRISPR/Cas9基因编辑技术,对野生型进行基因敲除突变实验,经分子鉴定获得3个突变植株(M1、M2和M3)。其自交一代结果见表,表中高或低指营养成分含量高或低。

植株(表现型) 自交一代植株数目(表现型)

野生型(A低B低C高) 150(A低B低C高)

M1(A低B低C高) 60(A高B低C低) 181(A低B低C高) 79(A低B低C低)

M2(A低B低C高) 122(A高B低C低) 91(A低B高C低) 272(A低B低C高)

M3(A低B低C高) 59(A低B高C低) 179(A低B低C高) 80(A低B低C低)

下列叙述正确的是( )

A.从M1自交一代中取纯合的(A高B低C低)植株,与M2基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代中只出现(A高B低C低)和(A低B低C高)两种表现型,且比例一定是1∶1

B.从M2自交一代中取纯合的(A低B高C低)植株,与M3基因型相同的植株杂交,理论上其杂交一代中,纯合基因型个体数∶杂合基因型个体数一定是1∶1

C.M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,说明其中一个同源染色体上一定是由基因敲除缺失了一个片段

D.可从突变植株自交一代中取A高植株与B高植株杂交,从后代中选取A和B两种成分均高的植株,再与C高植株杂交,从杂交后代中能选到A、B和C三种成分均高的植株

答案 A 本题以对突变体植物实验分析结果为背景,考查学生获得信息、分析问题、解决问题的能力,属于对科学思维素养中模型与建模、批判性思维等要素的考查。由3个突变植株(M1、M2和M3)的表现型与野生型的表现型相同可知三种突变均为隐性突变,从突变植株自交一代植株的表现型比例来看,均是双杂合子自交后代9∶3∶3∶1表现型比例的变形,可以推出M1、M2、M3均为双杂合子,各对基因之间遵循自由组合定律。因此野生型的基因型为AABBCC,由野生型基因型为AABBCC及表现型A低B低C高推出,A、B、C三种基因间的关系如图:

M1、M2和M3的基因型可能为AaBbCC、AABbCc、AaBBCc,由表中数据可知:M1自交一代A高B低C低∶A低B低C高∶A低B低C低≈3∶9∶4;M2自交一代A高B低C低∶A低B高C低∶A低B低C高≈4∶3∶9;M3自交一代A低B高C低∶A低B低C高∶A低B低C低≈3∶9∶4。若突变体基因型为AaBbCC,则自交一代为9A_B_CC(A低B低C高)∶3A_bbCC(A高B低C低)∶3aaB_CC(A低B低C低)∶1aabbCC(A低B低C低),与M1自交一代结果相同,因此M1基因型为AaBbCC;若突变体基因型为AABbCc,则自交一代为9AAB_C_(A低B低C高)∶3AAB_cc(A低B高C低)∶3AAbbC_(A高B低C低)∶1AAbbcc(A高B低C低),与M2自交一代结果相同,因此M2基因型为AABbCc;若突变体基因型为AaBBCc,则自交一代为9A_BBC_(A低B低C高)∶3A_BBcc(A低B高C低)∶3aaBBC_(A低B低C低)∶1aaBBcc(A低B低C低),与M3自交一代结果相同,因此M3基因型为AaBBCc。M1自交一代中纯合的(A高B低C低)植株基因型为AAbbCC,与M2基因型相同的植株即AABbCc杂交,子代表现型分别为AABbC_(A低B低C高)∶AAbbC_(A高B低C低)=1∶1,A正确;M2自交一代中纯合的(A低B高C低)植株基因型为AABBcc,与M3基因型相同的植株即AaBBCc杂交,子代基因型分别为AABBCc、AABBcc、AaBBCc、AaBBcc,其中,纯合基因型个体数∶杂合基因型个体数=1∶3,B错误;采用CRISPR/Cas9基因编辑技术对野生型进行基因敲除,其原理是先将双链DNA断裂,后在DNA自我修复过程中随机插入、缺失或替换几个甚至几十个碱基,这种变异本质上还是基因突变,而M3在产生花粉的减数分裂过程中,某对同源染色体有一小段没有配对,很可能是其中一个同源染色体发生了染色体结构变异如缺失、重复等而导致的,而不是因为基因敲除,C错误;A高植株的基因型为A_bb_ _,B高植株的基因型为A_B_cc,C高植株的基因型为A_B_C_,不可能培养出A、B两种成分均高的植株,更不可能培养出A、B和C三种成分均高的植株,D错误。

(2017课标全国Ⅱ,6,6分)若某哺乳动物毛色由3对位于常染色体上的、独立分配的等位基因决定,其中,A基因编码的酶可使黄色素转化为褐色素;B基因编码的酶可使该褐色素转化为黑色素;D基因的表达产物能完全抑制A基因的表达;相应的隐性等位基因a、b、d的表达产物没有上述功能。若用两个纯合黄色品种的动物作为亲本进行杂交,F1均为黄色,F2中毛色表现型出现了黄∶褐∶黑=52∶3∶9的数量比,则杂交亲本的组合是( )

A.AABBDD×aaBBdd,或AAbbDD×aabbdd

B.aaBBDD×aabbdd,或AAbbDD×aaBBDD

C.aabbDD×aabbdd,或AAbbDD×aabbdd

D.AAbbDD×aaBBdd,或AABBDD×aabbdd

答案 D 本题通过问题探讨的形式考查对自由组合定律的分析与判断,属于对科学思维素养的考查。根据题干中的信息可以确定这三对基因的关系,用图表示:

黄色毛个体的基因型为aa_ _ _ _或者A_ _ _D_,褐色毛个体的基因型为A_bbdd,黑色毛个体的基因型为A_B_dd;根据F2中表现型数量比为52∶3∶9可得比例之和为52+3+9=64,即43,说明F1的基因型中三对基因均为杂合,四个选项中只有D选项子代三对基因均杂合,D正确,A、B、C错误。

(2016课标全国Ⅲ,6,6分)用某种高等植物的纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花。若F1自交,得到的F2植株中,红花为272株,白花为212株;若用纯合白花植株的花粉给F1红花植株授粉,得到的子代植株中,红花为101株,白花为302株。根据上述杂交实验结果推断,下列叙述正确的是( )

A.F2中白花植株都是纯合体

B.F2中红花植株的基因型有2种

C.控制红花与白花的基因在一对同源染色体上

D.F2中白花植株的基因型种类比红花植株的多

答案 D 根据题意,由纯合红花植株与纯合白花植株进行杂交,F1全部表现为红花,F1自交得到的F2植株中红花∶白花≈9∶7,可推知红花与白花由两对独立遗传的等位基因控制(假设相关基因用A、a和B、b表示),即两对等位基因位于两对同源染色体上,C错误;双显性(A_B_)基因型(4种)的植株表现为红花,B错误;单显性(A_bb和aaB_)和双隐性(aabb)基因型的植株均表现为白花,所以F2中白花植株有的为纯合体,有的为杂合体,A错误;F2中白花植株共有5种基因型,比红花植株(4种)基因型种类多,D正确。

方法技巧 对F1植株自交产生的F2植株利用统计学方法处理,得出“红花∶白花≈9∶7”是解答本题的突破口。

(2025江苏,24,12分)某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如下。请回答下列问题:

(1)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成有 ;F2中黑眼个体基因型有 种。

(2)组别②亲本的基因型为 ;F2中黑眼个体随机杂交,后代表型及比例为 。

(3)组别③的亲本基因型组合可能有 。

(4)已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX为雌性,XO为雄性。若X染色体上有一显性基因H,抑制A基因的作用。基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2。

(ⅰ)F2中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为 ;F2中白眼个体基因型有 种。

(ⅱ)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有 。

(ⅲ)若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有 个。

答案 (1)AB、Ab、aB、ab 6 (2)AABB×aaBB 黑眼∶黄眼=8∶1 (3)AaBB×aaBB、AaBb×aaBB、AaBB×aaBb、Aabb×aaBB (4)(ⅰ)黑眼∶黄眼∶白眼=12∶15∶5 8 (ⅱ)aabbXHXh、aabbXhXh (ⅲ)3 200

解析 (1)据题干知,两对等位基因遗传符合自由组合定律。B、b分别控制黄眼、白眼且基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用,推知A___表现为黑眼,aaB_表现为黄眼,aabb表现为白眼。由组别①中F2的比例12∶3∶1,是9∶3∶3∶1的变式,则F1黑眼的基因型为AaBb,其产生配子的基因组成有AB、Ab、aB、ab,F1自交,产生F2中黑眼个体基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb、AAbb、Aabb共6种。(2)组别②中F1黑眼自交,F2为黑眼(A___)和黄眼(aaB_),且为3∶1的比例(符合单杂合子自交性状分离比),可推知F1的黑眼基因型都为AaBB,则亲本的黑眼、黄眼基因型分别为AABB、aaBB。F2中黑眼的基因型及比例为AABB∶AaBB=1∶2,其产生配子的种类及比例为AB∶aB=2∶1,其随机交配,后代的基因型及比例为AABB∶AaBB∶aaBB=4∶4∶1,则表型及比例为黑眼∶黄眼=8∶1。(3)组别③中,亲本基因型黑眼可写成A___,黄眼有aaBB、aaBb,再根据F1的表型只有2种且黑眼∶黄眼为1∶1,不存在白眼(aabb),F1均为B_,即亲本B/b相关基因型为BB×__(BB、Bb、bb),F1性状比例为1∶1,说明亲本A/a相关基因型为Aa×aa,符合的亲本基因型组合有AaBB×aaBB、AaBb×aaBB、AaBB×aaBb、Aabb×aaBB。(4)(ⅰ)(ⅱ)基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2,依据H对A有抑制作用,则黑眼基因型为A_B_Xh_、A_bbXh_,黄眼基因型为A_B_XH_、aaB_XH_、aaB_Xh_,白眼基因型为aabbXH_、aabbXh_和A_bbXH_,可用拆分法分析子代表型,结果用表格统计:

9A_B_ 3A_bb 3aaB_ 1aabb

1XH_ 9黄 3白 3黄 1白

1Xh_ 9黑 3黑 3黄 1白

故F2中黑眼∶黄眼∶白眼=12∶15∶5,其中白眼个体基因型为AAbbXHXh、AabbXHXh、AAbbXHO、AabbXHO、aabbXHXh、aabbXhXh、aabbXHO、aabbXhO,共8种基因型;F2白眼雌性个体基因型为AAbbXHXh、AabbXHXh、aabbXHXh、aabbXhXh,测交时(即与aabbXhO交配),只有aabbXHXh、aabbXhXh这两种基因型个体后代不会发生性状分离。(ⅲ)F2纯合黑眼雌性个体的基因型为AABBXhXh、AAbbXhXh,在F2群体中所占比例为1/16×1/4+1/16×1/4=1/32,故若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有100÷1/32=3 200(个)。

(2025广东,19,13分)在繁育陶赛特绵羊的过程中,发现一只臀部骨骼肌尤为发达、产肉量高(美臀)的个体。研究发现,美臀性状由单基因(G/g)突变所导致,以常染色体显性方式遗传。此外,美臀性状仅在杂合子中,且G基因来源于父本时才会表现;母本来源的G基因可通过其雄性子代使下一代杂合子再次表现美臀性状。

回答下列问题:

(1)育种人员将美臀公羊和野生型正常母羊杂交,子一代中美臀羊的理论比例为 ;选择子一代中的美臀羊杂交,子二代中美臀羊的理论比例为 。

(2)由于羊角具有一定的伤害性,育种人员尝试培育美臀无角羊。陶赛特绵羊另一条常染色体上R基因的隐性突变导致无角性状产生,如图a进行杂交,P美臀有角羊应作为 (填“父本”或“母本”),便于从F1中选择亲本;若要实现F3中美臀无角个体比例最高,应在F2中选择亲本基因型为 。

a

(3)研究发现,美臀性状由G基因及其附近基因(图b)共同参与调控,其中D基因调控骨骼肌发育,其高表达使羊产生美臀性状;M基因的表达则抑制D基因的表达。来自父本的G基因使D基因高表达,而来自母本、具有相同序列的G基因只促进M基因的表达,这种遗传现象属于 ,GG基因型个体的体型正常,推测其原 。

(4)在育种过程中,较难实现美臀无角性状稳定遗传,考虑到胚胎操作过程较繁琐,可采集并保存 ,用于美臀无角羊的人工繁育。

答案(1)1/2 1/4 (2)父本 GGrr(父本)、ggrr(母本) (3)表观遗传 GG个体含有来自父母双方的G基因,其中来自母本的G基因促进M基因表达,M基因表达又会抑制D基因表达,使其不能高表达产生美臀性状 (4)基因组成为Gr的精子

审题指导 解答本题的关键:只有基因型为Gg,且G基因来自父本的个体才表现为美臀性状。(3)题中需注意G基因对D和M基因在父本和母本中的影响的区别。

解析 (1)美臀公羊(基因型为Gg,且G基因来自父本)和野生型正常母羊(gg)杂交,子代基因型及比例为Gg∶gg=1∶1,子一代中基因型为Gg的个体中的G基因来自父本,表现为美臀性状,所以子一代中美臀羊理论比例为1/2;子一代的美臀羊(Gg)相互杂交,子代基因型及比例为GG∶Gg∶gg=1∶2∶1,其中只有G基因来自父本,且基因型为Gg的个体才表现美臀性状,分析可得子二代中美臀羊理论比例为1/4。(2)为了便于从F1中选择合适的亲本,选择的依据是是否表现美臀性状,而美臀性状在G基因来源于父本时才表现,所以P中美臀有角羊应作为父本;据图a可知,F1中基因型为GgRr的雌雄个体杂交,得到的F2个体基因型为GGRR、GGRr、GgRr、GgRR、GGrr、Ggrr、ggRR、ggRr、ggrr,为实现F3中美臀无角个体比例最高,应选择F2中基因型为GGrr的公羊和基因型为ggrr的母羊。(3)据题意描述,来自父本和母本的G基因序列相同但对M基因表达影响不同,导致子代性状不同,这属于表观遗传。据题意可知,来自父本的G基因使D基因高表达,来自母本的G基因只促进M基因表达,而M基因表达抑制D基因表达,使得基因型为GG的个体只能表现为体型正常。(4)为了免去胚胎操作过程的繁琐,可以从基因型为GGrr的公羊中采集基因型为Gr的精子并保存,然后用这些精子对基因型为ggrr的母羊进行人工授精,就可以得到美臀无角羊了。

(2025浙江1月选考,23,14分)谷子(2n=18)俗称小米,是起源于我国的重要粮食作物,自花授粉。已知米粒颜色有黄色、浅黄色和白色,由等位基因E和e控制,其中白色(ee)是米粒中色素合成相关酶的功能丧失所致。锈病是谷子的主要病害之一。抗锈病和感锈病由等位基因R和r控制。现有黄色感锈病的栽培种和白色抗锈病的农家种,欲选育黄色抗锈病的品种。

回答下列问题:

(1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗浸泡在45~46 ℃温水中10 min,目的是 ,再授以农家种的花粉。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗进行 处理。同时,以栽培种为父本进行反交。

(2)正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数如表所示。

表型 黄色 抗锈病 浅黄色 抗锈病 白色 抗锈病 黄色 感锈病 浅黄色 感锈病 白色 感锈病

F2 (株) 120 242 118 40 82 39

从F2中选出黄色抗锈病的甲和乙,浅黄色抗锈病的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。

①栽培种与农家种杂交获得的F1产生 种基因型的配子,甲的基因型是 ,乙连续自交得到的子二代中,纯合黄色抗锈病的比例是 。杂交选育黄色抗锈病品种,利用的原理是 。

②写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解。

(3)谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18)。20世纪80年代开始,作物栽培中长期大范围施用除草剂,由于除草剂的 作用,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加。若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,可采用的方法有 (答出2点即可)。

答案 (14分,除了特殊标注外,其余每空1分) (1)人工去雄 套袋 (2)4 EERR 3/8(2分) 基因重组

(4分,亲本基因型和表型1分,子代基因型和表型1分,符号和配子1分,比例1分。)

(3)选择/自然选择 远缘杂交、体细胞杂交、转基因技术(2分,3个答案任选2个给分)

解析 (1)授粉前,将处于盛花期的栽培种谷穗用温水浸泡处理,再授以农家种的花粉,说明温水浸泡处理的目的是人工去雄。为防止其他花粉的干扰,对授粉后的谷穗需进行套袋处理。(2)由(1)可知,正交是以栽培种为母本、以农家种为父本,反交是以栽培种为父本、以农家种为母本。正反交得到的F1全为浅黄色抗锈病,F2的表型及其株数如表所示,则黄色抗锈病︰浅黄色抗锈病︰白色抗锈病︰黄色感锈病︰浅黄色感锈病︰白色感锈病≈3∶6∶3∶1∶2∶1,即黄色∶浅黄色∶白色=1∶2∶1和抗锈病∶感锈病=3∶1,从而知黄色对白色为不完全显性,抗锈病对感锈病为显性,F1浅黄色抗锈病的基因型为EeRr,亲本黄色感锈病的栽培种基因型为EErr和白色抗锈病的农家种基因型为eeRR。从F2中选出黄色抗锈病(EER_)的甲和乙,浅黄色抗锈病(EeR_)的丙。甲自交子一代全为黄色抗锈病,乙自交子一代为黄色抗锈病和黄色感锈病,丙自交子一代为黄色抗锈病、浅黄色抗锈病和白色抗锈病。可推知:甲基因型为EERR,乙基因型为EERr,丙基因型为EeRR。①栽培种与农家种杂交获得的F1基因型为EeRr,产生4种配子,甲的基因型是EERR。乙(EERr)连续自交得到的子二代(自交子一代基因型及比例为1EERR∶2EERr∶1EErr,再分别自交一代得到子二代的基因型及比例为3EERR∶2EERr∶3EErr)中,纯合黄色抗锈病(EERR)的比例是3/8。杂交选育黄色抗锈病品种利用了基因重组的原理。②黄色抗锈病的乙基因型为EERr,浅黄色抗锈病的丙基因型为EeRR,从而可以写出乙×丙杂交获得子一代的遗传图解,具体详见答案。(3)作物栽培中长期大范围施用除草剂,抗除草剂的青狗尾草个体比例逐渐增加,说明除草剂选择了抗除草剂的个体。谷子的祖先是野生青狗尾草(2n=18),若利用抗除草剂的青狗尾草培育抗除草剂的谷子,考虑谷子(2n=18)与青狗尾草是两个不同物种,存在生殖隔离,可采用远缘杂交、体细胞杂交、转基因技术方法来培育抗除草剂的谷子。

(2025陕晋青宁,18,11分)某芸香科植物分泌腔内的萜烯等化合物可抗虫害。纯合栽培品种(X)果实糖分含量高,叶全缘,但没有分泌腔;而野生纯合植株(甲)叶缘齿状,具有发达的分泌腔。我国科研人员发现A基因和B基因与该植物叶缘形状、分泌腔形成有关。对植株甲进行基因敲除后得到植株乙、丙、丁,其表型如表。回答下列问题。

植株 叶缘 分泌腔

甲(野生型) 齿状 有

乙(敲除A基因) 全缘 无

丙(敲除B基因) 齿状 无

丁(敲除A基因和B基因) 全缘 无

(1)由表分析可知,控制叶缘形状的基因是 ,控制分泌腔形成的基因是 。

(2)为探究A基因和B基因之间的调控关系,在植株乙中检测到B基因的表达量显著减少,而植株丙中A基因的表达量无变化,说明 。

(3)为探究A基因与B基因在染色体上的位置关系,不考虑突变及其他基因的影响,选择表中的植株进行杂交,可选择的亲本组合是 ,F1自交得到F2,若F2的表型及比例为 ,则A、B基因位于两对同源染色体上。在此情况下结合图中杂交结果,可推测栽培品种(X)的 (填“A”“B”或“A和B”)基因功能缺陷,可引入相应基因来提高栽培品种的抗虫品质。

答案 (1)A A和B (2)A基因促进B基因表达,而B基因不参与调控A基因表达 (3)甲和丁(或乙和丙) 齿状有分泌腔∶齿状无分泌腔∶全缘无分泌腔=9∶3∶4 A

【解析】(1)乙、丙与甲对比,敲除A基因时叶缘形状才由齿状变为全缘,说明A基因控制叶缘形状;无论是敲除基因A还是基因B或者A、B基因,分泌腔都由有变为无,说明A、B基因都与分泌腔的形成有关。(2)由本小题题干可知:乙(敲除A基因)中B基因的表达量显著减少,说明A基因的表达产物能促进B基因的表达;丙(敲除B基因)中A基因表达量无变化,说明B基因的表达产物不影响A基因的表达。(3)甲(野生型)基因型为AABB,乙(敲除A基因)基因型可表示为OOBB,丙(敲除B基因)基因型可表示为AAOO,丁(敲除A基因和B基因)基因型可表示为OOOO。选择甲×丁或乙×丙作为亲本组合,F1基因型均为AOBO,若A和B位于两对同源染色体上,两对基因独立遗传,则F2的表型及比例为齿状叶有分泌腔(A_B_)∶齿状叶无分泌腔(A_OO)∶全缘叶无分泌腔(OOB_和OOOO)=9∶3∶4。由题干信息可知,X叶缘形状为全缘,则其一定不含A基因,结合两对基因独立遗传的条件,若X同时不含A和B基因,则F2中有分泌腔∶无分泌腔=9∶7,与题图不符;X不含A基因含有B基因,则F2有分泌腔∶无分泌腔=3∶1,与题图相符,故X的A基因功能缺陷。

(2024北京,21,12分)玉米是我国栽培面积最大的农作物,籽粒大小是决定玉米产量的重要因素之一,研究籽粒的发育机制,对保障粮食安全有重要意义。

(1)研究者获得矮秆玉米突变株,该突变株与野生型杂交,F1表型与 相同,说明矮秆是隐性性状。突变株基因型记作rr。

(2)观察发现,突变株所结籽粒变小。籽粒中的胚和胚乳经受精发育而成,籽粒大小主要取决于胚乳体积。研究发现,R基因编码DNA去甲基化酶,亲本的该酶在本株玉米所结籽粒的发育中发挥作用。突变株的R基因失活,导致所结籽粒胚乳中大量基因表达异常,籽粒变小。野生型及突变株分别自交,检测授粉后14天胚乳中DNA甲基化水平,预期实验结果为 。

(3)已知Q基因在玉米胚乳中特异表达,为进一步探究R基因编码的DNA去甲基化酶对Q基因的调控作用,进行如下杂交实验,检测授粉后14天胚乳中Q基因的表达情况,结果如表1。

表1

组别 杂交组合 Q基因表达情况

1 RRQQ(♀)×RRqq(♂) 表达

2 RRqq(♀)×RRQQ(♂) 不表达

3 rrQQ(♀)×RRqq(♂) 不表达

4 RRqq(♀)×rrQQ(♂) 不表达

综合已有研究和表1结果,阐述R基因对胚乳中Q基因表达的调控机制。

(4)实验中还发现另外一个籽粒变小的突变株甲,经证实,突变基因不是R或Q。将甲与野生型杂交,F1表型正常,F1配子的功能及受精卵活力均正常。利用F1进行下列杂交实验,统计正常籽粒与小籽粒的数量,结果如表2。

表2

组别 杂交组合 正常籽粒∶小籽粒

5 F1(♂)×甲(♀) 3∶1

6 F1(♀)×甲(♂) 1∶1

已知玉米子代中,某些来自父本或母本的基因,即使是显性也无功能。

①根据这些信息,如何解释基因与表2中小籽粒性状的对应关系 请提出你的假设。

②若F1自交,所结籽粒的表型及比例为 ,则支持上述假设。

答案 (1)野生型 (2)野生型胚乳中DNA甲基化水平低,突变株胚乳中DNA甲基化水平高 (3)胚乳细胞中只有来自母本的R基因表达产物才可促进来自母本的Q基因的表达。 (4)①籽粒中只要存在来自父本的显性基因其表型就正常,但来自母本的其中一基因即使是显性也无功能。 ②正常籽粒∶小籽粒=7∶1

解析 (1)若矮秆为隐性性状,则突变株(rr)与野生型(RR)杂交,后代为野生型(Rr)。(2)R基因可编码DNA去甲基化酶,亲本的DNA去甲基化酶在本株玉米所结籽粒的发育中发挥作用,即能使籽粒的胚乳中DNA甲基化水平降低。野生型R基因可正常表达,则野生型自交,授粉后14天胚乳中DNA在DNA去甲基化酶的作用下甲基化水平低;突变株的R基因失活,DNA去甲基化酶合成异常,则突变株自交,授粉后14天胚乳中DNA因DNA去甲基化酶合成异常而甲基化水平高。(3)对比双亲基因型与Q基因表达的情况和“亲本的该酶在本株玉米所结籽粒的发育中发挥作用”知,当母本有R、Q基因时,籽粒的胚乳中的Q基因表达,母本的R基因不可以促进来自父本的Q基因表达,父本的R基因也不可以促进来自母本的Q基因表达。(4)①由甲与野生型杂交所得后代(F1)的表型正常知,甲(小籽粒)为隐性性状。F1(其配子的功能及受精卵活力均正常)与甲杂交,子代表型比为3∶1(1∶1∶1∶1的变形),说明该杂交组合为双杂合个体的测交,即突变株甲为两对等位基因控制的隐性纯合子,设为aabb,F1为AaBb。第5组:F1(♂)(AaBb)×甲(♀)(aabb),后代正常籽粒∶小籽粒=3∶1,说明F1为父本时基因功能均正常;第6组:F1(♀)(AaBb)×甲(♂)(aabb),后代正常籽粒∶小籽粒=1∶1,相当于一对等位基因的杂合子测交的结果,推测F1为母本时,A(或B)失去显性基因的功能。②若假设正确,F1自交为AaBb(♀)×AaBb(♂),则等同于aaBb或Aabb(♀)×AaBb(♂),其中后代小籽粒(aabb)占比为1/2×1/4=1/8,即正常籽粒∶小籽粒=7∶1。

(2024贵州,20,12分)已知小鼠毛皮的颜色由一组位于常染色体上的复等位基因B1(黄色)、B2(鼠色)、B3(黑色)控制。现有甲(黄色短尾)、乙(黄色正常尾)、丙(鼠色短尾)、丁(黑色正常尾)4种基因型的雌雄小鼠若干,某研究小组对其开展了系列实验,结果如图所示。

回答下列问题:

(1)基因B1、B2、B3之间的显隐性关系是 。实验③中的子代比例说明了 ,其黄色子代的基因型是 。

(2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型共有 种,其中基因型组合为 的小鼠相互交配产生的子代毛皮颜色种类最多。

(3)小鼠短尾(D)和正常尾(d)是一对相对性状,短尾基因纯合时会导致小鼠在胚胎期死亡。小鼠毛皮颜色基因和尾形基因的遗传符合自由组合定律,若甲雌雄个体相互交配,则子代表型及比例为 ;为测定丙产生的配子类型及比例,可选择丁个体与其杂交,选择丁的理由是 。

答案 (1)B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性 B1基因具有纯合致死效应,即B1B1个体致死 B1B3、B1B2 (2)5 B1B3与B2B3 (3)黄色短尾∶黄色正常尾∶鼠色短尾∶鼠色正常尾=4∶2∶2∶1 丁的基因型为B3B3dd,为隐性纯合子,可选其与丙测交来测定丙产生的配子类型及比例

解析 (1)根据实验③甲(黄色)和乙(黄色)杂交,子代出现鼠色,可判断B1对B2为显性,再结合实验①甲(黄色)和丁(黑色)杂交,子代表型及比例为黄色∶鼠色=1∶1,而黑色未出现,说明B1、B2对B3为显性,即B1、B2、B3的显隐性关系为B1对B2、B3为显性,B2对B3为显性,由实验②乙×丁→子代黄色∶黑色=1∶1可知,乙的基因型为B1B3。实验③甲、乙(B1B3)均为黄色,子代出现鼠色,可推测甲的基因型为B1B2,亲本为B1B2×B1B3,子代比例为黄色∶鼠色=2∶1,说明黄色个体中有纯合致死现象,即B1B1个体致死,故黄色子代的基因型为B1B2、B1B3。(2)小鼠群体中与毛皮颜色有关的基因型有B1B2、B1B3、B2B2、B3B3、B2B3,其中基因型组合为B1B3、B2B3的小鼠相互交配,产生的子代毛皮颜色种类为三种,种类最多。(3)同时考虑毛皮颜色和尾形时,甲(黄色短尾)的基因型为B1B2Dd(DD个体致死),两对等位基因的遗传遵循自由组合定律,甲雌雄个体交配,子代黄色∶鼠色=2∶1,短尾∶正常尾=2∶1,故子代表型及比例为黄色短尾∶黄色正常尾∶鼠色短尾∶鼠色正常尾=4∶2∶2∶1。丙的基因型为B2_Dd,可通过测交实验测定丙产生的配子种类及比例,故可选择与隐性纯合子丁(B3B3dd)进行测交,由后代的表型及比例可推测丙产生的配子类型及比例。

(2024河北,21,2分)西瓜瓜形(长形、椭圆形和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均为重要育种性状。为研究两类性状的遗传规律,选用纯合体P1(长形深绿)、P2(圆形浅绿)和P3(圆形绿条纹)进行杂交。为方便统计,长形和椭圆形统一记作非圆,结果见表。

实验 杂交 组合 F1 表型 F2表型和比例

① P1、P2 非圆 深绿 非圆深绿∶非圆浅绿∶圆形深绿∶圆形浅绿=9∶3∶3∶1

② P1、P3 非圆 深绿 非圆深绿∶非圆绿条纹∶圆形深绿∶圆形绿条纹=9∶3∶3∶1

回答下列问题:

(1)由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循 定律,其中隐性性状为 。

(2)由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用 进行杂交。若F1瓜皮颜色为 ,则推测两基因为非等位基因。

(3)对实验①和②的F1非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,则F2中椭圆深绿瓜植株的占比应为 。若实验①的F2植株自交,子代中圆形深绿瓜植株的占比为 。

(4)SSR是分布于各染色体上的DNA序列,不同染色体具有各自的特异SSR。SSR1和SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体。在P1和P2中SSR1长度不同,SSR2长度也不同。为了对控制瓜皮颜色的基因进行染色体定位,电泳检测实验①F2中浅绿瓜植株、P1和P2的SSR1和SSR2的扩增产物,结果如图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于 染色体。检测结果表明,15号植株同时含有两亲本的SSR1和SSR2序列,同时具有SSR1的根本原因是 ,同时具有SSR2的根本原因是 。

(5)为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系,对实验①F2中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳检测。选择检测结果为 的植株,不考虑交换,其自交后代即为目的株系。

答案 (1)分离 浅绿 (2)P2、P3 深绿 (3)3/8 15/64 (4)9号 F1在减数分裂Ⅰ前期发生染色体片段互换,产生了同时含P1、P2的SSR1的配子 F1产生的具有来自P11号染色体的配子与具有来自P21号染色体的配子受精 (5)SSR1的扩增产物条带与P1亲本相同的植株