15.4 等腰三角形 学案 (3课题) 2025-2026学年数学沪科版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 15.4 等腰三角形 学案 (3课题) 2025-2026学年数学沪科版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 948.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-09 13:23:22 | ||

图片预览

文档简介

15.4 等腰三角形

课题1 等腰三角形的性质

【学习目标】

1.进一步认识等腰三角形的定义和性质;

2.通过观察、操作、想象、推理和交流活动,理解等腰三角形“三线合一”等有关性质,提高几何推理意识.

【学习重点】

掌握等腰三角形的性质.

【学习难点】

对等腰三角形“三线合一”的理解.

旧知回顾:

1.什么是等腰三角形?指出等腰三角形边、角的名称.

答:有两边相等的三角形是等腰三角形,等腰三角形边、角名称如右图所示,相等的两边叫作腰,两腰夹角为顶角,腰和底的夹角为底角.

2.等边三角形与等腰三角形有何关系?

答:等边三角形是等腰三角形的特例,是腰和底边相等的等腰三角形.

知识模块一 等腰三角形性质定理1

阅读教材P144的内容,回答下列问题:

等腰三角形性质定理1的内容是什么?如何证明?

答:等腰三角形的两底角相等,简称“等边对等角”.

证明如下:已知:如图,在△ABC中,AB=AC.求证:∠B=∠C.

证明:取BC的中点D,连接AD.在△ABD和△ACD中,

∵

∴△ABD≌△ACD.(SSS)∴∠B=∠C.(全等三角形的对应角相等)

典例:如图,在△ABC中,AB=AC,AD=BD=BC,求∠A的度数.

解:∵AB=AC,∴∠ABC=∠C.

∵AD=BD=BC,∴∠A=∠ABD,∠BDC=∠C.

设∠A=x,∴∠BDC=∠A+∠ABD=2x,∴∠C=∠BDC=2x.

∴∠ABC=2x.

∵∠A+∠ABC+∠C=180°,∴x+2x+2x=180°,∴x=36°.

即∠A=36°.

仿例:如图,在△ABC中,点D在BC上,AB=AD=DC,∠B=80°,则∠C的度数为 (B)

A.30° B.40° C.45° D.60°

变例:如图,在等腰三角形ABC中,AB=AC,∠DBC=15°,AB的垂直平分线MN交AC于点D,则∠A的度数是__50°__.

知识模块二 等边三角形的性质

阅读教材P145的内容,回答下列问题:

等边三角形的性质是什么?

答:等边三角形三个内角相等,每一个内角都等于60°.

典例:如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=120°,D,E是底边上两点,且BD=AD,CE=AE,求∠DAE的度数.

解:∵AB=AC,(已知)∴∠B=∠C=(180°-∠BAC)=×(180°-120°)=30°.(等边对等角)

又∵BD=AD,(已知)∴∠BAD=∠B=30°.(等边对等角)

同理,∠CAE=∠C=30°.

∴∠DAE=∠BAC-∠BAD-∠CAE=120°-30°-30°=60°.

仿例1:如图,等边三角形ABC中,BE和CD分别是AC和AB边上的高,且相交于点F,则∠BFC=__120°__.

仿例2:如图,已知△ABC是等边三角形,点B,C,D,E在同一直线上,且CG=CD,DF=DE,则∠E=__15°__.

解析:根据等边三角形的性质可得∠ACB=60°,根据CG=CD可得出∠CDF的度数是30°,再根据DF=DE可得∠E=15°.

1.将阅读教材时“生成的问题”和通过“自学互研”得出的“结论”展示在各小组的小黑板上,并将疑难问题也板演到黑板上,再一次通过小组间就上述疑难问题相互释疑.

2.各小组由组长统一分配展示任务,由代表将“问题和结论”展示在黑板上,通过交流“生成新知”.

知识模块一 等腰三角形性质定理1

知识模块二 等边三角形的性质

课题2 等腰三角形性质的应用

【学习目标】

1.复习巩固等腰三角形相关性质;

2.熟练应用等腰三角形性质解答问题.

【学习重点】

等腰三角形性质定理的应用.

【学习难点】

等腰三角形性质定理的应用.

旧知回顾:

1.等腰三角形性质定理1是什么?

答:性质1:等腰三角形的两底角相等.简称“等边对等角”.

2.等边三角形性质是什么?

答:等边三角形三个内角相等,每个内角都等于60°.

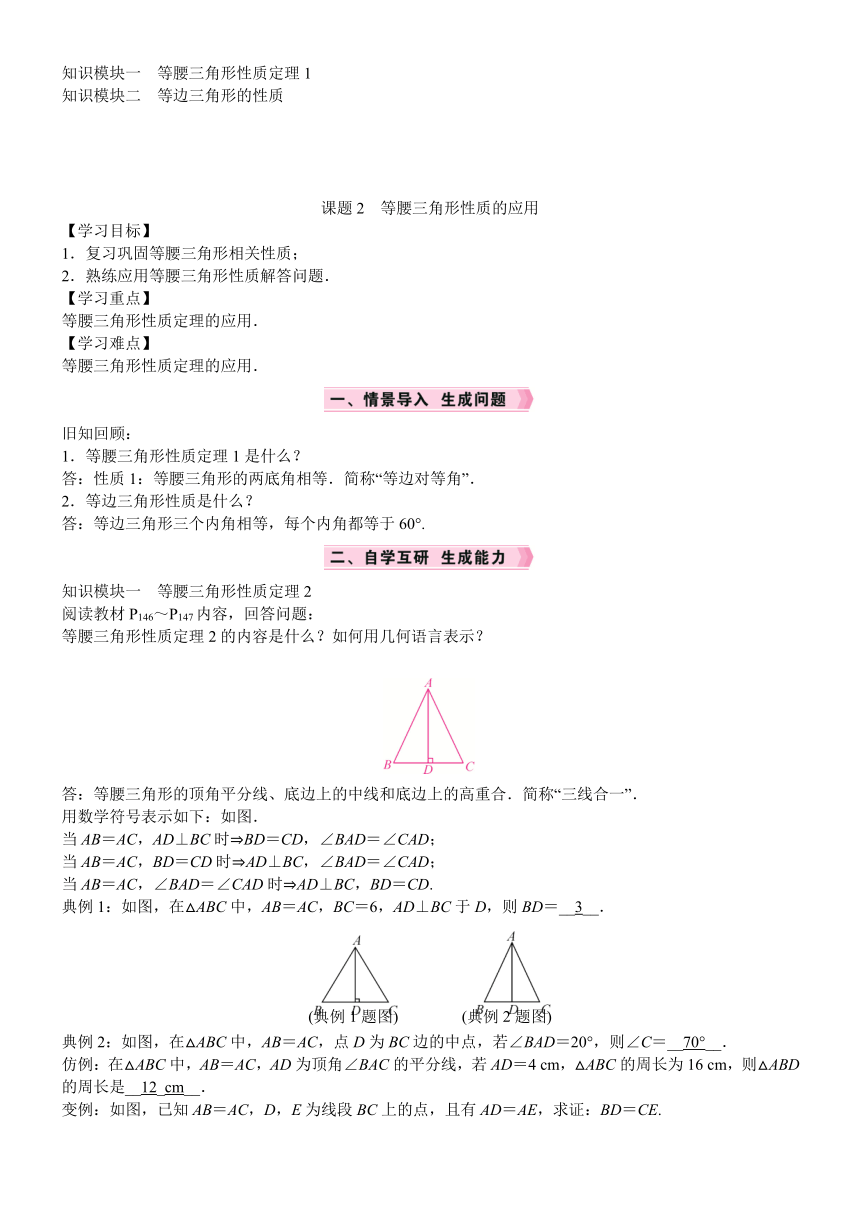

知识模块一 等腰三角形性质定理2

阅读教材P146~P147内容,回答问题:

等腰三角形性质定理2的内容是什么?如何用几何语言表示?

答:等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高重合.简称“三线合一”.

用数学符号表示如下:如图.

当AB=AC,AD⊥BC时 BD=CD,∠BAD=∠CAD;

当AB=AC,BD=CD时 AD⊥BC,∠BAD=∠CAD;

当AB=AC,∠BAD=∠CAD时 AD⊥BC,BD=CD.

典例1:如图,在△ABC中,AB=AC,BC=6,AD⊥BC于D,则BD=__3__.

典例2:如图,在△ABC中,AB=AC,点D为BC边的中点,若∠BAD=20°,则∠C=__70°__.

仿例:在△ABC中,AB=AC,AD为顶角∠BAC的平分线,若AD=4 cm,△ABC的周长为16 cm,则△ABD的周长是__12_cm__.

变例:如图,已知AB=AC,D,E为线段BC上的点,且有AD=AE,求证:BD=CE.

证明:本题证明可用两种方法.

方法一:过点A作AH⊥BC于H.

∵AB=AC,AH⊥BC,∴BH=CH.∵AD=AE,AH⊥DE,

∴DH=EH,∴BH-DH=CH-EH,即BD=CE.

方法二:不加辅助线,由学生自己讨论完成.

知识模块二 等腰三角形性质的应用

典例:如图,点D在AC上,点E在AB上,且AB=AC,BC=BD,AD=DE=BE,求∠A的度数.

解:设∠A=x.

∵AD=DE=EB,∴∠DEA=∠A=x,∠EBD=∠EDB.

又∵∠DEA=∠EBD+∠EDB,∴∠EBD=∠EDB=,

∴∠BDC=∠A+∠ABD=x.

∵BD=BC,AB=AC,∴∠BDC=∠C=∠ABC=x.

在△ABC中,∠A+∠ABC+∠C=180°,即x+x+x=180°.

解得x=45°,即∠A=45°.

仿例1:某屋梁结构如图所示,∠BAC=130°,若MP和NQ分别垂直平分AB和AC,则∠PAQ等于 (C)

A.50° B.75° C.80° D.105°

仿例2:等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为36°,则该等腰三角形的底角的度数为__63°或27°__.

变例:如图,△ABC为等边三角形,P为BC上一点,△APQ为等边三角形.

(1)求证:AB∥CQ;

(2)AQ与CQ能否互相垂直?若能互相垂直,指出点P在BC上的位置,并证明,若AQ与CQ不垂直,说明理由.

解:(1)∵△ABC,△APQ是等边三角形,

∴AB=AC,∠BAC=∠PAQ=60°,AP=AQ,

∴∠BAC-∠PAC=∠PAQ-∠PAC,即∠BAP=∠CAQ,

∴△ABP≌△ACQ(SAS),∴∠ACQ=∠B=60°.

又∵∠BAC=60°,∴∠ACQ=∠BAC,∴AB∥CQ;

(2)当点P在BC中点处时,AQ⊥CQ.证明如下:

∵△ABC是等边三角形,BP=CP,

∴AP⊥BC,∴∠APB=90°.

∵△ABP≌△ACQ,∴∠AQC=∠APB=90°,

∴AQ⊥CQ.

1.将阅读教材时“生成的问题”和通过“自学互研”得出的“结论”展示在各小组的小黑板上,并将疑难问题也板演到黑板上,再一次通过小组间就上述疑难问题相互释疑.

2.各小组由组长统一分配展示任务,由代表将“问题和结论”展示在黑板上,通过交流“生成新知”.

知识模块一 等腰三角形性质定理2

知识模块二 等腰三角形性质的应用

课题3 等腰三角形的判定

【学习目标】

1.领会等腰三角形、等边三角形的判定方法,培养合情推理的能力;

2.能够运用等腰三角形与等边三角形判定方法解答相关问题.

【学习重点】

掌握等腰三角形、等边三角形的判定定理.

【学习难点】

判定的应用,几何思维的形成.

旧知回顾:

1.等腰三角形性质1,性质2分别是什么?

答:等腰三角形的两底角相等.简称“等边对等角”;等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高重合.简称“三线合一”.

2.等边三角形有何性质?

答:等边三角形三个内角相等,每一个内角都等于60°.

知识模块一 等腰三角形的判定

阅读教材P149的内容,回答下列问题:

等腰三角形的判定定理是什么?

答:有两个角相等的三角形是等腰三角形.简称“等角对等边”.

典例:

如图,P是∠AOB平分线上一点,PD⊥OB,垂足为D,PC∥OB交OA于点C,则△COP是__等腰__三角形.

解析:∵OP是∠AOB的平分线,∴∠1=∠2.

∵CP∥OB,∴∠3=∠2,∴∠1=∠3,

∴OC=PC,∴△COP是等腰三角形.

仿例1:如图,BD为△ABC外角的平分线,若BD∥AC,则△ABC为__等腰三角形__.

仿例2:如图,在△ABC中,CD是角平分线且交AB于D,DE∥BC,交AC于点E,若DE=3 cm,AE=4 cm,则AC=__7__cm.

仿例3:如图,AD,BC相交于点O,OA=OC,∠OBD=∠ODB,求证:AB=CD.

证明:∵∠OBD=∠ODB,∴OB=OD.

∵OA=OC,∠AOB=∠COD,

∴△AOB≌△COD(SAS),∴AB=CD.

知识模块二 等边三角形的判定

阅读教材P150的内容,回答下列问题:

等边三角形有哪些判定方法?

答:判定1:三个角都相等的三角形是等边三角形;

判定2:有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形.

典例:在等边三角形ABC上,分别取点D,E,F,使AD=BE=CF.求证:△DEF是等边三角形.

证明:∵△ABC是等边三角形,

∴AB=AC=BC,∠A=∠B=∠C=60°.

∵AD=BE=CF,∴BD=EC=AF,

∴△BDE≌△CEF≌△AFD(SAS),

∴DE=EF=DF,∴△DEF为等边三角形.

知识模块三 含30°角的直角三角形的性质

阅读教材P150的内容,回答下列问题:

直角三角形中,30°角所对直角边与斜边有何关系?

答:在直角三角形中,如果一个锐角等于30°,那么它所对直角边等于斜边的一半.

典例:如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,D是边AC上的点,

AD=DB=2a,∠A=15°,则BC边的长为__a__.

1.将阅读教材时“生成的问题”和通过“自学互研”得出的“结论”展示在各小组的小黑板上,并将疑难问题也板演到黑板上,再一次通过小组间就上述疑难问题相互释疑.

2.各小组由组长统一分配展示任务,由代表将“问题和结论”展示在黑板上,通过交流“生成新知”.

知识模块一 等腰三角形的判定

知识模块二 等边三角形的判定

知识模块三 含30°角的直角三角形的性质

课题1 等腰三角形的性质

【学习目标】

1.进一步认识等腰三角形的定义和性质;

2.通过观察、操作、想象、推理和交流活动,理解等腰三角形“三线合一”等有关性质,提高几何推理意识.

【学习重点】

掌握等腰三角形的性质.

【学习难点】

对等腰三角形“三线合一”的理解.

旧知回顾:

1.什么是等腰三角形?指出等腰三角形边、角的名称.

答:有两边相等的三角形是等腰三角形,等腰三角形边、角名称如右图所示,相等的两边叫作腰,两腰夹角为顶角,腰和底的夹角为底角.

2.等边三角形与等腰三角形有何关系?

答:等边三角形是等腰三角形的特例,是腰和底边相等的等腰三角形.

知识模块一 等腰三角形性质定理1

阅读教材P144的内容,回答下列问题:

等腰三角形性质定理1的内容是什么?如何证明?

答:等腰三角形的两底角相等,简称“等边对等角”.

证明如下:已知:如图,在△ABC中,AB=AC.求证:∠B=∠C.

证明:取BC的中点D,连接AD.在△ABD和△ACD中,

∵

∴△ABD≌△ACD.(SSS)∴∠B=∠C.(全等三角形的对应角相等)

典例:如图,在△ABC中,AB=AC,AD=BD=BC,求∠A的度数.

解:∵AB=AC,∴∠ABC=∠C.

∵AD=BD=BC,∴∠A=∠ABD,∠BDC=∠C.

设∠A=x,∴∠BDC=∠A+∠ABD=2x,∴∠C=∠BDC=2x.

∴∠ABC=2x.

∵∠A+∠ABC+∠C=180°,∴x+2x+2x=180°,∴x=36°.

即∠A=36°.

仿例:如图,在△ABC中,点D在BC上,AB=AD=DC,∠B=80°,则∠C的度数为 (B)

A.30° B.40° C.45° D.60°

变例:如图,在等腰三角形ABC中,AB=AC,∠DBC=15°,AB的垂直平分线MN交AC于点D,则∠A的度数是__50°__.

知识模块二 等边三角形的性质

阅读教材P145的内容,回答下列问题:

等边三角形的性质是什么?

答:等边三角形三个内角相等,每一个内角都等于60°.

典例:如图,在△ABC中,AB=AC,∠BAC=120°,D,E是底边上两点,且BD=AD,CE=AE,求∠DAE的度数.

解:∵AB=AC,(已知)∴∠B=∠C=(180°-∠BAC)=×(180°-120°)=30°.(等边对等角)

又∵BD=AD,(已知)∴∠BAD=∠B=30°.(等边对等角)

同理,∠CAE=∠C=30°.

∴∠DAE=∠BAC-∠BAD-∠CAE=120°-30°-30°=60°.

仿例1:如图,等边三角形ABC中,BE和CD分别是AC和AB边上的高,且相交于点F,则∠BFC=__120°__.

仿例2:如图,已知△ABC是等边三角形,点B,C,D,E在同一直线上,且CG=CD,DF=DE,则∠E=__15°__.

解析:根据等边三角形的性质可得∠ACB=60°,根据CG=CD可得出∠CDF的度数是30°,再根据DF=DE可得∠E=15°.

1.将阅读教材时“生成的问题”和通过“自学互研”得出的“结论”展示在各小组的小黑板上,并将疑难问题也板演到黑板上,再一次通过小组间就上述疑难问题相互释疑.

2.各小组由组长统一分配展示任务,由代表将“问题和结论”展示在黑板上,通过交流“生成新知”.

知识模块一 等腰三角形性质定理1

知识模块二 等边三角形的性质

课题2 等腰三角形性质的应用

【学习目标】

1.复习巩固等腰三角形相关性质;

2.熟练应用等腰三角形性质解答问题.

【学习重点】

等腰三角形性质定理的应用.

【学习难点】

等腰三角形性质定理的应用.

旧知回顾:

1.等腰三角形性质定理1是什么?

答:性质1:等腰三角形的两底角相等.简称“等边对等角”.

2.等边三角形性质是什么?

答:等边三角形三个内角相等,每个内角都等于60°.

知识模块一 等腰三角形性质定理2

阅读教材P146~P147内容,回答问题:

等腰三角形性质定理2的内容是什么?如何用几何语言表示?

答:等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高重合.简称“三线合一”.

用数学符号表示如下:如图.

当AB=AC,AD⊥BC时 BD=CD,∠BAD=∠CAD;

当AB=AC,BD=CD时 AD⊥BC,∠BAD=∠CAD;

当AB=AC,∠BAD=∠CAD时 AD⊥BC,BD=CD.

典例1:如图,在△ABC中,AB=AC,BC=6,AD⊥BC于D,则BD=__3__.

典例2:如图,在△ABC中,AB=AC,点D为BC边的中点,若∠BAD=20°,则∠C=__70°__.

仿例:在△ABC中,AB=AC,AD为顶角∠BAC的平分线,若AD=4 cm,△ABC的周长为16 cm,则△ABD的周长是__12_cm__.

变例:如图,已知AB=AC,D,E为线段BC上的点,且有AD=AE,求证:BD=CE.

证明:本题证明可用两种方法.

方法一:过点A作AH⊥BC于H.

∵AB=AC,AH⊥BC,∴BH=CH.∵AD=AE,AH⊥DE,

∴DH=EH,∴BH-DH=CH-EH,即BD=CE.

方法二:不加辅助线,由学生自己讨论完成.

知识模块二 等腰三角形性质的应用

典例:如图,点D在AC上,点E在AB上,且AB=AC,BC=BD,AD=DE=BE,求∠A的度数.

解:设∠A=x.

∵AD=DE=EB,∴∠DEA=∠A=x,∠EBD=∠EDB.

又∵∠DEA=∠EBD+∠EDB,∴∠EBD=∠EDB=,

∴∠BDC=∠A+∠ABD=x.

∵BD=BC,AB=AC,∴∠BDC=∠C=∠ABC=x.

在△ABC中,∠A+∠ABC+∠C=180°,即x+x+x=180°.

解得x=45°,即∠A=45°.

仿例1:某屋梁结构如图所示,∠BAC=130°,若MP和NQ分别垂直平分AB和AC,则∠PAQ等于 (C)

A.50° B.75° C.80° D.105°

仿例2:等腰三角形一腰上的高与另一腰的夹角为36°,则该等腰三角形的底角的度数为__63°或27°__.

变例:如图,△ABC为等边三角形,P为BC上一点,△APQ为等边三角形.

(1)求证:AB∥CQ;

(2)AQ与CQ能否互相垂直?若能互相垂直,指出点P在BC上的位置,并证明,若AQ与CQ不垂直,说明理由.

解:(1)∵△ABC,△APQ是等边三角形,

∴AB=AC,∠BAC=∠PAQ=60°,AP=AQ,

∴∠BAC-∠PAC=∠PAQ-∠PAC,即∠BAP=∠CAQ,

∴△ABP≌△ACQ(SAS),∴∠ACQ=∠B=60°.

又∵∠BAC=60°,∴∠ACQ=∠BAC,∴AB∥CQ;

(2)当点P在BC中点处时,AQ⊥CQ.证明如下:

∵△ABC是等边三角形,BP=CP,

∴AP⊥BC,∴∠APB=90°.

∵△ABP≌△ACQ,∴∠AQC=∠APB=90°,

∴AQ⊥CQ.

1.将阅读教材时“生成的问题”和通过“自学互研”得出的“结论”展示在各小组的小黑板上,并将疑难问题也板演到黑板上,再一次通过小组间就上述疑难问题相互释疑.

2.各小组由组长统一分配展示任务,由代表将“问题和结论”展示在黑板上,通过交流“生成新知”.

知识模块一 等腰三角形性质定理2

知识模块二 等腰三角形性质的应用

课题3 等腰三角形的判定

【学习目标】

1.领会等腰三角形、等边三角形的判定方法,培养合情推理的能力;

2.能够运用等腰三角形与等边三角形判定方法解答相关问题.

【学习重点】

掌握等腰三角形、等边三角形的判定定理.

【学习难点】

判定的应用,几何思维的形成.

旧知回顾:

1.等腰三角形性质1,性质2分别是什么?

答:等腰三角形的两底角相等.简称“等边对等角”;等腰三角形的顶角平分线、底边上的中线和底边上的高重合.简称“三线合一”.

2.等边三角形有何性质?

答:等边三角形三个内角相等,每一个内角都等于60°.

知识模块一 等腰三角形的判定

阅读教材P149的内容,回答下列问题:

等腰三角形的判定定理是什么?

答:有两个角相等的三角形是等腰三角形.简称“等角对等边”.

典例:

如图,P是∠AOB平分线上一点,PD⊥OB,垂足为D,PC∥OB交OA于点C,则△COP是__等腰__三角形.

解析:∵OP是∠AOB的平分线,∴∠1=∠2.

∵CP∥OB,∴∠3=∠2,∴∠1=∠3,

∴OC=PC,∴△COP是等腰三角形.

仿例1:如图,BD为△ABC外角的平分线,若BD∥AC,则△ABC为__等腰三角形__.

仿例2:如图,在△ABC中,CD是角平分线且交AB于D,DE∥BC,交AC于点E,若DE=3 cm,AE=4 cm,则AC=__7__cm.

仿例3:如图,AD,BC相交于点O,OA=OC,∠OBD=∠ODB,求证:AB=CD.

证明:∵∠OBD=∠ODB,∴OB=OD.

∵OA=OC,∠AOB=∠COD,

∴△AOB≌△COD(SAS),∴AB=CD.

知识模块二 等边三角形的判定

阅读教材P150的内容,回答下列问题:

等边三角形有哪些判定方法?

答:判定1:三个角都相等的三角形是等边三角形;

判定2:有一个角是60°的等腰三角形是等边三角形.

典例:在等边三角形ABC上,分别取点D,E,F,使AD=BE=CF.求证:△DEF是等边三角形.

证明:∵△ABC是等边三角形,

∴AB=AC=BC,∠A=∠B=∠C=60°.

∵AD=BE=CF,∴BD=EC=AF,

∴△BDE≌△CEF≌△AFD(SAS),

∴DE=EF=DF,∴△DEF为等边三角形.

知识模块三 含30°角的直角三角形的性质

阅读教材P150的内容,回答下列问题:

直角三角形中,30°角所对直角边与斜边有何关系?

答:在直角三角形中,如果一个锐角等于30°,那么它所对直角边等于斜边的一半.

典例:如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,D是边AC上的点,

AD=DB=2a,∠A=15°,则BC边的长为__a__.

1.将阅读教材时“生成的问题”和通过“自学互研”得出的“结论”展示在各小组的小黑板上,并将疑难问题也板演到黑板上,再一次通过小组间就上述疑难问题相互释疑.

2.各小组由组长统一分配展示任务,由代表将“问题和结论”展示在黑板上,通过交流“生成新知”.

知识模块一 等腰三角形的判定

知识模块二 等边三角形的判定

知识模块三 含30°角的直角三角形的性质