2015-2016学年度[鲁教版]八年级语文(上 )《谈读书》课件(51张PPT) (共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年度[鲁教版]八年级语文(上 )《谈读书》课件(51张PPT) (共51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 398.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。谈 读 书

(英)培根学习目标 1、 理解积累文中出现的精辟的句子,从中反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

2、 学习文中运用比喻、排比等修辞进行说理的方法:举例论证、道理论证、比喻论证等。

3、 认识读书的益处;养成良好的读书习惯;? (Francis Bacon,1561-1626) 英国著名的唯物主义哲学家、现代实验科学的始祖,作家。著有《随笔》《新工具》等。

《随笔》共58篇,是英国文学中的首创体裁。培根: 作家简介《培根随笔》

——透彻的说理,隽永的警句 主要内容:阐述哲学、伦理处世之道以及与生活密切相关的“人生哲学”。

名言警句:①知识就是力量②美者犹如夏日蔬果,易腐难存③在事情初起之际抓住最佳时机,绝对是至高无上的智慧。

典型情节:《谈读书》论述了读书的目的、方法和作用;《谈美》阐明了“美德比美貌更重要”的道理;《论拖延》,做事要善于当机立断,迅速行动。

不足之处:尽管《培根随笔》能教给人们很多哲学、伦理、处世之道的知识,但作者毫不隐瞒的贵族立场,男权视角和某些近乎市侩哲学的功利主义思想,应该摒弃。作品简介 书是人类的精神食粮!当你看见 “读书”这个话题时,你应该怎样作文?是“眉毛胡子一起抓”?还是择其某些方面来重点写呢?

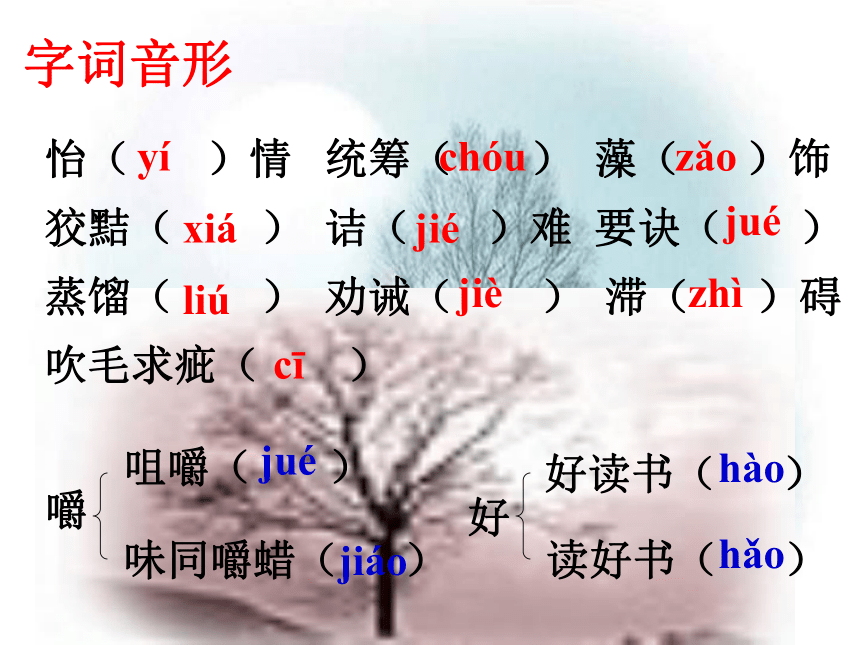

下面我们去看培根是如何写作的 ,一起提高吧。引入课题怡( )情 统筹( ) 藻( )饰

狡黠( ) 诘( )难 要诀( )

蒸馏( ) 劝诫( ) 滞( )碍

吹毛求疵( ) juéjiáohàohǎo字词音形

怡情:

文采藻饰:

诘难:

寻章摘句:

味同嚼蜡:

滞碍:

吹毛求疵:

要诀:词语意义 思考:

1.作者从哪几个方面谈读书?(要理清作者的思路,归纳总结。)?

第一层:(从开头到“全凭观察得过且过知”)阐述读书的正确目的。?

(1)先正面说读书有三种不同目的:怡情、傅彩和长才。

(2)后反面指出读书的三种偏向:惰、矫和学究,听读课文第二层:(读书时不可存心诘难作者—始能无知而显其有知)阐述读书的方法。

第三层:(读史使人明智—结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。

1.读书要有哪些好处呢?

??? 明确:怡情、傅彩和长才。

2.读书与经验的关系是什么?

?? 明确:经验不读书之不足,经验范书中所示,互相补充。

探究课文内涵3.什么人才可读书用书?用书的智慧从何而来?

??? 明确:明智之士(明察事理的人)。“全凭观察得之”4. 理解“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。”的含义。说说比喻说理的好处。?

?? 明确:人要扬长避短,不断进步,就要读书明理,明智,不断完善自己,努力趋于完美。生动深刻,通俗易懂。

5.正面说读书有三种不同目的:“怡情、傅彩和长才”与反面指出读书的三种偏向:“惰、矫和学究”,用的是哪种议论方法?另举一例。

?? 明确:对比论证,正反全面,对比有力。

6.作者介绍哪些读书的方法?并谈一谈你的看法。

?? 明确:①读书要仔细推敲细思,反对故意挑刺,迷信书本和公限于文字推求。②对不同的书,要不同的读。③提倡把读书和讨论、作文、做笔记结合起来。

7.读书会有哪些功效呢?试举例说明。

明确:读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。?

8.结合课文谈一谈你的读书感悟。

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。 ?? 读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。 ?? 读书时不可存诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可寻章摘句,而应推敲细思。 ?? 书有可浅尝者,有可吞食者,少数则需咀嚼消化。 ?? 读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。 文中警句(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也 ,最见于独处幽居之时 ;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。练达之士虽能分别处理细事或一一判别枝节,然纵观统筹,全局策划,则非好学深思者莫属。 这几句话从正面说谈读书有三个不同的目的:怡情、傅彩和长才。重点阐述长才,论证周密。整体感知1、朗读课文句段,理解其内容(2)读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态 。 读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接;而书中所示,如不以经验范之,则又大而无当。 这两句话,先从反面指出读书中的三种偏向,再论述读书有补充经验的作用及二者的关系——相互补充、相辅相成。(3)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则需咀嚼消化。换言之,有只须读取部分者,有只须大体涉猎者 ,少数则须全读 ,读时须全神贯注,孜孜不倦。书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣。 这几句话主张对不同的书采用不同的读法,或选读,或浏览,或通读,或精读,有的书可只读摘要。读书方法可谓介绍得很全面。(4)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。 这几句话表明不同学科的书籍,当阅读后都有塑造性格的作用。运用排比手法,使论述相当有气势。2、本文是随笔,没有中心论点。培根围绕“读书”这一话题,谈了些什么内容? 主要谈了:①读书的正确目的;②读书要讲究方法;③读书的作用。3、理清结构层次。第一部分:谈读书的目的。

1、正面论说读书足以怡情、傅彩、长才。

2、反面论说读书的惰、矫、迂。

3、读书与经验互补。第二部分:谈读书的方法。

1、读书要思考。

2、读书的不同方法。

3、读书与讨论、作文的关系。

第三部分:谈读书的作用(益处)。

1、正面论说读书可以塑造人的性格。

2、反面论说读书可以弥补人精神上的缺陷。1、探究课 文运用的论证方法,体味其表达效果。探究问题(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。 运用例证法论阐明了读书的三个正确目的,简单明了。(2)从“其怡情也,最见于独处幽居之时”到“全凭条文断事乃学究故态”。 运用正反说理法阐述了 “ 读书三个目的的具体表现”和“三个不良倾向”,使论述过程十分透彻, 增强了说服力。(3)从“读书补天然之不足”到“读书然后知如何修剪移接”。 运用喻证法论证了“读书对经验的作用及二者关系”的观点,使阐述的道理通俗易懂,也使语言表达生动形象,具体可感。(4)从“书亦可请人代读”到“味同嚼蜡矣”。 运用喻证法论证了“好书一定要揣摩钻研才能读出味道”的观点,使说理通俗易懂,还让读者可以想像和意会。(5)从“读史使人明智”到“皆成性格”。 运用例证法和归论法论证了“读书能够塑造人的性格”的观点。先列举六门学科的作用, 最后加以归纳,使人信服。(6)从“人之才智但有滞碍”到“皆有特药可医”。 运用类证法和喻证法论证了“读书能够弥补人精神上的性缺陷”的观点。通过性质相似的事物之间的比较,进一步生动形象地阐明了读书的作用,让读者更容易接受。2、课文的语言有何特点?试举例分析。(1)语言精辟,表意透彻、富有智慧,用词简明、含义深刻。 “浅尝、吞食、咀嚼”三个词准确生动写出了不同的书需不同的读法.再如:读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。 如:书有可浅尝者,有可吞食者,少数则咀嚼消化。 句子分别以“读书”“讨论”“作文”为例论述了学以致用的观点,句式整齐,使论证更为有力。(2)行文灵活,笔法生动,大量运用排比和比喻表现手法。运用比喻巧妙地写出了读书的重要性。用排比的修辞,句式整齐地例举了读书的目的。 如:天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移栽。再如:读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。写作特色1.正反论述,说理准确、透彻,逻辑严密。 作者为了说清道理,注意从正反两方面论述。如论述“读书并不在多,最重要的是选得精,读得彻底”时,先从正面讲清道理,再从反面说明多读而不求甚解的坏处。作者下笔很有分寸,不是说读书不能凭兴趣,而是不能全凭兴趣。一个“全”字体现了逻辑的严密。作者说,“有些有趣的书他须得牺牲”,这就是有所舍才能有所得,即有所不为才能有所为的道理。同时,作者又说,“有些初看很枯燥的书他必须咬定牙关去硬啃,一久了自然还可以啃出滋味来”。作者在论述道理的时候,把道理说得多么准确、全面和透彻。2.善用比喻,说理浅显生动。 朱光潜先生写说理文,一向善用比喻,将抽象的道理说得浅显生动。在这篇短文中就用了许多确切形象的比喻。为了说明读书贪多,所得甚少,他说,“譬如饮食,不消化的东西积得越多,愈易酿成肠胃病”。为了说明读书要在基本要籍上下功夫,他又说,“做学问如作战,须攻坚挫锐,占住要塞。目标太多了,掩埋了坚锐所在,只东打一拳,西踢一脚,就成了‘消耗战’”。像这样的比喻,在这篇短文中共有十余处之多。作者通过比喻把抽象的道理说得生动形象,浅显易懂,使人印象深刻。3.善用对偶,整散结合,语言有节奏感。 文中用了许多骈偶佳句,如“‘过目’的虽多,‘留心’的却少”,对仗工稳,平仄协调。又如“少读如果彻底……”和“多读而不求甚解……”两套复句,紧承上两句的“多读”“少读”而层递扩展。先说“少读”,再说“多读”,既有回环之美,又大体相对。读来颇有抑扬顿挫、铿锵回环之美。1、古往今来,名人学者遨游书海留下了许多读书名言以激励后之学者。你还知道哪些读书名言?课外拓展腹有诗书气自华

???? 好(hǎo)读书时不好(hào)读书,好(hào)读书时不好(hǎo)读书。

???? 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

???? 书到用时方恨少。

???? 读书破万卷,下笔如有神。

???? 读万卷书,行万里路。

书犹药也,善读之可以医愚。(刘向) 书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。(于谦)

???? 书籍是青年人不可分离的生命伴侣和导师。(高尔基)

???? 理想的书籍是智慧的钥匙。(列夫·托尔斯泰)

???? 书籍是全世界的营养品。生活里没有书籍,就好象大地没有阳光;智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。(莎士比亚)

????? 书籍——当代真正的大学。(卡莱尔)

(2)名人论读书:

????? 周恩来:为中华之崛起而读书!

???? 李清照的读书方法:兴味到时拿起书就读。

????? 朱熹谈读书时要注意三到:心到、眼到、口到。

????? 孔子的“学思结合法”:学而不思则罔,思而不学则殆。

????? 书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。 ——【英】莎士比亚

书籍是人类进步的阶梯。书籍一面启示着我的智慧和心灵,

????? 一面帮着我在一片烂泥塘里站了起来,如果不是书籍的话,我就会沉没在这片烂泥塘里,我就要被愚蠢和下流淹死。 ——【苏】高尔基

????? 一本新书像一艘船,带领我们从狭隘的地方,驶向生活的无限广阔的海洋。 ——【瑞士】凯勒

????? 书就是社会,一本好书就是一个好社会,它能够陶冶人的感情和气质,使之高尚。——皮果夫

????? 不好的书也像不好的朋友那样,可能会把你戕害。 ——【英】菲尔丁

任何时候我也不会满足,越是多读书,就越是深刻地感到不满足,越感到自己知识贫乏。——【德】马克思

????? 读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。 ——【德】歌德

???? 旧书不厌百回读,熟读深思子自知。 ——【宋】苏轼

阅读的最大理由是想摆脱平庸。早一天就多一份人生的精彩:迟一天就多一天平庸的困扰。——余秋雨

一个人身处逆境的时候,在书中能够得到安慰,书是一生最好的朋友。——金庸

????? 在人生转折和变移的关键时刻,书是路标。——陆天明

????? 在书中可以读到一种人生观,一种对生命的感悟与思考。——白岩松

????? 读书是幸福的,有福的人才读书。——贾平凹

????? 如果把生活比喻为创作的土壤,那么阅读就像阳光。——池莉

(3)名人读书的趣事:

????? 韦编三绝、头悬梁锥刺股、囊莹映雪、凿壁偷光

?? ◎鲁迅嚼辣椒驱寒

???? 鲁迅先生从小认真学习。少年时,在江南水师学堂读书,第一学期成绩优异,学校奖一枚金质奖章.他立即拿到南京鼓楼街头卖掉,然后买了几本书,又买了一串红辣椒。每当晚上寒冷时,夜读难耐,他便摘下一颗辣椒,放在嘴里嚼着,直辣得额头冒汗。他就用这种办法驱寒坚持读书。由于苦读书,后来终于成为我国著名的文学家。

◎王亚南苦读成才

??? 王亚南睡三脚床王亚南小时候胸有大志,酷爱读书。他在读中学时,为了争取更多的时间读书,特意把自己睡的木板床的一条脚锯短半尺,成为三脚床。每天读到深夜,疲劳时上床去睡一觉后迷糊中一翻身,床向短脚方向倾斜过去,他一下子被惊醒过来,便立刻下床,伏案夜读。天天如此,从未间断。结果他年年都取得优异的成绩,被誉为班内的三杰之一。他由于少年时勤奋刻苦读书,后来,终于成为我国杰出的经济学家。

◎唐宋八大家之一的苏东坡,年轻时自认为已无书不读,便大书一联:“识遍天下字;读尽人间书。”后经一老翁指点,遂改成:“发奋识遍天下字;立志读尽人间书。” ◎郭沫若曾写过一副读书联:“读不在三更五鼓,功只怕一曝十寒。”意思是说,读书要靠平时下功夫,不能一心血来潮就加班加点搞突出。要想获得成功,必须锲而不舍,持之以恒,决不能时而勤奋时而懈怠,三天打鱼两天晒网。 ◎华罗庚把读书过程归结为“由厚到薄”、“由薄到厚”两个阶段。当你对书的内容真正有了透彻的了解,抓住了全书的要点,掌握了全书的精神实质后,读书就由厚变薄了,愈是懂得透彻,就愈有薄的感觉。如果在读书过程中,你对各章节又作深入的探讨,在每页上加添注解,补充参考资料,那么,书又会愈读愈厚。因此,读书就是由厚到薄,又由薄到厚的双向过程。 独上高楼,望尽天涯路;

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;

众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。 结束语王国维说,古今读书成大事者必经三境界: 作业:

从“继承”“包容”“取舍”中任选一个话题,运用对比论证的方法写一个片段,阐明你的认识与感受,不少于200字。谢谢观赏

《随笔》共58篇,是英国文学中的首创体裁。培根: 作家简介《培根随笔》

——透彻的说理,隽永的警句 主要内容:阐述哲学、伦理处世之道以及与生活密切相关的“人生哲学”。

名言警句:①知识就是力量②美者犹如夏日蔬果,易腐难存③在事情初起之际抓住最佳时机,绝对是至高无上的智慧。

典型情节:《谈读书》论述了读书的目的、方法和作用;《谈美》阐明了“美德比美貌更重要”的道理;《论拖延》,做事要善于当机立断,迅速行动。

不足之处:尽管《培根随笔》能教给人们很多哲学、伦理、处世之道的知识,但作者毫不隐瞒的贵族立场,男权视角和某些近乎市侩哲学的功利主义思想,应该摒弃。作品简介 书是人类的精神食粮!当你看见 “读书”这个话题时,你应该怎样作文?是“眉毛胡子一起抓”?还是择其某些方面来重点写呢?

下面我们去看培根是如何写作的 ,一起提高吧。引入课题怡( )情 统筹( ) 藻( )饰

狡黠( ) 诘( )难 要诀( )

蒸馏( ) 劝诫( ) 滞( )碍

吹毛求疵( ) juéjiáohàohǎo字词音形

怡情:

文采藻饰:

诘难:

寻章摘句:

味同嚼蜡:

滞碍:

吹毛求疵:

要诀:词语意义 思考:

1.作者从哪几个方面谈读书?(要理清作者的思路,归纳总结。)?

第一层:(从开头到“全凭观察得过且过知”)阐述读书的正确目的。?

(1)先正面说读书有三种不同目的:怡情、傅彩和长才。

(2)后反面指出读书的三种偏向:惰、矫和学究,听读课文第二层:(读书时不可存心诘难作者—始能无知而显其有知)阐述读书的方法。

第三层:(读史使人明智—结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。

1.读书要有哪些好处呢?

??? 明确:怡情、傅彩和长才。

2.读书与经验的关系是什么?

?? 明确:经验不读书之不足,经验范书中所示,互相补充。

探究课文内涵3.什么人才可读书用书?用书的智慧从何而来?

??? 明确:明智之士(明察事理的人)。“全凭观察得之”4. 理解“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接。”的含义。说说比喻说理的好处。?

?? 明确:人要扬长避短,不断进步,就要读书明理,明智,不断完善自己,努力趋于完美。生动深刻,通俗易懂。

5.正面说读书有三种不同目的:“怡情、傅彩和长才”与反面指出读书的三种偏向:“惰、矫和学究”,用的是哪种议论方法?另举一例。

?? 明确:对比论证,正反全面,对比有力。

6.作者介绍哪些读书的方法?并谈一谈你的看法。

?? 明确:①读书要仔细推敲细思,反对故意挑刺,迷信书本和公限于文字推求。②对不同的书,要不同的读。③提倡把读书和讨论、作文、做笔记结合起来。

7.读书会有哪些功效呢?试举例说明。

明确:读书能塑造人的性格和弥补精神上各种缺陷。?

8.结合课文谈一谈你的读书感悟。

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。 ?? 读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。 ?? 读书时不可存诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可寻章摘句,而应推敲细思。 ?? 书有可浅尝者,有可吞食者,少数则需咀嚼消化。 ?? 读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。 文中警句(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。其怡情也 ,最见于独处幽居之时 ;其傅彩也,最见于高谈阔论之中;其长才也,最见于处世判事之际。练达之士虽能分别处理细事或一一判别枝节,然纵观统筹,全局策划,则非好学深思者莫属。 这几句话从正面说谈读书有三个不同的目的:怡情、傅彩和长才。重点阐述长才,论证周密。整体感知1、朗读课文句段,理解其内容(2)读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态 。 读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接;而书中所示,如不以经验范之,则又大而无当。 这两句话,先从反面指出读书中的三种偏向,再论述读书有补充经验的作用及二者的关系——相互补充、相辅相成。(3)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则需咀嚼消化。换言之,有只须读取部分者,有只须大体涉猎者 ,少数则须全读 ,读时须全神贯注,孜孜不倦。书亦可请人代读,取其所作摘要,但只限题材较次或价值不高者,否则书经提炼犹如水经蒸馏,味同嚼蜡矣。 这几句话主张对不同的书采用不同的读法,或选读,或浏览,或通读,或精读,有的书可只读摘要。读书方法可谓介绍得很全面。(4)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩;凡有所学,皆成性格。 这几句话表明不同学科的书籍,当阅读后都有塑造性格的作用。运用排比手法,使论述相当有气势。2、本文是随笔,没有中心论点。培根围绕“读书”这一话题,谈了些什么内容? 主要谈了:①读书的正确目的;②读书要讲究方法;③读书的作用。3、理清结构层次。第一部分:谈读书的目的。

1、正面论说读书足以怡情、傅彩、长才。

2、反面论说读书的惰、矫、迂。

3、读书与经验互补。第二部分:谈读书的方法。

1、读书要思考。

2、读书的不同方法。

3、读书与讨论、作文的关系。

第三部分:谈读书的作用(益处)。

1、正面论说读书可以塑造人的性格。

2、反面论说读书可以弥补人精神上的缺陷。1、探究课 文运用的论证方法,体味其表达效果。探究问题(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。 运用例证法论阐明了读书的三个正确目的,简单明了。(2)从“其怡情也,最见于独处幽居之时”到“全凭条文断事乃学究故态”。 运用正反说理法阐述了 “ 读书三个目的的具体表现”和“三个不良倾向”,使论述过程十分透彻, 增强了说服力。(3)从“读书补天然之不足”到“读书然后知如何修剪移接”。 运用喻证法论证了“读书对经验的作用及二者关系”的观点,使阐述的道理通俗易懂,也使语言表达生动形象,具体可感。(4)从“书亦可请人代读”到“味同嚼蜡矣”。 运用喻证法论证了“好书一定要揣摩钻研才能读出味道”的观点,使说理通俗易懂,还让读者可以想像和意会。(5)从“读史使人明智”到“皆成性格”。 运用例证法和归论法论证了“读书能够塑造人的性格”的观点。先列举六门学科的作用, 最后加以归纳,使人信服。(6)从“人之才智但有滞碍”到“皆有特药可医”。 运用类证法和喻证法论证了“读书能够弥补人精神上的性缺陷”的观点。通过性质相似的事物之间的比较,进一步生动形象地阐明了读书的作用,让读者更容易接受。2、课文的语言有何特点?试举例分析。(1)语言精辟,表意透彻、富有智慧,用词简明、含义深刻。 “浅尝、吞食、咀嚼”三个词准确生动写出了不同的书需不同的读法.再如:读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。 如:书有可浅尝者,有可吞食者,少数则咀嚼消化。 句子分别以“读书”“讨论”“作文”为例论述了学以致用的观点,句式整齐,使论证更为有力。(2)行文灵活,笔法生动,大量运用排比和比喻表现手法。运用比喻巧妙地写出了读书的重要性。用排比的修辞,句式整齐地例举了读书的目的。 如:天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移栽。再如:读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。写作特色1.正反论述,说理准确、透彻,逻辑严密。 作者为了说清道理,注意从正反两方面论述。如论述“读书并不在多,最重要的是选得精,读得彻底”时,先从正面讲清道理,再从反面说明多读而不求甚解的坏处。作者下笔很有分寸,不是说读书不能凭兴趣,而是不能全凭兴趣。一个“全”字体现了逻辑的严密。作者说,“有些有趣的书他须得牺牲”,这就是有所舍才能有所得,即有所不为才能有所为的道理。同时,作者又说,“有些初看很枯燥的书他必须咬定牙关去硬啃,一久了自然还可以啃出滋味来”。作者在论述道理的时候,把道理说得多么准确、全面和透彻。2.善用比喻,说理浅显生动。 朱光潜先生写说理文,一向善用比喻,将抽象的道理说得浅显生动。在这篇短文中就用了许多确切形象的比喻。为了说明读书贪多,所得甚少,他说,“譬如饮食,不消化的东西积得越多,愈易酿成肠胃病”。为了说明读书要在基本要籍上下功夫,他又说,“做学问如作战,须攻坚挫锐,占住要塞。目标太多了,掩埋了坚锐所在,只东打一拳,西踢一脚,就成了‘消耗战’”。像这样的比喻,在这篇短文中共有十余处之多。作者通过比喻把抽象的道理说得生动形象,浅显易懂,使人印象深刻。3.善用对偶,整散结合,语言有节奏感。 文中用了许多骈偶佳句,如“‘过目’的虽多,‘留心’的却少”,对仗工稳,平仄协调。又如“少读如果彻底……”和“多读而不求甚解……”两套复句,紧承上两句的“多读”“少读”而层递扩展。先说“少读”,再说“多读”,既有回环之美,又大体相对。读来颇有抑扬顿挫、铿锵回环之美。1、古往今来,名人学者遨游书海留下了许多读书名言以激励后之学者。你还知道哪些读书名言?课外拓展腹有诗书气自华

???? 好(hǎo)读书时不好(hào)读书,好(hào)读书时不好(hǎo)读书。

???? 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

???? 书到用时方恨少。

???? 读书破万卷,下笔如有神。

???? 读万卷书,行万里路。

书犹药也,善读之可以医愚。(刘向) 书卷多情似故人,晨昏忧乐每相亲。(于谦)

???? 书籍是青年人不可分离的生命伴侣和导师。(高尔基)

???? 理想的书籍是智慧的钥匙。(列夫·托尔斯泰)

???? 书籍是全世界的营养品。生活里没有书籍,就好象大地没有阳光;智慧里没有书籍,就好象鸟儿没有翅膀。(莎士比亚)

????? 书籍——当代真正的大学。(卡莱尔)

(2)名人论读书:

????? 周恩来:为中华之崛起而读书!

???? 李清照的读书方法:兴味到时拿起书就读。

????? 朱熹谈读书时要注意三到:心到、眼到、口到。

????? 孔子的“学思结合法”:学而不思则罔,思而不学则殆。

????? 书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。 ——【英】莎士比亚

书籍是人类进步的阶梯。书籍一面启示着我的智慧和心灵,

????? 一面帮着我在一片烂泥塘里站了起来,如果不是书籍的话,我就会沉没在这片烂泥塘里,我就要被愚蠢和下流淹死。 ——【苏】高尔基

????? 一本新书像一艘船,带领我们从狭隘的地方,驶向生活的无限广阔的海洋。 ——【瑞士】凯勒

????? 书就是社会,一本好书就是一个好社会,它能够陶冶人的感情和气质,使之高尚。——皮果夫

????? 不好的书也像不好的朋友那样,可能会把你戕害。 ——【英】菲尔丁

任何时候我也不会满足,越是多读书,就越是深刻地感到不满足,越感到自己知识贫乏。——【德】马克思

????? 读一本好书,就是和许多高尚的人谈话。 ——【德】歌德

???? 旧书不厌百回读,熟读深思子自知。 ——【宋】苏轼

阅读的最大理由是想摆脱平庸。早一天就多一份人生的精彩:迟一天就多一天平庸的困扰。——余秋雨

一个人身处逆境的时候,在书中能够得到安慰,书是一生最好的朋友。——金庸

????? 在人生转折和变移的关键时刻,书是路标。——陆天明

????? 在书中可以读到一种人生观,一种对生命的感悟与思考。——白岩松

????? 读书是幸福的,有福的人才读书。——贾平凹

????? 如果把生活比喻为创作的土壤,那么阅读就像阳光。——池莉

(3)名人读书的趣事:

????? 韦编三绝、头悬梁锥刺股、囊莹映雪、凿壁偷光

?? ◎鲁迅嚼辣椒驱寒

???? 鲁迅先生从小认真学习。少年时,在江南水师学堂读书,第一学期成绩优异,学校奖一枚金质奖章.他立即拿到南京鼓楼街头卖掉,然后买了几本书,又买了一串红辣椒。每当晚上寒冷时,夜读难耐,他便摘下一颗辣椒,放在嘴里嚼着,直辣得额头冒汗。他就用这种办法驱寒坚持读书。由于苦读书,后来终于成为我国著名的文学家。

◎王亚南苦读成才

??? 王亚南睡三脚床王亚南小时候胸有大志,酷爱读书。他在读中学时,为了争取更多的时间读书,特意把自己睡的木板床的一条脚锯短半尺,成为三脚床。每天读到深夜,疲劳时上床去睡一觉后迷糊中一翻身,床向短脚方向倾斜过去,他一下子被惊醒过来,便立刻下床,伏案夜读。天天如此,从未间断。结果他年年都取得优异的成绩,被誉为班内的三杰之一。他由于少年时勤奋刻苦读书,后来,终于成为我国杰出的经济学家。

◎唐宋八大家之一的苏东坡,年轻时自认为已无书不读,便大书一联:“识遍天下字;读尽人间书。”后经一老翁指点,遂改成:“发奋识遍天下字;立志读尽人间书。” ◎郭沫若曾写过一副读书联:“读不在三更五鼓,功只怕一曝十寒。”意思是说,读书要靠平时下功夫,不能一心血来潮就加班加点搞突出。要想获得成功,必须锲而不舍,持之以恒,决不能时而勤奋时而懈怠,三天打鱼两天晒网。 ◎华罗庚把读书过程归结为“由厚到薄”、“由薄到厚”两个阶段。当你对书的内容真正有了透彻的了解,抓住了全书的要点,掌握了全书的精神实质后,读书就由厚变薄了,愈是懂得透彻,就愈有薄的感觉。如果在读书过程中,你对各章节又作深入的探讨,在每页上加添注解,补充参考资料,那么,书又会愈读愈厚。因此,读书就是由厚到薄,又由薄到厚的双向过程。 独上高楼,望尽天涯路;

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;

众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。 结束语王国维说,古今读书成大事者必经三境界: 作业:

从“继承”“包容”“取舍”中任选一个话题,运用对比论证的方法写一个片段,阐明你的认识与感受,不少于200字。谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 云南的歌会

- 2 端午的鸭蛋

- 3 吆喝

- 4 春酒

- 5 俗世奇人

- 6 绝唱

- 第二单元

- 7 雪

- 8 雷电颂

- 9 短文两篇

- 10 心田上的百合花开

- 11 海燕

- 12 组歌

- 第三单元

- 13 事物的正确答案不止一个

- 14 应有格物致知精神

- 15 谈读书

- 16 不求甚解

- 17 怀疑与学问

- 18 中国人失掉自信力了吗

- 第四单元

- 19 与朱元思书

- 20 五柳先生传

- 21 马说

- 22 送东阳马生序

- 23 诗词曲五首

- 第五单元

- 24 小石潭记

- 25 岳阳楼记

- 26 醉翁亭记

- 27 满井游记

- 28 诗五首

- 课外古诗词背诵

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子·咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子·登京口北固亭有怀

- 名著导读

- 海底两万里

- 名人传