9《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》任务式联读课件(共24张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 9《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》任务式联读课件(共24张PPT)统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 57.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第三单元大单元教学

缘典明情解诗意

登临怀古见人生

为营造书香校园氛围,学校将要开设“为

你读诗”微信栏目,现面向全校师生征稿。高

一年级学生需以第三单元诗词为品读对象,深

入研读文本,完成诵诗、品诗、绘诗和荐诗等

一系列任务,最终完成微信稿的撰写。

“诵诗”部分需要录制朗读视频,插入微

信推文。录制前,需设计朗诵脚本,为朗诵准

备背景图片和音乐。

1.比较不同诗词选用典故的差异,理解典故与词意表达的关系。

2.感悟词人不同的人生追求,理解不同时代的人生选择。

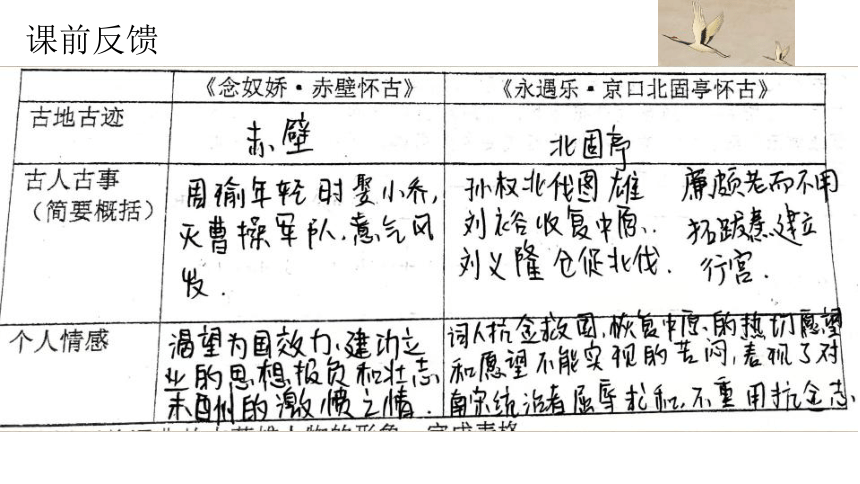

课前反馈

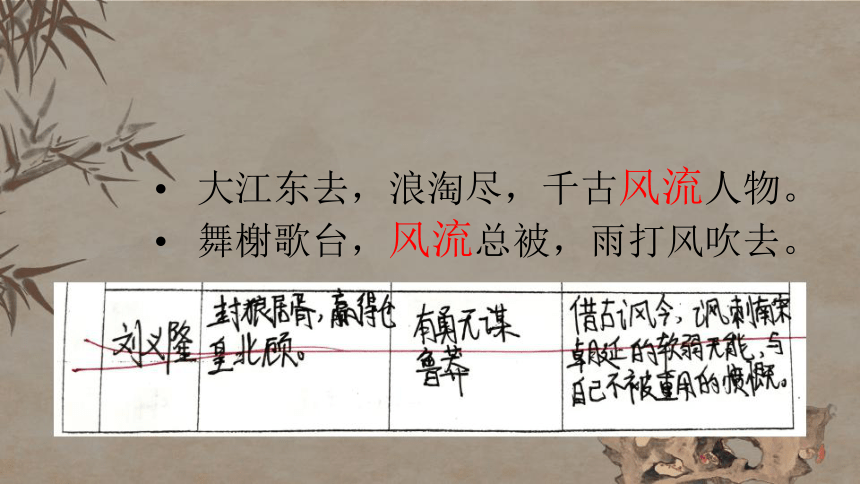

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

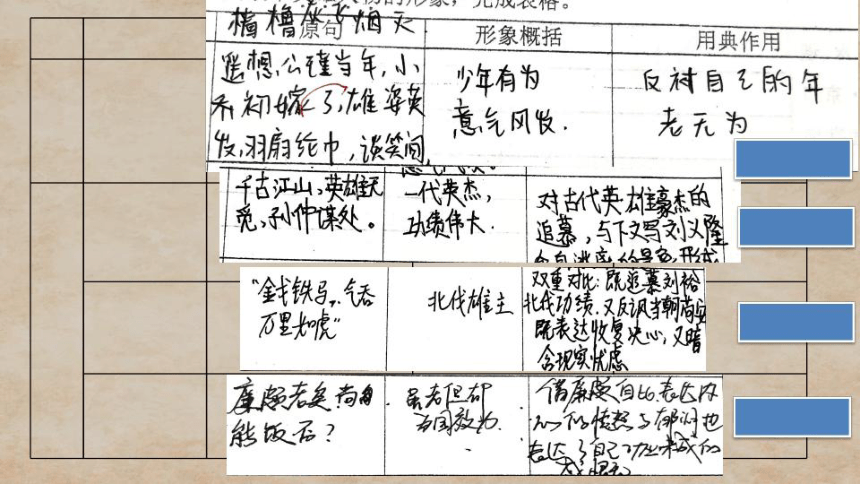

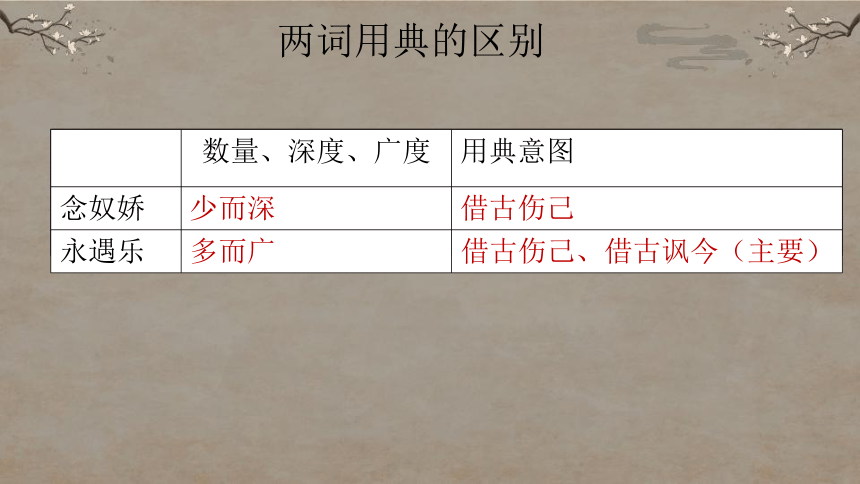

数量、深度、广度 用典意图

念奴娇 少而深 借古伤己

永遇乐 多而广 借古伤己、借古讽今(主要)

两词用典的区别

苏轼 辛弃疾

人物身份 文臣 武将

时代特征 社会相对稳定,经济文化发展, 统治者变法改革以求国富民强。 社会动荡,统治者偏安江南,无

意抗金

写作背景 政治理想破灭,贬至黄州已 有三年 66岁被再度起用,然权臣当道,

北伐愿望破灭

人生追求 收复中原,建功立业

小组探讨:结合助读资料,选择一个角度横向比较,两

位词人在典故的选用上为什么会有这么大的不同?

《三国志》记载赤壁之战中的周瑜“衔命出征,

身当矢石,尽节用命,视死如归”。

苏轼 辛弃疾

人物身份 文臣 武将

时代特征 社会相对稳定,经济文化发展, 统治者变法改革以求国富民强。 社会动荡,统治者偏安江南,无

意抗金

写作背景 政治理想破灭,贬至黄州已 有三年 66岁被再度起用,然权臣当道,

北伐愿望破灭

人生追求 生命的丰盈与旷达 生命的沉重与坚韧

结合助读资料,小组探讨:两人在典故的选用上为什么

会有这么大的不同?

王国维在《人间词话》中说:

“东坡之词旷,稼轩之词豪。

朗读视频录制尝试

苏轼《江城子·密州出猎》:

, , 。 为报倾城 太守, 射虎,看 郎

随

亲

孙

? ! 。 天下英雄谁 手?曹刘! 子当如孙仲 。

辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》:

辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》:

老当益壮的雄心

英雄气概的赞叹

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。英雄无觅的惋惜

同是“ 孙权”典故,表达不同写作目的:

元祐四年(1089年),苏轼任龙图阁学士、知杭州。苏轼第二次到

杭州做官,杭州大旱,饥馑瘟疫一起发生。苏轼向朝廷请求,减免本路

上供米三分之一,又得到赐给剃度和尚的度牒,换成大米来救济饥饿的

百姓。

第二年,率众疏浚西湖,动用民工二十余万,开除葑田,恢复旧观,

并在湖水最深处建立三塔(今三潭映月)作为标志。他把挖出的淤泥集

中起来,筑成一条纵贯西湖的长堤,堤有六桥相接,以便行人,后人名

之曰“苏公堤”,简称“苏堤”。

苏轼在惠州,向太守建议捐资修建惠州东、西两座铁索桥。在惠州、

儋州等地打凿东坡井,解决当地百姓饮水问题。在儋州,传学与海南学

子,其学生姜唐佐考中海南历史上第一个进士。

穷则独善其身,达则兼善天下

课堂总结

典故

丰盈

旷达

深刻

坚韧

昂扬

奋进

课后作业

一、必做

1.从用典角度,完成文学点评,补充完善推文正文部分,200字

左右。

2.任选一首词进行朗诵脚本设计,并录制朗读视频。

二、选做【教考衔接】阅读题

第三单元大单元教学

缘典明情解诗意

登临怀古见人生

为营造书香校园氛围,学校将要开设“为

你读诗”微信栏目,现面向全校师生征稿。高

一年级学生需以第三单元诗词为品读对象,深

入研读文本,完成诵诗、品诗、绘诗和荐诗等

一系列任务,最终完成微信稿的撰写。

“诵诗”部分需要录制朗读视频,插入微

信推文。录制前,需设计朗诵脚本,为朗诵准

备背景图片和音乐。

1.比较不同诗词选用典故的差异,理解典故与词意表达的关系。

2.感悟词人不同的人生追求,理解不同时代的人生选择。

课前反馈

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

数量、深度、广度 用典意图

念奴娇 少而深 借古伤己

永遇乐 多而广 借古伤己、借古讽今(主要)

两词用典的区别

苏轼 辛弃疾

人物身份 文臣 武将

时代特征 社会相对稳定,经济文化发展, 统治者变法改革以求国富民强。 社会动荡,统治者偏安江南,无

意抗金

写作背景 政治理想破灭,贬至黄州已 有三年 66岁被再度起用,然权臣当道,

北伐愿望破灭

人生追求 收复中原,建功立业

小组探讨:结合助读资料,选择一个角度横向比较,两

位词人在典故的选用上为什么会有这么大的不同?

《三国志》记载赤壁之战中的周瑜“衔命出征,

身当矢石,尽节用命,视死如归”。

苏轼 辛弃疾

人物身份 文臣 武将

时代特征 社会相对稳定,经济文化发展, 统治者变法改革以求国富民强。 社会动荡,统治者偏安江南,无

意抗金

写作背景 政治理想破灭,贬至黄州已 有三年 66岁被再度起用,然权臣当道,

北伐愿望破灭

人生追求 生命的丰盈与旷达 生命的沉重与坚韧

结合助读资料,小组探讨:两人在典故的选用上为什么

会有这么大的不同?

王国维在《人间词话》中说:

“东坡之词旷,稼轩之词豪。

朗读视频录制尝试

苏轼《江城子·密州出猎》:

, , 。 为报倾城 太守, 射虎,看 郎

随

亲

孙

? ! 。 天下英雄谁 手?曹刘! 子当如孙仲 。

辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》:

辛弃疾《南乡子·登京口北固亭有怀》:

老当益壮的雄心

英雄气概的赞叹

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。英雄无觅的惋惜

同是“ 孙权”典故,表达不同写作目的:

元祐四年(1089年),苏轼任龙图阁学士、知杭州。苏轼第二次到

杭州做官,杭州大旱,饥馑瘟疫一起发生。苏轼向朝廷请求,减免本路

上供米三分之一,又得到赐给剃度和尚的度牒,换成大米来救济饥饿的

百姓。

第二年,率众疏浚西湖,动用民工二十余万,开除葑田,恢复旧观,

并在湖水最深处建立三塔(今三潭映月)作为标志。他把挖出的淤泥集

中起来,筑成一条纵贯西湖的长堤,堤有六桥相接,以便行人,后人名

之曰“苏公堤”,简称“苏堤”。

苏轼在惠州,向太守建议捐资修建惠州东、西两座铁索桥。在惠州、

儋州等地打凿东坡井,解决当地百姓饮水问题。在儋州,传学与海南学

子,其学生姜唐佐考中海南历史上第一个进士。

穷则独善其身,达则兼善天下

课堂总结

典故

丰盈

旷达

深刻

坚韧

昂扬

奋进

课后作业

一、必做

1.从用典角度,完成文学点评,补充完善推文正文部分,200字

左右。

2.任选一首词进行朗诵脚本设计,并录制朗读视频。

二、选做【教考衔接】阅读题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读