第9课辛亥革命 课件(33张PPT)—2025-2026学年统编版八年级历史上册

文档属性

| 名称 | 第9课辛亥革命 课件(33张PPT)—2025-2026学年统编版八年级历史上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第9课 辛亥革命

课标要求:通过了解武昌起义的史事,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

核心素养目标

1. 从经济基础与社会矛盾角度,分析武昌起义爆发、袁世凯窃取革命果实的原因,理解历史发展规律。 (唯物史观)

2. 构建"武昌起义—中华民国成立—袁世凯复辟帝制-二次革命"时间线索;分析革命形势发展,理解各省独立对清王朝的冲击。(时空观念)

3. 多角度阐释武昌起义的成功因素、《临时约法》的政治意图、二次革命失败原因,提升分析能力。 (历史解释)

4. 感受革命志士前赴后继、视死如归的爱国精神;认识民主共和理念对中国社会进步的推动作用。 (家国情怀)

导入新课

1961年,辛亥革命50周年的集会上,末代皇帝溥仪感慨万分的对熊秉坤说:“感谢你的第一枪,它帮我从一个神变成了一个人,由一个皇帝变成了共和国的公民”。

概

念

解

析

辛亥革命

狭义:1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义:指19世纪末20世纪初,以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国的全过程,包括民主思想的传播、革命团体和政党的建立、政治纲领的制定、历次武装起义、武昌起义和中华民国的建立等一系列历史事件。

目 录

01

武昌起义

02

中华民国的建立与《中华民国临时约法》

03

袁世凯窃取革命果实与二次革命

感悟人生

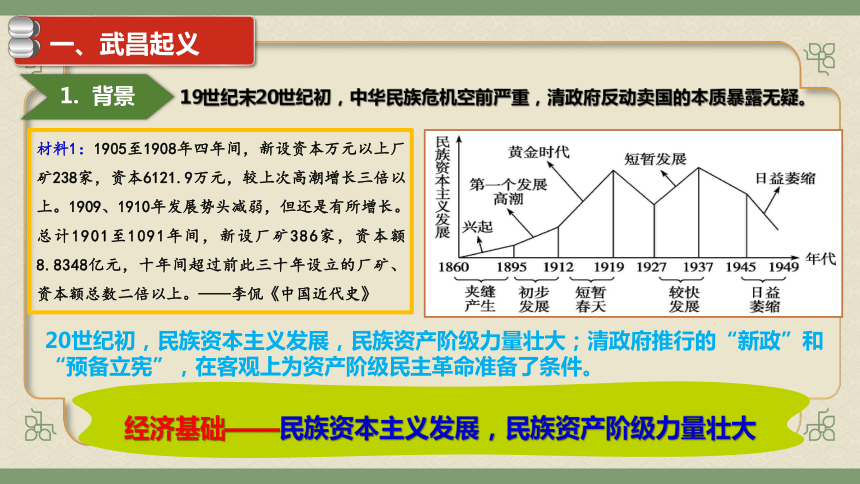

一、武昌起义

背景

19世纪末20世纪初,中华民族危机空前严重,清政府反动卖国的本质暴露无疑。

材料1:1905至1908年四年间,新设资本万元以上厂矿238家,资本6121.9万元,较上次高潮增长三倍以上。1909、1910年发展势头减弱,但还是有所增长。总计1901至1091年间,新设厂矿386家,资本额8.8348亿元,十年间超过前此三十年设立的厂矿、资本额总数二倍以上。——李侃《中国近代史》

20世纪初,民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大;清政府推行的“新政”和“预备立宪”,在客观上为资产阶级民主革命准备了条件。

经济基础——民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大

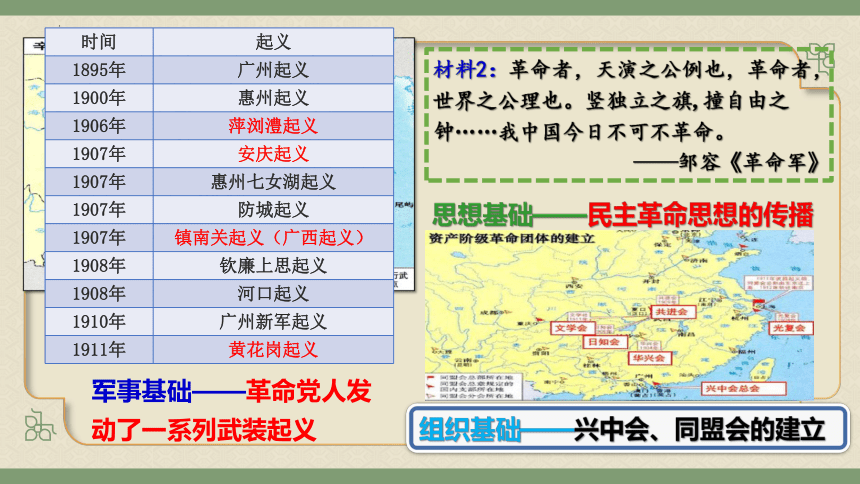

材料2:革命者,天演之公例也,革命者,世界之公理也。竖独立之旗,撞自由之钟……我中国今日不可不革命。

——邹容《革命军》

军事基础——革命党人发动了一系列武装起义

时间 起义

1895年 广州起义

1900年 惠州起义

1906年 萍浏澧起义

1907年 安庆起义

1907年 惠州七女湖起义

1907年 防城起义

1907年 镇南关起义(广西起义)

1908年 钦廉上思起义

1908年 河口起义

1910年 广州新军起义

1911年 黄花岗起义

思想基础——民主革命思想的传播

组织基础——兴中会、同盟会的建立

知

识

链

接

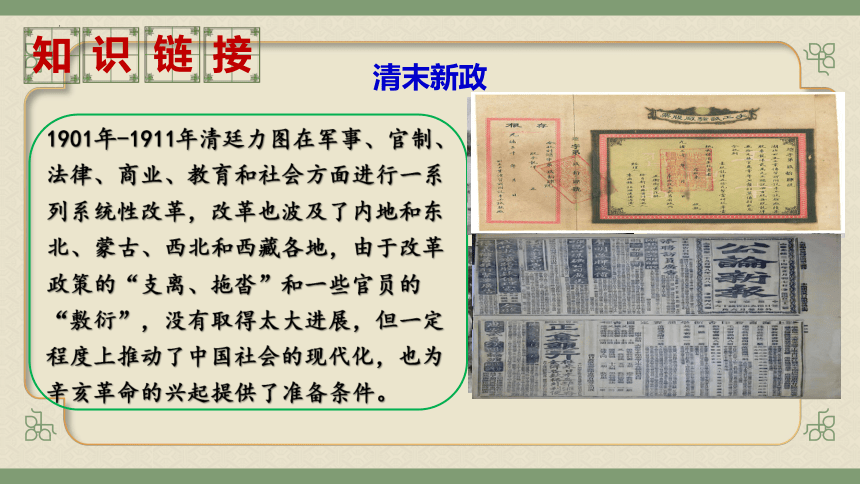

清末新政

1901年-1911年清廷力图在军事、官制、法律、商业、教育和社会方面进行一系列系统性改革,改革也波及了内地和东北、蒙古、西北和西藏各地,由于改革政策的“支离、拖沓”和一些官员的“敷衍”,没有取得太大进展,但一定程度上推动了中国社会的现代化,也为辛亥革命的兴起提供了准备条件。

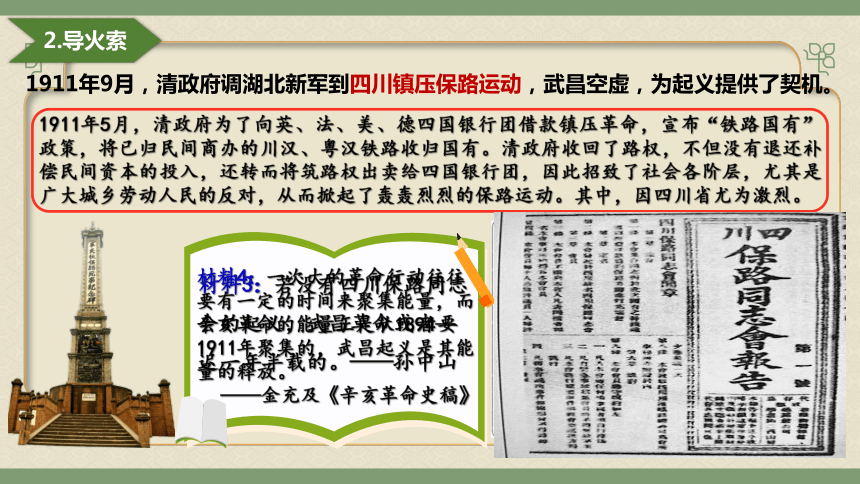

2.导火索

1911年5月,清政府为了向英、法、美、德四国银行团借款镇压革命,宣布“铁路国有”政策,将已归民间商办的川汉、粤汉铁路收归国有。清政府收回了路权,不但没有退还补偿民间资本的投入,还转而将筑路权出卖给四国银行团,因此招致了社会各阶层,尤其是广大城乡劳动人民的反对,从而掀起了轰轰烈烈的保路运动。其中,因四川省尤为激烈。

1911年9月,清政府调湖北新军到四川镇压保路运动,武昌空虚,为起义提供了契机。

材料3:若没有四川保路同志会的起义,武昌革命或者要迟一年半载的。——孙中山

材料4:一次大的革命行动往往要有一定的时间来聚集能量,而辛亥革命的能量正是从1894—1911年聚集的,武昌起义是其能量的释放。

——金充及《辛亥革命史稿》

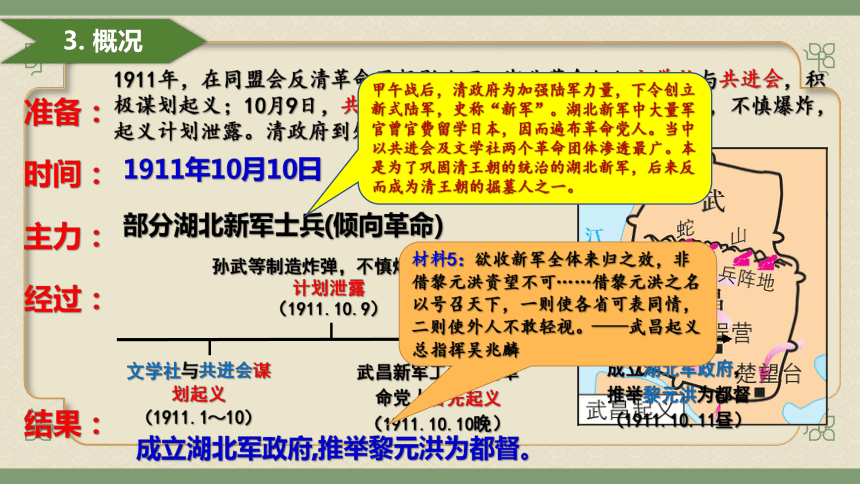

3. 概况

准备:

时间:

主力:

经过:

结果:

1911年,在同盟会反清革命思想影响下,湖北革命组织文学社与共进会,积极谋划起义;10月9日,共进会负责人孙武在汉口租界制造炮弹,不慎爆炸,起义计划泄露。清政府到处搜捕革命党人,形势非常紧迫。

1911年10月10日

部分湖北新军士兵(倾向革命)

甲午战后,清政府为加强陆军力量,下令创立新式陆军,史称“新军”。湖北新军中大量军官曾官费留学日本,因而遍布革命党人。当中以共进会及文学社两个革命团体渗透最广。本是为了巩固清王朝的统治的湖北新军,后来反而成为清王朝的掘墓人之一。

文学社与共进会谋划起义

(1911.1~10)

孙武等制造炸弹,不慎爆炸,计划泄露

(1911.10.9)

武昌新军工程营的革命党人首先起义

(1911.10.10晚)

汉阳、汉口响应,武汉三镇胜利

成立湖北军政府,推举黎元洪为都督

(1911.10.11昼)

成立湖北军政府,推举黎元洪为都督。

材料5:欲收新军全体来归之效,非借黎元洪资望不可……借黎元洪之名以号召天下,一则使各省可表同情,二则使外人不敢轻视。——武昌起义总指挥吴兆麟

相

关

史

事

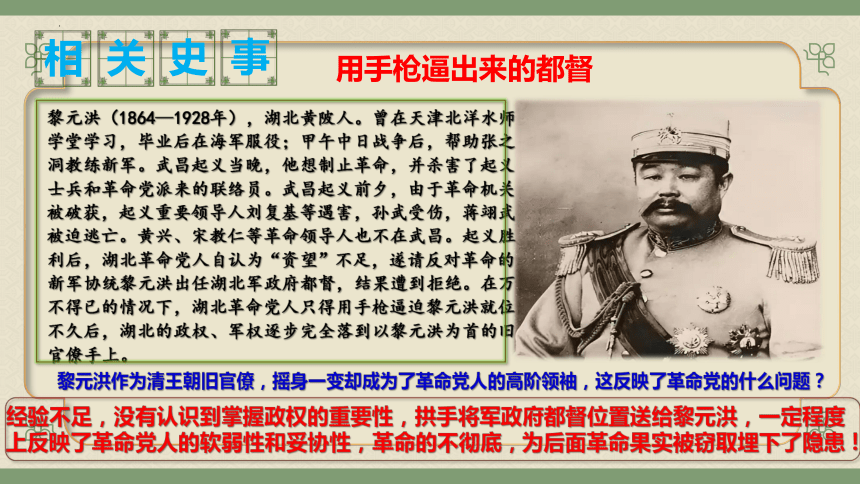

用手枪逼出来的都督

黎元洪(1864—1928年),湖北黄陂人。曾在天津北洋水师学堂学习,毕业后在海军服役;甲午中日战争后,帮助张之洞教练新军。武昌起义当晚,他想制止革命,并杀害了起义士兵和革命党派来的联络员。武昌起义前夕,由于革命机关被破获,起义重要领导人刘复基等遇害,孙武受伤,蒋翊武被迫逃亡。黄兴、宋教仁等革命领导人也不在武昌。起义胜利后,湖北革命党人自认为“资望”不足,遂请反对革命的新军协统黎元洪出任湖北军政府都督,结果遭到拒绝。在万不得已的情况下,湖北革命党人只得用手枪逼迫黎元洪就位。

不久后,湖北的政权、军权逐步完全落到以黎元洪为首的旧官僚手上。

黎元洪作为清王朝旧官僚,摇身一变却成为了革命党人的高阶领袖,这反映了革命党的什么问题?

经验不足,没有认识到掌握政权的重要性,拱手将军政府都督位置送给黎元洪,一定程度上反映了革命党人的软弱性和妥协性,革命的不彻底,为后面革命果实被窃取埋下了隐患!

合

作

探

究

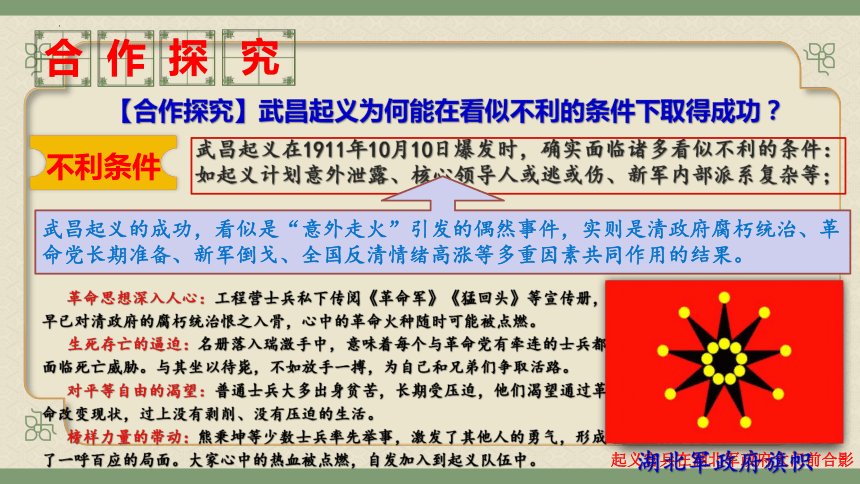

【合作探究】武昌起义为何能在看似不利的条件下取得成功?

不利条件

武昌起义在1911年10月10日爆发时,确实面临诸多看似不利的条件:如起义计划意外泄露、核心领导人或逃或伤、新军内部派系复杂等;

武昌起义的成功,看似是“意外走火”引发的偶然事件,实则是清政府腐朽统治、革命党长期准备、新军倒戈、全国反清情绪高涨等多重因素共同作用的结果。

革命思想深入人心:工程营士兵私下传阅《革命军》《猛回头》等宣传册,早已对清政府的腐朽统治恨之入骨,心中的革命火种随时可能被点燃。

生死存亡的逼迫:名册落入瑞澂手中,意味着每个与革命党有牵连的士兵都面临死亡威胁。与其坐以待毙,不如放手一搏,为自己和兄弟们争取活路。

对平等自由的渴望:普通士兵大多出身贫苦,长期受压迫,他们渴望通过革命改变现状,过上没有剥削、没有压迫的生活。

榜样力量的带动:熊秉坤等少数士兵率先举事,激发了其他人的勇气,形成了一呼百应的局面。大家心中的热血被点燃,自发加入到起义队伍中。

起义官兵在湖北军政府大门前合影

湖北军政府旗帜

4. 发展

武昌起义利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上省份宣布独立,支持革命。

武昌起义和全国各省独立形势图

8小时

2天

41天

80天

123天

占领湖广总督衙门

占领武汉三镇

十余省区独立

中华民国成立

清帝退位

独立的省份很多是由旧军阀、资产阶级主导(革命不彻底)

结合所学知识,说说革命迅速蔓延的原因。

①清政府统治腐败,失去人心;

②以孙中山为首的革命党人的长期革命宣传和武装斗争,赢得了人们一定程度上的理解与支持;

③民族资本主义的发展,使资产阶级力量增强,为革命的迅速发展奠定了阶级坚基础;

④西方资产阶级革命思想的传播,一定程度上摆脱了封建思想的束缚。

注意:孙中山没有直接参与武昌起义!

感悟人生

二、中华民国建立与《中华民国临时约法》

1.中华民国建立

时间:

首都:

临时大总统:

副总统:

纪年:

立法机构:

国旗:

意义:

1912年1月1日

南京

材料9:1911年12月29日上午10 时,17省45位代表齐集南京,举行中华民国临时政府首任临时大总统选举会。投票结果:孙中山得16票,黄兴得1票。——张宪文等著:《中华民国史》

孙中山

黎元洪

以1912年为民国元年,改用公历

成立临时参议院,由各省的会议代表任参议员

五色旗

孙中山与临时参议院议员合影

材料11:外交、教育、法制等部、局的总长、局长均为同盟会的会员。其它六部的实际工作也都掌握在革命党人手中。在拥有立法权的参议院,共有43名议员,其中同盟会会员就占了33人。

中华民国国旗为红黄蓝白黑五色旗,象征汉、满、蒙、回、藏五族共和之意。

亚洲第一个资产阶级民主共和国,是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果

材料11:民国者,民之国也。为民而设,由民而治者也。

——孙中山

知

识

链

接

民国纪年法与公元纪年法的换算

年份 民国年份

1912年 民国元年

1913年 民国二年

1914年 民国三年

1915年 民国四年

1916年 民国五年

…… ……

民国 年 =公元纪年-1911

公元 年 =民国纪年+1911

民国3年+1911=1914年

民国23年+1911=1934年

提醒:民国纪年只适用于公元1912年至新中国成立前这段时间。

2.临时政府改革措施

政治方面

经济方面

社会生活方面

教育方面

保障人权,不准刑讯、体罚,禁止买卖人口、贩卖童工,保护华侨,保护人民财产。

奖励工商业发展,鼓励兴办实业。

提倡平等观念,革除“大人”“老爷”等称谓,废止跪拜,剪除男子发辫,劝禁女子缠足,严禁鸦片,禁止赌博。

提倡男女同校,废止小学读经等。

保障基本权利,维护社会正义,促进文明进步。

利于民族资本主义发展

破除旧俗,倡导平等,推动社会革新。

促进近代教育发展

废除跪拜礼

禁缠足

统一中山装

剪辫子

这些政策在当时虽然未能完全执行,但体现自由平等的新风尚,对推动社会进步具有重要意义。

意义

3.中华民国外交

材料12:临时政府成立以后,当尽文明国应尽之义务,以期享文明国应享之权利。满清时代辱国之举措与排外之心理,务一洗而去之;与我友邦益增睦谊,持和平主义,将使中国见重于国际社会,且将使世界渐趋于大同。——孙中山《临时大总统宣言书》

材料13:临时政府重申承认清政府和帝国主义国家缔结的一切不平等条约,承担过去的外债和赔款,保护帝国主义在华的各种特权和利益。——《告各友邦书》

和平平等外交

妥协外交

南京临时政府在对外关系上,为什么会出现这种变化?

南京临时政府主张对外维护民族尊严,但它又承认和保护帝国主义的在华利益,幻想得到帝国主义的承认与支持,暴露了其软弱性与妥协性。

“益增睦谊,和平主义”外交政策有利于创造和平的外部环境,巩固新生政权,是在险恶的国际环境和纷乱的国内政治条件下的无奈之举。

4. 《中华民国临时约法》

1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了由参议院制定的《中华民国临时约法》。

时间

人物

机构

目的

内容

原则

评价

限制袁世凯权力,维护共和制度

1912年3月11日

孙中山

参议院

主权在民、自由平等、三权分立

①中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。②肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,为后续民主革命与法治建设提供了重要范本。是辛亥革命的重要成果。③在当时的历史条件下难有实际的约束效力。

(1)中华民国的主权属于全体国民;(2)国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;(3)国民有人身、居住、言论、出版、集会结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;(4)参议院行使立法权,国务员辅佐临时大总统行使行政权并负起责任,司法独立等。

知

识

链

接

三权分立

立法权

行政权

司法权

参议院行使立法权

国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任

司法独立

合

作

探

究

为什么说《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的文件

政治:它不仅宣判了清王朝封建专制统治的死刑,而且以根本法的形式废除了中国延续两千年的封建君主专制制度,确立起资产阶级民主共和国的政治体制;

经济:确认资本主义关系为合法,有利于民族资本主义的发展和社会生产力水平的提高;

思想:使民主共和的思想深入人心,树立帝制非法、民主共和合法的观念;

文化:知识分子利用《临时约法》规定的集会、结社、言论、出版自由,纷纷组织党团和创办报刊,大量介绍西方资本主义国家为新文化运动创造了条件;

对外:强调中国是一个领土完整、主权独立、统一的多民族国家,启发爱国主义的民族感情,防止帝国主义侵略。

感悟人生

三、袁世凯窃取革命果实与二次革命

1.袁世凯窃国背景

识读图文信息并结合教材知识,说说中华民国成立初期革命党人面临的局势。

清政府

帝国主义列强

革命党人

立宪派和旧官僚

被迫重用

支持

军事威胁

外交孤立

经济封锁

军事镇压

政治欺骗

趁机施压进攻

妥协退让

逼宫

(1)武昌起义成功后,湖北军政府与清政府内阁总理大臣袁世凯交涉,力图通过和平的方式早日实现共和;

(2)南京临时政府成立后,孙中山在重重压力下被迫表示,如果清帝退位,袁世凯宣布赞成共和,自己即行辞职,并推举袁世凯出任临时大总统。

材料14:“只要能建立共和,实现民权,谁当总统都无所谓。”——孙中山

人

物

链

接

袁世凯(1859-1916年),中国近代史上著名的政治家、军事家,北洋军阀领袖。

袁世凯清末新政期间积极推动近代化改革,是大地主大买办资产阶级政治代表。早年发迹于朝鲜,归国后在天津小站训练新军。在辛亥革命前的十几年中,他以叛卖维新派而获得慈禧太后的信任,以血腥镇压义和团和出卖主权而博得帝国主义的欢心,一直是清政府和帝国主义所倚重人物。辛亥革命期间逼清帝溥仪退位,以和平的方式推翻清朝,成为中华民国临时大总统,建立起北洋军阀独裁统治。

2.袁世凯窃取革命果实过程

逼清帝退位

拥护共和

就任临时大总统

1912年2月12日,在袁世凯软硬兼施的逼迫下,宣统帝下诏退位,统治中国260多年的清王朝结束(标志两千多年的封建君主专制结束)。

1992年2月13日,孙中山向临时参议院提出辞职,2月15日,临时参议院选举袁世凯为临时大总统,并提出限制条件。

1912年3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统。4月1日,孙中山正式解职。临时政府迁北京。

辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取,中国从此进入北洋军阀统治时期。

宣统帝(宣统是其年号),即爱新觉罗·溥仪(1906年—1967年),清朝末代皇帝,也是中国历史上最后一个皇帝。1908年继位,1912年2月12日被迫退位。

材料15:易数千年之帝制以共和,其造端之宏大,非一姓之兴亡所能拟也。——梁启超

为了限制袁世凯的权力:

①实行内阁制;

②临时政府设在南京;

③新任大总统到南京就职;

袁世凯北京就任临时大总统后与北洋将领合影

袁世凯北京就任大总统及与各国公使合影

帝国主义

支持袁世凯

立宪派和

旧官僚的进攻

资产阶级

的软弱和妥协

外因

外因

内因

内因

袁世凯掌握

军队和实权

合

作

探

究

阅读材料,思考袁世凯为什么能成功窃取革命果实?

材料16:只要能建立共和,实现民权,谁当总统都无所谓。——孙中山

材料17:在革命派内部,妥协思想也已占上风······财政困难使南京临时政府硬气不起来,帝国主义干涉的阴霾更令革命党人气短(各国军舰在长江示威)······大多数革命党人终于在帝国主义的威胁下屈服。南北双方达成了一项协议:革命党人同意让出政权,袁世凯则同意宣布赞成“共和”,并逼清帝退位。——李侃《中国近代史》

材料18:据统计,当时袁世凯的北洋系部队是当时全国最精锐的部队。清末,袁世凯被认为是“治世之能臣”,随着国内革命形势的发展,凡一切拥护清廷和反对革命的人们都寄厚望于他。

①资产阶级的软弱性和妥协性(最主要原因)

②帝国主义的干涉

③袁世凯的个人实力与威望

根本原因:中国是半殖民地半封建社会,民族资本主义发展不充分,实力弱小。

3.二次革命背景

阅读材料并结合教材知识,分析二次革命发生的背景有哪些。

材料19:袁世凯就任临时大总统之后,南北方只是在形式上统一,但在政治上仍处于对峙状态,北方各省处于袁世凯控制之下。南方大多数省份,实际上处于同盟会的控制和影响下,袁世凯建立北洋军阀政府后,破坏临时约法,控制内阁,加强北洋军,削弱革命军,实行专制独裁统治。

材料20:(宋教仁说)国民党在全国的选举都已胜利,已占国会的大多数,大局已定,政党责任内阁制一定可以成功。——摘编自《辛亥革命回忆录》

材料21:1913年春,袁世凯以重金收买宋教仁不成,便密令国务总理赵秉钧策划将准备北上组阁的宋教仁刺杀身亡在上海火车站,即为“宋案”。经查,此案牵涉到袁世凯本人。

中华民国第一届内阁成员 国务总理 唐绍仪 北洋派 司法总长 王宠惠 同盟会

外交总长 陆征祥 北洋派 教育总长 蔡元培 同盟会

内务总长 赵秉钧 北洋派 农林总长 宋教仁 同盟会

陆军总长 段祺瑞 北洋派 工商总长 陈其美 同盟会

海军总长 刘冠雄 北洋派 交通总长 施肇基 无党派

财政总长 熊希龄 亲袁派 南京留守 黄兴 同盟会

(1)袁世凯就任临时大总统后,公然背弃誓言,一再破坏《临时约法》。

(2)1912年8月,宋教仁等以同盟会为基础组成国民党,在第一届国会选举中占据明显优势。

(3)1913年春,宋教仁遇刺身亡。

人

物

简

介

宋教仁(1882-1913),资产阶级政治活动家,成立华兴会(任副会长),同盟会领导人,创办《民报》,起草《中华民国临时约法》,筹建国民党,被称为“中国宪政之父”。

政治主张:推崇“合法斗争”,主张“责任内阁制”。

史

料

链

接

宋教仁遇刺

宋教仁

为何袁世凯要刺杀宋教仁?

将同盟会改组为国民党;选举成为国会第一大党;预备北上重组内阁,力图实现责任内阁制。

国民党在大选862席中,占了392席,成为国会中的第一大党,具备组阁政府的权力,宋教仁将出任政府总理,行使行政权。

宋案暴露了袁世凯独裁统治的丑恶嘴脸。宋教仁案真相大白后,全国舆论哗然,这使孙中山从“欲治民国,袁总统适足当之”的幻想中警醒过来,主张“非去袁不可”,号召立即讨袁。

材料22:作公民保障,谁非后死者。

为宪法流血,公真第一人。

——孙中山

4.二次革命概况

识读图文信息并结合教材知识,概述二次革命的过程?

导火索

时间

经过

结果

宋教仁被刺杀

1913年(宋案发生后)

“宋案”发生后,袁世凯进行军事部署,并下令以武力镇压国民党,罢免江西、广东、安徽三省都督,并派兵南下。孙中山和黄兴等被迫发布讨袁宣言和通电,二次革命爆发。

国民党力量涣散,二次革命很快被袁世凯镇压下去。孙中山、黄兴等流亡日本。

“一次革命,起于武昌,为推翻满清之专制。二次革命,则在南京,为袁世凯暗杀宋教仁而起。”

因为这次革命是以孙中山为首的资产阶级革命派为反对袁世凯的独裁专制和军事进攻,保卫民主共和的一次武装斗争,是辛亥革命的继续。所以称之为“二次革命”。

材料23:二次革命轻易地镇压下去,这使袁得意忘形,私欲无限膨胀。他不再满足于临时大总统头衔,而渴望担任终身正式总统,以为最终称帝的目标做准备。

——徐中约《中国近代史》

5.二次革命失败原因

阅读材料并结合教材知识,分析二次革命失败的原因。

材料24:由于实力悬殊,革命派领导人勉强被动、松散软弱,名义上有革命派掌握的十几万军队良莠不齐,可靠和善战者屈指可数;战事又是在袁世凯做好准备,并首先发起进攻的被动局势下进行,因此,两个月后,二月革命即完全失败。——刘强伦《辛亥革命应以癸丑“二次革命”为下限》

材料25:1913年3月,孙中山主张武力反袁。但是只有江西都督李烈钧、广东都督胡汉民、安徽都督柏文蔚等少数人拥护他的主张。……二次革命开始。虽有多省宣布独立讨袁。但革命党人却停留在观望、犹豫的态度上,没有把握形势。在军事行动上,他们不善用兵,各地各自为战,没有统一的军事指挥机构,使本来就不足的兵力更显分散。

材料26:1913年,袁世凯又向英、法、德、日、俄五国银行团签订 2500万英镑的“善后大借款”,用作武力消灭国民党的军费。

③袁世凯(军事)实力强大,帝国主义大力支持袁世凯。

①国民党力量涣散,缺乏统一指挥,资产阶级革命派缺乏斗争经验,力量不足;

②国民党准备不充分,袁世凯准备充足。

合

作

探

究

阅读材料,根据所学知识,思考辛亥革命的历史意义。

材料27:共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭……新官制成,旧官制灭…… ——1912年3月5日发表于《时报》的《新陈代谢》

材料28:从前皇帝自称为天子,如果有人说皇帝是强盗,可以打倒,别人一定把他看作疯子。孙中山就曾经是一个被人家看作是疯子的人。相反在辛亥革命以后,如果有人想做皇帝或者拥护别人做皇帝,一定也被看作疯子。

材料29:辛亥革命为资本主义的发展扫除了一些障碍,从1912年-1919年,中国新建厂矿企业有470多家,新增资本达1.3 亿元以上,超过了过去的半个世纪。——《中国近代经济史统计资料选集》

(1)政治:推翻了清王朝的统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。

(2)经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件。

(3)思想:极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

(4)风俗文化:促使文化和社会风俗等方面发生新的变化。

局限性:

材料30:辛亥革命把皇帝赶跑,这不是胜利了吗?说它失败,是说辛亥革命只把一个皇帝赶跑,中国仍旧在帝国主义和封建主义的压迫之下,反帝反封建的革命任务并没有完成。——毛泽东《青年运动的方向》

材料31:辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上,南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。——《吴玉章回忆录》(1878—1988)

材料32:如果我们将中国传统文化比喻成一棵大树,洋务运动不过修剪了一些枝叶,辛亥革命则相当于将这颗大树砍断了。但是树断了,树墩还在,一般的树只要树墩还在,还是可以萌芽的。——胡适

(1)表现:没有解决近代中国社会的主要矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,中国半殖民地半封建的社会性质没有改变。

(2)原因:缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

启示:

资产阶级无法领导中国革命取得胜利。在半殖民地半封建社会的中国走资产阶级共和国的道路行不通。

学

史

崇

德

非革命,国家无以救存之;

非革命,国家无以获生存。

课堂总结

辛亥革命

武昌起义

条件:镇压保路运动,武昌空虚;文学社与共进会积极谋划起义

时间、主要力量:1911年10月10日,湖北新军中倾向革命的士兵

中华民国建立与《中华民国临时约法》

中华民国建立

标志:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职

袁世凯窃取革命果实与二次革命

袁世凯窃取革命果实:1912年3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统

二次革命:宋教仁遇刺案;1913年,因国民党力量涣散而失败

《中华民国临时约法》

结果:起义军占领武昌全城,革命在武汉三镇取得胜利;成立湖北军政府

扩展:全国已有一半以上的省份宣布独立

意义:孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果

颁布:1912年3月,孙中山颁布,临时参议院制定

性质:第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

作用:肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则

评价辛亥革命

积极意义:推翻了清王朝的统治,宣告了中国两千多年的君主专制制度的终结。拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕;极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门

局限性:辛亥革命并没有解决近代中国社会的主要矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,中国半殖民地半封建的社会性质没有改变

第9课 辛亥革命

课标要求:通过了解武昌起义的史事,认识辛亥革命的历史意义及局限性。

核心素养目标

1. 从经济基础与社会矛盾角度,分析武昌起义爆发、袁世凯窃取革命果实的原因,理解历史发展规律。 (唯物史观)

2. 构建"武昌起义—中华民国成立—袁世凯复辟帝制-二次革命"时间线索;分析革命形势发展,理解各省独立对清王朝的冲击。(时空观念)

3. 多角度阐释武昌起义的成功因素、《临时约法》的政治意图、二次革命失败原因,提升分析能力。 (历史解释)

4. 感受革命志士前赴后继、视死如归的爱国精神;认识民主共和理念对中国社会进步的推动作用。 (家国情怀)

导入新课

1961年,辛亥革命50周年的集会上,末代皇帝溥仪感慨万分的对熊秉坤说:“感谢你的第一枪,它帮我从一个神变成了一个人,由一个皇帝变成了共和国的公民”。

概

念

解

析

辛亥革命

狭义:1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义:指19世纪末20世纪初,以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国的全过程,包括民主思想的传播、革命团体和政党的建立、政治纲领的制定、历次武装起义、武昌起义和中华民国的建立等一系列历史事件。

目 录

01

武昌起义

02

中华民国的建立与《中华民国临时约法》

03

袁世凯窃取革命果实与二次革命

感悟人生

一、武昌起义

背景

19世纪末20世纪初,中华民族危机空前严重,清政府反动卖国的本质暴露无疑。

材料1:1905至1908年四年间,新设资本万元以上厂矿238家,资本6121.9万元,较上次高潮增长三倍以上。1909、1910年发展势头减弱,但还是有所增长。总计1901至1091年间,新设厂矿386家,资本额8.8348亿元,十年间超过前此三十年设立的厂矿、资本额总数二倍以上。——李侃《中国近代史》

20世纪初,民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大;清政府推行的“新政”和“预备立宪”,在客观上为资产阶级民主革命准备了条件。

经济基础——民族资本主义发展,民族资产阶级力量壮大

材料2:革命者,天演之公例也,革命者,世界之公理也。竖独立之旗,撞自由之钟……我中国今日不可不革命。

——邹容《革命军》

军事基础——革命党人发动了一系列武装起义

时间 起义

1895年 广州起义

1900年 惠州起义

1906年 萍浏澧起义

1907年 安庆起义

1907年 惠州七女湖起义

1907年 防城起义

1907年 镇南关起义(广西起义)

1908年 钦廉上思起义

1908年 河口起义

1910年 广州新军起义

1911年 黄花岗起义

思想基础——民主革命思想的传播

组织基础——兴中会、同盟会的建立

知

识

链

接

清末新政

1901年-1911年清廷力图在军事、官制、法律、商业、教育和社会方面进行一系列系统性改革,改革也波及了内地和东北、蒙古、西北和西藏各地,由于改革政策的“支离、拖沓”和一些官员的“敷衍”,没有取得太大进展,但一定程度上推动了中国社会的现代化,也为辛亥革命的兴起提供了准备条件。

2.导火索

1911年5月,清政府为了向英、法、美、德四国银行团借款镇压革命,宣布“铁路国有”政策,将已归民间商办的川汉、粤汉铁路收归国有。清政府收回了路权,不但没有退还补偿民间资本的投入,还转而将筑路权出卖给四国银行团,因此招致了社会各阶层,尤其是广大城乡劳动人民的反对,从而掀起了轰轰烈烈的保路运动。其中,因四川省尤为激烈。

1911年9月,清政府调湖北新军到四川镇压保路运动,武昌空虚,为起义提供了契机。

材料3:若没有四川保路同志会的起义,武昌革命或者要迟一年半载的。——孙中山

材料4:一次大的革命行动往往要有一定的时间来聚集能量,而辛亥革命的能量正是从1894—1911年聚集的,武昌起义是其能量的释放。

——金充及《辛亥革命史稿》

3. 概况

准备:

时间:

主力:

经过:

结果:

1911年,在同盟会反清革命思想影响下,湖北革命组织文学社与共进会,积极谋划起义;10月9日,共进会负责人孙武在汉口租界制造炮弹,不慎爆炸,起义计划泄露。清政府到处搜捕革命党人,形势非常紧迫。

1911年10月10日

部分湖北新军士兵(倾向革命)

甲午战后,清政府为加强陆军力量,下令创立新式陆军,史称“新军”。湖北新军中大量军官曾官费留学日本,因而遍布革命党人。当中以共进会及文学社两个革命团体渗透最广。本是为了巩固清王朝的统治的湖北新军,后来反而成为清王朝的掘墓人之一。

文学社与共进会谋划起义

(1911.1~10)

孙武等制造炸弹,不慎爆炸,计划泄露

(1911.10.9)

武昌新军工程营的革命党人首先起义

(1911.10.10晚)

汉阳、汉口响应,武汉三镇胜利

成立湖北军政府,推举黎元洪为都督

(1911.10.11昼)

成立湖北军政府,推举黎元洪为都督。

材料5:欲收新军全体来归之效,非借黎元洪资望不可……借黎元洪之名以号召天下,一则使各省可表同情,二则使外人不敢轻视。——武昌起义总指挥吴兆麟

相

关

史

事

用手枪逼出来的都督

黎元洪(1864—1928年),湖北黄陂人。曾在天津北洋水师学堂学习,毕业后在海军服役;甲午中日战争后,帮助张之洞教练新军。武昌起义当晚,他想制止革命,并杀害了起义士兵和革命党派来的联络员。武昌起义前夕,由于革命机关被破获,起义重要领导人刘复基等遇害,孙武受伤,蒋翊武被迫逃亡。黄兴、宋教仁等革命领导人也不在武昌。起义胜利后,湖北革命党人自认为“资望”不足,遂请反对革命的新军协统黎元洪出任湖北军政府都督,结果遭到拒绝。在万不得已的情况下,湖北革命党人只得用手枪逼迫黎元洪就位。

不久后,湖北的政权、军权逐步完全落到以黎元洪为首的旧官僚手上。

黎元洪作为清王朝旧官僚,摇身一变却成为了革命党人的高阶领袖,这反映了革命党的什么问题?

经验不足,没有认识到掌握政权的重要性,拱手将军政府都督位置送给黎元洪,一定程度上反映了革命党人的软弱性和妥协性,革命的不彻底,为后面革命果实被窃取埋下了隐患!

合

作

探

究

【合作探究】武昌起义为何能在看似不利的条件下取得成功?

不利条件

武昌起义在1911年10月10日爆发时,确实面临诸多看似不利的条件:如起义计划意外泄露、核心领导人或逃或伤、新军内部派系复杂等;

武昌起义的成功,看似是“意外走火”引发的偶然事件,实则是清政府腐朽统治、革命党长期准备、新军倒戈、全国反清情绪高涨等多重因素共同作用的结果。

革命思想深入人心:工程营士兵私下传阅《革命军》《猛回头》等宣传册,早已对清政府的腐朽统治恨之入骨,心中的革命火种随时可能被点燃。

生死存亡的逼迫:名册落入瑞澂手中,意味着每个与革命党有牵连的士兵都面临死亡威胁。与其坐以待毙,不如放手一搏,为自己和兄弟们争取活路。

对平等自由的渴望:普通士兵大多出身贫苦,长期受压迫,他们渴望通过革命改变现状,过上没有剥削、没有压迫的生活。

榜样力量的带动:熊秉坤等少数士兵率先举事,激发了其他人的勇气,形成了一呼百应的局面。大家心中的热血被点燃,自发加入到起义队伍中。

起义官兵在湖北军政府大门前合影

湖北军政府旗帜

4. 发展

武昌起义利后,各省纷纷响应。到11月下旬,全国已有一半以上省份宣布独立,支持革命。

武昌起义和全国各省独立形势图

8小时

2天

41天

80天

123天

占领湖广总督衙门

占领武汉三镇

十余省区独立

中华民国成立

清帝退位

独立的省份很多是由旧军阀、资产阶级主导(革命不彻底)

结合所学知识,说说革命迅速蔓延的原因。

①清政府统治腐败,失去人心;

②以孙中山为首的革命党人的长期革命宣传和武装斗争,赢得了人们一定程度上的理解与支持;

③民族资本主义的发展,使资产阶级力量增强,为革命的迅速发展奠定了阶级坚基础;

④西方资产阶级革命思想的传播,一定程度上摆脱了封建思想的束缚。

注意:孙中山没有直接参与武昌起义!

感悟人生

二、中华民国建立与《中华民国临时约法》

1.中华民国建立

时间:

首都:

临时大总统:

副总统:

纪年:

立法机构:

国旗:

意义:

1912年1月1日

南京

材料9:1911年12月29日上午10 时,17省45位代表齐集南京,举行中华民国临时政府首任临时大总统选举会。投票结果:孙中山得16票,黄兴得1票。——张宪文等著:《中华民国史》

孙中山

黎元洪

以1912年为民国元年,改用公历

成立临时参议院,由各省的会议代表任参议员

五色旗

孙中山与临时参议院议员合影

材料11:外交、教育、法制等部、局的总长、局长均为同盟会的会员。其它六部的实际工作也都掌握在革命党人手中。在拥有立法权的参议院,共有43名议员,其中同盟会会员就占了33人。

中华民国国旗为红黄蓝白黑五色旗,象征汉、满、蒙、回、藏五族共和之意。

亚洲第一个资产阶级民主共和国,是孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果

材料11:民国者,民之国也。为民而设,由民而治者也。

——孙中山

知

识

链

接

民国纪年法与公元纪年法的换算

年份 民国年份

1912年 民国元年

1913年 民国二年

1914年 民国三年

1915年 民国四年

1916年 民国五年

…… ……

民国 年 =公元纪年-1911

公元 年 =民国纪年+1911

民国3年+1911=1914年

民国23年+1911=1934年

提醒:民国纪年只适用于公元1912年至新中国成立前这段时间。

2.临时政府改革措施

政治方面

经济方面

社会生活方面

教育方面

保障人权,不准刑讯、体罚,禁止买卖人口、贩卖童工,保护华侨,保护人民财产。

奖励工商业发展,鼓励兴办实业。

提倡平等观念,革除“大人”“老爷”等称谓,废止跪拜,剪除男子发辫,劝禁女子缠足,严禁鸦片,禁止赌博。

提倡男女同校,废止小学读经等。

保障基本权利,维护社会正义,促进文明进步。

利于民族资本主义发展

破除旧俗,倡导平等,推动社会革新。

促进近代教育发展

废除跪拜礼

禁缠足

统一中山装

剪辫子

这些政策在当时虽然未能完全执行,但体现自由平等的新风尚,对推动社会进步具有重要意义。

意义

3.中华民国外交

材料12:临时政府成立以后,当尽文明国应尽之义务,以期享文明国应享之权利。满清时代辱国之举措与排外之心理,务一洗而去之;与我友邦益增睦谊,持和平主义,将使中国见重于国际社会,且将使世界渐趋于大同。——孙中山《临时大总统宣言书》

材料13:临时政府重申承认清政府和帝国主义国家缔结的一切不平等条约,承担过去的外债和赔款,保护帝国主义在华的各种特权和利益。——《告各友邦书》

和平平等外交

妥协外交

南京临时政府在对外关系上,为什么会出现这种变化?

南京临时政府主张对外维护民族尊严,但它又承认和保护帝国主义的在华利益,幻想得到帝国主义的承认与支持,暴露了其软弱性与妥协性。

“益增睦谊,和平主义”外交政策有利于创造和平的外部环境,巩固新生政权,是在险恶的国际环境和纷乱的国内政治条件下的无奈之举。

4. 《中华民国临时约法》

1912年3月11日,孙中山以临时大总统名义颁布了由参议院制定的《中华民国临时约法》。

时间

人物

机构

目的

内容

原则

评价

限制袁世凯权力,维护共和制度

1912年3月11日

孙中山

参议院

主权在民、自由平等、三权分立

①中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件。②肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则,为后续民主革命与法治建设提供了重要范本。是辛亥革命的重要成果。③在当时的历史条件下难有实际的约束效力。

(1)中华民国的主权属于全体国民;(2)国民不分种族、阶级、宗教信仰,一律平等;(3)国民有人身、居住、言论、出版、集会结社、宗教信仰及请愿、考试、选举、参政等自由和权利;(4)参议院行使立法权,国务员辅佐临时大总统行使行政权并负起责任,司法独立等。

知

识

链

接

三权分立

立法权

行政权

司法权

参议院行使立法权

国务员辅佐临时大总统行使行政权并负其责任

司法独立

合

作

探

究

为什么说《中华民国临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的文件

政治:它不仅宣判了清王朝封建专制统治的死刑,而且以根本法的形式废除了中国延续两千年的封建君主专制制度,确立起资产阶级民主共和国的政治体制;

经济:确认资本主义关系为合法,有利于民族资本主义的发展和社会生产力水平的提高;

思想:使民主共和的思想深入人心,树立帝制非法、民主共和合法的观念;

文化:知识分子利用《临时约法》规定的集会、结社、言论、出版自由,纷纷组织党团和创办报刊,大量介绍西方资本主义国家为新文化运动创造了条件;

对外:强调中国是一个领土完整、主权独立、统一的多民族国家,启发爱国主义的民族感情,防止帝国主义侵略。

感悟人生

三、袁世凯窃取革命果实与二次革命

1.袁世凯窃国背景

识读图文信息并结合教材知识,说说中华民国成立初期革命党人面临的局势。

清政府

帝国主义列强

革命党人

立宪派和旧官僚

被迫重用

支持

军事威胁

外交孤立

经济封锁

军事镇压

政治欺骗

趁机施压进攻

妥协退让

逼宫

(1)武昌起义成功后,湖北军政府与清政府内阁总理大臣袁世凯交涉,力图通过和平的方式早日实现共和;

(2)南京临时政府成立后,孙中山在重重压力下被迫表示,如果清帝退位,袁世凯宣布赞成共和,自己即行辞职,并推举袁世凯出任临时大总统。

材料14:“只要能建立共和,实现民权,谁当总统都无所谓。”——孙中山

人

物

链

接

袁世凯(1859-1916年),中国近代史上著名的政治家、军事家,北洋军阀领袖。

袁世凯清末新政期间积极推动近代化改革,是大地主大买办资产阶级政治代表。早年发迹于朝鲜,归国后在天津小站训练新军。在辛亥革命前的十几年中,他以叛卖维新派而获得慈禧太后的信任,以血腥镇压义和团和出卖主权而博得帝国主义的欢心,一直是清政府和帝国主义所倚重人物。辛亥革命期间逼清帝溥仪退位,以和平的方式推翻清朝,成为中华民国临时大总统,建立起北洋军阀独裁统治。

2.袁世凯窃取革命果实过程

逼清帝退位

拥护共和

就任临时大总统

1912年2月12日,在袁世凯软硬兼施的逼迫下,宣统帝下诏退位,统治中国260多年的清王朝结束(标志两千多年的封建君主专制结束)。

1992年2月13日,孙中山向临时参议院提出辞职,2月15日,临时参议院选举袁世凯为临时大总统,并提出限制条件。

1912年3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统。4月1日,孙中山正式解职。临时政府迁北京。

辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取,中国从此进入北洋军阀统治时期。

宣统帝(宣统是其年号),即爱新觉罗·溥仪(1906年—1967年),清朝末代皇帝,也是中国历史上最后一个皇帝。1908年继位,1912年2月12日被迫退位。

材料15:易数千年之帝制以共和,其造端之宏大,非一姓之兴亡所能拟也。——梁启超

为了限制袁世凯的权力:

①实行内阁制;

②临时政府设在南京;

③新任大总统到南京就职;

袁世凯北京就任临时大总统后与北洋将领合影

袁世凯北京就任大总统及与各国公使合影

帝国主义

支持袁世凯

立宪派和

旧官僚的进攻

资产阶级

的软弱和妥协

外因

外因

内因

内因

袁世凯掌握

军队和实权

合

作

探

究

阅读材料,思考袁世凯为什么能成功窃取革命果实?

材料16:只要能建立共和,实现民权,谁当总统都无所谓。——孙中山

材料17:在革命派内部,妥协思想也已占上风······财政困难使南京临时政府硬气不起来,帝国主义干涉的阴霾更令革命党人气短(各国军舰在长江示威)······大多数革命党人终于在帝国主义的威胁下屈服。南北双方达成了一项协议:革命党人同意让出政权,袁世凯则同意宣布赞成“共和”,并逼清帝退位。——李侃《中国近代史》

材料18:据统计,当时袁世凯的北洋系部队是当时全国最精锐的部队。清末,袁世凯被认为是“治世之能臣”,随着国内革命形势的发展,凡一切拥护清廷和反对革命的人们都寄厚望于他。

①资产阶级的软弱性和妥协性(最主要原因)

②帝国主义的干涉

③袁世凯的个人实力与威望

根本原因:中国是半殖民地半封建社会,民族资本主义发展不充分,实力弱小。

3.二次革命背景

阅读材料并结合教材知识,分析二次革命发生的背景有哪些。

材料19:袁世凯就任临时大总统之后,南北方只是在形式上统一,但在政治上仍处于对峙状态,北方各省处于袁世凯控制之下。南方大多数省份,实际上处于同盟会的控制和影响下,袁世凯建立北洋军阀政府后,破坏临时约法,控制内阁,加强北洋军,削弱革命军,实行专制独裁统治。

材料20:(宋教仁说)国民党在全国的选举都已胜利,已占国会的大多数,大局已定,政党责任内阁制一定可以成功。——摘编自《辛亥革命回忆录》

材料21:1913年春,袁世凯以重金收买宋教仁不成,便密令国务总理赵秉钧策划将准备北上组阁的宋教仁刺杀身亡在上海火车站,即为“宋案”。经查,此案牵涉到袁世凯本人。

中华民国第一届内阁成员 国务总理 唐绍仪 北洋派 司法总长 王宠惠 同盟会

外交总长 陆征祥 北洋派 教育总长 蔡元培 同盟会

内务总长 赵秉钧 北洋派 农林总长 宋教仁 同盟会

陆军总长 段祺瑞 北洋派 工商总长 陈其美 同盟会

海军总长 刘冠雄 北洋派 交通总长 施肇基 无党派

财政总长 熊希龄 亲袁派 南京留守 黄兴 同盟会

(1)袁世凯就任临时大总统后,公然背弃誓言,一再破坏《临时约法》。

(2)1912年8月,宋教仁等以同盟会为基础组成国民党,在第一届国会选举中占据明显优势。

(3)1913年春,宋教仁遇刺身亡。

人

物

简

介

宋教仁(1882-1913),资产阶级政治活动家,成立华兴会(任副会长),同盟会领导人,创办《民报》,起草《中华民国临时约法》,筹建国民党,被称为“中国宪政之父”。

政治主张:推崇“合法斗争”,主张“责任内阁制”。

史

料

链

接

宋教仁遇刺

宋教仁

为何袁世凯要刺杀宋教仁?

将同盟会改组为国民党;选举成为国会第一大党;预备北上重组内阁,力图实现责任内阁制。

国民党在大选862席中,占了392席,成为国会中的第一大党,具备组阁政府的权力,宋教仁将出任政府总理,行使行政权。

宋案暴露了袁世凯独裁统治的丑恶嘴脸。宋教仁案真相大白后,全国舆论哗然,这使孙中山从“欲治民国,袁总统适足当之”的幻想中警醒过来,主张“非去袁不可”,号召立即讨袁。

材料22:作公民保障,谁非后死者。

为宪法流血,公真第一人。

——孙中山

4.二次革命概况

识读图文信息并结合教材知识,概述二次革命的过程?

导火索

时间

经过

结果

宋教仁被刺杀

1913年(宋案发生后)

“宋案”发生后,袁世凯进行军事部署,并下令以武力镇压国民党,罢免江西、广东、安徽三省都督,并派兵南下。孙中山和黄兴等被迫发布讨袁宣言和通电,二次革命爆发。

国民党力量涣散,二次革命很快被袁世凯镇压下去。孙中山、黄兴等流亡日本。

“一次革命,起于武昌,为推翻满清之专制。二次革命,则在南京,为袁世凯暗杀宋教仁而起。”

因为这次革命是以孙中山为首的资产阶级革命派为反对袁世凯的独裁专制和军事进攻,保卫民主共和的一次武装斗争,是辛亥革命的继续。所以称之为“二次革命”。

材料23:二次革命轻易地镇压下去,这使袁得意忘形,私欲无限膨胀。他不再满足于临时大总统头衔,而渴望担任终身正式总统,以为最终称帝的目标做准备。

——徐中约《中国近代史》

5.二次革命失败原因

阅读材料并结合教材知识,分析二次革命失败的原因。

材料24:由于实力悬殊,革命派领导人勉强被动、松散软弱,名义上有革命派掌握的十几万军队良莠不齐,可靠和善战者屈指可数;战事又是在袁世凯做好准备,并首先发起进攻的被动局势下进行,因此,两个月后,二月革命即完全失败。——刘强伦《辛亥革命应以癸丑“二次革命”为下限》

材料25:1913年3月,孙中山主张武力反袁。但是只有江西都督李烈钧、广东都督胡汉民、安徽都督柏文蔚等少数人拥护他的主张。……二次革命开始。虽有多省宣布独立讨袁。但革命党人却停留在观望、犹豫的态度上,没有把握形势。在军事行动上,他们不善用兵,各地各自为战,没有统一的军事指挥机构,使本来就不足的兵力更显分散。

材料26:1913年,袁世凯又向英、法、德、日、俄五国银行团签订 2500万英镑的“善后大借款”,用作武力消灭国民党的军费。

③袁世凯(军事)实力强大,帝国主义大力支持袁世凯。

①国民党力量涣散,缺乏统一指挥,资产阶级革命派缺乏斗争经验,力量不足;

②国民党准备不充分,袁世凯准备充足。

合

作

探

究

阅读材料,根据所学知识,思考辛亥革命的历史意义。

材料27:共和政体成,专制政体灭;中华民国成,清朝灭;总统成,皇帝灭……新官制成,旧官制灭…… ——1912年3月5日发表于《时报》的《新陈代谢》

材料28:从前皇帝自称为天子,如果有人说皇帝是强盗,可以打倒,别人一定把他看作疯子。孙中山就曾经是一个被人家看作是疯子的人。相反在辛亥革命以后,如果有人想做皇帝或者拥护别人做皇帝,一定也被看作疯子。

材料29:辛亥革命为资本主义的发展扫除了一些障碍,从1912年-1919年,中国新建厂矿企业有470多家,新增资本达1.3 亿元以上,超过了过去的半个世纪。——《中国近代经济史统计资料选集》

(1)政治:推翻了清王朝的统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。

(2)经济:打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了条件。

(3)思想:极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

(4)风俗文化:促使文化和社会风俗等方面发生新的变化。

局限性:

材料30:辛亥革命把皇帝赶跑,这不是胜利了吗?说它失败,是说辛亥革命只把一个皇帝赶跑,中国仍旧在帝国主义和封建主义的压迫之下,反帝反封建的革命任务并没有完成。——毛泽东《青年运动的方向》

材料31:辛亥革命后帝国主义和封建主义两座大山仍然沉重地压在中国人民的头上,南京政府名义上是中央政府,但并没有实现国家的真正统一,也没有结束国家的混乱状态。——《吴玉章回忆录》(1878—1988)

材料32:如果我们将中国传统文化比喻成一棵大树,洋务运动不过修剪了一些枝叶,辛亥革命则相当于将这颗大树砍断了。但是树断了,树墩还在,一般的树只要树墩还在,还是可以萌芽的。——胡适

(1)表现:没有解决近代中国社会的主要矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,中国半殖民地半封建的社会性质没有改变。

(2)原因:缺乏一个能够提出科学的革命纲领、能够发动广大民众,以及组织严密的革命政党的领导。

启示:

资产阶级无法领导中国革命取得胜利。在半殖民地半封建社会的中国走资产阶级共和国的道路行不通。

学

史

崇

德

非革命,国家无以救存之;

非革命,国家无以获生存。

课堂总结

辛亥革命

武昌起义

条件:镇压保路运动,武昌空虚;文学社与共进会积极谋划起义

时间、主要力量:1911年10月10日,湖北新军中倾向革命的士兵

中华民国建立与《中华民国临时约法》

中华民国建立

标志:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职

袁世凯窃取革命果实与二次革命

袁世凯窃取革命果实:1912年3月,袁世凯在北京就任中华民国临时大总统

二次革命:宋教仁遇刺案;1913年,因国民党力量涣散而失败

《中华民国临时约法》

结果:起义军占领武昌全城,革命在武汉三镇取得胜利;成立湖北军政府

扩展:全国已有一半以上的省份宣布独立

意义:孙中山领导的资产阶级民主革命的重要成果

颁布:1912年3月,孙中山颁布,临时参议院制定

性质:第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

作用:肯定了资产阶级民主共和制度和民主自由原则

评价辛亥革命

积极意义:推翻了清王朝的统治,宣告了中国两千多年的君主专制制度的终结。拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕;极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门

局限性:辛亥革命并没有解决近代中国社会的主要矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,中国半殖民地半封建的社会性质没有改变

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹