2015-2016学年度[鲁教版]八年级语文(上 )《吆喝》课件(60张PPT) (共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年度[鲁教版]八年级语文(上 )《吆喝》课件(60张PPT) (共60张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-23 18:24:15 | ||

图片预览

文档简介

课件60张PPT。 吆喝

-----萧乾《北京城杂忆》

学习目标知识与能力: ????1.积累、运用文中相关词语。 ????2.了解作者及其对吆喝的口味分析。 过程与方法: ?????1.朗读课文,理清文章思路,整体把握文意。 ?????2.揣摩语言,体会吆喝声的浓郁的地方特色和独特的魅力,理解吆喝人的生活态度 ?????3.结合实际情况,注意收集身边的口头吆喝艺术,能发挥自我创造能力。 情感、态度与价值观: 感受京城特色的民风民俗;体验中国地方文化的魅力。

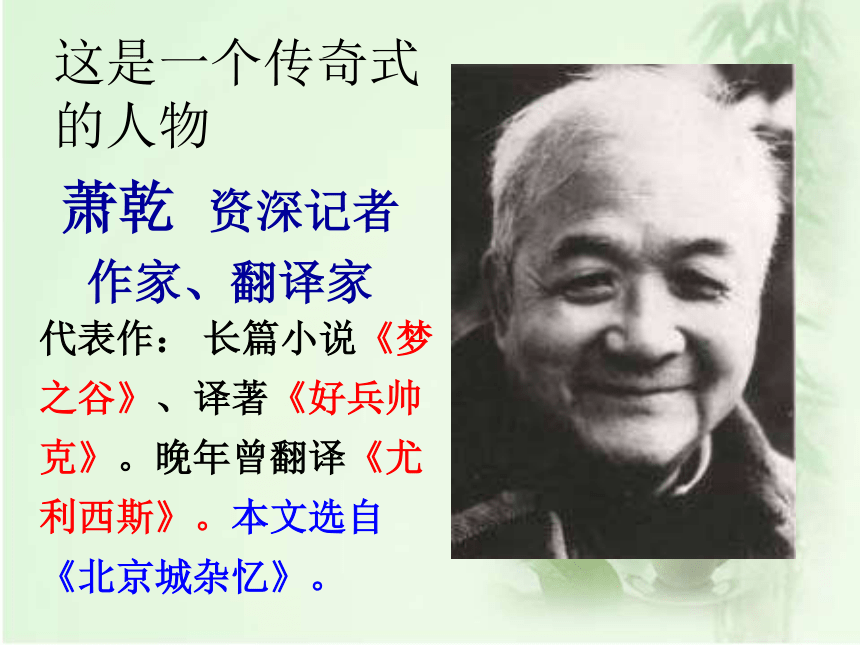

这是一个传奇式的人物萧乾 资深记者

作家、翻译家代表作: 长篇小说《梦之谷》、译著《好兵帅克》。晚年曾翻译《尤利西斯》。本文选自《北京城杂忆》。

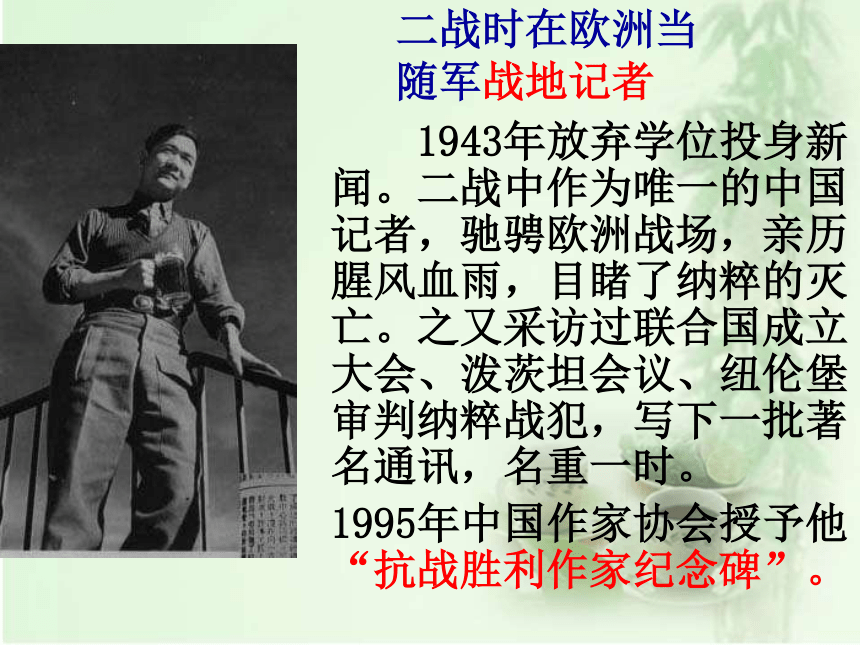

二战时在欧洲当 随军战地记者 1943年放弃学位投身新闻。二战中作为唯一的中国记者,驰骋欧洲战场,亲历腥风血雨,目睹了纳粹的灭亡。之又采访过联合国成立大会、泼茨坦会议、纽伦堡审判纳粹战犯,写下一批著名通讯,名重一时。

1995年中国作家协会授予他“抗战胜利作家纪念碑”。冰心: 谈到《吆喝》,至今还使我动心的,就是北京的市声! 读萧乾的《北京城杂忆》,他那流利而俏皮的京白,使得70年前的北京的色、香、味,顿时萦绕而充满了我的感官,引起我长时间的含泪的微笑! 《前门情思大碗茶》

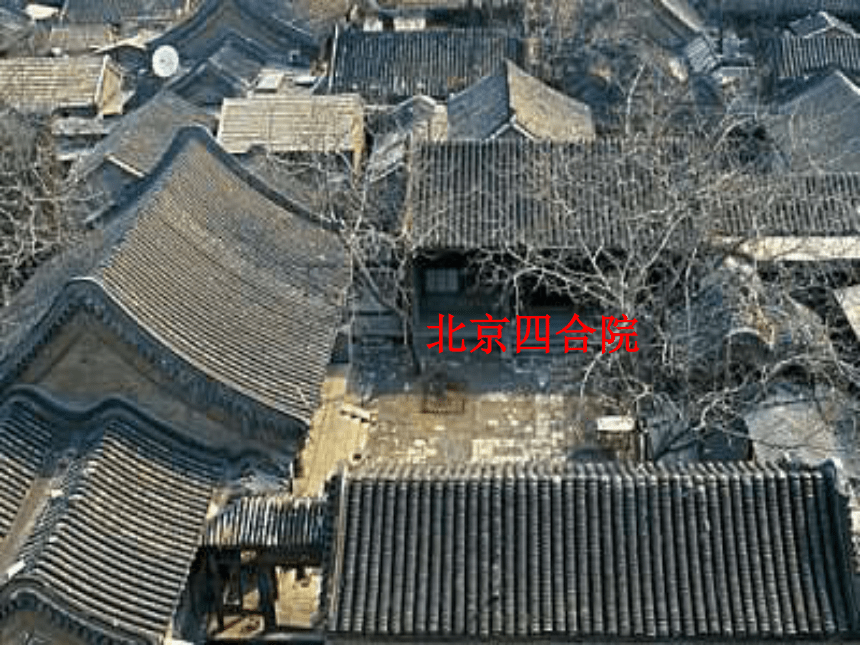

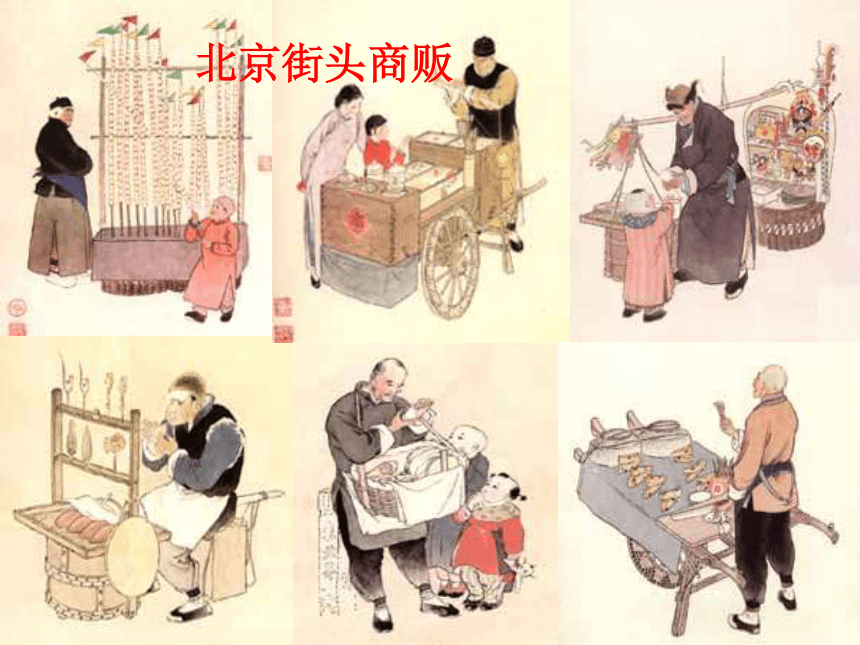

我爷爷小的时候, 常在这里玩耍, 高高的前门, 仿佛挨着我的家, 一蓬衰草, 几声蛐蛐儿叫, 伴随他度过了那灰色的年华。 吃一串儿冰糖葫芦就算过节, 他一日那三餐, 窝头咸菜么就着一口大碗儿茶。 啦······, 世上的饮料有千百种, 也许它最廉价, 可谁知道, 谁知道, 谁知道它醇厚的香味儿, 饱含着泪花, 它饱含着泪花 。北京前门北京四合院北京胡同卖糖葫芦北京街头商贩生活中不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。听图中商贩是如何叫卖自己的货物的?硬面——

饽饽啊 硬面饽饽卖糖葫芦葫芦儿――冰塔儿葫芦儿――刚蘸得葫芦卖

花关于吆喝吆喝,说穿了就是大声叫卖,是一种极具地方特色的市井文化。据说,老北京的吆喝已有数百年的历史了。不过,现在北京城里会吆喝的人已经不多了。曲折的胡同、幽深的四合院、代代相传的老字号……这就是北京。有人说在北京住上一辈子,也读不完它的历史;也有人说,只要在京城胡同遛上一圈,就等于逛了一回民俗博物馆。北京的特色就俩字——京味儿,可北京的风情讲起来,那是三天三夜也讲不完。可不,提起北京人的那张嘴呀,不但能吃能喝更能说,今天我们就来听听老北京最有特色的声音——吆喝招徕( ) 铁铉( ) 囿于( )

隔阂( ) 饽饽( ) 秫秸( )

商贩( ) 吹嘘( ) 吆喝( ) 小钹( ) 荸荠( ) 1áixuànyòuhébōShú jiēfànxūYāo hebōbí qí1.给下列加点字注音。2.解释下列词语。

招徕:招揽。

饽饽:馒头或其他面食,也指用杂粮面制成的块状食物。

秫秸:去掉穗的高粱秆。

随机应变:跟着情况的变化,掌握时机,灵活应付。

合辙押韵:这里指押韵。

油嘴滑舌:形容说话油滑。

囿于:局限于;拘泥于。

隔阂:彼此情意不通,思想有距离。

吹嘘:夸大地或无中生有地说自己或别人的优点;夸张地宣扬。

吆喝:大声喊叫(多指叫卖东西、赶牲口、呼唤等)。

自由朗读课文,圈画出文中提到的吆喝声。 商贩: 1.“馄饨喂——开锅!” 2.“硬面——饽饽” 3.“树熟的秋海棠” 4.“喝了蜜的大柿子” 5.“葫芦儿——刚蘸得” 6.“烤白薯哇真热乎” 7.“小玩艺儿赛活的” 8.“蒸而又炸呀……蒸而又炸” 9.“卤煮喂,炸豆腐哟” 10.“栗子味的白薯” 11.“萝卜赛过梨” 12.“葫芦儿,冰塔儿” 13.“就剩两挂啦” 14.“一包糖来,荷叶糕” 15.“哟,荞麦皮哟” 16.“冰棍儿——三分嘞” 17. “又不糠来又不辣,两捆萝卜一个大” 算命盲人:“算灵卦” 乞丐: 1.“行好的——老爷……赏我点吃吧!” 2.“老太太(那个)真行好……没有饽饽赏碗饭。” 哪一种吆喝声最吸引你,为什么? (一)学习第一部分。

学生朗读课文第1至3段。

提问:文章开头在写法上有什么特点?重点写什么内容?

明确:

文章开头在写法上可以说是采用“花开两朵,各表一枝”的方法。作品先将旧北京走街串巷的小贩为招徕顾客而做出的种种音响分作两种:“器乐”和“声乐”,然后重点写“声乐”——各种小贩那醉人的叫卖。

写北京街头各种商贩的叫卖,突出了叫卖者的本事:他们气力足,嗓子脆,口齿伶俐,咬字清楚,还要会现编词儿,脑子快,能随机应变。正因为叫卖者的这些种种特点,很自然地引出下文介绍的各种吆喝声。

(二)学习第二部分。

学生默读课文,这里从两个方面入手写“吆喝”,想想这两个层次如何划分?作者又是按怎样的顺序写的?

明确:

第一层次(4~9),写从早到晚的吆喝声。

第二层次(10),写一年四季的吆喝声。

文章这里从两个方面写“吆喝”,作者按时间顺序展开,一天中按从早到晚,一年中按春夏秋冬,条理层次清晰。

作者写从早到晚的吆喝声,具体写了哪些叫卖声?重点又写了什么?‘

明确:

作者从早写到晚。写早晨吆喝卖早点的:大米粥、油炸果的;和新鲜蔬菜的:卖青菜和卖花儿的。写白天卖日用百货和修理各种家具的,这就更热闹了。

然而重点是写晚上。北京胡同的晚上好不热闹:卖夜宵的,唱话匣子的,用凄厉动人的叫喊讨饭的,真是应有尽有。这一层作者重在写出北京胡同里小贩的叫卖声持续时间之长,种类之多。

(三)阅读文章第十自然段。思考:这一段结构有何特点?找出本段的中心句。

明确:

本段的中心句“四季叫卖的货色自然都不同”,本段的结构可以说是总分式。这一段写吆喝声按从春到冬的顺序展开。春天一到,万物复萌,小贩们走街串巷卖春鲜儿。夏天卖西瓜和雪花糕,秋天卖“喝了蜜的大柿子”。到了冬天,热乎乎的烤白薯和一串串糖葫芦,经小贩们一叫卖,也颇为诱人。

(四)阅读课文第三部分。

提问:这一部分所写内容与前文有何不同?试具体说说。

明确:

文章第三部分从叫卖作为一种口头广告的角度来写。这里写叫卖的文化内涵归纳为以下几个方面:其一,有的叫卖说明商品制作的工艺过程。如:“蒸而又炸呀,油儿又白搭。面的包儿来,西葫芦的馅儿啊。蒸而又炸。”其二,有的叫卖具有强烈的戏剧性。如卖山楂的喊:“就剩两挂啦。”其实他身上挂满了那用绳串起来的紫红色的果子。其三,叫卖的语言十分丰富,极富表现力。有的善用比喻,如“栗子味儿的白薯”、“萝卜赛过梨”等;有的合辙押韵,颇为动听,如“又不糠来又不辣,两捆萝卜一个大。”

文章介绍了各种吆喝的主要内容、声调变化、音韵节奏,使读者对吆喝有了较为全面深入的理解。

思考:作者介绍北京的吆喝声是按照怎样的顺序来介绍的?理解阅读吆喝种类从早到晚

(4-9)大清早:大米粥、油炸果、

青菜、花儿白天:百货商店、修理行业展销夜晚:馄饨、硬面饽饽、要饭一年四季(10)春:金鱼、蛤蟆骨朵儿夏:雪花酪秋:海棠、 柿子冬:葫芦儿、烤白薯主要内容 (11) 声调变化(12) 音韵节奏

(13)对吆喝评价品析本文十分注意语段的衔接过渡,找出这些语句,看它们承转了哪些内容?围于语言的隔阂,洋人只能欣赏器乐。其实,更值得一提的是声乐部分——就是北京街头各种商贩的叫卖。

可夜晚过的,并不都是卖吃食的。

四季叫卖的货色自然都不同。

叫卖实际上就是一种口头广告。赏析:1、“囿于语言的隔阂,洋人只能欣赏器乐。其实,更值得一提的是声乐部分——就是北京街头各种商贩的叫卖”。很自然地将话题由北京商贩运用“乐器”招徕顾客转到口头叫卖,扣住了文章标题“吆喝”。卖凉粉2、“可夜晚过的,并不都是卖吃食的。”

3、“四季叫卖的货色自然都不同。”

4、“叫卖实际上就是一种口头广告。”

从卖吃食的转而谈论三种夜间吆喝:唱话匣子、算卦盲人、乞丐

从“一日”转到“一年”。

是对吆喝的一种评论、概括。对吆喝叙述

介绍自此开始退让为对吆喝的评价品析。本文按侧重点可分为三大块: 引入、叙述性介绍、评议性介绍。 请试着分一下。引入:前3自然段;

叙述性介绍:4-10自然段;

评议性介绍:11-14自然段。 一(1-3段),总写旧北京城街头商贩为招徕顾客而发出的种种音响:“器乐”——“声乐”。

二(4-10段),具体从两个方面入手写“吆喝”:一是“从早到晚”,一是“一年四季”。

三(11-14段),介绍了各种吆喝的主要内容,声调变化、音韵节奏。吆喝也与童年的萧乾结下了不解之缘,请大家找找让萧乾难以忘怀的有哪些细节?并说说难以忘怀的原因。他几乎全部用颤音。先挑高了嗓子喊“行好的——老爷——太(哎)太”,过好一会儿,(好像饿得接不上气儿啦。)才接下去用低音喊:“有那剩饭——剩菜——赏我点儿吃吧!” 凄厉动人乞丐的吆喝声,作者的评价是哪四个字?表达了作者怎样的感情?对社会底层百姓的深切同情我对卖蛤蟆骨朵儿(未成形的幼蛙)最有好感,一是我买得起,花上一个制钱,就往碗里捞上十来只;二是玩够了还能吞下去。我一直奇怪它们怎么没在我肚子里变成青蛙!

写童年的乐趣,充满着对童年艰苦岁月的生活的回忆和怀念。只要兜里还有个制钱,一听“烤白薯哇真热乎”,就非买上一块不可。一路上既可以把那烫手的白薯揣在袖筒里取暖,到学校还可以拿出来大嚼一通。这么叫法的还有个卖荞麦皮的。有一回他在我身后“哟”了一声,把我吓了个马趴。等我站起身来,他才用深厚的男低音唱出“荞麦皮耶”。 为什么“我”听到“卖荞麦皮”的吆喝会吓了个马趴?这一定是夸张吗?写实的成分较多。因为上文已有交代“我怕听那种忽高忽低的”,对卖荷叶糕的吆喝“特别害怕”。

有一回他在我身后“哟”了一声,把我吓了个马趴。等我站起身来,他才用深厚的男低音唱出“荞麦皮耶”。 “用深厚的男低音唱出”,改为 “用深厚的男低音吆喝出”可以吗?为什么?不可。当时的吆喝实际上是唱,改了就没味了。

也呼应前文的“声乐”。当初的一声“哟”在儿童内心确实是一种惊恐,引来一阵颤栗,但事过多年后,作为成人的作者回忆起来,便只剩下有趣和怀念。思考讨论:

作者围绕着北京的吆喝声介绍了什么,他对北京的吆喝声怀有怎样的感情。作者介绍了北京的吆喝声所代表的经营品种, 各种吆喝声的具体内容,表现方式以及音韵节奏等。

作者在介绍这些吆喝声时总体上是充满了怀念之情 。体味情感品味语言 本文是用地道的京白(北京口语)来写的,特别是描写吆喝的语句,富有浓郁的地方特色。试找出几例,仔细读一读,体会其中的意味。

明确:

介绍夜晚的吆喝,如“馄饨喂——开锅!”“剃头的挑子,一头热”“硬面——饽饽”。

介绍夜里乞丐的叫声,如“行妤的——老爷——太(哎)太”“有那剩饭——剩菜——赏我点儿吃吧!”

介绍吆喝作为一种口头广告,举例如“卤煮喂,炸豆腐哟”“葫芦儿——冰塔儿”,“冰棍儿——三分嘞”等等。

这些对吆喝的描写,极富特色,从这些“戏剧性”的艺术中,读者聆

听到那些奇妙无比、特色鲜明的“声乐艺术”,欣赏到富有京城特色的民俗风情。

1.让有特长的学生模仿课文中的叫卖声,学生从中体验吆喝的民俗内涵。

2.吆喝其实是一种广告,随着时代的发展,这类广告在逐渐消失。但作为一种文化遗产,自有其独特的魅力,应该注意抢救。你不妨把家乡的吆喝,或者类似吆喝的口头文化遗产记录下来,为抢救工作做点贡献。

探究活动文章主旨 作者以平易而又不乏生动幽默的语言介绍了

旧北京街市上动人的一景,写出的是北京古老文化

的辉煌,那里面就渗透着自己对它的依恋之情.

作者直言:我想用它唤回北京市民的荣誉感,唤回东方人的尊严.

在作者缓缓的追忆语调中流露出的是愉悦和怀想,让人不由自主地品味到生活蕴涵的浓郁的情趣.北京四合院一篇吆喝,喝出了作者对童年的悠悠记忆;

喝出了中国人对民俗文化的骄傲;

喝出了一个北京人的那份自尊!品味本文语言特点①白天就更热闹了,就像把百货商店和修理行业都拆开来,一样样地在你门前展销。

②“算灵卦!”我心想:“怎么不先替你自己算算!”

③我对卖蛤蟆骨朵儿(蝌蚪)的最有好感,一是我买得起,花上一个制钱,就往碗里捞上十来只;二是玩够了还能吞下去。我一直奇怪它们怎么没在我肚子里变成青蛙!运用生动的比喻,形象再现了街头的热闹。。动作和心理描写,风趣的言语中透着小孩特有的顽皮和幼稚。心理描写,幽默的语言写出了儿童特有的心理。本文是用地道的京白(北京口语)来写的,特别是描写吆喝的语句,富有浓郁的地方特色。试找出几例,体会其中的意味。运用轻声

有儿化音

方言词语吆喝(yāohe)饽饽(bōbo)

词儿、皮儿、馅儿 花儿

葫芦儿 油儿 冰塔儿饽饽、蛤蟆骨朵儿

油炸果 拍花子

品味语言特色:

以地道的北京口音来写北京的叫卖声.北京话并不是普通话,它有它的特色.北京话有三大特点:

(1).快.

(2).发音较含混.

(3).儿化音很多.

评评吆喝 文中列举了很多的吆喝,你觉得那些吆喝的语言用的特别妙?

示例:1、“馄饨喂——开锅”

妙处:开门见山,使人一听就知晓卖的是什么。

2、“萝卜赛过梨”

妙处:从味觉的角度,用甲物形容乙物,突出了萝卜的美味可口,具有艺术性。

仔细阅读课文11-13段,思考 1、概括这两段的主要内容。 2、第11段介绍了几种叫卖的方法?第12段介绍了几种吆喝的声调?11、吆喝的主要内容 12、 吆喝的声调变化 13、吆喝的音韵节奏叫卖的方法:1、吆喝制作的过程 2、借甲物形容乙物 3、戏剧性吆喝吆喝的声调:1、声音细而高 2、声音低而沉 3、忽高忽低【卖烤白薯】 哎烤白薯哇 热乎呃【卖花】

栽花呀 栽花呀

芍药花呀 矮行尖呀哎

薄荷秧儿呀哎

玉兰花呀哎

茉莉花呀哎 【卖西瓜】

哎 这斗大的西瓜

哎 这斗大的西瓜

你就船这么大的个块儿咧

吃了呗呶快来哎

润嗓子 甜嘞

这两个 大俩哎【卖金鱼】

买一大小 呃小金鱼儿 来呀哎

唔哎嗨 大小 呃小金鱼儿来呦

哎 仨大一条啊 俩大一条啊

您别拿我们当卖 黄瓜的呃

我们是卖 大小呃

小金鱼儿来呦呃

【卖冰糖葫芦】

葫芦儿 葫芦儿冰糖多呵

葫芦儿 葫芦儿冰糖多呵

大糖葫芦儿呵

蜜来哎 葫芦儿 冰糖儿多呀哎

葫芦儿 冰糖儿多呀哎

哎 大糖葫芦儿呵

哎 大糖葫芦儿呵

哎 扛串儿

哎 小朋友 扛串儿

大糖葫芦儿呵 “磨剪子来,戗菜刀——” “收废书废报纸——” “修——煤气灶,修——淋浴器,

修高压锅 ——铅锅!” “米粉——!米粉——!” “包子馒头泡粑——!” 我们余姚还有哪些熟悉的吆喝声,或者类似吆喝的口头文化?请放开喉咙吆喝一下。吆喝词设计 例: 一个卖药糖的是这样吆喝的:“卖药糖啊!吃块糖消愁解闷儿,一块就有味儿。吃块药糖心里顺,含着药糖你不困。吃块药糖精神爽,胜似去吃便宜坊。吃块药糖你快乐,比吃包子还解饿。”注 意:吆喝词尽量押韵,尽量口语化,贴近生活。卖三七市杨梅的, 卖陆埠豆酥糖的, 卖梁弄樱桃的,卖梁弄桑葚的,卖大岚柿子的…… 在大众传媒如此发达的今天, 吆喝还有没有作用?请具体说说。探究讨论社会实践 吆喝其实是一种广告,随着时代的发展,这类广告在逐渐消失。

作为一种文化 遗产,自有其独特的魅力,应该注意抢救。

把家乡的吆喝,或类似的文化遗产记录下来,为抢救工作做点贡献。再见

-----萧乾《北京城杂忆》

学习目标知识与能力: ????1.积累、运用文中相关词语。 ????2.了解作者及其对吆喝的口味分析。 过程与方法: ?????1.朗读课文,理清文章思路,整体把握文意。 ?????2.揣摩语言,体会吆喝声的浓郁的地方特色和独特的魅力,理解吆喝人的生活态度 ?????3.结合实际情况,注意收集身边的口头吆喝艺术,能发挥自我创造能力。 情感、态度与价值观: 感受京城特色的民风民俗;体验中国地方文化的魅力。

这是一个传奇式的人物萧乾 资深记者

作家、翻译家代表作: 长篇小说《梦之谷》、译著《好兵帅克》。晚年曾翻译《尤利西斯》。本文选自《北京城杂忆》。

二战时在欧洲当 随军战地记者 1943年放弃学位投身新闻。二战中作为唯一的中国记者,驰骋欧洲战场,亲历腥风血雨,目睹了纳粹的灭亡。之又采访过联合国成立大会、泼茨坦会议、纽伦堡审判纳粹战犯,写下一批著名通讯,名重一时。

1995年中国作家协会授予他“抗战胜利作家纪念碑”。冰心: 谈到《吆喝》,至今还使我动心的,就是北京的市声! 读萧乾的《北京城杂忆》,他那流利而俏皮的京白,使得70年前的北京的色、香、味,顿时萦绕而充满了我的感官,引起我长时间的含泪的微笑! 《前门情思大碗茶》

我爷爷小的时候, 常在这里玩耍, 高高的前门, 仿佛挨着我的家, 一蓬衰草, 几声蛐蛐儿叫, 伴随他度过了那灰色的年华。 吃一串儿冰糖葫芦就算过节, 他一日那三餐, 窝头咸菜么就着一口大碗儿茶。 啦······, 世上的饮料有千百种, 也许它最廉价, 可谁知道, 谁知道, 谁知道它醇厚的香味儿, 饱含着泪花, 它饱含着泪花 。北京前门北京四合院北京胡同卖糖葫芦北京街头商贩生活中不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。听图中商贩是如何叫卖自己的货物的?硬面——

饽饽啊 硬面饽饽卖糖葫芦葫芦儿――冰塔儿葫芦儿――刚蘸得葫芦卖

花关于吆喝吆喝,说穿了就是大声叫卖,是一种极具地方特色的市井文化。据说,老北京的吆喝已有数百年的历史了。不过,现在北京城里会吆喝的人已经不多了。曲折的胡同、幽深的四合院、代代相传的老字号……这就是北京。有人说在北京住上一辈子,也读不完它的历史;也有人说,只要在京城胡同遛上一圈,就等于逛了一回民俗博物馆。北京的特色就俩字——京味儿,可北京的风情讲起来,那是三天三夜也讲不完。可不,提起北京人的那张嘴呀,不但能吃能喝更能说,今天我们就来听听老北京最有特色的声音——吆喝招徕( ) 铁铉( ) 囿于( )

隔阂( ) 饽饽( ) 秫秸( )

商贩( ) 吹嘘( ) 吆喝( ) 小钹( ) 荸荠( ) 1áixuànyòuhébōShú jiēfànxūYāo hebōbí qí1.给下列加点字注音。2.解释下列词语。

招徕:招揽。

饽饽:馒头或其他面食,也指用杂粮面制成的块状食物。

秫秸:去掉穗的高粱秆。

随机应变:跟着情况的变化,掌握时机,灵活应付。

合辙押韵:这里指押韵。

油嘴滑舌:形容说话油滑。

囿于:局限于;拘泥于。

隔阂:彼此情意不通,思想有距离。

吹嘘:夸大地或无中生有地说自己或别人的优点;夸张地宣扬。

吆喝:大声喊叫(多指叫卖东西、赶牲口、呼唤等)。

自由朗读课文,圈画出文中提到的吆喝声。 商贩: 1.“馄饨喂——开锅!” 2.“硬面——饽饽” 3.“树熟的秋海棠” 4.“喝了蜜的大柿子” 5.“葫芦儿——刚蘸得” 6.“烤白薯哇真热乎” 7.“小玩艺儿赛活的” 8.“蒸而又炸呀……蒸而又炸” 9.“卤煮喂,炸豆腐哟” 10.“栗子味的白薯” 11.“萝卜赛过梨” 12.“葫芦儿,冰塔儿” 13.“就剩两挂啦” 14.“一包糖来,荷叶糕” 15.“哟,荞麦皮哟” 16.“冰棍儿——三分嘞” 17. “又不糠来又不辣,两捆萝卜一个大” 算命盲人:“算灵卦” 乞丐: 1.“行好的——老爷……赏我点吃吧!” 2.“老太太(那个)真行好……没有饽饽赏碗饭。” 哪一种吆喝声最吸引你,为什么? (一)学习第一部分。

学生朗读课文第1至3段。

提问:文章开头在写法上有什么特点?重点写什么内容?

明确:

文章开头在写法上可以说是采用“花开两朵,各表一枝”的方法。作品先将旧北京走街串巷的小贩为招徕顾客而做出的种种音响分作两种:“器乐”和“声乐”,然后重点写“声乐”——各种小贩那醉人的叫卖。

写北京街头各种商贩的叫卖,突出了叫卖者的本事:他们气力足,嗓子脆,口齿伶俐,咬字清楚,还要会现编词儿,脑子快,能随机应变。正因为叫卖者的这些种种特点,很自然地引出下文介绍的各种吆喝声。

(二)学习第二部分。

学生默读课文,这里从两个方面入手写“吆喝”,想想这两个层次如何划分?作者又是按怎样的顺序写的?

明确:

第一层次(4~9),写从早到晚的吆喝声。

第二层次(10),写一年四季的吆喝声。

文章这里从两个方面写“吆喝”,作者按时间顺序展开,一天中按从早到晚,一年中按春夏秋冬,条理层次清晰。

作者写从早到晚的吆喝声,具体写了哪些叫卖声?重点又写了什么?‘

明确:

作者从早写到晚。写早晨吆喝卖早点的:大米粥、油炸果的;和新鲜蔬菜的:卖青菜和卖花儿的。写白天卖日用百货和修理各种家具的,这就更热闹了。

然而重点是写晚上。北京胡同的晚上好不热闹:卖夜宵的,唱话匣子的,用凄厉动人的叫喊讨饭的,真是应有尽有。这一层作者重在写出北京胡同里小贩的叫卖声持续时间之长,种类之多。

(三)阅读文章第十自然段。思考:这一段结构有何特点?找出本段的中心句。

明确:

本段的中心句“四季叫卖的货色自然都不同”,本段的结构可以说是总分式。这一段写吆喝声按从春到冬的顺序展开。春天一到,万物复萌,小贩们走街串巷卖春鲜儿。夏天卖西瓜和雪花糕,秋天卖“喝了蜜的大柿子”。到了冬天,热乎乎的烤白薯和一串串糖葫芦,经小贩们一叫卖,也颇为诱人。

(四)阅读课文第三部分。

提问:这一部分所写内容与前文有何不同?试具体说说。

明确:

文章第三部分从叫卖作为一种口头广告的角度来写。这里写叫卖的文化内涵归纳为以下几个方面:其一,有的叫卖说明商品制作的工艺过程。如:“蒸而又炸呀,油儿又白搭。面的包儿来,西葫芦的馅儿啊。蒸而又炸。”其二,有的叫卖具有强烈的戏剧性。如卖山楂的喊:“就剩两挂啦。”其实他身上挂满了那用绳串起来的紫红色的果子。其三,叫卖的语言十分丰富,极富表现力。有的善用比喻,如“栗子味儿的白薯”、“萝卜赛过梨”等;有的合辙押韵,颇为动听,如“又不糠来又不辣,两捆萝卜一个大。”

文章介绍了各种吆喝的主要内容、声调变化、音韵节奏,使读者对吆喝有了较为全面深入的理解。

思考:作者介绍北京的吆喝声是按照怎样的顺序来介绍的?理解阅读吆喝种类从早到晚

(4-9)大清早:大米粥、油炸果、

青菜、花儿白天:百货商店、修理行业展销夜晚:馄饨、硬面饽饽、要饭一年四季(10)春:金鱼、蛤蟆骨朵儿夏:雪花酪秋:海棠、 柿子冬:葫芦儿、烤白薯主要内容 (11) 声调变化(12) 音韵节奏

(13)对吆喝评价品析本文十分注意语段的衔接过渡,找出这些语句,看它们承转了哪些内容?围于语言的隔阂,洋人只能欣赏器乐。其实,更值得一提的是声乐部分——就是北京街头各种商贩的叫卖。

可夜晚过的,并不都是卖吃食的。

四季叫卖的货色自然都不同。

叫卖实际上就是一种口头广告。赏析:1、“囿于语言的隔阂,洋人只能欣赏器乐。其实,更值得一提的是声乐部分——就是北京街头各种商贩的叫卖”。很自然地将话题由北京商贩运用“乐器”招徕顾客转到口头叫卖,扣住了文章标题“吆喝”。卖凉粉2、“可夜晚过的,并不都是卖吃食的。”

3、“四季叫卖的货色自然都不同。”

4、“叫卖实际上就是一种口头广告。”

从卖吃食的转而谈论三种夜间吆喝:唱话匣子、算卦盲人、乞丐

从“一日”转到“一年”。

是对吆喝的一种评论、概括。对吆喝叙述

介绍自此开始退让为对吆喝的评价品析。本文按侧重点可分为三大块: 引入、叙述性介绍、评议性介绍。 请试着分一下。引入:前3自然段;

叙述性介绍:4-10自然段;

评议性介绍:11-14自然段。 一(1-3段),总写旧北京城街头商贩为招徕顾客而发出的种种音响:“器乐”——“声乐”。

二(4-10段),具体从两个方面入手写“吆喝”:一是“从早到晚”,一是“一年四季”。

三(11-14段),介绍了各种吆喝的主要内容,声调变化、音韵节奏。吆喝也与童年的萧乾结下了不解之缘,请大家找找让萧乾难以忘怀的有哪些细节?并说说难以忘怀的原因。他几乎全部用颤音。先挑高了嗓子喊“行好的——老爷——太(哎)太”,过好一会儿,(好像饿得接不上气儿啦。)才接下去用低音喊:“有那剩饭——剩菜——赏我点儿吃吧!” 凄厉动人乞丐的吆喝声,作者的评价是哪四个字?表达了作者怎样的感情?对社会底层百姓的深切同情我对卖蛤蟆骨朵儿(未成形的幼蛙)最有好感,一是我买得起,花上一个制钱,就往碗里捞上十来只;二是玩够了还能吞下去。我一直奇怪它们怎么没在我肚子里变成青蛙!

写童年的乐趣,充满着对童年艰苦岁月的生活的回忆和怀念。只要兜里还有个制钱,一听“烤白薯哇真热乎”,就非买上一块不可。一路上既可以把那烫手的白薯揣在袖筒里取暖,到学校还可以拿出来大嚼一通。这么叫法的还有个卖荞麦皮的。有一回他在我身后“哟”了一声,把我吓了个马趴。等我站起身来,他才用深厚的男低音唱出“荞麦皮耶”。 为什么“我”听到“卖荞麦皮”的吆喝会吓了个马趴?这一定是夸张吗?写实的成分较多。因为上文已有交代“我怕听那种忽高忽低的”,对卖荷叶糕的吆喝“特别害怕”。

有一回他在我身后“哟”了一声,把我吓了个马趴。等我站起身来,他才用深厚的男低音唱出“荞麦皮耶”。 “用深厚的男低音唱出”,改为 “用深厚的男低音吆喝出”可以吗?为什么?不可。当时的吆喝实际上是唱,改了就没味了。

也呼应前文的“声乐”。当初的一声“哟”在儿童内心确实是一种惊恐,引来一阵颤栗,但事过多年后,作为成人的作者回忆起来,便只剩下有趣和怀念。思考讨论:

作者围绕着北京的吆喝声介绍了什么,他对北京的吆喝声怀有怎样的感情。作者介绍了北京的吆喝声所代表的经营品种, 各种吆喝声的具体内容,表现方式以及音韵节奏等。

作者在介绍这些吆喝声时总体上是充满了怀念之情 。体味情感品味语言 本文是用地道的京白(北京口语)来写的,特别是描写吆喝的语句,富有浓郁的地方特色。试找出几例,仔细读一读,体会其中的意味。

明确:

介绍夜晚的吆喝,如“馄饨喂——开锅!”“剃头的挑子,一头热”“硬面——饽饽”。

介绍夜里乞丐的叫声,如“行妤的——老爷——太(哎)太”“有那剩饭——剩菜——赏我点儿吃吧!”

介绍吆喝作为一种口头广告,举例如“卤煮喂,炸豆腐哟”“葫芦儿——冰塔儿”,“冰棍儿——三分嘞”等等。

这些对吆喝的描写,极富特色,从这些“戏剧性”的艺术中,读者聆

听到那些奇妙无比、特色鲜明的“声乐艺术”,欣赏到富有京城特色的民俗风情。

1.让有特长的学生模仿课文中的叫卖声,学生从中体验吆喝的民俗内涵。

2.吆喝其实是一种广告,随着时代的发展,这类广告在逐渐消失。但作为一种文化遗产,自有其独特的魅力,应该注意抢救。你不妨把家乡的吆喝,或者类似吆喝的口头文化遗产记录下来,为抢救工作做点贡献。

探究活动文章主旨 作者以平易而又不乏生动幽默的语言介绍了

旧北京街市上动人的一景,写出的是北京古老文化

的辉煌,那里面就渗透着自己对它的依恋之情.

作者直言:我想用它唤回北京市民的荣誉感,唤回东方人的尊严.

在作者缓缓的追忆语调中流露出的是愉悦和怀想,让人不由自主地品味到生活蕴涵的浓郁的情趣.北京四合院一篇吆喝,喝出了作者对童年的悠悠记忆;

喝出了中国人对民俗文化的骄傲;

喝出了一个北京人的那份自尊!品味本文语言特点①白天就更热闹了,就像把百货商店和修理行业都拆开来,一样样地在你门前展销。

②“算灵卦!”我心想:“怎么不先替你自己算算!”

③我对卖蛤蟆骨朵儿(蝌蚪)的最有好感,一是我买得起,花上一个制钱,就往碗里捞上十来只;二是玩够了还能吞下去。我一直奇怪它们怎么没在我肚子里变成青蛙!运用生动的比喻,形象再现了街头的热闹。。动作和心理描写,风趣的言语中透着小孩特有的顽皮和幼稚。心理描写,幽默的语言写出了儿童特有的心理。本文是用地道的京白(北京口语)来写的,特别是描写吆喝的语句,富有浓郁的地方特色。试找出几例,体会其中的意味。运用轻声

有儿化音

方言词语吆喝(yāohe)饽饽(bōbo)

词儿、皮儿、馅儿 花儿

葫芦儿 油儿 冰塔儿饽饽、蛤蟆骨朵儿

油炸果 拍花子

品味语言特色:

以地道的北京口音来写北京的叫卖声.北京话并不是普通话,它有它的特色.北京话有三大特点:

(1).快.

(2).发音较含混.

(3).儿化音很多.

评评吆喝 文中列举了很多的吆喝,你觉得那些吆喝的语言用的特别妙?

示例:1、“馄饨喂——开锅”

妙处:开门见山,使人一听就知晓卖的是什么。

2、“萝卜赛过梨”

妙处:从味觉的角度,用甲物形容乙物,突出了萝卜的美味可口,具有艺术性。

仔细阅读课文11-13段,思考 1、概括这两段的主要内容。 2、第11段介绍了几种叫卖的方法?第12段介绍了几种吆喝的声调?11、吆喝的主要内容 12、 吆喝的声调变化 13、吆喝的音韵节奏叫卖的方法:1、吆喝制作的过程 2、借甲物形容乙物 3、戏剧性吆喝吆喝的声调:1、声音细而高 2、声音低而沉 3、忽高忽低【卖烤白薯】 哎烤白薯哇 热乎呃【卖花】

栽花呀 栽花呀

芍药花呀 矮行尖呀哎

薄荷秧儿呀哎

玉兰花呀哎

茉莉花呀哎 【卖西瓜】

哎 这斗大的西瓜

哎 这斗大的西瓜

你就船这么大的个块儿咧

吃了呗呶快来哎

润嗓子 甜嘞

这两个 大俩哎【卖金鱼】

买一大小 呃小金鱼儿 来呀哎

唔哎嗨 大小 呃小金鱼儿来呦

哎 仨大一条啊 俩大一条啊

您别拿我们当卖 黄瓜的呃

我们是卖 大小呃

小金鱼儿来呦呃

【卖冰糖葫芦】

葫芦儿 葫芦儿冰糖多呵

葫芦儿 葫芦儿冰糖多呵

大糖葫芦儿呵

蜜来哎 葫芦儿 冰糖儿多呀哎

葫芦儿 冰糖儿多呀哎

哎 大糖葫芦儿呵

哎 大糖葫芦儿呵

哎 扛串儿

哎 小朋友 扛串儿

大糖葫芦儿呵 “磨剪子来,戗菜刀——” “收废书废报纸——” “修——煤气灶,修——淋浴器,

修高压锅 ——铅锅!” “米粉——!米粉——!” “包子馒头泡粑——!” 我们余姚还有哪些熟悉的吆喝声,或者类似吆喝的口头文化?请放开喉咙吆喝一下。吆喝词设计 例: 一个卖药糖的是这样吆喝的:“卖药糖啊!吃块糖消愁解闷儿,一块就有味儿。吃块药糖心里顺,含着药糖你不困。吃块药糖精神爽,胜似去吃便宜坊。吃块药糖你快乐,比吃包子还解饿。”注 意:吆喝词尽量押韵,尽量口语化,贴近生活。卖三七市杨梅的, 卖陆埠豆酥糖的, 卖梁弄樱桃的,卖梁弄桑葚的,卖大岚柿子的…… 在大众传媒如此发达的今天, 吆喝还有没有作用?请具体说说。探究讨论社会实践 吆喝其实是一种广告,随着时代的发展,这类广告在逐渐消失。

作为一种文化 遗产,自有其独特的魅力,应该注意抢救。

把家乡的吆喝,或类似的文化遗产记录下来,为抢救工作做点贡献。再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 云南的歌会

- 2 端午的鸭蛋

- 3 吆喝

- 4 春酒

- 5 俗世奇人

- 6 绝唱

- 第二单元

- 7 雪

- 8 雷电颂

- 9 短文两篇

- 10 心田上的百合花开

- 11 海燕

- 12 组歌

- 第三单元

- 13 事物的正确答案不止一个

- 14 应有格物致知精神

- 15 谈读书

- 16 不求甚解

- 17 怀疑与学问

- 18 中国人失掉自信力了吗

- 第四单元

- 19 与朱元思书

- 20 五柳先生传

- 21 马说

- 22 送东阳马生序

- 23 诗词曲五首

- 第五单元

- 24 小石潭记

- 25 岳阳楼记

- 26 醉翁亭记

- 27 满井游记

- 28 诗五首

- 课外古诗词背诵

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子·咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子·登京口北固亭有怀

- 名著导读

- 海底两万里

- 名人传