2015-2016学年度[鲁教版]七年级语文上《孙权劝学》课件(54张PPT) (共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年度[鲁教版]七年级语文上《孙权劝学》课件(54张PPT) (共54张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 935.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件54张PPT。孙权劝学 学习目标1.知识与技能

(1)了解司马光和《资治通鉴》;

(2)掌握文中涉及的常用文言词语,了解文言语气词所表示的不同语气;

(3)学习一些文言实词和虚词的用法。

2.过程与方法

(1)反复的朗读课文,能用现代汉语正确翻译课文;

(2)理解文意,体会对话中的不同语气,揣摩想象人物当时的神态和心理活动。

3.情感态度价值观

理解吕蒙与鲁肃对话的含义,树立正确的学习观。

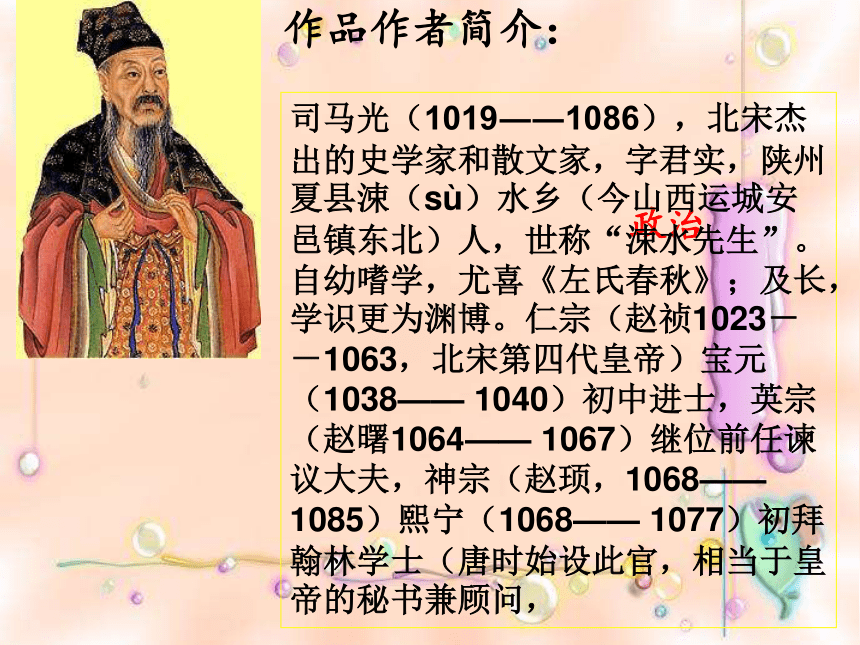

作品作者简介:

政治司马光(1019――1086),北宋杰出的史学家和散文家,字君实,陕州夏县涑(sù)水乡(今山西运城安邑镇东北)人,世称“涑水先生”。自幼嗜学,尤喜《左氏春秋》;及长,学识更为渊博。仁宗(赵祯1023--1063,北宋第四代皇帝)宝元(1038——?1040)初中进士,英宗(赵曙1064——?1067)继位前任谏议大夫,神宗(赵顼,1068——1085)熙宁(1068——?1077)初拜翰林学士(唐时始设此官,相当于皇帝的秘书兼顾问,参予机要,宋代以后权位日低)、御史中丞(官名,始于周期,东汉以后专司弹劾之任)。他在政治上是保守派,顽固地反对王安石的变法,因而曾自请任西京御史台(御史府长官),退居洛阳十五年,专门从事《资治通鉴》的编撰。哲宗继位后任尚书左仆射(yè)(秦始设,后分左右,即正副宰相),上任后立即废除新法,数月后,卒。追赠太师,温国公,谥(shì)文正,著作收在《司马文正公集》中 ?《资治通鉴》是我国第一部编年体通史。北宋司马光撰。294卷,又考异、目录各30卷。司马光初成战国至秦二世八卷,名为《通志》,进于宋英宗。治平三年(1066)奉命设书局继续编撰,至神宗元丰七年(1084)完成,历时19年。神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》。全书上起周威烈王二十三年(前403年),下迄后周世宗显德六年(959)。取材除十七史以外,尚有野史、传状、文集、谱录等222种。帮助编撰者有刘攽、刘恕、范祖禹等,各就所长,分段负责,先排比材料为“丛目”,再编成“长编”,然后由司马光总其成,删订定稿。内容以政治、军事为主,略于经济、文化。全书贯1362?年史事,有“考异”以明取材不同之故,有“目录”以备查阅之用,为历史研究工作提供了较系统而完备的资料。注释主要有宋末元初人胡三省的《资治通鉴音注》。清初严衍著《资治通鉴补正》,为《通鉴》拾遗补缺,刊正错误,也做了一些工作。 曹操孙权刘备孙权,字仲谋,自称为春秋时大军事家孙武之后,曾与刘备联合大破曹军,获赤壁之捷。三国时吴国的创建者。本文写的是孙权劝说吕蒙(三国时吴国的名将)要浏览群书,广泛学习的事。

解 题孙 权鲁 肃吕 蒙孙权(182~252)即吴大帝。三国时吴国的建立者。字仲谋,吴郡富春人。公元200年,兄孙策死后,他18岁,便继承了孙氏政权,据守江东。208年与刘备联合,大败曹操于赤壁。222年夷陵战役,吴军大败蜀汉军队。229年称帝于武昌,后迁都建邺 。230年派将军卫温到达夷州(今台湾),加强了与夷州的联系。鲁肃(172~217)

三国时吴国名将、政治家。字子敬,临淮东城人。出身士族,为孙权所敬重。主张联刘抗曹,助周瑜大破曹军于赤壁。周瑜死后,代领其军,继续与刘备维持和好关系。吕蒙(178~219),字子明,三国时吴国名将。安徽阜南人,少依孙策部将邓当。邓当死代领其军。后从孙权攻占各地。曾随周瑜、程普等大破曹操于赤壁。他接受孙权劝告,多读史书、兵书,长进甚快。鲁肃卒,代领其军,袭破关羽,占领荆洲。不久病故。创设情境,导入新课 说到三国这段历史正如歌中所唱:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。”确实在三国时期出现了一批英雄人物,如曹操、刘备、孙权,真可谓三国鼎立水火不溶,但曹操又曾说过这样的话:“生子当如孙仲谋”,孙权到底何德何能,竟能得到对手曹操的佩服,对于孙权,我们了解他当帝王的一面,今天我们了解他的其他方面。

现在,我们学习《孙权劝学》

诵读课文听读要求:

1、注意字音

2、注意朗读节奏及人物语气

3、试着理解课文大意完成下列字词的读音:吕蒙 卿当 涂 邪(通假字,“耶”) 涉猎 即 méngqīngtúdāngyéshèjí解释下列加点字

(1)谓 ??告诉???????????(5)当涂 当道、当权

(2)若 ??象 ???????????(6)治经 研究儒家经典

(3)益?? 收获、好处? ?

(7)涉猎 粗略的阅读

(4)遂? ?于是??? ?????????????????

(8)见事 认清事物

辨析古今异义

(1)孤(古)古时王侯的自称(今)单独;独特的;幼年失去父母的

(2)治(古)研究(今)整治;社会安定;处罚;治疗;消灭

(3)博士(古)指专管经学传授的官员(今)现一般指学位的最高级别

(4)但(古)只是(今)表转折

(5)往事(古)历史(今)以往的事情

解释下列成语

(1)吴下阿蒙

吴下:现江苏长江以南;阿蒙:指吕蒙。居处吴下一隅的吕蒙。比喻人学识尚浅。

(2)刮目相待

指别人已有进步,不能再用老眼光去看他。

或比喻去掉旧日的看法,用新的眼光来看待人或事物。

(刮目:擦眼睛,表示用新眼光看人。)

翻译下列句子

(1)孤岂欲卿治经为博士邪

我难道想要你研究儒家经典成为专管经学传授的博士吗?

(2)卿今者才略,非复吴下阿蒙

?? ?你现在的才干、谋略,(已)不再是(当年)吴地的(那个)阿蒙了!

(3)孤常读书,自以为大有所益

?? ?我经常读书,自认为大有好处。

(4)卿今当涂掌事,不可不学

??? 你现在当权管事了,不可以不学习。

(5)士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎

志士离别三日,就应该重新擦亮眼睛用新的眼光相看了,长兄为什么认清这件事情这么晚哪!

(6)肃遂拜蒙母,结友而别

?鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,(与吕蒙)结为朋友后分别了。

朗读节奏 :

初,权/谓吕蒙曰:“卿/今/当涂/掌事,不可/不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂欲/卿治经为博士邪?但当/涉猎,见/往事耳。 卿言/多务,孰/若/孤?孤/常读书,自以为∕大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙/论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别/三日,即更/刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃/遂拜蒙母,结友而别。 理解文意:1、参考注释,疏通课文,作出批注,划出读不懂的句子。

2、质疑,共同讨论 1初,权谓吕蒙 曰:“卿今当涂掌 事,不可不学!”2蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂 欲卿治经为博士邪!3但 当涉猎,见往事 耳。卿言多务,孰 若孤?孤常读书,自以为大有所益。”4蒙乃 始就学。5及鲁肃过寻阳,与蒙论 议,大 惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”6蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”7肃遂 拜蒙母,结友而别。

疏通文意 初,权谓吕蒙 曰:“卿今当涂

掌 事,不可不学!”蒙辞以军中多务。

权曰:“孤岂 欲卿治经为博士邪!

但 当涉猎,见往事 耳。卿言多务,

孰 若孤?孤常读书,自以为大有所益。”当初告诉;对……说现在掌管事情用事务难道想做句末语气词只应当历史罢了说谁比得上认为 蒙乃 始就学。及鲁肃过寻阳,与

蒙论 议,大 惊曰:“卿今者

才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三

日,即更刮目相待,大兄何见事之

晚乎!”肃遂 拜蒙母,结友而别。

于是开始和讨论议事非常,十分惊奇现在就为什么无实义迟于是拜见表顺接翻译

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管政事,不可以不学习!”吕蒙用军中事务繁多的理由来推辞。孙权说:“我难道是想要你研究儒家经典成为博士的吗?只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说军中事务繁多,又有谁能比得上我呢?我经常读书,(我)自认为(读书对我)有很大的好处。”吕蒙于是就开始学习。等到鲁肃到寻阳的时候,和吕蒙论议国家大事,(鲁肃)惊讶地说:“你现在的才干和谋略,不再是以前那个吴下阿蒙了!”吕蒙说:“读书人分别多日,就要用新的眼光来看待(另眼看待),长兄怎么认清事物这么晚啊!”于是鲁肃拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结为朋友才分别。 文言翻译五字法:友情提示留:国号、年号、地名、人名、官 名、书名。替:用现代汉语词替换古代文言词。调:调整句子次序,使之符合现代汉语的说法。补:补充出句中省略的内容。

删:删去没有实在意义的词。品析文章孙权劝学吕蒙就学鲁肃赞学学生齐读课文,理出文章思路《孙权劝学》是一个著名的劝学故事。题目中最关键的词是“劝”。请找出孙权“劝”吕蒙学习的语句;再请结合孙权的身份,要读出怎样的语气? 找一找卿今当涂掌事,不可不学! 孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?

孤常读书,自以为大有所益。孙权劝学(严厉、关心的语气) (责备、怒气)(语重心长,现身说法)这一层,孙权饱含关怀、苦口婆心的劝告吕蒙,我们认为孙权是一个什么性格特点的人?爱惜人才,好学,关爱部下,善劝卿今者才略,非复吴下阿蒙! (语言)遂拜蒙母,结友而别。(行动)你今天的才干和谋略,已不再是过去在吴县时的那个吕蒙!于是拜见了吕蒙的母亲,和吕蒙结为好友,然后分别了。士别三日,即更刮目相待,

大兄何见事之晚乎?与读书人分别多日,就要重新另

眼相待,长兄你为什么看清事物

这么迟呢?鲁肃赞学1.本文是怎样表现人物性格的?(第一小组)2、“孤岂欲卿治经为博士邪?”表达了怎样的心态?(第二小组)4.为什么“士别三日,即更刮目相待”? (第四小组)请解释“刮目相待”并造句。 (第五小组) 6.鲁肃为什么与吕蒙“结友”? (第七小组)3、“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”一句可见鲁肃当时怎样的神情和心理?说明了什么? (第三小组)

5、请解释“吴下阿蒙”并造句。 (第六小组) 小组讨论1.本文是怎样表现人物性格的?

本文注重以对话表现人物。对话言简意丰,生动传神,富于情味。仅寥寥数语,就使人感受到人物各自说话时的口吻、神态和心理。本文特色2、“孤岂欲卿治经为博士邪?”表达了怎样的心态?-----“邪”表反问语气。可见孙权对吕蒙不听劝告的不悦神情和责备的意味。3、“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”一句可见鲁肃当时怎样的神情和心理?说明了什么? 十分惊奇的神态,吕蒙的变化判若两人,使鲁肃即吃惊,又情不自禁的发出赞叹。这句话从侧面反映吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的长进。

4、提问:为什么"士别三日,即更刮目相待。"

因为情况是在不断变化,人也在不断变化,不能拿老眼光看待人。要用发展的眼光看待人和事。 4、提问:请解释"刮目相待"并造句。 “刮目相待”意思是用新的眼光来看

待。表示不要用老眼光看待别人,

要估计到别人的进步。 (例句)听了少管所的“现身说法”报

告后,小明像变了一个人似的,你对

他可要刮目相待。

5、提问:请解释"吴下阿蒙"并造句。 “吴下阿蒙”原指三国时期吴国大将吕蒙。

意思是比喻人学识尚浅。现在多用在他

人有了转变方面,凡学识大进,或

地位从低下而攀高了,以及穷困而至富

有了,都可以用此语。 (例句)你还不知道吗?小黄已贵为总经

理,可不再是吴下阿蒙了。

6.鲁肃为什么与吕蒙“结友”?

鲁肃之所以主动与吕蒙“结友”,是因为鲁肃为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,表明鲁肃敬才、爱才,二人情投意合。合作探究①“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”表现了鲁肃怎样的感情? ????明确:既感到十分惊讶,又由衷为吕蒙的进步感到高兴,惊异、赞许之态呼之欲见。 ②“士别三日,……大兄何见事之晚乎!”表现了吕蒙怎样的心境? ????明确:“何……乎!”表示感叹语气,并非对鲁肃不满,而是表现出吕蒙对自己才略长进后感到很自豪、自得。 ????说明:吕蒙的“自豪自得”缘于对学习有新的认识。从学习中获益非浅。③孙、蒙对话与蒙、肃对话在情调上有区别吗? ????明确:孙权的话是认真相劝,显得郑重亲切,表明了君臣的关系;蒙、肃皆为同僚,对话则有一种调侃的趣味蕴含其中。 ④课文在情节的处理上有什么特点???? ????明确: ????a详写“劝学”“议论”,尤以“议论”为甚;“就学”、“结友”则一笔带过。? ????b正面写“劝学”经过,通过“议论”之后用鲁肃的惊叹,从侧面写吕蒙学业的长进。 ????c情节以人物对话为主。 人 物 形 象 严格要求 殷切期望

以身作则 现身说法

语重心长 言辞恳切

知错就改 虚心好学

才干谋略 大有长进

敬才爱才 文人雅士1孙权:2吕蒙:3鲁肃:方仲永吕蒙当涂掌事

乃始就学五岁能诗、文理皆有

可观、贤于材人远矣年长乃学

学有所成少年不学

一事无成与方仲永的变化相比,吕蒙的变化对你有什么样的启示?以对话为主,言简意丰。叙议结合,借事说理。 总结全文: 本文通过孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们"开卷有益"的道理。本文以对话为主,用不多几句话,就使人受到人物说话时的口吻、神态和心理。 延伸拓展学了这篇文章,文中孙权劝学,吕蒙就学,鲁肃赞学.告诉我们什么道理?(1)通过孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们开卷有益的道理。

(2)我们不要以一成不变的态度看待他人,要以开放的眼光看待事物。

(3)不能因为事情繁忙就放弃学习,坚持读书是有益的。

(4)要善于听取他人好的建议或意见并去做。

(5)告诉我们一个人只要广泛涉猎就会学有所成。

(6)不但自己要学好,还要催动附近的人也要学习,让社会也一起进步。

(7)做人不能太骄傲,要谦虚。

(8)劝人要讲究策略。

(9)不能找借口轻言放弃。

(10)只要发奋学习,就能积学修业,学有所成。

(11)与《伤仲永》相比,突出了后天教育的重要性。

(12)读书给人以乐趣,给人以光彩,给人以才干。

(13)一个人即使基础差,但只要端正态度,刻苦努力,就能学到知识,并提高自己的认知水平和办事能力。

(14)求知可以改变人的天性。人的天性犹如野生的花草,求知学习好比修剪移栽。只要你愿意,你就会成活、成长。 练习:1、文章主要采用什么描写?对话2、孙权与吕蒙对话的主要内容是什么?劝学3、孙权给吕蒙提的读书目标是:_________________涉猎,见往事耳4、表现孙权对下属吕蒙爱护、器重和希望的一句话是______

卿今当涂掌事,不可不学吴下阿蒙:两个成浯的含义: 用新的眼光来看待。也作“刮目相看”。刮,擦、摩;刮目,擦眼;待,相看待。刮目相待: 三国时吴国名将吕蒙,特指原来不好读书的吕蒙,后泛指缺少学识的人。 赠言:读书好

好读书

读好书作业:1、背诵全文;

2、以今天的课堂发言为例,写一篇200字左右的读后记。

(1)了解司马光和《资治通鉴》;

(2)掌握文中涉及的常用文言词语,了解文言语气词所表示的不同语气;

(3)学习一些文言实词和虚词的用法。

2.过程与方法

(1)反复的朗读课文,能用现代汉语正确翻译课文;

(2)理解文意,体会对话中的不同语气,揣摩想象人物当时的神态和心理活动。

3.情感态度价值观

理解吕蒙与鲁肃对话的含义,树立正确的学习观。

作品作者简介:

政治司马光(1019――1086),北宋杰出的史学家和散文家,字君实,陕州夏县涑(sù)水乡(今山西运城安邑镇东北)人,世称“涑水先生”。自幼嗜学,尤喜《左氏春秋》;及长,学识更为渊博。仁宗(赵祯1023--1063,北宋第四代皇帝)宝元(1038——?1040)初中进士,英宗(赵曙1064——?1067)继位前任谏议大夫,神宗(赵顼,1068——1085)熙宁(1068——?1077)初拜翰林学士(唐时始设此官,相当于皇帝的秘书兼顾问,参予机要,宋代以后权位日低)、御史中丞(官名,始于周期,东汉以后专司弹劾之任)。他在政治上是保守派,顽固地反对王安石的变法,因而曾自请任西京御史台(御史府长官),退居洛阳十五年,专门从事《资治通鉴》的编撰。哲宗继位后任尚书左仆射(yè)(秦始设,后分左右,即正副宰相),上任后立即废除新法,数月后,卒。追赠太师,温国公,谥(shì)文正,著作收在《司马文正公集》中 ?《资治通鉴》是我国第一部编年体通史。北宋司马光撰。294卷,又考异、目录各30卷。司马光初成战国至秦二世八卷,名为《通志》,进于宋英宗。治平三年(1066)奉命设书局继续编撰,至神宗元丰七年(1084)完成,历时19年。神宗以其“鉴于往事,有资于治道”,命名为《资治通鉴》。全书上起周威烈王二十三年(前403年),下迄后周世宗显德六年(959)。取材除十七史以外,尚有野史、传状、文集、谱录等222种。帮助编撰者有刘攽、刘恕、范祖禹等,各就所长,分段负责,先排比材料为“丛目”,再编成“长编”,然后由司马光总其成,删订定稿。内容以政治、军事为主,略于经济、文化。全书贯1362?年史事,有“考异”以明取材不同之故,有“目录”以备查阅之用,为历史研究工作提供了较系统而完备的资料。注释主要有宋末元初人胡三省的《资治通鉴音注》。清初严衍著《资治通鉴补正》,为《通鉴》拾遗补缺,刊正错误,也做了一些工作。 曹操孙权刘备孙权,字仲谋,自称为春秋时大军事家孙武之后,曾与刘备联合大破曹军,获赤壁之捷。三国时吴国的创建者。本文写的是孙权劝说吕蒙(三国时吴国的名将)要浏览群书,广泛学习的事。

解 题孙 权鲁 肃吕 蒙孙权(182~252)即吴大帝。三国时吴国的建立者。字仲谋,吴郡富春人。公元200年,兄孙策死后,他18岁,便继承了孙氏政权,据守江东。208年与刘备联合,大败曹操于赤壁。222年夷陵战役,吴军大败蜀汉军队。229年称帝于武昌,后迁都建邺 。230年派将军卫温到达夷州(今台湾),加强了与夷州的联系。鲁肃(172~217)

三国时吴国名将、政治家。字子敬,临淮东城人。出身士族,为孙权所敬重。主张联刘抗曹,助周瑜大破曹军于赤壁。周瑜死后,代领其军,继续与刘备维持和好关系。吕蒙(178~219),字子明,三国时吴国名将。安徽阜南人,少依孙策部将邓当。邓当死代领其军。后从孙权攻占各地。曾随周瑜、程普等大破曹操于赤壁。他接受孙权劝告,多读史书、兵书,长进甚快。鲁肃卒,代领其军,袭破关羽,占领荆洲。不久病故。创设情境,导入新课 说到三国这段历史正如歌中所唱:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。”确实在三国时期出现了一批英雄人物,如曹操、刘备、孙权,真可谓三国鼎立水火不溶,但曹操又曾说过这样的话:“生子当如孙仲谋”,孙权到底何德何能,竟能得到对手曹操的佩服,对于孙权,我们了解他当帝王的一面,今天我们了解他的其他方面。

现在,我们学习《孙权劝学》

诵读课文听读要求:

1、注意字音

2、注意朗读节奏及人物语气

3、试着理解课文大意完成下列字词的读音:吕蒙 卿当 涂 邪(通假字,“耶”) 涉猎 即 méngqīngtúdāngyéshèjí解释下列加点字

(1)谓 ??告诉???????????(5)当涂 当道、当权

(2)若 ??象 ???????????(6)治经 研究儒家经典

(3)益?? 收获、好处? ?

(7)涉猎 粗略的阅读

(4)遂? ?于是??? ?????????????????

(8)见事 认清事物

辨析古今异义

(1)孤(古)古时王侯的自称(今)单独;独特的;幼年失去父母的

(2)治(古)研究(今)整治;社会安定;处罚;治疗;消灭

(3)博士(古)指专管经学传授的官员(今)现一般指学位的最高级别

(4)但(古)只是(今)表转折

(5)往事(古)历史(今)以往的事情

解释下列成语

(1)吴下阿蒙

吴下:现江苏长江以南;阿蒙:指吕蒙。居处吴下一隅的吕蒙。比喻人学识尚浅。

(2)刮目相待

指别人已有进步,不能再用老眼光去看他。

或比喻去掉旧日的看法,用新的眼光来看待人或事物。

(刮目:擦眼睛,表示用新眼光看人。)

翻译下列句子

(1)孤岂欲卿治经为博士邪

我难道想要你研究儒家经典成为专管经学传授的博士吗?

(2)卿今者才略,非复吴下阿蒙

?? ?你现在的才干、谋略,(已)不再是(当年)吴地的(那个)阿蒙了!

(3)孤常读书,自以为大有所益

?? ?我经常读书,自认为大有好处。

(4)卿今当涂掌事,不可不学

??? 你现在当权管事了,不可以不学习。

(5)士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎

志士离别三日,就应该重新擦亮眼睛用新的眼光相看了,长兄为什么认清这件事情这么晚哪!

(6)肃遂拜蒙母,结友而别

?鲁肃于是拜见吕蒙的母亲,(与吕蒙)结为朋友后分别了。

朗读节奏 :

初,权/谓吕蒙曰:“卿/今/当涂/掌事,不可/不学!”蒙/辞以军中多务。权曰:“孤/岂欲/卿治经为博士邪?但当/涉猎,见/往事耳。 卿言/多务,孰/若/孤?孤/常读书,自以为∕大有所益。”蒙/乃始就学。及/鲁肃过寻阳,与蒙/论议,大惊曰:“卿/今者才略,非复/吴下阿蒙!”蒙曰:“士别/三日,即更/刮目相待,大兄/何见事之晚乎!”肃/遂拜蒙母,结友而别。 理解文意:1、参考注释,疏通课文,作出批注,划出读不懂的句子。

2、质疑,共同讨论 1初,权谓吕蒙 曰:“卿今当涂掌 事,不可不学!”2蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂 欲卿治经为博士邪!3但 当涉猎,见往事 耳。卿言多务,孰 若孤?孤常读书,自以为大有所益。”4蒙乃 始就学。5及鲁肃过寻阳,与蒙论 议,大 惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”6蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”7肃遂 拜蒙母,结友而别。

疏通文意 初,权谓吕蒙 曰:“卿今当涂

掌 事,不可不学!”蒙辞以军中多务。

权曰:“孤岂 欲卿治经为博士邪!

但 当涉猎,见往事 耳。卿言多务,

孰 若孤?孤常读书,自以为大有所益。”当初告诉;对……说现在掌管事情用事务难道想做句末语气词只应当历史罢了说谁比得上认为 蒙乃 始就学。及鲁肃过寻阳,与

蒙论 议,大 惊曰:“卿今者

才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三

日,即更刮目相待,大兄何见事之

晚乎!”肃遂 拜蒙母,结友而别。

于是开始和讨论议事非常,十分惊奇现在就为什么无实义迟于是拜见表顺接翻译

当初,孙权对吕蒙说:“你现在当权掌管政事,不可以不学习!”吕蒙用军中事务繁多的理由来推辞。孙权说:“我难道是想要你研究儒家经典成为博士的吗?只是应当粗略地阅读,了解历史罢了。你说军中事务繁多,又有谁能比得上我呢?我经常读书,(我)自认为(读书对我)有很大的好处。”吕蒙于是就开始学习。等到鲁肃到寻阳的时候,和吕蒙论议国家大事,(鲁肃)惊讶地说:“你现在的才干和谋略,不再是以前那个吴下阿蒙了!”吕蒙说:“读书人分别多日,就要用新的眼光来看待(另眼看待),长兄怎么认清事物这么晚啊!”于是鲁肃拜见吕蒙的母亲,与吕蒙结为朋友才分别。 文言翻译五字法:友情提示留:国号、年号、地名、人名、官 名、书名。替:用现代汉语词替换古代文言词。调:调整句子次序,使之符合现代汉语的说法。补:补充出句中省略的内容。

删:删去没有实在意义的词。品析文章孙权劝学吕蒙就学鲁肃赞学学生齐读课文,理出文章思路《孙权劝学》是一个著名的劝学故事。题目中最关键的词是“劝”。请找出孙权“劝”吕蒙学习的语句;再请结合孙权的身份,要读出怎样的语气? 找一找卿今当涂掌事,不可不学! 孤岂欲卿治经为博士邪?但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?

孤常读书,自以为大有所益。孙权劝学(严厉、关心的语气) (责备、怒气)(语重心长,现身说法)这一层,孙权饱含关怀、苦口婆心的劝告吕蒙,我们认为孙权是一个什么性格特点的人?爱惜人才,好学,关爱部下,善劝卿今者才略,非复吴下阿蒙! (语言)遂拜蒙母,结友而别。(行动)你今天的才干和谋略,已不再是过去在吴县时的那个吕蒙!于是拜见了吕蒙的母亲,和吕蒙结为好友,然后分别了。士别三日,即更刮目相待,

大兄何见事之晚乎?与读书人分别多日,就要重新另

眼相待,长兄你为什么看清事物

这么迟呢?鲁肃赞学1.本文是怎样表现人物性格的?(第一小组)2、“孤岂欲卿治经为博士邪?”表达了怎样的心态?(第二小组)4.为什么“士别三日,即更刮目相待”? (第四小组)请解释“刮目相待”并造句。 (第五小组) 6.鲁肃为什么与吕蒙“结友”? (第七小组)3、“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”一句可见鲁肃当时怎样的神情和心理?说明了什么? (第三小组)

5、请解释“吴下阿蒙”并造句。 (第六小组) 小组讨论1.本文是怎样表现人物性格的?

本文注重以对话表现人物。对话言简意丰,生动传神,富于情味。仅寥寥数语,就使人感受到人物各自说话时的口吻、神态和心理。本文特色2、“孤岂欲卿治经为博士邪?”表达了怎样的心态?-----“邪”表反问语气。可见孙权对吕蒙不听劝告的不悦神情和责备的意味。3、“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”一句可见鲁肃当时怎样的神情和心理?说明了什么? 十分惊奇的神态,吕蒙的变化判若两人,使鲁肃即吃惊,又情不自禁的发出赞叹。这句话从侧面反映吕蒙因“学”而使才略有了令人难以置信的长进。

4、提问:为什么"士别三日,即更刮目相待。"

因为情况是在不断变化,人也在不断变化,不能拿老眼光看待人。要用发展的眼光看待人和事。 4、提问:请解释"刮目相待"并造句。 “刮目相待”意思是用新的眼光来看

待。表示不要用老眼光看待别人,

要估计到别人的进步。 (例句)听了少管所的“现身说法”报

告后,小明像变了一个人似的,你对

他可要刮目相待。

5、提问:请解释"吴下阿蒙"并造句。 “吴下阿蒙”原指三国时期吴国大将吕蒙。

意思是比喻人学识尚浅。现在多用在他

人有了转变方面,凡学识大进,或

地位从低下而攀高了,以及穷困而至富

有了,都可以用此语。 (例句)你还不知道吗?小黄已贵为总经

理,可不再是吴下阿蒙了。

6.鲁肃为什么与吕蒙“结友”?

鲁肃之所以主动与吕蒙“结友”,是因为鲁肃为吕蒙的才略所折服而愿与之深交,表明鲁肃敬才、爱才,二人情投意合。合作探究①“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”表现了鲁肃怎样的感情? ????明确:既感到十分惊讶,又由衷为吕蒙的进步感到高兴,惊异、赞许之态呼之欲见。 ②“士别三日,……大兄何见事之晚乎!”表现了吕蒙怎样的心境? ????明确:“何……乎!”表示感叹语气,并非对鲁肃不满,而是表现出吕蒙对自己才略长进后感到很自豪、自得。 ????说明:吕蒙的“自豪自得”缘于对学习有新的认识。从学习中获益非浅。③孙、蒙对话与蒙、肃对话在情调上有区别吗? ????明确:孙权的话是认真相劝,显得郑重亲切,表明了君臣的关系;蒙、肃皆为同僚,对话则有一种调侃的趣味蕴含其中。 ④课文在情节的处理上有什么特点???? ????明确: ????a详写“劝学”“议论”,尤以“议论”为甚;“就学”、“结友”则一笔带过。? ????b正面写“劝学”经过,通过“议论”之后用鲁肃的惊叹,从侧面写吕蒙学业的长进。 ????c情节以人物对话为主。 人 物 形 象 严格要求 殷切期望

以身作则 现身说法

语重心长 言辞恳切

知错就改 虚心好学

才干谋略 大有长进

敬才爱才 文人雅士1孙权:2吕蒙:3鲁肃:方仲永吕蒙当涂掌事

乃始就学五岁能诗、文理皆有

可观、贤于材人远矣年长乃学

学有所成少年不学

一事无成与方仲永的变化相比,吕蒙的变化对你有什么样的启示?以对话为主,言简意丰。叙议结合,借事说理。 总结全文: 本文通过孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们"开卷有益"的道理。本文以对话为主,用不多几句话,就使人受到人物说话时的口吻、神态和心理。 延伸拓展学了这篇文章,文中孙权劝学,吕蒙就学,鲁肃赞学.告诉我们什么道理?(1)通过孙权劝告吕蒙读书,吕蒙读书后大有长进的故事,告诉我们开卷有益的道理。

(2)我们不要以一成不变的态度看待他人,要以开放的眼光看待事物。

(3)不能因为事情繁忙就放弃学习,坚持读书是有益的。

(4)要善于听取他人好的建议或意见并去做。

(5)告诉我们一个人只要广泛涉猎就会学有所成。

(6)不但自己要学好,还要催动附近的人也要学习,让社会也一起进步。

(7)做人不能太骄傲,要谦虚。

(8)劝人要讲究策略。

(9)不能找借口轻言放弃。

(10)只要发奋学习,就能积学修业,学有所成。

(11)与《伤仲永》相比,突出了后天教育的重要性。

(12)读书给人以乐趣,给人以光彩,给人以才干。

(13)一个人即使基础差,但只要端正态度,刻苦努力,就能学到知识,并提高自己的认知水平和办事能力。

(14)求知可以改变人的天性。人的天性犹如野生的花草,求知学习好比修剪移栽。只要你愿意,你就会成活、成长。 练习:1、文章主要采用什么描写?对话2、孙权与吕蒙对话的主要内容是什么?劝学3、孙权给吕蒙提的读书目标是:_________________涉猎,见往事耳4、表现孙权对下属吕蒙爱护、器重和希望的一句话是______

卿今当涂掌事,不可不学吴下阿蒙:两个成浯的含义: 用新的眼光来看待。也作“刮目相看”。刮,擦、摩;刮目,擦眼;待,相看待。刮目相待: 三国时吴国名将吕蒙,特指原来不好读书的吕蒙,后泛指缺少学识的人。 赠言:读书好

好读书

读好书作业:1、背诵全文;

2、以今天的课堂发言为例,写一篇200字左右的读后记。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 安塞腰鼓

- 3 竹影

- 4 观舞记

- 5 看戏

- 6 口技

- 第二单元

- 7 邓稼先

- 8 闻一多先生的说和做

- 9 纪念白求恩

- 10 音乐巨人贝多芬

- 11 福楼拜家的星期天

- 12 孙权劝学

- 第三单元

- 13 最出色的球员

- 14 我打败了男子汉

- 15 我的梦想

- 16 门外观球

- 17 下棋

- 18 纪昌学射

- 第四单元

- 19 向沙漠进军

- 20 罗布泊,消逝的仙湖

- 21 大雁归来

- 22 旅鼠之谜

- 23 死海不死

- 24 枯叶蝴蝶

- 第五单元

- 25 桃花源记

- 26 短文两篇

- 27 核舟记

- 28 卖油翁

- 29 推敲

- 30 杜甫诗三首

- 课外古诗词背诵

- 长歌行

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 朝花夕拾

- 钢铁是怎样炼成的

- 名著导读