专题十六 作文必备技法

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

技 法 通 关

技法一

审题拟题

一、全命题作文的审题技法

目前中考的全命题作文包括三种类型:一是直接式全命题作文,二是含蓄式全命题作

文,三是导语式全命题作文。

(一)直接式全命题作文

这类作文题干由“题目+要求”组成,没有导语提示。

1.推敲词义。

无论题目是词语、短语还是句子,解读标题时的基本方法都是以词为单位细品词义。

(1)实词:注意细品词本身的含义,同时要注意挖掘其深层含义。以“这一路,风光

真好”为例,“这一路”既可以从本义出发,指现实中的道路,如上学之路、旅游之路等;

也可指抽象的路,如求学之路、青春之路、人生之路等。“风光”可以是自然、人文风光,

还可以是无形的风光,即生活中的高光时刻。

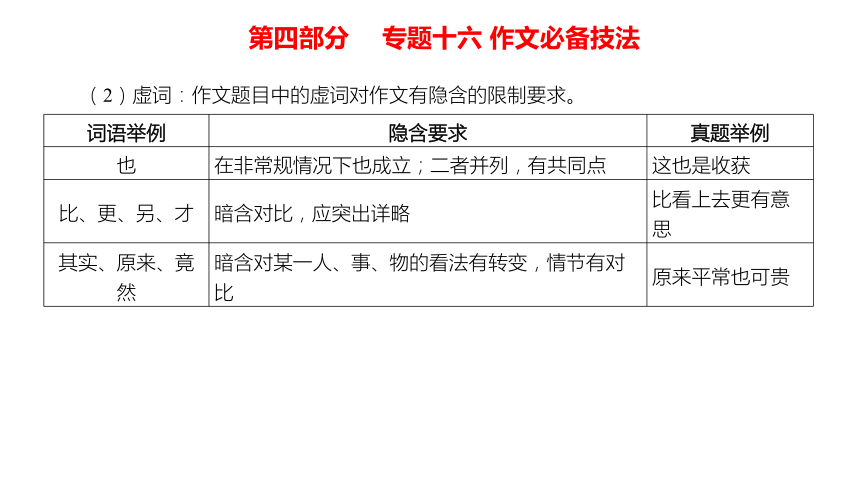

(2)虚词:作文题目中的虚词对作文有隐含的限制要求。

词语举例 隐含要求 真题举例

也 在非常规情况下也成立;二者并列,有共同点 这也是收获

比、更、另、才 暗含对比,应突出详略 比看上去更有意

思

其实、原来、竟 然 暗含对某一人、事、物的看法有转变,情节有对 比 原来平常也可贵

即时小练1

试分析“竟然如此简单”的限制要求。

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

题目中的副词“竟然”强调的是出乎意料,形成的是之前认知与现在认知的反差。作文中的

情节要有对比,如之前认为有障碍,困难重重,经历过后发现其实很简单,只是畏难情绪

在作怪。

2.追问把握题意。

对题目进行追问,可从以下五个方面入手:

(1)追问内涵,“是什么”;

(2)追问原因,“为什么”;

(3)追问过程或者做法,“如何做”;

(4)追问结果,“会怎样”;

(5)追问意义,“有何启发/收获”。

通过这些问题来进行审题构思,尤其通过追问原因、过程、意义来把握写作重点。

即时小练2

试用“追问把握题意”的方法对题目“为了这一天”(2023淄博)进行追问。

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________

“这一天”是哪一天?为什么“这一天”如此重要?为了达到“这一天”的目标,你是怎样做的? “这一天”的结果是什么?实现“这一天”的目标对自身有何意义?

(二)含蓄式全命题作文

此类题目语意含蓄,一般以词语或短语的形式出现,往往采用了比喻、拟人、双关等手法。

1.化虚为实。

化虚为实,找到切入点。先明确题目运用的手法,再把题目中某些有抽象意义的词转

换为自己熟悉的词。以“推窗风来”为例,“窗”可指生活中的窗户,也可指心灵的窗户;

“风”既有自然之风的意思,也有改变认识或行为方式的思想之风的意思。

2.化大为小。

对于抽象的词,尽量在该词语的前面或后面添上限定或补充成分,使其含义变得具体。

以“威海味道”为例,“味道”涉及的范围很广,可把它转化成“威海美食的味道”“威海文化的

味道”“威海的人情味”……

(三)导语式全命题作文

导语和提示语能够指引考生消除审题障碍,打开行文思路,拓展写作范围,从而准确

把握题旨。

1.明确限制范围。

注意导语和提示语中对数量、地点、时间的限制。

2.明确立意方向。

当所给材料反复出现某些词语或短句时,应该着重分析,从中提取合适的主旨立意;

当材料中有并列分句,体现不同角度要点时,可选择熟悉的方向进行立意。

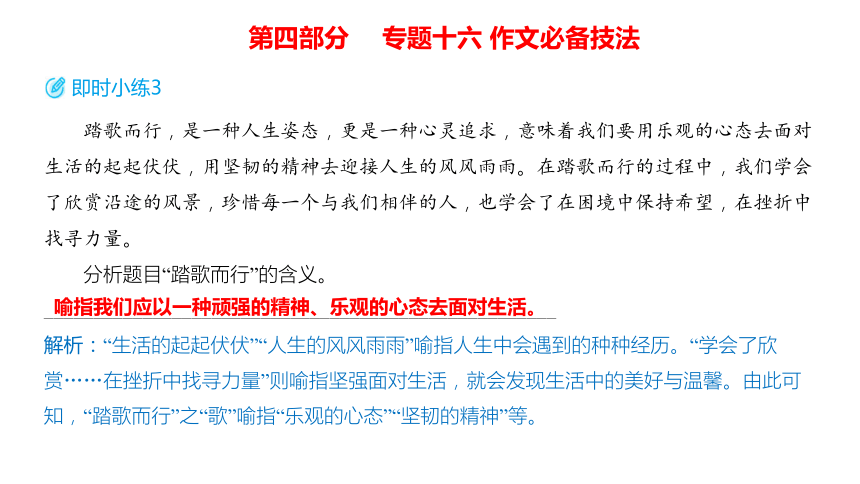

即时小练3

踏歌而行,是一种人生姿态,更是一种心灵追求,意味着我们要用乐观的心态去面对

生活的起起伏伏,用坚韧的精神去迎接人生的风风雨雨。在踏歌而行的过程中,我们学会

了欣赏沿途的风景,珍惜每一个与我们相伴的人,也学会了在困境中保持希望,在挫折中

找寻力量。

分析题目“踏歌而行”的含义。

____________________________________________________

喻指我们应以一种顽强的精神、乐观的心态去面对生活。

解析:“生活的起起伏伏”“人生的风风雨雨”喻指人生中会遇到的种种经历。“学会了欣

赏……在挫折中找寻力量”则喻指坚强面对生活,就会发现生活中的美好与温馨。由此可

知,“踏歌而行”之“歌”喻指“乐观的心态”“坚韧的精神”等。

二、半命题作文的审题补题技法

1.审题。

方法同全命题作文。

2.补题。

所补内容要“准”;宜“小”不宜“大”,力求“小”中见大,“小”中见深;求“新”,最好能

体现文学色彩或哲理色彩。

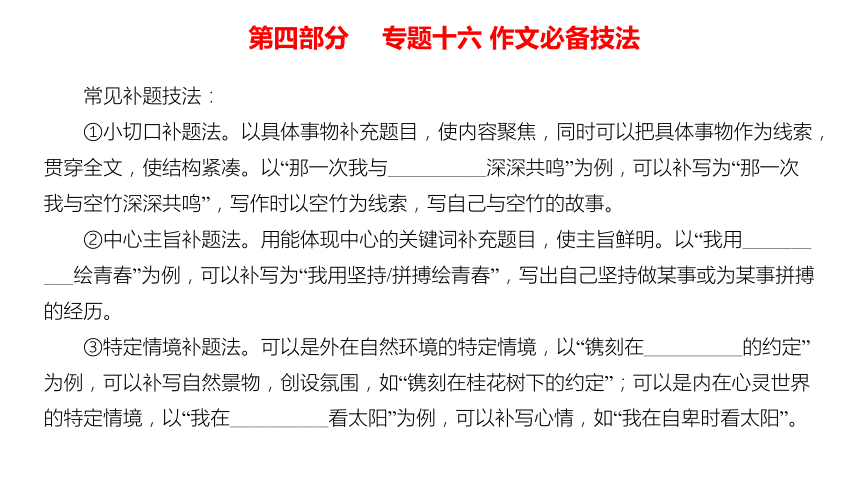

常见补题技法:

①小切口补题法。以具体事物补充题目,使内容聚焦,同时可以把具体事物作为线索,

贯穿全文,使结构紧凑。以“那一次我与__________深深共鸣”为例,可以补写为“那一次

我与空竹深深共鸣”,写作时以空竹为线索,写自己与空竹的故事。

②中心主旨补题法。用能体现中心的关键词补充题目,使主旨鲜明。以“我用_______

___绘青春”为例,可以补写为“我用坚持/拼搏绘青春”,写出自己坚持做某事或为某事拼搏

的经历。

③特定情境补题法。可以是外在自然环境的特定情境,以“镌刻在__________的约定”

为例,可以补写自然景物,创设氛围,如“镌刻在桂花树下的约定”;可以是内在心灵世界

的特定情境,以“我在__________看太阳”为例,可以补写心情,如“我在自卑时看太阳”。

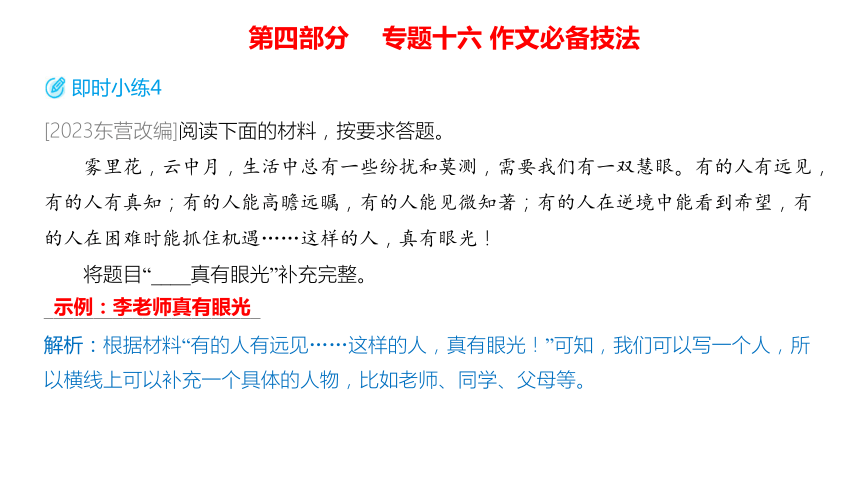

即时小练4

[2023东营改编]阅读下面的材料,按要求答题。

雾里花,云中月,生活中总有一些纷扰和莫测,需要我们有一双慧眼。有的人有远见,

有的人有真知;有的人能高瞻远瞩,有的人能见微知著;有的人在逆境中能看到希望,有

的人在困难时能抓住机遇……这样的人,真有眼光!

将题目“____真有眼光”补充完整。

______________________

示例:李老师真有眼光

解析:根据材料“有的人有远见……这样的人,真有眼光!”可知,我们可以写一个人,所

以横线上可以补充一个具体的人物,比如老师、同学、父母等。

三、材料作文的审题立意及拟题技法

(一)审题立意技法

1.找关键词句。

从所给材料的开头句、结尾句、人物对话句、抒情句、议论句中找关键词语(短语),

分析归纳出题旨。

2.舍次求主。

找出材料中涉及的对象,分清内容的主次。舍弃次要人物或事件,从主要人物或事件

的角度审题立意。

3.辨别倾向。

揣摩材料中的情感倾向,是赞扬还是批判某种行为,根据情感倾向进行立意。

4.以果溯因。

阅读材料,分析某种结果形成的原因,从原因角度立意。

即时小练5

[2023潍坊改编]阅读下面文字,试进行审题分析。

一位作家在学校开学致词时说:“亲爱的小朋友,在今后的生活中,假如你们还有一

些东西不明白,请问问你们的父母;亲爱的家长,如果你们有什么不明白的,请问问你们

的孩子。”

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

可以用找关键词句法,由“父母”“孩子”“不明白”“问”可提炼出这样的立意:父母与孩子之

间要多沟通,互相理解。也可用以果溯因法,父母不明白,为什么要问孩子,因为这样可

以了解他们的想法,尊重他们。

(二)拟题技法

1.常规拟题法。

一般适用于材料中明显带有“观点句”或“关键词”的材料作文。找出材料的关键词,用

添加修饰语、造句的方法拟题。如2023年济宁中考作文,材料关键词为“扶手”,可以添加

定语,如“心灵深处的扶手”;可以添加谓语,如“扶手助我成长”;可以造句,如“自强不

息,是成功的扶手”。

附:[2023济宁]阅读下面的材料,按要求作文。

扶手,生活中处处有。楼道里的扶手,公交车上的扶手,商厦滚梯的扶手……都给人带来

安全与方便。扶手,人生之中也很多。儿时学步,妈妈的双手,扶助你;上学读书,老师的教诲,

启发你;参加工作,同事的指导,引领你。扶手,有形的看得见,抓得着,让人好借力;无形的能

感知,可体会,让人心安稳。

上面的材料引发了你怎样的联想、感触与思考 结合你的经历和体验,写一篇不少于

600字的作文。

要求:(1)选好角度,题目自拟;(2)除诗歌外,文体自选;(3)要有真情实感,不得抄袭

和套作;(4)文中不得出现真实的校名、人名等信息。

2.创新拟题法。

(1)运用修辞。在拟题时可以运用比喻、拟人、夸张、反问等修辞手法。比如2023

年滨州中考的作文题,关键词之一是“回忆”,可拟题为“回忆中最美的诗行”。

(2)引用化用。引用或者化用诗词、歌词、名言警句、俗语、书名、成语典故等作

为文章的题目。以2023年滨州中考作文题为例,可拟题为“此事可待成追忆”。

(3)善用意象。根据材料关键词,联想与之相关的自然物象或者生活之物。如2023

年滨州中考的作文题,另一关键词是“感谢”,可拟题为“温热的顶针”,表达对母亲一直亲

手给自己做枕头的感谢。

(4)设置悬念,运用逆向思维,以违背生活常理的语言拟题,使作文题目新颖夺目。

以2023年滨州中考作文题为例,可拟题为“感谢那次失败”。

附:[2023滨州]阅读下面材料,按要求作文。

生命并不是你活了多少日子,而是你记住了多少日子,要使你过的每一天都值得回忆。

——许渊冲

让我怎样感谢你?当我走向你的时候,我原想收获一缕春风,你却给了我整个春

天……

——汪国真

上面的材料引发了你怎样的联想、感触和思考?结合你的经历和体验,自选角度,自

定立意,自拟题目,写一篇文章。

要求:①文体自选(诗歌除外)。②内容充实具体。③书写规范、工整,卷面整洁。

④不少于600字。⑤文中如果出现真实的姓名、校名、地名,请以“××”代替。

即时小练6

[2023青岛改编]追梦路上,遇到困境,紧张焦虑时,要学会调整自己的状态;取得成绩,

浮躁懈怠时,要学会调整自己的状态;环境变化,难以适应时,要学会调整自己的状

态……状态良好,才能走得更高更远。

上面的材料,引发了你怎样的联想和思考?请拟写题目。

示例:向阳春常在/调整心态,突破自己

四、话题作文的审题拟题方法

(一)审题

1.揣摩提示语,明确话题意义。

2.化大为小,化虚为实。

(二)拟题

1.紧扣话题,易于把握,便于行文。

2.准确鲜明,要能准确揭示文章中心。

3.新颖生动,具体可参看材料作文创新拟题法。

即时小练7

[2023聊城改编]阅读下面材料,根据要求答题。

世界上最快乐的事,莫过于为理想而奋斗。

——苏格拉底

有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越

甲可吞吴。

——蒲松龄自勉联

一个人的梦想能有多大 大到可以直抵苍穹。一个人的梦想能有多久 久到能够穿越一

生。23年,8000多个日日夜夜,500米口径球面射电望远镜首席科学家、总工程师南仁东

心无旁骛,为崇山峻岭间的中国“天眼”燃尽生命,在世界天文史上镌刻下新的高度。

——《感动中国》颁奖词

这三则材料引发了你怎样的思考?请以“奋斗之歌”为话题,拟写题目。

____________________________________

示例:只留奋斗满乾坤/最是奋斗能致远

解析:依据三则材料内容可知,三则材料都围绕“为理想而奋斗”展开。“奋斗之歌”,即歌颂

奋斗精神,礼赞奋斗者,其中心是“奋斗”。“奋斗”指实现目标的过程中,即使面对压力、挫

折,也要刻苦努力,拼搏向前。据此运用常规拟题法和创新拟题法拟题即可。

技法二

一材多用

一、“一材多用”的概说

1.中考作文备考时常出现的问题。

有的考生完成作文后,就将之搁置,未想过其是否可以迁移,用于其他作文;有的考

生有迁移作文的意识,但仍以原作文为中心,生搬硬套,没有注意与新题目匹配;有的考

生素材积累得很多,却忽略了对它们的梳理和分析,导致在写作中不能灵活运用。这些问

题都会导致考场作文无法达到一类文水平。

2.话说“一材多用”。

“一材”指定向素材,是已然选定的;“多用”指用在不同的文章中,使之支撑不同的中

心。“一材多用”即同一个写作素材,用于多个文章,从不同的角度说明不同的中心。进一

步说,就是对已有材料进行重新审视,按照新作文的要求加以解读、改造和应用。

3.图解“一材多用”。

4.“一材多用”遵循原则。

一是必须为自己的习作,对熟悉的文章才能更好地进行调整;二是现成的作文能合乎

新作文的要求;三是现成的作文能达到一类文的水平,这样才能保证作文迁移的质量。

5.“一材多用”的意义。

掌握“一材多用”的方法,可帮助考生解决写作时生活积累不够、写作素材匮乏的问题,

帮助考生快速确定写作素材,训练其发散思维,使其养成善于思辨的习惯。

二、技法呈现

1.行文点题法。

确定好新作文的中心,通过修改原文点题句,让中心明确。在开头处抓住“题眼”改点

题句,让文章切题;在行文中改点题句,把点题句放在段落开头或结尾的亮眼位置,用修

辞等手法灵活点题;在结尾处改点题句进行点题,使首尾照应,并深化主题。(点题句既

可以单纯点出文章的标题,呼应标题,也可以揭示文章的主旨)

2.细节增减法。

同一个素材,要根据主题变通,分析出写作的侧重点,对素材进行适当取舍,通过增

加细节或删减细节来改变详略,来支撑不同的中心。能表现主题的细节,要加以扩写或改

写,与主题无关的细节可删去,这样就可更好地表现主题。

3.修改感悟法。

根据作文主题和细节片段的不同,在叙事完毕后,及时进行情感或道理的升华点评,

以强化观点。

4.人称转换法。

一般情况下,一篇文章的人称应前后一致,不宜混合使用,否则会使文章头绪不清。

常见的人称转换一般是将第三人称转换为第二人称,便于抒情,使行文有娓娓而叙的动态

美。此方法适用于记叙文,一材多用时要注意人称转换不可过于频繁,通常在文章结尾处

转换。

如《土地的誓言》“没有人能够忘记她。我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的

家乡,你必须被解放!你必须站立!”对土地的人称转换更直接地抒发了对故乡挚痛的热爱和

强烈的爱国情怀。

三、迁移示范

记叙文

通

流云姿的字形,方寸间的篆刻。通其刀法,方可刻字。

偶然一次机会,我接触到了篆刻。老师一下一下地刻着,石屑随着老师刻刀的反复横

挪轻轻飘落,体正势圆的篆书就在石块上慢慢显现。随着老师刀法起起落落的目光里,凝

聚着我对神奇刀工的浓厚兴趣。

小学时,我得到了人生中的第一把刻刀,一把酒红色皮革平口刀。我日复一日地粘在

椅子上,不知疲倦地刻着。如今虽然刀工熟练,但刻石整体毫无美感。

于是我接受老师的建议,暑假前往中国工艺美术馆通刀中的气韵。走入长廊,高耸的

屋檐下是一个个灯光映衬下显得渺小的印章。我望着齐白石先生所刻的“木人”印,上面仿

佛仍有着丝丝如画的纹路。简单两字,让我深陷印中。印章上的字虽有磨损,但字迹并不

是死板的线条,而成为天然去雕饰的清水芙蓉。白石老先生与众多文人不同,“木人”这样

的俚俗之语亦可入印,大俗大雅,大雅大俗。通在印中的气韵喷薄而出,我感受到的是白

石老人字中的人间烟火与淳朴气息。篆刻的韵味不就是要沉浸其中,不被词语和刀法所禁

锢吗?我感受到他手中的不仅仅是一把刀,还是通着人与刀之间的和谐。人与刀之间的和

谐统一才是字与字气韵的根本。我也应将自己的情志通在平口刀中,使其所凝聚的是人与

刀之间的深情默契。

我仔细思索宁静致远对我的意义,不忧萦绕,素心方度日月长。刀仿佛与我合为一体,

相互贯通,我们都在“守虚静”的天地里反复冲刀、切刀,清晰的远方逐渐显豁。

篆刻似简而深,简单的运刀贯通着人的志向。贯通刀法,笔画圆劲;贯通古今,汲取

前人智慧;贯通气韵,人与刀之间方可配合默契。刀走凌云志,手中的这把平口刀已然褪

色,通连的人刀合一精神却绵长不尽。

凝 聚

流云姿的字形,方寸间的篆刻,凝聚着对刀法的磨炼。(行文点题法:变换开头的点

题句)

偶然一次机会,我接触到了篆刻。老师左手微微挑起,右手扶住叶腊石块,刀刃入石

后一起一伏,冲切兼用,刀法娴熟。(细节增减法:增加老师篆刻的细节)石屑随着老师

刻刀的反复横挪轻轻飘落,体正势圆的篆书就在石块上慢慢显现。随着老师刀法起起落落

的目光里,凝聚着我对神奇刀工的浓厚兴趣。

小学时,我得到了人生中的第一把刻刀,一把酒红色皮革平口刀。我日复一日地粘在

椅子上,不知疲倦地刻着。伴随着清脆细腻的走刀声、消散不开的白色石粉,我的笔画从

僵硬突兀开始变得圆润柔和。(修改感悟法:增加自己的看法)如今虽然刀工熟练,但刻

石整体毫无美感。早已钝了的平口刀仿佛也在诉说着心中的苦闷。老师端详着我的“宁静

致远”印,提醒我:“刀工不仅要聚刀法,更要聚气韵。”我不禁思索:刀中的气韵是什么

呢?(细节增减法:增加思考的细节)

于是我接受老师的建议,暑假前往中国工艺美术馆开阔眼界。(行文点题法:变换过

渡句进行点题)走入长廊,高耸的屋檐下是一个个灯光映衬下显得渺小的印章。我望着齐

白石先生所刻的“木人”印,上面仿佛仍有着丝丝如画的纹路。简单两字,让我深陷印中。

印章上的字虽有磨损,但字迹并不是死板的线条,而成为天然去雕饰的清水芙蓉。白石老

先生与众多文人不同,“木人”这样的俚俗之语亦可入印,大俗大雅,大雅大俗。凝聚在印

中的气韵喷薄而出,我感受到的是白石老人字中的人间烟火与淳朴气息。篆刻的韵味不就

是要沉浸其中,不被词语和刀法所禁锢吗?我感受到他手中的不仅仅是一把刀,还是存在

于人与刀之间的和谐。人与刀之间的和谐统一才是字与字气韵的根本。(修改感悟法:修

改自己的看法)我也应将自己的情志凝聚在平口刀中,使人与刀之间充满默契。

(行文点题法:变换中间的点题句)

我仔细思索宁静致远对我的意义,不忧萦绕,素心方度日月长。刀在石块上微微滑动,

它摒除杂念,在石块上静静游走,不急不徐。(细节增减法:增加刀刻的细节)

刀仿佛与我合为一体,我们都在“守虚静”的天地里反复冲刀、切刀,清晰的远方渐渐

显豁。(修改感悟法:修改自己的看法)

篆刻啊,你似简而深,简单的运刀却凝聚着人的志向,和你相处的时刻,渐渐与你配

合默契。手中的这把平口刀已然褪色,但人刀合一的气韵却在我的生活中绵长不尽。

(人称转化法:由第三人称改为第二人称,便于抒发对篆刻的喜爱情感)(行文点题法:

变换结尾的点题句)

根据范文,以“竟然如此简单”为题进行迁移,写出提纲。

1.题目:竟然如此简单

2.主题:学习篆刻由开始的不熟练到后来的得心应手,从中明白人生道理。

3.正文: (1)交代自己接触到篆刻以及对它的兴趣。(略)

(2)回忆自己上小学时初次用刻刀的情形。(略)

(3)详细描述自己接受老师的建议,暑期前往中国工艺美术馆学习刀中气韵的过程。

(详)

(4)叙议结合,谈学习后的内心感受。(详)

(5)总结全文,并点题升华。(略)

议论文

于路上见世界,于途中识己心

梁遇春在《途中》一文中说:“无论从哪方面说起,途中是认识人生最方便的地方。”

所以,在路上方能见识世界的真面目,在途中方能识得自己的真心。

当我们用脚步丈量世界,用心灵感受生活时,万卷书中震撼人心的美景才真正有了具

象化的表现。在路途中,我们会体验到天地的无垠。亲自登上泰山之巅,才理解了杜甫所

说“会当凌绝顶,一览众山小”的震撼;亲自站在滕王阁上遥望深秋的赣江,才理解了王勃

所说“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的绝美;亲自游览庐山大林寺,才理解了白居易

所说“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的缘由。万卷书需读,万里路更需行,不行路,

便是“纸上得来终觉浅”。

行走天地间,不仅能够让我们切实地领略到千古名章中的震撼美景,更能让我们看清

自己的本心,找到人生的方向。独臂船长徐京坤从“旧船坟场”找到了一艘废弃旧船,独自

修补九个月后出港,北到丹东,南到西沙群岛,环中国海漫游。航行途中,他吸收着风的

能量,坚定人生的航向,在惊涛骇浪中腾跃而起;用力量穿越汹涌,一次次冲击着环球航

海项目的各项纪录,誓在世界单人极限航海的殿堂里写下中国人的名字。正是这无数日夜

的航行,让独臂船长在乘风破浪中越来越明晰自己的目标。走出去看看,在更广袤的世界

中倾听内心的声音,让自己更有力量去积极地面对生活,实现人生的价值。

在途中,我们会从原本生活的窠臼中跳出来,沉淀我们的思维,拓展我们的眼界。苏

轼一生历经坎坷,贬谪黄州期间,一次在沙湖道中忽逢大雨,同行几人皆未带雨具,“何

妨吟啸且徐行”,面对自然的风雨,他泰然处之,生发出“一蓑烟雨任平生”的旷达不羁的

超然情怀。“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”虽然他一生起起伏伏,但途中的种种遭遇和

感悟,造就了他的豁达乐观。当我们在途中透视这个世界的广大时,灵魂的触动,能够让

我们获得对人生的深层思考和领悟。

“一路缘溪花覆水,不妨闲看不妨行。”生活原本沉闷,但跑起来就会有风。于路上见

世界,于途中识己心。山高路远,我们看世界,也找自己。

调整状态

人生就像一场旅行,只有在成长中不断调整状态,冲破重重枷锁,我们的人生才会如

诗如画,生命才会拥有诗和远方。(行文点题法:修改开头的点题句)

调整状态,要学会于自身所处的土壤中汲取养分,闪耀生命的力量。纵观历史,陶渊

明不堪忍受污浊的官场,回到田园。他在田园中调整状态,找寻心安之处,在晨光下的田

地中,在南山旁的东篱下,看着流动的诗篇,抛却世俗的雕饰,沐浴自然的真意,终成田

园派鼻祖。(细节增减法:删除与中心无关的欣赏美景的部分,增加陶渊明的事例)生活

中不缺乏美,而是缺乏发现美的眼睛,从周围的环境中汲取养分,用心灵感受生活的诗意

与美,从而以积极的态度去面对自己的生活,扩大自己的人生格局。(行文点题法:增加

段后的点题句)

调整状态,要学会从目标中汲取动力,即便跌跌撞撞,终会一往无前。徐京坤之前是

残奥帆船队的运动员,后来队伍解散,很长时间里他都找不到自己的生活目标。翟墨船长

环球航行归来给了他一个方向,“原来的队伍解散了,我还可以自己去航行。”他从“旧船

坟场”里找到了一艘废弃旧船,独自修补九个月后离港,开始环中国海漫游。在波涛汹涌

的大海中,随时发生的风暴、独臂的不便、单人航行的孤独,让他的航行愈加艰难。每每

这些时候,他总是想起他航行的目标,于是他用力量穿越汹涌,在惊涛骇浪中腾跃而起。

(细节增减法:增加徐京坤环海漫游的缘由及从目标中汲取动力、调整状态的行动)他一

次次冲击着环球航海项目的各项纪录,誓在世界单人极限航海的殿堂里写下中国人的名字。

调整状态,要学会用豁达乐观的心态面对落寞的处境。“人生如逆旅,我亦是行人。”

苏轼一生历经坎坷,贬谪黄州期间,一次在沙湖道中忽逢大雨,同行几人皆未带雨具,其

他人都觉得很狼狈,但苏轼“吟啸且徐行”,面对环境变化,适时调整状态,对自然的风雨

泰然处之,更在平和的心境中生发出“一蓑烟雨任平生”的旷达不羁的超然情怀。他虽一生

起起伏伏,却仍以豁达乐观的心态来看待这个世界。在逆境之中,我们应该怀揣着一颗达

观的心,不以物喜,不以己悲,一味地困在精神内耗之中只会让我们深陷逆境的泥潭,再

无脱离之机。(修改感悟法:由“途中带给人生的思考和领悟”变为“在逆境中有达观的心

态”)

生活原本沉闷,但跑起来就会有风。未来之路漫长,也许会遇到重重迷雾,但只要适

时调整状态,定能迎来灿烂的晨曦。(行文点题法:修改结尾的点题句)

[2023烟台]题目:这一路,风光真好

要求:①文体不限:②不少于600字(诗歌不少于30行);③文中不得出现真实的人

名、学校名和地名。

根据范文,迁移提纲。

1.题目:这一路,风光真好

2.观点:人生路上,要学会采取不同的方式调整心态,欣赏如诗如画的风光,感受生

命的诗与远方。

3.正文:

(1)分论点一:要学会于自身所处的土壤中汲取养分,调整状态,欣赏生命的力量。

(2)分论点二:要学会从目标中汲取动力,调整状态,欣赏生命的勇往直前。

(3)分论点三:要学会用豁达乐观的心态面对落寞的处境,调整状态,欣赏生命的平静。

(4)得出结论:人生之路漫长,也许会遇到重重迷雾,适时调整状态,定能欣赏到美好

的风光。

技 法 通 关

技法一

审题拟题

一、全命题作文的审题技法

目前中考的全命题作文包括三种类型:一是直接式全命题作文,二是含蓄式全命题作

文,三是导语式全命题作文。

(一)直接式全命题作文

这类作文题干由“题目+要求”组成,没有导语提示。

1.推敲词义。

无论题目是词语、短语还是句子,解读标题时的基本方法都是以词为单位细品词义。

(1)实词:注意细品词本身的含义,同时要注意挖掘其深层含义。以“这一路,风光

真好”为例,“这一路”既可以从本义出发,指现实中的道路,如上学之路、旅游之路等;

也可指抽象的路,如求学之路、青春之路、人生之路等。“风光”可以是自然、人文风光,

还可以是无形的风光,即生活中的高光时刻。

(2)虚词:作文题目中的虚词对作文有隐含的限制要求。

词语举例 隐含要求 真题举例

也 在非常规情况下也成立;二者并列,有共同点 这也是收获

比、更、另、才 暗含对比,应突出详略 比看上去更有意

思

其实、原来、竟 然 暗含对某一人、事、物的看法有转变,情节有对 比 原来平常也可贵

即时小练1

试分析“竟然如此简单”的限制要求。

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

题目中的副词“竟然”强调的是出乎意料,形成的是之前认知与现在认知的反差。作文中的

情节要有对比,如之前认为有障碍,困难重重,经历过后发现其实很简单,只是畏难情绪

在作怪。

2.追问把握题意。

对题目进行追问,可从以下五个方面入手:

(1)追问内涵,“是什么”;

(2)追问原因,“为什么”;

(3)追问过程或者做法,“如何做”;

(4)追问结果,“会怎样”;

(5)追问意义,“有何启发/收获”。

通过这些问题来进行审题构思,尤其通过追问原因、过程、意义来把握写作重点。

即时小练2

试用“追问把握题意”的方法对题目“为了这一天”(2023淄博)进行追问。

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________

“这一天”是哪一天?为什么“这一天”如此重要?为了达到“这一天”的目标,你是怎样做的? “这一天”的结果是什么?实现“这一天”的目标对自身有何意义?

(二)含蓄式全命题作文

此类题目语意含蓄,一般以词语或短语的形式出现,往往采用了比喻、拟人、双关等手法。

1.化虚为实。

化虚为实,找到切入点。先明确题目运用的手法,再把题目中某些有抽象意义的词转

换为自己熟悉的词。以“推窗风来”为例,“窗”可指生活中的窗户,也可指心灵的窗户;

“风”既有自然之风的意思,也有改变认识或行为方式的思想之风的意思。

2.化大为小。

对于抽象的词,尽量在该词语的前面或后面添上限定或补充成分,使其含义变得具体。

以“威海味道”为例,“味道”涉及的范围很广,可把它转化成“威海美食的味道”“威海文化的

味道”“威海的人情味”……

(三)导语式全命题作文

导语和提示语能够指引考生消除审题障碍,打开行文思路,拓展写作范围,从而准确

把握题旨。

1.明确限制范围。

注意导语和提示语中对数量、地点、时间的限制。

2.明确立意方向。

当所给材料反复出现某些词语或短句时,应该着重分析,从中提取合适的主旨立意;

当材料中有并列分句,体现不同角度要点时,可选择熟悉的方向进行立意。

即时小练3

踏歌而行,是一种人生姿态,更是一种心灵追求,意味着我们要用乐观的心态去面对

生活的起起伏伏,用坚韧的精神去迎接人生的风风雨雨。在踏歌而行的过程中,我们学会

了欣赏沿途的风景,珍惜每一个与我们相伴的人,也学会了在困境中保持希望,在挫折中

找寻力量。

分析题目“踏歌而行”的含义。

____________________________________________________

喻指我们应以一种顽强的精神、乐观的心态去面对生活。

解析:“生活的起起伏伏”“人生的风风雨雨”喻指人生中会遇到的种种经历。“学会了欣

赏……在挫折中找寻力量”则喻指坚强面对生活,就会发现生活中的美好与温馨。由此可

知,“踏歌而行”之“歌”喻指“乐观的心态”“坚韧的精神”等。

二、半命题作文的审题补题技法

1.审题。

方法同全命题作文。

2.补题。

所补内容要“准”;宜“小”不宜“大”,力求“小”中见大,“小”中见深;求“新”,最好能

体现文学色彩或哲理色彩。

常见补题技法:

①小切口补题法。以具体事物补充题目,使内容聚焦,同时可以把具体事物作为线索,

贯穿全文,使结构紧凑。以“那一次我与__________深深共鸣”为例,可以补写为“那一次

我与空竹深深共鸣”,写作时以空竹为线索,写自己与空竹的故事。

②中心主旨补题法。用能体现中心的关键词补充题目,使主旨鲜明。以“我用_______

___绘青春”为例,可以补写为“我用坚持/拼搏绘青春”,写出自己坚持做某事或为某事拼搏

的经历。

③特定情境补题法。可以是外在自然环境的特定情境,以“镌刻在__________的约定”

为例,可以补写自然景物,创设氛围,如“镌刻在桂花树下的约定”;可以是内在心灵世界

的特定情境,以“我在__________看太阳”为例,可以补写心情,如“我在自卑时看太阳”。

即时小练4

[2023东营改编]阅读下面的材料,按要求答题。

雾里花,云中月,生活中总有一些纷扰和莫测,需要我们有一双慧眼。有的人有远见,

有的人有真知;有的人能高瞻远瞩,有的人能见微知著;有的人在逆境中能看到希望,有

的人在困难时能抓住机遇……这样的人,真有眼光!

将题目“____真有眼光”补充完整。

______________________

示例:李老师真有眼光

解析:根据材料“有的人有远见……这样的人,真有眼光!”可知,我们可以写一个人,所

以横线上可以补充一个具体的人物,比如老师、同学、父母等。

三、材料作文的审题立意及拟题技法

(一)审题立意技法

1.找关键词句。

从所给材料的开头句、结尾句、人物对话句、抒情句、议论句中找关键词语(短语),

分析归纳出题旨。

2.舍次求主。

找出材料中涉及的对象,分清内容的主次。舍弃次要人物或事件,从主要人物或事件

的角度审题立意。

3.辨别倾向。

揣摩材料中的情感倾向,是赞扬还是批判某种行为,根据情感倾向进行立意。

4.以果溯因。

阅读材料,分析某种结果形成的原因,从原因角度立意。

即时小练5

[2023潍坊改编]阅读下面文字,试进行审题分析。

一位作家在学校开学致词时说:“亲爱的小朋友,在今后的生活中,假如你们还有一

些东西不明白,请问问你们的父母;亲爱的家长,如果你们有什么不明白的,请问问你们

的孩子。”

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

可以用找关键词句法,由“父母”“孩子”“不明白”“问”可提炼出这样的立意:父母与孩子之

间要多沟通,互相理解。也可用以果溯因法,父母不明白,为什么要问孩子,因为这样可

以了解他们的想法,尊重他们。

(二)拟题技法

1.常规拟题法。

一般适用于材料中明显带有“观点句”或“关键词”的材料作文。找出材料的关键词,用

添加修饰语、造句的方法拟题。如2023年济宁中考作文,材料关键词为“扶手”,可以添加

定语,如“心灵深处的扶手”;可以添加谓语,如“扶手助我成长”;可以造句,如“自强不

息,是成功的扶手”。

附:[2023济宁]阅读下面的材料,按要求作文。

扶手,生活中处处有。楼道里的扶手,公交车上的扶手,商厦滚梯的扶手……都给人带来

安全与方便。扶手,人生之中也很多。儿时学步,妈妈的双手,扶助你;上学读书,老师的教诲,

启发你;参加工作,同事的指导,引领你。扶手,有形的看得见,抓得着,让人好借力;无形的能

感知,可体会,让人心安稳。

上面的材料引发了你怎样的联想、感触与思考 结合你的经历和体验,写一篇不少于

600字的作文。

要求:(1)选好角度,题目自拟;(2)除诗歌外,文体自选;(3)要有真情实感,不得抄袭

和套作;(4)文中不得出现真实的校名、人名等信息。

2.创新拟题法。

(1)运用修辞。在拟题时可以运用比喻、拟人、夸张、反问等修辞手法。比如2023

年滨州中考的作文题,关键词之一是“回忆”,可拟题为“回忆中最美的诗行”。

(2)引用化用。引用或者化用诗词、歌词、名言警句、俗语、书名、成语典故等作

为文章的题目。以2023年滨州中考作文题为例,可拟题为“此事可待成追忆”。

(3)善用意象。根据材料关键词,联想与之相关的自然物象或者生活之物。如2023

年滨州中考的作文题,另一关键词是“感谢”,可拟题为“温热的顶针”,表达对母亲一直亲

手给自己做枕头的感谢。

(4)设置悬念,运用逆向思维,以违背生活常理的语言拟题,使作文题目新颖夺目。

以2023年滨州中考作文题为例,可拟题为“感谢那次失败”。

附:[2023滨州]阅读下面材料,按要求作文。

生命并不是你活了多少日子,而是你记住了多少日子,要使你过的每一天都值得回忆。

——许渊冲

让我怎样感谢你?当我走向你的时候,我原想收获一缕春风,你却给了我整个春

天……

——汪国真

上面的材料引发了你怎样的联想、感触和思考?结合你的经历和体验,自选角度,自

定立意,自拟题目,写一篇文章。

要求:①文体自选(诗歌除外)。②内容充实具体。③书写规范、工整,卷面整洁。

④不少于600字。⑤文中如果出现真实的姓名、校名、地名,请以“××”代替。

即时小练6

[2023青岛改编]追梦路上,遇到困境,紧张焦虑时,要学会调整自己的状态;取得成绩,

浮躁懈怠时,要学会调整自己的状态;环境变化,难以适应时,要学会调整自己的状

态……状态良好,才能走得更高更远。

上面的材料,引发了你怎样的联想和思考?请拟写题目。

示例:向阳春常在/调整心态,突破自己

四、话题作文的审题拟题方法

(一)审题

1.揣摩提示语,明确话题意义。

2.化大为小,化虚为实。

(二)拟题

1.紧扣话题,易于把握,便于行文。

2.准确鲜明,要能准确揭示文章中心。

3.新颖生动,具体可参看材料作文创新拟题法。

即时小练7

[2023聊城改编]阅读下面材料,根据要求答题。

世界上最快乐的事,莫过于为理想而奋斗。

——苏格拉底

有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越

甲可吞吴。

——蒲松龄自勉联

一个人的梦想能有多大 大到可以直抵苍穹。一个人的梦想能有多久 久到能够穿越一

生。23年,8000多个日日夜夜,500米口径球面射电望远镜首席科学家、总工程师南仁东

心无旁骛,为崇山峻岭间的中国“天眼”燃尽生命,在世界天文史上镌刻下新的高度。

——《感动中国》颁奖词

这三则材料引发了你怎样的思考?请以“奋斗之歌”为话题,拟写题目。

____________________________________

示例:只留奋斗满乾坤/最是奋斗能致远

解析:依据三则材料内容可知,三则材料都围绕“为理想而奋斗”展开。“奋斗之歌”,即歌颂

奋斗精神,礼赞奋斗者,其中心是“奋斗”。“奋斗”指实现目标的过程中,即使面对压力、挫

折,也要刻苦努力,拼搏向前。据此运用常规拟题法和创新拟题法拟题即可。

技法二

一材多用

一、“一材多用”的概说

1.中考作文备考时常出现的问题。

有的考生完成作文后,就将之搁置,未想过其是否可以迁移,用于其他作文;有的考

生有迁移作文的意识,但仍以原作文为中心,生搬硬套,没有注意与新题目匹配;有的考

生素材积累得很多,却忽略了对它们的梳理和分析,导致在写作中不能灵活运用。这些问

题都会导致考场作文无法达到一类文水平。

2.话说“一材多用”。

“一材”指定向素材,是已然选定的;“多用”指用在不同的文章中,使之支撑不同的中

心。“一材多用”即同一个写作素材,用于多个文章,从不同的角度说明不同的中心。进一

步说,就是对已有材料进行重新审视,按照新作文的要求加以解读、改造和应用。

3.图解“一材多用”。

4.“一材多用”遵循原则。

一是必须为自己的习作,对熟悉的文章才能更好地进行调整;二是现成的作文能合乎

新作文的要求;三是现成的作文能达到一类文的水平,这样才能保证作文迁移的质量。

5.“一材多用”的意义。

掌握“一材多用”的方法,可帮助考生解决写作时生活积累不够、写作素材匮乏的问题,

帮助考生快速确定写作素材,训练其发散思维,使其养成善于思辨的习惯。

二、技法呈现

1.行文点题法。

确定好新作文的中心,通过修改原文点题句,让中心明确。在开头处抓住“题眼”改点

题句,让文章切题;在行文中改点题句,把点题句放在段落开头或结尾的亮眼位置,用修

辞等手法灵活点题;在结尾处改点题句进行点题,使首尾照应,并深化主题。(点题句既

可以单纯点出文章的标题,呼应标题,也可以揭示文章的主旨)

2.细节增减法。

同一个素材,要根据主题变通,分析出写作的侧重点,对素材进行适当取舍,通过增

加细节或删减细节来改变详略,来支撑不同的中心。能表现主题的细节,要加以扩写或改

写,与主题无关的细节可删去,这样就可更好地表现主题。

3.修改感悟法。

根据作文主题和细节片段的不同,在叙事完毕后,及时进行情感或道理的升华点评,

以强化观点。

4.人称转换法。

一般情况下,一篇文章的人称应前后一致,不宜混合使用,否则会使文章头绪不清。

常见的人称转换一般是将第三人称转换为第二人称,便于抒情,使行文有娓娓而叙的动态

美。此方法适用于记叙文,一材多用时要注意人称转换不可过于频繁,通常在文章结尾处

转换。

如《土地的誓言》“没有人能够忘记她。我必定为她而战斗到底。土地,原野,我的

家乡,你必须被解放!你必须站立!”对土地的人称转换更直接地抒发了对故乡挚痛的热爱和

强烈的爱国情怀。

三、迁移示范

记叙文

通

流云姿的字形,方寸间的篆刻。通其刀法,方可刻字。

偶然一次机会,我接触到了篆刻。老师一下一下地刻着,石屑随着老师刻刀的反复横

挪轻轻飘落,体正势圆的篆书就在石块上慢慢显现。随着老师刀法起起落落的目光里,凝

聚着我对神奇刀工的浓厚兴趣。

小学时,我得到了人生中的第一把刻刀,一把酒红色皮革平口刀。我日复一日地粘在

椅子上,不知疲倦地刻着。如今虽然刀工熟练,但刻石整体毫无美感。

于是我接受老师的建议,暑假前往中国工艺美术馆通刀中的气韵。走入长廊,高耸的

屋檐下是一个个灯光映衬下显得渺小的印章。我望着齐白石先生所刻的“木人”印,上面仿

佛仍有着丝丝如画的纹路。简单两字,让我深陷印中。印章上的字虽有磨损,但字迹并不

是死板的线条,而成为天然去雕饰的清水芙蓉。白石老先生与众多文人不同,“木人”这样

的俚俗之语亦可入印,大俗大雅,大雅大俗。通在印中的气韵喷薄而出,我感受到的是白

石老人字中的人间烟火与淳朴气息。篆刻的韵味不就是要沉浸其中,不被词语和刀法所禁

锢吗?我感受到他手中的不仅仅是一把刀,还是通着人与刀之间的和谐。人与刀之间的和

谐统一才是字与字气韵的根本。我也应将自己的情志通在平口刀中,使其所凝聚的是人与

刀之间的深情默契。

我仔细思索宁静致远对我的意义,不忧萦绕,素心方度日月长。刀仿佛与我合为一体,

相互贯通,我们都在“守虚静”的天地里反复冲刀、切刀,清晰的远方逐渐显豁。

篆刻似简而深,简单的运刀贯通着人的志向。贯通刀法,笔画圆劲;贯通古今,汲取

前人智慧;贯通气韵,人与刀之间方可配合默契。刀走凌云志,手中的这把平口刀已然褪

色,通连的人刀合一精神却绵长不尽。

凝 聚

流云姿的字形,方寸间的篆刻,凝聚着对刀法的磨炼。(行文点题法:变换开头的点

题句)

偶然一次机会,我接触到了篆刻。老师左手微微挑起,右手扶住叶腊石块,刀刃入石

后一起一伏,冲切兼用,刀法娴熟。(细节增减法:增加老师篆刻的细节)石屑随着老师

刻刀的反复横挪轻轻飘落,体正势圆的篆书就在石块上慢慢显现。随着老师刀法起起落落

的目光里,凝聚着我对神奇刀工的浓厚兴趣。

小学时,我得到了人生中的第一把刻刀,一把酒红色皮革平口刀。我日复一日地粘在

椅子上,不知疲倦地刻着。伴随着清脆细腻的走刀声、消散不开的白色石粉,我的笔画从

僵硬突兀开始变得圆润柔和。(修改感悟法:增加自己的看法)如今虽然刀工熟练,但刻

石整体毫无美感。早已钝了的平口刀仿佛也在诉说着心中的苦闷。老师端详着我的“宁静

致远”印,提醒我:“刀工不仅要聚刀法,更要聚气韵。”我不禁思索:刀中的气韵是什么

呢?(细节增减法:增加思考的细节)

于是我接受老师的建议,暑假前往中国工艺美术馆开阔眼界。(行文点题法:变换过

渡句进行点题)走入长廊,高耸的屋檐下是一个个灯光映衬下显得渺小的印章。我望着齐

白石先生所刻的“木人”印,上面仿佛仍有着丝丝如画的纹路。简单两字,让我深陷印中。

印章上的字虽有磨损,但字迹并不是死板的线条,而成为天然去雕饰的清水芙蓉。白石老

先生与众多文人不同,“木人”这样的俚俗之语亦可入印,大俗大雅,大雅大俗。凝聚在印

中的气韵喷薄而出,我感受到的是白石老人字中的人间烟火与淳朴气息。篆刻的韵味不就

是要沉浸其中,不被词语和刀法所禁锢吗?我感受到他手中的不仅仅是一把刀,还是存在

于人与刀之间的和谐。人与刀之间的和谐统一才是字与字气韵的根本。(修改感悟法:修

改自己的看法)我也应将自己的情志凝聚在平口刀中,使人与刀之间充满默契。

(行文点题法:变换中间的点题句)

我仔细思索宁静致远对我的意义,不忧萦绕,素心方度日月长。刀在石块上微微滑动,

它摒除杂念,在石块上静静游走,不急不徐。(细节增减法:增加刀刻的细节)

刀仿佛与我合为一体,我们都在“守虚静”的天地里反复冲刀、切刀,清晰的远方渐渐

显豁。(修改感悟法:修改自己的看法)

篆刻啊,你似简而深,简单的运刀却凝聚着人的志向,和你相处的时刻,渐渐与你配

合默契。手中的这把平口刀已然褪色,但人刀合一的气韵却在我的生活中绵长不尽。

(人称转化法:由第三人称改为第二人称,便于抒发对篆刻的喜爱情感)(行文点题法:

变换结尾的点题句)

根据范文,以“竟然如此简单”为题进行迁移,写出提纲。

1.题目:竟然如此简单

2.主题:学习篆刻由开始的不熟练到后来的得心应手,从中明白人生道理。

3.正文: (1)交代自己接触到篆刻以及对它的兴趣。(略)

(2)回忆自己上小学时初次用刻刀的情形。(略)

(3)详细描述自己接受老师的建议,暑期前往中国工艺美术馆学习刀中气韵的过程。

(详)

(4)叙议结合,谈学习后的内心感受。(详)

(5)总结全文,并点题升华。(略)

议论文

于路上见世界,于途中识己心

梁遇春在《途中》一文中说:“无论从哪方面说起,途中是认识人生最方便的地方。”

所以,在路上方能见识世界的真面目,在途中方能识得自己的真心。

当我们用脚步丈量世界,用心灵感受生活时,万卷书中震撼人心的美景才真正有了具

象化的表现。在路途中,我们会体验到天地的无垠。亲自登上泰山之巅,才理解了杜甫所

说“会当凌绝顶,一览众山小”的震撼;亲自站在滕王阁上遥望深秋的赣江,才理解了王勃

所说“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的绝美;亲自游览庐山大林寺,才理解了白居易

所说“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”的缘由。万卷书需读,万里路更需行,不行路,

便是“纸上得来终觉浅”。

行走天地间,不仅能够让我们切实地领略到千古名章中的震撼美景,更能让我们看清

自己的本心,找到人生的方向。独臂船长徐京坤从“旧船坟场”找到了一艘废弃旧船,独自

修补九个月后出港,北到丹东,南到西沙群岛,环中国海漫游。航行途中,他吸收着风的

能量,坚定人生的航向,在惊涛骇浪中腾跃而起;用力量穿越汹涌,一次次冲击着环球航

海项目的各项纪录,誓在世界单人极限航海的殿堂里写下中国人的名字。正是这无数日夜

的航行,让独臂船长在乘风破浪中越来越明晰自己的目标。走出去看看,在更广袤的世界

中倾听内心的声音,让自己更有力量去积极地面对生活,实现人生的价值。

在途中,我们会从原本生活的窠臼中跳出来,沉淀我们的思维,拓展我们的眼界。苏

轼一生历经坎坷,贬谪黄州期间,一次在沙湖道中忽逢大雨,同行几人皆未带雨具,“何

妨吟啸且徐行”,面对自然的风雨,他泰然处之,生发出“一蓑烟雨任平生”的旷达不羁的

超然情怀。“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”虽然他一生起起伏伏,但途中的种种遭遇和

感悟,造就了他的豁达乐观。当我们在途中透视这个世界的广大时,灵魂的触动,能够让

我们获得对人生的深层思考和领悟。

“一路缘溪花覆水,不妨闲看不妨行。”生活原本沉闷,但跑起来就会有风。于路上见

世界,于途中识己心。山高路远,我们看世界,也找自己。

调整状态

人生就像一场旅行,只有在成长中不断调整状态,冲破重重枷锁,我们的人生才会如

诗如画,生命才会拥有诗和远方。(行文点题法:修改开头的点题句)

调整状态,要学会于自身所处的土壤中汲取养分,闪耀生命的力量。纵观历史,陶渊

明不堪忍受污浊的官场,回到田园。他在田园中调整状态,找寻心安之处,在晨光下的田

地中,在南山旁的东篱下,看着流动的诗篇,抛却世俗的雕饰,沐浴自然的真意,终成田

园派鼻祖。(细节增减法:删除与中心无关的欣赏美景的部分,增加陶渊明的事例)生活

中不缺乏美,而是缺乏发现美的眼睛,从周围的环境中汲取养分,用心灵感受生活的诗意

与美,从而以积极的态度去面对自己的生活,扩大自己的人生格局。(行文点题法:增加

段后的点题句)

调整状态,要学会从目标中汲取动力,即便跌跌撞撞,终会一往无前。徐京坤之前是

残奥帆船队的运动员,后来队伍解散,很长时间里他都找不到自己的生活目标。翟墨船长

环球航行归来给了他一个方向,“原来的队伍解散了,我还可以自己去航行。”他从“旧船

坟场”里找到了一艘废弃旧船,独自修补九个月后离港,开始环中国海漫游。在波涛汹涌

的大海中,随时发生的风暴、独臂的不便、单人航行的孤独,让他的航行愈加艰难。每每

这些时候,他总是想起他航行的目标,于是他用力量穿越汹涌,在惊涛骇浪中腾跃而起。

(细节增减法:增加徐京坤环海漫游的缘由及从目标中汲取动力、调整状态的行动)他一

次次冲击着环球航海项目的各项纪录,誓在世界单人极限航海的殿堂里写下中国人的名字。

调整状态,要学会用豁达乐观的心态面对落寞的处境。“人生如逆旅,我亦是行人。”

苏轼一生历经坎坷,贬谪黄州期间,一次在沙湖道中忽逢大雨,同行几人皆未带雨具,其

他人都觉得很狼狈,但苏轼“吟啸且徐行”,面对环境变化,适时调整状态,对自然的风雨

泰然处之,更在平和的心境中生发出“一蓑烟雨任平生”的旷达不羁的超然情怀。他虽一生

起起伏伏,却仍以豁达乐观的心态来看待这个世界。在逆境之中,我们应该怀揣着一颗达

观的心,不以物喜,不以己悲,一味地困在精神内耗之中只会让我们深陷逆境的泥潭,再

无脱离之机。(修改感悟法:由“途中带给人生的思考和领悟”变为“在逆境中有达观的心

态”)

生活原本沉闷,但跑起来就会有风。未来之路漫长,也许会遇到重重迷雾,但只要适

时调整状态,定能迎来灿烂的晨曦。(行文点题法:修改结尾的点题句)

[2023烟台]题目:这一路,风光真好

要求:①文体不限:②不少于600字(诗歌不少于30行);③文中不得出现真实的人

名、学校名和地名。

根据范文,迁移提纲。

1.题目:这一路,风光真好

2.观点:人生路上,要学会采取不同的方式调整心态,欣赏如诗如画的风光,感受生

命的诗与远方。

3.正文:

(1)分论点一:要学会于自身所处的土壤中汲取养分,调整状态,欣赏生命的力量。

(2)分论点二:要学会从目标中汲取动力,调整状态,欣赏生命的勇往直前。

(3)分论点三:要学会用豁达乐观的心态面对落寞的处境,调整状态,欣赏生命的平静。

(4)得出结论:人生之路漫长,也许会遇到重重迷雾,适时调整状态,定能欣赏到美好

的风光。