第6课 互联网应用中的数据 教学设计 八年级信息技术浙教版(2023)

文档属性

| 名称 | 第6课 互联网应用中的数据 教学设计 八年级信息技术浙教版(2023) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 387.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 信息科技(信息技术) | ||

| 更新时间 | 2025-08-11 15:02:04 | ||

图片预览

文档简介

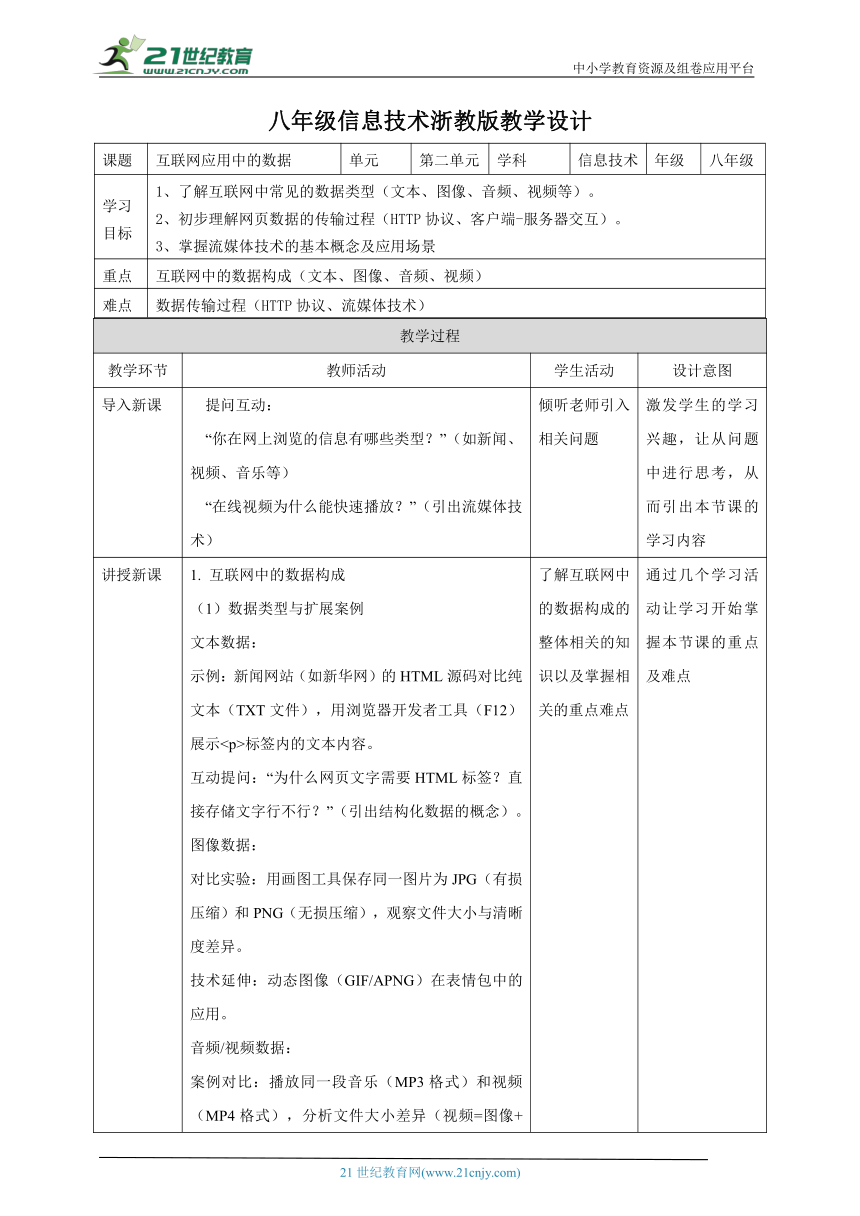

八年级信息技术浙教版教学设计

课题 互联网应用中的数据 单元 第二单元 学科 信息技术 年级 八年级

学习目标 1、了解互联网中常见的数据类型(文本、图像、音频、视频等)。2、初步理解网页数据的传输过程(HTTP协议、客户端-服务器交互)。3、掌握流媒体技术的基本概念及应用场景

重点 互联网中的数据构成(文本、图像、音频、视频)

难点 数据传输过程(HTTP协议、流媒体技术)

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 提问互动:“你在网上浏览的信息有哪些类型?”(如新闻、视频、音乐等)“在线视频为什么能快速播放?”(引出流媒体技术) 倾听老师引入相关问题 激发学生的学习兴趣,让从问题中进行思考,从而引出本节课的学习内容

讲授新课 1. 互联网中的数据构成 (1)数据类型与扩展案例文本数据:示例:新闻网站(如新华网)的HTML源码对比纯文本(TXT文件),用浏览器开发者工具(F12)展示

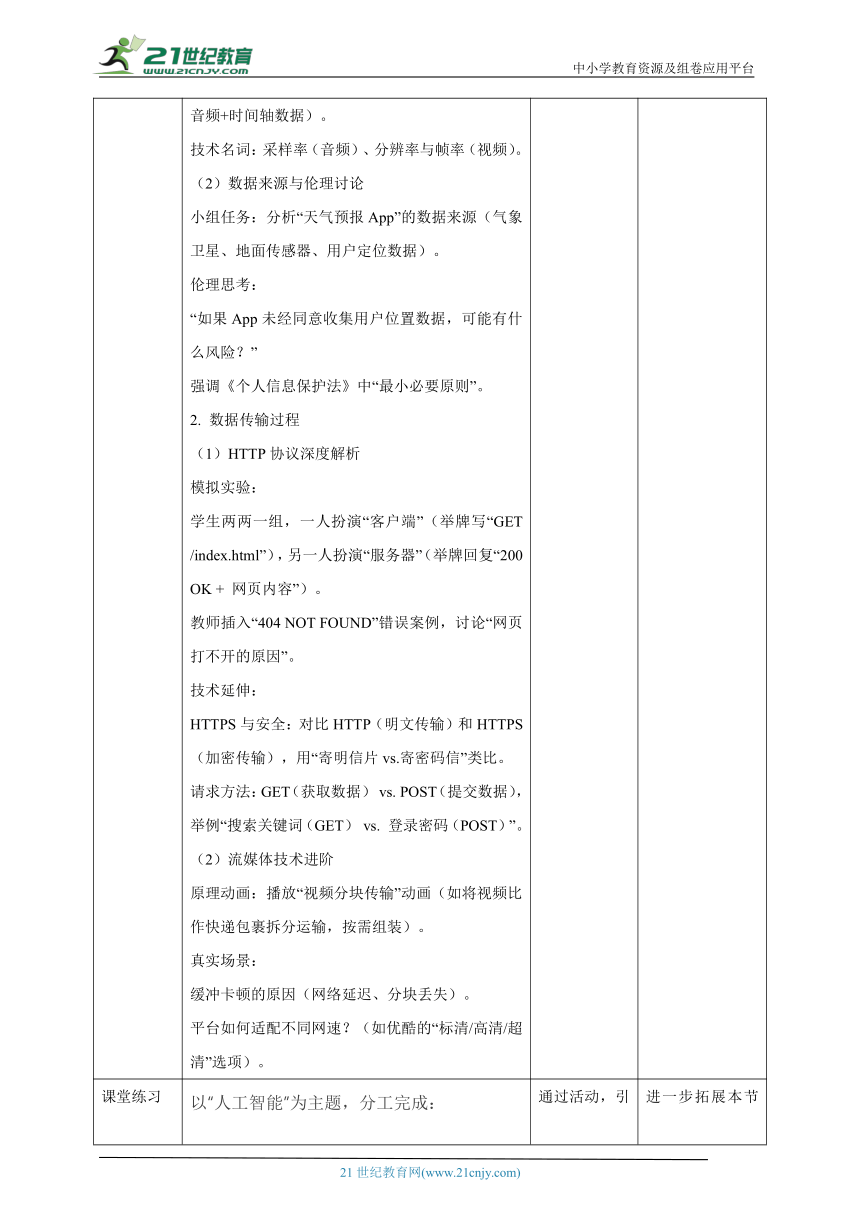

标签内的文本内容。互动提问:“为什么网页文字需要HTML标签?直接存储文字行不行?”(引出结构化数据的概念)。图像数据:对比实验:用画图工具保存同一图片为JPG(有损压缩)和PNG(无损压缩),观察文件大小与清晰度差异。技术延伸:动态图像(GIF/APNG)在表情包中的应用。音频/视频数据:案例对比:播放同一段音乐(MP3格式)和视频(MP4格式),分析文件大小差异(视频=图像+音频+时间轴数据)。技术名词:采样率(音频)、分辨率与帧率(视频)。(2)数据来源与伦理讨论 小组任务:分析“天气预报App”的数据来源(气象卫星、地面传感器、用户定位数据)。伦理思考:“如果App未经同意收集用户位置数据,可能有什么风险?”强调《个人信息保护法》中“最小必要原则”。2. 数据传输过程 (1)HTTP协议深度解析模拟实验:学生两两一组,一人扮演“客户端”(举牌写“GET /index.html”),另一人扮演“服务器”(举牌回复“200 OK + 网页内容”)。教师插入“404 NOT FOUND”错误案例,讨论“网页打不开的原因”。技术延伸:HTTPS与安全:对比HTTP(明文传输)和HTTPS(加密传输),用“寄明信片vs.寄密码信”类比。请求方法:GET(获取数据) vs. POST(提交数据),举例“搜索关键词(GET) vs. 登录密码(POST)”。(2)流媒体技术进阶原理动画:播放“视频分块传输”动画(如将视频比作快递包裹拆分运输,按需组装)。真实场景:缓冲卡顿的原因(网络延迟、分块丢失)。平台如何适配不同网速?(如优酷的“标清/高清/超清”选项)。 了解互联网中的数据构成的整体相关的知识以及掌握相关的重点难点 通过几个学习活动让学习开始掌握本节课的重点及难点

课堂练习 以“人工智能”为主题,分工完成:1、搜索素材(文本、图片、视频等)。2、使用数字化工具(如词云生成器)处理数据。3、分类保存至客户端文件夹 通过活动,引导学生更全面的掌握相关知识 进一步拓展本节课的学习知识

课堂小结 小结:互联网应用中的数据 1. 数据构成:文本、图像、音频、视频 2. 数据传输: - HTTP协议(请求-响应) - 流媒体技术(分段传输) 引导学生总结自己本节课的学习收获 对本节课的学习进行总结

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)