统编版高中语文必修上册第三单元7.1 《短歌行》教学设计

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册第三单元7.1 《短歌行》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 52.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

青衿寄意照初心:感悟曹操笔下的生命诗意

——《短歌行》教学设计

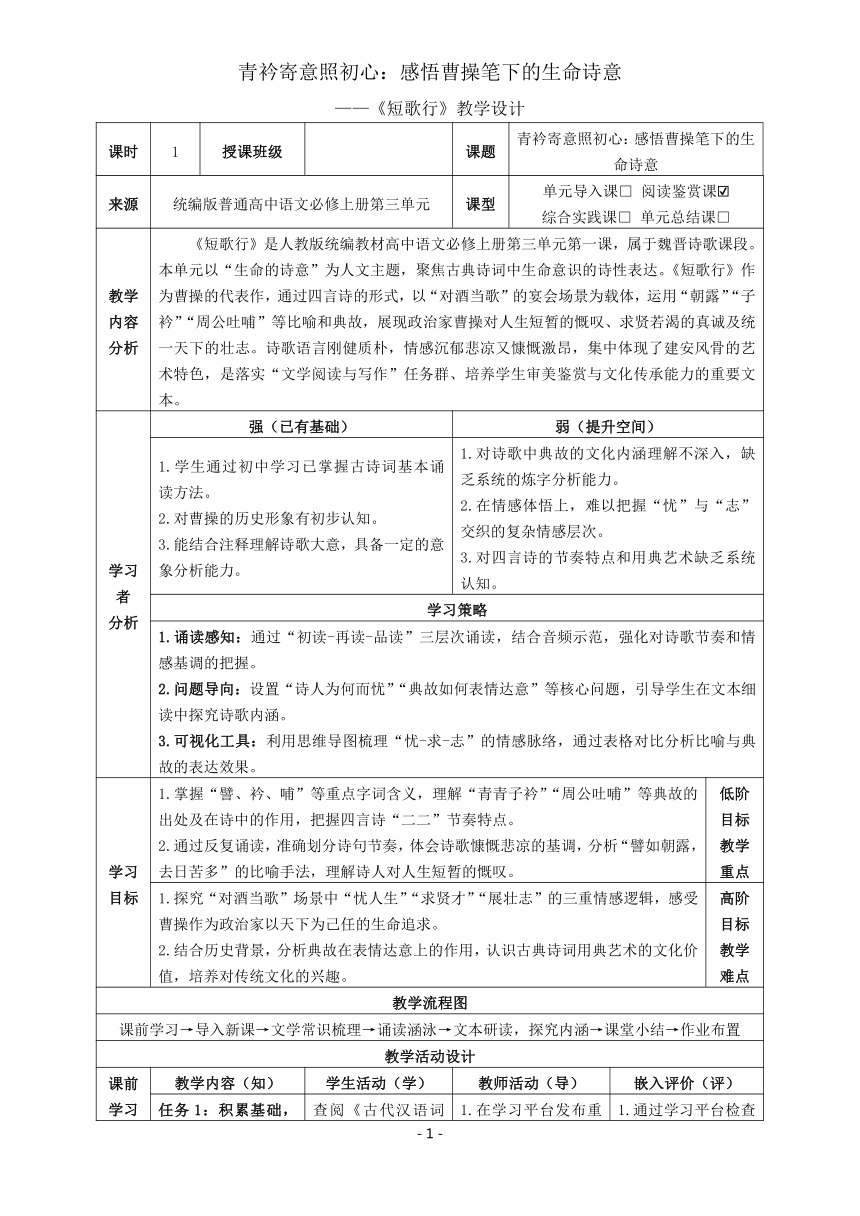

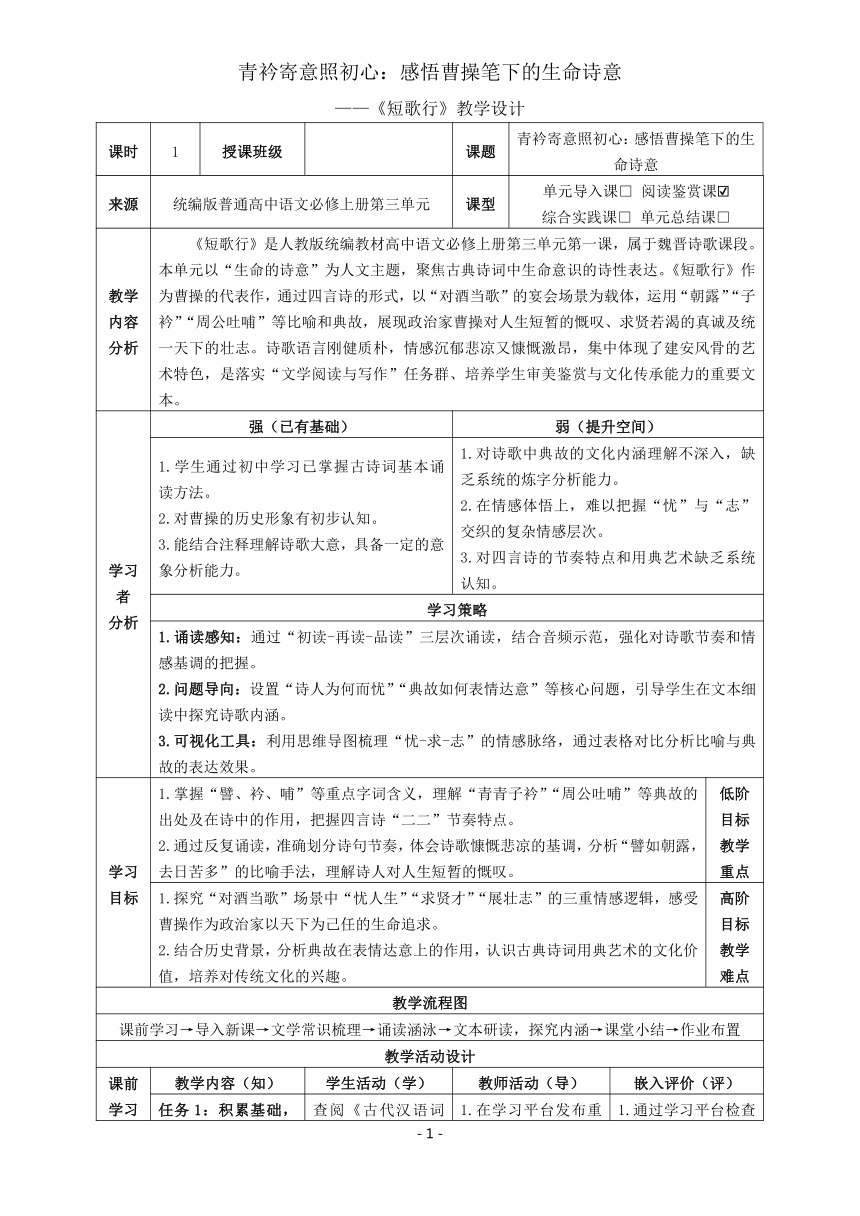

课时 1 授课班级 课题 青衿寄意照初心:感悟曹操笔下的生命诗意

来源 统编版普通高中语文必修上册第三单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 《短歌行》是人教版统编教材高中语文必修上册第三单元第一课,属于魏晋诗歌课段。本单元以“生命的诗意”为人文主题,聚焦古典诗词中生命意识的诗性表达。《短歌行》作为曹操的代表作,通过四言诗的形式,以“对酒当歌”的宴会场景为载体,运用“朝露”“子衿”“周公吐哺”等比喻和典故,展现政治家曹操对人生短暂的慨叹、求贤若渴的真诚及统一天下的壮志。诗歌语言刚健质朴,情感沉郁悲凉又慷慨激昂,集中体现了建安风骨的艺术特色,是落实“文学阅读与写作”任务群、培养学生审美鉴赏与文化传承能力的重要文本。

学习者 分析 强(已有基础) 弱(提升空间)

1.学生通过初中学习已掌握古诗词基本诵读方法。 2.对曹操的历史形象有初步认知。 3.能结合注释理解诗歌大意,具备一定的意象分析能力。 1.对诗歌中典故的文化内涵理解不深入,缺乏系统的炼字分析能力。 2.在情感体悟上,难以把握“忧”与“志”交织的复杂情感层次。 3.对四言诗的节奏特点和用典艺术缺乏系统认知。

学习策略

1.诵读感知:通过“初读-再读-品读”三层次诵读,结合音频示范,强化对诗歌节奏和情感基调的把握。 2.问题导向:设置“诗人为何而忧”“典故如何表情达意”等核心问题,引导学生在文本细读中探究诗歌内涵。 3.可视化工具:利用思维导图梳理“忧-求-志”的情感脉络,通过表格对比分析比喻与典故的表达效果。

学习目标 1.掌握“譬、衿、哺”等重点字词含义,理解“青青子衿”“周公吐哺”等典故的出处及在诗中的作用,把握四言诗“二二”节奏特点。 2.通过反复诵读,准确划分诗句节奏,体会诗歌慷慨悲凉的基调,分析“譬如朝露,去日苦多”的比喻手法,理解诗人对人生短暂的慨叹。 低阶目标 教学重点

1.探究“对酒当歌”场景中“忧人生”“求贤才”“展壮志”的三重情感逻辑,感受曹操作为政治家以天下为己任的生命追求。 2.结合历史背景,分析典故在表情达意上的作用,认识古典诗词用典艺术的文化价值,培养对传统文化的兴趣。 高阶目标 教学难点

教学流程图

课前学习→导入新课→文学常识梳理→诵读涵泳→文本研读,探究内涵→课堂小结→作业布置

教学活动设计

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

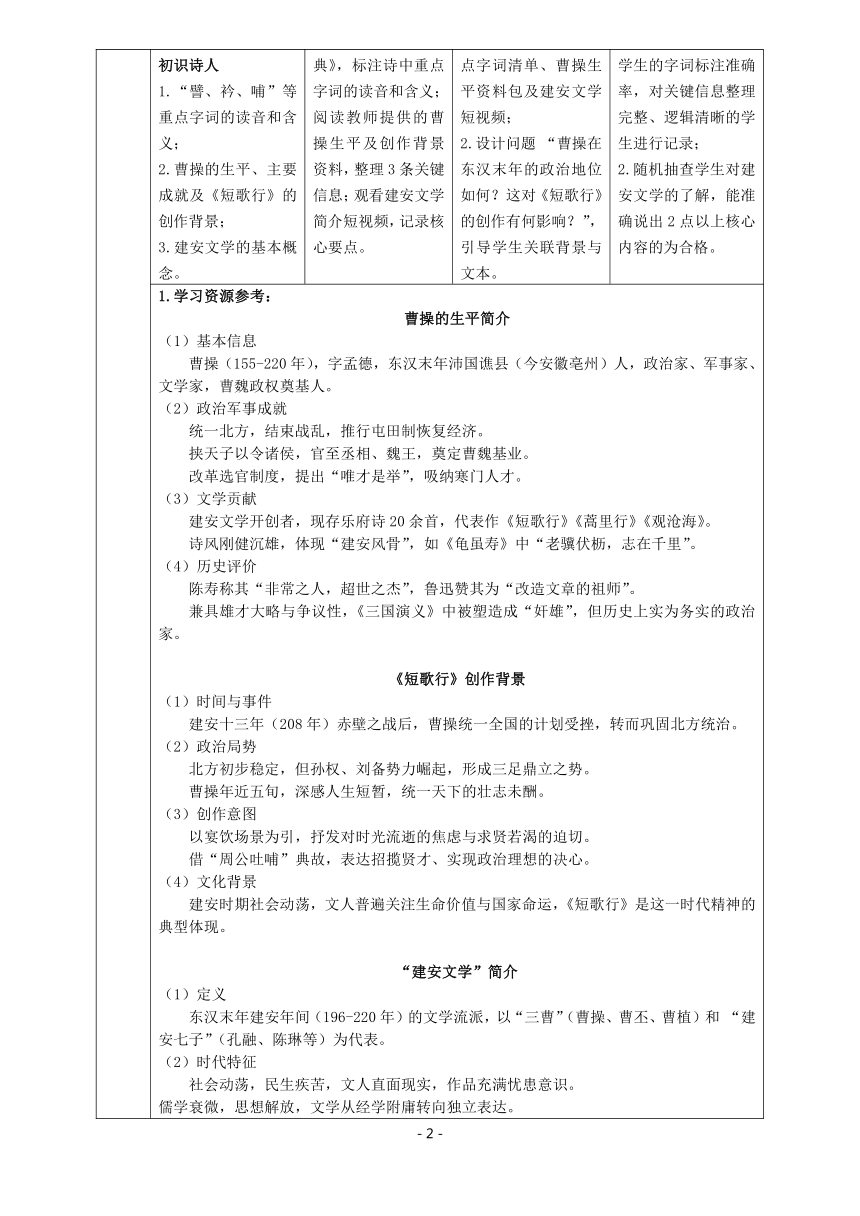

任务1:积累基础,初识诗人 1.“譬、衿、哺”等重点字词的读音和含义; 2.曹操的生平、主要成就及《短歌行》的创作背景; 3.建安文学的基本概念。 查阅《古代汉语词典》,标注诗中重点字词的读音和含义;阅读教师提供的曹操生平及创作背景资料,整理3条关键信息;观看建安文学简介短视频,记录核心要点。 1.在学习平台发布重点字词清单、曹操生平资料包及建安文学短视频; 2.设计问题 “曹操在东汉末年的政治地位如何?这对《短歌行》的创作有何影响?”,引导学生关联背景与文本。 1.通过学习平台检查学生的字词标注准确率,对关键信息整理完整、逻辑清晰的学生进行记录; 2.随机抽查学生对建安文学的了解,能准确说出2点以上核心内容的为合格。

1.学习资源参考: 曹操的生平简介 (1)基本信息 曹操(155-220年),字孟德,东汉末年沛国谯县(今安徽亳州)人,政治家、军事家、文学家,曹魏政权奠基人。 (2)政治军事成就 统一北方,结束战乱,推行屯田制恢复经济。 挟天子以令诸侯,官至丞相、魏王,奠定曹魏基业。 改革选官制度,提出“唯才是举”,吸纳寒门人才。 (3)文学贡献 建安文学开创者,现存乐府诗20余首,代表作《短歌行》《蒿里行》《观沧海》。 诗风刚健沉雄,体现“建安风骨”,如《龟虽寿》中“老骥伏枥,志在千里”。 (4)历史评价 陈寿称其“非常之人,超世之杰”,鲁迅赞其为“改造文章的祖师”。 兼具雄才大略与争议性,《三国演义》中被塑造成“奸雄”,但历史上实为务实的政治家。 《短歌行》创作背景 (1)时间与事件 建安十三年(208年)赤壁之战后,曹操统一全国的计划受挫,转而巩固北方统治。 (2)政治局势 北方初步稳定,但孙权、刘备势力崛起,形成三足鼎立之势。 曹操年近五旬,深感人生短暂,统一天下的壮志未酬。 (3)创作意图 以宴饮场景为引,抒发对时光流逝的焦虑与求贤若渴的迫切。 借“周公吐哺”典故,表达招揽贤才、实现政治理想的决心。 (4)文化背景 建安时期社会动荡,文人普遍关注生命价值与国家命运,《短歌行》是这一时代精神的典型体现。 “建安文学”简介 (1)定义 东汉末年建安年间(196-220年)的文学流派,以“三曹”(曹操、曹丕、曹植)和 “建安七子”(孔融、陈琳等)为代表。 (2)时代特征 社会动荡,民生疾苦,文人直面现实,作品充满忧患意识。 儒学衰微,思想解放,文学从经学附庸转向独立表达。 (3)文学特点 建安风骨:内容充实、风格刚健,语言质朴,情感慷慨悲凉。 体裁多样:诗歌(五言为主)、辞赋、散文均有突破,如曹丕《燕歌行》是现存最早的完整七言诗。 (4)代表作品 曹操《蒿里行》反映战乱惨状,曹植《白马篇》彰显报国之志,王粲《七哀诗》描绘流民苦难。 (5)历史影响 开创文人创作高峰,推动文学自觉,对后世如唐代诗歌影响深远(李白“蓬莱文章建安骨”)。 奠定“慷慨悲凉”的文学传统,成为中国古代文学重要审美范式。 2.回答提问示例:曹操是东汉末年著名的政治家、军事家、文学家,他挟天子以令诸侯,在北方拥有强大的势力。这种政治地位使他在诗中既有对天下局势的关注,也有对贤才的迫切需求,《短歌行》就体现了他求贤统一天下的壮志。

学习资源:1.《古代汉语词典》;2.教师整理的曹操生平及创作背景文档;3.建安文学简介短视频;4.课本注释。

设计意图:帮助学生夯实文言基础,了解诗人及时代背景,为课堂深入鉴赏诗歌奠定知识基础,同时培养信息筛选与整理能力。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务2:初读诗歌,感知节奏 《短歌行》全诗内容;四言诗“二二”节拍的基本节奏特点。 1.借助拼音通读诗歌,确保字音准确; 2.尝试按照自己理解的节奏朗读诗歌,用“/”划分节奏; 3.对比朗读音频的节奏,标注出自己划分与音频不同的地方并说明理由。 1.在学习平台上传标准朗读音频; 2.发布提示“四言诗通常以‘二二’节拍为主,如‘对酒/当歌’,大家可以参考这个特点划分节奏”; 3.收集学生划分节奏的疑问,准备课堂解答。 查看学生的节奏划分情况,统计准确率;对能主动标注差异并合理说明理由的学生,记录其思维的主动性与合理性。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.标准朗读音频。

设计意图:让学生初步熟悉诗歌内容,感知四言诗的节奏特点,培养朗读能力,为课堂上准确诵读和分析节奏奠定基础。

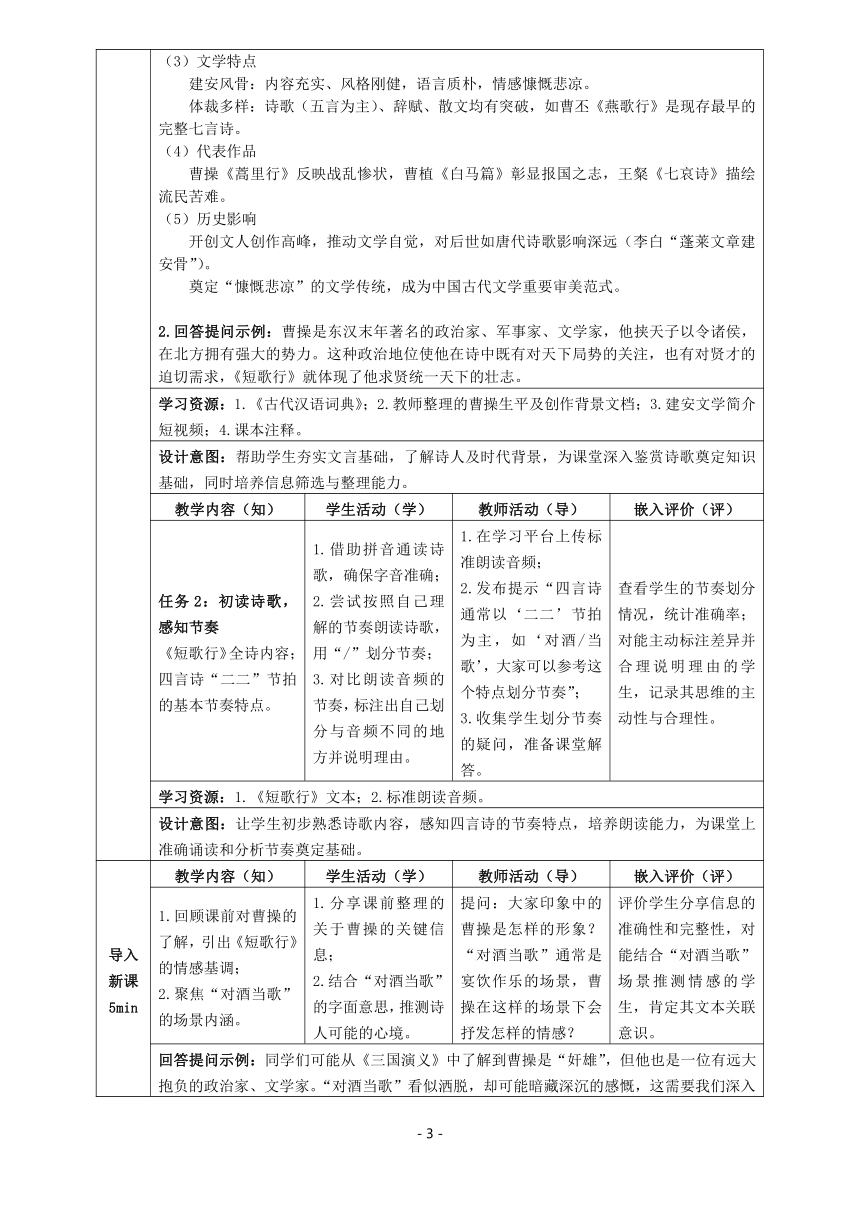

导入新课 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

1.回顾课前对曹操的了解,引出《短歌行》的情感基调; 2.聚焦“对酒当歌”的场景内涵。 1.分享课前整理的关于曹操的关键信息; 2.结合“对酒当歌”的字面意思,推测诗人可能的心境。 提问:大家印象中的曹操是怎样的形象?“对酒当歌”通常是宴饮作乐的场景,曹操在这样的场景下会抒发怎样的情感? 评价学生分享信息的准确性和完整性,对能结合“对酒当歌”场景推测情感的学生,肯定其文本关联意识。

回答提问示例:同学们可能从《三国演义》中了解到曹操是“奸雄”,但他也是一位有远大抱负的政治家、文学家。“对酒当歌”看似洒脱,却可能暗藏深沉的感慨,这需要我们深入文本探究。

学习资源:1.学生课前整理的资料;2.PPT展示的“对酒当歌”场景图。

设计意图:通过回顾旧知与场景推测,激发学生兴趣,自然引出本课学习内容,为理解诗歌情感做铺垫。

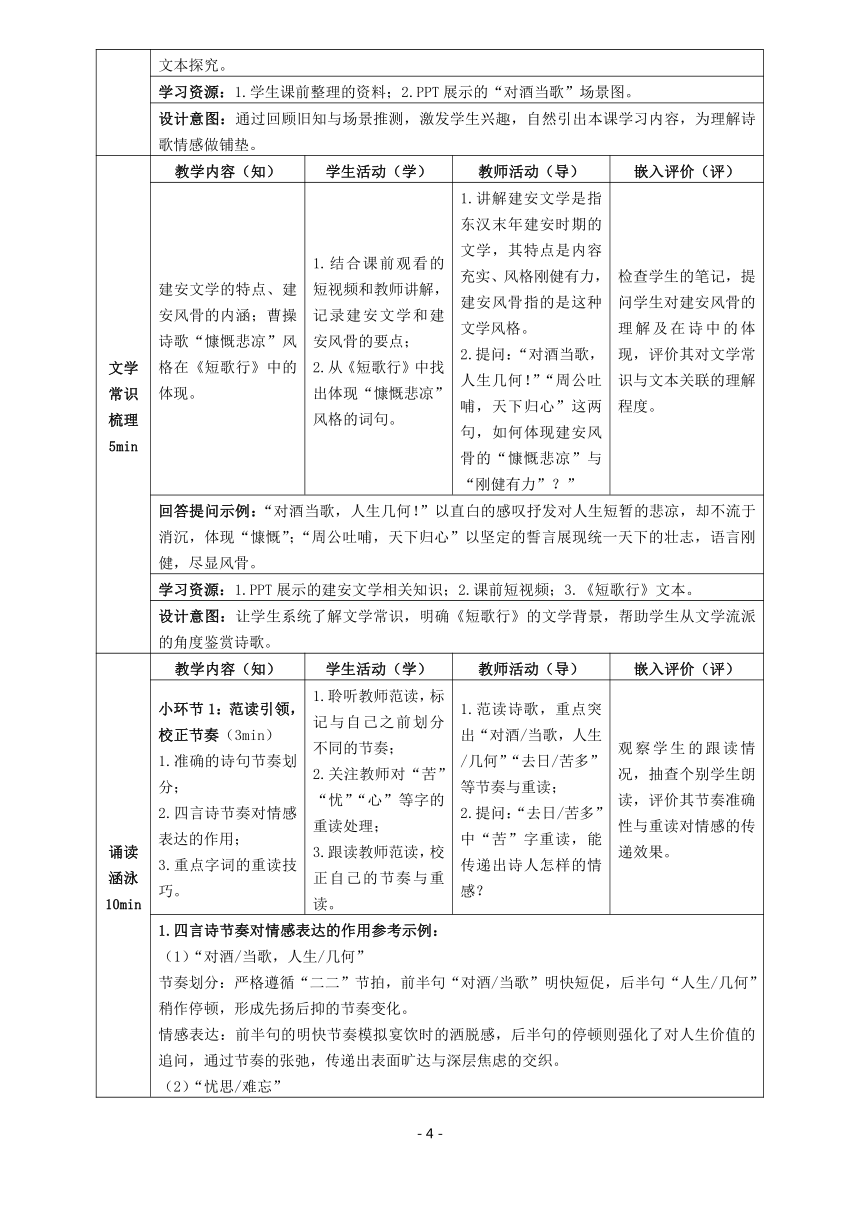

文学常识梳理5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

建安文学的特点、建安风骨的内涵;曹操诗歌“慷慨悲凉”风格在《短歌行》中的体现。 1.结合课前观看的短视频和教师讲解,记录建安文学和建安风骨的要点; 2.从《短歌行》中找出体现“慷慨悲凉”风格的词句。 1.讲解建安文学是指东汉末年建安时期的文学,其特点是内容充实、风格刚健有力, 建安风骨指的是这种文学风格。 2.提问:“对酒当歌,人生几何!”“周公吐哺,天下归心”这两句,如何体现建安风骨的“慷慨悲凉”与“刚健有力”?” 检查学生的笔记,提问学生对建安风骨的理解及在诗中的体现,评价其对文学常识与文本关联的理解程度。

回答提问示例:“对酒当歌,人生几何!”以直白的感叹抒发对人生短暂的悲凉,却不流于消沉,体现“慷慨”;“周公吐哺,天下归心”以坚定的誓言展现统一天下的壮志,语言刚健,尽显风骨。

学习资源:1.PPT展示的建安文学相关知识;2.课前短视频;3.《短歌行》文本。

设计意图:让学生系统了解文学常识,明确《短歌行》的文学背景,帮助学生从文学流派的角度鉴赏诗歌。

诵读涵泳10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:范读引领,校正节奏(3min) 1.准确的诗句节奏划分; 2.四言诗节奏对情感表达的作用; 3.重点字词的重读技巧。 1.聆听教师范读,标记与自己之前划分不同的节奏; 2.关注教师对“苦”“忧”“心”等字的重读处理; 3.跟读教师范读,校正自己的节奏与重读。 1.范读诗歌,重点突出“对酒/当歌,人生/几何”“去日/苦多”等节奏与重读; 2.提问:“去日/苦多”中“苦”字重读,能传递出诗人怎样的情感? 观察学生的跟读情况,抽查个别学生朗读,评价其节奏准确性与重读对情感的传递效果。

1.四言诗节奏对情感表达的作用参考示例: (1)“对酒/当歌,人生/几何” 节奏划分:严格遵循“二二”节拍,前半句“对酒/当歌”明快短促,后半句“人生/几何”稍作停顿,形成先扬后抑的节奏变化。 情感表达:前半句的明快节奏模拟宴饮时的洒脱感,后半句的停顿则强化了对人生价值的追问,通过节奏的张弛,传递出表面旷达与深层焦虑的交织。 (2)“忧思/难忘” 节奏划分:“忧思”与“难忘”各占两字,朗读时“忧思”后稍作拖长,“难忘”则短促有力。 情感表达:“忧思”的拖长节奏展现愁绪的绵长不绝,“难忘”的短促则凸显忧思的深刻与无法排遣,通过节奏的长短对比,将抽象的“忧”具象化为可感知的情感张力。 (3)“周公/吐哺,天下/归心” 节奏划分:四字短语对称有力,“周公”与“吐哺”、“天下”与“归心” 的停顿均匀,且“吐哺”“归心”两词重读。 情感表达:均匀的节奏模拟誓言的庄重感,重读的词语强化了动作的坚决(吐哺)与目标的宏大(归心),使诗句在铿锵的节奏中展现政治家的雄才大略与坚定信念。 (4)“明明/如月,何时/可掇” 节奏划分:“明明/如月”节奏舒缓,“何时/可掇”则加快语速,形成由缓到急的变化。 情感表达:前半句的舒缓节奏描绘明月高悬的静谧,暗合贤才的高洁;后半句的急促节奏则模拟追问的迫切感,通过节奏的加速,传递出求贤不得的焦灼与渴望。 这些示例均紧扣“二二”节拍的基本特点,通过节奏的快慢、停顿的长短、重读的选择,将抽象的情感转化为可通过听觉感知的韵律,帮助学生理解四言诗“以节奏传情”的艺术特色。 2.回答提问示例:“苦”字重读,强调了诗人对时光流逝的痛感与焦虑,让读者更能体会其内心的紧迫感。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.教师范读。

设计意图:通过范读和跟读,让学生掌握准确的节奏与重读技巧,理解节奏、重读与情感的关系。

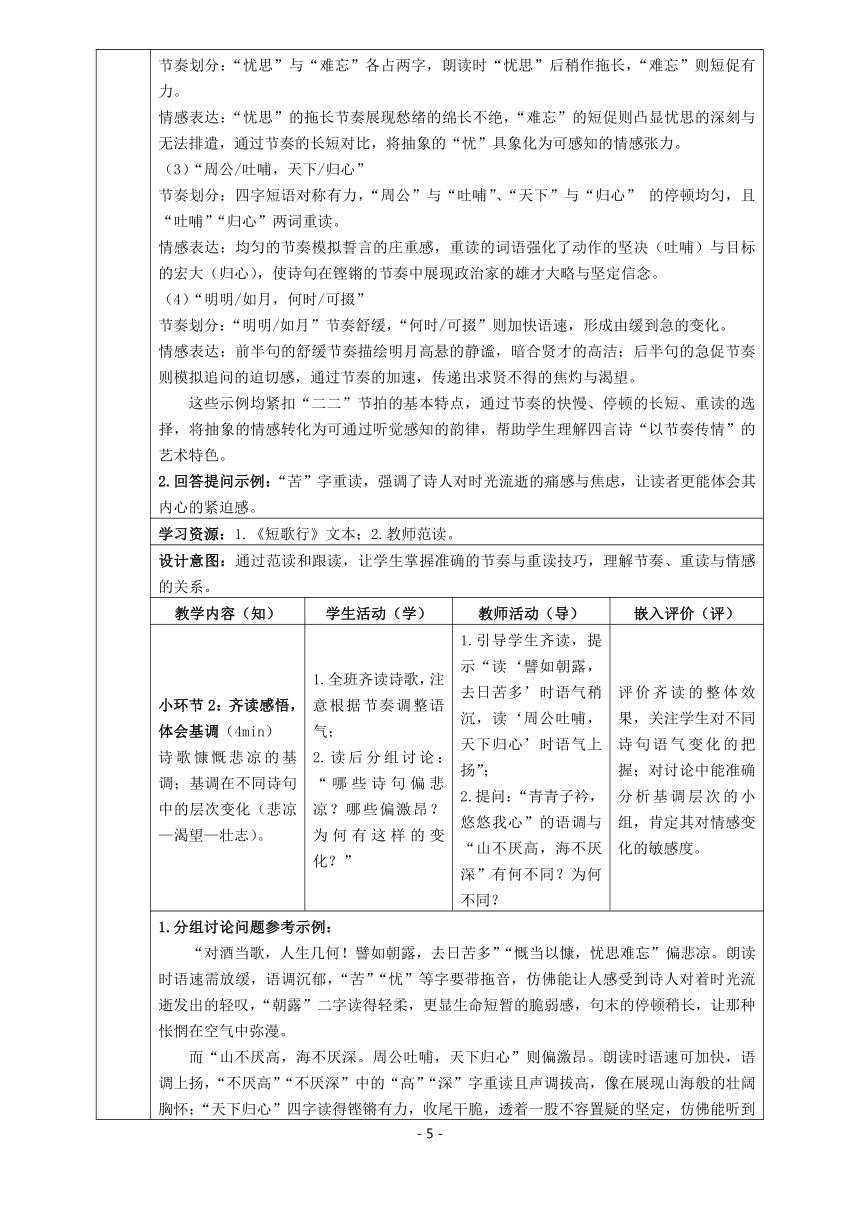

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:齐读感悟,体会基调(4min) 诗歌慷慨悲凉的基调;基调在不同诗句中的层次变化(悲凉—渴望—壮志)。 1.全班齐读诗歌,注意根据节奏调整语气; 2.读后分组讨论:“哪些诗句偏悲凉?哪些偏激昂?为何有这样的变化?” 1.引导学生齐读,提示“读‘譬如朝露,去日苦多’时语气稍沉,读‘周公吐哺,天下归心’时语气上扬”; 2.提问:“青青子衿,悠悠我心”的语调与“山不厌高,海不厌深”有何不同?为何不同? 评价齐读的整体效果,关注学生对不同诗句语气变化的把握;对讨论中能准确分析基调层次的小组,肯定其对情感变化的敏感度。

1.分组讨论问题参考示例: “对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多”“慨当以慷,忧思难忘”偏悲凉。朗读时语速需放缓,语调沉郁,“苦”“忧”等字要带拖音,仿佛能让人感受到诗人对着时光流逝发出的轻叹,“朝露”二字读得轻柔,更显生命短暂的脆弱感,句末的停顿稍长,让那种怅惘在空气中弥漫。 而“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心”则偏激昂。朗读时语速可加快,语调上扬,“不厌高”“不厌深”中的“高”“深”字重读且声调拔高,像在展现山海般的壮阔胸怀;“天下归心”四字读得铿锵有力,收尾干脆,透着一股不容置疑的坚定,仿佛能听到诗人对壮志的呐喊。 这种基调变化源于情感的自然推进:开篇因慨叹人生短暂,朗读时带着沉郁的底色;随着情感转向对理想的追求,语气逐渐昂扬,通过语速、语调、重音的调整,让个人忧思与宏大抱负在朗读的节奏中自然衔接,既符合情感的递进逻辑,也让听众能清晰感受到诗人从怅惘到坚定的心境转变。 2.回答提问示例:“青青子衿,悠悠我心”语调舒缓,传递对贤才的绵长思念;“山不厌高,海不厌深”语调昂扬,展现接纳贤才的博大胸怀,体现情感从含蓄到奔放的变化。

学习资源:《短歌行》文本。

设计意图:通过齐读与讨论,让学生整体感悟诗歌基调的层次变化,加深对诗歌情感的初步理解。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:个别朗读,深化体验(3min) 1.个性化表达诗歌情感; 2.根据情感调整朗读语气和语速; 3.关键诗句的情感张力。 1.自愿个别朗读诗歌,尝试用自己的语气和语速表达情感; 2.其他学生倾听并指出其对“忧思难忘”“天下归心”等句的情感处理亮点。 1.鼓励学生大胆朗读,对朗读的学生给予指导“读‘忧思难忘’时,可稍作停顿,体现忧思的深沉;读‘天下归心’时,语速放缓,语气坚定,体现壮志的宏大”。 2.组织学生评价。 3.提问:这位同学对“明明如月,何时可掇”的朗读,如何体现诗人求贤不得的焦灼? 从节奏、语气、情感表达的准确性与感染力等方面评价学生的朗读,评价其他学生对情感细节的捕捉能力。

回答提问示例:这位同学通过加快语速、提高声调,突出了“何时可掇”的迫切感,很好地传递了求贤不得的焦灼。

学习资源:《短歌行》文本。

设计意图:通过个别朗读和评价,让学生更深入地体验诗歌情感的细节,培养个性化解读和表达能力。

文本研读探究内涵20min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:分析比喻,理解慨叹(7min) 1.“譬如朝露,去日苦多”“明明如月,何时可掇”的比喻手法; 2.比喻的情感递进;3.“朝露”“明月”的意象特点。 1.找出诗中的比喻句,分析本体、喻体及相似点; 2.对比“朝露”与“明月”两个意象的不同,思考诗人情感的变化; 3.结合“苦多”“何时可掇”分析诗人的深层情感。 提问1:“譬如朝露,去日苦多”中,朝露的“易逝”与人生的“短暂”如何呼应?“苦多”二字又增添了怎样的情感?” 提问2:“明明如月,何时可掇”用明月比喻贤才,为何选择“明月”这一意象? 检查学生对比喻手法的分析是否准确,评价其对意象特点与情感关联的理解深度,关注是否能发现两个比喻的情感递进。

1.回答提问1示例:朝露清晨出现,日出即晞,与人生“去日”的不可追回高度契合;“苦多”不仅是对时光流逝的慨叹,更暗含未能实现壮志的焦虑。 2.回答提问2示例:明月皎洁明亮,象征贤才的高洁;明月高悬难摘,象征求贤的不易,暗含诗人求贤不得的怅惘。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.PPT 展示的朝露与明月图片。

设计意图:让学生掌握比喻手法的分析方法,理解诗人对人生短暂的慨叹与求贤的迫切,为探究复杂情感做准备。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:解读典故,把握情感(8min) 1.“青青子衿”“呦呦鹿鸣”“周公吐哺”等典故的出处、原意及在诗中的含义; 2.典故的情感表达效果; 3.典故的文化内涵。 1.结合注释和课前资料,查找“青青子衿”“呦呦鹿鸣”“周公吐哺”的出处; 2.对比典故原意与在诗中的含义,分析诗人的情感; 3.小组讨论:“这些典故为何能比直白的表达更动人?” 1.讲解“青青子衿”出自《诗经 郑风 子衿》,原是女子对情人的思念,诗人化用为对贤才的渴望;“呦呦鹿鸣”出自《诗经 小雅 鹿鸣》,原是宴饮宾客的乐歌,诗人用以表达礼遇贤才的诚意;“周公吐哺”出自《史记 鲁周公世家》,诗人借此表明求贤壮志。 2.提问:“青青子衿”的含蓄思念与“周公吐哺”的直白誓言,在情感表达上有何不同效果? 提问学生典故的出处、原意与诗中含义,评价其对典故情感作用的分析是否准确,关注是否能理解典故的文化内涵。

1.回答提问示例:“青青子衿”化用民歌,含蓄委婉,拉近与贤才的心理距离;“周公吐哺”引历史典故,庄重恳切,展现诗人的政治抱负,两者刚柔相济,使情感表达更丰富。 2.周公吐哺的故事资料: (1)出处:《史记 鲁周公世家》记载,周公旦(周文王第四子、周武王之弟)在辅佐年幼的周成王时,曾向儿子伯禽自述:“我一沐三握发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。” (2)故事梗概:周公为了接待贤才,即便正在洗头或吃饭,也会立刻中断——洗头时多次握着未梳理的头发起身迎客,吃饭时多次吐出食物暂停进食,唯恐怠慢人才。他以此告诫伯禽:身居高位更需谦恭下士。 (3)原意:通过具体行为刻画周公礼贤下士的迫切与真诚,展现其以天下为己任的胸怀。 诗中含义:曹操在《短歌行》中化用此典,以“周公吐哺,天下归心”自比,表达自己像周公一样求贤若渴、广纳人才以实现统一天下的壮志。 (4)文化意义:该典故成为后世形容执政者礼贤下士的经典符号,既体现对人才的重视,也暗含“得人心者得天下”的政治智慧。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.《诗经 郑风 子衿》《诗经 小雅 鹿鸣》节选;3.周公吐哺的故事资料。

设计意图:让学生理解典故的含义和作用,感受传统文化的魅力,深入把握诗人求贤若渴的情感与壮志。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:探究场景,梳理情感(5min) 1.“对酒当歌”场景中“忧—求—志”的情感逻辑; 2.诗句间的内在关联(如“人生几何”与“招贤纳士”的因果关系)。 1.结合前面的分析,用箭头标注“对酒当歌”场景中情感的发展脉络(如:慨叹人生短暂→渴望贤才→展现统一天下壮志); 2.找出体现情感转折的词句(如“但为君故”“何以解忧?唯有杜康”)。 提问1:“何以解忧?唯有杜康”中的“忧”与“去日苦多”的“忧”是否相同?“唯有杜康”真的能解忧吗? 提问2:“山不厌高,海不厌深”与“周公吐哺”如何共同展现诗人的壮志? 检查学生梳理的情感脉络是否清晰、准确,评价其对情感转折与内在关联的把握能力。

1.回答提问1示例:“忧”既包含人生短暂的慨叹,更包含壮志未酬的焦虑;“杜康”只是暂时的慰藉,真正的解忧之道是招揽贤才,此处以饮酒的洒脱反衬求贤的迫切,情感由悲转切。 2.回答提问2示例:前句以山海喻胸怀,表明接纳贤才的广度;后句以周公自比,表明求贤的诚意与决心,两者结合,展现统一天下的壮志。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.学生梳理情感的笔记。

设计意图:让学生整体把握诗歌的复杂情感,理解情感之间的逻辑关系,提升分析和概括能力。

课堂小结 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

1.本节课所学的重点知识,包括重点字词、典故、比喻手法、情感脉络; 2.诗歌“慷慨悲凉”的风格与建安风骨的关联。 1.回顾本节课学习内容,用一句话概括《短歌行》的情感核心; 2.分享自己印象最深的一个诗句及原因。 引导学生回顾:“我们从哪些角度赏析了《短歌行》?诗歌的情感核心是什么?” 评价学生的总结是否全面、准确,关注其对文本赏析角度的把握和对诗句情感的理解深度。

1.情感核心示例:《短歌行》以“对酒当歌”为引,通过比喻与典故,层层递进地抒发了对人生短暂的慨叹、求贤若渴的真诚与统一天下的壮志,尽显建安风骨的“慷慨悲凉”与“刚健有力”。 2.学生分享示例: (1)我印象最深的是“周公吐哺,天下归心”。这句用周公的典故,短短八字既显求贤诚意,又露统一天下的壮志,刚健有力,特别能感受到曹操作为政治家的胸怀。 (2)“譬如朝露,去日苦多”让我触动很深。用朝露比喻人生,把抽象的时光流逝写得具体可感,“苦多”二字藏着对未竟之志的焦虑,读来特别真切。 (3)我喜欢“青青子衿,悠悠我心”。化用《诗经》的思念写求贤,没有直白呼喊,却让渴望像丝线一样绵长,这种含蓄的表达特别动人。

学习资源:PPT展示的本节课知识框架(含“赏析角度—核心内容—情感脉络”)。

设计意图:帮助学生梳理本节课的知识点,巩固学习成果,形成系统的知识体系。

作业布置 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务1:比较阅读,深化理解 曹操《观沧海》与《短歌行》的情感异同;建安诗歌“慷慨悲凉”风格的多样体现。 阅读《观沧海》,对比分析两首诗在情感(如壮志的表达方式)、意象(如“大海”与“朝露”)、手法(如直抒胸臆与用典)上的异同;撰写300字左右的赏析文字。 1.提供《观沧海》文本及相关赏析资料; 2.提出要求:比较时结合具体诗句,如《观沧海》的“日月之行,若出其中”与《短歌行》的“周公吐哺,天下归心”,分析壮志表达的不同风格。 从比较的准确性、对诗句细节的分析深度等方面评价作业,关注是否能结合建安风骨进行赏析。

示例: 《观沧海》与《短歌行》比较阅读 《观沧海》与《短歌行》同为曹操诗作,均以“慷慨悲凉”的风格彰显建安风骨,但在情感表达与艺术手法上各有侧重。 情感上,两首诗都饱含政治家的壮志,却以不同基调呈现。《短歌行》从“对酒当歌,人生几何”的人生慨叹起笔,借“朝露”的易逝传递深沉的忧思,这种“忧”既含时光紧迫感,又藏求贤不得的焦灼,最终以“周公吐哺”的誓言将情感推向“天下归心”的壮志,是“悲中见壮”;《观沧海》则直抒胸臆,“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”以沧海包容宇宙的壮阔意象,直接倾泻统一天下的豪情,尽显“刚健豪迈”。 意象选择上,《短歌行》的“朝露”“明月”偏细腻,借自然之物喻人生与贤才,暗含柔婉;《观沧海》的“大海”“日月”则极宏大,以天地万象显胸襟,充满阳刚之气。手法上,《短歌行》多用典故(如“周公吐哺”)与比喻,情感表达曲折含蓄;《观沧海》以写景见长,借景抒情,豪情直露。 两首诗虽风格有别,但都以“生命意识”为内核——《短歌行》因人生短暂而求贤建功,《观沧海》借天地永恒而抒壮志,共同诠释了建安风骨中“以天下为己任”的生命觉醒。

学习资源:1.《观沧海》文本;2.相关赏析资料。

设计意图:通过比较阅读,让学生进一步理解曹操诗歌的情感特点,巩固对建安诗歌的认识,培养比较鉴赏能力,立足单元整体教学,为后续学习其他建安诗歌做准备。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务2:拓展探究,学以致用 1.典故在其他诗词中的运用; 2.典故的表情达意作用; 3.结合自身经历用典故表达情感。 1.搜集1-2句运用典故的诗词(如苏轼“人生如梦,一尊还酹江月”),分析典故的出处、在句中的含义及表达效果; 2.结合自己的学习目标,运用一个典故写一句表达志向的话(如用“韦编三绝”表达刻苦学习的决心)。 1.提供一些运用典故的诗词示例及典故出处; 2.提示“分析时要结合诗句语境,说明典故为何比直白表达更有感染力; 3.写句子时要确保典故含义与志向相符。” 评价学生搜集的诗词是否典型,对典故的分析是否准确;评价所写句子中典故的运用是否恰当、贴切。

示例: 1.典故诗词分析 (1)选句:王安石《登飞来峰》“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层” (2)典故关联:“浮云”常喻奸邪小人或艰难险阻(如《古诗十九首》“浮云蔽白日”)。 (3)分析:诗人借“浮云”典故,表面写登高望远无惧云雾遮挡,实则表达不畏惧阻挠、坚持变法革新的政治志向。用典使抽象的决心更具文化厚重感,比直白说“我不怕困难”更含蓄有力。 2.自创志向句 (1)用“磨杵成针”典故:“学海虽深,当效磨杵成针志,终至彼岸。” (2)说明:借李白遇老妪磨杵成针的典故,表达在学习中持之以恒、终能成功的志向,典故的励志内涵让志向表达更生动可感。

学习资源:1.教师提供的典故诗词示例;2.诗词鉴赏工具书。

设计意图:拓展学生的知识面,让学生进一步认识典故的作用,培养学以致用的能力,激发对传统文化的兴趣,衔接单元中其他涉及用典的诗歌学习。

板书设计

青衿寄意照初心:感悟曹操笔下的生命诗意 一、情感脉络(对酒当歌) 忧(人生短暂) → 求(贤才迫切) → 志(天下归心) “朝露”“去日苦多” “子衿”“鹿鸣”“明月” “山海”“周公吐哺” 二、核心手法 1.比喻 朝露→人生(易逝之痛) 明月→贤才(高洁难觅) 2.典故 《诗经·子衿》→化用思念,表求贤之切 《诗经·鹿鸣》→化用宴饮,表礼遇之诚 周公吐哺→引史明志,表壮志之坚 三、主旨:以诗言志,融忧思与豪情,显政治家胸怀

教学反思

1.目标达成度:学生对“譬、衿、哺”等字词及四言诗节奏的掌握较扎实,能准确划分“二二”节拍;但典故文化内涵的理解存在差异,部分学生对《诗经》典故的原意与诗中转化的关联分析不够深入。通过分层诵读,学生能较好把握慷慨悲凉的基调,对比喻手法的分析较到位,但“忧—求—志”情感逻辑的梳理需教师引导才能完成,高阶思维训练需强化。学生能感受到曹操的政治豪情,但对“建安风骨”与文本的关联理解仍需结合更多建安诗作印证。 2.单元衔接效果:课前预习与课后“比较阅读《观沧海》”的作业,初步构建了曹操诗歌的比较视角,为单元“生命的诗意”主题下的“个体忧思与宏大抱负”关联分析做了铺垫。但典故拓展作业与单元后续李白、杜甫诗作的用典差异衔接不足,需在作业设计中增加“跨诗对比”提示(如 “与《蜀道难》用典风格对比”)。 3.改进方向:典故教学可增加“小组竞猜典故原意”互动环节,用《诗经》原句与诗中化用句对比朗读,强化文化传承意识;情感脉络梳理可引入“思维导图填空”,降低自主梳理难度;单元衔接上,提前渗透“不同时代诗人生命意识的表达差异”,为后续学习建立更清晰的框架。

- 2 -

——《短歌行》教学设计

课时 1 授课班级 课题 青衿寄意照初心:感悟曹操笔下的生命诗意

来源 统编版普通高中语文必修上册第三单元 课型 单元导入课□ 阅读鉴赏课 综合实践课□ 单元总结课□

教学内容分析 《短歌行》是人教版统编教材高中语文必修上册第三单元第一课,属于魏晋诗歌课段。本单元以“生命的诗意”为人文主题,聚焦古典诗词中生命意识的诗性表达。《短歌行》作为曹操的代表作,通过四言诗的形式,以“对酒当歌”的宴会场景为载体,运用“朝露”“子衿”“周公吐哺”等比喻和典故,展现政治家曹操对人生短暂的慨叹、求贤若渴的真诚及统一天下的壮志。诗歌语言刚健质朴,情感沉郁悲凉又慷慨激昂,集中体现了建安风骨的艺术特色,是落实“文学阅读与写作”任务群、培养学生审美鉴赏与文化传承能力的重要文本。

学习者 分析 强(已有基础) 弱(提升空间)

1.学生通过初中学习已掌握古诗词基本诵读方法。 2.对曹操的历史形象有初步认知。 3.能结合注释理解诗歌大意,具备一定的意象分析能力。 1.对诗歌中典故的文化内涵理解不深入,缺乏系统的炼字分析能力。 2.在情感体悟上,难以把握“忧”与“志”交织的复杂情感层次。 3.对四言诗的节奏特点和用典艺术缺乏系统认知。

学习策略

1.诵读感知:通过“初读-再读-品读”三层次诵读,结合音频示范,强化对诗歌节奏和情感基调的把握。 2.问题导向:设置“诗人为何而忧”“典故如何表情达意”等核心问题,引导学生在文本细读中探究诗歌内涵。 3.可视化工具:利用思维导图梳理“忧-求-志”的情感脉络,通过表格对比分析比喻与典故的表达效果。

学习目标 1.掌握“譬、衿、哺”等重点字词含义,理解“青青子衿”“周公吐哺”等典故的出处及在诗中的作用,把握四言诗“二二”节奏特点。 2.通过反复诵读,准确划分诗句节奏,体会诗歌慷慨悲凉的基调,分析“譬如朝露,去日苦多”的比喻手法,理解诗人对人生短暂的慨叹。 低阶目标 教学重点

1.探究“对酒当歌”场景中“忧人生”“求贤才”“展壮志”的三重情感逻辑,感受曹操作为政治家以天下为己任的生命追求。 2.结合历史背景,分析典故在表情达意上的作用,认识古典诗词用典艺术的文化价值,培养对传统文化的兴趣。 高阶目标 教学难点

教学流程图

课前学习→导入新课→文学常识梳理→诵读涵泳→文本研读,探究内涵→课堂小结→作业布置

教学活动设计

课前学习 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务1:积累基础,初识诗人 1.“譬、衿、哺”等重点字词的读音和含义; 2.曹操的生平、主要成就及《短歌行》的创作背景; 3.建安文学的基本概念。 查阅《古代汉语词典》,标注诗中重点字词的读音和含义;阅读教师提供的曹操生平及创作背景资料,整理3条关键信息;观看建安文学简介短视频,记录核心要点。 1.在学习平台发布重点字词清单、曹操生平资料包及建安文学短视频; 2.设计问题 “曹操在东汉末年的政治地位如何?这对《短歌行》的创作有何影响?”,引导学生关联背景与文本。 1.通过学习平台检查学生的字词标注准确率,对关键信息整理完整、逻辑清晰的学生进行记录; 2.随机抽查学生对建安文学的了解,能准确说出2点以上核心内容的为合格。

1.学习资源参考: 曹操的生平简介 (1)基本信息 曹操(155-220年),字孟德,东汉末年沛国谯县(今安徽亳州)人,政治家、军事家、文学家,曹魏政权奠基人。 (2)政治军事成就 统一北方,结束战乱,推行屯田制恢复经济。 挟天子以令诸侯,官至丞相、魏王,奠定曹魏基业。 改革选官制度,提出“唯才是举”,吸纳寒门人才。 (3)文学贡献 建安文学开创者,现存乐府诗20余首,代表作《短歌行》《蒿里行》《观沧海》。 诗风刚健沉雄,体现“建安风骨”,如《龟虽寿》中“老骥伏枥,志在千里”。 (4)历史评价 陈寿称其“非常之人,超世之杰”,鲁迅赞其为“改造文章的祖师”。 兼具雄才大略与争议性,《三国演义》中被塑造成“奸雄”,但历史上实为务实的政治家。 《短歌行》创作背景 (1)时间与事件 建安十三年(208年)赤壁之战后,曹操统一全国的计划受挫,转而巩固北方统治。 (2)政治局势 北方初步稳定,但孙权、刘备势力崛起,形成三足鼎立之势。 曹操年近五旬,深感人生短暂,统一天下的壮志未酬。 (3)创作意图 以宴饮场景为引,抒发对时光流逝的焦虑与求贤若渴的迫切。 借“周公吐哺”典故,表达招揽贤才、实现政治理想的决心。 (4)文化背景 建安时期社会动荡,文人普遍关注生命价值与国家命运,《短歌行》是这一时代精神的典型体现。 “建安文学”简介 (1)定义 东汉末年建安年间(196-220年)的文学流派,以“三曹”(曹操、曹丕、曹植)和 “建安七子”(孔融、陈琳等)为代表。 (2)时代特征 社会动荡,民生疾苦,文人直面现实,作品充满忧患意识。 儒学衰微,思想解放,文学从经学附庸转向独立表达。 (3)文学特点 建安风骨:内容充实、风格刚健,语言质朴,情感慷慨悲凉。 体裁多样:诗歌(五言为主)、辞赋、散文均有突破,如曹丕《燕歌行》是现存最早的完整七言诗。 (4)代表作品 曹操《蒿里行》反映战乱惨状,曹植《白马篇》彰显报国之志,王粲《七哀诗》描绘流民苦难。 (5)历史影响 开创文人创作高峰,推动文学自觉,对后世如唐代诗歌影响深远(李白“蓬莱文章建安骨”)。 奠定“慷慨悲凉”的文学传统,成为中国古代文学重要审美范式。 2.回答提问示例:曹操是东汉末年著名的政治家、军事家、文学家,他挟天子以令诸侯,在北方拥有强大的势力。这种政治地位使他在诗中既有对天下局势的关注,也有对贤才的迫切需求,《短歌行》就体现了他求贤统一天下的壮志。

学习资源:1.《古代汉语词典》;2.教师整理的曹操生平及创作背景文档;3.建安文学简介短视频;4.课本注释。

设计意图:帮助学生夯实文言基础,了解诗人及时代背景,为课堂深入鉴赏诗歌奠定知识基础,同时培养信息筛选与整理能力。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务2:初读诗歌,感知节奏 《短歌行》全诗内容;四言诗“二二”节拍的基本节奏特点。 1.借助拼音通读诗歌,确保字音准确; 2.尝试按照自己理解的节奏朗读诗歌,用“/”划分节奏; 3.对比朗读音频的节奏,标注出自己划分与音频不同的地方并说明理由。 1.在学习平台上传标准朗读音频; 2.发布提示“四言诗通常以‘二二’节拍为主,如‘对酒/当歌’,大家可以参考这个特点划分节奏”; 3.收集学生划分节奏的疑问,准备课堂解答。 查看学生的节奏划分情况,统计准确率;对能主动标注差异并合理说明理由的学生,记录其思维的主动性与合理性。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.标准朗读音频。

设计意图:让学生初步熟悉诗歌内容,感知四言诗的节奏特点,培养朗读能力,为课堂上准确诵读和分析节奏奠定基础。

导入新课 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

1.回顾课前对曹操的了解,引出《短歌行》的情感基调; 2.聚焦“对酒当歌”的场景内涵。 1.分享课前整理的关于曹操的关键信息; 2.结合“对酒当歌”的字面意思,推测诗人可能的心境。 提问:大家印象中的曹操是怎样的形象?“对酒当歌”通常是宴饮作乐的场景,曹操在这样的场景下会抒发怎样的情感? 评价学生分享信息的准确性和完整性,对能结合“对酒当歌”场景推测情感的学生,肯定其文本关联意识。

回答提问示例:同学们可能从《三国演义》中了解到曹操是“奸雄”,但他也是一位有远大抱负的政治家、文学家。“对酒当歌”看似洒脱,却可能暗藏深沉的感慨,这需要我们深入文本探究。

学习资源:1.学生课前整理的资料;2.PPT展示的“对酒当歌”场景图。

设计意图:通过回顾旧知与场景推测,激发学生兴趣,自然引出本课学习内容,为理解诗歌情感做铺垫。

文学常识梳理5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

建安文学的特点、建安风骨的内涵;曹操诗歌“慷慨悲凉”风格在《短歌行》中的体现。 1.结合课前观看的短视频和教师讲解,记录建安文学和建安风骨的要点; 2.从《短歌行》中找出体现“慷慨悲凉”风格的词句。 1.讲解建安文学是指东汉末年建安时期的文学,其特点是内容充实、风格刚健有力, 建安风骨指的是这种文学风格。 2.提问:“对酒当歌,人生几何!”“周公吐哺,天下归心”这两句,如何体现建安风骨的“慷慨悲凉”与“刚健有力”?” 检查学生的笔记,提问学生对建安风骨的理解及在诗中的体现,评价其对文学常识与文本关联的理解程度。

回答提问示例:“对酒当歌,人生几何!”以直白的感叹抒发对人生短暂的悲凉,却不流于消沉,体现“慷慨”;“周公吐哺,天下归心”以坚定的誓言展现统一天下的壮志,语言刚健,尽显风骨。

学习资源:1.PPT展示的建安文学相关知识;2.课前短视频;3.《短歌行》文本。

设计意图:让学生系统了解文学常识,明确《短歌行》的文学背景,帮助学生从文学流派的角度鉴赏诗歌。

诵读涵泳10min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:范读引领,校正节奏(3min) 1.准确的诗句节奏划分; 2.四言诗节奏对情感表达的作用; 3.重点字词的重读技巧。 1.聆听教师范读,标记与自己之前划分不同的节奏; 2.关注教师对“苦”“忧”“心”等字的重读处理; 3.跟读教师范读,校正自己的节奏与重读。 1.范读诗歌,重点突出“对酒/当歌,人生/几何”“去日/苦多”等节奏与重读; 2.提问:“去日/苦多”中“苦”字重读,能传递出诗人怎样的情感? 观察学生的跟读情况,抽查个别学生朗读,评价其节奏准确性与重读对情感的传递效果。

1.四言诗节奏对情感表达的作用参考示例: (1)“对酒/当歌,人生/几何” 节奏划分:严格遵循“二二”节拍,前半句“对酒/当歌”明快短促,后半句“人生/几何”稍作停顿,形成先扬后抑的节奏变化。 情感表达:前半句的明快节奏模拟宴饮时的洒脱感,后半句的停顿则强化了对人生价值的追问,通过节奏的张弛,传递出表面旷达与深层焦虑的交织。 (2)“忧思/难忘” 节奏划分:“忧思”与“难忘”各占两字,朗读时“忧思”后稍作拖长,“难忘”则短促有力。 情感表达:“忧思”的拖长节奏展现愁绪的绵长不绝,“难忘”的短促则凸显忧思的深刻与无法排遣,通过节奏的长短对比,将抽象的“忧”具象化为可感知的情感张力。 (3)“周公/吐哺,天下/归心” 节奏划分:四字短语对称有力,“周公”与“吐哺”、“天下”与“归心” 的停顿均匀,且“吐哺”“归心”两词重读。 情感表达:均匀的节奏模拟誓言的庄重感,重读的词语强化了动作的坚决(吐哺)与目标的宏大(归心),使诗句在铿锵的节奏中展现政治家的雄才大略与坚定信念。 (4)“明明/如月,何时/可掇” 节奏划分:“明明/如月”节奏舒缓,“何时/可掇”则加快语速,形成由缓到急的变化。 情感表达:前半句的舒缓节奏描绘明月高悬的静谧,暗合贤才的高洁;后半句的急促节奏则模拟追问的迫切感,通过节奏的加速,传递出求贤不得的焦灼与渴望。 这些示例均紧扣“二二”节拍的基本特点,通过节奏的快慢、停顿的长短、重读的选择,将抽象的情感转化为可通过听觉感知的韵律,帮助学生理解四言诗“以节奏传情”的艺术特色。 2.回答提问示例:“苦”字重读,强调了诗人对时光流逝的痛感与焦虑,让读者更能体会其内心的紧迫感。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.教师范读。

设计意图:通过范读和跟读,让学生掌握准确的节奏与重读技巧,理解节奏、重读与情感的关系。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:齐读感悟,体会基调(4min) 诗歌慷慨悲凉的基调;基调在不同诗句中的层次变化(悲凉—渴望—壮志)。 1.全班齐读诗歌,注意根据节奏调整语气; 2.读后分组讨论:“哪些诗句偏悲凉?哪些偏激昂?为何有这样的变化?” 1.引导学生齐读,提示“读‘譬如朝露,去日苦多’时语气稍沉,读‘周公吐哺,天下归心’时语气上扬”; 2.提问:“青青子衿,悠悠我心”的语调与“山不厌高,海不厌深”有何不同?为何不同? 评价齐读的整体效果,关注学生对不同诗句语气变化的把握;对讨论中能准确分析基调层次的小组,肯定其对情感变化的敏感度。

1.分组讨论问题参考示例: “对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多”“慨当以慷,忧思难忘”偏悲凉。朗读时语速需放缓,语调沉郁,“苦”“忧”等字要带拖音,仿佛能让人感受到诗人对着时光流逝发出的轻叹,“朝露”二字读得轻柔,更显生命短暂的脆弱感,句末的停顿稍长,让那种怅惘在空气中弥漫。 而“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心”则偏激昂。朗读时语速可加快,语调上扬,“不厌高”“不厌深”中的“高”“深”字重读且声调拔高,像在展现山海般的壮阔胸怀;“天下归心”四字读得铿锵有力,收尾干脆,透着一股不容置疑的坚定,仿佛能听到诗人对壮志的呐喊。 这种基调变化源于情感的自然推进:开篇因慨叹人生短暂,朗读时带着沉郁的底色;随着情感转向对理想的追求,语气逐渐昂扬,通过语速、语调、重音的调整,让个人忧思与宏大抱负在朗读的节奏中自然衔接,既符合情感的递进逻辑,也让听众能清晰感受到诗人从怅惘到坚定的心境转变。 2.回答提问示例:“青青子衿,悠悠我心”语调舒缓,传递对贤才的绵长思念;“山不厌高,海不厌深”语调昂扬,展现接纳贤才的博大胸怀,体现情感从含蓄到奔放的变化。

学习资源:《短歌行》文本。

设计意图:通过齐读与讨论,让学生整体感悟诗歌基调的层次变化,加深对诗歌情感的初步理解。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:个别朗读,深化体验(3min) 1.个性化表达诗歌情感; 2.根据情感调整朗读语气和语速; 3.关键诗句的情感张力。 1.自愿个别朗读诗歌,尝试用自己的语气和语速表达情感; 2.其他学生倾听并指出其对“忧思难忘”“天下归心”等句的情感处理亮点。 1.鼓励学生大胆朗读,对朗读的学生给予指导“读‘忧思难忘’时,可稍作停顿,体现忧思的深沉;读‘天下归心’时,语速放缓,语气坚定,体现壮志的宏大”。 2.组织学生评价。 3.提问:这位同学对“明明如月,何时可掇”的朗读,如何体现诗人求贤不得的焦灼? 从节奏、语气、情感表达的准确性与感染力等方面评价学生的朗读,评价其他学生对情感细节的捕捉能力。

回答提问示例:这位同学通过加快语速、提高声调,突出了“何时可掇”的迫切感,很好地传递了求贤不得的焦灼。

学习资源:《短歌行》文本。

设计意图:通过个别朗读和评价,让学生更深入地体验诗歌情感的细节,培养个性化解读和表达能力。

文本研读探究内涵20min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节1:分析比喻,理解慨叹(7min) 1.“譬如朝露,去日苦多”“明明如月,何时可掇”的比喻手法; 2.比喻的情感递进;3.“朝露”“明月”的意象特点。 1.找出诗中的比喻句,分析本体、喻体及相似点; 2.对比“朝露”与“明月”两个意象的不同,思考诗人情感的变化; 3.结合“苦多”“何时可掇”分析诗人的深层情感。 提问1:“譬如朝露,去日苦多”中,朝露的“易逝”与人生的“短暂”如何呼应?“苦多”二字又增添了怎样的情感?” 提问2:“明明如月,何时可掇”用明月比喻贤才,为何选择“明月”这一意象? 检查学生对比喻手法的分析是否准确,评价其对意象特点与情感关联的理解深度,关注是否能发现两个比喻的情感递进。

1.回答提问1示例:朝露清晨出现,日出即晞,与人生“去日”的不可追回高度契合;“苦多”不仅是对时光流逝的慨叹,更暗含未能实现壮志的焦虑。 2.回答提问2示例:明月皎洁明亮,象征贤才的高洁;明月高悬难摘,象征求贤的不易,暗含诗人求贤不得的怅惘。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.PPT 展示的朝露与明月图片。

设计意图:让学生掌握比喻手法的分析方法,理解诗人对人生短暂的慨叹与求贤的迫切,为探究复杂情感做准备。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节2:解读典故,把握情感(8min) 1.“青青子衿”“呦呦鹿鸣”“周公吐哺”等典故的出处、原意及在诗中的含义; 2.典故的情感表达效果; 3.典故的文化内涵。 1.结合注释和课前资料,查找“青青子衿”“呦呦鹿鸣”“周公吐哺”的出处; 2.对比典故原意与在诗中的含义,分析诗人的情感; 3.小组讨论:“这些典故为何能比直白的表达更动人?” 1.讲解“青青子衿”出自《诗经 郑风 子衿》,原是女子对情人的思念,诗人化用为对贤才的渴望;“呦呦鹿鸣”出自《诗经 小雅 鹿鸣》,原是宴饮宾客的乐歌,诗人用以表达礼遇贤才的诚意;“周公吐哺”出自《史记 鲁周公世家》,诗人借此表明求贤壮志。 2.提问:“青青子衿”的含蓄思念与“周公吐哺”的直白誓言,在情感表达上有何不同效果? 提问学生典故的出处、原意与诗中含义,评价其对典故情感作用的分析是否准确,关注是否能理解典故的文化内涵。

1.回答提问示例:“青青子衿”化用民歌,含蓄委婉,拉近与贤才的心理距离;“周公吐哺”引历史典故,庄重恳切,展现诗人的政治抱负,两者刚柔相济,使情感表达更丰富。 2.周公吐哺的故事资料: (1)出处:《史记 鲁周公世家》记载,周公旦(周文王第四子、周武王之弟)在辅佐年幼的周成王时,曾向儿子伯禽自述:“我一沐三握发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人。” (2)故事梗概:周公为了接待贤才,即便正在洗头或吃饭,也会立刻中断——洗头时多次握着未梳理的头发起身迎客,吃饭时多次吐出食物暂停进食,唯恐怠慢人才。他以此告诫伯禽:身居高位更需谦恭下士。 (3)原意:通过具体行为刻画周公礼贤下士的迫切与真诚,展现其以天下为己任的胸怀。 诗中含义:曹操在《短歌行》中化用此典,以“周公吐哺,天下归心”自比,表达自己像周公一样求贤若渴、广纳人才以实现统一天下的壮志。 (4)文化意义:该典故成为后世形容执政者礼贤下士的经典符号,既体现对人才的重视,也暗含“得人心者得天下”的政治智慧。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.《诗经 郑风 子衿》《诗经 小雅 鹿鸣》节选;3.周公吐哺的故事资料。

设计意图:让学生理解典故的含义和作用,感受传统文化的魅力,深入把握诗人求贤若渴的情感与壮志。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

小环节3:探究场景,梳理情感(5min) 1.“对酒当歌”场景中“忧—求—志”的情感逻辑; 2.诗句间的内在关联(如“人生几何”与“招贤纳士”的因果关系)。 1.结合前面的分析,用箭头标注“对酒当歌”场景中情感的发展脉络(如:慨叹人生短暂→渴望贤才→展现统一天下壮志); 2.找出体现情感转折的词句(如“但为君故”“何以解忧?唯有杜康”)。 提问1:“何以解忧?唯有杜康”中的“忧”与“去日苦多”的“忧”是否相同?“唯有杜康”真的能解忧吗? 提问2:“山不厌高,海不厌深”与“周公吐哺”如何共同展现诗人的壮志? 检查学生梳理的情感脉络是否清晰、准确,评价其对情感转折与内在关联的把握能力。

1.回答提问1示例:“忧”既包含人生短暂的慨叹,更包含壮志未酬的焦虑;“杜康”只是暂时的慰藉,真正的解忧之道是招揽贤才,此处以饮酒的洒脱反衬求贤的迫切,情感由悲转切。 2.回答提问2示例:前句以山海喻胸怀,表明接纳贤才的广度;后句以周公自比,表明求贤的诚意与决心,两者结合,展现统一天下的壮志。

学习资源:1.《短歌行》文本;2.学生梳理情感的笔记。

设计意图:让学生整体把握诗歌的复杂情感,理解情感之间的逻辑关系,提升分析和概括能力。

课堂小结 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

1.本节课所学的重点知识,包括重点字词、典故、比喻手法、情感脉络; 2.诗歌“慷慨悲凉”的风格与建安风骨的关联。 1.回顾本节课学习内容,用一句话概括《短歌行》的情感核心; 2.分享自己印象最深的一个诗句及原因。 引导学生回顾:“我们从哪些角度赏析了《短歌行》?诗歌的情感核心是什么?” 评价学生的总结是否全面、准确,关注其对文本赏析角度的把握和对诗句情感的理解深度。

1.情感核心示例:《短歌行》以“对酒当歌”为引,通过比喻与典故,层层递进地抒发了对人生短暂的慨叹、求贤若渴的真诚与统一天下的壮志,尽显建安风骨的“慷慨悲凉”与“刚健有力”。 2.学生分享示例: (1)我印象最深的是“周公吐哺,天下归心”。这句用周公的典故,短短八字既显求贤诚意,又露统一天下的壮志,刚健有力,特别能感受到曹操作为政治家的胸怀。 (2)“譬如朝露,去日苦多”让我触动很深。用朝露比喻人生,把抽象的时光流逝写得具体可感,“苦多”二字藏着对未竟之志的焦虑,读来特别真切。 (3)我喜欢“青青子衿,悠悠我心”。化用《诗经》的思念写求贤,没有直白呼喊,却让渴望像丝线一样绵长,这种含蓄的表达特别动人。

学习资源:PPT展示的本节课知识框架(含“赏析角度—核心内容—情感脉络”)。

设计意图:帮助学生梳理本节课的知识点,巩固学习成果,形成系统的知识体系。

作业布置 5min 教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务1:比较阅读,深化理解 曹操《观沧海》与《短歌行》的情感异同;建安诗歌“慷慨悲凉”风格的多样体现。 阅读《观沧海》,对比分析两首诗在情感(如壮志的表达方式)、意象(如“大海”与“朝露”)、手法(如直抒胸臆与用典)上的异同;撰写300字左右的赏析文字。 1.提供《观沧海》文本及相关赏析资料; 2.提出要求:比较时结合具体诗句,如《观沧海》的“日月之行,若出其中”与《短歌行》的“周公吐哺,天下归心”,分析壮志表达的不同风格。 从比较的准确性、对诗句细节的分析深度等方面评价作业,关注是否能结合建安风骨进行赏析。

示例: 《观沧海》与《短歌行》比较阅读 《观沧海》与《短歌行》同为曹操诗作,均以“慷慨悲凉”的风格彰显建安风骨,但在情感表达与艺术手法上各有侧重。 情感上,两首诗都饱含政治家的壮志,却以不同基调呈现。《短歌行》从“对酒当歌,人生几何”的人生慨叹起笔,借“朝露”的易逝传递深沉的忧思,这种“忧”既含时光紧迫感,又藏求贤不得的焦灼,最终以“周公吐哺”的誓言将情感推向“天下归心”的壮志,是“悲中见壮”;《观沧海》则直抒胸臆,“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”以沧海包容宇宙的壮阔意象,直接倾泻统一天下的豪情,尽显“刚健豪迈”。 意象选择上,《短歌行》的“朝露”“明月”偏细腻,借自然之物喻人生与贤才,暗含柔婉;《观沧海》的“大海”“日月”则极宏大,以天地万象显胸襟,充满阳刚之气。手法上,《短歌行》多用典故(如“周公吐哺”)与比喻,情感表达曲折含蓄;《观沧海》以写景见长,借景抒情,豪情直露。 两首诗虽风格有别,但都以“生命意识”为内核——《短歌行》因人生短暂而求贤建功,《观沧海》借天地永恒而抒壮志,共同诠释了建安风骨中“以天下为己任”的生命觉醒。

学习资源:1.《观沧海》文本;2.相关赏析资料。

设计意图:通过比较阅读,让学生进一步理解曹操诗歌的情感特点,巩固对建安诗歌的认识,培养比较鉴赏能力,立足单元整体教学,为后续学习其他建安诗歌做准备。

教学内容(知) 学生活动(学) 教师活动(导) 嵌入评价(评)

任务2:拓展探究,学以致用 1.典故在其他诗词中的运用; 2.典故的表情达意作用; 3.结合自身经历用典故表达情感。 1.搜集1-2句运用典故的诗词(如苏轼“人生如梦,一尊还酹江月”),分析典故的出处、在句中的含义及表达效果; 2.结合自己的学习目标,运用一个典故写一句表达志向的话(如用“韦编三绝”表达刻苦学习的决心)。 1.提供一些运用典故的诗词示例及典故出处; 2.提示“分析时要结合诗句语境,说明典故为何比直白表达更有感染力; 3.写句子时要确保典故含义与志向相符。” 评价学生搜集的诗词是否典型,对典故的分析是否准确;评价所写句子中典故的运用是否恰当、贴切。

示例: 1.典故诗词分析 (1)选句:王安石《登飞来峰》“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层” (2)典故关联:“浮云”常喻奸邪小人或艰难险阻(如《古诗十九首》“浮云蔽白日”)。 (3)分析:诗人借“浮云”典故,表面写登高望远无惧云雾遮挡,实则表达不畏惧阻挠、坚持变法革新的政治志向。用典使抽象的决心更具文化厚重感,比直白说“我不怕困难”更含蓄有力。 2.自创志向句 (1)用“磨杵成针”典故:“学海虽深,当效磨杵成针志,终至彼岸。” (2)说明:借李白遇老妪磨杵成针的典故,表达在学习中持之以恒、终能成功的志向,典故的励志内涵让志向表达更生动可感。

学习资源:1.教师提供的典故诗词示例;2.诗词鉴赏工具书。

设计意图:拓展学生的知识面,让学生进一步认识典故的作用,培养学以致用的能力,激发对传统文化的兴趣,衔接单元中其他涉及用典的诗歌学习。

板书设计

青衿寄意照初心:感悟曹操笔下的生命诗意 一、情感脉络(对酒当歌) 忧(人生短暂) → 求(贤才迫切) → 志(天下归心) “朝露”“去日苦多” “子衿”“鹿鸣”“明月” “山海”“周公吐哺” 二、核心手法 1.比喻 朝露→人生(易逝之痛) 明月→贤才(高洁难觅) 2.典故 《诗经·子衿》→化用思念,表求贤之切 《诗经·鹿鸣》→化用宴饮,表礼遇之诚 周公吐哺→引史明志,表壮志之坚 三、主旨:以诗言志,融忧思与豪情,显政治家胸怀

教学反思

1.目标达成度:学生对“譬、衿、哺”等字词及四言诗节奏的掌握较扎实,能准确划分“二二”节拍;但典故文化内涵的理解存在差异,部分学生对《诗经》典故的原意与诗中转化的关联分析不够深入。通过分层诵读,学生能较好把握慷慨悲凉的基调,对比喻手法的分析较到位,但“忧—求—志”情感逻辑的梳理需教师引导才能完成,高阶思维训练需强化。学生能感受到曹操的政治豪情,但对“建安风骨”与文本的关联理解仍需结合更多建安诗作印证。 2.单元衔接效果:课前预习与课后“比较阅读《观沧海》”的作业,初步构建了曹操诗歌的比较视角,为单元“生命的诗意”主题下的“个体忧思与宏大抱负”关联分析做了铺垫。但典故拓展作业与单元后续李白、杜甫诗作的用典差异衔接不足,需在作业设计中增加“跨诗对比”提示(如 “与《蜀道难》用典风格对比”)。 3.改进方向:典故教学可增加“小组竞猜典故原意”互动环节,用《诗经》原句与诗中化用句对比朗读,强化文化传承意识;情感脉络梳理可引入“思维导图填空”,降低自主梳理难度;单元衔接上,提前渗透“不同时代诗人生命意识的表达差异”,为后续学习建立更清晰的框架。

- 2 -

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读