山东省临沂市沂水县2024-2025学年七年级下学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省临沂市沂水县2024-2025学年七年级下学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-08 15:02:48 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史阶段性作业

2025.07

一、单项选择题(共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请将正确答案填涂在对应的答题栏内。)

1.《资治通鉴》记载“帝以诸蕃酋长毕集洛阳,于端门街盛陈百戏,戏场周围五千步,执丝竹者万八千人,声闻数十里,自昏至旦,灯火光烛天地,终月而罢,所费巨万。”据此可知隋朝的灭亡是因为

A.隋炀帝的奢侈浪费及其暴政 B.科举制的改革导致财政困难

C.大运河的修建加重百姓负担 D.隋炀帝的对外征战加剧矛盾

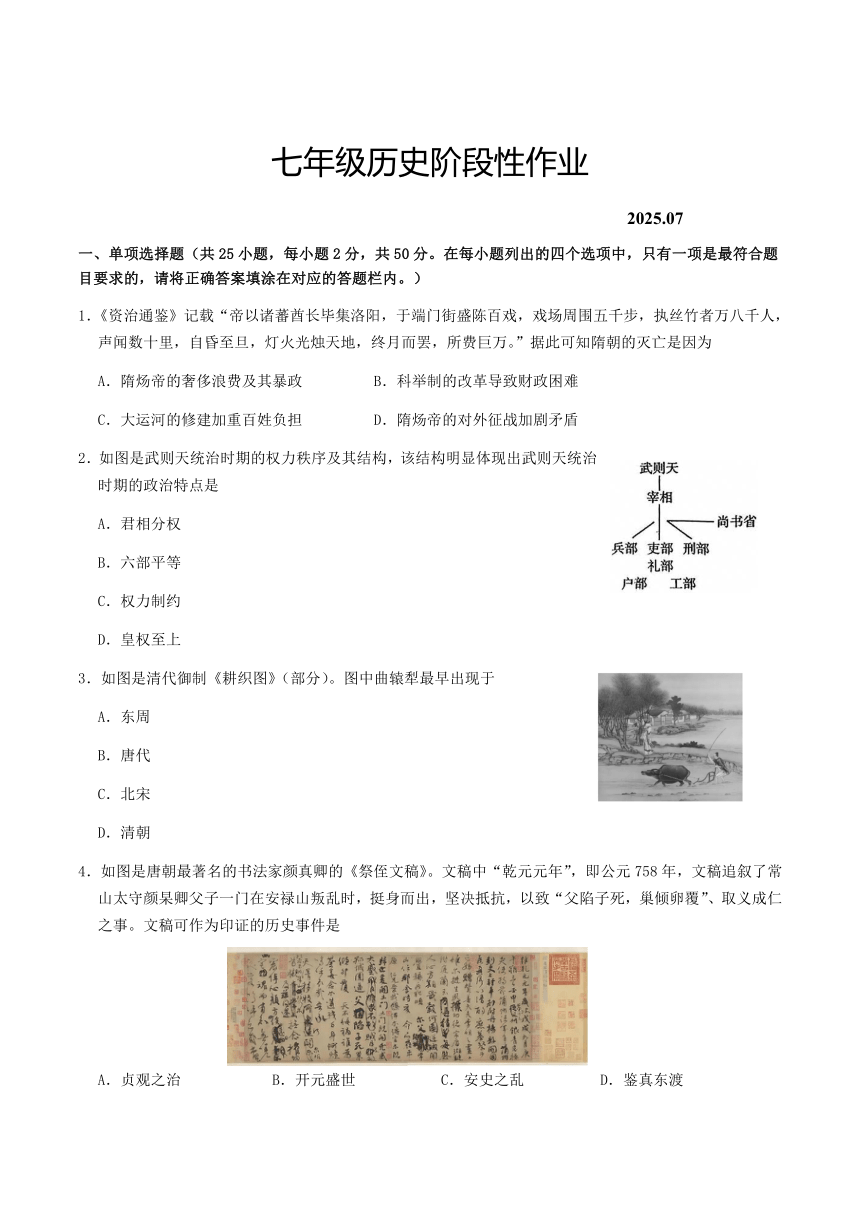

2.如图是武则天统治时期的权力秩序及其结构,该结构明显体现出武则天统治时期的政治特点是

A.君相分权

B.六部平等

C.权力制约

D.皇权至上

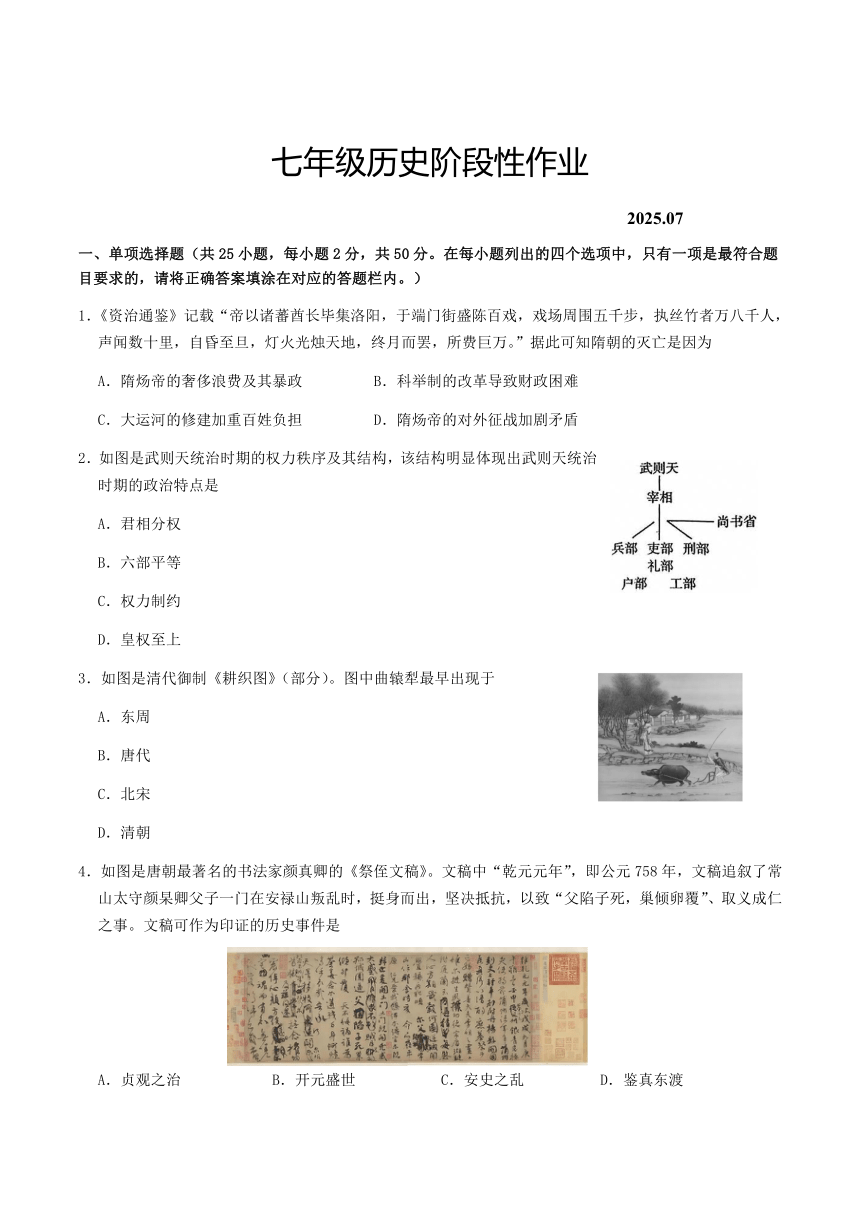

3.如图是清代御制《耕织图》(部分)。图中曲辕犁最早出现于

A.东周

B.唐代

C.北宋

D.清朝

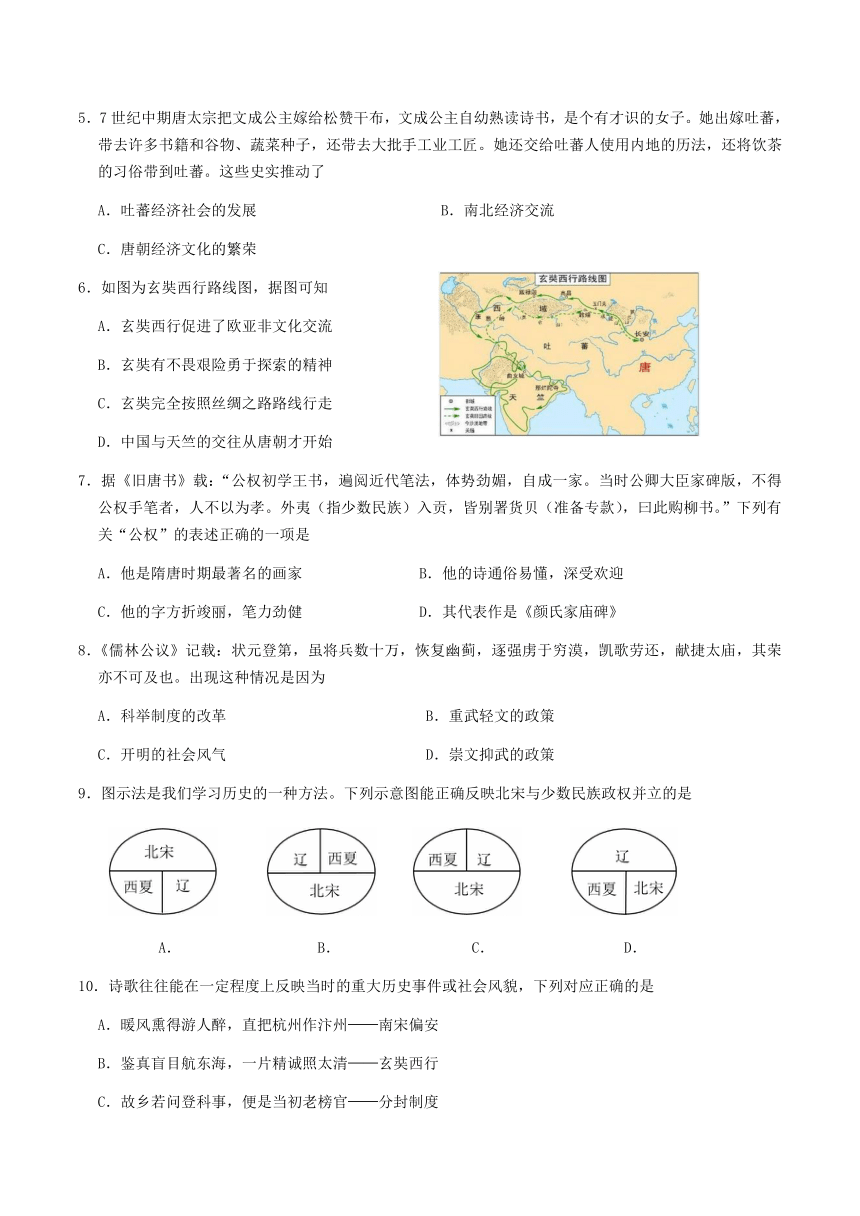

4.如图是唐朝最著名的书法家颜真卿的《祭侄文稿》。文稿中“乾元元年”,即公元758年,文稿追叙了常山太守颜杲卿父子一门在安禄山叛乱时,挺身而出,坚决抵抗,以致“父陷子死,巢倾卵覆”、取义成仁之事。文稿可作为印证的历史事件是

A.贞观之治 B.开元盛世 C.安史之乱 D.鉴真东渡

5.7世纪中期唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,文成公主自幼熟读诗书,是个有才识的女子。她出嫁吐蕃,带去许多书籍和谷物、蔬菜种子,还带去大批手工业工匠。她还交给吐蕃人使用内地的历法,还将饮茶的习俗带到吐蕃。这些史实推动了

A.吐蕃经济社会的发展 B.南北经济交流

C.唐朝经济文化的繁荣 D.中外文化交流

6.如图为玄奘西行路线图,据图可知

A.玄奘西行促进了欧亚非文化交流

B.玄奘有不畏艰险勇于探索的精神

C.玄奘完全按照丝绸之路路线行走

D.中国与天竺的交往从唐朝才开始

7.据《旧唐书》载:“公权初学王书,遍阅近代笔法,体势劲媚,自成一家。当时公卿大臣家碑版,不得公权手笔者,人不以为孝。外夷(指少数民族)入贡,皆别署货贝(准备专款),曰此购柳书。”下列有关“公权”的表述正确的一项是

A.他是隋唐时期最著名的画家 B.他的诗通俗易懂,深受欢迎

C.他的字方折竣丽,笔力劲健 D.其代表作是《颜氏家庙碑》

8.《儒林公议》记载:状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也。出现这种情况是因为

A.科举制度的改革 B.重武轻文的政策

C.开明的社会风气 D.崇文抑武的政策

9.图示法是我们学习历史的一种方法。下列示意图能正确反映北宋与少数民族政权并立的是

A. B. C. D.

10.诗歌往往能在一定程度上反映当时的重大历史事件或社会风貌,下列对应正确的是

A.暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州——南宋偏安

B.鉴真盲目航东海,一片精诚照太清——玄奘西行

C.故乡若问登科事,便是当初老榜官——分封制度

D.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室——贞观之治

11.中国古代中央对地方的管理制度,经历了漫长而复杂的演变过程。如图示意图是小历同学研究地方管理制度的部分笔记,此部分示意图说明了

A.行省制度对后世影响深远 B.中书省掌管全国的行政事务

C.中央机构权力的相互制衡 D.枢密院掌管全国的军政事务

12.北宋时,南方的丝织业超过北方;江西的景德镇到南宋时已成为我国的制瓷业中心;宋朝时水稻产量跃居粮食作物的首位,长江下游成为丰饶的粮仓。这些史实共同反映的现象是

A.农业发达 B.商业空前繁荣

C.贸易繁荣 D.经济重心南移

13.有学者描写宋代泉州:“出自阿拉伯半岛到婆罗洲一线的珍珠、香料、棉布、胡椒、珍稀木材、海货以及舶来的食物与药品(比如海参与燕窝)纷至沓来;陶瓷、丝织品、钱币和其他金属制品流溢而出。”这反映了

A.民族交融推动榷场贸易 B.资本主义萌芽已经出现

C.海上丝绸之路贸易兴盛 D.全国经济重心开始南移

14.辛弃疾在《清玉案 元夕》中写道:“东风夜放花千树,更吹落,星如雨……众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”这反映了宋朝时期人们掌握和使用已较为娴熟的技术是

A.造纸术 B.火药

C.指南针 D.印刷术

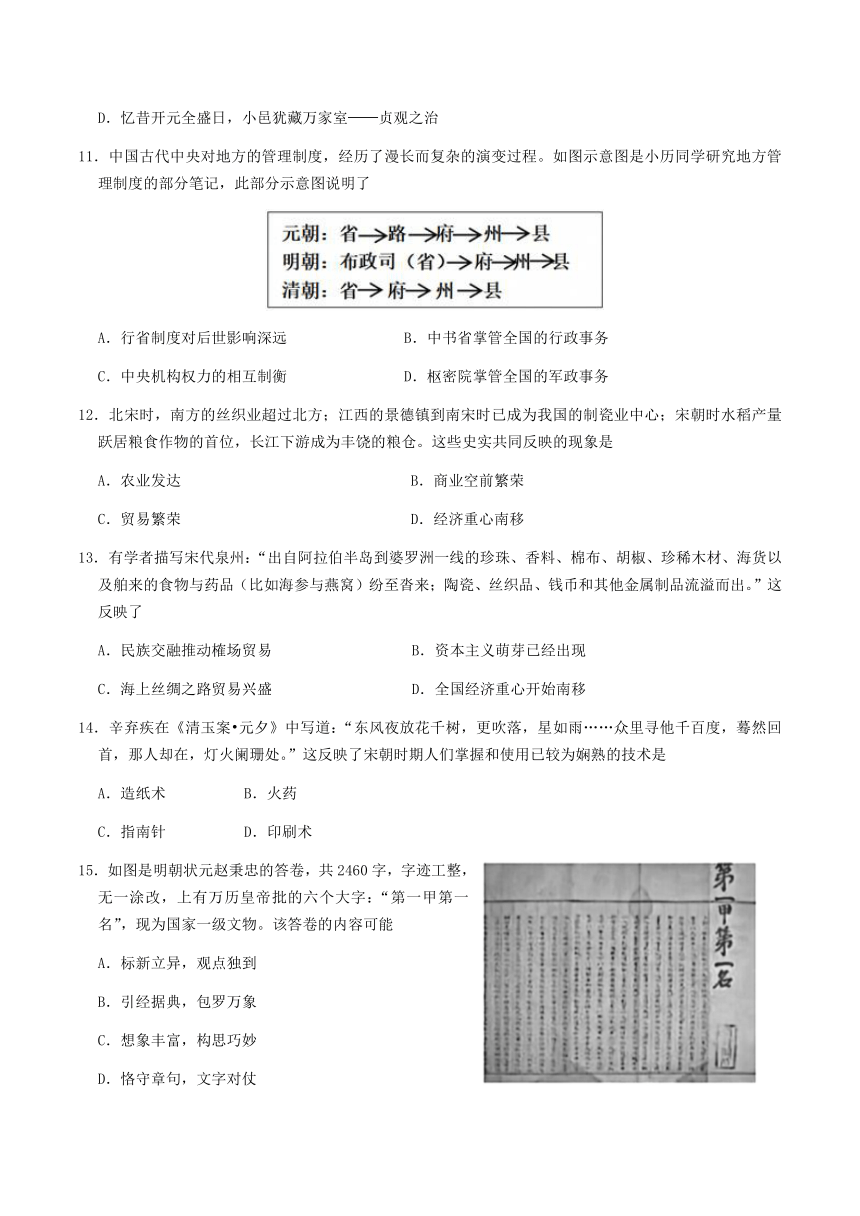

15.如图是明朝状元赵秉忠的答卷,共2460字,字迹工整,无一涂改,上有万历皇帝批的六个大字:“第一甲第一名”,现为国家一级文物。该答卷的内容可能

A.标新立异,观点独到

B.引经据典,包罗万象

C.想象丰富,构思巧妙

D.恪守章句,文字对仗

16.宋朝将中枢机构运行改为行政、军事和财政三权分属中书门下、枢密院和三司。三者鼎足而立、彼此不相知。明太祖朱元璋登基后,也大刀阔斧地对中央行政机构——中书省下手……至此,历史上的君权和相权合二为一,皇帝兼理丞相职务。两朝的政治改革均旨在

A.加强皇权 B.维护统一 C.削弱地方 D.精兵简政

17.郑和下西洋后,明朝社会出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星楼胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻。反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。这表明郑和下西洋

A.增加政府财政收入 B.增进对亚非国家的了解

C.推动中国社会转型 D.促成明朝调整对外政策

18.明朝末年,李自成率领农民起义军进入中原以后,提出“均田免赋”口号,得到农民热烈拥护,队伍很快发展到100多万人。这恰好说明了明朝灭亡的原因是

A.经济落后 B.八股取士 C.政治腐败 D.君权强化

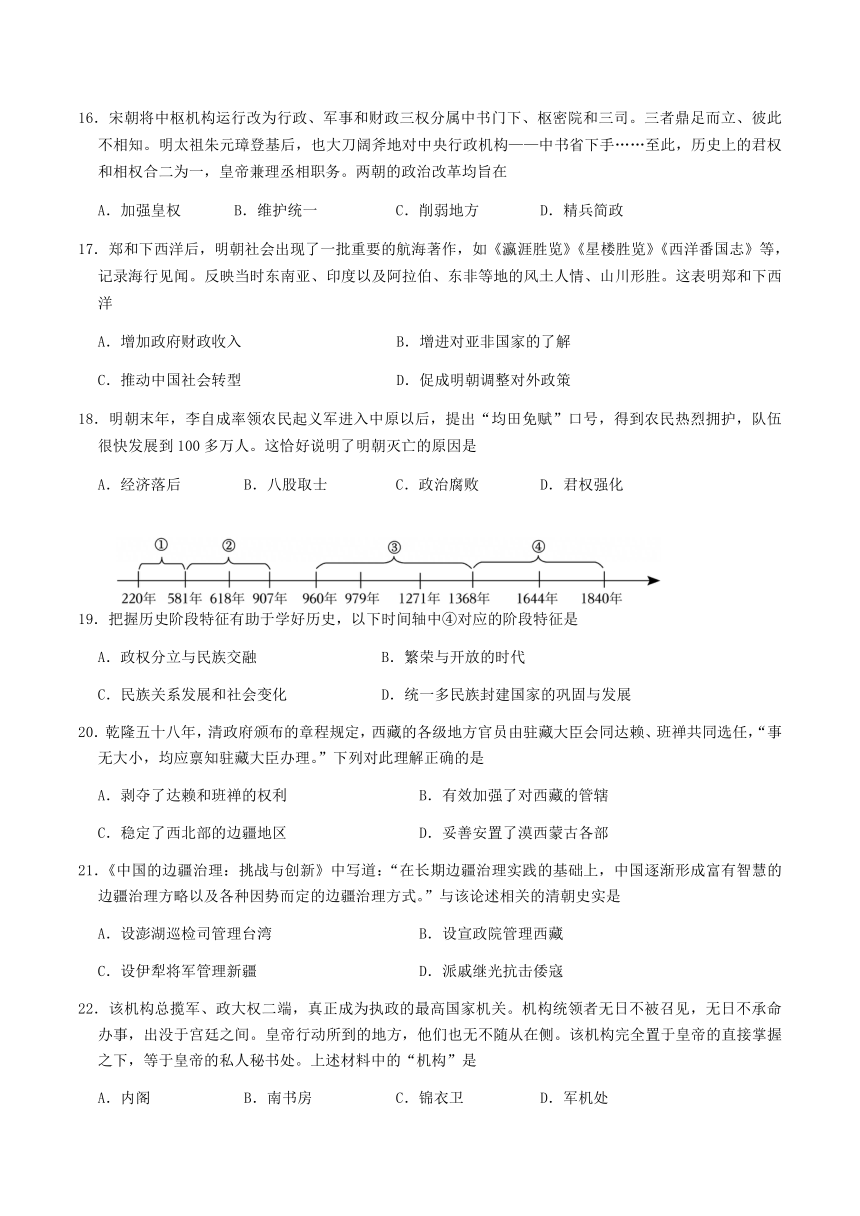

19.把握历史阶段特征有助于学好历史,以下时间轴中④对应的阶段特征是

A.政权分立与民族交融 B.繁荣与开放的时代

C.民族关系发展和社会变化 D.统一多民族封建国家的巩固与发展

20.乾隆五十八年,清政府颁布的章程规定,西藏的各级地方官员由驻藏大臣会同达赖、班禅共同选任,“事无大小,均应禀知驻藏大臣办理。”下列对此理解正确的是

A.剥夺了达赖和班禅的权利 B.有效加强了对西藏的管辖

C.稳定了西北部的边疆地区 D.妥善安置了漠西蒙古各部

21.《中国的边疆治理:挑战与创新》中写道:“在长期边疆治理实践的基础上,中国逐渐形成富有智慧的边疆治理方略以及各种因势而定的边疆治理方式。”与该论述相关的清朝史实是

A.设澎湖巡检司管理台湾 B.设宣政院管理西藏

C.设伊犁将军管理新疆 D.派戚继光抗击倭寇

22.该机构总揽军、政大权二端,真正成为执政的最高国家机关。机构统领者无日不被召见,无日不承命办事,出没于宫廷之间。皇帝行动所到的地方,他们也无不随从在侧。该机构完全置于皇帝的直接掌握之下,等于皇帝的私人秘书处。上述材料中的“机构”是

A.内阁 B.南书房 C.锦衣卫 D.军机处

23.1793年,英国马戛尔尼使团访华的礼物有天文仪器、地球仪、望远镜、旧火车模型、蒸汽机模型等;乾隆皇帝的回礼为玉器、漆器、丝织品和各色食品等。这折射出

A.君主专制制度走向顶峰 B.资本主义萌芽已经出现

C.科技文化进入总结阶段 D.清朝社会的衰落与危机

24.自明朝中期起,原产美洲的玉米、番薯、马铃薯通过海上商路传入中国。这些作物耐旱抗瘠,单位产量远超传统五谷,使得大量山地、丘陵被开垦为农田,显著提高了土地利用率,缓解了人口增长与耕地不足的矛盾。到清朝乾隆年间,番薯已成“民食之半”。这一现象主要反映了

A.中外交流促进农业发展 B.传统农业技术逐渐落后

C.国家鼓励种植海外作物 D.人地矛盾问题完全缓解

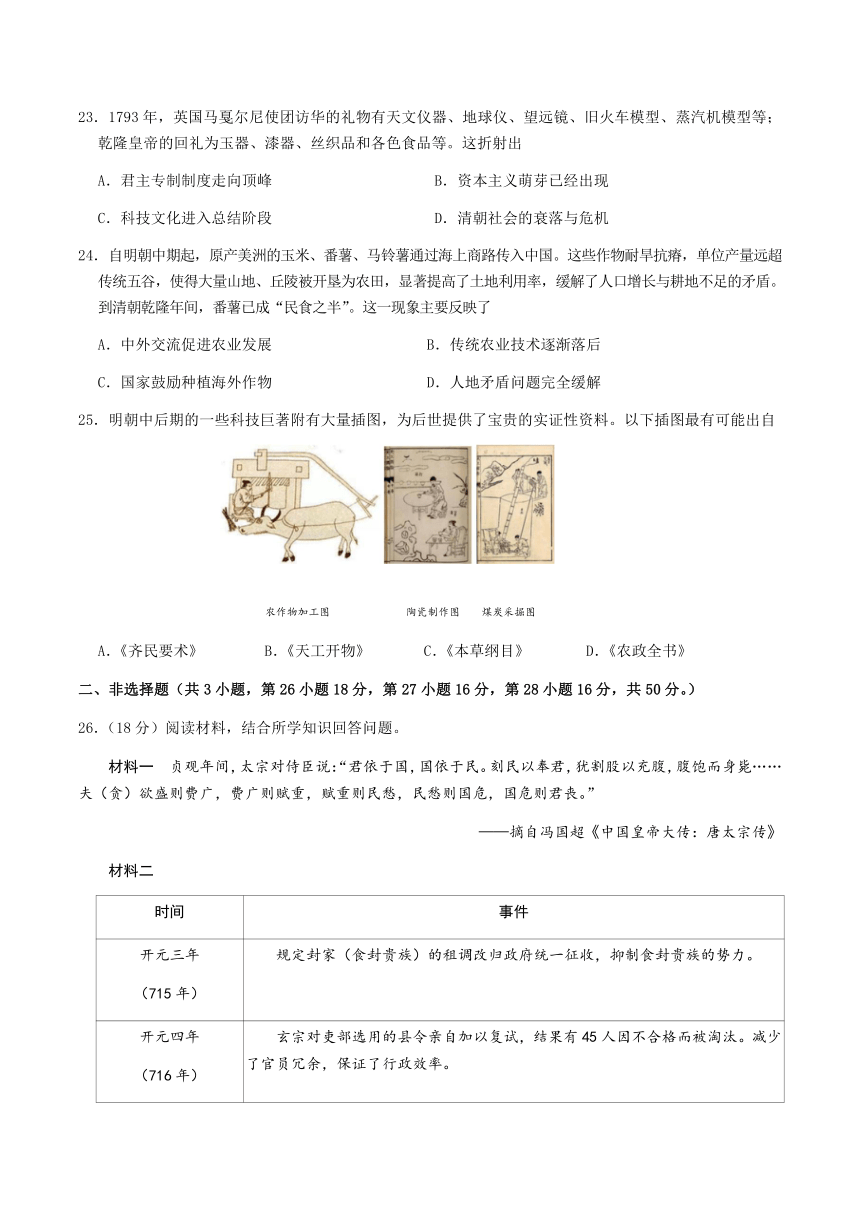

25.明朝中后期的一些科技巨著附有大量插图,为后世提供了宝贵的实证性资料。以下插图最有可能出自

农作物加工图 陶瓷制作图 煤炭采掘图

A.《齐民要术》 B.《天工开物》 C.《本草纲目》 D.《农政全书》

二、非选择题(共3小题,第26小题18分,第27小题16分,第28小题16分,共50分。)

26.(18分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 贞观年间,太宗对侍臣说:“君依于国,国依于民。刻民以奉君,犹割股以充腹,腹饱而身毙……夫(贪)欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民愁,民愁则国危,国危则君丧。”

——摘自冯国超《中国皇帝大传:唐太宗传》

材料二

时间 事件

开元三年 (715年) 规定封家(食封贵族)的租调改归政府统一征收,抑制食封贵族的势力。

开元四年 (716年) 玄宗对吏部选用的县令亲自加以复试,结果有45人因不合格而被淘汰。减少了官员冗余,保证了行政效率。

开元九年 (721年) 玄宗任命宇文融为劝农使,在各地大力检括逃户和籍外占田,增加了政府收入。

开元二十六年 (738年) 玄宗下令:“天下州县,每乡之内,各里置一学,仍择师资,令其教授。”促进了文化的发展。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐太宗的统治思想。为此,他推行了什么措施?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐玄宗的统治政策。并分析这些政策带来的影响。(8分)

(3)请你综合上述材料并结合所学知识,拟定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(6分,要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

27.(16分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 辽宋夏金元在边疆开拓方面取得了显著成效,而元朝不仅版图辽阔,对边疆的控制也更为强化。对东南、云南、吐蕃等边远地区,元朝都因地制宜实施了有效行政管理。

材料二 清朝前期,统治者经略边疆,完成统一大业,奠定了作为近代领土国家的版图,以汉族为主体的各民族间的政治、经济、文化等联系愈益紧密。清朝皇帝得意的宣称:“中国之一统始于秦氏,塞外之一统始于元氏,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”

——袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料三 明清时期,统一的多民族国家不断巩固和发展,中华民族多元一体格局渐趋稳定。……清朝通过大规模的改土归流以及盟旗制度、册封制度、驻藏大臣等措施,有效维护了国家统一,增强了各族人民的政治认同,进一步夯实了中华民族认同的政治基础。

——人民出版社《民族大团结》

(1)根据材料一并结合所学,举例说明元朝“因地制宜”的边疆管理措施。(6分)

(2)根据材料二结合所学知识,列举清朝前期经略边疆管理措施(至少2项)。简述清朝前期经略边疆对国家版图的意义。(6分)

(3)根据上述材料,并结合所学知识,谈一谈你对中华民族多元一体的认识。(4分)

28.(16分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在开皇中废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。开皇三年正月,“诏举贤良”,开皇十八年,“诏……以志行修谨、清平干济二科举人”。

——据白寿彝《中国通史》

(1)结合所学知识,材料一中“开皇”所指的统治者是谁?简要说明其统治时期选官制度的主要变化。这一选官制度在武则天统治时期又是如何发展的?(6分)

材料二 元灭南宋之后,版图辽阔,超出汉、唐。为管理这样广袤的疆土,元朝逐渐形成一套行省制度。因中央宰相机构为中书省,派高级官员外出镇遇地方,称“行中书省事”,简称行省。起初行省带有比较明显的中央派出机构色彩,至忽必烈后期已基本上转变为地方常设的最高行政机构,全国逐渐形成10个行省,皆“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都(中书)省为表里……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之”。在邻近首都大都的河北、山西、山东等地区,不设行省,由中书省直辖,称为“腹里”。

——上述材料均摘编自张帆《中国古代简史》等

(2)根据材料二,指出元朝行省的性质变化,并结合所学知识概括实行行省制度的意义。(6分)

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你从“国家统一是中华民族的主旋律”中得到的启示。(4分)

七年级历史单元作业参考答案及评分标准

(2025年7月)

一、单项选择题(共25小题,每小题2分,共50分。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案 A D B C A B C D C A A D C

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 B D A B C D B C D D A B

二、非选择题(共3小题,第26小题18 分,第27小题16分,第28小题16分,共50分。

26.(18分)(1)以民为本。(与民休息)(2分)关注民间疾苦,减轻百姓的田租和劳役负担,鼓励发展农业生产。(2分)

(2)规定封家(食封贵族)的租调改归政府统一征收;整顿吏治;重视农业发展;注重文教发展。(4分)抑制食封贵族的势力;减少了官员冗余,保证了行政效率;增加了政府收入;促进了文化的发展。(4分)

(3)【示例】

观点:形成了盛世局面。(2分)

论述:唐太宗在位20多年,开创了唐朝的繁荣局面。他吸取隋朝速亡的历史教训,励精图治,勤于政事,澄清吏治,虚心纳谏,从善如流,戒奢从简,施行与民休息的政策。并广纳贤才,知人善任,推行了一系列革新的措施。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,历史上称为“贞观之治”;唐玄宗即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能,实行了一系列改革,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。(4分)

【在上述示例之外,其他观点只要是符合唯物史观的正确观点,并且论述符合要求,就可得分】

27.(16分)(1)在东南地区设置湖巡检司,加强了对台湾地区的管理;在云南设置了行省;在中央设宣政院管理西藏地区。(6分)

(2)平定准噶尔叛乱、册封达赖、在西藏设置驻藏大臣、设置伊犁将军等(4分,答出其中2点即可)。国家领土版图得到进一步开拓和巩固,奠定了近代中国领土的版图。(2分)

(3)中华民族多元一体是我国各民族在长期的交往、交流历史发展过程中形成的;中华民族多元一体的优势,使中华民族成为具有强大包容性、凝聚力和创造力的伟大民族等。(4分,言之有理即可酌情赋分)

28.(16分)(1)隋文帝。(杨坚)(2分)由重门第的九品中正制到通过考试选士的科举制度。(2分)创立殿试,亲自面试考生。(2分)

(2)由中央派出机构到地方常设最高行政机构。(2分)行省制加强了中央集权;巩固了国家统一;促进了民族交融;推动了多民族国家的发展进程等。(4分,言之有理答出2点即可)

(3)国家统一是历史发展的必然趋势;维护国家统一是中华儿女的共同追求和共同愿望;我们要坚决维护国家统一,为实现中华民族伟大复兴而奋斗等。(4分,言之有理答出2点即可)

2025.07

一、单项选择题(共25小题,每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的,请将正确答案填涂在对应的答题栏内。)

1.《资治通鉴》记载“帝以诸蕃酋长毕集洛阳,于端门街盛陈百戏,戏场周围五千步,执丝竹者万八千人,声闻数十里,自昏至旦,灯火光烛天地,终月而罢,所费巨万。”据此可知隋朝的灭亡是因为

A.隋炀帝的奢侈浪费及其暴政 B.科举制的改革导致财政困难

C.大运河的修建加重百姓负担 D.隋炀帝的对外征战加剧矛盾

2.如图是武则天统治时期的权力秩序及其结构,该结构明显体现出武则天统治时期的政治特点是

A.君相分权

B.六部平等

C.权力制约

D.皇权至上

3.如图是清代御制《耕织图》(部分)。图中曲辕犁最早出现于

A.东周

B.唐代

C.北宋

D.清朝

4.如图是唐朝最著名的书法家颜真卿的《祭侄文稿》。文稿中“乾元元年”,即公元758年,文稿追叙了常山太守颜杲卿父子一门在安禄山叛乱时,挺身而出,坚决抵抗,以致“父陷子死,巢倾卵覆”、取义成仁之事。文稿可作为印证的历史事件是

A.贞观之治 B.开元盛世 C.安史之乱 D.鉴真东渡

5.7世纪中期唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,文成公主自幼熟读诗书,是个有才识的女子。她出嫁吐蕃,带去许多书籍和谷物、蔬菜种子,还带去大批手工业工匠。她还交给吐蕃人使用内地的历法,还将饮茶的习俗带到吐蕃。这些史实推动了

A.吐蕃经济社会的发展 B.南北经济交流

C.唐朝经济文化的繁荣 D.中外文化交流

6.如图为玄奘西行路线图,据图可知

A.玄奘西行促进了欧亚非文化交流

B.玄奘有不畏艰险勇于探索的精神

C.玄奘完全按照丝绸之路路线行走

D.中国与天竺的交往从唐朝才开始

7.据《旧唐书》载:“公权初学王书,遍阅近代笔法,体势劲媚,自成一家。当时公卿大臣家碑版,不得公权手笔者,人不以为孝。外夷(指少数民族)入贡,皆别署货贝(准备专款),曰此购柳书。”下列有关“公权”的表述正确的一项是

A.他是隋唐时期最著名的画家 B.他的诗通俗易懂,深受欢迎

C.他的字方折竣丽,笔力劲健 D.其代表作是《颜氏家庙碑》

8.《儒林公议》记载:状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强虏于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及也。出现这种情况是因为

A.科举制度的改革 B.重武轻文的政策

C.开明的社会风气 D.崇文抑武的政策

9.图示法是我们学习历史的一种方法。下列示意图能正确反映北宋与少数民族政权并立的是

A. B. C. D.

10.诗歌往往能在一定程度上反映当时的重大历史事件或社会风貌,下列对应正确的是

A.暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州——南宋偏安

B.鉴真盲目航东海,一片精诚照太清——玄奘西行

C.故乡若问登科事,便是当初老榜官——分封制度

D.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室——贞观之治

11.中国古代中央对地方的管理制度,经历了漫长而复杂的演变过程。如图示意图是小历同学研究地方管理制度的部分笔记,此部分示意图说明了

A.行省制度对后世影响深远 B.中书省掌管全国的行政事务

C.中央机构权力的相互制衡 D.枢密院掌管全国的军政事务

12.北宋时,南方的丝织业超过北方;江西的景德镇到南宋时已成为我国的制瓷业中心;宋朝时水稻产量跃居粮食作物的首位,长江下游成为丰饶的粮仓。这些史实共同反映的现象是

A.农业发达 B.商业空前繁荣

C.贸易繁荣 D.经济重心南移

13.有学者描写宋代泉州:“出自阿拉伯半岛到婆罗洲一线的珍珠、香料、棉布、胡椒、珍稀木材、海货以及舶来的食物与药品(比如海参与燕窝)纷至沓来;陶瓷、丝织品、钱币和其他金属制品流溢而出。”这反映了

A.民族交融推动榷场贸易 B.资本主义萌芽已经出现

C.海上丝绸之路贸易兴盛 D.全国经济重心开始南移

14.辛弃疾在《清玉案 元夕》中写道:“东风夜放花千树,更吹落,星如雨……众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”这反映了宋朝时期人们掌握和使用已较为娴熟的技术是

A.造纸术 B.火药

C.指南针 D.印刷术

15.如图是明朝状元赵秉忠的答卷,共2460字,字迹工整,无一涂改,上有万历皇帝批的六个大字:“第一甲第一名”,现为国家一级文物。该答卷的内容可能

A.标新立异,观点独到

B.引经据典,包罗万象

C.想象丰富,构思巧妙

D.恪守章句,文字对仗

16.宋朝将中枢机构运行改为行政、军事和财政三权分属中书门下、枢密院和三司。三者鼎足而立、彼此不相知。明太祖朱元璋登基后,也大刀阔斧地对中央行政机构——中书省下手……至此,历史上的君权和相权合二为一,皇帝兼理丞相职务。两朝的政治改革均旨在

A.加强皇权 B.维护统一 C.削弱地方 D.精兵简政

17.郑和下西洋后,明朝社会出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星楼胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻。反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。这表明郑和下西洋

A.增加政府财政收入 B.增进对亚非国家的了解

C.推动中国社会转型 D.促成明朝调整对外政策

18.明朝末年,李自成率领农民起义军进入中原以后,提出“均田免赋”口号,得到农民热烈拥护,队伍很快发展到100多万人。这恰好说明了明朝灭亡的原因是

A.经济落后 B.八股取士 C.政治腐败 D.君权强化

19.把握历史阶段特征有助于学好历史,以下时间轴中④对应的阶段特征是

A.政权分立与民族交融 B.繁荣与开放的时代

C.民族关系发展和社会变化 D.统一多民族封建国家的巩固与发展

20.乾隆五十八年,清政府颁布的章程规定,西藏的各级地方官员由驻藏大臣会同达赖、班禅共同选任,“事无大小,均应禀知驻藏大臣办理。”下列对此理解正确的是

A.剥夺了达赖和班禅的权利 B.有效加强了对西藏的管辖

C.稳定了西北部的边疆地区 D.妥善安置了漠西蒙古各部

21.《中国的边疆治理:挑战与创新》中写道:“在长期边疆治理实践的基础上,中国逐渐形成富有智慧的边疆治理方略以及各种因势而定的边疆治理方式。”与该论述相关的清朝史实是

A.设澎湖巡检司管理台湾 B.设宣政院管理西藏

C.设伊犁将军管理新疆 D.派戚继光抗击倭寇

22.该机构总揽军、政大权二端,真正成为执政的最高国家机关。机构统领者无日不被召见,无日不承命办事,出没于宫廷之间。皇帝行动所到的地方,他们也无不随从在侧。该机构完全置于皇帝的直接掌握之下,等于皇帝的私人秘书处。上述材料中的“机构”是

A.内阁 B.南书房 C.锦衣卫 D.军机处

23.1793年,英国马戛尔尼使团访华的礼物有天文仪器、地球仪、望远镜、旧火车模型、蒸汽机模型等;乾隆皇帝的回礼为玉器、漆器、丝织品和各色食品等。这折射出

A.君主专制制度走向顶峰 B.资本主义萌芽已经出现

C.科技文化进入总结阶段 D.清朝社会的衰落与危机

24.自明朝中期起,原产美洲的玉米、番薯、马铃薯通过海上商路传入中国。这些作物耐旱抗瘠,单位产量远超传统五谷,使得大量山地、丘陵被开垦为农田,显著提高了土地利用率,缓解了人口增长与耕地不足的矛盾。到清朝乾隆年间,番薯已成“民食之半”。这一现象主要反映了

A.中外交流促进农业发展 B.传统农业技术逐渐落后

C.国家鼓励种植海外作物 D.人地矛盾问题完全缓解

25.明朝中后期的一些科技巨著附有大量插图,为后世提供了宝贵的实证性资料。以下插图最有可能出自

农作物加工图 陶瓷制作图 煤炭采掘图

A.《齐民要术》 B.《天工开物》 C.《本草纲目》 D.《农政全书》

二、非选择题(共3小题,第26小题18分,第27小题16分,第28小题16分,共50分。)

26.(18分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 贞观年间,太宗对侍臣说:“君依于国,国依于民。刻民以奉君,犹割股以充腹,腹饱而身毙……夫(贪)欲盛则费广,费广则赋重,赋重则民愁,民愁则国危,国危则君丧。”

——摘自冯国超《中国皇帝大传:唐太宗传》

材料二

时间 事件

开元三年 (715年) 规定封家(食封贵族)的租调改归政府统一征收,抑制食封贵族的势力。

开元四年 (716年) 玄宗对吏部选用的县令亲自加以复试,结果有45人因不合格而被淘汰。减少了官员冗余,保证了行政效率。

开元九年 (721年) 玄宗任命宇文融为劝农使,在各地大力检括逃户和籍外占田,增加了政府收入。

开元二十六年 (738年) 玄宗下令:“天下州县,每乡之内,各里置一学,仍择师资,令其教授。”促进了文化的发展。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐太宗的统治思想。为此,他推行了什么措施?(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐玄宗的统治政策。并分析这些政策带来的影响。(8分)

(3)请你综合上述材料并结合所学知识,拟定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(6分,要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

27.(16分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 辽宋夏金元在边疆开拓方面取得了显著成效,而元朝不仅版图辽阔,对边疆的控制也更为强化。对东南、云南、吐蕃等边远地区,元朝都因地制宜实施了有效行政管理。

材料二 清朝前期,统治者经略边疆,完成统一大业,奠定了作为近代领土国家的版图,以汉族为主体的各民族间的政治、经济、文化等联系愈益紧密。清朝皇帝得意的宣称:“中国之一统始于秦氏,塞外之一统始于元氏,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”

——袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料三 明清时期,统一的多民族国家不断巩固和发展,中华民族多元一体格局渐趋稳定。……清朝通过大规模的改土归流以及盟旗制度、册封制度、驻藏大臣等措施,有效维护了国家统一,增强了各族人民的政治认同,进一步夯实了中华民族认同的政治基础。

——人民出版社《民族大团结》

(1)根据材料一并结合所学,举例说明元朝“因地制宜”的边疆管理措施。(6分)

(2)根据材料二结合所学知识,列举清朝前期经略边疆管理措施(至少2项)。简述清朝前期经略边疆对国家版图的意义。(6分)

(3)根据上述材料,并结合所学知识,谈一谈你对中华民族多元一体的认识。(4分)

28.(16分)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在开皇中废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。开皇三年正月,“诏举贤良”,开皇十八年,“诏……以志行修谨、清平干济二科举人”。

——据白寿彝《中国通史》

(1)结合所学知识,材料一中“开皇”所指的统治者是谁?简要说明其统治时期选官制度的主要变化。这一选官制度在武则天统治时期又是如何发展的?(6分)

材料二 元灭南宋之后,版图辽阔,超出汉、唐。为管理这样广袤的疆土,元朝逐渐形成一套行省制度。因中央宰相机构为中书省,派高级官员外出镇遇地方,称“行中书省事”,简称行省。起初行省带有比较明显的中央派出机构色彩,至忽必烈后期已基本上转变为地方常设的最高行政机构,全国逐渐形成10个行省,皆“掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都(中书)省为表里……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运,军国重事,无不领之”。在邻近首都大都的河北、山西、山东等地区,不设行省,由中书省直辖,称为“腹里”。

——上述材料均摘编自张帆《中国古代简史》等

(2)根据材料二,指出元朝行省的性质变化,并结合所学知识概括实行行省制度的意义。(6分)

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你从“国家统一是中华民族的主旋律”中得到的启示。(4分)

七年级历史单元作业参考答案及评分标准

(2025年7月)

一、单项选择题(共25小题,每小题2分,共50分。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案 A D B C A B C D C A A D C

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

答案 B D A B C D B C D D A B

二、非选择题(共3小题,第26小题18 分,第27小题16分,第28小题16分,共50分。

26.(18分)(1)以民为本。(与民休息)(2分)关注民间疾苦,减轻百姓的田租和劳役负担,鼓励发展农业生产。(2分)

(2)规定封家(食封贵族)的租调改归政府统一征收;整顿吏治;重视农业发展;注重文教发展。(4分)抑制食封贵族的势力;减少了官员冗余,保证了行政效率;增加了政府收入;促进了文化的发展。(4分)

(3)【示例】

观点:形成了盛世局面。(2分)

论述:唐太宗在位20多年,开创了唐朝的繁荣局面。他吸取隋朝速亡的历史教训,励精图治,勤于政事,澄清吏治,虚心纳谏,从善如流,戒奢从简,施行与民休息的政策。并广纳贤才,知人善任,推行了一系列革新的措施。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,历史上称为“贞观之治”;唐玄宗即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能,实行了一系列改革,唐玄宗在位的前期,年号为“开元”,当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。(4分)

【在上述示例之外,其他观点只要是符合唯物史观的正确观点,并且论述符合要求,就可得分】

27.(16分)(1)在东南地区设置湖巡检司,加强了对台湾地区的管理;在云南设置了行省;在中央设宣政院管理西藏地区。(6分)

(2)平定准噶尔叛乱、册封达赖、在西藏设置驻藏大臣、设置伊犁将军等(4分,答出其中2点即可)。国家领土版图得到进一步开拓和巩固,奠定了近代中国领土的版图。(2分)

(3)中华民族多元一体是我国各民族在长期的交往、交流历史发展过程中形成的;中华民族多元一体的优势,使中华民族成为具有强大包容性、凝聚力和创造力的伟大民族等。(4分,言之有理即可酌情赋分)

28.(16分)(1)隋文帝。(杨坚)(2分)由重门第的九品中正制到通过考试选士的科举制度。(2分)创立殿试,亲自面试考生。(2分)

(2)由中央派出机构到地方常设最高行政机构。(2分)行省制加强了中央集权;巩固了国家统一;促进了民族交融;推动了多民族国家的发展进程等。(4分,言之有理答出2点即可)

(3)国家统一是历史发展的必然趋势;维护国家统一是中华儿女的共同追求和共同愿望;我们要坚决维护国家统一,为实现中华民族伟大复兴而奋斗等。(4分,言之有理答出2点即可)

同课章节目录