山东省菏泽市2024-2025学年七年级下学期7月期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市2024-2025学年七年级下学期7月期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-08 14:48:18 | ||

图片预览

文档简介

2024—2025学年度第二学期期末质量检测

七年级历史试题

一、选择题:共20小题,每小题1分,共20分。

1. 《陈书 后主纪》载,589年,陈后主的军队战败,“城内文武百司皆遁出……及夜,(后主)为隋军所持”,该记载可用来说明隋朝( )

A. 统一全国的过程 B. 炀帝穷兵黩武

C. 发展经济的措施 D. 农民起义频发

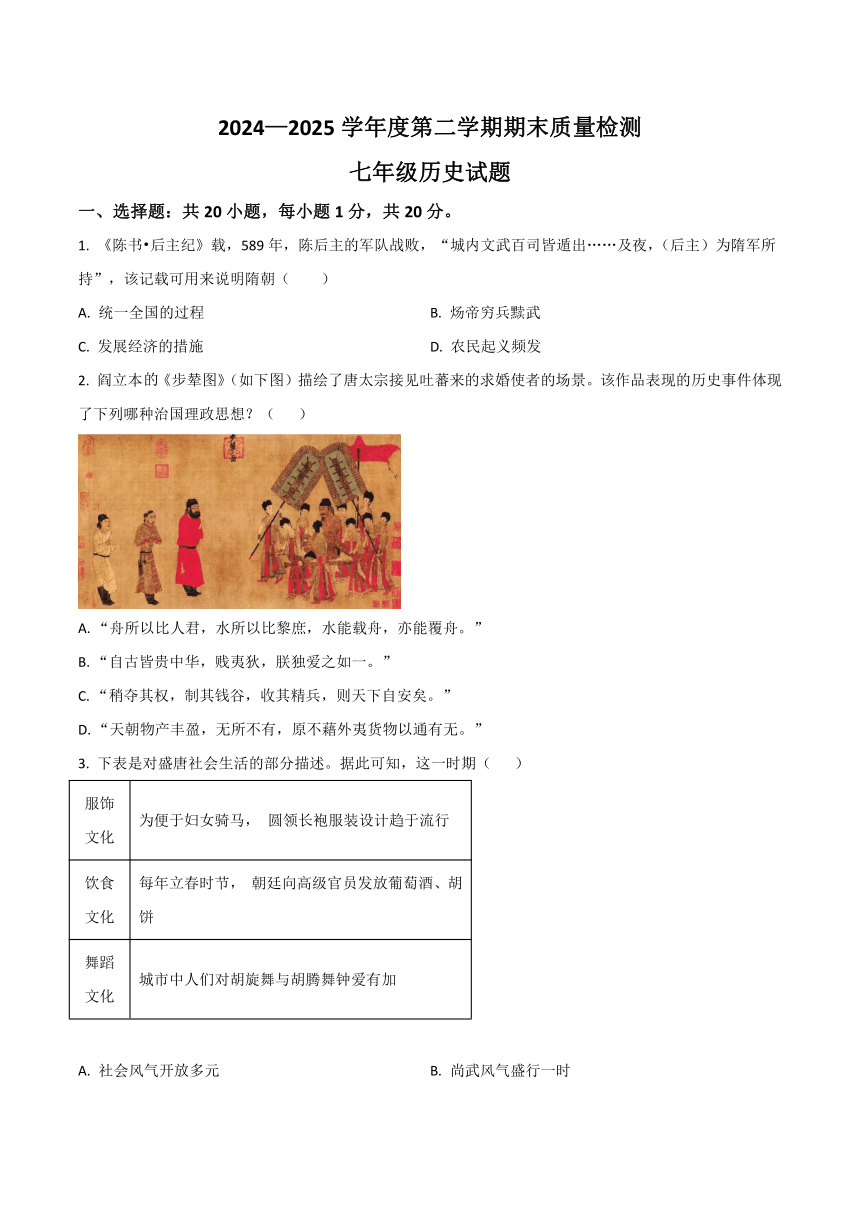

2. 阎立本《步辇图》(如下图)描绘了唐太宗接见吐蕃来的求婚使者的场景。该作品表现的历史事件体现了下列哪种治国理政思想?( )

A. “舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

B. “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

C. “稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

D. “天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”

3. 下表是对盛唐社会生活的部分描述。据此可知,这一时期( )

服饰文化 为便于妇女骑马, 圆领长袍服装设计趋于流行

饮食文化 每年立春时节, 朝廷向高级官员发放葡萄酒、胡饼

舞蹈文化 城市中人们对胡旋舞与胡腾舞钟爱有加

A. 社会风气开放多元 B. 尚武风气盛行一时

C. 城市生活日益丰富 D. 中外交往颇为活跃

4. “以姚崇、宋璟为相,廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”历史上称这段时期为

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

5. 有史学家认为,从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者解决这两大问题分别是通过( )

A. 八股取士和文字狱 B. 科举制和三省六部制

C. 八股取士和通判制度 D. 科举制和行省制

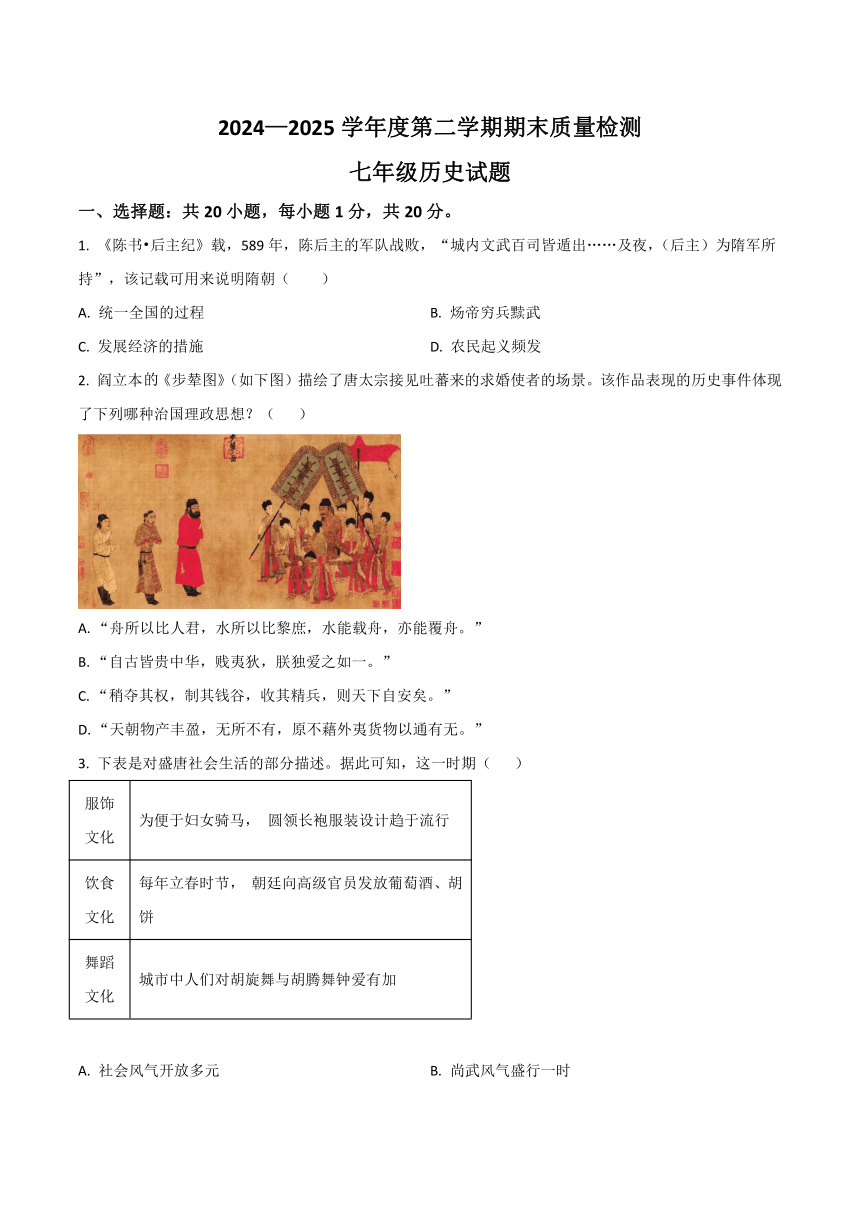

6. 下图为中国古代时间轴,其中阶段③的特征是( )

A. 繁荣与开放的时代 B. 民族关系发展和社会变化

C. 统一多民族国家的巩固与发展 D. 统一多民族国家的建立和巩固

7. “及范阳节度使安禄山反,犯京师,天子之兵弱不能抗,遂陷两京。肃宗起灵武,而诸镇之兵共起诛贼。”材料所述历史事件导致了( )

A. 隋朝灭亡 B. 唐朝由盛转衰 C. 宋朝建立 D. 金与南宋对峙

8. 建构结构图是历史学习的重要方法之一。如下图的空白“?”处应填充的内容为( )

宋太祖 设置通判 ?

设置转运使

派文官任知州

A. 推动了文化昌盛 B. 促进了贸易发展

C. 强化了中央集权 D. 增强了军事力量

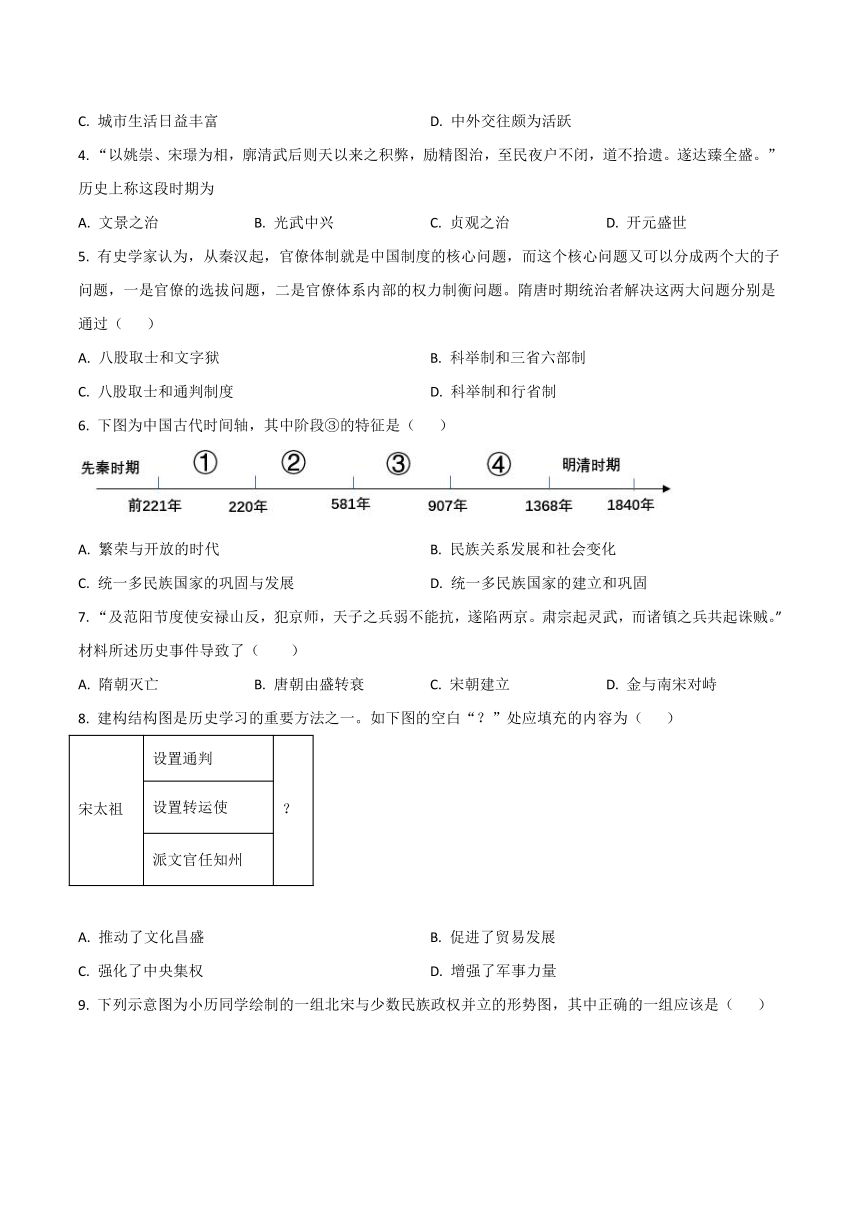

9. 下列示意图为小历同学绘制的一组北宋与少数民族政权并立的形势图,其中正确的一组应该是( )

A. B.

C. D.

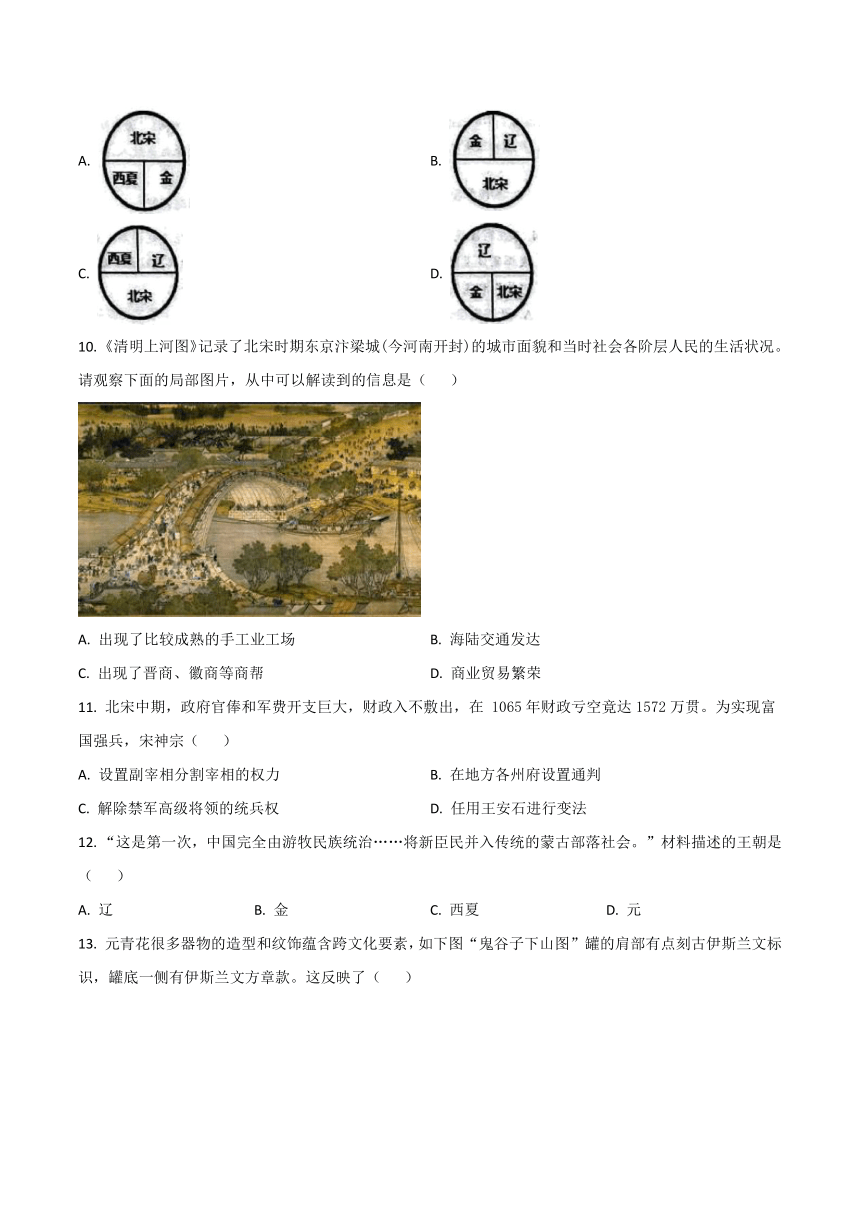

10. 《清明上河图》记录了北宋时期东京汴梁城(今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。请观察下面的局部图片,从中可以解读到的信息是( )

A. 出现了比较成熟的手工业工场 B. 海陆交通发达

C. 出现了晋商、徽商等商帮 D. 商业贸易繁荣

11. 北宋中期,政府官俸和军费开支巨大,财政入不敷出,在 1065年财政亏空竟达1572万贯。为实现富国强兵,宋神宗( )

A. 设置副宰相分割宰相的权力 B. 在地方各州府设置通判

C. 解除禁军高级将领的统兵权 D. 任用王安石进行变法

12. “这是第一次,中国完全由游牧民族统治……将新臣民并入传统的蒙古部落社会。”材料描述的王朝是( )

A. 辽 B. 金 C. 西夏 D. 元

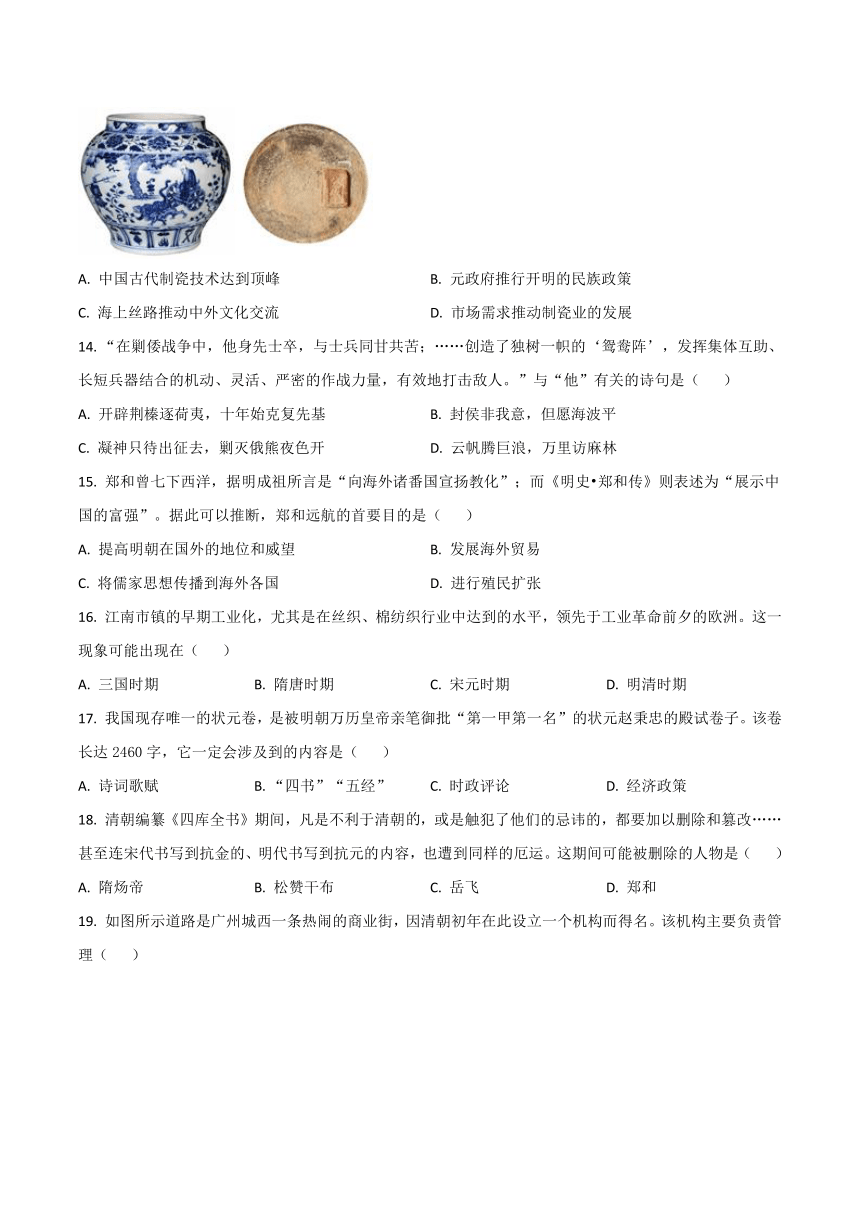

13. 元青花很多器物的造型和纹饰蕴含跨文化要素,如下图“鬼谷子下山图”罐的肩部有点刻古伊斯兰文标识,罐底一侧有伊斯兰文方章款。这反映了( )

A. 中国古代制瓷技术达到顶峰 B. 元政府推行开明的民族政策

C. 海上丝路推动中外文化交流 D. 市场需求推动制瓷业的发展

14. “在剿倭战争中,他身先士卒,与士兵同甘共苦;……创造了独树一帜的‘鸳鸯阵’,发挥集体互助、长短兵器结合的机动、灵活、严密的作战力量,有效地打击敌人。”与“他”有关的诗句是( )

A. 开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基 B. 封侯非我意,但愿海波平

C. 凝神只待出征去,剿灭俄熊夜色开 D. 云帆腾巨浪,万里访麻林

15. 郑和曾七下西洋,据明成祖所言是“向海外诸番国宣扬教化”;而《明史 郑和传》则表述为“展示中国的富强”。据此可以推断,郑和远航的首要目的是( )

A. 提高明朝在国外的地位和威望 B. 发展海外贸易

C. 将儒家思想传播到海外各国 D. 进行殖民扩张

16. 江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。这一现象可能出现在( )

A. 三国时期 B. 隋唐时期 C. 宋元时期 D. 明清时期

17. 我国现存唯一的状元卷,是被明朝万历皇帝亲笔御批“第一甲第一名”的状元赵秉忠的殿试卷子。该卷长达2460字,它一定会涉及到的内容是( )

A. 诗词歌赋 B. “四书”“五经” C. 时政评论 D. 经济政策

18. 清朝编纂《四库全书》期间,凡是不利于清朝,或是触犯了他们的忌讳的,都要加以删除和篡改……甚至连宋代书写到抗金的、明代书写到抗元的内容,也遭到同样的厄运。这期间可能被删除的人物是( )

A. 隋炀帝 B. 松赞干布 C. 岳飞 D. 郑和

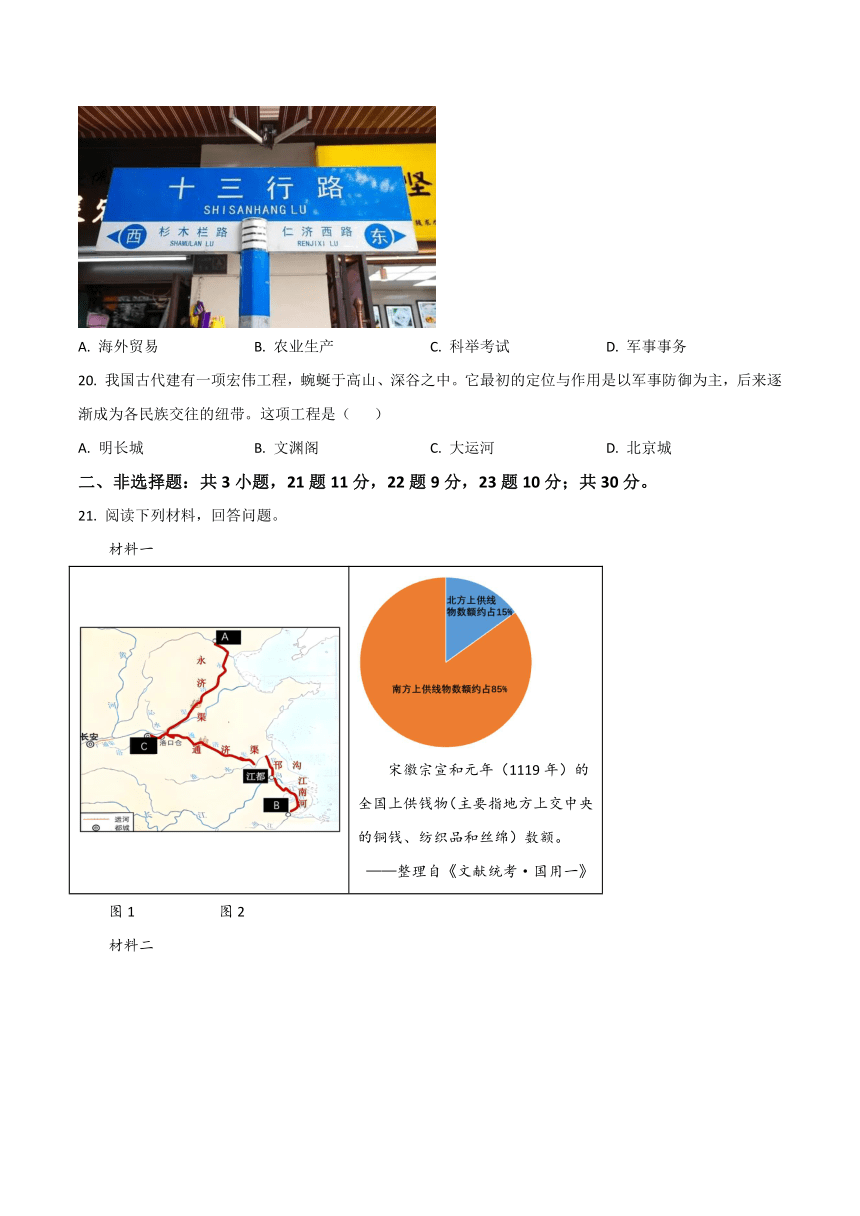

19. 如图所示道路是广州城西一条热闹的商业街,因清朝初年在此设立一个机构而得名。该机构主要负责管理( )

A. 海外贸易 B. 农业生产 C. 科举考试 D. 军事事务

20. 我国古代建有一项宏伟工程,蜿蜒于高山、深谷之中。它最初的定位与作用是以军事防御为主,后来逐渐成为各民族交往的纽带。这项工程是( )

A. 明长城 B. 文渊阁 C. 大运河 D. 北京城

二、非选择题:共3小题,21题11分,22题9分,23题10分;共30分。

21. 阅读下列材料,回答问题。

材料一

宋徽宗宣和元年(1119年)的全国上供钱物(主要指地方上交中央的铜钱、纺织品和丝绵)数额。 ——整理自《文献统考·国用一》

图1 图2

材料二

材料三 在古代历史上,“中国”一词既是地域概念,又用来指称政权,同时又是一种美称。不仅汉族政权自称“中国”,少数民族政权也自称“中国”,“中国”的概念存在一种复数现象。元朝实现了从复数“中国”到单数“中国”的转变。

——摘自《从复数“中国”到单数“中国”》

材料四 中华民族多元一体是不可分割的整体。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史。我国各民族交往交流交融中,逐步形成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的多元一体格局,构建了一荣俱荣、一损俱损的中华民族命运共同体。

——《牢固树立中华民族多元一体格局观,铸牢中华民族共同体意识》

(1)据材料一结合所学,分别写出图1中A、C两个地点的名称。

(2)图2图文材料反映的是什么历史现象?该现象最后完成于哪个朝代?

(3)将图中的D、E政权名称补充完整。指出辽、北宋间的盟约名称及E政权和南宋之间的分界线。概括辽宋夏金元时期民族关系的特点。

(4)根据材料三结合所学,指出“元朝实现了从复数‘中国’到单数‘中国’的转变”的标志性历史事件。

(5)结合材料四,谈谈你对我国统一多民族国家发展的认识。

22. 统一是国家发展的基础和核心,维护并加强国家统一一直是中国历史演进的主题。阅读下列材料,回答问题。

材料一 我国古代疆域变化图

材料二 罢丞相不设,析中书省之政归六部。

——《职官志》

倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁。这一说法用来讲明清两代是可以的。

——黄仁宇《中国大历史》

材料三 边疆是中国这个统一多民族国家不可分割的部分。边疆的发展关系到国家发展大局,边疆的稳定关系到国家稳定大局。中国历史发展进程充分证明,内地和边疆对于中国这样一个统一多民族国家来说具有同等重要的地位。“宁失千军,不失寸土”这个古训,至今仍有现实意义。

——马大正《不断深化中国古代边疆治理研究》

材料四 清朝前期,统治者经略边疆,完成统一大业,奠定了近代领土国家的版图基础。以汉族为主体的各民族间的政治、经济、文化等联系愈益紧密。清朝皇帝曾得意地宣称:“是中国之一统始于秦氏,而塞外之一统始于元代,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

(1)根据材料一并结合所学,指出元朝、清朝对我国西北地区的统治分别有何创新(设置机构)。元世祖为加强对辽阔疆域的有效管辖实行了什么制度?

(2)据材料二结合明清时期史实,说明“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(3)根据材料三并结合所学,举两例说明清朝前期中国为了维护国家统一,“宁失千军,不失寸土”。

(4)根据材料四,简述清朝前期经略边疆对国家版图的意义。

(5)综合上述材料,请你为我国统一多民族国家发展提出一点合理化建议。

23. 文化自信是一个国家发展的持久力量。阅读下列材料,回答问题。

材料一 隋唐时期的中外交流,更为积极的表现为文化的相互影响……形成了由内向外——隋唐向周边、由外向内——周边向唐朝的互动、辐射,带来了文化融合的多元格局。

——袁行霈《中华文明史 第三卷》

材料二 人类的世界因为这三种发明而为之改观。首先是在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而由此又引出了不计其数的变化。国此,人类的文明也得到了极大的发展。

——[英国]培根

材料三

(1)依据材料一分析,隋唐时期中外交流的特点是什么?结合所学知识,分别列举出一例“由内向外”“由外向内”的史实。

(2)据材料二结合所学知识,分析“在战争中”“在航行方面”改变人类世界的发明分别指什么。

(3)材料三中属于科技类著作的是___________(填写序号)。并从材料三中任选一部非科技类著作,结合所学知识说明该著作在中国文化中的历史地位。

(4)综合上述材料,谈谈你获得了哪些感悟。

2024—2025学年度第二学期期末质量检测

七年级历史答案

一、选择题:共20小题,每小题1分,共20分。

【1题答案】

【答案】A

【2题答案】

【答案】B

【3题答案】

【答案】A

【4题答案】

【答案】D

【5题答案】

【答案】B

【6题答案】

【答案】A

【7题答案】

【答案】B

【8题答案】

【答案】C

【9题答案】

【答案】C

【10题答案】

【答案】D

【11题答案】

【答案】D

【12题答案】

【答案】D

【13题答案】

【答案】C

【14题答案】

【答案】B

【15题答案】

【答案】A

【16题答案】

【答案】D

【17题答案】

【答案】B

【18题答案】

【答案】C

【19题答案】

【答案】A

【20题答案】

【答案】A

二、非选择题:共3小题,21题11分,22题9分,23题10分;共30分。

【21题答案】

【答案】(1)A:涿郡;C:余杭郡。

(2)经济重心南移;南宋。

(3)D:五代;E:金。盟约:澶渊之盟。分界线:淮水至大散关一线。

特点:民族政权并立,民族交融加强

(4)元朝统一全国。 (5)统一多民族国家的发展是各民族不断交往交流交融的结果,各民族共同缔造了中华文明,我们应维护国家统一,促进各民族共同发展。

【22题答案】

【答案】(1)元朝:设置北庭都元帅府;清朝:设置伊犁将军。制度:行省制度。

(2)明朝废除丞相制度,权分六部;清朝设立军机处,军国大事由皇帝一人裁决。

(3)康熙帝平定准噶尔部叛乱;乾隆帝平定大、小和卓叛乱。

(4)奠定了近代中国领土国家的版图基础。

(5)坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣;坚决维护国家领土完整和主权统一。

【23题答案】

【答案】(1)特点:文化相互影响,形成互动、辐射的多元格局。

由内向外:鉴真东渡日本传播佛法;

由外向内:玄奘西行天竺求取佛经

(2)在战争中:火药;在航行方面:指南针

(3)③。

示例:《资治通鉴》是一部编年体通史巨著,记载了从战国到五代历史,对研究古代历史有重要参考价值

(4)感悟:文化自信是国家发展的重要力量;中外文化交流促进文明发展;科技发明推动人类进步

七年级历史试题

一、选择题:共20小题,每小题1分,共20分。

1. 《陈书 后主纪》载,589年,陈后主的军队战败,“城内文武百司皆遁出……及夜,(后主)为隋军所持”,该记载可用来说明隋朝( )

A. 统一全国的过程 B. 炀帝穷兵黩武

C. 发展经济的措施 D. 农民起义频发

2. 阎立本《步辇图》(如下图)描绘了唐太宗接见吐蕃来的求婚使者的场景。该作品表现的历史事件体现了下列哪种治国理政思想?( )

A. “舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

B. “自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

C. “稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

D. “天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”

3. 下表是对盛唐社会生活的部分描述。据此可知,这一时期( )

服饰文化 为便于妇女骑马, 圆领长袍服装设计趋于流行

饮食文化 每年立春时节, 朝廷向高级官员发放葡萄酒、胡饼

舞蹈文化 城市中人们对胡旋舞与胡腾舞钟爱有加

A. 社会风气开放多元 B. 尚武风气盛行一时

C. 城市生活日益丰富 D. 中外交往颇为活跃

4. “以姚崇、宋璟为相,廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”历史上称这段时期为

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 贞观之治 D. 开元盛世

5. 有史学家认为,从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡问题。隋唐时期统治者解决这两大问题分别是通过( )

A. 八股取士和文字狱 B. 科举制和三省六部制

C. 八股取士和通判制度 D. 科举制和行省制

6. 下图为中国古代时间轴,其中阶段③的特征是( )

A. 繁荣与开放的时代 B. 民族关系发展和社会变化

C. 统一多民族国家的巩固与发展 D. 统一多民族国家的建立和巩固

7. “及范阳节度使安禄山反,犯京师,天子之兵弱不能抗,遂陷两京。肃宗起灵武,而诸镇之兵共起诛贼。”材料所述历史事件导致了( )

A. 隋朝灭亡 B. 唐朝由盛转衰 C. 宋朝建立 D. 金与南宋对峙

8. 建构结构图是历史学习的重要方法之一。如下图的空白“?”处应填充的内容为( )

宋太祖 设置通判 ?

设置转运使

派文官任知州

A. 推动了文化昌盛 B. 促进了贸易发展

C. 强化了中央集权 D. 增强了军事力量

9. 下列示意图为小历同学绘制的一组北宋与少数民族政权并立的形势图,其中正确的一组应该是( )

A. B.

C. D.

10. 《清明上河图》记录了北宋时期东京汴梁城(今河南开封)的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。请观察下面的局部图片,从中可以解读到的信息是( )

A. 出现了比较成熟的手工业工场 B. 海陆交通发达

C. 出现了晋商、徽商等商帮 D. 商业贸易繁荣

11. 北宋中期,政府官俸和军费开支巨大,财政入不敷出,在 1065年财政亏空竟达1572万贯。为实现富国强兵,宋神宗( )

A. 设置副宰相分割宰相的权力 B. 在地方各州府设置通判

C. 解除禁军高级将领的统兵权 D. 任用王安石进行变法

12. “这是第一次,中国完全由游牧民族统治……将新臣民并入传统的蒙古部落社会。”材料描述的王朝是( )

A. 辽 B. 金 C. 西夏 D. 元

13. 元青花很多器物的造型和纹饰蕴含跨文化要素,如下图“鬼谷子下山图”罐的肩部有点刻古伊斯兰文标识,罐底一侧有伊斯兰文方章款。这反映了( )

A. 中国古代制瓷技术达到顶峰 B. 元政府推行开明的民族政策

C. 海上丝路推动中外文化交流 D. 市场需求推动制瓷业的发展

14. “在剿倭战争中,他身先士卒,与士兵同甘共苦;……创造了独树一帜的‘鸳鸯阵’,发挥集体互助、长短兵器结合的机动、灵活、严密的作战力量,有效地打击敌人。”与“他”有关的诗句是( )

A. 开辟荆榛逐荷夷,十年始克复先基 B. 封侯非我意,但愿海波平

C. 凝神只待出征去,剿灭俄熊夜色开 D. 云帆腾巨浪,万里访麻林

15. 郑和曾七下西洋,据明成祖所言是“向海外诸番国宣扬教化”;而《明史 郑和传》则表述为“展示中国的富强”。据此可以推断,郑和远航的首要目的是( )

A. 提高明朝在国外的地位和威望 B. 发展海外贸易

C. 将儒家思想传播到海外各国 D. 进行殖民扩张

16. 江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织、棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。这一现象可能出现在( )

A. 三国时期 B. 隋唐时期 C. 宋元时期 D. 明清时期

17. 我国现存唯一的状元卷,是被明朝万历皇帝亲笔御批“第一甲第一名”的状元赵秉忠的殿试卷子。该卷长达2460字,它一定会涉及到的内容是( )

A. 诗词歌赋 B. “四书”“五经” C. 时政评论 D. 经济政策

18. 清朝编纂《四库全书》期间,凡是不利于清朝,或是触犯了他们的忌讳的,都要加以删除和篡改……甚至连宋代书写到抗金的、明代书写到抗元的内容,也遭到同样的厄运。这期间可能被删除的人物是( )

A. 隋炀帝 B. 松赞干布 C. 岳飞 D. 郑和

19. 如图所示道路是广州城西一条热闹的商业街,因清朝初年在此设立一个机构而得名。该机构主要负责管理( )

A. 海外贸易 B. 农业生产 C. 科举考试 D. 军事事务

20. 我国古代建有一项宏伟工程,蜿蜒于高山、深谷之中。它最初的定位与作用是以军事防御为主,后来逐渐成为各民族交往的纽带。这项工程是( )

A. 明长城 B. 文渊阁 C. 大运河 D. 北京城

二、非选择题:共3小题,21题11分,22题9分,23题10分;共30分。

21. 阅读下列材料,回答问题。

材料一

宋徽宗宣和元年(1119年)的全国上供钱物(主要指地方上交中央的铜钱、纺织品和丝绵)数额。 ——整理自《文献统考·国用一》

图1 图2

材料二

材料三 在古代历史上,“中国”一词既是地域概念,又用来指称政权,同时又是一种美称。不仅汉族政权自称“中国”,少数民族政权也自称“中国”,“中国”的概念存在一种复数现象。元朝实现了从复数“中国”到单数“中国”的转变。

——摘自《从复数“中国”到单数“中国”》

材料四 中华民族多元一体是不可分割的整体。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史。我国各民族交往交流交融中,逐步形成了你中有我、我中有你、谁也离不开谁的多元一体格局,构建了一荣俱荣、一损俱损的中华民族命运共同体。

——《牢固树立中华民族多元一体格局观,铸牢中华民族共同体意识》

(1)据材料一结合所学,分别写出图1中A、C两个地点的名称。

(2)图2图文材料反映的是什么历史现象?该现象最后完成于哪个朝代?

(3)将图中的D、E政权名称补充完整。指出辽、北宋间的盟约名称及E政权和南宋之间的分界线。概括辽宋夏金元时期民族关系的特点。

(4)根据材料三结合所学,指出“元朝实现了从复数‘中国’到单数‘中国’的转变”的标志性历史事件。

(5)结合材料四,谈谈你对我国统一多民族国家发展的认识。

22. 统一是国家发展的基础和核心,维护并加强国家统一一直是中国历史演进的主题。阅读下列材料,回答问题。

材料一 我国古代疆域变化图

材料二 罢丞相不设,析中书省之政归六部。

——《职官志》

倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁。这一说法用来讲明清两代是可以的。

——黄仁宇《中国大历史》

材料三 边疆是中国这个统一多民族国家不可分割的部分。边疆的发展关系到国家发展大局,边疆的稳定关系到国家稳定大局。中国历史发展进程充分证明,内地和边疆对于中国这样一个统一多民族国家来说具有同等重要的地位。“宁失千军,不失寸土”这个古训,至今仍有现实意义。

——马大正《不断深化中国古代边疆治理研究》

材料四 清朝前期,统治者经略边疆,完成统一大业,奠定了近代领土国家的版图基础。以汉族为主体的各民族间的政治、经济、文化等联系愈益紧密。清朝皇帝曾得意地宣称:“是中国之一统始于秦氏,而塞外之一统始于元代,而极盛于我朝。自古中外一家,幅员极广,未有如我朝者也。”

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

(1)根据材料一并结合所学,指出元朝、清朝对我国西北地区的统治分别有何创新(设置机构)。元世祖为加强对辽阔疆域的有效管辖实行了什么制度?

(2)据材料二结合明清时期史实,说明“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(3)根据材料三并结合所学,举两例说明清朝前期中国为了维护国家统一,“宁失千军,不失寸土”。

(4)根据材料四,简述清朝前期经略边疆对国家版图的意义。

(5)综合上述材料,请你为我国统一多民族国家发展提出一点合理化建议。

23. 文化自信是一个国家发展的持久力量。阅读下列材料,回答问题。

材料一 隋唐时期的中外交流,更为积极的表现为文化的相互影响……形成了由内向外——隋唐向周边、由外向内——周边向唐朝的互动、辐射,带来了文化融合的多元格局。

——袁行霈《中华文明史 第三卷》

材料二 人类的世界因为这三种发明而为之改观。首先是在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而由此又引出了不计其数的变化。国此,人类的文明也得到了极大的发展。

——[英国]培根

材料三

(1)依据材料一分析,隋唐时期中外交流的特点是什么?结合所学知识,分别列举出一例“由内向外”“由外向内”的史实。

(2)据材料二结合所学知识,分析“在战争中”“在航行方面”改变人类世界的发明分别指什么。

(3)材料三中属于科技类著作的是___________(填写序号)。并从材料三中任选一部非科技类著作,结合所学知识说明该著作在中国文化中的历史地位。

(4)综合上述材料,谈谈你获得了哪些感悟。

2024—2025学年度第二学期期末质量检测

七年级历史答案

一、选择题:共20小题,每小题1分,共20分。

【1题答案】

【答案】A

【2题答案】

【答案】B

【3题答案】

【答案】A

【4题答案】

【答案】D

【5题答案】

【答案】B

【6题答案】

【答案】A

【7题答案】

【答案】B

【8题答案】

【答案】C

【9题答案】

【答案】C

【10题答案】

【答案】D

【11题答案】

【答案】D

【12题答案】

【答案】D

【13题答案】

【答案】C

【14题答案】

【答案】B

【15题答案】

【答案】A

【16题答案】

【答案】D

【17题答案】

【答案】B

【18题答案】

【答案】C

【19题答案】

【答案】A

【20题答案】

【答案】A

二、非选择题:共3小题,21题11分,22题9分,23题10分;共30分。

【21题答案】

【答案】(1)A:涿郡;C:余杭郡。

(2)经济重心南移;南宋。

(3)D:五代;E:金。盟约:澶渊之盟。分界线:淮水至大散关一线。

特点:民族政权并立,民族交融加强

(4)元朝统一全国。 (5)统一多民族国家的发展是各民族不断交往交流交融的结果,各民族共同缔造了中华文明,我们应维护国家统一,促进各民族共同发展。

【22题答案】

【答案】(1)元朝:设置北庭都元帅府;清朝:设置伊犁将军。制度:行省制度。

(2)明朝废除丞相制度,权分六部;清朝设立军机处,军国大事由皇帝一人裁决。

(3)康熙帝平定准噶尔部叛乱;乾隆帝平定大、小和卓叛乱。

(4)奠定了近代中国领土国家的版图基础。

(5)坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣;坚决维护国家领土完整和主权统一。

【23题答案】

【答案】(1)特点:文化相互影响,形成互动、辐射的多元格局。

由内向外:鉴真东渡日本传播佛法;

由外向内:玄奘西行天竺求取佛经

(2)在战争中:火药;在航行方面:指南针

(3)③。

示例:《资治通鉴》是一部编年体通史巨著,记载了从战国到五代历史,对研究古代历史有重要参考价值

(4)感悟:文化自信是国家发展的重要力量;中外文化交流促进文明发展;科技发明推动人类进步

同课章节目录