5.3 汽化和液化 教案教科版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 5.3 汽化和液化 教案教科版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 89.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-09 07:22:26 | ||

图片预览

文档简介

《汽化和液化》教学设计

一、教学背景分析

(一)教材分析

通过前面两节课的学习,学生已经知道了温度的概念、温度计的使用方法, 知道了自然界的物质通常存在的三种状态及熔化和凝固。这些知识都为本节课的 学习做了充足的准备。本节课讲述汽化和液化的方法及条件,这些内容与生产生 活息息相关。教学中要引导学生充分结合身边的事例,再通过演示实验和探究实 验了解汽化和液化过程中的吸热和放热现象,通过熟悉的沸腾(烧开水)现象, 研究水在沸腾时的特征,进而推广到其他液体。

(二)学情分析

经过前面的学习,学生对固态与液态的相互转化已有较深的认识。同时,基 于小学科学课程的学习,学生对水沸腾、水蒸发、露珠等现象也有一定的认知经 验,但对这些现象的形成过程的认知还比较模糊,仅停留在温度变化和水的形态 变化之间,没有深入到“温度变化导致物体状态的变化,物态变化过程伴随能量 的转移 ”中来。

学生已经学会了正确使用温度计,掌握了两种相反的物态变化方式——熔化 和凝固,同时也具备了初步的实验探究能力。他们对物理现象具有直觉的兴趣, 对物理活动具有操作的兴趣,他们喜欢活跃的课堂形式,热衷讨论、归纳、分析、 争辩等思维活动,兴趣广泛,求知欲强。但他们也易于用生活观念代替物理概念, 学习物理的思维障碍表现为凝固性、片面性和干扰性。为了克服学生的思维障碍, 教学中应多让学生接触真实、具体的物理情境,提高从真实、具体的物理情境中 获得信息的辨识能力,让学生暴露出错误观念并加以纠正。

二、教学设计思路

引导学生了解水的汽化和液化两种物态变化。指导学生探究、观察水的沸腾, 会用表格、图像的方式记录实验数据,会归纳总结沸腾时温度变化的规律,得出 沸点的定义。引导学生利用身边的实例及生活经验,理解影响蒸发快慢的因素。

通过实验探究,让学生了解水沸腾时的现象及特征。应用对比法分析蒸发与 沸腾,深刻认识这两种汽化现象的异同。通过对生活现象的分析,认识影响蒸发 快慢的因素,并意识到探究这几种因素分别如何影响蒸发快慢时,必须运用控制

变量法。同时,了解除了温度、表面积和液面空气流动快慢这三个因素外,还有 其他因素影响蒸发的快慢。指导学生运用汽化、液化的规律分析、解决生产生活 中的问题。

三、教学目标

【物理观念】能够从微观层面认识物质在气态与液态间的转变,知道物质的 汽化和液化现象及汽化和液化中的吸热与放热,能区别沸腾和蒸发现象。

【科学思维】知道沸腾图像的物理含义,进一步体会图像在探究物理规律中 的作用。

【科学探究】通过探究实验,能够用图像描述水沸腾前后温度的变化情况。

【科学态度与责任】能从汽化和液化的角度解释自然界或生活中一些简单的 物态变化现象,形成从物理学视角认识世界的意识。

四、教学重难点

(一)教学重点

实验探究水沸腾的规律。

(二)教学难点

汽化和液化中的吸热与放热情况。

五、教学过程

(一)新课引入

1. 用毛笔蘸水在黑板上写下“物态变化 ”几个字,一会儿水干了。提问: 水去哪里了?

2. 展示水壶烧水,水沸腾且水会慢慢变少。提问:水去哪里了?

3. 将玻璃板靠近沸腾的水,玻璃板出现水珠。提问:玻璃板上的水从哪儿 来的?

师生共同得出汽化和液化的概念,并明确液化是汽化的逆过程。

设计意图:利用实验创设情境,激发学生的兴趣和求知欲,建构汽化和液化 的概念。

(二)新课教学

问题一:水的沸腾

你认真观察过水的沸腾吗?水在沸腾时有什么特征?水沸腾后如果继续加

热,温度会不会越来越高?水沸腾后如果停止加热,还会继续沸腾吗? 活动 1 :探究水沸腾前后温度变化的特点。

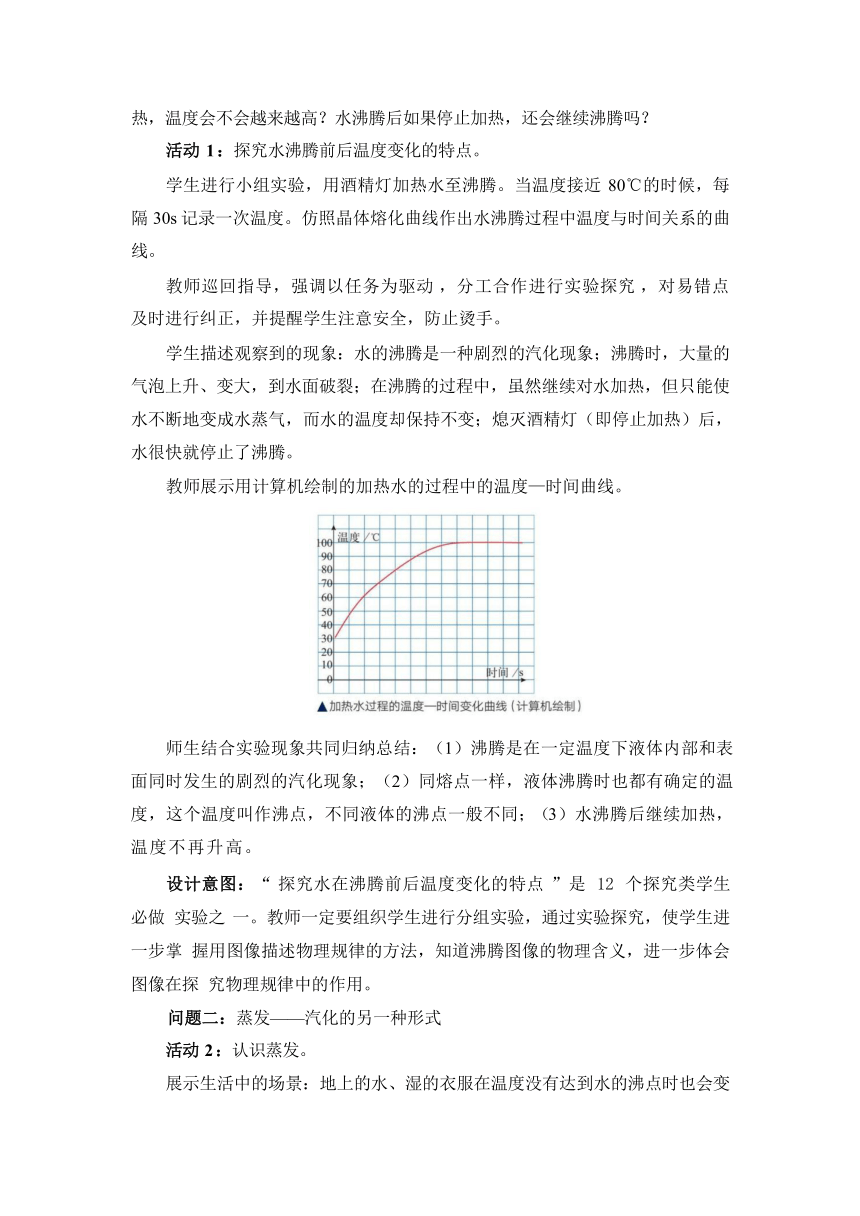

学生进行小组实验,用酒精灯加热水至沸腾。当温度接近 80℃的时候,每 隔 30s 记录一次温度。仿照晶体熔化曲线作出水沸腾过程中温度与时间关系的曲 线。

教师巡回指导,强调以任务为驱动 ,分工合作进行实验探究 ,对易错点 及时进行纠正,并提醒学生注意安全,防止烫手。

学生描述观察到的现象:水的沸腾是一种剧烈的汽化现象;沸腾时,大量的 气泡上升、变大,到水面破裂;在沸腾的过程中,虽然继续对水加热,但只能使 水不断地变成水蒸气,而水的温度却保持不变;熄灭酒精灯(即停止加热)后, 水很快就停止了沸腾。

教师展示用计算机绘制的加热水的过程中的温度—时间曲线。

师生结合实验现象共同归纳总结:(1)沸腾是在一定温度下液体内部和表 面同时发生的剧烈的汽化现象;(2)同熔点一样,液体沸腾时也都有确定的温 度,这个温度叫作沸点,不同液体的沸点一般不同;(3)水沸腾后继续加热, 温度不再升高。

设计意图:“ 探究水在沸腾前后温度变化的特点 ”是 12 个探究类学生必做 实验之 一。教师一定要组织学生进行分组实验,通过实验探究,使学生进一步掌 握用图像描述物理规律的方法,知道沸腾图像的物理含义,进一步体会图像在探 究物理规律中的作用。

问题二:蒸发——汽化的另一种形式 活动 2 :认识蒸发。

展示生活中的场景:地上的水、湿的衣服在温度没有达到水的沸点时也会变

干。这时水是怎样发生汽化的呢?你还能举出更多类似的例子吗?

师生共同总结归纳:(1)蒸发是在任何温度下都能发生且只在液体表面发 生的缓慢的汽化现象;(2)蒸发和沸腾是汽化的两种方式。

教师结合图片从微观角度解释蒸发和沸腾的区别。

设计意图:通过对 比的 方法 , 从形 象到抽象 , 从宏观到微观 , 帮助学 生建立汽化的分子运动模型 。

活动 3 :探究影响蒸发快慢的因素。

教师引导:想把衣服晾干,晴天和阴天、有风和无风、衣服展开和衣服卷成 一团,有没有区别?蒸发快慢跟哪些因素有关?

教师指导学生完成探究活动。

在两块玻璃板上分别滴一滴酒精,将右侧酒精摊开,对比观察酒精蒸发的快 慢。

擦干玻璃板,在两块玻璃板上再分别滴一滴酒精,给右侧的玻璃板加热,对 比观察酒精蒸发的快慢。

擦干玻璃板,待被加热的玻璃板完全冷却后,在两块玻璃板上再分别滴一滴 酒精,对右侧玻璃板上的酒精扇风,对比观察酒精蒸发的快慢。

师生共同归纳总结:液体温度越高、液体表面积越大、液体表面空气流动速 度越快,液体蒸发就越快。

设计意图:通过控制变量,逐一检验每个因素对蒸发快慢的影响 。实验结果 将帮助学生理解不同条件下液体蒸发快慢的原因,从而更好地掌握蒸发的原理和 应用。通过这样的实验探究,学生不仅能够回答最初的问题,还能够培养学生的

科学探究能力以及在直观的观察中促进物质观的形成。 活动 4 :蒸发致冷。

学生小组探究:把酒精擦在手背上,手背有什么感觉?把酒精涂在温度计的 测温泡上,用扇子扇风,观察温度计的示数有什么变化?如果温度计上不涂酒精, 用扇子扇风,温度计示数有变化吗?

师生共同总结:蒸发有致冷的作用。

师生共同回顾生活中利用蒸发致冷的例子。

设计意图 :小组合作,利用简单的实验探究培养学生的观察 、表达能力 。另 外,蒸发致冷的现象在生活中非常常见,这也是一次“ 从生活走向物理 ”的生动 实践。

问题三:从气体到液体

教师演示:在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用绳把袋 口扎紧,然后放入 80℃左右的热水中,观察现象。从热水中拿出塑料袋,放入 冷水中,观察又有什么现象发生。

师生共同归纳:酒精先汽化再液化。

教师提问:生活中,你还见过哪些液化现象?

学生举例,如草叶上的露珠 ,烧水时水壶冒出 的“ 白气 ”,喝冷饮时 杯壁上的水珠等 。教师适当提示 ,露珠 、 “ 白气 ”、水珠等 ,在温度升 高后又会消失 ,可见又发生了汽化。

师生共同归纳:液化是汽化的相反过程。

设计意图 :以 问题为导向 , 结合真实生活情境 ,让学生体会从特殊到 一般的 归 纳 法 。

活动 5 :汽化、液化中的吸热和放热。

教师演示(或播放视频):加热烧瓶使水沸腾,产生水蒸气,把水蒸气用乳

胶管引到右边容器中的空试管中,水蒸气在试管中遇冷液化成水。同时,引导学 生观察右侧盛水容器中水的温度变化。

提出问题:汽化和液化过程中的能量变化是怎样的?

师生共同归纳总结:物态变化过程中总伴随着能量变化。液体在汽化过程中 吸收热量,气体在液化过程中放出热量。

设计意图:让学生从物质观过渡到能量观 。

提问:这些知识在工农业生产以及生活中有哪些相关应用?

教师展示相关素材(视频或图片),如电冰箱的原理、龙卷风的形成等。

(三)课堂小结

1. 物质由液态变为气态的过程叫汽化,物质由气态变为液态的过程叫液化。

2. 沸腾:(1)沸腾是在一定温度下,在液体内部和表面同时发生的剧烈汽 化现象;(2)同熔点一样,液体沸腾时也都有确定的温度,这个温度叫作沸点, 不同液体的沸点不同;(3)水沸腾后继续吸热 ,温度却不再升高。

3. 蒸发:(1)蒸发是在任何温度下都能发生且只在液体表面发生的缓慢的 汽化现象;(2)蒸发和沸腾是汽化的两种方式;(3)液体温度越高、液体表面 积越大、液体表面空气流动速度越快,蒸发就越快;(4)蒸发致冷。

4. 液化是汽化的相反过程。

5. 物态变化过程中总伴随着能量变化。液体在汽化过程中吸收热量,气体 在液化过程中放出热量。

一、教学背景分析

(一)教材分析

通过前面两节课的学习,学生已经知道了温度的概念、温度计的使用方法, 知道了自然界的物质通常存在的三种状态及熔化和凝固。这些知识都为本节课的 学习做了充足的准备。本节课讲述汽化和液化的方法及条件,这些内容与生产生 活息息相关。教学中要引导学生充分结合身边的事例,再通过演示实验和探究实 验了解汽化和液化过程中的吸热和放热现象,通过熟悉的沸腾(烧开水)现象, 研究水在沸腾时的特征,进而推广到其他液体。

(二)学情分析

经过前面的学习,学生对固态与液态的相互转化已有较深的认识。同时,基 于小学科学课程的学习,学生对水沸腾、水蒸发、露珠等现象也有一定的认知经 验,但对这些现象的形成过程的认知还比较模糊,仅停留在温度变化和水的形态 变化之间,没有深入到“温度变化导致物体状态的变化,物态变化过程伴随能量 的转移 ”中来。

学生已经学会了正确使用温度计,掌握了两种相反的物态变化方式——熔化 和凝固,同时也具备了初步的实验探究能力。他们对物理现象具有直觉的兴趣, 对物理活动具有操作的兴趣,他们喜欢活跃的课堂形式,热衷讨论、归纳、分析、 争辩等思维活动,兴趣广泛,求知欲强。但他们也易于用生活观念代替物理概念, 学习物理的思维障碍表现为凝固性、片面性和干扰性。为了克服学生的思维障碍, 教学中应多让学生接触真实、具体的物理情境,提高从真实、具体的物理情境中 获得信息的辨识能力,让学生暴露出错误观念并加以纠正。

二、教学设计思路

引导学生了解水的汽化和液化两种物态变化。指导学生探究、观察水的沸腾, 会用表格、图像的方式记录实验数据,会归纳总结沸腾时温度变化的规律,得出 沸点的定义。引导学生利用身边的实例及生活经验,理解影响蒸发快慢的因素。

通过实验探究,让学生了解水沸腾时的现象及特征。应用对比法分析蒸发与 沸腾,深刻认识这两种汽化现象的异同。通过对生活现象的分析,认识影响蒸发 快慢的因素,并意识到探究这几种因素分别如何影响蒸发快慢时,必须运用控制

变量法。同时,了解除了温度、表面积和液面空气流动快慢这三个因素外,还有 其他因素影响蒸发的快慢。指导学生运用汽化、液化的规律分析、解决生产生活 中的问题。

三、教学目标

【物理观念】能够从微观层面认识物质在气态与液态间的转变,知道物质的 汽化和液化现象及汽化和液化中的吸热与放热,能区别沸腾和蒸发现象。

【科学思维】知道沸腾图像的物理含义,进一步体会图像在探究物理规律中 的作用。

【科学探究】通过探究实验,能够用图像描述水沸腾前后温度的变化情况。

【科学态度与责任】能从汽化和液化的角度解释自然界或生活中一些简单的 物态变化现象,形成从物理学视角认识世界的意识。

四、教学重难点

(一)教学重点

实验探究水沸腾的规律。

(二)教学难点

汽化和液化中的吸热与放热情况。

五、教学过程

(一)新课引入

1. 用毛笔蘸水在黑板上写下“物态变化 ”几个字,一会儿水干了。提问: 水去哪里了?

2. 展示水壶烧水,水沸腾且水会慢慢变少。提问:水去哪里了?

3. 将玻璃板靠近沸腾的水,玻璃板出现水珠。提问:玻璃板上的水从哪儿 来的?

师生共同得出汽化和液化的概念,并明确液化是汽化的逆过程。

设计意图:利用实验创设情境,激发学生的兴趣和求知欲,建构汽化和液化 的概念。

(二)新课教学

问题一:水的沸腾

你认真观察过水的沸腾吗?水在沸腾时有什么特征?水沸腾后如果继续加

热,温度会不会越来越高?水沸腾后如果停止加热,还会继续沸腾吗? 活动 1 :探究水沸腾前后温度变化的特点。

学生进行小组实验,用酒精灯加热水至沸腾。当温度接近 80℃的时候,每 隔 30s 记录一次温度。仿照晶体熔化曲线作出水沸腾过程中温度与时间关系的曲 线。

教师巡回指导,强调以任务为驱动 ,分工合作进行实验探究 ,对易错点 及时进行纠正,并提醒学生注意安全,防止烫手。

学生描述观察到的现象:水的沸腾是一种剧烈的汽化现象;沸腾时,大量的 气泡上升、变大,到水面破裂;在沸腾的过程中,虽然继续对水加热,但只能使 水不断地变成水蒸气,而水的温度却保持不变;熄灭酒精灯(即停止加热)后, 水很快就停止了沸腾。

教师展示用计算机绘制的加热水的过程中的温度—时间曲线。

师生结合实验现象共同归纳总结:(1)沸腾是在一定温度下液体内部和表 面同时发生的剧烈的汽化现象;(2)同熔点一样,液体沸腾时也都有确定的温 度,这个温度叫作沸点,不同液体的沸点一般不同;(3)水沸腾后继续加热, 温度不再升高。

设计意图:“ 探究水在沸腾前后温度变化的特点 ”是 12 个探究类学生必做 实验之 一。教师一定要组织学生进行分组实验,通过实验探究,使学生进一步掌 握用图像描述物理规律的方法,知道沸腾图像的物理含义,进一步体会图像在探 究物理规律中的作用。

问题二:蒸发——汽化的另一种形式 活动 2 :认识蒸发。

展示生活中的场景:地上的水、湿的衣服在温度没有达到水的沸点时也会变

干。这时水是怎样发生汽化的呢?你还能举出更多类似的例子吗?

师生共同总结归纳:(1)蒸发是在任何温度下都能发生且只在液体表面发 生的缓慢的汽化现象;(2)蒸发和沸腾是汽化的两种方式。

教师结合图片从微观角度解释蒸发和沸腾的区别。

设计意图:通过对 比的 方法 , 从形 象到抽象 , 从宏观到微观 , 帮助学 生建立汽化的分子运动模型 。

活动 3 :探究影响蒸发快慢的因素。

教师引导:想把衣服晾干,晴天和阴天、有风和无风、衣服展开和衣服卷成 一团,有没有区别?蒸发快慢跟哪些因素有关?

教师指导学生完成探究活动。

在两块玻璃板上分别滴一滴酒精,将右侧酒精摊开,对比观察酒精蒸发的快 慢。

擦干玻璃板,在两块玻璃板上再分别滴一滴酒精,给右侧的玻璃板加热,对 比观察酒精蒸发的快慢。

擦干玻璃板,待被加热的玻璃板完全冷却后,在两块玻璃板上再分别滴一滴 酒精,对右侧玻璃板上的酒精扇风,对比观察酒精蒸发的快慢。

师生共同归纳总结:液体温度越高、液体表面积越大、液体表面空气流动速 度越快,液体蒸发就越快。

设计意图:通过控制变量,逐一检验每个因素对蒸发快慢的影响 。实验结果 将帮助学生理解不同条件下液体蒸发快慢的原因,从而更好地掌握蒸发的原理和 应用。通过这样的实验探究,学生不仅能够回答最初的问题,还能够培养学生的

科学探究能力以及在直观的观察中促进物质观的形成。 活动 4 :蒸发致冷。

学生小组探究:把酒精擦在手背上,手背有什么感觉?把酒精涂在温度计的 测温泡上,用扇子扇风,观察温度计的示数有什么变化?如果温度计上不涂酒精, 用扇子扇风,温度计示数有变化吗?

师生共同总结:蒸发有致冷的作用。

师生共同回顾生活中利用蒸发致冷的例子。

设计意图 :小组合作,利用简单的实验探究培养学生的观察 、表达能力 。另 外,蒸发致冷的现象在生活中非常常见,这也是一次“ 从生活走向物理 ”的生动 实践。

问题三:从气体到液体

教师演示:在透明塑料袋中滴入几滴酒精,将袋挤瘪,排尽空气后用绳把袋 口扎紧,然后放入 80℃左右的热水中,观察现象。从热水中拿出塑料袋,放入 冷水中,观察又有什么现象发生。

师生共同归纳:酒精先汽化再液化。

教师提问:生活中,你还见过哪些液化现象?

学生举例,如草叶上的露珠 ,烧水时水壶冒出 的“ 白气 ”,喝冷饮时 杯壁上的水珠等 。教师适当提示 ,露珠 、 “ 白气 ”、水珠等 ,在温度升 高后又会消失 ,可见又发生了汽化。

师生共同归纳:液化是汽化的相反过程。

设计意图 :以 问题为导向 , 结合真实生活情境 ,让学生体会从特殊到 一般的 归 纳 法 。

活动 5 :汽化、液化中的吸热和放热。

教师演示(或播放视频):加热烧瓶使水沸腾,产生水蒸气,把水蒸气用乳

胶管引到右边容器中的空试管中,水蒸气在试管中遇冷液化成水。同时,引导学 生观察右侧盛水容器中水的温度变化。

提出问题:汽化和液化过程中的能量变化是怎样的?

师生共同归纳总结:物态变化过程中总伴随着能量变化。液体在汽化过程中 吸收热量,气体在液化过程中放出热量。

设计意图:让学生从物质观过渡到能量观 。

提问:这些知识在工农业生产以及生活中有哪些相关应用?

教师展示相关素材(视频或图片),如电冰箱的原理、龙卷风的形成等。

(三)课堂小结

1. 物质由液态变为气态的过程叫汽化,物质由气态变为液态的过程叫液化。

2. 沸腾:(1)沸腾是在一定温度下,在液体内部和表面同时发生的剧烈汽 化现象;(2)同熔点一样,液体沸腾时也都有确定的温度,这个温度叫作沸点, 不同液体的沸点不同;(3)水沸腾后继续吸热 ,温度却不再升高。

3. 蒸发:(1)蒸发是在任何温度下都能发生且只在液体表面发生的缓慢的 汽化现象;(2)蒸发和沸腾是汽化的两种方式;(3)液体温度越高、液体表面 积越大、液体表面空气流动速度越快,蒸发就越快;(4)蒸发致冷。

4. 液化是汽化的相反过程。

5. 物态变化过程中总伴随着能量变化。液体在汽化过程中吸收热量,气体 在液化过程中放出热量。

同课章节目录